Анатолий Викторов

С пером у Карандаша

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ

О МНОГОМ, ПРОИСШЕДШЕМ ВПЕРВЫЕ

Что такое клоун? — Скоморохи. — Белый и Рыжий. Анатолий и Владимир Дуровы. — Лучшие традиции цирка. — Детство. — Знакомство с Петербургом. — Работа в Старицком городском театре. — Хочу быть киноартистом. — В школе циркового искусства.

Что такое клоун? — Скоморохи. — Белый и Рыжий. Анатолий и Владимир Дуровы. — Лучшие традиции цирка. — Детство. — Знакомство с Петербургом. — Работа в Старицком городском театре. — Хочу быть киноартистом. — В школе циркового искусства.

Это было давно, «когда деревья были большими». Тогда казалось огромным здание цирка, полное чудес, и совсем маленьким казался Карандаш с собачкой, похожей на игрушку.

Карандаш воспринимался как товарищ по играм. Рядом с нарядными акробатами, эквилибристами, жонглерами он выглядел простым и очень близким. Его хотелось потрогать, поговорить с ним.

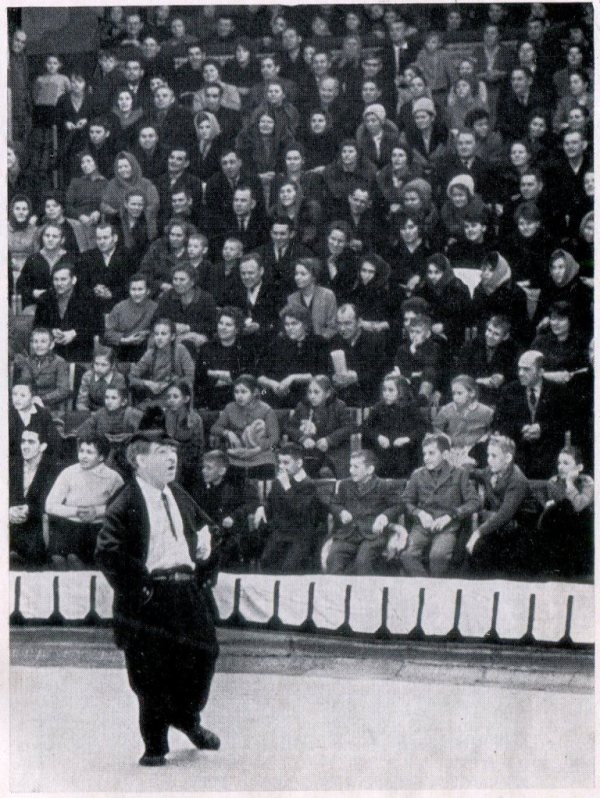

Мне вспомнилось это впечатление детства, когда я прочел на афише: «В гостях у Карандаша» — и пониже скромно: «35 лет на манеже». Мой сын был точно таким, как я, впервые увидевший Карандаша двадцать семь лет назад. И я пошел с ним в цирк.

На арену вышел маленький скромный человек, знакомый, как давний хороший сон. Это была встреча с другом детства.

Карандаш все такой же. Словно время не коснулось его. Мы, взрослые, с радостью узнавали доброго, искреннего клоуна, его привычки и любимые репризы. В зале были завсегдатаи карандашевских премьер, то и дело слышалось: «Помните первый выход в тридцать шестом?», «А появление с Кляксой?», «Что вы мне говорите! Я в разгаре войны его видел…» Внуки с любопытством прислушивались. Они замечали, что их деды совсем не старые и также восторженно радуются шуткам Карандаша.

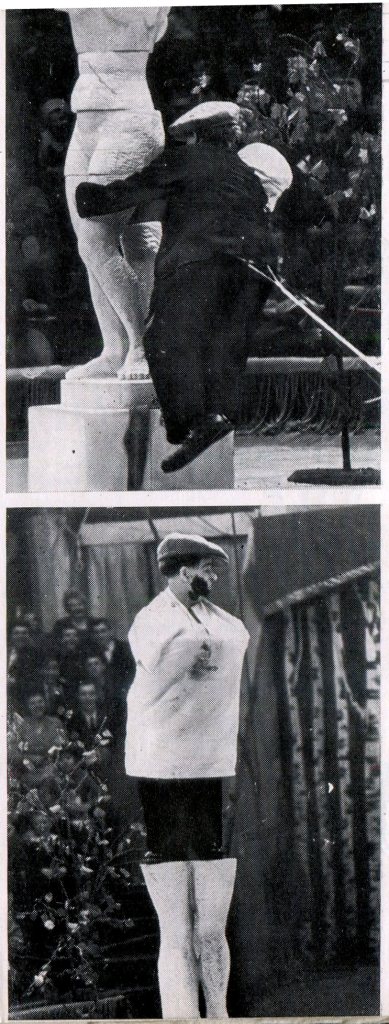

Казалось, Карандашу не было никакого дела до юбилея. Все как обычно. В остроконечной шляпе скромно стоял он у форганга — выхода на арену, в то время как артисты цирка посвящали ему лучшие номера юбилейной программы. Старейший комик показывал свои репризы, шутил, и только голос его в этот вечер звучал особенно молодо, ласково. Впервые на арене артист вышел за рамки своего персонажа и негромко сказал зрителям и коллегам: «Спасибо вам, дорогие, за теплоту, за цветы. Я всю жизнь любил вас и благодарю за этот привет».

Слушая Карандаша, хотелось думать об удивительной судьбе клоуна. Много сделано Карандашом для советского цирка. Живут принципы его работы, его шутки. По ним учатся, проверяют новое, его методами пользуются лучшие артисты. Карандаш в цирке стал эталоном мастерства. Его портреты висят на почетных местах в гримировочных лучших советских клоунов. Спросите их о Карандаше, и они ответят:

ОЛЕГ ПОПОВ. Я прошел целую школу, работая с Карандашом всего полтора года. Он лучший из моих учителей и сегодня.

ЮРИЙ НИКУЛИН. Только когда я могу с уверенностью сказать о своей новой репризе: так сделал бы Карандаш, — я вправе выносить ее на суд зрителей.

КОНСТАНТИН БЕРМАН. Хотя он и мал ростом, но мне всегда представлялся ледоколом, который шел впереди каравана, взламывая лед недоверия к новому в полном традиций цирке.

БОРИС ВЯТКИН. Он у нас академик клоунады.

…В зрительном зале не смолкают аплодисменты. Юбиляру дарят стихи:

Карандаш! Мастер смеха,

Популярный комик наш.

Любви, известности, успеха

Достиг веселый Карандаш.

Достиг всеобщего признанья

В искусстве сложном и большом.

Не только в цирке — на экране

Встречались мы с Карандашом!

Смех. Он бывает и неистов,

Мишени грозные круша.

Стрелял по-снайперски в фашистов

Разящий смех Карандаша.

Всех тунеядцев, бюрократов,

Стиляг, вельмож, вошедших в раж,

Головотяпов, казнокрадов

Взял Карандаш на карандаш.

Людей пленяла в каждой встрече

Артиста щедрая душа —

В Париже, Риме, Бухаресте

Влюблялись в смех Карандаша.

И вот сегодня, в славный вечер,

Сияет цирк московский наш:

К любимым зрителям на встречу

Спешит веселый Карандаш…

Встреча зрителя с большим артистом — всегда событие. Потому естественным было мое желание продолжить знакомство с Карандашом.

Как-то, в морозный февральский день, когда только что окончилось представление и в гримуборной наконец наступила тишина, нарушаемая лишь — бормотанием мохнатого скотч-терьера, я спросил у Карандаша:

— Что такое клоун?

— Что это такое? — Карандаш строго посмотрел через очки в тонкой золотой оправе. — Вы, конечно, считаете, что клоун — это прежде всего смешно… А я вам скажу, что клоун — это серьезно. И речь идет не о частном случае, и не о том, что хотел бы лично я видеть в цирке, а о передовой цирковой тенденции, о стиле советской цирковой школы.

— Скажите, как зародилось искусство клоунады?

— Истоки клоунады — в народе! Русские клоуны искали близкое им в персонажах бродячего кукольного театра, в героях фольклора, дрессировщиках животных. Оптимизм и уверенность в своих силах всегда сопутствовали русскому клоуну, поэтому публика впоследствии и полюбила веселых Рыжих — родственников Петрушки и скоморохов, которые ни при каких обстоятельствах не теряли веселого настроения…

В XI веке, а может быть и раньше, появились на Руси скоморохи — люди бывалые, сметливые, они не лезли в карман за словом. Скоморохи выступали как сказители, певцы и музыканты, исполнители комических сценок, акробаты, фокусники, дрессировщики зверей. По душе пришлись простым людям их прибаутки и игрища, сатирические сценки и песни, почти всегда направленные против бояр и духовенства. Конечно, они еще не одевались как клоуны, зато свое крестьянское платье украшали цветными ленточками — знак веселого и лукавого нрава. Царь и церковь жестоко преследовали скоморохов, поэтому они прикидывались дурачками, понимая, что «с дурака и бог не взыщет, в нем и царь не волен».

— Но были скоморохи и для потехи господ. При дворе Петра Великого скоморохи даже высмеивали провинившихся вельмож.

— С началом крестьянских бунтов беспощадное преследование скоморохов привело к тому, что скоморошество на Руси стало маскироваться, оно приняло форму райка, бродячего балагана, кукольного театра с единственной комедией о Петрушке.

С любопытством рассматривал народ через увеличительные стекла в ящике самодельные картинки в честь памятных исторических событий, виды городов. В метких, «с перцем», комментариях деда-раешника часто заключалась главная сущность этого своеобразного театра.

Ни одна ярмарка не обходилась без балагана. Главным героем ярмарки был Петрушка — живое олицетворение народного здравого смысла. Как только раздавался его пронзительно-гнусавый голос, вся праздничная простонародная толпа спешила к своему любимцу. Все, что с ним приключалось, знали наперед, но всегда это вызывало оглушительные раскаты смеха.

А разве можно забыть поводырей с медведем? Когда в деревню на цепи приводили Михайло Иваныча, все бежали ему навстречу: и старый, и малый. Миша кланялся честным людям и показывал, как девица в зеркало смотрится, малые дети лазят горох воровать, бабы на барскую работу не спеша бредут, поп Мартын нехотя собирается к заутрени…

Карандаш напомнил, что беспощадное преследование скоморохов и раешников задержало развитие русского цирка почти на целое столетие. В XVIII веке по селам России еще водили ученых медведей, а в Германии и Италии уже были цирковые труппы.

Позже цирки, чтобы увеличить сборы, стали стремиться любой ценой поразить зрителя. На арене демонстрировали людей, способных «завязать узлом» свое тело, показывали номера, связанные со смертельным риском, жестокостью. Дух коммерций требовал угождать вкусам «хорошей публики», а она хотела, чтобы клоун не высмеивал, а смешил. Однако в среде клоунов были подлинные мастера своего искусства. Наблюдательные, талантливые, они-то и обогащали репертуар.

Так родились два классических характера — Белый и Рыжий. Сначала появился Белый клоун в Италии. В белом атласном костюме он читал комические и трагические монологи, играл на различных музыкальных инструментах, с помощью ассистентов разыгрывал сценки. Много лет спустя в Германии родился Рыжий клоун.

Цирковая легенда рассказывает, как рыжий англичанин-жокей в одном из цирков Германии после исполнения своего номера уснул на ковре за кулисами. Артисты решили подшутить над ним: измазали лицо спящего сажей и на тачке вместе с ковром вывезли на ярко освещенный манеж и перевернули тачку. Жокей проснулся и, стараясь сделать вид, что ничего особенного не произошло, стал помогать униформистам. То и дело он спотыкался и падал, зрители хохотали.

Хозяин повысил англичанину ставку с условием, что он ежедневно будет изображать на манеже дурачка. Успех рыжего был так велик, что на следующий год в десятках цирков появились такие «Рыжие», они скопировали не только кличку, но и парик.

Образ Рыжего складывался под влиянием многих артистов. В 80-е годы он имел прогрессивное значение для цирка — это было своеобразное проявление тяги к реализму, к современной теме. Рыжий унаследовал из народного творчества трезвый житейский ум, смелость, ненависть к лицемерию, наивность и доброту. В то же время он был забиякой, неистощимым на выдумку и насмешку. Публика любила Рыжего. Он имел такой успех у нее, что Белому осталось только подружиться с Рыжим.

«Белый — это олицетворение здравого смысла, это взрослый, внимательно следящий за каждым движением и каждым словом своего «ребячливого» партнера… Умело направленными репликами, интонацией, жестами — всем своим поведением он незаметно сосредоточивает все внимание зрителей на своем партнере Рыжем», — так пишет в своей книге один из лучших советских белых клоунов — Роланд.

К сожалению, через 20–30 лет выступления на манеже Белых и Рыжих довольно часто стали носить налет штампа. Вот каким был Рыжий в канун революции, вспоминает писатель Юрий Олеша: «Рыжий валился с галереи на трибуну, на головы, повисал на перилах, сверкая белыми гетрами. Громадная лейка, не то что гремящая, а как-то даже клокочущая, сопровождала его полет. Слетев с высоты, он садился на барьер арены, вынимал свой платок и сморкался. Звук его сморкания был страшен. Он производился в оркестре при помощи тарелок, барабана и флейт. Когда Рыжий отнимал от лица платок — все видели: у него светился нос… В носу у него зажигалась электрическая лампочка. Лампочка тухла — и вдруг дыбом вставали вермильонного цвета волосы. То был апофеоз Рыжего.

Рыжий знал только одно: ковер. Он мешал служителям скатывать и раскатывать ковер, и антре его ограничивалось тем, что под крики детей увозили его на ковре, на тачке, задравшего ноги в знаменитых гетрах. Таков был Рыжий в старом цирке».

Смех ради смеха уже не устраивал зрителей. Они хотели видеть живого, естественного клоуна, а не застывшую в «своей неизменности» маску Рыжего, даже сделав необходимую поправку на шарж, утрировку, пародию.

«…Все Рыжие должны быть людьми: это хитрецы, наивные ротозеи, прохвосты, весельчаки, задиры, флегматики, пустозвоны, бестолковые путаники, но все же это люди, это сколки живой действительности…» — писал советский клоун Леон Феррони-Танти.

Но буржуазное искусство стремилось отойти от сатиры, от современности, старалось отвлечь публику от политических проблем. В цирке поощрялись «проверенные, дедовские» шутки и репризы. К тому же, как писал доктор искусствоведения Ю. Дмитриев, «русские клоуны были поставлены в такие ужасающие экономические условия, так забиты нуждой, так некультурны, что большинство из них не только не возвышалось над рядовым зрителем, но стояло значительно ниже его…»

И все-таки сатирическое начало в русской клоунаде медленно, но развивалось. Традиции дедов-раешников русские цирковые клоуны освоили и развили, придав своим выступлениям острую сатирическую направленность. Анатолий Леонидович и Владимир Леонидович Дуровы совершили революцию в цирковой клоунаде.

Анатолий Леонидович Дуров создал своеобразный жанр злободневной публицистической клоунады. Он зло и резко бичевал произвол чиновничества, купечества, полиции, ненавистный строй, при котором процветала пошлость и в человеке гибло все лучшее.

В белом костюме, украшенном «звездой эмира бухарского», Дуров выходил торжественный, праздничный. Он читал монологи, разыгрывал антре, танцевал на ходулях, предлагал одному из зрителей согнуть серебряный рубль с профилем Николая II, а потом отбирал рубль со словами: «Хватит дурака ломать!» — или выводил на арену черную свинью, которая пыталась перелезть в ряды партера, где обычно сидели видные чиновники и «люди с положением». «Ах, скверное животное! — восклицал он, — ты хочешь меня покинуть и вернуться в свою семью!»

Анатолий Леонидович ненавидел пошлость, грубость и глупость. Широко известен случай, когда он встретился с градоначальником Одессы, самодуром генералом Зеленым, и не оказал ему почтения. «Я — Зеленый!» — взревел генерал. «Вот когда ты созреешь, будем разговаривать…» — небрежно ответил Дуров. Вечером он вывел на манеж свинью, выкрашенную в зеленый цвет…

Владимир Леонидович Дуров основал совершенно новый жанр клоунады с дрессированными животными. Он был неистощим в выдумке различных аллегорий в сценках для зверей и так комментировал происходящие на арене и в жизни события, что это имело не меньшее воздействие на зрительный зал, чем сатирические шутки брата. Показывая своих питомцев, он всегда проводил параллели между поведением человека и животных, утверждая принципы добра, честности, самоотверженности, любви к ближнему.

Владимир Дуров считал, что повышение культуры народа поможет вывести страну из нищеты, утверждал идеи просветительской направленности цирка. Владимира Дурова очень любили и поддерживали советские зрители. В 1927 году Народный комиссариат просвещения впервые присвоил звание заслуженного артиста республики артисту цирка. Им был Владимир Леонидович Дуров. Его принцип «забавляя — поучать» воплотился на деле в создание цирка «дедушки Дурова», в котором можно было видеть яркие номера — результат новой школы дрессировки методами изучения и поощрения животного. Богатое наследие клоуна-сатирика бережно развивают в наши дни Уголок имени Дурова, лучшие дрессировщики и клоуны советского цирка.

После небольшого путешествия в историю клоунады Карандаш сидел сосредоточенный, серьезный.

— Так вы спрашиваете, что такое клоун? Гражданственность, реализм, нравственное и душевное здоровье, обаятельность артиста, чистота изображаемого им персонажа — вот что это такое. И это богатство мы унаследовали от наших предшественников и создали новый цирк, которого не знала, да и не могла знать, старая Россия.

Правда, груз дурных традиций еще мешает цирку. Есть еще цирковые комики, готовые чуть ли не пожизненно исполнять одну репризу, но их становится все меньше. Становясь богаче и глубже, искусство клоунады сохраняет при этом свои классические черты, ясность, простоту и выразительность. Охотно приемлет оно и новое качество клоуна — интеллектуальность. Мы можем гордиться, что первыми в искусстве цирка заставили зрителей думать, переживать.

Учтите, что простота конфликта — обязательное условие для клоунской сценки. Простота не прием, а основа, четко и ясно доносящая до зрителя мысль.

Цель каждой клоунады — выразить сложное явление жизни. В этом отношении характерна одна сатирическая сценка, исполнявшаяся в нашем цирке. Начиналась она с довольно распространенной завязки: «Пропал клоун! Клоун сегодня не пришел! Что делать?» В представлении участвуют специалисты по акробатике, жонглированию, дрессировке, музыке, а вот специалиста по смеху нет. Кто-то предлагает поискать его среди публики. Инспектор манежа обращается к зрителям. Из их рядов выходит безукоризненно одетый мужчина с портфелем. На вопрос, клоун ли он, мужчина возмущенно и с достоинством отвечает, что он, разумеется, не клоун, а «специалист по смеху, кандидат юмористических наук, доцент Смехотворного института».

«Специалист по смеху» выступает с докладом. Его реквизит — графин с водой, микрофон, кипа листков, извлекаемых из портфеля. Он демонстрирует рисунки и диаграммы, доказывающие, что физиологический процесс смеха сугубо прозаичен, а легкомысленный смех просто-напросто опасен… И вдруг, обратив внимание на зрителей, «специалист по смеху» пугается: «Почему они смеются?» А зрители смеются уже давно.

— Вам удалось продолжить лучшие традиции цирка и создать новый тип реалистического клоуна. Ваш Карандаш пошел дальше требований Феррони-Танти и, создав свой, неподражаемый «сколок живой действительности», показал характер гармоничный и естественный.

— Да, да, теперь легко говорить о том, каким должен быть клоун в цирке. Все кажется таким простым и ясным. Но задумывались ли вы над тем, что в двадцатые годы, в начале тридцатых проблема создания жизненного персонажа на манеже была вопросом ломки чуть ли не всех старых цирковых канонов?

Удалось решить эту проблему потому, что время работало на нас. Оно решительно требовало новых зрелищ, нового и в клоунаде. А для этого я обратился к наследству клоунов-дрессировщиков: Анатолия и Владимира Дуровых, авторов сюжетных буффонадно-эксцентрических скетчей (своего рода клоунских обозрений-агиток), братьев Феррони-Танти, к опыту необыкновенно добродушного и артистичного Рыжего — Эйжена, к творчеству Чарли Чаплина и его подражателя — Гиссельбарта и, конечно, к традиционному образу русского простака.

Но главный мой учитель — зрители. Они-то и были носителями революционного духа. Прислушиваясь, присматриваясь к людям в цирке и вне его, я пришел к пониманию того, какой персонаж им близок, может их увлечь.

— Нам, зрителям, было бы очень интересно узнать ваши мысли об искусстве клоунады, о вашей работе, которая так тесно связана с историей советского цирка.

— Но ведь в одной беседе всего не расскажешь. К тому же артист цирка не сидит на месте. Сегодня он в Москве, завтра — в далеком городе…

— И все-таки мы попробуем!

Так из наших встреч, бесед и раздумий сложилась эта книга.

Детство… Сырая комната в глубоком подвале, откуда через мутное окно под потолком видны ноги прохожих… Открытый всем ветрам Васильевский остров в Петербурге начала века. Многочисленные жилые подвалы здесь весной и осенью затоплялись невской водой. Мать умерла от туберкулеза в 1911 году, когда мне было пять лет, брату Косте — четыре, а сестре Лене — два года. С тех пор я нянчил младших, кормил, убирал, играл с ними в те долгие часы, когда отец — мастеровой завода «Симменс-Гальске» — бывал на работе. Отец отличался ровным характером, любил нас и уже задумывался, какому ремеслу нас обучить.

Помню, иногда я малевал на картоне, бумаге, на стенах фантастические пейзажи. Однако отца меньше всего интересовала романтическая сторона этой склонности, и он скоро сделал практический вывод: «Михаила надо отдать в чертежники». С этой профессией Николай Петрович был знаком на своем заводе, и в его глазах она была тем высшим, на что мог надеяться сын простого рабочего.

Учиться я пошел с радостью. Но школа встретила меня сухо. Наши шумные игры были ужасным нарушением царившего здесь порядка.

Заметив у двери классной комнаты учительницу, я, пользуясь малым ростом, нырял под парты и ползком добирался до своего места. А если вовремя сделать это не удавалось, делал вид, будто случайно очутился у чужой парты и происходящее ко мне никакого отношения не имеет. С видом примерного ученика направлялся к себе. Но, видно, была в этом заметная доля комизма, потому что однажды классная дама, едва удостоив меня взглядом, произнесла с французским прононсом слово «кляун». Это слово почему-то относилось именно ко мне, хотя в проделках участвовали многие.

Потом в нашей семье появилась мачеха. Игры, шалости пресекались ею самым решительным образом. Мы и гуляли под непосредственным ее наблюдением из окна. С нетерпением ожидали ухода мачехи в лавку — начиналась игра в войну. Строились из кроватей и стульев баррикады, в воздухе летали подушки… Сестра Лена дежурила у окна, и по ее команде: «Идет!!» — в комнате молниеносно наводился порядок…

Впервые я почувствовал себя хорошо, когда отец определил меня в художественно-ремесленную школу. Здесь было интересно. К тому же родилось новое ощущение свободы.

А потом появилось и другое, что все больше заполняло мою жизнь и называлось — «Петербург». Это слово вмещало в себя Народный дом на Кронверкском проспекте, своего рода театр, где я — двенадцатилетний мальчик — услышал Федора Шаляпина, и цирк на Каменноостровском проспекте, и музыку народных гуляний на Марсовом поле — там мы бывали с отцом в новогодние и вербные дни… На Лебедевском аэродроме увидел первые русские самолеты и полеты на них при огромном стечении народа. Повиснув на подножке конки, я мчался в синематограф на встречу с Мозжухиным, Верой Холодной, Максом Линдером. Чем больше город входил в мою душу, тем больше будоражил, заставлял мечтать и искать что-то свое.

Что же было «свое»? Этого я еще не знал. Однажды, наблюдая в Народном доме выступление гимнастов на кольцах, я подумал: они побороли робость, страх. Так вот в чем секрет их успеха и, наверное, успеха любого — побороть страх!

Выполняя волю отца, я учился черчению и рисованию в художественно-ремесленной школе. Отец был доволен. Теперь можно стать не только чертежником, но и литографом… Чего же еще требовать от жизни, особенно в такое трудное время?

Помню огромные заголовки газет, казачьи сотни, гарцевавшие на сытых конях вдоль рабочих домов на окраине Петрограда. Мальчишки во дворе маршировали с песнями:

Идет Германия на Русь,

Пойду с германцем подерусь…

А женщины плакали. Годы первой мировой войны запомнились неясным ожиданием каких-то событий. И они пришли.

1917 год. В ту грозную осень я увидел рабочие отряды и побывал на похоронах жертв революции на Марсовом поле. Трудные были дни. Один за другим останавливались заводы петроградских окраин. Найти работу было невозможно. Отец послал меня к себе на родину, в деревню Козлово, близ старинного тверского городка Старицы. Прежде я бывал там и всегда радовался встрече с Волгой, с мальчишеской свободой. Но сейчас все было иным. Я был голоден, плохо одет, умел я только рисовать. Но в маленьком селе, где даже не было клуба, об этом не могло быть и речи. Пришлось уехать в Старицу. Там меня приняли в городской театр художником по рекламе.

…«Бедность не порок», «Волки и овцы», «Собор Парижской богоматери»…

…«Премьера!.. Бенефис!.. Десятый спектакль!.. В ролях известные артисты местной драмы!..»

Афиши мне удавались. Они привлекали внимание. К сожалению, мои старания мало чем могли помочь театру. Он «прогорал». Подражание старой театральной моде в постановках, большое количество костюмов и бутафории только на первых порах привлекали зрителей. Спектакли шли при полупустом зале. Вместе со сборами падала и зарплата артистов. Кто-то предложил поехать по селам. Решили давать спектакли в клубах, на станциях, везде, где можно найти зрителей. Вместе с небольшой труппой поехал и я.

Заниматься пришлось не только изготовлением красочных реклам, но и организационными делами, даже изготовлением билетов. Помню, проставлял на листах из школьных тетрадей дату, ряд, место, прострачивал на швейной машинке «контроль» и заверял каждый билет «печатью», вырезанной из сырой картошки. А вслед за этим пришлось стать кассиром. И я часами сидел в тесном закутке, отвечая забегавшим артистам на один и тот же вопрос: «Как дела в кассе?» В свободное время закупал для всей труппы провизию, готовил завтраки, гладил костюмы, помогал артистам одеваться перед выходом на сцену. Меня посылали в качестве представителя для заключения договора на очередные гастроли.

Труппа насчитывала всего восемь человек, и неминуемо должно было случиться так, что в пьесах «Василиса Мелентьева» или «Анна Кристи», в которых было по двенадцать-пятнадцать действующих лиц, я стал выходить на сцену как статист. Несколько раз случалось, что некем было заменить больного артиста, и тогда мне наспех объясняли роль и вели на выход, только и дав возможность обтереть ботинки и причесать волосы…

Легче бывало в групповых сценах. Хотя по росту я выходил первым, но мне разрешалось не говорить, а лишь шевелить губами. «Публика — дура, не заметит», — уговаривали меня. И я покорно шел и шевелил губами, а куда идти, толчком в бок показывал идущий сзади актер. Такой выход нередко вызывал смех в зале.

Если хотите знать правду, первая встреча с театром не только не приблизила меня к искусству, а, наоборот, отпугнула. Почему? За время гастрольных поездок, перепробовав почти все театральные профессии, я понял, что наиболее привлекательной для меня остается работа художника по рекламе. Она казалась чем-то вещественным, зримым, настоящим на фоне той театральной условности, которую приходилось ежедневно наблюдать.

Театр меня раздражал своими штампами. Горе передавалось не иначе, как рыданиями, переходящими в истерику. Объясняясь в любви, человек должен был непременно стоять на коленях, а дочь — падать к ногам строгого отца… Вся эта искусственность называлась «классическими приемами». Помню, меня особенно возмущало, когда актер «по секрету, шепотом» говорил в полный голос в сторону зала. Фальшь в этом случае сразу передавалась игре остальных актеров.

Один спектакль я любил. Это было публицистическое представление «Синей блузы» — в постановке молодого московского режиссера Бориса Шахета (впоследствии главного режиссера Московского цирка). Здесь уже не было места для наигрыша, поскольку целью каждого обозрения была передача последних газетных новостей в духе боевого плаката. Такие обозрения имели огромный успех у зрителей, многие из которых в то время не знали грамоты и, естественно, не читали газет. Обозрения были очень разнообразны и доходчивы. В них использовались акробатика, музыка, танцы, пение, эксцентрика. Именно в «Синей блузе» я первый раз вышел на сцену, как уже говорил, шевеля губами.

Но «Синяя блуза» шла не часто, а театр своим рутинерством продолжал отталкивать меня. Я замыкался в кругу своих дел. Наблюдал, как реагируют прохожие на мои анонсы: выражение лица, время, в течение которого человек смотрел на афишу, — все это было для меня не менее важно, чем для иного артиста реакция зрителей. Но я понимал и другое: мои старания волей-неволей были направлены на поддержку слабых постановок. Именно они требовали наиболее громкой рекламы. Работать, оживляя то, что умирало естественной смертью, становилось все труднее.

Помню карнавальные вечера, которые труппа устраивала, чтобы привлечь зрителей. Устанавливались призы за лучший танец, за лучший костюм. Вечера проходили шумно. Я появлялся всегда в одном и том же костюме клоуна, сшитом из двух разноцветных полотнищ.

Карнавал 1924 года привлек особенно много участников. Среди ряженых расхаживал человек-печка. Из трубы выглядывала голова, и казалось, что человек просто «вылетает в трубу». Шляпа незнакомца очень напоминала крышу Старицкого театра, на козырьке была надпись: «Гортеатр». На шее тяжелым грузом висели фигурки зрителей-контрамарочников. На печи беззаботно почивал «штат» театра. Все это «сооружение» подпирал директор с безразличным видом.

Это был мой костюм. И надо отдать справедливость актерам, он был признан самым злободневным и остроумным. Правда, признали это артисты, а директор театра был очень обижен. Он не понял, что его художник в этот вечер прощался со Старицким театром…

Решение уехать было принято накануне. Я решил учиться.

Сентябрьским днем сошел я с поезда на Ленинградском вокзале Москвы.

Почему выбрал именно этот город? Москва манила меня множеством возможностей. Здесь можно было увидеть образцы настоящей рекламы и стать художником-оформителем.

В Москве 1925 года еще была безработица. На бирже труда в Рахмановском переулке я убедился воочию, что шансы на трудоустройство невелики. Ждать, как это делали сотни приходивших на биржу людей, было не в моем характере. И я решил не терять времени.

В садах «Аквариум» и «Эрмитаж», в театрах и кинематографах администраторы встречали меня недоверчиво. Только в кинотеатре «Экран жизни», куда я попал в разгар ссоры администрации с местным художником-оформителем, все решило желание директора доказать, что он может обойтись без недисциплинированного работника.

Мне дали первый заказ. Я его выполнил. Дали второй… Но когда зашла речь о зачислении в штат, пришлось выдержать немало испытующих взглядов. Основываясь на печальном опыте, администратор кинотеатра считал всех художников пьяницами. И на сей раз он ожидал банального исхода. Но время шло. Я был исполнительным юношей и скоро стал необходим в кинотеатре. На чердаке мне выделили небольшую комнатку. Это была и мастерская, и жилье. Вот тогда-то я по-настоящему почувствовал, что приехал в Москву.

В стране процветал нэп. По тесным, грязным улицам Москвы громыхали переполненные трамваи, мелькали крикливые вывески частников. Неторопливо осматривая город, я увидел в Столешниковом переулке надпись: «Кафе Де Гурме. Свежие конфекты, пти-фур, торты ежедневно из Ленинграда». И ниже: «Чарли Чаплин от 3 до 5 часов дня ежедневно пьет кофе!» Еще ниже красовалось фото, под которым было: «Чарли Чаплин. 1-й Госцирк». Не знал я тогда, какую роль в моей жизни сыграет эта встреча с артистом цирка — подражателем Чарли Чаплину.

Я присматривался к одежде города — плакатам, газетным стендам, транспарантам и афишам на тумбах, трамваях. Улицы стали моей школой.

По нескольку раз просматривал кинокартины, стремясь найти для рекламы наиболее выразительные кадры. Это осложнялось тем, что картины менялись каждые два-три дня. «Экран жизни» показывал фильмы студии «Межрабпом-Русь», киносборники, рекламируемые как «Вечер комедии», «Вечер смеха», «Гомерический смех!» и т. п. Смотреть приходилось немало. Вскоре меня стало увлекать и содержание новой ленты, игра кинозвезд Гарольда Ллойда, Вестера Китона, Монти Бенкса, Бена Тюрпина и других.

Помню, Вестер Китон был особенно интересен. Этот артист казался внешне равнодушным ко всему происходящему, порой даже страшному, что творилось вокруг него. Но он увлекал психологической точностью в игре.

Но ближе всех был великий Чаплин, хотя картины с его участием показывали редко. Я воспринимал Чаплина уже не просто как артиста, это было живое лицо. Характер, походка, костюм, поведение — все было знакомо, но всегда ново и захватывающе. Стремясь понять, в чем сила Чаплина, я постепенно стал отличать труд актера и режиссера, сценариста и оператора. Трюки раскрывались не только как развлекательные приемы, но и как глубокое искусство, которое, казалось, простыми средствами давало многое почувствовать и понять.

Почему меня не привлек столичный театр? Не забывайте, что я был юношей, увлечься или разочароваться мне было нетрудно. К тому же я работал в кинотеатре. Возможно, попади я в московский театр, все было бы по-иному. Но я попал в кино. Оно поразило новизной. Ощущение богатства жизни, чувство причастности к событиям на экране у меня было настолько острым, что я снова задумался: а как мне жить дальше?

Страшнее, чем любые невзгоды, была для меня серость. Значит, надо искать и развивать в себе способности. Но есть ли они?

Теперь, с высоты прожитых лет, этот «мильон терзаний» представляется мне очень важным. Ничто так не движет людьми, как недовольство собой, как страстный, пусть даже еще не очень целенаправленный поиск.

Однажды я был свидетелем чужого успеха. Случилось это 20 июля 1926 года. «Москва ждет гостей, — сообщали газеты. — К нам едут посланцы мирового киноэкрана Мери Пикфорд и Дуглас Фербенкс». Кто не знал в те времена эту знаменитую пару? Не раз мне приходилось рисовать плакаты к «Знаку Зерро», «Сердцу гор», «Багдадскому вору» и другим фильмам с их участием.

На следующий день у Белорусского вокзала, где уже собрались тысячи москвичей, мне с трудом удалось увидеть гостей. Только вечером в кинотеатре «Арс», на демонстрации фильма «Знак Зерро», я увидел кинозвезд совсем близко. В памяти остался не столько облик «живых» артистов, сколько энтузиазм сотен их почитателей.

Неподдельную радость вызывали у всех как бы сошедшие с экрана киногерои. Именно их героев, перенесших невероятные приключения, проявивших удивительные качества, приветствовала толпа. Личность артиста отступала на второй план… Но я был уже не так наивен. Я видел за всем этим труд артистов.

Еще шумела толпа, провожая кинозвезд, а я бежал по темным переулкам, весь во власти бурных впечатлений. Посвятить жизнь искусству, отдать себя творчеству, которое может быть так щедро вознаграждено признанием тысяч людей… — что может быть прекраснее?!

Мысль самому стать комическим артистом притормаживалась чувством неуверенности, жившей в глубине моей души. И вместе с тем я ощутил желание пойти наперекор всем трудностям. В жизни бывают дни, которые одним толчком направляют человека на новый путь. «Дерзнуть на большее или остаться при своем?» Еще не сказав себе ясного «да», я почувствовал: нет, я не мог остаться художником-оформителем.

Теперь каждый вечер я придирчиво осматривал себя в большом зеркале. Что можно сделать с этой фигурой? На что она Годится? Я принимал десятки разных поз, пытаясь увидеть черточки комического, которые можно было бы развить. Затем начинались гимнастические упражнения, потом акробатика.

Как-то я задумался. Акробатика и трюк! Нет ли здесь общего? Конечно, есть, если вспомнить острые моменты в некоторых кинобоевиках… Ну, например, погони по крышам вагонов и небоскребов. Значит, первая моя задача — преодолеть неуклюжесть, сделать тело послушным, гибким, подчинить моей воле.

С этого дня по ночам, когда уходили последние зрители и служащие кинозала, я собирал в фойе в кучу ковры и делал прыжки, перевороты, пытался ходить на руках. Получалось плохо. Но во мне стало расти понимание важности трюка. Почему именно трюка? В те годы кино было немым. Психологическая игра тоже еще не была на высоте. Поэтому в кинокомедиях, в приключенческих фильмах трюк был одним из главных выразительных средств. Нетрудно было вообразить, что он ключ к успеху.

Днем, в свободное время, я еще и еще раз смотрел в темном зале кинокомедии, учился понимать методику трюка. Так я открыл для себя, что в комическом эпизоде важна постепенность, предельная выразительность каждого движения, ведущего к финальной точке. В своей комнате я старался сразу повторить увиденное. Однако времени бывало мало, и довольно часто я продолжал заниматься мимикой на улице, на ходу, вызывая удивление прохожих. Вы улыбаетесь? Конечно, все это было еще несерьезно. Но мне очень важно было обрести некоторую уверенность в себе.

Как раз в эти дни я увидел на Цветном бульваре объявление о приеме на курсы сценического движения. В нем говорилось, что на курсах преподается художественная гимнастика, пластика, характерные танцы и акробатика. Я стал ходить туда по вечерам.

Скоро я почувствовал, что занятия помогают мне: уменьшилась неуклюжесть, которая еще с детства отличала мою походку.

Прошла зима, и хотя темп занятий не снизился, появилось сомнение: а что, если, несмотря на усиленные занятия акробатикой, во мне нет ничего комического? (Опять напоминаю: комизм виделся мне только в трюке.) Тогда все, чем я сейчас занимаюсь, окажется ненужным. Думать об этом было больно. Решение стать артистом за год не уменьшилось, а сомнения выросли. И они парализовали меня.

Я пошел в АРК — Ассоциацию революционной кинематографии, — где специальная комиссия проводила экзамен на находчивость, экспромт, быстроту реакции всех желающих стать артистами кино. Решение комиссии в отношении меня было ободряющим. Способности у меня нашли, но «материал», как сказали, еще «сырой». Впрочем, на большее я и не рассчитывал. И когда один из актеров, видевший меня на этой пробе (не помню его фамилии), сказал: «Вам стоит собой заняться. Продолжайте, и вы добьетесь успеха», — меня словно подхлестнуло.

Однако возврат к «самодеятельности» теперь мне казался шагом назад. Осенью я пришел в Государственный техникум кинематографии. Решил поступить на актерский факультет.

Помню, все коридоры техникума были заполнены поступающими. Здесь были и новички, и профессиональные актеры-практики. Многие из них отличались большой уверенностью в знании законов сцены, небрежно оперировали специальными терминами и шепотом передавали последние «секреты» из приемной комиссии. То и дело создавались и распадались «пятиминутные курсы» актерского мастерства. За несколько дней пребывания здесь я кое-чему научился. И когда предстал перед экзаменационной комиссией, то исполнил этюд, пожалуй, не хуже, чем мои «коридорные» учителя. В результате из пятисот человек я оказался в числе двадцати трех, выдержавших первый тур.

Однако, экзаменационная комиссия требовала от поступающих прежде всего знания политграмоты. По общественным дисциплинам я получил тройку и не был принят в техникум.

Это был удар. Но я решил не сдаваться и вернулся к тренировкам.

В эти дни случилось событие, совершенно изменившее мою жизнь. Я снова заметил на улице листовку. Объявлялся прием в школу циркового искусства.

Карандаш задумался. Возможно, он вспоминает свои первые шаги на школьном манеже, возможно, перебирает в памяти товарищей по классу, педагогов…

А я обратился к приметам того времени.

1927 год. Организация московской школы циркового искусства. И это в такие трудные годы, когда каждая народная копейка на счету, правительство заботится о подготовке кадров советских цирковых артистов.

Всего несколько лет отделяло учеников школы от сумятицы, царившей в первые годы Советской власти в представлениях многих артистов о судьбах искусства в эпоху революции. Декрет об объединении театрального дела, подписанный В. И. Лениным 26 августа 1919 года, утверждал демократическую основу циркового искусства. Первый народный комиссар по просвещению А. В. Луначарский в статье «Задачи обновленного цирка» писал: «Подите в цирк… Присмотритесь к публике: это наша публика… красноармейцы, рабочие и их семьи. И один тот факт, что она до страсти любит цирк, показывает, что мы не смеем быть к нему равнодушными…»

Анатолий Васильевич Луначарский рассматривает главнейшие жанры цирка и утверждает, что «…клоун смеет быть публицистом, его великий праотец — Аристофан…», что пантомима — основное идейное оружие цирка, и призывает к развитию и обновлению циркового искусства: «…Придем на помощь труженикам цирка, людям огромной преданности своему делу, напряженной работы над собой. Очистим их искусство от грязи, удалим из него постепенно всякие безвкусные трюки и оставим за цирком его великие задачи: демонстрировать силу, ловкость, отвагу, возбуждать смех и восхищение блестящим, ярким и преувеличенным зрелищем».

Еще в конце 1918 года при театральном отделе Наркомпроса появилась секция циркового искусства. На Тверской открылся Дом цирка, в котором артисты, поэты, художники и музыканты Москвы жили подготовкой, обсуждением предстоящих реформ циркового искусства. Заезжал в Дом цирка Анатолий Васильевич Луначарский, участвовал в дискуссиях и удивительно терпеливо убеждал зарвавшихся спорщиков.

В 1919 году в Наркомпросе создается специальная организация по руководству цирковым делом в стране. В цирк пришли писатели В. Маяковский, Д. Бедный, И. Рукавишников, балетмейстеры К. Голейзовский и Н. Фореггер, художники П. Кузнецов и Б. Эрдман. Начали свои выступления в советском цирке клоун-дрессировщик Владимир Леонидович Дуров, великолепный наездник Вильямс Труцци, русский богатырь-борец Иван Поддубный, музыкальные клоуны Бим-Бом, соединившие в своих номерах шутки, куплеты, сопровождая их игрой на музыкальных (главным образом, эксцентрических) инструментах, акробат Александр Сосин, впервые в мире сделавший двойное сальто, джигит Али-Бек Кантемиров и многие другие артисты русского цирка.

Но цирк должен был позаботиться и о новых молодых кадрах артистов. Так родилась первая в мире государственная школа циркового искусства.

Карандаш показывает мне фотографии любимых им комических артистов и продолжает:

— Из объявления я узнал, что в школе обучали верховой езде, акробатике, гимнастике, жонглированию, музыке, пению. Все это поможет мне стать комедийным киноартистом. Решимость мне придало и то, что я слышал в ГИКе о школе режиссера Льва Кулешова, ставящего на первое место тренированность и выразительность тела артиста.

На вступительном экзамене я с трудом сделал сальто, стойку на руках завалил, а делая перемет, едва смог стать на ноги. И в результате — снова провал. Это было уже выше моих сил. Но единственное, чего я не утратил в эти, может, самые трудные дни в моей жизни, это настойчивости. Я обратился прямо к директору школы Анне Александровне Луначарской, опытному педагогу, члену партии, человеку, любящему цирковое искусство. Принят я был условно: сумею заниматься акробатикой — хорошо, не сумею — выгонят.

Я немедленно приступил к самостоятельным тренировкам. На берегу Москвы-реки в последние теплые дни работали мы с гимнастом Иваном Великановым. Начались занятия, и новый темп жизни захлестнул меня с головой. С утра бежал на занятия, днем тренировался сам, а вечером, когда уставшие мышцы уже ни на что не были способны, рисовал в «Экране жизни» киноплакаты. Это был мой хлеб, мой заработок.

Но, несмотря на все усилия, надо мной постоянно висела угроза исключения. Акробатика по-прежнему с трудом давалась мне, хотя занимался до седьмого пота. А когда окончательно выдыхался, то начинал комически подыгрывать товарищам. Смех давал разрядку, скрашивал неудачи. Вскоре меня стали считать неплохим импровизатором и советовали стать клоуном.

Почему я не прислушался к советам друзей? Клоунада в те годы не обладала в моих глазах таким обаянием, как кинокомедия. Нужно было произойти чему-то необычному, чтобы я изменил свои планы.

И вот весной, после сдачи зачетов нам объявили, что все ученики курсов поедут на практику в сельские районы. Былисозданы сценические группы по тринадцать-четырнадцать человек — представителей всех цирковых жанров. На курсах стало шумно, все с радостью собирались в путь, писали плакаты: «Цирк — массам», «Зрелище — советской деревне». Одному мне было невесело: при составлении гастрольных групп меня как акробата забраковали. Приходилось оставаться в Москве…

Неожиданно в одной из групп выбыл коверный клоун. Решили попробовать меня в этой роли: нарядили в яркий костюм и предложили что-либо сымпровизировать. Я что-то изобразил. Мнение педагогов и режиссеров было отрицательным: «Скован, неуклюж, невыразителен». Единственный, кто не согласился с мнением большинства, был молодой режиссер Марк Местечкин. Еще недавно, проходя по темному коридору курсов, он увидел, как я репетирую. По-видимому, я вел себя более свободно, но как только заметил, что за мной наблюдают, сразу «зажался». Местечкин сказал, что мне не хватает смелости или, как говорили в старом цирке, «куража», и он убедил всех оставить меня в группе: «Пусть поедет — обработается». На душе у меня кошки скребли. Вот так, очень буднично вступил я на путь клоуна.

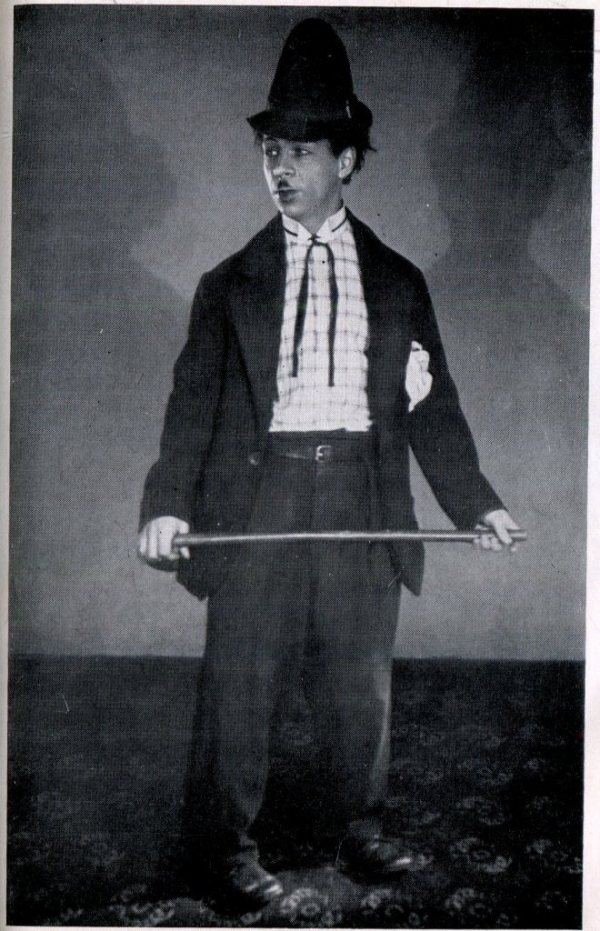

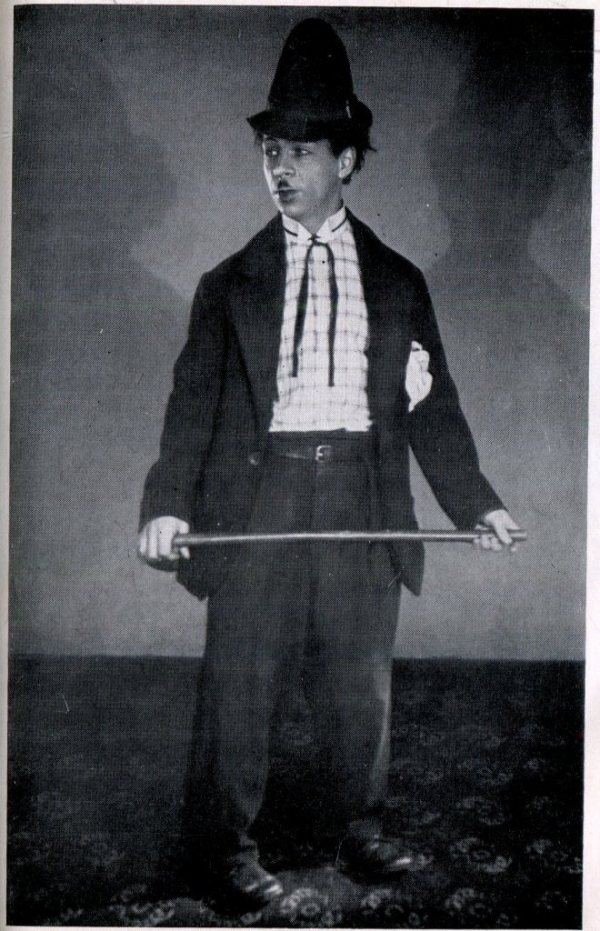

На следующий день мы с ребятами отправились в костюмерную бывшего Никитинского цирка. Из сундуков я извлек парусиновые брюки с синей широкой клеткой, ситцевый оранжевый пиджачок с синими заплатами-карманами, рыжий парик и сплюснутый котелок.

Этот костюм и незамысловатый грим создавали облик унылого растяпы. Назвали его Васей. Это имя было распространено в студенческом кругу как кличка компанейских, «своих в доску» парней. Правда, меланхоличный Вася — это было что-то новое. Что он будет делать на арене, я пока не представлял.

И вот первый выход. В памяти осталась станция Бутурлиновка у Новохоперска, местный клуб в бывшей церкви. В первой же паузе я торопливо показал все свои акробатические трюки. И убедился, что трюк даже в смешном костюме не всегда вызывает смех. В остальных паузах я просто прятался.

Рассмешил ли я зрителей хоть раз? Да. Но это произошло как-то случайно. Я прыгнул — и услышал смех. В недоумении оглянулся. Смех повторился. Тут я увидел лежащий на арене котелок. Стало ясно, что котелок от прыжка полетел вверх и свалился, а то, что я недоуменно оглядывался, было принято за поиск его. Оценив ситуацию, я продолжал «поиски» котелка. Зрители продолжали смеяться. Ободренный этим, я на следующем представлении повторил шутку с котелком, но смеха не услышал. Обескураженный, ушел за кулисы, смутно понимая, что не сумел сыграть «нечаянность», «неожиданность». Вмешались товарищи. Они стали подсказывать старые трюки. Но я не хотел следовать этим испытанным приемам. Во мне проснулось упрямство. Хотелось найти что-то свое, то, чего не было в старой клоунаде. Но что?

Я все еще не собирался тогда стать клоуном, но рассуждал так: раз приходится выступать, надо делать это хорошо.

Первые удачи и неудачи с Рыжим Васей подсказали, что нужно создать живой персонаж, то есть надо найти такой облик и характер, в котором я чувствовал бы себя «как дома».

Начались эксперименты. Разные фасоны и цвет пиджака, брюк, котелка, манера носить их, новый грим постепенно меняли облик Васи. Казалось, что-то начинало получаться, но я смутно чувствовал, что, отходя от Рыжего Васи, я приближаюсь к чему-то очень знакомому. Готовясь к одному из выступлений, я понял, кому инстинктивно подражаю. В памяти всплыло объявление в Столешниковом переулке о московском Чарли Чаплине. Это был, как я узнал позже, комик у ковра — Гиссельбарт, выступавший в те годы в Первом госцирке на Цветном бульваре, один из первых подражателей Чаплина в России, он пользовался большим успехом, и неискушенный зритель нередко принимал его за «того самого Чарли». Я несколько раз видел Гиссельбарта, и мне запомнилась его манера играть не репризы, а определенный характер в различных возникающих на манеже ситуациях. Получалось это довольно удачно, и Чарли Гиссельбарта с тех пор стал для меня лучшим цирковым комическим образцом. Пытаясь теперь найти близкий мне облик коверного, я совершенно незаметно приблизился к знакомому по кино и цирку персонажу.

Но меня все еще мучили сомнения. Хотя этот персонаж и был проверен на зрителях, он был неоригинален. А к заимствованию у меня никак не лежала душа. Тогда я решил «оциркачить» строгого черно-белого Чарли, сделать ему красный фрак, бежевые брюки, желтые ботинки. На этот костюм ушли все деньги, полученные за гастроли. В результате Чарли пропал: вместо него из зеркала на меня смотрел обыкновенный традиционный Рыжий! Волнуемый мрачными предчувствиями, я вышел на сцену. Публика встретила холодно. Только впоследствии я понял: это было равносильно тому, как если бы вас угостили морковкой голубого цвета. Попытка играть в костюме Рыжего так хорошо знакомый характер Чарли окончилась неудачей. Пришлось вернуться на исходные позиции Рыжего Васи.

Но идея вжиться в характер Чарли, сделать его своим, не оставляла меня. Прежде всего я перекрасил красный фрак в черный и начал работать перед зеркалом, пытаясь в каждой детали костюма добиться такой же, как в облике Чарли, тонкой и точной выразительности. Мне казалось, что в самом Чарли был какой-то секрет успеха. И если мне удастся овладеть им, то в дальнейшем я перенесу его на что-то свое и тогда уже смогу быть оригинальным.

Осенью снова начались занятия. Студенты стали получать стипендию, и я смог наконец распрощаться с «Экраном жизни». Правда, с жильем было туговато.

Однако учебный год принес новые трудности. Если по акробатике и гимнастике меня выручал опыт летних гастролей, то на уроках актерского мастерства я терялся и не мог произнести ни слова. Сказывалось и то, что летом я слишком много внимания уделял костюму и мало — актерской выразительности. Я выходил в перекрашенном черном фраке. Это отличало меня от товарищей, обычно одетых в цветные костюмы. На курсах скоро привыкли к моей черной фигуре и называли меня Миша Чаплин.

Однажды режиссер Дмитриев-Ллойд предложил мне выйти на манеж Московского цирка. Да, да! Это не было шуткой! Просто Гиссельбарт был в какой-то из дней выходным, и его некем было заменить. Несколько дней я старался унять нервную дрожь при мысли о таком ответственном выступлении. Но волнение росло и достигло апогея как раз тогда, когда инспектор московского манежа объявил мой выход. Я вышел в костюме Чарли, механически сделал несколько шагов по барьеру. Тысячи глаз совершенно парализовали мою волю и движения. Я упал на манеж.

Так кончился этот дебют. На другой день я посмотрел представление, в котором потерпел неудачу. Оно блистало красками, музыкой, поражало отвагой и мастерством артистов. Вчера все это прошло мимо меня. Я был изолирован от действия, не заразился его праздничным настроением. А надо было стать частицей праздника, одним из его равноправных участников. Это уничтожило бы страх, скованность, робость. Такой дорогой ценой давались мне иной раз уроки.

Весной 1929 года студенты цирковой школы снова выехали на летние гастроли. Я, ожесточенный неудачами, совершенно умышленно выбрал роль коверного клоуна. Однако на подмостках Вязьмы, Смоленска, Витебска с удивлением почувствовал себя на этот раз увереннее, легче и, главное, веселее. Сказывалась упорная работа над собой после провала в Московском цирке.

Я продолжал выступать как Рыжий Вася, а в памяти возникали многочисленные комические положения с настоящим Чарли Чаплином. Фильмы с его участием научили меня вниманию к мелочам как в действиях, так и в реквизите. Я понял, что трюк физический совсем не всесилен, и Чаплин со своим характером стал постепенно затмевать во мне акробата и гимнаста.

Теперь было видно, что моя игра становится иной. У моего персонажа появлялся характер. Чем дольше он жил на арене, тем становился более непринужденным. Публика все теплее принимала Рыжего Васю.

Нет, я не собирался останавливаться на Рыжем. Вася казался мне теперь неинтересным. Когда в Московском цирке еще раз представилась возможность «заполнить окно», я снова надел черный костюм. И как нарочно, за кулисами столкнулся с Дмитриевым-Ллойдом. Тот, вспомнив зимний провал, схватился за голову. Но я выходил на ярко освещенный манеж уверенно. Вася многому научил меня, прежде всего — сценической непринужденности. Зрители это сразу почувствовали и встретили меня неплохо. В следующих паузах я бодро провел одну за другой комические сценки и закрепил успех.

В тот волнующий вечер я понял, что трюк «звучит» только тогда, когда он «работает» на определенную цель или человеческий характер. На следующий день мы уезжали на практику в Ереван.

В ереванском цирке «Колосс» я вышел на манеж в костюме Чарли. Маска Чарли казалась мне значительной, современной. Думаете, меня ждал успех? Ереванская публика не приняла моего Чарли. Пришлось срочно надеть костюм Рыжего Васи. В роли Васи мне было легко, я мог чудить на арене, как на студенческой вечеринке. Но эта легкость оказалась обманчивой. Очень скоро я столкнулся с проблемой: что делать на манеже? Исполнять старые, заезженные репризы традиционных Рыжих? Никакой более сложный репертуар не годился бы для такой маски… Решение подсказали зрители.

В Армении клоун смешил не сам по себе, а потому, что им занимались зрители. Первые ряды партера все время вмешивались в действия Васи. У него постоянно крали шляпу и трость, только чтобы посмотреть, как он будет реагировать. И конечно, Васе приходилось искать свои вещи среди публики. Он находил и пытался их отобрать. Нередко случалось, что в этой «борьбе» зрителя приходилось стаскивать из кресла прямо на барьер. Зал смеялся. Доволен был и пострадавший зритель. А я нет. Привыкни к такой манере здесь, думал я, так и пойдут потом в игре грубость и примитив. Не дожидаясь окончания сезона, я уехал в Москву…

Пожалуй, школа циркового искусства играла больше организующую, направляющую роль. Она росла вместе с нами, помогала советом, поддерживала материально. Школа ставила задачу — воспитать артиста широкого профиля, гармонично соединяющего в себе и акробата, и гимнаста, и жонглера, и наездника, и просто грамотного человека. Такая система была, конечно, шире старой, семейной подготовки.

В 1928 году у школы появилось свое здание с круглым манежем. Мы присмотрели его на Пятой улице Ямского поля. Это помещение было занято Гужтрансом. Целое лето с ним шла война, пока наконец ассенизационные обозы не покинули двор. Осенью я писал отцу в Ленинград: «Наконец мы будем иметь постоянное здание. Ведь мы — первая в мире школа цирка».

Когда со своими немногими пожитками мы перебрались в новое помещение, первым делом (без всяких собраний, совещаний) стали с большой любовью приводить его в порядок, очищать от сена, старых оглобель, колес. Многие из нас не имели тогда своего угла для жилья и быстро облюбовали для этой цели решетку над будущим учебным манежем, куда забирались по веревочной лестнице и устраивались ночевать на остатках сена. А Роман Ширман (известный сейчас коверный клоун, а тогда большой выдумщик и шутник) ловил на улице бездомных собак и спать укладывался вместе с ними, «чтобы было теплее»…

Осенью 1929 года в училище было открыто отделение клоунады, куда меня перевели из акробатического отделения. Я радовался переводу. Это было практическое признание моих первых успехов в клоунаде.

Проблема актерского мастерства захватывала все больше. Ведь клоун и комедийный артист — это почти одно и то же… Такой вывод мирил меня с клоунадой. И все же я посещал занятия по акробатике, верховой езде, жонглированию, работе на трапеции.

Занятия в тот год шли нерегулярно. Новое помещение требовало немалых затрат на оборудование. Денег не было. В довершение всего возникла проблема преподавательских кадров. Перед первым выпуском необходимо было создать индивидуальные цирковые номера. И вот некоторые артисты цирка, преподававшие в школе, стали опасаться, что они готовят себе конкурентов…

Это были остатки старых, кастовых предрассудков. Раньше молодой артист мог выйти на манеж только из цирковой семьи, продолжая традиции родового клана с его достижениями. В задачи первой в мире цирковой школы входило разрушить эту традицию и заложить основы массовости цирка. Наши руководители не только вели борьбу с косностью некоторых акробатов-педагогов, но и заботились о том, чтобы первые выпускники школы не ударили лицом в грязь перед опытными артистами на профессиональном манеже.

Первый раз недоверие к себе я почувствовал в Ереванском цирке, где стало известно, что я сын не циркового артиста, а слесаря. Многие, в том числе директриса, советовали мне оставить работу в цирке.

По-прежнему по вечерам я думал о характере и внешности своего персонажа. Прикидывал перед зеркалом костюм Чарли. Он казался мне самым выразительным. Немало опытов делал я со своей фигурой, брил голову, примерял различные костюмы, снимался в разных позах. Но отсутствие опыта и уверенности мешали разобраться в действительных и кажущихся возможностях. Я твердо считал невозможным для себя идти по пути грубой клоунады, это было органически чуждо мне. Может, поэтому я и остановился на маске Чарли. Помню, как я изменял, ушивал фрак Чарли, придираясь к каждой мелочи. Одна работа над пуговицами заняла несколько дней. Я стремился особой расстановкой пуговиц создать контур, который был бы и смешным, и одновременно приятным для глаза. Это удалось, и я чувствовал, что внешне персонаж складывался.

Главная трудность — создание своего репертуара — ждала меня впереди. Но пока я думал не об этом, а лишь о совершенствовании своей комической манеры, о поведении на манеже и т. п. Я считал, что любви зрителей клоун может добиться и смешной внешностью, и поступками, которые будут соответствовать определенному характеру. А если зрители полюбят самого комика, они хорошо примут и его шутки.

И вот финал: в феврале 1930 года в нашей учебной группе должен был состояться выпускной экзаменационный просмотр. Была составлена цирковая программа из двух отделений, в которой преобладала акробатика. Из клоунов в первом отделении был занят я.

«Подает надежду» — было общим мнением комиссии. Нового коверного согласились аттестовать, а всех выпускников обязали две недели давать платные представления в помещении училища. Этим достигались две цели: обкатка номеров перед выходом на профессиональный манеж и сбор средств для покупки учебного инвентаря. В это время школа уже была переименована в училище циркового искусства и перешла в подчинение Наркомпроса. В училище собралась группа квалифицированных преподавателей, прекрасно знающих специфику циркового искусства. Опытные педагоги приоткрыли тайны актерского мастерства, научили будущих артистов цирка с уважением относиться к своей профессии и гордиться ею.

Меня признали профессиональным артистом. И сразу же выросли новые проблемы. С чего начать? Каков будет мой герой? Что он будет любить и ненавидеть? В чем его индивидуальность?

С этого дня мне приходилось ощупью искать свой актерский путь, а пока я только с волнением совершил свой второй в жизни самостоятельный шаг на манеж — туда, где мне предстояло еще найти себя.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

О ТОМ, КАК НЕЛЕГКО НАЙТИ СЕБЯ

В маске Чарли Чаплина. — Репертуарные муки. — Зрительские конференции. — Овладение тайнами мастерства. — Приглашение в Ленинград. — Поиски нового советского персонажа. — Рождение Карандаша.

В маске Чарли Чаплина. — Репертуарные муки. — Зрительские конференции. — Овладение тайнами мастерства. — Приглашение в Ленинград. — Поиски нового советского персонажа. — Рождение Карандаша.

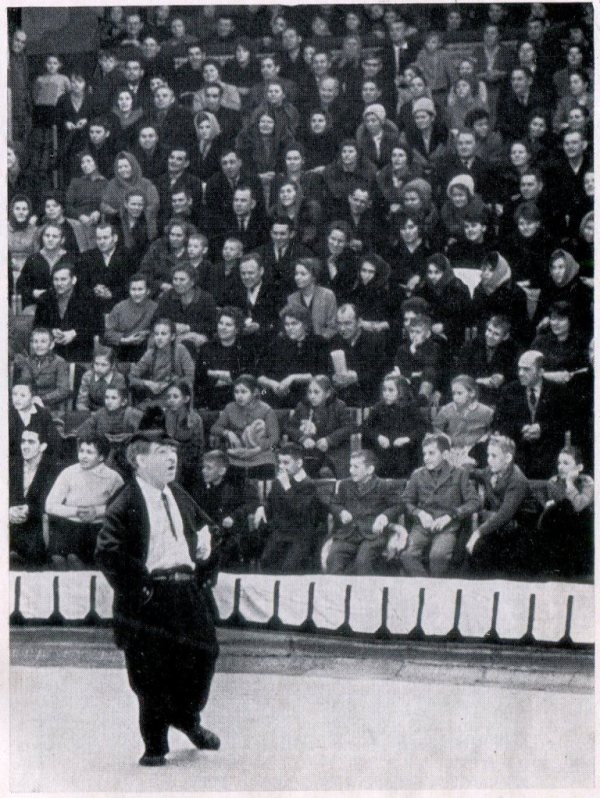

Ранней весной 1968 года, когда на полях только начинал таять снег, мы встретились с Карандашом в Туле, в новом, большом здании цирка. Карандаш возглавлял цирковой коллектив и был необычайно деятелен. Он вникал во все, что имело хоть малейшее отношение к представлению, от содержания номера до работы униформы: стремился помочь артисту в переделке и ремонте реквизита, решал вопросы освещения и оформления арены, выяснял причины вчерашней «накладки» в одном из номеров программы, договаривался по телефону о шефском выступлении на предприятии города. Его можно было видеть и во дворе, и на конюшне, где на этот раз в тесных клетках ворочались медведи Валентина Филатова. Рядом с ними Карандаш выглядел особенно маленьким, но голос его гремел, и, кажется, даже медведи робели, заслышав его.

Как режиссер он был чрезвычайно требователен, порой даже придирчив. Однако вечером я почувствовал, что стройность цирковой программы, слаженность, хороший темп имеют прямую связь с напряженной работой Карандаша.

Очень внимателен он к молодым артистам, к каждой детали их костюма не только перед выступлением, но и на репетиции. Помню возмущение Карандаша по поводу выхода молодой артистки на репетиции босиком.

— Вы не уважаете цирковой манеж! — негодовал он. — Это место не терпит небрежности.

По вечерам мы гуляли с Карандашом по улицам Тулы, и поводок Кляксы обычно гордо держал кто-нибудь из юных друзей артиста. А потом мы возвращались в гостиницу к нашим беседам.

Однажды я спросил артиста, почему он отказался от маски Чарли.

— Коротко ответить на это трудно. Сначала я был увлечен великим комиком кино, но думал только о том, как бы в облике Чарли Чаплина дать зрителю что-то свое. Порой мне это удавалось, и я искал новые комические черты.

В те годы выступать в облике всемирно известного комика, в период расцвета его творчества было нелегко. К тому же подражателей Чаплину было немало.

Долго трудился я над своей сценической внешностью. Например, над покроем пиджака. Цель состояла в том, чтобы научиться выражать настроение спиной. Это задача важная для любого клоуна, выступающего на манеже, где число положений «лицом к зрителю» равняется числу положений «спиной к зрителю».

Далее надо было найти удачный покрой брюк. Я понимал, что мешковатость в костюме Чарли Чаплина на киноэкране была не чем иным, как тщательно продуманной черточкой в облике комика. Я стремился повторить ее и, крутясь у зеркала, сам делал на брюках выточки, напуски, а дома с иглой и ножницами дорабатывал их.

Как раз в те дни я узнал, что в Чикаго проходил конкурс подражателей Чаплину. Из нескольких десятков участников, стремившихся добиться наибольшего сходства с кинооригиналом, первое место досталось малоизвестному актеру кино и варьете Аркадию Бойтлеру, два других — не помню кому, а на четвертом месте оказался… настоящий Чарли Чаплин!

Это курьезное сообщение ободрило меня. Значит, заключил я, для того чтобы достигнуть совершенства в маске Чарли, не обязательно быть самим Чаплином… К тому же появление Чарли в цирке открывает большие возможности перед артистом. И я возобновил тренировки.

Вместе с артистами Семеном Маслюковым и Яном Кадыр-Гулямом во дворе цирка «вертел» сальто-мортале. Для акробатов-профессионалов это была любимая тренировка, для меня — трудная учеба. Я нередко уходил на берег реки и там, в уединении, снова прыгал, падал в мягкий песок, а иной раз и в воду. За обедом или в трамвае я занимался мимикой. Всем своим существом я был полон азарта, как игрок, который верит в свое счастье.

В то время мои пародии на цирковые номера были легки и ненавязчивы. Их принимали неплохо.

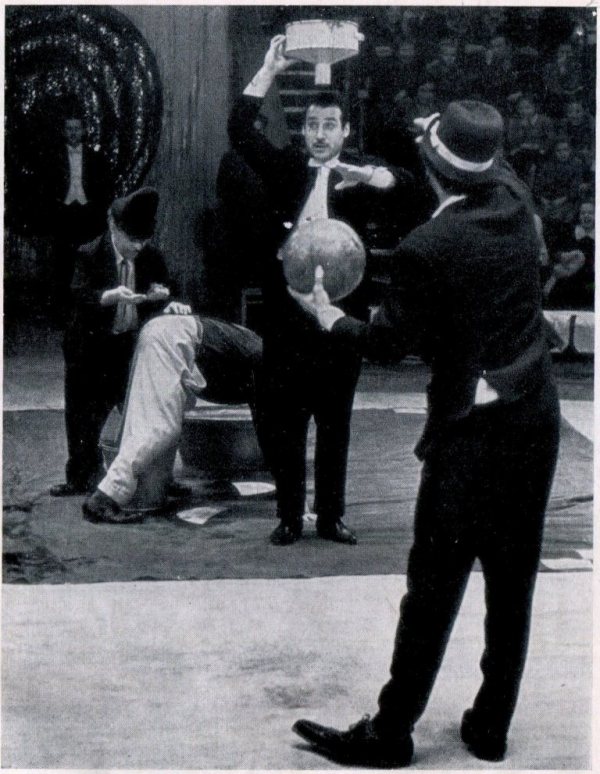

Помню, артист Илья Ильсаров выступал на манеже с оригинальным музыкальным номером. Из небольшого ящичка с антенной он мановением руки извлекал различные мелодии, мог имитировать голос, различные инструменты. Затем выходил я. Из своего котелка и трости сооружал подобие волшебного аппарата и комическими заклинаниями тоже извлекал из него звуки, напоминающие голос чревовещателя. Случалось так, что голос этот звучал и после того, как я снова надевал котелок. Тогда я «разоблачал», вытаскивал из-за кулис униформиста с бумажным рупором, а сам убегал.

В другой паузе, копируя кавказские танцы, я «откалывал» сложные па с морковкой в зубах вместо кинжала. Когда танец кончался, оказывалось, что морковка съедена. Зрители смеялись, все как будто шло хорошо, но в какой-то момент я вдруг начал переживать, что мои шутки исполняются без слов. Попробовал заговорить и потерпел неудачу. Каждое новое выразительное средство требовало осторожного применения, чтобы не разрушить, а укрепить персонаж. Со смущением я прочел на следующий день в смоленской газете, что «молчание для коверных — золото, в то время как их остроты далеко не всегда бывают серебром».

В Краснодаре я почувствовал себя смелее. Вечером на премьере, когда зрители изнывали от жары, я забрался на галерку с ведром, веником и полотенцем. Зритель понял намек на парилку и ответил дружным смехом. Но я не нашел концовку: не сумел эффектно уйти «из парилки». Мой уход — такой важный момент в репризе — остался незамеченным… «Каждый шаг на арене должен нести смысловую нагрузку, особенно финальный», — сделал я для себя вывод. С тех пор особое внимание всегда обращал на завершение комической ситуации.

В ноябре наш цирковой коллектив начал большие зимние представления. Баку был третий город наших гастролей. Здесь предстояло работать около шести месяцев, программа за это время должна была смениться шесть раз.

Да, да, большая нагрузка для клоуна. И вот почему: коверный всегда зависит от основных номеров, старается сработаться с ними. В большой цирковой программе клоун у ковра, как никто более, чувствует неувязки первых представлений, и, если нет у него необходимой выдержки или опыта, он легко может впасть в отчаяние от «накладок» или попросту ошибок, срывов. В Баку я впервые узнал, как создается или, как говорили артисты, «срабатывается» цирковая программа, сливаясь из разнородных номеров в нечто целое, называемое представлением. Премьерные дни были, по существу, своеобразной репетицией, после которой появлялась должная сыгранность.

Наконец кончились каждодневные накладки, ссоры за кулисами и наступили цирковые будни. Казалось, коверному можно работать так же спокойно, как и артистам основных жанров. Но спустя месяц я вдруг почувствовал, что тепло встретившая меня вначале бакинская публика стала охладевать. Дело в том, что я показал ей все, мой запас реприз был исчерпан. Что делать? Я был в отчаянии В этот трудный момент пришлось обратиться к старым, традиционным шуткам.

За свое отступление я был наказан: каждый раз, уходя с арены, чувствовал неприятную оскомину из-за фальши, которую приходилось преподносить зрителям. К тому же буффонадные репризы отрывали меня от чаплинского характера. Это заставило работать с удвоенной энергией мою фантазию, изобретательность.

Стал искать смешное в самой программе. По ходу действия «совал свой нос» в работу униформы, в установку аппаратуры и реквизита. Импровизации начали удаваться. Но вскоре последовал новый удар.

Бакинский журнал «Темп» писал, что клоун Чарли Чаплин проявляет «большую изобретательность, находчивость, незаурядные способности пародиста», но тут же добавлял к этим похвалам ложку дегтя: «Смех, которым он заражает цирк, — физиологический. Артист нашел форму, но не сумел осмыслить свои трюки»…

Ну что тут было делать? Как мне более органично включиться в программу? Тогда мои трюки были бы оправданны. Ломал я над этим голову ужасно. Положение было трудное еще и потому, что мешала старая традиция. В цирке бывало так: Рыжий появлялся в паузах и, как только объявляли следующий номер программы, спешил убраться за кулисы. Артисты основных номеров ревниво следили за вниманием зрительного зала и не допускали вмешательства коверного в свою работу. В особенности это относилось к молодым клоунам, которых старые артисты частенько считали чужаками.

Постепенно во мне стали признавать «своего», привлекали к участию в основных номерах, чтобы дать передышку артистам. Правда, я все время боялся переиграть, в чем-либо отойти от характера Чарли.

Летом 1932 года Казанский цирк готовился принять большую группу артистов — «сливки» Московского и Ленинградского цирков. Ожидался приезд Владимира Дурова, известного буффонадного трио клоунов Роланд, Кокс и Брокарс, ленинградских коверных клоунов Франца и Фрица, европейского дрессировщика белых медведей — Людвига Медрано… Неожиданно Центральное управление цирками решило заменить Франца и Фрица на молодого коверного Чарли Чаплина. Я должен был срочно выехать в Казань.

В Баку я привык к быстрому темпу и маленьким паузам между номерами. Ведущий казанскую программу Северов придерживался противоположного принципа. Под его руководством программа шла неторопливо, паузы растягивались, ведущий находил возможным даже после объявления следующего номера пересмеиваться с коверным, хотя на арене давно должны были появиться артисты. Это нервировало, раздражало меня, но я должен был во что бы то ни стало органично войти в программу.

Действительно, почему ведущий не может поощрять клоуна на экспромт? Нужно научиться свободно жить на арене, хорошо подавать репризу, лаконичную или расширенную. В любом случае зрители должны ощущать естественность, относя разный темп игры к характеру, настроению, даже капризу персонажа.

Двигаясь от репризы к репризе, я придумал свой недельный план подготовки, называя его по примеру тех лет «пятидневкой в четыре дня». В репризах начало появляться самое трудное — ударные концовки, и выходы мои стали более эффектными и стройными.

Постепенно я проникся глубоким уважением к древнему искусству цирка. Здесь все было настоящее. Завоевать расположение его тружеников можно было только полной отдачей себя цирковому искусству. Тем большей наградой стало дружеское внимание ко мне ветеранов цирка: Владимира Леонидовича Дурова, Вильямса Труцци и доброжелательные отзывы зрителей.

Карандаш показывает мне документы тех лет. Вот постановление дирекции Смоленского цирка: «Тов. Чаплина за большую работу над собой, удачное пародирование номеров на манеже, поднятие актерской квалификации, усердную работу, которая способствовала выполнению цирком промфинплана, премировать костюмом».

Бакинского: «Худполитсовет Бакинского цирка считает т. Чарли Чаплина весьма талантливым актером и полагает, что при оказании ему помощи со стороны ЦУГЦа

[1], как пролетарскому по происхождению артисту, он в ближайшие годы мог бы занять первое место среди коверных этого жанра. Основание: отзывы рабочих и мнение членов худполитсовета».

Я вспоминаю рассказы о первых конференциях организованного рабочего зрителя, сопровождаемых демонстрацией номеров разных жанров с соответствующими пояснениями. Впервые в истории цирка зрители открыто критиковали артистов. Особенно доставалось исполнителям разговорных и музыкальных жанров за репертуар.

Заслуженный артист РСФСР Иван Семенович Радунский (музыкальный клоун Бим-Бом) вспоминал впоследствии такой случай. В 30-е годы в Воронежском цирке он встретил иностранных акробатов «2 Танус». Один из артистов был загримирован американцем, другой — негром. По ходу номера первый издевался над вторым… Возмущенные зрители написали в газету. Номер был снят. Так нетерпимо относился советский зритель к чуждой для его цирка идеологии.

Карандаш продолжал листать свой дневник.

— Да, в то время у людей менялись представления о жизни, убеждения, привычки и вкусы. Зритель становился взыскательнее, строже. И чем больше я работал, тем сильнее росло во мне чувство особой ответственности артиста перед зрителем. А я изображал комика в общем-то далекого от всего русского, советского. К тому же слишком много развелось подражателей Чаплину и в цирковых труппах, и в эстрадных ансамблях. Этому были свои причины. Прежние комические маски выглядели чересчур архаичными на фоне бурно менявшейся в стране жизни. Что играть? Какой клоун более современен? В поисках многие комики цирка и эстрады невольно обращались к современному киноэкрану, где блистал своими трагикомическими пантомимами маленький человек Чарли Чаплин, раздавленный жизнью и все-таки пытающийся сделать вид, будто дела его совсем не так уж плохи.

Приехав в Смоленск, я узнал, что здесь уже побывал один Чаплин, и публика принимала его хорошо. Выступать после такого предшественника было трудно. Но делать было нечего. И вот когда, казалось, уже удалось убедить зрителей, что «Чаплины» бывают разные, в цирк приехали иностранные артисты Кентш — акробаты на турнике, в труппе которых принимал участие и комик… Чарли Чаплин.

Я почувствовал, что потерял себя… Одно дело было выступать после похожего на тебя артиста и другое — работать вместе с ним на одном манеже. Зрители чувствовали, что на арене происходит какой-то фокус.

Теперь я начал понимать, что близость зрителям, взаимопонимание давались мне с таким трудом именно из-за противодействия моего персонажа. Чем больше я входил в образ Чарли, тем больше он обнаруживал свое иностранное происхождение и несоответствие среде, в которую попал. Но не нужно думать, что я сразу все понял и легко расстался с Чаплином. Он был близок мне по своим комическим приемам и, может, поэтому так тревожил.

Попробовал особо тщательно работать над концовками реприз, стремясь поставить финальную точку в каждой сценке. «Узаконенные» приемы, посредством которых обычно выражались клоунские эмоции, раздражали своей избитостью. Я стал попросту все делать совсем иначе. Например, при падении не играл боль от ушиба. Зритель ждал, что я заплачу, а я смеялся. Психологически это походило на реакцию здорового ребенка, который своим смехом переводит окружающих с испуга на радость, как бы показывая, что он не ушибся.

Я искал образ, близкий советскому зрителю, показывая те распространенные черты характера, которые знакомы каждому.

Надо сказать, что мои шутки на арене имели успех прежде всего у детей. Я смущался, когда малыши узнавали меня на улицах. И все же было приятно иногда услышать от учителей, что школьники подражают повадкам полюбившегося им клоуна.

В те годы мне нередко случалось обходить зрителей, собирая пожертвования в пользу МОПРа (Международное общество помощи рабочим) или зарубежного пролетарского театра. Было заметно, что детям приятно самим отдать мне монетку.

Однажды на детском утреннике, едва я показался на лестнице между рядами, ко мне потянулись десятки детских рук. Ребятишки теребили меня, как любимую куклу, которую надо непременно поломать, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Я отделался легкими царапинами, сбитым париком, размазанным гримом… Этот случай заставил меня подумать о специальных детских репризах.

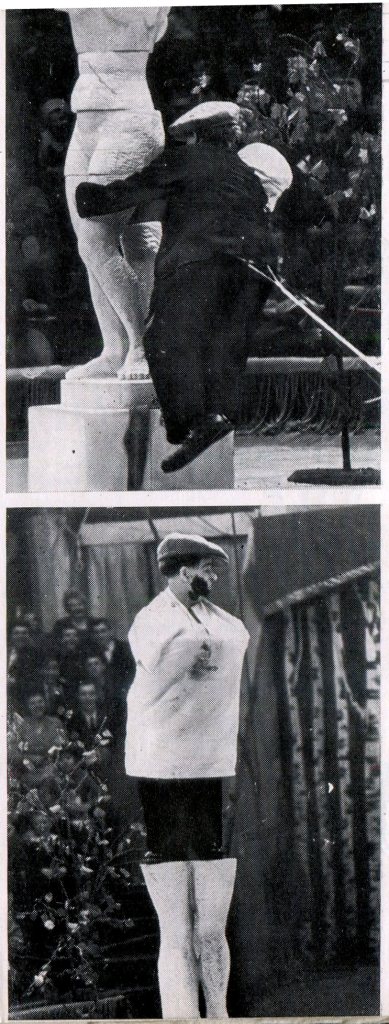

А что, если бы ребенок захотел подражать, например, джигиту, как бы он это сделал? Накинув огромный «мамин» халат и заломив меховую муфту на голове, с «дедовской» палкой через плечо шагал я на манеж с криком: «Асса!» Как было условлено, униформисты сначала задерживали непослушного джигита, а потом, пугаясь его «ружья», разбегались во все стороны.

Игру коверного поддержал руководитель группы джигитов Туганов, отобрал палку-ружье и «выстрелом» настолько испугал «джигита», что я убежал, расталкивая всех на пути.

— Вам не кажется, что это несколько примитивно?

— Кажется. Но несмотря на это, я остался доволен новой сценкой Впервые в моих действиях появились признаки детского поведения. Я вдруг понял: черты детски бесхитростного простодушия, смелости и смышлености — ключ к более тонкому и мягкому образу комика…

Однако очень уж взрослым, одиноким был Чарли. Показать его молодым — значило изменить саму основу его характера. Решиться на это было трудно. И все же я стал пробовать «прививать» новые привычки, черты характера своему персонажу.

Меня подстегивали репертуарные трудности. Обилие «Чаплиных» порождало заимствование реприз друг у друга, что вообще довольно сильно было распространено в цирке. Чтобы застраховаться от этого, я избегал реприз с реквизитом, то есть с каким-то приспособлением, вещью, в действии которой и заключался главный фокус смешной сценки. Сделать реквизит и механически повторить репризу было легче, чем заимствовать у своего коллеги актерские приемы, мимическую выразительность. В этом последнем случае «кража», если ее удавалось хорошо совершить, была даже почетна и походила на творческое заимствование…

В те дни в моей работе наметился перелом. Если раньше я стремился копировать экранного Чарли, приспосабливая к нему свои возможности, то теперь шел по противоположному пути, стараясь подчинить чаплинские внешние данные своему характеру. Однако мой персонаж был живее, чем того требовал грустный чаплинский юмор. В сочетании нового характера и прежней внешности незаметно рождался измененный чаплинский облик.

В этом характере уже не было чаплинской грусти маленького человека, фатализма, просвечивающего даже сквозь его смелые поступки. Мой «Чарли» стал оптимистом. Не грусть, а задумчивость, готовая разрядиться неожиданным действием, не фатализм, а активность в поступках — так выглядел в моем исполнении этот персонаж.

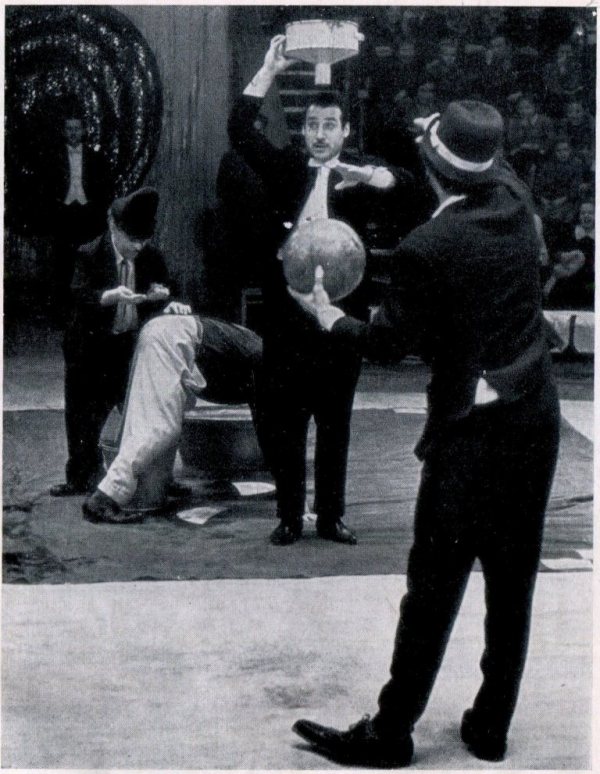

Вот как дорабатывалась реприза в Воронежском цирке летом 1933 года. По ходу номера воздушный гимнаст Амадори жестом пригласил меня влезть на мостик. Конечно, подражая артистам, я попытался схватить качающуюся трапецию. Мешал маленький рост. Но я был упрям, «выскользнул» из рук артиста и, упав на предохранительную сетку, изобразил такой испуг, что, казалось, дрожат и сетка, и крепления, и весь цирк. Спасаясь, бежал по сетке, спрыгивал и с криком ужаса убегал с арены. Зал смеялся.

Перед тем как повторить сценку на следующем представлении, я решил усилить эффект и стал убегать в фойе, где обычно снуют официанты с подносами, уставленными бутылками пива и лимонада. Учитывая, что зрители это знают, я попросил униформиста встать у входа с жестяным баком, полным гаек и болтов. Убегая со всех ног, я с шумом прокатывался по кафельному полу, как по льду, а униформист вытряхивал из бака все содержимое. Звон разбитого стекла, грохот создавали впечатление, что коверный наскочил на официанта с полным подносом посуды.

В этой репризе была непосредственность, живость и… заключительная точка. Из строгого чаплинского костюма еще раз выглянул новый персонаж.

Летом 1934 года неожиданно пришло извещение, что управление цирков направляет меня на предстоящий цирковой сезон в Ленинград. Это было большое испытание для артиста со столь небольшим стажем.

Ленинград считался тогда Меккой циркового искусства. Ленинградские артисты, режиссеры, зрители воспитывались на лучших образцах русского и европейского цирка. Они впитали все ценное, что оставил старый петербургский цирк Чинизелли. Этот цирк был популярен в Петербурге. Его любил простой народ, да и знать жаловала, назывался он «императорским», хотя в основном успех его артистов определяла галерка. В цирке Чинизелли выступали Владимир и Анатолий Дуровы, клоун Жакомино, наездник Вильямс Труцци и многие другие цирковые артисты, создавшие русский цирк. Они отличались не только мастерством, но и демократичностью своих взглядов. Вильямс Труцци, например, стал после Октябрьской революции первым советским директором национализированного Петроградского цирка. Мы, молодые артисты, не только уважали Ленинградский цирк, но и побаивались его. Там легко было потерпеть неудачу у зрителей, знающих лучшие цирковые имена России и Запада, тонко разбирающихся в цирковом искусстве.

Так что лучше не спрашивайте, как меня приняли ленинградцы. Сюрпризы начались сразу же. Прежде всего я узнал, что три сезона подряд здесь с успехом выступал у ковра клоун Павел Алексеевич (артист Павел Алексеев). Он выходил не в традиционной клоунской маске, а скорее в шаржированном образе управдома, учрежденческого работника или обывателя в стиле рассказов Зощенко. Это было ново для цирка, к тому же Павел Алексеевич был хорошим комическим артистом.

Узнав о таком предшественнике, я встревожился. Хотя я и был ленинградцем, но как артист чувствовал себя провинциалом, который вряд ли сумеет обратить на себя внимание требовательного зрителя.

После нескольких вечеров, когда зрители неизменным молчанием провожали «Чаплина» с манежа, в «Ленинградской правде» появилась рецензия, где говорилось, что не для того наш цирк отказался от обезличенных «Рыжих» с именами Жорж, Макс и т. п., чтобы прийти к другой обезличке под именем Чарли. Художественное руководство цирка потеряло ко мне интерес и стало вести переговоры с Павлом Алексеевичем о возобновлении его гастролей. Никто не скрывал, что выходить на арену мне не препятствуют лишь потому, что Павел Алексеевич занят в Ленгорэстраде и его некем заменить. Казалось, вернулось то время, когда я был начинающим артистом и предпринимал робкие попытки утвердить себя на манеже.

— Не вернее ли было сразу искать новый персонаж?

— В такой трудный момент это мне было не под силу. Павел Алексеевич работал в городском саду, и я познакомился с его игрой. Очень скоро увидел свои недостатки. Даже то, чем я раньше гордился, — создание характера экранного Чарли средствами пантомимы казалось теперь бледным, жесты невыразительными. Во всем сказывался артист-самоучка. Сетовал я на то, что мало бывал в театре, и, как никогда, нуждался в хорошей школе сценического мастерства. Первое правило, которое усвоил я в Ленинграде, это ритмичность в исполнении комических сценок. Смешное в них по мере развертывания действия должно было сменяться характерным поведением. Ритм в движениях на сцене, в речи делал репризу более доходчивой.

Постепенно постигал я искусство полноты жеста. Обычно, если я поднимал руки в стороны или вверх, они оставались еще в какой-то степени согнутыми в локтях. Этот не всегда заметный постороннему глазу «запас» давал возможность добиться большей выразительности жеста.

Но на манеже я по-прежнему чувствовал себя скованно. Инспектор, не веря в меня, стремился делать паузы между номерами как можно меньше и, даже если я не успевал закончить очередную репризу, все равно объявлял следующий номер…