Владимир Муравьев

ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ

ПОВЕСТЬ

Художник Д. Бескаравайный

Научный редактор

В. И. Кулешов

Художник Д. Бескаравайный

Научный редактор

В. И. Кулешов

Часть первая

КАДЕТСКИЙ КОРПУС

1

В малолетнем отделении Петербургского первого кадетского корпуса случилось происшествие: кадет Чижов разбил дверное стекло.

Встрепанный, съежившийся и казавшийся оттого еще меньше, Чижов дрожал и замирал в ожидании возмездия. Он был новенький, в корпусе жил всего вторую неделю и за все восемь лет своей жизни еще ни разу не попадал в такую тяжкую беду.

Дежурный гувернер Николай Семенович и корпусный эконом, суетливый и добродушнейший толстяк Андрей Петрович Бобров, по-корпусному — «старый Бобёр», произвели следствие и выявили кое-какие любопытные обстоятельства этой истории.

В таком большом городе, как Петербург, с его двухсотпятидесятитысячным населением, состоящим из лиц всякого чина и звания — высших и низших, свободных и крепостных, в этом человеческом муравейнике всякий слух, даже самый нелепый, обязательно находил себе доверчивых слушателей и усердных распространителей.

Разных слухов всегда ходило немало. Но в зависимости от государственных и политических обстоятельств они обычно приобретали некое общее направление и общую окраску.

В последние годы царствования Екатерины особой любовью пользовались истории о внезапных милостях и фантастических возвышениях и обогащениях. Во времена Павла I шептались не без тайного злорадства о падении и опалах знатнейших вельмож. Начало царствования Александра I внесло сумятицу в толки: все ожидали каких-то перемен, каких именно, точно никто не знал, но упорно твердили, что перемены эти имеют целью улучшение участи каждого россиянина — вещь, как это должно быть ясно всякому трезвому уму, совершенно невозможную, поскольку улучшение участи одного сословия может быть произведено лишь за счет ухудшения другого. И лишь после столь несчастного для русской армии и для России Аустерлицкого сражения и позорного, иначе его и не называли, Тильзитского мирного договора с Наполеоном, слухи вновь обрели генеральную, так сказать, линию, заключавшуюся в мрачном и безнадежном взгляде на будущее.

Одна такая нелепая выдумка, появившаяся на свет осенью 1809 года, и оказалась причиной разбитого стекла.

Началось все с того, что Ефим Миняев, кухонный мужик, служивший на кухне Первого кадетского корпуса, возвращаясь из гостей от приятеля — отставного солдата с Гончарной улицы, куда он ходил неукоснительно каждое воскресенье, по пути заглянул в трактир, что возле Сенной площади.

Был Ефим человеком общительным, всегда расположенным к приятной беседе и потому в трактире, заказав то, что возжелала его душа, тотчас же завел разговор с двумя приезжими мужиками, отмечавшими удачную торговую сделку. Новые знакомые оказались тоже людьми душевными и разговорчивыми. Они-то и открыли Ефиму тайну, которую правительство тщательно скрывает от народа, потому что при ее открытии может в государстве произойти великая смута и великое непослушание властям.

А тайна заключалась в том, что в ближайшие дни, самое большее через неделю, наступит светопреставление: по небу пройдет хвостатая звезда, заденет хвостом Землю, все, что ни есть на суше — города, деревни, все государства, — сметет в моря-окияны, и всему живому будет на том конец.

В корпусе Миняев рассказал про звезду нянькам, приставленным к кадетам малолетнего отделения. Няньки обсуждали новость, не таясь от воспитанников, и таким образом разговор пошел по всему корпусу.

Самые младшие кадеты — пяти-шестилетние дети — ничего не поняли, старшие — пятнадцати-семнадцатилетние юноши, уже прослушавшие курс астрономии и поэтому знавшие, что появление кометы вовсе не опасно для Земли, — посмеялись над неуклюжей выдумкой. Но среди малолеток восьми-девяти лет, которым вскоре предстояло из малолетнего отделения переходить в полноправные кадеты и из малолетних курток с панталонами переодеваться в мундир, известие о страшной комете вызвало большое беспокойство.

Волнение нарастало с каждым днем. У всех оно проявлялось по-разному, в соответствии с его характером. Тихони притихли еще более, некоторые даже тайком плакали. Отчаянные, то есть те кадеты, которые поставили своей задачей участвовать во всех проказах и проделках и кого не страшило никакое наказание, дали полную волю своей отчаянности: совсем перестали учить уроки, бегали по коридорам, стучали ложками в столовой и дерзким смехом отвечали на угрозы дежурного воспитателя подвергнуть их за такое поведение наказанию.

И действительно, что́ такое в сравнении со всеобщим концом розги, карцер или оставление на праздники в стенах корпуса? Впрочем, они рассчитали, что до праздников комета уже придет, так что праздников никаких не будет.

Кадет Николаев, один из таких девятилетних малолетков, скорее все-таки верил слуху, чем не верил, но его собственная натура была сильнее всяких внешних влияний. Николаев отличался скупостью и предприимчивостью в разных делах, приносивших материальную выгоду. Он был в своем роде талант.

Еще не зная экономических учений о цене труда и прибыльности обрабатывающей промышленности, Николаев дошел до их понимания на практике. Он сшивал несколько листов бумаги, натирал их мелом, чтобы тетрадь казалась толще, и выменивал ее на бумагу, из которой выходило уже две тетради. Совершал он и другие выгодные для себя операции, объектами которых являлась разная движимая собственность кадет: перья, карандаши, краски, книги, получаемые из дому гостинцы и подарки.

Так вот, этот Николаев, смекнув, что материальные ценности ввиду надвигающейся катастрофы должны упасть в цене, затеял аферу даже помимо своей воли, так как все-таки допускал возможность близкого конца света.

Недавно он получил посылку из дому, и у него еще оставались от нее конфеты и сушеные фрукты.

Вечером в спальне Николаев громко объявил:

— Всех угощаю конфетами! Берите, господа!

Это было так неожиданно, что никто к нему даже не подошел.

Николаев принадлежал к числу жмотов, которые не делились с товарищами домашними гостинцами. Но обычно жмоты все-таки сознавали, что поступают плохо, стыдно, и старались съесть свои лакомства тайком. Николаев же никогда не таился. После ужина, когда все кадеты находились в спальне, он аккуратно расстилал на тумбочке салфетку, раскладывал еду и, ловко орудуя ножичком, ел спокойно, не спеша, с удовольствием и неколебимым сознанием своего права. Его не смущал завистливый или просящий взгляд и не тревожила собственная совесть. Получить что-нибудь у Николаева можно было только купив или выменяв, и это знали все.

— Что же вы, господа, угощайтесь! — призывал Николаев. — На что мне это теперь? Ведь нынче ночью комета все унесет. И это теперь не надобно, — добавил он и смахнул на пол с подоконника, возле которого стояла его кровать, свои тетради, карандаши и, главное, хорошенький альбом для рисования, который никак не относился к учебным пособиям и потому в глазах кадет представлял более цены.

— А правда, господа, на кой черт все это? — подхватил один отчаянный и тоже кинул на пол свои тетради.

После этого словно какое-то безумие охватило спальню. Мальчики принялись вытаскивать из портфелей, папок, коробок, из тайников, устроенных за кроватями, под подушками и тюфяками, все, что там было сложено и спрятано, бросать на пол и пинать ногами.

— На кой черт!

— На кой черт! — раздавались громкие, исступленные крики.

В общую кучу летели не только школьные принадлежности, но даже бережно хранимые сокровища — самоделки, игрушки, с которыми мальчики еще пять минут назад не расстались бы ни за что. Это было настоящее наваждение.

Петя Чижов бросил в кучу книжку, по которой учил заданный урок, и маленькую бронзовую собачку, принесенную из дома. В тот миг, когда собачка пропала в общей куче, острое сожаление сжало его сердце: эта собачка была частицей его прежней жизни, частицей дома. Только какая-то непонятная сила — боязнь показать перед товарищами свою привязанность к игрушке — остановила его, чтобы не броситься за собачкой. Он лег на кровать, сунул голову под подушку и заплакал горькими, тайными слезами.

Наверное, не один Чижов пожалел о сделанном, но — сделанное сделано.

После бурного взрыва в спальне вдруг наступила тишина. Нервное напряжение, выплеснувшись до дна, сменилось упадком сил. Мальчики лежали на своих кроватях в ожидании неминуемого конца, чувствуя себя одинокими и несчастными, и даже не переговаривались.

Мало-помалу все заснули…

Проснувшись поутру, кадеты увидели всё вокруг таким же, как оно было вчера и позавчера: потолок, стены, окна, за которыми голубело ясное небо, товарищей, кровати, тумбочки… И только на полу посреди спальни, там, где вчера громоздилась накиданная ими куча, было пусто, а всё, что они покидали в нее, теперь в порядке было сложено на тумбочке и под кроватью у Николаева.

Сам Николаев, уже одетый, сидел на застеленной кровати и разбирал последнюю мелочь.

— Зачем ты все это взял? Это же не твое, — сказал Николаеву его сосед Миша Пущин.

— Вы выбросили, я подобрал. Значит, теперь это все мое.

— А комета?

— Наверное, вранье, — беспечно ответил Николаев.

Проснувшиеся мальчики невольно высматривали среди разложенных Николаевым в строгом порядке — тетради к тетрадям, книги к книгам, игрушки к игрушкам — свои, только вчера еще принадлежавшие им сокровища и теперь казавшиеся им еще более ценными.

Тоненький белокурый кадет, помещавшийся на кровати возле двери, со слезами в голосе воскликнул:

— Обманщик!

Николаев повернулся в его сторону:

— Я не заставлял тебя верить мне, Рудаков. И вообще, господа, вы же сами выбросили свои вещи, — сказал он и засмеялся. Но, заметив, что самый сильный в малолетнем отделении кадет Сакен смотрит на него отнюдь не дружелюбно, быстро добавил: — Однако я вовсе не жмот какой-нибудь. Сакен, возьми, пожалуйста, свои вещи. И ты, Петров, и ты, Кикин.

Отчаянные получили свои вещи обратно. Но когда за своим альбомчиком протянул руку Пущин, Николаев схватил альбомчик и спрятал за спину.

— Это теперь не твое, и ты не имеешь на эти вещи никакого права. Тут моя воля: хочу — отдам, хочу — нет. Правда, Сакен, если человек подбирает выброшенное другим, то оно становится его законной собственностью?

Сакен, толстый, неповоротливый тугодум, почесал в затылке, подумал. Он соображал медленно, но зато уж, придя к какому-нибудь выводу, стоял на нем твердо: вторично обдумывать раз обдуманное ему было лень.

— Ты, Николаев, плут, ловко подстроил, — сказал он наконец. — Но выходит, что подобрал ты действительно выброшенное.

— Вы слышите? — обратился Николаев к соученикам.

Поднялся шум.

— Плут! Жулик! Мошенник! Я тебе это попомню! Хитрюга! Жила!

В этих криках была только обида на то, что их обманули, законность владения Николаевым их имуществом была признана.

Но Николаев как хитрый политик понял, что зашел слишком далеко и его зыбкое моральное право, не подкрепленное хотя бы силой кулаков Сакена, очень легко может рухнуть. Поэтому он бросил обществу подачку: наиболее шумевшим выдал их вещи.

К нему подошел Чижов, попросил робко:

— Возьми книгу, но отдай мою собачку.

— А-а, собачка, значит, твоя? — сказал Николаев, вытаскивая из кармана фигурку и поворачивая ее перед глазами. — Хорошая собачка.

— Хорошая, — согласился Чижов. — Она у нас на часах была…

— Знаешь, Чижов, я лучше отдам тебе книгу, а собачку оставлю себе.

— Отдай! — В голосе мальчика послышались слезы.

— Нет, не отдам.

Чижов заплакал, потом, вытянув вперед руки, он бросился на Николаева, выхватил свою собачку, зажал в кулак, но тут же от сильного толчка полетел назад и с размаху угодил локтем в дверное стекло…

Начальник Первого кадетского корпуса генерал-лейтенант Фридрих Максимилиан Клингер — немецкий писатель, в молодости друживший с Гете, но затем променявший неверную судьбу литератора на прибыльную службу в «дикой России», которую он глубоко презирал, — выслушал доклад Боброва о разбитом стекле и равнодушно бросил:

— Пятьдесят розог.

— Ваше превосходительство, мальчонка новый в корпусе, непривычный к розгам, да и мал он, вот такой…

— Он стекло разбил?

— Разбил, но ведь…

— Наказание должно быть наложено на виновного в соответствии с тем, какова его вина, а не с тем, каков его рост. Я сказал.

Старый Бобёр вернулся в отделение вздыхая, погладил Чижова по голове:

— Придется потерпеть, мошенник ты этакий… Его превосходительство Федор Иваныч (так переиначили на русский лад имя Клингера) приказал, мы с тобой ослушаться не смеем-с… Да ты не бойся, не бойся…

Экзекуции производили тут же в коридоре, на лавке, на которой обычно сидел дежурный дядька и которую в случае необходимости отставляли от стены на середину коридора и укладывали на нее наказываемого.

— Иди, иди, спускай штанцы и иди… — приговаривал Бобров, легонько подталкивая мальчонку.

— Сколько? — спросил гувернер, уже доставший розги из чана, где они мокли, чтобы не потерять упругости.

— Малую норму, — ответил Бобров.

Пятьдесят розог считалось у Клингера легким наказанием, за более значительные провинности он назначал вдвое и втрое больше.

Чижов, увидя розги, съежился, попятился, обхватил руку эконома и, плача, припал к ней:

— Не надо! Не надо! Не секите меня! Я тогда умру!.. Умру!.. Умру!..

Гувернер взял мальчика за плечо и оторвал от Боброва.

— Умру! Умру! — страшным, отчаянным, хриплым голосом кричал Чижов.

Несколько кадетов третьей мушкатерской роты, мальчики тринадцати-четырнадцати лет, прогуливавшиеся по коридору, подошли не спеша: порка в корпусе была не таким явлением, чтобы привлечь к себе чье-либо особое внимание.

Один из них, невысокий, черноглазый, спросил Боброва:

— Андрей Петрович, что случилось?

Бобров сокрушенно махнул рукой:

— Нету никакой жалости у немца! Разве ж можно так? Да так навек душу искалечить можно…

— А за что его, Андрей Петрович?

— Стекло вон сломал. Рубль цена стеклу, а…

— Так ведь я ж это стекло выбил.

— Ты? — Бобров опешил.

— Я, Андрей Петрович. Давеча шел и стукнул. Могу и второе… — И черноглазый решительно замахнулся кулаком.

— Стой, мошенник ты этакий! — Бобров схватил кадета за рукав. — Ты, значит?

— Я, Андрей Петрович, не сомневайтесь.

— Ну ладно. — Бобров рысцой подбежал к гувернеру. — Наказание приостановите. Тут объявился истинный виновник.

Товарищи черноглазого засмеялись и смолкли, поняв, что шутка зашла слишком далеко. Один из них сказал:

— Андрей Петрович, он шутит, он и не ходил никуда, мы с ним все время были в зале…

Черноглазый оборвал товарища:

— Замолчи, Фролов. Я тут был и разбил стекло, а кто вздумает оспорить, то…

— Ну, ладно, ладно, Рылеев, — сказал Бобров. — Ты так ты, спаси тебя бог. Стой здесь, пойду опять к Федору Иванычу.

Клингер был недоволен, что его отрывают от занятий: он писал роман «Гражданин Вселенной и Поэт» и как раз в эту минуту долго не удававшаяся фраза вдруг стала приобретать необходимую стройность.

— Я сказал: пятьдесят розог.

— Федор Иваныч, тот малолеток-то не виноват, другой кадет, Рылеев, стекло разбил, сам сознался, честный мальчик.

— Значит, розги дать Рылееву.

— Сколько?

— Те же пятьдесят. Закон полагает определенное возмездие за определенную вину, и только вина, а никакие другие обстоятельства определяет меру наказания.

Вечером в пустой спальне среднего возраста за столом у горящей свечи Рылеев читал, сидя спиной к двери. Когда дверь, неуверенно заскрипев, открылась, он не обернулся. За восемь лет пребывания в корпусе, всегда на людях — в классе, в зале, в спальне, — он приобрел способность совершенно не замечать окружающего.

Ни шум, ни возня, ни мелькающие вокруг люди не мешали ему. Пусть каждый занимается чем хочет, а он будет заниматься, чем ему надо.

Открылась дверь, через порог неуверенно переступил Чижов, остановился. Постояв, подошел к столу, посопел и, вдохнув воздуха, срывающимся голосом заговорил:

— Рылеев, вы мой спаситель, я так благодарен вам, я маменьке скажу, что вы спасли меня… Я вам буду отдавать все, что мне пришлют из дома… Я бы умер… Ей-богу, умер… Вы пострадали за меня… Вам очень больно?

Рылеев улыбнулся:

— Пустяки. Тут только привычка нужна. И ты привыкнешь. Человеку следует воспитывать в себе презрение к физической боли с юных лет. Знаешь про маленького спартанца?

— Нет, не знаю.

— Один юный спартанец принес в школу лисенка, чтобы показать товарищам. Но в это время пришел учитель, и начался урок. Мальчик спрятал лисенка за пазуху. Учитель вызвал этого мальчика отвечать урок. Мальчик отвечал урок, а лисенок в это время грыз ему живот. Юный спартанец, хотя ему было очень больно, терпел, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Ответив урок, он вернулся на место. Но рана была так велика, что он тут же умер.

— Я бы не вытерпел, — признался Чижов. — Я боюсь, когда больно. Меня дома маменька никогда не била. Но я буду воспитывать в себе презрение к боли.

— Юный друг, — сказал Рылеев, — советую тебе, следуй в жизни примеру античных героев. Тогда ты будешь достойным гражданином отечества.

— Я буду следовать.

— Вот и хорошо. А если кто будет к тебе приставать, ты тому скажи, что он будет иметь дело со мной. Понял, Чиж?

— Понял, — ответил мальчик и всхлипнул, уже не горько, а с облегчением.

Утерев слезы, Чижов сунул руку в карман и протянул Рылееву на Дрожащей руке бронзовую собачку.

— Это вам, Рылеев, возьмите ее. Эта собачка — самое дорогое, что у меня есть.

Рылеев взял собачку, посмотрел.

— Спасибо. Хорошая вещичка. Только знаешь, она мне сейчас вроде бы ни к чему. Пусть у тебя останется. — И он вложил игрушку в ладонь мальчика.

Чижов, просияв, сунул собачку в карман.

— Но когда вам понадобится, вы скажите, и я сразу отдам. Ладно?

— Ладно.

Издали, из коридора, послышался звон колокольчика.

— Иди, звонят вам спать, — сказал Рылеев. — Опоздаешь, опять попадешь в историю. Беги, брат, скорее.

2

Окна учебного класса третьей роты выходили на Неву.

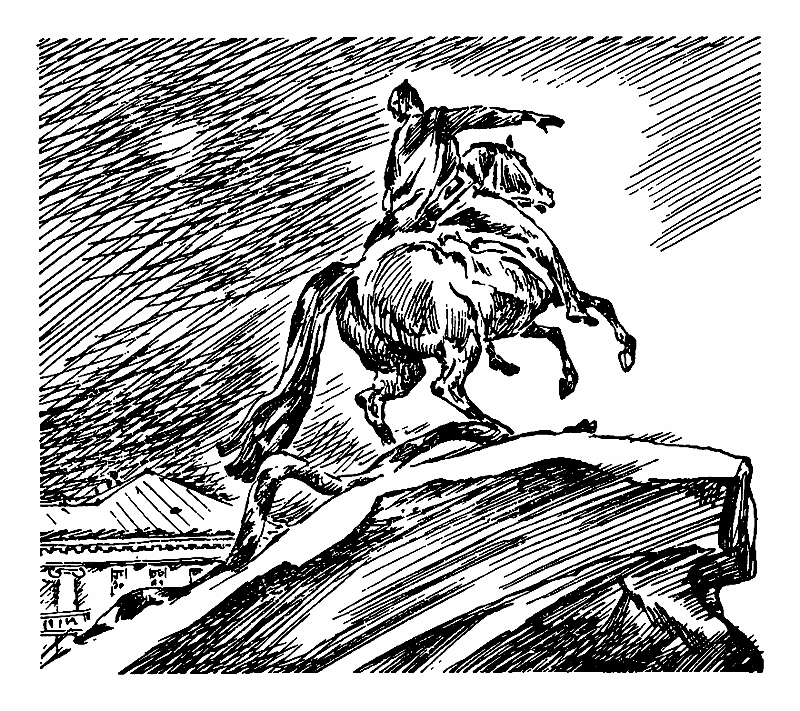

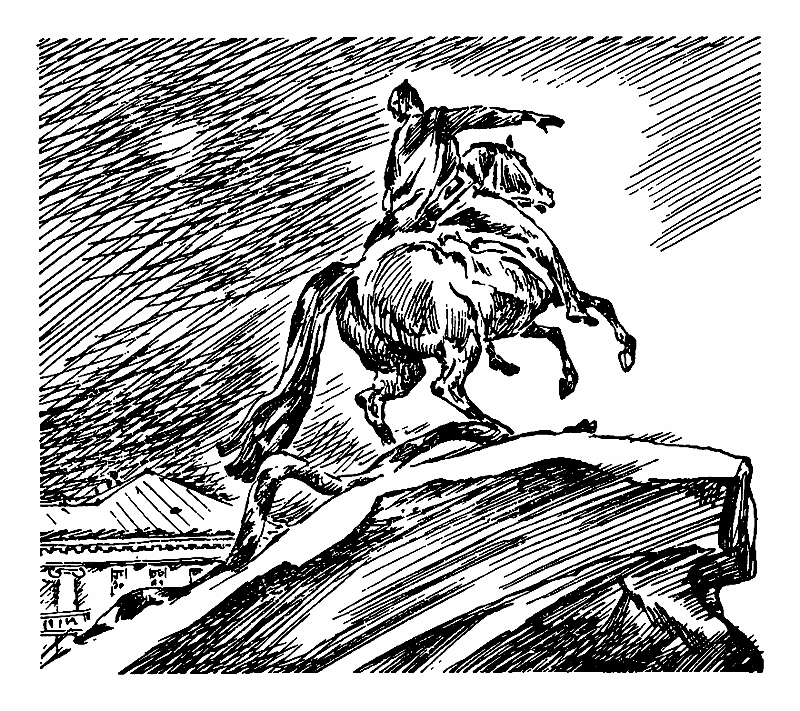

Прямо перед окнами расстилалась широкая водная гладь с узеньким наплавным мостом, качавшимся на волнах, за рекой виднелись пустынная Петровская площадь с конным памятником Петру, воздвигнутым при Екатерине II, узкая полоска невысоких зданий и небо над ними, такое же широкое, как вода.

Шел урок словесности.

Учитель словесности Гавриил Васильевич Гераков, по кадетскому прозвищу Грек, потому что был греком по национальности, сидя за столом и глядя в тетрадку, глухим, скучным голосом вычитывал параграфы, пункты, подпункты, которые должно соблюдать при написании оды.

Его равномерное, бесстрастное чтение сливалось в равномерный гул, в котором слова, не отделяясь друг от друга, теряли смысл и производили лишь впечатление усиления и понижения силы звука, как бывает, если время от времени то зажимать уши пальцами, то отпускать. Но иногда в этом монотонном шуме прорывались живые интонации — это значило, что Гераков в написанный текст вставлял свое собственное замечание.

— Правила нужны для того, чтобы создать что-либо прекрасное, — подняв голову от тетради, сказал Гераков и язвительно хохотнул. — А наделать дряни можно и без правил.

Гавриил Васильевич сам сочинял стихи, которые печатал в журналах, и среди столичных поэтов считался не последним, хотя кое-кто и не признавал за ним таланта.

Рылеев сидел возле окна за последним столом, и ему был виден весь класс.

Поскольку шел еще только первый урок и кадеты после сна и утреннего сбитня находились в спокойном состоянии, то в классе стояла тишина, и каждый занимался своим делом.

Сидевший за первым столом Федя Миллер (маленький Федя, названный так в отличие от другого — большого Феди, Егорова), не поднимая глаз от стола, записывал, что читал Гераков.

Маленький Федя был «тетрадным кадетом», то есть записывавшим лекции учителей в тетради. Таких в классе было всего три человека. По их тетрадям сдавали экзамены все остальные, и поэтому им не мешали писать.

Николай Фролов — рослый, кудрявый, с румянцем во всю щеку крепыш — тоже наклонился над столом и, высунув язык, усердно орудовал карандашом. Со стороны можно было подумать, что он еще более усерден, чем Федя Миллер. Но все знали, что Фролов самый что ни на есть закоренелый «бестетрадник».

«Наверное, карикатуру рисует, — подумал Рылеев. — Интересно, на кого?»

Фролов рисовал Геракова. Получалось смешно и похоже: круглая, толстая фигурка, полузакрытая книгой, круглая лысая голова с торчащими кое-где отдельными черными космами, большой вислый нос, вздернутая вверх толстая рука с растопыренными пальцами. Когда Гераков декламировал свои стихи кадетам, то принимал такую позу.

Семен Боярский, подперев голову поставленными на локти руками, читал лежавшую на коленях под столом книгу. Ему нельзя было тратить время впустую: на роман «Селим и Роксана, или Превратности жизни человеческой», который он читал, среди кадет установилась очередь, и завтра он должен был отдать его, а оставалось прочесть еще больше ста страниц. Кроме того, что история про невероятные и занимательные приключения Селима, сына багдадского калифа Альрашида, была интересна сама по себе, интересу ей прибавляло то, что ее сочинитель Сергей Николаевич Глинка окончил Первый кадетский корпус, был, так сказать, однокашником.

Бледный белокурый поляк Зигмунтович тихо дремал…

Рылеев, скользнув взглядом по рядам столов, повернулся к окну.

За годы пребывания в корпусе, если сложить вместе все время, которое он провел за созерцанием заоконного пейзажа, получилось бы, наверное, немало месяцев.

Он знал Неву и Петровскую площадь в самых разных обликах.

В солнечный весенний день Петровская площадь бывала светлой, ликующей, просторной и легкой, как голубое весеннее небо с сияющими белыми облачками, и Петр, представлялось, вознесся на коне вверх на скалу тоже в каком-то светлом веселье.

Осенним днем, когда небо затягивали сплошные серые облака и сеял мелкий дождь, площадь становилась суровой, величественной и бесконечно огромной. И тогда Рылеев чувствовал себя маленьким, заброшенным, забытым.

Зимой на площади из конца в конец гуляли, кружась, белые снежные вихри. В своем круженье они окутывали памятник, и он, казалось, тоже срывался со своего места и, как они, мчался от Адмиралтейства к Сенату, окутанный белым облаком, из которого вдруг показывалась то черная поднятая рука, то конская голова, то вырвавшаяся из-под ног коня змея. Наблюдать за этим фантастическим бегом было жутко, но и глаз нельзя было отвести.

Сейчас же стоял тихий сентябрьский день. Ровное, спокойное солнце освещало синюю крышу Сената и красную — Адмиралтейства, зеленые кусты вокруг камня-валуна, который служил памятнику пьедесталом, и от всего веяло добрым покоем.

Давно уже у Рылеева не было так спокойно и хорошо на душе, как сегодня. И причиной тому был вчерашний вечерний разговор с Чижовым.

Это была не та буйная и короткая радость, которая бывает сразу после удавшейся и как будто благополучно сошедшей с рук проделки, радость незаконная, опасная, могущая каждую минуту смениться возмездием. Сегодняшняя радость не была чревата возмездием, и потому Рылеев мог спокойно наслаждаться ею.

Потребность родственной, семейной любви может быть заглушена обстоятельствами, как это было у Рылеева, которого отдали в корпус на шестом году и который, в общем-то, почти не помнил жизни в родном доме, но совершенно истребить эту потребность ничто не в силах, и едва лишь появится хоть малейший повод, как она хлынет обильным и радостным потоком.

Этот мальчишка Чижов, только что вырванный из дома и такой беззащитный перед казенной равнодушной и жестокой действительностью корпусной жизни, вдруг почему-то вызвал у Рылеева острую жалость. Взять на себя чужую вину — это водилось в корпусе и не считалось чем-то особенным, а было одним из законов товарищества. Так же, как молчание перед воспитателем, когда он спрашивал о чьем-либо проступке. И Рылеев, взяв на себя вину Чижова, не придал этому какого-либо особого значения. Он выручил мальчишку из рук гувернера, как мимоходом иногда удается помешать подкрадывающейся кошке схватить птицу. Птица улетит — на этом и конец.

Но вечером, глядя на Чижова, Рылеев подумал: «У меня мог бы быть такой младший брат…» И с этой мыслью в нем всколыхнулись такие чувства, присутствие которых он и не подозревал в себе.

Рылеев не тосковал по домашней, семейной теплоте, потому что никогда не знал ее.

Отец его Федор Андреевич, вышедший в царствование Екатерины II в отставку подполковником, помнился Рылееву мало, он почти не жил дома и постоянно пребывал в Киеве, где служил управителем имений княгини Голицыной.

Маменька Настасья Матвеевна боялась мужа, и в его приезды постоянно твердила сыну: «Веди себя послушно, тихо, не то папенька прибьет».

Но как ни старался Кондратий вести себя тихо, все же ему доставалось от отца. Впрочем, как и всем в доме, — от кучера до маменьки.

Федор Андреевич был беден, управительское жалованье тратил на свои нужды и жене с сыном почти ничего не высылал. А после того как в восьмисотом году дальний родственник Настасьи Матвеевны, генерал Петр Федорович Малютин, снисходя к ее бедности, подарил ей сельцо Батово, которое сам получил в виде пожалования за службу при Павле I, Федор Андреевич вообще перестал выдавать семье какие-либо средства.

Настасья Матвеевна назвала Батово Петродаром и поселилась в деревне. Однако Петродар не приносил никакого дохода, единственно, что он давал, это возможность не помереть с голоду.

Тогда Рылееву пошел шестой год, пора было брать ему гувернера, а там и учителей. Но средства не позволяли ни гувернера иметь, ни учителей нанимать. Сама же Настасья Матвеевна едва умела писать и не могла заняться обучением сына.

Петр Федорович Малютин посоветовал отдать мальчика в Петербургский кадетский корпус и взялся похлопотать.

Поплакав, Настасья Матвеевна отвезла сына в Петербург, в корпус. Рылееву было тогда пять лет и четыре месяца.

С тех пор он бывал дома только на праздники, да и то лишь когда случалось, что в Петербурге оказывались малютинские подводчики, возвращавшиеся домой порожняком.

Первые годы Рылеев скучал по дому, потом привык, а потом даже стал предпочитать оставаться на праздники в корпусе с товарищами, чем ехать к матушке, выслушивать ее жалобы и являться на поклон к благодетелю Петру Федоровичу.

Но было бы несправедливо утверждать, что годы детства оставили у Рылеева только горькие воспоминания; иногда матушка бывала в хорошем настроении, шутила, певала смешные песенки ее молодости и рассказывала сыну про прежние годы, про бабушку с дедушкой, про отца, про разные занимательные случаи.

Особенно любил Кондратий слушать маменькин рассказ о том, почему его нарекли таким именем, которое не встречалось ни в отцовской, ни в ее родне.

И всякий раз как маменька начнет рассказывать эту историю, обязательно прослезится.

Рылеев воспринимал ее рассказ как сказку с печальным началом и хорошим концом: сначала у него замирало сердце от жалости, потом сладко сжималось от радости.

— Надобно тебе сказать, друг мой, — начинала обыкновенно Настасья Матвеевна, — родился ты маленьким, слабеньким, голосок подавал тихонько, вроде и не кричал, а поохивал, словно старый старичок, одним словом — не жилец на этом свете. Гляжу я на тебя и плачу и молю господа и богородицу: «Не дайте ему помереть». А надобно тебе сказать, прежде тебя родившиеся братец и сестричка, хоть малы и слабы, а все же покрепче тебя были, да оба в младенчестве умерли. Оттого-то я за тебя еще больше боялась.

Убиваюсь я, слезы точу, а кухарка наша Анисья — царство ей небесное — говорит мне:

— Барыня, есть одно средство верное, чтобы ребеночек выжил.

— Так открой же, — говорю ей, — скорее.

— Средство верное, не раз испытанное, да не господское, а мужичье, не знаю, подойдет ли вам.

— Пусть хоть какое, только бы сыночек жив был.

Тогда Анисья говорит:

— Надо, как понесете в церковь младенца крестить, кого первых встретите, тех и звать в крестные отцы-мать.

А папенька твой уже надумал в крестные отцы просить полкового своего командира, генерала Свечина, и намекал ему об этом.

— Как можно, душенька, — говорит мне папенька, — я же уже почти позвал его превосходительство, и вдруг — такой конфуз. Потом еще неизвестно, кто попадется.

Я заплакала и возразила ему:

— Что толку покумиться с генералом, если сыночек помрет. А жив останется, глядишь, сам генерала выслужит.

И так я плакала, так просила твоего папеньку, что он махнул рукой и говорит:

— Делай как знаешь! — и ушел на полковой двор.

Мы с Анисьей быстренько собрали тебя, завернули потеплее, вышли на улицу и пошли к церкви. Церковь-то от нас недалеко была, на соседней улице.

Вышли мы на улицу, гляжу — пуста улица, ну, ни одного человека. А тут еще дождичек начал накрапывать.

«Ну, — думаю, — кто же по такому времени на улицу выйдет?»

— Иди потише, — говорю Анисье, чтобы время протянуть.

Прошли нашу улицу — никого. Уже к церкви подходим.

«Значит, не угодно господу, чтобы жил мой сыночек», — думаю, и слезы застят мне глаза, и я ничего не вижу.

Вдруг слышу, Анисья окликает кого-то:

— Эй, дядюшка, поди-ка сюда!

Смахнула я слезы, вижу, подходит к нам старик, отставной солдат, спрашивает Анисью:

— Чего тебе, вострушка?

Объяснила ему Анисья, что от него требуется.

— Это мы можем, дело хорошее, — согласился отставной солдат, — когда барыня нами не побрезгует.

Я уж так ему обрадовалась, так обрадовалась, в ножки бы поклонилась.

— А крестная мать ты, что ли, будешь? — спросил солдат Анисью.

— Да нет. Я с самого дома иду, а тут встречного человека надо.

А уж совсем подошли к церкви, и никого, кроме нас, нет. Я опять в слезы.

Крякнул солдат и говорит:

— Не убивайся, барыня, это видимость только, что нет никого: там на паперти, за уголком, от ветру хоронится нищенка одна. Слышь, клюкой стучит, сюда идет.

Вошли мы в церковь.

— Каким именем нарекаете младенца? — спрашивает батюшка.

А я и не подумала прежде об имени. Сама звала тебя просто «сыночек», папенька хотел назвать Николаем в честь генерала Николая Степановича. Но раз уж его в крестные не позвали, не годится Николаем называть. Я растерялась и говорю батюшке:

— Какого нынче святого память?

— Нынче память святого апостола великомученика Кондрата.

— Вот-вот, как раз нынче мои именины, — сказал солдат, — ибо зовусь Кондратием.

— Пусть и сынок мой будет Кондратием, — говорю я батюшке, — потому что супруг мой желал назвать сына в честь отца крестного.

Так и нарекли тебя Кондратием.

Окрестили тебя, записали в книгу, я говорю солдату и нищенке:

— Теперь пойдемте к нам, закусим чем бог послал.

А сама думаю-боюсь, как-то папенька твоих крестных встретит, как бы по его крутому характеру чего нехорошего не получилось.

И солдат тоже в смущении. Спасибо, Анисья выручила.

— В дом, — говорит, — идти им одно неудобство, они за господским-то столом стесняться будут, не попьют, не поедят в охотку. Пожалуйте им, барыня, лучше деньгами, они и выпьют за здоровье крестника.

— Ай, молодец, вострушка! — оживился солдат. — Так-то оно лучше будет.

Денег-то у меня тогда случилось один серебряный рубль, солдат с нищенкой и тому были рады.

Потом-то, Кондрата, сколько страху я натерпелась от папеньки, очень он гневался. Зато ты остался жив мне на утешение.

— А крестные мои что? — спрашивал Кондратий.

— Искала я их после, да не нашла, — вздыхая, отвечала Настасья Матвеевна. — Люди сказывали, что не местные они были, прохожие, а откуда и куда шли, никто не знал. Спаси их Христос, видно, хорошие люди были, ты их, Кондраша, в молитве поминай…

По коридору, звеня колокольчиком, прошел дядька. Урок окончился. Гераков прервал чтение на полуслове. В классе сразу стало шумно.

— Рылеев! — кричал Фролов. — Посмотри, как я Грека изобразил!

— А и правда вылитый, — согласился Рылеев.

3

Жизнь Первого кадетского корпуса была похожа на хорошо отлаженный, добротный часовой механизм: утренняя побудка в начале шестого часа, на завтрак неизменный сбитень, затем классы до обеда, обед, после обеда — вечерние классы, потом ужин, и в десять вечера — сон.

С годами кадеты переходили из малолетнего отделения в средние мушкатерские роты, которых насчитывалось четыре, и в старшую предвыпускную гренадерскую роту, сменялись изучаемые ими предметы, но ничто не изменяло ритма корпусной жизни, чередования положенных занятий, завтрака, обеда, ужина, и в конце концов за более чем десятилетнее пребывание в корпусе у кадета все эти годы сливались в нечто единое целое, состоящее из повторяющихся элементов.

К лету 1812 года Рылеев находился в корпусе одиннадцать лет и состоял уже в первой, гренадерской роте. Впрочем, каких-либо особых изменений в себе он не замечал.

Ученье оставалось ученьем. Рылеев учился неровно, иногда что-то его увлекало, заинтересовывало, он получал высокие баллы, заводил тетради для записи лекций. Но увлечение проходило, и он снова становится «бестетрадным».

С учителями и начальством он находился в состоянии традиционной войны и не упускал возможности надерзить и затем геройски, без единого стона, перенести порку.

В корпусе он считался верным товарищем и хорошим кадетом, так как инспектор классов, молодцеватый и бравый полковник, участник итальянской кампании Суворова, Михаил Степанович Перский, эконом бригадир Бобров и многие воспитатели сами в свое время были кадетами и уважали кадетские традиции и мораль.

И вдруг 28 июня 1812 года механизм Кадетского корпуса сбился.

Кадеты заметили это еще при побудке. Воспитатели-офицеры, обычно заходившие в спальни и стоявшие у дверей, пока все не поднимутся, в это утро, только объявив: «По-одъем!» — тотчас ушли. Было в их голосах что-то тревожное. Беспокойство передалось кадетам, вставали без напоминания.

За сбитнем дежурный ротный офицер сообщил приказ директора корпуса: после завтрака трем старшим ротам собраться в фехтовальном зале.

К выстроившимся поротно кадетам вышли Клингер и Перский.

Батальонный командир, полковник Кондратьев, скомандовав кадетам «Смирно», пошел к Клингеру с рапортом.

Но тот, отступив, показал на Перского, и удивленный батальонный отрапортовал инспектору классов.

— Вольно! — скомандовал Перский.

— Вольно! Вольно! — эхом повторили ротные.

Перский, как всегда, был в ловко сидевшем на нем мундире, но сегодня кадеты заметили, что инспектор надел кресты и ордена.

— Господа! — сказал Перский. — В ночь на двадцать четвертое июня войска Наполеона, нарушив договор о мире и дружбе, перешли границу России. Началась война. Его величество государь Александр Павлович находится при армии. Мужество и крепость наших войск известны. С надеждою на бога и наших воинов будем ожидать сведений с театра войны. Господа, вы — будущие офицеры. Возможно, некоторым из вас, наиболее успешно проходящим курс обучения, будет досрочный выпуск. Идите в классы и удвойте, утройте усилия в занятиях. Надеюсь, что воспитанники нашего корпуса будут в армии на лучшем счету.

Ротные скомандовали расходиться по классам.

Первым уроком в старшем возрасте была словесность.

Гераков опоздал. Запыхавшись, вбежал он в класс.

— Господа, прошу извинить опоздание, я был в главном штабе.

Все сорвались со своих мест, окружили Гавриила Васильевича.

— Что? Каковы известия? Где Наполеон? Где наша армия? — посыпались со всех сторон вопросы.

— Господа, господа! Не все сразу! — пытался утихомирить Гераков кадет. — Известно пока лишь то, что Бонапарт, поправ договоры и обещания, преступил границы России, но далеко ли он продвинулся, об этом точных сообщений нет. Однако мне посчастливилось прослушать приказ государя армиям с объявлением о нашествии французского войска на пределы России. Очень сильно составлено! Очень сильно! Особенно конец: «Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу, я с вами. На зачинающего бог!»

Реляции, публикуемые в газетах, сообщали об успеш ном наступлении Наполеона и отступлении русских войск без боев. Тактика главнокомандующего Барклая де Толли вызывала в обществе удивление и возмущение. Все ожидали крупного сражения, но его не было.

В корпусе все разговоры были только о войне.

Некоторые — их, правда, было меньшинство — пытались понять и оправдать тактику Барклая.

— Все наступательные войны против величайшего из всех известных в истории полководцев до сих пор оканчивались неудачей, — говорили они. — Силы Наполеона сейчас гораздо значительнее наших. Перед нами пример Германии и Пруссии.

— Конечно, Наполеон — великий полководец, — соглашались их противники, — но, говоря о Германии и Пруссии, не следует забывать про Испанию, где его успехи не так уж велики. Значит, можно противостоять и этому великому полководцу.

Между тем русская армия отходила, не давая генерального сражения. 6 августа после тяжелого боя был оставлен Смоленск, офицеры и солдаты роптали, обвиняя главнокомандующего Барклая де Толли в измене. 8 августа последовало высочайшее назначение главнокомандующим суворовского ученика князя Кутузова.

Две недели спустя после приезда Кутузова в армию произошло, наконец, генеральное сражение под Бородином. Реляция Кутузова говорила о победе. Но русская армия продолжала отходить.

Без боя оставили Москву.

Второго сентября Наполеон вступил в древнюю столицу России.

В те печальные дни, когда Наполеон находился в Москве, состоялся первый досрочный выпуск кадет.

В зале Первого кадетского корпуса построили в шеренгу старших, по последнему году обучения, воспитанников всех трех петербургских дворянских военных учебных заведений — Первого и Второго кадетских корпусов и Дворянского колка.

Внесли развернутые корпусные знамена, на пунцово-палевых полотнищах которых был изображен корпусный герб: в обрамлении венка из ветвей лавра и пальмы наложенные друг на друга крестообразно шпага и Меркуриев жезл — символ познания. Под барабанную дробь в зал вошел шеф гвардии великий князь Константин Павлович.

Рыжеватый, сутуловатый, курносый, как и его отец, он прошел вдоль шеренги с мелком в руке, делая на груди каждого отметку: крестик, кружок, квадратик.

Потом он сказал:

— Государю императору угодно было назначить лучших по своему поведению и знанию службы кадет в гвардию на места офицеров, павших за отечество. Я избрал вас и надеюсь, что вы оправдаете мой выбор. Поздравляю вас прапорщиками. Завтра я вас представлю государю. Всем явиться во дворец в шесть часов утра. Прощайте, дети.

Едва великий князь ушел, в зал ворвались кадеты, окружили выпускников, расспрашивали, что им сказали, рассматривали меловые знаки на мундирах.

Батальонный, полковник Кондратьев, расправил плечи, набрал воздуху, намереваясь скомандовать и прекратить беспорядок, но Перский подошел к нему и тихо сказал:

— Оставьте их. У наших выпускников сегодня последний праздник в стенах корпуса. — И, вздохнув, добавил: — А у кого-то, может, и вообще последний…

Перский замешался в толпе.

— Михаил Степанович, что означают иероглифы, которые начертил его высочество? — спросил один из кадетов.

Все оборотились к Перскому. Он этого не знал; только на следующий день выяснилось, что шеф гвардии таким образом пометил, в какой род войск назначает того или другого кадета: кресты — в пехоту, кружки — в кавалерию, квадраты — в артиллеристы. Но недаром Перский служил под началом Суворова, не терпевшего немогузнаек. Он лукаво подмигнул, взял за плечи стоявшего перед ним кадета Александра Булатова — невысокого, но ладного, голубоглазого, с румянцем во всю щеку крепыша, посмотрел на меловый крест на его груди, взглянул в глаза, усмехнулся:

— Неужели непонятно? Да вы поглядите на этого молодца. Да после первого же дела его грудь украсится Георгиевским крестом. На это и указывает знак, начертанный его высочеством.

Булатов разрумянился еще более, его взгляд светился смущением и радостью.

— А мой кружок — орден! — воскликнул сосед Булатова.

— А квадрат — Владимир с мечами!

Поднялся веселый шум.

Перский, не опуская рук с плеч Булатова, спросил его:

— Скажи, кто сейчас после государя важнейший человек в государстве?

Булатов ответил не задумываясь:

— Граф Алексей Андреевич Аракчеев!

— Нет, — улыбнувшись, возразил Перский. — Новый прапорщик важнее всех. Знай это. — И он отпустил его плечи.

Ах, как завидовали остающиеся кадеты выпускникам! Большинство новых прапорщиков были старше Рылеева на три-четыре года, но были и такие, что всего на год-полтора, почти ровесники… К Рылееву, занятому подсчетом лет товарищей, подошел Булатов.

— Что приуныл, Рылеев? — с сочувствием спросил он. — Не горюй, я слышал, что будут еще внеочередные выпуски, и ты вполне можешь попасть в один из них…

4

Никогда кадеты старшего возраста не учились с таким

рвением, как теперь, когда каждый полученный хороший балл прибавлял шансы на досрочный выпуск.

Все новости из действующей армии становились известны в корпусе тотчас же по получении их в Петербурге.

Газеты с ежедневными реляциями читались по многу раз; упоминаемые в них селения отыскивались на карте; действия как русских военачальников, так и французских подвергались самой придирчивой и пристрастной оценке со стороны тактической и стратегической.

Еще больше, чем из газет, кадеты узнавали от ежедневных посетителей.

Посещение воспитанников родственниками разрешалось в корпусе в строго определенные дни и часы. В иное время свидания воспрещались. Но с началом войны соблюдать это правило, даже с педантизмом Клингера, стало невозможно. Родственники кадет приезжали в столицу и уезжали из нее, не сообразуясь с корпусным распорядком. И разве можно было отказать в свидании уезжающему в армию или привезшему поклон из армии, хотя бы даже день был неприемный?!

Как и вся Россия, кадеты тяжело пережили известие о сдаче Москвы, и только вера в Кутузова, имевшего, как все думали, свой план войны, удерживала от полного отчаяния. И действительно, план Кутузова вскоре принес первые победы, а к концу года, четырнадцатого декабря, жалкие остатки разгромленной наполеоновской армии в панике переправлялись уже через Неман обратно. Враг был изгнан за пределы России. Русская армия вступила в Европу, освобождая захваченные Наполеоном европейские страны.

Но несмотря на победные литавры, гремящие в газетах и журналах, всем было ясно, что война еще далеко не окончена, что Наполеон еще силен, что он не преминет произвести новую мобилизацию. К тому же вести бои в привычных и хорошо известных условиях Европы ему будет несравнимо легче, чем в России.

Война продолжалась. Толки о досрочном выпуске в армию возникали в корпусе по нескольку раз на дню.

Рескрипт о новом наборе рекрутов, оброненное мимоходом замечание какого-нибудь посетителя в генеральском мундире — все питало эти толки.

Гренадерская рота считала и пересчитывала: возраст — до месяца, до дня, баллы в науках, число замечаний, стараясь из всех этих цифр вывести дату, когда кого могут представить к выпуску.

В декабре 1812 года из корпуса вышли в армию сто шестьдесят человек. Следующий выпуск предполагался в мае будущего года.

По всему получалось, что Рылеев должен попасть в майский выпуск.

Изменившаяся военная обстановка отменила досрочные выпуски, но не изменила общей атмосферы патриотического подъема в корпусе. Слова «отечество», «гражданин», «свобода» волновали умы, заставляли биться сердца. Все, что как-то было связано с войной, с русской армией, вызывало неизменный и самый горячий интерес.

Гераков с начала войны ввел обычай на своих уроках сообщать наиболее замечательные новые произведения литературы — отклики на современные события.

От Геракова кадеты услышали стихи Федора Глипки, которые он написал под Смоленском в перерывах между боями:

Вспомним, братцы, россов славу

И пойдем врагов разить.

Защитим свою державу.

Лучше смерть, чем в рабстве жить!

Эти стихи пели в армии на мотив старой солдатской песни.

Читал Гераков стихи Милонова, Астафьева, Ламанского, Невзорова, Батюшкова, Долгорукова, Аврамова и многих других; среди авторов читавшихся стихов были поэты, уже известные своими сочинениями и вовсе не известные, взявшиеся за перо впервые только для того, чтобы в тяжелую для отечества годину выразить свое чувство любви к родине.

Большинство стихотворений вызывали в памяти высокопарящие оды Петрова и Державина двадцати-тридцатилетней давности.

«Нельзя теперь о России ни писать, ни даже говорить слогом обыкновенным!» — вещал Гераков. Сам он писал возвышенным слогом, как в стихах, так и в прозе.

Гавриил Васильевич был знаком со всем литературным Петербургом, и поэтому чтение каждого произведения он сопровождал рассказом о том, что узнал об авторе и об этом произведении от знакомых.

Очень картинно рассказывал Гераков о басне Крылова «Волк на псарне», которой славный баснописец отозвался на посылку Наполеоном в Тарутино, к Кутузову, бывшего французского посла в России графа Лористона с предложением мира.

Наполеон, поняв, что вступление в Москву было роковой ошибкой и что его армия скоро будет совершенно неспособна на боевые действия, решил обмануть Кутузова. Перед общественным мнением он старательно разыгрывал роль великодушного победителя — ведь он находился в завоеванной столице противника! План Наполеона был прост: он заключает мир, его армия получает передышку, в это время подтягиваются из Франции резервы, и тогда он снова может продолжать войну. «Мне нужен мир во что бы то ни стало!» — сказал Наполеон Лористопу.

Но Кутузову была ясна хитрость Наполеона, он понимал, что не великодушием, а слабостью продиктовано его предложение о мире, знал он и то, что мирный договор будет нарушен Наполеоном, как только он соберет силы и будет способен продолжать войну: так уже бывало не раз.

И Кутузов отказался вести какие-либо переговоры о мире.

— При отправлении меня в армию, — ответил он Лористону, — слово «мир» ни разу не упоминалось. Меня проклянет потомство, если меня признают первым виновником какого бы то ни было примирения: таков действительный дух моего народа.

Крылов, написав басню, отправил ее Кутузову. Кутузов получил ее уже после победного сражения под Красным.

Перед строем войск, поблагодарив солдат и офицеров за храбрость, Кутузов сказал:

— Вот послушайте, господа, какую побасенку прислал наш баснописец Крылов.

Он начал читать басню вслух.

Дойдя до слов Ловчего: «Ты сер, а я, приятель, сед», Кутузов снял фуражку, обнажив белую, седую голову. И дочитал до конца, не надевая фуражки:

«Ты сер, а я, приятель, сед,

И волчью вашу я давно натуру знаю;

А потому обычай мой:

С волками иначе не делать мировой,

Как снявши шкуру с них долой».

И тут же выпустил на Волка гончих стаю.

Однажды, в январе тринадцатого года, Гераков явился в класс торжественный и сияющий. К груди он прижимал небольшую книжечку.

— Господа, то, о чем говорит весь Петербург, наконец-то стало доступно всем, — торжественно сказал он, потрясая книжкой над головою. — Это — замечательнейшее произведение нынешней нашей словесности и по праву встанет рядом с самыми лучшими произведениями минувших времен. Это — поэма Василия Андреевича Жуковского «Певец во стане русских воинов». Я прочту ее вам, но прежде должен сказать несколько слов. Поэт писал ее у костра Тарутинского лагеря и читал написанные строфы товарищам, героям этой замечательной поэмы, тут же у костра. Вся армия твердила эти стихи, и мы узнали их от приезжавших из армии, а ныне поэма Жуковского издана книгою.

Гераков начал читать.

Кадеты слушали, жадно воспринимая строку за строкой. Музыка стихов завораживала, каждая строфа вызывала в сердцах ответное волнение. Поэт писал о том, о чем они думали сами, чувствовал то, что чувствовали они, и говорил теми словами, которыми сказали бы и они, если бы сумели:

На поле бранном тишина;

Огни между шатрами;

Друзья, здесь светит нам луна,

Здесь кров небес над нами.

Наполним кубок круговой!

Дружнее! руку в руку!

Запьем вином кровавый бой

И с падшими разлуку.

Далее певец вспоминал о подвигах славных предков россиян — Святослава, Дмитрия Донского, Петра Первого, Суворова, затем переходил к героям нынешней войны — Кутузову, Ермолову, Багратиону, Раевскому, Денису Давыдову, Милорадовичу, атаману Платову…

Никогда еще стихи не оказывали такого воздействия на кадет. Они вдруг перенесли юношей на военный бивак, с палатками, кострами, тревожной тьмой, ржаньем коней, бряцаньем оружия. И каждый из них почувствовал себя воином, сидящим возле костра, и как будто это им пел певец военную песню, как в древние времена певал славянским богатырям вещий Боян…

Само построение поэмы призывало слушателей присоединить свои голоса к голосу певца. Сначала шло несколько строф от имени певца, затем вступали воины, повторяя последние строки.

Первые повторения Гераков читал один, но две-три строфы спустя, когда стало ясно строение поэмы, он в нужном месте взмахивал рукой, и кадеты в восторге вступали в чтение:

Отведай, хищник, что сильней.

Дух алчности иль мщенье?

Пришлец, мы в родине своей;

За правых провиденье!

5

Петр Степанович Железников — преподаватель русского языка в младшем и среднем возрастах, кроме своей прямой учительской должности, исполнял еще и должность библиотекаря.

Кадет, желавший получить книгу из корпусной библиотеки, должен был заявить об этом Железникову. Если книга в библиотеке имелась, то Петр Степанович шел с кадетом в библиотеку, отпирал нужный шкаф, доставал книгу и, записав в свою тетрадку фамилию кадета и название книги, выдавал ее читателю. Самим же кадетам открывать шкафы и рыться в книгах не позволялось, они вынуждены были ограничиваться лишь рассматриванием книжных корешков сквозь стеклянные дверцы.

Железников занял библиотекарскую должность около пятнадцати лет назад, как раз незадолго перед памятным посещением корпуса императором Павлом, после которого государь, возмущенный тем, что в корпусе основное внимание уделялось изучению наук и языков, а не фрунту, приказал: «Аббатов (так он называл преподавателей, среди которых было много иностранцев) прогнать, корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых».

С тех пор направление преподавания в корпусе резко изменилось, военные науки и строевая муштра заняли в нем главное место.

После этих преобразований читателей в корпусной библиотеке год от году становилось меньше, кадеты вполне удовлетворялись учебниками. Да и новыми книгами библиотека почти не пополнялась, и любители чтения, которые, несмотря ни на что, все-таки водились в корпусе, доставали новинки где угодно, только не в корпусной библиотеке.

Поэтому Железников отпирал шкафы все реже и реже, и чем дальше, тем больше портился у него характер и тем усерднее прикладывался он к штофу с водкой. А ведь он знавал лучшие времена. В восьмидесятые — девяностые годы, когда он сам учился в корпусе, литература в нем весьма почиталась, преподаватели и кадеты гордились тем, что знаменитые писатели Сумароков и Херасков — питомцы корпуса. Но это было давно… От тех времен остались на стенах библиотеки портреты Сумарокова и Хераскова да воспоминания, до которых никому не было дела.

Однажды в предвечерний свободный час, перед звонком ко сну, когда кадеты разбредались по спальням и в коридорах корпуса становилось пусто, Железников шел по коридору и вдруг услышал, как кто-то читал стихи, подвывая и скандируя размер. Он остановился, прислушался. На него повеяло воспоминаниями юности. Железников вздохнул и тихонько пошел на голос.

Кадет не замечал его. Он стоял возле окна, глядел в темноту улицы, кое-где светящуюся слабыми желтоватыми и красными пятнышками фонарей и окон, и бормотал стихотворные строки. Отдельные связные фразы прерывались поставленными для размера «та-та-та, та-та, та-та-та».

«Сочиняет или забыл текст?» — подумал Железников и вдруг по следующей прорезавшейся строке: «Отчизне кубок сей, друзья!» — узнал «Певца во стане русских воинов». И когда кадет снова запнулся, подсказал:

— Что вашу прелесть заменит?

О родина святая,

Какое сердце не дрожит,

Тебя благословляя?

Кадет повернулся к Железникову.

— Хорошие стихи, Рылеев. Их стоит выучить на память. Мы в свое время знали оды Державина и Кострова, которые так же поднимали дух воинов, как ныне Василий Андреевич Жуковский. И воины чтили поэтов. Сам Александр Васильевич Суворов уважал и жаловал поэзию. Поэзией воспламенялся он перед боем. Я слышал своими ушами, как рассказывал он, что читал в боевом шатре «Песни Оссиана» в переводе Ермила Ивановича Кострова. «Оссиан — мой спутник, меня воспламеняет, — сказал наш величайший полководец. — Я вижу и слышу Фингала, в тумане на высокой скале сидящего и говорящего: «Оскар, одолевай силу в оружии! Щади слабую руку». Честь и слава певцам! Они мужают нас и делают творцами общих благ». Вот что говорил Александр Васильевич Суворов.

— Петр Степанович, в нашей библиотеке есть «Песни Оссиана»? — спросил Рылеев.

— Есть, ежели не пропали…

— Дайте мне.

— Когда? Сейчас?

— Сейчас.

Железников посмотрел на Рылеева и сказал:

— Пошли в библиотеку.

Кровать Рылеева стояла возле ночника, горевшего всю ночь. И всю ночь он читал «Песни Оссиана» — книгу, которая вдохновляла самого Суворова.

Суровая поэзия древних кельтов производила большое впечатление, и даже тяжеловатый устарелый язык перевода, вызывавший у ревнителей нового слога насмешки, здесь был так естествен, что Рылеев невольно вспомнил слова Геракова о том, что есть предметы, о которых нельзя говорить обыкновенным слогом.

Проснувшийся до звонка Фролов удивленно спросил:

— Ты, Рылеев, всю ночь читал?

— Да.

— А что за книга?

— «Песни Оссиана».

— Ведь это же какая-то старая скучища!

— Я тоже так думал, пока сам не прочел. Вчера у меня интересный разговор был с Петром Степановичем, про Суворова. Он ведь знавал его…

И Рылеев пересказал другу, что услышал от Железникова.

— Знаешь, дай я тоже почитаю этого Оссиана, — попросил Фролов.

— Бери. А я сегодня попрошу у Петра Степановича стихи Кострова.

— Я с тобой пойду, вдруг Железников еще что станет рассказывать про Суворова.

Железников не удивился, когда к нему на следующий день подошли Рылеев и Фролов. Он знал, что пробудившаяся к литературе душа уже более не уснет, и ждал Рылеева.

Петр Степанович теперь пытался вспомнить, каким был Рылеев на его уроках. Кажется, особого внимания не проявлял, но и злостным неучем не был, кое-что слушал с интересом… Да, конечно, любознательность в нем была. Однако всему свое время, и пробуждению души — тоже.

Высокие шкафы библиотеки уходили под потолок. Золоченые корешки многотомных французских и немецких изданий плотным нерушимым строем заполняли полки. Этих книг не трогали много лет: Руссо, Вольтер, Лессинг, Дидро, д’Аламбер и другие вольнодумные авторы прошлого века, хорошо представленные в библиотеке, не входили сейчас в число рекомендованного чтения кадет, да и языками кадеты после изгнания «аббатов» уже не владели в той степени, чтобы читать что-нибудь, кроме учебника.

Рылеев спросил стихи Кострова.

— Должны, должны быть сочинения Ермила Ивановича, — сказал Железников, открыв шкаф с русскими книгами и перебирая их. — Собрания сочинений, что во втором году печатано, не покупали, а отдельные издания од и эпистол имеются.

Железников отобрал с десяток тоненьких книжечек и отдал их Рылееву.

— За что Суворов почитал Кострова? — спросил Фролов.

— За то, что он был служителем поэзии, а поэзия заключает в себе важнейшие поучения человеку. Костров преподнес фельдмаршалу оду. Вот эту, — добавил Железников, вытягивая из пачки книжек в руках Рылеева одну. — И Александр Васильевич ответил на нее также стихами. Он писал много стихов, но не печатал их, ибо считал свой талант слишком малым. Вот как он ответил Кострову:

Я в жизни пользуюсь, чем ты меня даришь,

И обожаю все, что ты в меня вперишь:

К услуге общества, что мне недоставало,

То наставление твое в меня влияло.

Суворов уважал даже само звание поэта. Рассказывают, что однажды какой-то молодой офицер на обеде у Суворова сел за стол не по чину. А надобно сказать, Суворов строго соблюдал чинопочитание и не любил выскочек. Заметив, что офицер занял не подобающее ему место, Александр Васильевич напустился на него: «Ты, говорит, зазнайка, не почитаешь старших!» — и пошел, и пошел… Бедный офицер ни жив ни мертв, в свое оправдание слова не может вымолвить. Один полковник пожалел офицера и говорит Суворову: «Ваше сиятельство, сей поручик — пиита, и сел нарочно поближе к вам, чтобы, приглядевшись, изобразить затем в стихах». Суворов сразу переменился. «Коли так, говорит, извини, братец, и иди сюда поближе, оттуда ты не много увидишь и услышишь. Поэту любой чин мал».

В одном из шкафов стояли книги в разных переплетах, на корешках которых были вытиснены русские буквы. Рылеев, как ни приглядывался, не мог прочесть, что на них написано.

Пыль, покрывавшая эти книги, свидетельствовала, что их давно не доставали с полок.

— А что за книги вон там стоят? — спросил он Железникова, который, окончив говорить, молчал с задумчивой полуулыбкой.

— Какие?

— Вон те.

Железников посмотрел на указанные Рылеевым полки и вздохнул.

— Это не книги, — коротко ответил он и отвернулся. Но потом встал со стула, подошел к шкафу, долго отпирал его и, наконец отперев, вынул из разных мест три тома. — Это работы кадетов. В наши времена был такой обычай, лучшие переводы, сочинения, хороший выбор мыслей, изречений и отрывков из классических произведений, сделанные кадетами и одобренные преподавателями, удостоивались переплета.

Петр Степанович раскрыл один из томов и дал Рылееву, другой дал Фролову. Рылеев стал перелистывать страницы, исписанные старинным, но четким почерком. Сначала шли выписки из Жан-Жака Руссо о выгоде добродетельной жизни, затем собственное сочинение кадета «Письмо отцу раненого сына с поля сражения».

«Я ранен, но кровь моя лилась за отечество, и рана увенчала меня лаврами!» — читал Рылеев. В конце сочинения стояла подпись: «Сергей Глинка».

— Сергей Глинка! — воскликнул Рылеев удивленно и радостно.

— Да, Сергей Николаевич Глинка, — сказал Железников. — Он читал это сочинение на экзамене, и Михаил Илларионович Кутузов, прослушав его, сказал автору похвальные и пророческие слова: «Нет, брат! Ты не будешь служить, ты будешь писателем».

Между тем Фролов тоже застрял на одной странице и подмигивал Рылееву. Тот заглянул в книгу: под переводом отрывка из романа Фенелона «Телемак» стояло: «Перевел Петр Железников».

Железников заметил переглядывание кадетов.

— Да, я переводил, — сказал он, отобрал тома с работами кадетов, водворил их на место и запер шкаф на ключ.

Шли дни, заполненные обычными занятиями. Внешне как будто все оставалось прежним. Но Рылеев чувствовал, что после тех памятных разговоров с Железниковым в коридоре и в библиотеке и после того, как он заглянул в переплетенные кадетские сочинения прежних времен, он переменился. Он садился за уроки и не мог сосредоточиться на задании. Совсем другие слова и фразы шли ему на ум, совершенно не относящиеся к уроку. Слова сочетались одно с другим в какой-то гармонии, фразы выстраивались, словно сложный музыкальный мотив, в котором пели трубы, гремели литавры.

Рылеев взял чистый лист бумаги и начал записывать звучавшее в нем слово за словом, фразу за фразой.

«Низойдите, тени Героев! низлетите к нам на крылиях из Виталища доблести! низлетите разделить радость нашу!.. Мы прогнали сильного с полей отечественных; истребили неисчетные полчища его… Низлетите, тени Героев, тени Владимира, Святослава, Пожарского!.. Оставьте на время райские обители! Зрите и дивитесь славе нашей!..

Подобно робким еленям, преследуемым от звероловов, утекали враги наши из Москвы златоглавой… Было время, в которое враги сии славились своею храбростию; но время сие пролетело и исчезло, подобно как пролетает звезда по синему небу и исчезает со мраком ночи.

Возвысьте гласы свои, Барды! Воспойте неимоверную храбрость воев Русских! Девы красные, стройте сладкозвучные арфы свои; да живут герои в песнях ваших!..»

Получалось похоже на Оссиана. Рылеев убрал листок в стол.

Этот листок не давал ему покоя. Он перечитывал написанное, переменял слова и их порядок и вдруг заметил, что его сочинение обретает стихотворную меру. Стихотворные строчки выступали, как предметы в густом, но уже редеющем тумане: «Владимир, Минин и Пожарский…»; «Так русские всегда любили, и так Отечество хранили…».

Это были стихи.

6

Русская армия шла по Германии. Взяты Дрезден, Лейпциг, Берлин. Немцы встречали русских солдат как освободителей.

Кутузов за Бородино получил чин фельдмаршала, за изгнание Наполеона из России — титул князя Смоленского. Никогда еще в России военачальник не пользовался такой широкой, поистине всенародной известностью и любовью, как Кутузов.

С именем Кутузова связывали все победы. Военные действия развивались по плану, составленному им, но сам Кутузов был тяжело, неизлечимо болен. 28 апреля он умер, за границей России, в Бунцлау.

Как завещание остался его приказ по армии, данный сразу после перехода границы России:

«Храбрые и победоносные войска!

Наконец вы на границах империи. Каждый из вас есть Спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем.

Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, поднятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят нам бессмертную славу. Не было еще примера столь блистательных побед; два месяца сряду руки ваши каждодневно карали злодеев. Путь их усеян трупами. Токмо в бегстве своем сам вождь их не искал иного, кроме личного спасения. Смерть носилась в рядах неприятельских; тысячи падали разом и погибали.

Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его.

Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались святынею, и вы видели, как десница вышнего праведно отмстила их несчастие.

Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружились против России.

Заслужим благодарность иноземных народов и заставим Европу с удивлением восклицать: непобедимо воинство русское в боях и подражаемо в великодушии и добродетелях мирных! Вот благородная цель, достойная воинов, будем же стремиться к ней, храбрые русские солдаты!»

Этот приказ, отпечатанный отдельным приложением к газетам, Рылеев вложил в любимую книгу «Жизнь Суворова», приобретенную три года назад на деньги, подаренные отцом в последнее его посещение сына, и хранил как одну из самых заветных драгоценностей, время от времени перечитывая.

Таким и должен быть настоящий воин: храбрым в бою, беспощадным к вооруженному врагу и великодушным к поверженному.

Таким был для Рылеева Кутузов, и в будущей своей военной службе он хотел походить на Кутузова.

Неделю спустя после того как Рылеев обнаружил в своем сочинении стихотворные строки, он на трех тетрадных страницах переписал набело получившееся стихотворение.

Эти странички он не оставил в столе вместе с учебными тетрадями, а сложил вчетверо и убрал в карман.

После занятий Рылеев вызвал Фролова в коридор и, заведя его в дальний конец, к спальням малолетнего отделения, где в это время было уже пустынно и тихо, молча дал ему листки со стихами.

— Что это? — спросил Фролов.

— Я стихи сочинил.

— Ты? — недоверчиво спросил Фролов и стал читать, а прочитав, изо всей силы хлопнул Рылеева по плечу:

— Здорово! Покажи Греку, и он то же скажет, если от зависти не лопнет!

— Да неудобно как-то…

— Ладно, тебе неудобно, а мне удобно.

На первом же уроке, едва только Гераков уселся за столом и утвердил перед собой книгу, Фролов встал и громко сказал:

— Гавриил Васильевич, Рылеев сочинил оду «Любовь к отчизне» и хочет слышать о ней ваше мнение.

Гераков заинтересовался:

— Оду сочинил? Давай ее сюда, Рылеев.

— Гавриил Васильевич, что вам глаза утруждать, разрешите прочесть ее вслух.

— А почему ты, Фролов, говоришь за Рылеева?

— Он смущается.

— Ну, ладно, читай, — махнул рукой Гераков.

Фролов развернул листки и начал читать.

— Значит, ода «Любовь к отчизне»:

Где алтарей не соружают

Святой к отечеству любви?

<И долгом> где не почитают

Питать святой сей жар в крови?

. . . . . . . . . . .

Но римских, греческих героев

В любви к отечеству прямой

Средь мира русские, средь боев

Затмили давнюю порой…

Пока Фролов читал, все с интересом смотрели на Рылеева, который, побледнев, неподвижно глядел куда-то в пространство поверх голов.

Фролов замолчал.

Все повернулись в ожидании к Геракову.

Гавриил Васильевич сидел за учительским столиком, облокотись и прикрыв ладонью глаза. Он не изменил позы и после того, как окончилось чтение оды. Конечно, он чувствовал на себе взгляды класса и знал, что от него ждут решающего слова. Гераков широким картинным жестом отвел ладонь от глаз, поднял голову, встал, вышел из-за стола, поднял руку, как поднимал, когда читал стихи, и хриплым голосом — он волновался — сказал:

— Рылеев, поди сюда!

Рылеев подошел.

Гераков продолжал:

— Рылеев, я приветствую тебя как поэт поэта!

Он обнял Рылеева и трижды поцеловал. На его глазах блестели слезы.

То, что среди них объявился поэт, признанный Гераковым, книги которого все знали, наполнило кадет гордостью и обернулось бурной вспышкой желания сочинять.

На уроках и в свободные часы по разным углам сидели над тетрадями сочинители. Даже те, кто до этого терпеть не мог писать классные сочинения, теперь первым делом брались за них.

Учебные сочинения вроде «Письма маменьке от сына, живущего в деревне» или «Письма дядюшке, страждущему в болезни в день его ангела» под перьями кадет превращались в замысловатые рассказы, а обычные описания «Зима», «Лето», «Озеро» — в лирические повествования.

Геракову сразу прибавилось работы. Сначала он благосклонно одобрял всё, затем чаще и чаще стал поругивать:

— Смыслу не вижу! Жестко! Тебе чувства благодарности выразить надо, а ты пишешь про какую-то корову.

— Так я, пишучи письмо, представляю, что в окошко смотрю и вижу пасущуюся на лугу корову и пастушка, играющего на свирели.

— Так ты же с рождеством поздравляешь! По снегу, что ли, твой дурак пастух корову пасет?

Однако подобные неувязки не смущали неопытных сочинителей, и они в желании писать красиво, описывали «сияние солнца в полночной тьме», «дикого африканца, сидящего под елью», и прочие несообразности.

Всеобщее сочинительство продолжалось с месяц, затем утихло. Пишущих осталось всего человек десять, но интерес к их сочинениям со стороны товарищей не пропал.

Первым среди сочинителей был признан безусловно Рылеев. Ему несли на суд свои произведения остальные.

Не бросили писать Фролов и Боярский. Они сочиняли преимущественно стихи. Зато обстоятельный Боборыкин только прозу.

По примеру кадет девяностых годов решили составить тетрадь из лучших теперешних сочинений.

Открывалась она одой Рылеева «На погибель врагов» и его же «Посланием к Ф.» (по примеру журналов адресат послания был обозначен одной буквой). Фролов дал рассказ «Пришествие зимы», Боборыкин статью «Каким образом Россияне поступали во всех веках при нашествии врагов». Было еще несколько стихотворений, все хуже рылеевских, но их включили только ради того, чтобы не отпугнуть авторов от этого литературного предприятия, потому что Рылеев с Фроловым не намеревались ограничиться одной тетрадкой и предполагалось в будущем выдавать их регулярно наподобие журнала.

7

Корпусному увлечению литературой не остались чужды и многие родственники кадет. Теперь, приходя в корпус на свидание, они приносили не только гостинцы, но также последние номера журналов, и среди сообщаемых новостей не последнее место заняли новости литературные.

Однажды Фролову брат-чиновник принес сатиру на современных поэтов, ходившую по Петербургу в списках. Называлась она «Видение на берегах Леты» и приписывалась Ивану Андреевичу Крылову, но, как оказалось потом, необоснованно: эту сатиру сочинил молодой поэт Батюшков. Сатира высмеивала поэтов-староверов, считавших, что и ныне надо писать так, как писали полсотни лет назад, что современному уху казалось дико и нелепо.

«Видение на берегах Леты» настроило корпусных поэтов на сатирический лад. Рылеев написал свою сатиру на современных поэтов — «Путешествие на Парнас». В ней досталось тем же староверам, в том числе и Геракову.

Но, испробовав сатирический жанр, Рылеев не мог остановиться на одном «Путешествии». Ту же тему он продолжил в «Послании к Фролову». Фролов ответил ему тоже стихотворным посланием и сочинил басню «Мужик». Тогда Рылеев написал басню «Гусь и Змия». В соревнование вступил Боярский, он разразился тремя эпиграммами. Боборыкин пыхтел-пыхтел над подписью к портрету, но, не сладивши с рифмами, сочинил притчу в прозе. И затем басни, эпиграммы, послания, сатиры посыпались как из рога изобилия. Все окружающее вдруг повернулось к кадетам (или, вернее сказать, было повернуто ими) своей смешной стороной. Какой-то бес насмешливости и язвительности вселился в них: товарищи, преподаватели, случаи корпусной жизни стали поводом для неуемного заразительного смеха.

И даже самые тихие, самые благоразумные, самые робкие поддались общему настроению.

Умер старший повар Кулаков, много лет проработавший в корпусе. Рылеев сочинил шуточную поэму на его смерть, в которой изобразил, какими должны были бы быть торжественные поварские похороны: в его описании похорон за гробом сослуживцы-повара шли с кастрюлями и чумичками.

Поэма называлась «Кулакиада», и кадеты считали ее очень остроумной.

Заканчивалась она обращением к Боброву:

А ты! О мудрый, знаменитый!

Царь кухни, мрачных погребов,

Топленым жиром весь политый,

Единственный герой Бобров.

Не озлобися на поэта,

Тебя который воспевал…

Тщательно переписанную «Кулакиаду» подсунули Боброву, положив на место рапорта, с которым он ежедневно ходил к директору корпуса.

Никто, собственно, не представлял себе, каков будет финал подготовленной комедии, никто не ждал чего-то определенного. Конечно, само собой подразумевалось, что грянет гроза, расследование и наказание — карцер или какая-нибудь другая кара. Но до карцера кадеты надеялись насладиться так, чтобы воспоминания об этих веселых минутах оказались сильнее неминуемых неприятностей.

Но то, что они увидели, совершенно не соответствовало их замыслам.

Бобров вышел от директора понурый и расстроенный, в одной руке он нес лист с переписанной на нем «Кулакиадой», в другой держал синий застиранный платок. Он тихонько всхлипывал и вытирал платком слезы.

— За что?.. За что опозорили? — бормотал он. — Ведь до чего додумались: в стихи вставили… Теперь и на глаза людям показаться стыдно. Э-эх…

Грустным взглядом он посмотрел на кадет, покачал головой и, заплетаясь ногами, пошел в свою комнату.

Корпусные коридоры наполнил переливчатый звон колокольчиков, призывающих на уроки. Кадеты потянулись в классы.

Рылеев пошел со всеми, но перед дверьми класса остановился и, решительно повернувшись, побежал назад.

— Ты куда? — окликнул его Фролов.

— Надо.

В конце коридора показался Железников. Проводив взглядом Рылеева, он удивленно пожал плечами и вошел в класс.

Рылеев остановился перед приоткрытой дверью комнаты, в которой жил Бобров. Просунул голову.

Андрей Петрович сидел, забившись в угол диванчика, и плакал, утирая слезы и сморкаясь в платок.

— Чего тебе, мошенник? — увидя Рылеева, спросил он, всхлипнув.

— Андрей Петрович, это я сочинил…

— Ты? — Бобров оцепенел.

— Я, Андрей Петрович.

Бобров покраснел, тяжело задышал, хватая воздух ртом.

Денщик протянул ему стакан с водой, Бобров отстранил его.

— Ты, ты, ты!.. — запнувшись, он вскочил на ноги, побежал по комнате, наткнулся на стол, чуть не опрокинув его, наподдал ногой стул и закричал. Рылеев никогда не слышал, чтобы Бобров так кричал.

— Разбойник! Каторжник! Совести у тебя нет! Карцер по тебе плачет!

Он раскраснелся, расстегнутый мундир разлетелся, и из-под него выбилась старая исподняя рубашка с заплатой, обметанная крупными и крепкими солдатскими стежками.

— Андрей Петрович, упеките меня в карцер на неделю, на месяц, только простите.

— И упеку! — Бобров взял стакан с водой, отпил немного, вздохнул, допил стакан до дна и почти успокоился. — Нет, ты скажи: за что? Я только желаю знать, за что ты меня, разбойник, осрамил!

— Простите, Андрей Петрович. Я же не хотел вас обидеть. Это же комическая поэма — бурлеск. Все бурлески так пишутся, нарочно, чтобы смешно было…

— Не над всем смеяться можно… Ни я, ни Кулаков, царствие ему небесное, не заслужили того, чтобы над нами смеялись… Повар он был замечательный. Какой горох при нем был! А картофель! Унес в могилу секрет. Сколько ни старались наши повара, а не могут по-настоящему стереть картофель, чтобы с ложки не тек, а сползал… Нет, не могут!.. Ты садись на стульчик, в ногах правды нет, — кивнул он Рылееву. — Садись.

Рылеев сел.

— А какой человек хороший был Кулаков, — продолжал Бобров. — Честности удивительной… О вас заботился… Заболел, говорю ему: «Иди, Васильич, ложись, отдохни», а он мне: «Обед надо довести… Как же без обеда…» Так и не пошел… Так у плиты и помер… Разве над этим можно смеяться?

— Нельзя.

— На́ вот твое сочинение. — Бобров брезгливо кинул Рылееву листки с «Кулакиадой» и плюхнулся обратно на диван.

Рылеев взял поэму и тут же порвал ее.

Бобров смотрел на него уже одобрительно.

— Ну, ладно, ладно. Иди сюда, садись рядом. Я всегда знал, что ты хороший кадет. — Он всхлипнул еще раз и обнял Рылеева. — Вот что я тебе скажу, Рылеев, и, придет время, припомнишь мои слова. Сам скажешь: «Правду говорил старый Бобёр». Вот что я тебе скажу, Рылеев, брось ты эти глупости, стишки всякие. Литература — это вещь дрянная, и занятия ею никого к счастью не приводят.

8

В двенадцатом году ожидали досрочного выпуска, думая только об одном — как бы скорее попасть в действующую армию, в бой, а обо всем остальном как-то не думалось.

Теперь же выпуски подходили в свой срок, и заранее было известно, когда будут какие экзамены, когда последует приказ о присвоении офицерского звания, когда будет представление во дворце, и все приобрело более спокойный и трезвый облик.

Теперь уже приходилось задумываться и о прозаической стороне офицерской службы: о приобретении обмундирования, обзаведении нужной для будущей жизни посудой и тому подобными вещами.

Выходившего в полк кадета снабжали мундиром от казны. Но давали лишь один комплект, так что один и тот же мундир приходилось носить повсюду — и в пир, и в мир, поэтому он довольно быстро обтрепывался, да и материя, из которой он шился, бывала далеко не лучшего качества.

Белья тоже выдавали один комплект. Поэтому белье да и многие другие мелочи приходилось покупать.

Кому же не на что было все это купить, тех выручал Бобров. Он все свое жалованье тратил на выходное приданое для бедняков: три перемены белья, две серебряные столовые ложки и четыре чайные.

— Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, — приговаривал он, — а к чаю могут зайти двое и трое, так вот, чтобы было чем…

Приданое от Боброва принимали без обиды, потому что знали — от чистого сердца дает.

Кто мог, обмундировывались целиком за свой счет. Но обмундирование стоило дорого, и счастливцев, щеголявших в ладно пригнанных мундирах и тонких, но теплых шинелях, приходилось на выпуск один-два человека.

Кадет выпускали в разные роды войск: и в пехоту, и в кавалерию, и в артиллерию, и в инженерные войска, рассудив, куда кто более достоин и к чему проявляет склонность.

За год, за два до выпуска кадеты уже выбирали, куда они пойдут, и в соответствии с этим учились, потому что назначение зависело от успехов в тех или иных науках.

Наиболее подготовленных определяли в конную артиллерию. Чтобы добиться этого назначения, приходилось последние два-три года много и серьезно учиться. Рылеев рассчитывал, что по своим успехам он может быть артиллеристом, и поэтому, думая об экипировке, составил перечень обмундирования конноартиллерийского офицера.

О боже! Как много нужно всего, чтобы обмундироваться!

Мундирный кафтан, или попросту называемый мундир, темно-зеленого сукна (сукно, конечно, хорошего качества), двубортный, с пуговицами красной меди, с светло-оранжевой тесьмой-басоном по воротнику. Мундирных кафтанов требовалось иметь по крайней мере два.

Сюртук для ношения вне службы.

Трое форменных панталон того же темно-зеленого сукна, что и мундир, с пришитыми кожаными крагами, застегивающимися на шесть медных пуговиц.

Жилетки для поддевания под мундир — три, для разной погоды.

Рейтузы для верховой езды с кожаной нашивкой — леей на заду.

Шинель со стоячим воротником. Шинель, кроме того, важно у кого шить, ибо умелый, а потому дорогой портной, не нарушая положенных форм, создавал произведение искусства, а обычный делал шинель, похожую на армяк.

Шарф офицерский — для не имеющих георгиевских наград — полагался с серебряной нитью.

Кивер в конной артиллерии отличался от прочих большим развалом кверху и выгнутостью с боков. Герб на кивере — медный — двуглавый орел, сидящий на двух перекрещенных пушках. Султан — черный, волосяной, кишкеты — витые шнуры, опоясывающие кивер, — серебряные.

Конфедератка для летнего учебного строя, тулуп для зимы, сапоги…

Не говоря уж о лошади и полном комплекте сбруи…

Но даже если лошадь пока взять казенную, обмундирование будет стоить не менее полутора тысяч.

Рылеев понимал, что матушка дать ему таких денег не в силах. Остается обратиться к отцу.

Правда, отец уже три года не отвечал на его письма, но Рылеев знал, что он жив-здоров, служит в той же должности управляющего украинскими имениями княгини Голицыной и живет в своем доме в Киеве.

В последний раз отец приходил в корпус навестить сына с приятелем-генералом, много и громко говорил, от него пахло вином. Рылееву, не избалованному отцовскими посещениями, тот день очень запомнился. Было это три года назад. Более отец, если и приезжал в Петербург, в корпусе не появлялся.

Но тогда Рылеев, наоборот, думал, что теперь-то он часто будет видеть отца.