Расул Гамзатов

Автор выражает глубокую признательность

за содействие в работе над книгой

Анварбеку Кадиеву, Абубакиру Тамбиеву, Магомеду Юсупову.

Особая благодарность

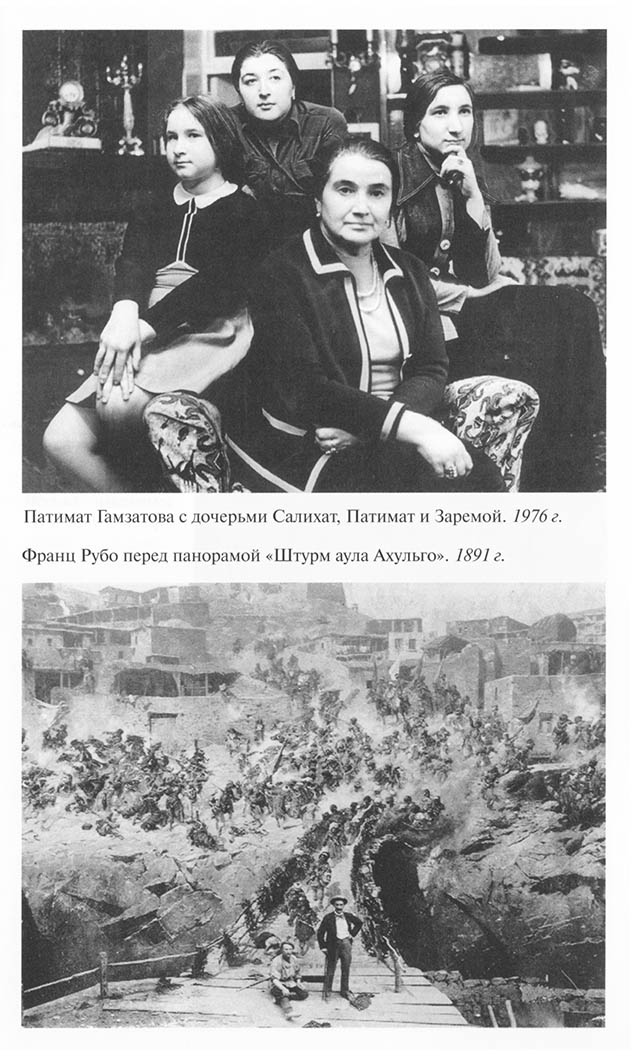

Патимат и Салихат Гамзатовым, Умахану Амирханову.

Автор также благодарит

Габибат Азизову, Абумуслима Муртазалиева, Бурлият Токболатову,

Юрия Иванова, Гаджи Алтаева, Гульжанат Усахову, Адиля Адиева,

Омара Гаджиева, Рамазана Баркалаева, Камиля Гаджиева,

Гаджи Будайчиева, Исмаила Магомедшарипова,

Аризу Батырову, Мурада Ахмедова.

Благодарность за консультации и предоставление материалов

Международному общественному фонду Расула Гамзатова,

Центральному государственному архиву Республики Дагестан,

Дагестанскому музею изобразительных искусств им. И. С. Гамзатовой,

Национальной библиотеке Республики Дагестан им. Расула Гамзатова.

Автор выражает глубокую признательность

за содействие в работе над книгой

Анварбеку Кадиеву, Абубакиру Тамбиеву, Магомеду Юсупову.

Особая благодарность

Патимат и Салихат Гамзатовым, Умахану Амирханову.

Автор также благодарит

Габибат Азизову, Абумуслима Муртазалиева, Бурлият Токболатову,

Юрия Иванова, Гаджи Алтаева, Гульжанат Усахову, Адиля Адиева,

Омара Гаджиева, Рамазана Баркалаева, Камиля Гаджиева,

Гаджи Будайчиева, Исмаила Магомедшарипова,

Аризу Батырову, Мурада Ахмедова.

Благодарность за консультации и предоставление материалов

Международному общественному фонду Расула Гамзатова,

Центральному государственному архиву Республики Дагестан,

Дагестанскому музею изобразительных искусств им. И. С. Гамзатовой,

Национальной библиотеке Республики Дагестан им. Расула Гамзатова.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Расул Гамзатов был выдающимся поэтом, гражданином с чувством высокой ответственности, он говорил от имени всего многонационального народа России.

Феноменальный талант, неподражаемый стиль, глубина мысли и духовная красота поэзии принесли Расулу Гамзатову невероятную популярность и мировое признание.

Произведения поэта выходили миллионными тиражами, но их всё равно не хватало. И не было зала, который мог бы вместить всех, кто стремился на встречу с любимым поэтом.

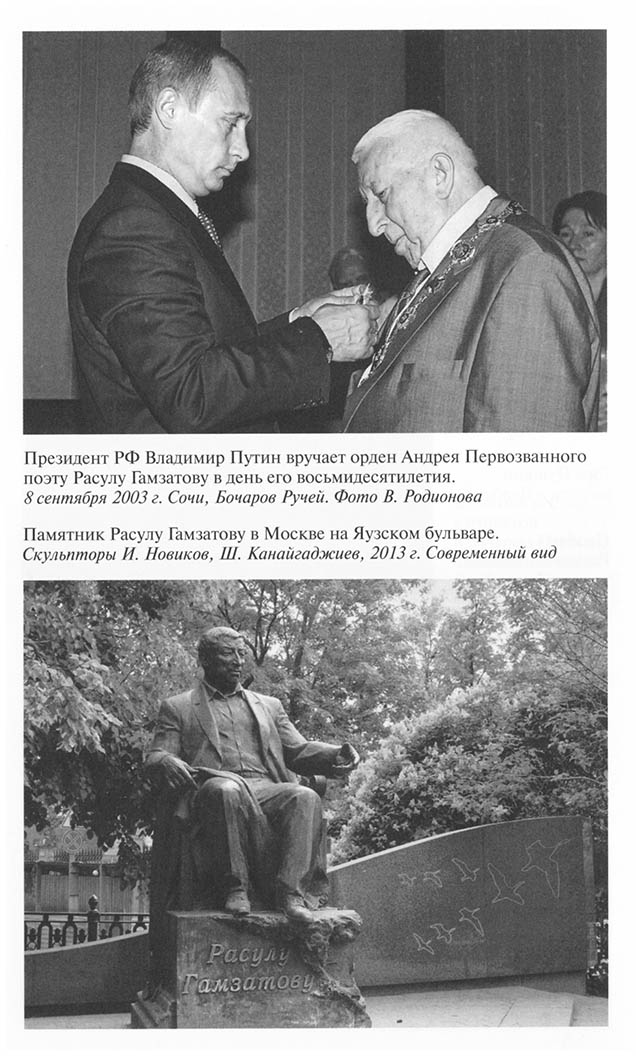

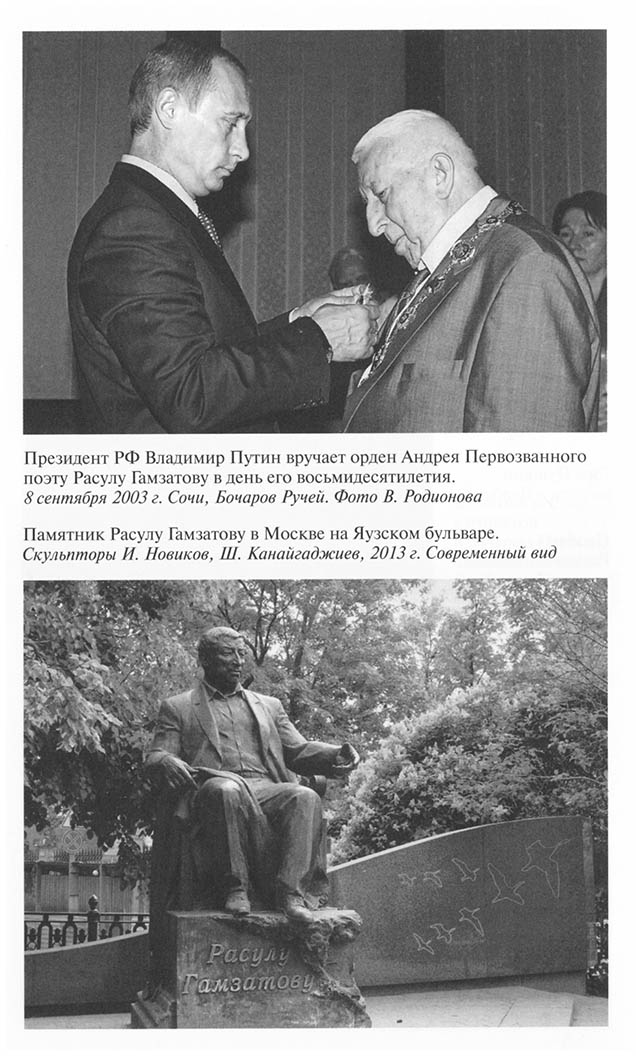

Творческие достижения Расула Гамзатова отмечены множеством государственных и литературных наград. В 2003 году в день восьмидесятилетия поэта президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Расулу Гамзатову высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

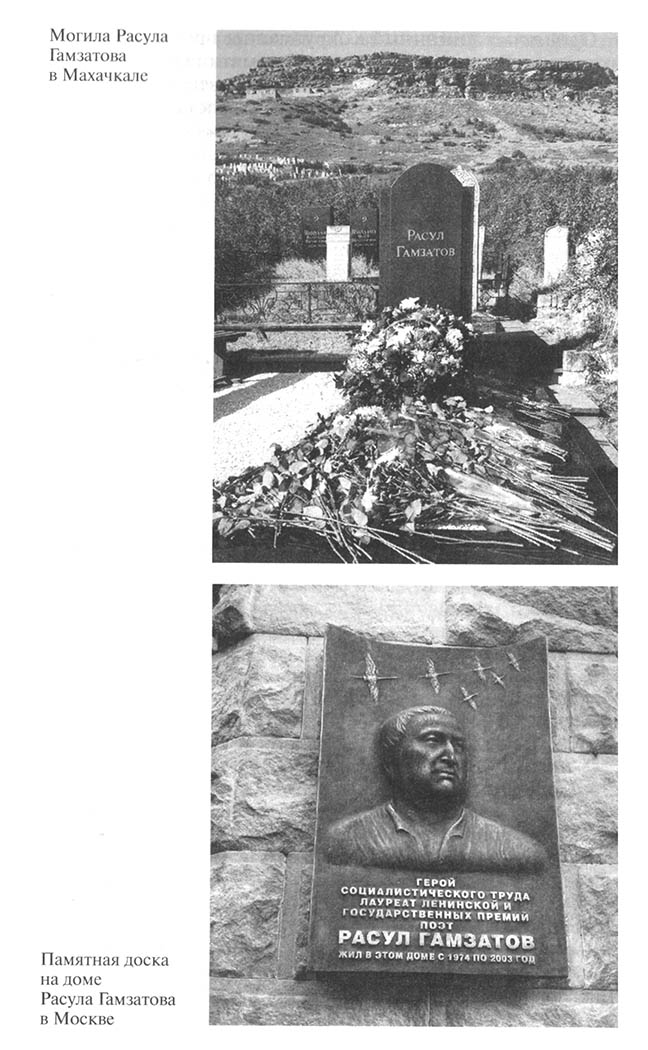

В том же году великий поэт оставил этот мир, но навечно остался с нами в своих прекрасных произведениях, в нашей благодарной памяти.

К девяностолетию поэта в Москве ему был установлен памятник. Выступая на торжественном открытии, президент Российской Федерации Владимир Путин говорил: «Его мысли, стихи, книги всегда с нами. Они наши советчики, источники жизненной мудрости, с ними мы сверяем наши поступки, наши планы и наши цели». В замечательной речи президента были и такие слова: «Гамзатов был искренне убеждён, что чувство Родины, настоящий патриотизм и национальная гордость за свой народ не могут соперничать друг с другом, и народам России будет хорошо только в том случае, если они будут вместе».

Первый сборник стихов Расула Гамзатова на аварском языке вышел в военном 1943 году. Два его старших брата погибли, защищая нашу Родину.

Первая книга на русском языке вышла в 1948-м, когда Гамзатов учился в Литературном институте в Москве. Русская и мировая литература огранила поэтический дар Гамзатова. Он обрёл много талантливых друзей — поэтов и переводчиков. Со многими из них судьба надолго свяжет его творческую судьбу. Яков Козловский, Наум Гребнев, Елена Николаевская, Владимир Солоухин — они глубоко чувствовали музыку аварской речи, были покорены силой и самобытностью молодого таланта.

Поэзия Расула стремительно обретала популярность. Его произведения становились достоянием всей страны и скоро перешагнули её границы.

Воспитанный на традициях национальной культуры, Расул Гамзатов всегда говорил и о своей любви к русской литературе, которая стала его второй духовной матерью. Он с упоением переводил на аварский язык Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Александра Блока. А вместе с ними — Вильяма Шекспира, Роберта Бёрнса, других классиков мировой поэзии.

Замечательные стихи и поэмы Расула Гамзатова, его искромётные тосты, афоризмы передаются из уст в уста, они по праву вошли в сокровищницу отечественной культуры.

Множество стихотворений поэта стали песнями. Его произведения ставятся в театрах, по ним снимаются фильмы.

При всей своей невероятной популярности, Расул Гамзатов не забывал, что он — плоть от плоти своего народа. Нужно обладать особым поэтическим мужеством, чтобы вопрошать:

Скажи, народ мой, правды не тая,

В моих стихах жива ль душа твоя?

Символом светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне, во всех войнах, которые пережило человечество, стали «Журавли» Гамзатова. Памятники «Белым журавлям» воздвигнуты во многих городах страны и мира.

Он оставался творцом до последнего вздоха:

И пусть я таю, как в ночи свеча,

В моей душе ещё немало света...

Творчество Расула Гамзатова — бесценное национальное достояние, и выход книги о нём в классической серии «Жизнь замечательных людей» — событие долгожданное. Он таким и был — замечательным человеком, выдающимся поэтом и великим гражданином нашего отечества.

ОТ АВТОРА

Аулы горцев напоминают античные амфитеатры, где вместо кровли — небо и звёзды. Горским поэтам, жаждущим донести своё слово до людей, приходилось вступать в диалог с вечностью.

Как резчик по камню, оставляющий свои письмена на века, Гамзатов запечатлел на скрижалях истории дух родного народа.

Добрая улыбка, проницательный взгляд, пронзительное слово, юмор, мгновенно обретающий статус народной мудрости, — это всего лишь несколько черт Гамзатова.

Выдающийся поэт, вдохновенный оратор, человек-эпоха — и это далеко ещё не весь Расул Гамзатов.

Творчество Гамзатова позволило соприкоснуться с миром любви и красоты нескольким поколениям читателей.

Но бремя славы не заслоняло его неустанного стремления к совершенству. Хранитель тайны поэзии, он утверждал её красоту и жизненную необходимость наперекор губительным веяниям времени.

Могучая энергия творческого дара Расула Гамзатова властно теснила обитателей поэтического Олимпа.

Время повергло псевдокумиров, казавшихся незыблемыми на литературных пьедесталах. Но Гамзатов по-прежнему восседает на своей поэтической вершине, и он неизменный тамада на пиршестве любви и поэзии.

Юношеская страстность и вместе с тем чеканность мысли, пронзительная точность характеристик, завораживающе образная речь, обращённая дальше, чем просто к читателю... Всё это рождает ощущение, что на самом деле Расул Гамзатов — нечто большее, чем наше представление о нём. Это «нечто большее» было путеводной звездой творчества Гамзатова.

С годами в поэзии Гамзатова всё явственнее проступал дар Гамзатова-мыслителя. А его философские размышления, великолепная публицистика и блистательный ораторский дар сделали его общепризнанным народным трибуном.

Беспредельный талант Гамзатова не умещался между обложками изданий, и необыкновенная судьба его вряд ли уместится в этой книге. Слишком много в ней было триумфов, творческих побед, больших свершений, но немало было и драм, ошибок и завистливой клеветы.

Творчество Расула Гамзатова как высокое проявление национального духа укрепило общественное самосознание дагестанцев и усилило чувство уникальной культурной самобытности.

Если век XIX в истории Дагестана навечно связан с именем имама Шамиля, то XX век навсегда будет украшен поэтическим гением Расула Гамзатова.

С Расулом Гамзатовым ушла великолепная культурная эпоха, когда Кавказ открылся миру великой плеядой творцов, ставших голосом и сердцем своих народов.

Малым народам нужны большие поэты. Они, как в математике, возводят национальную культуру в планетарную степень.

Жизнь поэта представляется счастливой и безоблачной, но эта книга, возможно, откроет читателю, сколь трудна и коварна была судьба Расула Гамзатова на самом деле. Какого мужества требовало от поэта время, чтобы остаться поэтом на все времена.

СТРАНА ПОЭТОВ

История Дагестана полна легенд и преданий. Эпос и фольклор уходят корнями в толщу веков. Притчи горцев во многом напомнят басни Эзопа, сказания — «Илиаду» Гомера, в легендах отзовётся Прометей, прикованный к кавказской скале. Но в культуре горцев много и своего, самобытного, чего не найти за пределами этой древней горной страны. Дагестан лишь ждал своего Орфея, своего Данте, который поведёт читателя к чудесным поэтическим вершинам.

Дагестан называют Страной гор и Горой языков. Народов здесь много, и языки у них разные. Но обычаи, характер и вольнолюбивый нрав горцев похожи, как сходен пейзаж гор, ущелий и долин. Бережно сохраняются традиции гостеприимства и куначества, почитания старших и уважения к женщине. Приезжий найдёт кров и защиту в любом доме. А женщина может остановить самую жаркую схватку, бросив между противниками свой платок.

Горцев, которым веками приходилось отстаивать свою свободу, считают людьми суровыми и мужественными, горянок — скромными и сдержанными. Но послушайте их песни, в которых открывается душа горцев, и вам откроется другой Дагестан — страстный, пылкий и вечно влюблённый.

Любовь рождает поэзию. Потому, наверное, Дагестан называют и Страной поэтов.

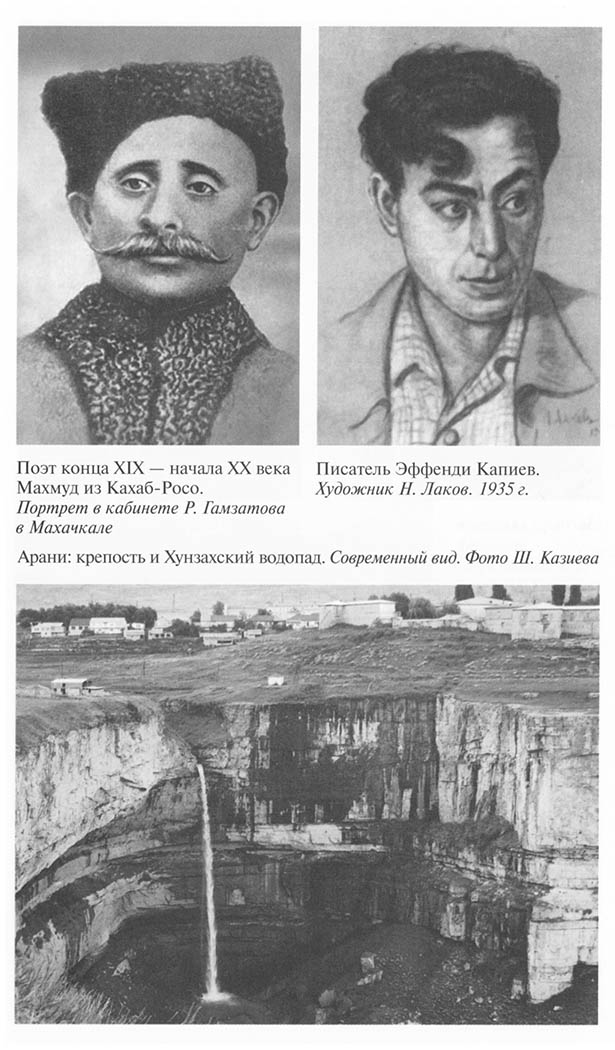

У аварской поэзии есть свой Парнас — Хунзахское плато, здесь родилась, жила, творила блистательная плеяда поэтов. Плато вознесено высоко в горы, обрываясь водопадами в пропасти и каньоны. Считается, что аварский язык сохранился там в своей чистоте, он принят как литературный.

Прежде, когда хороших дорог не было, в Хунзах летали самолёты. И едва пассажиры попадали из громыхающего салона Ан-2 (или «кукурузника», как его прозвали) в горный покой, как их окутывал неповторимый густой аромат разнотравья. Оттуда открывается замечательный вид на необъятное плато, на столицу Аварии Хунзах, на аулы и горные хребты.

История Хунзаха богатая. Здесь некогда была столица первого на Северном Кавказе государства Сарир. Существует предание, что в этих местах укрыты сокровища его владыки, у которого было два трона — золотой и серебряный.

Наследником Сарира стало Аварское ханство, просуществовавшее до конца XIX века. Оно включало в себя больше тысячи аулов и соперничало с Хазарским каганатом.

Владимир Огнёв, литературный критик и сценарист, учившийся с Гамзатовым в Литературном институте, писал в книге «Путешествие в поэзию»: «Авария. Страна суровой судьбы. Край древний, как само время. Когда глядишь на боевые рубцы горных пород, проступившие на отвесных стенах циклопических каньонов, особенно остро представляешь и возраст земли, и возраст истории».

Название Авария, возможно, произошло от имени царя Сарира Авара, если имя самого Авара не есть обозначение его происхождения от известных в истории аваров. Сами аварцы называют себя «магIарулал», то есть «горцы».

Аварское ханство было могучим, обширным и влиятельным. В связи с Кавказской войной XIX века оно приобрело особое значение как противоборствующий Шамилю центр силы и союзник царской России. Отсюда родом был и знаменитый Хаджи-Мурат, наиб имама Шамиля и герой повести Льва Толстого.

Считается, что на Кавказе произошло столкновение двух цивилизаций. Однако глубинным содержанием противостояния было то, что самодержавие, основанное на феодально-крепостнической системе, встретило на Кавказе вольные народы. Горцы были свободными людьми, а вооружённая демократия — веками сложившимся образом их жизни, изменить который силой оружия было невозможно. К тому же свобода личная была для горцев не менее важна, чем независимость государственная.

Вместе с тем происходило культурное взаимоузнавание. Многие дагестанцы, особенно после окончания войны, служили в царской армии, становились офицерами и генералами. Зарождалась интеллигенция в европейском понимании, открывались библиотеки, клубы, театры. Началось издание книг, выходили газеты и журналы.

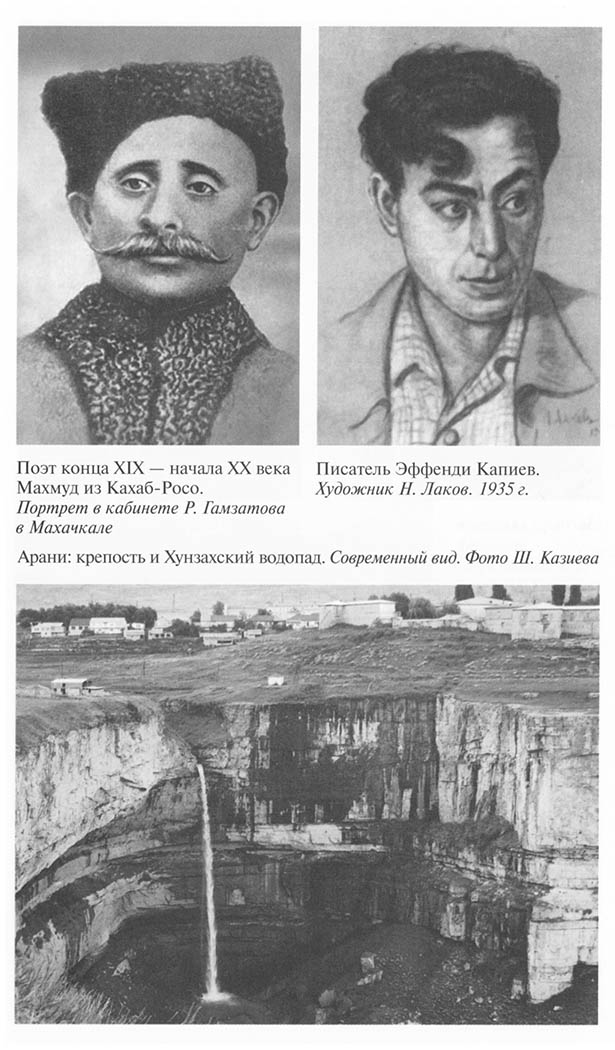

После войны в Хунзахе была построена большая крепость, которая обитаема и теперь, оставаясь при этом местной достопримечательностью.

Много всего случилось с тех пор, но Авария по-прежнему остаётся одной из духовных сокровищниц Дагестана, родиной выдающихся поэтов и писателей. Жизнь горцев по-прежнему пронизана поэзией.

Здесь, как и раньше, много значит произнесённое слово, спетая песня. И если кто-то скажет, что поэту подарили коня за хорошее стихотворение, ему поверят.

Неподалёку от Хунзахской крепости, у скалистой гряды, уступами сходит к садам и полям небольшой аул Цада. Тот, кто впервые сюда попадает, непременно задаёт вопрос о нависающем над аулом гигантском монолите, отколовшемся от скалы, но чудесным образом не обрушившемся на аул. Впрочем, сами цадинцы об этом не беспокоятся. Привыкли, к тому же подпёрли глыбу снизу да ещё, говорят, привязали к скале стальными тросами.

«Цада» по-аварски означает «в огне», «в пламени». Почему аул так назвали, в точности неизвестно: потому ли, что на рассвете он полыхает светом, если смотреть из сел, расположенных западнее? Или здесь, на взгорье, разжигали большие сигнальные костры? Зато всем известно, что в Цада родился знаменитый аварский поэт Расул Гамзатов.

О своём родовом гнезде он писал:

Там, где горная гряда, сотворён аул Цада —

Сто домов, сто очагов и до неба сто шагов!

Это мой родной аул, я оттуда в мир шагнул,

С тех высот нырнул в поток своих жизненных дорог.

Но берёг меня всегда свет родимого гнезда,

И хранил я этот свет в дни побед и горьких бед

[1].

РОЖДЕНИЕ ПОЭТА

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в семье поэта и шариатского судьи Гамзата Цадасы. Фамилия Цадаса — что-то вроде псевдонима, означающего «из Цада». В горах это было обычным делом. Фамилии в современном понимании появились позже, в паспортах и прочих документах. И сейчас в Дагестане многих в просторечье называют не по фамилии, а по месту, откуда они родом или

по имени отца. А чаще — просто по имени, которое следует беречь незапятнанным, чтобы наследники с гордостью могли говорить, чьи они дети.

Имена новорождённым дают по именам предков, считается, что так они как бы возвращаются к новой жизни.

«К тому времени, когда нужно было родиться мне, у отца не было уже в запасе ни родных, ни друзей, которые недавно умерли или пропали на чужой стороне, и чьё имя можно было мне передать, чтобы я нёс его по земле с той же честью, — писал Расул Гамзатов. — Когда родился я, отец, чтобы исполнить обряд наречения, пригласил в саклю самых почтенных людей аула. Они неторопливо и важно расселись в сакле, словно предстояло решать судьбу целой страны. В руках они держали по пузатенькому изделию балхарских гончаров. В кувшинах была, конечно, пенистая буза. Только у одного, самого старого человека с белоснежной головой и бородой, у старца, похожего на пророка, руки были свободны.

Этому-то старцу передала меня мать, выйдя из другой комнаты. Я барахтался на руках старца, а мать между тем говорила.

— Ты пел на моей свадьбе, держа в руках то пандур, то бубен. Песни твои были хороши. Какую песню ты споёшь сейчас, держа в руках моего младенца?

— О, женщина! Песни ему будешь петь ты, мать, качая его колыбель. А потом песни ему пусть поют птицы, реки. Сабли и пули тоже пусть поют ему песни. Лучшую из песен пусть споёт ему невеста.

— Тогда назови. Пусть я, мать, пусть весь аул и весь Дагестан услышат имя, которое ты сейчас назовёшь.

Старец поднял меня высоко к потолку сакли и произнёс:

— Имя девочки должно быть подобно сиянию звезды или нежности цветка. В имени мужчины должны воплощаться звон сабель и мудрость книг. Много имён узнал я, читая книги, много имён услышал я в звоне сабель. Мои книги и мои сабли шепчут мне теперь имя — РАСУЛ.

Старец, похожий на пророка, наклонился над одним моим ухом и шепнул: “Расул”. Потом он наклонился над моим другим ухом и громко крикнул: “Расул!” Потом он подал меня, плачущего, моей матери и, обращаясь к ней и ко всем, сидящим в сакле, сказал:

— Вот и Расул.

Сидящие в сакле молчаливым согласием утвердили моё имя. Старцы опрокинули кувшины, и каждый, вытирая рукой усы, громко крякнул.

...Оказывается, седовласый горец, повидавший мир и прочитавший много книг, вложил в моё имя смысл и цель».

В переводе с арабского Расул означает «посланник», «представитель». Имя в горах популярное и почитаемое, так как традиция связывает его с пророком Мухаммедом — посланником Аллаха.

Дом Гамзата был обычной саклей с земляным полом и такой же крышей, которую после каждого дождя или растаявшего снега приходилось утрамбовывать каменным катком. Добра в доме было мало, всё богатство Гамзата составляли книги. Многие из них Гамзат сам же и переписал, когда учился в медресе при мечети. Ученики-мутаалимы не могли их купить, а потому прилежно переписывали. Какие-то для себя, какие-то на продажу, чтобы прокормиться. О печатных станках тогда не слыхивали.

«В потолке нашей тесноватой сакли много следов от пуль, — писал Гамзатов. — Друзья моего отца стреляли в потолок из пистолетов: орлы, гнездящиеся в окрестных горах, должны узнавать, что у них народился брат и что в Дагестане одним орлом стало больше. Когда народился я и когда мне давали имя, друг моего отца выстрелил дважды: и в потолок, и в пол».

Колыбель для младенцев была одна на всех. Она переходила из поколения в поколение, от одного ребёнка к другому. Та, в которой лежал Расул, уже качала двух его старших братьев и сестру.

Колыбели украшались узорами и надписями. Свои «Надписи на колыбелях» позже создал и Расул Гамзатов:

И ты когда-то, аксакал,

На этом скакуне скакал

[2].

Когда я родился

Вот здесь мне было суждено родиться.

Был сделан знак на косяке дверей.

И так открылась первая страница,

Страница биографии моей.

Я родился у бедной дагестанки

В труднейший год из всех голодных лет,

Когда семья вставала спозаранку,

Чтоб нащипать травинок на обед...

[3]

Первые годы после Гражданской войны были голодными. Неурожаи случались, но главной причиной голода были не они. Трудолюбивые горцы делали запасы и умели выживать. Однако в те тяжёлые времена, когда горцы разделились, когда, случалось, брат шёл на брата, людям было не до полей и садов. Старые счёты, кровная месть, бесконечные стычки и набеги мешали народу залечивать раны, возвращаться к земле и созидательной жизни. Даже тем, кто всё же сеял и растил, редко удавалось сохранить свой урожай. Слишком много появилось в горах разбойников, абреков и прочего люду, которому тоже хотелось есть. Отбирали хлеб, угоняли скот. Позапрошлогодние бобы, старый курдюк, круг сыра считались роскошью. А по весне женщины собирали крапиву и другие съедобные травы, чтобы выжить.

ОТЕЦ

В свои 46 лет, когда родился сын Расул, Гамзат Цадаса был человеком образованным, мудрым и многое повидавшим. Сверх того — поэтом, любимым во всей Аварии. Его острые яркие сатирические стихи передавались из уст в уста, многие знали их наизусть.

Тяга к творчеству проявилась у него ещё в юности, но рано осиротевшему Гамзату немыслимо было прокормиться поэзией, тем более той, которая была ему по нраву. Сатира способна была принести много неприятностей, обид, даже мести, но не хлеба.

«Отец был единственный брат семи сестёр (единственная папаха в семье), а все вместе они рано остались сиротами, — писал Расул Гамзатов. — Рано отец покинул и родной аул. Дядя, опекавший сирот, отправил Гамзата в другой аул, в медресе, сказав, что у большого аула и ума больше. С тех пор отец бродил из аула в аул, не снимая с плеч хурджуна — перемётной сумы: в одном мешке книги, в другом — жареная мука. Надо сказать, что вернулся он богачом. За время своих странствий он обогатился знаниями. Ему говорили тогда на аульском годекане (общественный центр села, где мужчины обсуждают разные дела и новости. —

Ш. К.): если свой талант и свои знания ты впряжёшь в одну арбу, далёкое будет путешествие. И они не ошиблись».

О той поре сам Цадаса писал в своей неподражаемой манере, озаглавив воспоминания с присущим ему юмором — «Из воспоминаний Гамзата Цадасы о Гамзате»:

«Рассказывают, что дибиры уважали Гамзата. Например, всю работу в поле они доверяли только ему. Что же касается учения, то и здесь оказывали ему содействие: особенно не утруждали науками. Пусть, мол, лучше работает... Стихи сочинять Гамзат начал в 14 лет. Первое стихотворение он посвятил собаке соседа. Сосед сильно обиделся. Чего только не придумывал он, чтобы насолить Гамзату! То обвинил его в краже какой-то медной посудины, то ещё что; и надо сказать, сосед не раз добивался того, что Гамзата тащили в суд. Но всякий раз в суде всплывала история злополучных стихов, и сосед снова оставался посрамлённым».

В написанном в 1891 году стихотворении «Собака Алибека» талант сатирика и баснописца проявился особенно смело. Гамзат Цадаса едко высмеял сельских бездельников, день-деньской пропадающих на годекане. Пока женщины тянут на себе хозяйство или работают в поле, они сидят в тёплых шубах, занятые пустыми разговорами. А когда становится не о чем поговорить, то выдумывают такое, что не укладывается в горские понятия, вроде похорон собаки с молитвами, оправдания за съеденного быка, хотя тот был уже мёртв, и прочие несуразности.

В поэме Расула Гамзатова «Разговор с отцом» Гамзат Цадаса пишет:

И так досадил я им первой же песней,

Что был под судом, лихоимцам в угоду,

В Хунзахе томился я в камере тесной,

И снова я выжил. Спасибо народу!

[4]

Юмор, сатира, ирония, характерные для творчества Гамзата Цадасы и органичные для его человеческой натуры, сделали стихотворение популярным, хотя автора ещё мало кто знал.

В том же ироничном ключе Цадаса рассказывает и о своей трудовой жизни, в которой ему несказанно «везло». О том, как сплавлял лес по горным рекам, как работал на железной дороге в Грозном, откуда его друзья вернулись с хорошим заработком, а сам он лишь с малярией. Как пропали его быки, с которыми он отправлялся на заработки, как обвалилась крыша в хлеве кунака, похоронив под собой коня Гамзата. А заодно автор делится опытом трудной жизни: «У кого нет дома, тот хорошо знает людей, а у кого нет хлеба, тот знает много языков».

Более всего пригодились Гамзату его духовное образование, познания в исламских науках, глубокое знание шариата — мусульманского права. Он был мударисом (учителем) и дибиром (муллой) в разных сёлах, не раз избирался шариатским судьёй. Его авторитет в этой сфере был очень высок. Но и поэтический его дар крепчал год от года. Шариатский судья писал сатиры, басни, осваивал новые формы и стили. И жизнь его билась между творчеством и юриспруденцией.

Когда родился Расул, третий сын в семье, где была ещё и дочь, Цадаса был избранным народом председателем шариатского суда. А незадолго до того работал в газете «Красные горы». Впрочем, и в том, и в другом было много общего. Цадаса писал о себе: «Он разоблачает подлецов, грабителей и воров, которые тянут свою нечестную руку к народному и общественному добру. Особенно охотно Гамзат сражается против устарелых адатов».

Шариатские суды были привычны и понятны народу, оставаясь признаваемым новой властью судебным органом в Дагестане и после революции 1917 года. Это было подтверждено на Чрезвычайном съезде народов Дагестана 13 ноября 1920 года, когда народный комиссар по делам национальностей РСФСР Иосиф Сталин огласил Декларацию об образовании ДАССР — Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. В своей речи нарком говорил и о шариате: «Дагестан должен управляться согласно своим особенностям, своему быту, обычаям... Враги Советской власти распространяют слухи, что Советская власть запрещает шариат. Я здесь от имени правительства Российской Социалистической Федеративной Советской Республики уполномочен заявить, что эти слухи неверны. Правительство России предоставляет каждому народу полное право управляться на основании своих законов и обычаев. Советское правительство считает шариат таким же правомочным, обычным правом, какое имеется и у других народов, населяющих Россию. Если дагестанский народ желает сохранить свои законы и обычаи, то они должны быть сохранены».

Гамзат разбирал дела по справедливости, как и велит шариат, а большей частью приводил стороны к согласию, ибо это и было лучшим решением с точки зрения ислама.

Он и в жизни любил порядок. Хороший почерк считал половиной таланта. Был скромен и не любил излишеств.

Расул Гамзатов вспоминал: «Однажды у него перетёрся и оборвался ремень. Ничего не стоило купить новый, но Гамзат тщательно сшил привычный пояс и носил его ещё некоторое время. Он не был жадным, и деньги у него водились, но ему жаль было расставаться с тем, к чему он привык. В конце концов, ремень оборвался снова, и отцу пришлось купить новый. Всё же и к новому ремню он пришил пряжку от старого».

Когда изнашивалась одежда, он заменял её подобной, не изменяя своим привычкам. Но когда ему сшили сапоги хуже тех, что у него были, Гамзат ославил сапожника едкой сатирой. Такое не забывалось, люди кругом посмеивались, и ремесленники стали опасаться его острого слова.

«Как-то он пришёл к маме и попросил сшить ему галифе, — вспоминала Айшат Гаджиева. — Мама сказала, что сошьёт, только бы он не написал потом стихи про неё, как про сапожника». Гамзат улыбнулся и сказал, что непременно напишет, если плохо сошьёт. Галифе вышли хорошие и в стихи не попали.

Поэт Николай Тихонов, автор знаменитого «Гвозди бы делать из этих людей: / Крепче бы не было в мире гвоздей», писал о Гамзате Цадасе: «Это был самый острый ум современной Аварии, поэт, убивавший словом врагов нового, мудрец, искушённый во всех тонкостях народного быта, беспощадный ко всему ложному, смелый борец с невежеством, глупостью, корыстью... Он писал самые дерзкие стихи, сатиры, в которых он давал полную волю своему острому языку и бичующему стиху... Гамзат Цадаса возвышался над всеми поэтами Дагестана, как самая высокая вершина».

Времена были трудные, но свет доброго слова, сладость красивой песни по-прежнему освещали непростую жизнь горцев.

Литературовед Наталья Капиева приводит наблюдение лингвиста Льва Жиркова о литературной жизни, увиденной им в 1923 году: «Песни появляются, можно сказать, почти еженедельно. Песни не анонимные, относящиеся не к коллективному творчеству, но имеющие определённого автора, всем известного, откликающегося зачастую на злобу дня... Песню эту можно не только петь, можно её и читать. Её на самом деле читают, обсуждают, критикуют, а если признают за великое произведение искусства, то и комментируют. Словом, мы наблюдаем полную и развитую аналогию с тем, что мы видим в нашей европейской литературной жизни. В эту деятельную литературную жизнь Цадаса внёс новую ноту. Придал, как он говорил, “древнему аварскому пандуру третью струну”. До него в аварской поэзии преобладала любовная лирика. “Третьей струной” стало реалистическое изображение повседневной жизни, обличительный пафос стихов».

Гамзат Цадаса писал для народа и не делал разницы между центральными газетами или простой стенгазетой в школе. Где публиковали — туда и отдавал свои стихи. Главным для него было, чтобы они дошли до людей.

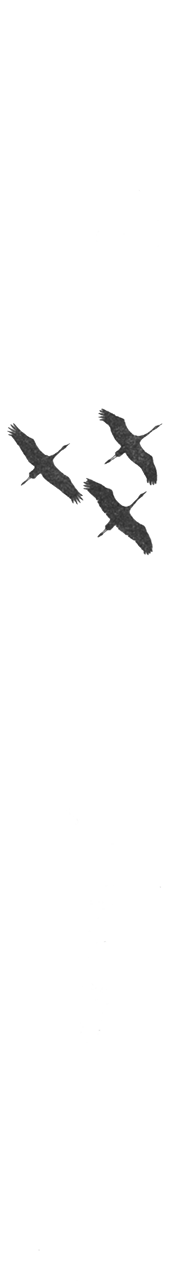

В те времена горцы писали на аджаме — аварском языке на основе арабского алфавита. Учёные люди, как Гамзат Цадаса, могли писать и на классическом арабском. Так Цадаса писал стихи о любви, чтобы их не могли прочесть другие. Но это, как вспоминал Расул Гамзатов, бывало не часто. Цадаса и сам полагал, что «стихи не должны быть такими, чтобы их нельзя было прочитать матери, дочери, сестре». Хотя были в горах поэты, как Махмуд из Кахаб Росо, которых это не останавливало. Слишком сильны были их чувства и безрассудна страсть.

Гамзат был другом Махмуда и ценил его высокий талант. А это — явление редкое, о котором Цадаса высказался так:

На рынках закон существует издревле:

Чем больше товара — тем стоит дешевле.

Товар и талант меж собою не схожи,

Таланта чем больше, тем стоит дороже

[5].

Но для себя Цадаса избрал иной путь:

Не лежит моя душа к песнопениям любовным,

Я хочу служить стране словом грозным, полнокровным.

И, заглядывая вдаль, я всегда мечтал, чтоб слово

Камнем истины легло на обычаи былого

[6].

«Высшего эффекта Цадаса достигал пародированием не только явлений действительности, — писал историк Амри Шихсаидов, — но и устоявшихся и устаревших жанровых и стилевых канонов национальной художественной практики, юмористической их стилизацией. Новаторски уловил Цадаса момент кризиса определённой модели национального художественного мышления, скажем, типа так называемых песен о набегах или песен о любовных похождениях».

«ЕСЛИ Б МОЯ МАМА ПЕСЕН МНЕ НЕ ПЕЛА...»

Женой Гамзата была Хандулай. Горянка была красивой, умной и терпеливой. Она почитала своего мужа, родила ему четверых детей, и вся её жизнь была посвящена семье.

Она была, как писал Расул Гамзатов, «хорошей соседкой для соседей, надёжной и отзывчивой родственницей для родных, понимала радость и умела оплакивать уходящих».

Жена известного поэта была неграмотной, но к творчеству своего супруга относилась с трепетным уважением.

Переводчик Яков Козловский, не однажды бывавший в Цада, писал о жене поэта: «Женщина необыкновенной доброты, трудолюбия, выдержки и такта, Хандулай хорошо понимала своего мужа и была достойна его... Гамзат с любовью писал о ней, что если бы не она, то вряд ли бы он достиг того, что сделал... Когда на заре он садился за работу и до слуха домочадцев доносилось его бормотание, похожее на молитву, Хандулай снимала башмаки, чтоб не нарушать тишины в доме...» Гамзатов добавлял: «Она иногда осмеливалась заглянуть к нему и узнать, не нужно ли чего, не кончаются ли чернила в чернильнице. Мать очень зорко следила за чернильницей отца и не давала ей пересыхать».

Как все горянки, Хандулай любила слушать песни. А своим детям пела колыбельные. В них, в этих лучших песнях матерей, Расул Гамзатов чувствовал истоки своего творчества.

Там, где вознёсся небу сопредельный

Кавказ, достойный славы и любви,

Не из твоей ли песни колыбельной

Берут начало все стихи мои?

[7]

Гамзатов посвятил своей матери, как и всем матерям мира, немало пронзительных строк. Он утверждал, что чувство к матери — великое, оно не поддаётся изучению, это предмет раздумий, переживаний и любви. Недоумевая, отчего в поэзии так мало стихотворений о матерях, он приводил в пример Николая Некрасова:

Великое чувство, его до конца

Мы живо в душе сохраняем.

Мы любим сестру и жену, и отца,

Но в муках мы мать вспоминаем.

«До Некрасова в русской поэзии, за редким исключением, трудно найти произведение о матери, — писал Расул Гамзатов. — В моей аварской классической поэзии я тоже не нашёл ни строчки о ней. Наверное, и у других народов дело обстоит примерно так же. Причина этому всему одна и та же. Её я старался изложить в стихах, обращённых к своим аварским предшественникам:

Читая вас, я удивляюсь снова,

Как вы могли, глашатаи сердец,

О матерях не написать ни слова,

Махмуд, Эльдарилав и мой отец?..

— А что же ты под небом Дагестана

Мать не воспел? — спросил я у отца.

— Не помнил я, осиротевший рано,

Её заботы, песен и лица...

Ни Пушкин, ни Лермонтов не чувствовали материнской заботы: матери подарили им только жизнь. Не о матери, о няне написал Пушкин своё знаменитое стихотворение... Но несмотря на это в русской и советской поэзии есть прекрасные стихи, посвящённые матери. Некрасов, Блок, Есенин, Твардовский и многие другие создали замечательные поэтические образы».

Вечное с мгновенным разве бы сумело

Так нахлынуть, слиться, так бурлить во мне, —

Если б моя мама песен мне не пела,

Колыбель качая, как лодку на волне

[8].

Позже Гамзатов призывал издать сборник колыбельных песен всего мира. Он был уверен, что это будет великая книга, несущая людям любовь и мир.

С рождением Расула детей в семье стало четверо. Старшей была сестра Патимат. Потом — сыновья Магомед и Ахильчи. Через три года после Расула родился Гаджи.

Штаны в заплатках. Золотое детство,

Хотел бы я опять в тебя одеться.

Как хорошо бы снова стать юнцом,

Застенчивым неопытным глупцом

[9].

Пока мальчишки познавали жизнь, пасли овец, помогали отцу пахать поле, молотить и, конечно, развлекались и проказничали, Патимат помогала матери. Нелегко было управиться с домом, в котором жила большая семья. Разжечь очаг, принести в кувшине воду из родника, приготовить еду, подоить корову, пришлёпнуть на забор коровьи лепёшки, чтобы солнце превратило их в кизяк — топливо для печи, постирать одежду в холодной речке, прополоть поле, задать корма скотине и птице. А зимой, когда времени оставалось побольше, прясть шерсть и ткать паласы... Домашним хлопотам не было конца, но дочка Патимат была хорошей помощницей.

«Отец не раз говорил нам, — вспоминал Гамзатов, — вас четверо, а сестра у вас одна. Берегите её, заботьтесь о ней. На земле у вас нет никого роднее сестры».

ЗВЁЗДЫ ДЕТСТВА

Дедушку по отцу Расулу увидеть не довелось, зато любовь и заботу деда по матери Гайдара он ощутил сполна.

Много знает дедушка

Былей-небылиц:

Про луну и солнышко,

Про зверей и птиц...

Мне на всё мой дедушка

Может дать ответ.

И не стар мой дедушка,

Отец его теперь работал делопроизводителем Хунзахского райисполкома. Ему уже не надо было ездить по сёлам и возить с собой большую семью. Прежде это случалось часто, и весь семейный скарб укладывался в две сумы (хурджины), перевозимые на отцовском коне. «В один хурджин был собран весь наш домашний скарб: одежда, остатки муки, толокно, сало, книги, — писал Гамзатов. — Из другой сумы выглядывала моя голова».

Работа у отца стала спокойнее, но её стало больше. Делопроизводство требовало работы с множеством бумаг, зрение портилось, и Цадасе пришлось завести очки.

Хотя он уже не был шариатским судьёй, люди по-прежнему шли к нему в поисках справедливости. На семью времени почти не оставалось. Но вниманием и заботой Расул обделён не был, потому что у него был замечательный дедушка.

«Новое я видел своими глазами, о старом слушал, вспоминая, и думы мои были, как разноцветные нитки, обвивающие большое веретено, — вспоминал Гамзатов. — Я мысленно представлял уж себе тот многоцветный ковёр, который можно соткать из этих ниток. В такие ночи дедушка садился около меня и начинал потихоньку рассказывать. То сказка, то песня, то мудрость, то прибаутка, то смешно, то страшно. Минуты и часы исчезали для меня, оставался только дедушкин голос и картины, которые рождало воображение. Отец или братья появлялись, перебивая дедушкину речь, и было жалко, что они своим приходом прерывали интересную сказку».

Особенно нравилось Расулу предание о задорном и озорном сорванце по прозвищу Дингир-Дангарчу. Тому всё было нипочём, всё-то он умел и ничего не боялся. Птицу в небе он останавливал свистом, рыбу со дна реки доставал рукой, к звёздам взлетал на орле. Позже Гамзатов напишет о нём:

«Где бродил, где ходил,

Дингир-Дангарчу?»

«В лес ходил, там бродил

Дингир-Дангарчу!»

«Для чего ты там был,

Дингир-Дангарчу?»

«Там деревья валил

Дингир-Дангарчу!»

«Ты в уме ли своём,

Дингир-Дангарчу?»

«Я хочу строить дом

Дингир-Дангарчу!

В доме будет жена

Дингир-Дангарчу!»

Персонаж поэта был очень схож с ним самим, неуёмным, дерзким и жизнелюбивым. Не случайно многие называли этим прозвищем и самого Расула Гамзатова.

Давным-давно средь горной тишины

Худой мальчишка рос под этой кожей.

Запруды строил, закатав штаны,

И криком эхо гулкое тревожил...

Вертлявую юлу хлестал кнутом,

Надоедая матери порядком,

И, если гости приезжали в дом,

Он подстригал коням хвосты украдкой...

Я без улыбки вспомнить не могу,

Как мама по ногам меня стегала,

Когда я слишком близко к очагу,

Грозя кастрюлям, подбегал, бывало...

[11]

Дед Расула умер, когда внуку было всего четыре года. Но поэт запомнил его доброе лицо, его сказки и предания. «Лица тех людей, кто не рассказывал мне сказок, я не могу себе ясно представить, — писал Гамзатов, — хотя эти люди, наверное, здравствуют и поныне. Помню, когда я слушал белобородых сказителей, мне казалось, не они рассказывают эти удивительные сказки, а горы, древние пещеры, похожие на пасти чудовищ, сама земля и вода, солнце и луна».

Дед больше любил сказки и весёлые истории, загадывал загадки и учил скороговоркам. Отец отдавал предпочтение объяснению окружающего мира и преданиям о героях, которыми были полны горы. Ведь ещё были живы те, кто видел Шамиля и даже их земляка храбреца Хаджи-Мурата.

«Перед вечером, в сумерки, он брал меня на колени, закрывал полой тёплого душистого тулупа и рассказывал, рассказывал... Он говорил о дорогах, о реках, о том, как распускаются цветы и зачем на них прилетают пчёлы. Он говорил о том, как восходит солнце и как оно заходит. Он рассказывал о нравах, обычаях старины, о молитвах, творимых перед битвой».

Сказки, пословицы, поговорки, чудесные истории, легенды и предания, услышанные в детстве и запавшие в сердце, Расул Гамзатов называл «страницами большой истории моего маленького народа».

Расул жадно впитывал всё новое и интересное. Но стихи отца попросту завораживали, и он их сразу запоминал. Ему казалось чудом, как буквы и слова складывались в стихи, как менялись образы от того, в каком порядке слова располагались, а ритм стихов напоминал ему покачивание люльки, в которой лежал теперь его младший брат Гаджи.

«Бывало, когда горцы нашего аула собирались около мечети на годекане, то есть на сходку, чтобы обсудить некоторые общие дела, я читал им стихи моего отца, — вспоминал Расул Гамзатов. — Я был ребёнок, мальчик, но стихи умел читать с большой энергией (даже с излишней энергией), громко, выделяя некоторые понравившиеся мне слова и звуки. Так, например, читая новое стихотворение отца “Травля волка в Цада”, я звук “цъ” в словах “бацъ” и “цъада” произносил сквозь стиснутые зубы, но так, что они всё равно дрожали, лязгали, стукались друг о друга. Мне казалось, что при таком резком, напряжённом произношении этих звуков получается больше впечатления.

Отец каждый раз поправлял меня, говоря: “Разве слово похоже на орех, чтобы его грызть и дробить зубами? Или разве слово похоже на чеснок, чтобы его толочь в каменной ступе каменным пестиком? Или разве слово — это сухая каменистая земля, которую нужно пахать, что есть силы, налегая на соху? Произноси слова легко, без натуги, чтобы зубы твои не лязгали и не стучали”».

Работы у отца всё прибавлялось, а Расулу казалось, что ещё не все горские сказки, не все стихи он услышал. И тогда он нанимался к соседу пасти коня — за сказку, которую он ему расскажет. Или ходил к пастухам, чтобы послушать их песни.

Детство всегда золотое, каким бы трудным оно ни было на самом деле. Редкий писатель не черпает вдохновение из этого чудесного источника первозданных чувств, ошеломляющих открытий, очарования красотой мира. Возвращение в детство остаётся вечной мечтой, а соприкосновение с ним согревает сердце, тревожит душу.

Об этом и написанное много позже стихотворение «У очага», которое считается одним из лучших в творчестве Расула Гамзатова.

Дверцы печки растворены, угли раздуты,

И кирпич закопчён, и огонь тускловат.

Но гляжу я на пламя, и кажется, будто

Это вовсе не угли, а звёзды горят.

Звёзды детства горят, звёзды неба родного.

Я сижу у огня, и мерещится мне,

Будто сказка отца вдруг послышалась снова,

Песня матери снова звенит в тишине.

Полночь. Гаснет огонь. Затворяю я дверцу —

Нет ни дыма, ни пламени, нет ничего.

Что ж осталось? Тепло, подступившее к сердцу,

Песня матери, сказка отца моего

[12].

Стихотворение удивило многих читателей, видевших в поэзии горцев, в основном, продолжение героического фольклора. Народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев писал о нём: «Стихотворение Гамзатова имело такое содержание, ту художественную силу и суть, оно было написано на такую тему, которые делали его явлением редким во всей поэзии горцев тех лет. Тогда многих наших авторов одолевали риторика, общие слова и голая декламация, стихотворцы могли писать о чём угодно за исключением всего того, что их окружало, было им близко по их рождению, лежало рядом, просилось в стихи и связывало их с родной землёй, с отчим домом. Писать на такие темы, какую поднимал Гамзатов в процитированном выше стихотворении, большинство горских поэтов в те годы считало изменой гражданственности, впадая в непростительное для литераторов заблуждение. Мне думается, что Гамзатов явился первым из национальных поэтов страны, вызвавшим в переводе на русский язык небывалый доселе горячий интерес со стороны

читателей во всех уголках Советского Союза».

«ВЫУЧИ ЭТИ БУКВЫ!»

Когда настала пора учиться грамоте, шестилетнего Расула отдали в школу при мечети, прозванную «школой Гасана».

Первым учителем Расула и стал этот удивительный Гасан, в котором отражалось и парадоксально совмещалось всё то, что происходило в Дагестане.

«Гасан был странный и добрый человек. Странность его состояла в том, что он верил, будто можно совместить новое и старое, — писал Гамзатов. — Как он умудрялся совмещать это в себе, одному Богу известно. Одновременно он был секретарём комсомольской организации в одном ауле и муллой в другом. Чем это кончилось, нетрудно догадаться: как муллу его прогнали из комсомола, а как комсомольца отстранили от мечети. Во время Гражданской войны он был красным партизаном... В его программе всё перепуталось — и арабское, и русское, и латынь. На фанере он писал огромные арабские буквы и говорил:

— Учись выводить эти буквы. Твой отец всю жизнь читал и писал по этим буквам.

Потом он выводил такие же большие русские буквы и говорил:

— Учи их. Твой отец в возрасте, когда уже носят очки, выучил все эти буквы. Они тебе пригодятся.

Иногда он давал нам задание выучить какой-нибудь текст, а сам уходил в мечеть молиться.

Когда он обучал нас арабскому письму, в руках у него была палка, которой он и бил нас за ошибки или за нерадение. Когда же дело доходило до русского алфавита, Гасан брал в руки линейку. Таким образом, нам попадало то от палки, то от линейки.

...Никто не успел окончить школу Гасана, её закрыли. Гасан стал работать на колхозной ферме, был послан на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку и вернулся оттуда с выставочной медалью. Две другие медали он получил на фронте».

После закрытия школы Гасана учёба продолжилась в светской школе. Первая такая школа была открыта в Хунзахской крепости.

Эта огромная по тем временам крепость была построена в 1867 году, когда Кавказская война уже давно закончилась. Располагается она не в самом Хунзахе, а неподалёку от бывшей столицы Аварского ханства, в местности Арани, на выкупленной у горцев земле.

В крепости располагались казармы гарнизона, арсенал, лазарет и прочие крепостные постройки. Тогда же у крепости образовался базар, который, как и сама крепость, существует и теперь.

Сразу за крепостью Хунзахское плато расходится широким клином, образуя глубокую пропасть, в которую водопадом обрушивается река Тобот. Здесь каждый может насладиться грандиозной панорамой, непременно увидит парящих в ущелье орлов и, если повезёт, разглядит в скальных щелях их гнёзда.

В 1871 году крепость посетил император Александр II. В последующие годы крепость была важным стратегическим укреплением, принимавшим участие в бурных событиях вплоть до окончания Гражданской войны.

Со временем крепость превратилась в новую Хунзахскую столицу, в которой расположились всевозможные государственные учреждения. Там же были открыты школы, больница, издательство с типографией, клуб, давший начало Аварскому театру, магазины и многое другое.

В Школе крестьянской молодёжи, куда определили Расула, учились дети из близлежащих сёл. Учёба давалась ему легко, сказывались отцовское воспитание и даже незаконченная школа Гасана.

В крепости было много интересного. Под церковной колокольней гнездились голуби, которых юные пионеры пугали своими горнами, старые царские пушки выглядели готовыми к бою, то там, то тут ребята находили ядра, оружие, царские монеты. Всё это разыгрывалось в разных играх, если не отбиралось старшими.

«К моим временам грозность Хунзаха осталась только в легендах да пересказах, — писал Гамзатов. — Через её амбразуры мы, школьники, кидали друг в друга яблочными огрызками либо снежками...»

Расул почти не знал русского языка, как и большинство его приятелей, но находились и «знатоки», которые всегда готовы были «помочь».

«За одной партой со мной сидела синеглазая девочка, дочка русской учительницы, Нина, — вспоминал Гамзатов. — Она мне очень нравилась, но я не осмеливался сказать ей об этом. Наконец я решил написать записку. Но и это было не просто, потому что в то время я ещё не умел написать по-русски ни одного слова. Я обратился со своей заветной просьбой к приятелю. Он говорил мне какие-то непонятные русские слова, а я записывал их русскими буквами. Я думал, что пишу прекрасные слова о любви, какие мне хотелось бы сказать Нине. Дрожащими руками я передал записку своей соседке, дрожащими руками она развернула её и вдруг покраснела и убежала из класса, и больше не хотела сидеть со мной за одной партой».

Нетрудно догадаться, что приятель научил Расула неприличным словам, и кончилось это тем, чем должно было кончиться, а также потасовкой с коварным одноклассником. Но красавицу Нину Гамзатов вспоминал долгие годы и посвятил ей трогательные стихи.

В стихотворении «Вера Васильевна» Расул Гамзатов взволнованно говорил о своей первой русской учительнице:

Вспоминаю себя семилетним пострелом

В дальнем горном ауле. Осенней порой

На меня, как родная, она посмотрела,

Та приезжая женщина с речью чужой.

Первый русский урок позабыть я могу ли?

День погожий в сиянье сквозной синевы...

Друг наш, Вера Васильевна, в горном ауле

Двадцать лет прожила ты — посланец Москвы...

По ночам ты бралась за тетрадки при свете

Самодельной коптилки, мерцавшей едва.

На графлёных страницах аварские дети

Выводили впервые по-русски слова...

[13]

Он всегда с благодарностью вспоминал первую учительницу, научившую горского мальчишку русскому языку и открывшую ему великую русскую литературу.

С русским языком в Дагестане было непросто, происходило много метаморфоз, мешавших овладеть им в полной мере. Язык неразрывен с алфавитом, а ученикам приходилось изучать сразу два алфавита — латинский и русский. Дело спасали отважные русские учителя и учительницы, приезжавшие работать в Дагестан.

Незадолго до того как Расул стал учеником, в мусульманских регионах, веками писавших на арабском или аджаме, на основе арабского алфавита была введена латиница.

Случилось это после постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 7 августа 1929 года «О новом латинизированном алфавите народов арабской письменности Союза ССР». Власти, разумеется, ссылались на пожелания рабочих и крестьян, которые, скорее всего, не подозревали о своём «волеизъявлении».

Постановление обязывало впредь пользоваться новым латинизированным алфавитом и обучать на нём же, поручало заменить наборные машины, шрифты, пишущие машинки на новые, а импорт оборудования прежней системы попросту запретить. Особенно важным был шестой пункт постановления:

«Предложить правительствам союзных республик принять меры к тому, чтобы редакционно-издательские планы национальных издательств предусматривали рост изданий на новом латинском алфавите народов арабской письменности Союза ССР за счёт максимального сжатия или прекращения изданий на арабском алфавите».

По этому поводу даже поручалось предусмотреть «необходимые ассигнования на покрытие убытков издательских организаций от обесценения литературы, напечатанной арабским алфавитом».

Население в одночасье стало «неграмотным» и вынуждено было переучиваться. Как и у других горских народов, аварская светская письменность стала латинизированной.

Именно на латинице печатались в газетах стихи Гамзата Цадасы.

Реформы касались не только газет, учебников и школьных тетрадей. Они похоронили под собой целые пласты национальной культуры. Этот насильственный разрыв сказывается до сих пор. В архивах пылятся тысячи книг, написанные прадедами современных горцев и непонятные потомкам, а на кладбище трудно отыскать могилу дальнего предка, потому что надписи на плитах сделаны по-арабски. Знавшие аджам умели читать по-арабски даже не понимая самого языка. Но имена, многие слова и цифры они понимали.

Но как новое поколение прочтёт страстные, обжигающие стихи любимого в народе Махмуда из Кахаб-Росо? Сборник его стихов вышел в 1924 году и стал большой редкостью, а новым издательским предпочтениям властей он не соответствовал.

Трудно себе представить, что стало бы с культурами больших народов, если бы их письменность была вдруг переведена на арабскую графику или китайские иероглифы.

После некоторой адаптации новая письменная система оказалась приемлемой для передачи особенностей горских языков. И всё же оставались сомнения, что латиница приживётся. В Дагестане такое уже случалось, когда после Кавказской войны была введена письменность на основе кириллицы, существовавшая вместе с аджамом. Определённую роль это сыграло, но в 1910 году кириллица была отменена и письменность вернулась к аджаму.

На введение новой письменной системы повлияло введение аналогичной системы основателем Турецкой Республики Кемалем Ататюрком. Он провёл эту реформу в 1928 году, незадолго до реформ в СССР. Советские власти видели в Ататюрке союзника и понимали всю значимость нововведения. В Дагестане, как и в Турции, было немало противников новой системы, не желавших отрыва от своего культурного наследия, арабоязычной письменной традиции.

Вспомнили и «Антиписарское движение» 1913—1914 годов, когда горцы восстали против насильственной русификации и замены традиционного для них способа сельского самоуправления на более удобную для властей форму. Восстание быстро разрасталось, что грозило непредсказуемыми последствиями, учитывая шедшую Первую мировую войну, на которой сражалось множество горцев — родственников и односельчан восставших. «Дикая дивизия» наводила ужас на противника, и никто не желал её появления на Кавказе. Власти сочли за лучшее отступить от своих намерений. В том восстании участвовал и Гамзат Цадаса.

Но теперь ситуация была иная. Турция была отдельным государством, а Дагестан — частью СССР. Однако и латинице не суждено было долго просуществовать наряду с кириллицей. Тем не менее она же и облегчила переход на кириллицу, с которой у латиницы было много общего, включая графику.

Введение латиницы было воспринято относительно спокойно ещё и потому, что грамотных людей было не так много, а в стране происходили события куда более тревожные и касавшиеся каждого.

Разруху после Гражданской войны в какой-то мере помог преодолеть нэп — новая экономическая политика 1920-х годов, сменившая суровый военный коммунизм с его принудительной продразвёрсткой. Тогда у крестьян отбиралось почти всё, вызывая недовольство и восстания. Нэп разрешил частое предпринимательство, торговля расцвела, урожаи росли, потому что зерно теперь можно было продавать по свободной цене, инфляция почти прекратилась, товаров стало много. Горцы — народ предприимчивый и трудолюбивый, и в села начал возвращаться достаток. Но когда страна начала приходить в себя, большевики увидели, что экономика может оказаться сильнее политики, и почувствовали угрозу своему могуществу. К тому же в стране начались Первая пятилетка и индустриализация, голодные города нуждались в хлебе, а крестьяне отказывались его продавать по низким ценам, как того требовала власть.

Нэпманов начали всячески притеснять, лишили избирательных прав, обложили драконовскими налогами. А затем наступила волна репрессий, накрывшая и нэпманов, и поднявшееся с колен крестьянство.

И тех и других принялись «раскулачивать», конфискуя сбережения и имущество, и высылать целыми семьями в Сибирь. Достаточно было иметь небольшую мельницу или маслобойню, наёмного рабочего или просто числиться «кустарём-одиночкой с мотором», чтобы оказаться в смертельно опасном списке «кулаков». В том же списке могли оказаться и все, кто имел отношение к духовенству.

Нэпа не стало. Зато началась сплошная коллективизация. Общинное сознание было у горцев в крови, и поначалу, вольно или невольно, в колхозы записывались целыми аулами, вместе с полями и скотиной. Но и разочарование не заставляло себя долго ждать. Повальные хлебозаготовки, конфискации и прочие «успехи» новой власти напоминали мрачные времена военного коммунизма. Колхозы редели, а многие и вовсе распадались. Хлеб прятали или продавали, как и скот, и лошадей, не дожидаясь конфискации.

Народ роптал, и единство в нём вновь нарушилось. Начались выступления не только против разорительных хлебозаготовок и колхозов, но и против самой советской власти. Люди, конечно, стремились к новому, ещё не угас революционный энтузиазм, но никто не хотел, чтобы оно было хуже старого. В ответ начались репрессии.

Расул всего этого не понимал, только вдруг начали исчезать куда-то его друзья, родителей которых записали в «кулаки», пустели дома в Цада. Зачастили по дорогам всадники в кожанках, ещё вчера бывшие сельскими бездельниками. Партийцев и комсомольских активистов тогда появилось много. Возможно, ещё и потому, что им разрешалось носить оружие, запрещённое для обычных граждан.

Еды в школе стали давать всё меньше. Громче пели горны и стучали барабаны, но веселее от этого не становилось.

В те трудные годы детвора с особым чувством пела дореволюционную песню Владимира Попова о картошке, переделанную для пионеров:

...Наши бедные желудки-лудки-лудки-лудки

Были вечно голодны-ны-ны,

И считали мы минутки-нутки-нутки-нутки

До обеденной поры-ры-ры!

А дома Расул чаще стал замечать опечаленного отца и заплаканные глаза матери.

Всё это вполне могло обернуться новой Гражданской войной. Власти ослабили давление на крестьян, приняли постановление «О революционной законности», а затем и «О льготах и преимуществах простейшим производственным объединениям, их членам в горных аулах Дагестанской АССР».

На стенах ещё висели агитплакаты с лозунгами: «Кулак — ярый враг коллективизации», «Долой кулака из колхоза», «Уничтожим кулака как класс», но стали появляться и новые. Один из них приглашал на спектакль недавно возникшего в Хунзахе Аварского театра.

Старожил аула Цада Абдулгамид Султанов рассказывал автору книги:

«Я работал в поле. Вдруг слышу чей-то разговор. Потом вижу — Расул идёт один, а разговаривает за двоих. Меняет голос и говорит как будто кто-то другой. Когда увидел меня, рассмеялся. Мне, говорит, дали роль в театре. Вот я и говорю за себя и за другого человека, с которым буду на сцене разговаривать. Я, говорит, репетирую. Тогда ещё у него была склонность к искусству, к литературе, к актёрству».

Появление Аварского театра стало очень ярким культурным событием. Истоки театральной культуры аварцев, как и у других народов, уходят корнями в народные праздники, обычаи, обряды и фольклорные традиции. Одним из них был обряд вызывания дождя, когда костюмированное шествие, в накидках из трав и цветов, с песнями двигалось по аулу, останавливаясь у домов и призывая Всевышнего ниспослать дождь изнемогающей от засухи природе. Люди обливали процессию водой и угощали, чем могли.

Основателем театра стал Абдурахман Магаев, бывший несколько лет актёром в Кумыкском театре, который появился раньше. Кумыкский язык тогда знали многие, кумыки в основном жили на равнине, у моря, куда весь Дагестан ездил по торговым и прочим надобностям. И в произношении кумыкский язык был легче аварского.

Желание создать национальный театр наталкивалось на многие препятствия. Власти разрешили театру играть в клубе Хунзахской крепости и даже выделили вооружённую охрану. Но где было взять актёров? С большим трудом удалось собрать небольшой коллектив. Мало кто соглашался идти в актёры, даже если у него были явные артистические способности. Ещё труднее было с актрисами. Абдурахману Магаеву пришлось проявить чудеса красноречия, чтобы уговорить Зейнаб Набиеву, а прежде — её родственников и сельское начальство отпустить девушку на работу в театр. У неё был талант и прекрасный голос, но были и опасения, что пойдут сплетни и пересуды. Она опасалась не напрасно. Махмуд Абдулхаликов, ставший позже популярнейшим актёром, аварским Насреддином, рассказывал автору книги, что ему не раз приходилось драться с парнями, которые поджидали его по дороге в Хунзах. Актёрство считалось тогда делом зазорным даже для мужчин, не говоря уже о женщинах. Однако первые же представления принесли театру такую славу, что те же парни просили достать им билеты на спектакли, учитывая близкое знакомство с актёром.

Первое время, в отсутствие профессиональных режиссёров, театр показывал то, к чему был расположен зритель — музыкальные концертные программы, шуточные сценки, театрализованные представления на основе фольклора и поэзии. Для этого особенно подходили сатирические стихи Гамзата Цадасы.

«Аварцы умеют ценить талант человека, особенно талант певца, — писал Махмуд Абдулхаликов. — Хорошая песня заставляет танцевать аварское сердце». Даже сегодня редкий спектакль Аварского театра обходится без включения песни или танца, а актёры, как правило, ещё и замечательные певцы и танцоры.

Магаев, познавший вкус профессионального театра, хотел большего. Его неустанные усилия увенчались успехом, в театр приехали работать режиссёр Павел Шияновский и его брат Иван — художник и декоратор. После серьёзной работы с труппой была поставлена пьеса Константина Тренева «Любовь Яровая». Премьера спектакля стала официальным открытием театра. Возможно, именно в ней, в небольшой роли, и дебютировал Расул Гамзатов.

Этот и другие спектакли, особенно по пьесам дагестанских драматургов, вызывали у зрителей бурную реакцию. Когда представлялась пьеса о кровной мести, женщины в зале рыдали, а мужчины рвались на сцену с обнажёнными кинжалами.

Театр Расула увлёк. Он с упоением играл небольшие роли, которые ему доставались. Это было открытием нового мира, когда можно было не только слушать про какого-то героя или читать о нём, а самому в него превращаться. Порой Расул так вживался в роль, что оставался в образе даже вернувшись домой, чем очень всех веселил. Он запоминал не только свои роли, но и роли остальных участников, подсказывая слова, когда кто-то их забывал.

По примеру отца, он участвовал и в выпуске стенгазеты, писал для неё, что было нужно. И сам не понимал, как простые слова складывались в строки, напоминавшие стихи. Впрочем, стихами он это не считал, стихи были у отца, и ещё — в учебниках по русской литературе, которые он знал почти наизусть.

«Русскую литературу я узнал ещё в детстве, её прелесть я ощущал ещё до того, как стал брить пушок над губой. Отец заставлял меня, когда я был школьником, читать аульчанам толстовского “Хаджи-Мурата”, тут же переводя его на аварский язык. Старики тогда говорили, что человек не в силах создать такую правдивую книгу, что, наверно, её создал сам Господь. А я учил наизусть басни Крылова, “Хамелеона” Чехова, “Деревню” Пушкина в дивном переводе Гамзата Цадаса».

Новая должность не мешала Гамзату Цадасе оставаться поэтом и бичевать общественные пороки.

«Подлинный нравственно-этический суд совершил Цадаса над позорными проявлениями женского бесправия, — добавляет Амри Шихсаидов. — Поэт ратовал за раскрепощение горянки, защищал её от унижений, сетовал, что “из-за неверного взгляда на женщину мир хромает на одну ногу”».

Люди жадно вслушивались в его новые стихи, которые, кроме прочего, скрашивали их нелёгкую жизнь. И Гамзат оправдывал их ожидания. Ворам, казнокрадам, взяточникам, всем, кто жил нечестно, плохо спалось в ожидании новой сатиры или басни Цадасы.

«Гамзат слышит и голос худой овцы, и стоны коня с израненным хребтом, — писал он о себе. — Гамзат читает жалобы волов с намозоленными от ярма шеями и горькие вопли сельпо, опустошённого растратчиками. Гамзат не любит пчелу, которая не даёт мёда, и курицу, что не несёт яйца».

После губительных мутаций с алфавитом культурная жизнь стала понемногу оживать. Литература в чём-то зависела от политических режимов, но продолжала существовать даже при самой мрачной тирании. Теперь же и в этой сфере происходили явные перемены к лучшему. Началось издание учебников, переведённых на новый алфавит, выходили первые книги.

ПРИЕЗД РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

За год до намеченного на 1934 год Первого съезда советских писателей в Дагестан приехали писатели из России. Среди самых известных из них были Николай Тихонов, Пётр Павленко и Владимир Луговской.

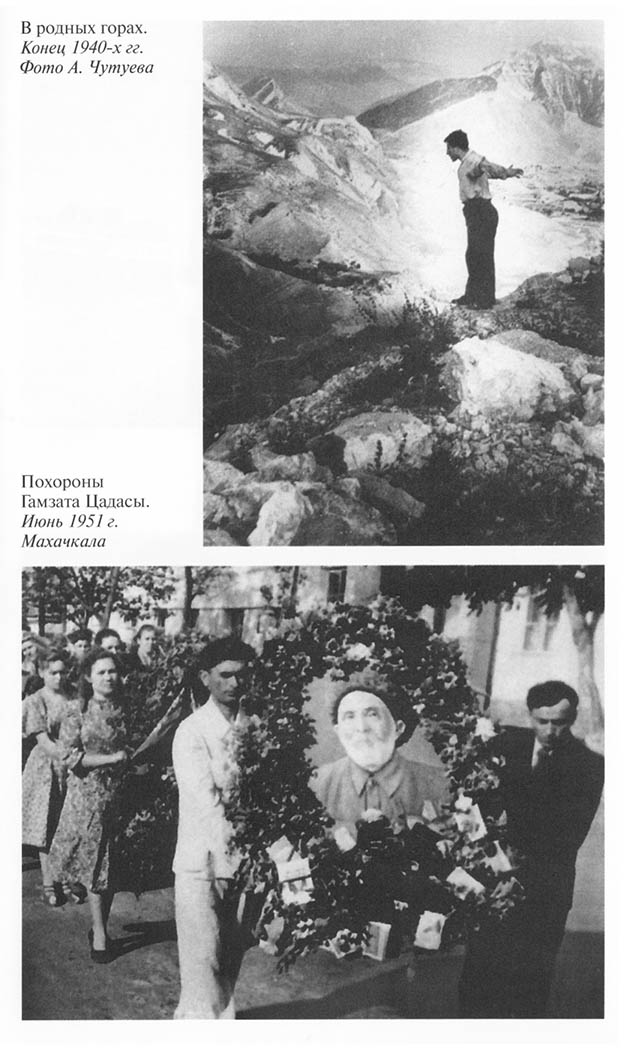

Сохранилась фотография лета 1933 года, на которой Гамзат Цадаса изображён с приехавшими в Хунзах Тихоновым, Луговским и Павленко. Побывали они и в ауле Цада в доме Гамзата. Расул Гамзатов вспоминал о их приезде, как они беседовали о литературе и читали друг другу стихи.

«Русского языка отец не знал, — писал Расул Гамзатов. — Ему приходилось на арабском же языке читать Чехова, Толстого, Ромена Роллана. Ни о ком из них горцы тогда не имели представления. Больше других писателей отец любил Чехова, особенно понравился ему рассказ “Хамелеон”, и он часто его перечитывал». Но писатели легко находили общий язык, лишь в крайних случаях пользуясь помощью переводчика.

А затем русские писатели начали переводить стихи Цадасы и открыли его русскоязычному читателю, как и других поэтов Дагестана.

Приехали писатели на машине, которая была тогда в диковинку. Дальше, по горам, писатели путешествовали на лошадях. Когда они приехали на родину поэта в аул Цада, это почти совпало с большим событием — Гамзат Цадаса добился, чтобы в аул провели водопровод. Про этот водопровод позже писал Владимир Огнёв, прочитав где-то статью, высмеивавшую водопроводный кран. «Пригласить бы такого “специалиста” по вопросам народности в аул Цада и дать ему двухвёдерный кувшин... Вряд ли он бы стал после этого, вообще, статьи писать».

Гости были очарованы Кавказом, его природой, историей и людьми, изучали быт и культуру горцев, отмечали приметы новой социалистической жизни. С их приездом началась особая глава в дагестанской литературе и литературе о Дагестане. В центральной печати стали выходить стихи, рассказы, повести о Дагестане. Появились переводы дагестанских поэтов.

В очерке «Кавалькада» Николай Тихонов писал:

«Лошадь моя шла шагом, помахивая гривой. В общем звоне стремян, скрипе седел и похрапывании коней явился мне ещё один стих...

Вечерним выстрелам внимаю...

Никаких выстрелов слышно не было. Всё было тихо в этой дружеской долине, всё было мирно, и только эти две строки, как будто прилетевшие из глубины скал или рождённые блеском далёкой реки и одуряющим запахом лугов, звучали в моей голове».

Выстрелы зазвучали позже, в книге Петра Павленко «Шамиль» — о борьбе горцев за свободу и независимость. Его приезд в Дагестан, на родину Шамиля и Хаджи-Мурата, дал возможность воочию увидеть места действия грандиозной исторической драмы, окунуться в атмосферу событий, познакомиться с земляками и даже потомками будущих героев его книги.

Русские писатели стали продолжателями замечательной литературной традиции, заложенной Грибоедовым, Пушкиным, Бестужевым-Марлинским, Лермонтовым, Львом Толстым, которые знали Кавказ не понаслышке, были участниками и очевидцами многого из того, о чём писали в своих произведениях. Кавказ менял всех, кто оказывался в его объятиях, а классики изменили представление российского общества о Кавказе.

«Я вижу Кавказ, — писал Александр Бестужев, — совсем в другом виде, как воображают его себе власти наши». Прекрасная, окутанная чарующими легендами страна, её воинственные жители, их героическое противоборство с северным титаном, смешение языков, рас, религий, политических интересов и человеческих страстей — всё это стало для Бестужева, который взял себе псевдоним Марлинский (фамилия декабриста была под запретом), бурным источником творческого вдохновения.

Он не только писал о Кавказе, одним из первых Бестужев-Марлинский начал переводить поэзию горцев. Поразившую его прощальную песню мюридов он перевёл так:

Плачьте, красавицы, в горном ауле,

Правьте поминки по нас:

Вслед за последнею меткою пулей

Мы покидаем Кавказ.

Эти песни поразили даже взыскательного критика Виссариона Белинского: «Перевод его песен горцев в “Аммалат-Беке” кажется лучше всей повести: в них так много чувства, так много оригинальности, что и Пушкин не постыдился бы назвать их своими».

Кавказские произведения сделали Бестужева-Марлинского популярнейшим писателем. Ими зачитывались все — от сентиментальных девиц до императора. Так зародилось новое романтическое направление в русской литературе.

Официальные царские историографы и генералы предпочитали называть борьбу горцев Кавказа мятежом или бунтом, пытались не придавать событиям их настоящего исторического значения. Однако поэты и писатели отдавали должное справедливой борьбе горцев за свободу, тем более что среди оказавшихся на Кавказе литераторов было много тех, кто сам пострадал от мертвящего самодержавия.

Кавказская тема нашла отражение во многих произведениях русских писателей. Пользовались популярностью рассказы и повести Василия Немировича-Данченко, старшего брата знаменитого режиссёра, основавшего с Константином Станиславским Художественный театр.

«Лермонтов, по моему убеждению, — один из загадочных поэтов мира, умевший выражать невыразимое, — говорил Расул Гамзатов Владимиру Коркину. — Он для меня — олицетворение великой поэтической традиции, глубины общечеловеческой мысли, к которой я стремлюсь. Сказать иначе, я хотел бы видеть мир глазами Пушкина, Лермонтова — поэтов, открывших для меня раньше всех и ярче всех мою родину — Кавказ... Кавказ для Пушкина, Лермонтова и других поэтов являл символ свободолюбия. В то время как царизм стремился завоёвывать, покорять народы, поэзия вопреки этому прославляла мужество горцев, сражающихся за свободу. Назвав Кавказ “царём земли”, Пушкин выразил восхищение его сверкающими вершинами, древнейшей культурой и поэзией, народом».

Гамзатов восхищался гением Пушкина, силой и необъятностью его литературного дара. Но была у него и обида на поэта за строку из «Кавказского пленника» — «Смирись, Кавказ, идёт Ермолов!». Он готов был повторить вслед за Петром Вяземским: «Поэзия — не союзница палачей!»

«Десятки лет и Ермолов, и другие царские генералы, кровавые палачи малых народов, не могли ни огнём, ни мечом покорить Кавказ, — писал Расул Гамзатов. — Нас покорила волшебная поэзия Пушкина, нас пленили ум и талант великого сына России».

Нет, не смирялись и не гнули спины

Ни в те года, ни через сотню лет

Ни горские сыны, ни их вершины

При виде генеральских эполет.

Ни хитроумье бранное, ни сила

Здесь ни при чём. Я утверждать берусь:

Не Русь Ермолова нас покорила,

Кавказ пленила пушкинская Русь

[14].

Но тот же Пушкин первым взглянул на Кавказ, на восточный мир, к которому его тогда относили, по-иному, когда встретил там поэта.

«Я с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие, — писал Пушкин, — но как же мне стало совестно, когда Фазиль Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умною учтивостью порядочного человека. Он надеялся увидеть меня в Петербурге, он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и пр. Со стыдом принуждён я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Впредь не стану судить о человеке по его бараньей папахе и по крашеным ногтям».

В начале XX века о Кавказе тоже не забывали. Роман Фатуев (Иван Бобков) много писал о Дагестане, а в 1928 году выпустил роман «На Пьяном Кресте» о Гражданской войне на Северном Кавказе. Фатуев был другом Гамзата Цадасы, часто встречался с поэтом. Помнил его и Расул Гамзатов. Позже ему довелось побывать в московской квартире Фатуева, где Гамзатова восхитила уникальная библиотека, особенно её кавказская часть. В ней, как вспоминал Гамзатов, обнаружился даже экземпляр журнала «Московский телеграф» с началом кавказской повести Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек», подаренный автором жене коменданта Дербента.

Приезд русских писателей значительно повлиял на литературный процесс в Дагестане. Начался тот самый «культурный диалог», приносивший пользу и дагестанской, и русской литературе. Активнее пошёл процесс объединения литературных сил республики. Крепче становились связи с коллегами в России и писателями других народов Дагестана. Советская Россия была наследницей великой литературы, продолжала и развивала её традиции. А замечательная школа перевода бесконечно расширяла круг читателей, которые получали возможность познакомиться с литературой горских народов.

В свою очередь, переводы пробудили особый интерес дагестанцев к русскому языку. Теперь это была не вынужденная необходимость понимать имперско-колониальный язык, а живой интерес к языку великой литературы. И этот русский язык выгодно отличался от казённо-административного. В результате язык Пушкина и Лермонтова стал в Дагестане языком межнационального общения.

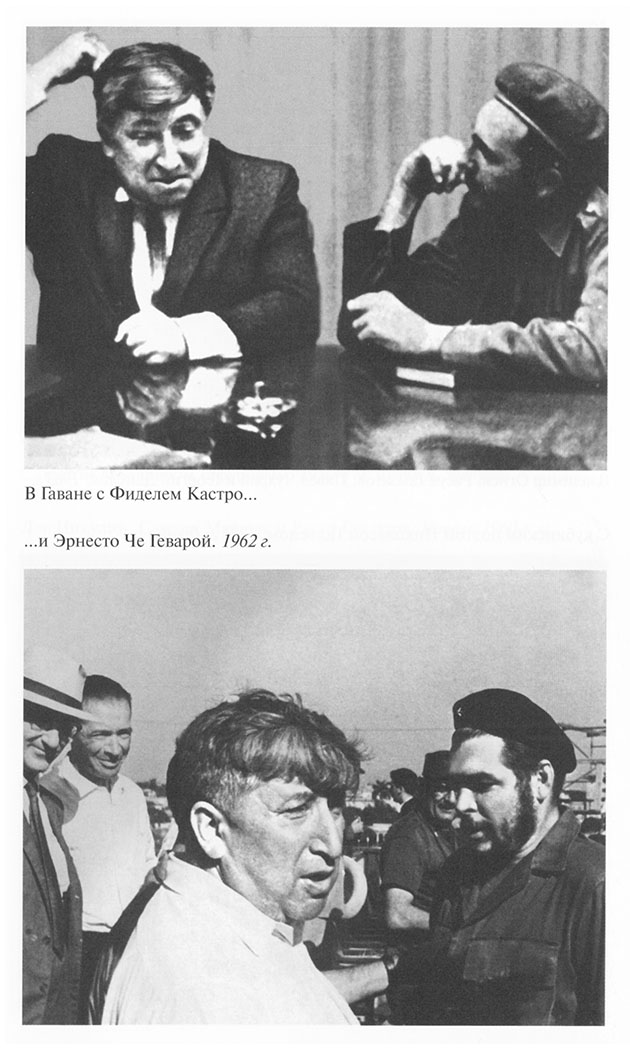

«Благодаря своему языку Россия подарила мне не только собственную литературу, но и Шекспира, Мольера, Гёте, Тагора, Шевченко, — говорил позже Расул Гамзатов в интервью с Кларой Солнцевой. — А без них как можно жить художнику? Аварский цветок лежит у меня в томике Блока. Нет юга без севера. А северу необходим юг. Лично я без русского языка был бы как без крыльев. Вот написал о своей матери-горянке и получаю трогательное письмо. Откуда? С Дальнего Востока. Пишу о погибших братьях, превратившихся в белых журавлей, и снова эхом откликается Россия. Душевный, отзывчивый народ».

СЪЕЗД В МАХАЧКАЛЕ

1934 год принёс много нового. Началась новая жизнь и для Гамзата Цадасы.

К традиционной для горских поэтов духовной, патриотической, антифеодальной поэзии дагестанские классики добавили темы любви и борьбы с социальной справедливостью. Гамзат Цадаса ввёл тему новой жизни, ниспровержения отжившего, расширил жанровую палитру произведениями для детей и юношества, создавал драматургические произведения для театра.

Слава его давно перешагнула границы Хунзахского района, или Хунзахского участка Аварского округа, как он тогда назывался. В Махачкале была издана его первая книга «Метла адатов» («Падатазул жул») и проведён его творческий вечер.

...Меня пригласили в Махачкалу,

Повесили афишу, что «я, мол, приехал»...

Честь-то какая! Но мне не до смеха,

Едва не сгорел я тогда со стыда.

Потом стихи мои вслух произносили,

И пели песни мои про се и про то,

И хохотали до колик, слушая,

Про «старые буквы» и про «чохто»...

А ведь стихи мои очень простые —

Простые стихи для людей простых,

Подумать только, какое значенье

Имеет простой и честный стих!

Наталья Капиева писала: «Это было время и счастливое, и трудное для Цадасы. Только что вышла первая книга его стихов — сборник сатир “Метла адатов”. Успех её был так велик, что — неслыханное тогда в Дагестане дело! — тираж тут же пришлось повторить. Стезя сатирика никогда не была лёгкой. Но особенно нелёгкой была она в исторических условиях 30-х годов. В годы, когда некоторые художники слова склонялись перед силой обстоятельств и, не чувствуя в душе радости, слагали одни гимны радости, Цадаса был верен себе. Обиды и боли за себя и за трудности, переживаемые народом, конечно, оставляли шрамы на его сердце, ибо сердце поэта — легко ранимая цель... Но с тем, что считал должным искоренять, он героически боролся и “метлу” свою не выпускал из рук, не сменил на кисточку, рисующую лишь розовой краской».

Вскоре представители народов Страны гор собрались на Первый Вседагестанский съезд советских писателей. Это было знаменательное и волнующее событие. Поэты и писатели, разве что слышавшие друг о друге, наконец встретились и восславили единство Дагестана.

Среди собравшихся творцов было и трое почти уже классиков: Гамзат Цадаса, Сулейман Стальский и Абдулла Магомедов. У всех были изданные на родных языках книги, а русские переводчики делали их известными за пределами республики.

«Вот в этом-то году, — писал Цадаса, — Гамзат и встретился впервые со своими двумя соратниками: Сулейманом Стальским и Абдуллой Магомедовым — народными поэтами Дагестана. Три дагестанских певца прогуливались по улицам Махачкалы, будто кони, запряжённые в одну упряжку. И на заседаниях они были неразлучны, словно созвездие. Один лезгин, другой кумык, третий аварец — три певца, и ни один не знает языка другого. Но друзья не растерялись. Они придумали свой, понятный им язык: во время бесед так размахивали руками, словно были заправскими дирижёрами».

Новые друзья и кунаки Цадасы были замечательными поэтами, выросшими из духовных глубин своих народов. Как и сам Гамзат, они боролись за новую жизнь своих народов, отвергая всё старое и отжившее. Суть своей поэзии Сулейман Стальский объяснял просто:

Поэта сила — звонкий стих,

А стих не терпит слов пустых.

Одним из главных организаторов съезда был Эффенди Капиев. Выросший на Ставрополье, он прекрасно знал не только родной лакский, но и русский и кумыкский языки.

Он собирал фольклор, переводил на русский дагестанских поэтов.

«Эффенди Капиев был неутомимым искателем, вдохновенным первооткрывателем древних песен дагестанских горцев, произведений и жизнеописаний классиков дагестанской поэзии: Махмуда, Батырая, других известных и малоизвестных певцов, — писал Расул Гамзатов. — Наконец, он первым открыл для всей страны своих современников, народных поэтов Сулеймана Стальского, Гамзата Цадасы, Абуталиба Гафурова. Дагестанцы всегда благодарны Эффенди Капиеву за книги “Песни гор” и “Резьба по камню”, ставшие для них и для многих других настольными. До Э. Капиева песни горцев без основания и предвзято относили к некоей условной восточной поэзии, считая их излишне слащавыми, слезливыми, цветистыми. Во-первых, я отвергаю такое мнение о поэзии Востока. Во-вторых, Капиев показал и доказал, что древняя поэзия Дагестана в целом, и каждого из его народов в отдельности, существует как творчество самобытное, неповторимое. Он подчеркнул национальное начало этой поэзии, которое сочетается с общечеловеческим».

Выступая на съезде, Капиев призывал повышать качественный уровень литературы.

«На этом съезде наряду с горячими, достойными выступлениями звучали нотки о беспомощности, слабости письменной литературы республики, — писал Расул Гамзатов. — Одни хотели выгоды от молодости нашей литературы, другие просили скидки на малочисленность наших народов, третьи ссылались на позднее развитие нашей культуры. Вот тогда встал молодой пламенный Эффенди Капиев. Он вышел на трибуну и провозгласил: “Золотое детство дагестанской литературы прошло. Да здравствует зрелость, и никаких скидок”. С тех пор под этим девизом проходят все съезды писателей».

Мариэтта Чудакова, автор книги об Эффенди Капиеве для серии «Жизнь замечательных людей», писала о том, как Капиев призывал участников съезда избавиться от старой болезни, которая губила литературу — от лени. Единственным лекарством от этой хронической болезни Капиев считал высокую ответственность за своё творчество.

При своих неустанных заботах о судьбах дагестанской литературы, он был ещё очень молод. «По рассказам его неграмотной матери, — вспоминал Расул Гамзатов, — Эффенди родился через полгода после смерти бабушки, в тот год, когда отец Мансур, продав своего осла, в дом привёз несколько фунтов винограда, в тот год, когда в Темир-Хан-Шуре был убит пристав. По этим “справкам” сам Эффенди установил, что он, первый мальчик и четвёртый ребёнок в семье, родился в 1909 году в ауле Кумух».

К началу съезда Капиеву удалось издать в Москве антологию дагестанской литературы в переводах на русский язык.

Цитировавшаяся выше Наталья Капиева была супругой Эффенди Капиева. Ей довелось стать очевидцем происходивших на съезде событий. Она оставила колоритный, и при этом очень точный портрет Гамзата Цадасы той поры:

«Цадаса был крепок и кряжист, как горная глыба. Одет он был просто: серовато-коричневая рубаха домашнего сукна, с мелкими частыми пуговками у ворота, подпоясанная наборным кавказским пояском. Так одеваются и до сих пор пожилые люди в аулах, разве что рубахи теперь шьют из тонкого трико или шевиота. И этим Гамзат ничем не отличался от земляков. Лицо его, крупной лепки, привлекало спокойствием, внутренней сосредоточенностью. Ему было тогда под шестьдесят. Человек из народа, познавший тяжёлый труд, с лицом, обветренным, прокалённым вершинным солнцем. Такие лица словно рождены для скульптуры».

Съезд стал значительным культурным явлением. Различные писательские группы слились в Союз советских писателей Дагестана. Прежние объединения, включая ДАПП (Дагестанская ассоциация пролетарских писателей), как и в целом российская — РАПП, были ликвидированы постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».

Писатели избрали правление и делегатов на Первый Всесоюзный съезд советских писателей в Москве. Среди представителей Дагестана были и Сулейман Стальский, и Гамзат Цадаса.

СЪЕЗД В МОСКВЕ

Занимаясь отходничеством, в поисках заработка, Цадаса увидел почти весь Кавказ, но о Москве знал только из газет и по радио.

Столица огромной страны его поразила. Он увидел здесь столько необычного, удивительного, огромного, что тема Москвы прочно прижилась в его творчестве. Но он не был бы Цадасой, если бы попросту воспевал величие и размеры Москвы. Свои впечатления он выразил в стихотворении «Недостатки Москвы в сравнении с горским аулом».

...А где зерно хранят, коль не секрет?

Ни у кого амбара нету даже.

Гость на коне прискачет, но куда же

Коня поставить, если стойла нет?

... Как до сих пор остался я в живых,

Когда вокруг полно автомобилей?

Ходить здесь сами женщины не в силе.

Под ручку водят каждую из них...

Хоть всю Москву я обошёл пешком,

Хоть есть в Москве закусочных немало,

Я так и не сумел поесть хинкала,

Аварского хинкала с чесноком.

Перевели стихотворение супруги Капиевы, но остались им недовольны.