Остроумова-Лебедева А.П

Автобиографические записки.

Том III

Том III

I.

1916–1918 годы

В 1916 году Николай Ильич Романов, директор Московского Румянцевского музея, организовал выставку моих гравюр в Москве

[1].

В 1911 году кем-то (я точно не помню) была устроена выставка моих гравюр в Петербурге. Гравюры демонстрировались в двух больших залах — листов около шестидесяти. Выставка не была замечена. Печатные отзывы об этой выставке мне на глаза не попадались

[2].

В связи с выставкой в Москве между мною и Н.И. Романовым возникла оживленная деловая дружеская переписка. Одно из моих писем, в котором я по его просьбе пишу о граверном искусстве, он передал в архив Румянцевского музея

[3].

На этой выставке было 96 моих гравюр. Я ее не видела, но мои московские друзья, посетившие выставку, рассказывали, что она была устроена с большим вниманием и вкусом.

Кроме моих вещей, Н.И. Романов выставил на девяти отдельных щитах гравюры иностранных художников различных школ, подобрав гравюры в хронологическом порядке. Выставляя иностранную гравюру, Н.И. Романов знакомил посетителей выставки с краткой историей развития гравюры. Кроме того, он хотел показать, какие гравюрные школы влияли на формирование моего искусства. Он издал каталог этой выставки с пояснительным текстом и восьмью гравюрами. В нем он поместил выдержки из моего письма, в котором я высказываю мои мысли о гравюре. Они следующие:

«Я ценю в этом искусстве невероятную сжатость и краткость выражения, ее немногословие и благодаря этому сугубую остроту и выразительность. Ценю в деревянной гравюре беспощадную определенность и четкость ее линий. Контур ее линий не может быть расплывчатым, неопределенным, смягченным. Край линии обусловливается острым краем вырезанного дерева и не смягчается, как в офорте, вытравлением водкой, то есть случайностью, а остается резким, определенным и чистым. Сама техника не допускает поправок, и потому в деревянной гравюре нет места сомнениям и колебаниям. Что вырезано, то и остается четким и ясным. Спрятать, замазать, затереть в гравюре нельзя. Туманностей нет.

А как прекрасен бег инструмента по твердому дереву! Доска так отшлифована, что кажется бархатной, и на этой блестящей золотой поверхности острый резец стремительно бежит, и вся работа художника — удержать его в границах своей воли! Из-под блестящего кончика резца вылетают с мягким хрустением маленькие золотые стружки и щекочут глаза и губы.

Прекрасен момент, когда после трудной и медленной работы, связанной с непрестанным напряженным вниманием — не сделать промаха, — вы накатываете валиком краску, и все линии, оставленные вами на доске, начинают блестеть черной краской, и вдруг на доске выявляется рисунок.

Я всегда жалела, что после такого блестящего расцвета гравюры, какой был в XVI, XVII веках, это искусство стало хиреть, сделалось служебным, ремесленным! И я всегда мечтала дать ему свободу!»

Выставка имела большой успех. Я рассказываю подробно о ней потому, что это было впервые в России, когда просвещенный искусствовед, каким был Николай Ильич Романов, оценил мое граверное искусство.

Заграничные музеи в то время уже приобретали мои гравюры: Римский музей в 1911 году, Люксембургский музей в Париже — в 1905 году, музеи в Праге и Дрездене — в 1905 году и Фридрихский музей в Берлине (года не помню). У нас в России никто не торопился иметь их для музейных собраний. В Академии художеств, по словам Н.И. Романова, находился случайный оттиск какой-то гравюры. В Русском музее имелось несколько моих гравюр, но в нем отсутствовал графический отдел, так же как и в Третьяковской галерее.

Об этом мне не раз говорил Валентин Александрович Серов, выражая сожаление, что они не могут приобрести мои гравюры для Третьяковской галереи…

[4]

* * *

7 апреля 1916 года я получила письмо от директора Русского музея Дмитрия Ивановича Толстого следующего содержания:

«Милостивая государыня

Анна Петровна!

Художественный отдел Русского музея с текущего года приступил к собиранию коллекции русской графики (в оригиналах, оригинальных оттисках и репродукциях), и начало этому собиранию положено приобретением существенной части коллекции покойного Евгения Николаевича Тевяшева.

Вопросы, возникающие в связи с образованием новой коллекции в Музее, нуждаются в дальнейшем обсуждении, и я имею честь обратиться к Вам с просьбой не отказать в Вашем ценном содействии Музею в этом его начинании.

Долгом считаю прибавить, что Музей очень желал бы иметь в означенной коллекции Ваши работы и Вы очень облегчили бы его задачу, если бы нашли возможным переговорить с заведующим Художественным отделом П.И. Нерадовским, прислать для осмотра в Музей на летние месяцы сего года те Ваши произведения, которыми Вы располагаете в настоящее время. Очень желательно было бы получить Ваши работы в оригинальных оттисках и репродукциях, а также список, если Вы признаете возможным составить его, — всех Ваших произведений по графике с указанием названия, даты и местонахождения.

Прошу Вас принять уверение в совершенном уважении и преданности.

Д.И. Толстой».

Таким образом, из этого письма становится известным, когда было положено начало Графическому отделу в Государственном Русском музее

[5].

* * *

Приблизительно в эти же годы я вырезала гравюру в красках на 4 досках, изображавшую виллу д’Эсте — главную аллею с видом на дворец, сделанную для большого издания «Сады и парки» В.Я. Курбатова. Эта гравюра была помещена как фронтиспис. К сожалению, 4 доски этой гравюры не были мне возвращены издательством. Они пропали, и у меня осталось только несколько пробных оттисков моего печатания. Кроме этой гравюры, в издании было помещено несколько снимков с моих итальянских акварелей

[6].

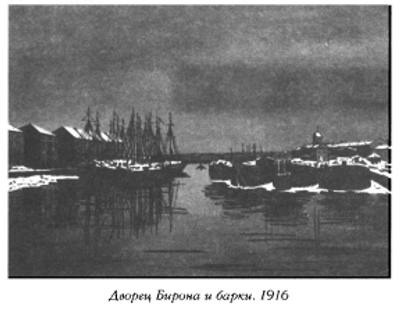

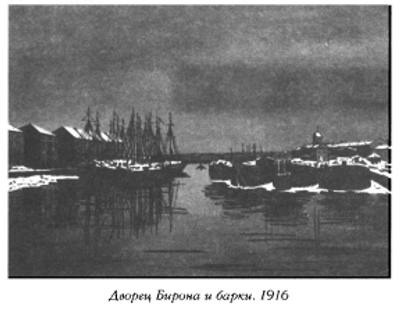

Зимою 1916 года я вырезала одну из самых больших моих гравюр: «Дворец Бирона и барки» (37x50 см). Резала я ее на двух досках — одна деревянная, другая линолеумная. Изобразила вид на Малую Неву с Тучкова моста в сторону Биржевого моста.

Мне хотелось в ней передать суровость надвигавшейся зимы, когда холод как будто стремится сковать бег полноводной реки, когда тонкий ледок, запорошенный снегом, растет вокруг барок и шхун, когда середина реки еще свободна, но тяжело и медленно течет. Небо покрыто мрачными тучами. Так и кажется, что пойдет снег или холодный, безнадежный дождь. Небо и суда отражаются в темной воде. Несмотря на всю мрачность и печаль этой картины, мне хотелось передать величавость и строгую красоту моего дорогого города.

Печатать эту гравюру мне одной было не по силам. Помогал Сергей Васильевич (он мне иногда печатал, имея, как химик, ловкие и осторожные руки) и наш большой друг Вадим Никандрович Верховский, тоже химик.

В свободные для них дни мы начинали печатать с утра и, проработав до вечера, получали только три оттиска. Я подбирала тона и накатывала их на доску (самая ответственная и творческая часть печатания), а мои помощники терли гладилками по наложенной бумаге. Приходилось несколько раз подымать то одну часть бумаги, то другую, чтобы прикатать на доску еще краски, усиливая ее тон или изменяя его. В то же время надо было соблюдать большую осторожность. Легко можно было сдвинуть бумагу и получить бракованный оттиск, что и бывало не раз.

Участвовала на очередной выставке «Мира искусства». Я не любила выставлять, не любила давать свои вещи на критику чужих, часто совершенно равнодушных к искусству людей. Но я считала полезным и совершенно необходимым ежегодно выставлять свои работы. Это был отчет о сделанном за год

[7].

Кроме того, при сравнении с вещами других художников нагляднее выступали свои недостатки. Дома я их часто не замечала, а на выставке они мне кололи глаза. Да и легче было там проводить строгую оценку своим вещам. И хотя это было не очень-то приятно, но я сознавала пользу такой самокритики.

Участие на выставке также являлось нередко энергичным стимулом к дальнейшему развитию и к новым достижениям. Одним словом — надо выставлять. В последние годы многие мои акварели, особенно виды Италии, Голландии, Бельгии, Испании, отошли от графического раскрашенного рисунка и приобрели характер самодовлеющей акварельной живописи.

В прошлом, 1914 году я и мои товарищи как-то проходили по нашей выставке, подробно осматривая картины

[8]. Когда мы подошли к моим вещам, я попросила разобрать и раскритиковать их.

«Зачем вам это? Ведь вы, Анна Петровна, мастер. Зачем мы будем вас учить?» Эти слова были неожиданны и взволновали меня.

Теперь я «мастер», думала я. Значит, довольно мне искать поддержки, искать опоры. Пришло мне время учить других. А твердости и определенности своих путей я внутренне не ощущала. Все мое искусство казалось мне таким шатким, неопределенным, полным исканий.

В акварельной живописи я главным образом стремилась к синтезу вещей и дальше — к обобщению. В то время моя техника невольно соответствовала моему внутреннему стремлению и становилась широкой и свободной. Может быть, даже излишне свободной, как показал следующий год.

А в следующем году выставленный мною ряд видов Баку и нефтяных промыслов заслужил упрек в печати. В отчете о выставке, напечатанном в газете «Речь», упоминая обо мне, критик порицал мою слишком вольную и размашистую технику

[9].

Труден путь художника, думала я, ой как труден! А без трудностей он не был бы так увлекателен… Надо работать, работать!

* * *

В начале 1917 года Сергей Васильевич был назначен профессором Военно-медицинской академии.

Это повлекло переезд с нашей комфортабельной и светлой квартиры на Васильевский остров в другую, очень большую, но всю затененную высокими деревьями. С трудом нашла светлое окно, перед которым я могла работать

[10].

Я радовалась, что мы будем продолжать жить за Невой, далеко от центра. Куда ни пойдешь в город, каждый раз надо переходить нашу красавицу Неву.

* * *

Два лета подряд мы ездили на кавказское побережье в живописное уединенное местечко Ольгинское. Оно лежало в тридцати километрах от Туапсе в сторону Новороссийска.

Взяли с собой нашего бульдожку Бобби. Он нас забавлял в дороге. В вагоне он целый день сидел на столе перед окном и с невероятным вниманием наблюдал за пролетающим дымом, мелькающими верстовыми столбами, за всем, что так быстро двигалось в окне. На остановках много детей да и взрослых собиралось перед окном посмотреть на забавного важного бульдога.

Приехав в Туапсе, мы наняли открытый фаэтон, запряженный тройкой лошадей. Бобби, в возбуждении от окружающей незнакомой обстановки, не хотел спокойно лежать в ногах или сидеть рядом с нами. Он предпочитал в экипаже стоять на задних лапах, передними опираясь на облучок, и смотреть вперед.

Ямщик, усаживаясь на свое место и увидев так близко от себя бульдожью морду, со страхом заметил: «Ну и образина же какая! Просто страсть смотреть».

Первое лето в Ольгинском прошло для меня бесплодно

[11]. Это со мной случилось чуть ли не первый раз в жизни. Я ничего не работала. Пейзаж был мне как-то не по душе. Он не зажигал меня, не увлекал на работу.

Берег Черного моря был крутой и отвесный. Внизу тянулась береговая полоса, усыпанная крупными угловатыми камнями, упавшими сверху. Пляж — не для купания. Наверху стоял домик, в котором мы жили, окруженный деревьями и виноградником.

В полуверсте от него, вверху, проходило шоссе, а за ним поднимались горы, покрытые густым лесом. Ползучие растения заплетали деревья, и так густо, что не везде можно было войти в лес. Нередко встречались огромные мертвые деревья, до макушки окутанные паразитирующими растениями…

В траве попадались нам во множестве пресмыкающиеся: черепахи и ящерицы-желтопузики.

Сергей Васильевич воспользовался фундаментом недостроенной террасы и наносил туда десятка полтора черепах. Нам интересно было наблюдать их нравы и сноровки. С удивлением услышали мы, как черепахи издавали звуки, похожие на легкий свист. Они пресмешно дрались между собой. Становились на задние лапы и ударяли друг друга своими твердыми панцирями.

Часто наталкивались и на желтопузиков. Идешь, бывало, по дорожке и видишь, как он впереди неуклюже ползет. Это пресмыкающееся — просто-напросто крупная ящерица, предки которой постепенно утеряли ноги. Она напоминает змею, но не имеет змеиной ловкости, гибкости и быстроты. Длиною она с метр, а то и больше.

Мы в Ольгинском вели тихий деревенский образ жизни: работали на винограднике, собирали орехи и грибы.

Вносили разнообразие частые и чрезвычайно сильные грозы. Они налетали вдруг, совершенно неожиданно. Гром неистово грохотал. Молнии ослепляли. Бешеный вихрь, как ураган, гнул и ломал деревья. Ливень, падая сплошной стеной, казалось, собирался затопить все кругом. А через каких-нибудь двадцать минут грозы как не бывало. Солнце уже опять ярко светило и жарко пекло. И теплый пар поднимался с земли.

В то лето два вражеских броненосца «Гебен» и «Бреслау» не раз проходили вдоль кавказского берега

[12]. Они стреляли по Туапсе и по береговым селениям. Когда они подходили близко к Ольгинскому, хозяйка нашего пансиона просила нас уходить и прятаться в большой впадине, тянувшейся за домом.

Впервые я видела стреляющее судно. Броненосцы были выкрашены в светло-серую краску. Вдруг появлялось пламя, и судно слегка подпрыгивало, как бы вздрагивая. И только через несколько мгновений долетал до нас гул выстрела орудия.

На следующее лето мы опять ездили в Ольгинское. И что странно, в этот наш приезд я вдруг поняла красоту окружающей природы, ее стиль и характер. Не теряя времени, принялась за работу с обычной жадностью и страстью. Оттуда я привезла много материала, по которому зимой сделала несколько вещей: «Кавказский пейзаж весной», «Закат в горах» и др.

В дождь и жару, когда трудно было работать на воздухе, я резала гравюру «Снасти». Рисунок этой гравюры я сделала в Петербурге осенью. Целая стая финских лайб на Васильевском острове сгрудилась на Малой Неве у набережной. Паруса на судах были свернуты, дрова выгружены. Они тесно стояли друг к другу, и казалось, что их снасти и реи так спутались, так сплелись, что никогда суда не смогут разойтись. Гравюра резана на двух досках, вторая доска — линолеумная. Еще сделала большую гравюру на линолеуме «Декоративный пейзаж». Взяла задачу создать гравюру, широко, плакатно трактующую крымский пейзаж

[13].

* * *

Произошла Февральская революция 1917 года. Монархический строй был уничтожен.

23 марта были похороны жертв революции. Весь город вышел на улицы проводить погибших борцов за свободу. Произошли грандиозные демонстрации.

Много часов мы пробыли на улицах. Я все время рисовала среди толпы, движущейся бесконечным потоком. Сделала семь подкрашенных рисунков. Они разошлись по частным собраниям. 1 мая набросала акварель идущих с музыкой учеников. Она попала в собрание Ф.Ф. Нотгафта

[14].

В один из этих дней я и Сергей Васильевич зашли за А.Н. Бенуа, жившим тогда на 1-й линии, недалеко от нас. Мы решили пойти вместе посмотреть на город, улицы, движение на них, на пожары, вспыхивавшие в разных концах города.

Проходя к Николаевскому мосту по 3-й линии, вдоль чугунной решетки садика Академии художеств, мы в темноте (город был без света) встретили какого-то высокого гражданина. Увидев Бенуа и узнав его, он сердечно с ним поздоровался: «А, Шура. Это ты!»

Александр Николаевич нас познакомил. Услышав мою фамилию, «незнакомец» вдруг горячо меня обнял и поцеловал, воскликнув: «Поздравляю вас. Вы будете первая наша женщина-академик».

Это был конференц-секретарь Академии художеств Валериан Порфирьевич Лобойков

[15]. Можно себе представить мое удивление и от неожиданности, и от странной обстановки, при которой я это узнала. Несколько времени спустя мне рассказали об этом более подробно.

Осенью 1916 года действительные члены Академии художеств: Евграф Евграфович Рейтерн, Владимир Егорович Маковский и Петр Иванович Нерадовский — на одном из заседаний Академии художеств предложили меня в кандидаты на звание академика. Когда это заявление стало известно всему собранию действительных членов Академии художеств, то проведение женщины в действительные члены академии вызвало у многих сильный протест.

Этот вопрос дебатировался довольно долго, и на заседании 30 января 1917 года решен был благоприятно, особенно после доклада почетного члена Академии художеств П.Ю. Сюзора, убедившего присутствующих в юридической законности присвоения женщинам звания академика.

После этого решения были выдвинуты и другие женщины-художницы в кандидаты на звание академика: З.Е. Серебрякова, О.Л. Делла-Вос-Кардовская и Шнейдер

[16]. Решено было устроить баллотировку на заседании в октябре 1917 года.

Но оно не состоялось, и заседание 30 января 1917 года было последним.

В 1917 году в апреле месяце я пережила большое горе: умер мой дорогой, незабвенный учитель Василий Васильевич Матэ. Тяжела была потеря и для Академии художеств, и для всего нашего искусства.

Отношение Василия Васильевича ко мне было самое дружеское и теплое. Спасибо ему за то, что, взяв меня к себе в ученики после ссоры моей с Репиным в 1899 году, он дал свободу резать, как я хочу, позволил по-новому работать над гравюрой и не мешал отвергать и нарушать традиции и навыки прежней тоновой репродукционной гравюры. Он поверил мне и понял искренность молодых самонадеянных попыток и стремлений создать новую, самодовлеющую художественную гравюру, как черную, так и цветную.

После моего окончания Академии художеств Василий Васильевич продолжал внимательно следить за моей работой.

Василий Васильевич Матэ до самой смерти оставался искренним другом всего творчески талантливого. Все тянулись к нему. Все знали, что найдут в нем внимательного, отзывчивого наставника и друга, который даст им объективный и доброжелательный совет. Теперь он нас покинул.

* * *

В 1917 году я дала на выставку «Мира искусства» четыре гравюры: «Дворец Бирона и барки», «Большую Венецию» и «Декоративный пейзаж». Все три большого размера и четвертую маленькую — «Книжный знак А. Коленского». Несколько видов города Каркассонна, большое полотно «Паруса». Взяла момент, когда много парусных судов около Тучкова моста после сильного ливня сушат свои развернутые паруса

[17].

Участвовала на выставке этюдов, послав на нее семь подкрашенных рисунков: манифестация 23 марта и 1 мая, восемь акварельных этюдов черноморского побережья и другие

[18].

* * *

Большие события совершались в стране!

Наконец произошла наша долгожданная Великая Октябрьская социалистическая революция!

Свобода! Свобода!

Радостно жить, когда в душе кипят светлые надежды на лучшую, более счастливую жизнь. Глубокая радость охватила нас. Вся страна кипела. В Петрограде улицы были полны взволнованным народом. Часто проезжали грузовики и легковые машины с вооруженными людьми. Куда-то шли войска. Дома не сиделось. Хотелось слиться с людским потоком, пережить те же чувства радости и надежды на светлое будущее, как и весь народ.

Работала я много. Старалась не терять ни одного часа. Мне думалось — надо работать для нашего будущего. Делать вклад в культуру моего народа. Все мои друзья-художники были в подъеме, бодры, энергичны и усиленно работали.

* * *

В 1917 году зимой ко мне пришел с письмом от моей сестры Н.Н. Купреянов, еще совсем молодой начинающий художник

[19]. Он хотел, чтобы я познакомила его с техникой деревянной гравюры. Я с удовольствием с ним занималась, скоро заметив, с какой энергией и целеустремленностью он принялся за работу. Приходил каждый день и работал до позднего вечера.

Купреянов был тогда моим единственным учеником-гравером, кроме В.Д. Фалилеева, с которым я занималась в 1905 году. В первых же гравюрах стал проявляться у Купреянова оригинальный, самобытный талант. Я ему не навязывала ничего своего, стремясь только облегчить усвоение граверной техники.

Одними из первых гравюр его, как мне сейчас вспоминается, были «Ломовик с телегой» на фоне городского пейзажа и пейзаж «Ветряная мельница, радуга и корова». Трактовка предметов и пейзажа была груба, тяжеловесна, лапидарна. Но в то же время в ней были сила, выразительность и элементы эпического. Это был большой граверный талант, интересный своей самобытностью. Через несколько лет он переехал жить в Москву. Изредка привозил мне показать свои работы (не гравюры). По ним было видно, как он бурно переживал увлечения всякими крайними течениями в искусстве, как он путался в них. При просмотре его вещей у меня с ним возникали споры, доходившие до ссор. Я его жестоко упрекала за то, что он бросил гравюру, так блестяще им начатую. Я поняла, что в своем граверном искусстве он кем — то в Москве был сбит с толку. Потом я много лет его не видела, и только на юбилейной выставке в Ленинграде, в 1932 году, мы возобновили наше знакомство. Он выступал тогда как законченный и талантливый художник многими хорошими вещами, но не гравюрами

[20].

* * *

В 1918 году мы никуда на лето не уезжали. Сергей Васильевич решил развести огород. Питание наше в то время было очень скудно. Он потратил много энергии и настойчивости, чтобы выхлопотать себе, своим сотрудникам по кафедре и младшим служащим одно пустопорожнее место недалеко от Финляндского вокзала. На огороде я и Сергей Васильевич все делали сами, без посторонней помощи. Пришлось очищать место от щебня, кирпича и всякого строительного мусора. Сергей Васильевич вскапывал и сколачивал гряды. Я мотыгой разбивала и мельчила землю, мочила семена, давала им прорасти и сеяла. Осенью сняли с наших гряд 66 пудов овощей. Вели дневники нашей огородной работы.

Мы очень увлекались огородом. Как весело было приходить на него! Сразу было видно, хорошо или плохо чувствуют себя наши произрастания. Взглянешь на репу, а она стоит взъерошенная. Листья дыбом подняты к небу, точно взывают о помощи. Польешь ее, посыплешь листья золой (средство от огородной блошки), и через какой-нибудь час-другой смотришь — листья ее расправились, опустились и плотно прижались к земле. Сразу видно, что репа довольна и благодушествует вовсю. Она у нас выросла замечательная. Точно прекрасно выпеченные круглые булки, весила по семь фунтов каждая. Ее у нас взяли в Москву на Сельскохозяйственную выставку. Четыре года мы работали на огороде, и природа щедро награждала нас. И чем внимательнее и заботливее мы относились к нашему огороду, тем более процветали наши овощи.

В одно из четырех лет на огороде у нас неожиданно выросла свекла с необыкновенно красивой ботвой. Огромные гофрированные листья роскошными кустами раскинулись на гряде. Окраска их была великолепна: от тонов зеленых всех оттенков, темно-малиновых, лиловых и синих до сине-зеленых с металлическим отливом. Стебли листьев ярко-малиновые.

Потом мы узнали, что нам случайно попали семена декоративной свеклы. Ею украшают за границей загородные сады и парки. Я так восхищалась красотой листьев этой свеклы, что решила написать большой натюрморт. Работала с увлечением и подъемом. Писала его маслом. И этот натюрморт я считаю моей лучшей живописной вещью из всех мною сделанных. Я изобразила на нем большую плетеную корзину с ручкой. В ней разнообразные овощи и сноп роскошных листьев свеклы.

Корзина стоит на моем рабочем столе, на нем тоже лежат овощи, фоном служит большая холщовая драпировка в красных узеньких полосках. Она отдернута в сторону, образуя широкие складки. За нею справа видна Нева, небо и здания. Картина большого размера. Написана в широкой манере.

Я не знаю судьбы этой вещи, мною ценимой. Она была на выставке в Москве в 1934 году

[21]. Вскоре после смерти Сергея Васильевича я получила из Москвы предложение ее продать. Находясь в состоянии полного душевного равнодушия и безразличия, я дала согласие на ее продажу и не поинтересовалась даже, кто ее купил. И только много времени спустя я узнала, что ее приобрел Нарпит.

Устраивая в 1940 году свою персональную выставку

[22], я хотела ее выставить. Приложила огромные усилия, чтобы ее в Москве найти. Но поиски мои пропали даром. Нарпит давно был реорганизован, и где она находится, осталось неизвестным.

* * *

Петроград за эти годы очень изменился. Не стало видно богатых, роскошных экипажей. Исчезла толпа сытых фланирующих людей. Улицы опустели, и город, который раньше был виден как бы до колен, встал во весь свой рост. Бывало, прежде, рисуя его, ждешь иногда несколько минут, когда пройдет вереница людей и даст возможность определить линию основания здания, колонны, памятника или горизонт над рекой. Сейчас совсем свободно.

Я и Сергей Васильевич с большой любовью неутомимо исходили наш город в свободное после интенсивной работы время. Куда-куда мы не забирались! В какие окраины, какие глухие места не заходили. Теперь от этих мест и следа не осталось. Город после Великой Октябрьской социалистической революции неудержимо рос и развивался, особенно на окраинах, бесследно поглощая их…

Вспоминаю одну из наших прогулок. Мы забрались в конец Песочной улицы, по обе стороны которой шли большие дачи с мезонинами, все темно-коричневого традиционного цвета. Террасы их были с разноцветными стеклами. Великолепные столетние липы стояли вдоль улицы и вокруг дач. Они были краса этих мест. По берегу Карповки, протекавшей слева, росли развесистые ивы, а склоны к воде были покрыты, особенно весной, ковром цветов.

Пройдя до конца Песочную улицу, мы попадали в обширный запущенный парк Вольфа. Дорожки в нем заросли, но следы парковых украшений и затей сохранились. Через ручейки переброшены крутые живописные мостики. Стояла полуразрушенная беседка. Встречались здесь и там гранитные опрокинутые пьедесталы от статуй, ваз и другой садовой скульптуры.

Недалеко от входа, параллельно Карповке, возвышался желтый каменный обширный дом. Архитектура его была претенциозна, в стиле ложной готики. Он был запущен, и в нем, кроме старика сторожа, никто не жил. Все кругом было пустынно, заброшено, и на всем уже лежала печать близкого уничтожения. А местоположение этого парка было прекрасно — на мысу между двух рек. Сейчас там находится трамвайный парк и лесопильный завод имени М.И. Калинина.

Еще упомяну прогулку на «Уткину дачу». Ее мы проделывали не раз, хотя она была еще дальше и на другом конце города, за Охтой. На трамвае мы доезжали до Охтинского моста. Кстати, при имени этого моста я вспоминаю, как в 1908–1909 годах ко мне приехал военный инженер Кривошеин, один из строителей Охтинского моста. Его привез знакомый молодой архитектор Н.М. Осипов

[23]. Он просил меня украсить акварелью проект моста. Кривошеин должен был представить его на просмотр и утверждение. Я сделала на нем голубое небо с облаками, траву и другие пейзажные детали.

От Охтинского моста мы шли по бесконечному Новочеркасскому проспекту вдоль реки Большая Охта, вверх против течения. Многочисленные заводы, расположенные по берегу, загораживали нам ее. Дойдя до небольшой речки Оккервиль, впадающей в реку Большая Охта, мы переходили мост через эту речку, и здесь была цель нашей прогулки. На самом мысу, образуемом этими реками, стоял загородный каменный двухэтажный дом, носивший название «Уткина дача».

Этот дом нас привлекал своей прекрасной архитектурой и тем, что строитель его (оставшийся до сих пор неизвестным) очень талантливо согласовал свою постройку с планом и условиями места.

Постройка сильно выдвинута углом на стрелку, образуемую реками. Этот угол был центром фасада дома и представлял открытую полукруглую ротонду с четырьмя колоннами и круглой, широкой каменной лестницей. С обеих сторон ротонды под углом, параллельно рекам, тянулись стены дома. Ротонду прикрывал плоский купол. Каменные низкие надворные постройки полуциркулем окружали большой двор. Весь архитектурный ансамбль был удивительно красив и гармоничен, и рассматривать его было большое наслаждение. Почему она носила название «Уткина дача», нам осталось неясно. Кому она принадлежала? Кем построена? Когда мы пытались это выяснить, мы получали очень неопределенные и разноречивые сведения

{1}.

Пробирались мы также по берегу речки Смоленки до ее конца, заходили на остров Голодай, ныне остров Декабристов. Ходили на Гутуевский, Канонерский острова. Бродили по остаткам Екатерингофского парка. Обошли пешком все острова. На Петровском острове, дойдя до места, где когда-то был небольшой Петровский дворец, каждый раз сожалели о его случайной гибели. Он сгорел в 1912 году, но я видела его еще в целости. Он был деревянный, темно-коричневого цвета и по характеру изящный и легкий.

Мы очень любили архитектуру и не уставая любовались ее высокими образцами.

Так проводили время мы летом последние четыре года. Никуда не уезжали, бродили по городу и работали на огороде. Я, конечно, много рисовала город, имея всегда около себя моего неизменного спутника. Зимой совсем другое, мы работали каждый в своей области, не мешая друг другу.

За 1918 годя сделала целый ряд акварелей Петербурга. Не буду перечислять всех акварелей (их около 35), а упомяну только те, которые были приобретены музеями. Третьяковской галереей: «Вид с Сампсониевского моста», «Ветреный вечер», «Марсово поле и памятник Суворову»

[24]. Русским музеем: «Вид из лаборатории ранней весной», «Внутренний дворик», «Статуя в Летнем саду». Государственным музеем Армении: акварель «Дворик ранней весной».

Многие из моих работ этого года попали в частные собрания: Е.М. Португалова, Н.Л. Алярдиной, И.И. Рыбакова, И.Е. Иозефовича, композитора А.Н. Глазунова, Е.Н. Николаи, О.И. Мгеброва и др.

Вспоминаю, как однажды поздно вечером приехал к нам с нашим другом В.Н. Аргутинским один англичанин, по фамилии Брус. Он на следующий день уезжал из России с женой и ребенком. А женат он был на нашей талантливой балерине — пленительной Тамаре Платоновне Карсавиной. Он ее и ребенка увозил навсегда к себе в Англию. А чтобы она не скучала по своей родине, он решил приобрести несколько моих акварельных видов Петербурга

[25]. Много раз и подолгу я работала в лаборатории Сергея Васильевича. Ее большие окна выходили на Неву. Мне было удобно там работать. Особенно я любила дни ледохода, когда ладожский лед шел по Неве к морю. Между плывущими льдинами вода была гладкая, зеркальная, и в ней отражались набережная, дворцы, крепость.

Какими разными по настроению были весенний ледоход и осенний ледостав! Если весной ледоход — радостный, с блеском солнца по краям льдин, с летающими чайками над рекой, сулил тепло и радость возрождающейся природы, то осенний ледостав обыкновенно проходил под тяжелым, мрачным небом, в холодные, темные, печальные дни.

В те годы, в годы Гражданской войны, было голодно, было холодно, но мы не унывали. Не хватало дров. Заморозив всю квартиру, забирались в одну комнату. Сергей Васильевич с большой стойкостью и энергией, несмотря на отсутствие в лаборатории газа и дров, продолжал вести занятия со студентами, не потеряв для работы ни одного дня. Со своей исследовательской работой ему было труднее. Из-за отсутствия тока в академии, с разрешения заведующего лабораторией фильтро-озонной станции, он поставил там два термостата, и ему приходилось два-три раза в день ходить туда, чтобы проверять их работу.

* * *

Осенью 1918 года я получила предложение взять на себя преподавание на художественном факультете в Институте фотографии и фототехники. Я с радостью согласилась, так как стремилась в те дни участвовать в общественной работе

[26].

Этот институт формировался вновь. Во главе его стоял А.А. Поповицкий, по образованию химик. Деканом художественного факультета был сначала назначен Владимир Яковлевич Курбатов, читавший лекции по истории искусств. Задача художественного факультета была развить вкус, поднять культуру профессионалов-фотографов и достичь того, чтобы ремесло фотографа стало большим фотографическим искусством. Развивали вкус и умение снимать портрет одного лица, группировки нескольких лиц, группировку масс. Учили фотографировать живописные художественные произведения. В программу факультета входило также ознакомление студентов с художественными произведениями искусства, посещение музеев.

Среди учащихся художественного факультета с самого начала сплотилась группа молодых фотографов, больших энтузиастов, которые с чрезвычайной энергией и увлечением стремились к художественному развитию и образованию.

Вспоминаю очень привлекательную и талантливую чету Я.М. и А.Д. Черновых, Е.С. Иоаниди, К.Г. Бессонова, К.Н. Фролова, мою племянницу Н.Е. Морозову, А.А. Хотеновского, Кириллова и др.

[27] Я с увлечением занималась с ними, а они верили в мое желание передать им мои познания и развить их вкус.

28 октября 1918 года совет Высшего института фотографии и фототехники избрал меня единогласно профессором живописи и композиции.

Вскоре меня выбрали деканом художественного факультета. Приняв эти обязанности, я должна была заняться административной и хозяйственной работой. Я решила разгрузить свои часы преподавания, да и программу факультета пришлось несколько расширить против первоначальной. Пригласила для преподавания в институте художников Г. Верейского, В. Белкина

[28], Н. Купреянова, В. Замирайло.

Условия занятий в те годы были очень тяжелы. Вследствие нетопленых помещений всем приходилось работать в шубах и студентам по очереди бегать на кухню за теплой водой, чтобы разводить в ней краски. Вода и краски замерзали на палитре. Было и голодно. Иногда на целый день выдавали только по кусочку хлеба. Частенько в городе не было света.

Улицы безлюдны. Шагаешь, бывало, после целого дня работы, в темноте, посредине улицы, все прямо вперед, никуда не сворачивая. Институт находился в конце Кабинетской улицы недалеко от Звенигородской. Иногда на ходу так погрузишься в свои мысли, что не заметишь, как ты попала на Литейный проспект. За спиной мешок с сушеной воблой и пшеном. А настроение, несмотря ни на что, хорошее, бодрое. Ходили со студентами в Музей Старого Петербурга, в Эрмитаж, в Русский музей. Ездила с ними экскурсией на несколько дней в Псков. Хорошо помню эту поездку. Ко дню отъезда В.Я. Курбатов — руководитель этой экскурсии — заболел, и мне пришлось неожиданно взять на себя его обязанности. Из преподавателей никто не поехал.

Сергей Васильевич, видя мою озабоченность и сознавая мое затруднительное положение, решил ехать с нами и помочь мне.

В Пскове мы провели несколько дней. Выехали вечером 14 сентября 1920 года, а вернулись 18-го. Всех участников экскурсии было 26 человек.

Дни прошли оживленно, полные художественных впечатлений. Помог мне вести экскурсию местный руководитель и искусствовед тов. Тихвинский, уроженец Пскова и знаток его архитектуры. В первый день мы осмотрели церкви: Спасо-Преображенскую, Никольскую, Михаила Архангела и др. Все виденные нами церкви отличались простотой линий, большими плоскостями и скромностью внешних украшений. Видели и любовались целым рядом интереснейших зданий. Прошли к обрыву над слиянием рек Псковы и Великой. О, какой широкий вид! Наш русский, родной пейзаж! Там мы пробыли до темноты. Утром на следующий день осмотрели здание Поганкиных палат и в них выставку картин, гравюр и замечательных икон.

Днем, переправившись в двух лодках на другой берег реки Великой, мы побывали в старинном Спасо-Мирожском монастыре. Осмотрели фрески, относящиеся к XII веку. По своим композициям и по яркости красок они являлись интереснейшими памятниками древнерусской иконописи, мы выслушали от руководителя экскурсии историю их возникновения и технические приемы написания их.

В тот же день, под руководством художника-фотографа Ларионова, осмотрели церковь в Залужье, место, где при проведении земляного вала Петр Великий засыпал церковь. Затем мы пошли к мельнице с плотиной и дальше по холмам, откуда открывался прекрасный вид на Запсковье. По дороге осмотрели старинное здание Солодежни.

В последний день товарищ Тихвинский повел нас по берегу реки Великой, и мы осмотрели второй монастырь и церковь, а в них очень редкое и интересное собрание икон

[29]. Потом прошли на мельницу и там отдыхали, а я работала.

Надо сказать, что работы мои в Пскове были неудачны

[30]. Не было возможности сосредоточиться — и от многолюдства, и от всяких забот и хлопот. Экскурсионная база переживала какой-то внутренний кризис. Отвели нам под ночлег большое мрачное помещение с деревянными узкими скамьями. Ученики мои откуда-то с торжеством принесли для меня крошечный диванчик. Но, несмотря на отсутствие минимального комфорта, мы все, включая и Сергея Васильевича, бодро, весело и с величайшим интересом провели эти дни.

Хочу упомянуть об одном маленьком комическом случае, происшедшем с нами в Пскове. Мы где-то должны были перейти довольно широкую, но мелкую речку или просто какую-то запруду. Воды было недостаточно, чтобы утонуть, но выкупаться в ней можно было с успехом. Через реку были переброшены мостки, где в одну, где в две доски.

Сергей Васильевич первым пошел по мосткам, а остальные двадцать пять человек гуськом потянулись за ним. Как раз в это время на другой стороне появился откуда-то козел, который направился к мосткам и зашагал по ним. Сергей Васильевич стал кричать, махать на него и пугать, желая прогнать козла с мостков. Но козел упрямо шел вперед. Их встреча нос к носу произошла как раз на середине реки. Все остановились, ожидая разрешения конфликта. Сергей Васильевич продолжал на него махать, кричать, да и мы ему помогали. Козел только тряс бородой и норовил боднуть противника. Сергей Васильевич начал неудержимо хохотать, отбиваясь от козла, того и гляди, что сам от хохота свалится с мостков. Мы все тоже громко смеялись. И чем же кончилось? Мы все должны были сойти с мостков и пропустить козла. Причем я вспоминаю, что все-таки кого-то из экскурсантов угораздило свалиться в воду.

После возвращения в Петербург мы составили большого размера альбом снимков, сделанных во время пребывания в Пскове. В нем мы поместили три акварели видов Пскова, сделанные мною, Н. Морозовой и М. Котихиной, и 34 фотографии, из них, к сожалению, только 19 архитектурных мотивов. На отдельном вкладном листе был написан краткий текст о нашем пребывании в Пскове, причем он был каллиграфически исполнен художником В.Д. Замирайло.

Я проработала в институте три года, и при мне был первый выпуск студентов художественного факультета. Многие дипломные работы были превосходны, особенно хороши были фотографии у Черновых. Как сейчас вспоминаю портреты художника В.Д. Замирайло, профессора В.Я. Курбатова, поэта Юрия Верховского

[31].

Я с радостью видела, что моя работа со студентами не пропала даром. После окончания института многие из моих бывших учеников поддерживали со мною дружеские отношения, навещали меня и приносили показать свои новые работы.

Ноябрь 1944 г.

II.

1919–1923 годы

В 1919 году была открыта Первая государственная свободная выставка картин. Она была огромна, в ней участвовало 290 авторов и выставлено было 1078 произведений. Помещалась она на втором этаже во Дворце искусств (Зимний дворец).

На этой выставке было одиннадцать следующих художественных организаций: 1) «Союз молодежи», 2) «Товарищество передвижных выставок», 3) «Мир искусства», 4) «Общество имени Куинджи», 5) «Община художников», 6) Товарищество «Независимых», 7) «Петроградское общество художников», 8) «Петроградское товарищество художников», 9) «Общество взаимного вспомоществования русских художников», 10) «Художественно-промышленное общество», 11) «Союз скульпторов-художников».

Я дала на эту выставку двенадцать акварелей

[32].

Вся выставка в целом производила сумбурное и путаное впечатление. Обойдя один, два зала, я начинала чувствовать огромную усталость.

Такое количество обществ с разными художественными течениями, тенденциями совершенно путало и сбивало зрителя с толку. Часто были вывешены лозунги и манифесты какого-нибудь общества. Они, казалось, должны были бы помочь понять задачи его, но, напротив, они еще больше запутывали зрителя, так как разобраться в них не было возможности при всем желании.

Сплошное заумничанье или пустая фразеология без положительного внутреннего содержания. Я много раз побывала на этой выставке. Добросовестно старалась понять и усвоить все особенности и странности крайних художественных течений. Мне иногда думалось: «Может быть, им принадлежит будущее?»

Эти новые течения в искусстве (я говорю об изобразительном искусстве) появились в Европе и у нас во второй половине XIX столетия.

Попробую их кратко перечислить, не вдаваясь в подробности, как сумею.

Самым ранним, как мне кажется, был импрессионизм, открывший новые блестящие области в изобразительном искусстве. Он внес свет, воздух, новые краски, звучный колорит.

К нему близко примыкал пуантилизм, или неореализм, который отличался от импрессионизма

только внешней формой техники.

Основателем импрессионизма считался художник Эдуард Мане. Его ближайшие соратники были Сислей, Моне, Ренуар, Писсарро, Дега и другие.

Много минут наслаждения и радости доставили мне эти превосходные художники!

Когда я училась в Академии художеств, в общих классах, в те годы (точно не помню) в Петербурге была выставка французов и на ней — вещи итальянского художника-пейзажиста Сегантини, пуантилиста.

Будучи в полном восхищении от его картин, я принялась, наивно подражая ему, писать натурщиков в этой манере. Разлагала тон тела на основные, яркие краски, нанося их на холст отдельными небольшими мазками, скорее даже точками. Выходило нехорошо, пестро и дико.

За эти этюды мне от профессоров академии сильно попадало… Пришлось смириться, когда настало время переходить из общих классов в мастерскую определенного профессора…

Кроме того, я поняла, что такая живопись и техника скорее подходят к пейзажу, к пленэру, где больше игры света и движения воздуха.

Хочу кратко упомянуть и другие течения или отклонения в изобразительном искусстве, которые мне пришлось наблюдать.

Футуризм у последователей его выражался нарушением законов форм, перспективы и, кроме того, планов. Движущуюся натуру художник передавал одновременно в последовательных состояниях (играющий пианист с десятью руками, бегущая собака с двадцатью ногами и т. д.). Художники-футуристы, протестуя против эстетических и бытовых традиций, бросали вызов обществу. Одевались в самые невероятные одежды, раскрашивали клеткой свои лица и в таком виде появлялись в общественных собраниях. К последователям этого течения примкнули у нас художники Бурлюк, Гончарова, Ларионов и другие.

Конструктивизм и супрематизм, на мой взгляд, не имели даже самого отдаленнейшего отношения к искусству живописи. Стояла на выставке перед произведениями этих крайних течений и удивлялась, зачем в раме находятся железные геометрические фигуры, куски стекла, дерева, проволоки и мочалы. Еще были произведения примерно такого характера или с небольшим вариантом: в раме натянут холст, покрытый синей краской, сбоку на нем прикреплена деревянная палка, а посередине приклеены длинные волосы женской косы и обрывки газеты. Где была здесь живопись?

Основателем конструктивизма считают художника В.Е. Татлина

[33]. Он проводил мысль, что зритель видит не только глазами, но и руками. Вместо зрения — осязание. Он поэтому проповедовал замену палитры красок палитрой материалов. В противовес кубизму, приведшему живопись к разложению, к дроблению предмета и абстракции, Татлин стремился к конкретизации вещей, к нанесению на плоскость рельефных, объемных форм и к игре плоскостями, выступающими из поверхности полотна. Затем Татлин, отказавшись от станкового искусства и картины, переходит к изготовлению самих вещей, подчиняя свойствам, качествам материалов и форму и идею произведения искусства. И вот результаты его за-умничанья я видела на выставке. И поняла — нет будущего в этом искусстве, в нем не было ни логики, ни содержания.

Супрематизм (его идеолог — художник К.С. Малевич) говорил об упрощении живописных приемов до их крайнего предела. Говорил об этом так темно, что ничего нельзя было понять.

Супрематизм сводит живопись к комбинациям различных окрашенных плоскостей и приходит к одноцветным комбинациям, например белого по белому, черного по черному. Стремление к объективизации творчества и в то же время к упрощению нашли в супрематизме свое крайнее выражение. Так я понимала это учение и совершенно отрицала его, не находя в нем смысла.

Теперь о кубизме. Я понимала его как реакцию против импрессионизма и неоимпрессионизма. Кубисты стремились к изображению на плоскости метафизической «абсолютной» или чистой пространственной формы. Они, как мне казалось, сводили всякую живую форму к геометрической схематизации. Кубисты разлагали ее на конусы, пирамиды, цилиндры, призмы, кубы. Но что интереснее всего, они перемешивали эти разрозненные элементы между собой, и тогда получалась просто бессмыслица. Идеологи кубизма — художники Пикассо, Брак, Дерен и др. Произведения их можно видеть у нас в Москве в большом собрании Щукина

[34].

Теперь экспрессионизм. Он выражает внутренние переживания художника. Будучи неудовлетворен окружающей действительностью, художник часто приходит к трагическим эмоциям и доходит до крайнего предела (до крайнего напряжения, надрыва), даже до деформации действительности. Последователи этого направления — художник Шагал

[35] и другие.

Все эти «измы», кроме импрессионизма, с начала XX века очень замутили чистый источник нашего и европейского искусства, а главное, сознание многих молодых художников, даже в академии.

Я не могла их принять. В конце концов пришла к заключению, что между художниками крайних течений было много ломанья, самохвальства и нередко, из-за отсутствия таланта, много уязвленного самолюбия.

Нельзя скрыть, что некоторые из этих увлечений доходили у художников до больших чудачеств и сумасбродств.

Вспоминаю такой забавный эпизод. Однажды я и Сергей Васильевич были в одном обществе, где собралось довольно много народу. Все оживленно беседовали. Неожиданно среди гостей появился Альберт Николаевич Бенуа — известный акварелист. На его красивом лице было выражение какой-то растерянности и недоумения. Поздоровавшись со всеми, он сразу заговорил очень взволнованно и возбужденно, обращаясь ко всем присутствующим: «Подумайте только, какой со мной сейчас произошел случай! Я под вечер поехал на острова, на этюды. Народу было мало, почти ни души. Расположился на берегу реки и принялся за работу. Я так был углублен, что не заметил, как вокруг меня устроились рисовать несколько человек молодых мужчин и женщин. Но странно было то, что все они сидели спиной к реке, а изображали ее. Я сразу понял, что случайно попал в группу больных из сумасшедшего дома. Их, видно, перед сном вывели гулять, а чтобы они не бросились топиться, посадили спиной к реке и заняли их внимание рисованием. С ними был надзиратель. Но страшнее всего было то, что этот надзиратель меня тоже принял за больного и стал уговаривать сесть спиной к реке и продолжать работать. Я перепугался, бросил работу и в ужасе убежал».

«Ошибаетесь, — сказали ему, — это вовсе не сумасшедшие, а ученики профессора Академии художеств М. В. М.

[36] Он в своем преподавании проводит идею „расширенного смотрения“, то есть стремится убедить, что человек может видеть не только глазами, но и затылком и спиной. Поэтому он своих учеников и заставляет изображать натуру, сидя к ней спиной. И ученики ему верят и следуют его указаниям».

Вся эта неразбериха в искусстве, групповщина и за-умничанье продолжались довольно долго и вредно отразились на деятельности Академии художеств.

23 апреля 1932 года было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) о ликвидации художественных группировок и создании единого Союза советских художников. Председателем областного Союза советских художников был избран Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, его заместителями — Н.Э. Раддов и Исаак Израилевич Бродский

[37].

Это мудрое постановление большевистской партии положило конец вредной неразберихе среди художников и направило усилия их на создание единого реалистического стиля советского искусства на основе метода социалистического реализма.

* * *

Жизнь наша, моя и Сергея Васильевича, после Великой Октябрьской социалистической революции шла бурно, в напряженной работе, с большим радостным подъемом. Впереди было яркое, блестящее будущее для народа и для нашей страны. Мы не теряли без работы ни одного дня.

Но я не могу скрыть того, что мы жили тогда, во время военной иностранной интервенции и Гражданской войны, в больших лишениях. Мы голодали, или, точнее сказать, очень скудно питались. Но особенно страдали от отсутствия дров. Не помню, где мы познакомились с одним коллекционером — Ис. Еф. Иозефовичем. Его особенность была — он за картины платил дровами. Приходил к нам на квартиру и, довольно примитивно указывая пальцем на висевшую на стене вещь, брал ее за дрова. (В общем он был добрый и гостеприимный человек. Жил он в Лесном, и мы иногда к нему ездили. Он имел порядочное собрание картин, в котором находились вещи Серова, Рериха, Бенуа и др.)

Несмотря на все это, увлекаемая ясным небом, прозрачностью далей, я продолжала работать на улицах города, находя в нем все новые красоты.

В 1919 году вырезала следующие черные гравюры: 1) «Постройка Дворцового моста и дымы Выборгской стороны», 2) «Набережная Невы около Летнего сада», 3) «Мойка около Певческого моста».

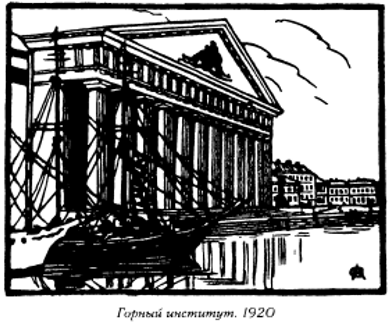

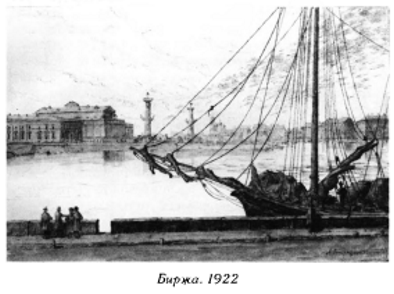

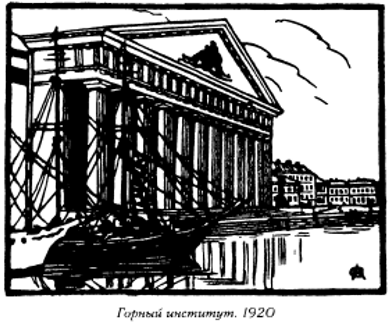

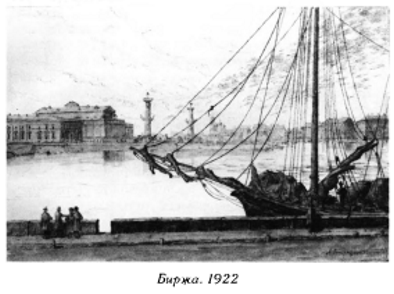

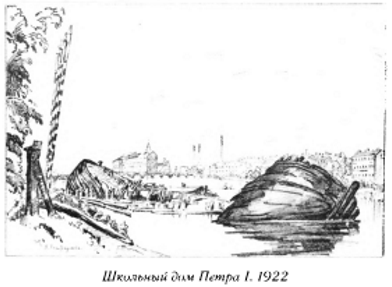

В 1920 году сделала восемь гравюр в черном для книги Н.П. Анциферова «Душа Петербурга». Они следующие: «Левый пролет Казанского собора», «Екатерининский канал в дождь», «Вид на Биржу», «Ледоход и крепость», «Прачечный мост и дворец Петра I», «Марсово поле», «Горный институт», «Новая Голландия»

[38].

Участвовала на выставке в городе Порхове, куда послала пять акварелей: «Мельница в Голландии», «Набережная из окна Зимнего дворца», «Вид на Миллионную улицу», «Сад зимой», «В Летнем саду» (из них две акварели были приобретены Порховским музеем), а также на выставке в Париже, устроенной Георгием Лукомским

[39].

Кроме педагогической работы в Фототехническом институте, я еще взяла на себя обязанности члена экспертной комиссии при Наркомпросе. Я жаждала общественной деятельности.

В 1921 году нас постигло большое горе. Умерла моя дорогая мать. Была она мудрая, скромная и до глубины души чистая и целомудренная женщина, со спокойным, уравновешенным характером, с большим запасом жизненной энергии.

Брак моих родителей был счастливый, полный согласия и взаимной любви. У них не было в жизни тяжелых потерь. С виду моя мать была сдержанна, даже сурова. Так она часто скрывала свою врожденную застенчивость. Но кто ее ближе знал, глубоко ее любил за ум, чистоту и большое сердце. Ее влияние на своих детей, особенно на дочерей, было огромно, несмотря на то что она никогда об этом специально не старалась. Без ее зова мы шли к ней и с нашим счастьем, и с нашими бедами, чтобы поделиться с нею.

* * *

Прожив три года в городе, я стала очень тосковать по природе: по деревьям, лугам, большому небу, по этому живительному, неисчерпаемому источнику.

В те годы вследствие Гражданской войны и военной интервенции железнодорожное сообщение было сильно нарушено. Даже поездка в окрестности Петрограда представляла большие затруднения.

Студенты художественного факультета Фототехнического института решили помочь мне и Сергею Васильевичу переправиться в Павловск, чтобы провести там лето. Очень хорошо помню, как они распределили между собою разные обязанности. Одни с ручной тележкой приехали за нашими вещами и доставили их на вокзал, другие заняли заранее места в вагоне. Ехали мы в открытом товарном вагоне, на положенных досках. Третья группа учеников встретила нас в Павловске, тоже с тележкой, и проводила на дачу. Мы и не заметили, как с их помощью переправились в Павловск. Их энергия, бодрость и ласковая забота нас очень растрогали.

Дача, где мы жили, считалась одной из лучших в Павловске. Она принадлежала Котлеру, который отдал ее во временное пользование Фототехническому институту. Мы жили внизу, а наверху занимал квартиру наш друг В.Я. Курбатов с семьей. И хотя в бытовом отношении жилось довольно тяжело, часто лишенная самого необходимого, я, как проголодавшийся человек, безудержно работала. Куда, куда только я не заходила, иногда и очень далеко, но Сергей Васильевич в это лето не сопровождал меня, так как каждый день ездил в город в свою лабораторию.

Всегда я любила Павловск, его дворец, его парк с многочисленными павильонами и всевозможными парковыми затеями. С упоением бродила по его уютным извивающимся дорожкам, по открытым лужайкам, по очаровательной долине речки Славянки.

Когда-то я сделала по рисункам Павловска открытки. Они были исполнены цветной гравюрой и цветной литографией, а кроме того, и целый ряд станковых гравюр.

Я без конца делала в парке карандашные зарисовки, решив вырезать по ним ряд черных гравюр.

Проработав лето, собрав большой материал, осенью в городе я принялась за гравюры. Сделала их больше двадцати, все одного размера, и стала мечтать издать книжку с гравюрами, посвященными Павловску. Федор Федорович Нотгафт предложил мне ее напечатать в издательстве «Аквилон». Она была названа «Пейзажи Павловска». Небольшой текст я написала сама. Книжку посвятила моему любимому мужу Сергею Васильевичу. Вышла она в 1923 году. Состояла из моего текста, в котором помещены были четыре гравюрных украшения, и двадцати отдельных гравюр. Печатались гравюры с моих досок, за исключением нескольких, с которых было снято гальваноклише. Оттиски с последних я не могла отличить от оттисков, отпечатанных с моих досок, настолько печатание с гальваноклише совершенно. Вообще гравюры в этой книжке были отпечатаны превосходно

[40].

Тираж книжки был небольшой — 800 экземпляров. Сейчас ее довольно трудно найти на книжном рынке, и потому мне хочется несколько подробнее рассказать об этих гравюрах. Резала я их с большим увлечением, прибегая к разнообразным граверным приемам, смотря по тому, что мне хотелось выразить в этих пейзажах. Среди них есть сделанные в два тона: «Павел I» и «Туман», последняя не была помещена в книгу.

В некоторых гравюрах я прибегала к белым штрихам по черному, чтобы передать вечерний мрак, когда темнота преодолевает свет, таковы «Вечер» и «Ночь».

Гравюры «Круглый пруд» и «Пейзаж лунной ночью» наиболее лаконичны. В них я употребила три способа выражения: пятна белые и черные, плоскую штриховку и очень мало линий рисунка.

Передавая в гравюре «Дождливый день» мокрую, сырую погоду, я прибегла к новому приему в моей гравюрной технике — к мелкой беспорядочной штриховке. Ею я хотела передать расплывчатость и неясность форм и контуров в дождливом пейзаже.

Исполняя эти гравюры, я считала, что, кроме передачи данного пейзажа и чувства художника, надо еще в гравюрах, соблюдая краткость и остроту выражения, дать элементы декоративности. Мне хотелось, чтобы эти гравюры, если попадут когда-нибудь в печатный текст (а это случилось потом), не потерялись бы в нем, а доминировали на странице.

Хочу рассказать, как в те годы я была обрадована и душевно удовлетворена. От моего долголетнего друга

В.Н. Аргутинского получила письмо из Парижа. В нем он писал мне, что оттиск моей гравюры «Персей и Андромеда», находившийся у него, приобретен Британским музеем. Известие это мне было приятно. Но еще больше я обрадовалась, когда дирекция Государственного Эрмитажа также решила приобрести у меня для собраний гравюр и рисунков Эрмитажа оттиск моей гравюры «Персей и Андромеда». Но так как в Эрмитаже тогда не собирали произведений русских художников, то это приобретение было оформлено и проведено как «Копия с Рубенса». Хочу надеяться, что этот оттиск продолжает находиться в отделе рисунков и гравюр Эрмитажа.

Меня все это очень порадовало, и я невольно вспоминала мое окончание Академии художеств и как совет академии не хотел дать мне звания художника за работы, в числе которых была гравюра «Персей и Андромеда».

Я была удовлетворена, но мне пришлось этого ждать двадцать два года.

* * *

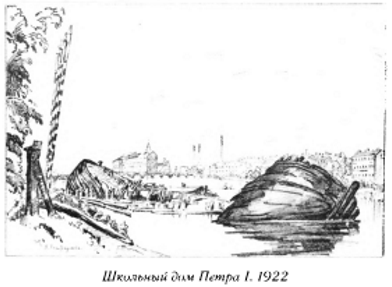

В те же годы я согласилась сделать для Комитета популяризации художественных изданий альбом из двенадцати оригинальных литографий видов Петербурга. Я наметила для него такие места города:

1) Биржа и Петроградская сторона, 2) Нева ранним утром (Вид с Троицкого моста), 3) Исаакиевский собор в туманный день, 4) Фонтанка от Аничкова моста, 5) Вид с Тучкова моста, 6) Литовский замок и Новая Голландия, 7) Школьный дом Петра I, 8) Постройка Дворцового моста, 9) Академия художеств и сфинксы, 10) Фонтанка у Летнего сада, 11) Ледоход на Неве, 12) Французская набережная и столб с колоколом

[41].

С большим удовольствием и подъемом начала я эту работу, исполняя литографии на корнпапире литографским карандашом. Но мне скоро пришлось сильно огорчиться, когда я увидела мои пробные литографии, отпечатанные в типографии с камня. Их было трудно узнать. Многое бесследно в них исчезло или было неясно и смазано. Но самое неприятное в литографских отпечатках было нарушение в них валеров, то есть изменялась сила взаимных отношений, намеченная автором. Иногда детали, слегка набросанные, резко вылезали вперед, а главное куда-то исчезало.

Я так была огорчена, что сгоряча хотела прекратить эту работу, но, сообразив, что уже сдала в печать пять литографий, смирилась и решила: «Пусть будет как будет».

Мне было понятно, что неудовлетворительное качество работы литографской мастерской является не следствием небрежности мастеров, а временными неблагоприятными условиями их работы. Отсутствие дров, и потому холод даже в лучшей типографии того времени (типография имени Ивана Федорова) сильно затрудняли работу литографов.

Кстати здесь упомяну, в те же годы в Экспедиции заготовления государственных бумаг были сожжены, как топливо, в числе многих досок и мои. Они были гравированы для романа Фенимора Купера «Последний из могикан» по рисункам Бенуа. Этих цветных гравюр было семь, и резала я их на двадцати досках. В типографии, к сожалению, с них не успели сделать отпечатки. Таким образом, эта книжка и гравюры не увидели света. Несколько оттисков моего ручного печатания сохранилось. И только…

За работу над альбомом литографий я получила «натурой», то есть мне по выходе альбома предоставили около семидесяти экземпляров с предложением самой их реализовать.

Помещаю выдержки моего письма к Ивану Михайловичу Степанову, председателю Комитета популяризации художественных изданий, по поводу этого альбома и одной неисполненной детали.

«…Посылаю Вам обратно автолитографию головы Петра I, которая непоправимо плохо напечатана. Приготовляя Вам второй ее экземпляр, я пришла к заключению, что мысль моя поместить голову Петра в этом альбоме не совсем удачна. На таком большом листе белой бумаги небольшого размера голова выглядит нехорошо. Если увеличить размер, то это не будет соответствовать масштабу всех других литографий в этом альбоме. Пробовала ее заключить в какую-нибудь рамку, но это мало помогает. Альбом слишком велик для такого размера головы. Придется отказаться от этой мысли. Но вряд ли альбом от этого много потеряет.

Я теперь чувствую, что альбом будет неплох… если печатание с машинного станка будет близко подходить к последним корректурным оттискам, которые (не надо закрывать глаза) напечатаны с ручного станка…»

В 1923 году вышла моя монография, изданная Государственным издательством.

Года за два до этого ко мне из Москвы приехал Соломон Абрамович Абрамов, издатель журнала «Творчество». Он задумал выпустить монографии о четырех графиках: Чехонине, Митрохине, Фалилееве и обо мне

[42].

К этому времени по распоряжению правительства все частные издательства были закрыты. Но издание этих четырех монографий было одобрено, и Абрамов назначен их художественным редактором. Мы заключили с ним договор об издании моей монографии Государственным издательством.

С изданием этой книги мне пришлось проделать огромную специальную работу. Решено было мои цветные гравюры отпечатать типографским способом с цинковых клише. Для этого мне надо было с каждой гравюры, со всех ее досок, отпечатать (конечно, ручным способом, так как я станка себе не заводила) черные оттиски для снятия с них цинковых клише. При этом у каждого черного оттиска на полях я давала образчик того тона, которым это цинковое клише должно печататься. Мне пришлось для этого отпечатать огромное количество оттисков.

Работать по изданию этой книги было очень трудно, так как С.А. Абрамов жил в Москве, и, хотя книга печаталась в Ленинграде, без согласия Абрамова ничего нельзя было предпринимать…

В один из своих приездов художественный редактор спросил меня: «Кого вы хотите для написания текста вашей монографии? Хотите Муратова или Абрама Эфроса?»

[43]

Я, удивленная, спросила: «Почему они будут писать обо мне, ведь они меня мало знают. Они не были свидетелями ни начала, ни последующего развития моего искусства. У нас в Петрограде есть много лиц, которые близко знают мое творчество и с успехом напишут обо мне». — «Кто же, по-вашему, может написать?» — «Александр Николаевич Бенуа, Степан Петрович Яремич, Владимир Яковлевич Курбатов или Сергей Эрнст», — ответила я. «Бенуа отказался написать о Чехонине», — мрачно проговорил он и, ничего не сказав, уехал.

Но в тот же день редактор опять приехал сияющий, довольный и мне еще с порога прокричал: «Согласился. Александр Николаевич согласился писать о вас!»

Александр Николаевич написал и определил мое творчество так, как никто ни до него, ни после лучше и выше о нем не сказал. И я верю в искренность и правдивость его слов, так как знаю его неподкупную честность. Приязнь и дружба не могли на него повлиять в определении и в оценке творчества его товарища

[44].

В журнале «Печать и революция» № 1 за 1922 год появилась статья профессора В.Я. Адарюкова обо мне как о гравере. Написана она была в лестных для меня тонах, и в ней были помещены четырнадцать моих гравюр, из которых четыре цветные.

У нас возникла переписка, в конце которой, да и после, я очень жалела, что лично не познакомилась с

В.Я. Адарюковым. Он мне в письмах рисовался как благожелательный, умный и знающий искусствовед.

Впоследствии эта статья была выпущена издательством в виде отдельной маленькой книжки

[45].

Вскоре я познакомилась с художественным редактором журнала «Печать и революция» Вячеславом Павловичем Полонским

[46], в высшей степени культурным и образованным человеком, а в обращении с людьми — очень приятным и простым. Его ранняя смерть была большой потерей для нашей культуры.

В 1923 году Сергей Васильевич сильно заболел. На почве переутомления и хронического недоедания у него открылся туберкулезный процесс в обоих легких. Надо было принимать решительные меры. Врач потребовал выезда из города. Он дал моему мужу на устройство своих дел, научных и педагогических, две недели, с условием, что он все это время с утра до вечера будет сидеть в кресле в большом саду академии. Туда к нему приходили ассистенты и некоторые студенты из Военно-медицинской академии для решения разных вопросов.

Через две недели Сергей Васильевич, получив отпуск и устроив дела, уехал со мной в Детское Село.

Я воспользовалась тем, что Сергей Васильевич по своей слабости никуда не ходил, а все больше сидел на воздухе, написала его портрет маслом

[47].

Через два месяца слабость его постепенно прошла, и мы на летние месяцы уехали в Кисловодск, в санаторий Дома ученых. Там мы познакомились со многими интересными и выдающимися людьми: с академиком Матвеем Никаноровичем Розановым, с профессором Семеном Ивановичем Златогоровым и его женой, с художником Александром Федоровичем Белым

[48] и др. Я впервые начала делать портреты акварелью, и первой жертвой был Иван Васильевич Ершов — наш знаменитый певец

[49]. Он был очень заметен среди всех остальных своей внешностью, живостью и бодрым настроением.

Помню, как он рано по утрам уходил высоко в горы и оттуда приносил огромные роскошные букеты цветов, всегда подобранных с большим вкусом и изяществом.

Иван Васильевич охотно согласился позировать. Но он не мог удержаться, чтобы не принять какую-либо неестественную театральную позу. Мне пришлось много усилий потратить на то, чтобы он забыл, что позирует, чтобы прошла его напряженность.

Я подбивала его на разговор, а сама в это время следила за игрой черт его лица, за сменой выражений. Я выбирала наиболее для него характерные черты, ясно выявляющие его образ, как он мне тогда представлялся. Он вышел похож. В данное время этот портрет находится в Третьяковской галерее.

С этого времени я опять вернулась к портретной живописи. Сейчас я могу подвести итог портретов, сделанных мною. Портретов карандашом и углем — шестнадцать, акварелью — пятьдесят два, маслом — тридцать один, всего девяносто девять портретов. При этом хочу прибавить, что исполняла их только с живой модели, никогда не прибегая к фотографии. Работая над портретом, я не думала о сходстве. Стараясь поймать то характерное, то существенное, что подмечала в разговорах с моделью, я незаметно для себя, за редкими исключениями, добивалась сходства.

Акварельные портреты я не рисовала карандашом. Слегка окрашенной кистью я начинала портрет с рисунка глаз, чтобы потом не перемещать, сохранить чистоту бумаги для бликов в глазах.

Портреты акварелью я работала медленно, обдумывая каждый мазок. Чтобы сделать законченный портрет, мне надо было шесть-семь сеансов, а маслом я работала гораздо быстрее, так как не боялась ошибок. Они ведь были легко поправимы.

Из моего пребывания в Кисловодске я привезла много работ. Мой милый спутник, Сергей Васильевич, уже настолько поправился, что мог сопровождать меня на этюды. И мы совершали пешком или на лошадях далекие прогулки.

Там же я сделала один натюрморт — букет розового душистого горошка в глиняном горшке. Рядом с ним — лакированная черная шкатулка, из нее выпадают нити янтарных бус, перемешанных с нитями старинных венецианских бус. Чтобы сохранить свежесть красок и яркость бликов янтаря, я не делала рисунка карандашом, а писала сразу, наверняка

[50].

После возвращения с Кавказа Сергей Васильевич получил командировку за границу для окончательного восстановления своих сил.

В день отъезда я поехала проводить его на Васильевский остров. Это было 15 октября. Он уезжал на германском пароходе «Schlesien». Пароход почему-то долго не отходил. Я этим воспользовалась и зарисовала пароход, пристань и видневшееся около нее большое парусное судно.

Наконец, пароход отошел и, сделав широкий поворот на Неве, стал постепенно удаляться, увозя моего дорогого путешественника.

Ушедший пароход открыл вид на парусное судно, которое до этого наполовину было им закрыто. Я тотчас обратила на него внимание. Мне сказали, что это парусный фрегат «Товарищ».

Судно стояло под всеми парусами. Словно гигантская великолепная птица, распустив свои белые крылья и распушив перышки, собирается в любой момент полететь на Неву, на взморье, в небесную даль. Особенно оно было хорошо, когда дул на него легкий морской ветерок и все паруса начинали трепетать.

Я сделала с него два подкрашенных рисунка. Этот очаровательный кораблик мне был почему-то очень мил. Может быть, своей красотой, которая ярко запечатлелась в моей памяти?

Прошло много лет. Недавно мне в руки попалась хорошо написанная книжка «На палубе». Автор ее Дмитрий Афанасьевич Лухманов

[51]. В биографии автора, помещенной в этой книжке, говорится, что Д.А. Лухманов в 1926 году как единственный в СССР специалист был назначен капитаном парусного корабля «Товарищ» и ему было дано задание сделать на нем рейс в Аргентину. На форзаце этой книжки было изображено парусное судно, и я неожиданно в нем узнала моего давнишнего знакомца, когда-то глубоко пленившего меня своей красотой и рисунки с которого я так бережно храню.

* * *

Сергей Васильевич вернулся. Почти шестимесячный отдых восстановил его силы. Болезнь была ликвидирована. С моей души сошла тревога. И мы опять, бодрые и радостные, вернулись к нашей любимой работе.

Апрель 1947 г.

III.

Лето в Коктебеле

В 1924 году я и мой муж первый раз проводили лето в Коктебеле, у Максимилиана Александровича Волошина.

Мы давно были с ним знакомы, но последние годы не виделись. На протяжении нескольких лет он безвыездно жил в Коктебеле. В начале 1924 года Волошин с женой Марией Степановной приехал в Ленинград. Связь наша возобновилась. Он был полон интереса к окружающей жизни, к людям, к литературе, к изобразительному искусству. В нем чувствовался внутренний порыв ко всем и ко всему, как у человека, который хочет наверстать годы уединенной жизни, проведенной вдали от людей.

Он много раз читал свои стихи. Позировал для портрета мне и Б.М. Кустодиеву

[52]. Расставаясь, мы дали обещание приехать на лето к нему.

* * *

Помню то яркое впечатление внезапности и восхищения, когда, выехав из Феодосии и после долгой езды по скучной степи с незаметным подъемом, мы вдруг увидели Сюрю-Кая — гору, острую, как пила, с зубцами, обращенными к небу, которая неожиданно выскочила из-за плоского, высокого, длинного гребня. Влево от нее высилась мохнатая шапка Святой горы. Ниже голубое море, заключенное в круглой бухте, как в чаше. И на самом берегу дом Волошина.

Как только мы открыли легкую калитку на обширный двор Волошина, на нас налетела толпа загорелых женщин в легких купальных костюмах. Они с веселым смехом бросились нас обнимать и целовать, но, заметив ошибку, приняв нас за кого-то другого, так же внезапно разлетелись в разные стороны, и за ними мы увидели хозяина дома. Максимилиан Александрович с развевающимися волосами большими шагами спешил нам навстречу. Его лучистые голубые глаза приветливо сияли. Он повел нас в приготовленную комнату. Она находилась под его мастерской. Окна ее смотрели на море, а море было совсем тут, в двадцати шагах, легкое, светлое, спокойное.

Макс, посмеиваясь, нам говорил: «Ну вот, как я рад! Как хорошо, что вы приехали! Отдыхайте. Отдыхайте. Сейчас вы заболеете „сонной“ болезнью, а потом „каменной“, но это ничего, это пройдет». Он знал, что приезжающие первые дни без просыпу спали, а потом, лежа на пляже, увлекались собиранием красивых коктебельских камешков.

«Летняя семья» Волошиных была многолюдна и разнообразна. Люди всевозможных профессий, характеров, наклонностей и возрастов.

Среди живущих у Волошиных в то лето находились поэты — Андрей Белый, Шервинский, Шенгели, Леонид Гроссман, Мария Шкапская, Адалис и несколько юных поэтов и поэтесс, московские профессора А. Габричевский, Б. Ярхо и др. Гостили также художники Богаевский, Шаронов, Кандауров, Костенко, артистки балета — всех не перечесть

[53]. Позднее приехал Валерий Брюсов.

Максимилиан Александрович к каждому подходил с ласковым, внимательным словом. Он умел вызвать на поверхность то самое хорошее и ценное, что иногда глубоко таится в человеке.

Люди приезжали обыкновенно утомленные, раздражительные. Но через короткое время окружающая природа, простой, какой-то благожелательный строй жизни приводил человека в равновесие. Он постепенно успокаивался, веселел и входил в общее русло.

Волошин был центром, куда все тянулись. Он умел все принять и все понять. Умный, с огромной эрудицией, всесторонне развитый, он по натуре своей был созерцателем — философом.

Его творческие силы, его внутренний огонь находили воплощение в поэзии и живописи.

В молодые годы Волошин был страстным искателем новых впечатлений, новых ощущений. Ему хотелось все видеть, все пережить. К пожилому возрасту страсть эта утихла. Появился опыт и равновесие.

В нем было много детского, наивного. Характером он был кроток, но, возмущенный, был способен на гневный порыв. В реальной, обыденной жизни — совершенно беспомощный. Денег он не признавал, отвергал их значение.

Он любил людей. Все его многочисленные друзья и знакомые, с их «человеческим окружением» (его выражение) жили в его домах безвозмездно.

Волошин очень любил человека. Чувствовал тяготение к нему, какое-то влечение познать другого. Но в то же время, имея много друзей очень близких, он ни с кем никогда не был откровенен до конца. В глубины своего «я» он никому не давал заглянуть.

Был тонким и глубоким психологом. С кем бы ни встречался, он всегда находил те слова, те мысли, которые позволяли ему ближе подойти к собеседнику и вызвать его на долгую беседу, в конце которой они оказывались, неожиданно для себя, близкими друзьями.

Собрания большей частью происходили на большой длинной террасе и привлекали много народу.

Иногда он сам рассказывал очень образно и живо о своих путешествиях, об интересных, исключительных людях, которых он встречал во время своих странствий. Говорил он очень хорошо.

Иногда мы взбирались к нему на вышку. Пребывание там было пленительно. Большой открытый балкон, расположенный на крыше дома. Вокруг глухие перила, и вдоль них низкие скамьи. На полу, на скамьях подушки, ковры. По вечерам там было так дивно слушать стихи, тихие песни, рассказы. Над головой голубое небо, усыпанное звездами, внизу море, отражающее блеск звезд.

Когда же читались доклады, рефераты, когда вечер посвящался автору, который читал свое произведение, когда требовалось более продолжительное и сосредоточенное внимание, тогда чтение бывало в его прекрасной мастерской. Передняя ее стена напоминала абсиду готической церкви с очень высокими окнами. В глубине комнаты находилась ниша с мягкими диванами и громадной головой царевны солнца Таиах. Над нишей были большие антресоли в виде балкона с перилами. На них вела здесь же поднимающаяся по левой стене открытая легкая лестница.

Все стены были увешаны картинами, этюдами, книжными полками и красивыми тканями. Мастерская производила впечатление уюта и художественной красоты. А когда она наполнялась народом разного пола и возраста, в ярких летних костюмах, когда на полу, на ковре располагалась молодежь и вся Лестница доверху была усеяна людьми и антресоли темнели от голов — тогда мастерская представляла необыкновенно живописное зрелище.

Во время таких чтений Максимилиан Александрович сидел за своим письменным столом в большом плетеном кресле и творил маленькие акварели-песни своей прекрасной Киммерии.

Иногда он сам читал свои стихи. Читал выразительно и сильно. Словами мощными и полнозвучными. Точно строил постройку, накладывая камень на камень.

* * *

Все с нетерпением ждали приезда поэта Валерия Яковлевича Брюсова.

Андрей Белый несколько раз в день складывал свои чемоданы, готовый в любую минуту сняться и уехать.

Брюсова что-то задержало в Севастополе.

Наконец, он приехал, и совершенно неожиданно, под вечер. В этот вечер Андрей Белый должен был читать свои стихи. Сейчас же после вечернего чая терраса быстро опустела. Все торопились занять места в мастерской, где должно было происходить чтение. Мыс мужем задержались и почти одни кончали чай. В этот момент на террасу вошел быстрыми шагами пожилой незнакомец, и мы сразу догадались, что перед нами Брюсов. Он был в чесучовом пиджаке и темных брюках, со шляпой и тростью в руках.

Его наружность: карие, почти черные глаза среди темных, густых и длинных ресниц. Взгляд умный, холодный и жесткий. Сдвинутые густые брови. Торчащие широкие скулы. Прямой мясистый нос. Толстые губы под нависшими седеющими усами и острая бородка. Высокий лоб, ежиком подстриженные волосы. Весь его облик являл собою сплетенный узел движения, нервности и раздражения.

Это незамедлительно и проявилось. Он вмешался в разговор моего мужа с кем-то и начал ему объяснять, что нельзя употреблять выражение «подняться на перевал». Сергей Васильевич стал доказывать, что если цель прогулки подняться на перевал, то можно употребить такое выражение. Тогда Брюсов излишне горячо стал повторять: «Это неправильно, это неправильно. Я — альпинист. Много раз поднимался в Альпах. Такого термина нет „подыматься на перевал“. Можно только сказать „перевалить через перевал“».

Сергей Васильевич перестал ему возражать, и тогда Брюсов набросился на молоденькую поэтессу, которая с кем-то говорила о современной поэзии, и стал резко с ней спорить.

Вскоре мы отправились на чтение, и я через несколько мгновений увидела его стоящим над нами, на балконе в мастерской, и прошедшего туда по внутренней лестнице, незаметно для Андрея Белого.

Перед началом чтения Андрей Белый, по обыкновению, стал нервно и долго извиняться, оправдываться за свое чтение и за свою поэзию. Это было скучно и ненужно. Брюсов не выдержал и послал ему сверху несколько крылатых словечек насмешки и сарказма. К счастью, Андрей Белый его не слышал и даже не знал о его присутствии. Так остро и неприязненно вошел Брюсов в волошинскую летнюю, большую семью.

Но он вскоре отдохнул и поддался общему настроению. Перестал быть таким резким диссонансом в добродушной настроенности всех окружающих и принял участие в общих прогулках и развлечениях.

* * *

Максимилиан Александрович очень любил Коктебель. Понимал, как никто, его изысканную и терпкую красоту.

Мать его и он были пионерами этих мест. В молодые годы он исходил горы и степь на много километров кругом.

В это лето часто затевались прогулки. То мы шли в каньоны. Так называлось глубокое ущелье, промытое в степи весенними водами горного ручья. То шли по морскому берегу, перебираясь через каменисто-глинистые оползни, в маленькие уединенные бухты. Над ними возвышались грандиозные отвесные скалы Карадага.

Сурова и прекрасна Киммерия — древняя земля, выжженная солнцем, — страна пустынных степей и в то же время удивительных горных нагромождений, придающих ей своеобразную и редкую красоту.

Скудность растительности отличает ее от Южного Крыма. В Киммерии ярче чувствуется дикий, обнаженный, но величественный облик ее. Облик на редкость терпкий и суровый.

Красота Киммерии, и в частности Коктебеля, главным образом заключается в чудовищном нагромождении скал Карадага и в его грозной вершине Гяурбах.

Ученые-геологи, приезжавшие к Максимилиану Александровичу, высказывали предположение, что Коктебельская бухта и скалы Карадага — остатки потухшего вулкана. По их словам, когда-то, в доисторические времена, вследствие каких-то великих подземных катаклизмов, повлекших за собою огромные сдвиги и обвалы, коктебельский вулкан был разрушен. Он лег как бы набок, расколовшись на части. Обрушившись чудовищно громадными скалами в море и завалив ими берег, Карадаг образовал совершенно недоступный, недосягаемый хаос.

Куски вулканического стекла, туфа, круглые камни, которые мы находили во множестве в окрестностях Коктебеля, свидетельствуют о том, что эти предположения о бывших здесь когда-то извержениях имеют основание. Мы раскалывали круглые камни и видели, что они состоят из концентрических кругов расплавленной и застывшей массы.

Не раз мы подплывали по морю в лодке к мрачным, темным стенам Карадага, отвесно уходившим в глубь моря. Дна в воде не видно. Громадные, остроконечные скалы редко отступают от полосы воды, образуя маленькие, уединенные, неглубокие бухты. В них тишина и безмолвие. Они недоступны никаким животным, даже козам. Нет веселого пения птиц. Только орел, свив свое гнездо на одной из вершин Карадага, часто парит высоко в небесах. Бухты носят названия не без оттенка романтизма и легенды. Одна называется Разбойничьей, другая Львиной, третья Ущельем Гяурбаха и т. д.