СТАРШИНОВ

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Если в маленьком, но гордом европейском государстве Литве уже издана собственная литературная энциклопедия, то, наверное, про героя нашей книги в ней написано следующее:

Старшинов Николай Константинович — выдающийся литовский поэт русского происхождения. Родился в 1924 году на территории современной Ирландии.

На первый взгляд выделенная курсивом фраза абсурдна, но при более внимательном ее прочтении — не лишена смысла. Разберем по порядку имеющиеся в ней положения.

«Выдающийся литовский поэт…». А как же не выдающийся и как же не литовский, если его имя встречается в учебниках, по которым учатся литовские школьники? В других странах, в России, например, или в той же Ирландии этого ведь пока нет!

Пойдем дальше: «…русского происхождения». А какого же еще, если отец его родом из крестьян Владимирской губернии, а мать — из крестьян губернии Тульской. Правда, есть у меня подозрение, что подмешались когда-то в кровь предков Старшинова несколько капель цыганской крови — очень уж любил он петь, и охота к перемене мест постоянно его одолевала, да и волосы у него были черные, глаза — карие, а кожа — смуглая.

Положение третье: «Родился в 1924 году…» Тут уж никаких сомнений быть не может, так в паспорте записано. Не можем же мы подвергать сомнению то, что записано в паспорте. Правда, сам Старшинов подвергал, утверждая, что родился он не 6 декабря, как то указано в документе, а 19-го — в день, когда православный люд чествует святителя Чудотворца Николая Угодника Божиего. Поэтому, собственно, его и назвали Николаем.

И, наконец, четвертое положение, самое очевидное: «…на территории современной Ирландии». Дело в том, что двухэтажный деревянный дом в Грохольском переулке, где появился на свет будущий поэт, был в свое время неосмотрительно снесен московскими властями, а ушлые ирландцы тут же выпросили этот исторический кусок земли себе под строительство посольства. Территория же посольства, по нормам международного права, является суверенной территорией своего государства. Да Старшинов и сам признавался: «Я родился на ирландской земле…» Может, поэтому его и в руководящую партию большевиков не брали. Как еще руководить альманахом «Поэзия» доверили? Ведь в семидесятые годы прошлого века беспартийный руководитель печатного органа, да еще в издательстве ЦК ВЛКСМ — это случай уникальный! Не обошлось ли тут без попечительства Николая Чудотворца?

Вот и получается, что любимый многими и уважаемый всеми Николай Константинович Старшинов при углубленном изучении его биографии оказывается то ли литовским ирландцем, то ли ирландским литовцем. Только вот стихи на русском языке писал и любил свою матушку-Россию до боли сердечной…

И вообще он был весьма загадочной личностью. Никто даже не знал толком, как правильно к нему обращаться. Как только его не называли: Старшинов, Старшинов (разница в ударении), ротный запевала, гвардии рядовой, учитель, вождь, второй Сабанеев, Зимний Никола, Николай Константинович, Константиныч, Коля, Колятина, Колюша, Колюня… — и он не возражал, особенно против двух последних обращений. Что касается ударения в фамилии, то правильным будет второе. Николай Константинович, хотя и не делал из этого проблемы, но говаривал при случае, что Старш

инов — это хоккеист, а поэт — Старшинóв. (Хотя сейчас выясняется, что и хоккеист стихи пишет и даже публикует их.) Ударение на последнем слоге фамилии делал его отец, и Николай Константинович здесь просто следовал семейной традиции.

Конечно, был он личностью не только загадочной, но и замечательной. Недаром в серии «ЖЗЛ» в 1984 году (к шестидесятилетнему юбилею поэта) уже выходила книга «Старшинов». Правда, «издана» она была в одном подарочном экземпляре, зато ее авторский коллектив включал в себя десятки имен. Это Николай Глазков и Роберт Рождественский, Владимир Костров и Николай Карпов и многие, многие другие поэты, чьи посвященные Старшинову стихи любовно собрали под серийной обложкой «ЖЗЛ» его коллеги по издательству «Молодая гвардия». Причем коллеги эти были, как я предполагаю, женского пола, всегда неравнодушные к Старшинову, на зависть его молодым коллегам мужеского пола.

Помимо стихов, поэм, рассказов, очерков и статей творческое наследие Старшинова включает в себя книгу воспоминаний о писателях «Что было, то было…», на страницах которой в лицах и часто с юмором воспроизведена история русской литературы второй половины XX века. В числе его учителей были Александр Твардовский и Михаил Светлов, Ярослав Смеляков и Леонид Мартынов, в числе друзей — Наум Коржавин и Николай Глазков, Константин Воробьев и Николай Рубцов, в числе собеседников — Анна Ахматова и Николай Заболоцкий, Валентин Катаев и Владимир Высоцкий.

А в числе учеников Старшинова вообще кого только не было! Как выразился поэт Александр Щуплов: «Все мы вышли из старшиновской шинели…»

Кроме того, Старшинов широко известен как собиратель частушек. Его уникальная коллекция этих озорных произведений устного народного творчества, изданная «Молодой гвардией» в девяностые годы прошлого века, наделала много шума.

Прославил он свое имя и рыбацкими подвигами. Иначе чем же еще объяснить, что вот уже около десяти лет проводятся спортивные соревнования по подледному лову рыбы, зарегистрированные Госкомспортом России как «Кубок памяти Николая Старшинова».

* * *

Я заранее прошу у читателей прощения за несколько легкомысленный тон предпринятого мною жизнеописания Старшинова. Он объясняется тем, что буквально все знавшие его люди, к которым я обращался с просьбой поделиться со мной воспоминаниями для книги, наставляли меня писать ее как можно веселее. И я их понимаю: сам Николай Константинович был человеком остроумным и жизнелюбивым и всегда старался скрашивать окружающую его действительность к месту припомненной частушкой или литературной байкой.

Я выражаю искреннюю признательность за предоставленные материалы и воспоминания Марии Абакумовой, Евгению Артюхову, Александру Боброву, Владимиру Бровцину, Ларисе Васильевой, Николаю Дмитриеву (увы, ныне покойному), Николаю Карпову, Виктору Кирюшину, Евгению Константинову, Владимиру Кострову, Геннадию Красникову, Нине Красновой, Владимиру Крупину, Николаю Машовцу, Татьяне Чаловой, Анатолию Шамардину, Александру Щуплову. Их воспоминания не только помогли мне в работе над книгой, но и составили отдельный раздел, во многом дополняющий портрет Николая Константиновича.

Работая над книгой, я пользовался воспоминаниями и советами вдовы поэта Эммы Антоновны, его дочерей Елены и Руты, а также его племянника Константина Константиновича и племянницы Надежды Константиновны Терентьевых.

Особую благодарность следует выразить многолетнему соратнику Старшинова по альманаху «Поэзия» Геннадию Красникову, литературному критику Любови Калюжной и моему научному руководителю профессору Любови Федоровне Алексеевой за то, что они не только вдохновили меня на сей труд, но и подвигли его исполнить.

При этом я осознаю, что все оказавшие мне помощь в работе над книгой люди не нуждаются в моей благодарности. Не ради благодарности и не ради меня они делали это, а ради светлой памяти Николая Константиновича.

ПРИЕМНЫЙ СЫН ДЕРЕВНИ

Николай Константинович Старшинов родился 6 декабря (по новому стилю) 1924 года в Москве, ставшей к тому времени столицей послереволюционной России. Сам он днем своего рождения, как уже сказано, считал еще и 19 декабря — на Зимнего Николу. Видимо, когда он рос, семейные события его родители отмечали по старому стилю, поскольку к новому, введенному в 1918 году, еще не привыкли. По этому поводу Николай Константинович шутил, что у него два дня рождения, и оба из них отмечал: первый — дома, с родными, второй — на работе, с коллегами и друзьями.

О родословной Старшинова известно немногое, и большей частью из его же произведений. Так, дед по отцовской линии «…век ходил за плугом по нашенской владимирской земле». До рождения своего внука, воспевшего его в стихотворении «Борозда» (1976), он, судя по всему, не дожил. Написано это стихотворение явно на основе семейных преданий, и в нем изложена история рода Старшиновых, история, в общем-то для Центральной России обычная:

Силенку-то мой дед имел,

И кроме

Он слыл весельчаком…

Да вот беда — В его большом и многодетном доме

Достатка не случалось никогда.

От недородов и долгов измучась,

Он сам не охладел к родным краям,

Но разделить свою крутую участь

Не пожелал подросшим сыновьям.

Голодным псом глядеть из подворотни?

Считаться самых низменных кровей?..

Нет, в городе оно куда вольготней!

И он в Москву отправил сыновей.

Забегая далеко вперед, скажем, что и сам поэт слыл весельчаком (достаточно вспомнить его знаменитое собрание частушек или перлы Ефима Самоварщикова), так что «ген веселости» вполне мог перейти к нему от деда Никиты. Кстати, обратите внимание, как причудливо изменилась в новорусском языке семантика слова «крутой» («крутая участь») по сравнению с семидесятыми годами прошлого века.

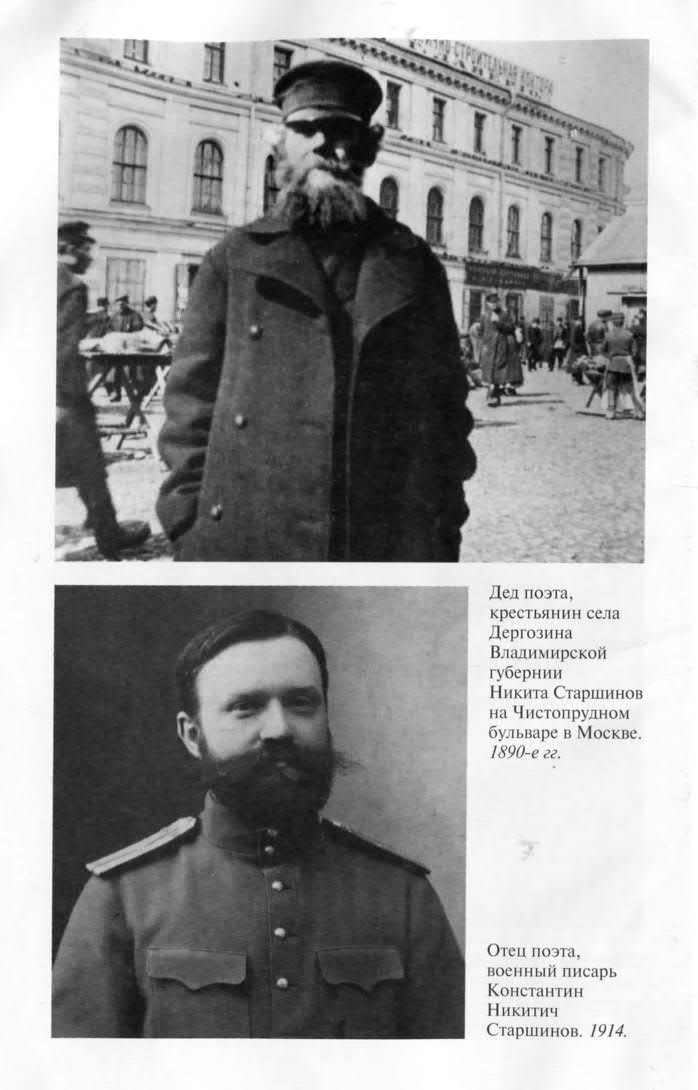

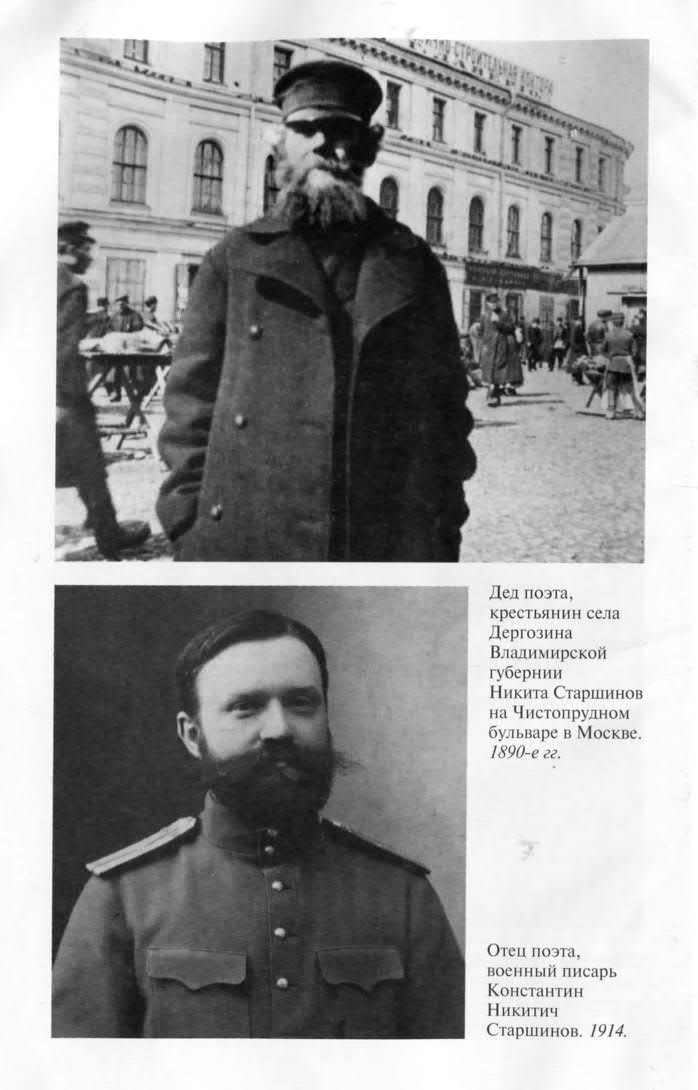

Сохранилась фотография 1890-х годов, на которой «крестьянин села Дергозина Владимирской губернии Никита Старшинов» запечатлен на фоне Чистопрудного бульвара в Москве. По какой надобности и как часто он бывал на Чистопрудном бульваре, к сожалению, неизвестно. Однако его сын Константин Никитич (отец поэта) указывает в автобиографии, что родился он 7 мая 1880 года в Москве. А для этого Никита Старшинов с супругой должны были в то время в ней жить. Так что скорее всего «в Москву отправил сыновей» не дед, а еще прадед поэта.

О деде по материнской линии сведений не имеется, так же как и о бабушке, кроме того, что были они крестьяне Тульской губернии.

А вот бабушек со стороны отца в поэзии Николая Старшинова оказалось сразу две. Одну, из стихотворения «Жил я когда-то в прекрасной деревне…», звали Глафира Андреевна; правда, поэт оговаривается, что она была ему «совсем неродной». Другая — «моя бабушка Анна», стирающая белье в речке и кормящая с руки буренку в стихотворении «Ива глядит из тумана…», его родная бабушка.

Родители поэта Константин Никитич и Евдокия Никифоровна, хотя и были московскими жителями, во многом сохранили крестьянские устои. Во всяком случае, семья была даже по тем временам многодетной: Николай стал восьмым и последним ребенком, мать родила его в 42 года. Он посвятил ей и ее памяти много пронзительных строк. Созданный им поэтический образ женщины-матери — ничуть не меньшая заслуга перед российской словесностью, чем шедевры его фронтовой лирики. А вот об отце, хотя в воспоминаниях он отзывается о нем с исключительной теплотой, в стихах упоминается лишь однажды, да и то в связи с матушкой. В поэзии Старшинова вообще наблюдается «дискриминация по половому признаку». Прекрасной половине человечества в ней уделено гораздо больше внимания, нежели сильной. Недаром почти все исследователи отмечали присутствие в его творчестве сильного женского начала.

Итак, в стихотворении «Твое имя» (1956) Старшинов детально, наверняка основываясь на реальных событиях, воспроизводит историю любви своих будущих родителей:

…Однажды приехал на Святки

К вам, в деревню Покровка,

Московский мастеровой

С разливной, голосистой,

Рыдающей двухрядкой.

Разве ты понимала,

Что это был суженый твой?

Он к тебе подошел

И, фуражку почтительно снявши:

— Добрый вечер! — сказал, —

Таково-то житье да бытье…

Как зовут тебя, барышня?

— Нянька… Нет… Дуня…

Фабула стихотворения состоит в том, что маму поэта, Евдокию, практически никто и никогда не называл по имени. До замужества (а замуж ее выдали восемнадцати лет) она служила в няньках, окружающие так ее и называли. Потом дети звали ее «мама», муж — «мать», внуки — «бабушка».

Проведя всю сознательную жизнь в заботах о детях, сначала чужих, потом своих, она «никаких гимназий не кончала», то есть никогда не ходила в школу, и с трудом могла читать и писать, научившись этому самостоятельно. Впрочем, в те годы это не было редкостью. Ее мужу с образованием повезло немногим больше: он окончил лишь три класса городского начального училища и с двенадцати лет пошел работать. В той же автобиографии он сообщает, что оставить учебу и «пойти в люди» вынужден был по настоянию отца. Судя по этому факту, «в большом и многодетном доме» Никиты Старшинова «достатка» действительно не было. Но более чем скромное образование не помешало Константину Никитичу в Первую мировую войну служить писарем, а после Октябрьской революции работать бухгалтером в «Экспортлесе». Так что если женился он, будучи мастеровым, как сказано в вышеприведенном отрывке, то, выражаясь современным языком, впоследствии сделал неплохую карьеру, пройдя в «Экспортлесе» путь от счетовода до старшего бухгалтера.

Однако должность бухгалтера на заре советской власти не была столь доходной, как теперь, на заре капитализма. Жила многодетная семья Старшиновых, еле-еле сводя концы с концами. Прокормить «ораву» — такое у нее существовало «самоназвание» — в восемь человек на зарплату скромного служащего было ой как непросто. А обуть и одеть — тем более. Особенно если учесть исторические реалии двадцатых — тридцатых годов.

«Пища у нас была самая простая и дешевая: мы трижды в день ели первое. Скажем, утром — щи, в обед — лапша, вечером на ужин — борщ. Ну и, конечно, каши, картошка. Никаких колбас, консервов, сыра. Я и сейчас больше всего люблю первое…

Между прочим, в семье у нас никто не жаловался на желудок — ни у кого не было ни гастритов, ни язвы…

Вспоминается мне и один забавный случай. Мой отец работал тогда в «Экспортлесе». По поводу какого-то юбилея у них должен был быть банкет. И моя мать уговорила его взять меня с собой. Мол, пусть Колька хоть что-нибудь вкусненькое там попробует.

И действительно, я «напробовался» там всяких мясных закусок, салатов, шпрот, плотно наелся вторым. И когда подали на стол сладкое — пирожные, торт, которых я ни разу не пробовал, — есть я уже не мог. Едва не плача от обиды, смотрел на них и только…» Так уже на склоне лет с присущей ему самоиронией вспоминал Николай Старшинов первый в своей жизни банкет.

Поскольку привычных в зажиточных семьях десертов вроде тортов и пирожных в доме не водилось, любимым лакомством у младшего поколения Старшиновых был посыпанный солью черный хлеб, обмакиваемый в подсолнечное масло. Даже в дни рождения детей праздничный стол не накрывался: именинника просто поздравляли, а подарком был поход в кино. Зато по воскресеньям, выделяя этот день из других, на столе появлялся и белый хлеб, к которому утром мать выдавала по кусочку сливочного масла. И лишь в редкие семейные торжества, когда приходили гости, накрывался праздничный стол, на котором были пироги с капустой и рисом, колбаса, сыр, шпроты. Детям такие торжества запоминались надолго.

Больших усилий стоило родителям и одеть свое многочисленное потомство. На обновки отцовской зарплаты не хватало, поэтому младшие донашивали то, что не успели износить старшие. Братьев у Николая было много, и до него вещи доживали благодаря лишь самоотверженным усилиям матери, которая, по его воспоминаниям, «вечно что-то перешивала, перелицовывала, выкраивала». Вспоминал он об этом и в стихах:

Она уже четыре дня

Была за швейною машиной:

Обнову шила для меня,

Для своего восьмого сына.

И столько испытала мук,

Чтобы, минуя все заплаты,

Мне куртку выкроить из брюк

И пиджака старшого брата!..

(«О детстве», 1945)

Не меньше времени у Евдокии Никифоровны поглощала беготня по магазинам и рынкам. Ей поневоле приходилось экономить и выискивать продукты, выражаясь словами автора «Горя от ума», «числом поболее, ценою подешевле». Если прибавить к этому необходимость топить печь, убирать в квартире, обстирывать кучу народа, то понятно, что возможности уделять много внимания детям у нее не было.

Тем более не было такой возможности у Константина Никитича. Шесть дней в неделю он проводил на работе, и почти каждое воскресенье к нему из деревни приезжали земляки со своими крестьянскими заботами. Он писал для них в различные инстанции письма, прошения, жалобы и т. д. — наверное, это пополняло как-то «продовольственную корзину» семьи, хотя деревня тогда и сама голодала.

Однако в семье свято соблюдалась православная традиция: на заутреню в церковь Спаса, что стояла когда-то на Большой Спасской улице, отец по воскресеньям водил всю семью. Потом, в середине тридцатых годов, эту церковь постигла участь большинства московских церквей: ее снесли. Картина ее уничтожения запечатлелась в памяти будущего поэта: «Сначала пригнали трактора, накинули тросы на колокольню. Трактора с разгону пытались обрушить ее, но тросы обрывались. И тогда ее взорвали…»

Через много лет, уже в начале девяностых годов XX века, когда отменили «Главлит» и в редакцию поэзии издательства «Молодая гвардия» стали в большом количестве поступать рукописи с религиозной тематикой, Николай Константинович пожаловался однажды своему коллеге, что подборки молодых авторов раздражают его слишком частым употреблением слова «Бог». «Понимаешь, — сказал он, — ведь это для них стало литературным приемом!» Коллега, сам в ту пору молодой человек, в душе с ним не согласился, сочтя, что раздражение мэтра во многом обусловлено атеистическим воспитанием старшего поколения советских людей. Он (а это был ваш покорный слуга) тогда понятия не имел, что мальчиком его старший товарищ еженедельно выстаивал заутрени, а потом видел, как церковь, в которой его крестили, сносят с лица земли…

Но вернемся к родителям поэта. Была у его отца еще одна «традиция», уже не православная, хотя и русская. Поведать о ней будет корректнее словами самого Николая Константиновича:

«Сколько я помню, отец ежедневно выпивал. Зарплату отдавал матери до копейки. Но оставался после работы на сверхурочную службу. И этот приработок шел на выпивку. Придя домой вечером, он выпроваживал всех из кухни и готовил себе закуску. Ставил на керосинку большую сковородку и выкладывал на нее все, что осталось у нас от завтрака, обеда и ужина: гущу от щей, от лапши, борща, кашу, картошку. Если оставались кусочки селедки, они тоже шли на сковородку, и даже оставшийся кисель попадал туда же. Потом он все это поджаривал до корочки. Резал на кусочки. А потом каждую рюмку закусывал этим блюдом.

Прямо против нашего окна, на той стороне переулка, был кинотеатр «Перекоп». И отец не без юмора говорил о своей закуске: «Это мое фирменное блюдо — перекоп!» Действительно, там все было перекопано…»

Надо полагать, для обремененного большим семейством и рутинной службой бухгалтера ежевечерняя порция спиртного была единственным удовольствием, которое он мог себе позволить. Но при всех трудностях жизни Константин Никитич сохранил добродушный характер: он никогда не повышал голоса и не применял мер «физического воздействия» при воспитании детей. А главное, по натуре он был оптимистом, благодаря чему постоянную нехватку денег и другие «мелкие неприятности» его семейство переносило стойко и с юмором.

Желание доставить домашним радость нередко толкало Константина Никитича на непрактичные покупки, сокращавшие и без того скудный семейный бюджет. Так, однажды он купил ребятам подержанный велосипед, который в те годы считался роскошью. Но тот через несколько дней развалился, поскольку оказался совершенно изношенным. Потом к совершеннолетию старшего сына приобрел старое ружье, которое, хотя и было иностранным, не стреляло вовсе. Затем как-то по весне купил в Загорске (ныне Сергиев Посад) козу, чтобы обеспечить семью, переезжавшую на лето в деревню, молоком. Он вел ее пешком до дома пятнадцать километров, но коза вскоре околела, оказавшись больной. Случались и другие авантюры подобного рода. Представляя свою покупку, Константин Никитич имел привычку приговаривать: «Ну вот вам велосипед-самокат!..» Или: «Ну вот вам ружье. Оно само будет стрелять!..» Или: «Вот купил вам козу. Она сама будет доиться!..»

По этому поводу его дети сложили шутливое присловье: «Живем теперь хорошо. У нас есть теперь все: велосипед-самокат, ружье-самострел, иголка-самошвейка, поросенок-саморосток, коза-самодоилка!..» Шутила ли по этому поводу хозяйка дома, берегшая каждую копейку, остается только догадываться. Но при детях, во всяком случае, родители не поругались ни разу. Кстати говоря, младшему сыну Константин Никитич, очень любивший музыку, как-то купил гармонь, тоже, конечно, подержанную, которую тут же окрестили «гармошка-самоигралка». История умалчивает, как долго она прослужила, но и уже вернувшись с войны, Николай имел обыкновение на ней наигрывать.

Несмотря на некоторую иронию, с которой домашние воспринимали хозяйственные «комбинации» (так они их называли) отца семейства, авторитет его был непререкаем. Даже любимые ими шутки про «самодоилки», «самоигралки» и т. д. при отце не озвучивались. Хотя, как уже говорилось, он никогда и пальцем никого не тронул. А вот матушка могла иногда в сердцах стегануть своих непослушных чад ремнем. «Правда, потом, — пишет в воспоминаниях Старшинов, — плакала, показывала на своих ногах огромные, вздувшиеся от неоднократных родов и беготни вены: — Вот лопнут, тогда узнаете, как жить без меня… Еще пожалеете, что не слушались…» После этого братья расходились по углам притихшие и пристыженные.

Был в воспитательном арсенале матушки будущего поэта еще один действенный прием, рассчитанный на пробуждение в детях сыновних чувств. Зимним утром, когда квартира за ночь остывала и следовало затапливать печь, она начинала собираться в сарай за дровами, приговаривая при этом как бы про себя, что надо бы, дескать, дровец принести. Долго искала веревку для вязанки, не торопясь одевалась — братья дружно делали вид, будто ничего не видят и не слышат. Наконец она выходила в коридор, и тот, у кого первого не выдерживали нервы, а вернее, просыпалась совесть, бросался ее догонять, возвращал в дом и шел за дровами сам.

Эта ситуация повторялась изо дня в день, превратившись в своеобразную психологическую семейную игру. Согласитесь, выходить из тепла на мороз, собирать в вязанку заледеневшие поленья, тащить их по лестнице — не самое большое удовольствие для подростка. Поэтому «проигрывал», то есть шел за дровами тот, у кого на данный момент оказывалась выше сознательность. Интрига же игры заключалась в том, что следовало «придержать» свою совесть на те мгновения, в которые догонять матушку бросится кто-то другой из братьев, но позволить ей самой идти в сарай при любом «раскладе» нельзя.

Зато в воскресенье, когда дома был отец, никакой игры не получалось. Первому, кто попадался ему на глаза, он велел идти за дровами, и поручение немедленно и беспрекословно выполнялось.

При разном подходе к методам воспитания родители были едины в желании дать детям хорошее образование. Отец, видимо вспоминая свое детство, часто повторял им одну фразу: «Вы учитесь… Ничего, как-нибудь проживем…» И они учились, проявляя завидное упорство. Когда одного из братьев не принимали в университет, поскольку детей служащих тогда в высшие учебные заведения брали с ограничениями, чтобы освободить дорогу к высшему образованию для пролетариата, он пошел работать электромонтером и, заработав рабочий стаж, в университет все-таки поступил.

В результате все братья достигли, каждый в своей области, значительных успехов. Старший из братьев, Лев, 1909 года рождения, пошедший по стопам отца, стал крупным финансистом, одно время служил даже начфином кремлевского гарнизона. Константин, родившийся в 1911 году, стал ученым — кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрами сразу в двух институтах. Родившийся в 1916 году Петр дослужился до капитана первого ранга, командовал крейсером «Дзержинский», затем был заместителем начальника штаба Балтийского флота. Сергей, предпоследний ребенок в семье, родившийся в 1922 году, прошел путь от слесаря-инструментальщика до главного инженера ленинградского завода грампластинок «Мелодия».

Их единственная сестра Серафима, 1913 года рождения, была для младших братьев — Сергея и Николая «и мамкой, и нянькой», пока в 1935 году не вышла замуж. Овдовев в войну, она подняла на ноги двоих детей, работала старшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте текстильной промышленности.

Все братья материнскими молитвами на войне уцелели, и хотя жизнь разбросала их по городам и весям необъятной страны, каждый год 14 марта, в день рождения Евдокии Никифоровны, они собирались в ее доме вместе с женами и детьми. Как вспоминает одна из ее многочисленных внучек, «бабушка всегда торжественно готовилась к этому дню: пекла пироги с капустой и мясом и собирала угощение…». Еще бы: гости собирались не только из Москвы — из Владивостока, Новосибирска, Ленинграда.

Николай Константинович, уже будучи известным писателем, очень гордился своей семьей. У него даже была теория, согласно которой единственный ребенок в семье подобен сосне, выросшей в чистом поле. Крона такой сосны развесиста, но ствол искривлен и уродлив. Ни на что путное — ни для постройки избы, ни на мачту корабля — она не годится. Другое дело — сосна, выросшая в лесу! Там она вынуждена тянуться вверх, поэтому вырастает высокая, стройная — людям от нее много пользы…

Но вернемся в его детские годы. К тому времени, с которого он себя помнит, а это, надо полагать, конец двадцатых годов, из восьми детей в семье Старшиновых осталось шесть. («Планированием семьи» посредством абортов тогда не грешили — рожали, сколько Бог даст. А если ребенок умирал во младенчестве, говорили: «Бог дал — Бог взял».) Жили, как это принято в многодетных семьях, дружно, при этом на старших возлагалась забота о младших. Николай, как самый младший, оказался в «привилегированном» положении — о нем заботились все. В своих воспоминаниях он даже сетует на то, что слишком частые поблажки со стороны старших отрицательно сказывались на его воспитании: он рос в определенной мере избалованным ребенком. (Нам, конечно, трудно представить себе «избалованным» ребенка, чье любимое лакомство — черный хлеб с солью и постным маслом.)

Старший из братьев — Лев был в ту пору уже практически взрослым человеком и по отношению к младшим выполнял роль «второго отца». Например, когда Николай заболел скарлатиной — болезнь и сейчас опасная, а тогда часто смертельная, — именно он отвез его в больницу. Он же и навещал его там. В палату, правда, посетителей не пускали: инфекционное все-таки отделение, но через открытое окно можно было передавать маленьким «затворникам» их любимые игрушки. А вот матушку домочадцы в больницу не пускали после того случая, как, увидев ее, больной разревелся. При старшем же брате он плакать стеснялся, будучи «мужчиной».

Помимо «второго отца» была у Николая и «вторая мама» — сестра Серафима. В число ее домашних обязанностей входил присмотр за младшими братьями. Она же занималась и «эстетическим развитием» будущего поэта: читала ему детские книжки, знакомила, как говорится, с устным народным творчеством в виде разнообразных куплетов, песенок и частушек, которые знала во множестве. Первые поэтические строки, сохранившиеся в его памяти, были такие:

У меня калоши есть,

Берегу их к лету.

А по совести сказать,

У меня их нету.

Это сейчас калоши стали почти анахронизмом, а в Москве тридцатых годов их отсутствие говорило о материальной несостоятельности.

С раннего детства приучали Николая и к классической литературе. Дело в том, что в семье Старшиновых уцелело, несмотря на все перипетии революционных лет, довольно много старых книг. Отец еще до революции подписывался на журнал «Нива», и сохранились все приложения к нему, включавшие русскую и зарубежную классику. Совместное ежевечернее чтение (к сожалению, ныне утраченная традиция) этих книг, судя по воспоминаниям поэта, было в семье целым ритуалом:

«Каждый день после ужина за прибранным столом собиралась вся наша семья. И кто-то из старших братьев или сестра читали нам вслух стихи. Два, а то и три часа.

Зато к четырнадцати-пятнадцати годам я очень неплохо знал русскую поэзию. Да и не только русскую.

Пушкин, Лермонтов, Крылов, Кольцов, Некрасов, Тютчев, Фет, Никитин, Суриков, А. К. Толстой, Полонский, Апухтин, Бунин, Блок, Есенин, Маяковский и другие поэты с тех пор остались в моей памяти. А еще Лонгфелло, Беранже, Гейне и даже «Фауст» Гете».

«Неплохо знал» — конечно, мягко сказано. Николай Константинович знал сотни стихотворений наизусть, поскольку обладал поистине феноменальной памятью на стихи, не утратив эту удивительную способность запоминать их на слух и в зрелом возрасте. Кстати, обратим внимание на слово «зато» во втором абзаце приведенных воспоминаний. Оно свидетельствует о том, что ребенку, даже будущему поэту, не так-то просто усидеть три часа на одном месте, слушая «взрослые» стихи.

А вот что он слушал с неизменным удовольствием, так это оперы, хотя сам потом признавал этот выбор странным. Но этому есть объяснение. В тридцатые годы по радио (а оно заменяло тогда телевизор) оперы звучали очень часто. Их транслировали прямо из театров: Большого, Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Оперной студии имени Шацкого. Репертуар этих театров еще мальчиком Старшинов выучил практически наизусть. Уже в шестидесятые годы прошлого века за громогласное исполнение арий из опер Моцарта, Вагнера, Глинки, Чайковского и других, в том числе не слишком известных композиторов, он будет не единожды отлучен от ресторана Центрального дома литераторов, тогда еще соответствующего своему названию.

Конечно, операми не ограничивалось «музыкальное образование» Николая. Любили петь и в семье, по праздникам за столом звучали русские народные песни. Еще одной «школой искусств» был двор:

«Теплыми весенними и летними вечерами на скамью под тополями усаживался с гитарой старый холостяк Борис Иванович. И давал целый концерт. В его репертуаре были городские песенки и куплеты времен нэпа и последующих лет, бытующие в Москве. Пел он их вполне серьезно, даже трагично, хотя многие из них звучали комично, пародийно. Были наивны, но и трогательны».

В качестве примера «наивной трогательности» поэт приводит такую запомнившуюся ему песенку:

Жизнь наша потока быстрее,

Пусть мчится, пусть мчится она,

Покуда невинная фея

В бокал наливает вина.

Спешите жить, спешите жить,

Чтоб все от жизни взять.

Ведь все равно, ведь все равно

Придется умирать…

Исполнялись Борисом Ивановичем и довольно известные в то время куплеты, не лишенные афористичности:

Если вы утонете

И ко дну прилипнете,

Год лежите, два лежите,

А потом привыкнете.

Если вас разденут раз,

Вы невольно вскрикнете.

Раз разденут, два разденут,

А потом привыкнете!..

Дворы в старой Москве вообще были особыми мирами, теперь исчезнувшими. Не был исключением и двор, в котором прошло детство Николая. Его семья жила в двухэтажном деревянном доме на восемь квартир в Грохольском переулке (это рядом с институтом Склифосовского).

Квартира, кстати, У Старшиновых была отдельная, трехкомнатная, что в те годы в общем-то являлось роскошью. Племянник поэта Константин Константинович Терентьев, долгое время там проживший, вспоминает.

«Дом был старый. В большой комнате по углам стояли подпорки, которые удерживали потолок от падения. Зимой температура в комнате была приблизительно плюс 12–13 градусов. Семья у дяди Колиных родителей была большая, и поэтому квартира была без соседей. Но в то время все дети разлетелись. В квартире было три комнаты, кухня, туалет. Две комнаты были примерно по 8–9 квадратных метров, большая — 18. На кухне были русская печь с лежанкой и керосинка, водопровод. Между комнатами была еще голландская печь. Русскую печь бабушка топила по большим праздникам (церковным) и пекла пироги. В комнатах был порядок — никаких лишних вещей, только все самое необходимое. Убранство большой комнаты (гостиной) — книжный шкаф, полный книг, сундук, где хранились внесезонные вещи, комод с бельем, а на нем зеркало, часы-ходики, обеденный стол и просто стол, тумбочка, кровать. В прихожей был звонок — колокольчик».

Рядом с деревянным стоял трехэтажный кирпичный дом на двенадцать квартир. Вместе с несколькими дровяными сараями и шестью огромными тополями два этих дома и образовывали двор с населением около ста человек. Причем двор был огорожен каменным забором; видимо, до революции все это принадлежало одному хозяину. Атмосфера во дворе напоминала семейную. Как в любой семье, случались ссоры, не обходилось порой без скандалов, но жили при этом именно семьей, то есть обособленной «ячейкой общества».

Отопление в домах было печное, потому жильцы запасались на зиму топливом. И вот когда кому-нибудь привозили дрова, все дееспособное население выходило на помощь. А мороки с дровами немало — разгрузи, распили, расколи и убери в сарай. В двух домах — двадцать квартир. Значит, никак не меньше двадцати авралов в год. Давно известно: ничто так не объединяет, как совместный труд. Конечно, эта взаимопомощь была жизненно необходима: не убери дрова вовремя на место, может статься, что убирать будет нечего. Даже анекдот такой ходил: ««Хозяин, дрова нужны?» — «Нет!» Утром проснулся — дров нет». Приходил весь двор на помощь и тогда, когда у кого-то из жильцов случалось несчастье…

В наше время интернационализм не в почете, но в своих мемуарах Старшинов акцентирует внимание на этом вопросе, поэтому обойти его нельзя. Цитирую: «Разнообразным был состав жильцов: кроме русских жили татары, мордва, евреи, поляки. И никогда на почве национальной не было у нас инцидентов. Действительно, была дружба народов, над которой сейчас иронизируют. Но она была, была!..»

«Дети разных народов», говоря словами известной в свое время песни, вместе играли во дворе в салочки и казаков-разбойников, чижики и классики, гоняли футбольный мяч. Но самым популярным занятием было запускание воздушных змеев, все провода вокруг были опутаны нитками и мочалками от змеиных хвостов.

Ребята постарше играли в лапту и городки, сражались в волейбол и дрались со сверстниками из соседних дворов. В рассказе Старшинова «Мои новые ботинки», во многом автобиографичном, есть эпизод, когда дворовый хулиган Сынок, персонаж крайне отрицательный, защищает главного героя от хулиганов из другого двора. И дело тут не в проснувшихся в нем добрых чувствах, а в существующем порядке. Перефразируя известную английскую пословицу, подросток той эпохи мог бы сказать: «Мой двор — моя крепость».

Когда выпадало много снега, ребята дружно помогали дворнику дяде Ване вывозить его со двора на улицу. Вы в детстве когда-нибудь помогали вашему дворнику убирать снег? Или хотя бы помните, как его звали? Я, например, нет.

Во взрослой жизни Николай Константинович был человеком на удивление общественным. Вокруг него всегда объединялись люди: друзья, ученики, коллеги, поклонники. И в строю, говоря его словами, он чувствовал себя, как дерево в лесу. Нет никакого сомнения, что немало этому способствовало его «дворовое воспитание».

И все же самое большое, решающее влияние на «воспитание чувств» будущего поэта оказал удивительный мир русской деревни.

«…Мне и сегодня видится наше село Рахманово, залитое ярким утренним солнцем, наша, четвертая от церкви, изба-пристройка, идущие к заутрене старухи в черных платьях, с ботинками, перекинутыми на шнурках через плечо (обувь из бережливости надевалась только перед церковью. —

С. Щ.); перевалившиеся за палисадники кусты цветущей сирени, огромные лохматые ветлы, усыпанные грачами, галками и воронами. В ушах еще стоит их ярмарочный яростный гомон.

Помнятся наши детские игры — бабки, городки, лапта — и мои грибные походы и рыбалки. Я целыми днями пропадал в лесу, или на речке Сумери, или на мельничном омуте у Вори, за что и получил от мальчишек прозвище Лесовик.

А старые угольницы (места перегонки дров на древесный уголь. —

С. Щ.), где мы лакомились самой сладкой земляникой, куда мы ходили по вечерам собирать ночные фиалки и светлячков!..

Конечно, помню я и песни, и частушки, которыми славилось наше Рахманово…»

Все это Николай Старшинов написал в автобиографии для книги «Лауреаты России» после присуждения ему Государственной премии имени М. Горького. Было это в 1984 году. А ровно за шестьдесят лет до этого, в год рождения восьмого сына, Константин Никитич решил, что семье нужен свой «домик в деревне». Родная деревня его отца — Дергозино — была далековато, с таким семейством не наездишься, и выбор пал на село Рахманово, откуда была родом его мать. Оно расположено поблизости от платформы Ашукинская Ярославской железной дороги, то есть совсем недалеко от Москвы. Там и была поставлена небольшая изба-пристройка, примыкавшая к другой избе, в которой, по всей вероятности, жили родственники Константина Никитича по материнской линии. С тех пор каждое лето вплоть до самой войны младшие дети (кто еще не окончил школу) проводили на природе, ведя деревенский (именно деревенский, а не дачный) образ жизни под присмотром Евдокии Никифоровны.

Самое первое деревенское впечатление Николая оказалось не слишком приятным, поскольку связано с пережитым страхом:

«В большой компании деревенских ребятишек мы ходили по грибы. Мне и было-то всего лет пять-шесть, и со мной была моя мать. Мы уже возвращались домой, вышли из леса на луговину, когда увидели мчащегося на нас быка. На его рогах что-то горело, он был разъярен.

Как мы узнали потом, работающие на большой дороге (Ярославское шоссе. —

С. Щ.) каменщики решили позабавиться — каким-то образом надели ему на рога бересту, подожгли ее и разбежались. Вот он и разбушевался — раскидал весь их инвентарь: лопаты, кирки, тачки и самовар. В это время мы вышли к нему из леса. И он бросился на нас. Мать вскинула меня на плечи и понеслась со мной к лесу. Другие ребятишки — они были постарше меня — бросились врассыпную кто куда.

За одним из них — он был в красной рубахе — бык и погнался.

Парнишка взлетел, как белка, на березу. Бык долго прыгал вокруг нее, бодал ее, мычал, бил землю ногами…

Помню, что вечером, когда пригнали стадо в деревню, бык набросился на своего хозяина, хлестнувшего его кнутом, катал по земле и пропорол ему живот. Хозяин едва спасся, схватив быка за кольцо, вдетое в нос. Подоспевшие соседи отогнали рассвирепевшее животное».

Конечно, проучить кнутом следовало не животное, а тех идиотов, которые устроили у него на голове костер. Но, видимо, хозяину быка крепко досталось от родителей напуганных ребятишек, и он решил устроить над ним «показательный процесс», за что и поплатился. Но это к слову.

Важно то, что этот страшный случай ничуть не помешал прямо-таки всепоглощающей любви маленького Николая к местной природе. Как только его начали отпускать на речку одного, а произошло это еще в дошкольном возрасте, он стал пропадать у воды целыми днями. То ли старшие братья и деревенские друзья не выдерживали его «ритма жизни», то ли он с детства предпочитал общаться с природой один на один, но компании у него на рыбалке обычно не было. Купаться в жаркий июльский день на той же речке, или идти в ночной поход за светляками, или ворошить в сенокосную пору сено — это, конечно, веселее в коллективе, а вот рыбалка, если относиться к ней серьезно, требует уединения.

Казалось бы, о какой серьезной рыбалке может идти речь, если речку в некоторых местах можно перешагнуть, а у рыбака вместо лески на самодельной удочке обычная швейная нитка с маминой катушки и крючок из проволоки. Оказывается, может. Все дело в отношении. Главное — проснуться до солнца — а летом оно встает ой как рано, когда другим ребятам снятся самые сладкие сны, — и успеть к утренней зорьке на свое заветное уловистое место. И не важно, что ловятся в этом месте окушки размером с палец, важен сам процесс.

Был, правда, здесь и один неприятный момент. Путь к речке начинался с узкой тропинки между своим и соседским огородом, где обитал страшный и ужасный дед Шишок с огромной черной бородой, багровым носом и злыми глазами. И как бы ни прокрадывался мимо него каждое утро маленький рыболов, дед Шишок все равно его обнаруживал и бормотал вслед (уже бегущему со всех ног) разные непотребные ругательства. Никакого отношения к нечистой силе он, конечно, не имел, а сторожил от мальчишек свой выкопанный в огороде погреб, в котором сохранялись на заготовленном

с зимы льду кринки с молоком. Потому и принимал крадущегося на рассвете сорванца за вора. Это было понятно, но все равно страшно.

Остальной же путь босиком по сверкающей на всходящем солнце росе был сплошным удовольствием и сопровождался только приятными встречами. Дойдя до речки, рыбачок шел вдоль нее к своему заветному бочагу, непременно в двух местах останавливаясь, чтобы проверить, как чувствуют себя его старые знакомые. Это были несколько крупных плотвиц, всегда в эти утренние часы плавающие под кустом ивняка, и один маленький щуренок, греющийся на солнышке в крохотном заливчике рядом с листом кувшинки. Ловиться на удочку ни те, ни другой не желали, все попытки перехитрить их с помощью разнообразных насадок закончились ничем, зато теперь ими можно было каждое утро любоваться.

Заветный бочаг со всех сторон

зарос ольхой и черемухой, сплошь оплетенными хмелем. А между ними стеной во весь рыбацкий рост стояла крапива, и в ней им были протоптаны тропинки к воде. Речка здесь глубокая, но коряжистая, поэтому ужение требовало немалого мастерства, чтобы не зацепить снасть за коряги или нависшие над водой кусты. Зато окуньки клевали безотказно.

А однажды улыбнулось ему настоящее рыбацкое счастье: поймал он на свой самодельный крючок большую щуку и даже подвел ее благополучно на обычной нитке к берегу, где она, ошарашенная таким нахальством, позволила взять себя за жабры и выбросить из воды. Рыбак, схватив свою добычу в охапку, помчался с ней домой и от восторга кричал так, что посмотреть на нее собралось полдеревни. И все удивлялись безмерно, а он стоял «счастливый на всю жизнь», как напишет потом в рассказе «Моя первая щука».

Эта щука, опрометчиво позволившая себя поймать семилетнему мальчишке, сослужила своим сородичам плохую службу. Она превратила его из просто страстного рыболова именно в «щуколова».

Я думаю даже, что вряд ли кто-нибудь из рыбаков-любителей за свою жизнь выловил на удочку больше щук, чем Старшинов.

Неразрывно связаны с Сумерью и другие важные события в жизни маленького Николая. Здесь его учили плавать. Так, как это принято у деревенских мальчишек: раскачав за руки и за ноги, бросают «ученика» подальше в воду, и он, нахлебавшись воды, поневоле осваивает стиль «по-собачьи». Методика, как утверждают все, по ней обучавшиеся, безотказная.

Ежегодно, когда после спада воды речка совсем мелела, собравшиеся со всего села ребята устраивали «субботник» по строительству запруды. Это был настоящий трудовой праздник, доставлявший участникам много удовольствия. Кульминацией праздника являлась массовая охота на неуспевшую уйти с иссякшей на время водой живность: раков, гольцов, налимов.

Став немного постарше, лет с двенадцати, Николай начал ходить на другую протекавшую неподалеку речку — Борю, воспетую еще Аксаковым. Она больше Сумери, говорят, в ней и сейчас можно поймать рыбку-другую, а тогда она, по словам Старшинова, «была чистой и рыбной». Он, во всяком случае, «без хорошего улова с нее не возвращался. Обычно приносил корзинку окуней, плотвы, подлещиков, а то и две-три щуки».

Рыбачил он в омуте Истоминской мельницы. Что такое мельничный омут и как в нем ловили рыбу, лучше рассказать словами очевидца:

«Мельничные омуты, которых теперь и не найдешь, имели много общего между собой. Мне так и думается, что каждый из них изображен Левитаном.

Этот бревенчатый настил, эти кладки, повисшие над быстротекущей водой, эти кусты ивняка, окружившие бегущую воду. А по краям омута — кувшинки…

Мельничные омуты всегда были украшением природы. Человек, нисколько не обижая и не уродуя ее, создавал новую красоту.

Этот шум падающей воды, это воркование слетевшихся к мельнице голубей!.. Еще мальчишкой в те далекие годы я написал стихи, одни из первых, — так очаровал меня тогда мельничный омут.

И тропинки эти мне знакомы,

И крутой уклон горы знаком.

И шумит, шумит призывно омут

Где-то здесь, за ближним ольшняком.

Я стою у самого обрыва.

За спиною — темный лес застыл.

Предо мной, внизу — реки заливы,

У воды — бревенчатый настил…

И вот я выходил на этот старый бревенчатый настил, ложился на бревна и долго разглядывал в щели гуляющую под ним рыбу.

Там поспешно проплывали стаи плотвы, притаившийся у сваи окунь вылетал за зазевавшимся пескарем. Степенно проходила стая язей…

А ловить с настила было почти невозможно — близок локоть, да не укусишь: туда никак нельзя было закинуть снасть. А если и удавалось это, то попавшуюся рыбу никак нельзя было вытащить — она не проходила в щели между бревнами.

Я отлавливал несколько живцов, ставил две-три жерлицы (снасть на щуку. —

С. Щ.) возле кустов, а сам занимался ловлей плотвы и окуней на удочку.

Целый день я крутился возле омута.

Здесь же и купался, если было жарко, здесь же ловил рыбу, собирал ягоды и грибы…»

Этой идиллической картине менее семидесяти лет. Сейчас в тех местах дача на даче, а тогда этим рукотворным уголком природы Николай наслаждался большей частью в одиночестве. Зерно на мельнице уже не мололи, она была приспособлена под лесопилку, которая работала лишь время от времени.

Уединенность у облюбованного омута обернулась однажды для Николая первым серьезным жизненным испытанием. Торопясь спрятаться от разразившейся грозы под мельничной кровлей, он не заметил оставленную под опилками дисковую пилу и очень сильно порезал пятку. Просить помощи было не у кого, и ему пришлось, перевязав рану разорванной майкой, добираться до дома пять километров по лесу под проливным дождем. При этом надо было поторапливаться, поскольку надвигалась ночь, да и кровь не унималась. Прежде он не замечал, как много на пройденном десятки раз пути ям и кочек.

На следующий день его отправили в Москву, где сделали операцию, и целый месяц он ходил на костылях. (Жизнь вообще как-то немилосердно обращалась с ногами Старшинова, всегда легкого на подъем, готового в самую дальнюю дорогу. Даже после тяжелейших фронтовых ранений он сохранит до последних дней свою любовь, говоря словами Марины Цветаевой, к «пешему ходу».) Неизвестно, рыбачил ли Николай после этого случая на Истоминской мельнице, или же он произошел уже в предвоенный год.

Война и смерть отца оборвут связь остальных членов семьи Старшиновых с Рахмановом. После войны поэт посетит родные места лишь дважды. И обе встречи не принесут ему радости.

Первый раз это произойдет в середине шестидесятых. Он пробудет там всего полчаса, видимо проездом, зайдет в родную избу-пристройку, с горечью обнаружит, что ничего, связанного с его детством — старого комода, длинных вместительных скамеек, — не сохранилось; все вещи и книги — чужие. Ему расскажут, что принадлежали они тем самым Акундиновым, которые перед войной поселились в соседнем доме, а во время войны перебрались в пустующую пристройку.

История семьи Акундиновых трагична. Главу семейства, командира крейсера, и его жену, политработника, репрессировали, а недееспособных членов семьи — бабушку и двух девочек-подростков — выселили из Москвы. Со старшей из сестер, Люсей, Николай тогда подружился, поскольку оба увлекались поэзией. Дружили они так: Люся вдохновенно читала свои стихи, а Николай, занимавшийся в московской литературной студии, нещадно их критиковал за старомодность.

Говорили они и о родителях Люси. Она утверждала, что папа и мама — честные люди, никакие не враги народа, и забрали их по ошибке. Николай категорически с этим не соглашался, поскольку «был пятнадцатилетним мальчишкой, который верил в то, что все происходящее в стране правильно, справедливо». Кроме того, он рос в простой семье, среди его близких и знакомых репрессированных не было, потому о темной стороне строительства нового мира он, как и многие его современники, ничего не знал.

Покидая родную избу, поэт возьмет на память книгу стихотворений К. Р. — великого князя Константина Романова, изданную еще до революции. Среди стихов великого князя он благодаря своей феноменальной памяти узнает те, что читала ему когда-то Люся, выдавая в надежде произвести на юношу впечатление за свои:

Напоенный душистым дыханьем берез,

Воздух в юную грудь мою просится, —

И волшебных, чарующих полная грез

Далеко моя песня разносится!

И улыбнется грустно невинному плагиату, и вспомнит, как упрекал «автора» в старомодности.

А через несколько лет после этого он узнает, что их избу-пристройку снесли, как бы оборвав связь времен между ним и его детством. Но в самом конце восьмидесятых сердце Николая Константиновича не выдержит долгой разлуки с родными местами, и он вновь посетит Рахманово. Подивится тому, что гора, на которой стоит село, стала по сравнению с детскими годами ниже, а луг рядом с ней — меньше. Расстроится из-за того, что сильно обмелела и заросла речка и никто не строит на ней запруд. Пройдет по асфальтовой дорожке мимо знакомой церкви и того места, где стояла родная изба. Зайдет на кладбище, где ему покажут заброшенную могилу Люси и расскажут конец ее печальной истории: она умерла во время войны от голода, заперевшись от жестокого к ней мира в той самой избе-пристройке.

Есть у Старшинова удивительное, полное грустной нежности стихотворение:

Ива глядит из тумана

На отраженье свое.

Здесь моя бабушка Анна

В речке стирала белье.

Утром буренку поила,

Хлебом кормила с руки…

В гуще прибрежного ила

Роются кулики.

В этих вот, с детства знакомых,

Лучших на свете местах

Сам я бродил меж черемух,

Слушал неведомых птах.

Здесь я, теряя рассудок,

Видел, как возле реки

Из голубых незабудок

Ты заплетала венки.

(«Ива глядит из тумана…», 1986)

Это о Рахманове, о Сумери и, наверное, о Люсе.

Но вернемся в Москву, в школьные годы Николая Старшинова. Его 282-я школа и по сей день стоит на своем месте, правда, сильно видоизменившись. Мало того, в ней потом училась дочь поэта Рута, а совсем недавно и внук Антон. Она да еще находящиеся рядом Астраханские бани — единственные, пожалуй, уцелевшие архитектурные свидетели его жизни в то далекое от нас время.

Учился он без особых проблем, но, по собственному его признанию, не слишком усердно. При этом степень усердия целиком зависела от того, какие чувства вызывал у него тот или иной педагог (речь идет о старших классах). Добросовестнее всего, например, он зубрил английский, потому что «англичанка» Лидия Сергеевна, она же классная руководительница, была молода, «чрезвычайно красива» и обаятельна. Все ребята в классе были к ней неравнодушны, что весьма способствовало хорошей успеваемости по данному предмету. Даже через много лет Николай Константинович мог к случаю «блеснуть» в шутку знанием слова «table» («стол»). Правда, при этом припоминал, что любимая учительница так и не смогла добиться от него правильного (английского) произношения звука «t», пришлось ей смириться с обыкновенным русским «т».

Очень нравилась Николаю математика, поскольку вел ее добрейший Николай Андреевич. Он и пошутить любил, и в шахматы с ребятами играл. А когда началась война и он ушел на нее добровольцем, то с фронта писал Николаю письма, настолько они были дружны.

А вот уроков литературы будущий писатель не любил, и оценки по этому предмету у него были неважные, хотя, как мы помним, знал наизусть множество стихотворений и хорошо ориентировался в русской и мировой классике. Да еще и сам пробовал писать стихи. Казалось бы, должен ходить в любимцах у учительницы литературы, но именно с ней отношения не сложились: она была равнодушна к его дарованиям, он — к ее урокам. А потом при участии этой дамы, которая к тому же была завучем, произошло событие, настолько глубоко потрясшее юную душу, что рассказать о нем своими словами я не берусь. Поэтому цитирую:

«Мне еще с восьмого класса очень нравилась одна девочка из соседнего класса. А если точнее сказать, это была настоящая первая моя любовь. Чистая, многолетняя, безответная. Да сама девочка и знать не знала о моих чувствах к ней.

Будучи пареньком непосредственным, я не мог сдержать своих эмоций и однажды написал в школьном дневнике: «Мне очень нравится Клава Е.!».

Когда Евфросиния Васильевна (та самая «литераторша». —

С. Щ.) увидела эту запись, она вызвала меня в учительскую, задала мне взбучку и пригрозила: «Погоди, я вывешу твой дневник с этими позорными признаниями на доску, чтобы все видели, до какой глупости можно дойти, если твоя голова забита всяким мусором!..»

После этого «разговора» ни о каком контакте с ней не могло быть и речи. Я переживал, что она действительно покажет всей школе мой дневник, что его увидит и сама Клава Е. И ей будет стыдно за меня и за себя…

Несколько дней я ходил как убитый в ожидании наказания… К счастью, своей угрозы Евфросиния Васильевна не выполнила…»

Хотя Евфросинии Васильевне хватило ума не доводить дело до позора, в рассказе «Мои новые ботинки», написанном уже в 1960 году, она под именем Нины Ворчалеевны приведет свою угрозу в исполнение. Будет фигурировать в рассказе и Клава Е. под «псевдонимом» Наташа Цветкова. А в поэме «Песня света», целиком посвященной его первой любви, Старшинов представит ее читателю как Галю Чайковскую. Чувство это существенным образом повлияло на его творчество.

Даже в автобиографии 1984 года он напишет:

«…Не могу забыть свою первую школьную любовь, такую светлую и такую горькую и безответную, — она, вопреки утверждению поэта, никак не может «отосниться» мне «навсегда»…

С ней связаны едва ли не самые главные в жизни мечты — мечты «о доблестях, о подвигах, о славе». О своей прекрасной Незнакомке, девочке с печальным, «сумеречным светом глаз», летящей по Садовой-Спасской улице в мою 282-ю школу…»

Горячо и безответно влюбленный юноша, к тому же с детства часами слушавший стихи, был обречен на то, чтобы самому начать писать их. Так оно и случилось. Правда, свои первые стихотворные строки Старшинов написал в честь победы испанских республиканцев над фашистами под Теруэлем. Время было такое: школьники носили пилотки-испанки в знак солидарности с борцами за республику и на больших картах Испании, которые висели в классах, ежедневно отмечали линию фронта. Николай был достойным сыном своего времени, разделявшим энтузиазм сверстников. Даже Клаву Е. — а она, надо сказать, была жуткой двоечницей — он в мечтах спасал от исключения из школы самым героическим образом: «Уедем с тобой из школы / В Африку, к абиссинцам. /…/ Проклятого Муссолини / Наголову разобьем».

Стихи, посвященные испанским событиям, он послал в «Пионерскую правду». Их вернули автору «с соответствующими замечаниями» и советом «обратиться в Московский дом художественного воспитания детей, где была литературная студия». Николай воспользовался советом (значит, отнесся к сочинительству серьезно) и с 1938 по 1940 год в этой студии занимался. Любопытно, что в те же годы ту же студию посещала Юлия Друнина. Однако тогда, занятый мечтами о Клаве Е., будущий поэт внимания на свою будущую жену не обратил.

Вряд ли занятия в студии оказали заметное влияние на становление его таланта, но определенная польза в них, несомненно, была. Исай Рахтанов, а затем Борис Иринин, руководившие студией, часто приглашали туда своих друзей — писателей и поэтов, в том числе знаменитых. Например, Михаила Исаковского, чьи стихи и песни уже тогда знали все. «Меня в ту пору поразило, как скромно, даже застенчиво держался Михаил Васильевич…» — таким запомнил его во время той встречи Старшинов. Он и сам, став известным, предпочитал держаться скромно (за исключением тех моментов, когда в ресторане ЦДЛ душа поэта просила песен).

Студийцы смотрели спектакли в Театре юного зрителя (студия помещалась в здании театра), ходили на литературные вечера в Политехническом музее, где слушали блиставших тогда Джека Алтаузена, Николая Асеева, Иосифа Уткина. Конечно, сами студийцы были еще детьми, и в собственных их творениях ум с сердцем, а также форма с содержанием частенько бывали не в ладу. Вот как, к примеру, совмещал блоковские мотивы с драматическими событиями в мире пятнадцатилетний Старшинов, тогда еще и вкуса вина не знавший:

Пускай в опасности Египет, —

Я предсказаний не терплю, —

Но мной стакан не первый выпит,

И я в хмелю, и я в хмелю.

Я здесь — не дальше и не ближе,

Пивная — дом, скамья — кровать.

И о поруганном Париже

Не буду больше горевать…

Стихи смешные, и я цитирую их только потому, что сам Николай Константинович делал это неоднократно — видимо, они его развлекали. Если же сравнить их с написанным тогда же стихотворением о мельнице, приведенным выше, сразу становится видно, насколько пейзажная лирика давалась ему лучше так называемых стихов на злобу дня.

Скоро от «поруганного Парижа» война докатилась до Москвы. К этому времени в жизни большой и дружной семьи Старшиновых произошло много перемен. Старшие братья Лев и Константин и сестра Серафима обзавелись собственными семьями. Петр после окончания Ленинградского военно-морского училища уехал служить во Владивосток, призвали в армию и Сергея. Так что в родительском доме остался лишь самый младший сын. Константина Никитича перед самой войной парализовало: после инсульта у него отнялись правая рука и нога.

Когда немцы стали регулярно бомбить Москву и жители при объявлении воздушной тревоги спускались в бомбоубежища, Евдокия Никифоровна садилась рядом с больным мужем, брала его за руку и до отбоя воздушной тревоги от него не отходила. На уговоры сына пойти в бомбоубежище она отвечала одно: «От отца я никуда не пойду. Помирать — так вместе». Сам же Николай, когда начинали реветь сирены, вместо того чтобы спускаться в бомбоубежище, поднимался на чердак своего деревянного дома, где «проводил ночь» с соседкой, тоже школьницей и тоже бойцом МПВО — местной противовоздушной обороны.

Дело в том, что бомбили немцы в основном по ночам — в темноте бомбардировщик труднее обнаружить и сбить. Но и самой Москвы сверху не было видно, поскольку действовал строжайший приказ о полном затемнении. Поэтому первые эшелоны вражеских самолетов сбрасывали во множестве зажигательные бомбы, от которых начинались пожары, освещавшие город для прицельного бомбометания. Москва, как могла, защищалась. Высоко в небе висели аэростаты, от них тянулись к земле тросы, перекрывая для самолетов часть воздушного пространства. А на чердаках всех домов дежурили женщины и подростки, гася разбрызгивающие огонь «зажигалки». Вот как об этом вспоминал Николай Константинович:

«Там стояли большие ящики с песком, на них лежали длинные щипцы, которыми надо было схватить «зажигалку», пробившую крышу, и сунуть ее в песок.

Мы вслушивались в наступившую на какое-то время тишину и слышали неровное, прерывистое гудение вражеских самолетов, видели голубые лучи прожекторов, непрерывно обшаривавших московское небо.

Когда самолет попадал в луч прожектора, мгновенно его находили и другие прожекторы и брали в перекрестье. Он маневрировал, пытаясь сойти со световой дорожки, нырнуть во тьму.

Мы видели, как в небе то там, то тут вспыхивали звездочки взрывов зенитных снарядов — зенитки отгоняли самолет за черту города. А когда сбитый самолет падал, оставляя за собой хорошо заметный в лучах прожекторов дымный след, на нашей крыше и на крышах соседних домов гремело «ура!».

Утром Николай и его соседка Лида Трофимова, как и тысячи других московских старшеклассников, шли в свои школы — занятий никто не отменял. Правда, случались в занятиях и перерывы. Вот еще одна цитата из автобиографии Старшинова:

«Когда осенью 1941 года немцы уже подходили к Москве, директор нашей школы Николай Семенович Лукин обратился к ребятам-старшеклассникам с предложением поехать под Малоярославец рыть траншеи и строить оборонительную линию. И мы поехали — и Ваня Терехин, и Саша Кувшинников, и Роза Мещанкина, и Валя Жогова, и многие, многие другие. И не беда, что вместо солдатских траншей нам пришлось рыть силосные ямы для свиноводческого совхоза и убирать картошку. Хоть так, но мечты наши воплощались в жизнь…

Немцы рвались к Москве. Они несколько раз бомбили нас. Они подошли уже вплотную к нашей станции. Николай Семенович установил круглосуточное дежурство на станции Ворсино, и только благодаря этому мы успели уехать с последним товарным поездом в Москву…»

Зачем в прифронтовой полосе понадобились силосные ямы, мне, откровенно говоря, непонятно. Возможно, ямы предназначались не для силоса, а для самих животных, если их не успевали вывезти, или дело было в царившей тогда неразберихе… Главное, что ребятам удалось выбраться из района боевых действий, а ведь многие москвичи, из строивших оборонительные сооружения, оказались на оккупированной территории — без жилья и каких-либо средств к существованию. Часть из них угнали на работу в Германию, кто-то попал в концентрационные лагеря: арийцы с порабощенными народами не церемонились.

Москва переживала трудные дни. Она ощетинилась противотанковыми ежами, однако уверенности в том, что ее удастся отстоять, не было. Седьмого ноября, стоя на Пушкинской площади у памятника поэту, Николай смотрел, как проходят к Белорусскому вокзалу для отправки на передовую участники парада на Красной площади.

А меньше чем через год и сам он наденет «родную длиннополую шинель…».

В сорок четвертом, вернувшись домой на костылях, он пойдет смотреть другой «парад» — проходящих по московским улицам под конвоем пленных немцев. Оба эти события отразятся в его творчестве.

Тогда же, в сорок четвертом, вручат ему, как бойцу противовоздушной обороны, еще одну награду — медаль «За оборону Москвы».

НАМ СУДЬБУ РОССИИ ДОВЕРЯЛИ

В солдатский строй он встал в семнадцать лет, не успев даже сдать все экзамены за девятый класс (остались физика и химия). Почти законченное среднее образование в те суровые годы позволяло получить образование военное, то есть стать офицером. Их, особенно лейтенантов, командиров взводов, в армии катастрофически не хватало, ведь по уставу они сами водили своих солдат в атаки в отличие от старших офицеров, командующих из укрытий.

В сельской местности школы были, как правило, начальные, поэтому деревенских ребят отправляли на фронт сразу, а городских — чуть погодя, после ускоренных офицерских курсов. Так что в августе 1942 года, когда армии врага рвались к Сталинграду, Николай Старшинов попал в учебный батальон под Горький (Нижний Новгород), «в знаменитые Гороховецкие лагеря». Оттуда его направили во 2-е Ленинградское пехотное военное училище, эвакуированное из блокадного Ленинграда в Удмуртию, в город Глазов.

Жизнь курсанта известна: ранний подъем, две минуты на одевание, зарядка на свежем воздухе, даже в мороз, а потом строевая подготовка и марш-броски, занятия по тактике и матчасти. Да еще наряды. Когда приходилось мыть полы в казарме, Николай каждый раз вспоминал про вены на ногах матери и думал о своей нечуткости, о своей вине перед ней.

Жизнь «курсантов Глазова» военной поры отягощалась еще и ветхим обмундированием, и полуголодным существованием в условиях постоянного холода. Даже в бане, посещать которую военнослужащему положено раз в неделю, температура воздуха и воды не превышала десяти градусов, правда, тепла. Но неистощима смекалка русского солдата, особенно если он будущий офицер. Чтобы согреться или просто не замечать в бане по-глазовски «теплой атмосферы», курсанты во время мытья непрерывно пели. Особенно любимой была русская народная песня «Летят утки», исполняемая «на свой лад, сверхпротяжно и жалостливо». Ох, и вспоминались тогда, наверное, Николаю родные Астраханские бани, что находились неподалеку от его дома.

В «Записках сержанта» (мечта Старшинова написать целую книгу под таким названием, к сожалению, осталась неосуществленной) есть весьма красноречивый эпизод, повествующий о глазовском периоде жизни:

«После операции (я совсем не мог ходить — у меня распухло левое колено, были страшные боли, и врачи обнаружили у меня флегмону) возвращался я из лазарета на костылях (опять костыли!

— С. Щ.) в нашу казарму. Стоял сорокаградусный мороз. Я был в старой, видимо, уже побывавшей на фронте шинели или послужившей до меня другому курсанту. В поношенных ботинках, в замызганных обмотках.

И вид у меня был жалкий и заморенный, такой, что повстречавшаяся мне в пути старушка остановилась, жалостливо оглядела меня с головы до ног:

— Что же это, сынок, вид у тебя совсем никудышный?.. Тощий ты такой… Видать, и голодный…

— Да не очень сытый…

Она проводила меня до казармы. У пропускного пункта вынула из сумки буханку хлеба — наверное, свою двух-трех-дневную карточную норму — и отдала ее мне…» (Как же милосердны русские женщины! Недаром образы старушек в произведениях Старшинова напоминают иконописные образа.)

Зато поэтическое воплощение тех же курсантских будней куда оптимистичнее:

Былое — как во сне,

Как из чужих рассказов…

Но грех не вспомнить мне

Удмуртский город Глазов,

Тебя, река Чепца,

Сугробы на привале.

Меня здесь, как бойца,

Три месяца ковали.

Суровые места,

Я с вами связан кровно.

У этого моста

Мы разгружали бревна.

Мороз трещал — да как!

Бураны свирепели,

А мы, чеканя шаг,

Лихие песни пели.

Гранили на плацу

Солдатскую сноровку

И шли «хлебать Чепцу»

В промерзшую столовку…

(«Курсанты Глазова», 1987)

У курсантов был «обряд», сопровождавший каждый поход в столовую. «Пошли хлебать Чепцу!» — шутили они, имея в виду замечательно чистую воду реки Чепцы, протекающей через город. Действительно, суп, чуть замутненный мукой, сдобренный комбижиром и несколькими кусочками картошки, немногим отличался от речной воды, особенно если успевал остыть.

Товарищ Николая, еще более «никудышный», чем он сам, в отчаянии ударил однажды кулаком по койке и выкрикнул, неизвестно кому угрожая: «Вот погоди, выучусь на лейтенанта — нажрусь досыта!» И заплакал…

Увы, мечта его об офицерском пайке так и не осуществилась. Как поведал первый биограф поэта Владимир Коробов (в книге «Николай Старшинов. Литературный портрет», вышедшей в издательстве «Советская Россия» в 1985 году, после присуждения Старшинову Государственной премии России), «…едва были изучены азы военной науки, проведены первые стрельбы, собран и разобран по нескольку раз кряду тяжеленный пулемет «максим», как — уже через два месяца после начала занятий — недоучившиеся курсанты в январе 1943 года направляются в действующую армию. Война диктует свои законы: готовились скороспелые лейтенанты, а удались не менее зеленые сержанты».

В это время войска Ленинградского и Волховского фронтов прорывали блокаду осажденного Ленинграда, войска Донского фронта перешли в наступление, чтобы уничтожить окруженную под Сталинградом армию Паулюса, большое наступление развернулось на Северном Кавказе. И пополнение, конечно, было необходимо.

Дорога на фронт оказалась затяжной: состав тащился с черепашьей скоростью, часами простаивал в тупиках, пропуская эшелоны с танками и орудиями. Вчерашние курсанты маялись от вынужденного безделья и постоянного чувства голода. В Кирове их наконец-то переодели в новое обмундирование, выдали добротные английские ботинки армейского образца.

С ботинками этими вышла история, свидетельствующая о том, что был тогда сержант Старшинов совсем еще мальчишкой. А может быть, проявилась пресловутая «непрактичность», присущая поэтам. Короче говоря, на одном из полустанков казенную обувь он обменял на кринку молока и буханку хлеба, получив в придачу поношенные ботинки. Хлеб тут же был съеден, молоко выпито, а дырявая обувка неармейского образца осталась, грозя ногам своего неожиданного владельца новыми бедами.

Когда проезжали Москву, на станции Перово их состав в очередной раз загнали в тупик, и судьба подарила Николаю свидание с матерью. И здесь не обошлось без доброго женского участия. Пожилая женщина, с которой он разговорился у вагона, взяла у него адрес и сообщила домашним о его местонахождении. Дальнейшее — со слов Старшинова из его «Записок сержанта».

«Уже через полтора часа я увидел, как по путям бежит маленькая женщина, держа в руке узелок. Она несколько раз споткнулась о рельсы и шпалы, но бежит и бежит — ближе, ближе, ближе…

— Мама!..

— Сынок!..

Как она спешила!..

Она принесла мне свою пайку хлеба — четыреста граммов — и теплые варежки. Я отдал ей свой сахар. Она не хотела его брать, но я уверил ее, что сахара нам дают больше, чем нужно. А хлеб мне пришлось взять, потому что она уверяла меня, что сейчас у нее его много…

Она, конечно, заметила, что я в старых изношенных ботинках. Но я вышел из положения, солгав ей, что у меня есть и новые, как у всех, что я берегу их для фронта — там они будут нужнее. Едва ли она поверила этому и все смотрела на ботинки и вздыхала…

А через несколько минут наш эшелон двинулся вперед, на запад».

Под Калугой эшелон выгрузился, и начались пешие переходы по весенним, набухшим ледяной грязью дорогам. Осознав на деле опрометчивость своего недавнего поступка, сержант Старшинов стал просить ротного старшину сменить ему ботинки, но тот с интендантской невозмутимостью послал его по известному адресу, поскольку ботинки, согласно ведомости, за ним уже числились.

Помог счастливый случай, убедительно доказывающий, что вопрос «о пользе искусства» в армейских условиях имеет однозначно положительный ответ.

Капитан Ветров из штаба полка слыл среди солдат суровым человеком. На их взгляд, он имел дурную привычку снимать затворы с винтовок уснувших часовых, а утром устраивать им серьезные взбучки. От роду ему было лет двадцать, но он уже имел за плечами боевой опыт и тяжелое ранение. На вторые сутки марша, обнаружив в избе, где разместился на ночь, гармонь, капитан решил потешить себя музыкой и пошел искать гармониста. Таковой нашелся в пулеметной роте — молоденький, щуплый, чернявый сержант. Ветров привел его к себе, угостил, как водится, самогонкой, и тот до утра играл «На Муромской дорожке», «Коробочку», «Синенький скромный платочек»… Расчувствовавшись, капитан на сей раз не стал тревожить мирный сон часовых, а спросил сержанта, как может его отблагодарить. Сержант попросил новые ботинки — старые-то, мол, совсем развалились. Выслушав историю про растрату казенного имущества, капитан резко отчитал младшего по званию, но приказал ротному старшине, как тот ни махал ведомостью, выдать сержанту ботинки.

Щеголяя через четверть часа в новеньких тупоносых ботинках, тот с благодарностью вспоминал отца, подарившего ему когда-то двухрядку. (Правда, он и эти ботинки не уберег. Через несколько месяцев испортили напрочь английскую обувку осколки немецкой мины.)

Назначили сержанта Старшинова на должность помощника командира пулеметного взвода, то есть у него теперь были подчиненные, за жизнь которых он нес ответственность. Кроме того, он нес ответственность за своевременную чистку пулеметов и винтовок, рытье окопов, выпуск «Боевого листка» и т. д. В общем, обязанности командирские, а паек солдатский. Но хоть пулемет на себе таскать не надо — это удел рядового состава.

Кстати, один из немногих выживших в летней кампании 1943 года солдат того пулеметного взвода Павлин Владимирович Малинов поделился уже через много лет воспоминаниями о своем помкомвзвода:

«До сих пор удивляюсь, почему он был крепче нас. У него как у командира было больше обязанностей, но он везде поспевал и физически был выносливее. (А сам Старшинов в воспоминаниях удивлялся нечеловеческой выносливости своих подчиненных, переносивших на маршах тяжеленные «максимы», которые в Гражданскую возили на тачанках. —

С. Щ.) <…> Старшинов умел понимать не только команды, но и человека. Жаркий летний день. Мы только что вырыли окопы, расселись на лугу. Старшинов ведет политзанятия. Он чувствует, что изнуренные люди дремлют от усталости. Говорит своим глуховатым голосом: «Ладно, спите, я покараулю минут пятнадцать».

Полагаю, для того времени, чтобы отменить политзанятия ради отдыха солдат, помимо чуткости требовалась и определенная смелость.

О том, что он до войны не только играл на гармошке, но и слагал стихи, Николая заставил вспомнить «Боевой листок», который хотя и был всего лишь листком, но, как и всякое средство массовой информации, постоянно требовал новых материалов. И он стал сочинять для него пользовавшиеся популярностью стихи, посвященные взводному житью-бытью. Так, героем одного из них стал всеобщий любимец и кормилец повар Батуев:

Под старой сосною, у самой дорожки

Стоит на посту часовой.

И дремлет, качаясь. И кружатся мошки

Над сонной его головой.

И снится ему, будто повар Батуев

С большой поварешкой в руке

Овсяную кашу, густую-густую,

Ему подает в котелке.

Конечно, нетрудно заметить, что автор откровенно позаимствовал размер и интонацию лермонтовского стихотворения «На севере диком стоит одиноко…», зато как отражены «чаяния масс»!

А во время долгих, изнурительных переходов складывались уже самостоятельные строки:

Уткнулся в тучу месяц тонкорогий.

То пылью ветер бросит, то дождем.

Сегодня мы прифронтовой дорогой

Всю ночь как заведенные идем.

(«Уткнулся в тучу месяц тонкорогий…», 1943)

Общеизвестно, что Маяковский «вышагивал» свои стихи. Поневоле вышагивал их и Старшинов: в связи с предстоящим наступлением войска постоянно меняли дислокацию, чтобы скрыть направление главного удара. В монотонном ритме шагов сотен пар ног безусловно есть нечто медитативное, способствующее стихосложению. Как-то, уже после войны, в редакции одной газеты он рассказал о рождении стихотворения «Уткнулся в тучу месяц тонкорогий…», открывающего его двухтомник «Избранные произведения» (1989):

«Мы шли без отдыха, спали на ходу, натыкаясь на впереди идущего, когда всю колонну останавливали. Ночью моя часть, где я был помощником командира пулеметного взвода, проходила Полотняный завод. Пушкинские места. Усадьбы Гончаровых я не увидел. Врезались в память картина пожара и следы откатившихся боев: горящая деревня на холме, подбитая техника вдоль дороги, огромные ветлы в ночи, освещенные отблесками огня, на берегу какой-то реки. Потом только посмотрел по карте — Суходрев.

И вот, миновав Полотняный завод, я начал в каком-то полусонном состоянии складывать строчки этого стихотворения, затвердил его, потому что даже записать было нечем».

Удивительно, но на войне была своя литературная жизнь и даже проводились совещания молодых поэтов. В одном из них Николай едва не принял участие. Это важное событие запомнилось ему на всю жизнь, как и связанный с ним «комический случай», также свидетельствующий о несомненной пользе искусства.

Все началось опять же с «Боевого листка», который попал в руки корреспонденту дивизионной газеты, перепечатавшей бывшие там стихи. Некоторое время спустя сержанта Старшинова вызвали в штаб батальона, где вместо ожидаемого нагоняя (а зачем еще вызывают в штаб) он получил сухой паек и направление на совещание молодых поэтов, проходившее в прифронтовой полосе. Удивительно и то, что происходило это в июле 1943 года, в разгар битвы на Курской дуге, знаменитой самым крупным танковым сражением в истории войн. А немного севернее, под Смоленском, выдалось небольшое затишье — и сразу наряду с пушками заговорили музы (ежедневные бомбежки и обстрелы никто не отменял: немцы народ педантичный; как вспоминал Старшинов, в те дни их бомбили ровно с девяти до половины десятого утра).

К сожалению, когда Николай и его собрат по перу из минометной роты пришли в наполовину сожженную деревню, где проходило совещание, оно уже закончилось, а его руководители — Иосиф Уткин и Антон Пришелец — уехали. Зато с двумя запоздавшими молодыми поэтами очень «доброжелательно, по-отечески» поговорил полковник из политотдела армии, который, видимо, и организовывал совещание. Он не только пообещал боевым сержантам напечатать их стихи в армейской газете (а это куда «круче» дивизионной), но и сдержал слово. А Николаю еще и построчное замечание сделал, указав на то, что слово «пепелище» пишется через «о» — «попелище». Добрый полковник, наверное, был украинец. Но я уверен, что на Старшинова как на будущего учителя и воспитателя молодых дарований этот полковник оказал большое и хорошее влияние, наглядно показав, что главное для наставника молодежи даже не профессионализм, а доброжелательность.

Принесло пропущенное совещание и практическую пользу:

«Обычно, получив офицерский паек, командир нашего пулеметного взвода лейтенант Угаров забирался в кусты, вскрывал консервы из горбуши и хрустел галетами, торопливо намазывая их сливочным маслом.

На этот раз он сел, не прячась, на поляне под сосной и разложил на траве весь свой провиант.

— Ну, садись! — сказал он мне миролюбиво. И впервые за все время нашей совместной службы предложил мне галеты: — Бери, пробуй!..

Я недоумевал по поводу перемены, происшедшей с ним, но сунул в рот галету. А он продолжал еще дружелюбнее:

— Ну чего там было-то, на совещании поэтов? Рассказывай!..»

А когда выяснилось, что печатается его помощник не только в «Боевом листке», но и в «дивизионке», лейтенант «не в службу, а в дружбу» попросил написать письмо в стихах своей любимой девушке, чтобы покорить ее сердце. И даже предложил выгодные условия сотрудничества:

— Ты заберись в кусты да пиши. А уж я прослежу сам, чтобы тут и пулеметы почистили и винтовки и окопались хорошенько. Все сам проверю!

На сей раз, выполняя «социальный заказ», Николай взял за образец уже собственное четверостишие:

Канонада началась на зорьке.

Мины зашуршали надо мной.

И смешался запах дыма горький

С запахом черемухи лесной.

Письмо любимой Угарова начиналось так:

Расцвела черемуха в овраге,

Дым зеленый заволок кусты…

Я тебе пропел бы эти саги,

Если б знал, что их услышишь ты.

Далее следовали еще шесть столь же «душещипательных» строф. Их автор утверждал впоследствии, что «все нелепости, которые получились в этом стихотворении, шли от души, а не от издевки». Мне, честно говоря, это кажется сомнительным — слишком уж очевидна разница в мастерстве между «образцом» и «подражанием».

Впрочем, «саги» «произвели на возлюбленную Угарова неизгладимое впечатление». Ее ответное письмо «оказалось на редкость трогательным», и она просила еще писем в стихах. Может быть, и стал бы Николай Старшинов новым Сирано де Бержераком, но в ближайшем бою и лейтенанта, и его самого тяжело ранило, после чего пути их разошлись навсегда.

Не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять: пулеметчик — одна из самых опасных военных профессий. Противники прежде всего стараются подавить огневые точки друг друга. В обороне еще полбеды: есть спасительный окоп. В атаке же пулеметный расчет становится для врага мишенью номер один. Дело в том, что приданный стрелковой роте пулеметный взвод не просто идет вместе с ней в атаку, он идет впереди нее, дабы при стрельбе не задеть своих же солдат.