Марек Краевский

Числа Харона

Куда мы не можем войти сами, добираемся с помощью математики. Создаем из нее транспортные средства и передвигаемся в жестоких мировых просторах.

Станислав Лем, «Фиаско»

Пролог

Осло 1988

Телеведущий Сверре Осланд пренебрежительно смотрел на своего неряшливого собеседника в вельветовом костюме и коротких носках. Он ничуть не был убежден, что сегодняшняя передача действительно, как горячо уверял шеф, чрезвычайно важна для его карьеры на телевидении. Втайне Сверре мечтал о циничных интервью для программы «Один на один», которую транслировали по воскресным утрам на недавно созданном частном канале «ТВ Норге», или анонсировании субботних передач на своем НРК1. Стоило несколько раз затянуться конопляным дымом, как Осланда начинали преследовать потрясающие картины его славы, низко налогооблагаемых швейцарских счетов и смуглых экзотичных женщин — страстных, развратных, которые с покорностью рабынь ожидали сексуального унижения. Он был нетерпелив и любые служебные распоряжения, выполнение которых не сулило доступа к скоростному лифту, готовому доставить его на вершину карьеры, воспринимал как неизбежное зло. Пренебрежительно фыркал, когда начальство поручало провести утреннюю телепередачу для дошкольников, с трудом сдерживал желание зевнуть во время дурацких журналистских расследований и не мог удержаться, чтобы не исправить ошибки в высказываниях пенсионеров, с которыми он обсуждал, например, рост цен. Как-то сделал это настолько демонстративно, злобно и агрессивно, что за свой поступок поплатился полугодовой ссылкой на региональное телевидение в Стафангер. Для Осланда был мучительный и поучительный урок. Отбыв наказание, он вернулся в Осло, поджав хвост, а на его рабочем столе с тех пор красовалась латинская пословицы в рамке: «Per aspera ad astra»

[1].

Вернувшись, он уже за несколько недель грустил за разговорами с детьми и пенсионерами. Отныне по вторникам ему поручали вести в прямом эфире беседы с учеными перед показами научно-популярных фильмов. Эти интервью уже не были скучными. Они были небезопасными. Это могло скомпрометировать и уничтожить его, хотя новый шеф с неискренней улыбкой уверял Сверре, что это уникальная возможность вернуть себе доброе имя после недавнего провала. Журналист чувствовал острое унижение и был вынужден благодарить и вежливо улыбаться, а потом тратить кучу времени на подготовку к скучной с каким-нибудь экономистом, биологом или философом, которых вместе с их научно-популярными фильмами невозможно было сравнить с детективным сериалом на втором государственном канале. Поэтому пришлось подавить раздражение, забыть про развратных рабынь и голливудскую славу и всматриваться в толстые стекла очков своих разгильдяев собеседников, которые отличались невероятно высоким мнением о собственных талантах. Осланд все чаще ошибался и все небрежнее готовился к разговорам, презирая труд дежурных репортеров, которые доставляли ему горы профессиональных материалов. В кулуарах начали поговаривать, что Сверре Осланду конец, и на его место уже нашелся молодой преемник, которого шеф недавно отыскал в каком-то гей-клубе.

Сейчас, когда он смотрел на своего собеседника, эти перешептывания превратились в мощную какофонию. На этот раз ученым оказался математик, который семь лет назад эмигрировал из Польши, работал в университете в Трондгайме и получил престижную премию Норвежского математического общества.

Если все предыдущие дискуссии были хорошо спланированными шефом ловушками, то нынешняя неуклонно предвещала Сверре нокаут. Во-первых, норвежский язык математика никак нельзя было назвать идеальным, однако тот ни за что не желал говорить на английском, утверждая, что отказ от использования языка гостеприимной страны, которая дала ему возможность семь лет вести достойную жизнь и сделать огромную научную карьеру, была бы страшной бестактностью относительно его благодетеля, норвежского правительства. Во-вторых, гость передачи оказался на удивление дерзким и о собственном решении говорить на норвежском заявил еще раньше, прибегая к простецким, даже грубиянским словам и стукнув кулаком об стол. В-третьих, математик происходил из страны и города, о которых Осланд не имел малейшего представления, а информация про Польшу и Вроцлав, которую принесли ему за несколько часов до эфира, оказалась настолько скупой и полной стереотипов, словно ее собрали среди фермеров, у которых поляки работали на плантациях клубники. В-четвертых, знание Сверре Осланда о математике ограничивались элементарной арифметикой, кроме того, к «королеве наук» он еще со школы питал глухую и непреодолимую ненависть. И, наконец, в-пятых, Осланд не успел посмотреть анонсированный фильм и знал о нем лишь то, что сюжет содержит детективную загадку. Стиснув зубы, он пытался расслабиться и обратился к своему первоначальному плану, чтобы избежать любых возможных неприятностей.

Решил сначала избавиться от речевых проблем и в самом начале задал польскому профессору сложный вопрос. Радостно усмехаясь, Сверре поинтересовался, не считает ли лауреат, что награждение норвежской премией ученого, который работает в норвежском университете, это проявление кумовства. Его собеседник, как Осланд и предполагал, не понял последнего, того наиважнейшего слова, и отвечал настолько туманно и непонятно, что журналист потерял терпение.

— Уважаемые дамы и господа! — гость программы неожиданно обратился к камере. — Я говорю по-норвежски, потому что хочу продемонстрировать уважение к моей новой родине, — математик забавно скривился и хлопнул себя ладонью по бедру, — но таких идиотских вопросов просто дольше не выдержу! Договоримся так, Сверре, — он ткнул в того пальцем с криво обрезанным ногтем, — дурацкие вопросы будешь задавать на английском, а умные — на норвежском.

— Тогда придется пригласить переводчика, который последовательно будет переводить с английского, — улыбнулся Осланд, — поскольку я математический невежда и буду задавать вам глупые вопросы.

— Ну, необязательно расспрашивать про математику.

— Вы наш гость, поэтому мы должны выполнять ваши просьбы. — Осланд удовлетворенно отметил свою первую маленькую победу. — Итак, мы не будем говорить про математику, хотя она является основой документального фильма, который сейчас будут смотреть наши уважаемые зрители. Поговорим про Польшу, вашу первую родину. И про вашу малую родину, город Вроцлав.

— Я родился не в Вроцлаве, — возразил математик. — Вы бы могли лучше подготовиться.

Осланд почувствовал, что жара от телевизионных юпитеров сделалась невыносимой. Он потел, как мышь. Через мгновение пот выступит на его загримированном лице, на светлом, изысканно скроенном пиджаке. «Да, — подумал он. — Это нокаут. Ассистенты подсунули мне неверную информацию про этого сукиного сына».

— А где? — спросил он спокойно.

— Я родился в прекрасном европейском городе, во Львове, — сказал математик и вытер вспотевший лоб.

Удар оказался метким. Точно в цель. Журналист тщетно силился вспомнить хоть что-то про какие-нибудь польские города. Однако в голове крутилась только полученная информация про Вроцлав и очень поверхностная — о польскую столицу, Варшаву. В его рейтинге Польша разве что на бал опережала Анголу, потому что там он мог назвать только один город, столицу Луанду, и еще на два балла Патагонию, потому что Сверре не вспоминал названия ни одного патагонского города, если они вообще существовали. Сейчас надо было скрыть собственную неосведомленность, шуткой или какой-то шутовской выходкой замаскировать конфуз. Или притвориться, будто ты сдаешься, извиниться и подмигнуть зрителям, мол, видите, с каким напыщенным задавакой приходится иметь дело.

— Не всем телезрителям известен этот славный польский город, — Осланд выбрал второй вариант. — Но, может, вы нам что-то про него расскажете?

— Действительно, неизвестен! — воскликнул ученый. — Видимо, они даже не знают, что этот город больше не польский! Теперь это советский город, искалеченный, разрушенный и подавленный московским режимом, город, который выдрали у Польше 17 сентября 1939 года, город, из которого по войне выгнали поляков, то есть лишили его души! Можете себе такое представить? Это именно то, что шведы отобрали бы у норвежцев Осло, присоединили к Швеции и выгнали оттуда всех норвежских жителей! И я должен все это рассказывать? У нас достаточно времени? — спросил он, обращаясь к камерам и, увидев кивок остолбеневшего оператора, немедленно ответил сам себе: «Так! Конечно! Я расскажу вам сейчас о городе без души. Кто же еще это сделает, если не я?»

Осланд не верил собственным ушам и глазам. Его предсказание поражения оказалось необоснованным. Все зрители запомнят крикливого безумца и спокойного журналиста, который, как мог, защищался от дерзкого психа. Он облегченно вздохнул. Пот испарился так же быстро, как и появился. Сверре смотрел на своего собеседника, который вдруг показался ему даже симпатичным, а его костюм — тщательно отобранным. Фиолетовый шейный платок гармонировал с серым вельветовым костюмом, который, однако, был слишком теплым для лето и еще и требовал глажки. На запястье поблескивали дорогие часы, на пальце блестело массивное кольцо, видимо, из белого золота. «Как я мог подумать, что он неряха, — думал Осланд. — Да он почти денди! А этот его взрыв и речь, которую он произнес практически без ошибок, лишат меня всех проблем, и не придется задавать ему никаких вопросов! А если кто-то и упрекнет меня пассивностью, я скажу: попробуй-ка сам перебить такого ненормального!»

Профессор дернул свой шейный платок. Немного ее отпустил, не прекращая при этом говорить. Его фразы становились все изысканнее, даже рискованными, так, словно его языковая ловкость и образность высказывания росли вместе с эмоциями.

— Предвоенный Львов был столицей европейской математики! — воскликнул профессор, а потом внезапно успокоился и продолжил почти шепотом, но это был сценический шепот, который привлек внимание Осланда, оператора и зрителей не меньше, чем крик. — Понимаю, что скажу сейчас нечто очень необычное, но я все-таки это сделаю… Если бы я не родился во Львове, то не оказался бы здесь и не получил бы этой премии, которую сравнивают с Нобелевской для математиков. Не годы обучения во Вроцлаве среди руин, не четкие доказательства в области теории чисел, которые я совершал уже как ученый в вроцлавском общежитии, в духоте, окруженный тараканами, что вылезали из раковины, даже не стерильные года в Норвегии сделали меня математика. Я стал им благодаря своему львовскому происхождению. Вот почему я так бурно отреагировал, когда вы сказали, будто я родом из Вроцлава…

«Плохо, — подумал Осланд, — этот тип становится кротким, почти извиняющимся. Теряет свою агрессивную суть. Надо его немного разозлить, чтобы сохранить наши роли: культурный журналист против разъяренного напыщенного задаваки».

— Насколько мне известно, — он воспользовался паузой, что ее сделал профессор, — источником генов являются родители, а не место рождения.

—

Genius loci[2], конечно, никак не связанный с генетикой, — смиренно сказал математик, — разве что этимологически. Однако остается неким образом закодированным в каждой мозговой клетке, создавая необъяснимые до сих пор цепи информации.

— Трудно это представить, — Осланд немедленно обошел эту тему, — что дух места является математическим и что львовяне жили математикой, которая проникла, если можно так выразиться, в их кровь…

— Ба! — прервал его профессор. — Люди жили математикой и умирали за нее. То было дело жизни и смерти. Она могла оживить и нанести смертельный удар. Словно тот вирус, который убивает, но другим разом становится вакциной…

— Если уважаемые зрители желают узнать больше про смертоносную львовскую математику, — на этот раз Осланд вмешался, потому что на огромных студийных часах увидел, что время на разговор исчерпано, — то приглашаю вас посмотреть очень интересный документальный фильм, который называется «Числа Харона».

Погасли фонари камер. В студии воцарилась тишина. Один из операторов камеры показал Осланду поднятый большой палец. Остальные поздравляли его с победой. Сверре закрыл глаза и сразу забыл про город, которому вырвали польское сердце, про математику и сложную судьбу Восточной Европы, которую воспринимал как огромный славянский конгломерат под протекторатом России. Когда в студию зашел шеф, чтобы поздравить его и одарить слюнявым поцелуем Иуды, Осланд мысленно был на южных островах, окруженный темнокожими рабынями.

Число ведьмы

(…) я (…) потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения!

Федор Достоевский, «Братья Карамазовы»[3]

І

Ему было жутко неудобно в тесном углу на грязном чердаке. Он дрожал, когда пауки щекотали своими лапками его голые икры, едва слышно ругался, когда вода, которая капала с крыши, стекала за шиворот, дрожал от отвращения, когда у него над головой разгуливали голубиные паразиты, гадкие плоские блохи, способные покусать до крови. Сначала он прижигал их зажигалкой, однако и это развлечение быстро ему надоело.

Он озяб, съежившись в неестественной позе уже много часов. Прийти сюда пришлось рано утром, когда жильцы еще спали. А потом он стал ждать. Сомнительным разнообразием бесконечных часов были разве что глупые разговоры двух учеников украинской школы «Народный дом», которые сбежали с уроков и сейчас курили в своем безопасном укрытии. Потом их вытурила дородная служанка, которая, развесив выстиранное белье, тут же удовлетворила бородатого постояльца, который прибежал за ней, предварительно расстегнув ширинку. Ни неотесанные курильщики, ни лычаковский Ромео, который обнимал на опрокинутой лохани свою Джульетту, не заметили, как он спрятался в темном углу за старой ванной, подставленной, чтобы туда во время дождя стекала вода с дырявой крыши.

А потом не было никаких развлечений. Он шипел от боли в затекших ногах и одновременно радовался, что скоро схватит-таки старуху. Да, она придет сюда вовремя, ее толстые, как у слона, ноги преодолеют выщербленные ступени, а сама бабка, запыхавшись, постучит в дверь так, как они и договорились заранее. А потом удалится боковыми дверями в грязную и вонючую голубятню. Наверное, не сморщит от отвращения нос, ведь ее тело — это настоящий рассадник паразитов, а грязь аж отслаивается со складок давно немытой кожи! Пожалуй, захлопает косыми глазками и оглянется с глуповатой улыбкой. Осмотрится, а потом закинет голову назад. И тогда он воплотит свой план.

Ждал.

Постепенно разжигал собственное возбуждение.

И дождался. Около пяти вечера на лестнице послышались шаги. Сопение стихало, когда ее подкованные железом ботинки стучали по ступеням, шумело, когда она останавливалась между этажами, чтобы набрать воздуха в астматические бронхи.

Осталось несколько ступенек.

Стиснув зубы от отвращения, он вошел сквозь металлическую дверцу в помещение, покрытое несколькосантиметровым слоем голубиного помета. Птицы на жердях неспокойно шелохнулись, однако не убегали в сторону открытого окна. Эти жирные твари не боялись людей и знали их привычки. Сначала слетались тучей на двор расположенной поблизости фабрики рыбьего жира и купальных солей «Гален», и там во время обеденного перерыва позволяли рабочим и служащим подкармливать себя хлебными крошками. Затем заполняли небольшой стадион за женской учительской семинарией на улице Сакраменток, где в течение большого перерыва садились ученицам на плечи, мельтешили под ногами, а потом, сытые и сонные, возвращались в свою голубятню.

Этот закоулок раньше принадлежал владельцу дома. Он соединялся с общим чердаком маленькими дверями, однако имел отдельный выход на лестницу. Если бы не вонь и помет, это был бы идеальный закоулок для тайных свиданий. Незнакомец хорошо знал это место. И все запланировал.

Потер заболевшие икры и колени, прислушался к хриплому дыханию старухи. Подошел к двери и припал к ним ухом. Отодвинул засов и открыл.

Вопреки его ожиданиям, она и словом не отозвалась. Стояла посередине голубятни и смотрела на него. С одной из жердей над головой старухи взлетел голубь и вспорхнул к зарешеченному окошку. Она испугалась и резко подняла голову. Открыла морщинистую шею. Этого он и ждал.

Закинул на нее петлю и припал к спине женщины. Она отчаянно старалась сохранить равновесие и освободиться, но он кружил вместе с ней. Старуха хрипела, сжимая пальцы на шершавой петле, а с ее посиневшего языка капала пена.

Мужчина отпустил женщину так же внезапно, как и набросился на нее. Сначала она упала на колени, а потом растянулась на покрытом голубиным пометом полу. Рычала, как сука, схватившись за шею. На мгновение спряталась от его взгляда в облаке пыли и птичьего пуха.

Кинулся на нее. Коленями прижал руки. Возбужденный, встал над побагровевшим лицом старухи. В руке сжимал пятидюймовый кровельный гвоздь. Второй рукой дернул ее за уложенное узлом жирные волосы.

Лязг ножниц был последним услышанным ей звуком.

Последним ощущением был укол гвоздя в язык.

Последнее, что она увидела, был молоток, подымающийся над ее сморщенным лицом.

II

Эдвард Попельский сидел в задрипанном кабаке Бомбаха на улице Бернштайна и раздумывал, как унять дрожь правой ноги. Его нижняя конечность начала вертикально подергиваться, как только он сел за стол какие-то четверть часа назад. Именно тогда он почувствовал, что каблук его стоптанного ботинка скользнул на заплеванном полу. Встав на цыпочки, Попельский сильно отклонился назад и осмотрел обувь. К счастью, он лишь наступил на вареную картофелину, что упала с чьей-то тарелки. Вытер подошву об пол, избавляясь от клейкой массы. Теперь каблук был чистый. Поцарапанный, стоптанный, но чистый. Точь-в-точь такой, как у героев вестернов, он требовал замены подметки, отчаянно умолял, чтобы его починили, однако аж блестел от гуталина.

Хуже было то, что ухода требовала не только подошва, но и передняя часть ботинка. Носок чуть отставал от подметки, образуя щель, из которой Попельский перочинным ножиком ежедневно выковыривал песок. «Мой ботинок напоминает обнищавшего аристократа, — думал Эдвард, — а сам я убогий педант, нищий денди. Последняя фраза, конечно, оксюморон, поэтому с точки зрения логики никого не касается. Вывод однозначный: я никто».

Попельского охватила волна ярости, а нога начала нервно вибрировать. «Можно отнести ботинки к сапожнику, — думал он, потирая покрасневшую от гнева лысину, — но ни один мастер не починит их в течение одного дня. Любой скажет: «Да уважаемый пан, и крейцеров нет, да люди и худшие сапоги мне тут отдают, и кризис, приходите, милый пан, самое раннее послезавтра, так мешти

[4] будут, как новые». Вот, что я услышу от любого сапожника, — мысленно повторял Попельский, — и как тут быть? Я буду сидеть под вынужденным домашним арестом аж два дня, потому что это моя единственная пара обуви!» И он стукнул кулаком по столу, а его нога бешено заплясала между столешницей и полом.

— Ах, пан кумисар что-то нынче не тово, — заметил молодой чахоточник, о чьей принадлежности к корпорации официантов свидетельствовала уничтоженная молью бабочка, перекинутое через плечо грязное полотенце и бутылка водки «Чистая монопольная» в руке. — Может, еще один шнапсик для настроения?

Нога Попельского продолжала дергаться.

— Решил посмеяться надо мной, а, щенок? — прошипел он официанту. — Еще раз обратишься ко мне «кумисар», то зубы пересчитаешь! Каждый ребенок в Жовковском предместье знает, что я больше в полиции не работаю!

— Прошу прощения уважаемого пана, — юноша оскалил мелкие почерневшие зубы и красные десны. — Я тут где-то с неделю и не знаю, но те вот там вар'яти

[5], — кивнул он головой на бармена, — говорят, что тот галантный пан — то кумисар, ну, так я вам сказал «пан кумисар».

Гость успокоился и показал пальцем на опустевшие рюмку и тарелку. Когда первую наполнили водкой, а вторую — капустой со шкварками, заплатил, добавив пять грошей на чай. Ему никогда не приходило в голову, что комплимент «галантный» может доставить удовольствие. Но чувство радости быстро прошло, потому что Попельский осознавал, что его элегантным его могут считать разве что батяры, продажные девки или новоиспеченные официанты, которые до недавнего времени мыли кружки в придорожных кафешках. Никто из высшего общества не охарактеризовал бы его так. Достаточно лишь взглянуть на его пристяжной воротничок, вытертый жесткой щетиной, на потрепанные манжеты, от которых десятилетняя дочь бывшего «кумисара» отрезала нитки, на ботинки, которые хотя и были почищены и нагуталинены, но все же не могли скрыть глубоких заломов в коже.

Почти два года назад он просчитался, был слишком самоуверенным, поверил в будущее, хотя все было очень и очень сомнительным. Именно тогда его новый начальник, подинспектор Иероним Коцовский, резко высказался: «Следственный отдел — это не частный особняк комиссара Попельского, куда он может приходить, когда ему вздумается, и начинать работу после обеда, постоянно опаздывать и презирать начальство». Попельский тогда иронично усмехнулся и ответил, что прибыли венской страховой компании «Универсал» стремительно растут. В ней более тридцати лет назад его отец, инженер Паулин Попельский, застраховал свою жизнь, а через несколько лет трагически погиб. И так своевольный подчиненный не требует начальственной ласки, зато пан подинспектор не обойдется без его, Попельского, услуг, потому что не в состоянии проводить сложнее расследование, чем дело о краже лошадей. Через два месяца он проклинал свой длинный язык и эту ссору, в которой чуть не дошло до драки, в результате чего его уволили. Вскоре Эдвард Попельский возненавидел свою гордость, потому что «Универсал» обанкротилась во время мирового экономического кризиса, и ему пришлось вернуться к тому, чем он занимался до работы в полиции. Стиснув зубы, бывший комиссар решил подождать, пока пройдут три года с момента увольнения и он сможет открыть частное детективное бюро. А пока что давал уроки, однако заработанного таким образом не хватало на содержание служанки и большого помещения возле Иезуитского сада, не говоря уже об обеспечении потребностей семьи: дочери Риты и кузины Леокадии Тхоржницкой, которая заменила девочке умершую мать.

Когда Коцовский во время той беседы показал ему на дверь, крича, что в полиции нет места для эпилептиков и слепцов, которые могут работать только ночью или в темных очках, Попельский потянул подинспектора так сильно, что чуть не оторвал ему обшлага пиджака, сказав, что

epilepsia photogenica[6], от которой он страдает и которая ему ничуть не помешала одержать немало успехов в расследованиях в течение почти десяти лет работы, это ничто в сравнении с

syphilis mentalis[7], который разрушил мозг начальника. Потом он часто проклинал свою резкую реакцию в кабинете Коцовского, например, когда не мог заплатить служанке Ганне, и эта преданная женщина согласилась служить в них, не получая денег, имея в качестве единственной отплаты чувство принадлежности к семье и привязанность к маленькой Рите. Проклинал свою несдержанность, когда в их комфортабельной квартире на улице Крашевского толпились ученики, а ему и Леокадии приходилось вдалбливать в их тупые башки французский, латынь, греческий и математику.

Выпил полрюмки водки и ковырялся в капусте, ища шкварок и кусочков поджаренной колбасы. За столиком рядом расселись две женщины, накрашенные и шумные. Он пристально разглядывал их, оценивал их тела, а они даже не отводили взгляда. Вспомнил первое сближение с актрисой Стефанией Горгович, своей будущей женой. Это произошло за занавесом венского театра, и тогда он мгновенно понял, почему французы называют оргазм «маленькой смертью». Потом были их супружеские ночи, и каждой из них он рождался и умирал. Вспоминал и годы покупного разврата после смерти жены: ночные путешествия в салон-вагоне в Краков в обществе одной или двух первоклассных куртизанок. Чувствовал прикосновение их шелкового белья и аромат дорогих духов; вспоминал их скользкие языки, изогнутые тела, затуманенные кокаином глаза, снова видел, как они скакали на нем и приглушенно вскрикивали, когда он был уже слишком требовательным. «Все кончилось, — думал Попельский, — теперь мне остаются разве что такие, как эти две девки за столиком неподалеку, теперь не приходится выбирать между «стройной блондинкой» или «пышнотелой брюнеткой». Сейчас альтернатива такая: или толстуха, или сухоребрая кляча».

Выбрал второй вариант. Подсел к женщинам и худощавой прошептал на ухо, сколько способен заплатить, а когда та сговорчиво подмигнула покрытыми тушью ресницами, встал и двинулся к бару. Там щелкнул пальцами чахоточному официанту и сделал условное движение рукой. Парень хоть и был новенький, но кивнул, показывая, что понял жест Попельского и хорошо знает о назначении комнатки за баром. По дороге туда Эдвард взял у него ключ, поднялся по лестнице и открыл дверь в комнату разврата.

Помещение оказалось тесным, единственное окно с матовым оконным стеклом выходило в зал. Раньше здесь была контора владельца, сейчас вместо письменного стола и полок для документов внутри стояла железная кровать, ширма и большое трюмо. Попельский сел, отпустил галстук и закурил сигарету, последнюю из предназначенных на сегодня. Женщина вошла, улыбнулась и сказала что-то, чего ее погруженный в собственные размышления клиент даже не расслышал. Но не попросил повторить, лишь улыбнулся в ответ и продолжал молча всматриваться в собственное отражение в зеркале. Оттуда на него смотрел крепко сложенный, абсолютно лысый мужчина лет сорока с лишним. Попельский разглядывал свою некогда черную, а теперь поседевшую бородку, потертый котелок и кольцо с символическим изображением лабиринта.

Женщина зашла за ширму, повесила на нее платье, платок и шляпку, потом налила в миску воды, сняла трусы, подобрала комбинацию и присела на корточки. В щели между полом и ширмой виднелись ее ноги в заштопанных чулках. Послышался звук воды, которая стекала в миску.

Попельский не чувствовал ни малейшего возбуждения. Со времени последней встречи с проституткой месяц назад он не имел женщины, однако Приап не подавал никаких признаков жизни. «Мне не хватает десяти лет до платоновского предела старости, — думал Эдвард, — а я почти полностью равнодушен к женским прелестям. Равнодушный, вялый, ничего не стоит».

Женщина вышла из-за ширмы и приблизилась к нему.

— Вы еще не разделись? — широко улыбнулась. — А чего ждете? Сделать тебе «цёмчика», сладенький? — она стала перед клиентом на колени и высоко задрала комбинацию. Широко развела ему ноги. — Расстегнуть? — спросила.

Он внимательно посмотрел на проститутку. В свете керосиновой лампы заметил ее лоно. Ему показалось, что волосы на нем мокрые и слиплись от чего-то. Попельского затошнило.

Поднялся и кинул девушке двадцать грошей.

— Иди себе. Это тебе за хлопоты!

— А то гаман їден! — орала проститутка, выходя из комнаты. — А то бурмило затилепаний! Перше хоче, а тоді ни можи!

[8]

Винтовая лестница вела в главный зал. Ему придется пройти через всю кафешку, смотреть на насмешливо улыбающиеся рожи, косые глаза, иронические взгляды, полные сочувствия и утешения от его поражения. Должен выслушать гимн этой похабной забегаловки, который хриплым голосом выводил аккордеонист:

У Бомбаха файна вяра,

жери прецлі, паль циґара.

Хто тримаї з нами штами,

тому ліпше, як у мами.

Попельский понимал, что потаскуха сейчас всем расскажет про его мужское бессилие. Ни одна проститутка больше с ним не пойдет, ни один официант не назовет его «галантным паном». В Бомбаховом кафе он стал отныне

persona non grata[9]. Еще несколько таких вечеров, и его будут выбрасывать из каждой львовской мордовни.

Поплелся по улице Бернштайна и дошел до Городоцкой. Так же преодолел Браеровскую и сел на скамейке в Иезуитском саду. Тупо смотрел в окна своей квартиры и напрасно шарил по карманам, ища сигареты. Хорошо, что хоть нога больше не дергается. Вот и только.

III

Аспирант Вильгельм Заремба обмахивался котелком, заслоняя лицо большим клетчатым носовым платком, который полностью пропитался запахом его кармана и отдавал табаком и мятными леденцами «Алоэ». Заремба любил эту смесь запахов и часто вдыхал ее, чтобы вспомнить счастливые мгновения детства, когда малыш Вилюсь возвращался, потный, со двора домой, а отец, уважаемый почтальон из Станиславова, вытирал ему лобика носовым платком, который так же пахнул мятой и табаком.

Сейчас он закрывалась платком не потому, что хотел вернуться в детские воспоминания. Он делал это, чтобы не задохнуться от смрада, царившего в покрытой пометом и перьями голубятне.

Но источником вони было не птичье дерьмо, а огромное, опухшее тело старой женщины. Оно занимало половину помещения, поэтому Зарембе и постерунковому

[10] по фамилии Соха с IV комиссариата приходилось лавировать между жердями для голубей, словно балетмейстерам, чтобы не наступить на раскинутые руки и ноги покойницы.

Однако бойкому Вильгельму Зарембе далеко было до грации танцора. Сначала он хотел добраться на чердак сквозь низенькие дверцы, потерял равновесие и наступил на руку трупа. Вздрогнул, увидев опухшее плечо. А искаженное лицо убитой вызвало у него приступ тошноты: участок голой кожи на голове, глазницы, залитые голубиным пометом.

Преодолев тошноту, Заремба проглотил слюну, закрыл нос и рот носовым платком, а потом навалился плечом на дверцу, что отделяла голубятню от чердака. Через мгновение он облегченно вдыхал запах выстиранного и накрахмаленного белья. Среди развешанного постельного белья стояли постерунковый Соха и низенький мужчина, который трясся с похмелья. Увидев Зарембу, Соха откозырял и начал вслух читать свои заметки.

— «Сегодня присутствующий тут гражданин, — Соха ткнул пальцем в любителя голубей и медленно прочитал фамилию, — Соливода Тадеуш, который выращивает здесь голубей, пятидесяти трех лет, римско-католического вероисповедания, помощник каменщика, проживает в сутерини

[11] по улице Скшинского, 6 во Львове, нашел на чердаке указанного дома по той же улице Скшинского, 6 труп женщины… Последний раз был здесь неделю назад». Вот только я и успел записать, пан аспирант.

Соха замолчал, смущенный ничтожностью собственных усилий. Соливода своей бледностью мог бы соперничать с найденным трупом.

— А теперь, пан постерунковый, записывайте продолжение допроса, который я проведу сам, — Заремба вдохнул запах мыла, а потом внезапно сменил тон и рявкнул на помощника каменщика: — Вы так редко сюда приходите, Соливода, к своим засранцам?! Раз в неделю? Черт побери! Голубей выращиваете, а не заботитесь о них? Вокруг вонь и говно! Штраф хотите заплатить?! Кто вам предоставил это помещение под голубятню?

— Владелец дома, пан инженер Шлема Гастгальтер, — пробубнил испуганный Соливода. — Я тут очень часто навещаю, пан начальник, но в последнее время то троха того, — и человечек хлопнул ребром ладони себя по шее и попытался улыбнуться, но его лицо вновь сделалось ужасным, потому что в глазах аспиранта не виднелось малейшего понимания его красноречивого жеста.

— Вы что, снимаете это помещение? — строго допытывался полицейский. — Сколько платите? У вас есть на это средства? А фискальная служба об этом знает?

— Да я за бесплатно, пан начальник, — Соливода топтался на месте. — Пан Гастгальтер экономит, тут даже сторожа нет. Что-то зреперувати

[12], уголь сбросить — тоже это все я. Під хайром!

[13] А за это он мне разрешил тут птичек держать.

И голубятник, и постерунковый Соха выглядели обеспокоенными. Быстрый допрос действительно изрядно напугал первого, зато второго рассердил, потому что Соха не успевал записывать. Слюнил огрызок карандаша и царапал им по листикам блокнота. Заремба махнул рукой, отвернулся от них и вышел с чердака на лестницу.

Поскольку было утро, здесь собралось несколько жильцов, преимущественно служащих и пенсионеров. Люди шумели и толпились поблизости, однако не осмеливались подняться на последние ступеньки, туда, где стоял еще один дежурный постерунковый из IV комиссариата, некий Янишевский, загораживая собой доступ к месту преступления. Несколько любопытных рабочих расположенной поблизости Городской типографии, одетых в фартуки, тоже торчали на балконах-галерейках, нависших над крошечным двориком, и старались заглянуть на чердак сквозь оконное стекло.

— А это что за шум?! — разъяренный Заремба гаркнул к людям на лестнице. — А ну, тихо мне быть, по одному заходить наверх для опознания покойницы. — И, увидев нерешительность на лицах, громко проговорил, подчеркивая каждое слово: — Смотреть, знал ли кто убитую женщину! У кого жолудок

[14] слабый, тот пусть не заходит! Понятно?

Люди кивали головами, а Заремба глянул на постерункового Янишевского.

— Впускайте их по одному, пан постерунковый. Могут стоять на пороге, дальше не заходить, чтобы ничего не затоптать. Если кто-то закашляется и захочет блевать, сразу такого за чуб и на лестницу! Чтобы мне никто голубятни не заблевал! Ну, чего так вытаращились? Не хотите туда заходить? Я вас понимаю, — Заремба позволил себе едва заметно усмехнуться. — Я тоже никогда не видел такой гадости. Но так надо. Женщина не имела при себе паспорта, похожа на запущенную пьяницу. Какой-то ее хахаль заявит о пропаже, когда протверезится и увидит, что кобеты

[15] не хватает. Но это может долго продолжаться… А мы должны опознать ее как можно скорее, понимаете? Ну, за работу, пан постерунковый!

И он вернулся на чердак. Там, среди простыней, продолжали стоять Соха и голубятник Соливода. Оба глянули на Зарембу, и в их глазах было один и то же вопрос.

— Домой, Соливода! — распорядился аспирант, подождал, пока мужичонка торопливо выполнит приказ и уберется, кланяясь, а потом обратился к Сохе: — А вас, пан постерунковый, я попрошу осмотреть чердак, крышу и все двери. Мы должны ответить себе на вопрос: если преступник здесь не жил, то каким образом пробрался на чердак и в голубятню? Только ничего не трогайте!

Соха приставил лестницу к отверстию в крыше и начал осторожно подниматься. «Одни бельбасы

[16] в том IV комиссариате», — подумал Заремба, глядя на его дородную фигуру, однако сразу застеснялся. Уныло хлопнул себя по собственному, тоже немалому, животу. «Я здесь других называю бельбасами, однако сейчас этакий тщедушный батяр невесть как узнал меня на улице и заорал «спухляк

[17] пулицай!». Послышались шаги в коридоре, приглушенные разговоры и скрип досок в углу возле двух дверей: одних на чердак, других в голубятню. Началось опознание покойницы.

Подошел к третьей двери, между чердаком и голубятней, присел возле нее на корточки и заглянул в щель. Следил за лицами людей, которые становились на пороге и с отвращением смотрели на изуродованное тело. Из этих его наблюдений, которые он делал с большой неохотой по приказу начальника Следственного отдела подинспектора Иеронима Коцовского, ничего не вытекало. Заремба не замечал никаких признаков радости или болезненного интереса, что якобы должны были выражать преступники, которые, как утверждал доктор Иван Пидгирный, часто возвращаются на место совершения убийства. Этот один из самых выдающихся судебных медиков и знатоков психологии преступников познакомился с этой новейшей гипотезой на многочисленных курсах в Варшаве и сумел убедить в ее правильности нового начальника. Обремененный избытком обязанностей, Заремба считал, что последний сделал бы лучше, если бы, вместо того чтобы слушать Пидгирного, взял на работу нового следователя. Но Коцовский поступил совсем по-другому, нежели думал Заремба. Он не только не подал воеводскому коменданту заявление с просьбой новой ставки, но наоборот, после первого же скандала уволил лучшего работника — комиссара Эдварда Попельского.

«У Эдзя, — подумал Заремба, — действительно слишком длинный язык, это еще в гимназии было заметно, хотя следует сказать, что он нападал только в случае необходимости и умел стерпеть немало, например, постоянные унижения от учителя биологии. Однако во время ссоры с Коцовским он кинул все на одну чашу — и проиграл. На черта было так прямо высказывать этому высокомерному болвану, что он о нем думает, раздражать шефа своими профессорскими манерами и изысканной элегантностью, без умолку сыпать латинскими и греческими сентенциями и работать по ночам без его на то согласия. Напрасно он объяснял свои необычные часы работы эпилепсией, потому что, честно говоря, в связи с любыми предписаниями ее было достаточно, чтобы раз и навсегда уволить Попельского из полиции. А теперь Эдзя выкинули со службы, завалили работой Кацнельсона и Грабского, а его самого принудили пользоваться помощью этих двух толстяков из IV комиссариата, и ко всему — хотя психолог из него никакой! — наблюдать за вероятными преступниками, которые якобы должны вернуться на место убийства.

— И где этот знаменитый психолог Пидгирный? — громко спросил себя Заремба, который в щель двери заметил, как покраснело от отвращения лицо какого-то ремесленника. — Какого черта он не сидит возле этой засранной двери и не дышит смрадом? Давно уже должен был бы прийти! Я же ему два часа назад сообщил, коновалу этакому!

— Пан аспирант, я проверил все двери и выходы на крышу, — Соха неожиданно появился у него за спиной. — Если он не проживал в этом доме и не имел ключа…

— Подождите-ка! — Заремба присматривался к работнику в сорочке из грубого полотна, который последним осмелился взглянуть на покойницу. — Продолжайте, постерунковый. Ну, говорите!

— У него должны были быть ключи от чердака, или же он воспользовался отмычкой, — продолжал Соха. — Через крышу он залезть не мог, разве что по веревочной лестнице… Окружающие дома выше этого… Тут только два этажа. Дверь на чердак закрывают на цепь и замок со стороны лестницы, — постерунковый кивнул на массивную железяку на двери. — Никаких признаков взлома… А если это сделано отмычкой, то он недурной мастер… Может, подделал ключ…

— А так? — Заремба показал пальцем на низенькую дверь с чердака в голубятню. — Перелез в соседнее помещение, а? Эта дверца закрывается?

— Какие?

— Да эти же маленькие! — Заремба снова ткнул на вход в голубятню.

— Нет, — ответил постерунковый. — Они всегда открыты, так говорит этот Паливода…

— Соливода, — поправил его аспирант.

— Конечно, их никогда не закрывают.

— А вторая дверь из голубятни, та, что ведет на лестницу?

— Она закрывается на засов изнутри. Может, он залез в голубятню раньше. И ждал старуху…

— Никто бы не выдержал в голубятне от вони, — Заремба перевел дыхание. — Убийца мог ждать и затаиться только на чердаке…

— Например, там, — Соха кивнул на ванну, наполовину заполненную дождевой водой.

— Вы правы. Следовательно, он мог заранее договориться со старухой, или же она сюда регулярно зачем-то приходила, и злоумышленник решил здесь спрятаться. Тогда кто-то из жителей должен был ее узнать.

— Докладываю, что никто не узнал покойницы! — рявкнул постерунковый Янишевский, который уже долго стоял на пороге и прислушивался к разговору.

— Я ее узнал, — отозвался знакомый Зарембе голос. Доктор Иван Пидгирный незаметно вошел в голубятню, и его голова появилась в проеме дверцы на чердак. — Я знаю, кто она. Может, я и не великий психолог, как вы только что заметили, пан Заремба, может, я и коновал, однако… — медик вылез из небольшого отверстия и выпрямился перед полицейским, — однако сифилитиков в этом городе я знал раньше всех.

IV

Над Иезуитским садом наступали вечерние сумерки, которые стирали четкие контуры предметов. Покрытые белым цветом кусты совсем сливались бы с белыми студенческими фуражками, если бы не сигаретный дым, который окружал последние. Цилиндры двух старых евреев, которые играли в шахматы на скамье возле статуи, символизирующей живительные силы природы, казались бы незаметными на черном фоне могучего дуба, если бы не пламя газового фонаря, что вдруг засияло, вспыхивая от спички седого фонарщика. Двое молоденьких девушек, которые, видимо, ждали своих кавалеров внизу улицы Крашевского, непременно привлекли бы внимание Попельского, когда бы тот был, как всегда, в хорошей форме и имел неплохое настроение.

Однако его чувственность куда-то делась, что вчера подтвердила шлюха в забегаловке, а настроение было препаскудное, и не только по этому поводу. Эдвард курил плохую сигарету и всматривался в худую фигуру, что исчезала за кофейней, убранной в народном стиле. Это был гимназист Генек Андрусин, чей отец-токарь остатками тяжело заработанных грошей поддерживал собственную надежду на то, что его потомок продолжит учиться в IV классической гимназии им. Длугоша. Генек дважды оставался на второй год из-за латыни, поэтому Попельскому досталось нелегкое, и даже, как оказалось после нескольких частных уроков, невыполнимая задача: подтянуть парня по латыни так, чтобы тот мог перевести отрывки из Цезаря, Непота и Федра, и перейти в пятый класс. После каждого занятия с Генеком ротовая полость учителя превращалась в сахару, а мозг — в застывшую Антарктиду. Небольшая сумма оказывалась в кошельке Леокадии, а Эдвард доставал перо и бумагу, чтобы наконец написать письмо Генековому отцу и отказаться от уроков, назвав свои попытки втолковать латынь в тупую башку «продолжением агонии». Однако он до сих пор этого не сделал. Неизвестно в который раз пересчитывал деньги, которые можно заработать на восьми уроках на протяжении месяца, и вместо бумаги протягивал руку за сигаретой, а потом

выходил на балкон, прислушиваясь к детскому голосу Риты, которая играла с Ганной в комнатке служанки, и к монотонному спряжению французских неправильных глаголов, которое доносилось из комнаты кузины.

Потушив окурок, он глубоко перевел дыхание. За несколько минут приедет очередной ученик, сын директора городской финансовой управы, некий Болек Шандровский. Этого пятнадцатилетнего подростка он настолько выдрессировал, что тот мог без проблем решать тригонометрические уравнения. Учитель этому несказанно радовался, потому что теперь мог с чистой совестью перейти к своим любимым темам — квадратному трехчлену с его великолепными параболами и четкими формулами Вийета. А потом, после всех уроков, они с дочкой и кузиной поужинают дерунами, он немного передремлет и около десяти вечера устроится в кабинете при уютном свете лампы, откроет комедии Плавта и будет готовиться к лекции, которую проведет по просьбе студенческого филологического кружка. Кстати, за это обещают очень приличный гонорар.

Увидев Болека Шандровского, который бежал вниз по улице вдоль парка, Попельский вернулся в комнату и закрыл балконную дверь. Прислушался к радостному дочкиному смеху, поправил пиджак, проверил, не закончилось чернила в его «уотермане» и сел к столу. Через мгновение раздался звонок в дверь, и Ганна открыла ученику. За ее спиной пряталась Рита, которой непременно хотелось рассмешить отца. Девочка скашивала глаза, делала смешные гримасы и, приложив к вискам большие пальцы, быстро взмахивала ладошками. Потом многозначительно зажала пальцами нос.

Удивленный последним жестом, Попельский улыбнулся ребенку, закрыл дверь и кивнул Шандровскому, чтобы тот показал ему тетрадки с домашним заданием. Мыслями он был далеко отсюда, думал об ужине с семьей и анализ Плавтовых стихов, потому что именно этому искусству он должен был научить будущих филологов на заседании студенческого кружка. Не удивительно, что Эдвард не услышал Болековых слов.

— Повторите, пожалуйста, — попросил Попельский.

Шандровский подступил ближе и резко выдохнул воздух из легких. Зловонный вздох вырвался из его рта, словно ядовитое облако. «Гормональная буря в сочетании с испорченными зубами, — мелькнуло в голове побледневшего от отвращения Попельского, — кариесом, вызванным непрерывным посасыванием леденцов и конфет, плюс запахом гноя в зубных каналах».

— Я не принес, пан учитель, — Болек переступил с ноги на ногу. — Не сделал.

— Почему? — Эдвард отодвинулся в кресле аж под окно.

— Не знал, как, — ответил Шандровский. — В конце концов, у меня не было времени. Я поздно возвращаюсь со спортивных тренировок. У нас скоро матч с третьим классом.

Запах достиг ноздрей Попельского несмотря на большое расстояние, хотя Эдвард думал, что оно его спасет. Учитель представил себе, как во время урока должен наклониться над Болеком и проверить написанные им выражения. Тогда к зловонному дыханию добавится запах грязного спортсмена — немытые ноги, потные подмышки, слипшиеся волосы. Воображение Попельского вызвало спазм желудка, рот наполнился слюной.

Он быстро встал, распахнул окно и выглянул во двор. Запах смолы, пыли и помоев показались ему прекрасным ароматом по сравнению с миазмами, которые выделял ученик. Попельский глубоко вдохнул воздух и обернулся к парню.

— Выйдите отсюда и больше никогда не приходите в таком состоянии! — медленно проговорил он, чтобы как можно замедлить выдох.

— В каком таком состоянии? — нагло спросил Шандровский.

— После тренировок.

— Почему это? — парень повысил голос.

— Потому что от тебя немилосердно воняет! Как от сточной канавы!

Ученик спрятал тетради и посмотрел на Попельского долгим взглядом. Тот не сразу понял, что означает поведение Шандровского. За этим могли прятаться покорность или гнев.

— Я тоже сыт вами по завязку. И видом вашей лысой балды!

После этой длинной фразы Попельский едва не упал в обморок от вони.

— Вон!!! — рявкнул он.

Ученик сплюнул на ковер и быстро выбежал из квартиры. Попельский не задерживал его. Во-первых, результат погони за спортсменом мог быть жалким, во-вторых, если бы он догнал Шандровского, то должен был бы снова с ним общаться. А этого он стремился избежать. Попельский даже радовался, что больше не будет иметь дела с Болеком, зато может встать у окна и насладиться ароматами нагретого солнцем двора.

В кабинет прибежала Рита.

— Папочка, а почему ученик так быстро от вас вышел?

— Потому что оказался неготовым к уроку, моя маленькая, и я накричал на него, видишь? Ты должна всегда старательно учиться, иначе учитель наорет на тебя в школе.

Попельский схватил дочь в объятия и крепко прижал к себе. С нежностью вдыхал запах дешевого шампуня, которым дочка часто мыла голову, наслаждался ее чистым дыханием.

— Пойдем теперь к Залевскому по прянички, дорогая?

— Ты не успеешь, Эдвард, — Леокадия стояла на пороге и кивнула головой ученице, с которой как раз закончила заниматься французским. — Кроме того, этих лакомств мы себе уже не можем позволить.

Отец и дочь посмотрели на Леокадию. Оценивали ее стройную и ловкую фигуру, удлиненное лицо, безупречный макияж и ровненько подстриженные волосы на затылке. Каждый обратил внимание на другое: отец на кузинины чулки, которые Ганна принесла сегодня из «мастерской художественной штопки», и окрашенные алым лаком ногти; девочка — на сжатые тетины губы, которые только что запретили ей пойти с папой в любимую кондитерскую.

— А почему это мы не успеем, Лёдзю? — спросил Эдвард, преисполненный дурных предчувствий.

— Потому что через сорок минут, — Леокадия взглянула сначала на часы, а потом в блокнот, с которым не расставалась, — приходит последний ученик, Артур Батлер. И ты должен переводить с ним Ксенофонта.

Попельский стиснул зубы так сильно, что аж мышцы задергались под кожей. Вытащил из кармана злотый, старательно осмотрел монету и снова спрятал. Потом взял дочку за руку и вышел в прихожую, молча обходя Леокадию и не глядя ей в глаза. Девочка весело подпрыгивала, схватившись за отцовскую ладонь.

— Оденься, малышка! — сказал Эдвард. — Пойдем купим «юрашков»!

Леокадия молча смотрела на кузена.

Записная книжка словно приросла к ее бессильно опущенной руке. В ней виднелись четко записанные часы уроков и таблица с итогом ежедневных расходов.

— Ты уже выгнал нынче одного ученика, — отозвалась Леокадия по-немецки, чтобы не поняла Рита. — И не примешь второго. Мы потеряли целых пять злотых.

— Я верну тебе вдвое больше, — ответил Попельский на том же языке, вытирая пыль с ботинок мягкой тряпкой и избегая взгляда кузины.

Она очень хорошо знала все его пустые обещания и на протяжении последних двух лет наслушалась их немало. Леокадия много ожидала от Эдварда, но он не менялся вот уже десять лет. Разве что к худшему. Весь мир катился неизвестно куда. Сбережения таяли, пострадавшие от кризиса люди выбрасывались из окон отеля «Жорж», как вот недавно какой-то волынский землевладелец, а маленькая Рита все сильнее ненавидела тетю. И только зеленые глаза Эдварда постоянно излучали упрямство.

— Что мне сообщить Артуру Батлеру, когда он придет? — тихо спросила Леокадия.

— Дорогая моя, пожалуйста, всем нашим ученикам скажи только одно, — медленно произнес Эдвард, решительно вглядываясь в ее большие глаза, — чтобы они пользовались мылом и зубным порошком.

V

Начальнику Следственного отдела Иерониму Коцовскому доверенный сыщик давно уже доложил, что подчиненные называют его Подарком столицы. Свое прозвище Коцовский воспринял с удивительным спокойствием, понимая, что во Львове он человек чужой, к тому же из Варшавы, а потому не может рассчитывать на слишком теплый прием. Львовяне отличались непонятной ему галицкой, почти столичной самовлюбленностью, однако, к счастью, относились к чужакам не с ожесточенной ненавистью, а с неким снисходительным пониманием. Это проявлялось не в пренебрежении или агрессии, а скорее в том, что каждого «нельвовского парня» они принимали высокомерно, постоянно объясняя при этом: «А у нас во Львове…».

Если Коцовский мог сделать вид, что не замечает львовского патриотизма, то никак не мог согласиться, чтобы он повлиял на его профессиональные обязанности. А именно это и произошло, когда он впервые появился на новом рабочем месте. Только ступив на порог бывшей австрийской жандармерии, подинспектор встретил своего первого доносчика. К новому начальнику подошел некий работник, покорно поклонился и прошептал на ухо, что будущие подчиненные надеялись увидеть на этой должности не его, а кого-то из них. Потом Коцовский услышал фамилию соперника и сразу возненавидел его.

Человека с этой фамилией не было среди тех, кто сейчас наполнял кабинет начальника ароматным дымом хорошего табака. Присутствующие как раз выслушали, как аспирант Вильгельм Заремба своим громким голосом прочитал рапорт с места преступления, и смотрели на серый конверт с надписью «Многоуважаемому пану начальнику Иерониму Коцовскому», который подинспектор демонстративно положил посреди стола.

— Ладно, спасибо пану аспиранту Зарембе, — адресат письма почесал ладонь. — Прежде чем мы откроем этот конверт, — сменил он тему разговора и подвинул конверт по столу, при этом многозначительно взглянув на Ивана Пидгирного, — мы попросим пана доктора поделиться своими важными наблюдениями.

— Что ж, господа, — отозвался Пидгирный, которого нисколько не поразила вежливость начальника, — начнем с идентификации погибшей. Убитую звали Люба Байдикова, возраст — шестьдесят лет, вероисповедание римско-католическое, жила на Левандовке по улице Шевченко. Я знал ее лично, поскольку она была моей пациенткой, когда я практиковал как врач-венеролог. Итак, Люба Байдикова занималась гаданием, и вспоминаю, что виновником своей болезни назвала одного из клиентов. Я все это хорошо помню, ведь не каждый день к тебе обращается пациентка-гадалка. Пани Байдикова гадала по картам, видела будущее в стеклянном шаре, а самое интересное то, что она составляла даже гороскопы…

Медик остановился, чтобы закурить сигарету, и уставился в начальницкий диплом, который свидетельствовал, что его владелец занял первое место в стрелковом конкурсе для высших чиновников полиции, который состоялся в Сарнах ровно год назад.

— А почему вы сказали, что ее астрологическая деятельность — это самое интересное? — спросил аспирант Валериан Грабский, полицейский, который походил на аккуратного, честного и находчивого чиновника. — Гадалка — это гадалка, какая разница, она гадает по картам или на кофейной гуще… Почему астрология — это что-то необычное?

— Вы немного ошибаетесь, пан аспирант, — вмешался старший сержант Герман Кацнельсон, чей острый язык и изысканность напоминали Коцовскому ненавистного ему человека. — Работа астролога заключается прежде всего в выполнении сложных вычислений. Чтобы этим заниматься, мало стеклянного шара, черного кота на подоконнике и нескольких рюмок, выпитых для красноречия.

— Вы правы, — кивнул Пидгирный. — Люба Байдикова составляла сложные гороскопы…

— Так, может, в конверте лежит гороскоп? — Кацнельсон не удержался и взглянул на стол.

— Где ваша терпеливость, сержант, — казалось, что Коцовский вот-вот хлопнет подчиненного по рукам. — Сейчас мы познакомимся с его содержимым.

— Отвечаю на вопрос аспиранта Грабского, — продолжал Пидгирный. — Как я уже сказал, астрологическая деятельность убитой действительно была очень интересной, потому что у нас такое ассоциируется с чем-то… как бы это выразиться… с изысканностью, респектабельностью. Астрологи живут и принимают клиентов в хороших районах, их кабинеты украшают произведения искусства, книги…

— Разное случается, — рассмеялся Заремба. — Помните, господа, дело некоего профессора Марини? Он оказался мошенником, самым обыкновенным гебесом

[18], который занимался прорицанием в сарае. Посмотрим, может, в конверте тоже дела каких прорицателей… А может, самой убитой…

— Не отвлекайтесь! — прикрикнул на него Коцовский. — И выслушайте доктора Пидгирного. Напоминаю, если кто не знает: наше совещание — это инструктаж в деле следствия, а не болтовня или воспоминания о вашем славном прошлом! И чего это вас так интересует содержимое конверта? Вы мне напоминаете мальчишек в кабаре!

— Люба Байдик, — доктор поставил ударение на последний слог фамилии, — не была ни изысканной, ни респектабельной особой. Это была грязная, запущенная и больная женщина. Кроме астмы и диабета, как показало мое вскрытие, она страдала от двух еще более опасных болезней. Первая — цирроз печени. Этот орган был у нее увеличенный, твердый и усеян узелками, типичный

cirrhosis hepatis, от которого страдают алкоголики. Ей оставалось жить не больше, чем два-три года, если бы не разные постсифилитичные изменения в органах… Именно так, господа, — медик, казалось, наслаждался удивленными взглядами полицейских, — у нашей гадалки была последняя стадия люэса. Во время первого и единственного визита ко мне я прописал ей «Сальварсан». Больше она ко мне не приходила. Может, ей казалось, что она вылечила сифилис? А он, тем временем, пожирал ее изнутри… Вот и все, что касается опознания и болезней. А теперь относительно обстоятельств гибели… На нее напали сзади. Об этом свидетельствуют обширные травмированные участки спереди шеи. Именно там я заметил большую и глубокую борозду, след от чего-то длинного, узкого и жесткого, возможно, веревки. Однако смерть наступила не от удушения, нет! Петля неумолимо давила ее, поэтому она, вероятно, на мгновение потеряла сознание, и этим преступник воспользовался вот для чего. — Пидгирный открыл свою элегантную папку из тисненой кожи и вытащил оттуда пинцетом пятидюймовый гвоздь. — Он открыл ей рот и просунул гвоздь вдоль неба, чтобы примериться к соответствующему месту, а затем сильным ударом вогнал его. Острие сразу вошло в спинной мозг. Это вызвало мгновенную смерть. Вот и все, что я собирался вам сказать.

— А какой вывод можно сделать об убийце на основании анализов следов на месте преступления? — Коцовский подошел к окну, распахнул его, и в задымленное помещение ворвался свежий воздух вместе с криками детей, которые столпились вокруг ручейка, что вытекал из фонтанчика неподалеку стен костела.

— Он может быть кровельщиком, — вмешался Заремба. — Это типичный гвоздь для кровельных…

— Скорее, врачом, — отметил Кацнельсон. — Обыкновенный бандюга забил бы ей гвоздь прямо в голову. А этот точно знал, где расположен спинной мозг. Кому из вас это известно?

— Правильно! — Пидгирный одобрительно взглянул на Кацнельсона. — Убийца, может, и не медик, но наверняка разбирается в анатомии человека. Гвоздь, забитый в лоб, повлечет смерть примерно в половине случаев, однако воткнутый в спинной мозг — всегда и мгновенно. А такие гвозди, — здесь он сочувственно взглянул на Зарембу, — можно купить в любой жестяном магазине, и покупатель никак не должен принадлежать к кровельщицкому цеху.

Медик замолчал и погрузился в размышления.

— Еще одна деталь, доктор! Наиважнейшая! — напомнил ему Коцовский.

— Наиважнейшая и ужасная, — подхватил Пидгирный. — У погибшей были срезаны волосы над лбом. Этот лоскут голой кожи образует, так сказать, неправильный параллелограмм. Преступник может быть извращенцем, который срезает женские волосы и возбуждается от этого. А теперь остальные мои выводы. Жертва и убийца почти наверняка были знакомы. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, Люба Байдикова не жила в доме, где ее нашли убитой, и никто ее там не знал… Чтобы она там делала, если бы не договорилась с кем-то? А условиться о встрече на вонючем чердаке она могла только с тем, кто сильно ей заплатил, или с кем-то, кого она не имела оснований бояться, ergo, каким-то своим знакомым. Во-вторых, в ее состоянии такое путешествие на другой конец города и подъем по лестнице на чердак были страшно мучительными. Итак, у нее была веская причина, чтобы подняться в ту голубятню. Думаю, что преступник чем-то ее принудил, возможно пообещал что-то, и наверняка договорился с ней заранее. Это второй аргумент в пользу того, что он ее знал. Если убийца сидел на чердаке за ванной и ждал жертву, что, по моему мнению, справедливо предположил в своем рапорте пан Заремба, то мы можем сказать, что он терпеливый и тщательный, что он знал об этом чердаке и его соединение с голубятней раньше; и что он подделал ключ или воспользовался хорошо изготовленной отмычкой. Это может быть взломщик или слесарь… Вы разочарованы, пан начальник, — Пидгирный взглянул на Коцовского, — что мне так мало о нем известно? Но это совсем не мало, — ответил он на мысленный упрек, хотя начальник показывал жестами, что он ничуть не разочарован. — Мне обидно. Я лишь психолог и патологоанатом, а не волшебник. И я не в состоянии определить национальность преступника на основании брошенного им окурка, который полицейские из IV комиссариата нашли за ванной.

— К счастью, нам не придется беспокоиться из-за его национальности, — Коцовский удобно устроился в своем кресле и отхлебнул чая из стакана. — Мы знаем, что он не поляк.

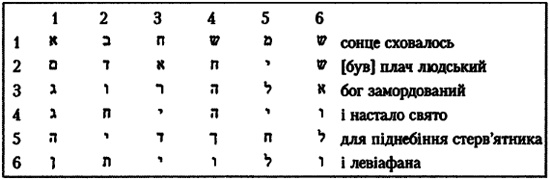

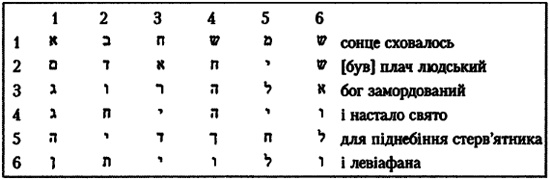

Воцарилась тишина. Начальник дотянулся до таинственного конверта. Пинцетом Пидгирного вытащил оттуда какой-то листок и положил его на стол. На бумаге видел ряд еврейских букв

[19], явно вырезанных из какой-то иудейской газеты. Гуммиарабик вытек из-под нескольких вырезанных квадратиков и застыл на краях.

דםדרבןעיאויבאפםמותלבןשחרלאכויהולאחלי

— Я получил этот конверт сегодня утром. Он адресован мне. Кто-то бросил его в наш ящик анонимных заявлений. Никаких отпечатков пальцев. Тридцать шесть еврейских букв, приклеенных одна за другой, без каких-либо пробелов в одной строке. Словно одно слово из тридцати шести букв. Господин Кацнельсон, вы можете это нам перевести?

— То, что у меня причудливая фамилия, — рассерженно сказал, даже не взглянув на вырезку, Кацнельсон, — не означает, что я должен знать еврейский язык. Возможно, у меня и есть какие-то иудейские предки, как и у многих поляков! А мое злосчастное имя Герман, как вам известно, пан начальник, является немецким, а не иудейским!

— Конечно, — поддержал его Заремба. — Лица, которые имеют более или менее определенное еврейское происхождение, отнюдь не должны знать древнееврейский. Зато всем нам очень хорошо известен поляк, который здесь до недавнего времени работал… Он прекрасно владеет древними языками, в том числе и библейским еврейским…

— Даже не вспоминайте про Попельского, этого пьяницу и дегенерата! — воскликнул Коцовский.

— А вообще, я не понимаю, — упрямо продолжал Заремба, — что общего имеет это длинное слово с Любой Байдиковой.

— Кроме письма в конверте было еще вот это, — Коцовский облегченно перевел разговор на другую тему.

Снова сделалось тихо, начальник успокоился и таинственно улыбнулся; его явно развлекала роль иллюзиониста, который вытаскивает кролика из цилиндра. Он снова протянул руку к конверту и достал оттуда клок жирных волос.

— Может, вы что-то скажете нам об этом, доктор, — Коцовский глянул на Пидгирного и раскаленным кончиком сигареты описал круг над этой странной вещью.

— У меня нет никаких сомнений, — медик поднялся и посмотрел на присутствующих, — что это волосы убитой Люби Байдиковой, которые у нее срезали над лбом.

Наступила тишина, которую прервал Заремба.

— Среди нас кого-то не хватает, — сказал он. — Некого дегенерата. Один дегенерат убил, значит, это дело как раз для другого дегенерата.

VI

Последний раз Эдвард Попельский стоял за университетской кафедрой в 1907 году. Тогда ему как раз исполнился двадцать один, и молодой студент был полон научного энтузиазма, увлечения теорией Кантора и мечтаний о своем победном вторжении в мир математической бесконечности. Двадцать три года назад в Вене был жаркий апрельский день. Попельский хорошо его запомнил, потому что именно тогда у него проявились симптомы страшной болезни, до сих пор как будто спящей и затаившейся. Именно в тот день он попросил профессора Франца Мертенса, чтобы тот позволил ему публично продемонстрировать определенные сомнения, которые касались доказательства Кенигом закона взаимности Гаусса. Над этим доказательством Попельский просидел неделю, и ему показалось, что он нашел в нем слабое место. Он уже собирался показать преподавателю и коллегам с математического семинара Венского университета критичный пункт, в котором одна формула вроде бы очевидным образом вытекает из другой, когда почувствовал резкое головокружение, и совершенно забыл, в чем же заключается слабость Кениговых выводов. В течение нескольких минут Попельский тупо всматривался в доску, потом его тело сотрясли легкие судороги, и он покинул кафедру с ужасной пустотой в голове. Профессор Мертенс проводил его удивленным взглядом, а коллеги были полны иронии. Через неделю, когда Попельский разыгрывал шахматную партию в парке Пратер, с ним впервые со времен детства случился эпилептический приступ. Головокружение во время математического семинара и приступ в парке были вызваны, как объяснил на следующий день уважаемый и известный венский медик, доктор Самуэль Монд, одной и той же причиной: солнечными лучами, рассеянными кронами и ветвями деревьев. «Это повлекло

epilepsiam photogenicam», — поставил диагноз доктор Монд, наказав пациенту избегать любого мигания света, особенно дневного. То есть Попельскому пришлось каждый день носить темные очки и перейти на вечерне-ночной образ жизни. Вот почему молодой Эдвард Попельский вынужден был отказаться от учебы на математическом факультете, поскольку занятия там проходили утром, когда солнце щедро заливало своими лучами большую аудиторию, окна которой выходили на восток, и выбрать другой факультет и другие лекции, которые проводились бы по вечерам. Такие занятия предлагал лишь университетский филологический семинар, и вскоре несчастному эпилептику пришлось из математика превратиться в студента-классика. Профессор Франц Мертенс, который происходил из Великопольши, утешал его по-польски, подчеркивая, что от математики недалеко до греческой и латинской метрики, после чего подарил ему свою докторскую диссертацию под названием «

We functione potentiali duarum ellipsoidum homogenearum»

[20], написанную, естественно, на латыни. Слова профессора запечалились Попельскому в память и, став филологом, посвятил себя исключительно исторической грамматике и архаичной латинской метрике, защитив в 1914 году диссертацию на эту тему. Однако он не забыл про «королеву наук», поскольку именно частные уроки по математике и латыни давали ему заработок, пока он не начал работать в полиции, и впоследствии, то есть с конца войны до 1921 года, и через семь лет, когда Коцовский с треском выкинул его из Следственного отдела.

Сейчас, когда после венского головокружения миновали двадцать три года, Попельский стоял на месте преподавателя на кафедре классической филологии Львовского университета имени Яна-Казимира и приводил в порядок свои заметки перед лекцией. Чтобы не допустить ужасной мысли о возможности повторения венских событий, он старался сосредоточиться исключительно на своих научных размышлениях. Чтобы лучше сконцентрироваться, Эдвард закрыл глаза и вдыхал весенние ароматы, которые вливались в открытое окно, и как будто с расстояния прислушался к вступлению, который произносил худой паныч в пенсне, руководитель студенческого филологического кружка. После вежливых слов благодарности за организационную поддержку в адрес отсутствующего ныне председателя преподавательской экзаменационной комиссии, профессора Константина Хилинского, студент перешел к теме.

— На статью пана доктора Попельского, — запинаясь, читал свои заметки оратор, — под названием «

Versuch einer quasi-matematischen Analyse des plautiniscken Sprachverses»

[21] я наткнулся совершенно случайно в «Отчетах Перемышльской Императорско-королевской гимназии» за 1914 год, поскольку именно в этом году пан доктор работал в этом учебном заведении как суплент

[22]. Эту публикацию я прочитал не без трудностей, однако с огромным интересом, поскольку она имеет прекрасное практическое применение и облегчает анализ Плавтовых стихов, который для некоторых моих коллег является ахиллесовой пятой, но вовсе не потому, что наши преподаватели этому плохо учат. — Здесь студент робко взглянул на профессора Ежи Клапковского, который сидел в кожаном кресле перед слушателями. — Конечно нет! Просто это чрезвычайно трудная задача для тех, кто не изучал Плавта и Теренция в гимназии. А сейчас, к сожалению, этих авторов больше нет в программе. Однако я не все понял из немецкого текста пана доктора… Вот почему наш кружок пригласил его, чтобы уважаемый докладчик смог разъяснить нам самые сложные места. Пожалуйста, пан доктор, вам слово.

Попельский поднялся и посмотрел сначала в окно, а затем на слушателей. Ничто не напоминало ему про Венский математический семинар. Слишком много различий, чтобы следствие могло быть таким же. За окном простирался не двор Венского университета, а цветущий Иезуитский сад. Его львовская аудитория наполовину состояла из женщин, тогда как двадцать три года назад перед ним сидели исключительно мужчины. Сейчас была вечерняя пора, а от эпилептического приступа он защищался тем, что регулярно принимал лекарства и носил темные очки. Нет, на этот раз его выступление будет выглядеть совсем по-другому!

Попельский не волновался, разве что ему чуть мешали собственные очки, которые делали невозможным внимательное наблюдение за реакцией слушателей, потому что он привык так делать, когда вел многочисленные допросы в полиции. Очки были оптическим фильтром, сквозь который он замечал только лица людей в двух первых рядах и еще улыбку профессора Клапковского, потому что тот сидел прямо перед ним.

Докладчик воспринял эту улыбку ученого как поощрение и уверенно начал лекцию. Через несколько секунд остатки беспокойства напрочь испарились. Попельский выложил на доске восемь видов ямбичных синерез

[23], а потом свел их количество до трех. С радостью отметил вздох облегчения, которое прокатилось по аудитории. Эдвард знал, что люди очень радостно воспринимают любое упрощение и то, что именно на простоте базируется изысканность любой формулы — математической или лингвистической. Такой же была реакция слушателей, когда он упростил разнообразные метрические законы, продемонстрировав, что большинство из них опирается на одну и ту же акцентуационную причину. А потом начал то, что любил больше всего: ровным каллиграфическим почерком рассекал латинские стихи и выделял из них интонационные части. От этого упорного труда, в который он полностью углубился, его оторвал шорох, покашливание и стук. Попельский обернулся и заметил, что несколько мест в аудитории уже пустые. Удивленно глянул на руководителя кружка, но тот потупил голову и не сводил глаз с профессора Клапковского.

— Ну, что же, — профессор кашлянул и встал. — Если организатору не хватает мужества, то я скажу. Уважаемый докладчик вышел за рамки отведенного ему времени… Можно вас просить перейти к выводам?

— Действительно, — Попельский взглянул на свои швейцарские часы фирмы «Шаффгаузен», — я должен был закончить полчаса назад… Простите… Собственно говоря, никаких выводов у меня нет. Я мог бы продолжить метрический анализ, однако что касается теории, то ничего больше сказать не могу. Спасибо за внимание, думаю, можно перейти к обсуждению. Пан профессор? — и он глянул в сторону Клапковского.

— Да, — ученый улыбался. — Должен сказать, что я очень удивился, когда филологический кружок пригласил меня на этот доклад. Но прослушав его, я больше не удивляюсь, — Клапковский перевел дыхание. — Я возмущен!

В аудитории воцарилась тишина. Профессор переводил взгляд с одних студентов на других, а те уставились в свои заметки. Продолжал улыбаться. Однако сейчас Попельский был почти уверен, что поступил опрометчиво, приняв перед лекцией эту улыбку за признак доброжелательности. «Меня опять ждут, — думал он, — жестокие и непредсказуемые события. Видимо, такова моя судьба. Тогда, в Вене, это тоже произошло в апреле, и сейчас апрель, и я здесь и там потерплю поражение. Кто это сказал, будто апрель — жесточайший месяц?»

— Несмотря на то что докладчик является бывшим работником полиции, это выступление было не только, так сказать, экзотикой, — продолжал профессор, — с точки зрения методики он невероятно вреден!

Попельский украдкой вытер лоб.

— Мы не услышали ничего, подчеркиваю, ничего, — глаза Клапковского, казалось, метали молнии, — что в течение последних ста лет, со времен Карла Лахманна, является вершиной филологических исследований! Здесь не прозвучало никакой критики текста! Пан докладчик даже не указал, каким изданием он пользовался!

Попельский крепче надвинул на нос темные очки и вытер потную лысину. Из окна подул весенний ветерок, принесший аромат сирени, которая цвела в Иезуитском саду. Теперь он вспомнил фразу, которая не давала ему покоя, преследуя словами о жестокости апреля. Это было начало «Бесплодной земли» Элиота.

— А тем временем, — ученый протянул руку к книге, которая лежала перед ним, — по крайней мере четыре рассматриваемые Вами Плавтовы стиха, отчетливо отличаются от, так сказать, канонических версий. Вы о них даже не вспомнили. Такая фундаментальная методологическая ошибка дисквалифицирует ваш доклад! Это так, словно, — здесь я позволю себе воспользоваться примером из точных наук, которые так любит пан Попельский, — на уроке химии наливать воду в пробирку, не проверив, что в ней, щелочь или кислота! Единственное, что вы можете сделать после этой бестолковой лекции, — Клапковский строго посмотрел на студентов, — это порвать свои конспекты и выбросить в мусорку! Так, как это делаю я!

«Самый жестокий месяц — это апрель», — вспомнил докладчик, глядя, как профессор рвет листы и внимательно наблюдает, кто из студентов поступит так же.

Так сделали все. Медленно, неохотно, они рвали конспекты, подходили к мусорке, что стояла рядом с кафедрой, и бросали туда четкие математические выражения Попельского, результат его поисков бессонными ночами, никому не нужные знаки и формулы. А потом выходили из аудитории, понурив головы. Профессор Клапковский покинул помещение, вежливо поклонившись докладчику.

Попельский вытер доску, а потом со злостью отряхнул рукав пиджака от меловой пыли. Сложил свои бумаги в элегантную папку из страусовый кожи и двинулся к дверям. И вдруг остановился. На последней парте лежали исписанные листы, их никто не порвал, наоборот, они были аккуратно сложены, а возле них лежали ладони с длинными, тонкими пальцами и покрашенными красным лаком ногтями. Сумерки, которые наступили в неосвещенной аудитории и темные очки позволяли Попельскому разглядеть разве что хрупкие белые руки, украшенные маленьким перстеньком, полные красные губы и бледное лицо, обрамленное черными волосами. Эдвард снял очки и затаил дыхание.

— Панна Шперлинг? — спросил он единственную особу, которая осталась в аудитории и вопреки приказу профессора не порвала конспекта.

Молодая женщина улыбнулась и кивнула.

— Доброго вечера, пан учитель, — тихо заговорила она. — Я не разбираюсь в латыни, я пришла сюда к вам…

Попельский посмотрел на ее записи, сделанные красивым круглым почерком. Почувствовал дрожь в теле. Однако это не было признаком приближения эпилептического приступа. В Попельском шелохнулась надежда, которую у зрелого мужчины вызывает молодая женщина.

«Апрель жесточайший месяц, гонит

Фиалки из мертвой земли, тянет

Память к желанью, женит

Дряблые корни с весенним дождем»

[24],

— вспомнил Попельский строки из Элиота.

VII

Из всех многообещающих частей тела Ренаты Шперлинг наибольшее восхищение у Попельского всегда вызывал рот — и тогда, когда девять лет назад он готовил молоденькую гимназистку к выпускному экзамену по математике, и сейчас, когда она смущенно сидела в его кабинете, стискивая пальцы на ремне дешевенькой кожаной сумки. И хотя тогда ее губы были бледными, а сейчас подчеркнуты красной помадой, они и раньше, и теперь так же дрожали, складываясь буквой «о», когда тихонько произносили слова благодарности «за посвященное ценное время». Ее огромные зеленые глаза не изменились, под ними всегда лежали легкие тени, словно Рената чуть устала. И еще одно не изменилось, а именно пренебрежительное отношение кузины Эдварда к любой молодой женщине, которая его посещала. Такую реакцию Леокадии Попельский объяснял себе примитивно и наивно. «Лёдзина неприязнь, — думал этот «знаток женской души», — вызвана ощущением угрозы. Когда на моей орбите оказывается другая женщина, дорогая кузина ужасно боится, чтобы не лишиться своего привилегированного положения в доме. Вот и все!»

Узнав в университетской аудитории, что у Ренаты к нему неотложная и важная просьба, Попельский, учитывая предсказуемое поведение Леокадии, начал уговаривать девушку рассказать ему об этом в какой-нибудь ближайшем кафе.

Однако эту идею она отвергла, как и предложение вечерней прогулки в Иезуитском саду. Рената отказалась, мотивируя свое решение тем, что незамужней женщине не подобает показываться с мужчиной в такой поздний час, поэтому, мол, она все расскажет ему в университетском коридоре. Эдвард неохотно согласился. Однако его уступка была напрасной, потому что из здания их решительно и невежливо выгнал сторож, который просто-таки издевался над просьбой, а потом угрозой Попельского.

Nolentes volentes[25] им пришлось пройти метров сто и направиться в квартиру Попельского на улице Крашевского, где Ренату Шперлинг ждал холодный как сталь взгляд кузины Леокадии.

Однако эти неприятности встретили ее лишь в начале посещения, поскольку Эдвард позаботился, чтобы ограничить до минимума контакты панны Шперлинг со своими дамами, и пригласил Ренату в кабинет, где уже через мгновение она сидела за чашкой чая, сникла и обеспокоена.

Попельский любил такую растерянность у молодых женщин, поддерживая в них чувство неуверенности своим упрямым молчанием. Словно старый котище, он наслаждался беспомощными попытками прервать неловкую тишину, которую нарушали разве что выкрики уличного торговца за окном. Словно строгий экзаменатор, который не наталкивает на ответ, Эдвард не облегчал начала разговора и жадно созерцал трепетание ресниц, дрожание хрупких ладоней, румянец, что покрывал нежные щеки. Был готов и к флирту, и к эротическому нападению.

— Не знаю, с чего начать, — девушка уставилась в начищенные ботиночки.

— Лучшее из того, что не имеет отношения к теме разговора, — Попельский выдвинул из пиджака манжеты сорочки, чтобы девушка заметила золотые запонки. — Зачем вы записывали на моей лекции, ведь вы

expressis verbis[26] дали мне понять, что совсем не разбираетесь в этих проблемах?

— Не знаю, пан профессор, — ответила она, робко поднимая глаза. — Возможно, у меня осталась такая привычка с тех пор, как вы были моим учителем, а я записывала каждое ваше слово?

— Не называйте меня больше «паном профессором», — попросил он, улыбаясь. — Сегодня состоялась моя последняя лекция…

Глаза панны Шперлинг потемнели от гнева.

— Он такой подлый, тот ученый, который так на вас напал! — воскликнула она, вскочив со стула. — Он ничуть не был прав. Я в этом не разбираюсь, но так шептались студенты, что сидели возле меня… Он нарочно вас сбил с панталыку и унизил…

— Вы просто очаровательны в своем праведном гневе, — Попельский пытался держать чашку так, чтобы хорошо было видно его кольцо-печатка с мотивом лабиринта, выгравированном на черном ониксе, — однако еще не родился тот, кому удалось бы меня унизить! Кроме того, дорогая панна Шперлинг, эта мелкая неприятность, которую я сейчас получил от профессора Клапковского, уже забылась благодаря вашему присутствию и нашей встречи. Даже если бы мой доклад почтили овацией, ваше появление на нем все равно было бы для меня самой большой радостью…

Девушка едва улыбнулась.

— Очень прошу вас, пан профессор, — девушка смотрела ему прямо в глаза, — не обращайтесь ко мне по фамилии. Она мне не нравится, к тому же ее неудобно произносить. Лучше просто «Рената»…

— Меткое языковое замечание, — Попельский заговорил ласковым и чуть назидательным тоном. — Два согласных рядом — это действительно немного слишком. Но я согласен говорить вам «Рената», если вы больше не будете называть меня профессором, потому что я им не являюсь…

Воцарилась неловкая тишина, которой Попельский снова наслаждался.

— Я пришла к вам, — панна Шперлинг покраснела, — потому что вы единственный человек, который может мне помочь. Я заплачу за это. У меня есть деньги, отложенные на черный час… Попрошу вас, чтобы вы провели для меня расследование…

Попельский закурил сигарету, встал и подошел к окну. Захлопнул его. «Вот вам и метаморфоза, — подумал он, — панна Шперлинг из робкого девочки превращается в уверенную даму, что имеет наглость нанимать меня, как первого попавшегося извозчика! Как носильщика на вокзале!» А он так перед ней выкаблучивался! Какой же он смешной! Лысый, с отвисшим подбородком… Ему сорок четыре года и он столько пережил: ужасную смерть родителей, многочисленные приступы эпилепсии, войну и смерть жены после родов. Свою совесть он заливал ведрами водки, предавался разврату и дважды лечился от гонореи. А сейчас, в расцвете мужской силы, превратился в слугу, которого просто нанимают! Как лакея или водоноса! Как же низко он оказался: доктора Эдварда Попельского отовсюду выгоняют — из полиции его выкинул тупой начальник, а с университетского коридора — самый обыкновенный сторож! Доктор Эдвард Попельский готов танцевать ради кокетства этой куколки и несколько ее монет!

Doctor philosophiae[27] — к вашим услугам!

— …как частный детектив, — разъяренный, он едва слышал, что она говорит. — Я хочу, чтобы вы расследовали исчезновение моей хозяйки, пожилой дамы…

— Никакой я не частный детектив, — Попельский порывисто отвернулся от окна. — Я не тот, за кого вы меня принимаете. Я больше не преподаватель, не полицейский, а отныне — не реформатор латинской метрики. Меня нельзя найти. Я никто. Вы говорите с воздухом. Застоявшимся, затхлым и душным. Прощайте!

Рената Шперлинг подошла к Попельскому и умоляюще схватила его за руку.

— Не знаю, чем я вас обидела, пан профессор, — прошептала она, — но прошу меня выслушать! Только вы можете помочь! Мне угрожает большое несчастье! Бесчестье!