Рудольф Итс

КАМЕНЬ СОЛНЦА. Рассказы этнографа

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Старик отложил самодельный рубанок, которым тесал доски для лодки, и взял предложенную папиросу. Не спеша он размял ее длинными пальцами жилистой руки и, прежде чем закурить, сказал:

— Ты бы поторопился, парень, а то дождь пойдет и, может, большая волна будет. Видишь, над Людским камнем туман-морг поднимается?

Я всматривался вдаль и видел лишь ровную, как стол, вершину горы. Снеговая шапка ее блестела в лучах незаходящего солнца.

Заполярное озеро, на берегу которого мы вели беседу, было спокойно. Прямо перед нами остров, а вон там, за небольшой, в двенадцать километров, излучиной, северный берег. В низине среди березняка и лиственниц стоят четыре островерхих чума из жердей, крытых берестой. В них летом живут кеты — охотники и рыбаки, сородичи моего собеседника, древний и очень малочисленный народ Сибири. На сотни километров вдоль Енисея и его притоков раскинулись редкие кетские селения и колхозы. Всего кетов тысяча двести человек.

Бесписьменный народ, кеты не имеют древних летописей. Деяния их предков затерялись в веках прошлого, история их загадочна, и происхождение этого народа уже более столетия для ученых неразрешимая проблема.

Пока старик раскуривал папиросу, я думал, о чем его лучше спросить: о приметах, по которым он узнает наступление ненастья, или же о странном названии горы? Было три часа ночи. В полярный день ночью, когда спадет июльская жара и легкий ветерок разгонит мириады комаров, начинается трудовая жизнь.

— Откуда такое название у горы?

Старик повернулся ко мне.

— Это эвенки так назвали. Ведь здесь их места. О Людском камне я тебе ничего сказать не могу. Спроси других. А вот ты слышал о тэлло?

Старик усмехнулся и опять сидел такой же, как всегда — нарочито безразличный. Я слышал о тэлло — сказочном чудовище здешних мест. Все говорили о нем, как о реальном существе. Порой казалось, что это правда, и неловко было возражать, а рассказчик ждал ответа. Скажи, что это сказка, — обидишь, докажи, что это вымысел, — не можешь. Слишком мало знаешь о тэлло! Я ответил:

— Однажды говорили, но ссылались на тебя, старик.

Старик пользовался непререкаемым авторитетом в поселке, и мои слова принял как должное.

– Я тэлло не видел, врать не буду, но его видел мой старинный друг эвенок. — Тут старик назвал фамилию человека, которого мы встречали в нашей поездке. — Ты, наверное, уже знаешь, парень, что тэлло не рыба, а живет в воде, у него из головы два огромных зуба торчат. Когда мороз ударит, замерзнет вода, то торчат зубы эти надо льдом. Тэлло зимует в воде. Однажды, этак зим двадцать пять назад, пошел эвенок в лес сушняку нарубить. Веревку взял, топор взял, идет. Вышел к озеру. На озере наст крепкий, без лыж, без оленя идти можно. Привязал он оленей на берегу, чтобы они следом не пошли, а сам прямки на тот берег, сушняк посмотреть. Шел, шел да как провалится под лед. Летит как будто в яму и вдруг о что-то мягкое ударился. Вверху маленькое отверстие, небо видно, а как туда выбраться, не знает. Посмотрел, куда упал, и видит: лежит он на черной спине тэлло. Страшно стало. Боится эвенок пошелохнуться, но тэлло спит и не чует ничего. Видит, впереди сажени через две торчат из головы зубы. Два зуба. Огромные...

Старик развязал кисет, набил трубку, а сам смотрит на меня исподлобья. Каков, мол, его рассказ? Я слушаю внимательно и думаю: «Вот тебе и живой Змей-Горыныч».

Старик серьезен, сдается, он не раз это рассказывал и больше всего боится недоверчивой улыбки. Поправив рукой длинные, прямые, с густой сединой волосы, старик продолжал:

— Думал эвенок, как теперь живым остаться, и придумал. Тихо пополз он к голове тэлло. Поползет маленько, остановится — спит тэлло, не чует. Вот и дополз. В руках у эвенка были веревка и топор, с которыми он по дрова пошел. Взял он веревку, привязал крепко за один зуб, другой конец на руку накрутил. Поднял топор да как ударит тэлло между зубов. Проснулось оно, вскочило и, сокрушая лед, вихрем вылетело наружу. Зуб, к которому был привязан конец веревки, сломался, и эвенок далеко улетел от толчка. В руке у него остался топор и веревка с куском зуба. Тэлло раскидало лед на озере, вода появилась, и оно исчезло в глубине. Эвенок очнулся на берегу, сел на оленей и скорей домой. В то время я возле его чума аргиш — оленью стоянку — делал. Видал, какой он приехал, и все от него слыхал.

Старик немного помолчал и потом добавил:

— Ну, что ты скажешь об этом, парень, есть тэлло или как?

Он смотрел мне прямо в глаза, и я понял, что лукавить нельзя, но вместо ответа мне на память вдруг отчетливо пришла фраза из ученых трудов антропологов: "Физическим обликом кеты отличаются от своих древних монголоидных соседей и больше всего напоминают североамериканских индейцев". Сидящий передо мной высокого роста, сухопарый, с длинным лицом и орлиным носом старик, попыхивавший трубкой, напоминал именно индейца. Недоставало только головного убора из перьев и томагавка. Сходство было особенно правдоподобным, когда старик пел старинные народные песни. Голос то взлетал легкой птицей вверх, то стелился по земле глухими раскатами. В пении было все — и сила духа, и страх, и жалоба, и надежда, и радость. Прочь уходило обычное, оставались далекие небеса, горы, необозримый простор тайги и пламя гигантского костра, вздымающегося к солнцу. Я слышал, как он пел...

Я посмотрел на старика. Он ждал ответа, а я думал о найденном сходстве и невольно улыбнулся.

— И ты не веришь, смеешься!

Старик резко встал и направился в свой дом. Я ничего не успел сказать и растерялся, не зная, как поступить дальше. Вдруг подул резкий ветер, по небу поползли тучи, предсказание старика стало сбываться. Надо было спешить, ведь я должен был перегнать для рыбаков лодку, которую изготовил этот девяностолетний старик. Я был уверен, что он обиделся.

Дверь дома распахнулась. Хозяин вышел и, подойдя вплотную ко мне, протянул старинную кетскую ложку. Она была не обычная, не деревянная, а костяная. Старик сунул мне ее в руку и сердито сказал:

— Торопись, парень, уже ветер пал.

Он легонько подтолкнул меня к лодке, я собрался было отчалить от берега, как вспомнил про ложку, которую крепко сжимал в руке.

— Зачем ты мне отдал ее?

Я подошел к старику, он усмехнулся и проговорил:

— Ты ведь не веришь в тэлло. Я, когда услышал слова эвенка, тоже не поверил, я смеялся над ним. Когда я покидал его стойбище, он подошел ко мне и протянул толстый круглый кусок кости, но такой кости я никогда не видел. «Ты не веришь мне, — сказал эвенок, — вот возьми — это кусок зуба тэлло». Долгими зимними ночами, когда только и остается, что слушать да рассказывать сказки, я делал из того куска ложку. Ты не веришь в тэлло, возьми ее себе, такой кости нет ни у сохатого, ни у оленя, ни у медведя. Это тэлло. Возьми ее и торопись.

Старик повернулся и собрался было уходить, но когда я, внимательно рассмотрев подарок, вскрикнул, он остановился.

— Ведь это же клык мамонта, старик. Это мамонт!

— Называй его как хочешь, по-нашему это тэлло.

Старик зашагал по тропинке к дому, а я оттолкнул лодку и налег на весла.

Небо чернело, вот-вот разразится гроза, а мне было весело. Положив весла, подгоняемый попутным ветром, я разглядывал ложку. Не правда ли, смешно? Сколько за последние годы умных людей на основе одних лишь досужих размышлений и вымыслов будорожат неискушенных поисками загадочных существ. У меня в руках обработанная кость, но ведь никто не примет всерьез призыв отправиться на Енисей искать живых мамонтов. Смешно и немного обидно, что мудрый старик верит в реальность тэлло.

Через несколько месяцев я встретил эвенка, он показал мне место, где нашел клык мамонта, и, смеясь, рассказал, как выдумал всю историю, повторив сказку, слышанную еще от деда.

* * *

Напротив Адмиралтейства, на другом берегу Невы, стоит большое трехэтажное здание. Фасадом оно обращено к реке. В центре его башни, над куполом, сверкает золотом переплетение из шести широких обручей — орбит планет. Внутри обручей золотой глобус. Это старинная модель планетарной системы — армилярная сфера.

В круглом зале третьего этажа и в башне находится мемориальный музей Михаила Васильевича Ломоносова. В остальной части здания и в пристройке к правому крылу расположен Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Академии наук СССР. Здесь же размещены кабинеты Ленинградского отделения Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР.

В просторных и светлых залах — шкафы и витрины. Уже в вестибюле музея мы попадаем в мир далеких стран, где жили и живут народы иных культур, иного быта.

Музей хранит единственную в мире коллекцию головных уборов американских алеутов и одежду из замши индейцев племени атабаски; в витринах размещено редкое собрание предметов, созданных руками вымерших или уничтоженных индейцев Южной Америки — огнеземельцев и ботокуда, древних африканских народов азанде и мангбетту, изделия из бронзы и кости сожженного колонизаторами африканского города Бенина. Во втором этаже мы попадаем в мир загадочного «говорящего дерева» — «ронго-ронго», памятников письменности острова Пасхи; видим творения человека с Гавайских островов и из долины Хуанхэ, с берегов Ганга и из солнечной Индонезии. Перед нами раскрывается жизнь всех обитаемых континентов Земли.

Русские ученые, путешественники, друзья нашей страны два с половиной века пополняли богатства музея, и он по праву считается сейчас одним из самых крупных этнографических собраний мира.

Не только ленинградцы, но и многие приезжие называют музей Кунсткамерой. Это название, которое в переводе с немецкого означает «Палата редкостей», дал Петр Первый коллекциям диковинных вещей из царства природы и человека, положившим начало шести академическим учреждениям нашей страны, в том числе и Музею антропологии и этнографии.

Петербургская Кунсткамера была всего на десять лет моложе города, заложенного на берегах Невы.

Однажды Петр Первый приехал на стрелку Преображенского (Васильевского) острова. На этом пустынном еще берегу внимание его привлекла сосна. Несколько толстых ветвей, причудливо переплетенных, вросли в ствол, изогнулись и образовали деревянные полукольца.

— О! Дерево-монстр, дерево-чудище! — воскликнул Петр и добавил: — Так быть на сем месте новой Кунсткамере.

Отпиленный ствол сосны с полукольцом, сохраненный в память об этом событии, и по сей день можно видеть в музее. Он стоит на приметном месте в галерее первого этажа, где хранятся самые первые коллекции.

История соснового ствола мне была известна, но с тех пор, как там, на Енисее, я сначала услышал рассказ, а затем стал обладателем ложки из бивня мамонта, мной овладела мысль: нельзя ли заставить вещи заговорить о себе, нельзя ли открыть новое, еще не изведанное среди столь привычных собраний музея? Многие годы мои товарищи воссоздают историю далеких народов по этим музейным экспонатам. Древние стены Кунсткамеры хранят коллекции, которые сегодня являются безмолвными свидетелями культуры уничтоженных или порабощенных прежде, в эпоху кровавой истории утверждения капитализма, народов.

Я вновь прохожу по залам, всматриваюсь в шкафы и витрины, и молчаливая вещь обрастает сюжетом, становится стержнем удивительного рассказа о ее мастере и о народе, среди которого он жил и творил.

Из прошлого приходят люди, события становятся явью, появляются неведомые страны. В стенах Кунсткамеры незримо присутствует немного непонятный и таинственный мир. Стоит отправиться по книжным полкам, архивам и летописям в путешествие с единственной целью и надеждой найти и открыть его.

САНИ ИЗ ЛЕДЯНОГО ДОМА

Терентий Шадрин оперся на пику и сделал еще шаг по рыхлому, не успевшему растаять снегу. Вот он и на вершине сопки Шивелуч.

Короткая камчатская весна шла следом. Даже ночами больше не было наста. Весна спешила снести снежные бугры и открыть солнцу замороженную землю. Шадрин торопился. Опасно человеку весной оказаться одному в тайге, вдали от жилья. За несколько часов плотная корка снежной равнины превратится в рыхлый ноздреватый серый покров, под метровой толщей которого скрываются потоки стремящихся на волю весенних ручьев. Ни идти, ни ползти человек не может, кричи не кричи — никто не отзовется в почуявшей весну тайге.

Терентий знал это и торопился к вершине сопки. Здесь по проталинам можно легко идти дальше.

Наконец он вступил на сухую прошлогоднюю траву. Положив ружье, пику, снял малахай и полушубок. Дышалось легко, радостно. Расходились угрюмые морщинки в углах рта. Ему не терпелось идти дальше, но он подавлял это желание. На память приходило прошлое, оставшееся на той, пройденной уже дороге, которую сейчас пересекали веселые ручьи.

Терентий сел, закурил. Прежде чем идти дальше, он должен собраться с мыслями, — когда он спустится по другую сторону сопки, для него начнется новая жизнь. Он пытался представить будущее, но в памяти вставали картины прошлого.

Ему еще нет и тридцати, а сколько пережито? Скажи Терентию, что уже 1711 год, он бы очень удивился. Неужели так давно он покинул родину? И там, наверное, сейчас весна. Какая она, родина? Терентий не помнил. Он редко вспоминал о своей Архангельщине. Да и стоило ли?! Родители померли разом, когда ему не было и девяти лет. Два года бедовал он у соседей, а затем хозяин послал его на прииск. Не по годам рослого мальчишку ставили на тяжелую работу. Плетка подрядчика часто прохаживалась по его спине, а он только упрямо сжимал губы. Может быть, суждено ему было погибнуть на руднике, но в тринадцать лет он бежал. Долго скитался по губернии, затем добрался до Приуралья, перебивался случайным хлебом, летом ночевал в поле или в лесу, зимой перебрался к одному сердобольному корчмарю.

Однажды, отламывая полкраюхи хлеба своему приемышу, старый корчмарь проворчал:

— Пристал бы, что ли, к казакам. В беглых долго не проживешь, а на Камчатке, слышь, всем вольная будет.

Терентий посмотрел на старика, задумался и сказал:

— Дядь, а что это за Камчатка, что там казаки делать должны?

— Камчатка — это новая царева область. Она за Сибирью, а казаки известно что делают: у тамошних народов ясак собирают, это дань, значит. Берут ее для царевой казны шкурами зверей разных.

Старик пододвинул Терентию жбан кваса, вздохнул и продолжал:

— Ты бы, Тереша, подался в казаки, все таки царева служба, одежду дадут, пить-есть что будет. А земли там, сказывают, не хуже наших. Бунтуют тамошние народы, не хотят ясак платить, вот и нужны царю казаки. А бунтуют они зря! Коль царев человек, то царю платить должен. Я плачу полтинами, крестьянин хлебом, ну, а те — шкурками. Так что иди в казаки, Терентий.

За окном выла вьюга, Терентий долго не спал. Он-то знал, какова служба у царя да у барина. Опостылело только прятаться от людей.

Вскоре Терентий простился с корчмарем и ушел с казацкой партией на Камчатку.

Два народа жили тогда на Камчатке: коряки и иттельмены, или камчадалы, как называли их казаки. Селились они по долинам рек, особенно много жилищ было по реке Камчатке. Казаки же обитали в Большерецком, Нижне-Камчатском и Верхне-Камчатском острогах. По нескольку раз в год атаман отправлял казаков по стойбищам исконных обитателей собирать ясак. Не раз замечал Терентий, что для царевой казны атаман оставлял едва ли треть собранного, и роптал на атаманово лихоимство.

Чем дольше нес Терентий цареву службу, тем чаще ссорился с сотоварищами, которые присваивали себе большую долю ясака. А когда приходилось чуть ли не пятый раз кряду заходить в одно и то же жилище коряка, ему становилось совестно. Если никого из дружков не было близко, он переступал с ноги на ногу и, не глядя в лицо испуганным хозяевам, уходил прочь. Чем же были казаки лучше разбойников, которых он встречал во время скитаний по своей губернии? Скоро Терентий перессорился со всем острогом и ушел на охрану монастыря...

Терентий долго курил, сидя на теплой и влажной земле сопки. Подобно легким облакам, бегущим по небу и не закрывающим солнца, в памяти проходили картины труднозабываемого прошлого. Захотелось лечь и смотреть на далекое небо. Терентий поднял голову, но, застонав, схватился за шею: широкий синеватый шрам шел чуть выше воротника сорочки. Терентий поморщился:

— Проклятые колодки...

Колодки, обыкновенные деревянные колодки, которые надевают на преступников.

Все началось с того дня, как попы приказали ему быть при крещении тойона — старейшины камчадальского рода. Терентий давно заметил, что попы, как и атаманы, охочи до наживы и в свой черед тоже собирают с населения ясак.

Терентий с двумя казаками и батюшкой прибыл в стойбище на реку Еловку, что течет за сопкой Шивелуч. Как будто все было готово к обряду, а батюшка не начинал и суетился, что-то толкуя толмачу. Рядом с толмачом стоял спокойный невысокий тойон Тигель. День был летний, пасмурный, надо было скорей проводить обряд, а то мог ударить дождь. Терентий услышал, что поп говорит о каких-то шкурках, о плате за крещение, и кровь хлынула ему в лицо. Он быстро подошел к попу и оттащил его в сторону.

— Батюшка, святой обряд надобно проводить без корысти, — сказал Терентий.

Поп зло посмотрел на казака, но, увидя гневное лицо Терентия, растерялся. Тигель все понял и слегка улыбнулся. Может быть, первый раз на Камчатке за обряд крещения поп не получил ничего.

А через несколько дней по доносу попа Терентия схватили, увезли в острог, надели колодки. Он знал, что на Камчатке разбирать вину не будут, а просто повесят. Но, видно, суждено было ему умереть своей смертью. Когда за стенами сарая раздалась стрельба, послышались крики и распахнулась дверь — он понял, что казацкая вольница снова взбунтовалась против атамана. Бунтовщики сняли со всех осужденных колодки, и Терентий оказался на свободе.

Еще в ожидании казни он подвел черту всему, чем жил раньше, и, получив свободу, решил навсегда покинуть острог и цареву службу. Он, как это сделали многие до него, пошел к камчадалам. Стоит только спуститься с сопки — и он в стойбище тойона Тигеля. Терентий приподнялся и задумчиво произнес вслух:

— Один выход — идти к камчадалам...

Через несколько часов перед ним раскинулась обширная равнина. Пусть сейчас, ранней весной, она выглядела сумрачной, но он помнил ее такой, какой она была летом.

Река Еловка, которая текла меж двух самых больших рек полуострова, Тигили и Камчатки, здесь делала крутой поворот и перекатывалась через пороги. Русло реки раздваивалось, огибая островок. По берегам рос ольховник и березняк. На островке и в пойме травы за короткое лето вырастали густыми и сочными, выше человеческого роста. Много съедобных кореньев собирали камчадалы по берегам рек. Кореньями пополняли запасы на долгую зиму. Летом, когда косяки рыб шли на нерест вдоль Еловки, обычный улов бывал столь богатым, что его хватало надолго и он сполна вознаграждал за перенесенные тяготы зимой.

Терентий смотрел с сопки на равнину, видел ее богатства и уже представлял себе, как будет жить с сородичами Тигеля. Он посеет хлеб, заведет скот, а зимой будет бить соболя, куницу, а то и медведя.

Он посмотрел вдаль и увидел пар, поднимающийся над Озерными горячими ключами. Камчадалы считают эти ключи жилищами духов. В зимний день над ними клубится пар. Если кто близко подойдет к ним, на того падет гнев богов. Но Терентий не боится камчадальских духов и обязательно искупается в этих ключах.

С беспокойными думами начал он спускаться в долину.

* * *

Первое лето и зиму Терентий Шадрин прожил с семьей Тигеля. Больше всего он подружился с его братом. Хороший и смелый охотник, брат Тигеля с детским восхищением следил за всем, что делал на берегах Еловки русский. Многое казалось необычным... Терентий вместе с братом Тигеля ходил к Озерным ключам. Он выкупался в обжигающей воде и, когда вылез наружу, нигде не нашел своего спутника. Брат Тигеля с перепуганным лицом бежал сообщить роду о гибели русского.

Духи не тронули Терентия. Он вернулся в стойбище невредимым, и камчадалы, считая его могущественным человеком, охотно стали учиться обращению с огнестрельным оружием, помогали сеять хлеб и сажать репу. И первым помощником среди своих сородичей всегда был брат Тигеля.

Он помог Терентию на второй год, после его прихода к Тигелю, поставить избу и баню. Они стали большими друзьями, но однажды чуть было крепко не повздорили.

Решив навсегда осесть в этих краях, Терентий женился. У него родился сын. Скоро молодой отец пожалел, что на береговых пастбищах Еловки нет молочного скота. Правда, в острогах скот можно приобрести, но за двух коров надоотдать сорок соболей или одну чернобурую лису. Терентий проводил недели на охоте у сопки. Однако удачи не было. Брату Тигеля повезло больше. Когда они повстречались в лесу, тот показал Терентию свою добычу — пять соболей и пепельно-черную лисицу.

Напрасно Терентий несколько дней уговаривал своего друга отдать лису, тот смеялся и предлагал взять соболей, а сам любовно разглядывал редкую шкурку. Терентий обиделся и два дня не разговаривал с удачливым охотником.

Как-то вечером тайон зашел к казаку и рассказал о камчадальском обычае. Рассказывал как будто к слову, случайно, а сам улыбался:

— Человек не может не идти в гости, когда его зовут. Не придешь — обидишь, смертельного врага наживешь. С тех пор как я свет увидел, у нас так было: хозяин зовет в гости, не хочет, чтобы его жадным считали, топит жарко, кормит гостя сытно. Ест гость, потом обливается, а хозяин знай ему еду подает да огонь подкладывает. Не может гость есть, пить больше, не может в такой жаре сидеть и сказать ничего не может. Скажет «жарко» — обидит хозяина, откажется есть — опять обидит. Вот гость мучается и просит пощады, обещает хозяину выкуп дать, тот его и отпускает. Так деды и отцы наши делали, и мы так делаем. Если в гости зовут — идти надо, не идти нельзя.

Тойон ушел, а Терентий побежал дрова рубить да печь в бане топить. Жена наварила рыбы, съедобные коренья сараны приготовила. Позвал Терентий Тигелева брата в гости.

Гостю показалось, что в бане не жарко. Плеснул Терентий воду на раскаленные камни, сам вышел в предбанник. Гость сидит в жаре и пару, от обильной пищи мучается, но терпит, Терентий знай подносит ему рыбу, сарану да воду льет на камни. Взмолился охотник, попросил пощады и согласился отдать лису хозяину.

Из Верхне-Камчатского острога привел Терентий корову и бычка. Дружба их с братом Тигеля еще крепче стала. Если кто, желая подшутить, спрашивал охотника, как, мол, он погостил у русского, тот вскидывал голову и весело отвечал:

— Э! Никогда у нас так не угощают, как у руса!

Почти двадцать лет Терентий прожил на земле рода Тигеля. Последние три года сильнее стали бесчинствовать атаманы. Косились некоторые камчадальские тойоны на

Терентия и других казаков, покинувших острог, как будто они виноваты в лиходействах царевых слуг.

Бывало, Терентий вместе с камчадальскими парнями ружьями разгонял казачьи отряды. И все же что-то камчадалы скрывали от него. Терентий чувствовал это по тем настороженным взглядам, которые бросали на него приезжавшие к Тигелю гости из других родов, по тому, как упорно отмалчивался на все вопросы его друг — брат Тигеля.

Приближалась весна 1731 года. В стойбищах было голодно. Прошедшую зиму приходили казаки за ясаком, и где не собрали его, взяли сушеную рыбу, зерно.

Снова появились у Тигеля таинственные гости от соседнего еловского тойона Федора Харчина. Богаче других тойонов был Харчин, много сородичей работало на него. Думал он быть повелителем всех родов, но другие тойоны и казаки мешали ему. Посланцы Харчина, подбивавшего людей против казаков, сторонились Терентия, а он, не понимая в чем дело, решил сам разузнать все у соседей и с утра запряг собак в сани.

Сани Терентия только затейливым русским орнаментом на копыльях и кузове отличались от обычных камчадальских саней. Они имели те же три главные части: полозья наподобие лыж с крутым загибом, две пары копыльев и кузов. Копылья, вырезанные из березовых корней, напоминали пологие дуги, кузов — корзину с высоким передком и задком. Верхний загиб полозьев был украшен продольными и поперечными темно-коричневыми и желтыми нерпичьими ремнями. Подобное плетение создавало шашечный орнамент. Такому плетению Терентия научил брат Тигеля, помогавший мастерить сани. Сбруя саней была обшита бархатом и украшена цветной вышивкой.

Ромашки с зелеными листьями, примостившиеся на кузове, и смешные петушки на копыльях Терентий нанес яркими красками, и сразу обычные камчадальские сани стали непохожими на другие. Еще издали заметив их, камчадалы непременно говорили: «Вот едут сани Терентия».

Под стать саням был и оштол — тормозная палка с изогнутым наконечником. Обычно оштолы имели железный набалдашник, а набалдашник Терентия был оправлен в железо с серебряной инкрустацией и увешан колокольчиками. Этот оштол подарил казаку Тигель. Колокольчики были приделаны и к средней части палки. Когда Терентий

резко тормозил и с помощью оштола поворачивал сани, колокольчики переливчато звенели.

Только Терентий отъехал, как в землянку Тигеля прибежали сообщить об этом. Время было тревожное, и Тигель пошел в дом к Терентию.

— Куда поехал хозяин? — обратился он к жене казака.

Та ничего не знала. Тигель подумал и спросил снова:

— Как запрягали собак?

— Веером, одна к другой, — ответила жена Терентия.

— Он поехал не на охоту, — решил Тигель и вышел из дому.

На собаках охотились недалеко, где не было холмов и крутых подъемов. Запрягали их цугом — ведущий шел первым, а четыре других попарно за ним. Когда ехали в холмистые места, то запрягали веером. Собаки сами выбирали по склону путь, и ездок, помогая им, мог надеяться достичь вершины холма.

«Терентий покинул род и уехал к холмам, где жили другие русские. Скоро об этом будут знать все, что же я скажу гостю от Федора Харчина?» — думал Тигель, возвращаясь к своей землянке. Ведь только что он убеждал посланца, что Терентий, так же как и камчадалы, ненавидит атаманов и вместе с ними пойдет по призыву Харчина. Как быть сейчас? Тойон намеренно замедлил шаги, оглянулся на уходящий к холмам след широких полозьев саней Терентия и старался вспомнить все, что передавал гость от Харчина.

Царский приказчик — управитель Камчатки — в конце июля отправляется на боте «Гавриил» в Охотск. С ним уйдут многие казаки, на Камчатке их останется не более шести десятков. Уход «Гавриила» будет сигналом. Камчадалы род за родом на лодках пойдут к истоку реки Камчатки и, как бот отчалит, нападут на остроги. Тойон Харчин звал камчадалов на бой со всеми русскими.

«Смел Федор Харчин, — думал Тигель, — смел, но молод. Зря не доверяет он казакам, ушедшим из острогов. Не знает он их жизни. Вместе с ними надобно идти на атаманов».

Тигель верил Терентию и решил ждать его возвращения.

Через три дня Терентий вернулся. Он молчал, молчали и его соседи. Все ждали развязки.

20 июля 1731 года бот «Гавриил» дождался ветра и вышел в море. Камчадалы, поднятые Федором Харчиным, устремились вверх по реке Камчатке. Вместе с родом Тигеля, вместе с камчадалами пошел и Терентий.

Нижне-Камчатский острог пал и стал центром восстания. Федор Харчин объявил себя управителем Камчатки и приказал всем тойонам с воинами съезжаться к нему. Он задумал большой поход на север.

Еще не успели гонцы с приказом нового управителя покинуть острог, как под его стенами оказались казаки с «Гавриила». Застигнутый бурей в море, бот вернулся к Камчатке.

Федор Харчин поднялся на стену острога и крикнул казакам:

— Зачем вы пришли? Здесь, на Камчатке, я управитель. Я сам буду собирать ясак, вы, казаки, уходите!

В ответ прогремел оружейный залп.

Федору важно было выждать, когда подойдет подкрепление. Того же ждали казаки, пославшие гонца на бот за пушками. Пушки прибыли раньше, и началась осада. Казаки расстреливали ядрами камчадалов, вооруженных только пиками и ружьями. Было ясно, что защитники долго не выдержат.

Накануне осады, ночью, Терентий с двумя своими русскими товарищами пробрался в осажденный острог и теперь находился перед пороховым складом.

Языки пламени охватили все строения острога, огонь подползал к складу. Харчин вместе с уцелевшими в этом аду воинами сражался за каждый дом. Терентий, воспользовавшись небольшой передышкой в бою, вбежал в дом и через мгновение выскочил оттуда, держа что-то в руках.

— Ну, управитель, теперь все кончено, беги. — Перед Федором стоял Терентий и протягивал ему женское платье. — Беги, Федор, к Тигелю на Еловку. Надень это и ступай в пролом.

В пролом, образованный в стене разорвавшимся ядром, выбегали плененные камчадалами жены казаков. Харчин удивленно смотрел на Терентия.

— Беги сейчас же, я подожгу склад.

Федор взглянул на поле битвы и, накинув женское платье, побежал к пролому.

Только успел Федор скрыться в проломе, как сильный грохот сотряс землю, и крепость со всем бывшим в ней богатством превратилась в пепел.

На поле битвы Терентия подобрала камчадальская семья. Несколько дней он находился между жизнью и смертью. Взрывом порохового склада ему опалило лицо, выжгло брови, страшные волдыри покрыли тело. В те минуты, когда возвращалось сознание, Терентий видел склонившееся над ним красивое лицо камчадальской девочки. И вновь наступало забытье. Очнулся он через неделю.

Начиналась зима. Терентий поправился. Прощаясь с хозяевами, он никак не думал, что скоро возвратится обратно.

Своего родного места Терентий не узнал. Вместо стойбища Тигеля — одни головешки. Дома, в котором он жил, тоже не было. Стояла одинокая банька, из трубы которой шел дым. Кругом ни души. Шатаясь, Терентий подошел к бане, потянул дверь. Крик радости вырвался из груди. Перед ним стояли жена и сын.

Тигель со своим родом бежал в верховье Еловки, а когда исход восстания стал очевидным, он убил детей, жен и покончил с собой, не желая попасть живым в руки казаков. Брат Тигеля погиб вместе с Харчиным. Казаки сожгли стойбище рода, сожгли и дом Терентия, но семью его не тронули. Никто из камчадалов не сказал, что Терентий был на их стороне.

Обжитое место стало пустынным и мрачным.

Терентий погрузил оставшиеся пожитки на свои знаменитые сани, посадил жену, сел сам. Сын встал на лыжи, и они направились в стойбище, где вылечили Терентия.

* * *

Прошло еще восемь лет. Терентий вновь отстроился. Сын вырос, стал красивым двадцатилетним юношей. Его широкоскулое лицо говорило о монгольской крови матери, от отца он унаследовал высокий рост и физическую силу. Выросла и та девочка, которая помогала ухаживать за раненым Терентием.

Дети росли вместе и были неразлучны. По камчадальскому обычаю родители не вмешиваются в дела молодых, но оба — Терентий и отец девочки — хотели, чтобы дружба детей стала прочной. Они обрадовались, когда сын

Терентия — Семен — ушел в дом к будущему тестю, чтобы, как это принято, некоторое время отработать в семье невесты и получить согласие ее семьи на брак. После этого Семен со своей невестой Дуней должны были месяц прожить в доме Терентия, и наконец у родителей Дуни отпраздновали свадьбу.

В ночь накануне свадьбы вблизи стойбища появились казачьи отряды. Они не остановились у дома Терентия, а проехали дальше, к дому тойона.

С тойоном этого рода у Терентия сложились плохие отношения. Причиной тому были знаменитые сани.

В первые же дни, когда Терентий приехал на новое место, тойон предложил ему полуземлянку в обмен на сани. Терентий отказался. Тойон не на шутку разобиделся и перестал бывать у Терентия. Терентий тоже не заходил к нему. Шли годы. Казалось, тойон перестал интересоваться санями, но когда Терентий проезжал на них, тойон провожал его недружелюбным взглядом.

Прибывший казачий отряд заночевал у тойона.

Утром Семен вместе с отцом, матерью и Дуней поехали на санях к дому тестя, на другую сторону реки. Их встречала толпа гостей. Женщины пели то веселые, то грустные песни. Выступивший вперед шаман произнес заклинание, поворожил над головой сухой рыбы и отдал ее старухе, стоявшей рядом. Друзья и родственники Терентия, смеясь, подбежали к молодой. Они надели на нее хоньбу — длинную теплую одежду вроде халата, а поверх еще четыре меховых куртки — кухлянки. Дуня шагу не могла ступить без посторонней помощи. Ее подхватили, усадили в нарту, и все поехали вдоль берега к полуземлянке.

Из жилища встречать Дуню вышел ее младший двоюродный брат. Он помог ей слезть с саней и повел ее по холму полуземлянки к входному отверстию. Старуха с рыбьей головой в руках обогнала их и первой сошла по лестнице. Она положила голову рыбы на пол. Подбежавшие парни и девушки обвязали молодую ремнями и спустили вниз. Становясь на пол, Дуня с силой наступила на рыбью голову. Затем все спускались по лестнице и старались также наступить на эту голову. Когда гости собрались внутри жилища, старуха подскочила к рыбьей голове и, что-то шепча, яростно затопала по ней, а потом подняла ее и бросила в костер.

Рыбья голова, кухлянки, которые сняли только внутри жилья, спуск молодой на ремнях — все это, по поверьям камчадалов, должно было предохранить невесту от злых духов и обеспечить счастье будущей семье.

Обряд закончился. В костер подбросили веток, он разгорелся. Полуземлянка стала быстро нагреваться. Гости рассаживались поудобнее, чтобы приступить к свадебному пиршеству. По традиции в этот день угощение в доме тестя готовил молодой муж.

В самый разгар веселья громкий лай собак нарушил пир. По лестнице спускался казачий сотник. Следом за ним шел тойон и казаки. Было ясно, что пришли они не на свадьбу. Хозяин поднялся и подошел к сотнику:

— Я исправно плачу ясак, тойон подтвердит. У нас свадьба. Садись, гостем будешь.

Сотник окинул глазами всех сидящих и остановил свой взгляд на изуродованном шрамами лице Терентия.

— Я пришел за ним, он изменник и должен умереть!

— Нет! Он мой гость, он здесь мой гость!

Сотник положил руку на шашку, а казаки обступили споривших. Терентий смело подошел к ним:

— Ты пришел за мной? Но в чем моя вина?

Терентий и не предполагал, что тойон донес на него.

— Дело давнее, но ты-то, Шадрин, знаешь! Пришел царский указ: в каждом селении казнить одного русского и двух камчадалов, виновных в большом бунте. Из русских ты больше всех повинен.

Терентий горько усмехнулся:

— Что же, сотник, когда вешали друга Федора Харчина после всех, он сказал: «Жаль, что мне придется висеть последним!» Я готов, но уйдем отсюда, не мешай людям в их маленькой радости.

Терентий направился к лестнице. В эту минуту угрюмо молчавший Семен остановил его:

— Стой, отец, я сейчас!

Занесенный с ловкостью истого охотника нож выпал из руки Семена, перехваченный сильной рукой отца. Сотник, перепугавшись, отскочил от Терентия, схватился за шашку, но, видя, что опасность миновала, успокоился.

— Ты не спеши Терентий! Управитель приказал передать, ежели твой сын со своей женой отправятся добровольно в столицу, тебе будет дарована жизнь.

Еще в 1700 году казачий атаман Атласов сделал попытку вывезти с Камчатки в столицу одного местного жителя. Камчадал не перенес перемены климата, трудного и долгого пути и умер. Через девять лет новая попытка окончилась также трагически. В 1722 году царский двор прислал предписание послать несколько камчадалов в Москву, но никто из них не доехал до места. О всех попытках этих знали в камчадальских стойбищах и пуще смерти боялись такой поездки. Сейчас, весной 1739 года, Иркутская канцелярия решила снова повторить попытку, не удавшуюся прежним правителям. Управителю Камчатки было дано приказание отобрать молодые камчадальские пары и отправить их в Петербург.

Услышав слова сотника, Терентий побледнел:

— Слушай, сотник, я довольно уже пожил. Моя жизнь немного стоит, чтобы за нее отдавать две молодые жизни. Пойдем отсюда!

Семен горячо перебил отца:

— Нет, отец! Постой! Нас ведь не казнить будут, нас просто повезут в столицу.

Сотник кивнул, но Терентий хмуро проговорил:

— Сын, ты не знаешь, что такое этот путь. Никто еще из жителей Камчатки не доезжал даже до Томска.

— Но ведь в моих жилах течет твоя кровь!

— В твоих — моя, а в жилах твоей Дуни?

Семен умолк и взглянул на сетчатую перегородку, где сидели женщины. Он ждал. Его тесть, думая о чем-то своем, ни к кому не обращаясь, быстро заговорил по-камчадальски. За перегородкой кто-то всхлипнул, затем плач утих и голос Дуни произнес короткую фразу. Сотник ничего не понял. Терентий ласково, но горько улыбнулся, Семен радостно смотрел на отца.

— Дуня сказала: «Я поеду со своим мужем!»

* * *

В декабре 1739 года, на десятом году царствования вздорной и жестокой императрицы Анны Иоанновны, в Петербурге наступили сильные морозы, каких давно не бывало. Нева и ее притоки были прочно скованы льдом.

В такую стужу прибавилось хлопот у любимца императрицы временщика Бирона. В числе прочих занятий он должен был увеселять свою благодетельницу. С его легкой руки русский двор был наполнен шутами и шутихами, которыми нередко становились дворяне, навлекшие неудовольствие Бирона или «повелительницы всея Руси».

В один из дней декабря Бирон вошел в приемную, где его ожидали приближенные. Изобразив на своем лице страдание, Бирон воскликнул:

— Я несчастнейший человек! Здесь в России множество людей не столь помышляют о заслугах моих, сколь питают ко мне ненависть и неблагодарность. Я же верою служу России и матушке нашей императрице и не щажу живота своего на их благо. Однако вот уже несколько дней матушка-императрица ничем не развлекается, а я не могу примыслить способа развеять грусть на ее челе. Кто в моих помыслах мне поможет?

Картинно всплеснув руками, Бирон направился к выходу, но тут вкрадчивый голос одного из приближенных остановил его:

— Мне сообщили, что перед Голштинским замком искусные мастера изо льда соорудили двух львов в два раза больше натуральной величины. Что если, пользуясь стужей, соорудить на Неве против крепости Петра и Павла ледяной дом, сделать ледяные пушки и устроить празднество на потеху и радость матушки-государыни?

Бирон подозвал к себе говорившего, что-то шепнул ему и быстро пошел в покои императрицы.

На другой день во дворце знали о новой затее Бирона, и к концу дня было составлено два императорских указа.

В первом приказывалось в самое короткое время соорудить на Неве между дворцом и Адмиралтейством Ледяной дом в несколько комнат, всю обстановку в которых сделать изо льда.

Во втором — Кунсткамере — было приказано сделать зарисовки и эскизы с предметов и костюмов разных народов России, чьи коллекции были собраны в музее, и передать в ведение церемониймейстера двора различные костюмы, музыкальные инструменты, орудия и утварь, главным образом сибирских народов.

27 декабря вышел третий указ. Губернаторам всех национальных окраин России предписывалось к 6 февраля 1740 года доставить в Петербург по одной паре от всех нерусских национальностей в их «туземной одежде, на туземном транспорте» для придворного маскарада — «шествия народов России», которое должно быть в день «потешной свадьбы».

Пусть кто-то другой предложил устроить Ледяной дом, но справить «потешную свадьбу» шута князя Голицына и шутихи Бужениновой придумал сам Бирон. «Новобрачные» отправятся на ночь в этот дом, а по пути их будут сопровождать молодые пары разных народов России, и пусть тогда иностранцы видят, как богат и велик двор Анны Иоанновны, — так решили во дворце императрицы, готовясь к необычной потехе.

Из Москвы и Подмосковья, из всех предместий Петербурга сгоняли мастеров на строительство Ледяного дома. Во все концы империи самая спешная почта развозила указ о срочной отправке молодых пар.

Где-то около Урала Семена с Дуней повстречал курьер, везущий указ о «потешной свадьбе», и провожатые, узнав в чем дело, заторопились.

В конце концов сани почтовой тройки подъехали к Москве. Закутавшись в тулупы, в них сидели Семен и Дуня — двое камчадалов, вынесших долгий и тяжелый путь. Двое других, ехавших с ними, были похоронены вскоре после Иркутска. В узлах сохранилась праздничная одежда Семена и его жены, да тут же поперек розвальней стояли знаменитые сани Терентия. Тойон, предавший гостя своих сородичей, так и не получил заветных саней.

Отдых в Москве был коротким. Кони понесли камчадалов на север, в Петербург. Приближался день, из-за которого со всех концов России сгоняли людей.

Зима все так же свирепствовала. К исходу третьего февраля Ледяной дом был сооружен.

Сложенный из ровных больших кусков прозрачного льда, стоял он на ледовой площадке Невы. Солнце отражалось в нем и играло на гранях стен.

Дом был длиной в семнадцать, шириной в пять и высотой в шесть метров. По фасаду в нишах стояли ледяные копии шести греческих богинь. Статуи меньшего размера стояли на крыше. Верхняя часть дома была выложена плитками льда, подкрашенного в зеленый цвет. Дом окружала ажурная ледяная изгородь, а за ней — причудливые деревья с тонкими хрустальными листьями. Над входом стояли две небольшие остроконечные башни с часами, механизм которых виднелся сквозь прозрачные стенки. Слева от дома в натуральную величину стоял ледяной слон с седоком, одетым в персидский костюм. Слон выбрасывал вверх струи воды, а крепостной, спрятанный внутри него, подражал крику животного. В доме все было сделано изо льда: кровать с балдахином, столы, стулья, посуда, стаканы, рюмки, зеркала, различные кушанья. Даже дрова и свечи были ледяные. Облитые нефтью, они горели ярким пламенем.

Ночью, когда вспыхивали огни внутри дома и когда поставленные у ворот два ледяных дельфина выбрасывали огненные фонтаны зажженной нефти, все сооружение производило фантастическое впечатление. Было удивительно и необычно, что шесть трехфунтовых ледяных пушек и две ледяные мортиры стреляют настоящими ядрами. Море огня и света пробивалось сквозь ледяные стены.

И никто не задумывался, сколько труда вложили в это неповторимое и бессмысленное сооружение талантливые руки русских мастеровых. Это они заставили стрелять ледяные пушки, ходить часы, играть всеми красками глыбы льда.

Когда Семен увидел этот дом, он спросил:

— Зачем это? Солнце весны растопит лед, и все пропадет. Зачем?

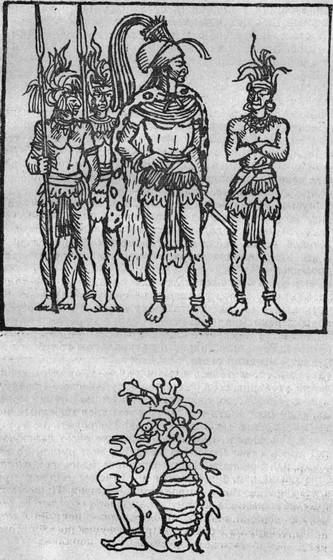

6 февраля около трехсот гостей съехались к дому церемониймейстера двора князя Волынского. Отсюда начиналось шествие потешного поезда «новобрачных». Шута я

шутиху посадили в железной клетке на слона. Слон выступал впереди. За ним на санях, запряженных оленями, собаками, быками, козлами, свиньями, и верхом на верблюдах попарно ехали калмыки, башкиры, остяки, якуты, камчадалы, финны, ряженые дворцовые шуты и шутихи.

Семен с Дуней ехали на своих санях, запряженных собаками. Они проезжали мимо дворца. Императрица, опершись на руку Бирона, вместе со всеми заливалась смехом.

Поезд от дворца направился по главным улицам мимо особняков знати и прибыл на манеж Бирона. После пиршества и танцев все поехали к Ледяному дому. Шута и шутиху, под пушечную пальбу, отвели в спальню и оставили на ночь, поставив часовых, чтобы не сбежали.

Великая потеха закончилась. Семен и Дуня смогли отдохнуть на людской стороне дворца. На другой день их переодели в русские платья, так как придворные забрали себе «на память» не только те костюмы, сани, утварь и упряжь, которые привезли с собой посланцы разных окраин, но и то, что было взято в Кунсткамере, вернув музею лишь небольшую часть его коллекций. Кто-то взял и знаменитые сани Терентия — камчадальские сани с русским орнаментом на кузове и копыльях.

Семен и Дуня не долго были в числе дворцовых слуг. Вскоре после смерти Анны Иоанновны и свержения Бирона они уехали на родину. Семена взяли помощником переводчика Второй камчатской экспедиции Петербургской академии наук.

И вот Семен и Дуня снова дома. Все так же стоит дом Шадриных на самом краю стойбища, но уже много дней не горит в нем очаг. Похоронив жену, Терентий не дождался сына.

Отец Дуни положил руку на плечо Семена:

— Твой отец был очень хорошим человеком, хорошим русским человеком. Он любил сопку Шивелуч и Еловку. Мы увезли его туда и похоронили по-русски. На самой вершине поставили крест. Он был хороший, он ждал тебя, он знал, что ты вернешься. Ты его и наш сын, ты тоже будешь хорошим.

Больше он ничего не мог сказать и только беспрерывно раскуривал трубку.

На вершине Шивелуч ветер зимой наметал снега, а летом шевелил травы на одинокой могиле того русского, который жил вместе с камчадалами и любил этот народ. На долгие века завещал он будущей освобожденной России эту дружбу.

* * *

У саней, прибывших с Камчатки, было много владельцев. В семидесятых годах XVIII века во главе Петербургской академии наук стояла княгиня Дашкова. От нее в Кунсткамеру вместе с другими предметами поступили в дар старинные камчадальские сани с мотивами русского орнамента на копыльях и кузове. Тогда в специальной книге было записано, что это сани из Ледяного дома...

КАМЕНЬ СОЛНЦА

Почти пятьсот лет тому назад у подножия дымящегося вулкана Попокатепетль собрались тысячи людей, присланные правителями всех подвластных ацтекам земель: двадцатитонную каменную громаду по дамбам озера Тескоко нужно было доставить в ацтекскую столицу, город Теночтитлан, возвышавшуюся на острове. Камень Солнца водрузили на постаменте перед главным храмом как символ величия ацтекского государства, в котором жреческая каста обладала огромной политической силой и могла соперничать в своем могуществе с властью царей.

Идеально круглый диск диаметром в четыре метра символизировал ацтекскую Вселенную. В центре диска — рельефное изображение великого бога Солнца — Тонатиу. Тонатиу воплощал уже наступившую эпоху «четырех землетрясений». Вокруг изображения бога Солнца четыре квадрата с пиктографическими знаками — рисуночным письмом, с которого начиналась самая древняя письменность, — соответствующими уже пройденной, по представлениям ацтеков, истории мира.

Точная копия Камня Солнца — дар мексиканских ученых Ленинграду — с 1945 года занимает всю стену южноамериканского зала музея.

Всякий раз, когда я смотрю на Камень Солнца, я вижу не только мастерски исполненные узоры и пиктограммы, — в памяти встают дела и образы, пришедшие в легенды и историю.

...Чем выше к темно-синему небу устремлялась широкая горная тропа, тем труднее было обходить сбегающие на нее ручьи из камня и снежные языки. Гора Попокатепетль, покрытая ледником, выбрасывающая время от времени вулканическую лаву и камни, нависала над тропой. Юноша по имени Койельшауки, что означало «Человек, звенящий нефритовыми колокольчиками», второй раз в этом году отправился в ту сторону, где ночь скрывает солнце.

Он шел в город Теночтитлан — столицу теночков, горделиво именовавших себя людьми из страны Астлана — ацтеками. На этот раз он шел один. А тогда он был вместе с воинами, друзьями и братьями, вместе с могучим предводителем Тамалли.

В тот дождливый летний месяц Рождения цветов он был в боевых рядах тлашкаланцев, шедших на битву с теночками, отнявшими у тлашкаланцев право жить своими обычаями, своей верой. Тогда, всего лишь десять месяцев назад, Койельшауки шел вместе с другими на запад, и шел другой дорогой, дорогой, лежащей у Кукурузной горы — Шилотепетль.

Три дня прошло, как юноша покинул Тлашкалу, свой родной дом. Три дня назад его окликнула служанка и сообщила, что Мокель — несчастная супруга предводителя — родила сына. Весть эта пробудила память. Койельшауки вновь пережил день битвы, день, когда тлашкаланцы лишились своего вождя.

Войско тлашкаланцев заночевало тогда на берегу небольшой реки. Утро начиналось дождем, и дозорные не заметили врага, подошедшего под покровом серой дождливой завесы к спящему лагерю. Солнце разорвало тучи, полыхнуло лучами на влажную землю, подняло спящих, но враг был уже рядом, и посвист стрел огласил речную долину, смешавшись с криками раненых воинов и встревоженных птиц. Для тлашкаланцев бой был проигран. Койельшауки, которого Тамалли оставил в арьергардном дозоре, видел лишь конец сражения. Пятьдесят или семьдесят теночков окружили могучего Тамалли. В руках предводителя была зажата боевая дубинка. Он яростно размахивал ею, нанося удары, сокрушая врагов. Восемь теночкских воинов убил в этой схватке Тамалли и свыше двадцати ранил, прежде чем врагам удалось свалить его и связать. Тлашкаланец был взят в плен. Тлашкаланцы проиграли битву, и, когда Койельшауки вернулся домой, ему было стыдно перед людьми. Но никто не упрекал его за поражение Тлашкалы у Кукурузной горы. Разве можно было в чем-либо обвинять человека, звенящего нефритовыми колокольчиками, который честно нес дозор в арьергарде? Никто не обвинял юношу, но сам он не находил себе места и очень обрадовался опасному поручению Мокель.

Мокель, как жрица, способная проникать в тайны богов, не верила, что Тамалли погиб в плену. Она знала о жестокости жрецов Теночтитлана, об их власти над теночкским правителем Монтесумой, о тысячах пленных, принесенных в жертву богу Солнца — Тонатиу. И все же Мокель надеялась, что Тамалли еще жив. Она подозвала к себе юношу и сказала:

— Койельшауки, мой повелитель в плену. Я говорила с вождями и жрецами. Они благословляют твою дорогу. Проникни в город теночков, скажи моему повелителю, что у него родился сын. Скажи ему об этом и помоги, чем сможешь помочь!

Старый и мудрый Текат проводил юношу в дорогу. Он посмотрел на звезды и напутствовал его:

— Торопись, наступает немонтеми — пять несчастливых дней, которыми кончается ацтекский век.

И Койельшауки торопился. Ужасный смысл предупреждения Теката дошел до сознания не сразу. Немонтеми — пять несчастливых дней, которыми заканчивается пятидесятидвухлетний цикл — ацтекский век. Пятьдесят третий год — первый год Нового века, Нового цикла. В эти дни теночки гасили огонь в домашних очагах, ломали и крушили обстановку своих жилищ. Гасли огни и в храмах. В ночь, которой кончался пятый несчастливый день, детям не разрешали спать. Они бродили до рассвета из угла в угол, чтобы злые силы не превратили их в крыс. Все пять несчастливых дней, как перед катастрофой, над погрузившимися в темноту теночкскими поселениями стоял плач... Проходили немонтеми, и наступал торжественный праздник Нового огня. Во время этого праздника в жертву приносили пленных, захваченных в последних войнах.

Если Тамалли еще жив, то после немонтеми ничто не может спасти его. Юноша прибавил шаг. Мысль о том, что он сам может оказаться жертвой в праздник Нового огня, не беспокоила его.

Густые сумерки застигли Койельшауки на середине перевала. От ледника потянуло холодом. Плотнее задернув полы короткой холщовой накидки, путник остановился и внимательно посмотрел на звездное небо. Взгляд пробежал по звездным россыпям в поисках Венеры. От нее ведут ацтеки отсчет своего пятидесятидвухлетнего цикла. Сколько же еще дней в запасе? Дней не оставалось! С завтрашнего утра начинались немонтеми.

Койельшауки поправил единственное свое оружие — острый обсидиановый кинжал, прикрепленный к поясу набедренной повязки, и устремился вниз по перевалу к долине Анахуак.

Чем ниже по склону уходила тропа, тем ближе был сосновый лес, ночные обитатели которого тревожили душу гортанными криками, завываниями и хрипом. Юноша старался отогнать страх и вглядывался в темноту. Он различал отдельные группы ауэуэте — гигантского болотного кипариса, достигающего пятидесяти метров в высоту и пятнадцати метров в окружности. На рассвете сосновый лес остался позади — и показалось ровное поле, усеянное редкими колониями остролистных, утыканных шипами магей — местного вида агавы, из сока которой теночки делают дурманящий напиток пульке.

Болотный кипарис и агава означали, что Койельшауки вступил во владения теночков. Сойдя с тропы, юноша устроился под кипарисом и вскоре уснул.

Яркие лучи полуденного солнца и острое ощущение голода пробудили его. Первое, что увидел тлашкаланский воин, был орел, взлетевший над мощным кустом агавы со змеей, извивающейся в его когтях. Боги, несомненно, благословляли дорогу тлашкаланца в этой стране. Когда теночки пришли в долину Анахуак, они построили свой город на том месте, где увидели орла, сидящего на кактусе со змеей в когтях. Жрецы тогда решили, что орел со змеей в когтях — божественное предзнаменование могущества теночков.

То ли помог короткий отдых, то ли повторение легендарного знамения придало бодрости. Койельшауки подошел к агаве, сорвал мясистый лист, полакомился его мякотью и проглотил маисовую лепешку. Лепешки, уложенные в походной суме, были единственным, что он взял с собой из еды. Все остальное приходилось находить на этой чужой земле. Мякоть агавы утолила и голод и жажду. Тлашкаланец мог снова продолжать свой путь. Теперь он шел по земле врагов его племени.

На исходе пятого дня опасной дороги юноша увидел гладь озера и будто бы из воды вырастающие белые и красные дома столицы теночков, подвластные им города по краям озера и дамбы, которыми был соединен Теночтитлан с этими городами. Боги были на стороне посланца Мокель! Они помогли ему пройти незамеченным по чужой земле. Они помогут ему выполнить долг в дни немонтеми, когда не горят огни в ночи и теночки заняты проводами прожитого века.

Еще в родной Тлашкале мудрый Текат придирчиво подобрал одеяние юноши. Теперь Койельшауки мог убедиться, что он ничем не отличается от молодых теночкских воинов, спешащих по дамбам в столицу или на долбленках направляющихся к прибрежным плавучим садам "чинамп". С помощью таких садов, где растения корнями оплетали глинистую почву, жители Теночтитлана отвоевывали у озера новые участки для города.

Койельшауки лежал в укрытии недалеко от одной из дамб и внимательно наблюдал за проходившими по ней. Он не знал, где теночки держат пленных, он не знал, куда идти дальше. Единственное, что твердо знал юноша, — пройдут немонтеми, и его вождь Тамалли будет у огромной белой пирамиды, что возвышается над сорока теночкскими храмами в центре города. Но чем тогда сможет помочь ему Койельшауки? Каким бы опасным ни был пройденный путь, самое главное начиналось здесь, у начала искусственной дороги, идущей через озеро.

Юноша всматривался в лица людей, проходящих по дамбе. Может быть, он увидит пленных, может быть, придумает, как проникнуть в сердце ацтекской столицы...

Быстро наступившая ночь не озарилась ни единым огнем. Все светильники, огни во всех домах и храмах были погашены. Теночки шли по дамбе в полном мраке. Никто не обращал внимания на Койельшауки.

— Дорогу! — Властный окрик заставил юношу отскочить к краю дамбы. Мимо пробежал человек, острая тень пики в темноте выдавала в нем воина. За ним, тяжело дыша, бежали, сбившись в беспорядочную толпу, уставшие люди, а затем опять воины. Бежавший впереди не переставая кричал: «Дорогу!» «Пленные, — мелькнуло в голове. — Пленных гонят в город». Койельшауки быстро выбежал на середину дамбы и почти бесшумно побежал следом. Так и бежали они: впереди воин, потом сотня пленных, за ними воины и Койельшауки. Юноша старался сдерживать дыхание, но опасения были напрасны: любой шум тонул в грузном топоте пленных и воинов, в их прерывистых вздохах и криках. Койельшауки боялся отстать и бежал, почти наступая на пятки теночкского воина.

Однообразный шум вдруг сменился неразборчивыми, но властными окриками; тлашкаланец задержал бег, пытаясь понять, что происходит там, в кромешной тьме. Ночь упрямо хранила тайну, а окрики становились глуше, топот пленных вдруг оборвался — и наступила тишина. Юноша рванулся вперед и уткнулся в каменную стену. Ощущая левой рукой ее кладку, он побежал направо. Стена не кончилась. Он повернул и, так же не отрывая руки от прохладных камней, побежал в обратную сторону. Казалось, стена уходила в бесконечность.

Приглушенные голоса заставили вспомнить об опасности. Юноша остановился и отошел от стены. Почувствовав легкое дуновение листьев, услышав шум фонтанных струй, он решительно двинулся в ночь. Невысокая изгородь ограждала внутренний двор какого-то жилища. Оставалось рискнуть и спрятаться в густых зарослях плодовых деревьев и кустов, которые должны были окружать фонтан. Ночь спрятала дорогу, выбора не было.

Больно впились в ладони иглы можжевельника. Бесшумно раздвигая его, юноша ползком проник в заросли.

Рассвет так же быстро сменил ночь, как вечер сменил день. Солнце не могло пробиться сквозь плотную завесу

туч, окутавших за последний час небо над Теночтитланом. Крупные капли дождя ударяли по оголенным рукам и ногам, скатывались по щекам. В серой дымке дождливого утра отчетливо выделялся силуэт большого дома, выложенного красным и белым камнем. Он стоял в глубине двора, который отгораживал его от широкой дороги, проходящей вдоль высокой храмовой стены. Где-то за полосой дождя скрылся проход, куда исчезли пленные и воины.

И хотя обитатели дома еще спали и никого не было видно на дороге, покидать убежище в можжевельнике было неразумно. За дорогой начиналась территория главного храма. Пока не начался праздник Нового огня, туда нельзя проникнуть. Еще ждать день и ночь. Еще ждать окончания немонтеми. Только тогда можно увидеть пленных, только тогда можно выполнить наказ Мокель и передать новость Тамалли. Передать Тамалли! Но жив ли он?

Сомнения, обостренные ночными страхами, закрадывались в душу Койельшауки. Он еще плотнее прижимался к сырой земле и закрывал глаза. Боялся ли он смерти? Нет, убеждал себя юноша. Не боялся. А что, если он пришел слишком поздно? При этой мысли густой комок перехватывал горло, задерживал дыхание. Со стороны дома донеслись голоса, и тут же заглохли в нарастающем, как водопад, шуме со стороны дороги.

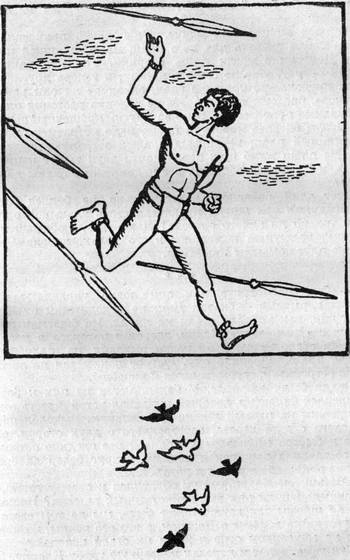

Пленные вновь, как и в ночи, внезапно появились на дороге. Вновь впереди бежал воин с пикой, за ним быстро двигались пленные, кто в плаще, кто в накидке, кто просто в одном коротком переднике, но почти все с кровоточащими или успевшими зарубцеваться ранами на теле. Пленных охраняли сбоку и сзади теночки, вооруженные мечами и пиками.

Но что это? Койельшауки даже вздрогнул от неожиданности. Знакомый замысловатый узор на плаще высокорослого могучего воина. Руки связаны, голова гордо поднята к серому небу. Он не бежал, а шел быстрой походкой. У него был такой широкий шаг, что охраняющие его шесть ацтекских воинов не поспевали за ним, трусили рядом. Пленный не смотрел в сторону Койельшауки, но юноша уже узнал его.

— Тамалли-цин!

Крик, перекрывающий топот толпы, шум дождя, заставил пленного резко повернуть голову и остановиться.

Стражники заметались. Откуда-то появились новые ацтекские воины, они сгрудились у ограды внутреннего двора. Койельшауки хотел выскочить из кустов, но отекшие ноги не слушались его. Пленных погнали дальше. Их уже не было видно на дороге, когда храмовая стена эхом ответила: «Тамалли-цин!» Ацтеки тревожно озирались по сторонам. И где-то совсем вдали вновь повторился тот же зов: «Тамалли-цин!»

Когда юноша смог наконец пошевелиться, на дороге не было никого, кроме теночкских воинов, а во дворе дома суетились его обитатели. Либо выйти из укрытия и погибнуть в неравной схватке, либо переждать и выполнить слово, данное несчастной супруге Тамалли.

До вечера Койельшауки пролежал в кустах, внимательно следя за дорогой у храмовой стены. Когда начнется шествие за Новым огнем, он смешается с теночками и будет как тень ходить за ними всюду. Ни один обряд у ацтеков не обходится без человеческих жертв. Там, где будут жрецы, там будут толпы ацтекских воинов и простолюдинов, там будут и пленные!

День был на исходе. Солнце уже скрылось за горизонтом. Узкая полоска западного края неба догорала уходящим заревом. В это закатное время многотысячный город, живший предчувствием ужасного обряда затаенно и озабоченно, очнулся. Разноголосый гул и тысячеустая песня, похожая на плач, полетели к звездам. По дороге вдоль храмовой стены нескончаемым потоком шли жители ацтекской столицы. Они несли в руках специально приготовленную для факелов паклю. К толпам теночков присоединялись и обитатели дома, в саду которого укрывался Койельшауки. Юноша ошибся. Немонтеми прошли.

Скоро на холм Уишачтекатл начнет восхождение главный жрец, сопровождаемый свитой, с ними обязательно будет кто-нибудь из военнопленных. Они взойдут на холм, поднимутся на пирамиду, венчающую его. На пирамиде сооружены два деревянных храма. Главный жрец и его свита, одетая в платья ацтекских богов, будут пристально всматриваться в небо, ловя момент такого сочетания звезд и утренней звезды — Венеры, которое означает зарождение нового века. В этот миг из разверзнутой груди принесенного в жертву пленного вынут сердце и на его месте жрецы зажгут огонь. Факелы, подожженные от него, скороходы доставят во все храмы пятидесяти городов, окружающих озеро Тескоко. Пламя Нового огня передадут с вершины тем, кто стоит внизу. Вспыхнут тысячи факелов, и люди понесут их к потушенным очагам и светильникам.

Когда Койельшауки оказался за храмовой оградой, у подножия Холма звезд, торжественная процессия жрецов уже достигла его середины. В сумерках фигуры были едва различимы, и все же юноша не увидел никого в процессии, кто походил бы на Тамалли.

Ритуальная песня зазвучала громче. Последний отблеск заката погас на небе. Прошло несколько минут, и на вершине пирамиды вспыхнуло яркое пламя. Стоявшие у подножия в ярких одеяниях теночки, некоторые из них были в шкурах ягуаров, издали радостный вопль, который, не смолкая, перекатывался по рядам. Как птицы, вниз с холма полетели зажженные факелы, которые несли скороходы. Огонь вспыхивал внезапно, ослеплял собравшихся, озаряя ликующих ацтеков. Новый огонь пришел на землю Теночтитлана, наступил новый век.

Факелы освещали дома, светильники — дамбы. Всю ночь город не спал. Всюду праздновали и пировали. Смешавшись с группой своих сверстников, Койельшауки оказался на чьем-то богатом дворе. Здесь угощали всех и все говорили о завтрашнем празднике Нового огня. Воины готовили доспехи и оружие, ведь будет турнир и будет сражение с пленными. «Сражение?» — удивился Койельшауки.

Гостеприимный хозяин подозрительно посмотрел на него. Разве он не знает, что пленным дадут не настоящие мечи с острыми обсидиановыми вкладышами, а лишь деревянную основу — почти детскую игрушку, какую дают для тренировки молодым воинам?

Подозрительный взгляд, казалось, пытался проникнуть в мысли тлашкаланца, но веселье было в разгаре, и гости отвлекли хозяина. Когда же он вспомнил о юноше, задавшем странный вопрос, то нигде не смог найти его. Тот уже давно покинул двор и теперь направлялся к главному храму.

Сегодня ночью много теночков осталось на храмовой площади. Кто славил богов песней, кто устраивался на ночлег. Огонь бесчисленных алтарей и светильников озарял все вокруг. Неподалеку от подножия холма Койельшауки

увидел огромный камень, установленный на невысоком, но массивном постаменте. На камне — рельефный диск, в центре которого изображение бога Солнца Тонатиу. Вокруг ацтекские рисунки, означающие прошедшие периоды истории мира и дни месяца. Койельшауки не боялся теночкских богов и, обойдя Камень Солнца, прилег на траву у его подножия.

Койельшауки плохо помнил, что происходило на храмовой площади до полудня. В памяти его смешалось все: молчание жертв, у которых жрецы, вспарывая грудь, вырывали сердца; ликующие крики ненавистной толпы теночков; кровь от ран, которые наносили сами себе ацтеки в жутком экстазе. Тлашкаланец кое-что знал о страшных обрядах ацтеков, но то, что он увидел, перевернуло душу, заставило ожесточиться сердце.

Теперь он не боялся никого и ничего. Встав в рост, юноша вышел из тени Камня Солнца.

...Прямо на него шел Тамалли, высоко подняв голову, сжимая в левой руке небольшой щит, а в правой — деревянную основу меча. Восемь ацтекских воинов — четверо в шлемах наподобие орла, четверо в шкурах оцелотов с боевыми мечами и щитами, — сопровождали Тамалли. Тамалли шел к Камню Солнца. Прославленный тлашкаланский воин был выбран для сражения в честь Нового огня.

Койельшауки пал ниц перед Тамалли.

— Тамалли-цин! Супруга Мокель передает тебе, что твой род осчастливлен сыном!.. Я выполнил свой долг и сдержал свое слово. Скажи, что теперь мне сделать для тебя, Тамалли-цин?

Тамалли, пораженный неожиданным появлением сородича, остановился. Воины кланов орла и оцелота ничего не понимали. Наверное, так и должно быть в день праздника? И они застыли в ожидании. Тамалли пришел в себя первым; он поднял с земли Койельшауки и быстро сказал:

— Мой воин, ты смел, как были смелы отцы и деды наши. Боги помогли тебе принести эту весть, я благодарю их и твое мужество. Я полагаюсь на небеса, а ты остерегайся и уходи. Уходи от врагов. Я буду сейчас биться с ними так, как бились наши предки. Ты передай это сыну.

Тамалли отстранил юношу и решительно подошел к Камню. Он встал спиной к нему так, что его затылок касался лица Тонатиу. Ацтекские воины, не обращая внимания на Койельшауки, отошедшего к зрителям, рассевшиеся на корточках вокруг Камня, веревкой привязали тлашкаланского воина к Камню Солнца.

«Трусы, трусы!» — звенело в голове Койельшауки, который презирал ацтеков и за их обряд, и за все приготовления к «сражению», ни чем не отличавшемуся от жестокого убийства.

— Начали! — донеслось властное откуда-то сверху холма.

И восемь воинов, подняв острые мечи, пошли на Тамалли. Скованный в движениях путами, тлашкаланский воин ждал врагов, улыбаясь полученному известию и вышедшему из-за туч солнцу. Он ждал врагов спокойно, готовый к битве, как будто в руках у него был настоящий меч. Койельшауки подался вперед и почувствовал, что зрители притихли. Все замолкло в ожидании кровавого боя.

Койельшауки, как и тысячи собравшихся на храмовой площади, увидел чудо, свершенное богами и человеком Тлашкалы — Тамалли. Моделью боевого меча тлашкаланский воин нанес два сокрушительных удара, и к подножию Камня Солнца хлынула кровь двух воинов клана оцелота. И в этот миг площадь взорвалось неистовым криком зрителей:

— Позор! Снимите путы! Позор! Дайте тлашкаланцу настоящее оружие — и пусть будет настоящий бой! Позор!

Собравшиеся вскочили. Крики их достигли вершины холма. И вновь властный голос, тот же самый, который возвещал начало боя, слетел с высоты:

— Снять путы! Продолжайте бой, воины ацтеков, воины кланов орла и оцелота!

Тамалли, освобожденный от веревки, сделал выпад и, легко увернувшись от занесенного меча, вновь нанес удар. Воин клана орла остался лежать на подступах к Камню Солнца. Зрители неистовствовали, и нельзя было понять: то ли они порицали своих воинов, то ли восхищались доблестью врага. Пятеро оставшихся в живых перестроили свои ряды и вновь двинулись на Тамалли. Чей-то меч рассек ему щеку, но рана только придала силы — и еще двое остались лежать на земле. В столице ацтеков в праздник Нового огня совершалось нечто невиданное, невозможное. Воин мечом без обсидиановых вкладышей поражал восьмерых хорошо вооруженных бойцов! Об этом через много лет расскажут в легендах, и, возможно, никто не поверит, что так было на самом деле.

Наступил такой момент, когда лицом к лицу с Тамалли осталось двое противников. И тотчас, рассекая обезумевших зрителей, двадцать воинов клана орла бросились на помощь ацтекам. Двадцать два воина пытались одолеть Тамалли, а он, подхватив боевой меч врага, отражал их нападение. Толпа оцепенела. Такого не было, такого не могло быть. Ацтеки вели бесчестный бой. И когда Койельшауки рванулся вперед, чтобы помочь своему предводителю, десятки юношей устремились за ним. А толпа ревела, заглушая шум битвы:

— Позор! Свободу и жизнь! Жизнь! Жизнь!

— Жизнь! — скандировали зрители, а Койельшауки, его неожиданные помощники и сам Тамалли раскидывали воинов клана орла.

«Жизнь! — неслось над площадью, как призыв, как требование. — Жизнь!»

Громоподобный голос прозвучал с высоты пирамиды:

— Остановитесь, воины!

И все замерло. Воины опустили мечи: отступила от них толпа; опираясь на Камень Солнца, опустил свой меч Тамалли. Рядом с вождем, поддерживая его, стоял Койельшауки, готовый вновь броситься на врага.

— Великий Монтесума, — донесся голос с вышины, — дарует бесстрашному Тамалли жизнь и назначает его предводителем победоносного войска ацтеков! Слава великому Монтесуме!

«Слава! Слава!» — подхватила толпа, а воины клана орла преклонили колени перед новым предводителем. Площадь ликовала. Такого никогда не видели ацтеки, такого еще никогда не случалось.

Когда стихли радостные крики, обращенный к вершине холма голос Тамалли взлетел над людьми:

— Великий Монтесума! Пусть твоей мудростью гордится твой народ, но, встав во главе твоего войска, я пойду против своих, а жизнь, купленная предательством, не для меня! — И совсем тихо: — Койельшауки, ты хотел помочь мне? Дай свой кинжал!

Как завороженный юноша передал обсидиановый кинжал Тамалли. И вновь над толпой зазвучал голос тлашкаланского вождя.

Тамалли обратился к собравшимся:

— Я люблю свою землю, свой народ больше, чем свою жизнь!

Сильной рукой он ударил кинжалом в грудь и рухнул к подножию Камня Солнца...

Прошло полмесяца — десять дней. На одиннадцатый день — день обезьяны — в доме Мокель появился Койельшауки. Он молча прошел в дальний угол, где лежал крошечный сын Тамалли, и положил у его изголовья обсидиановый кинжал с застывшими каплями крови...

* * *

13 августа 1520 года конкистадоры Кортеса завершили кровавую бойню в столице ацтеков. Пять шестых Теночтитлана были разрушены и объяты пожаром. Город перестал существовать. Через десятилетия заросло, а затем и высохло озеро Тескоко. На его месте во времена испанского владычества возникло новое поселение, после войны мексиканского народа за независимость оно стало столицей Мексики — городом Мехико.

В 1941 году перед президентским дворцом в Мехико прокладывали новые трамвайные пути. Здесь-то рабочие и натолкнулись на Камень Солнца. Его извлекли из земли и поставили на почетное место в национальном музее, а точную его копию в знак восхищения подвигом ленинградцев в годы Великой Отечественной войны мексиканские ученые отправили в Ленинград.

В дни летних олимпийских игр в Мексике, наряду с символом из пяти колец, символом столицы олимпиады был Камень Солнца. Мексиканский народ отдавал дань предкам, которые населяли эту землю, жили, боролись и страдали на ней. Нет ни одной более или менее значительной книги по истории Мексики ацтекского периода, чтобы в ней не упоминалось о чудесной победе пленного тлашкаланца над воинами кланов орла и оцеолота.

В Ленинграде только копия Камня Солнца, но в ней все щербины и сколы подлинника, в ней — сохраненная память о подвиге, совершенном в 1507 году.

ПЛАЩ ИЗ ПТИЧЬИХ ПЕРЬЕВ

В конце декабря 1778 года корабли третьей кругосветной экспедиции Джемса Кука взяли курс от Австралии на северо-восток, имея намерение пройти Беринговым проливом и Ледовитым океаном в Европу. Экспедиция состояла из двух кораблей — «Резолюшн», которым командовал начальник экспедиции, уже знаменитый английский мореплаватель Кук, и «Дискавери», под командованием капитана Кларка. Длительная совместная работа и трудности морских переходов сблизили внешне и по темпераменту разных людей — Кука и Кларка. Кук отличался завидным здоровьем. Кларка часто мучили приступы лихорадки или простуды. Кук мог вспылить, быть резким, Кларк обычно оставался хладнокровным, что многие принимали за надменность. Кларк был не только капитаном «Дискавери», но и помощником Кука по экспедиции. Помощником капитана Кука на «Резолюшн» был Кинг — молодой и самолюбивый офицер, которого команда не любила и не уважала за спесь.

Оба корабля куковской экспедиции шли открытым океаном и приближались к точке с координатами 18° северной широты и 155° восточной долготы.

Ветер, налетавший порывами, ослабел. Еще немного, и оба больших судна, идущих под английским флагом, вынуждены будут задрейфовать.

— Капитан, капитан! — донеслось из наблюдательной бочки. — Разрази меня гром, я вижу землю.

Матрос кричал, вытянувшись во весь рост, и показывал руками на северо-северо-восток, прямо по курсу корабля.

— Тебе померещилось, Дик, здесь нет земли. Я не вижу ее!

— Капитан, вы не туда смотрите! — кричал сверху матрос.

Джемс Кук резко повернулся и, подняв подзорную трубу, посмотрел вперед.

— Земля, на самом деле земля, а на картах здесь пустой океан, — задумчиво произнес Кук и крикнул матросу: — Дик, высматривай бухту!

— Есть, сэр, — донеслось сверху.

Дик, ладно скроенный природой — рослый, с широченными плечами, добродушным открытым лицом, в каждую пору которого накрепко впились тропический загар и соленый ветер, — пользовался любовью экипажей обоих кораблей.

На экспедиционном судне «Дискавери» он появился еще во время второго кругосветного путешествия. Тогда Кук, обследовав Новую Землю, дрейфовал вблизи небольшого острова. Матросов послали на берег в поисках пресной воды. На безымянном острове они встретили Дика, который, путая английскую речь с полинезийской, толком ничего не мог объяснить в первые минуты. От радости он плакал, падал перед ними на колени, вскакивал, бросался обнимать каждого, бормоча при этом какие-то непонятные слова.

Дик был матросом на английском купеческом судне, которое совершало плаванье вокруг Африки в Китай. Однажды, когда корабль уже прошел зону Индонезийского архипелага, страшный ураган разломал снасти и отдал беспомощную посудину во власть Тихого океана. Корабль носило несколько суток, било о рифы и подводные скалы. Люди покидали судно, но многие, если не все, погибли. Сколько их осталось в живых — Дик не знал. Волны выбросили его на берег. Много дней и ночей провел он на острове, покрытом пышной растительностью, среди добрых островитян.

У матроса не было семьи, и он всей душой привязался к команде. Когда Кук забрал его на «Резолюшн», Дик искренне огорчился, но вскоре понял, что команды обоих кораблей — одно целое. Кук держал Дика при себе, ценя его морскую хватку и неплохое знание местных языков и обычаев — все-таки Дик провел среди островитян Тихого океана почти два года.

Хорошо вооруженные корабли медленно подходили к неведомой земле.

Восемь больших островов вытянулись в океане цепочкой с севера на юг. Перед путешественниками предстал самый южный и самый большой остров архипелага — Гавайи. Над ним возвышались снежные вершины вулканов Мауна-JIoa и Мауна-Кеа. Даже палящее солнце тропиков не может растопить их снеговые шапки. Чем ближе к подножию гор, тем гуще тропический лес. Пышная растительность ярким ковром покрывала восточные равнины. На западе, где дожди выпадали реже, ее было меньше.

Берега острова то крутые, то отлогие. Во многих местах буруны предупреждали о коралловых рифах. Только напротив небольшого селения удалось найти удобную гавань.

— Капитан! — донеслось сверху. — Я вижу бухту. Но окати меня волной, если я не вижу и людей, они прыгают в лодки, капитан. Если это не людоеды, я не прочь с ними встретиться. Они выглядят вполне прилично.

Корабли входили в гавань, и уже простым глазом можно было различить далекие строения и людей, появившихся на берегу.

— А они на самом деле красивы, эти люди. — Кук обратился к офицерам: — Господа! Мы открываем новую землю. Возможны любые неожиданности, прошу всех быть на своих местах.

Убрали паруса, и корабли, готовые к бою, стали на якоря. Уже много месяцев экспедиция Кука бороздит моря и океаны. Позади необитаемые берега и населенные страны, и всякий раз тревога охватывает команду, когда на горизонте встает неведомая земля. В такие минуты Кук старался сохранить хладнокровие. «Что теперь ждет меня на этой земле, — думал капитан, — что это за люди, что мне сулит встреча с ними?»

Вблизи можно было разобрать, что открытая земля — большой населенный остров, а слева от него сквозь легкую дымку марева полуденного зноя угадывались другие острова, уходящие на север.

Навстречу кораблям спешили на лодках обитатели острова.

* * *

В те времена жители восьми островов находились в постоянной вражде друг с другом. Соседи нападали на соседей, захватывали добычу, уводили в свои селения военнопленных и превращали их в рабов. Главными враждующими силами были остров Гавайи и остров Оаху, славившийся плодородием своих земель.

Каждый остров имел своего верховного правителя — владетеля всех земель, всех лесов и вод, омывающих обрывистые, с голыми скалами, и отлогие, с пышной растительностью, берега.

Самых богатых и знатных жителей острова называли алиями. Когда умирал правитель, каждый из алиев старался захватить власть и шел войной на своего соперника. Войны между островами, войны на своем острове — сколько они уносили жизней! Больше всех страдали свободные крестьяне, ремесленники и арендаторы. В случае поражения их предводителя они становились рабами, а что может быть ужаснее для человека, чем потеря свободы и права быть человеком? Сохранить жизнь раба или нет — это было во власти алиев.

Многим распоряжались, многим владели алии. Даже желтые попугайчики «оо» и красные попугаи «ииви», беспрестанно порхающие в густых сандаловых лесах, принадлежали им.

Островные государства имели свои неписаные законы, толковать которые могли только алии и жрецы. Сильная каста жрецов своим могуществом могла равняться с алиями. Она зорко охраняла свои интересы и интересы верховного правителя острова. Власть его была безгранична.

«Табу! Табу!» — священное и неприкосновенное. Табу — запрет. Табу на горы и леса, на пещеры и капища, где жрецы совершали таинство — жертвоприношения.

На наследника правителя тоже табу. Простого смертного, посмевшего взглянуть на наследника днем, умерщвляли мгновенно. На первую рыбу, пойманную в океане, было табу. Ее отправляли в дар правителю. На первые плоды с новых деревьев — табу, они шли на стол правителя. На длинные плащи мамо из перьев оо и ииви — тоже табу. Их мог носить только правитель. И никто из его ближайших помощников, даже самые знатные из алиев, не смели иметь длинный плащ, они носили накидку или короткий плащ — ахуула.

Никто не смел нарушить табу. Жрецы знали много легенд и страшных историй о нарушениях табу, пугали ими людей. Напевая эти легенды во время церемоний, жрецы день ото дня внушали соплеменникам повиновение правителям, богам и духам.

Но жил на острове один алий, который откровенно смеялся над бессмысленными табу и сочиненными жрецами легендами. Мужественный человек, сильный и знатный алий, богатство которого почти равнялось богатству самого правителя, внушал страх владыке острова.

Алия звали Камеамеа.

В двадцать лет Камеамеа стал во главе своей оханы — общины. Такого еще не бывало на острове. Все братья и сестры, их жены и мужья, дети и племянники подчинялись ему, а он один, только он один, отвечал перед государем — правителем. Владения Камеамеа больше моку — округа (на моки делится весь остров). Земли его оханы, разбросанные в пригорных и прибрежных районах, были удобны и плодородны. На полях, устроенных террасами по горным склонам, густо росли основные культуры острова — таро и ямс. В засушливое время года воды горных потоков, перекрытых шлюзами, раз в неделю орошали поля. Когда вода стояла на полях-террасах, те казались бассейнами, бортики которых выложены из камня.

Дома Камеамеа — обычные прямоугольные жилища из жердей и травы, с двускатной крышей, покрытой ветками и листьями. У Камеамеа было несколько домов: один для него самого, другой для женщин, третий для ремесленников и рабов. Один небольшой дом был для идолов. В нем хранилось очень старое деревянное изваяние великого бога Лоно. Главный жрец острова боялся покровительства этого бога Камеамеа и старался не замечать насмешки алия над табу.