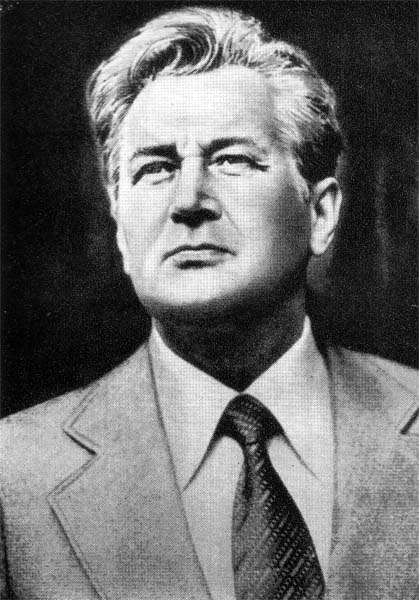

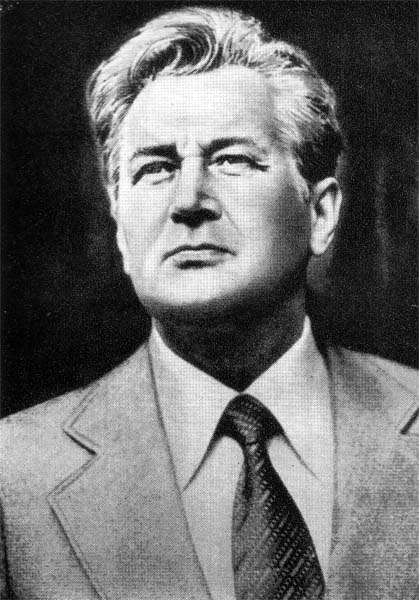

Олесь Гончар

Повести и рассказы

В. Яворинский

При свете души и времени

…В том сентябре еще было много августа. Лето остановилось, пытаясь задержать мгновение своей наивысшей благодати, а осень еще казалась робкой, хотя ее можно было уже ощутить, если сосредоточенно, неторопливо приглядеться к нему.

Мы ехали по Черкасщине, где природа потрудилась страстно, во всю свою мощь, навсегда оставив здесь крутые холмы, тенистые ложбины и овраги. Казалось, что здесь, на правом берегу Днепра, она вся иссякла после своих трудов, и на левом берегу постелила уже ровную необозримую степь до самого горизонта.

Это были шевченковские края (Корсунь, Рось, Городища, Канев), и Олесь Гончар внутренне напрягся, его сосредоточенность передалась и нам; ехали молча, ибо этим крутолобым горам, этим калиновым рощам, этому древнему Корсуню, где провел свое последнее лето на Украине Тарас Шевченко, было к лицу молчание. Молчание или строки Тараса.

Наша писательская группа ехала на празднование восьмидесятилетия Юрия Яновского, оставившего нам целый художественный мир, из которого началась одна из самых перспективных традиций украинской советской прозы, традиция, которую так смело и совершенно развил именно Олесь Гончар. Никто не предвидел этого, но так получилось: в мир «Всадников» Яновского можно было попасть, прикоснувшись душой к шевченковским местам, а после этого глубже поймешь все созданное Олесем Гончаром за почти четыре десятилетия его писательской жизни.

За Каменкой, на границе двух областей, нас встретили земляки Юрия Яновского, и, как только поутихли приветствия, знакомства, как только разговор вошел в тихое, неторопливое русло, оказалось, что Олесь Гончар причастен к судьбе почти каждого из встречающих. Секретарь райкома партии… писал сочинение на аттестат зрелости о «Знаменосцах». Председатель райисполкома получил отличную оценку на вступительных экзаменах в сельхозакадемию: была тема по «Знаменосцам», и он избрал именно ее. Среди толпы десятиклассников прошел возбужденный шепоток: если бы и нам эта тема… на выпускных… и на вступительных…

Ничто не давалось Олесю Гончару легко. Ни в жизни, ни в творчестве, ни в желании отстоять личность от всего второстепенного, суетливого, мнимо значительного. Своим творчеством Олесь Гончар поддержал естественную, эмоционально раскованную, с размашистыми, широкими и многослойными характерами традицию украинской литературы, поддержал ее именно тогда, когда перевешивали ее на весах педантичных сомнений, считая, что она безнадежно исчерпала себя, поддержал и вдохнул в нее столько молодого и мудрого таланта, столько доброты и веры в человеческое достоинство, что эта традиция опять стала определяющей для нашей литературы на много десятилетий вперед.

Писатель создал свой неповторимый, просветленный, как соборная фреска, художественный мир, создал его из неиссякаемого опыта своего народа, из безоглядной поэтической дерзости народной песни, вскрыв в своей душе чистые и честные родники, которые не затянутся илом ни от ранней славы, ни от неизбежных в творчестве неудач.

Олесь Гончар постоянно слышит не только себя, не только мир, в котором живет, но и обостренно вслушивается в глубинные толчки времени, по обходит проблемы, которые выдвигает жизнь, и своим творчеством помогает выстоять и победить другим.

В шестьдесят пять лет Олесь Терентьевич Гончар достиг, казалось бы, всего, чего может достичь писатель на высоком перевале своей жизни: Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, академик Академии наук Украины.

Да, но обо всем этом надо забывать, когда садишься за чистый лист бумаги, ибо перед каждым новым произведением ты уже ничем не отличаешься от других — ни высокими наградами, ни общенародным признанием, ни многими премиями, ни готовной снисходительностью издателей, ни робостью многих критиков перед твоим именем. Ничем.

Нам, молодым, только входящим в литературу во второй половине шестидесятых годов, казалось, что быть Олесем Гончаром ему легко и естественно, что для этого уже не требуется почти никаких усилий. Ведь уже были его «Знаменосцы», по которым и мы сдавали выпускные и вступительные экзамены, был его степной эпос «Таврии» и «Перекопа», была «Земля гудит», были его проникновенные новеллы. Мы зачитывались его новым романом «Человек и оружие», который нам, не знающим войны, открывал ее глазами наших сверстников из сороковых — добровольцев украинского студбата. Мы еще не знали, что будет так называемое «второе прочтение» войны, на которое литература бросит свои лучшие силы, что будут романы Ю. Бондарева, повести М. Алексеева, В. Быкова, Ч. Айтматова, В. Распутина, И. Чигринова… Нам уже трудно было представить родную литературу без Олеся Гончара, и мы наивно думали, что эта миссия дается ему так же естественно, как птице полет. Потом, позже, пришло понимание того, что стать Олесем Гончаром (а это произошло уже после «Знаменосцев») в чем-то было даже легче, чем оставаться им, писателем, постоянно отстаивающим не только истину, но истину в человеке. Оставаться Олесем Гончаром в большом и в малом, а самое главное, в определившем твою судьбу и человеческую сущность — в творчестве.

Недавно демобилизованный с фронта студент Днепропетровского университета в кое-как сколоченной из обломков тесной конурке сестры что-то пишет по ночам. Сегодня, когда я сызнова перечитываю первый роман Олеся Гончара, меня неотступно преследует убеждение: даже очень талантливому, чудом оставшемуся в живых человеку нужно было какое-то исключительное, редкостное озарение, какая-то мощная внутренняя вспышка, чтобы уже в конце сороковых годов написать такую книгу. Написать ее по еще во многом «заминированным», кровоточащим следам войны. Об этом мы должны помнить. Помнить, имея сегодня самую честную и самую глубокую в мире литературу о второй мировой, которую создали советские писатели. Иначе будет писать о войне в последующие годы и сам Гончар, но тогда, в сороковых, когда понятие «двадцать миллионов жизней» отдавалось пронзительно-конкретной болью в душе каждого, кто остался в живых, когда выстраданная радость победы как бы заступила сами страдания, когда все, что произошло с человечеством за пять лет войны, еще не было осмыслено, мы тогда уже имели «Знаменосцев». Произведение мощного гуманистического звучания, неистребимой веры в человека на трагическом вираже истории.

Окончилась вторая мировая война. Мир медленно приходил в себя. Мужчины сквозь сон подымали в атаку свои полки и отделения, через пол-Европы шептали своим матерям и женам слова любви, забыв о том, что мать и жена, затаив дыхание, сидят у их кровати и глазам своим не верят — живой! Мир еще не верил, что дьявольские силы обузданы, и не до конца понимал цену этому подвигу. Эту цену первой пыталась определить именно литература, Но как? Какими средствами?

Как писать о войне? Еще никогда этот вопрос не стоял перед литературой так неотвратимо остро. Ждать, пока поуляжется боль и радость, когда время очистит душу от горячности, от испепеляющего гнева? Но не унесет ли с собой навсегда что-то очень важное, это всемогущее время?

И одним из самых первых отвечает на этот вопрос еще некому не известный полтавчанин, студент из Днепропетровска, паренек с искренней, добродушной улыбкой. Увидев эту улыбку, трудно поверить, что он прошел все круги фронтового ада.

Думаю, что Олесь Гончар не искал стиля, интонации своего первого романа. Верю, что этот стиль пришел к нему сам, точнее, жил в нем, формировался от первого осмысленного общения с миром людей, среди которых он рос, формировался в условиях, где часто была почти неразличимой черта между жизнью и смертью. Извечное жизнелюбие, неброская, тихая доброта древнего крестьянского рода Гончаров жила в нем так естественно, что, собственно, именно она и определяла его личность, способ мышления и мировосприятия. Все это нетерпеливо стремилось перейти в слово, материализоваться в конкретных характерах и судьбах героев. Потом некоторые критики торопливо «присвоят» ему звание «романтика», чтобы как-то объяснить, вписать в существующие рамки эстетику Олеся Гончара.

Тайна обаяния первого романа Олеся Гончара мне видится в том, что он помогал людям вернуть веру в неистребимость доброты и человечности именно в тот период, когда без этой черты, казалось, жизнь теряет свою главную опору и смысл. Гончар каждой строчкой «Знаменосцев» утверждал: если война не истребила, не выжгла огнем, не раздавила танковыми гусеницами, не удушила в газовых камерах, не затравила осатаневшими собаками человечность в душе нашего народа, стало быть, доброта эта — вечная, стало быть, и народ бессмертен, стало быть, душевная щедрость его передается детям и внукам.

Когда же, собственно, начался Олесь Гончар, если «Знаменосцы» он записал в студенческую тетрадь при чадящей коптилке, в первые же послевоенные годы? Когда же он начался, Олесь Гончар, если из двадцати семи лет (именно тогда он писал первые страницы романа) — пять он полностью отдал войне, драматически переживая горечь отступлений, ощущая горькую вину перед теми, кто еще полчаса назад давал тебе огонька, чтобы прикурить, а ты уже утираешь слезу над его могилой.

…Истерзанный боями, полуистребленный батальон завтра на рассвете должен был опять вступить в неравный бон с фашистами в Рудных горах. Завтра, возможно, никто из них не останется в живых. Это понимал каждый. Это знал и сержант Сашко Гончар из минометной роты. И вдруг среди ночи вестовой приносит приказ из дивизии: минометчика Гончара забирают в дивизионную газету (ведь на фронт он ушел с факультета филологии). В другой ситуации он, наверное, воспринял бы эту новость с радостью, и его слово журналиста ничем не уступало бы минометному огню сержанта Гончара. Но на рассвете — бой. Кое-кто из товарищей уже спешит попрощаться с ним: ведь это не только предложение, а приказ — явиться в редакцию, где предстоящий бой будет ему уже не страшен. Он долго всматривается в лица товарищей и… остается с ними. До утра, а после боя видно будет, если останется живым. Он остается с теми, о ком позже напишет в своих «Знаменосцах». И в этом эпизоде мы уже можем узнать Олеся Гончара. Человека, в котором живет еще никому не известный писатель.

А может, истоки его творчества следует искать еще глубже, в первой трагедии, обрушившейся на мальчишескую душу, когда умерла молодая мать, и в первом открытии, когда он понял, что мир все-таки добрый, ведь от сиротства его заслонила собой чуткая, всепонимающая бабушка и немногословные пахари и сеятели из слободы Сухой на Полтавщине. Может, тогда он и понял, что истина — в доброте, которая была, есть и будет самой честной меркой человека. Его тогда, как равного, наделили (точнее, сказали: «Бери сколько надо, а вырастешь — вернешь другим…») мудростью и добротой, еще не ведая, что все это он вернет потом своим творчеством и жизнью.

И уже после «Знаменосцев» он мог сказать себе, что значительную часть этого долга вернул.

О «Знаменосцах» Олеся Гончара написано уже куда больше по объему, чем сам роман. Это произведение отлично знает всесоюзный читатель. Его возвышенная поэтика, его герои не стареют с течением времени.

Олесю Гончару было двадцать девять лет, когда вышел роман. В тридцать он уже стал признанным мастером многонациональной советской прозы, классиком украинской литературы.

Но только сам художник знает меру своих извечных повинностей и долгов, своих творческих страданий, прозрений и радостей.

В «Таврии» и «Перекопе» мы открыли для себя нового Олеся Гончара. В его поэтику (если чувства — так возвышенные, очищенные от суеты, если мысли — так масштабные, размашистые, если характеры — значит, написанные вдохновенными, яркими мазками, где главное не сиюминутная правдивая подробность, а правда времени) ворвалось могучее дыхание степи — этого необозримого украинского океана, в котором формировался характер нации, ворвалась своевольная (в чем-то, конечно, и романтическая) стихия народного бытия, неординарных личностей, написанных с такой нежной и преданной любовью, на которую был способен только он, истинный сын этой степи и этого народа.

Да, это был временный «отход» в недалекую еще историю. Но сделано это для того, чтобы мы могли лучше понять, откуда, из каких народных глубин они появились, эти Ясногорские, Брянские, Черныши, Воронцовы, Хаецкие, Соловейчики, которые оставались людьми в условиях такой войны, когда казалось — рушится все мироздание. А они сохранили в себе все достоинство своего народа, умея жить и даже умирать по неписаным законам наивысшей народной морали.

Через десятилетие его память опять вернется на фронтовые дороги.

«Человек и оружие» — это уже не только желание рассказать миру: вот они, те, кто спас человечество от фашизма. Они перед вами, а за ними — такие же, целый народ. Это уже взгляд Олеся Гончара, «сфокусированный» всего на нескольких судьбах, взгляд с дистанции времени, взгляд сорока летнего Олеся Гончара на события войны сквозь десять тысяч дней и ночей, которые ему подарила судьба, которые он прожил с мыслью о тех, к кому эта судьба была жестокой.

Вот почему и стиль этого романа, его интонация — сдержанней, чувства всегда взвешиваются мыслью, да и видится только то, что не смыло время, стало быть — незабываемое.

Да, «Знаменосцы» и «Человек и оружие» — разные романы, но оба их мог написать только Олесь Гончар. И это не две правды о войне, а одна воссозданная им правда, только при разном освещении ее временем.

Он каждый раз будто все начинал сначала.

Кажется, он постоянно испытывал боязнь повторить самого себя.

Повесть «Бригантина» может многим показаться «незакономерной» в творчестве Олеся Гончара. Ведь его генеральная творческая установка — исследование истоков человеческой доброты, а не душевной порочности и зла. И вдруг эта повесть — о падшем уже в самом начале пути Порфире Кульбаке. Казалось бы…

Но Олесь Гончар верен себе и здесь, в повести, действие которой происходит в школе, где учатся трудновоспитуемые дети, исповедуя мысль о том, что человека надо мерить по его нравственным высотам, а не по его падениям. От писательского взгляда не скрыто это падение Порфира. Но написана повесть для того, чтобы помочь ему подняться. Подняться до той высоты, по которой уже можно будет мерить истинного Порфира Кульбаку.

Особое место в творчестве Олеся Гончара занимает новеллистика, которая развивает лучшие традиции этого жанра в украинской литературе (Михайло Коцюбинский, Василь Стефаник, Иван Франко, Андрий Головко, Юрий Яновский, Григор Тютюнник…). Новелла для него — это не интермеццо между романами, в них та же самая жизнь, только герои живут как бы спрессованным временем, как бы на мгновение позабыв (это только кажется) о своем прошлом и будущем, живут с каким-то максималистским азартом («Чары-камыши», «На косе», «Подсолнухи», «Коррида»…). Не случайно и один из его романов, «Тронка», удостоенный Ленинской премии, соткан из психологических, законченных и вместе с тем подсвечивающих одна другую новелл.

Последний по времени создания роман Олеся Гончара — «Твоя заря». Это произведение мог написать только человек, находящийся в зените своей спокойной, осенней мудрости, с высоты своего опыта и таланта, когда взор уже не застит ничто второстепенное, случайное, не стоящее твоего взгляда и все видится «без грима», без выгодной оболочки. Только при свете твоей собственной души. И, если хотите, — совести.

Герой романа Кирило Заболотный проходит все круги искушений, где его ждут компромиссы: ну измени себе, прикинься равнодушным, ничего же от этого не изменится во вселенной и вокруг тебя. Кто ты такой? Сельский сорванец, на глазах у которого поступают несправедливо. Ты еще ничего не понимаешь, так надо, старшим виднее, отвернись, смотри в другую сторону, решат без тебя. А вот же, не может отвернуться. Не хочет.

Отсюда все и начинается. И потому Кирило выстоит и тогда, когда выпрыгнет из подбитого фашистами самолета на оккупированную врагом, но все-таки родную землю, и на хитроумных разъездах мировой политики, когда будет представлять свое государство, свой народ, когда будет лететь по бездушной автостраде, чтобы только взглянуть в глаза мадонне своего края, потому что без этого он навсегда бы утратил что-то очень важное в себе самом. Он не задумываясь будет спасать незнакомого комбайнера, хотя мог бы проехать мимо.

Заболотный мужественно, вопреки всем «вибраторам», расшатывающим его душу, его характер, его поэтическое мировосприятие, помнит, кто он, на какой земле родился, от кого принял первый хлеб из рук, чей он сын. Быть унифицированным, безликим для него страшнее смерти.

И потому им, Кирилом Заболотным, можно мерить лучшие черты украинского народа. Образ Кирила, собственно, и диктовал Олесю Гончару принцип его романа, «стереовидение» событий, в котором объединены и послереволюционное украинское село, и оккупированная Украина, и многолюдье Токио, и «транспортер» автострады, где мчится автомобиль без пассажиров, и хиппизированные влюбленные, позабывшие дома свои души, и сегодняшняя украинская степь, и согретая авторским сердцем безбрежность времени.

Ни один из героев Олеся Гончара не переживал такого урагана пестрых событий, не терзал себя такой проблемой выбора, как Заболотный.

В «Знаменосцах» главным для Хаецкого, Ясногорской, Брянского и других было выжить. А если умереть, то за самую высокую цену: чтобы жили на этой земле другие. Для Кирила самое важное: как жить? для чего? Закончится роман, но этот вопрос останется читателю: как жить? ради чего?

«Твоя заря» Олеся Гончара перекликается с романами Чингиза Айтматова «Буранный полустанок», Юрия Бондарева «Выбор», Федора Абрамова «Дом», Нодара Думбадзе «Закон вечности», Павла Загребельного «Разгон». Перекликается, но он «заземлен» в национальной традиции нашей литературы, а точнее, из этой традиции он и рожден.

…Мы возвращались из пенатов Яновского, отработав программу насыщенную и трудную: несколько многолюдных литературных вечеров, встречи с руководителями области, с творческой интеллигенцией Кировоградчины. И наблюдая, как спокойно, мудро и неутомимо Олесь Терентьевич использовал каждый случай, чтобы тактично напомнить руководителям области о больших культурных традициях края, о том, что… столица украинского классического театра не имеет нового театрального помещения, что… родина Яновского до сих пор не имеет своей писательской организации, что не «звучит», как ему подобает, музей педагога Василия Сухомлинского, я опять думал об определяющих чертах личности Олеся Гончара. Чего стоит только его умение занимать позицию там, где кто-то другой непременно залег бы под «кустом» безопасной середины. Эта черта настолько его, что постоянно проявляет себя и в творчестве, и в депутатской деятельности, и в каждодневном общении с людьми. В нем неусыпно живет высокое чувство человеческого достоинства, неусыпное потому, что никогда он не унизил этого достоинства в других. И еще поражает редкостная способность Гончара разглядеть в человеке талант тогда, когда он еще не всем заметен, согреть его вниманием, оградить от недоразумений и «кавалерийской» критики.

Стало быть, личности Гончара хватает для всего того, что мы называем коротким и емким словом — жизнь.

Он есть в нашей литературе, и об этом помнят все, кто приходил в нее после него, кто приходит в нее сегодня, его присутствие ощущает каждый.

…После долгой дороги мы зашли к нему выпить кофе.

Зашли на минутку, а просидели до сумерек. Давно простыл кофе, потому что незаметно вспомнили недавно умершего Григория Тютюнника, а потом и его мать, живущую одиноко в селе на Полтавщине. И Гончар не отпустил нас до тех пор, пока не узнал все о ней и пока мы не обсудили, чем ей можно помочь.

И тогда я заметил, что, когда он сосредоточенно думает, когда подбирает самое точное слово, когда огорчается, ему уже шестьдесят пять лет.

Когда же мы заговорили об одном из рассказов Григора Тютюнника, лицо Гончара, его глаза вдруг помолодели. Будто ему всего лишь двадцать семь. И он только начинает писать своих «Знаменосцев».

Стало быть, ему хватит сил совершить все то, что он задумал.

Впрочем, все это вы ощутите сами, войдя в художественный мир Олеся Гончара.

Владимир Яворивский

ЗЕМЛЯ ГУДИТ

Повесть

Перевод И. Карабутенко

Часть первая

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой. Отечественной войны, присвоено звание Героя Советского Союза посмертно УБИИВОВК ЕЛЕНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ — руководителю подпольной комсомольско-молодежной организации города Полтавы.

I

Над Полтавой плыло бабье лето.

Насколько хватал глаз, вились в голубой вышине бесчисленные белые нити, то плавно опускаясь, то снова поднимаясь в прозрачных потоках воздуха. Одни летели быстрее, другие медленнее, на миг задерживаясь, будто в нерешительности, и снова двигаясь с величавым спокойствием. А из-за крыш домов, из глубокой синевы небес уже появлялись другие и все плыли, плыли без конца, без края. Будто страшная буря где-то там, за горизонтом, рвала гигантские белые паруса, а сюда долетали лишь слепящие шелковые нити, сияющие обрывки далеких разбушевавшихся штормов.

В городском саду притаились настороженные зенитки. По гулким улицам двигались на запад воинские части, грохотали танки, а навстречу им тянулись обозы беженцев. Ревел скот, плакали дети. Тысячами окон, заклеенных крест-накрест бумажными лентами, смотрел оцепеневший город на растревоженный людской муравейник.

Константин Григорьевич Убийвовк сидел в уютном скверике возле обкома партии, сумрачно прислушиваясь к тревожному гулу окружающей жизни и время от времени поглядывая то на часы, то на обкомовскую дверь. Ляли все не было. Прошло уже два часа, как она вошла в обком, попросив отца подождать ее здесь, у витрин с пожелтевшими газетами: «Подожди пока, папа… Я не задержусь…»

За это время Константин Григорьевич, голова которого уже покрылась серебристыми нитями бабьего лета, успел прочитать все, что было поблизости: и газеты в витринах, и огромную доску Почета, на которой красовались названия передовых колхозов области. Некоторые из них теперь были захвачены врагом. Константин Григорьевич глубоко вздохнул и задумался. Ходят упорные слухи, что враг совсем близко от Полтавы. Да что там слухи: со вчерашнего дня весь горизонт на западе глухо гремит, содрогается.

Дома у Константина Григорьевича сегодня укладывают пожитки, готовятся к отъезду. Жена больна, нужно было бы поторопиться, помочь ей. Но Ляля задерживается. Почему она так долго?

Правда, посетителей много, двери обкома почти не закрываются. Все время туда и сюда снует озабоченный люд. Одни входят, другие выходят, поспешая куда-то с деловым, суровым видом. Привычно, почти в будничном ритме работает обком, спокойствием дышит от белых его колоннад. Здесь нет места ни для паники, ни для растерянности. Вон, кажется, прошли рабочие железнодорожных мастерских… А это, видно, приезжие с периферии — райкомовцы и председатели колхозов… Чувствуется напряжение, но это напряжение какое-то обнадеживающее.

Где-то в этом кипении затерялась Ляля… Странная она была сегодня. Задумчивая, углубленная в себя. Не хотела рассказывать отцу, кто и зачем ее вызывает. Какие у нее дела? Прощается со знакомыми девчатами? Однако для того, чтобы попрощаться, не нужно столько времени.

Солнце уже повернуло на запад, окна обкома ярко заалели. Константин Григорьевич, окидывая взглядом этажи, старался угадать, сквозь какое из этих больших окон падают солнечные лучи на его Лялю.

А Ляля сидела в кабинете секретаря обкома партии Степана Федоровича Кондратенко. В просторной комнате было багряно от косых лучей заходящего солнца.

Разговор приближался к концу.

— …Вот тебе, товарищ Ляля, такое задание на первый период, — говорил секретарь обкома, не спуская с девушки внимательных глаз. — Задание, сама понимаешь, особое, партийное…

— Благодарю за доверие, Степан Федорович… А как в дальнейшем?

— В дальнейшем указания будешь получать через связного. Он тебя найдет.

— Хорошо.

— Есть еще вопросы?

— Нет, все ясно.

Секретарь обкома поднялся из-за стола. Ляля тоже встала, ожидая разрешения уйти. Доверчиво, чуточку грустно смотрела она на своего руководителя и наставника. Коренастый, широкоплечий, в военной гимнастерке, он сделал шаг к окну и стоял какой-то миг в задумчивости, вслушиваясь в далекий, едва слышный гул фронта.

— Слышишь, Ляля?

— Слышу, Степан Федорович.

— Уже в нашей области… Хозяйничать пришли, господа арийцы? Но не быть вам тут хозяевами. Не быть.

Секретарь обкома оперся о подоконник стиснутыми кулаками. От его крепкой фигуры и волевого, мужественного лица веяло такой уверенностью и силой, что Ляля почувствовала, как и сама рядом с ним крепнет, ее уже не пугает перспектива подполья, когда придется все время ходить над пропастью.

— Знаю, товарищ Убийвовк, что непривычно тебе было слушать о связном, о явках и конспирации, когда кругом безбоязненно ходят советские люди, когда твой отец, сидя в скверике, еще спокойно читает наши газеты. Жизнь, как прежде, протекает почти нормально, открыто, еще не ушла в подполье, а мы уже о таких вещах здесь говорим… Правда, непривычно, странно?

Девушка с удивлением посмотрела на него лучистыми глазами.

— Вы будто читаете мои мысли… Очень странно…

— Привыкай, Ляля. Будут большие трудности на нашем пути. Будет тяжело, так тяжело, что ты, может, еще и не представляешь себе полностью… Не забывай, что перед нами враг опытный, коварный, жестокий.

— Степан Федорович, идя к вам, я все взвесила. Я знаю свои возможности. Знаю, что ради счастья нашей Отчизны пойду на все!

— К этому нужно быть готовой. Но думать надо о победе. Наша цель — выйти победителями. В самые трудные минуты, в самой сложной обстановке думай об этом, о народе нашем, попавшем в такую беду. Думай о нем, и это даст тебе силу, твердость, подскажет правильное решение.

— Буду думать. Буду помнить.

…Когда Ляля вышла из обкома, отец понял: что-то произошло. Дочь словно бы повзрослела сразу. Шла уверенная, собранная, серьезная.

Константин Григорьевич, конечно же, не знал, что Ляля сейчас побывала не просто у секретаря обкома, а уже у секретари

подпольного обкома партии.

II

Ночью в окно к врачу Константину Григорьевичу Убийвовку кто-то постучал. От этого стука вся темная комната, в которой собралась семья врача, сразу будто наполнилась затаившейся тревогой. Все молчали, хотя никто не спал. Стекла в окнах слегка багровели отблесками далеких зарев. Было слышно, как на диване тяжело дышала Надежда Григорьевна, жена врача.

Через некоторое время стук повторился.

— Слышите? — шепотом вскрикнула тетя Варя. — Это они!

Из открытой настежь спальни мелькнуло что-то белое, на какой-то миг в комнате словно бы посветлело. Босые ноги прошлепали на кухню.

— Ты куда, Ляля? — прошептала тетя Варя.

Белая фигура исчезла и снова появилась в дверях.

— Ляля! — тихо простонала Надежда Григорьевна. — Не ходи!

В темноте все увидели, как в руках у девушки сверкнул топор.

Константин Григорьевич, отстранив дочь, подошел к окну и неестественно громко, чуточку даже с угрозой спросил:

— Кто там?

— Константин Григорьевич, это я. — Голос был женский, вкрадчиво-умоляющий. — Это я, Мария Власьевна… Выйдите на минутку!

Тетя Варя облегченно вздохнула.

— Доченька, иди ко мне, — слабо позвала Надежда Григорьевна, нетерпеливо протягивая руки в темноту, чтобы обнять Лялю.

Врач гремел в сенях засовами. Засовы были необычные, недавние — раньше ограничивались одним слабеньким крючком.

— Что вас носит, Власьевна, в эту адскую ночь? — ворчал врач, выходя на веранду.

— Дела, Константин Григорьевич…

— А если застрелят? Возьмут и застрелят. Им ведь недолго.

— Я огородами и садами, — шептала Мария Власьевна почти радостно, хотя врач не видел никаких причин радоваться в такое время. — Их патрули только на главных улицах. А окраин да зарослей боятся!

Константину Григорьевичу показалось, что Власьевна даже лукаво хихикнула в темноте. «Ну и бабы», — подумал врач одобрительно.

— Что же вас привело? — спросил он.

— Прибежала за вами, — продолжала тараторить Власьевна. — Знаю, что не откажете…

Не привыкать старому полтавскому врачу к нежданным ночным визитам. Летом ли, в осеннюю ли непогоду или в лютую зимнюю метель — всегда к нему могли постучать. Молча одевался, чтобы идти, куда скажут: кому-то срочно понадобился он либо в самой Полтаве, либо в каком-нибудь из пригородных сел. К этому он давно привык сам, привыкла вся семья, и никто уже не представлял себе, чтобы Константин Григорьевич мог вдруг отказаться и не пойти спасать знакомого или вовсе постороннего человека. И если бы когда-нибудь врач отказался, то ни сам он, ни кто-либо из членов семьи не нашел бы его поступку оправдания. Но в эту ночь, когда весь город не спит, как перед казнью, когда еще, взрываясь, горят склады на Южном вокзале, освещая половину города, и гудит, грохочет фронт где-то совсем недалеко…

— Куда? К кому?

— К нам, Константин Григорьевич…

Власьевна приникла к самому уху врача и горячо зашептала что-то. Убийвовк слушал, потирая бороду.

— Подождите, — буркнул он, выслушав, и направился в комнату.

— Что там, папа? — первой не удержалась Ляля.

— Роды.

— У Власьевны? — с огромным удивлением спросила тетя Варя.

— А хотя бы и так, — глухо пошутил Константин Григорьевич, надевая дорожный плащ, будто собирался в дальний путь.

— Папа, — встала на диване Ляля. — Я с тобой.

— Зачем?

— Я только провожу тебя, а там подожду во дворе. Вдвоем не страшно.

— А одному мне страшно? — неожиданно рассердился Константин Григорьевич. — Мне и одному не страшно!.. Запритесь на все засовы!

Ляля, накинув халатик, вышла вслед за отцом, чтобы запереться.

— Почему ты не хочешь взять меня с собой, папа?

— Запирай дверь и иди в дом, а то простудишься.

— Пускай простужусь.

Отец сердито заскрипел вниз по деревянным ступенькам крыльца. Ляля, закладывая тяжелый крюк, слышала, как отец и Власьевна заговорили, направляясь к воротам.

— Когда он пришел в себя? — спросил отец Власьевну.

— Еще днем, бедненький, еще днем, когда мы переносили его. И при памяти, и голоса не потерял, только не слышит ничегошеньки. Мы ему и то и се, а он полежит-полежит и снова на весь сарай: «Где мой экипаж?..»

Ляля стояла будто оглушенная. «Где мой экипаж?..» Больше ничего она уже не расслышала. «Где мой экипаж?» Кто это «он», зовущий своих товарищей в каком-то сарае? Летчик, танкист? Ее вдруг пронзила мысль, что это может быть Марко.

Три года прошло с тех пор, как она впервые встретилась с Марком Загорным. Это было в Харькове, в Дзержинском райкоме комсомола, в золотом месяце сентябре. Навсегда запомнился Ляле этот день. После лекций они, студенты-первокурсники физмата, пошли становиться на комсомольский учет. В райком Ляля шла с подругами, а оттуда возвращалась с Марком. Обоим нужно было зайти в общежитие, а вместо этого они каким-то образом очутились в саду имени Шевченко. Ляля и сама не знала, как все это случилось. Будто это сам сад пришел к ним в тот вечер и обступил со всех сторон деревьями и цветами. И она, требовательная и неприступная, которая до того никогда не позволяла себе оставаться с глазу на глаз с юношей, на этот раз присела на скамейку возле него, малознакомого, далекого и — странное дело! — невероятно близкого! Присела, да так и осталась до поздней ночи, разговаривая с ним обо всем на свете, а когда наступила пора идти домой, то оба уже понимали, что с этого момента они будут всегда вместе, что они необходимы друг другу в жизни, неразделимы.

Эта сказочная ночь была белой, по крайней мере, такой осталась она в памяти Ляли. О чем они тогда говорили? Об университете? Об астрономии, которая захватила их обоих? О море, которого Ляля никогда не видела и на котором вырос Марко? Он был из Мариуполя, из семьи знаменитых сталеваров. Густой загар южного солнца еще лежал на нем. И даже голубая его спортивная рубашка, казалось Ляле, еще сохраняла в себе соленый аромат моря. Весь вечер они разговаривали, удивляясь друг другу. Ляля была поражена тем, как совпадают их взгляды, привязанности, мечты. В глубочайшем, сокровеннейшем, тончайшем разветвлении своих мыслей они неожиданно открыли поразительную общность. И одному и другому собственная жизнь представлялась прежде всего как всеобъемлющее посвящение Отчизне, как служение ей, и только в этом они ощущали трепетную привлекательность своей цели.

С тех пор прошло три года. Пролетело время, как от восхода до заката дня.

Уже в первую неделю войны Марко Загорный пошел добровольцем в армию. Как и о других однокурсниках, Ляля знала о нем лишь то, что его направили в танковое училище курсантом. Возможно, это он, изнемогая сейчас от боли, лежит в каком-то сарае и спрашивает о своем экипаже? Но почему обязательно это должен быть он? Почему не другой Марко, какой-нибудь другой Ляли? Все равно, только бы спас его отец, только бы спас!..

За стеклянной верандой был виден сад, разбитый Константином Григорьевичем в год рождения дочери. Уже столько лет здесь дарили плоды сочные вишни, яблони и груши! Некоторые даже состарились, и врач укрепил их молодыми прививками.

Теперь сад стоял какой-то незнакомый, будто чужой, очерчиваясь верхушками на фоне зловеще красного неба. В глубине за деревьями высился стройный кладбищенский собор, такой ослепительно-белый, будто его только что вылепили дети из первого снега. Где-то дальше, над Зиньковским шляхом, висели в небе неподвижные жуткие «лампады». Между ними, насколько хватал глаз, вспыхивало множество мелких разноцветных ракет. Они взвихривались в темноте, выгибаясь по горизонту в сторону востока и указывая линию недалекого фронта.

Раньше Ляля никогда не видела такого огромного мрачного полыхания огня. Помнится, еще на первом курсе они читали с Марком о звездных дождях. О звездопаде 1833 года ей пришлось отвечать на экзаменах Николаю Павловичу. Кажется, так… В ночь с 12 на 13 ноября в Южной Америке началось необычайное падение звезд. Сотни тысяч метеоритов разрезали небо. Одни из них были размером с Луну, другие имели хвосты, будто кометы. Но что величественное зрелище угасло в высоких слоях атмосферы. На землю не упала ни одна звезда… Как жалела Ляля тогда, что сама не была свидетелем этого редкостного явления! И как некстати это вспомнилось ей сейчас, перед этим ливнем диких разнузданных ракет по горизонту! Лучше ослепнуть, чем видеть их над Зиньковским шляхом!

И сколько это будет продолжаться? Неужели этот взвихрившийся вал огня будет продвигаться все дальше на восток, отдаляя от нее близких людей, и планы, и мечты, отдаляя весь тот мир, без которого просто немыслимо представить себе жизнь?

Где-то за городом, быть может, в Артелярщине или у Чутова, еще гремит фронт. На залпы далеких пушек стекла веранды изредка отзываются тонким дрожащим звоном.

Гул становился все глуше и глуше. По мере его отдаления эта знакомая с детства веранда, и настороженный отцовский сад, и белая колокольня за ним — все словно утрачивало знакомый вид и представало перед Лялей измененным, каким-то чужим, будто повернулось к ней другой стороной и теперь с трудом узнавалось.

— Марко, — шептала она, глядя на ракеты, как слепая. — Неужели вы отступили надолго? Неужели вернетесь не скоро? Что же это будет? — С холодным ужасом всматривалась она в ракетную безвесть ночи. — Скажи мне, Марко.

Ее позвали из комнаты. Ляля молча прошла в темноте к дивану и примостилась возле матери.

— Какие у тебя колени холодные, — ласково промолвила Надежда Григорьевна. Даже голосом своим она словно бы кутала дочку в теплое. — И руки холодные. О чем ты все время думаешь, Ляля?..

— Мама… Мамуся!.. Ма! — Ляля вдруг прижалась лицом к груди матери. — Как мы теперь жить будем, ма?

III

А жить начинали так. Утром Константин Григорьевич встал, вышел во двор и написал на воротах мелом:

TYPHUS — ТИФ

На двух языках — по-латыни и по-украински.

— Если они догадаются, то вырежут нас на месте, — беспокоилась тетя Варя, которая всегда из нескольких возможных ситуаций склонна была предполагать худшую.

— Не вырежут, — потирал руки врач.

Он был еще довольно крепкий, с ежиком на голове, со странным взглядом — будто все время смотрел поверх очков.

— Когда зайдут и будут спрашивать вас, Варвара Григорьевна, или тебя, Надя, чем, мол, кранк, то вы молчите. Я сам буду отвечать. Я этим болванам по-латыни отвечу… Я им, негодяям, языком Цицерона скажу, кто они такие…

— Костя, перестань, — простонала жена, отворачиваясь к стене.

Сели завтракать, но и есть сегодня не хотелось. Кроме того, жаркое попахивало керосином. Соседка достала мяса на комбинате и занесла им утром. Тетя Варя ворчала: кто это додумался обливать продукты керосином?

— Видели бы вы их без керосина, — заметила Ляля, неохотно ковыряясь в своей тарелке и время от времени поглядывая в угловое окно.

Раньше это окно в такую пору было открыто днем и ночью, и Ляля утром могла прыгать с низкого подоконника прямо в сад. Сразу за окном росла ветвистая груша с прививками. Вокруг нее девушка каждую весну сажала небесно-голубой вьюнок и огненно-красную фасоль. Потом втыкала в землю лозу, и побеги вились по этой лозе, достигая свисающих веток и цепляясь за них своими усиками. Постепенно под грушей создавалась круглая живая беседка. Там в летнюю жару Ляля, раздевшись, читала все дни напролет. Однажды она попробовала даже спать в этой цветущей беседке, но среди ночи испугалась жабы и убежала на чердак к матери. Мать летом часто спала либо на чердаке, либо под открытым небом на крыше веранды. Теперь и спали в комнате, и окна закрывали наглухо, будто изменился климат.

— Что ты все в сад поглядываешь, Ляля? — спросил Константин Григорьевич, украдкой наливая себе уже вторую рюмку спирта. До сих пор за завтраком он выпивал только одну. — Не бойся, они не придут.

Ляля промолчала.

— Ты думаешь, Костя, что этот «тифус» нас спасет? — промолвила Надежда Григорьевна с дивана. Она вовсе не вставала к завтраку.

— Не думаю, что спасет, но на первый случай поможет. А там будет видно…

— «Будет видно», — сказала Ляля с несвойственным ей ранее сарказмом и отложила вилку.

Она сидела за столом прямо и собранно, как за школьной партой. Овальное белое лицо, которое даже летом не покрывалось загаром, сегодня казалось белее обычного. Старательно промытые волосы были аккуратно уложены вокруг головы тугим валиком. Светло-золотистые, они отливали солнцем, были такими красивыми, что мать никогда не могла на них наглядеться.

— А знаете, где я был ночью? — не выдержал наконец Константин Григорьевич.

Ляля заранее знала, что отцу самому захочется рассказать, и нарочно не спрашивала его об этом до поры до времени. Из него тогда слова не вытянешь. Он терпеть не мог назойливых расспросов.

— Знали, бы вы, где я был! — И, обтерев салфеткой сизый, как металл на морозе, бритый подбородок, Константин Григорьевич начал рассказывать: — Взяла меня Власьевна за руку и ведет… Да не дорогой, а какими-то джунглями. Никогда днем не видел такого в Полтаве. Через какие-то бомбоубежища переступали, чьи-то баклажаны топтали. Вижу, очутились в саду у механика Гриневского. Власьевна говорит мне: «Прыгайте через забор». И первая полезла, как кошка. А между прочим, она одних лет со мною. «Что вы, — говорю, — Власьевна… Я уже свое отпрыгал. Разучился». — «Ничего, — говорит, — Григорьевич, учитесь заново. Может, придется еще через колючую проволоку прыгать». Ничего не поделаешь, полез я со своей аптечкой. А забор трещит. Представьте себе, должен был… пикировать.

Все — даже стоически суровая тетя Варя — улыбнулись. Впервые за это утро. Но и улыбки были какие-то вымученные, будто начали уже отвыкать от этого.

— Какие слова вы научились употреблять, — неодобрительно заметила тетя Варя. — «Пикировать».

— Беда всему научит, Григорьевна…

— Досказывай же, папа, — торопила Ляля. — Кого ты видел?

— Представь себе: танкиста!

— Танкиста? Нашего танкиста?

— Нашего танкиста.

Три пары глаз устремились на Константина Григорьевича. Он медлил с ответом, осматривая всех, как настоящий конспиратор.

— Где же ты его видел, папа?

— Угадай… И кто бы подумал!.. В сарае у Тесленчихи…

— У той крикуньи? — удивилась тетя Варя. — Которая всегда была чем-то недовольна?

— У той самой. И что самое удивительное — она первой прибежала к Ильевской и подговорила соседок спасать танкиста. Его машина загорелась где-то за березовой рощей, он чудом выскочил, добежал до первых домов, а тут еще бомба поблизости шарахнула. Уже горел, говорят, комбинезон совсем на нем истлел — женщины с трудом водой загасили. Брови и даже ресницы обгорели, осыпались.

— Сильные ожоги?

— Мало того что ожоги, он еще и контужен. Оглушило беднягу. Разговаривая со мной, кричит на весь подвал, а бабы возле него с коптилкой хлопочут, дежурят попеременно, вот народ!

— Ты ему помог, папа?

— Сделал все, что нужно. А главное, сам он хлопец крепкий, ладно сбитый — сибиряк. Думаю, скоро поправится. А уж как он благодарил! Запомните, говорит: имя Леонид, фамилия — Пузанов. Вернете мне силу — отблагодарю стократно.

Константин Григорьевич поднялся, повеселел. Всегда после хорошего поступка он чувствовал себя энергичным и бодро настроенным.

— Знаете, — чуточку погодя обратился врач ко всем, однако глядя на жену, которая лежала на диване опечаленная, потемневшая, обложенная подушками. — Я решил идти… на работу.

Никто ничего не ответил на это.

Раньше слово «работа» произносилось в семье с уважением и гордостью. «Он на работу!..» «Он с работы!» Что это значило! В такие минуты все домашние слушали

Константина Григорьевича, все подчинялись и помогали ему, и он воспринимал это как должное.

Последние десять лет Константин Григорьевич работал заведующим городским пунктом «Скорой медицинской помощи». До недавних пор он еще носился по городу на своем неугомонном автобусе, спасая пострадавших от бомбардировок полтавчан. Накануне Константин Григорьевич должен был на этом автобусе выехать на восток. Вчера они, посадив в машину больную Надежду Григорьевну, двинулись в путь… Чтобы не волновать прежде времени мать, Ляля покамест не говорила ей о своем твердом намерении остаться в Полтаве. Константин Григорьевич тоже молчал об этом… Застревая в тесных колоннах, по пылающим улицам Полтавы Убийвовки выбрались на окраину города. Здесь все и произошло. Колонны внезапно попали под яростный налет вражеской авиации. Их машину разбило, тяжело ранило осколком двухлетнего ребенка шофера прямо на руках у матери. Константин Григорьевич с полчаса пробыл возле него и возле других раненых, которые окружили его медпункт, открытый на скорую руку средь поля. В это время стало известно, что путь на Харьков уже перерезан немецкими танками.

Не оставалось ничего другого, как возвращаться… Взяв Надежду Григорьевну под руки, Убийвовки возвратились с нею домой. В дом ее уже не ввели, а внесли. Это было вчера. А сегодня Константин Григорьевич уже завел речь о работе. О какой? Для кого?

— Раз выехать не удалось, то нужно начинать что-нибудь здесь, — словно оправдывался перед кем-то Константин Григорьевич. — Немцы немцами, а мой пункт «Скорой помощи» должен функционировать. Ведь Полтава не вымерла, в ней остались наши люди. Кто им будет помогать? Немцам они не нужны.

Никто не возражал.

Ляля стояла перед своим книжным шкафом, всматриваясь в знакомые корешки томов.

И мать, и отец, и тетя Варя украдкой поглядывали на свою единственную. Сегодня даже в этой стройной девичьей фигуре, даже в том, как она оперлась белой хрупкой рукой на дверцу шкафа, было что-то непередаваемо скорбное. Вдруг Ляля повернулась к родным и как-то горько, не по-своему улыбнулась:

— А что я буду делать, папа?

Надежда Григорьевна внутренне вздрогнула: глаза дочери, всегда такие светло-голубые, вдруг потускнели.

— Что я буду делать, мамочка?

И все с ужасом спрашивали себя: в самом деле, что она будет делать? Кому нужна сейчас ее астрономия, переменные звезды, которыми она бредила и которые так настойчиво готовилась исследовать?

Еще неизвестно было семье Убийвовков, что недалек тот час, когда потянутся на запад по дорогам всей Украины конвоируемые колонны молодых невольниц — вчерашних студенток, пятисотниц, учительниц, стахановок, когда горько зарыдают села и города, а леса наполнятся мстителями. Еще неизвестно было семье, что случится именно так. Но уже чувствовалось, понималось сердцем, что будет нечто подобное, что никакое примирение с тем, что надвигается, немыслимо, потому что единственно возможной была только та просторная, большая жизнь, с определенной целью, с чистым дыханием, к которой готовилась Ляля-октябренок, Ляля-пионерка, Ляля-комсомолка. А теперь эта жизнь все больше и больше заслонялась тяжелой тучей. Вернуться можно было только с боем или погибнуть рабом.

Девушка стояла посредине комнаты с широко раскрытыми глазами, которые от ее дум тускнели все больше и больше.

— Только рабыней я не буду, — вдруг промолвила Ляля ровным голосом, так, будто бы речь шла не о ней, а о ком-то другом.

На некоторое время воцарилась молчание.

— А мы тебя и не готовили к этому, — тихо сказала мама, глядя в потолок своими темными, в темных обводах глазами. — Мы тебя готовили для настоящей жизни.

IV

Вскоре через соседей дошел слух, что в центре начались аресты и обыски квартир городских активистов. Надо было ожидать, что рано или поздно волна террора докатится и сюда, на тихую улицу Евгена Гребинки. Правда, Лялю как комсомолку в городе знали мало, она приезжала в Полтаву лишь на каникулы. Но Константину Григорьевичу могли припомнить, что он некоторое время был депутатом райсовета.

Врач втянул в комнату большой деревянный ящик.

Ляля и тетя Варя вытерли его, обили сукном и клеенкой, чтобы в ящик не просочилась влага.

Начали укладываться. И тут оказалось: ящик был чересчур мал, потому что им хотелось спрятать почти все, что находилось в комнатах. Никто не знал наверняка, будут ли немцы щадить что-нибудь или вытопчут, уничтожат все без исключения. Прежде всего Ляля сняла со стен портреты, — среди них Шевченко в смушковой шапке, портреты были под стеклом, увешанные вышитыми рушниками. Тщательно вытирала их и ставила в ящике вдоль стенок один к одному. Константин Григорьевич, сосредоточенный и молчаливый, укладывал тяжелые томики произведений Владимира Ильича. Даже старые медицинские журналы старик почему-то решил засунуть в ящик. Тетя Варя, держа в руках свои любимые книги, для которых уже не оставалось места, запротестовала против эгоизма врача.

— Неужели они и медицину будут уничтожать?

Константин Григорьевич сурово посмотрел на нее.

— А вы уже забыли, что они у себя делали? Даже Гейне, поэта, сжигали на площади!

Однако медицинские журналы решили все же покамест не упаковывать. Надежда Григорьевна, не вставая с постели, настаивала на том, чтобы обязательно спрятали роман Чернышевского «Что делать?», от начала до конца переписанный от руки. Еще до революции, когда эта книга была под запретом, Надежда Григорьевна, тогда еще шестнадцатилетняя учительница земской школы, переписала роман со старшими сестрами и подругами. Одна из частей полностью была переписана рукой Варвары Григорьевны, которая теперь без очков уже не могла узнать свой собственный почерк. С тех пор прошло много времени, Ляля приобрела печатное издание всех сочинений Чернышевского, но рукописный экземпляр бережно сохранялся как дорогая реликвия маминой молодости. Теперь и «Что делать?» спрятали в ящик, обитый клеенкой.

Тетя Варя пересыпала нафталином Лялин красный берет и тоже сунула в ящик. Почувствовав запах нафталина, Ляля вышла из себя:

— Будто навеки!

Тетя обиделась, съежилась, и слезы выступили у нее на старческих глазах. Девушка вынуждена была просить прощения. Сегодня все были какие-то взвинченные, обижались на каждом шагу.

Последним сверху положили Лялин пионерский галстук с зажимом. Больше ничего не вмещалось. Однако нужно было еще укладывать и укладывать. Произведения Леси Украинки, Лялины университетские конспекты, тисненную золотом грамоту Константина Григорьевича от Наркомздрава Украины… К чему ни прикасались — все опасно было оставлять на виду, все хотелось припрятать. Надежда Григорьевна просила пристроить в ящике даже коробочку с Лялиными молочными зубами. Если бы можно было, они бы и пианино, и весь дом втиснули в этот единственный деревянный ящик, загерметизированный клеенкой. Взялись тянуть его через порог комнаты. Ящик не поддавался. Ляля тянула его к себе, отец подталкивал сзади. Тетя Варя держала дверь. Надежда Григорьевна, глядя на их работу, еле сдерживала рыдания.

Выволокли ящик через порог — и в комнате словно не осталось ничего. Будто выветрился из нее человеческий дух. Надежда Григорьевна лежала, комната казалась нежилой. То, что жило здесь годами, чем все они дышали, отодвинулось теперь за порог, и шкаф, опустев, и стены, обнажившись, сразу превратились во что-то холодное, чужое, ненужное. Ящик закопали в саду, под яблоней, в том окопе, где тетя Варя чаще всего пересиживала первые немецкие бомбежки. Присыпали землей, разровняли граблями, прикрыли картофельной ботвой.

Ляле не хотелось возвращаться в опустевший дом. Будто все, что было в их жизни самым существенным, ушло в землю и самый дух обжитости развеялся в воздухе.

Опершись на грабли, девушка стояла в задумчивости над свежим замаскированным укрытием. Вместе с запакованными вещами земля словно бы вобрала в себя, как солнечное тепло, ее девичьи надежды и стремления. И от этого она, земля, покрытая сухой картофельной ботвой, копанная и перекопанная поколениями, стала девушке еще дороже, еще — до невыносимой боли — роднее.

V

Дни наступили серые, бесцветные, похожие на сумерки. Повеяло ранними осенними холодами. После восьми вечера город замирал и никто, кроме немцев, не имел права появляться на улицах. Ночи стали неестественно длинными.

И все-таки по ночам люди чувствовали себя лучше. Фронт, который днем уже не был слышен, по ночам еще глухо гремел сплошным, будто подземным рокотом. Каждый вечер на горизонте зловеще вспыхивали далекие, еле заметные «лампады», развешанные самолетами. Сегодня более мелкие, чем вчера, завтра более мелкие, чем сегодня. Стекла на веранде уже не откликались на вздохи далеких пушек тонким дребезжащим звоном.

В первые дни Ляля, вняв просьбам больной матери, никуда не выходила из дому. К ней тоже никто не приходил. Через соседских мальчишек обменивалась лаконичными записками с друзьями, будто все они были под домашним арестом. С утра до вечера читала, читала запоем, как бывало раньше, когда готовилась к серьезным экзаменам. У них, на Кобыщанах, немцы тоже не появлялись, расположившись преимущественно в центре города. На глухой улице баснописца Гребинки по-прежнему паслись под заборами козы, равнодушные к войне и к миру.

Константин Григорьевич осуществил свое намерение и пошел на работу в городской пункт «Скорой медицинской помощи», которым он руководил перед войной. Немцы пока не вмешивались в дела этого скромного учреждения, и врач приступил к делу с таким независимым видом, будто оккупантов и вовсе не было в Полтаве. Ходил с санитарками по садам и вылавливал брошенных раненых коней, чтобы было на чем возить пациентов.

На базар ходила тетя Варя, или Варвара Григорьевна, как почтительно звали ее все Кобыщаны.

Длительное время в селах поблизости Полтавы учительствовали сестры — старшая, Варвара Григорьевна, и младшая, Надежда Григорьевна. Уже в первый год учительствования шестнадцатилетняя Надюша приглянулась земскому фельдшеру Константину Убийвовку, юноше с бравыми усами, с вышитой петухами манишкой во всю грудь. Мечтательной учительнице он также пришелся по душе. Однако сначала материальные недостатки семьи Убийвовков мешали молодым жениться, потом началась империалистическая война, и Константин Григорьевич, надев серую шинель, пошел мерить Галицию и высокие Карпаты. Пять лет ждала его Надя. Поженились они только во время гражданской войны.

Маленькая Ляля с первых дней своей жизни уже имела как бы не одну, а двух матерей. Для одинокой бездетной тети Вари светловолосая девочка сестры стала отрадой сердца, и тетя тайком и неуклюже осыпала Лялю своей искренней, нигде не растраченной любовью.

Выйдя на пенсию, тетя Варя стала жить в семье сестры. Жилистая, сухая, маленькая и цепкая, как крючок, она вела все хозяйственные дела, никогда не уставая, никогда не болея, ни о ком, кроме самой себя, не забывая. Чуткая семья хорошо понимала ее молчаливое самопожертвование, скрываемое под внешней суровостью.

К новым оккупационным порядкам Варвара Григорьевна отнеслась с явным презрением. На базар она отправлялась воинственно и сердито, похожая на маленькую взъерошенную наседку. С тех пор как немцы заняли город, тетя Варя сердилась и покрикивала на всех и вся. А с базара возвращалась вне себя от гнева.

— Вы только подумайте! — закричала она сегодня еще с порога, глядя на присутствующих выцветшими, почти белесыми глазами. — Проходимцы окаянные, они приняли меня бог весть за кого! Паненкой называть женщину моих лет!

Ляля медленно закрыла книгу и молча посмотрела на тетю Варю, сжавшуюся от гнева и обиды в сухой жилистый клубочек.

— Только приблизилась к базару, как вдруг подошли ко мне два шалопая, и, заглянув в кошелку, процедили: «Ком, паненка, шляфен в тюрьму!» Еще и ржут при этом, мерзавцы! Если бы соседки не заступились, потянули бы, собаки, я вам говорю. Вот настали времена!.. Говорят, тюрьма уже битком набита. Врача Гринберга повели со всей семьей — с женой и детьми. Самого маленького жена держит на руках, а он, глупыш, еще и смеется. Ох, дожили…

— Доченька, дай мне воды, — попросила мама, тяжело дыша на постели.

— А по Пушкинской, — продолжала тетя Варя, — гнали наших пленных, идут раненые — никто их не перевязывает, вся улица за ними покраснела от крови. Один нагнулся оправить обмотку, отстал на шаг, конвоир дал очередь из автомата прямо по нему — и не встрепенулся, сердечный. Вот что творится!

Ляля молча слушала тетю Варю, пристально глядя на нее, суровые глаза ее все больше округлялись, Потом встала, подошла к гардеробу и сняла с вешалки свое синее пальто.

Надежда Григорьевна чуть слышно застонала.

— Куда ты, Ляля?

— Никуда, собственно… Пойду к Сережке… Хоть душу отведу…

— Теперь везде опасно, Ляля. — Мамины глаза, подернутые глубочайшей печалью, умоляли: не одевайся. — Кроме того, сегодня должна прийти портниха.

— Не беспокойся обо мне, мама. Я буду осмотрительна. А портниха никуда не денется.

Ты надеваешь демисезонное? — ужаснулась тетя Варя. — И модельные?

— Они мне не жмут, — сказала девушка.

— Тебе не жмут, так им бельмом в глазу! — рассердилась тетя. — Сейчас все стали одеваться в самые что ни на есть лохмотья. Сегодня на базар вышли, как побирушки. Я дам тебе свою корсетку…

[1]

— Нет. Я буду ходить так, как ходила.

И она надела пальто и белый берет. Тетя беспомощно держала в руках свою залежавшуюся, побитую молью корсетку.

— Я ненадолго, мама… Прошу тебя, не волнуйся.

Мать снова простонала:

— Но ведь там…

— Ничего. Твоя дочь не растеряется…

VI

Шла быстро, глядя под ноги. На тротуаре шевелилась хрупкая, не успевшая пожелтеть листва. Этой осенью ударили ранние заморозки, и деревья осыпались еще совсем зеленые. В верхушках голых деревьев высвистывал ветер.

Возле бывших армейских складов-бараков работала большая группа гражданского населения, окруженная немецкой стражей. Люди, наверное, умышленно отворачивались от улицы, выставив к ней свои сгорбленные спины, по которым Ляля никого не могла узнать. Вкапывали высокие тесаные столбы, трамбовали землю. Среди работающих шнырял пожилой офицер с рулеткой в руке, старательно вымеряя расстояние между столбами, покрикивая на помощников. Тут же рядом команда солдат весело сбрасывала с машины огромные мотки колючей проволоки. От этого зрелища мороз пробежал у Ляли по коже, будто к ней уже прикоснулся этот колючий позорный провод. «Что же это такое? — спрашивала Ляля неведомо кого, быстро проходя мимо каменных бараков и ожидая, что ее вот-вот остановят внезапным окриком. — Что же это будет?»

— Ляля! Что же это такое?

Девушка, встрепенувшись, подняла голову. Со стороны базара к ней приближалась мать Сережки Ильевского, невысокая, довольно полная женщина, с кошелкой в руке. У Ляли отлегло от сердца.

— Что же это такое, девочка?! — говорила Ильевская с ноткой упрека в голосе. — Мало того что дорожку к нам забыла, а теперь вот и на улице не замечаешь…

— Что вы, тетя Оля! — Ляля смотрела на Ильевскую так, будто и в самом деле чувствовала за собой вину. — Как раз к вам и направилась… Сережке лучше?

— Лучше не лучше, а лежать теперь не время, — с сердцем ответила Ильевская. — Задала им с Любкой норму: намолоть вдвоем десять стаканов муки, пока с базара вернусь.

— Что же вы несете?

— Полную корзину прошлогоднего снега. Пошли.

С Сережкой Ильевским Ляля училась в одной школе и прекрасно помнила стенгазеты, заполненные его стихами. Хотя позднее пути их разошлись — Ляля поехала учиться в Харьков, а Сережка поступил в Полтавский пединститут, — они продолжали дружить и поддерживать «родственные связи». В первые дни немецких налетов Сережку завалило обломками в рухнувшей институтской библиотеке, и его положили в городскую больницу. Уже перед самым наступлением оккупантов на Полтаву мать забрала его домой.

— Вишь, что сделали с городом, — ворчала Ильевская, идя рядом с Лялей и осматривая дома. Над балконом одного из помещений уже был вывешен портрет Гитлера. — Прикрылись дерьмом… Нет житья ни в доме, ни в саду, зато Гитлер на виду.

Ляле казалось, что это вовсе не ее город, что она видит его впервые. Люди по улицам теперь не ходили, а бегали, ныряя в переулки, как в мешки. Здоровались, глядя исподлобья, торопливо, будто стыдились и боялись друг друга. Встречая некоторых знакомых отца, Ляля не останавливалась, не заводила

с ними разговора, как это было прежде. Кивала на ходу и тоже чувствовала себя неловко…

— Что сегодня с тобой? — обратила на нее внимание Ильевская, привыкшая всегда видеть Лялю с открытой приветливой улыбкой. — Будто привезенная… От людей отворачиваешься… Что с тобою?

— Я не знаю, тетя Оля… Как-то мне неловко… Вроде я виновата в чем-то. Будто слышу упреки отовсюду. Такая, дескать, молодая и здоровая, мы тебя столько учили, воспитывали… А ты теперь спокойно прохаживаешься по улицам и не думаешь о том, почему город сдан, почему не эвакуированы все…

— Такое скажешь, — прервала ее Ильевская. — Второй Сережка… На того тоже «все смотрят».

— Да, в самом деле смотрят, тетя Оля…

— Еще бы не смотрели. Ты ведь нарядилась, будто на демонстрацию. Вот и режет глаза.

Среди обычного шарканья ног пешеходов Ляля вдруг услышала сзади отдаленное металлическое щелканье. Губы ее невольно стиснулись в брезгливую гримасу.

— Пойдемте побыстрее, тетя Оля…

— Чего тебе не терпится?

— Слышите: клацают?

— Я не слышу… Где?

— За спиной.

— Пускай себе клацают, — сказала, оглянувшись, Ильевская, однако ускорила шаг. — Костями бы вы клацали!

Когда подошли к дому, в котором жили Ильевские, Ляля еще с улицы услышала, как во дворе гудят самодельные жернова. Городские мельницы стояли, цены на муку подскочили невероятно, и полтавчане в последнее время начали обзаводиться, как первобытные люди, собственными «мельницами».

— Жернова гудят, аж в Берлине слыхать, — сердито сказала Ильевская, открывая калитку.

Из сарая навстречу им вышел, прихрамывая, Сережка с сестрой Любой, красивой черноглазой девочкой.

— Перевыполнили, мама! — радостно сообщила Люба, белая от мучной пыли. — Двенадцать стаканов!

Сережка стоял молча, опустив руки и глядя в сторону. Невысокий, с тонкой шеей, он белым чистым лицом, и блестящими глазами, и черными стрелками бровей поразительно был похож на свою сестренку. На нем была черная бархатная толстовка с таким же пояском, низенькие стоптанные сапожки. Штаны были напущены на них, как шаровары.

— Колесо неволи крутишь? — спросила Ляля, поздоровавшись.

— Кручу, — ответил Сережка, слегка картавя.

Взглянули друг на друга, и оба тотчас же потупились. Им обоим было как-то не по себе.

— Пошли в комнату, — сказал наконец Сережка и, повернувшись к Ляле спиной, первым стал подниматься в дом.

— А я думала, что ты до сих пор лежишь, — сказала Ляля, когда они прошли через кухню в комнату Сережки и остались одни. — Решила проведать.

— Спасибо, — буркнул Сережка. — Теперь не улежишь.

— Зажили твои раны?

— Затягиваются.

— А я целые дни дома и дома. Будто в яме.

— Читаешь?

— Сейчас это единственное утешение.

— Что ж ты читаешь?

— Еще раз перечитала «Как закалялась сталь». Как-то особенно, по-новому теперь все это воспринимается…

— Жизнь консультирует, — горько заметил Сережка.

— Ты знаешь, — сказала Ляля немного погодя, — наши уже пригласили портниху, чтобы учила меня шить.

— Что ж… предусмотрительно…

— Может, попаду к какой-нибудь немке, и шитье избавит меня от конюшни. Ценная профессия. А ты?

— Что я? — посмотрел Сережка на Лялю. Его стрельчатые брови были высоко подняты. Они всегда высоко подняты, будто однажды что-то удивило юношу и он до сих пор вспоминает об этом. — Я… ничего.

— Как ничего? Наверное, пишешь?

— Понемногу.

— Почитаешь? — Ляле не столько нравились Сережкины стихи, сколько искренний пафос, с которым он всегда их читал. — Почитай, Сережка.

— В другой раз, — отмахнулся он, смущаясь от того, что ему и впрямь хотелось читать свои стихи.

— Я же вижу, что тебе хочется прочесть, — сказала Ляля. — Не ломайся.

Сережка нервно пригладил назад свой черный чубик и, встав из-за стола, прошелся к окну, выходившему на Первомайский проспект. Внизу, возле подъезда противоположного дома, стояли в ряд немецкие автомашины.

— Открывают банк, — процедил Сережка сквозь зубы.

— Я больше не прошу, — предупредила Ляля капризно.

Сережка, глядя в окно поверх дома, начал своим хрустальным тенорком:

Ранец возьму на плечи,

В карман бумаги лист,

Пойду, неизвестный предтеча,

В ветреный дикий свист.

Пойду я за дали морские,

В нездешние страны пойду,

Туда, где дома городские

Не рушатся в дымном аду

[2].

Сережка оглянулся на Лялю. Она слушала. Тогда, еще выше подняв голову, он продолжал:

Невольничье солнце серо

Светит в моем краю.

Тигры или пантеры

Примут меня в семью.

Презрев человека и зверя,

В джунглях построю вигвам,

В единого бога веря,

Которого выдумал сам.

Закончив читать, Сережка снова оглянулся на Лялю. Девушка смотрела на него насмешливо.

— Далеко же ты собрался, друг, — сказала она иронически. — Бежать, значит, надумал?

— Не бежать, а идти!

— Это софистика. Главное, от кого уходить? Не от самого ли себя?

— От фашистов! — твердо сказал Сережка.

— От них ты, наверное, недалеко убежишь. Догонят. Не успеешь построить свой вигвам «среди тигров бурых».

— Ляля! Я прошу тебя: не иронизируй!

— Я не иронизирую. Скажи, Сережка, ты это серьезно: «полон презренья ко всему»? Неужели ты решил отречься… от всего?

— От чего «от всего»? — не понял сначала Сережка.

— От всего, что было. От нашего. Ты, наверное, готовясь в дорогу, уже и комсомольский билет порвал?

— Что? — остолбенел Ильевский. — Не смей со мной так разговаривать, Ляля! Не смей!..

Нервным движением он резко отвернулся от нее и снова остановился у окна. Ветер гонял по улицам листву. Низко над городом катились серые валуны туч.

Сережка стоял, ссутулившись, и обиженно молчал, не поворачиваясь к Ляле. Она встала и пошла к нему, Ласково положила руки ему на плечи, заглянула в лицо юноше. Глаза его были полны слез.

— Когда ты это написал, Сережа?

— Сегодня, когда жернова крутил…

— Я не все сказала. Кое-что вызывает возражения, но поэзия все-таки чувствуется. Тебе этого достаточно? — Она снова заглянула ему в лицо.

— Не смотри на меня, Ляля. Сядь. А то, когда стоишь рядом, ты всегда смотришь на меня с высоты своего роста, — сказал Сережка. — Меня это угнетает.

Ляля, усмехнувшись, отошла к столу.

— Куда же ты все-таки хочешь бежать, Сережка? — спросила она немного погодя.

— Сам не знаю, — откровенно сказал хлопец. — Бывает вот такое… Бросил бы, кажется, все да и пошел бы в люди, как Тиль Уленшпигель… С птицей на плече и с песней на устах… Развлекал бы их в горе, поддерживал бы… Потому что так, как сейчас, — невозможно. Задохнусь.

— К людям хорошо, но уйдешь от людей, Сережка, — сказала девушка грустно, — неминуемо заблудишься. Я сама сегодня чуть было не заблудилась, — призналась она. — И где бы ты думал? В Полтаве. В нашей Полтаве, Сережка!.. Будто попала в совершенно незнакомый мрачный город. Иду мимо бараков, — знаешь, где склады были перед войной, — смотрю, обносят их колючей проволокой, в три ряда. Вышки уже стоят. Видимо, будет концлагерь. Просто удивительно, когда они успевают. Будто за одну ночь.

— Мастера. Набили руку.

— Прохожу мимо детской поликлиники, гляжу — тоже обводят проволокой. Вывеска: кригслазарет… Можно ждать, что, проснувшись завтра утром, увидишь, как весь город уже опутан колючей проволокой.

На лице Сережки появилась болезненная гримаса.

— Все-таки я прав, Ляля, — доверчиво прошептал он. — Давай бежать! Скорее бежать, Ляля! Пропадем.

— Куда, Сережка?

— Куда? Известно куда. К фронту, к нашим!..

Ляля задумалась.

— Хорошо, — сказала она после паузы. — Мы убежим, спасемся. А другие? Ведь все не могут убежать?

Ильевский не нашелся, что ответить.

— Ты говоришь, «к фронту». А дальше что?

— Вступим в армию и будем воевать.

— Воевать… Воевать можно всюду, Сережка. А где воюют — там и фронт. Разве бойцы гоняются за фронтом? Они сами его создают.

— Все это так, Ляля. Но не забывай одну вещь. Кончится война, и найдутся люди, которые всегда косо будут смотреть на таких, как мы. Скажут: они оставались у немцев, они жили под немцами.

— Кто так скажет? — вспыхнула неожиданно Ляля, будто Сережка тронул ее самую больную струну. — Бездушный ханжа будет, кто так скажет… Но не будет, не будет этого, Сережка. Правду о нас скажут наши поступки и наше поведение!..

Она умолкла, не на шутку разволновавшись. Сергей стоял у окна, покусывая губы. Воронье черной тучей кружилось над домами и садами.

— В конце концов, главное не то, где ты будешь, — немного успокоившись, продолжала свою мысль Ляля. — Главное — что ты будешь делать. Нужно, чтобы под оккупантами горела земля. Издали жечь трудно. Жечь ее нужно здесь.

— Я тоже об этом думал, Ляля.

— Думал? Это хорошо. Собственно, тут долго и думать нечего. Нужно начинать действовать, Сережка… Скажи мне, где тот танкист?

— Какой танкист?

— Разве ты не знаешь? Тот, который горел. Которого Власьевна с твоей матерью от огня спасли.

— А, Леня! — просиял Сережка. — Он уже работает. Устроился слесарем на заводе «Металл».

— Ты с ним говорил? Что за парень?

— Кремень парень, — сказал Сережка. — Наш человек, советский.

— Видишь, и впрямь выходит, что одно только местопребывание еще не изменяет человека, его внутреннее содержание, — сказала девушка. — Выходит, что духовную его структуру, внутреннюю сущность не втиснешь в паспорт и в место прописки!

— Конечно, — согласился Сережка. — Это не только прописка. Это каждое дыхание. За Леню я уверен, что, кинь его хоть на Марс, он и там будет нашим.

— Когда ты нас познакомишь?

— Хотя бы и сегодня. С работы он возвращается после пяти.

— Где соберемся?

— Можно у меня.

— Хорошо. Начнем с этого…

Они принялись советоваться, все больше и больше воодушевляясь в предчувствии серьезной работы. И постепенно без следа исчезло неприятное ощущение неловкости, чувство моральной подавленности, которое наполняло обоих в первые минуты сегодняшней встречи.

Когда Ляля, собравшись уже домой, вышла на кухню, она вся сияла, раскрасневшись, как это бывало раньше.

— Чему это вы так обрадовались? — удивленно спросила Ильевская. — Не иначе поссорились и помирились?

— В шахматы играли, — весело сказал Сережка. Раньше, когда заходила Ляля, они непременно садились за шахматную доску сыграть несколько партий.

— В шахматы? — сурово спросила Ильевская. — А это чьи же шахматы?

Она указала под стол. Там лежала запыленная шахматная доска. Сергей смутился.

— Эх ты! — укоризненно покачала головой Ильевская.

— Прости, мама, за неправду. Мы просто… душу отводили, — сказал Сережка честно.

VII

В воскресенье по Пушкинской улице Лялю вел под руку высокий юноша. Ляля все время смеялась, юноша, наверное, развлекал ее какими-то шутками. Он был в простых армейских сапогах, в куцей, будто подрезанной шинели, в танкистском шлеме. Если бы кто-нибудь потребовал у него документы, он без суеты и волнения показал бы удостоверение на имя Ивана Адриановича Пархоменко, слесаря завода «Металл». И если бы на самом заводе «Металл», который немцы решили приспособить под свою прифронтовую мастерскую, спросили у старых рабочих-полтавчан об Иване Пархоменко, они дружно подтвердили бы, что действительно хорошо знают этого светловолосого парня, сына Марии Власьевны Пархоменко. Знают, леший бы его взял, изрядно насолил он им, мастерам, еще будучи фабзайцем, а теперь вот снова откуда-то свалился на их голову. Так бы они ответили…

В конце концов, трудно отличить прокопченные темные руки слесаря от шершавых рук кадрового танкиста.

— Ты только не горячись, Леня, — говорила девушка, когда они уже выходили на окраину в березовый перелесок, который вся Полтава называет Белой рощей. — В таких делах, Леня, выдержка — прежде всего.

Ляля была в осеннем пальто поверх пушистого лыжного костюма. Остроносые туфли на высоких каблуках рядом с широкими шароварами казались особенно изящными и легкими.

— Я уже вижу! — воскликнул юноша, вглядываясь безбровыми глазами в просветы белостволых березок. — Вон он, увяз в болоте. Эх ты, друг!..

— Не кричи, прошу тебя, Леня. — Девушка обеспокоенно оглянулась вдоль аллеи.

— И гусеницы слетели, и башню, видно, заклинило!

— Это твой?

— Нет, это Федорова… А своего я что-то не вижу…

— Запоминай место.

— Подожди! — Леня непроизвольно вырвал свою руку из Лялиной руки. — Ты видишь? Это же командирская машина!

— Твоего командира?

— Что же это такое? — ничего не слышал Леонид. — До сих пор я думал, что она тогда вырвалась, а, оказывается, она тоже засела!

— Не одна она…

— Что-о? — Леонид метнул свирепый взгляд на девушку. — Да пускай бы все сели, лишь бы она вырвалась!

— Очень хороший был командир?

— Командир как командир, не в том суть… Полковое знамя было на той машине!

— Знамя изготовят, Леня…

— «Изготовят!» Ничего ты не понимаешь в этом. Полк, потерявший знамя, расформировывается! Не существует больше!

— В самом деле? — Ляля стояла, глубоко пораженная. — Я этого не знала. А может, его спасли? Может, они вышли?

Леонид сопел, молча осматривая местность. Пахло набухшей корой, мокрыми листьями.

— И все же, Леня, нам нельзя задерживаться, — спохватилась девушка и, потянув парня за руку, заставила его повернуться на месте. — Нам пора возвращаться… Хорошо запоминай. Ночи теперь такие темные. Да еще в лесу…

— Я в любом лесу как дома, — буркнул Леонид мрачно. — На Енисее вырос… И все-таки когда же она, командирская, засела? Это мне просто непонятно!

Он еще раз оглянулся. Сквозь белую гребенку березняка еще виднелись разбросанные по низине замершие танки.

Леня присел на корточки, разглядывая сквозь деревья почерневшие машины.

— Вон моя! — воскликнул он, увидев свою машину. Голос его дрогнул. — Моя, моя… — Леня уже шептал это тихо, с трудом.

— Леня, смотри, заяц! — дернула Ляля товарища за руку. Заяц сидел перед ними на тропинке, насторожив уши, как свечки. Леня свистнул. Косой удивленно повел головой и будто нехотя поскакал в кусты.

— Так могут и волки расплодиться под Полтавой, — промолвила Ляля. — Раньше здесь по выходным полно было полтавчан, а теперь…

— Жаль, нет винтовки. Я бы его с первого выстрела… А вечером уже пельмени варил бы!

Ляля внимательно посмотрела на парня.

— Кстати, как ты живешь, Леня? — спросила она. — Материально…

— Живу, — нахмурился Леонид. — Зажигалки научился делать, а Власьевна продает. Вот шинель она мне купила… Малость коротковата, правда, на меня… Третий рост…

— Мы тебе что-нибудь в складчину…

— Оставь ты, Ляля! — обиделся Леонид. — Теперь всем так… Думаешь, Ильевский лучше меня живет? Да они просто голодают, только Сережка не признается. А я со своей Власьевной как-нибудь перебьюсь. Власьевна — душа бабуся!.. У нее сын где-то на Балтике — морячок, — сказал Леонид и задумался. — Все-таки мне не верится, что весь экипаж командирской машины погиб. Это было бы черт знает что!

Уже выходя из Белой рощи, они на боковой тропинке неожиданно увидели двух немцев офицеров. Небрежно положив ружья на плечи, офицеры медленно шагали в высоких охотничьих сапогах. У одного за поясом мягко свисал заяц вниз головой.

— Какие же они! — шепнула Ляля. — Хари толстые, а глаза — голодные.

— Хочешь, я их сейчас уложу? — прошептал Леня, косясь на немцев.

— Не смей трогать! — Ляля ускорила шаг, теснее прижавшись головой к плечу юноши.

Офицеры, шедшие позади, перекинулись на своем языке несколькими словами и громко захохотали.

— А зря! — Леонид ударил себя по карману широкой ладонью. — У меня семизарядный.

— Ты носишь с собой? Днем?

— И днем и ночью.

— Чтоб это было в последний раз. — Б голосе девушки прозвучали повелительные нотки. — Зачем форсить? Ты слышишь?

— Есть, — чуть было не козырнул Леня Пузанов.

…А ночью он снова появился в Белой роще. Стояла непроглядная тьма, и лишь белые стрелки берез невыразительно светились в ней. Ветер ровно шумел в верхушках, а внизу было совсем тихо.

Пузанов уверенно пробирался между стволами, не цепляясь, нырял сквозь кусты, и ни один сук, ни одна ветка не хрустнули под его ногами, будто не сапоги, кованые и тяжелые, ступали по чуткой листве, а лапы крадущегося тигра. Сережка Ильевский пробирался в темноте следом за ним. С непривычки Сережка все время за что-то цеплялся, кусты хватали его за полы, исцарапанные руки остро щемили. Все колючие ветки, казалось, нарочно направляли свои острия ему в глаза. «Странно, как он тут ориентируется, — думал Ильевский о Леониде. — И как он умеет так ходить: ни треска, ни хруста…»

Леонид слегка шелестел шинелью перед его носом, невидимый, как дух. «Разве мне строить в джунглях вигвам? — подтрунивал над собой Сережка. — Это такому, как Ленька!..»

Наконец кустарник закончился, прохладный тугой ветер дохнул им в лицо, и они остановились. Ветер дул уже с поля.

— Видишь, — шептал Пузанов, наклоняясь к Сережке и указывая рукой вперед. — Видишь, громадина темнеет?

— Ничего не вижу, Леня…

— Вот еще мне!.. Да ведь совсем близко!

— А верно! Вроде что-то выплывает.

— Это он и есть. Ты ляжешь здесь и будешь ждать. Как только сниму, — Леня говорил о пулемете, который надеялся снять с подбитого танка, — я тебе свистну чибисом…

— Как это чибисом?

— Эх ты, друг… Тоже мне поэт… Ну, просто свистну!.. А ты тут прислушивайся как следует… В случае чего — действуй, как условились…

— Есть, — сказал Сережа скромно.

Сначала Пузанов направился к командирской машине. Обошел вокруг нее, ласково ощупывая рукой броню. В левом борту зияла темная пробоина. Через открытый люк башни Леонид привычно забрался в танк, посветил фонариком. Пусто. Все, что можно было снять, кто-то уже унес, похозяйничал раньше него. Попробовал неподвижные мертвые рычаги управления и вылез из башни. Было тоскливо, и все же вроде легче стало на душе. Экипаж успел выйти.

Спотыкаясь на болотных кочках, Пузанов направился к своей машине. Она чернела приземистым силуэтом в нескольких десятках метров впереди. В этой машине он встретил войну на границе Западной Украины. В ней выдержал трехдневный неравный бой с врагом, когда по фронту в тридцать километров шли лесом, танк на танк, в лобовую — и горели. Тогда он сберег машину. Теперь она, беспомощная и молчаливая, стояла, завязнув в трясине, и словно ждала его.

Внезапно в нескольких шагах от машины Пузанов остановился. В танке что-то стучало. Наверное, подумалось ему, это Ильевский устал ждать и забрался в машину.

Подошел ближе.

В машине покашливали, сопели, чертыхались.

— Ты знаешь, Борис, — слышался молодой недовольный басок, — ничего не могу сделать… Где он закреплен, что его держит — ни черта не вижу….

— Брось, Валька, — скороговоркой ответил другой молодой голос. — Так мы с ним до утра провозимся. Лучше уж завтра придем с фонариком. А сейчас давай займемся аккумулятором.

Снова послышались стук и тяжелое сопение, уже, вероятно, у аккумулятора.

— Не сможем мы вытянуть аккумулятор, — произнес вскоре тот же басок. — В нем, пожалуй, пуда четыре будет. Ты не мешай мне, Борис!..

— Ты сам мне мешаешь, Валька!

Пузанов улыбнулся и тихо поднялся к люку. Не выпуская из руки револьвера, крикнул вниз:

— Эй вы, конспираторы! А ну-ка, вылазь!

В машине притихли, даже сопеть перестали. Вероятно, «конспираторы» замерли на месте.

— Вылазь, кому говорю! — вновь скомандовал Леонид.

Через минуту возле танка стояли, потупившись, двое парней: один — высокий, широкоплечий, другой — маленький, в кепке с огромным козырьком.

Пузанов пренебрежительно оглядел своих пленников, свистнул Ильевскому. Юноши вздрогнули от этого свиста.

— Ну что, сняли? — спросил их Пузанов насмешливо. — Вы думаете, тут как — тяп-ляп?.. Вот я вам покажу, как снимать!

Задержанные дружно сопели, опустив головы.

— Что тут такое? — храбро спросил Ильевский, приближаясь.

— Сережка?! — Задержанные встрепенулись, узнав его по голосу. — Сережка, это мы!

Ильевский пригляделся к ним в темноте:

— Валентин? А это кто? Борис?

— Я! — очень живо, даже заискивающе ответил перепуганный Борис.

— Что вас тут носит? — допрашивал Ильевский, как строгий следователь.

Пузанов обратился к нему:

— Знакомые?

— Да это же наши орлы с Подола!.. Знакомься, Леня: это Валентин Сорока, а это Серга Борис…

Парни с некоторой опаской подали Пузанову руки.

— Ваше счастье, — буркнул Леонид. — Ну и головы!.. Кто ж так делает? Охрану не выставили — раз, разговорчики — два, спички зажигаете в машине — три. А если бы это не мы?

— Ничего не видно, — пробормотал широкоплечий Сорока.

— Да вы и днем бы его не сняли! — с ноткой хвастливой гордости сказал Пузанов. — Машина тоже не глупая, она ждет рук хозяина!

Борис неуверенно глянул на него из-под своего козырька:

— Так как же быть?

— А я вот покажу сейчас, как быть! — Леонид мгновенно очутился на машине и бесшумно исчез в ней.

Вскоре из люка высунулся контур пулемета.

— Принимай, Сережка! — послышался голос Леонида.

Ильевский, приблизившись к люку, взял из рук непривычно тяжелое оружие.