Люди долга и отваги. Книга вторая

ЖИЗНЬ НА ПОСТУ

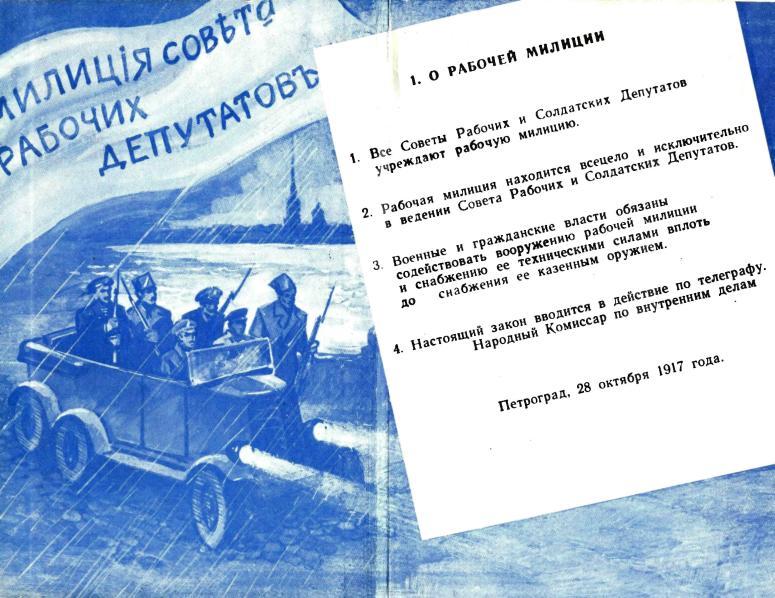

Среди представителей множества профессий есть такие, которые вызывают у нас особый интерес и симпатию, гордость и уважение. Говоря об этом, я прежде всего имею в виду работников органов внутренних дел. Еще в грозовые октябрьские дни 1917 года заступили они на боевой пост и до наших дней, верные своему революционному долгу, не покидают его.

Лаконичное, но очень емкое это понятие — «быть на посту». Оно подразумевает и неусыпную бдительность, и молниеносную оперативность, и цепкую память, и физическую закаленность.

Как бывшему военному разведчику, мне особенно близка и понятна та «готовность номер один», в условиях которой изо дня в день живут и действуют солдаты правопорядка. В их службе нет мелочей. Их святой закон — не жалея себя, всегда и в любых условиях приходить на помощь людям. К ним как нельзя более точно подходят слова Владимира Ильича Ленина о том, что нет ничего труднее героизма будничной работы.

Да, образ работника органов внутренних дел неразрывно связан с понятием о мужестве и отваге, смелости и находчивости, честности и справедливости. Показать эти качества на страницах печати — задача очень важная. Ибо ничто так не помогает воспитанию людей, как живой пример верности коммунистическим идеалам, человеколюбия, принципиальности, бесстрашия.

В докладе на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС товарищ М. С. Горбачев подчеркивал:

«В обогащении духовной жизни общества новыми ценностями, идейном и нравственном возвышении советского человека велика роль литературы и искусства… Нет сомнений в том, что новые задачи, которые решаются сегодня, найдут достойный отклик в художественном творчестве, утверждающем правду социалистической жизни».

Думается, что книги «Люди долга и отваги» в известной мере послужат идейному и нравственному воспитанию советских людей, станут одним из творческих откликов на новые задачи, которые партия ставит сегодня перед органами правопорядка. Как и в первой книге, авторы предлагаемого сборника — писатели, журналисты, работники органов внутренних дел — поучительно и интересно рассказывают о тех, кто стоял у истоков великого дела защиты завоеваний революции, кто совершал подвиги на фронтах Великой Отечественной войны и кто ныне продолжает славные революционные и боевые традиции предшественников. В сборник составителем включены произведения известных мастеров слова, а также тех, чьи шаги в литературе можно назвать первыми. Широки и хронологические рамки публикуемых материалов: от первых лет Советского государства до настоящего времени.

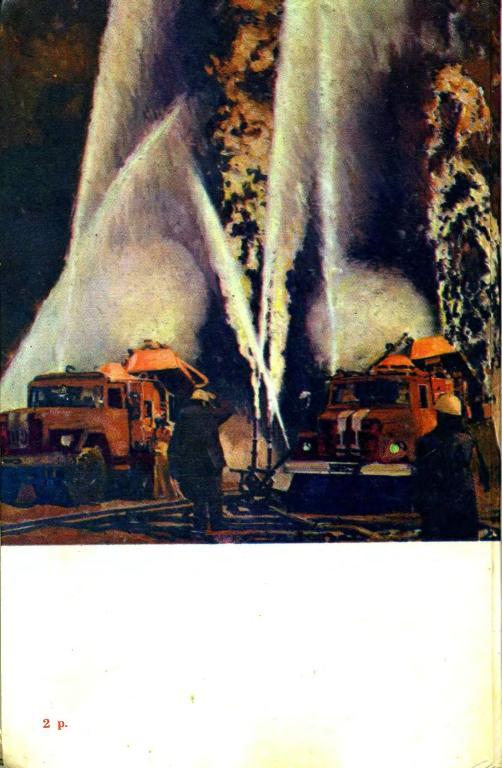

Читатель найдет в книге обширную галерею портретов преданных своему делу людей — представителей уголовного розыска и БХСС, пожарной охраны и постовой службы, госавтоинспекторов и следователей… Лучшие годы своей жизни проводят они на незримом фронте — фронте, где есть только передовая. Где и в наше мирное время случается беда и гибнут люди. Фронт этот — борьба с преступностью.

Герои сборника владеют навыками и методами борьбы с преступниками, обладают необходимыми познаниями в области педагогики и психологии. Все они — люди не только высокого долга, но и высокого профессионального мастерства. И в этом, думается, особая ценность книги, ибо в ней речь идет о правофланговых органов внутренних дел, уровень работы которых отвечает тем крупным социальным переменам, которые произошли и происходят в нашей стране. Мастерство требуется им не только для обезвреживания преступников, но и для того, чтобы помочь оступившемуся человеку снова встать на правильный путь, чтобы умело защищать государственные интересы и неусыпно охранять народное добро.

Отрадно сознавать, что работники органов внутренних дел всегда на посту, бдительно оберегают покой и творческий, созидательный труд советского человека, в любую минуту готовы защищать его честь и достоинство. В этом еще и еще раз убеждает и предлагаемая читателю книга.

Герой Советского Союза

В. В. Карпов,

Первый секретарь правления

Союза писателей СССР

РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЕ

Владимир Киселев, Леонард Фесенко

НАРКОМ РЕВОЛЮЦИИ

Почтовый поезд в тот ноябрьский день 1917 года прибыл в Петроград с большим опозданием. Но никто этому не удивился — опоздания стали обычными. Из классного вагона неторопливо сошел невысокий, плотный мужчина с бородкой клинышком, черноволосый и чернобровый, с внимательным взглядом карих глаз. На вид ему было лет сорок. На нем было недорогое бобриковое пальто с черным плюшевым воротником, какие тогда носили небогатые интеллигенты, на голове серая барашковая шапка пирожком, в руках старенький, обшарпанный портфель. Пассажира никто не встречал.

Народу на вокзале полно, только вместо привычных городовых по перрону прохаживались солдаты и матросы с красными повязками на рукавах. Никто не обратил на пассажира внимания, а немногим более трех лет назад здесь его всегда караулили филеры царской охранки, которые видели в нем опасного врага самодержавия, неотступно следили за ним. Куда бы он ни направлялся, филеры следовали за ним по пятам. Григорий Иванович Петровский, а это был он, вспомнив о недалеком прошлом, усмехнулся. На память пришел случай.

…Как-то возвращаясь из Екатеринослава, Петровский сел в поезд. Не успел занять место, как следом нырнул шпик. Григорий Иванович сразу заметил щуплого господина в клетчатых штанах, но виду не подал. Выдержка в таких делах не раз выручала его. Когда поезд остановился, Петровский прошел на площадь, сел на скамейку. Вынул газету, посидел некоторое время выжидая. Когда филер, усевшийся неподалеку, отвлекся, Петровский перешел площадь, остановил извозчика и уехал. Шпик кинулся следом, но догнать уже не мог — другого извозчика не было. И так он не раз уходил от филеров.

О своем опыте конспирации, об этом и других случаях Петровский рассказал Владимиру Ильичу Ленину.

Чуть наклонив голову к правому плечу, весело щуря глаза, не перебивая, Ленин слушал Петровского, не скрывая своего восхищения собеседником. А потом начал заразительно смеяться.

— Ловко, ловко вы обставляете шпиков, — сказал Владимир Ильич. — Знаете, и у меня было подобное, — и Ленин рассказал, как он сам уходил от филеров.

И снова от души смеялись оба.

Большая, крепкая дружба связывала вождя революции и его верного соратника по партии и борьбе Григория Ивановича Петровского. Впервые Ленин с Петровским встретились в конце 1912 года в Кракове. Рассказывая товарищам по партии, близким, верному другу и соратнику — жене Доминике Федоровне о Ленине, Григорий Иванович признавался, что именно тогда, при первой встрече, он убедился в мудрости вождя. И позже, вспоминая о своих многочисленных встречах с Лениным, подчеркивал, что Владимир Ильич своим отношением к людям, и лично к нему, поднимал человека, вселял в него уверенность в значимости его дел для революции. Григорий Иванович часто говорил, что после бесед с Лениным вырастал в собственных глазах.

Это чувство помогало ему быть стойким в далекой сибирской ссылке, куда упрятало его царское правительство. Имя Ленина укрепляло силы Григория Ивановича, вселяло твердую уверенность в правоте дела партии. В ссылке Петровский вел большую политическую работу среди крестьян, ремесленников, солдат. По его инициативе была создана среди ссыльных подпольная организация РСДРП. Григорий Иванович организовал революционный кружок для молодых якутов.

И все же дни в ссылке тянулись утомительно, трудно. И вдруг в жизнь ссыльных, как вихрь, ворвалась весть: «В Питере революция! Царь свергнут!» Зашумел, загудел поселок. Среди политических ссыльных царило небывалое оживление. Обнимались, целовались, поздравляли друг друга.

Получив телеграмму от Доминики Федоровны о Февральской революции, Петровский, накинув на плечи полушубок, без шапки, размахивая телеграммой, побежал через сугробы к избе, где жил Емельян Ярославский.

В тот же день на собрании ссыльных выбрали ревком, в который вошли Орджоникидзе, Петровский, Ярославский и другие товарищи. В колонии ссыльных все говорили о скором возвращении на родину. Но в столицу Григорий Иванович приехал из Якутска лишь в конце 1917 года. Доминика Федоровна с сыновьями Петром и Леонидом и дочерью Антониной проживала тогда в Петрограде на Выборгской стороне. Григорий Иванович очень скучал по родным. Особенно хотелось поскорее увидеть сыновей. Дело в том, что перед самой отправкой в ссылку, уже в вагоне, он прочитал записку от Петра и Леонида. Сыновья писали:

«Отец, тебя осудили, а мы решили заменить тебя и вступили в подпольный большевистский кружок…»

И это так его обрадовало: мечта каждого отца — видеть своих детей, смело идущих по его пути.

…Петровский от вокзала шел по знакомым улицам и впервые не думал о филерах, радовался предстоящей работе.

Дверь открыла Доминика. Всплеснула руками, повисла обессиленно на плече.

— Гриша, милый, как же долго ты ехал… Здоров?

— Я голоден как волк.

— Сейчас, сейчас, я приготовлю поесть, — засуетилась Доминика. — Ты пока умойся с дороги.

Петровский после долгой разлуки внимательно осматривал квартиру, стараясь вспомнить, какой он оставил ее перед ссылкой. В комнатах было прибрано, уютно. У зеркала висели два вышитые женой рушника, фотографии сыновей, родителей. На столе — стопка книг.

— Где дети, Доминика?

— О, у них своих дел полно, — гордо ответила жена. — Оба в тебя пошли.

Пообедав и немного передохнув, Петровский засобирался.

— Извини, Доминика, пойду в «Правду» узнать, что к чему. Скажи ребятам, чтобы вечером дождались меня.

Привыкнув к его внезапному появлению и такому же неожиданному исчезновению, жена не задерживала.

В редакции «Правды» он застал Якова Михайловича Свердлова. Тот, увидев в дверях плотную фигуру Петровского, приветливо тряхнул копной густых черных волос и двинулся навстречу. Долго и крепко тряс руку Григорию Ивановичу, приятно басил:

— Мы вас заждались. Владимир Ильич уже не раз интересовался, где депутаты, — Свердлов обнял Петровского, пристально вглядываясь в его смуглое лицо, внезапно заторопился: — Идите немедленно к Владимиру Ильичу. Сейчас каждый человек дорог. Он ждет вас.

— Сейчас?

— Вот именно, не теряя ни минуты.

Яков Михайлович надел пенсне, засунул в карман френча исписанный листок бумаги. Позвал Орджоникидзе.

— Собирайтесь. Запомните, Владимир Ильич остановился на квартире у Елизаровых на улице Широкой. Это недалеко. Предупреждаю, будьте осмотрительны.

Об этом он мог не говорить. Петровский и Орджоникидзе — опытные конспираторы — со всеми предосторожностями шли на свидание с Лениным. Они сменили трех извозчиков, потом ехали трамваем, чтобы не привести за собой шпиков. И только убедившись, что «хвоста» нет, свернули на Широкую. Вот и нужный дом. Пропустив Петровского вперед, Орджоникидзе остановился у двери, на всякий случай глянул вниз — там никого не было.

— Звони, — кивнул он Петровскому.

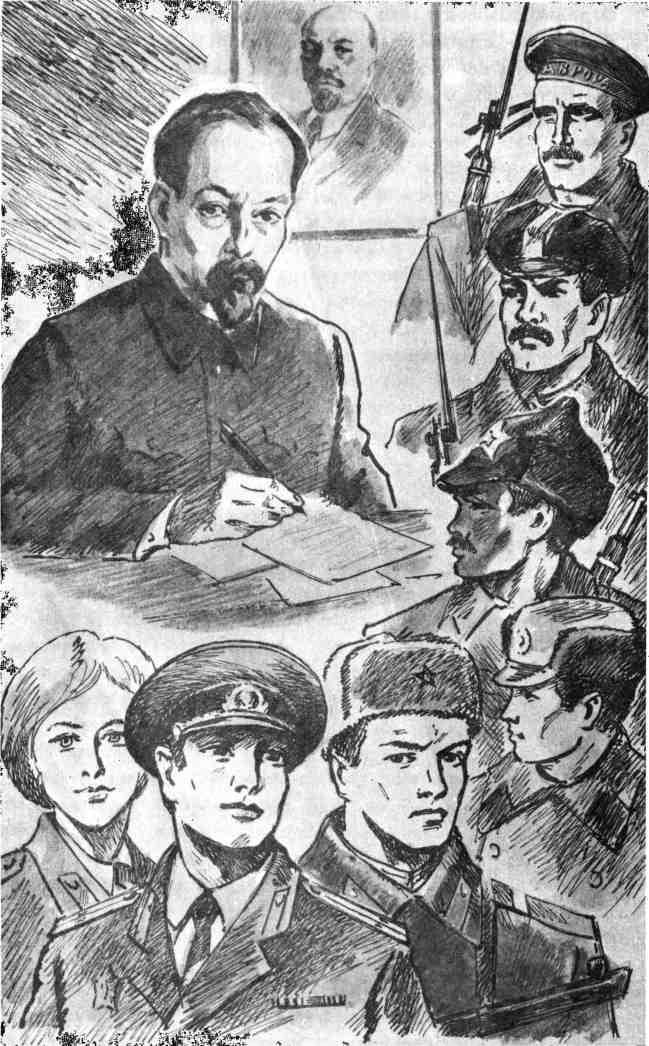

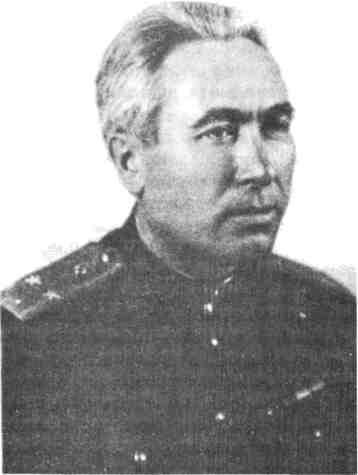

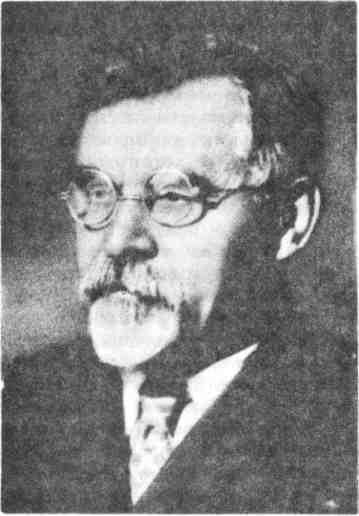

Г. И. Петровский

Узнав от хозяйки, кто пришел, Владимир Ильич сам вышел в коридор.

— Ну, наконец-то сибиряки прибыли! Здравствуйте, товарищи!

И, не дожидаясь ответа, широко улыбаясь, шагнул навстречу. Первым подошел к Петровскому и расцеловал. Потом обнял Серго.

— Давайте раздевайтесь и проходите! Рассказывайте, — поторапливал их Владимир Ильич.

Выслушав Петровского, Ленин, конечно, подробно стал расспрашивать о жизни в Якутске.

В стране фактически сразу после Февральской революции установилось двоевластие, когда наряду с официальными учреждениями Временного правительства существовали и решительно влияли на все стороны жизни Советы. Ленин четко обрисовал обстановку в партии и в Петрограде, расстановку сил и выразил уверенность в росте влияния Советов рабочих и солдатских депутатов, которые были созданы самими массами.

Петровский и Орджоникидзе вышли от Ленина радостными, окрыленными, уверенными, зная, что им надо делать.

Григорий Иванович еще несколько раз встречался с Лениным. По его совету Григорий Иванович уехал из Петрограда в Донбасс, чтобы там помочь местным организациям мобилизовать рабочих, крестьян и солдат на борьбу с буржуазным правительством Керенского, на завоевание и передачу всей власти Советам.

В последний вечер перед отъездом из Петрограда семья собралась за чаем. Доминика поставила самовар, Антонина помогала ей накрывать на стол. Пришли сыновья: рослые, красивые. Старшему Петру исполнилось семнадцать лет, Леониду — пятнадцать. Но он не хотел отставать от старшего брата.

Петровский рассказал о последних встречах с Лениным. О том, что собирается ехать на Украину.

— А вы что думаете делать?

— Отец, мы записались в Красную гвардию.

— Значит, решили стать солдатами революции. Справитесь? — Петровский пытливо посмотрел на ребят.

— Можешь быть спокойным, не подведем.

Слово они сдержали. В июльские дни, скрываясь от ищеек Временного правительства, Ленин вынужден был уйти в последнее подполье. Вместе с другими наиболее преданными красногвардейцами братья были назначены в отряд, которому было поручено охранять Ленина. Григорий Иванович мог гордиться ими. Всей своей жизнью молодые революционеры оправдали надежды отца. Оба участвовали в семнадцатом году в организации Союза молодежи в Петрограде. В гражданскую войну Петр находился в самом горниле борьбы: был председателем ревкома при обороне Уральска, комиссаром 22-й стрелковой дивизии. Леонид сражался в знаменитом корпусе Гая. После гражданской войны он окончил академию Генштаба, командовал Первой пролетарской дивизией. В годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Л. Петровский командовал 63-м стрелковым корпусом. Геройски погиб в боях с фашистами.

…Прошлое, прошлое, оно всегда с нами. О многом передумал Петровский, многое вспомнил в поезде.

Ни жена, ни сыновья не знали на этот раз о его возвращении из Донбасса. Так было надо, поэтому никто и не встречал на вокзале.

В эту поездку, как и всегда, поручение Владимира Ильича Петровский выполнил. Шахтеры прислушались к голосу большевиков, пошли за ними. Несмотря на яростное сопротивление меньшевиков, сначала в Мариуполе и Краматорской, а затем и в других промышленных районах рабочие взяли власть в свои руки.

Весть о победе в Петрограде Великой Октябрьской социалистической революции застала Григория Ивановича в Никитовке. Трудовой народ ликовал. Но на Украине были и другие силы, которым победа революции была не по нутру. Не скрывая ненависти к Советской власти, промышленники, владельцы рудников саботировали решения Советов о введении на предприятиях восьмичасового рабочего дня, отказывались выполнять требования рабочих комитетов. Они считали себя по-прежнему полновластными хозяевами заводов, шахт и держались за старые порядки. А когда убедились, что с рабочими шутки плохи, начали сокращать выплавку стали и чугуна, ссылаясь на нехватку руды. Самовольно закрывали шахты.

На огромном митинге, на который пришли тысячи рабочих, требовавших призвать хозяев к порядку, Петровский решительно заявил:

— Так дело не пойдет, конец этому произволу может положить только передача всей власти Советам рабочих и солдатских депутатов.

Петровский великолепно понимал: нужно как можно быстрее отобрать у капиталистов предприятия, национализировать их. В противном случае Республика останется без топлива, металла. Этого нельзя было допустить. Рабочие направили Петровского к В. И. Ленину, чтобы посоветоваться, как быть? И, если можно, просить помощи. Провожаемый рабочими, Григорий Иванович выехал в Петроград. Но по дороге на несколько дней задержался в Харькове, чтобы принять участие в общегородской партийной конференции. На ней обсуждался вопрос о поддержке ленинской линии развития социалистической революции на Украине. Дело в том, что меньшевики, украинские националисты пытались убедить народ, особенно фабрично-заводских рабочих, что с революцией на Украине не следует спешить. Они доказывали, что на Украине еще нет тех условий, которые якобы имеются у русского пролетариата. Подобные разговоры были только на руку капиталистам и помещикам. Петровский, как верный ленинец, выступил на конференции и обличил меньшевиков, с железной логикой доказал делегатам:

— Подобные разговоры этих, с позволения сказать, товарищей, не что иное, как заведомая ложь и обман. — Голос Петровского звенел, словно натянутая струна. Вглядываясь в лица рабочих, он видел, как они ловили каждое его слово. — Порождать неверие в социалистическую революцию, — продолжал он, — значит предавать народ!

Последние слова потонули в гуле голосов: «Правильно! Да здравствует товарищ Ленин!»

Из Харькова Григорий Иванович сразу поехал в Петроград. Проводить его на вокзал пришли Артем (Сергеев) и Рухимович — руководители харьковских большевиков.

— Передайте привет товарищу Ленину от харьковского пролетариата, — попросили они на прощание. — Расскажите в Центральном Комитете об обстановке на Украине, о том, что сами слышали и видели.

Петровский махнул товарищам рукой и вошел в вагон. И вот он снова в Питере.

С вокзала Григорий Иванович, не заезжая домой на Выборгскую сторону, отправился в Смольный пешком. Как и в июне после возвращения из ссылки, ему очень хотелось поближе увидеть революционный Петроград, подышать воздухом революции. Не спеша шел он по Невскому, мимо магазинов с зеркальными витринами, пустых мясных лавок, булочных. Его внимание привлекали тумбы, обклеенные воззваниями, постановлениями, декретами, прокламациями. По Невскому по-хозяйски маршировали отряды красногвардейцев, балтийских матросов. Шествовали демонстранты с красными флагами, лозунгами, транспарантами. Это волновало, вселяло уверенность в победе. Но Петровский заметил не только манифестации, торжественные шествия. Он видел и длинные очереди возле булочных. За хлебом люди, видимо, часами стояли на пронизывающем ветру.

По предложению Петровского из Никитовки в Петроград рабочие отправили несколько вагонов с пшеницей. «Это капля в море для миллионного города», — подумал он, вглядываясь в серые лица женщин.

Григорий Иванович почувствовал, что начинает зябнуть, поднял воротник пальто, пошел быстрее. Движение согрело его. Но в Смольный Петровского не пустили солдаты пулеметного полка, несущие охрану штаба революции. Часовой с винтовкой преградил ему путь:

— Пропуск, товарищ!

— Нет, дорогой, у меня пропуска, вызывай начальство.

Пришел комендант Смольного Мальков. Узнав Петровского, поздоровался:

— Идемте, провожу в приемную Совнаркома.

В этот момент там появился Ленин.

— Как раз вовремя! — встретил его Владимир Ильич. — Мы решили назначить вас наркомом внутренних дел. Рыков сбежал с этого поста.

— Владимир Ильич! — взмолился Петровский. — Назначьте другого товарища, а я буду его помощником.

— Во время революции от назначений не отказываются, — сказал Ленин и шутя добавил: — Дать Петровскому двух выборгских рабочих с винтовками, они его отведут в министерство внутренних дел, пусть тогда попробует отказаться. Прошу, — Владимир Ильич показал на дверь кабинета. — Заходите!

Петровский рассказал о работе большевиков на Украине, о том, какие задачи на данном этапе решают Советы. Передал просьбу харьковских товарищей прислать опытных партийных работников для налаживания работы Советов. По поводу национализации предприятий Владимир Ильич сказал:

— Такой декрет готовится.

Внимательно посмотрел на Петровского, на его уставшее лицо, спросил:

— У вас где семья, Григорий Иванович?

Не ожидая, что это может интересовать Ленина, Петровский смутился.

— В Питере все. Дома я еще не был.

— А вот это никуда не годится, они же волнуются, ждут, — пожурил Ленин и тепло добавил: — Хорошие сыновья у вас, настоящие революционеры, передайте им и всем вашим мои наилучшие пожелания.

— Спасибо.

— Как со здоровьем? — справился Ленин. Услышав, что здоровье нормальное, искренне порадовался: — Великолепно!

Владимир Ильич вкратце объяснил Петровскому, как представляет работу наркомата.

Не терпящую отлагательства задачу наркомата Ленин видел в организации Советской власти по всей России, во всех уездах и волостях. Установить прочную связь всех высших органов власти с местными Советами рабочих и солдатских депутатов, чтобы они взяли на себя руководство всеми сторонами местной жизни, проводили в деревне и в городе декреты и постановления ВЦИКа и Совета Народных Комиссаров.

— Дел у нас на повестке дня, как видите, архимного, — говорил Ленин. — А в вашем наркомате — особенно. Товарищи мне рассказывали о безобразиях, которые творятся в губерниях, даже в Петрограде, грабежах, насилиях. Имейте в виду: жулики наряду с богатеями — главные враги социализма. Их необходимо взять под особый контроль и расправляться беспощадно при малейшем нарушении правил и законов социалистического общества. Учтите это.

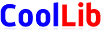

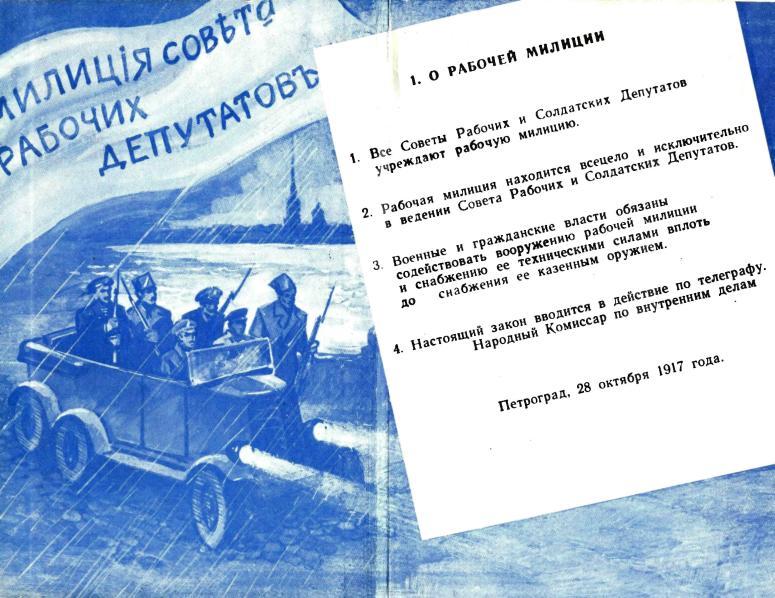

Наркомат внутренних дел должен был заняться и охраной общественного порядка, организацией новой, Советской милиции. Еще 10 ноября, через три дня после Октябрьского вооруженного восстания, по указанию В. И. Ленина от имени Наркомата внутренних дел было распространено Постановление об образовании рабочей милиции. Оно гласило:

«1. Все Советы Рабочих и Солдатских Депутатов учреждают рабочую милицию.

2. Рабочая милиция находится всецело и исключительно в ведении Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

3. Военные и гражданские власти обязаны содействовать вооружению рабочей милиции и снабжению ее техническими силами вплоть до снабжения ее казенным оружием.

4. Настоящий Закон вводится по телеграфу».

В память об этом событии ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается День Советской милиции.

В ведение наркомата Передали коммунальное хозяйство, медицинское и ветеринарное управления, иностранный отдел, ведавший всеми делами иностранцев в стране. Многие другие первостепенные задачи возлагались на НКВД, в том числе и продовольственное снабжение Петрограда.

30 ноября по предложению В. И. Ленина СНК рассмотрел кандидатуру Григория Ивановича Петровского на пост наркома внутренних дел РСФСР и принял декрет о его назначении.

В коллегию Наркомата внутренних дел вошли: М. К. Муранов, И. С. Уншлихт, Ф. Э. Дзержинский, М. И. Лацис, М. С. Урицкий, А. Г. Правдин, В. П. Антонов-Саратовский и другие опытные партийные работники. Заместителем наркома внутренних дел был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский. На ордерах, подписанных им, указывалась должность: «Товарищ наркома внутренних дел». Ранее так называли заместителя министра.

— Нам надлежит сегодня же принять дела и покончить раз и навсегда со старым министерством внутренних дел, — объявил Петровский на первом заседании коллегии. — По данному предложению вопросы есть? Принято единогласно. И второй вопрос, — Петровский смущенно покашлял. — Среди нас есть некурящие товарищи. Я бы просил учесть это и не курить в комнате, то есть в наркомате, — поправился Петровский. — А сейчас поедем в министерство и приступим к приему дел.

— Когда-то мы предпочитали не иметь дела с этим учреждением, — пошутил Лацис.

— А теперь, назло врагам, будем управлять им, — ответил решительно Дзержинский.

Петровский встал, поправил дужки очков. Оделся.

— Пошли, товарищи!

Члены коллегии вместе с Петровским в шикарном «роллс-ройсе», на котором еще недавно ездил брат царя великий князь Михаил, подъехали к зданию министерства. Поблескивая серебряными фарами, черным лаком, автомобиль с членами коллегии НКВД остановился у подъезда. Заслышав шум мотора, из-за тяжелой дубовой двери появился седобородый швейцар. В черной шинели с золотыми галунами и позументами он застыл, как изваяние.

Петровский, Дзержинский, Уншлихт и Лацис прошли мимо швейцара в вестибюль. Под высокими сводами гулко отдавались их шаги. Поражали великолепие и пустота здания. От беломраморных лестниц, пыльных ковров, затянутых паутиной хрустальных люстр несло нежилым духом.

Петровский зябко поежился, словно очутился в склепе.

— Скажите, любезный, — обратился он к важному швейцару, — есть здесь кто-нибудь из старших чиновников?

— Их превосходительство товарищ министра-с и его помощник в кабинете изволят заниматься, — по-военному браво ответил швейцар.

— Спасибо, братец. Докладывать не нужно, — остановил Петровский швейцара. — Сами доложимся. А что чиновников не видно?

— Так что бастуют-с. Стало быть на службу не являются.

— Понятно.

Члены коллегии вошли в кабинет. Первое, что они увидели, был большой стол, накрытый зеленым сукном. Массивные обитые кожей старинные кресла. У стола никого не было. Но возле окна стояли два пожилых господина.

Члены коллегии посторонились, пропуская Петровского к столу.

— Здравствуйте! Я Петровский, нарком внутренних дел. Вот мой мандат, прошу ознакомиться, — Григорий Иванович положил на стол сложенный вчетверо лист бумаги.

«Превосходительства» прочли мандат и с недоумением и нескрываемым любопытством бесцеремонно разглядывали наркома и его спутников.

Петровский выдержал этот взгляд.

— Граждане, с завтрашнего дня предлагаю вам приступить к работе. Советская власть и я, как нарком, опытных чиновников приглашают сотрудничать.

Лица у чиновников перекосились, словно от зубной боли, а потом густо покраснели. Один из них буквально взревел:

— Пулю скорее пущу себе в лоб, чем пойду к вам!..

— В таком случае — не смею задерживать, — выпрямился Петровский. — Искренне сожалею.

Члены коллегии с Григорием Ивановичем прошли по кабинетам. В помещениях было пусто, ни одного человека не встретили. В канцелярии лежали нераспечатанные пакеты, письма, пачки неразобранных бумаг. Лацис прошел к шкафам, подергал за ручки.

— Закрыты! — резюмировал он. — В знак протеста, видимо, чиновники унесли ключи с собой. Мы еще повозимся с ними.

Лацис оказался прав. В наркомате на первых порах согласились работать лишь мелкие служащие: охрана, вахтеры, курьеры, сторожа.

Григорий Иванович доложил о визите в министерство Ленину. Тот нахмурился, быстро встал из-за стола, подошел вплотную к Петровскому, дружески положил руку на плечо.

— Нужно срочно принимать решительные меры, — сказал Ленин. И повторил: — Решительные…

И меры были приняты. Не в характере Петровского затягивать решение вопроса.

— Для разбора дел, — вспоминал он, — под конвоем в течение месяца вынуждены были мы возить в Наркомвнудел старых чиновников, пока не был создан новый аппарат.

Сформировать НКВД в основном помогли рабочие Путиловского завода. На работу в наркомат пришли моряки Балтийского флота, наиболее грамотные солдаты столичного гарнизона. Ближайшим помощником Петровского стал видный работник партии В. А. Тихомирнов. Организацией милиции занялся член партии с 1912 года, стойкий большевик А. М. Дижбит, латыш по национальности.

Об этих первых и самых трудных шагах Петровский рассказывал:

— Многого мы тогда себе не представляли. Вначале нам казалось все просто — сломать старый аппарат, а на его месте создать совсем новую систему организации власти. Но как это сделать, мы еще тогда не знали. А жизнь настоятельно требовала ответов на многие вопросы, возникавшие на местах, причем вопросы эти часто нуждались в незамедлительном решении. Подчас не знали, как приступить к делу. Помню, что я весьма просто «решил» вопрос о том, как быть с такими учреждениями, как сенат, синод и некоторые другие дворянские сословные учреждения: повесили на дверях этих учреждений замки… и все. Узнав об этом «решении», Ленин рассмеялся, а потом указал мне, что прежде, чем закрывать, надо было изучить их деятельность, узнать работавших там людей и честных, желающих с нами сотрудничать, привлечь.

Снова открывать эти учреждения, конечно, не пришлось, но ленинское замечание послужило хорошим уроком сотрудникам наркомата.

В системе советского государственного аппарата НКВД Владимиром Ильичем отводилась особая роль в укреплении Советской власти, завоеваний революции. И чтобы понять, почему В. И. Ленин предложил на пост наркома внутренних дел Г. И. Петровского, вернемся еще раз к тем дням.

Ленин встретил Петровского в Смольном случайно. Рекомендовали на пост наркомвнудела нескольких товарищей. Однако на кандидатуре Петровского Владимир Ильич остановился не случайно. Видимо, он давно уже обдумал это. Во главе наркомата, которому в первую очередь надлежало заниматься строительством советского государственного аппарата, решать многие практические вопросы, должен был находиться человек, вышедший из гущи народа, хорошо знавший жизнь рабочих, пользующийся их безграничным доверием и поддержкой. Отвечал ли этим требованиям Петровский?

Григорий Иванович родился 4 февраля 1878 года в селе Печенеги под Харьковом в семье портного. Григорий был еще маленьким, когда отец в поисках работы переехал с семьей в Харьков. Вскоре от тяжелой работы заболел чахоткой и умер. У матери на руках остались двое детей. Гриша рос трудолюбивым, охотно помогал матери. Когда он подрос, мать отдала его в начальную школу при семинарии. Три года проучился Григорий. Но за учение надо было платить, а в доме часто денег не было даже на хлеб. И мать отдала его учеником в слесарно-кузнечную мастерскую. Жалованье Грише не платили, так было принято: ученик работает за еду, которую ему дает хозяин, и за то, что учит ремеслу. Но получить специальность, на что надеялась мать, ему не пришлось. Петровский пожаловался, что мастер грубо обращается с учениками, даже бьет их. Так подростком Петровский впервые восстал против несправедливости, за что и был выгнан хозяином.

Долгое время он не мог найти работы. Наконец Григорию удалось устроиться в инструментальную мастерскую при мостовом цехе Брянского металлургического завода, ему положили жалованье — тридцать копеек в день. Конечно, деньги не ахти какие, но это был твердый заработок. Здесь он научился токарному делу.

На Брянском заводе Петровский познакомился с высланным из Петербурга в Екатеринослав известным рабочим-революционером Иваном Васильевичем Бабушкиным. Бабушкин создал в Екатеринославе подпольный комитет РСДРП. В него вошел Петровский, которого Бабушкин называл своим главным помощником. Григорий брал пример со своего учителя, стремился во всем походить на него — человека большой культуры, несгибаемой воли и веры в торжество революции.

Петровский научился от него уходить от шпиков, проводить беседы с рабочими, прятать и передавать запрещенную литературу, писать и печатать листовки. На квартире у Петровского были устроены склад нелегальной литературы и типография. Он и его жена Доминика прекрасно понимали, на что идут, что им грозит, если полиция найдет у них типографию. Григорий Иванович был уверен в жене, как в себе, она не побоится никакой опасности ради борьбы за дело рабочих. Доминика дежурила, когда работала типография, чтобы не наскочили агенты охранки, прятала и передавала листовки. Всю жизнь она прошла рука об руку с Григорием Ивановичем, помогая ему в революционной борьбе и в жизни. Она ни разу не посетовала на свою судьбу.

Политическая деятельность Петровского не осталась не замеченной охранкой. В донесении Екатеринославского жандармского управления от 27 сентября 1900 года сообщалось по начальству в Петербург, в департамент полиции:

«Г. И. Петровский ведет с 1898 года систематическую пропаганду среди рабочей молодежи в селе Кайдаках, снабжая ее нелегальными изданиями…»

В Кайдаках жила семья Петровского и семьи рабочих Брянского завода.

В 1900 году Григория впервые арестовали и бросили в одиночную камеру. Затем последовал еще ряд арестов. Весной 1905 года рабочие избрали Петровского сначала в делегатское собрание, а позже — и в состав первого заводского комитета, который сыграет важную роль в развитии революционного движения в городе. Признанным вожаком рабочих Брянского завода становится Петровский.

Итак, выдвигая Петровского на пост наркома внутренних дел, Ленин был уверен, что Григорий Иванович знает жизнь рабочих, их думы, пользуется их уважением.

Но одного пролетарского происхождения было еще недостаточно, чтобы доверить такой ответственный пост, как руководство НКВД. Для Владимира Ильича, видимо, не менее важным было, чтобы пролетарские руководители были авторитетными и в глазах передовой интеллигенции, старых специалистов, которых партия привлекала к строительству нового общества. Петровский отвечал и этим требованиям.

Имя Григория Ивановича многим представителям передовой русской интеллигенции было известно еще до Великой Октябрьской революции. В 1912 году он был избран депутатом в IV Государственную думу. Каждое выступление Петровского с трибуны думы призывало народ к борьбе с царизмом за свои права и свободу. Вся Россия слушала речи Петровского. В каждом выступлении с думской трибуны Петровский активно отстаивал права и интересы народа.

Владимир Ильич сам много раз помогал Петровскому составлять думские речи.

— Ленин особенно интересовался, — вспоминал впоследствии Петровский, — как я делаю доклады на подпольных собраниях, составляю ли конспекты. Я подробно рассказывал ему обо всем. Ленин одобрил и построение, и содержание моих выступлений, сделал кое-какие замечания…

В 1914 году полиция арестовала рабочих депутатов Государственной думы и устроила над ними судилище. На этом нашумевшем процессе Петровский даже под угрозой смертной казни не побоялся царских судей и выступил с обличительной речью против царизма. О его мужественном поведении узнала вся передовая Россия. Суд приговорил рабочих-депутатов к пожизненному поселению в Сибири, в далеком Туруханском крае.

Яков Михайлович Свердлов, восхищаясь поведением Петровского на суде, писал одному из товарищей по революционной борьбе:

«…Что за хороший тип Петровский! Прелесть! Удивительная чистота, искренность, преданность своему долгу, делу. Именно таким он и остался у меня в памяти по личным впечатлениям. И рос он прямо-таки на глазах. Письма его обнаруживали этот рост. За него не страшно. Он удержится на высоте…»

Да, Григорий Иванович Петровский, верный ленинец, всегда был на высоте. Ленин это учитывал. Помимо строительства, создания органов Советской власти снизу доверху на Наркомат внутренних дел была возложена и другая важная задача — борьба с контрреволюцией. И та и другая для Советской Республики были первостепенными. Одно ясно: успешно бороться с врагами революции мог человек кристально честный, политически зрелый, храбрый и мужественный.

Петровский уже к этому времени имел немалый опыт вооруженной борьбы, который приобрел еще на баррикадах 1905 года. В октябре 1905 года в Екатеринославе полицейские и казаки расстреляли рабочих, которые вышли на демонстрацию. Когда после первых залпов конные казаки начали топтать людей конями, бить нагайками, многие дрогнули, побежали. Но нашлись смельчаки, которые вступили в рукопашную схватку, пустили в ход камни с мостовой. Петровскому с товарищами удалось отобрать у полицейских револьверы. Они ответили на насилие огнем, призвали рабочих строить баррикады.

Первыми призыв большевиков поддержали на Чечелевке — в рабочем районе города. Здесь шел уже настоящий бой. Рабочие дружины ответили на огонь карателей стрельбой из охотничьих ружей и револьверов. Тогда-то и возникла знаменитая «Чечелевская республика». Она просуществовала немногим более месяца, но наглядно продемонстрировала силу народа.

Самую большую баррикаду соорудили на Первой Чечелевской улице. С фронта и на флангах восставшие рабочие выкопали глубокий ров, протянули поперек улицы проволоку для защиты от конных жандармов и казаков. Сражалось на баррикаде несколько сот человек. Руководили обороной Петровский с товарищами.

Бой не прекращался. Отбив очередную атаку, защитники получили небольшую передышку. Солдатам не очень-то хотелось лезть под выстрелы рабочих.

Неожиданно на баррикаде Петровский встретил жену — Доминику Федоровну. Вместе с другими женщинами она подносила патроны, перевязывала раненых, насыпала земляной вал. Любуясь, как она ловко работает, Петровский радостно окликнул:

— Доминика! Как ты сюда попала? Тебе тут нельзя, стреляют…

Услышав родной голос, Доминика воткнула лопату, поправила клетчатый платок и бросилась к Григорию.

— Здравствуй, родной! Жив!!!

Они не виделись уже несколько дней, с той минуты, как началось восстание. Григорий взял ее за руку, прижал к себе.

— Гриша, отпусти, неудобно, — радостно проговорила Доминика. — Не гони меня, я буду со всеми.

Не имея достаточно оружия, связи и поддержки из других городов и сел, рабочие дружины не могли отбить атаки регулярных войск. Восставших разгромили. Но дни борьбы для рабочих не прошли бесследно. На баррикадах закалилась их воля, а опыт уличных боев им пригодился в 1917 году. Пригодился он и Петровскому.

И вот теперь он — нарком внутренних дел.

Сразу же после назначения на эту должность он со всей страстью приступил к новой работе.

Город жил тревожно. На улицах шумела необузданная толпа. Нехватка хлеба, мяса и других продуктов питания вызывала недовольство и даже открытые выступления несознательной части населения. В Петрограде не было топлива, не работали электростанции, улицы почти не освещались. Этим пользовались уголовники. Еще 18 марта 1917 года Временное правительство издало указ о полной амнистии всех бандитов, грабителей и убийц, которые были осуждены до Февральской революции. Уголовники буквально заполонили город. Выйдя из тюрем, они тут же взялись за старое. Газеты пестрели сообщениями о дерзких грабежах, насилиях, убийствах, налетах на магазины. Не лучше вели себя и анархисты: начались погромы винных складов. Дело дошло до грабежа винных складов Зимнего дворца. В этих налетах участвовала часть солдат и матросов, спровоцированных анархистами. Рабочая милиция не в состоянии была контролировать порядок в городе. По указанию Петровского для борьбы с беспорядками создавались специальные отряды Красной гвардии.

Беспорядки были на руку контрреволюционным элементам, которых было достаточно в Петрограде. Они ждали момента, чтобы ударить революции в спину. Белогвардейские офицеры создали подпольные боевые организации «Союз спасения родины», «Военная лига» и другие. Они уже стали переходить к открытым действиям.

На темной улице белогвардейцы обстреляли автомобиль В. И. Ленина. К счастью, пули не задели Владимира Ильича, но нападавшие серьезно ранили ехавшего вместе с Лениным швейцарского социал-демократа Фрица Платтена. А спустя несколько дней неизвестными был остановлен автомобиль Наркомвнудела, в котором в этот раз вместе с Петровским ехали сотрудники наркомата. Угрожая оружием, налетчики обыскали Петровского и его товарищей. У члена коллегии Правдина нашли пистолет и хотели его расстрелять. К счастью, на шум подошел красногвардейский патруль. Завидя его, налетчики бросились врассыпную и через проходные дворы скрылись. Задержать никого не удалось.

Эти случаи обсуждались на заседании Совнаркома.

Как всегда подтянутый, решительный и немногословный, Петровский встал и попросил слова.

— Незамедлительно предлагаю в Петрограде ввести военное положение. А налетчиков и грабителей расстреливать на месте. Для охраны квартир привлечь население.

— Меры крутые, но другого пути у нас нет, — поддержал Дзержинский.

— Предложение Петровского принимается! — одобрил Владимир Ильич.

Отныне движение по городу разрешалось до определенного часа, красногвардейским патрулям и милиционерам предоставлялось право задерживать каждого подозрительного человека.

20 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров постановил образовать Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с заговорами, контрреволюцией и саботажем. ВЧК возглавил Феликс Эдмундович Дзержинский, одновременно оставаясь членом коллегии НКВД. С этого дня НКВД и ВЧК будут работать вместе, раскрывая заговоры, борясь против шпионов, бандитов, хулиганов, спекулянтов.

Свой первый удар чекисты совместно с милиционерами нанесли по Торговому дому Александровых в Петрограде. В этом доме под безобидными вывесками торговых залов действовал крупный спекулятивный центр. Спекулянты ловко заметали следы. Торговцы доставали мандаты различных советских учреждений. В то время сделать это было не так уж трудно. Каждая организация имела свои печати, а в советские учреждения пробралось немало жуликов и врагов, которые помогали спекулянтам. По всей стране они создавали разветвленную сеть скупщиков золота и ценных бумаг. Более того, связи из Торгового дома уходили за границу.

Наружная служба милиции, давно наблюдавшая за спекулянтами, с обыском не спешила, чтобы не спугнуть главарей. О своих наблюдениях сообщили чекистам. Те в скором времени убедились, что в Торговом доме настоящее гнездо контрреволюции.

Посоветовавшись с Петровским, Феликс Эдмундович поставил задачу Я. Х. Петерсу — своему ближайшему помощнику:

— Операцию надо провести так, чтобы враги сразу почувствовали силу чекистов, наше пролетарское возмездие. Когда главари будут в сборе, здания оцепить и без особого шума всех взять живыми.

— Я это предусмотрел, — по-военному ответил Петерс. — Думаю, что удар будет что надо.

Дом окружили еще с вечера, когда главари были в сборе. Чекисты и милиционеры перекрыли все входы и выходы. Тщательно осмотрели помещения. В огромных подвалах, где хранились товары, чекисты нашли спрятанные в тайниках золото, платину, бриллианты… Стоимость ценностей

составила миллион золотых рублей.

С каждым новым днем, прожитым Советской Республикой, возрастала роль милиции в охране общественного порядка. Петровский особое внимание обращал на подбор кадров, на связь милиции с трудящимися. Выступая перед сотрудниками наркомата, работниками Советов, он подчеркивал:

— Главное для деятельности милиции — это приобщить трудящееся население к несению обязанностей по охране Советского государства. Достижение и осуществление этой задачи и будет воплощением идеи истинно народной милиции.

В марте 1918 года над красным Питером нависла угроза окружения. К городу стремительно продвигались немцы. Ими уже был занят Псков. В этих условиях Совнарком принял решение о переезде Советского правительства в Москву. Организация эшелонов и их охрана были поручены сотрудникам НКВД и ВЧК. 11 марта правительственный поезд, в котором ехал Владимир Ильич и другие члены правительства, благополучно прибыл в Москву.

Петровский быстро организовал работу наркомата на новом месте. Теперь под его руководством в наркомате работало свыше 400 преданных революции сотрудников. Наркомвнудел сохранил за собой руководство губернскими исполкомами, строго следил за тем, чтобы все распоряжения Совнаркома и указания Ленина проводились в жизнь.

Забот по-прежнему у Петровского было много. Молодая Советская Россия на фронтах отбивалась от наседавших белогвардейских армий. А в тылу у Республики действовал еще один страшный враг — голод. Он был не менее грозной опасностью, чем война. И трудно было сказать, от чего больше погибало людей — от пуль или от голода.

— Хлеба! — плакали дети.

— Хлеба! Дайте хлеба! — просили матери.

— Хлеба! Без хлеба не можем работать, — умоляли истощенные голодом рабочие.

Не проходило дня, чтобы в Совнаркоме под председательством Ленина не обсуждали, как преодолеть голод: думали, спорили, решали, в каких губерниях и как взять хлеб.

Партия большевиков понимала: война и голод связаны между собой — чем меньше хлеба у Советской власти, тем активнее капиталисты и помещики будут наступать на революцию. Голод они использовали и будут использовать для подрыва Советской власти.

— На заседаниях Совнаркома постоянно обсуждались меры борьбы с голодом, — вспоминал Петровский. — Помню, мы, наркомы, как и все, получали только осьмушку хлеба, да к тому же такого плохого, что его запах вызывал тошноту. Но запасов и этого хлеба в Петрограде и в Москве оставалось на 4—5 дней. Борьба за хлеб становилась важнейшей проблемой дня.

А хлеб в стране был. Но он находился в основном у кулаков, которые не признавали Советскую власть. Они втридорога продавали хлеб спекулянтам, мешочникам, самогонщикам. Вопрос стоял так: нужно принимать самые строгие меры против кулаков, прятавших хлеб, или рабочие и деревенская беднота погибнут от голода. Нужно было силой взять хлеб у сытых, чтобы снабдить им голодных.

Борьба за хлеб становилась борьбой за социализм. Чтобы победить голод и врагов, чтобы кормить рабочих и Красную Армию, декретом Совета Народных Комиссаров в стране была объявлена продовольственная диктатура. Учитывая всю важность вопроса, Петровский через журнал «Вестник НКВД» обратился с воззванием к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, работникам милиции. Он призывал их оказывать на местах всемерную помощь продовольственным отрядам в изъятии излишков хлеба у кулачества. Он был одним из тех, кто предложил создавать на заводах и фабриках продовольственные отряды. Они не только заготовляли хлеб, но и доставляли его на станции и пристани к поездам и пароходам, охраняли склады с зерном.

Вместе с наркомом продовольствия А. Д. Цюрупой Петровский занимался организацией продовольственных отрядов, их оснащением. Вглядываясь в суровые лица рабочих-продармейцев, он понимал всю опасность, которая поджидала отряд. Но не это смущало их, а, как признались, насилие, которое предстоит совершить против крестьян. Это опасное заблуждение нужно было развеять. И Петровский попросил внимания, заговорил просто:

— Товарищи, не должно быть никакой жалости к кулаку, ибо речь сейчас идет о жизни и смерти Республики. И выбросьте из головы, изъятие излишков — это не грабеж, а революционная необходимость. Все силы мы сейчас направляем на борьбу с голодом.

Рабочие согласно закивали, лица у них посветлели.

В стране фактически шли две войны — гражданская и война за хлеб. За 1918 год заготовили 30 миллионов пудов хлеба, не так уж много, но за него от рук кулаков погибло 7309 продармейцев. Большие потери несла милиция. Такова была цена за хлеб.

Петровский постоянно контролировал хлебные заготовки, запрашивал губернские Советы, как они выполняют чрезвычайное постановление Совета Народных Комиссаров о хлебе.

— Решительней боритесь с мешочниками! — требовал нарком от милиции. — Они, как навозные жуки, проползают через заставы и вывозят из деревни хлеб, а в городе продают его втридорога.

Не такой безобидной была деятельность этих, как могло показаться, мелких хищников: за год через их руки прошло 66 миллионов пудов хлеба — вдвое больше, чем его заготовили продотряды.

Петровский решил, что следует подумать о формах борьбы с мешочниками.

…В работе НКВД все было новым, многое неизвестным. И от наркома, и от рядового сотрудника требовались инициатива и высокое революционное правосознание. Никого не удивляло, что работникам наркомата приходилось непрерывно учиться. Пример подавал Петровский. Он всегда бывал на заседаниях Совнаркома, которые проводил В. И. Ленин.

— Это был первый и единственный в то время университет, — вспоминал Петровский, — где наркомы учились, как надо строить рабоче-крестьянскую власть.

Григорий Иванович всю жизнь учился у Ленина решительности и непреклонности, когда речь шла об интересах государства, народа. Свою верность ленинским принципам он еще раз доказал, находясь в составе делегации на переговорах в Брест-Литовске. Выполняя указание вождя, Петровский без колебаний подписал вместе с другими членами советской правительственной делегации тяжелые условия Брестского мира, так необходимого Советской России.

4 июля 1918 года в Москве в Большом театре начал работу V Всероссийский съезд Советов. Ему предстояло обсудить первую Конституцию РСФСР. Активное участие в ее разработке принимал Г. И. Петровский.

Съезд проходил в напряженной обстановке. Левые эсеры решили на нем дать бой Советскому правительству, ленинской политике мира. Они задумали сорвать выступление В. И. Ленина — стали кричать, что большевики якобы продались немецким империалистам, заключив с ними мирный договор в Бресте. Вождь левых эсеров Камков, пытаясь запугать Ленина, заявил, что они призовут народ к восстанию. Свою угрозу левые эсеры сдержали. Предатель Александров, работавший в ЧК, поднял отряд изменников во главе с Поповым, они захватили телеграф, почтамт.

— Узнав об этом, Дзержинский помчался в казармы, где размещались эсеровские повстанцы, чтобы не дать разрастись восстанию, — вспоминал Петровский, — но там его самого задержали мятежники. Арестованным на съезде эсеровским главарям объявили, что они являются заложниками и будут расстреляны, если кто-нибудь из задержанных эсерами коммунистов погибнет. Дзержинского и других товарищей освободили.

Петровский усилил охрану съезда. Проверил посты. Затем зашел в ВЧК. Оттуда повел группу чекистов на ликвидацию мятежа. Однако отдельных групп оказалось мало — силы эсеров были значительными. Тогда Григорий Иванович создал несколько крупных отрядов из милиционеров, коммунистов и беспартийных рабочих. Отрядам была поставлена задача окружить здания, где засели мятежники, обезоружить и арестовать восставших. По поручению В. И. Ленина руководил войсками в Москве И. И. Вацетис — начальник Латышской стрелковой дивизии. Бои по ликвидации мятежа левых эсеров были кровопролитными. Сам Петровский с отрядом пошел на Мясницкую (ныне улица Кирова) к почтамту, чтобы освободить его от эсеров. Потом выдворили мятежников с телефонной станции. Оттуда Петровский повел отряд в Большой Трехсвятительский переулок, где находился штаб эсеров и где латышские стрелки вели бой.

Когда мятеж в Москве был ликвидирован, к Петровскому пришел с докладом Дижбит:

— Товарищ нарком, получены сведения, что некоторым активным участникам восстания удалось бежать из Москвы и скрыться от наказания. Бегут в Воронежскую, Брянскую, Тамбовскую, Тверскую губернии.

Петровский выслушал, задумчиво прошелся по кабинету, обдумывая решение:

— Это очень тревожный сигнал. Задержитесь, я подготовлю необходимые указания всем местным Советам, милиции.

Тут же он подошел к столу, написал телеграмму:

«Немедленно принять меры к поимке и задержанию бежавших. Пытающихся поднять восстание против Советской власти арестовывать и предавать военно-революционному суду. Сопротивляющихся расстреливать… Никакой паники, никаких колебаний. Исключительные условия момента требуют от всех коммунистов быть на своих постах, выполнять свою работу спокойно, уверенно, нигде не приостанавливая ее ни на минуту…»

Петровский пристально посмотрел на Дижбита и напомнил:

— Сами понимаете, телеграмма особой срочности и важности, проконтролируйте ее получение на местах.

Но мятежом в Москве эсеры не ограничились. В столицу поступали сообщения о восстаниях в других городах. Это была цепь хорошо продуманного заговора. В нем тайно участвовали иностранные послы.

После Москвы по их указке эсеры подняли восстание в Ярославле… Белогвардейцам удалось захватить там власть. Выступление тщательно готовилось. Мятежников возглавил бывший полковник царской армии Перхуров. С 6 по 21 июля белогвардейцы держали власть в городе. Они разрушили центр, некоторые предприятия, убили комиссара Ярославского военного округа С. М. Нахемсона. Были расстреляны, утоплены в Волге сотни большевиков и беспартийных товарищей.

Владимир Ильич вызвал Петровского.

— На подавление мятежа в Ярославле посланы полки Красной Армии. Вы назначаетесь председателем правительственной комиссии. Возьмите с собой вооруженный отряд чекистов и поезжайте в Ярославль. Работу по ликвидации мятежа и его последствий поручаем вам. Обстановка требует от нас решительных и смелых действий, никакой пощады изменникам, — жестко напомнил Ленин.

Петровский выехал в Ярославль. Помимо чисто военных действий, поимки активных участников восстания, он взял на себя главную задачу — восстановление и укрепление разгромленных белогвардейцами Советов, налаживание нормальной жизни в городе.

Спокойная уверенность Петровского, его деловитость и личная храбрость во многом способствовали успеху. Эсеров разгромили, но они не сложили оружия, а перешли к террору против вождей пролетариата. В Петрограде 30 августа ими был убит М. С. Урицкий. В тот же день в Москве Каплан, в прошлом анархистка, тяжело ранила Владимира Ильича Ленина.

Яков Михайлович Свердлов вызвал Петровского. Григорий Иванович сразу заметил, что вид у Свердлова был серьезный и решительный.

— Я только что узнал — эсерка Каплан ранила Владимира Ильича. Она задержана…

Григорий Иванович внезапно от этих слов почувствовал слабость, тоскливая боль стянула сердце. Передохнув, спросил:

— Жив?..

— Жив, но тяжело ранен, — тихо проговорил Свердлов. — Немедленно с Курским допросите убийцу…

Как выяснилось, Каплан, воспользовавшись суматохой, поднявшейся после выстрелов, скрылась. Ее потом задержали военный и сотрудник милиции Андрей Уваров у трамвайной стрелки на Большой Серпуховской улице.

На допросе Каплан вела себя нагло.

Мягкость и задушевность, так характерные для Петровского по отношению к людям, близким по классу и революционному делу, на допросе напрочь исчезли, ибо перед ним была явная контрреволюционерка, и теперь он стал образцом суровой стойкости и твердости.

Каплан приговорили к расстрелу.

— Я подписал приговор, — вспоминал Петровский.

4 сентября 1918 года газета «Известия» сообщила, что 3 сентября приговор был приведен в исполнение.

Совет Народных Комиссаров принял решение: ответить на белый террор врагов революции беспощадным красным террором. Это было продиктовано необходимостью защиты завоеваний Великого Октября. Партия призвала всех трудящихся, милицию, чекистов зорко следить за происками контрреволюционеров. Вскоре в Москве и Петрограде чекистами были раскрыты тайные организации, которые готовили новые мятежи и новые убийства.

Интересы государства требовали укрепления местных Советов деловыми, принципиальными людьми. С присущей ему энергией Петровский неустанно проводит эту работу, добиваясь, чтобы все советские учреждения были тесно связаны между собой, четко выполняли указания центральных органов, чтобы это была единая система управления, хозяином которой были рабочие и крестьяне.

Дел у наркома не убывало. Часто он подолгу засиживался в наркомате. И тогда Доминика Федоровна осторожно напоминала, что ужин давно ждет его, пора отдохнуть. Чем еще она могла помочь наркому… И Григорий Иванович был ей благодарен. Как бы ни был занят, всегда находил для жены ласковое слово.

Не во всех губерниях шло гладко с организацией милиции. Мешало местничество, влиявшее на охрану порядка. Время торопило: надо было выработать единые принципы строительства органов правопорядка. По указанию Петровского на страницах печати развернулось широкое обсуждение вопросов строительства милиции. Обсуждение заканчивалось, когда, немногим более чем за месяц до злодейского покушения на Владимира Ильича, Петровский зашел к нему, как это делал не раз, посоветоваться. Доложил об итогах дискуссии и предложениях, которые были сделаны:

— Владимир Ильич, есть необходимость созвать Всероссийский съезд председателей исполкомов и заведующих отделами управления губернских Советов по вопросам создания милиции.

Владимир Ильич сразу выразил заинтересованность, поддержал Петровского.

— Решили совершенно правильно и своевременно, — Ленин оживился. — И провести его нужно в Москве, — Владимир Ильич полистал календарь, — если не возражаете, в последних числах июля. Я, пожалуй, смогу побывать на съезде.

— Ловлю вас на слове, — обрадовался Петровский.

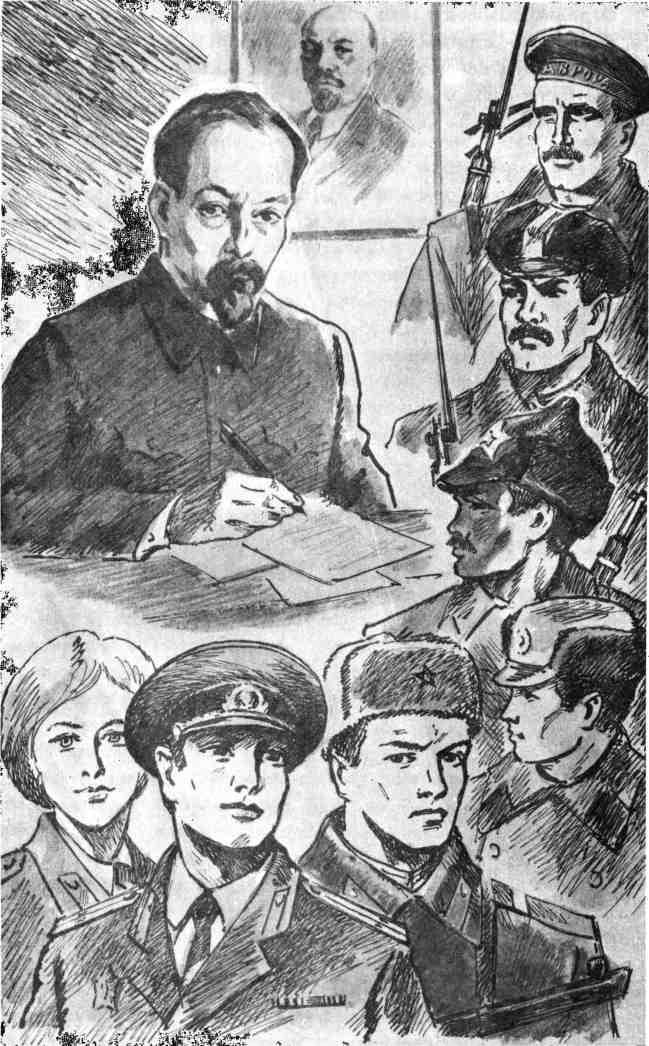

Съезд проходил с 30 июля по 1 августа. В его работе принял участие В. И. Ленин. Петровский выступил с большим докладом, в котором основное внимание уделил строительству милиции и ее задачам.

Ленин слушал выступления делегатов. Зал внимательно следил за ним. А когда он с листочком в руке быстрыми шагами пошел к трибуне, зал зашумел. Делегаты, как по команде, встали, приветствуя вождя революции. Ленин чуть переждал. Аплодисменты не утихали. Тогда он решительно поднял правую руку, прося слова.

В своей речи на съезде он говорил о том, что главный недостаток в советском строительстве — робость и неумение некоторых работников в Советах взять все дело в крепкие руки. Владимир Ильич призвал делегатов съезда поднять все силы на местах на борьбу за хлеб, непрерывно работать над формированием и укреплением Красной Армии…

Делегаты, затаив дыхание, слушали вождя.

Съезд одобрил принципы строительства милиции, изложенные Петровским, и постановил:

«для поддержания революционного порядка, охраны Советской власти и отстаивания дорогих завоеваний революции съезд признает необходимость организации Советской рабоче-крестьянской милиции».

А вскоре, подводя итоги проделанного, Петровский писал в докладной записке В. И. Ленину:

«Ломаются гнилые своды отживших и одряхлевших зданий, и на их месте воздвигаются новые дворцы».

Григорий Иванович задумался на минуту, мысленно представил, как Владимир Ильич будет читать написанный им, недавним рабочим, документ, который подытоживал деятельность наркомата по строительству советского государственного аппарата.

Петровский писал не только от себя, но и от имени всех рабочих, всех угнетенных бывшей России, ставших теперь во главе Республики.

«Этот период стройки новых зданий уже заканчивается, — писал нарком. — Подводятся последние прочные своды, и на очереди становится вопрос о внутреннем содержании вновь построенных дворцов. Аппарат управления почти всюду налажен. Необходимо его пустить в ход по наиболее прочному, верному пути, ведущему к закреплению в стране диктатуры пролетариата».

В дверь постучали. Петровский оторвался от бумаг, на пороге стоял Дижбит.

— Проходите, — пригласил Петровский. Он снял очки, близоруко сощурив добрые глаза, проговорил: — Садись, устраивайся поудобнее. Я был у Владимира Ильича, мы говорили с ним о милиции.

Дижбит по привычке вынул блокнот, приготовился записать указания наркома.

— Подожди записывать, — остановил его Петровский. — Как тебе известно, с милицией у нас немалый разнобой получается, — продолжал Григорий Иванович. — В каждой губернии, городе действуют по своему усмотрению, кто во что горазд. Это нетерпимо больше. Владимир Ильич предложил централизовать руководство милицией. Будет создано Главное управление. Надо разработать Положение о правах и обязанностях милиции. Я сказал Ильичу, что подготовку Положения можно поручить тебе. Как смотришь на это?

— Я бы, Григорий Иванович, со всей душой, но знаешь…

— Хватит, хватит! — прервал Петровский. — Песня старая. Нетрудно угадать, скажешь, что не знаком с делом. Каждый в подобном случае так говорит. А нам что, московского полицмейстера пригласить? И учти, начальником Главного управления милиции решили назначить тебя. Поэтому старайся вдвойне. Положение будешь разрабатывать для себя.

Вскоре при НКВД было создано Главное управление Советской рабоче-крестьянской милиции, а его начальником назначили Андрея Мартыновича Дижбита. Главное управление милиции разместилось в Москве, в двухэтажном особнячке в Пименовском переулке (ныне улица Медведева).

Дижбит выполнил поручение Петровского. Проект Положения, разработанный Дижбитом и рассмотренный В. И. Лениным, лег в основу инструкции «Об организации Советской рабоче-крестьянской милиции», составленной НКВД с Наркоматом юстиции. Вместе с Г. И. Петровским ее подписал нарком юстиции Д. И. Курский.

Принятием этого документа в основном завершалось правовое оформление Советской милиции. В нем были изложены принципиальные положения, отражавшие суть новой пролетарской милиции, ее классовость, подчеркивалось главное ее отличие от буржуазного полицейского аппарата.

История Советской рабоче-крестьянской милиции сохранила много примеров героических подвигов сотрудников, совершенных во имя народа. В апреле 1918 года в неравной схватке с бандитами геройски погибли московские милиционеры Егор Швырков и Семен Пекалов. По решению Советского правительства их похоронили на Красной площади у Кремлевской стены рядом с другими выдающимися сынами и дочерьми Родины. Никогда не забудется подвиг начальника Дмитриевской уездной милиции Курской губернии Лилякевича. Командуя 35 конными милиционерами, он смело вступил в бой с крупным отрядом озверевших бандитов. В неравной схватке начальник и все милиционеры погибли, но до конца выполнили долг. Погиб, но остался верен присяге сотрудник ставропольской милиции Яков Терентьевич Баша. Не сумев склонить его на свою сторону, бандиты вырезали на спине отважного милиционера звезду, а потом живьем сожгли на костре…

Этот скорбный список длинный. В нем стоят имена тысяч и тысяч тех, кто беззаветно служил рабочим и крестьянам в ту трудную пору.

На посту наркома НКВД Петровский работал до марта 1919 года, до того времени, когда по предложению Я. М. Свердлова был избран III Всеукраинским съездом Советов Председателем Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.

Наркомом НКВД был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский.

Теплым весенним днем Григорий Иванович выехал из Москвы на Украину. Он ехал с Доминикой Федоровной и дочерью. Сыновья сражались на фронте, изредка извещая родителей о своей службе. Проводить Петровского пришли Бонч-Бруевич и Калинин, с которыми связывала Петровских долгая дружба. Перед ними был опытный человек, закаленный в огне революции, государственный деятель, прошедший ленинскую школу государственного руководства в Совнаркоме. Григорий Иванович не скрывал этого.

— Могу с гордостью заявить, — рассказывал Петровский как-то своим близким друзьям и товарищам, — что этот период моей работы рядом с Владимиром Ильичем, под его непосредственным зорким наблюдением, при его чуткости, простоте и помощи, был такой для меня школой, где я дополнительно приобрел столько знаний и опыта, каких не мог получить за всю жизнь ни в каких университетах и академиях, не в обиду будь им сказано. И, уезжая на Украину, я чувствовал себя более зрелым и более способным ленинской верой и правдой служить нашей родной ленинской партии, делу рабочего класса…

Этот год для Украины был особенно трудным: на юге началось наступление белогвардейских войск Деникина, активно действовали кулацко-националистические банды. В Киеве, куда приехал Петровский, было неспокойно. Банды ворвались в пригороды. На их пути, защищая Киев, встали отряды, сформированные из коммунистов и беспартийных рабочих. Не выдержав удара бандитов, один из отрядов стал отступать, оголяя фланг. И тогда неожиданно вперед вырвался человек с винтовкой в руках.

— Стойте! Ни шагу назад! За мной! — звал он и сам пошел на врага. Это был Петровский. Он уверенно стал руководить боем. Личное участие Григория Ивановича в стычке сразу подняло настроение и боевой дух бойцов. Они отогнали банду.

На этом боевом примере рабочие Киева убедились, что в лице Петровского большевики Украины обрели подлинно народного вожака.

Григорий Иванович Петровский внес свою лепту в разгром войск Деникина, белополяков, петлюровцев, Врангеля, кулацких банд. Сразу после гражданской войны он организует борьбу с не менее страшным врагом — голодом, обращается за помощью к Владимиру Ильичу Ленину. И в это трудное время Украине пришла помощь от Советской России, хотя сама она еще жила в холоде и голоде. Немало сделал Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Петровский для детей. Он сам возглавил борьбу с беспризорничеством. Под его неослабным контролем возрождалась промышленность, налаживалось сельское хозяйство, создавались первые колхозы и совхозы. Всеукраинский староста бывал на заводах, фабриках, в селах, воинских частях.

В 1922 году Петровский стал одним из председателей ЦИК СССР. Он — неизменный делегат партийных съездов, член ЦК ВКП(б) по 1938 год включительно. Последние годы жизни Григорий Иванович был заместителем директора Музея Революции СССР в Москве. За выдающиеся заслуги перед Советской Родиной Григорий Иванович Петровский был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени.

Умер Г. И. Петровский от паралича сердца 9 января 1958 года, не дожив меньше месяца до своего восьмидесятилетия. Урна с прахом Григория Ивановича покоится в Кремлевской стене…

В городе его революционной юности — Екатеринославе, названном в его честь Днепропетровском, наркому революции Петровскому сооружен величественный памятник. Металлургический завод, на котором работал Григорий Иванович и делал свои первые революционные шаги, теперь носит его имя. Мощный дизель-электроход «Г. И. Петровский» бороздит моря и океаны.

Верный боец ленинской гвардии, один из создателей Советского государства, ближайший соратник Владимира Ильича Ленина, Петровский свято верил в великое и непобедимое дело строительства коммунизма и отдал ему без остатка все свои силы.

Владимир Калинин

ПОСТОВОЙ ЛЕВАШОВ

В весну и лето 1918 года Владимир Ильич Ленин жил и работал в Кремле. В те редкие дни, когда выдавалась свободная минута, он любил вместе с Надеждой Константиновной и сестрой Марией Ильиничной ездить по окрестностям Москвы, каждый раз все в новые места.

Как-то в начале августа, проезжая по Большой Серпуховской улице, Владимир Ильич попросил шофера Гиля остановиться на углу Добрынинской площади, немного обождать, извинился перед спутницами и пошел через площадь к постовому.

Ему уже давно хотелось поближе познакомиться с сотрудником пролетарской милиции. Сейчас выпал удобный случай побеседовать с постовым. Это было особенно кстати потому, что в скором времени нарком внутренних дел Петровский собирался представить на рассмотрение Совнаркома очень важный документ — Положение о Советской рабоче-крестьянской милиции.

Среди сотен неотложных дел, которые приходилось решать молодому Советскому правительству, был и вопрос об охране революционного порядка. Владимир Ильич, как правило, вникал в каждую проблему. Ленина интересовало, как обеспечен хотя бы самым необходимым милиционер, какие события его больше всего волнуют, что думает он о своей работе, как относится к Советской власти.

Побывать в милицейском комиссариате Ильичу уже пришлось. Правда, при обстоятельствах необычных, и теперь он не мог вспомнить об этом без улыбки.

В июле, после разгрома восставшего отряда эсера Попова в Большом Трехсвятительском переулке, Ленину самому захотелось осмотреть особняк Морозова, который мятежники избрали под штаб-квартиру. Почему Попов занял именно этот дом, а не другой? Как мятежники организовали его защиту?

Вместе с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной он прошел по комнатам, сплошь усеянным клочками бумаги, — очевидно, эсеры рвали документы перед тем как покинуть здание. Ни сам особняк, ни его помещения не представляли с военной точки зрения какого-либо интереса. Штаб, как понял Владимир Ильич, эсеры могли устроить в любом доме. А морозовский особняк им просто удалось легко захватить…

После осмотра особняка Ленин предложил прокатиться по Сокольническому парку. Ему нравился этот заросший, почти дикий лесной массив. Когда автомобиль подъезжал к тоннелю под железной дорогой, вспоминала Н. К. Крупская, послышалась стрельба. Дорогу преградил молодежный патруль с винтовками: «Стой!» Остановились. «Документы?!» Ильич показал свой документ:

«Председатель Совета Народных Комиссаров — В. Ульянов».

Патрульные, народ молодой, неосведомленный, арестовали Ленина и повели в ближайший милицейский комиссариат. Там, конечно, тотчас узнали Владимира Ильича. Сконфузившись, старший патруля незаметно ушел…

Милиционер Левашов, стоявший на Добрынинской площади, сразу заметил остановившийся неподалеку черный автомобиль. Из него вышел невысокого роста человек в темном костюме и направился к нему. «Кто бы это? Не иначе, начальство!» — решил Левашов. Случалось, что посты проверял сам Рогов — «красный градоначальник» Москвы, поэтому Левашов на всякий случай обтер рукавом милицейский жетон на груди, чтобы блестел, одернул гимнастерку, поправил солдатский ремень с тяжелым смит-вессоном: за внешний вид начальство строго взыскивало. Потому каждый старался, чтобы гимнастерка, брюки были выглажены, а сапоги начищены до блеска. Иначе нельзя — постовой на виду у всей Москвы.

Ленин тем временем подошел к Левашову и, чуть картавя, проговорил:

— Здравствуйте, товарищ!

Левашов выпрямился, взял под козырек:

— Здравия желаю!.. Слушаю вас!

Владимир Ильич тепло улыбнулся, протянул руку:

— Давайте познакомимся. Ульянов, Председатель Совета Народных Комиссаров.

«Батюшки! Да это же Ленин! А я-то сразу не признал», — растерялся Левашов. Ему еще ни разу не доводилось так близко видеть Ленина. И вот он стоит рядом, такой обыкновенный, простой.

— Как ваша фамилия, товарищ милиционер? — видя замешательство постового, пришел на помощь Владимир Ильич.

— Милиционер Левашов! — постовой осторожно пожал руку Ленину. Она была сильная, упругая, как у рабочего человека.

Владимир Ильич внимательно посмотрел на милиционера, заметил две аккуратные заплатки у него на рукаве.

— Вы солдат?

— Служил, а сам из рабочих, ткач я, товарищ Ленин. Хотел недавно записаться добровольцем в Красную Армию — не взяли, мол, твои года вышли.

— А выглядите совсем молодцом. Сколько же вам лет?

— Пятьдесят пять исполнилось.

— Неужели! Мы с вами почти ровесники.

Владимир Ильич легонько взял Левашова за локоть, и они медленно пошли к автомобилю. Часто останавливались. Кто наблюдал за ними, тому могло показаться, что на площади встретились старые знакомые.

Ленин подробно расспрашивал о службе, о том, как в комиссариате борются с хулиганами, спекулянтами, ворами.

— Скажите, товарищ Левашов, рабочие помогают милиции?

— А как же, товарищ Ленин, конечно, помогают, разве нам одним управиться! Такая, прости господи, от царя и от Керенского нечисть и шпана осталась в Москве, что на нее никакой милиции не хватит. Рабочий человек сам видит, кто ему житья не дает. Он сам себя защищает от всяких уголовников, спекулянтов… Теперь на каждом заводе рабочая дружина имеется. Очень даже хорошо рабочие помогают милиции.

— По-моему, вы правильно подметили, — энергично заговорил Владимир Ильич, — нужно, чтобы каждый сознательный рабочий усвоил, кто его враги, тогда он всеми силами станет помогать милиции. Что касается спекулянтов, мешочников, то против них мы думаем организовать «крестовый поход». Как вы на это смотрите? Справимся?

— Отчего же не справиться, дело святое, справимся. Коль рабочий человек на хулиганов, жуликов и спекулянтов всем миром навалится, им, вражинам, некуда будет деться. Тут им и крышка!

— Крышка, говорите? — Ленин одобрительно хмыкнул. — Именно, товарищ Левашов, мы обязаны, не теряя времени, немедленно, всех мироедов разнести в пух и прах.

Владимиру Ильичу, видимо, очень понравился Левашов. Ленин беседовал с ним неторопливо, давая понять, что разговор интересен и важен.

В свою очередь Левашову с первого взгляда понравилась внешность Владимира Ильича, его некрупная фигура, обычная серая кепка. Такие же кепки носили многие рабочие. Левашов пристально всматривался в приятное смуглое Ленинское лицо, высокий лоб, темно-темно-карие глаза, живые, полные внутренней силы.

— Большая у вас семья, товарищ Левашов?

— Жена, четверо детей: три сына и дочка. Старший в Красную Армию записался, другой на заводе работает. А остальные при мне живут, дочь еще несмышленыш.

Владимир Ильич поинтересовался:

— А квартира у вас есть?

Левашов ответил. Он старался шагать в ногу с Ильичем. Ленин чуть приостановился, заглянул в лицо спутнику:

— Жалованье какое вы получаете?

Левашов таиться от Владимира Ильича не стал:

— На милицейское жалованье по нынешним временам не проживешь, хлеба получаю полтора фунта да на детей немного дают. Сами знаете, этим не прокормишься. Из одежды, что было получше, жена на муку променяла, а обмундировка на мне — видите какая… Жилье имеется, я уж вам говорил. Теперь все так живут, не я один.

Ленин внимательно, не перебивая, слушал постового — одного из тех, кому Советская власть доверила охрану порядка.

— Но мы, Владимир Ильич, не ноем, твердо верим в новую жизнь, которая в России скоро наступит.

— И очень правильно делаете, — похвалил Ленин. — Нужно, чтобы также поверили и все ваши товарищи. Мы подумаем над тем, чтобы милиционеры получали красноармейский паек и одежду. Придет время, и очень скоро, когда у нашей милиции будет своя красивая форма. Передайте это милиционерам, скажите им о необходимости укреплять дружбу с рабочими. И еще передайте мой привет и скажите, что ваша служба очень нужна Советской России.

Владимир Ильич попрощался за руку с Левашовым и уехал.

Шло заседание Малого Совнаркома. Вел его, как обычно, Ленин. На обсуждение выносилось много вопросов, особенно по военному ведомству, продовольствию… Наркомы докладывали кратко и четко, только самую суть дела. Владимир Ильич комментировал и тут же давал оценку и, если в этом была необходимость, ставил предложение на голосование. Настроение у него было хорошее, обсуждение проходило четко.

Наступил черед Г. И. Петровского, который был приглашен с начальником Главного управления милиции А. М. Дижбитом в Кремль для обсуждения проекта Положения о Советской рабоче-крестьянской милиции.

Ленин сидел за столом, откинувшись на высокую спинку кресла. Он внимательно оглядел присутствующих и остановился на наркоме внутренних дел.

— Ну-тесь, товарищ Петровский, доложите вкратце нам, почему потребовалось срочно упорядочить работу милиции.

Владимир Ильич внимательно слушал Петровского. После его сообщения Ленин снова окинул взглядом членов Совета, спросил:

— Товарищи, есть ли добавления, изменения?

Вопросов к представителям Наркомвнудела не было.

Тогда он еще раз полистал проект Положения: так и есть, в нем ничего не говорилось об обеспечении милиционеров одеждой. А Ильич хорошо помнил разговор с постовым, помнил залатанную гимнастерку Левашова. И неожиданно для присутствующих спросил:

— А форма милиции предусмотрена?

Григорий Иванович Петровский переглянулся с Дижбитом: о форме-то и не подумали. Больше того, им казалось, заводить какой-то «мундир» милиции ни к чему, даже вредно.

— Нет, товарищи, без формы никак нельзя: милиционер должен как-то отличаться. Надо исправить, товарищ Петровский, подумайте об этом, — сказал Владимир Ильич.

— Подумаем.

Народный комиссариат внутренних дел учел ленинское пожелание, вскоре форма для рабоче-крестьянской милиции была разработана.

Юрий Назаров

НЕ ЩАДЯ СИЛ И ЖИЗНИ

17 апреля 1918 года заседание Совета Народных Комиссаров началось точно в назначенный час. Члены правительства Республики хорошо знали друг друга — по подполью, эмиграции, тюрьмам и каторгам, недавним бурным дням Октября. Это были закаленные революционеры, опытные партийные бойцы.

После Брестского мира страна получила короткую, но жизненно важную передышку, и партия прилагала титанические усилия, чтобы оживить, поставить на ноги разрушенную войной экономику, одолеть разруху и голод.

Совнарком обсуждал важнейшие вопросы хозяйственной жизни Республики.

В тот день в числе занявших место за столом были Председатель ВЦИКа Яков Михайлович Свердлов, нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин, нарком юстиции Петр Иванович Стучка, нарком внутренних дел Григорий Иванович Петровский, нарком продовольствия Александр Дмитриевич Цюрупа, нарком путей сообщения Владимир Иванович Невский.

Владимир Ильич Ленин, председательствовавший на заседании, предоставил слово окружному комиссару почт и телеграфа Вадиму Николаевичу Подбельскому. В первом докладе рассматривался порядок пользования телеграфной сетью почтово-телеграфного ведомства РСФСР. Обстановка сугубо деловая: короткое сообщение, несколько вопросов, несколько замечаний — и проект решения одобрен.

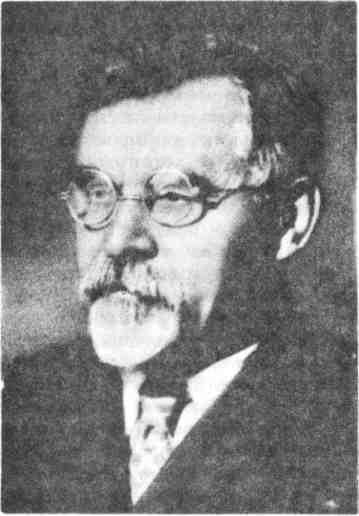

Председатель называет очередной пункт повестки дня — об организации государственных мер борьбы с огнем. Невысокий коренастый человек, широкоскулый, в очках, с заметно поседевшей волнистой бородкой, поднимается со своего места и начинает говорить:

— Имею честь представить на рассмотрение Совнаркома проект декрета. Частые и опустошительные пожары в деревянно-соломенной России издавна являются одним из величайших народных бедствий, с которым можно сравнить по размерам причиняемого ущерба разве только неурожаи и пьянство…

Он приводит данные Центрального статистического комитета: средние пожарные убытки в России в 1895—1910 годах определялись в сумме около 112 миллионов рублей в год, причем в 1910 году эта цифра достигла 127 088 045 рублей. Эти неполные сведения основывались лишь на полицейских донесениях. Специалисты определяли размер убытков в 500 миллионов рублей. А в последние годы в результате огромных пожаров в Архангельске, Астрахани, Бекетовке, Петрограде, Казани, Барнауле и других местностях, уничтоживших многие фабрики, заводы, склады леса и прочие ценности, убытки исчисляются уже миллиардными суммами.

— Следует также иметь в виду, — продолжает докладчик, — что стоимостью сгоревшего имущества не исчерпывается ущерб, причиняемый пожарами хозяйству страны. Огромны так называемые косвенные убытки — приостановка хозяйственной деятельности, отвлечение рабочих рук на восстановление, потеря здоровья населения.

Да, докладчик знает предмет во всех тонкостях, и его сопоставления не только метки, но и глубоко верны по существу. Так кто же он, почему именно ему поручен доклад о мерах борьбы с пожарами?

…Выходец из крепостных Заволжья, уроженец деревни Бестужевка Самарской губернии, Марк Тимофеевич Елизаров «выписался» из крестьянского общества, чтобы поступить в Петербургский университет. Способный молодой человек был зачислен на физико-математический факультет по математическому разряду и освобожден от платы за обучение по бедности. Он вошел в землячество студентов-волгарей, где и познакомился со старшими Ульяновыми. В студенческой среде он пользовался заслуженной репутацией человека уравновешенного, жизнерадостного, общительного. Таким же он был и дома, когда приезжал на каникулы к своему брату в Бестужевку. Он подолгу беседовал с крестьянами, расспрашивал их о жизни и сам рассказывал о житье-бытье студентов, об их волнениях и тревогах, надеждах и разочарованиях. Он умел увлекательно рассказывать. В 1887 году на близкую ему семью Ульяновых, только что пережившую смерть отца, обрушилось новое несчастье. По обвинению в покушении на царя были арестованы Александр Ульянов, а вслед за ним и Анна Ульянова. Марк Елизаров, недавний выпускник университета, служащий Петербургской казенной палаты, тоже был арестован по делу Ульяновых, но вскоре его освободили за неимением улик. Разделяя взгляды Ульяновых, активно участвуя в работе студенческих кружков, Елизаров не имел прямого отношения к организации, готовившей покушение, более того — не знал о ее существовании.

Марк Елизаров переживал горе семьи Ульяновых как свое личное. Вместе с Марией Александровной, хлопотавшей о своих детях, он проделал тяжкий путь по департаментам и канцеляриям.

М. Т. Елизаров

Когда Анна Ильинична была сослана на поселение в деревню Кокушкино и там, под Казанью, поселилась вся семья Ульяновых, Елизаров также переехал в родные места.

От Бестужевки до Кокушкино сотни верст, но связь между этими деревушками наладилась прочная. Елизаров регулярно переписывался с Ульяновыми, главным образом с Анной, которая уже официально считалась его невестой. При всяком удобном случае он навещал Кокушкино. Там он встречался с Владимиром Ульяновым, исключенным из Казанского университета за участие в студенческих волнениях.

Марк Елизаров — университетский товарищ Александра, товарищ, а затем и муж Анны — стал близким человеком и для Владимира.