Е.И.Высочина

ОБРАЗ, БЕРЕЖНО ХРАНИМЫЙ

Жизнь Пушкина в памяти поколений

Книга для учителя

МОСКВА

„ПРОСВЕЩЕНИЕ"

1989

Рецензенты: учитель средней школы № 6 г. Ялты М. И. Выгон, доктор филологических наук Г. В. Краснов (Коломенский педагогический институт)

ББК 83.3Р1

В93

Высочина Е. И.

В93 Образ, бережно хранимый: Жизнь Пушкина в памяти поколений: Кн. для учителя.— М., Просвещение, 1989.— 239 с.: ил.

ISBN 5-09-000542-7

Книга посвящена сложной и интересной почти двухвековой истории восприятия Пушкина в русской и советской культуре — от его современников до наших дней.

Что привлекало внимание к поэту и каким видели его люди разных поколений? Как складывались различные толкования его жизни и творчества? Почему изменялись представления о его образе? Для ответов на эти вопросы привлекаются мемуары, дневники, письма, отзывы читателей, исследователей, критиков. Автор опирается также на богатейшую художественную пушкиниану, на портреты Пушкина — изобразительные, поэтические, кинематографические, музыкальные и другие, отразившие эволюцию отношений к поэту и динамику его образа.

Книга представит интерес для преподавателей и для всех, кто любит литературу и увлечен историей отечественной культуры.

В книге использованы архивные фотоматериалы.

ББК 83.3Р1

© Издательство «Просвещение», 1989

ISBN 5-09-000542-7

«ВЕЧНО ТОТ ЖЕ, ВЕЧНО НОВЫЙ...»

Вместо введения

Пушкин — спутник многих поколений без малого почти два столетия. К его имени слух привыкает с детства. О нем говорят — «мой Пушкин». В этом признак особо доверительных отношений, открытости чувств и преданности поэту. Кажется, иначе быть, не может и не могло, не правда ли? Но это взгляд с позиций нашего дня. Образ поэта в представлениях разных поколений не был единым, статичным, неизменным. История восприятия личности и творчества Пушкина в отечественной культуре далеко не так проста, полна страниц парадоксальных, порой драматических. Какой же она была?

В строках, обращенных к Россини, Пушкин метко и лаконично сформулировал закон неисчерпаемости великого художника. Гений для потомков — «вечно тот же, вечно новый...» Завершив жизненный путь, он оставляет миру свое наследие, к которому уже не прибавляются новые произведения, но его жизнь продолжается в памяти общества. Каждое поколение прочитывает творения по-своему, открывает для себя будто впервые (порой вступая в споры с былыми интерпретациями), с позиций своего времени определяет художественную их ценность. Классик оказывается современником своих потомков.

Пушкин являет собой пример наиболее яркий. Он живет, развивается, меняется в социальной памяти, он поистине всегда и бесконечно нов. Чтобы убедиться в этом, проследим динамику восприятия его облика и творчества. Отправимся в прошлое...

Вообразим, что удалось попасть на выставку, где были бы собраны и расположены в хронологическом порядке (по времени создания) все портреты поэта — живописные, графические, скульптурные. От первой миниатюры неизвестного художника, на которой мальчик трех с половиной лет, от портрета, гравированного Е. Гейтманом,— до изобразительной пушкинианы наших дней, до портретов Пушкина работы Н. Кузьмина, Е. Белашевой, О. Комова, Е. Моисеенко, Э. Насибулина...

Проходя по такой галерее, отметим: портреты отличаются по технике, жанру, стилистике, по способам постижения поэта. Сколько вариаций облика, который узнаем сразу, не спутаем ни с кем! В полотнах, рисунках, скульптурных портретах запечатлены итоги творческих дерзаний, мучительных поисков, талантливых постижений натуры поэта, проникновений в его творчество — и многих неудач, при которых за внешней похожестью черт — кукольно-бездушная маска.

Каждому известны классические пушкинские портреты. Что заставляет вновь и вновь воссоздавать облик поэта? Неутомимое влечение к Пушкину живописцев — дань вечной неудовлетворенности достигнутым и подтверждение необычайной сложности задачи постижения личности гения. Его тайну разгадывают не только деятели искусства, но и ученые-исследователи, биографы, историки, критики, читатели стольких эпох. Мы не случайно предложили мысленную экскурсию именно по галерее изобразительной пушкинианы. Есть ли нагляднее свидетельство тому, как менялось понимание, как различались представления о поэте? Трудно избавиться от мысли, что живописцы, скульпторы разных поколений смотрели на поэта с помощью какой-то «оптики», то усиливающей, то ослабляющей контрастность, резкость тех или иных черт. Собственно, так и было, если под «оптикой» разуметь своды знаний о поэте, разные подходы к толкованию его творений, обусловленные социально-историческими и эстетико-культурными условиями отношения к нему, к оценке личности. При этом, на фоне свойственных всякому времени стереотипов «видения» поэта, поражает своеобразие трактовок его образа выдающимися живописцами и скульпторами — О. Кипренским, В. Тропининым, А, Опекушиным, В. Серовым, М. Аникушиным, В. Фаворским, В. Шухаевым, Н. Кузьминым...

Припоминаются слова Н. Полевого (журналиста, издателя «Московского телеграфа», хорошо знакомого с поэтом) после просмотра одного из первых пушкинских портретов работы В. Тропинина: «...физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно: гений пламенный, оживляющийся при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица...»

[1]

Быть может, как раз многообразие проявлений и стремились в основном уловить и запечатлеть живописцы разных поколений? Да, но не только в этом причины неутолимого, неустанного их поиска. Каждое время по-своему прочитывает гения и жаждет отразить в видении его облика суть представлений о характере, творческой натуре, о судьбе. Такой поиск идет по пути постижения многозначности личности и наследия поэта. Представления о нем не размываются, не тускнеют и не канонизируются в раз и навсегда принятых толкованиях. Образ меняется вместе с читателями Пушкина, которые обретают способности все более глубокого и всестороннего проникновения в особенности его личности и творчества. Чтобы представить картину восприятия в динамике исторического развития — от времени пушкинских современников до наших дней,— важно учесть по возможности более широкий круг мнений, отзывов, свидетельств. Они принадлежат критикам, ученым, биографам, деятелям разных видов искусства, многим, так сказать, «рядовым» читателям, которые, запечатлев свое отношение к Пушкину (в письмах, дневниках, мемуарах, в произведениях искусства и т. д.), внесли свой вклад в летопись восприятия поэта. Тогда откроется богатейшая, чрезвычайно интересная история жизни Пушкина в памяти наших соотечественников. Такая история пока не написана с необходимой полнотой и обстоятельностью, хотя подготовлена многими поколениями пушкинистов, историков, культурологов, искусствоведов. Эта книга — один из вариантов введения в историю восприятия Пушкина. В ней будет рассказано, каким представляли себе поэта читатели разных эпох, что знали о нем, как понимали его роль в духовной жизни, как оценивали отдельные произведения и вклад в культуру. Попробуем разобраться в причинах появления разных толкований личности и творчества, проследим, как складывались и видоизменялись суждения о Пушкине.

Позвольте, быть может, скажут нам,— каждый образованный человек знаком с мнениями о поэте А. Герцена, Н. Гоголя, И. Тургенева, Ф. Достоевского, П. Чайковского, А. Чехова, других выдающихся людей. Зачем и стоит ли повторяться? Конечно, придется напомнить некоторые высказывания из числа известных. Но задача наша вовсе не в составлении антологии оценок. Важнее поразмыслить над истоками неугасимого интереса к поэту, над тем, каковы особенности и «механизмы» культурно-исторической памяти о гении, отразившиеся в эволюции представлений о его личности и творчестве. Для этого-то и необходим общий взгляд на эволюцию наиболее характерных для конкретной эпохи представлений о поэте

[2].

В метаморфозах восприятия поэта просматриваются свои закономерности. Это важно учитывать, чтоб не казалось, что волны интереса и периоды некоторого охлаждения накатывались стихийно. Их причины не только в индивидуальных предпочтениях, хотя субъективные симпатии, несомненно, играют весомую роль. Динамика мнений о поэте определяется многими объективными условиями — социальными, культурно-историческими, мировоззренческими, художественными, нравственно-этическими и т. д.

Эстафета памяти о выдающихся деятелях искусства передается от поколения к поколению как важный элемент культурного самосознания.

В конфронтациях социально-эстетических и литературных направлений, в противоборствах демократических и реакционных лагерей в прошлом веке толкования личности и наследия Пушкина играли порой весьма существенную роль.

Поэтому противники социального прогресса ничем не гнушались, стремясь ослабить или вовсе свести на нет вольнолюбивое звучание пушкинской поэзии. Цензурой вымарывались из стихов, прозы, из статей, заметок и писем поэта самые взрывчатые и «опасные», возмущавшие общественное мнение строки. Фальсифицировались факты биографии Пушкина, поскольку дискредитация личных свойств отражалась на восприятии наследия. Пушкину приписывали на разных этапах жизни его образа в социальной памяти то верноподданичество, то отказ от свободолюбивых порывов юности. Его гримировали под «святошу», бога почитавшего и царю угодного, изображали преданным престолу, монархии, смирившимся и покоренным. Для этого пускались в оборот сплетни, клеветнические домыслы о Пушкине — придворном восхвалителе... Фабриковались версии, что Пушкин якобы всегда был далек от идей социальной борьбы и справедливости, раз высшей своей заслугой признавал «прелесть... стихов», что главное кредо его — «искусство для искусства», отрешенного от житейских треволнений и битв.

Фальсификации всякого рода если и имели успех, то всегда лишь временный. Самое пушкинское наследие, яростные, бунтарские пушкинские произведения, проза и стихи — гневные, ироничные, острые, разящие серость, глупость, косность, себялюбие, несправедливость, беззаконие — оказывали мощнейшее сопротивление любым попыткам извратить истинный дух их создателя.

Не сразу, со временем все отчетливее проявлялись реальные контуры образа поэта. Это происходило по мере освобождения произведений от цензурных искажений, научного их исследования, документированного описания его жизни и творчества, изучения пушкинской эпохи в широком культурно-историческом контексте. Наиболее активно процесс этот идет в нынешнем веке. После революции проведены скрупулезные текстологические изыскания, выверено, прокомментировано наследие. Открылись архивы, введены в оборот секретные в прошлом документы тайных канцелярий, жандармских управлений, проливающие свет на многие белые пятна в истории поэта и его современников...

При том, однако, что многие внешние препятствия для верного понимания Пушкина устранены, постижение его личности и творчества — истинное, глубокое — остается вовсе не простым делом. Приходится искать ответы на многие нерешенные вопросы: что считать верным образом Пушкина, каковы критерии адекватности представлений о нем? Как свести воедино многообразие проявлений личности поэта, его неукротимого, поразительного по масштабу гения? Как охватить единым взором стремительность уникального его развития как поэта и прозаика, мыслителя, философа, критика, ученого-историка, публициста, блистательного полемиста? Об условиях, необходимых для понимания гения в его многообразии и целостности, размышляют многие наши современники. Писатель Федор Абрамов подметил, что для верной оценки великого таланта нужно не одно лишь время, не только дистанция хронологическая, нужно вырасти человеку, народу. «И случайно ли,— продолжает Ф. Абрамов,— что именно в наше время в Пушкине мы усмотрели такие глубины? Нужно было пройти через испытания, через реки и моря крови, через битвы, нужно было понять, как хрупка жизнь, понять всю красоту и возможности человека, чтобы понять самого удивительного, самого духовного богатыря, гармонического, разностороннего человека, каким был Пушкин»

[3].

Не потому ли именно в наши дни стало очевидно, что богатейшим культурным достоянием является не только наследие поэта, не только нынешнее понимание его творчества, но и самая история смены представлений о личности и творчестве Пушкина во имя достижения истинного и наиболее полного его образа?

Разве факт неутолимого влечения к поэту людей стольких поколений не послужит импульсом заинтересованного, личностного приобщения подростков к его творчеству? Несомненно, если помочь им прикоснуться к истории постижения облика и наследия Пушкина. Это, в свою очередь, может оказать значительную помощь учителю литературы, истории и шире — воспитателю, который видит свое призвание в развитии творческих способностей, расширении культурного кругозора и душевной восприимчивости своих питомцев.

Образ Пушкина несет заряд редкого по силе магнетического притяжения. Современное поколение с новой силой ощутило влечение к поэту: когда остро встает вопрос чести, совести, справедливости, закономерно обращение к Пушкину. Если сегодня в сфере духовной культуры «возникло удивительное явление — потребность души равняться на высоту пушкинского гения,— то происходит это в силу не только художественного, а прежде всего нравственного, воспитательного значения его творчества»,— полагает С. Фомичев

[4].

Современная культура впитывает жизненный опыт поэта, его «лелеющую душу гуманность» (Белинский), романтически восторженное приятие жизни. В наше время приоритета рациональности, логики, прагматического мышления оказывается неоценимо важной роль Пушкина в утверждении идеалов благородства, высоты духа, честности, совести, самоуважения, признания прав и мнений других людей. Жизнью своей поэт являет пример особого рода. Не дидактичны, но в высшей степени заразительны и актуальны его уроки духовности, чести, нравственности. Вовсе не случайны ностальгические обращения к поэту как к эталону в поисках ответов на самые животрепещущие этико-моральные проблемы (к примеру, в фильме режиссера Романа Балаяна «Храни меня, мой талисман»).

Не менее ценно педагогу в пушкинском примере сочетание удивительных по широте и богатству возможностей, природных данных с редкостным трудолюбием, умением собрать, сконцентрировать все силы души. Как важно, чтобы сегодня молодые люди умели ценить эти качества и развивали их в себе, руководствуясь столь совершенным и притягательным образом.

Многие поколения читателей, поклонники поэта в прошлом веке, пребывали в плену иллюзий, что ему чуждо было упорство и напряженный труд, что сочинял он беззаботно и легко, с естественностью, подобной пению соловья или морозным узорам на стекле. Динамика пушкинского образа в социальной памяти откроет страницы, повествующие о том, как преодолевались подобные заблуждения. При знакомстве с этой историей углубятся представления школьников об уникальной творческой лаборатории Пушкина, отразившейся в его рукописях...

Неоценим опыт Пушкина в утверждении критериев самооценки и беспощадного суда над собой, эталонов патриотизма, образцов дружеской преданности и любви. Белинский верно заметил, что, читая Пушкина, можно превосходным образом воспитать и развить нравственное чувство.

Чтобы образ Пушкина сложился, нужно пробудить у учащихся неформальный интерес к поэту. Интерес искренний, стойкий, какой не утолить, не исчерпать. Быть может, приобщение к истории постижения поэта людьми разных поколений поможет в этом.

Есть еще одно немаловажное обстоятельство, обусловившее разработку поставленной в книге темы. В иные эпохи некоторым читателям, среди которых были и очень талантливые, прогрессивные для своего времени люди, казалось, что поэт исчерпал свою актуальность. Ему оставляли роль историческую, в известном смысле роль музейного экспоната. Тому пример не один лишь острополемичный Писарев... Отзывы такого рода попадают в поле зрения юных читателей и могут сослужить недобрую услугу. Именно учителю следует объяснить сложные перипетии восприятия пушкинского наследия. Нужно быть готовым к ответу на вопрос о том, чем были вызваны нападки на поэта в последние годы жизни, почему размежевались суждения о нем после трагической гибели, отчего на разных витках истории культуры порою ставилось под сомнение самое право Пушкина влиять на духовную жизнь потомков. Объяснить кипение страстей вокруг поэта немыслимо без представления — хотя бы в самых общих чертах — об истории восприятия его образа в веке прошлом и нынешнем, о логике формирования и эволюции отношений к нему представителей различных социальных групп.

Со школьной скамьи запоминается отзыв о Пушкине Белинского, провозгласившего поэта явлением всегда живым, не замершим на той точке, на которой застала его смерть. Каждая эпоха, по определению критика, произносит о нем свое суждение и, как бы верно ни был понят поэт, следующей эпохе остается всегда возможность открыть в нем нечто новое. С этим перекликаются высказывания Н. Гоголя, А. Герцена, Ф. Достоевского, Ф. Кони, Н. Некрасова в прошлом веке, а также М. Горького, В. Маяковского, А. Луначарского, М. Цветаевой, К. Симонова, А. Ахматовой, А. Твардовского, Ч. Айтматова, Д. Лихачева и многих других в нашем столетии о непреходящей ценности Пушкина. Подтверждения обычно приводятся в виде цитат. Всегда ли очевидно, что же стоит за декларативными утверждениями о Пушкине — вечном спутнике многих поколений? Какие импульсы побуждали размышлять над опытом поэта, заучивать страницы его бессмертных творений, сверяться с утвержденными им критериями — в жизни и в искусстве? Какой заряд дал Пушкин для развития отечественной культуры в целом и на отдельных этапах ее развития? Вопросы не праздные и не столь простые, как может показаться на первый взгляд. Они выходят на первый план по мере возрастания роли культурного и исторического самосознания, по мере того как изучение литературы, искусства все теснее связывается с задачами нравственного и духовного развития и совершенствования личности.

Когда заходит речь о восприятии деятеля искусства, обычны словосочетания — «образ Лермонтова», «образ Достоевского», и т. д. Уже не раз говорили мы на предыдущих страницах об «образе Пушкина». Общеупотребительность словосочетания еще не гарантирует правильности его понимания. Для нас же оно имеет принципиальное значение, потому необходимо его пояснить.

Начнем с более общего: что такое «образ человека» в представлениях обыденных, житейских? Как он складывается?

В памяти каждого из нас живут, взаимодействуют, изменяются, становятся более сложными или же вытесняются, стираются, блекнут представления о многих людях — о родных, близких, предках, приятелях, знакомых, случайно встреченных попутчиках и т. д. Иными словами, обо всех, кого знаем по непосредственному общению, и о тех, кого знаем понаслышке. Когда знакомимся с неизвестным прежде человеком, по еле заметным или очевидным приметам, по особенностям внешнего облика, привычкам, манерам, разговору стремимся угадать его характер, занятия, пристрастия. Хотим понять, симпатичен ли нам новый знакомый; если да, то чем. Анализ часто совершается помимо воли, по привычке. Из длительного опыта общения с людьми выводим собственный «дедуктивный способ» формирования мнения о новом лице, в чем-то родственный методу Шерлока Холмса. Ведь даже в разговоре по телефону с незнакомым абонентом невольно внутренним зрением «воссоздаем» его предположительный портрет, дорисовываем те или иные подробности характера, облика и т. д.

Образ человека — концентрированное впечатление, которое хранится в памяти. Если появляются дополнительные сведения, уточняющие былые оценки, образ корректируется.

Нечто подобное происходит и с представлениями о людях, которых мы лично не знали, да и знать не могли: об исторических личностях прошлого, о полководцах, вождях, ученых, творцах искусства. О них узнаем из рассказов, книг, из радио-, телепередач, из кинофильмов, театральных постановок и проч. Сведения об одном и том же человеке, почерпнутые из многих источников, синтезируются. Имя выдающегося деятеля оказывается своеобразным сигналом. К нему, как к магниту, притягиваются подробности, факты, впечатления. Они накапливаются, умножаются. Благодаря умению воссоздавать в воображении и хранить в памяти образы людей прошлых эпох мы не абстрактно, а непосредственно приобщаемся к опыту многих поколений

[5].

«Образ Пушкина» в идеале — целостное представление, своего рода стереоскопическое видение поэта

[6]. В идеале — потому что в обыденных условиях такое объемное представление труднодостижимо, мы бесконечно к нему стремимся, приближаемся, но всегда ли обретаем? Неисчерпаемость пушкинского образа открывает все новые и новые его грани, черты, детали... Представление о Пушкине включает суждения о его внешнем облике, об истории жизни, о чертах натуры, характере, пристрастиях, увлечениях, привычках — обо всем, что необходимо для понимания личности поэта. Главное, конечно, творчество. К художественному наследию интерес наиболее пристальный.

До и после Пушкина были деятели искусства, биографии которых предстают сюжетом если и любопытным, но вовсе необязательным для постижения его художественной индивидуальности, творческих достижений

[7]. С Пушкиным — не так. Необычайность его гения проявляется в редкостной слитности человеческих и артистических качеств. Расцвет таланта, становление взглядов, широта интересов, близость к передовым идеям времени — все по-особому полно, мощно отозвалось в его поэзии и в прозе. «...Пушкин,— по словам Белинского,— от всех предшествующих ему поэтов отличается именно тем, что по его произведениям можно следить за постепенным развитием его не только как поэта, но вместе с тем как человека, как характера»

[8].

Не сам ли Пушкин призывал судить о стихах, о «словах поэта» как о «делах» его, как о социальных поступках? Понимание творчества, глубинное проникновение в суть художественных достижений оказывается одним из верных ключей к представлению о личности поэта. Речь вовсе не о сведении поэзии к биографическому подстрочнику жизни Пушкина, но именно о проникновении в богатейший мир поэта. Вместе с тем знакомство с личной его историей в контексте эпохи — обязательное условие постижения его наследия.

Подобная диалектика отражается и в образе Пушкина. В нем тесно связаны, сбалансированы суждения о личности и творчестве, об облике внешнем и внутреннем, о поступках и их мотивах, об истории жизни и судьбе поэта, представления о нем как о человеке и творце.

Разве не подсказывает личный опыт читающего эти строки, что хранимое в памяти ума и сердца мнение о поэте включает комплекс мыслей и чувств, в котором сплавлены запечатленные сознанием его стихи, проза, сведения, почерпнутые из многих источников, эмоциональные отклики и на произведения, и на историю его жизни.

Образ классика тяготеет к конкретности, зрительной оформленности представлений. В его основании может оказаться облик, явленный в опекушинском памятнике, или же в бюсте поэта работы И. Витали, во вдохновенном лике, изваянном М. Аникушиным или же в остро очерченном портретном абрисе Н. Кузьмина. А может, ближе всего окажется трепетными линиями обозначенный профиль пушкинского портретного рисунка Н. Рушевой?

Зрительный образ дополняется поэтическими интерпретациями пушкинского облика и характера. Скорее всего, строками

А. Ахматовой:

Смуглый отрок бродил по аллеям

У озерных глухих берегов,

И столетие мы лелеем

Еле слышный шелест шагов...

Другим почитателям поэта могут более импонировать иные определения пушкинской натуры, иные способы толкования образа. Им созвучнее взрывчатые цветаевские строки:

Бич жандармов, бог студентов,

Желчь мужей, услада жен —

Пушкин — в роли монумента

Гостя каменного?..

Мы редко задумываемся над тем, какое неизгладимое впечатление составляют тронувшие за душу художественные толкования образа Пушкина. И сами по себе, и в сочетании с другими слагаемыми... Художественные портреты воссоздают облик в его целостности и запоминаются прочнее. Не лишне учитывать это в педагогической практике.

До сих пор, однако, значение художественной пушкинианы для расширения методической палитры учителя-словесника недооценивалось. Отчасти поэтому обратим особое внимание на интерпретации образа Пушкина в искусстве. Они ведь помогают не только осознать, но и ощутить непосредственное эмоциональное отношение к поэту людей разных поколений. Портреты, созданные во многих видах художественного творчества, позволяют вникнуть в истоки интереса к поэту, проследить процесс образования и закрепления его образа в социальной памяти. Знакомство с произведениями, посвященными Пушкину, помогает убедиться в справедливости весьма парадоксального, на первый взгляд, заключения А. Твардовского, прозвучавшего в феврале 1962 года на торжественном заседании в память 125-летия со дня гибели поэта: «...Пушкин нашей поры больше, чем тот, которого знали наши предшественники...»

Теперь — о структуре книги. Каждая глава посвящается определенному этапу восприятия поэта. Сопоставление таких вех раскрывает картину эволюции представлений о Пушкине и о его наследии.

Выделяются следующие хронологические периоды. Первый — прижизненный, со времени появления первых откликов на творчество поэта до 1837 года. Различные оценки личности и творчества поэта складывались еще при его жизни, наиболее отчетливо они поляризовались после трагической его кончины.

В смене представлений о Пушкине прошлого века выделяются события последней его четверти: в 1880 году волна интереса к поэту связана с открытием памятника работы Опекушина в Москве, в 1899 году — с празднованием столетнего юбилея.

Новая жизнь Пушкина в сознании многочисленных его почитателей началась после Октября. Поистине выдающимся событием явилось всенародное чествование его памяти в 1937 году в связи со столетием со дня дуэли.

Последняя глава книги посвящена нашим дням — судьбе образа поэта в общественном сознании 70—80-х годов.

При всем желании сконцентрироваться на строго обозначенных, хронологически «локальных» периодах, все же оказались неизбежными отступления, предпосылки главам небольших историко-культурных введений в ситуации, определившие направленность и акценты в восприятии поэта.

История формирования, закрепления и эволюции представлений о поэте в социальной памяти — тема неисчерпаемая. Мы вовсе не претендуем на полноту ее освещения, понимая, что дополнять, углублять, конкретизировать можно многое. Этим впору заняться и литературным кружкам, историческим обществам, группам ребят, объединенных общим интересом к творчеству поэта. Открывается при этом перспектива увлекательного поиска материала: массив документальных свидетельств о том, каким видели Пушкина, как оценивали его на разных исторических этапах, необозрим.

Особое внимание в книге уделяется художественной пушкиниане. Она необъятна. Помимо портретов живописных, о которых уже шла речь, учитель может воспользоваться на уроках портретами поэтическими, музыкальными. Их немало в театре, кинематографе. Даже балет и опера активно включились в поиск наиболее адекватного представления о Пушкине, о сути его художественного мира.

На протяжении длительного времени своего существования то или иное портретное изображение Пушкина оценивается, воспринимается неодинаково. Рассказ о том, как видоизменялись точки зрения на то или иное произведение пушкинианы может служить школой развития эстетического вкуса

[9]. В летопись восприятия поэта органично включается история жизни того или иного выдающегося художника — интерпретатора образа поэта. Параллельно идет ознакомление с яркими представителями русского и советского искусства... Иными словами, для творческого, ищущего педагога и здесь открываются необозримые и плодотворные перспективы.

Некоторыми приемами формирования образа писателя, как и методиками ознакомления учащихся с эволюцией представлений о классиках, пользуются учителя-словесники. Мы опираемся, в частности, на опыт работы С. Г. Бергера (Симферополь), в общении с которым зарождался замысел этой книги. В работе над ней большую помощь оказали известный пушкинист доктор филологических наук, профессор Б. С. Мейлах, кандидат филологических наук И. В. Кондаков.

Видимо, уже знакомство с предисловием к книге породит вполне естественный и закономерный вопрос: мыслимо ли вместить предлагаемое автором в жестко регламентированную программу? Задача словесника — предложить, указать путь, заинтересовать ребят, чтобы разбуженное любопытство заставило их искать ответы на непростые вопросы. Порою даже намек или невзначай упомянутый на уроке случай из огромной истории, о которой будет идти речь, или рассказ о том, как появилось посвященное поэту произведение, может оказаться искрой, которая воспламенит стойкий, неугасимый интерес к самому Пушкину.

Приобщение к миру поэта окажется более непосредственным, если в школе организовать пушкинскую выставку. Тем более, что впереди знаменательное событие — 190-летний его юбилей. Не раз издавались в помощь учителю альбомы, наборы портретов, открыток с изображениями Пушкина

[10]. Реже и малыми тиражами, но все же выходили сборники стихов о нем

[11]. Все большее распространение получают видеозаписи спектаклей, литературных композиций, документальные, теле- и художественные фильмы, связанные с личностью и творчеством Пушкина. Как охватить их и ввести в преподавательскую и воспитательную практику? Мы предлагаем варианты включения этих материалов в процесс обучения и эстетического образования, в расширение и углубление межпредметных связей. Знакомство с жизнью образа Пушкина в памяти и в сердцах людей многих поколений окажется вместе с тем действенным способом приобщения к богатейшей летописи отечественной культуры.

Глава первая

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ

У истоков образа поэта

Много лет спустя после гибели поэта близкий друг Пушкина П. А. Вяземский, посетив Молдавию, написал стихи «Проездом через Кишинев». В них упоминались далекие двадцатые годы, в которые

...прослывший бес арабский,

Наш поэтический пострел,

Невольный житель бессарабский,

Здесь вольно жил и вольно пел.

С молвы стоустой Кишинева

Его стихов, его проказ

От одного в уста другого

По всей России шел рассказ.

Его затверживали сразу,

И каждый шаг, и каждый стих

Вносились, словно по заказу,

В легенду сплетней городских...

[12]

Чем навеяны эти строки? Быть может, Вяземский услышал в Кишиневе хранимые старожилами рассказы о поэте? Или это — эхо характерного восприятия Пушкина в ту пору? Поэту не минуло еще и двадцати пяти лет, когда, по словам Вяземского же, «...как Овидий, наш изгнанник Заброшен был в глухую даль». Его стихи публиковались в центре, в столицах. Неужели и в отдаленной глуши уже тогда был он столь знаменит? Популярен настолько, что самое имя его окружалось легендами, а поступки и стихи «затверживали сразу»? Нет ли здесь преувеличения, нет ли поэтической вольности? А если так, то как вообще относиться к подобным свидетельствам пушкинского окружения?

Ранняя слава действительно обратила к Пушкину многие любопытствующие взоры. Еще очень молодым человеком он стал центром внимания, толков, споров и домыслов. Мемуары современников подтверждают, что и на юге, в пору ссылки, пытливые взоры следили за ним, а воображение его поклонников и поклонниц сплетало полную невероятных событий «легендарную» его историю

[13]. Что же касается стихов Вяземского, они — повод не столько для сомнений, сколько для размышлений над некоторыми особенностями нашей памяти о великих людях.

П. А. Вяземский, знавший Пушкина с его юных лет, свое поэтическое воспоминание датировал 1867 годом. Многое тогда переменилось, только мысли о поэте не оставляли, тревожили:

...Тебя ищу я в Кишиневе

И в Петербурге я ищу:

Но место пусто, жизнь суровей,

И бывший о былом грущу.

Для прежней жизни век наш жуток,

Весь мир — все тот же Кишинев:

Нет Пушкинских стихов, ни шуток,

Ни гениальных шалунов...

По прошествии многих лет жизнь поэта просматривалась как бы в обратной перспективе. Быть может, оттого-то популярность Пушкина второй половины 20-х годов проецировалась и на ранние годы. Если и есть в посвящении Вяземского некоторое преувеличение, то в целом не противоречащее реальности, это предвосхищение того, что имело место чуть позднее.

У памяти о прошлом, всегда эмоционально окрашенной, согретой субъективным отношением,— свои властные законы. Они должны учитываться при попытках реконструкции представлений о поэте его современниками. Люди возвращаются в прошлое, как в машине времени, всегда обогащенные багажом более поздних знаний о далекой эпохе (Б. Г. Кузнецов). Мы тоже, знакомясь с первыми отзывами о Пушкине, читая восторженные хвалы В. А. Жуковского «молодому чудотворцу», помним о более сложной картине взаимоотношений поэта с его окружением.

Маститые литераторы скоро оценили необычайное дарование юноши. «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? — писал в сентябре 1815 года П. А. Вяземский К. Н. Батюшкову.— Чудо и все тут...» Соглашались с высокими оценками таланта Г. Р. Державин, И. А. Крылов, Н. М. Карамзин...

К. Н. Батюшков, прослушав отрывок из «Руслана и Людмилы», был, по свидетельству очевидца, «поражен неожиданностью и новостью впечатления»

[14].

После чтения в рукописи первой главы «Онегина» В. А. Жуковский в письме к автору в 1824 году восклицал: «...Несравненно! По данному мне полномочию предлагаю тебе

первое место на русском Парнасе. И какое место, если с

высокостию гения соединишь и

высокость цели! Милый брат по Аполлону! это тебе возможно! А с этим будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни»

[15] (Выделено Жуковским.—

Е. В.)

Уже в ту пору многоголосая молва шумела на разные лады вокруг имени поэта. Мы погрешим против истины, если о реакциях публики станем судить лишь по избранным хвалебным отзывам. Единодушная поначалу восторженность скоро сменилась гаммой разноречивых мнений и оценок. Это касалось и личности поэта, и его творчества. Образовались партии почитателей поэта, литературных и идейных противников.

Марина Цветаева писала, что есть три Пушкина: поэт «очами любящих (друзей, женщин, стихолюбов, студенчества)», есть Пушкин — «очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих)», есть Пушкин — «очами судящих (государь, полиция, Булгарин, иксы, игреки — посмертные отзывы)...»

[16]

Этот ряд перечислений можно продолжить. Кого, однако, следует считать создателем образа Пушкина?

Образ складывается в индивидуальных представлениях многих людей. Кто в таком случае авторитетен, на кого нужно ориентироваться? По здравому смыслу, вероятно, на тех, кто знал поэта непосредственно. Разве не лично знакомые с Пушкиным люди запоминали, передавали устно и в письмах, а позже в воспоминаниях многие подробности, детали, наблюдения о характере, свойствах поэта?

Круг знакомых велик. Автор уникального словаря-справочника «Пушкин и его окружение» Л. А. Черейский включил упоминания о 2500 лицах, знавших поэта. Замечал при этом, что реально их число гораздо больше, в словаре учтены лишь те, с кем связи и контакты подтверждены дошедшими до нас источниками

[17].

Как бы ни было велико число людей, реально знакомых с поэтом, образ его бытовал шире, он формировался в социальной памяти большего круга его современников. Все, кто жадно следил за появлением каждого нового пушкинского произведения, все, кто переписывал и заучивал его строки, передавал истории о нем и анекдоты, придумывал, подхватывал и хранил в памяти легенды о поэте,— одним словом, читатели разных возрастов и слоев общества, знакомые с ним, малознакомые и незнакомые вовсе, принимали участие в процессе, который называем теперь «образотворчеством», то есть созданием и закреплением представлений, каким был Пушкин.

По свидетельству Н. Гоголя, ни один поэт в России не имел такой завидной участи. Ничья слава не распространялась так быстро: «Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его^на своем творении, уже оно расходилось повсюду»,— отмечал писатель в статье «Несколько слов о Пушкине», вошедшей в 1835 году в его сборник «Арабески». Многочисленные поклонники и противники самим интересом к личности и творчеству поэта, вниманием ко всему, что было связано с его именем, способствовали утверждению его популярности.

Отзывы о восприятии Пушкина, о том, как встречались его произведения, как распространялись слухи о нем, о событиях его жизни, сохранились в письмах, дневниках, в записях и рассказах людей той поры. Им, правда, в большей степени свойственны особенности, отмеченные на примере стихов Вяземского: сдвиги, перемещения, переакцентировки событий как следствия аберраций памяти

[18]. В таком случае необходимо сопоставление с другими документированными источниками для выяснения реальности, но как факт общественного мнения любое свидетельство показательно.

Воспоминания о поэте, отзывы о нем критиков, письма, дневниковые записи его современников широко опубликованы и прочно вошли в наш культурный обиход

[19]. За пределами внимания оставался огромный пласт любопытнейших свидетельств того, каким знали Пушкина. Это — отзывы о нем живописцев и стихотворцев, портреты изобразительные и поэтические, а также стихотворные посвящения, послания к Пушкину, мнения о поэте и его произведениях самих участников литературных баталий, запечатленные в поэтической форме.

Пусть не остановит современного читателя, что большинство посланий слабы по части художественных достоинств. Сравнение с Пушкиным они не выдерживали, в чем нередко и со смущением сами признавались. Важно, тем не менее, что в отзывах стихотворцев подчас откровеннее прорываются настроения, симпатии, неприятия, эмоции. Особый интерес привлекают поэтические послания — жанр весьма популярный и любимый в первой половине прошлого века. Каноны его предполагали «настрой», включенность в стиль, характер адресата. Стилизация «под Пушкина» — любопытные примеры того, как понималась натура поэта, как воспринимались его творения.

Отражая распространенные для своего времени оценки личности и произведений Пушкина, поэтические посвящения сами способствовали закреплению тех или иных его характеристик. Примечательно, что в поэтические дискуссии пушкинского времени включались многие лица близкого и дальнего окружения.

В связи с этим желательно хотя бы в общих очертаниях представить портрет читателя той эпохи.

В начале века грамотных было немного. Это утверждал сам Пушкин, сетуя, что литература у нас не есть потребность народная, что класс читателей ограничен. Невелика была и нужда в книгах. Об этом можно судить по тиражам изданий. Поэма «Руслан и Людмила» вышла в 1820 году количеством в 1200 экземпляров. Обычно численность выпуска книг колебалась в пределах до 2400 экземпляров одного тиража.

Верхушку «низового читательского слоя» (Л. Гинзбург) составляло чиновничество

[20]. В 1804 году в Российской империи насчитывалось около 13 тысяч чиновников. Буквально за несколько десятилетий их численность значительно возросла — в 1847 году чиновничество составляло 61 тысячу человек. Читательская публика демократизировалась за счет притока из мещанско-чиновничьей среды

[21].

Пристрастие к чтению распространялось быстро. Если, по словам С. П. Шевырева — писателя, критика, историка литературы, академика Петербургской Академии наук,— узок был круг книгочеев при Ломоносове, то шире он стал уже во времена Екатерины, еще более распространилось «поветрие на чтенье» при Карамзине. При Пушкине же подобно «кругу волн, разливающихся быстро от камня, брошенного в их середину», чтение охватило даже отдаленные от высокопоставленных слои общества. Если при Ломоносове чтение было напряженным занятием, при Екатерине — роскошью образованности, привилегией избранных, то при Карамзине оно стало необходимым признаком просвещения, а при Жуковском и Пушкине — «потребностью общества». В то время как Карамзин, по образному выражению С. Шевырева, «очинил для всех перо современной русской прозы...», Пушкину принадлежала слава свершившего «подвиг поэтического образования...» От Пушкина ведет свое начало многочисленное племя стихотворцев

[22].

Литературный быт 20-х годов был сложным: с борьбой между группировками, соревнованием за приоритет между журналами, с борьбой за читателя...

...Назло безграмотных нахалов

И всех, кто только им сродни,

Дай бог нам более журналов:

Плодят читателей они,—

с таким

поздравлением один из друзей Пушкина выступил под Новый (1828) год в «Русском зрителе», упоминая о поэте и его окружении:

...Где есть поветрие на чтенье,

В чести там грамота, перо;

Где грамота — там просвещенье;

Где просвещенье — там добро!

Козлов и Пушкин с Баратынским!

Кого еще бы к вам причесть?

Дай вам подрядом исполинским

Что день, стихов нам ставить десть!

«Поставщикам» же «бредней» на поприще стихов и од автор желает захлебнуться собственной же их «продукцией».

Эволюция читателей и их пристрастий сыграла немалую роль в истории отношения к поэту современников.

Реконструируя воззрения пушкинских современников, мы акцентируем внимание на том, каким видели читатели своего кумира. При этом надо учесть, что образ Пушкина в представлениях даже наиболее проницательных и тонких ценителей и наблюдателей, знавших его близко многие годы, не вполне совпадает с тем, что являл собой поэт реально. Образ Пушкина и Пушкин как конкретно-историческая личность не идентичны. Потому еще раз заметим: мы не пишем историю поэта, а рассматриваем отражение некоторых событий его биографии и поэтической жизни в восприятии современников.

Что влияло на представления о Пушкине? Социальные оценки выдающейся личности определяются комплексами объективных и субъективных причин. Конкретные феномены воспринимаются обычно не отвлеченно, а сравниваются с некоим образом-эталоном, с идеалом. Поступки поэта, «дела» его и «слова» поэта оцениваются в сопоставлении с бытующими идеалами, с представлениями о том, каким надлежит быть стихотворцу. Привычные мерки прикладываются к конкретному лицу. Настроения публики отражают ее культурные ориентиры, которые служат подобием лоции и критерием оценки.

Не менее важно помнить также, что жизнь Пушкина протекала словно бы и на глазах, на виду у многих, но внутренняя, духовная жизнь гения оказывалась скрытой даже от наиболее близких друзей. А произведения? Частью они не были опубликованы, ходили в списках. Иные увидели свет искаженными цензурой, а многие и вовсе поэт не мыслил печатать, не желая подчиняться указаниям высокопоставленных цензоров. Могла ли публика уследить за необычайно, ошеломляюще быстрым развитием самого поэта?

Пушкин менялся, мужал, совершенствовался его талант, зрели силы духовные... Он складывался как личность, как уникальный художник. В то же время закреплялся его образ, то есть представления о нем в восприятии современников. Оба процесса шли параллельно, что затрудняло стремление современников составить целостное, непротиворечивое и верное о нем представление. Публика фиксировала прежде всего то, что бросалось в глаза. На фактах, ей доступных, концентрировала внимание. Раз закрепившийся образ оставался таковым почти без изменения, ибо проще создать новое представление, чем корректировать, видоизменять былое. Менялся сам Пушкин, а образ его в основном оставался по сути неизменным, разве что потерял в середине тридцатых годов былую притягательность и блеск. О том, как это происходило, и пойдет далее речь. Обращаясь к далекой пушкинской эпохе, стремясь вникнуть в строй мыслей и чувств людей, живших бок о бок с поэтом, читатель должен подключить все навыки творческой реконструкции прошлого, настроиться на восприятие. Для этого нужно знать, чем, к примеру, диктовались пристрастия, симпатии и антипатии к поэту? Что влияло на оценку его поступков, произведений? Конечно же, вся система принятых в обществе воззрений, правил, норм, условностей и условий, их порождавших. Значит, надо учитывать не только внешние обстоятельства, но и законы психологической инерции, стереотипы восприятий, ориентации и настроенность публики.

Проникновение в мир Пушкина требует

перестройки привычных нам стереотипов, и прежде всего понимания, что это такое — «мир поэта». В нем слиты, пересекаются целый ряд смысловых пластов. Это — мир, реально окружавший поэта: та атмосфера, среда, культура, в которой он жил. Это — события политические, общий климат самодержавной России; быт — светский, салонный, усадебный, домашний, литературный; привычки, этикет, приметы времени и людей...

[23] Вместе с тем «мир Пушкина» — это и сам поэт, уникальный человек, художник, мыслитель, сотворивший свою грандиозную художественную картину мира. «Мир Пушкина» — это и сложная система взаимоотношений поэта со многими его современниками, людьми разных возрастов, сословий, воззрений. Внешний мир и мир поэта взаимосвязаны, без знания одного трудно понять другой.

В последнее время как общая тенденция нынешнего отношения к истории обозначился сдвиг от дробления жизни и творчества поэта на отдельные периоды, этапы и т. д.— к панорамному видению его жизни в контексте эпохи. Наши современники настроены на осмысление грандиозной картины мира, созданной поэтом, в ее взаимосвязях и обусловленностях с миром, реально поэта окружавшим. Представления о начале прошлого века, о времени декабристов, эпохе надежд и трагедий конкретизируются, уточняются, тяготея к полноте стереоскопического обзора. Знакомство с современниками поэта и взаимоотношениями между Пушкиным и публикой оказывается в русле этих общих закономерностей культурно-исторического диалога с прошлым.

Ученые-пушкинисты, историки, культурологи внесли весомый вклад в воссоздание контекста, атмосферы пушкинской эпохи. Большим подспорьем могут служить труды, в которых обращается внимание не только на события «внешней» истории, но и на социально-психологические особенности жизни, нравы, привычки людей начала прошлого века

[24]. Того времени, когда началась жизнь Пушкина в общественном сознании, когда предстал поэт перед первыми своими читателями.

«Надежда нашей словесности»

Читатель журнала «Российский Музеум» был, видимо, удивлен и озадачен, обнаружив в девятом выпуске за 1815 год на странице 260 послание, посвященное Пушкину. Эта фамилия пользовалась известностью в литературных кругах: помимо дяди поэта, стихотворца Василия Львовича Пушкина, еще два не столь близких родственника Александра Пушкина были литераторами. Кому же могло быть отнесено стихотворное посвящение, не совсем привычное для представлений о предназначении поэта?..

Кто, как лебедь цветущей Авзонии

[25],

Осененный и миртом и лаврами,

Майской ночью при хоре порхающих,

В сладких грезах отвился от матери,—

Тот в советах не мудрствует; на стены

Побежденных знамена не вешает;

Столб кормами судов неприятельских

Он не красит пред храмом Ареевым,

Флот, с несчетным богатством Америки,

С тяжким золотом, купленным кровию,

Не взмущает двукраты экватора

Для него кораблями бегущими.

Но с младенчества он обучается

Воспевать красоты поднебесные,

И ланиты его от приветствия

Удивленной толпы горят пламенем.

И Паллада туманное облако

Рассевает от взоров,— и в юности

Он уж видит священную истину

И порок, исподлобья взирающий!..

Как того требовал канон жанра послания, в стихотворении рисуется облик адресата — юного поэта, независимого («в советах не мудрствует»),

[26] очаровавшего своих слушателей ранней одаренностью. Кредо его — в служении «священной истине», в свершении художественных и гражданских подвигов. Не случайно его опекает Афина Паллада — богиня мудрости (именно в решении государственных дел); с ее культом связано прославление устоев государственности, основанных на демократическом законодательстве. Афина же покровительствует художникам и героям, которые встают на защиту общественного порядка. Автор послания широко использовал античную мифологию, уверенный, что читателю будет понятна знакомая семантика образов

[27]. Послание завершалось возвышенно:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;

Лира выдаст его громким пением,

И от смертных восхитит бессмертного

Аполлон

[28] на Олимп Торжествующий.

Решительно ни с одним из популярных тогда поэтов не удавалось читателю связать создаваемый посланием образ. Правда, знатоку поэзии могло припомниться, что в одном из предыдущих номеров того же «Российского Музеума» было опубликовано стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», подписанное именем Александра Пушкина. (То было первое его стихотворение с авторской подписью — прочее до той поры выходило анонимно.) При публикации была сноска: «За доставление сего подарка благодарим искренно родственников молодого поэта, которого талант так много обещает. И (здатель) М(узеума)»

[29].

Сохранились свидетельства, что уже первое стихотворение А. Пушкина было замечено ценителями изящной словесности. По воспоминаниям М. Н. Макарова (поэта, историка литературы, издателя «Журнала для милых»), именно по первым публикациям в журнале «Российский Музеум» публика узнала Пушкина и изумилась его дарованию

[30].

Слух о юноше, который, по отзыву В, А. Жуковского, призван стать «надеждой нашей словесности», ширился. Скоро минуло время, когда поэт заслуживал прозвищ «парнасского шалуна», «балагура». Недолго его именовали «Пушкин-племянник», чтобы отличать от Василия Львовича. Стремительно растущая популярность вытеснила это прозвище, слава племянника затмила имя дяди...

По окончании Лицея Пушкин живет в Петербурге. По цензурным условиям многие его стихотворения, сатиры, эпиграммы, выразившие идеи и настроения передовых кругов российской молодежи, не могли появиться в печати. Они широко распространяются в списках, рукописях, заучиваются наизусть, декламируются на собраниях молодежи. Особую известность получили в то время написанная в 1817 году ода «Вольность» (позже она стала главным поводом для ссылки поэта), «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Деревня», «Сказки. Noël», эпиграммы (на Каченовского, Карамзина, на Стурдзу и другие).

По воспоминаниям И. Якушкина и И. Пущина, сатирические «Сказки. Noël» распевались чуть не на улице и распространялись в многочисленных рукописных копиях. В списках ходило послание «К Чаадаеву», воспламенившее многие юные сердца призывами служения свободе, «вольности святой», верой в то, что «Россия вспрянет ото сна...» и «на обломках самовластья» будет возведено свободное, демократическое государство. Пушкинская патриотическая лирика тех лет оказала огромное воздействие на молодежь, на будущих декабристов. В ответах на вопросы следственного комитета участник восстания на Сенатской площади М. П. Бестужев-Рюмин скажет, что слышал повсюду «стихи Пушкина, с восторгом читанные». Это укрепляло «либеральные мнения».

Современники отмечали независимость и смелость поэта. Он демонстративно появлялся в «боливаре» — широкополой шляпе, названной в честь Симона Боливара, предводителя революционного восстания в испанских колониях Южной Америки. Носил широкий черный фрак с нескошенными фалдами — «по-американски».

Антиправительственные высказывания поэта, его сатиры на высочайших сановников пользуются широкой известностью. Пушкинские остроты, колкости у всех на устах. В театре во всеуслышание он выкрикнет: «Теперь самое безопасное время — по Неве лед идет», намекая на то, что нечего опасаться заключения в Петропавловскую крепость

[31]. При всяком новом бесчинстве Аракчеева или же при изъявлении угодничества царским сановникам Пушкин не может удержаться, чтобы не выкрикнуть эпиграмму

[32].

Начав печататься еще в лицейскую пору, юный пиит покорил публику. Издатели пропагандируют его поэзию. В 1820 году отрывок из «Руслана и Людмилы» (встреча богатыря с Головой) появляется в третьей части «Учебной Книги Российской Словесности»

[33]. Вскоре впервые в учебную литературу заносится его имя. В «Опыте краткой истории Русской Литературы» он включен в число писателей, которые «в изящной Литературе нынешнего века приобрели отличную славу». Правда, назван Пушкин последним из девятнадцати первостепенных литераторов, но зато в ряду самых именитых, таких, как Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский и другие. Примечательно, что в этой же учебной книге читателям впервые предложена краткая биографическая справка о Пушкине. В ней перечислены его лирические стихотворения, а «важнейшим» сочинением названа романтическая поэма «Руслан и Людмила». По оценке автора пособия, в поэме «видны необыкновенный дух пиитический, воображение и вкус, которые, если обстоятельства им будут благоприятствовать, обещают принести драгоценные плоды». Здесь же впервые приводятся биографические сведения, весьма лаконичные: «Александр Сергеевич Пушкин, Коллежский Секретарь, родился... 26 мая 1799 года, воспитывался в Царскосельском Лицее, из коего выпущен в 1817 году и определен в Коллегию Иностранных Дел. В 1820 году

перешел он в Канцелярию Генерал-Лейтенанта Инзова, полномочного Наместника в Бессарабии...» (выделено мною.—

Е. В.). Поэт ко времени выхода книги находился в ссылке, о чем, естественно, нельзя было упоминать в печати.

Известность поэта стремительно ширится. Популярность его «прелестных» стихов приумножается репутацией вольнодумства автора, славой о его бесстрашии и остроумии.

Распространяется молва о Пушкине как о предводителе вольнолюбивых кругов прогрессивной и радикально настроенной молодежи. Заучиваются, переписываются не только его стихи, но и высказывания, шутки, остроты, эпиграммы. Ему приписывается буквально все, что имело антиправительственный смысл. Тем самым стихам и остротам обеспечивался успех. Через несколько лет, вспоминая петербургский период своей жизни и связи с декабристами, Пушкин напишет в письме к Вяземскому: «Все возмутительные рукописи ходили под моим именем»

[34].

Самым удивительным образом мнения о Пушкине как о предводителе революционно настроенной молодежи сочетались с репутацией человека безрассудного, легкомысленного, легковесного, чурающегося серьезных литературных трудов. Эти мотивы преобладают в письмах той поры пушкинских старших современников, которые негодуют по поводу кутежей и неосмотрительных поступков поэта, его эпикурейских наклонностей. А. И. Тургенев, общественный деятель и литератор, знавший поэта с детских лет, по его собственным словам, ежедневно бранил Пушкина за его «леность и нерадение о собственном образовании, к чему присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство, тоже площадное, 18 столетия»; бранил за то, что Пушкин «разоряется на мелкой монете»

[35]. К. Н. Батюшков полагал, что не худо бы запереть юного поэта «в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою...», чтобы не промотал свой талант

[36].

Наставники, старшие друзья поэта, порицавшие его, не знали, что за бретерством напоказ скрывалась напряженная работа мысли, духа, воображения. Изучая пушкинскую лицейскую тетрадь стихотворений, которую он готовил в ту пору, советская исследовательница Т. Г. Цявловская установила семь «слоев» поправок, относящихся к периоду между июнем 1817 и декабрем 1819 годов. В это же время создается поэма «Руслан и Людмила», которая во многом определила отношение к Пушкину читателей и представления о поэте.

Споры вокруг поэм

Формирование романтического образа

Первая широкая полемика вокруг пушкинских произведений началась после выхода в свет поэмы «Руслан и Людмила». Работу над ней юный пиит начал еще в Лицее, а завершил в 1820 году в Петербурге. Среди любителей литературы поэма в отрывках уже была известна, она публиковалась в журналах, сам поэт читал ее в кругу друзей. Когда же она вышла целиком отдельным изданием, то маленький томик в 142 страницы, в восьмую долю листа (половина школьной тетради) произвел впечатление ошеломляющее

[37]. Поэма привела в восторг читающую публику, особенно молодежь. О ней спорили, ею восхищались. При общем почти единодушном интересе мнения и оценки вскоре расслоились.

Образовались два лагеря. К одному примкнули литераторы и критики, которых называли «классиками» за то, что они свято блюли и защищали классицистические устои, нормы и правила. Строго регламентировавшее писателей и поэтов направление отжило уже свое, но не сдавало позиций. Приверженцы его увидели в поэме Пушкина опасные приметы нового, романтического искусства. «Новый, пагубный род поэзии»,— так аттестовал поэму консервативный «Вестник Европы».

Защитников старины оскорбила близость «Руслана и Людмилы» к народной поэзии, нарушение четких канонов жанра поэмы. Просвещенный вкус был покороблен замыслом, который «...оживляет мужичка сам с ноготь, а борода с локоть... показывает нам ведьму, шапочку-невидимку и проч.»; образы народной фантазии воспринимались как грубая шутка. Возмущало староверов и то, что, являясь в поэме в качестве собеседника, автор прямо обращался к новому читателю, отмежевываясь от них:

Ты видишь, добрый мой читатель,

Тут злобы черную печать!

Многое ревнителям классицизма казалось «странным» и «необычным». Сказочные образы не были целиком заимствованы из народной поэзии, а явились преображенные смелой фантазией поэта. Рассказ о временах прошедших многими деталями, ассоциациями напоминал о современности: о вполне «земных» переживаниях, о поступках современников Пушкина, о недавних событиях Отечественной войны 1812 года... «Вместо древности узнаю новейшие времена»,— с возмущением писал один из критиков, недоумевая над характером вроде бы исторической поэмы.

Особое раздражение вызывало и то, что в поэме «высокое» сочеталось с «низким», недостойным описания, по нормативам старинных канонов, «штиль» возвышенный перемежался с простой разговорной речью.

Консерваторы уловили в поэме оттенки вольнодумства, навеянные новыми временами. В «Невском зрителе» поэму сравнивали с распространяемыми во Франции произведениями, которыми ознаменован «не только упадок словесности, но и самое нравственности» (1820, № 7, с. 79). По характеристике Белинского, слепые поклонники старины, «почтенные колпаки» были оскорблены и приведены в ярость появлением «Руслана и Людмилы». В их резком неприятии поэмы сказалось политическое и эстетическое противостояние классицистов романтическому искусству. Оно тогда только оформлялось, и даже сторонники его не были единодушны в суждениях об идеалах и задачах нового литературного направления.

Романтизм начала прошлого века не был течением однородным. Представители гражданского его направления ратовали за развитие новых идейно-художественных принципов. Они воодушевлялись стремлением направить искусство, и прежде всего литературу, на пропаганду декабристских идей. Искусство ценилось как средство воспитания народа. Поэзия должна была служить духовному и нравственному совершенствованию.

В противовес канонам классицизма, с его требованиями подражать западным образцам, романтики прогрессивного крыла высказывались за национальную тематику искусства, за возвышенность и одухотворенность содержания, за лирическую страстность и активное выявление позиции автора в повествовании. Это они обнаружили и высоко оценили в пушкинской поэме. «Руслан и Людмила» была отмечена в журнале «Сын отечества» (1822) как проявление «успехов посреди нас поэзии романтической».

Но и с этой стороны мнения не были однозначно одобрительными. Приветствуя сочинителя, литераторы прогрессивного круга (будущие декабристы) призывали его воспевать героические подвиги и вдохновлять современников на борьбу. В «Сыне отечества» (1822) под псевдонимом «А. М.» напечатано стихотворение, приписывавшееся А. А. Бестужеву-Марлинскому, «К сочинителю поэмы «Руслан и Людмила». Есть предположение, что принадлежит оно перу А. М. Мансурова, известного поэтическими публикациями в «Мнемозине» и в дельвиговском «Подснежнике». Призывая создателя поэмы к служению «истинной славе», к подвигам гражданским, автор стихотворного послания обращается к Пушкину с укором:

...Почто же восторги священных часов

Ты тратишь для песней любви и забавы?

И вслед за толпою туманным путем,

Сбежавши в бесплодную область видений,

Ты хочешь, чтоб в мраке холодным перстом

Бесценное время отсчитывал гений...

Он призывает поэта:

...Оставь сладострастье коварным женам!

Сбрось чувственной неги позорное бремя!

Пусть бьются другие в волшебных сетях

Ревнивых прелестниц,— пусть ищут другие

Награды с отравой в их хитрых очах!

Храни для героев восторги прямые!

Согрей их лучами возвышенных дел

И стройной красою изящного мира,

И доблести строгой дай лиру в удел,

И доблестью строгой прославится лира!

Споры вокруг поэмы достигли такой остроты, что, по замечанию критика А. Перовского, выступившего в защиту Пушкина, «иной подумает, что речь идет не о поэме, а об уголовном преступлении».

Несмотря на разноголосицу оценок и мнений, поэмой зачитывались. Она свидетельствовала о появлении на российском поэтическом небосклоне большого дарования. Причем первая поэма принесла популярность и в известной мере предопределила в обществе представления о Пушкине, об особенностях его таланта, об излюбленных мотивах. Ф. Н. Глинка, поэт, публицист, председатель Общества любителей российской словесности, в послании «К Пушкину» перечисляет полюбившиеся ему темы и мотивы поэта:

...Поешь ты радость и любовь,

Поешь утехи, наслажденья,

И топот коней, гром сраженья,

И чары ведьм и колдунов,

И русских витязей забавы...

Склонясь под дубы величавы,

Лишь ты запел, младой певец,

И добрый дух седой дубравы

Старинных дел, старинной славы

Певцу младому вьет венец!

И все былое обновилось:

Воскресла в песне старина,

И песнь волшебного полна!..

Здесь, как и во многих других поэтических посланиях, упоминаются мотивы, темы и герои «Руслана и Людмилы». К самому Пушкину часто обращаются теперь как к «певцу Руслана и Людмилы» — так именует поэта Н. Языков в стихах о Тригорском. В. Кюхельбекер в стихах «К Пушкину и Дельвигу (Из Царского Села)» обращается к другу:

...Мой огненный, чувствительный певец

Любви и доброго Руслана —

Тебя, на чьем челе предвижу я венец

Арьоста и Парни, Петрарки и Баяна!

Любопытно отметить и эти сравнения, где в один ряд поставлены прославленные поэты Возрождения — Ариосто и Петрарка, Парни — французский поэт, оказавший на Пушкина немалое влияние в лицейские годы, и Баян (Боян) — легендарный древнерусский певец-сказитель.

Многочисленные отзывы в печати, полемика по поводу первой поэмы укрепили, расширили славу поэта.

...Мне памятней те лета,

Та радость русския земли,

Когда к нам юношу-поэта

Камены за руку ввели...

Так через полтора десятилетия будет писать Ф. Глинка в «Воспоминании о пиитической жизни Пушкина»:

И он, наш вещий, про Руслана,

Про старину заговорил!

В певце — поэта-великана

Певец Фелицы

[38] обличил!

Как дружно вдруг его напевы,

Как пышно хлынули рекой,

Не раз срывая сердце девы,

Не раз мутя души покой,

Как чар волшебных обаянья;

И шум заслуженных похвал,

Москву и треск рукоплесканья,

Следя свой дальний идеал,

Поэт летучий обгонял!..

Вслед за первой поэмой в сентябре 1822 года выходит «Кавказский пленник». Сообщения о продаже книги и отзывы публикуются во многих газетах и журналах: в «Санктпетербургских Ведомостях», в «Русском Инвалиде», в «Благонамеренном», в «Сыне Отечества», в «Соревнователе Просвещения и Благотворения» и в других.

За время южной ссылки

[39] (поэт провел 3 года в Молдавии и 13 месяцев в Одессе), помимо многих стихотворений и «Кавказского пленника», написаны также «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан»... По словам В. Белинского, поэмы читались «всею грамотною Россиею»

[40].

Восторженные отзывы в печати, полемика вокруг произведений, легенды, слухи о поэте, высланном из Петербурга (в сентябрьском номере «Сына Отечества» за 1820 год напечатано дополнение к «Руслану и Людмиле» — эпилог с пометкой «26 июля 1820 года. Кавказ»),— все способствовало небывалому интересу к стихотворцу.

Сохранилось немало свидетельств широкой популярности произведений Пушкина. Многие стихи его перекладываются на музыку. В Москве 22 апреля 1822 года газета «Московские Ведомости» сообщает о первом представлении балета «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника». Большой героико-волшебный пантомимный балет в 5 действиях, сочиненный Глушковским, поставлен на сюжет известной национальной русской сказки.

В «Словаре древней и новой поэзии, составленном Н. Остолоповым», не раз даются ссылки на «Руслана и Людмилу». Так, в части I (СПб., 1821) этого издания первая поэма Пушкина упомянута среди примеров «чистого вымысла». В разделе об эпитете приведены стихи из «Руслана и Людмилы». Стихи из второй и третьей песни этой же поэмы служат образцом «топографии» и «подобия» во второй части «Словаря». В третьей части стихи из поэмы и сама она приводятся как образец поэмы «романической или романтической».

В 1821 году первые сообщения о Пушкине и его поэме появляются за границей. В Париже, в «Revue encyclopédique» (т. 9, кн. 26, с. 382) напечатана заметка «Научные и литературные новости. Россия. С.-Петербург. Стихотворения», в которой опубликован положительный отзыв о «Руслане и Людмиле» — романтической поэме Пушкина, «бывшего воспитанника Царскосельского лицея, ныне состоящего при Бессарабском генерал-губернаторе, всего 22 лет». В конце этого же года в Лондоне впервые в английской печати говорится о поэме «Руслан и Людмила» и достойном особого внимания ее авторе

[41].

Каким же представляет себе публика тех лет молодого поэта? Прежде всего — об ожиданиях читателей, о том, каким хотели видеть они певца.

Часть публики — особенно молодежь — первых двух десятилетий XIX века была настроена на волну искусства романтического. В движении от классицизма и сентиментализма это направление более полно соответствовало требованиям времени, его духу. В прогрессивных (будущих декабристских) кругах распространяются идеи гражданского романтизма с требованиями к искусству, к поэзии возвышать нравственное чувство, способствовать распространению примеров героизма, преданности народу. Поэту, «органу истины священной», по словам Рылеева:

...неведом низкий страх;

На смерть с презрением взирает,

И доблесть в молодых сердцах

Стихом правдивым зажигает.

«Нет ничего выше предназначения поэта», дело которого связано с революционной борьбой

[42], утверждал Рылеев.

Приверженцы более мягких в политическом смысле взглядов также ожидали встречи с романтическим гением. Таким и предстал Пушкин публике, своими первыми блестящими поэтическими опытами, южными поэмами утвердив за собой репутацию романтического певца.

Ожидания публики поддержали и издатели поэта. К вышедшему в 1822 году «Кавказскому пленнику» Н. И. Гнедич (издатель «Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника», известный поэт, переводчик «Илиады» Гомера) приложил гравированный портрет А. С. Пушкина. Это было первое изображение, по которому читателю предстояло составить мнение об облике стихотворца. Обращаясь к читателю, Гнедич писал в примечании: «Издатели присовокупляют портрет Автора в молодости с него рисованный. Они думают, что приятно сохранить черты Поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенным».

Это был портрет, гравированный Егором Гейтманом, теперь хорошо знакомый каждому школьнику. Но тогда читатели впервые увидели поэта. Кудрявый мечтательный юноша устремил вдаль отрешенно задумчивый взор. Мягкие, округлые черты лица, совсем еще детские. В памяти современников поэта, по ассоциации, скорее всего, возникало широко известное изображение Байрона на портрете работы Ричарда Уэстола. Та же поза, воротник, который так и назывался «à la Byron», выражение вдохновенного лица — все свидетельствовало, что перед зрителем — поэт. В таком байроническом духе было принято изображать питомцев муз.

Почему в 1822 году, когда Пушкину было уже 23 года, понадобилось изображать его юношей приблизительно четырнадцати-пятнадцати лет? Почему никогда не указывается автор рисунка, по которому сделана гравюра?

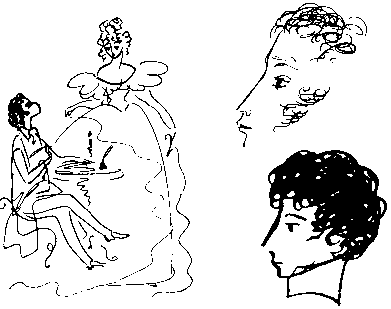

Е. ГЕЙТМАН. Пушкин. Гравюра. 1822.

А. С. ПУШКИН. Автопортрет «в круге» 1817—1818(?)

Е. ГЕЙТМАН. Пушкин. Гравюра. 1822.

А. С. ПУШКИН. Автопортрет «в круге» 1817—1818(?)

Поскольку именно первому портрету Пушкина было суждено сыграть немалую роль в утверждении представлений о нем как о романтическом гении, вспомним историю портрета...

В пору, когда готовилось издание «Кавказского пленника», Пушкин был в ссылке. Чтобы приложить портрет к поэме, был необходим оригинал — рисунок-портрет. Кто же автор портрета?

Уже после гибели Пушкина писатель Нестор Кукольник в «Художественной газете» (№ 9—10 за 1837 г.) опубликовал рассказ об истории гравюры. В нем говорится, что портрет нарисован без натуры, наизусть неким К. Б. и «обличает руку художника, в нежной молодости уже обратившего на себя внимание всех любителей живописи того времени. Гравирован Е. Гейтманом, который один на гравюре подписал свое имя. Доска доставлена в редакцию от Н. И. У. (Николая Ивановича Уткина. —

Е. В.). Разослан как воспоминание о молодых летах и Поэта и Художника...».

Опять загадка: кто такой К. Б.? Выдвигались разные предположения. Думали, что за инициалами скрывается Карл Брюллов, по другой версии — Константин Батюшков. Предполагалось, что автором рисунка мог быть и человек с совсем иными инициалами — учитель рисования в Лицее С. Г. Чириков. Окончив Академию художеств, он совмещал обязанности гувернера и учителя рисования. Авторство рисунка приписывалось и Оресту Кипренскому.

В недавней работе искусствовед Е. В. Павлова напомнила версию, предложенную академиком и видным живописцем нашего века И. Э. Грабарем. Поскольку друзьям поэта во что бы то ни стало хотелось выпустить книжку с портретом, а Пушкина не было в Петербурге, они принялись искать какой-либо портрет. Тогда, видимо, и вспомнили о портрете Чирикова. Кстати, есть свидетельства лицеистов, что учитель рисования сделал портрет Пушкина. Брюллов, учившийся с Гейтманом в Академии, «заменил, вероятно, прозаический фрак поэтической сорочкой с эффектно накинутым плащом, и получился ни дать ни взять — юный Байрон. Таким образом, впредь до находки новых материалов,— заключил И. Э. Грабарь, — ...приходится условно принять в качестве автора портрета С. Г. Чирикова, а в качестве его байронизатора безусловно К. П. Брюллова»

[43].

В пользу этой версии позже появились дополнительные доказательства. Уже в советское время Пушкинским домом был приобретен акварельный портрет Пушкина-мальчика, очень напоминающий вариант гравюры Гейтмана, в котором угадывается манера Чирикова

[44].

Через 120 лет, вглядываясь в юношеское изображение Пушкина, Марина Цветаева скажет: «...этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей — поэтической. Портрет в две дали — назад и вперед, портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал...»

[45]

В этом отзыве — особое, «цветаевское» отношение к Пушкину и влияние значительной временной дистанции. Современники поэта были прозаичнее. Они видели юного пиита и доверяли этому изображению. На многие годы после выхода первых поэм столичная публика, не говоря уже о провинциальной, запомнила Пушкина таким, как, на портрете Е. Гейтмана, приложенном к первому изданию «Кавказского пленника», то есть, как вспоминал Ксенофонт Полевой, «кудрявым пухлым юношею с приятной улыбкой».

В воспоминаниях о Пушкине К. Полевой описывает свое удивление по поводу несоответствия общепринятого представления о внешнем облике Пушкина и реального впечатления при встрече с поэтом. Правда, случилось это уже в 1826 году, после возвращения Пушкина из ссылки. Полевой увидел тогда человека худощавого, «с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щек и подбородка, с тучею кудрявых волосов. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось». Полевой заключает: «Я был так поражен неожиданным явлением, нисколько не осуществлявшим моего идеала, что не скоро мог опомниться от изумления и уверить себя, что передо мною находился Пушкин...»

[46]. Гравюра Гейтмана получила столь широкое распространение, потому как удовлетворяла ожидания публики... И то правда, что долгое время иных портретов Пушкина просто не было.

Как отнесся сам Пушкин к первому представленному читателям портрету? Получив экземпляры «Пленника», 27 сентября 1822 года из Кишинева он благодарил Н. Гнедича за хлопоты по изданию и замечал: «Александр Пушкин мастерски литографирован, но не знаю, похож ли, примечание издателей лестно — не знаю, справедливо ли». В конце письма он выразил свое мнение о портрете более определенно: «Я писал к брату, чтоб он Сленина (петербургского книгопродавца и издателя.—

Е. В.) упросил не печатать моего портрета, если на то нужно мое согласие, то я не согласен». Этот эпизод весьма показателен. С первых же шагов на литературном поприще Пушкин стремился противостоять захлестывающей волне расхожих суждений о поэтической личности, о том, каким пристало быть поэту.

Пушкин рано начал отстаивать право на индивидуальность, на отличное от других «лицо», на то, чтобы, по его же словам, «брести своим путем». Тому способствовала необычность его дарования, отличавшего от собратьев по перу поэта уже в юности. Но все же новое оценивается через сопоставление со знакомым, более привычным. Хотя Пушкин с самого начала своего «выламывался» из привычных рамок «романтизированного байронического образа», публика узнала в нем романтического гения и акцентировала свой интерес именно на этих его чертах.

Еще одна любопытная подробность. После окончания Лицея в 1817 году поэт стал готовить для печати сборник своих стихов. Приблизительно к этому же времени относят исследователи и один из первых автопортретов поэта, так называемый «портрет в круге» (см. с. 32)

[47]. Предполагается, что Пушкин намеревался приложить его к изданию стихотворений. Так ли это, сказать сложно. Но несомненно одно: автопортрет разительно не похож на все изображения, которые были тогда в моде и прилагались обычно к томикам стихов и поэм. Весьма далек автопортрет и от гравированного Гейтманом. Не оставляет мысль, что уже тогда Пушкин подчеркнуто хотел предстать перед публикой самим собой, а не походить на расхожие стереотипы; хотел, чтоб увидели его Пушкиным, а не Байроном.

Каким изобразил себя поэт? Нарисовав себя в полуфигуру (обычная его манера в автопортретах — профиль), он тщательно прорисовал голову, силуэт и детали костюма. Свое изображение заключил в своеобразный медальон и затушевал штрихом фон. Искусствовед А. М. Эфрос увидел в автопортрете «нарочитое подражание стилю миниатюр». В описании рисунка искусствоведом подчеркивается своеобразие автопортрета, разительное отличие от получившей популярность гравюры Гейтмана. «Весь облик подтянут, худощав, заострен; у него покатая, почти стремительная линия лба, надбровий, носа; выступающая вперед верхняя губа; сухая, извилистая линия рта; вздернутые очертания ноздрей, нерельефный, срезанный подбородок, крупно поставленные глаза, отмеченные той особой выпуклостью, которую сумел передать только Тропинин... Индивидуальна... прическа: она небольшая, тщательно приглаженная, собранная округло по затылку; она придает автопортрету присобранность, соответствующую строгому характеру всего изображения. Больше такой манеры носить волосы у Пушкина мы не встретим. Начиная с кишиневских и кончая предсмертными изображениями, везде дальше пойдет та всклокоченная, вольная, играющая прядями и кольцами копна волос, которая входит традиционно в наше представление о пушкинском облике»

[48].

Талантливое искусствоведческое «прочтение» автопортрета может быть дополнено пушкинскими стихами «К другу стихотворцу», обращениями к Музе борьбы и мести оды «Вольность», клятвами:

...Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,

В сатире праведной порок изображу

И нравы сих веков потомству обнажу...

Пушкинское кредо, выраженное в строках: «Страшися участи бессмысленных певцов, Нас убивающих громадами стихов, Страшись бесславия...», в которых «слава» трактовалась в духе декабристской поэтики — славы гражданской, доблести служения отечеству, определяло основные особенности и черты того образа поэта, на которые ориентировался сам Пушкин.

«Тебе звучат, наш камертон-поэт,

На лад твоих настроенные струны...»

Мы привыкли судить о том, каким знали Пушкина его современники, по мемуарным свидетельствам. Многочисленные наблюдения, мнения, оценки людей, более или менее близко наблюдавших его, позволяют воссоздать облик в восприятии его эпохи. В. Э. Вацуро, обобщив свидетельства пушкинских современников, «соткал» из них следующий словесный портрет: «Человек среднего роста с смугловатым оттенком кожи, сильным и легким телом и маленькими аристократическими руками, за которыми тщательно следит. Он весь в движении, и естественность и непринужденность придают ему неуловимое изящество, заменяющее природную красоту. Действительно, в этой подвижности есть что-то обезьянье: привычка грызть яблоко или акробатическая ловкость, с какой он бросается на диван, поджав под себя ноги. В незнакомом обществе он рассеян или угрюм; холодная вежливость, учтивое безразличие встречают назойливого любителя знакомств; проявления чужого ума или дарования мгновенно пробуждают в нем искру: глаза вспыхивают, звонкий, безудержный смех оглашает комнату... Чужое творчество, вступающее в гармонию с его собственными тайными замыслами, может вызвать у него слезы; появление любимого им человека — детскую, непосредственную радость. Оскорбленный, он становится страшен; лицо искажается, с полуоткрытых губ срываются несвязные слова, ужасные, оскорбительные... Еще час — и он спокоен и холоден. У барьера противник встретит «холодную и блестящую храбрость». Литературного врага ждет эпиграмма или убийственно остроумная ирония памфлета...»

[49].

Но как соотносятся подобные реконструкции облика поэта со всеобщими и почти единодушными свидетельствами о поэте как о «повелителе и кумире 20-х годов»? Чем привлекал он взоры и умы?

Любопытные признания на этот счет содержатся в поэтических посланиях Пушкину. Стихотворцы отмечают, что личность Пушкина, его необыкновенный талант поражают воображение и вдохновляют на создание поэтических произведений. Для их посланий характерны даже обращения: «О ты, который с юных лет Прельщаешь лирой золотою!», «...Владыко рифмы и размера» (Я. Толстой). С. Шевырев в «Послании к А. С. Пушкину» признается: «Тебе звучат, наш камертон-поэт, На лад твоих настроенные струны». «К тебе, возвышенный певец, Взываю с жаром песнопений...» — вторит Д. Веневитинов.

Измлада полный откровенья,

Играл могучей ты рукой,

Роняя пламень вдохновенья

В грудь молодого поколенья,