Владимир Андросюк

Запад-Восток

От автора

Выражаю благодарность Пиккиеву Александру Васильевичу, Миловидову Вадиму Валентиновичу, Ефремовой Илоне Николаевне, Амосову Владимиру Дмитриевичу, Нестеровой Ирине Васильевне и многим другим за содействие, оказанное мне при подготовке издания.

Крайне обязан профессионализму работников Олонецкой районной и Ильинской поселковой библиотеки, коллективу Олонецкого национального музея карелов-ливвиков и её руководителю Наталье Васильевне Николаевой, преподавателю истории Олонецкой средней школы № 1 Понуровскому Андрею Викторовичу за информацию и советы, которые были использованы во время работы над книгой.

Особая благодарность Уткину Константину Олеговичу, Овчинниковой Ирине Евгеньевне, Толстихину Андрею Анатольевичу, Яковлевой Анне Алексеевне и Андросюку Ярославу Владимировичу за помощь в технических вопросах. Моё отдельное спасибо Кондратьевой Светлане Фёдоровне, которая работала над переводом некоторых частей книги на карельский язык.

Хочется пожелать новых находок поисковику и энтузиасту нашего местного краеведения Валерию Михайловичу Егоршину. Многие страницы и эпизоды данной книги основываются на результатах его поисков.

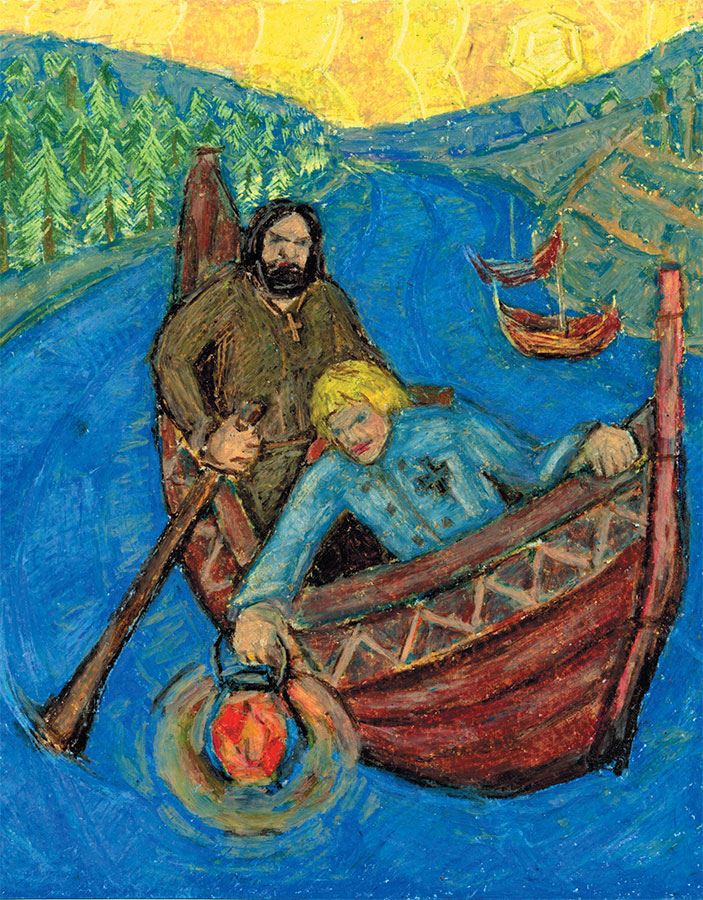

Отдельно хочу поблагодарить мою любимую женщину Наталью Валерьевну Баришевскую за замечательные и оригинальные иллюстрации, ставшие настоящим украшением этой книги, а также за все советы и замечания, способствующие её улучшению.

Владимир Андросюк

Отзыв о книге

Карельский край загадочен и таит в себе невероятно много интереснейших историй и легенд, многие из которых связаны с событиями, повествующими о местных олонецких жителях, шведах и царственных особах. Эти легенды передавались из поколения в поколения, от прадедов, дедов и отцов к детям (так и дошли до нас). Именно такие легенды мы можем проследить в предлагаемых читателям двух сказочных историях и одной повести. Все они о родном карельском крае, о его природе и людях…

На страницах этих произведений можно встретить множество карельских слов. Читатели смогут также познакомиться с местными русифицированными названиями. Всё это позволяет активно популяризировать карельскую культуру и язык среди местного населения и тех, кто интересуется историей карельской земли.

Следует также отметить, что в данных произведениях переплетаются северные скандинавские образы с местными карельскими мотивовами. Ряд олонецких легенд органично вошли в художественную окаемку представленных произведений. Все они проникнуты чувством любви к своему родному краю. История, вошедшая в сюжет повести, является одной из станиц русско-шведских взаимоотношений, которые не всегда имели положительные итоги. Читатели смогут познакомиться с реальными историческими персонажами и событиями, которые нашли своё отражение в истории нашей родины. Сюжеты произведений увлекательны, интересны и внимание к ним не ослабевает до конца повествования.

Автор включает в свой рассказ и образы местных жителей и реально существовавших исторических деятелей. Безусловно, эта книга будет полезна всем, кто интересуется историей карельского края, а также тем, кто любит по-настоящему загадочные необычные истории.

А. В. Понуровский, историк-краевед

Запад—Восток

Часть 1. Часы

Глава 1

С озера Меларен теплый майский ветерок нес запах воды и расцветающей черемухи. Вечер был хорош, и обычно мрачноватый Стокгольм дружелюбно распахнул ранее наглухо заделанные на зиму окна, откуда лукаво улыбались прохожим молодые девицы. Именно поэтому сегодня не хотел никуда спешить сэр Джон Картерет

[1] – посланник его Величества короля Великобритании Георга Первого. Неторопливо шел он, в раздумьях постукивая тростью по мощеной мостовой улицы Монахов. Сзади слышалось шарканье ног: это брели за хозяином «бездельники», как сэр Джон их обычно называл, а именно его старые слуги Оливер и Тед. Несомненно, обоим вовсе не хотелось таскаться за философски настроенным хозяином, а хотелось немедленно перекинуться картишками за кружечкой доброго пива в ближайшем кабачке. Но сэр Джон не давал пока своего на то благословения, и потому шарканье изрядно стоптанных сапог вторило постукиванию хозяйской трости с набалдашником в виде головы льва. Стокгольм сильно обезлюдел с той поры, когда Картерет приехал сюда в качестве посланника великой державы и Великого герцога Мальборо

[2] одновременно. Дело было в том, что в сражении при Бленгейме

[3] юный Картерет, который был лейтенантом у герцога, был тяжело ранен и должен был оставить мысль о военной карьере. Мальборо, ценивший цепкий ум своего подчиненного и умение того договариваться с самыми разными людьми, сумел тогда убедить королеву Анну доверить бывшему лейтенанту ответственный пост посланника в Шведском королевстве. Надо сказать, что со своими обязанностями сэр Джон справлялся прекрасно. С той поры минуло уже пятнадцать лет. И хотя года и заботы уже весьма заметно набросили инея на виски посланника, но глаза его блестели по-прежнему молодо, шаг был быстр и упруг, хотя былая рана довольно сильно давала знать в последний год, а жесты тонких в кости рук были хищными и энергичными. Но всё же это был совсем другой Картерет. Работа в качестве посланника на службе английской короны сделали его циником. Сэр Джон теперь твердо знал две вещи, а именно те, что все люди продажны и что никто точно не знает своей стоимости. Как водится, персоны важные стоимость свою были склонны завышать, и в таких случаях посланник всегда вспоминал высказывание одного турецкого паши, что люди подобны фруктам в базарный день и потому утром за них запрашивают слишком большую цену, а вечером отдают за бесценок. Это изречение он частенько приводил при торге с тем или иным нужным ему человеком и при этом всегда иронично улыбался, что весьма обескураживало собеседника. Поэтому-то вся дипломатическая служба, когда-то представлявшаяся ему весьма темной и сложной, а потому и интересной, теперь свелась к рутине, когда требовалось лишь найти нужного человека и дать ему не превышающую разумных пределов сумму денег, ибо королевская казна – не рыба в руках Иисуса

[4].

Джон Картерет

Да, Стокгольм, некогда многолюдный и живой, в этот майский день не был слишком весел, ибо война с Россией, шедшая вот уже девятнадцать лет, и чума, поразившая Швецию пять лет назад, заметно прибавили кладбищенского населения, убавив городского. Лица редких прохожих были зеленовато-бледными после зимы, и каждый из них шел, не глядя на прочих, думая про себя свою невеселую думу. Проникшийся общим настроением сэр Джон с улицы Монахов завернул к Немецкой церкви, затем пересек Большую площадь и, наконец, достиг здания Риксдага, где к этому времени должно было закончиться заседание с королевой Ульрикой во главе. Увы, он пришел совсем уж поздно и почтенные отцы города и страны большей частью разъехались во все стороны, дабы завершить свой день добрым обедом и разговорами со своей доброй Гретой или Кларой. Совершенно поскучневший посланник развернулся на каблуках своих ботфорт так, что бездельники, следовавшие за ним, чуть было не врезались в своего хозяина, едва успев отскочить в разные стороны.

– Ты, Оливер, и ты, Тед, – вы оба свободны до девяти часов вечера, – мрачно пробурчал сер Джон, – жду вас ровно в девять часов, джентльмены. Желательно без синяков и в целой одежде. Картерет иногда любил слегка поиздеваться над слугами: те были добрыми малыми, хотя и не без некоторых, свойственных простолюдинам, слабостей. Бездельники просияли и, пообещав хозяину не опаздывать, мгновенно исчезли как некие духи. Сэр Джон же в задумчивости отправился назад той же дорогой, которой сюда и пришел. Он успел миновать Большую площадь, когда звук медленно следующей мимо его кареты, запряженной парой вороных коней, заставил его повернуть голову. В окне кареты он успел заметить знакомое ему лицо почтенного сенатора Ригсдага и весьма известного своим состоянием негоцианта старика Оскара Линдгрема. Старик приветливо, но со свойственной ему важностью махнул посланнику рукой и что-то приказал кучеру. Карета остановилась. Дверца кареты приоткрылась, и в просвете показалась седая голова с жидкой, трепещущей на ветру бородкой.

– Доброго дня, доброго дня, господин посланник! Как я вас понимаю! Вы, верно, гуляете в такой прекрасный день! Как я вам завидую!

Сэр Джон снял свою треуголку и раскланялся, думая одновременно о том, что если птица тебе щебечет, то, несомненно, чего-нибудь да попросит. И не ошибся. Между тем, старый Линдгрем, сопя и кряхтя, уже выползал из своего уютного гнездышка на колесах.

– Уффф! Да, молодой человек, вот она, старость! Да-да! У вас, можно сказать, все еще впереди. А я вот… Все суета сует, все суета сует, – продолжал изнывать хриплый старческий дискант. – Если вы позволите, я составлю вам общество, да и до моего дома совсем уж близко. – Старик махнул в сторону огромного, старинной постройки особняка с башенками и узкими, но высокими окнами.

«Определенно старой лисе что-то нужно, – про себя думал посланник, деланно изобразив вежливую улыбку. – Впрочем, все к лучшему. Может, удастся выудить из него что-нибудь насчет сегодняшнего заседания Ригсдага».

Оба медленным шагом направились в сторону особняка.

– Да! – немного помолчав, вдруг перешел на деловой тон Линдгрем. – Давайте говорить прямо, сэр Джон. Англия – дружественная нам держава. Наша страна ведет тяжелейшую войну с Россией. Наш несчастный король, на которого лишь и оставалась надежда, погиб. Несчастной Швецией правит женщина. Казна пуста. Мужчины или убиты, или, как я, стары и бессильны. Мы хотим знать, может ли Англия, как дружественная нам держава, оказать нам помощь? Вы понимаете, что я имею в виду, – объявить войну России. Если русский медведь задавит нас завтра, то послезавтра он будет грызть вас, мистер Картерет. То, о чем я вас спросил, хотел бы знать каждый швед, но так как не всем надо знать, что скажете мне вы, я обещаю сохранить в секрете ваши слова.

«Дураки, они еще надеются! – подумал про себя Картерет. – Уж могли бы сообразить, что Англии нет никакого резона отправлять своих парней в топи Петербурга, или – помилуй бог! – жечь азиатскую Москву. Уж лучше пусть русские варвары по дешевке сами снабжают флот его величества короля пенькой, льном и строевым лесом».

Вслух, однако, сэр Джон этого не сказал.

– Я также буду с вами откровенен, господин Линдгрем. В настоящий момент моя страна ведет войну с Францией, как на континенте, так и в американских колониях. Английская казна пуста. Наше положение ничуть не лучше положения Швеции. Англия не может рисковать отправить флот в Балтийское море. Если он погибнет, то мы теряем колонии. Отсюда следует…

– Отсюда следует, что лучше Англии выгодно торговать с русскими, а нам оставить слова утешения. Ах, молодой человек! Когда-то я тоже выгодно продавал медь и железо в Россию! – старик опустил седую голову и на миг задумался. – Да, вы меня не утешили. Впрочем, я это знал заранее. Ну, что же, вот и дошли, и спасибо вам за приятное общество.

Линдгрем махнул рукой и направился к двери дома, большой и дубовой. Картерет стоял и смотрел ему вслед. Ему пришло в голову, что он так и не успел спросить старика о том, что же обсуждал сегодняшний Ригсдаг с королевой во главе.

– Эй, сэр Джон! – услышал он вдруг хрипловатый голос старого Линдгрема. – Я думаю, что вам будет интересно узнать насчет заседания Ригсдага. Знаете, приходите-ка завтра вечером ко мне. Я вас приглашаю в гости. Приходите часов, эдак, в семь вечера. Я буду вас ждать!

Дверь за стариком затворилась.

* * *

Посланник великой державы должен быть точным, и это полностью соответствовало сэру Джону. Ровно в семь часов вечера четверка великолепных вороных, доставившая его неизменную пару бездельников на запятках кареты, кучера Харри и, собственно, самого посланника, зацокала копытами возле старинного особняка старика Линдгрема. Бездельники были одеты в новенькие, с иголочки, ливреи брусничного, аппетитного цвета – их лица стремились подражать собственной форме. Головы обоих гордо несли также новенькие треуголки с кокардами в виде голов британского льва. Кучер Харри же был наряжен в торжественно-черный кафтан с треуголкой такого же цвета. Шею его согревал длиннющий, почти белоснежный, насколько это может позволить кучеру его ремесло, шарф. Руки Харри, в бывших перчатках хозяина, также белого цвета, крепко сжимали вожжи и длинный тонкий хлыст. Кони же были почти не одеты, если не считать подков, но, тем не менее, привлекали к себе больше внимания зевак, чем весь посольский кортеж своей изящной точеностью голов и статью. Сам Картерет, надушенный и торжественный, видимо, решил преподать неотесанному негоцианту урок хорошего вкуса. Башмаки с серебряными пряжками, кюлоты

[5] а-ля Людовик Четырнадцатый, великолепный темно-синего бархата камзол с серебряными с рубинами пуговицами, парчовый жилет, из-под ворота которого горделивой змеей вился розовый шелк галстука, широкополая шляпа с пучком страусиных перьев и, конечно же, пышнейший пуделеобразный парик, чуть устаревшего фасона, – вот приблизительное описание костюма, который сэр Джон одевал по особенно важным случаям. Почему-то ему казалось, что сегодня как раз именно такой случай. Их, несомненно, ждали, ибо возле гостеприимно распахнутой массивной дубовой двери на улице выстроилась вся обслуга старика Линдгрема – от последнего поваренка до дворецкого, привлекающего взгляд своим богатырским ростом и выправкой бывшего королевского гренадера. Сам Линдгрем стоял во главе своего домашнего войска, подпираемый резервом в виде почтенной супруги Амалии, важно топырящей пухлые губы и строго посматривающей то на строй прислуги, то на гостей. Механизм гостеприимства у четы Линдгремов был отточен, поэтому через пять минут после прибытия четверка коней уже хрупала сеном на конюшне, Харри и бездельники были отведены в людскую, где им было разрешено перекинуться в карты до отъезда. Посланник с хозяевами, в свою очередь, поднялись по широкой дубовой лестнице на второй этаж, где располагалась гостиная. Несмотря на то, что на улице щебетали птицы, цвела черемуха и грело еще высокое солнце, в доме было холодно и сумрачно. Свечи экономили, окна не открывали. Но сэр Джон, как истинный дипломат, нашел положенным подольститься хозяину, отдав должное суровой красоте и доброму вкусу старинных строителей дома Линдгрема.

– Да! Да, сэр Джон! – засипел уже знакомый дискант купца. – Это были строители! Сейчас таких уже не найдешь! При добром короле Густаве Адольфе строили добрые мастера. А сейчас? Я знавал, правда, одного славного каменщика, да и тот, спаси Бог его душу, пропал без вести в Ингрии

[6] уж пяток лет назад.

Линдгрем смолк, а Картерет пока взвешивал про себя, как подвести разговор к заседанию Риксдага, позиции королевы и прочим вещам, интересным для дипломатии. Прикидывал, какую секретную мелочь можно скинуть, если купец предложит что-нибудь интересное. Но за этими мыслями он не заметил, что в гостиной нависло начинающее становиться неловким молчание. Впрочем, оно было оборвано слугами, внесшими в комнату легкое угощение в виде венгерского вина и блюда с различными фруктами. После второго бокала диалог бодро восстал из мертвых.

– Мне кажется, дорогой мастер Линдгрем, что обе наши нации отличные воины. (Как же! Швеция потеряла почти все земли в северной Германии, всю Прибалтику. Варвар Петр строит свою новую столицу в бывших владениях Швеции. Лучшие солдаты покойного короля удобряют своими костями дикие степи где-то под Полтавой. Нет, эта карта бита и делать ставки на Швецию опасно!). Но что касается торговли, то мы – англичане – в торговле вас все-таки превосходим.

– Увы и ах, сэр Джон! Мы слишком долго и тяжело воюем, без союзников, против целой своры борзых, которые вцепились в шведского льва. И воюем, между прочим, за вас! (Англичане не идиоты, а поэтому лучшие торговцы, чем мы. И правда, к чему им тащиться на войну за тридевять земель и, главное, зачем? Нет, посол совершенно прав!). Но я, как негоциант, вас вполне понимаю. Ваши корабли везут в Россию ту же самую медь, которую раньше продавал русским я.

– Вы жалеете об этом, мастер Линдгрем?

– Я жалею об этом, сэр Джон. Королевские мануфактуры, которые льют пушки из моей меди, платят мне вполовину от того, что я имел от торговли с варварами. Я потерял целое состояние!

– Я сочувствую вам, мастер Линдгрем. Может быть, я могу чем-нибудь вам помочь? (клюнет?)

Я не знаю, чем вы можете мне помочь. (Ого, вот это ближе к делу! Только осторожно, старина Оскар!) Или вы предлагаете мне продавать медь Петру? Я швед, господин посланник. Это просто невозможно!

– Well, мастер Линдгрем! Я вовсе этого не предлагаю. Я предлагаю вам продавать медь нам – англичанам. А то, что мы свободно торгуем с дикарями, это уже не должно вас касаться. (Надо сразу брать старика за жабры, если он согласится, а он, чувствую, согласится, будь я проклят!) Я сведу вас с одним моим соотечественником. Конечно, в этом для него будет риск, как и риск для моей репутации, согласитесь…

– О, да! О да, господин посланник! Торговля – это всегда риск. Я понимаю, понимаю! (Только не спеши, старина Оскар. Надо поторговаться с этим английским дьяволом.) Это можно обговорить. Но не стоит слишком спешить. Надо все хорошенько обдумать. Когда я смогу поговорить с вашим земляком?

– Я напишу ему. Сейчас он должен быть в Лондоне. В любом случае это не займет больше месяца. Не должно. И еще, мастер Линдгрем. Я это делаю для вас совершенно бесплатно.

– Я очень это ценю, сэр Джон! Я ваш должник. Но старый Оскар Линдгрем – купец! Старый Линдгрем не любит быть должником. Вы ведь, наверно, хотели знать, о чем говорили на Риксдаге позавчера? Вам будет это интересно. Ведь хотели?

– Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела.

– Ладно вам. В обмен на вашу любезность… На Ригсдаге было решено искать возможности заключить мир с Россией.

В комнате повисло тяжелое молчание. Множество мыслей за один момент промелькнуло в голове посланника его Величества короля Англии. Значит, мир… В таком случае Россия невиданно усиливается, а Швеция становится ничтожной на карте мира, никому не нужной и ничего не значащей. Это плохо. Очень, очень плохо. Это противоречит интересам Великобритании.

– Это твердо решено, мастер Линдгрем?

– Мы все потеряли на континенте. Денег в казне нет, хотя налоги растут и растут. У нас нет союзников, а у врагов целая коалиция. Этот дьявол Петр вот-вот скоро высадится в Швеции, и с моря некому нас защитить, потому что флот потерян. Еще немного, и русские отберут у нас Финляндию. Даже сама королева хочет заключить мир. Ах, мистер Картерет, если бы он сдох! Если бы Бог покарал его и он сдох, этот косматый дьявол Петр! Тогда у нас еще был бы шанс! Почему дикие стрельцы не зарезали его в младенчестве! Почему его бородатые бояре не подсыпали ему яду!

– Я согласен с вами. Смерть Петра была бы выгодной для Швеции.

В этот момент в дверь гостиной тихо постучали, и Линдгрем, резво вскочив с кресла, исчез за нею. Спустя какое-то время он вернулся, но вернулся не один, а в сопровождении совсем юной девушки в весьма простом, длинном платье.

– Господин посол должен меня извинить, потому что я должен отлучиться на полчаса. Я хочу познакомить вас с моей внучкой Агнессой.

Картерет вскочил и галантно раскланялся.

– Хочу предложить вам, господин посол, чтобы в мое отсутствие Агнесса показала вам дом. Когда я вернусь, то мы поужинаем.

Старик вышел.

Посол с Агнессой по лестнице поднялись на третий этаж. Агнесса со свечой в руке шла впереди, и посол, следовавший за ней, мог видеть маленькие ее ножки в изящных с жемчужными узорами красных башмачках, смотревшихся не в тон простому платью. В коридоре третьего этажа было еще мрачнее, чем там, откуда они только что поднялись. Похоже было, что этот этаж был давно покинут, так как каждый их шаг поднимал клубы пыли. Здесь пахло мышами и плесенью.

– Представляете, я провела здесь все детство. Вот моя бывшая комната, – промолвила Агнесса, обернувшись к посланнику. – Мне всегда было страшно здесь, и это длилось годами.

Она отомкнула первую дверь анфилады. Комната средних размеров предстала перед ними, с двумя узкими и высокими, как во всем доме окнами. Мебель была, большей частью, вся старинная, немецкая, к великому удивлению посланника. Точно такие же резные ясеневые шкафы с медными ручками в виде львиных голов сэр Джон имел возможность видеть во время своей службы у Мальборо в Саксонии. То же самое можно было сказать и о стульях, спинки которых украшали гербы прежнего владельца. Судя по всему, они некогда окружали двумя по-солдатски стройными шпалерами длинный обеденный стол в каком-либо саксонском или баварском замке. Неисповедимы пути господни! При виде всех этих вещей, проделавших столь долгий путь и коротающих свой деревянный век за тысячу миль от родины, на сердце сэра Джона легло острое чувство ностальгии. Он вдруг подумал, что прошло уже полтора десятка лет и что он изменился и постарел, а они – шкафы, стулья, и столы – служат людям уже невесть сколько времени и впредь будут спокойно-царственно смотреть на своих мимолетных хозяев с иронической улыбкой на этих львиных мордах, когда от посланника его Величества уже и следа на земле не останется. Отбросив, наконец, подобные мысли, сэр Джон продолжил знакомство с комнатой Агнессы далее. Старый деревянный стол с простенькой резьбой теснился к одному из окон, на столе топорщилась пером чернильница с давно высохшими чернилами. К столу было придвинуто старое, с бульдожьими коренастыми ножками, кресло, на котором лежали какие-то листочки бумаги, частью исписанные мелким подчерком, а частью чистые. Но посланник не смотрел уже ни на кресло, ни на стол, ни на расставленный у противоположной стены ряд сундуков. Даже необычная для девичьей комнаты географическая карта в проекции Меркатора на стене не привлекла его внимания, не удивила его. Картерет смотрел на освещенное пламенем свечи лицо Агнессы. Но девушка не заметила его пристального взгляда и, видимо, погрузившись в какие-то ей дорогие воспоминания, с грустной улыбкой гладила старый, облупленный лак стола, как будто спину неведомого зверя.

– Пойдемте, как видите, здесь нет ничего интересного, – сказала она. – И еще, простите меня за глупую просьбу, сэр Джон, разрешите мне держать вас за руку. То есть, – засмущалась она. – Не могли бы вы взять меня за руку. Мне просто страшно здесь! – И добавила: – Ну правда!

Так одну за другой, со свечами в руках, как новобрачные, осмотрели они все прочие комнаты на этом этаже. Но Картерет уже не обращал внимания на старинные портреты с почтенными мужчинами в старинных костюмах, на забавную тяжеловесную мебель на толстых поросячьих ножках, на оружие старых времен, развешенное по стенам, а впрочем, еще вполне годное для доброй резни. Сэр Джон с глупой, почти счастливой улыбкой на лице, как верный пес, следовал за дробным стуком маленьких красных башмачков Агнессы. Он почти ничего не понимал из всего того, что ему она говорила, он потерял дар речи и только согласно мычал время от времени. И если бы сам великий герцог Мальборо увидел своего храброго лейтенанта в таком виде, то карьера сэра Джона так бы и остановилась на звании лейтенанта.

– А вот и самая жуткая комната из всех, – таинственно взглянула на него девушка, отпирая последнюю дверь большим длинным ключом – на такой запирались иные городские ворота. – Это комната моего прадедушки. Это он и купил когда-то этот дом.

Картерет, наконец, пришёл в себя и первым, высоко подняв над головой руку с горящей свечой, шагнул в помещение. Ничего не было в нем особенного, только слой пыли в этой комнате был куда больше, чем в предыдущих. Массивная дубовая кровать, задернутая балдахином, два тяжеловесных старинных промятых кресла, те же старые добрые сундуки, столь любезные этому дому и неизвестно что хранившие. Старые книги роскошной печати на длинной ясеневой полке привлекли внимание посланника, ибо он любил проводить досуг за чтением. Но книги все оказались скучными сборниками законов шведского королевства времен Великого короля Густава Адольфа, чей портрет, кстати, украшал одну из стен. На противоположной стене был еще один, где был изображен худощавый мужчина, со старческими впалыми щеками и тусклыми оловянными глазами, смотревшими на гостей холодно и подозрительно. Старик был одет в длинную черную мантию и головной убор, что носят судейские чины. В правой руке его было перо, левой же он указывал на маленькую статуэтку богини, олицетворяющей правосудие.

– Так ваш прадед был судьей? – обратился сэр Джон к Агнессе.

– Вы угадали. Дедушка говорил мне, что он воевал с королем на континенте, в Германии, а затем стал судьей. Он купил этот дом, но вскоре умер. Умер он как-то таинственно. Дедушка говорит, что его околдовали. Ведь прадедушка приговаривал колдуний и колдунов к смерти, за что же им его любить? Но я думаю, что все это сказки и его, скорей всего, просто отравили. Спросите у дедушки сами, сэр Джон. Я тоже с удовольствием послушаю. Я люблю страшные истории!

Картерет, тем временем, перевел глаза с портрета на старинную кирасу, что висела на стене, изрядно помятую во многих местах, далее старинной формы шлем, шпагу на перевязи и мушкет, старинный мушкет с облупившимся на прикладе лаком, но без единого пятнышка ржавчины на стволе. Видно было, что прежний хозяин следил за своим оружием, и Картерет подумал, что прадедушка Агнессы был, похоже, лихим рубакой в свое время, и снова с одобрением и любопытством взглянул на портрет. Девушка прикоснулась к его локтю.

– Теперь мы всё здесь посмотрели. Дедушка, наверное, уже вернулся. Пойдемте вниз!

Они направились к двери, и тут сэр Джон невольно ахнул и остановился. Агнесса с удивлением посмотрела на него. Но теперь сэр Джон на минуту позабыл обо всем на свете, и его восхищенный взгляд был направлен на часы, которые висели над самыми дверями. Да, это были старинные часы, великолепной, скорее всего, итальянского мастера работы, насколько мог судить сэр Джон, а судить о подобных вещах он мог достаточно верно, как любитель антикварных вещей. Корпус часов был бронзовым, бронза уже изрядно потускнела, и тонкий отчеканенный растительный орнамент кое-где покрылся легкой коростой зеленоватого цвета. Несколько же фигурок библейских персонажей были позолочены и даже под слоем пыли отсвечивали теплым желтоватым светом, как только что изготовленные. В нижней части часов вил чешуйчатые кольца древний змей-дьявол. На левой стороне корпуса льнула к тонким золотым листкам гибкая фигурка Евы, которая держала в руке яблоко, выполненное, видимо, из крупного граната. Справа Адам, коленопреклоненный, в мольбе склонив голову, протягивал к небу ищущие прощения руки. На самом же верху часов, что было логично, старец-судия, вынося приговор, указывал торжественной дланью вниз – к земле, праху, бездне. По обе стороны от старца кудрявые ангелочки с миниатюрными крыльями, надувая щеки, трубили в трубы, призывая все сущее по земному кругу быть свидетелями справедливости божественного правосудия. Нет, часы были действительно работы великого мастера! Они были чудесны! Но безжизненная одинокая часовая стрелка

[7], подобно руке старца, остановилась в положении около половины шестого часа то ли ночи, то ли утра.

– Они остановились, когда прадедушка умер, – тихо проговорила из-за спины посланника Агнесса. – Так дедушка однажды мне сказал. – И добавила: – Пойдемте же, мистер Картерет!

Картерет редко присутствовал на ужинах в домах богатых негоциантов, но даже из этого небольшого опыта помнил ту великую скуку, которая обычно терзала всех присутствовавших. Начало ужина у любезного Линдгрема также не обещало ничего доброго, и только лишь присутствие Агнессы несколько утешало сэра Джона. Увы, посланника отделял от нее мощный бюст и тройной подбородок почтенной фру Амалии. Про себя сэр Джон уже прозвал ее и Аргусом, и Цербером, и даже медузой Горгоной, ибо к великому своему конфузу при попытке скосить глаза в сторону милой Агнессы его взгляд неожиданно уперался в скошенный в его сторону подозрительный взгляд матроны. Более того, с другой стороны стола за ним присматривала родная сестра Амалии, Клара, и ее супруг – Карл Берг – полковник королевского драгунского полка в отставке. И поэтому, едва Картерет поднимал взор перед собой, как сразу же натыкался на полные неуемного любопытства буркалы четы Бергов. «Вот ведь дьяволово отродье! Обе сестрицы просто Сцилла с Харибдой!

[8] Хорошо, что купец не назвал на ужин еще кого-нибудь. А ведь мог!» – сердито думал про себя Картерет.

Тем не менее, отличное Токайское вино вкупе с великолепно приготовленной куропаткой и норвежским лососем сделали свое дело и беседа оживилась. Берг, как бывший военный, естественно, завел разговор о войне, а фру Амалия и ее сестра пытались перетянуть сэра Джона к ценам на английское сукно, последним тенденциям моды в Англии, и личной жизни посланника. Сэру Джону приходилось лавировать, как китобойному судну среди айсбергов, пока не раздался спасительный голос сытого и подобревшего хозяина дома.

– Как вам понравился мой старый домик, мистер Картерет? Агнесса вам все показала?

– Нет, дедушка! – ответила за посланника Агнесса. – Мы успели посмотреть только третий этаж. Там было темно и страшно! А сколько там пыли!

– Да, – пришел ей на помощь Картерет и, склонившись над самым столом, чтобы избежать препятствия в виде бюста фру Амалии, взглянул на Агнессу, за что был награжден улыбкой и благодарным взглядом чудесных голубых глаз. – Я давно не получал такого удовольствия. Дома, в Англии, я коллекционирую старинные вещи, а у вас, мастер Линдгрем, и без того целый музей!

– Я предпочитаю ничего не трогать там. Мой отец – великий человек! Это он купил этот вот дом, и с него идет слава нашего рода, хотя, к сожалению, ему недолго довелось насладиться мирной жизнью. Видели вы его портрет, мистер Картерет?

– Это, где он в судейской мантии? Да, видел. Замечательный портрет!

– Это работа Якоба Эльбфаса

[9]. Кстати, он же рисовал и портрет короля Густава. А король Густав – Великий король Густав Адольф, упокой господь его душу, – голос старика торжественно засипел – был личным другом моего отца! Давайте же выпьем, дорогой сэр Джон, за истинную дружбу!

– С удовольствием, дорогой мастер Линдгрем!

Все подняли кубки. Слуги украдкой внесли корзину с запыленными бутылками. Картерет вспомнил о часах.

– Ваша милая внучка, – вкрадчиво повел речь Картерет, – сказала, что с вашим отцом произошло что-то нехорошее. Вы не могли бы рассказать мне эту историю? – И снова наклонившись, заглянул в лучистые глаза Агнессы.

– Дедушка, расскажи господину посланнику, если ему интересно. Я тоже с удовольствием послушаю! Да и все остальные тоже. Правда, бабушка?

Бюст шелохнулся, и тройной подбородок согласно заколыхался.

– Правда, но я боюсь, что то, что Оскар расскажет господину посланнику, будет лишь глупой сказкой, пусть и старой.

– Бабушка! – возмутилась фрекен Агнесса. – Что ты такое говоришь! Дедушка, не слушай ее, начинай, пожалуйста!

Слуги налили гостям новую порцию венгерского в бокалы и по знаку хозяина удалились. Все присутствующие расселись поудобнее. Линдгрем, кряхтя, поднялся с кресла и, взяв свой бокал, начал в раздумье расхаживать вдоль стола по комнате. Улыбка сошла с его лица, и, похоже, доброе расположение духа покинуло его. Сэр Джон внимательно наблюдал за ним. Наконец, старик откашлялся и, отхлебнув вина, начал:

– Эээ, кхе-кхе, ты, полковник, и ты, Клара, портрет тоже видели? Ведь так? Так вот: всё что я вам сейчас расскажу, говорила мне когда-то моя мать, и у меня нет оснований ей не верить. Она была честнейшей, благородной женщиной и её уважали все!

Указательный палец Линдгрема торжественно потянулся к потемневшим от времени потолочным балкам.

– Хотя, не скрою, история эта мне лично кажется странной. Итак, мой отец Аксель Линдгрем был другом Великого короля Густава Адольфа и командовал ротой королевских драгун. Вместе с королем он высадился на континент в Германию в 1630 году. Мать мне всегда говорила, что капитан королевских драгун Аксель Линдгрем непременно погиб бы при Люцерне

[10] в 1632 году, защищая труп друга и короля, если бы не был ранен раньше – при Брейтенфельде

[11]. Он приехал на лечение в Швецию и назад в Германию уже не вернулся. К тому времени король уже погиб. Канцлер Оксеншерна, зная честность отца, назначил его председателем суда в Стокгольме. Тому нужны были честные и надежные люди. Да, я еще должен добавить, что отец вернулся из Германии весьма состоятельным человеком…

«А-а-а!» – про себя подумал сэр Джон. – Как же это я сразу не догадался! Честнейший судья в Германии неплохо поработал в бытность свою капитаном! Судя по всему, его милейшие драгуны обчистили не один замок в Саксонии! Теперь-то мне понятно, откуда в его доме тамошняя мебель! Хотя будем честны: и мы, английские солдаты и офицеры, тоже этим не брезговали. В свое время и мой великий шеф Мальборо тоже не отличался скромностью. Но такова природа человека и с этим ничего не поделаешь!» – заключил посланник, снова обращая свое внимание к рассказу Линдгрема.

Однажды в суде слушали дело какой-то колдуньи, – продолжал, между тем, старый купец. – И дед приговорил ее к костру за ее преступления. Она же его прокляла.

Глава 2

– Уррр! Ну и мороз! В карете ехать невозможно, идти тоже. Проклятая мушкетная пуля катается в бедре! – приговаривал судья Аксель Линдгрем, входя в заднюю комнату королевского Стокгольмского суда, где уже собралась после обеденного свиного окорока с пивом вся судейская мелкая братия вроде посыльных, секретарей, адвокатов и советников. При виде судьи все встали и раскланялись. Линдгрема не то чтобы слишком уж уважали, но как любимчика покойного короля и протеже великого канцлера и тезки судьи, Акселя Оксеншерны, побаивались. Вероятно, от постоянной боли, что мучила бывшего капитана драгун так и не извлеченная из былой раны мушкетная пуля, Аксель Линдгрем был желчен, придирчив и мелочен, что, впрочем, весьма радовало адвокатов, любивших тянуть из процессов свою золотую нить.

– Что там у нас сегодня, Юнассон? – обратился он к секретарю – невысокому лысому толстяку с красным лицом и маленькими заплывшими глазами.

– Сегодня только дело Ульфа Арвидссона, господин судья. Его уже должны были доставить.

– Должны были, должны были… – забрюзжал с места в карьер Линдгрем. – Какого черта никто ничего не знает! Ну-ка, вон в зал и посмотри, там ли они? И скажи страже, чтобы не колотили по полу алебардами во время суда. Предупреди их!

Секретарь, съёжившись, выскочил в зал заседаний. Через пару минут его блестящая голова просунулась в дверь и простуженно просипела: «Все уже здесь, господин судья, ждут вас. Я уже все перья заточил, текст приговора также готов. Он лежит у вас на столе».

– Ладно! – махнул рукой судья, надевая мантию. – Все записал, как я говорил?

– Как же иначе, господин судья! Отсечение руки, штраф и издержки.

– Ступай! – буркнул Линдгрем, отыскивая взглядом свою судейскую шапочку с кистями. – Сейчас подойду.

В зале было немноголюдно и даже уютно, так как за одно предыдущее заседание все почувствовали себя одной своего рода семьей. Семья состояла из сержанта Свеннссона, который сидел на скамье у входа и, откинувшись к стене, чертил ножнами своей шпаги неведомые кабалистические знаки. Стражники вцепились в свои алебарды и, переминаясь, скучающе поглядывали то на преступника, то на пустующий судейский стол, то на уже начинающее понемногу блекнуть и без того серое декабрьское небо в переплете высокого стрельчатого окна. Уже упомянутый Мартин Юнассон устроился за своим секретарским столиком, где и коротал время до прихода судьи за взбалтыванием чернильницы и копошением в стопках бумаг. Немного в стороне от него на расшатанном скрипучем стуле вытянулся адвокат-старичок Улссен. Он дремал, свесив голову на грудь так, что лицо его практически исчезло под париком. Порой он просыпался, окидывал зал суда мутным невидящим взглядом и, поерзав под жалобные стоны стула, вновь впадал в свою адвокатскую летаргию. Уродом в этой семье был пойманный с поличным за кражу каравая ржаного хлеба рыночный вор Ульф Арвидссон. Теперь он, с синяком под левым глазом, в рваной одежде и дурно пахнущий, уныло ждал решения своей судьбы, ни на кого не глядел и ни на что не обращал внимания. Цепи на его руках чуть позвякивали в такт дыханию. Потерпевший – хлебный торговец Якобсен, потеющий под огромной медвежьей шубой, в нетерпении грыз ногти и время от времени таинственно шептался с двумя свидетельницами – матерью и дочкой Петерссонами. Те без конца крутили во все стороны головами и таращили глаза, а придурковатая дочь при этом непрестанно ковырялась у себя в носу да с таким усердием, что сохранность ее пальца или носа вызывало некоторое опасение. Коршунами поглядывали сидящие с обеих сторон судейского стола советники Даниэль Сандберг и Оке Хольм. Наконец дверь в зал распахнулась, и все вскочили под возглас секретаря: «Почтение королевскому правосудию!» Судья Линдгрем тяжело проковылял к своему месту, и, плюхнувшись в кресло, обвел взглядом всех присутствующих.

– Прошу садиться! – начал он и некоторое время молчал, просматривая текст приговора. Все расселись по своим местам, адвокат Уилсон, так и не успевший спросонок поприветствовать судью вставанием, тряс головой для бодрости.

– Итак, господа, не будем тянуть время. Я зачитаю приговор, если со вчерашнего заседания нашего суда не прибавилось что-либо нового. Вы, Улссон? – Нет. – Понятно, Что подсудимый? Свидетели? Значит, начнем.

Он встал, и, откашлявшись, начал читать приговор сиплым, простуженным голосом, изредка поднимая голову, чтобы посмотреть на эффект, произведенный на участников суда.

– Я, судья Аксель Линдгрем, вкупе с советниками Даниэлем Санбергом и Оке Хольмом, изучили дело о краже каравая ржаного хлеба в лавке потерпевшего мастера Якобссена. Имея в виду выяснить истину, мы выслушали потерпевшего Якобссена, допросили свидетелей преступления Марту и Анну Улофссон, которые подтвердили факт кражи оного хлеба у потерпевшего. Также они – и свидетели, и потерпевший – единогласно, без каких-либо сомнений, могущих указывать на ошибку, указали имя и приметы преступника, по которым он был задержан и содержался в тюрьме вплоть до сего времени. Таким образом, Стокгольмский королевский суд именем королевы Кристины, храни ее Господь, имея в виду доказанность преступления многими и несомненными доказательствами, приговаривает подсудимого Ульфа Арвидссона, имея в виду его уже третье задержание за кражи различного имущества…

Спина подсудимого сгорбилась еще больше, и он схватился за голову руками, как будто в надежде не услышать приговора.

– К возмещению убытка в трёхкратном размере из имущества упомянутого Ульфа Арвидссона (тут Арвидссон поднял голову, и в глазах его можно было видеть смутную тень надежды, которая через несколько секунд сменилась отчаянием) и отсечением правой руки по локоть, имея в виду пресечь преступные намерения и впредь. Кроме того, издержки суда также будут оплачены из имущества упомянутого, – тут легкая гримаса исказила лицо почтенного судьи Арвидссона. – Казнь упомянутого (тут судья начал багроветь в приступе еле сдерживаемого гнева) будет произведена на хлебной площади в среду 23 декабря 1644 года от рождества Христова, имея в виду явить жителям Стокгольма справедливость королевского правосудия! Итак, приговор оглашен и да здравствует правосудие и милость королевы Кристины!

Линдгрем опустился в кресло, отдуваясь и постепенно приходя в себя. Все пришло в движение. Стражники под руки волокли к дверям плачущего Арвидссона, который все время оборачивался и бросал умоляющий взгляд на адвоката, который, в свою очередь, с мрачной миной на лице лишь разводил руками. Но было видно, что участь подзащитного его особенно не трогала. Бумаги по делу советники отдали секретарю Юнассону и, попрощавшись, откланялись судье. Все столпились у выхода из зала, где сержант все еще не мог открыть дверь и сердито перебирал ключи, ища нужный. Линдгрем вспомнил тут о секретаре.

– Секретарь Юнассон! – загремел он, и голос его был подобен меди. – Что это ты пишешь «имея в виду да имея в виду» четыре раза, даже пять раз в одном приговоре! Мне сниться сегодня будет «имея в виду»!

Услышав слова судьи, секретарь Юнассон, как нашкодивший кот, попытался закрыться от начальственного гнева за ворохом бумаг.

– Я тебя предупреждаю! – гремел тот. – Имей в виду, что если еще раз такое повторится и мне придется позориться, читая очередное «имея в виду», то ты вылетишь у меня с места секретаря и пойдешь на улицу подбирать конский навоз! Фффу, чтоб тебя!

– Господин судья, не извольте беспокоиться и простите меня, ради Бога! – забормотал несчастный секретарь, суетливо собирая бумаги. – Я вам обещаю, что в следующий раз такого не повторится. Я трижды все проверю и такого не будет!

И он выскочил в комнату секретарей как ошпаренный.

В зале уже не было никого, и Линдгрем, задумавшись о чем-то, некоторое время сидел неподвижно. Он представлял себе, что проведет сегодняшний вечер у камина с приглашенным по случаю приближающегося Рождества старым боевым товарищем Теодором Фальком. За окном стало почти совсем темно. Здесь, в судейском кресле, было даже как-то уютно, и вставать не хотелось… Но едва судья успел подняться, как дверь секретарской распахнулась, и на подгибающихся ногах к нему подкатился несчастный Юнассон.

– Господин судья, к вам пришли. Там Людвиг Ханссон, епископ Стокгольма!

Судья плюхнулся обратно в кресло: – Вот еще! Что ему надо?

– Я не знаю, он сказал, что у него к вам важное дело.

– Ладно, тогда проводи его сюда.

Секретарь исчез за дверью, и через некоторое время в зал суда неторопливо вошел среднего роста человек, которому, на первый взгляд, можно было дать не меньше семидесяти лет, если бы не было известно, что ему не было еще и пятидесяти. На голове волос почти не осталось, и лишь

скудным подлеском по чистому лугу свисали длинные, до плеч, жидкие пряди седых волос. Вся кожа на лице была покрыта старческими пятнами, а щеки были столь впалыми, что, казалось, принадлежали мумии, а не живому человеку. Зубы также давно уж покинули епископа, но глаза, глаза заставляли забывать все. В них светился ум, и легкая печальная ирония к этому бренному миру трогала порой тонкие губы отчаянного протестанта. Не говоря ни слова, епископ придвинул кресло одного из советников и сел напротив Линдгрема. Тот молчал. Они довольно хорошо знали друг друга еще с давних пор.

– Итак, господин Линдгрем, я хочу поручить вам вести процесс некой Ингрид Валлин. Она – ведьма.

– Почему я, господин епископ? – Линдгрем беспокойно заворочался в своем кресле.

– Вас знают как честного и разумного слугу королевы Кристины. К тому же, в таких процессах нужна толика здравого смысла и твердость одновременно.

– Но почему все-таки именно мне? Судей много.

– Она очень богата. А вы славитесь честностью. Здесь нужен честный человек.

– Я наслышан о ней. Муж ее умер, оставив ей огромное наследство, так говорят. Он занимался крупными торговыми операциями в ганзейских городах.

– Все правильно, дорогой Линдгрем. Но перейдем к делу. Ее арестовали на прошлой неделе, и дом ее опечатан. Она ворожила у себя на дому, варила зелья… ну все как обычно. Я принесу вам протоколы допросов. Там много всякого. Ее подвергли испытанию водой, и она всплыла. Кроме того, для надежности был произведен ее осмотр и найден ведьмин знак под левой грудью. Знаете, Линдгрем, я еще может быть и посмеялся бы над испытанием водой, но когда ее тело кололи иглой и она кричала до тех пор, пока палач не уколол ее в это пятно! У меня мурашки пошли по спине – она даже не вскрикнула! Повторили укол несколько раз – и все то же. Возле дома выставлена стража. Народ хотел сжечь ее в доме. Завтра с утра в вашем присутствии мои люди будут производить обыск. Надо все записать. Взять свидетелей. Ну, это мое дело. Сама королева интересуется этим делом.

Епископ поднялся. Линдгрем тоже встал.

– Итак, завтра в 9 утра на улице Медников.

– Я знаю, где это.

– Удачи вам, Линдгрем. И храни вас Бог!

Шаги епископа уже затихли в коридоре, а Линдгрем все еще так и стоял у стола. Какой-то неведомый ужас вползал в его душу, этому ужасу не было внятной причины, а потому не было и объяснения. Тем страшнее показался Линдгрему завтрашний день.

* * *

«Почему я?» – единственный вопрос, который никак не выходил из головы судьи Линдгрема, когда утром садился он в свою карету. Слуг он решил не брать. Бог весть, что случится сегодня, и Линдгрем заранее призывал скорейшего прихода вечера. Указав кучеру адрес, он поплотнее закутался в бобровую роскошную шубу, и раздумья вновь охватили его. Болела нога. Проклятая пуля какого-нибудь немецкого ландскнехта, которую так и не смог извлечь из раны лекарь Глаузевиц, уютно пристроилась в ноге бывшего капитана, портя ему жизнь… Он хорошо помнил, как это было. Под командованием своего «Северного льва»

[12] несколько эскадронов конницы прорвали правый фланг папистов и зашли в тыл мушкетерам Тилли

[13].

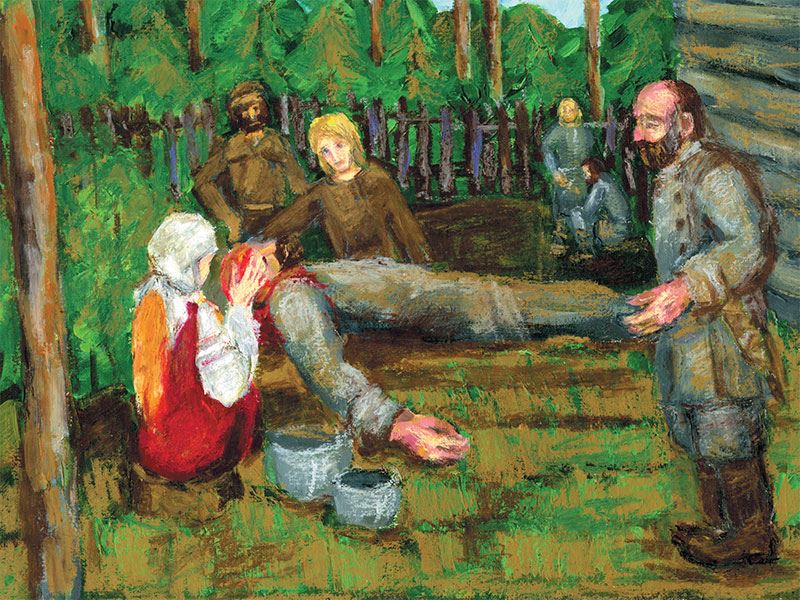

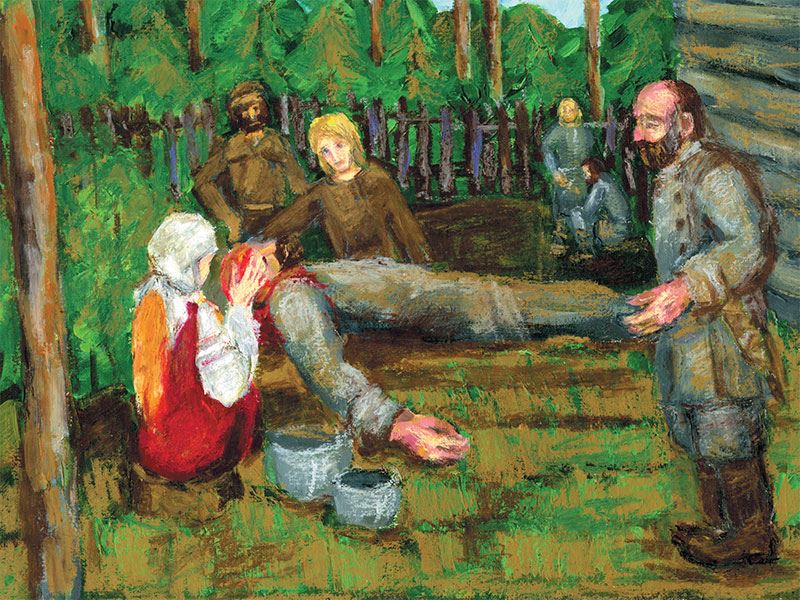

Король Швеции Густав Адольф

Аксель не отставал от своего короля его конь был хорош и горяч, и спустя некоторое время всадников рядом с королем осталось совсем немного. О! Если бы имперцы были чуть более хладнокровными! Но они были в панике и бежали, а король наносил удары своим палашом направо и налево, и капитан Линдгрем не отставал от него. Затем что-то толкнуло его в левое бедро, и он почувствовал, как что-то горячее течет по его ноге. Но боли не было, сначала не было, он точно это помнил. Он успел еще крикнуть: «Я ранен!». Все помрачилось кругом, и запах порохового дыма стал тошнотворным. Больше Линдгрем ничего не мог вспомнить до того момента, как он очнулся от дикой боли в ноге. Он выл и извивался изо всех сил, но помощники полкового лекаря Глаузевица крепко держали капитана, навалившись всем телом на его руки и ноги. Сам Вильям Глаузевиц трясущимися окровавленными пальцами ощупывал рану, вероятно, пытался определить, где находится пуля. Затем он взялся за зонд, и тут капитан снова потерял сознание. Пулю так и не нашли, рану зашили. Капитан должен был умереть, но выжил благодаря молодости и божьей милости. Ведьмы. В Германии их было много, потому что он часто видел, как их казнили. Он помнит, как сожгли сразу 15 человек в Дрездене. Там были и мальчики и девочки. Все они плакали. Говорили, что среди них есть дети благородных людей. Как это могло быть? Еще раньше, в каком-то маленьком немецком городке возле Гамбурга, Аксель, и еще несколько драгунских офицеров – его друзей – видели, как на костре сжигали ведьму. Это была уже пожилая женщина, даже, скорее, старуха. Толпа забрасывала ее камнями, один рассек ей бровь, кровь, заливая глаз, струйкой стекала по морщинистой щеке и капала с подбородка на ее рубище из грубой серой мешковины. Она молилась. Он, Линдгрем, был уверен в этом. Руки у нее были свободны, потому что ее привязали цепями к столбу крест-накрест. Старуха, сложив молитвенно руки, шептала что-то про себя. Потом подняла голову вверх. Она не обращала внимания на окружающих, пока ее тело обкладывали охапками сухого хвороста. Она смотрела в небо, и все время часто моргала, потому что глаз ее заливало кровью. Один из офицеров, который понимал немецкий язык, спросил у присутствующих, что она совершила? Никто толком ничего не знал и не мог ничего определенного сказать. Говорили, что она колдовала и насылала болезни. Что колдовством вызвала пожар: в городе сгорело несколько домов и были жертвы. У одной женщины умер ребенок. Священник подошел к старухе, но что он говорил ей, офицеры не услышали – было слишком далеко. Линдгрем видел, как он протянул ей крест и как она поцеловала этот крест. На крест попала кровь, и священник вытер ее сорванной травой. Хворост подожгли. Сначала она только кашляла от дыма, а затем закричала, и все смеялись и показывали на нее пальцами. Чему радовались эти люди? Потом крик перешел в нечеловеческий вой, звенели цепи. «Hexe! Hexe!»

[14] – загудела толпа. Дым стелился низко, потому что был жаркий, безветренный день, и Линдгрем почувствовал запах горелого мяса. Ведьма продолжала выть. Капитану стало плохо, и он торопливо отошел к ближайшим зарослям – его тошнило. Товарищи отошли тоже. Все были бледны.

Как она могла молиться Богу? Или дьяволу молятся точно так же? Еще тогда, в маленьком городке под Гамбургом, в сердце капитана закралось сомнение в справедливости такого наказания. Ну ладно, может, она и впрямь колдовством убила соседского ребенка и сожгла дома. А эти дети, которых сожгли в Дрездене? Дрезден очень красивый город. Что сделали эти дети? Нет, здесь явно что-то неправильно. В Баварии саксонские ландскнехты – союзники шведского короля – отбили ведьму, совсем юную девушку лет семнадцати. Горожане собирались сжечь ее на центральной площади Мюнхена. Но жители Мюнхена были католики, и саксонцы смеялись, что такие ведьмы – союзники протестантов и ее следует отпустить. Им удалось вырвать ее у горожан. Но сами ее не отпустили домой, а привели в лагерь, где изнасиловали и, наконец, перерезали ей горло. Затем тело ее утопили в пруду. Шведы хотели взяться за оружие, но командующий шведским отрядом Юхан Банер это запретил. Ведь она была ведьмой. Но что сделала эта девушка? В этот момент карета остановилась, и Линдгрем, взглянув в оконце, увидел, что они прибыли на место.

Улицу Медников, несмотря на то, что обитатели ее были, в большинстве своем, люди простые, покойный купец Ульф Валлин выбрал с расчетом. Она находилась поблизости от порта, а так как Валлин вел дела с городами Ганзейского союза, то это было, несомненно, удобно для ведения торговых дел. И получилось так, что среди невзрачных домов и откровенных лачуг, где обитали матросы, грузчики, рыбаки и портовые воры, вырос великолепный каменный дом во французском стиле, с парком, конюшней и даже прудом, где плавали лебеди. Дела купца шли хорошо, и ему многие завидовали при жизни, которая оказалась не очень-то и длинной. Валлин умер в разгар эпидемии чумы в 1638 году. Ему тогда не было и шестидесяти. Умер он на корабле, по пути в Любек, поэтому, боясь оставить тело на корабле, во избежание заразы, капитан распорядился со всеми предосторожностями выбросить тело купца в море. Вдова Ульфа – Ингрид Валлин, и при жизни мужа не отличавшаяся общительностью, в горе своем практически перестала появляться в городе. Детей у них не было, беременность Ингрид несколько раз заканчивалась выкидышем, а единственный ребенок – мальчик Андреас – лишь на несколько дней пережил отца. Чума, как известно, не разбирается в возрасте жертв. Так как прямых родственников у них не осталось, то все наследство должно было достаться целой своре всяких племянников и племянниц, которые потирали руки, предвкушая радость того дня, когда тетя Ингрид покинет сию земную юдоль. Сразу после смерти Ульфа Валлина весь Стокгольм только об этом и говорил, но время шло, вдова Ингрид жила себе и жила, не показываясь в городе и только изредка общаясь с некоторыми близкими подругами да иногда появляясь на проповеди в кирхе. Постепенно о ней почти забыли, и только изредка, если только случайно разговор заходил на эту тему, жители столицы охали и говорили: «Боже мой! Неужели она еще жива? Вот ведь кому-то повезет в свое время!» Потом поползли странные слухи. Сначала о том, что ночами на верхнем этаже дома Валлинов горит свет и порой мелькают какие-то зловещие тени. Затем заговорили о том, что в пруду у дома конюх видел черного лебедя, которому хозяйка бросала хлеб. Некоторое время спустя молодой жеребец едва не разбил тому же конюху голову копытом, и начали поговаривать, что тут не без нечистой силы. Затем некая женщина, которая встретила возвращающуюся с проповеди фру Ингрид Валлин, заявила, что заболела сразу же после того, как последняя на нее посмотрела. Любопытные дети, которые иногда наблюдали за жизнью таинственного двора, приставив для удобства какую-либо колоду к стене, окружавшей дом, рассказывали странные вещи. Что тетя Ингрид своими руками сажает цветы, которые зацветают на следующий день, и что ее любимая большая черная собака умеет ходить на задних лапах, совсем как человек, и разговаривает со своей хозяйкой. Фру Ингрид Валлин начали обходить стороной все, кто встречал ее в те редкие дни, когда она шла в кирху или из нее. Так долго не могло продолжаться, и вот однажды, в один из ноябрьских дней 1644 года, к епископу Стокгольма Людвигу Ханссону, который только что закончил свою проповедь, подошел маленький, тщедушный, скверно одетый человек, от которого пахло потом и селедкой. Он назвался Арвидом Йенссоном, рыбаком, и попросил выслушать его. Ханссон, руководствуясь обязанностью всякого христианина, тем более пастыря, не мог ему ответить отказом. Рыбак Йенссон рассказал, что живет на улице Медников, совсем недалеко от дома вдовы Валлин, и считает долгом донести до сведения властей, что вдова Валлин, на самом деле, ведьма и у него есть на то доказательства. Через полчаса, уже в качестве свидетеля, Арвид Йенссон давал показания в маленькой келье в церкви Святого Николая. Присутствовали тот же епископ, его помощник по особым поручениям Михаэль и скромный молчаливый писец, который записывал все услышанное на бумагу. Рыбак говорил долго, так что допрос затянулся до полуночи. Утром следующего дня в присутствии начальника городской стражи и королевского чиновника был допрошен пастор церкви св. Райнольда, которую и посещала фру Валлин. Пастор ничего определенного сказать не мог, лишь только отметил замкнутость и скромность подозреваемой. Тогда начали втайне допрашивать всех тех, кого упоминал в своих показаниях рыбак Йенссон. Дело начало разрастаться как снежный ком. Число свидетелей того или иного рода перевалило за сотню, а по Стокгольму прошла волна слухов. Все это, в конце концов, закончилось тем, что собравшаяся у дома Валлинов толпа народа, угрожала разгромить его и сжечь вместе с хозяйкой и всеми остальными ее обитателями. Дело принимало плохой оборот, так что городской страже пришлось разгонять толпу. Вдова Ингрид Валлин была арестована и доставлена в Грипсгольм – замковую тюрьму на озере Меларен. Слух о страшной ведьме дошел до самой королевы Кристины, которая имела об этом разговор с епископом. После встречи с королевой епископ Ханссон сразу же отправился в Стокгольмский суд, чтобы поговорить с судьей Линдгремом. И вот теперь судья смотрел из окна кареты на видневшийся за каменной оградой опустевший дом, ворота которого охранялись двумя десятками городских стражников. Около сотни зевак топтались тут же, желая увидеть что-либо интересное. Судья вздохнул и начал выбираться из кареты. Сразу же к нему подскочил человек, одетый как пастор, но жесткий склад губ и быстрый холодный взгляд этого человека сразу же вызвал у Линдгрема сомнения в принадлежности его к духовному сословию.

– Господин Линдгрем? Вы прибыли вовремя. Все уже собрались и ждут вас. Да, я забыл представиться: мое имя Михаэль, и этого достаточно. Я здесь от лица епископа Ханссона и наделен всеми полномочиями от него же.

– Хорошо, – ответил судья, – что я должен делать?

– Сначала пройдемте. Я скажу вашему кучеру, чтобы он поставил карету во двор. Так будет удобнее.

Они прошли в ворота двора Валлинов, экипаж судьи проследовал за ними. В толпе некоторые узнали Линдгрема и приветствовали его, и он чуть поклонился на голоса. Стражники не пропускали народ к воротам, отпихивая самых назойливых и любопытных древками алебард и покрикивая: «Назад, всем назад! Кому говорю! Вот я тебе!» Ворота с лязгом захлопнулись за спиной Линдгрема и таинственного Михаэля. Перед домом Линдгрем увидел несколько карет и саней, около одной было выставлено оцепление из стражников. На льду замерзшего пруда несколько человек метлами сметали снег. Один долбил лед пешней. Со стороны конюшни слышалось ржание лошадей. Пахло навозом. Солнце лениво посвечивало сквозь морозную дымку. Линдгрем с любопытством смотрел по сторонам, следуя за Михаэлем. У входа в дом топтались, пытаясь побороть мороз, несколько человек. Линдгрем издали узнал среди них начальника городской стражи полковника Матиаса Стромберга, трех чиновников канцлера Оксеншерны с канцелярскими принадлежностями в руках. Еще одного присутствующего судья не знал; как позже оказалось, это был чиновник по расследованиям тяжелых преступлений. Еще шестеро, свидетели и дворецкий с конюхом дома Валлинов, стояли в сторонке, стараясь не попадаться на глаза знатным господам. Увидев приближающегося судью с Михаэлем, все оживились.

– Здравствуйте, господа! – произнес Линдгрем, первым снимая шляпу, чтобы поприветствовать их. – Судя по вашим красным носам, я заставил вас ждать. Прошу вас меня извинить. – Все раскланялись.

– Ну что же, начнем! – сразу перешел на деловитый лад Михаэль, который, видимо, заправлял здесь всем процессом. Он достал из кармана ключ от дверного замка и, сорвав с двери шнурок, которым та была опечатана двумя сургучными пломбами с королевскими львами, отпер ее.

– Господа, – сказал он. – Чтобы быстрее покончить с делом, я предлагаю разделиться. Вы, полковник, как человек военный, с одним чиновником проведете опись и досмотр конюшни. Он будет составлять список, а вы поправите его в случае ошибки. Мы же проведем обыск в доме. В конце дела свидетели и господин Линдгрем подтвердят результаты обыска и описанное имущество. Приступаем.

В доме было холодно, так как он не отапливался уже несколько дней со времени ареста вдовы. Но Линдгрем не замечал холода. Прихрамывая, долго расхаживал он по всем трем этажам дома, заглядывал в комнаты, двери которых были нараспашку, и любовался великолепными картинами, вазами и скульптурами, привезенными, как видно, из Голландии и Франции. Искусно выполненные мастерами Руана шпалеры, шелковые обои, которыми были обиты стены некоторых помещений, копии античных статуй и библиотеку, число книг и манускриптов которой немногим уступало в великолепии библиотеки самого канцлера Оксеншерны. Порой они сталкивались – он и работники комиссии, переходившей из одной комнаты в другую. Тогда он на момент отвлекался и видел молчаливо стоящих у дверей комнаты, совершенно оглушенных всем этим богатством свидетелей (все людей низкого сословия), жадный блеск в их глазах и робкие перешептывания. Из комнаты тем временем доносился голос одного из чиновников, перечислявших предметы и их приблизительную цену, шелест бумаги, шаги и покашливание. Некоторое время Линдгрем наблюдал за ходом дела: двое чиновников занимались переписью, а Михаэль со следователем тем временем заглядывали в шкафы и сундуки, перелистывали книги, сдвигали с места статуи, заглядывая под их основание, прощупывали обои на стенах, пытаясь отыскать замаскированные ниши или тайники. Временами тот или другой складывал какую-нибудь находку в мешок, который носил за ними дворецкий. Дом был большой, дело двигалось довольно медленно. Вернулся из конюшни полковник Матиас с чиновником, и энергичный Михаэль тотчас же взял последнего в оборот для ускорения обыска. Полковник с Линдгремом отошли к окну.

– Ну что, Матиас? Вы что-нибудь нашли на конюшне? – обратился к нему судья. – И вообще, что ты об этом всем думаешь?

– Дорогой мой Аксель, на конюшне мы нашли только то, что можно найти на конюшне – лошадей. Правда, все они отличной породы, чувствуется примесь арабской крови. Короче, там целое состояние. А как человек военный, – сострил полковник, – думать я не имею права.

Он был веселым человеком, этот полковник Матиас, – Линдгрем не раз в том часто убеждался. Выглянув в окно, судья увидел усыпанные снегом деревья небольшого парка, стену и ворота, за которыми видна была ничуть не уменьшившаяся в размерах толпа зевак, ряд карет, пруд, на котором никого уже не было, несколько солдат, собравшихся в кружок и о чем-то друг с другом разговаривающих.

– Кто были эти люди на пруду и что они делали? – вернулся к разговору Линдгрем.

Полковник помрачнел.

– Нашли вмерзшие в лед лебединые перья. Они были черными. Там, на конюшне, на цепи сидит собака. Говорят, она любимица этой вдовы. Тоже черная, как дьявол. Никого к себе не подпускает. Но ведь это пока ничего не значит, не так ли, дорогой Линдгрем?

Судья взял полковника за локоть и повел того на второй этаж, чтобы показать тому библиотеку. Он знал, что Матиас любил чтение и считался весьма образованным человеком. К удивлению Линдгрема, в библиотеке комиссией был произведен подлинный разгром: книги сбросили с полок на пол, дверцы шкафов были распахнуты и зияли пустотой, осколки огромной вазы, стоявшей когда-то в углу у камина, хрустели под ногами.

– Мда! – произнес Линдгрем.

– Мда! – произнес полковник. – А знаешь, Аксель, я ведь видел эту самую Ингрид Валлин. Красивая женщина. Её должны были привезти сюда сегодня, но Ханссон все переиграл. Будет жаль, если её осудят на костер, но все идет к тому.

Вдруг оба вздрогнули от неожиданности. – Динь-дон. Динь-дон, – невидимые молоточки загремели по звонкой меди откуда-то сверху – Динь-дон. Оба повернули головы в сторону, откуда исходил этот звон. Это были часы. «Динь-дон» – раздался последний перезвон, и фигурки, что были расположены вокруг круглого бронзового корпуса, окруженного позолоченным венком, пришли в движение. Змей, покрытый позолоченной чешуей, высунул жало. Тонкая, гибкая фигурка Евы приподняла прислоненную к лиственному орнаменту руку, в которую был вделан темно-красный драгоценный камень, вероятно, гранат. С правой стороны коленопреклоненный Адам опустил вниз поднятую прежде голову, а два ангела, расположенные по обе стороны от фигуры творца, на самом верху часов, взмахнули серебряными крылышками. Оба они, и полковник Матиас, и Аксель Линдгрем, не шелохнувшись, стояли под часами, как будто ждали, что произойдет дальше. Но дольше была лишь тишина, разделяемая тиканьем на мелкие доли такого незаметного и такого бесконечного времени.

– Они чудесны, Матиас! Это шедевр! Я ничего подобного в жизни не видел! – прошептал Линдгрем.

– Согласен! – полковник откашлялся и посмотрел на судью. Действительно, чудесная вещь! Это итальянские часы. Точнее, венецианские. Когда я был там, я видел такие. Видимо, это работа одного и того же мастера. И знаешь еще что, Аксель. Поеду-ка я домой. Честно говоря, мне не нравится все это дело. Я ведь солдат, а не ищейка или какой-нибудь папистский инквизитор. До встречи, Линдгрем!

Полковник вышел из библиотеки, и постепенно затихающий звон шпор на его ботфортах вторил каждому шагу по гулкому коридору. Линдгрем стоял и любовался часами. Он задумался над словами полковника. Вся эта история не нравилась ему все больше и больше. И вдруг холодок пробежал по спине у судьи Линдгрема. Как-то раз давно в детстве он с братом удрал из дома в лес, что рос у берега озера Меларен. Там они наткнулись на полянку, где росла земляника. Ягоды уже были спелыми, и мальчики на коленях ползали по траве, раздвигая кусты земляники и срывая бордовые, ароматные ягоды. Линдгрем вспомнил тот незнакомый, но жуткий звук, как будто шипение пара от кипящего чайника, а затем черные лаковые кольца с легким, переливающимся на солнце ромбическим узором расплющенного солнцем тела змеи между кустиками земляники, ее страшные, совершенно бесстрастные круглые глаза с вертикальными кошачьими щелочками-зрачками. Именно это ощущение леденящего ужаса от взгляда змеи он вновь испытал и сейчас. Линдгрем резко обернулся. В проеме распахнутой двери стоял, скрестив на груди руки, Михаэль. Он переводил взгляд с Линдгрема на часы и обратно. Судья молчал и думал, что глаза у представителя епископа похожи своими зрачками на глаза той самой черной болотной гадюки из далекого детства.

– Ах, вот вы где, господин Линдгрем! – произнес Михаэль, – пойдемте, прошу вас, обыск закончен. Вам надо удостоверить списки и подписи свидетелей. – И, кивнув головой наверх, он произнес: «Да, они великолепные!»

Внизу, в одной из комнат, обрадованные окончанием тягостного для всех дела ожидали их все присутствующие. Царило оживление. Свидетели неуклюже подписывали непривычными к гусиному перу трясущимися руками ворох бумаг с описью имущества. Никто не задавал никаких вопросов. Чиновники, тем временем, укладывали какие-то свертки, вероятно с уликами, в большой сундук. Затем его заперли и опечатали сургучом. Михаэль достал из кармана мешочек с деньгами и вручил каждому из свидетелей по несколько монет за труды. Затем он обратился к ним с небольшой речью:

– Добрые люди. Сейчас ступайте с Богом по домам и живите спокойно, потому что вы делаете хорошее дело и помогаете нашей государыне-королеве блюсти правосудие и законность. Ведьма будет наказана, и вашим близким больше ничто не угрожает. Сейчас же вы свободны. Если понадобится, то вас вызовут в суд, где вы подтвердите все, что видели.

Свидетели, угодливо кланяясь и воздавая хвалу Богу и королеве, вышли. Судья видел, как они гурьбой прошли по дорожке мимо пруда к воротам, которые им отворила при свете факелов стражники. Затем он начал подписывать листы с описью, лишь вскользь их просматривая, потому что понимал, что проверить их не представляется возможным, о чем он и заявил присутствующим.

– Вы правы господин Линдгрем, и пусть это Вас не беспокоит. Вы, собственно, удостоверяете своей подписью достоверность подписи свидетелей, не более того. Вся ответственность лежит на них. Но я думаю, что никаких недоразумений не последует. Добра ведьма скопила достаточно, и хватит его всем, с королевы начиная. Ха-ха!

Чиновники и следователь отозвались веселым смехом на шутку Михаэля, но Линдгрема подобный цинизм искренне покоробил. Он сердито глянул в их сторону и продолжил далее ставить подпись на последние листы описи. Остальные отошли в сторону и в полголоса повели разговор, который судья почти не слышал, и лишь отдельные фразы доносились до него:

– Я возьму себе что-нибудь из одежды… там есть одна картина… да-да, весьма неплохие – это хороший выбор… Ну, деньги ей больше не понадобятся, так что…

– Господа, хорошего вам вечера, и прощайте! – обратился ко всем присутствующим Линдгрем, покончив с подписью. Руки его озябли, и он дышал на них, чтобы согреть.

– Ну что же, до встречи, – подошедший Михаэль вдруг таинственно понизил голос. – Вам положено вознаграждение, господин Линдгрем. Если вам что-нибудь нужно или что-то понравилось здесь, то только скажите.

Линдгрем побагровел. До него дошло, что начался дележ конфискованного имущества. «Ну и мерзавцы!» – подумал он.

Будто уловив его мысли, Михаэль улыбнулся своими бледными змеиными губами.

– Мне кажется, я понимаю, что вы подумали. Смею вас заверить что, во-первых, такова обычная практика при процессах над ведьмами, и, во-вторых, это делается с санкции самого епископа. Так что ни о чем не волнуйтесь!

Чиновники со следователем молча наблюдали за ними. Линдгрем взял себя в руки.

– Я все понимаю, не беспокойтесь. Но, господа, меня ждут дома. Пора идти. Прощайте!

Дверь за ним закрылась. Все переглянулись. Следователь с гримасой удивления пожал плечами. Чудак!

– Это его дело, – отозвался Михаэль. – Господа, сейчас же забирайте вещи, которые вам нужны. Затем возвращайтесь сюда, потому что списки надо будет переписать заново. Подписи за этих олухов поставите сами. Линдгрему я передам их потом – он снова все подпишет. И еще. Там, в библиотеке, на стене есть часы. Вы, господин Ларссон, принесите их сюда, и я передам их Линдгрему. Мне показалось, что они ему очень пришлись по вкусу. Думаю, что этот дар смягчит его черствое судейское сердце!

Все рассмеялись.

Тем временем судья Линдгрем, закутавшись в шубу, дремал в уголке своей кареты. Он мечтал о том, чтобы, приехав домой, выпить доброго вина и позабыть все увиденное и услышанное сегодня.

«И еще, я откажусь от этого процесса… Пусть будет кто-то другой. Я не стану его вести. Так и скажу завтра епископу Ханссону!»

Глава 3

Линдгрем так и не смог заснуть в эту ночь. Бутылка вина не расслабила его натянутые нервы, а легкое посапывание Марты (супруги, с которой он прожил уже 11 лет и прижил четырех детей – мальчика и трех девочек) вызвало у него, наконец, приступ мигрени. Тихонько выскользнув из кровати, Линдгрем захватил одежду и на цыпочках ушел в соседнюю комнату, где вызвал слугу. Тот пришел совершенно сонный, с красными глазами, и, вероятно, поносил про себя хозяина всеми нелестными для того эпитетами. Судья велел тому, не мешкая, будить кучера и запрягать лошадей. Спустя полчаса на заснеженной улице Черных монахов уже раздавался скрип полозьев его экипажа, который направлялся в сторону Королевского суда Стокгольма. Было что-то около начала пятого утра. Улицы были совершенно пустынны – сильный мороз загнал обитателей столицы в свои теплые уголки, где они досматривали самые сладкие предутренние сны. Стражников, которые несли караул у здания суда, он застал врасплох, и они долго переругивались и искали своего лейтенанта, который, в свою очередь, долго разыскивал ключи от здания, так как был изрядно пьян еще с самого вечера. Наконец, двери суда распахнулись, и промерзший до костей судья с факелом, выпрошенным у караульных, пронесся по коридорам к своей судейской комнате, забыв о проклятой пуле в ноге. Первое, что он увидел на своем столе, едва лишь вошел в комнату, была толстая папка с какими-то бумагами и запиской, которая лежала на ней сверху. Линдгрем зажег все свечи, которые только отыскал. Затем он вернул факел страже и возвратился в комнату. Было весьма прохладно, но он знал, что вот-вот должны прийти истопники, которые протопят печи в здании, и станет тепло. «Ну, что же, потерпим», – решил он и подсел к столу. Еще не взяв в руки записку, он определил по почерку, что ее написал епископ Стокгольма Ханссон. Судья откинулся в своем кресле, и, скрестив руки на груди, погрузился в воспоминания. В далеком 1630 году, когда король Густав Адольф высадился в Германии, чтобы принять участие в войне на стороне протестантов, вместе с его войском с транспортного корабля на берег сошел и Ханссон. Он не был тогда еще никаким епископом, а был скромным пастором тридцати четырех лет от роду и принял участие в этом походе добровольцем. Чтобы общаться с немцами, он за полгода выучил язык, чем несказанно удивил своих товарищей. Он был фанатиком. Он всегда по этому поводу цитировал слова Христа о вере, которая движет горами, и следовал им. Казалось, он не боялся смерти, и та, чудесным образом, его обходила. В бою он становился перед строем с одним барабанщиком и шел впереди всего отряда под барабанный бой на врага в своем пасторском черном облачении с белым воротничком, осеняя ряды своих единоверцев крестом. Было дело, что он остановил бегущих под натиском имперцев, ошалевших от ужаса шведов, и повел их в атаку. В Баварии, во время сражения, увидев его, идущего далеко впереди своего отряда под барабанный бой, имперские ландскнехты дали по нему залп из мушкетов всей первой линией. Это походило на чудо, но ни одна пуля не попала ни в него, ни в барабанщика. Так они и продолжали свой божественный марш на ландскнехтов. Тогда те опустились на колени и сдались. Очень многие из них приняли в тот день лютеранство. Это было чудо. Когда слухи о нем дошли до Кристины, бывшей тогда еще регентшей

[15], она вызвала его в Стокгольм. Затем состоялась его аудиенция, длившаяся два часа, после которой из королевского дворца Людвиг Ханссон вышел уже епископом Стокгольма, то есть вторым лицом в иерархии лиц духовного звания после королевы, которая являлась главой шведской церкви. К всеобщему удивлению, с ним не случилось то, что обычно происходит со многими другими, когда фортуна возносит их из низов наверх. Он так и продолжал вести свой обычный, весьма скромный образ жизни. Всегда и везде он передвигался пешком, в обычном черном пасторском облачении, раскланиваясь со встречными людьми, которые, несомненно, питали к нему искреннюю любовь. К нему часто обращались с просьбами, что добродушно вышучивалось обитателями Стокгольма. Так говорили, что такой-то обратился к самому господу Богу через Ханссона. Ни жены, ни детей у него не было, и единственным и искренним другом была собака дворовой породы, которую епископ подобрал во время одной из проповедей где-то в грязном, узком городском переулке, где щенку была уготована голодная смерть. Щенка он назвал Феликсом, то есть «счастливым», кто знает это латинское слово. После этого по городу пошла гулять шутка, что дворнягу судьба вознесла точно так же, как и его хозяина. Еще шутили, что Феликс является третьей мордой в государстве, имея в виду двух первых: королеву Кристину и самого Ханссона. Епископ знал обо всех этих разговорах, но никого за них не преследовал и лишь иронически кривил свои тонкие бледные губы. Вот под чьим руководством должен был вести процесс судья Линдгрем. Он взял записку и начал читать.

«Судье Стокгольмского Королевского суда Линдгрему Акселю 19.12 1644 года от Рождества Христова.

Господин Линдгрем. В этой папке обещанные мною материалы по делу колдуньи Ингрид Валлин. Протоколы пыток и допроса ее самой я принесу лично. Кроме того, скоро доставят улики, найденные при обыске. Дождитесь меня и никуда не уезжайте. Я буду в суде в 10 часов утра.

Уважающий вас, Людвиг Ханссон».

Судья вытащил из папки первый листок. Где-то за дверью в коридоре раздались голоса, топот шагов, переругивание и кашель. Это пришли истопники, которые должны были протопить все печи в здании суда, и Линдгрем мечтательно представил, как скоро исчезнет легкий парок от дыхания в воздухе и блаженное тепло окутает его тело. В последнее время он стал зябнуть. Но, погрузившись в чтение материалов, про холод он позабыл.

«… я слышал, что про нее говорили, мол, она ведьма. Мой товарищ мне как-то возьми и укажи – вот де она. Ну, мне и любопытно стало. По весне это было. Она идет по Гусиной улице, я позади, шагов от нее пятьдесят. Она как дошла до перекрестка со старой улицы, там, где Кирха святого Николая, и давай оглядываться направо да налево. А потом обернулась и на меня как глянет! Я испугался, конечно. Отвернулся, как ни при чем, а потом, как снова на перекресток-то глянул, а ее и нет нигде! Я туда подбежал, смотрю: не видать ее! Я в кирху – и там её нет! Вечером приятелю о том толкую, а он мне и говорит. Это, говорит, ведьмы с перекрестков на Блокулу

[16] летают. Так что её уже бесы на шабаш несли, и ты ее зря по улице высматривал… Со слов Марта Тутссена записал и проверил писец Юхан Корб.

Так, следующий лист: Служанка ведьмина, Биргитта на рынке мне рассказывала, что у хозяйки, у ведьмы то есть, живут черная собака и черный лебедь. И они втроем по ночам гуляют по парку, что у ней возле дома. И собака днем по дворам шныряет, а лебедь сверху все высматривает. Оттого ведьма про всех все знает. Они ей все и рассказывают…

– Ясно, смотрим дальше.

…Мой маленький Ларс с мальчиками то соседскими залезли на стену. Глядь, а ведьма-то своими руками какие-то травы садит. А на следующий день они уже цвели! Так без нечистой силы не бывает…

– Дальше.

…Я эту собаку хозяйкину не терплю, а как мимо иду, так всегда крещусь. А как крещусь, так она рычать и беситься начинает. Однажды проходил мимо клетки-то и плюнул в нее. А через час мне жеребец на конюшне копытом голову расколотил. Сколько служил, ну не было никогда такого! Не иначе дьявол в ней. Это все пес ейный! Ну и хозяйка тоже…

– Ага, ясно, это показания конюха Ингрид Валлин. Как его там? Надо запомнить: Гуннар Нильссон.

Дальше.

…Я с ней когда-то дружила, когда муж ее был жив. Помню, пришли мы к ним на Рождество, а они личины страшные, черные на себя-то надели! Я чуть рассудка не лишилась! Потом муженек-то ее рассказал, что де маски те у португальских купцов были куплены, которые в Африку к язычникам ездят. А язычники те дьявола тешат, личины эти из дерева вырезают, да свои нечистые праздники в них справляют и пляшут в них. Вот я и думаю, что муж у ней тоже приколдовывал. Недаром умер смертью темной, неведомой…

За чтением судья не заметил, как в окнах забрезжил рассвет, а зажженные свечи побледнели, как потеплело в комнате и как здание суда на всех этажах наполнилось голосами и ожило. Очнулся он только тогда, когда дверь, скрипнув, приоткрылась, и в нее просунулась лысая круглая голова секретаря Юнассона.

– О, господин Линдгрем, вы уже здесь! Вас хотят видеть епископ Ханссон и полковник Матиас Стромберг.

– Доброе утро, Юнассон! – сегодня судья был необычайно вежлив со своим обычно третируемым секретарем. – Будь добр, пригласи их сюда ко мне. И принеси еще свечей и один стул.

Полковник с епископом вошли в комнату. Линдгрем встал и за руку поздоровался с обоими. Юнассон, тем временем, принес дополнительный стул и зажег принесенные свечи. Затем он тихо вышел, осторожно затворив за собой дверь. Все трое сели на свои места.

– Итак, дорогой Линдгрем, – первым нарушил молчание епископ, – вы просмотрели показания свидетелей? Что скажете?

– Господин Ханссон, я считаю своим долгом, как судьи и христианина, отказаться от ведения этого дела. Судите сами: я разложил на столе по двум стопкам все показания. В первой, тонкой, свидетельства тех, кто наблюдал воочию нечистую силу, колдовство и прочее. В толстой – показания людей, узнавших все понаслышке. Эту вторую стопку можно сразу отбросить.

– Линдгрем, еще во времена наших отцов было так, что три зафиксированных слуха равнялись одному свидетельству.

– Эти времена прошли, господин епископ. Далее. Показания непосредственных очевидцев совершенно ничего не доказывают. Какая связь между пресловутой колдуньей и тем, что дубина конюх был изувечен в пьяном виде жеребцом на конюшне? Лошади и пчелы не любят запаха винного перегара – это всем известно. Цветы, распускающиеся в одну ночь! Дьявольские маски! Это плод воображения темных людей!

Епископ чуть скривил губы, изобразив улыбку. Полковник, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, слушал их перепалку с серьезным лицом. Затем он, не говоря ни слова, взял лист из тонкой стопки и погрузился в чтение. Ни судья, ни епископ, похоже, этого даже не заметили.

– Видите ли, судья Линдгрем, всякое преступление редко бывает доказано надежнейшими уликами. Тем более, когда нечистая сила умеет таиться и прикрывается добродетелью. Тогда ценно каждое, даже постороннее наблюдение, каждый вывод со стороны. Так и складывается общая картина преступления, как мозаика. Еще надо иметь в виду, что мы имеем дело с дьяволом. И мы не вправе этим пренебрегать! Тем более, у нас есть это. – И епископ извлек из кармана два свитка с печатями и положил их на стол: – Извольте!

Линдгрем вскользь просмотрел оба свитка. Это были акты испытаний ведьмы водой и иглами.

– Мы отказались от пыток этой женщины другими методами. Тогда и результат был бы, несомненно, больше, – произнес Ханссон. – Я не говорю о милосердии. О милосердии к нечистой силе не может идти и речи. Но и этих двух испытаний достаточно для костра.

– Мне помнится, вы, господин епископ, сами выразили некоторое сомнение насчет испытания водой. Я к вам присоединяюсь. Боюсь, что даже если испытать нас троих, то не все пройдут это испытание.

Все трое рассмеялись.

– Вы, полковник, можете быть спокойным. По комплекции вы человек плотный, и на дно пойдете, как говорится, топором, – продолжал судья. – Мы же с епископом, как более тощие, будем причислены по результатам испытания к колдунам.

– Господин Линдгрем, я нахожу тут мало смешного! – возразил, наконец, Ханссон. – Но я уверен, что, в отличие от вдовы Валлин, испытание иглой мы пройдем. Впрочем, давайте попросим полковника быть судьей в нашем споре.

Выражение лица полковника стало серьезным.