Автор повести – коренной сибиряк, красноярец, участник Великой Отечественной войны, воевал рядовым бойцом-красноармейцем, разведчиком, командиром стрелкового отделения. Войну закончил на Эльбе переводчиком полка в звании старшины. Встречался с американцами. Один эпизод из своей службы в послевоенной Германии в качестве военного коменданта села Хейероде автор описывает в предлагаемой документальной повести.

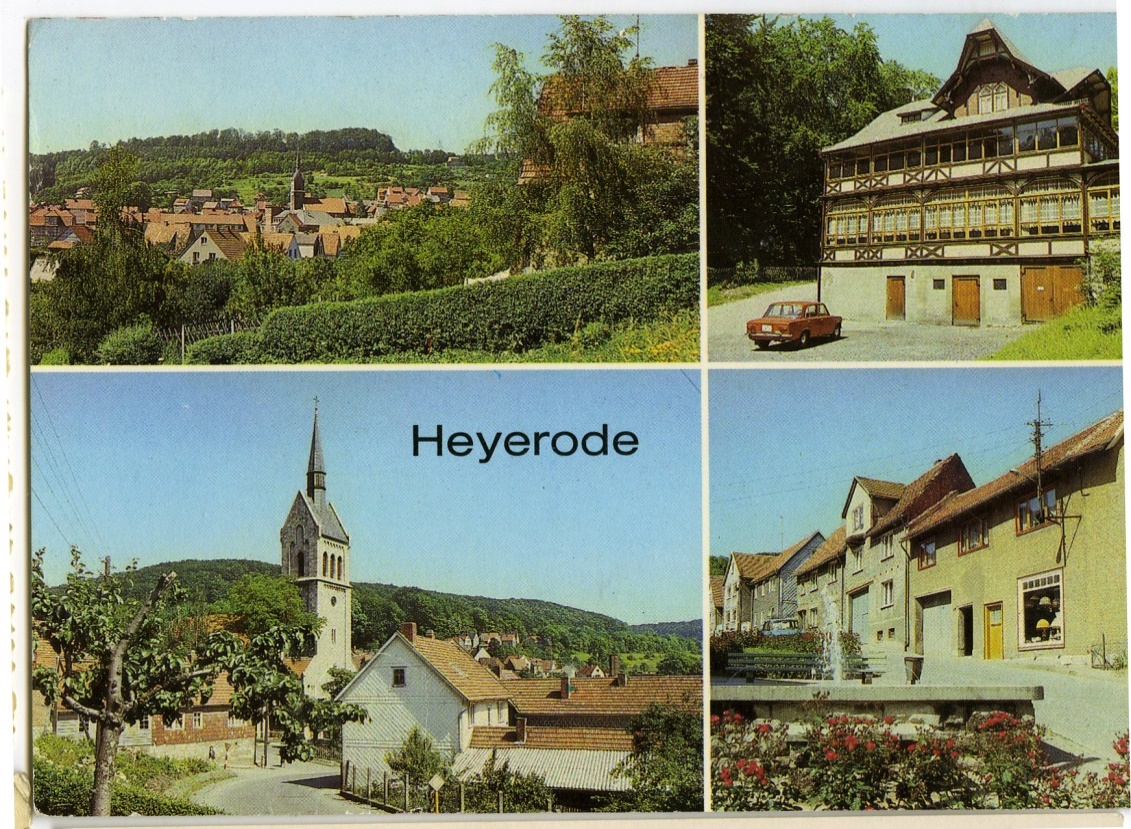

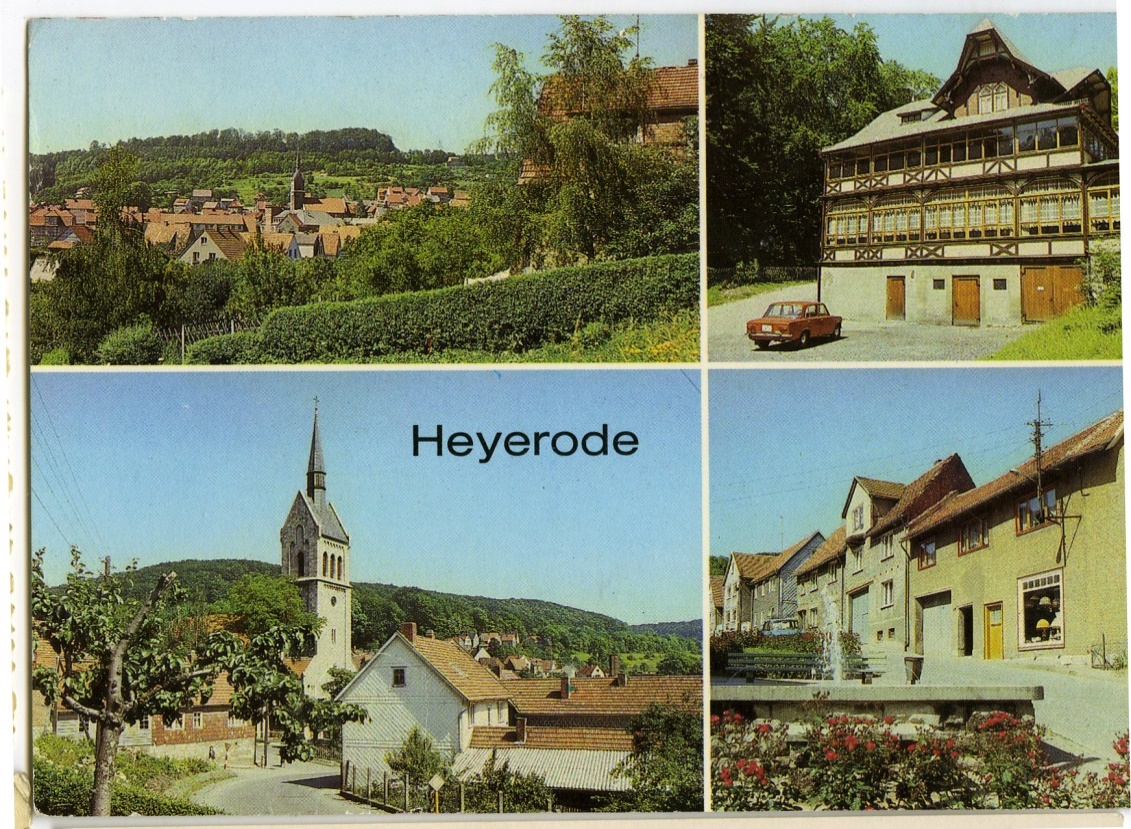

Фото 1985 года

История эта началась летом 1945 года, когда наш полк, перейдя реку Мульда под Биттерфельдом, начал продвигаться на юг в глубь немецкой земли Тюрингии. По решению союзников, Тюрингия и некоторые другие земли и провинции Германии передавались в советскую зону оккупации, а взамен этого наше правительство разделило Берлин на четыре сектора и три из них передало французским, американским и английским войскам. Из этих секторов впоследствии образовался монстр Западный Берлин.

Итак, наш полк, как и другие части нашей армии, начал оккупацию Тюрингии, а навстречу нам в Берлин двигались американские войска. 6 июля 1945 года, оставив позади себя крупный и совершенно не разрушенный город Мюльхаузен, наш полк вступил в большое село Хейероде, где и расквартировался. Точнее сказать, в этом селе разместился только штаб полка и его подсобные подразделения, а стрелковые батальоны с артиллерией и минометами заняли боевые позиции вдоль новой границы с американцами на протяжении почти ста километров.

1. Девушка из Хейероде

На другой день я был срочно вызван к командиру полка майору Баранову, который без предисловий объявил мне:

– Назначаю вас комендантом Хейероде. Для поддержания порядка в селе в ваше распоряжение передается взвод автоматчиков. К исполнению обязанностей приступить немедленно!

По званию я старшина, по должности – полковой переводчик, я уже имел опыт работы с немецким населением, был помощником коменданта, переводчиком, но комендантом быть не приходилось.

Я немедленно отправился к бургомистру села, представился ему и заявил, что под комендатуру нужно найти помещение в центре села. Бургомистр, пожилой грузный с деревянной ногой человек, сразу же ответил:

– Помещение есть. Если оно вам понравится, то можете сейчас же занимать его. Надо только сменить вывеску.

– Какую вывеску? – не понял я.

– Американскую. Мы предлагаем вам пустующее сейчас помещение, в котором не так давно размещался американский комендант. А вывеска еще не снята.

Для осмотра его бургомистр послал со мной своего помощника, странного, видимо, болезненного человека. Помещение мне понравилось. Им оказалась обыкновенная пятикомнатная квартира на втором этаже, почти напротив конторы бургомистра. Я наметил, где разместить телефониста, дежурного по комендатуре, выбрал большую светлую комнату под офис, а смежную с ним небольшую комнату решил занять под свое жилье. Неожиданно из соседней комнаты вышла молодая, лет тридцати, женщина и представилась:

– Anna Hohlbein, хозяйка квартиры, а это – моя пятилетняя дочь Инга.

Инга без тени застенчивости выскочила из двери и, вытянув вперед руки, побежала мне навстречу, как будто знала меня раньше. Мне пришлось невольно подхватить ее и поднять к потолку. Я догадался, что девочка привыкла к военным, не боялась их, и ей было безразлично, кто были эти военные – американцы или русские.

– Анна с дочкой занимает всего одну комнату, и мы надеемся, что она не помешает вам, – сказал помощник бургомистра.

– А где нам разместить автоматчиков? Ведь их будет не меньше десяти человек, – сказал я.

– Пройдемте вниз, – попросил меня мой спутник.

Во дворе дома находился капитально оборудованный склад, в котором уже стояли заправленные матрасами и простынями кровати. “Спасибо американцам, они уже все сделали за меня", – с благодарностью подумал я.

За один день мне удалось решить все вопросы с открытием комендатуры и получить от бургомистра во временное пользование небольшой мопед для служебных разъездов.

Анна Хольбайн и ее дочь Инга

Анна – хозяйка квартиры, в которой осенью 1945 года размещалась советская комендатура в селе Хейероде. Эту фотографию прислала в 1975 году Инга и сообщила, что ее мать Анна умерла в прошлом, 1974, году, а сама она работает учительницей в местной школе имени Гете. Фото 1945 года

Вечером помощник бургомистра ходил по улицам села, звоня в большой колокол, привлекая им внимание жителей, потом останавливался на людном перекрестке и зычным голосом читал Bekanntmachung (объявление) о том, что открыта русская комендатура во главе с новым комендантом, и называл мою фамилию, коверкая ее до неузнаваемости.

У коменданта было много разнообразных обязанностей: поддержание порядка в селе, вплоть до применения силы, борьба с хулиганством и правонарушениями, контроль за исполнением распоряжений начальника гарнизона, каким является командир нашего полка, разрешение споров между жителями и военнослужащими гарнизона, а также выдача разрешений жителям на поездки за пределы района. Одной из моих новых обязанностей был и контроль за регистрацией бывших солдат немецкой армии, которые по болезни, ранению или другим причинам возвращались из плена к себе на родину. Я спросил бургомистра, есть ли в селе такие.

– Да, есть, – ответил он. – Немного, всего семь человек. Вот список.

– А есть ли такие, которые давно вернулись в село, но до сих пор не зарегистрировались у вас?

– Тоже есть, один. Это Гюнтер Вальдхельм. Он появился в Хейероде почти полмесяца назад, но до сих пор ко мне не зашел, и я его документов не видел. Вот его адрес: улица Вокзальная, дом 18.

Вечером того же дня я взял двух автоматчиков и отправился по указанному адресу. Стучу в калитку типичного немецкого двухэтажного дома. Дверь открыла миловидная женщина, видимо, хозяйка дома. На ее лице неописуемый испуг: ведь перед ней стоял сам комендант с автоматчиками.

– Сына нет дома, и я не знаю, где он, – ответила она на мой прямолинейный вопрос, пятясь вглубь двора. – Прошу вас зайти к нам в дом и убедиться в этом.

Я не собирался делать обыск, в этом не было никакой необходимости, мне просто хотелось посмотреть, как живут зажиточные крестьяне села. А эта семья была явно зажиточной. Обширный двор, многочисленные хозяйственные постройки, большой двухэтажный дом – все сделано из кирпича и камня добротно и капитально. Оставив автоматчиков у входа, я в сопровождении хозяйки вошел в дом. Прямо скажу, обширная прихожая сразила меня своим уютом и даже комфортом: шкафы, зеркала, какие-то подставки.

– Это гостиная, – пояснила хозяйка, открывая дверь в одну из комнат. Я заглянул, но не успел как следует рассмотреть, так как хозяйка пригласила меня в соседнюю комнату, которая оказалась столовой. Женщина быстро догадалась, что меня интересует, и старалась удовлетворить мое любопытство.

– Скажите, зимой для отопления этого дома нужно много топлива. Где вы его берете? – спросил я.

– Хозяйка подбежала к небольшой дверце, открыла ее и указала на лежащие там черные граненые плитки. Она взяла одну из них в руки и протянула мне:

– Это угольные брикеты, которыми мы отапливаем наш дом. Их покупаем на фабрике в Биттерфельде. Зимой мы отапливаем не весь дом, а только жилые комнаты.

– А можно мне пройти наверх? – спросил я.

– Пожалуйста, – сказала хозяйка, указывая на деревянную лестницу.

Поднявшись на второй этаж, я сам открыл резную дверь и оказался в светлой богато обставленной комнате. Посередине ее стоял овальный стол, за которым сидели три молодые женщины и мальчик. При моем появлении они встали.

И тут случилось то, чего я никак не ожидал и не предвидел. Из трех стоящих за столом молодых особ я невольно обратил внимание на одну, самую юную из них, которая с первого взгляда поразила меня своей необычной оригинальной внешностью и непохожестью ни на одну из когда-либо виденных мною девушек. Мне показалось, что она явилась из какого-то другого, неведомого мне мира, и что только ее одну высвечивают сейчас какие-то волшебные лучи. На первых порах я даже не разобрал, красива она или нет.

– Это мои дети и внук, – откуда-то издалека доносились слова хозяйки дома, и она стала называть их имена, которые не доходили до моего сознания.

Я стоял в дверях в каком-то непонятном замешательстве, отлично понимая глупость и нелепость моего положения.

Но я был не в силах отвести глаз с поразившей меня девушки. А она, бросив на меня испуганный и в то же время любопытствующий взгляд, легкой походкой подошла к шкафу и стала что-то перебирать в нем. Наконец я пришел в себя и, сгорая от стыда, нарочито громко и не к месту сказал:

– Пусть ваш сын завтра зайдет в комендатуру!

И не помня себя, я выбежал во двор. Автоматчики, конечно, заметили мою взволнованность и спросили:

– Что-нибудь случилось?

– Нет, ничего. Пошли!

Остаток дня я был в плохом настроении, переживал за свое несерьезное и даже мальчишеское поведение в доме этой изумительной девушки.

На другой день рано утром в комнату вошел дежурный сержант и доложил, что ко мне пришел посетитель. Это был худощавый с изможденным лицом человек в старом, сильно потрепанном костюме. В руках он держал небольшого размера баул.

– Гюнтер Вальдхельм, – уныло представился он, не спуская с меня вопрошающего взгляда.

Конечно, я удивился его жалкому виду, но ничего не сказал. Я пригласил его сесть, проверил его документы, которые оказались в полном порядке, и потом долго расспрашивал его о жизни и службе в армии. Узнал, в каких войсках служил, где и в качестве кого он участвовал в боях с англичанами, где был взят в плен и когда отпущен. Оказалось, что он на полтора года моложе меня, а выглядел старше. Из плена он был освобожден по болезни, которая и сейчас мучила его. Во время беседы я случайно подошел к окну и на противоположной стороне улицы увидел фрау Вальдхельм, мать Гюнтера, и его юную сестру. Я попросил Гюнтетера подойти к окну и спросил его:

– Кто это и почему они здесь?

– Это моя мать и младшая сестренка. Они опасаются, что вы арестуете меня.

– Какая чушь! – воскликнул я по-русски, а немцу строго сказал: – Идите, зарегистрируйтесь у бургомистра и спокойно живите дома. Вас больше никто не потревожит.

Гюнтер вышел из комнаты, а я подошел к окну и, прячась за занавеску, стал наблюдать. Как только Гюнтер появился на улице, обе женщины бросились к нему, подхватили его под руки и, изредка поглядывая на мои окна, стали подниматься вверх по улице к своему дому.

На этом моя связь с семьей Вальдхельм не закончилась.

Утром следующего дня у меня в кабинете опять появились гости – это были фрау Вальдхельм и ее младшая дочь, имя которой я еще не знал. Их неожиданное появление меня сильно смутило и взволновало, я излишне суетился, нервно перебирал на столе бумаги и не знал, куда деть свои, как мне казалось, очень длинные руки. Наконец я торопливо пододвинул два стула и предложил им сесть. Сам же сел не за стол напротив них, как это положено хозяину кабинета, а где-то сбоку, на край стола. Утренние лучи солнца, пробившись через тюлевые занавески, хорошо освещали смущенные лица гостей. Конечно, я старался не смотреть в лицо сидевшей прямо передо мной девушки, хотя изредка бросал на нее быстрые взгляды. Ее смуглое, слегка удлиненное лицо с большими черными глазами, что несвойственно немецким девушкам, было обрамлено пышными, окрашенными в коричневый тон, волосами. Широкие ровные белые зубы подчеркивали строгость ее лица.

– Господин комендант, – сказала фрау Вальдхельм слегка приглушенным голосом. – я и моя дочь Лиза (Ага, значит ее зовут Лизой! Какое красивое и редкое имя!) пришли поблагодарить вас за внимательное отношение к судьбе нашего сына и брата Гюнтера, который вернулся из плена больным и истощенным.

– Забота о людях – мой долг, – ответил я дежурной фразой, которую мне часто приходилось произносить в ответ на благодарность посетителей.

– Ему нужны отдых и лечение, – продолжала фрау Вальдхельм. – Я и все мои дочери будем ухаживать за ним до тех пор, пока он не поправится. Все равно, его возвращение в родной дом для всех нас большая радость, и мы просим вас, господин комендант, оказать нам честь и поприсутствовать сегодня вечером на нашем скромном семейном ужине.

Конечно, я никак не ожидал получить это персональное приглашение и потому еще больше смутился. Вся беда моя заключалась еще и в том, что эти мои смущение и растерянность видели гости, отчего я еще больше смущался и нервничал. Чтобы быстрее закончить эту одновременно и тягостную, и желанную встречу, я сразу согласился:

– Спасибо за приглашение, я обязательно буду.

– Ждем вас в семь часов вечера в нашем доме, – сказала фрау Вальдхельм и вместе с дочкой вышла из комнаты. На протяжении всего разговора Лиза не произнесла ни одного слова, и я не услышал ее голоса. Каков он?

Целый день я, словно чумной, гонял на своем мопеде по холмам и лесам Хейероде, по возвышенности Хайних, уверяя себя, что я изучаю окрестности села. Но на самом деле я не знал, куда себя деть, как погасить огромное волнение, охватившее меня накануне ответственного визита. Еще бы! Я впервые в жизни приглашен на званый ужин! Я уже был в этом доме, видел вежливых, обходительных дочерей и саму привлекательную и умную хозяйку дома. Конечно, это была состоятельная и культурная семья. А я кто? Я простой деревенский неотесанный парень из полудикой Сибири, который в приличном обществе никогда не был и не умел себя вести и который смущается и краснеет по каждому пустяку, по каждому поводу и просто так, без всякого повода.

Подшив свежий подворотничок к гимнастерке, начистив до блеска хромовые трофейные сапоги и предупредив дежурного по комендатуре, я отправился в гости. Точно в назначенное время я постучал в уже знакомую мне калитку. Ее открыла опять фрау Вальдхельм, но на этот раз на ее лице витала мягкая, доброжелательная улыбка, а не страх и растерянность, как в прошлый раз.

Проведя меня в дом, фрау Вальдхельм открыла гостиную, в которую я уже заглядывал во время прошлого посещения, положила на журнальный столик объемистый семейный фотоальбом и вежливо сказала:

– Придется вам немного поскучать в одиночестве.

Гостиная комната была средних размеров и находилась на первом этаже дома. Ее большое и единственное окно выходило на улицу. У стены стояла двуспальная кровать, заправленная немецкой периной, с горой разномерных подушек. Напротив стоял небольшой диван кустарной работы, на который я уже сел. В центре комнаты – круглый стол, со всех сторон обставленный стульями. На гладкой ровной стене красовалось традиционное немецкое распятие Христа. Ничего ненужного, ничего лишнего. Я взял в руки альбом и стал внимательно его рассматривать. Семья Вальдхельм была большой и многодетной. По моим подсчетам, у Лизы было три брата и две сестры. Конечно, на каждом фотоснимке я старался найти Лизу и находил ее. Вот она – маленькая девочка в коротеньком платьице качается на качелях во дворе своего дома. Вот она большим гребнем расчесывает волосы солидному мужчине, видимо, своему отцу. Вот она уже подросток, из лейки поливает цветы, а рядом с ней небольшая собачка.

Появилась фрау Вальдхельм и пригласила меня пройти в кухню помыть руки. Там были уже приготовлены немецкие атрибуты для умывания: тазик с водой, мыло и полотенце. Мне, русскому человеку, оказавшемуся в Германии, было загадкой, как по утрам умываются культурные немцы. Они сначала моют мылом руки в тазике, потом этой же, по-моему грязной водой, умывают лицо. Даже простым глазом видно, что это негигиенично. Я ополоснул в тазике руки, вытер их полотенцем и прошел в столовую, где уже находились дочери хозяйки в красивых, я даже сказал бы, нарядных платьях. Я сел на приготовленный мне стул рядом с хозяйкой дома и спросил:

– А где же виновник нашего знакомства Гюнтер?

– Он лежит в постели в своей комнате на первом этаже. Он болен. Вы не беспокойтесь за него. С ним также находится наш маленький Хорсти.

– Так зовут того маленького мальчика, которого я уже видел? – опять спросил я.

– Да, да, Хорсти – наш всеобщий любимец.

Хейероде. Главная улица. Крестиком обозначена квартира Анны Хольбайн, в которой осенью 1945 года размещалась советская комендатура. Пересъёмка с открытки.

Стол был заставлен многочисленными мисками, тарелками, салатницами, блюдцами, чашками и чашечками, наполненными до краев яствами и кушаниями. Мне бросился в глаза маленький фарфоровый кувшинчик, назначение которого я никак не мог определить. Я с радостью обнаружил, что на столе не было ни вина, ни шнапса. Начался типичный немецкий ужин без музыки и веселья, но со степенными разговорами и беседами. Трапеза началась с раскладки по тарелкам приготовленного шпината, одного из самых распространенных овощей в Германии. Затем пошли салаты и где-то в середине ужина на столе появился целиком зажаренный огромный гусь, со всех сторон обложенный очищенными яблоками. Постепенно из разговоров я узнал не только имена, но краткую историю жизни всех присутствующих женщин. Напротив меня сидела старшая дочь Гертруда, по домашнему Труди. Она была замужем за неким Бельманом из города Галле, в котором сейчас проживают престарелые родители мужа. Одно время она и сама там жила, но в конце войны из-за материальных трудностей переехала в родительский дом вместе с сыном (маленьким Хорсти). Ее муж жив и сейчас находится в русском плену. Эрна, средняя дочь, и Лиза были незамужними. У Эрны был жених, он служил в армии, судьба его ей была неизвестна. Кроме Гюнтера, у них были еще два старших брата, Эгон и Хорст. Оба они живы и находятся в английском плену.

– Теперь и вы расскажите нам о своей фамилии (семье), попросила меня Гертруда.

Я сказал, что мои родители простые люди: отец плотник, мать домохозяйка. У меня есть еще две сестренки младше меня, зовут их Лидой и Галей. Была еще и третья сестренка, Раечка, но она умерла от кори в начале войны. Сам я в войну окончил 10 классов. В 1942 году был призван в армию, а с 1943 года и до конца войны находился на фронте.

Пока шла моя неторопливая беседа с хозяйкой дома и ее старшими дочерьми, Лиза молчала. Она сдержанно и спокойно сидела на стуле и изредка бросала на меня быстрые, изучающие взгляды. Я тоже время от времени поглядывал на нее, стараясь не повторить позавчерашний конфуз. Теперь я имел возможность получше рассмотреть ее и убедился, что она не только изящна стройной фигурой, но и красива лицом.

– Жители Хейероде говорят, что их новый комендант из Сибири. Так ли это? – спросила Эрна.

– Да, я сибиряк с берегов реки Енисей, – подтвердил я.

– Флюсс Енисей, где это? переспросила Эрна и, повернувшись к сестре, сказала: – Лизхен, принеси атлас.

Лиза поднялась наверх и вернулась с объемистой книгой в руках. Я раскрыл ее, быстро нашел нужный лист и стал его показывать девушке. Она нагнулась ко мне, чтобы получше рассмотреть карту и ее локон коснулся моей щеки, обдав меня незнакомым приятным запахом. Я невольно повернул к ней свое лицо, и наши глаза встретились. Встретились на близком, даже очень близком расстоянии. Боже мой! Какие это были чудесные глаза! Они были спокойными, глубокими, завораживающими. В этот момент я понял, что могу влюбиться в эти глаза, если только уже не влюбился!

Лиза стала громко читать название города, на который я указал пальцем:

– Ми-ну-синск!

– Да, город Минусинск, – это наш районный центр. Для моей деревни он имеет такое же значение, как Мюльхаузен для Хейероде.

Лиза еще раз прочитала название этого сибирского города и спросила:

А как называется ваша родная деревня?

– Поначево, – ответил я, глядя в ее черные широко раскрытые глаза.

– По-на-чье-во, – произнесла она медленно, по слогам, название моей родной деревушки, чем привела меня в неописуемый восторг.

– Все знают, что в Сибири зимой холодно, и это так. Но мало кто знает, что летом в Сибири бывает иногда очень жарко, жарче, чем в Германии.

Этими словами я хотел поразить своих слушателей, но должного эффекта не получилось. Не получилось потому, что женщины просто не поверили мне, подумав, что я “зарапортовался”.

Ужин подходил к концу. На стол был подан большой кремовый торт с разноцветными узорами и цветочками. И тут я допустил непростительную промашку. Я не заметил, как сдвинул на край стола тот самый фарфоровый кувшинчик, назначение которого я не понял, потом неосторожно толкнул его, и он упал на пол, но не разбился, а его содержимое выплеснулось на ковер. Оказалось, что это была обыкновенная сметанница. Лиза быстро подтерла подмоченные места, а я, смущенный, засобирался домой. Вся семья провожала меня, а фрау Вальдхельм прощаясь, сказала:

– Приходите в любое время, мы всегда будем рады вам.

Пожалуй, я еще не был влюблен в Лизу, но уже думал о ней и стал делать попытки встретиться с ней как можно быстрее. На ужине я узнал многое о ее сестрах и братьях, но о ней самой – почти ничего. Я даже не знал, сколько ей лет и чем она занимается, работает ли, учится или сидит дома, как многие девушки из состоятельных семейств. Я стал подолгу простаивать у окна в надежде увидеть ее на улице. И только на третий или четвертый день моего такого дежурства мне это удалось. Лиза не спеша шла мимо комендатуры по противоположной стороне улицы к своему дому. Я выбежал из подъезда и увидел ее со спины, поднимающейся в гору. Как я хотел, чтобы она сейчас обернулась, ведь бежать ей вдогонку я ни за что бы не решился. Но она не только обернулась, но и, увидев меня, остановилась.

– Добрый день, Frӓulein! – сказал я, подходя к девушке, несколько смущенный и не уверенный в себе.

– Добрый день, господин комендант! – ответила она с легкой доброжелательной улыбкой. На ее лице я заметил некоторое волнение, чему я, между прочим, обрадовался.

– Гуляете по родному селу?

– Нет, я иду с работы.

– Вы где-то работаете?

– Да, я работаю продавцом в колбасном магазине.

– Жаль, что вы устали и не сможете мне помочь. А я хотел бы, Frӓulein Lisa, попросить вас показать мне ваше село, ведь я его совершенно не знаю.

– Почему же? Если у вас есть свободное время, то я готова хоть сейчас стать вашим гидом.

Der Hachelborn. Источник Гахель

– Очень хорошо! – искренне обрадовался я. – Тогда с чего начнем?

– Как с чего? Конечно, с Hachelborn, это главная достопримечательность нашего села, его обязательно показывают всем нашим гостям.

– Интересно, а где же он находится?

– Это недалеко отсюда. Я вам покажу.

Мы завернули в переулок Bornberg и стали подниматься в гору. На крутом склоне ее я увидел небольшое углубление – нишу, отдаленно напоминающую вход в грот, отделанную камнем и цементом. Но никакого грота здесь не было. В верхней части ниши на каменном барельефе значилось: “Heyerode 1356”. Ниже этого барельефа около метра от земли из стенки вытекала тоненькая струйка воды, которая по желобу стекала в трубу и исчезала под толстым слоем брусчатки. Я понял, что это и есть Гахельборн, источник Гахель.

– Говорят, что наше село возникло в 1356 году как раз на этом месте, – пояснила мне Лиза. – Вот здесь стояла хижина первого пастуха, а его загон для овец находился как раз на том месте, где сейчас стоит ресторанчик “Zum grünen Rasen” (“у зеленой лужайки"). Все жители нашего села чтят этот источник, считают его священным, а наш пфаррер для крещения детей берет воду только из него.

– Очень интересно! – воскликнул я. – Скажите, а откуда вы все это знаете?

– Это знаю не только я одна, а все жители нашего села. Этому нас учат в местной школе.

Я подошел поближе к источнику, подставил под струю ладонь и спросил:

– А пить воду можно?

– Конечно, она же чистая, свежая, родниковая.

Я набрал полную ладонь прозрачной холодной жидкости, поднес ее ко рту и сделал несколько освежающих глотков, а остатками ее окропил лицо.

Лиза тоже подошла к источнику, смочила водой руки и потом тихо, но внятно проговорила:

– Святой Гахель! Благослови нас на большую и вечную любовь!

Эти слова я хорошо слышал и разобрал, но смысл их дошел до меня не сразу. Но когда понял, о чем говорила и что просила Лиза у Священного Источника, то я неожиданно вспыхнул, покраснел и смутился. Однако, я все же нашел в себе силы и смелость подбежать к ней и воскликнуть: “Лиза, ты что?” – не замечая, что назвал ее на “ты”.

– Ничего! – ответила она спокойно. – Ты не обращай внимание, иногда я говорю не то что думаю. Со мной это случается.

А вот то, что она назвала меня на “ты", я почему-то сразу заметил и я понял, что небезразличен этой девушке.

Мы перебежали через прилегающую к источнику улочку, приютившуюся на самом краю откоса, и стали подниматься вверх по узкой извилистой тропинке. В полку я слыл самым быстрым и выносливым бегуном. Мое сердце и ноги были натренированы, как у опытного спортсмена. В ходьбе и по равнине, и по пересеченной местности я всегда обходил всех. Поднимаясь сейчас в гору, я заметил, что Лиза, пожалуй, смогла бы составить мне конкуренцию, так как за время подъема она ни разу не остановилась, чтобы перевести дыхание, и при этом продолжала мне что-то объяснять и рассказывать. Одета она была в легкое, кажется, ситцевое платьице, плотно облегающее ее тело, на ногах туфли на низком каблуке, и я хорошо видел ее обнаженные до колен загорелые ноги.

На вершине горы, точнее сказать холма, на которую мы поднялись, была хорошо оборудованная смотровая площадка, с которой открывался изумительный вид на всю долину. Село Хейероде лежало у наших ног. Зажатое с трех сторон крутыми холмами, оно казалось расплющенным в трехлучевую звезду, причем от каждого луча отходила асфальтированная дорога: на восток – в город Мюльхаузен, на юг – в город Треффурт, на запад – старинное село Дидорф. Нам хорошо было видно, казалось бы, хаотическое нагромождение красночерепичных крыш. В самом центре села и чуть в стороне возвышались два остроконечных шпиля местных церквей. По левую сторону виднелось большое, пожалуй, самое большое в селе трехэтажное здание сельской школы. На заднем плане за селом просматривалось белое арочное сооружение – это был трехпролетный железнодорожный виадук, переброшенный через узкое ущелье между холмами. Как раз в это время со стороны Дидорфа из-за стены леса вылетел отсюда казавшийся миниатюрным, игрушечным поезд, выбрасывая в воздух клубы густого пара. Поезд, как на экране кино, резво пронесся через виадук и скрылся.

– Это вечерний поезд идет в Мюльхаузен, ночью он проследует в обратном направлении, – пояснила мне Лиза, – с этой площадки самый лучший обзор нашего села. Оно особенно красиво утром, когда солнце светит из-за спины, сейчас же оно бьет прямо в глаза.

– Лиза, ты родилась в замечательном селе, и я по-хорошему завидую тебе.

– Ваня! (Она впервые назвала меня по имени.) Разве твоя родная деревня По-на-чьо-ва не так красива?

– Лизхен! Ты запомнила название моей родной деревни?! Как тебе это удалось?

– Название трудное, я учила его целый день!

Все то время пока мы находились на смотровой площадке и наслаждались неповторимым видом села, мы стояли рядом и держали друг друга за руки.

Начиная с этого памятного дня, с прогулки на смотровую площадку, со встречи у Гахельборна, мы стали встречаться почти ежедневно. Днем мы работали, а вечер проводили вместе. Встречались на природе, благо что долгие летние вечера позволяли нам это делать. Мы совершали продолжительные прогулки по лесу в районе железнодорожного вокзала по возвышенности Heinich, встречались под сводами арочного моста, гуляли по насыпи железнодорожного полотна по направлению к селу Дидорф, прыгали по каменистым берегам речушки Grunde. И везде где бы мы ни находились и что бы мы ни делали, нам вдвоем было весело и интересно. Мы узнавали взгляды друг друга на различные жизненные ситуации и к великой радости обнаруживали, что они совпадали удивительно точно! Без нажима, без натяжки и без искусственной подстройки. Такое единомыслие встречается очень редко, но вот наш опыт показывает, что оно все-таки встречается. Мы были просто близки друг другу по духу.

Мы уже знали, скорее догадывались, что любим друг друга, но о любви вообще и о нашей тем более мы не обмолвливались ни единым словом. Мы не спешили, не торопили события, а позволяли им развиваться естественным путем. Мы оба с завидным постоянством и последовательностью делали как раз то, что должны были делать влюбленные. Каждая наша встреча, каждый прожитый день приносили нам не только радость общения, но и шаг за шагом поднимали наши чувства, наши ощущения еще на одну ступеньку выше по длинной лестнице любви, на которую мы охотно вступили, не думая о последствиях. Мы учились верить друг в друга, доверять друг другу и избегать всего того, что могло бы вызвать хотя бы тень сомнения. Возникший крохотный и нежный росток нашей любви мы оба заботливо растили, лелеяли, ухаживали за ним, ограждали его, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь случайно не наступил на него.

С каждой такой встречи я возвращался к себе “домой” окрыленный, уверенный, с желанием как можно больше делать добра людям.

2. Комендантские заботы

С первого дня своего назначения комендантом я с головой ушел в работу. Как говорится, работ и забот был полон рот. В селе насчитывалось почти три тысячи жителей, и каждый из них хотел знать, какую политику в отношении мирного населения будут проводить новые русские власти, что жителям будет разрешено и что запрещено. С этой целью через бургомистра и глашатая я сделал несколько распоряжений и объявлений, суть которых сводилась к следующему:

1. Существующие в селе до прихода русских местная власть и местные порядки, в том числе и частная собственность, сохраняются в неизменном виде.

2. Никаких переселений, высылок и тем более репрессий и арестов не будет, жители села могут продолжать свою прежнюю деятельность.

3. Поездки жителей в пределах Мюльхаузенского района осуществляются с разрешения (регистрации) бургомистра, а за пределы района с разрешения коменданта.

4. Воинские части и русские военнослужащие не имеют права без разрешения коменданта конфисковывать, отбирать или брать на свои нужды любое имущество у жителей села. О всех случаях нарушений этого порядка нужно обращаться к коменданту или к бургомистру.

Вид села Хейероде с птичьего полета. Пересъемка с открытки.

План села Хейероде

Пояснения к плану села Хейероде

1. Железнодорожный вокзал. 2. Grenzhaus. Пограничный дом. 3. Kurhaus. Гостиница. 4. Дом Лизы Вальдхельм. 5. Водонасосная станция. 6. Ресторан-гостиница “Zum Grünen Rasen” (“У зеленой лужайки”). 7. Советская комендатура. 8. Фабрика “Вильгельм Крумбайн”. 9. Ресторан “Пост”. 10. Контора бургомистра. 11. “Der Наchelborn”. Источник Гахель. 12. Детский садик. 13. Новая кирха. 14. Старая кирха. 15. Детские ясли. 16. Школа имени Гёте. 17. Арочный мост.

Надо сказать, что приход нашего полка в Хейероде его жители встретили спокойно, без страха за себя и за свое имущество, так как уже знали, что обещанные фашистами репрессии, преследования, не допускаются русскими.

На второй день моего комендантства мне позвонил офицер штаба полка старший лейтенант Дунаевский и сказал, что принято решение строить полковое стрельбище в районе деревни Ширшвенде и что село Хейероде обязано ежедневно поставлять двадцать человек на земляные работы.

– Комендант, прошу вас обеспечить стройку рабочей силой, – сказал Дунаевский и отключил телефон.

Мне пришлось заново вызывать его, чтобы узнать, каким способом эти рабочие будут доставляться к месту работы и обратно – ведь до деревни Ширшвенде почти шесть километров.

– Это не твоя забота. Доставка рабочих поручена транспортной роте, конкретно лейтенанту Павлу Крафту. Ты его должен знать.

Как же мне не знать этого влиятельного офицера – хозяина всего автомобильного транспорта в полку! Я написал соответствующее “комендантское распоряжение”, которое бургомистр своим обычным способом, то есть через глашатая с колоколом, довел до сведения всего населения Хейероде. В этом моем распоряжении говорилось, что все работы на стрельбище пойдут в счет репараций.

После таких мер с моей стороны бургомистру было нетрудно комплектовать рабочие смены из местного населения. Каждое утро в 8 часов рабочие, а это были в основном женщины, собирались у конторы бургомистра, куда подъезжала наша “полуторка” и увозила их к месту работы. Строительством руководил инженер полка капитан Евгений Федоров, мой одногодок и мой хороший армейский друг. Несколько раз я сам приезжал на своем мопеде на стройку, чтобы знать и лично видеть в каких условиях и что выполняют рабочие-женщины. А они обыкновенными лопатами выравнивали площадку от линии огня до мишеней, сгребали грунт и на носилках относили его за пределы стрельбища.

– Был бы бульдозер, хотя бы один, тогда не понадобились бы эти рабочие, – жаловался мне Женя Федоров.

Работы продолжались около полумесяца, строительство стрельбища было окончено, после чего никто из жителей Хейероде ни на какие работы не направлялся.

Скажу несколько слов о репарациях и о репарационных поставках. Во время войны немецко-фашистские оккупанты нанесли огромный ущерб народному хозяйству СССР. Правительство нашей страны приняло решение о частичной компенсации этого урона немецкой стороной в виде репараций, то есть поставкой в СССР некоторого оборудования, демонтированного с немецких заводов, частичным содержанием советских оккупационных войск и даже бытовыми услугами. Все население в советской оккупационной зоне Германии включилось в сбор репарационных поставок. Был налажен строгий учет: кто из жителей и какую долю вложил в счет репараций.

В моем распоряжении были заранее заготовленные бланки с печатями, и я имел право выдавать расписки за полученные товары или предоставленные услуги в счет репараций. После окончания строительства стрельбища я выдал бургомистру Хейероде такую справку с указанием выполненных объемов работ и их стоимости.

В то время уже были выпущены в оборот так называемые “оккупационные марки”, которыми наши воинские части рассчитывались с немецкими фирмами и немецкими гражданами.

С первых дней появления нашего полка в Хейероде бургомистру стали поступать жалобы жителей на пропажу молочных продуктов. Многие крестьяне села имели коров в стойловом содержании, так как пастбищ у общины не было. Коров кормили привозными брикетами сена. После утренней дойки хозяева выставляли бидоны с надоенным молоком на специальные подставки, сооруженные на обочине дороги перед их домами. Нанятый тракторист объезжал село, собирал эти бидоны на прицеп и отвозил их в соседнее село Обердорлу, где находился маслозавод. Вечером вторым рейсом этот же тракторист развозил и расставлял на подставки порожние бидоны. По заявкам хозяев работники молокозавода вкладывали на дно порожних бидонов брикеты масла, творога, сметану и другие продукты.

Этот порядок был заведен давно, и в нем никогда не было сбоев. При появлении русских кое-где из этих бидонов стали исчезать молочные продукты. Я понял, что это дело рук наших солдат и организовал несколько вечерних засад, чтобы поймать воришек. Однажды, когда тракторист закончил вечерний развоз порожних бидонов, я с двумя автоматчиками спрятался в одном из дворов напротив трансформаторной будки, где чаще всего пропадали продукты и стал ожидать наступления темноты. Ждали недолго, заметили, как со стороны вокзала начала спускаться одинокая воинская повозка с двумя ездовыми. Один из них соскочил с повозки, подбежал к подставке, открыл бидон и вытащил его содержимое. Мы выскочили из засады и тут же на месте преступления арестовали обоих солдат. Ими оказались ездовые транспортной роты нашего полка. Состоялся открытый показательный суд, на котором присутствовал весь личный состав транспортной роты и некоторые жители села. Воры были осуждены и отчислены из полка. После этого пропажа молочных продуктов из бидонов прекратилась.

Из районной комендатуры для исполнения мне поступило довольно деликатное распоряжение: нужно было срочно в нашем селе организовать выявление и лечение всех женщин больных, так сказать, деликатными болезнями. Я психологически не был готов к таким делам. Даже тогда, когда я читал это распоряжение, то невольно волновался и краснел. Но я комендант, и этому делу должен дать ход.

Оказывается, бургомистр села, так сказать, по линии немецкой администрации тоже получил аналогичное распоряжение, и мы вместе стали думать, как его поскорее и получше исполнить. Выяснилось, что мой предшественник, американский комендант, тоже начал проводить эту работу, но не успел ее закончить.

Мы с бургомистром решили воспользоваться оставшимися от американца бумагами, то есть продолжить его работу, но только силами местных немецких врачей. Через несколько дней на мой стол стали ложиться списки женщин Хейероде с разбивкой их на три категории: gesund, krank, verdӓchtig (здоровая, больная, подозрительная).

Всех больных через бургомистра мы отправляли в Мюльхаузен в районный стационар на лечение, а подозрительных на повторные анализы. Каким-то образом Анна Хольбайн узнала, что я располагаю такими списками и предприняла немало усилий, чтобы заглянуть в них. Я объяснил ей, что эти сведения являются секретными и вежливо отказал ей, за что она кровно обиделась на меня.

В селе был только один “очаг культуры” – кино-танцевальный зал, который, естественно, находился в частных руках. Его хозяйка, имя которой я, к сожалению, не смог вспомнить, была очень активной и деятельной старушкой. Она постоянно носила черно-траурное одеяние. Летом зал почти не работал, а под осень появилась необходимость в его открытии. К тому же население села постоянно увеличивалось за счет возвращения местных жителей беженцев и возвращающихся из плена бывших солдат Вермахта. Я оказался в затруднительном положении: танцы – понятно, их можно и нужно разрешить. А как быть с показом кинофильмов? Ведь кинофильмы-то все немецкого, точнее говоря, фашистского производства. Я позвонил заместителю командира полка по политической части майору Проценко и попросил у него совета. Он сказал:

– Сначала сам посмотри несколько фильмов и отбери из них для показа те, которые с твоей точки зрения показывать можно. А все остальные, фашистские, пропагандистские, связанные с войной и политикой, запрещай без колебаний. Я так и сделал.

Вот я сижу один в пустом кинозале и просматриваю предложенные хозяйкой немецкие фильмы вместо прогулок с Лизой по живописным окрестностями села. Хозяйка кинозала была понятливым человеком и предложила для просмотра такие фильмы, которые я без всяких сомнений разрешал для показа.

Наступил день, когда в селе появились три огромных щита-объявления, на которых было написано: “Сегодня с разрешения коменданта в 19.00 будет демонстрироваться игровой фильм “Черный принц”. Вход с танцами 10 марок, без танцев 5 марок”.

Дело в том, что у немцев был заведен такой порядок: за час или за два перед демонстрацией фильма открывались платные танцы под оркестр. Потом в этом же зале расставлялись стулья, скамейки и другие сидения и начиналась демонстрация кинофильма.

В 1944 году под Прагой на киностудии “Баррандов” был снят цветной музыкальный художественный (немцы говорят “игровой”) фильм “Die Frau meiner Trӓume” (“Девушка моей мечты”). В нем много музыки, танцев, красивых женщин и нет ни единого грамма политики. Мужскую партию исполнил лучший танцор Европы того времени Виктор Фромин, солист Белорусского театра оперы и балета, специально вывезенный немцами в Германию. А заглавную женскую роль сыграла обаятельная Марика Рёкк. Она родилась в Венгрии 3 ноября 1913 года и с двенадцати лет начала выступать в концертах в Будапеште. С 1935 года она в Германии. После войны она снялась еще в нескольких фильмах: “Дитя Дуная” (1948 год), “Принцесса Чардаша” (1950 год) и других.

Но в фильме “Девушка моей мечты" она превзошла себя, этот фильм стал ее “лебединой песней”… В 1988 году ей исполнилось 75 лет, а в 1993 году она еще проживала в местечке Баден под Веной.

Фильм “Девушка моей мечты” прошел с огромным успехом по всей фашистской Германии и по оккупированным ею странам. После войны в качестве трофея он демонстрировался с не меньшим успехом почти во всех странах мира, в том числе и Советском Союзе, где многие зрители ошибочно принимали Марику Рёкк за Еву Браун, любовницу, а затем жену Гитлера.

Хозяйка кинозала где-то достала копию этого самого популярного среди немцев фильма. Большинство жителей Хейероде знали о нем, видели его и хотели увидеть еще раз. Все знали, а я – нет. И когда хозяйка кинозала пришла ко мне с предложением посмотреть этот фильм, то я равнодушно, не подозревая, что это не простой фильм, а шедевр, ответил:

– Хорошо, завтра вечером посмотрю.

На другой день в комнате Анны Хольбайн собрались ее сестры и племянники, все они поглядывали на меня и загадочно улыбались. А когда я в сопровождении одного свободного от дежурства солдата направился в кинозал, то на улице мне стали встречаться жители, тоже с загадочными улыбками. У входа в кинозал толпилась большая группа молодежи и с повышенным вниманием сопровождала каждый мой шаг. Я тоже всем улыбался, но не понимал, что происходило вокруг. Все это, оказывается, означало то, что люди ждали от меня разрешения на показ фильма, который был бы для них настоящим праздником.

С первых кадров кинокартины я был поражен и оглушен красками, музыкой и танцами. На экране царила удивительно красивая, беззаботная жизнь молодых людей, у которых на уме было одно – как бы в кого-нибудь влюбиться. Как будто в мире не было ни войны, ни крови. Танцы красоток из кабаре меня просто вогнали в краску: когда эти красотки бесстыже задирали юбки и дразнили зрителей обнаженными ногами. Этого я не мог стерпеть и, несмотря на все плюсы комедии, твердо сказал “нет”, чем поверг в ужас хозяйку кинозала, которая теряла огромную сумму предполагаемого дохода. Когда я вышел из кинозала, то на площадке не оказалось ни одного человека, а весь остаток вечера дверь в комнату Анны была плотно закрыта. Так отреагировали жители села на мой запрет.

В августе-сентябре 1945 года продолжалось массовое освобождение из русского плена больных и изувеченных солдат и офицеров вермахта. Все они, конечно, имели на руках соответствующие документы. Те немецкие пленные, дома которых находились в западных зонах, должны были пересечь границу между советской и американской зонами. А граница эта на нашем участке открывалась один раз в неделю по пятницам. Поэтому им приходилось ждать ее открытия по нескольку дней. А где им жить, ночевать? Несмотря на то, что

каждая семья в Хейероде имела свой собственный дом, чаще всего двухэтажный, владельцы их не хотели добровольно брать на постой своих же солдат. Даже бургомистр, имея огромную власть в селе, в этом вопросе был бессилен. Ничего не поделаешь – частная собственность. Я, как советский человек и комендант села, был возмущен и даже оскорблен таким равнодушным отношением. Я сочинил довольно строгое распоряжение и обязал жителей без всяких условий и оговорок принимать на временный постой бывших немецких солдат и кормить их, правда, в счет репараций. После этого положение с размещением солдат в селе резко изменилось, но в начале мне приходилось самому лично в сопровождении вооруженных солдат ходить по дворам села и насильно заставлять хозяев принимать на ночлег двух-трех идущих из плена солдат-немцев.

Как-то после обеда дежурный сержант доложил, что со мной хочет поговорить один из таких бывших пленных офицеров – возвращенцев.

– Пусть заходит, – сказал я.

Через минуту в кабинет не вошел, а ввалился солидный офицер в шинели, но без погон, волоча правую ногу.

– Прошу сесть. Что с вами? – спросил я.

– Нога… старая рана. На моей ноге нет полпятки – русская мина. Когда выписывался из лагеря, нога была в порядке, а вот сейчас разболелась снова.

Я подошел к нему ближе и издали почувствовал, что от него несет жаром.

– У вас, кажется, температура? – спросил я.

– Есть немножко, – ответил немец.

Я позвонил в штаб полка и попросил соединить меня с начальником. Когда он взял трубку, я объяснил ему положение и попросил оказать немцу медицинскую помощь.

– Вы же знаете, что санитарная рота расквартирована в селе Фалькен, – сказал он.

– Знаю, но ведь это не так далеко от Хейероде. У немца высокая температура и нога распухла.

– Где он сейчас?

– У меня в кабинете.

Голос майора исчез, из трубки доносились какие-то шипения и пощелкивания. Я терпеливо ждал. Через несколько минут начальника штаба объявился на проводе и сказал:

– Ждите, врач выезжает к вам.

Я попросил немецкого офицера перейти в дежурную комнату, а появившуюся Анну Хольбайн присмотреть за ним. Примерно через час приехал наш врач и не один, а с двумя санитарами. Он не спеша осмотрел и ощупал распухшую ногу, сделал два укола и попросил санитаров смазать ее какой-то мазью и забинтовать.

– Переведите, – попросил он меня, – по-хорошему вас нужно немедленно госпитализировать. Если вы согласны, то мы можем сейчас же отвезти вас в санитарную часть.

– Нет, нет, я останусь здесь. Завтра открывается граница, и, возможно, завтра или послезавтра я буду дома. Я из Касселя, он недалеко отсюда.

– Если опухоль к утру спадет, то это хорошо, если нет, то нога ваша в опасности, возможна гангрена, а с ней шутки плохи.

Немец понимающе кивал головой, благодарил врача, санитаров, Анну, меня, но просил никуда его не увозить, а оставить здесь, в этой комнате.

Вечером я снова зашел к нему. При моем появлении он даже сделал попытку встать.

– Не беспокойтесь, – сказал я, – как вы себя чувствуете?

– Ничего сказать не могу. Кажется, температура начинает спадать. Мне хочется сказать спасибо фрау Хольбайн, она не только заботится обо мне, но даже покормила.

Я понимал, что все его мысли сейчас сосредоточены только на одном – на скором свидании с родными и близкими. Я знал, что крупный город Кассель был не так далеко отсюда, но в американской зоне.

– Скажите, сколько времени вы не виделись с семьей и родственниками? – спросил я.

– С осени 1943 года. Тогда я имел отпуск с фронта, а летом 1944 года я попал в плен, и с этого времени я ничего не знаю о своей семье, а ведь Кассель американцы бомбили много раз.

– Кто вы по званию, должности и где воевали?

– Я пехотный офицер в звании капитана, по должности командир пехотной роты. Воевал в Белоруссии на реке Друть. Может быть, слышали? Там наш батальон оказался в котле и был в полном составе взят в плен, а я к тому же еще и получил вот это ранение.

Карта-схема боя нашего полка 24–25 июня 1944 года в районе озера Крушиновка (Белоруссия) с 446-м немецким пехотным полком, один батальон которого был окружен и в полном составе взят в плен. В Хейероде я встретил немецкого офицера, возвращающегося из плена домой, участника этого боя.

– Котел на реке Друть! – воскликнул я. – Это случилось 24 июня 1944 года. Тогда наш полк сражался с 134-й немецкой пехотной дивизией. Вот так встреча! А вы из какого полка?

– Из 446-го, – ответил немец.

– Помню, хорошо помню этот ваш полк. Его остатки мы прижали к озеру Крушиновка и пленили.

– Да, да, к озеру. Вокруг него было сплошное болото.

– Выходит, что мы воевали тогда друг против друга?

– Выходит так, – согласился немец.

– До сих пор я не могу понять, почему ваши артиллеристы с противоположного берега озера стреляли по нам, пехотинцам, не снарядами, а болванками, которыми обычно стреляют по танкам? – спросил я своего бывшего врага.

Немец улыбнулся и ответил:

– Тоже хорошо помню этот эпизод боя. Опять во всем виноваты ваши белорусские болота, из-за которых наши артиллеристы остались без снарядов, так как машины с ними не смогли вовремя пробиться к ним и только одна из них, груженная болванками, сумела добраться до огневых позиций. Вот наши артиллеристы вынуждены были стрелять болванками по русской пехоте.

Взволнованный и возбужденный, я вернулся к себе в кабинет, где меня ожидала Лиза.

– Что с тобой, Ваня? – спросила она, заметив мое необычное состояние. – Ты знаешь этого офицера?

– Знаю. Мы с ним сражались в одном бою, только находились на разных сторонах, я – на русской, а он – на немецкой. Если бы мы встретились в этом бою, то или он убил бы меня, или я его. А вот сейчас, сегодня мы сидим с ним в одной комнате и спокойно разговариваем друг с другом. Лиза, ты понимаешь, что это такое? Что значит нам, фронтовикам, видеть в спокойной, мирной обстановке своего бывшего врага?

– Да, понимаю, – сказала Лиза, – Что ты собираешься с ним делать?

– Ничего. Завтра отвезу его на границу и все.

– Война – это ужасно!

– Да, Лиза, война это на самом деле страшно и ужасно. Если бы не война, то я сейчас бегал бы по Минусинскому бору и собирал бы грибы. Ты знаешь, Лиза, сколько в этом бору грибов и ягод? Директор нашей школы Владимир Вячеславович Бенедиктов однажды летом отправил всех школьников за грибами. Они набрали ему целый короб, который он сдал в местную Потребкооперацию и на вырученные деньги купил духовой оркестр. Понимаешь, целый духовой оркестр с полным набором инструментов! Ни в одной школе района не было духового оркестра, а в нашей – был!

– Ваниляйн! – воскликнула Лиза, хватая меня за руку. – Если бы не война, то мы с тобой никогда бы не встретились! Понимаешь ты это! Никогда, никогда бы не встретились и даже не знали бы, что ты и я существуем на свете! Это было бы ужасно, ужасно!

Я заглянул в набухшие, затуманенные слезинками глаза Лизы, обнял ее и… неожиданно для себя поцеловал ее в полураскрытые влажные губы. Она затихла, как голубка, которую осторожно взяли в руки, прижалась ко мне, нежно поглаживая мою руку. Я еще раз поцеловал ее в губы, потом в щеки, затем опять в губы. В этот вечер мы целовались много и долго, но неумело, по-детски, без страсти, которой еще не было и которую мы еще не испытывали, а целовались скорее по традиции влюбленных: мол, если мы любим друг друга, то должны и целоваться, мол, так делают все.

Утром появился Павел Крафт со своей дребезжащей “полуторкой”, чтобы отвезти немецких солдат на пограничный пропускной пункт. А их набралось целый кузов. С помощью этих же солдат мы спустили со второго этажа больного немецкого офицера, моего недавнего врага по Белоруссии, и посадили его в кабину рядом с шофером. Павел Крафт был вынужден залезть в кузов. Я стоял на тротуаре и наблюдал сцену посадки и отправления немецких солдат. Когда машина тронулась, офицер-немец сделал мне неопределенный знак рукой, как бы прощался со мной, я тоже машинально ответил ему.

Этот, в общем-то ординарный эпизод моей комендантской практики, который от начала и до конца наблюдала Анна Хольбайн, а это значит, что о нем стало известно всем жителям села, неожиданно для меня поднял мой авторитет в глазах сельчан на целую голову. Еще бы! Их комендант встретил своего личного в недалеком прошлом врага и не только ничего не сделал ему во вред, а наоборот, вызвал русского врача, организовал ему ночлег и заботливо отправил его домой.

Я стал часто бывать в доме Лизы. Ее мать Луиза, которую все домочадцы звали ласково Mutti (мамочка), встречала меня доброжелательно. При моем появлении Труди и Эрна куда-то исчезали, а маленький Хорсти, наоборот, выбегал мне навстречу и уж потом практически не отходил от меня. Я научил его играть в прятки, благо, что в доме было где развернуться, рассказывал ему русские сказки, которые он слушал с большим вниманием, показывал ему простые, но эффектные фокусы. Мы быстро стали с ним хорошими друзьями, чему особенно была рада Мутти. Любимым занятием Хорсти было катание на детском трехколесном велосипеде во дворе или по дому.

Лизины сестры относились ко мне внимательно, но сдержанно, постоянно старались оставить нас с ней наедине, но несколько вечеров нам с Лизой довелось провести в их обществе. Мы сидели за большим овальным столом в той самой комнате на втором этаже, в которой я впервые увидел Лизу, и раскладывали пасьянсы. Это занятие мне было не по душе, я находил его скучным и неинтересным, но не показывал вида, чтобы не нарушать заведенный в доме порядок и не огорчать женщин.

Гюнтер постоянно находился в своей комнате, куда я заходил один раз. Ему стало легче, и к осени он окончательно встал на ноги. Через “всемогущего” Павла Крафта я доставал ему нужные лекарства.

Маленький Хорсти Фото 1945 года

Для меня было странным, что у Лизы не было своей комнаты, она жила вместе с Эрной. В их комнате я бывал и обратил внимание на большое количество граммофонных пластинок, а самого граммофона почему-то не было. А нам с Лизой для полного счастья как раз и не хватало музыки. Я попросил бургомистра поставить в комендатуру патефон, конечно, во временное пользование. Просьба моя была немедленно исполнена. Немецкие патефоны были не похожи на русские, они изготавливались из дерева в виде напольной тумбочки, в верхней части которой был смонтирован механизм патефона, а нижняя часть служила фонотекой, то есть местом хранения пластинок.

Мы с Лизой отобрали несколько пластинок, принесли их в комендатуру и стали слушать музыку. Еще в боях под Ригой мне попалась в руки одна немецкая трофейная пластинка с красивой мелодией танго, которую мы, рупористы, часто транслировали через окопно-звуковую установку (ОЗУ) во время агитационных передач на противника. Когда начинала звучать музыка, немцы, как правило, прекращали стрельбу. Эту пластинку я возил с собой зажатой между фанерными листами. Оказалось, что Лиза тоже знала эту песенку-танго, автором которой был Paul Gudwin, но ее в Лизиной коллекции не было. Естественно, я сразу же подарил ее Лизе. По моей просьбе дежурный солдат принес от бургомистра пишущую машинку, и мы вместе с Лизой на слух перепечатали слова этой бесхитростной песенки. Листок этот хранится у меня до сих пор.

SCHENK MIR DEIN LÄCHELN, MARIA!

Schenk mir dein Lächeln, Maria! Abends in Santa Luzia.

Kennst du den Traum einer südlichen Nacht?

Die uns die Welt zum Paradise macht, Ja…

Schenk mir dein Lächeln, Maria! Abends in Santa Luzia.

Hör auf mein Lied, eh’ das Glück uns entfliegt.

Schenk mir dein Lächeln, Maria!

Du bist strahlendes Licht, du bist der Reiz der Ferne,

Du bist wie ein Gesicht, du bist der Glanz der Sterne.

Du bist Sonne und Wind, du kannst das Glück mir geben,

Wenn du lächelst, beginnt fur mich ein neues Leben.

Schenk mir dein Lӓcheln, Maria!

Sink die Sonne ins Meer und rauschen die Zypressen,

Wird das Herz mir so schwer, ich kann dich nie vergessen,

Wenn dich zärtlich um kost das Spiel der alten Lieder,

Nimm mein Wort dir zum Trost, ich komme in Frühling wieder!

Schenk mir dein Lächeln, Maria.

Я тут же начал переводить эту песенку в стихах на русский язык, но в самом начале столкнулся с большой трудностью. Первым словом этой песенки было слово Schenk, что означало по-русски “подари”. Schenk – односложное слово, “подари” – трехсложное. Как я не бился, но не смог подобрать нужное русское односложное слово. Пришлось остановиться на “суррогате” “брось”. Вот мой полный перевод этой песенки-танго:

БРОСЬ МНЕ УЛЫБКУ, МАРИЯ!

Брось мне улыбку, Мария! Вечером в замке Луция.

Помнишь ли сон той прелестной ночи?

Вспомни, как раем нам казались мечты!

Да, брось мне улыбку, Мария! Вечером в замке Луция.

Пусть перестанет песнь, как счастье пройдет.

Брось мне улыбку, Мария!

Ты ослепительный луч, ты утра тихий шелест,

Ты выше облак и туч, ты блеск вечерний, прелесть.

Ты счастье можешь мне дать, но если ты улыбнешься,

То можно сразу сказать, что сердце громко забьется!

Брось мне улыбку, Мария!

Солнце всходит вдали, и шелестят березы,

Сердце ноет в груди, и подступают слезы.

Если слух твой тревожит песнь игрою,

Стих на память возьми, а я вернусь весною!

Брось мне улыбку, Мария!

Эта песенка-танго сильно полюбилась нам, и она стала своеобразным гимном нашей любви. И сейчас, когда прошло много лет, я отчетливо слышу ее мелодию и вижу выражение лица Лизы, когда она внимательно ее слушала…

Однажды Лиза предупредила меня, что завтра мне нанесет визит пастор местной кирхи. Так и случилось. В кабинет вошел высокий представительный мужчина лет пятидесяти одетый в гражданский костюм, но черный глухой воротник с белым околышком говорил о его духовном сане. Это был Aloys Heinebrodt – священник местной церкви, или Pfarrer, как говорят немцы. Пфаррер – духовный наставник верующих своего прихода и потому являлся самым уважаемым человеком в селе, с ним считался даже бургомистр. Пфаррер Хайнебродт, зайдя в комнату, степенно поздоровался, присел на стул после моего приглашения и сказал:

– Господин комендант, вы второй месяц исполняете свои обязанности в нашем селе, однако я как духовный наставник нашего прихода не знаю вашего мнения о деятельности нашей церкви. Вы не считаете нужным побывать в церкви или хотя бы подговорить со мной?

– Мы не вмешиваемся в дела церкви, – ответил я, – но надеемся, что вы, как духовный наставник, в своих проповедях не пропагандируете фашизм и нацизм, которые запрещены союзниками. Вы можете спокойно, без оглядки на нас, продолжать свою службу. Что касается моего посещения церкви и церковных служб, то мне кажется, что верующие могут принять мой визит как контроль за вашей деятельностью, который мы не собираемся устанавливать.

– Вы правы. Однако у меня к вам есть несколько вопросов, – продолжал пастор, спокойно и внимательно разглядывая меня: мол, кто это такой молодой солдат, который командует жизнью его, пастора, села. – Вот уже несколько месяцев мы пытаемся восстановить церковный хор в таком же составе, каким он был до войны, и нам, кажется, удалось это сделать. Просим зарегистрировать его как общественно-культовую организацию при церкви.

– Для этого вам нужно представить мне полный список участников хора и музыкантов.

– Вот, пожалуйста, – сказал пфаррер, передавая лист бумаги. – Второй вопрос. Вы знаете, что в нашем селе две церкви – Старая и Новая. Новая – действующая, а в Старой заскладировано какое-то военное имущество. Мы хотим освободить ее, а церковь отремонтировать.

Вместе с пастором я побывал в Старой церкви и обнаружил, что в ней хранится большое число испорченных танковых радиостанций. Откуда они здесь появились, никто толком сказать не мог. Я доложил об этом начальнику штаба полка, который приказал вывезти эти станции на полковой склад, а мне выдать пастору официальный документ о их приеме в счет репараций. Так, к взаимному удовлетворению, мы с пастором решили этот трудный вопрос.

3. Был дождь, был ветер, и была любовь

Наступил сентябрь 1945 года. Жизнь в Германии постепенно налаживалась и укреплялась. На полную мощность работала в городе Науэн центральная радиовещательная станция, в Берлине выходило несколько центральных газет, в том числе и газета “Neues Deutschland” (“Новая Германия”), на которую можно было подписаться в любом селе или городе, в том числе и в Хейероде. Поступило разрешение на создание, организацию и деятельность различных партий и движений. Еще в августе я зарегистрировал в Хейероде образование двух партийных ячеек: коммунистической и социалистической. Чуть позже я зарегистрировал также Freiwillige Feuerwehr Heyerode (Добровольную пожарную команду Хейероде) во главе с ее старшим пожарным Альфредом Марксом. Эта пожарная команда была основана еще в 1924 году и имела собственное знамя.

Знамя Добровольной пожарной команды села Хейероде с ее девизом “Бога прославляй, а ближнего защищай”

Начались подготовительные работы по национализации промышленных предприятий и проведению земельной реформы. В Германии национализация была проведена умнее и менее болезненно, чем в свое время в России. Были национализированы только крупные объединения, мелкие же производства и розничная торговля остались в частных руках.

В селе Хейероде функционировало около сорока различных по профилю небольших фабрик, кустарных и полукустарных производств. Назову некоторых из них: трикотажные фабрики "Gebrüder Hohlbein”, “Wilgelm Krumbien”, сигаретная фабрика “Carl Henning”, малярная мастерская “Willibald Laufer”, парикмахерские “Walter Zengerling” и “Felix Kaspar”, пекарня “Karl Kott”, мастерская по пошиву обуви “Otto Nadenik”, пошивочная мастерская “Fridrich Marx”, ресторан-гостиница “Zum grünen Rasen” (владелец Hugo Thon), лесная гостиница “Waldgaststӓtte Grenzhaus” (владелец Robert Petersheim) и другие.

Das Grenzhaus. Пограничный дом, построен в 1630 году. Чтобы попасть в село, нужно обязательно проехать под аркой этого дома. Я часто проносился под ней на своем мопеде и не один раз проходил под ней вместе с Лизой, когда встречал на вокзале ее мать, возвращавшуюся с грузом из очередной поездки

Для поставки сырья, сбыта товаров и для другой хозяйственной деятельности нужны были постоянные поездки агентов предприятий за пределы села. Выдача разрешений на поездки была сосредоточена в моих руках. Я отлично понимал значение поездок для фирм и не злоупотреблял своим служебным положением и безотказно выдавал их практически по первому требованию, чем заслужил уважение у местных предпринимателей. Предприятия и фирмы села охотно выполняли заказы хозяйственных служб нашего полка, естественно, за плату оккупационными марками. Я часто был переводчиком при размещении и исполнении этих заказов. Сохранились некоторые предъявленные к оплате счета фирм и частных лиц села с указанием выполненных работ. Счета эти, конечно, в свое время были оплачены. Ниже привожу несколько из них, прошедших через мои руки:

1. Anton Henning, 9.7.1945

Изготовление столов и стульев …………….320.20 М

2. Strickwaren-Fabrik “Gebrüder Hohlbein” 16.7.1945

1. Ремонт белья и обмундирования…………190.00 М

2. Пошив 1000 простыней по 4.50 М………4500.00 М

3. Пошив 600 матрасов по 3.70 М………….2400.00 М

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Всего ………………….7090.00 М

3. Strickwaren-Fabrik “Wilgelm Krumbein” 27.7.1945

Пошив гимнастерок ……………………3384.80 М

Военнослужащие нашей армии в Германии получали денежное довольствие не только в рублях, но и в оккупационных марках. В качестве примера привожу выписку из приходно-расходных документов за июль 1945 года:

Бывших И. Н., старшина, переводчик 2-го разряда.

Начисление: оклад 600 р., полевые 75 р., всего 675 р.,

плюс оккупационных марок 750.

Удержание: заем 100 р., сберкнижка 230 р., партвзносы

40 р., всего 370 р.

На руки: 305 р., плюс 750 оккуп. марок.

Местные богачи-предприниматели, и не только они, но все жители села, невольно сравнивали меня и мои действия с моим американским предшественником-комендантом, который работал в селе с апреля по июль 1945 года. По большому счету и конечному результату это сравнение, как я слышал от многих жителей, было в мою пользу. Вот основные итоги: американский комендант был в звании капитана, я же был всего фельдфебелем (по немецкой градации званий), ему было под сорок, мне же двадцать лет, в его распоряжении находился служебный “Виллис”, у меня был мопед – и то, по существу, подарок бургомистра, в штате его комендатуры состояли, помимо него самого, помощник, шофер, секретарь-машинистка и радист, не считая прикомандированных солдат, у меня же – никого, если не считать телефониста из роты связи. Американский комендант постоянно следил и контролировал деятельность частных предпринимателей, я же предоставил им полную свободу действий и почти не посещал их предприятия, он делал свой собственный бизнес, я же влюбился в местную девушку, что, между прочим, льстило жителям села.

В один пасмурный сентябрьский день мы с Лизой договорились встретиться у подножия арочного железнодорожного моста. Места там были изумительно красивы. Направляясь на свидание, у подъезда комендатуры я неожиданно столкнулся с бургомистром, который поздоровался и вежливо и сказал:

– Господин комендант, вы давно обещали фрау Крумбайн посетить ее предприятие, но до сих пор своего обещания не исполнили. Она надеется, что сегодня, возможно, прямо сейчас, вы нанесете ей визит.

После такого напоминания мне ничего не оставалось делать, как оседлать свой мопед и ехать к этой фрау, надеясь, что визит мой будет непродолжительным. Хозяйка фабрики фрау Крумбайн встретила меня у входа, вежливо поздоровалась и проводила в свой небольшого размера, но со вкусом обставленный рабочий кабинет. Усадив в мягкое кресло, она стала подробно рассказывать мне о том, что эту фабрику основал ее дед Вильгельм Крумбайн еще в 1910 году. В Хейероде есть и другие фабрики и мастерские с таким же профилем производства, основанные еще в прошлом столетии, но ее фабрика стала самой крупной и производительной не только в Хейероде, но и во всей округе.

Эмблема фирмы “Вильгельм Крумбайн”

Надо было видеть, с каким важным видом и торжественностью все это она говорила и делала, а я сидел как на горячих углях и думал, зачем она все это говорит мне, мне надо побыстрее выбраться отсюда, ведь там, у моста, меня ждет Лиза. Наконец фрау Крумбайн закончила свои пояснения и спросила:

– Может быть, вы хотите спросить меня о чем-нибудь? Пожалуйста, спрашивайте, не стесняйтесь.

Действительно, мне хотелось бы знать, откуда поступает на ее фабрику сырье, в основном пряжа, каким образом, кому и как фирма сбывает свою продукцию. Но я умышленно промолчал, так как после моих вопросов началась бы еще одна серия продолжительных объяснений и пояснений.

– Теперь, господин комендант, прошу вас пройти в один наш цех и посмотреть, как в нем трудятся работницы.

“Еще и цех осматривать надо!” с ужасом подумал я.

В большом просторном и хорошо освещенном помещении в несколько рядов стояли малогабаритные вязальные машины, за которыми сидели наемные работницы – как пожилые женщины, так и совсем юные девочки. Некоторых из них я уже знал в лицо. Проходя мимо одного такого станка я заметил, как сидящая за ним девушка, не поднимая головы, бросила на меня мимолетный лукавый, даже насмешливый взгляд и тут же углубилась в работу. Попробуй сейчас кто-нибудь из работниц оторваться от работы, расслабиться, потянуться, не говоря уже о том, чтобы отойти от станка, как тут же, немедленно будет наказана хозяйкой. Чистота в цехе была идеальной, ее поддерживали сразу три пожилые уборщицы. Мы не спеша обошли весь цех и через узенькую дверцу проникли в просторную комнату, на стенах которой висели вязаные женские кофточки, юбки, костюмы, мужские свитера, пуловеры, детские шарфы, шапочки, носки, рейтузы и еще много других вязаных изделий, названия которых я не знал. Это были образцы продукции, изготовляемой на фабрике. Я опять с опасением подумал, что хозяйка фабрики сейчас начнет все это мне показывать и объяснять. Так оно и случилось. Хозяйка не только подводила меня к каждой модели и не только подробно рассказывала о ней, но и меня просила высказать мое собственное мнение. У меня же не было никакого мнения и представления о существующей сейчас моде, о принятых фасонах, расцветках, складках и рюшках. Я был законченным профаном в этих делах и даже отдаленно, приблизительно сказать ничего не мог. А фрау Крумбайн добивалась от меня хотя бы двузначной оценки того или иного изделия: нравится оно мне или нет. Я отвечал скорее наугад, чем по существу.

В заключение моего визита фрау Крумбайн предложила мне традиционную чашечку кофе, которую я торопливо выпил. Весь этот церемониал с непринужденной беседой, показом образцов изделий и чашечкой кофе лично мне совершенно был не нужен, но он как воздух был необходим хозяйке фабрики, всему ее производству для поддержания авторитета. Даже простой визит коменданта, пусть этим комендантом будет всего-навсего деревенский мальчишка, одетый в военную форму, который является представителем нынешней власти, повышает престиж фабрики в глазах ее оптовых покупателей и заказчиков.

Арочный железнодорожный мост – место встреч и наших с Лизой прогулок

Наконец я освободился из цепких рук фрау Крумбайн, вскочил на свой мопед и на большой скорости помчался к мосту. Погода заметно менялась, начал покрапывать мелкий дождь. Я опоздал на свидание почти на час, и моя бедная Лиза сидела под прикрытием зонтика у подножия массивной каменной опоры и терпеливо ждала меня. Когда я как вихрь подлетел к ней, она встрепенулась, словно испуганная пташка, и с улыбкой бросилась ко мне. Ни одним жестом, ни одним словом, даже ни одним вздохом она не упрекнула и не осудила меня за столь длительное опоздание, а превозмогая усталость и дрожь, всем своим видом старалась показать и убедить меня, что стоять под дождем и ждать меня ей было не только не трудно, но даже приятно. Дождь усиливался и наша прогулка срывалась. Я усадил Лизу на совершенно неудобный и не приспособленный для перевозок пассажиров багажник мопеда и осторожно с заглушенным мотором спустился с возвышенности в низину, в которой размещался центр села.

Когда мы поспешно проскочили мимо дежурного телефониста и вбежали в комендантскую комнату, то оба сразу увидели объемистую картонную коробку.

– Что это? – воскликнула Лиза, вопросительно посмотрев на меня.

– Не знаю, – ответил я.

Мы быстро распаковали коробку. Она была набита вязаными кофточками, пуловерами и другими трикотажными изделиями, на которых красовались цветные этикетки “Strickwaren-Fabrik Wilgelm Krumbein. Heyerode”. Я сразу догадался, что в коробку были вложены как раз те изделия, образцы которых я оценил, как понравившиеся мне. Так вот зачем фрау Крумбайн понадобилась моя оценка каждой ее модели! Она была опытным коммерсантом и хорошо понимала, что за все надо платить, даже вот за такой, в общем-то, ординарный визит коменданта.

Лиза категорически отказалась принять от меня в качестве подарка любые изделия из этой коробки, во-первых, потому, что этого добра в их доме было с избытком и, во-вторых, она заявила, что лучше будет “ходить голой”, но ни за что не наденет на себя изделие этой фирмы. Почему, я так и не понял. Мне ничего не оставалось делать, как все это сокровище (а для моих родителей и сестренок там, на родине, все это было действительно бесценным сокровищем) впоследствии запаковать и отправить домой посылкой.

Мы с Лизой уже не стеснялись друг друга как раньше. В промежутках между поцелуями мы на электроплитке сварили кофе и выпили по чашке этого напитка с бутербродами. Лиза завела патефон, поставила на диск любимую пластинку – вальс Штрауса “Сказки венского леса”. В комнате зазвучала величественная и чарующая мелодия бессмертного творения. Лиза подбежала ко мне, чмокнула меня в щеку и, ловко выскользнув из моих рук, плавно закружилась в танце вокруг комендантского стола. Я вижу ее порозовевшие от выпитого кофе щеки, сверкающие глаза, распустившиеся волосы и внутренне радуюсь и поражаюсь ее удивительной красоте и женственности. А как плавно и величественно изгибалась ее тонкая талия в ритме вальса! Я поражался: откуда у этой простой крестьянской девушки такие царские движения и манеры. Лиза, моя Лиза, сегодня превзошла себя. Сделав еще два-три круга вокруг стола и снова не дав поймать себя, она плавно подвальсировала ко мне и также плавно опустилась на мои колени, обняв мою голову обеими руками.

– Ваниляйн, ты не представляешь себе, как я сегодня счастлива! – сказала она, не убирая с моей головы своих рук. – А все потому, что я крепко-крепко люблю тебя.

– Лиза, скажи, за что, за что ты меня любишь! Что ты нашла во мне? Я просто не могу это понять, – горячился я, явно напрашиваясь на комплимент.

– Люблю тебя я просто так, за ни за что!

– Так не бывает, – хорохорился я. – Я, например, знаю точно, за что я люблю тебя.

– Лиза тихо засмеялась (она никогда не смеялась громко и заразительно) и продолжала:

– Ты не прав, Ваня. Я знаю, что люблю тебя за ни за что, потому что любовь всегда тайна, всегда загадка. Как только эта загадка будет разгадана, так любовь мгновенно исчезнет!

– Не знаю, может быть, это и так, но лично я люблю тебя, знаешь, за что? Слушай и наматывай себе на ус: за необыкновенную красоту, за чудесный бархатный голос, за черные бездонные глаза, за ярко-красные влажные губы, за твои жаркие и сладостные поцелуи, за веселый необидчивый нрав, за твое великое терпение, за… за…

Пока я перечислял качества, за которые я люблю Лизу, она вслух громко считала их, загибая пальцы на левой руке:

– Eins, zwei, drei… ну… ну… еще… еще… придумай еще что-нибудь! Не густо, этого мало. Для полной характеристики, по крайней мере, надо бы насчитать дюжину моих “хороших” достоинств. Вот тогда я поверила бы, что ты любишь меня по-настоящему! – Она вспорхнула с моих колен, подбежала к патефону н заменила пластинку. Приятный тенор громко запел слова знакомой, любимой песни:

– “Schenk mir dein Lӓcheln, Maria!”

Лиза вернулась ко мне, и мы прослушали песенку до конца, стоя в объятиях друг друга.

Я подошел к окну и выглянул наружу. Начало смеркаться, погода портилась, по улицам гулял ветер, сгребая в кучи первые опавшие листья. Несколько капель дождя от удара расплющились на стекле, поползли вниз, оставляя длинные и грязные полосы. Лиза сняла с себя шерстяную кофточку и потянулась к гвоздю, чтобы ее повесить. Я вдруг увидел ее неестественно расставленные ноги в какой-то нелепой позе, которая вызвала во мне незнакомое, даже крамольное желание – увидеть ее ноги обнаженными. Я почему-то не устыдился этого желания, не покраснел, как это случалось раньше, а, наоборот, стал неузнаваемым для самого себя, смелым, даже излишне смелым. Подгоняемый этим растущим желанием, я с горящими глазами вдруг сделал решительный шаг к Лизе. А Лиза, видимо, каким-то шестым или седьмым чувством угадала мое намерение, стремительно, что раньше она делала очень редко, повернула ко мне лицо и устремила на меня вопрошающий и встревоженный взгляд.

Наши глаза встретились, и мы какое-то время как завороженные смотрели друг на друга. В этот напряженный момент мы оба одновременно поняли, что наступила та самая важная, одна-единственная в жизни минута, которая рано или поздно должна произойти и которая произойдет очень скоро, может быть, даже сейчас, независимо от нашего желания или нежелания, независимо от нашей воли, независимо от нас самих. Я смотрел на Лизу возбужденным горящим взглядом и понимал, что она впервые видит меня таким. Я в свою очередь видел ее чистое, спокойно-торжественное, как бы освещенное изнутри лицо и был просто ослеплен его глубокой одухотворенностью и какой-то нечеловеческой красотой. Лиза казалась мне в этот момент сошедшим с небес неземным существом! Однако, эта ее неестественная и даже нелепая поза почему-то вызвала во мне такое вот запредельное, до крайности неприличное земное желание. И я – робкий, застенчивый, вечно сомневающийся в себе парень – вдруг стал настолько смелым и решительным, что подошел к ней, положил руки на ее крутые бедра и стал медленно скользить ими до ее талии снизу вверх, сгребая в гармошку ее легкое ситцевое платьице, обнажая все выше и выше ее стройные загорелые ноги. Лиза, моя Лиза, стояла, не шелохнувшись, все в той же нелепой позе, молча и недоуменно смотрела на меня, не одобряя и не осуждая мой, вообще-то говоря, нахальный поступок. А поступок мой был действительно нахальным, и Лиза это понимала, но она не заругалась на меня, не закричала, иначе я мгновенно убежал бы прочь из комнаты, чтобы скрыть свой стыд и свою наглость. Она не бросилась мне на шею с намерением помочь мне освободиться от своей одежды, в этом случае я бы немедленно обвинил бы ее в распущенности и с презрением, даже с брезгливостью отвернулся бы от нее. Лиза поступила по-другому: она КАК БЫ сделала попытку защитить себя от моего внезапного вторжения, старалась КАК БЫ прикрыть свою наготу подолом платья, но не прикрыла ее и в то же время ничем – ни своим взглядом, ни жестом не осудила меня, чтобы я вдруг не застыдился бы самого себя. Она КАК БЫ помогала мне балансировать на острие ножа и не позволяла мне свалиться с него ни в ту, ни в другую сторону. Она делала КАК БЫ то и другое одновременно, и в этом КАК БЫ заключалась вся мудрость Лизиной женской натуры и вся ее тайна.

Я знал, что к платью, в которое была одета Лиза, со спины был пришит поясок, который Лиза завязывала в узел на талии впереди себя. Сгребая платье в гармошку, я опасался, если пояс этот окажется завязанным, то из попытки ничего не получится, так как я сам ни за что на свете не осмелился бы его развязать. Но поясок этот, к счастью, был не завязан, его оба конца висели по бокам, и я, продолжая движение руками, легко снял платье вместе с комбинацией с гибкого Лизиного тела. Лиза же, полуобнаженная, оставшаяся только в трусиках и в бюстгальтере, подбежала к стене, подняла глаза к тому месту, где не так давно висело распятие Христа, которое было снято по моей просьбе, стала беззвучно шептать слова молитвы, часто повторяя имя Святой Марии. Она, как и большинство жителей Хейероде, не была набожной, хотя и была крещеной и изредка ходила в церковь, а сейчас в самый ответственный момент своей жизни, обратилась к Святой Деве Марии за помощью, за советом, за поддержкой, внутренне готовя себя к свершению этого неотвратимого акта. Несмотря на то, что я сам горел как в огне и с трудом соображал, что делал, однако я воочию видел стройные оголенные ноги Лизы, ее изящное, холеное, не тронутое нуждой юное тело, ее округлые девичьи плечи и, самое главное, тонкий, словно высеченный из мрамора, профиль лица, освещенного отблеском затухающей зари. Я видел это бесценное сокровище своими собственными глазами и не мог поверить, что все оно, без остатка принадлежит мне! Мне одному! Совсем недавно я видел только смерть, разрушения, жестокость, боль и нечеловеческие страдания людей. Совсем недавно от жизни я не ждал ничего хорошего: ни счастья, ни радости, ни спокойствия, а имел скромное желание прожить на белом свете еще один лишний день или получить из дома долгожданную весточку. И вдруг, и вдруг… на мою беззащитную голову нежданно-негаданно свалилось такое огромное Счастье, которое не могло присниться мне даже в самом фантастическом сне. Все это было так велико и возвышенно, что, казалось, не могло быть правдой. И все-таки это был не сон, не мираж, а самая настоящая реальность, голая явь и правда.

Я не спеша подошел к Лизе, взял ее за талию, повернул к себе, и она тотчас прильнула ко мне всем своим трепетным телом, и наши губы слились в продолжительный, торжественный поцелуй, поцелуй – предшественник великого события! Оторвавшись друг от друга на мгновение только для того, чтобы сделать один-два вздоха, мы снова слились в божественном, другого слова я не смог подобрать, поцелуе. Мы целовались долго и много, на этот раз зажигающе и страстно возбуждая в себе еще новые, неведомые чувства. В промежутках между поцелуями Лиза шептала теперь совсем другое имя, мое имя “Wanilein, mein Wanilein!"

LISCHEN

Елизавета Вальдхельм

Родилась 17 июня 1925 года в селе Хейероде

Мюльхаузенского района, Тюрингия, Германия.

Фото 1952 года

WANILEIN

Иван Бывших

Родился 15 октября 1924 года в селе Поначево

Курагинского района Красноярского края.

Фото 1946 года