Золото Шлимана

Филипп Ванденберг

Золото Шлимана / Пер. с нем. Е. П. Лесниковой, А. Л. Уткина, В. В. Ток, Л. И. Некрасовой под ред. М. В. Ливановой; Худож. А. А. Барейшин. — Смоленск: Русич, 1996.—592 с., ил.

ISBN 5-88590-462-6.

© 1995 by Gustav Н. Liibbe Verlag CmbH, Bergesch Gladbach

© Перевод. E. П. Лесникова, А. Л. Уткин, В. В. Ток, Л. И. Некрасова, 1996

© Русич, 1996

© Оформление. А. А. Барейшин, 1996

ПРЕДИСЛОВИЕ

Писать о нем — значит забыть обо всем остальном. Среди живших в девятнадцатом веке едва ли найдется человек, после которого осталось бы столько документальных свидетельств, отразивших все вехи его жизненного пути, сколько после Генриха Шлимана: 60 тысяч писем (некоторые утверждают, что 80 тысяч), 18 дневников, 10 книг, среди которых одна автобиографическая и бесчисленное множество статей в немецких, английских, американских, французских, итальянских и греческих газетах, что сделало поиск материалов для этой книги далеко не простым делом.

Все началось восемнадцать лет назад. Тогда я впервые написал о Шлимане. Книга «По следам нашего прошлого» рассказывала о «величайших приключениях в археологии», и трактовка образа Шлимана здесь не отступает от традиционных представлений. Спустя семь лет состоялась моя вторая литературная встреча с этим человеком. В моей книге «Потерянная Эллада» Шлиман был главным действующим лицом, и потому работа над ней велась с особой тщательностью.

Тогда, в 1984 году, я поразился тому, что Шлиман в действительности был совсем другим, непохожим на того, чей образ хотели навязать нам целые поколения писателей. Они взяли за основу своих произведений и признали неоспоримыми как составленные самим Шлиманом собственные жизнеописания, так и ту биографию, что в двадцатые годы вышла из-под пера немецкого писателя Эмиля Людвига по поручению вдовы Шлимана, Софьи.

Сам Шлиман подчас лгал безбожно. Целые этапы в его жизни — чистый вымысел, как, например, его юношеская любовь к Минне Майнке. Эта особа из высших аристократических кругов с трудом удержалась от желания начать процесс против Шлимана. А Эмиль Людвиг написал только то, что хотела опубликовать вдова. Например, легенду о том, что это она тайно вывезла «сокровище Приама» из Трои. Но при этом она забыла сжечь те письма, которые доказывают, что ее в то время не было в Трое.

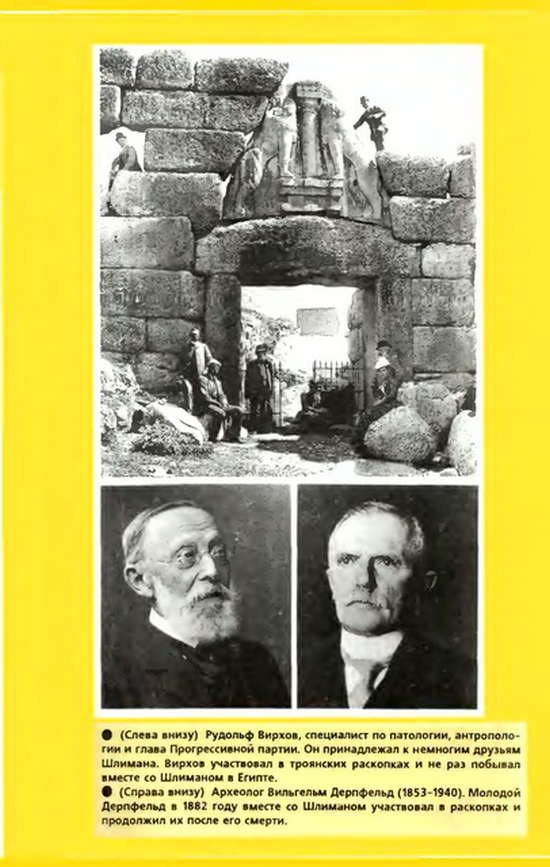

Девяносто девять процентов всех писем Шлимана и их дубликаты написаны с учетом их будущей публикации. Они показывают приукрашенного Генриха, такого Шлимана, каким он всегда хотел быть. Лишь сотая часть всех личных писем действительно правдива, и только здесь перед нами предстает настоящий, неизвестный Шлиман. Отобрать эти документы было нелегкой задачей.

Что же касается стилистических особенностей многочисленных писем Шлимана и его сочинений, то здесь мы сталкиваемся с неуклюжестью неумелого автора и высокопарностью XIX века. Поэтому в целях большей четкости я отредактировал многие текстовые фрагменты, устранил грамматические ошибки и сократил бесчисленные пассажи. Это касается как американских путевых заметок и писем Шлимана на французском языке, так и греческих и латинских текстов античных авторов, которые я частично перевел заново. Без изменений я оставил только великолепный старомодный перевод «Илиады» Иоганна Генриха Фосса

1.

Характеристики действующих лиц и диалоги этой книги ни в коем случае не выдуманы. Они взяты из писем Шлимана или сообщений газет об определенных событиях; все происходило в точности так или подобным образом. Источники приводимых цитат даны в конце книги.

Сокровище Приама, не существовавшее в действительности, есть символ жизни Генриха Шлимана — великого человека, рост которого составлял 157 сантиметров

2, но который мог сдвинуть горы и был одержим одной-единственной идеей. Он был неутомимым трудоголиком, прожившим десять жизней, но все годы остававшимся одиночкой, посторонним, чудаком. И мои чувства к этому человеку колеблются от высочайшего восхищения до глубочайшего презрения. Но именно из таких противоречий и рождаются книги.

I. МАЙ 1945 ГОДА, БЕРЛИН В ОГНЕ

Вы, немцы, действительно плохо хранили ваши произведения искусства, прекрасные сокровища мировой культуры, и вы виноваты в том, что они так пострадали.

Но придет день, когда мы вернем эти произведения искусства туда, где их место, так как советский народ не рассматривает художественные сокровища как военные трофеи.

Генерал С. И. Тюльпанов, начальник отдела пропаганды советской военной администрации в Германии.

Все было так, как однажды в Трое. Стояла весна, но никто не замечал этого. Не было больше ни птиц, ни листьев, ни цветов. После ужасного воздушного налета 3 февраля 1945 года центр Берлина стал похож на испепеленную пустыню. В районе Тиргартен зияли глубокие воронки-кратеры. Бомбы превратили ухоженные когда-то скверы и парки в лунный пейзаж. На их месте теперь торчали обгоревшие, голые деревья с искореженными сучьями, похожими на почерневшие руки, беспомощно простирающиеся к небу.

Вопреки всем налетам, возле зоопарка уцелел высотный бункер

3 — неуклюжее семиэтажное сооружение с бетонными стенами толщиной в пять метров, с четырьмя зенитными башнями на плоской крыше; площадь его составляла 50 квадратных метров. Это был крупнейший музей и лазарет Берлина. Никто не мог сказать, сколько людей нашли укрытие на всех его мрачных, душных этажах. В крайнем случае здесь хватило бы места для пятнадцати тысяч. От бункера исходила ужасная вонь. Запах пота, крови и страха смешался с проникающими из перегруженной кухни первого этажа запахом вареных овощей, в основном репы.

Лишь немногие знали, что скрывалось за дверями комнат № 10 и № И на втором этаже. И худощавый мужчина, иногда выходивший в полумрак коридора, не отличался ничем необычным: он был высоким и худощавым, что не слишком бросалось в глаза (все недоедали в дни войны). Этим человеком был профессор Вильгельм Унферцагт; он был одет в темный костюм, носил никелированные очки и никогда не забывал запереть за собой дверь, выходя из помещения.

Профессор уже два месяца жил в надежно защищенном бункере «Ам Цоо». Он появился здесь 13 февраля с двумя чемоданами, вмещавшими все имущество: после пяти авианалетов подряд его «разбомбили», как говорили тогда о тех, кто оказался у горящих руин своего дома или разрушенной квартиры. У него остались только два чемодана с вещами, а также пальто и костюм, которые были на нем (такова была судьба миллионов, обычная в те дни).

Необычными были только обстоятельства, приведшие профессора в этот бункер, так как Унферцагт не мог сослаться на ранение, а также не имел никакого отношения ни к медперсоналу, ни к охране, которая должна была взять на себя защиту этого бастиона на окраине района Тиргартен. Унферцагт был директором Государственного музея доисторических времен и древней истории на Принц-Альбрехтштрассе и отвечал за сохранность одного из самых ценных достояний человечества — сокровищ Приама.

Обнаруживший этот клад Генрих Шлиман завещал его «немецкому народу» и лично принимал участие в выставке сокровищ в одном из берлинских музеев. Первая мировая война не причинила сокровищам никакого вреда, последующие репарации тоже пощадили их. Они считались «чудом света» и археологической сенсацией, как и обнаруженная лишь за двадцать лет до бомбардировок Берлина золотая маска Тутанхамона.

Теперь клад Приама находился в большом деревянном ящике размерами 60 х 85 х 50 сантиметров с надписью «MVF», в комнате № 10 бункера «Ам Цоо». Унферцагт упаковал предметы из золота в ящик еще 26 августа 1939 года, за несколько дней до начала войны, когда стали известны планы Гитлера относительно захвата Польши. Сперва ящики, в том числе и этот, были размещены в запасниках в подвале музея. В 1941, когда ситуация стала тревожной, Унферцагт поместил их в Прусский государственный банк. В конце того же года они очутились вместе с другими ценными экспонатами коллекции в бункере «Ам Цоо».

Унферцагт, будучи с 1926 года директором музея доисторических времен и древней истории, а с 1938 года членом НСДАП, с самого начала действовал самостоятельно и составил срочный план эвакуации 150 тысяч занесенных в каталоги экспонатов. План оказался очень своевременным. Музей на Принц-Альбрехтштрассе, где находился и главный штаб гестапо, был разрушен до основания.

СОКРОВИЩА В ШТОЛЬНЕ РУДНИКА

И вот профессор Унферцагт «сидит» на трех ящиках с золотом, пяти ящиках с ценными бронзовыми изделиями, оружием, кубками и жемчугом (25 других он переправил в солеварни Граслебена), на полудюжине ящиков с мелкими музейными экспонатами, обладавшими тем не менее значительной ценностью, а также на многочисленных ящиках с доисторическими скелетами; еще 25 — с самым различным содержимым — были доставлены сюда в спешке в перерывах между воздушными налетами союзников.

В общей сложности это была лишь часть коллекции, хотя и самая ценная. Большую часть экспонатов, сложенных в сотни ящиков с надписью «МѴБ», Унферцагт разместил в разных убежищах: подвале Берлинского городского замка, дворянском поместье «Перушен» в Силезии, шахте «Граф Мольтке» калийного рудника «Шенебек» и в штольне солеварни «Граслебен».

Спустя три недели после полного разрушения Дрездена в результате бомбардировки, унесшей 60 тысяч жизней, 6 марта 1945 года Гитлер поручил государственному секретарю рейхсканцелярии Гансу Генриху Ламмерсу вывезти из Берлина все ценности. Ламмерс в тот же день передал приказ фюрера под номером РК-1126 далее с указанием: «Существующее отныне определенное распоряжение фюрера обязывает все задействованные в этом вопросе инстанции привести дело к скорейшему завершению всеми имеющимися в распоряжении средствами».

Приказ фюрера дошел до Унферцагта в тот же день, когда американские войска под Ремагеном форсировали Рейн в восточном направлении, и потребовал от ответственного за берлинские музеи безотлагательных действий. Бункер «Ам Цоо», и особенно его лазарет, был вплоть до верхних этажей битком набит произведениями искусства и выставочными экспонатами из городских музеев. На четвертом этаже хранились многотонные рельефы Пергамского алтаря, там же находился бюст Нефертити. Сейчас не хватало рабочей силы для их отправки.

Тотальная война, объявленная Геббельсом 24 августа 1944 года, обязывала мужчин от шестнадцати до шестидесяти, не пригодных к борьбе за фатерланд, к «фольксштурму». Женщины в возрасте до пятидесяти лет были привлечены к работе в оборонной промышленности, а высвободившиеся таким образом мужчины отправлены на фронт. Рабочей силы почти не осталось. Транспортировка ценностей на автомашинах по берлинским улицам была, к тому же, чрезвычайно опасна. Автоколонны и поезда превратились в эти дни в мишень для союзнических бомбардировщиков.

Но в Берлине множество рек и каналов. Большинство музеев находится лишь в нескольких сотнях метров от причалов, а до выбранных убежищ можно добраться по водным путям. Профессор Унферцагт уже зафрахтовал баржу с соответствующим названием «Деус Текум» («Бог с нами») и направил ее в Шенебек-на-Эльбе. Баржа достигла своей цели 7 марта, несмотря на наводнение, задержавшее ее на несколько дней у местечка Ни-грипп.

Так как выгрузка ценностей (а от причала до шахты рудника было еще два километра) и возвращение речного судна потребовали бы по меньшей мере двух недель, Упферцагт был вынужден зафрахтовать еще одну баржу. При сложившихся тогда обстоятельствах это казалось практически невозможным. В Берлине царил хаос. Город горел. Почти ежедневно союзники совершали авиационные налеты. Последняя городская электричка шла только до Весткройца и Банхоф Цоо. Поездки частных лиц были запрещены (как и сомнения в окончательной победе, хотя взгляда из бомбоубежища было достаточно, чтобы понять, что происходит на самом деле). Театры закрылись; кинотеатры работали, но очень редко; журналы больше не выходили; газеты печатались крайне нерегулярно и ничтожно малыми тиражами. Лишь радио Великой Германии стойко продолжало вещание и обращалось к населению с пронзительно-отчаянными призывами «держаться до победного конца». У людей еще были продовольственные карточки, обещавшие им несколько граммов хлеба и немного мяса в день, но магазины оставались закрытыми. На улицах разыгрывались потрясающие сцепы: сотни людей разрывали на месте падших лошадей и несли домой мясо и кости. Кто мог в-такой ситуации всерьез говорить о спасении произведений искусства?

Бернхард Руст, рейхсминистр науки, воспитания и народного образования, снабдил Упферцагта документом следующего содержания.

Директор Государственного музея доисторических Времен и древней истории, господин профессор доктор Вильгельм Унферцагт, проживающий В Берлине (СВ-11, Принц-Альбрехтштрассе), проводит по поручению господина рейхсминистра Руста акцию по спасению и перенесению В другое место ценных коллекций государственных картинных галерей, библиотек и музеев и других уникальных предметов культуры и искусства национального значения. В нынешних условиях эта задача может быть Выполнена лишь при поддержке партийных и государственных инстанций и вермахта. Просьба оказать господину директору, профессору Унферцагту всяческое содействие В его трудной, проводимой В насущных интересах рейха работе и помогать ему, предоставляя транспортные средства, рабочую силу и строительные материалы.

Берлин, 8 марта 1945, рейхсминистр науки, воспитания и народного образования.

С помощью этого документа Унферцагту удалось достать второе грузовое судно — «Козель-1583» — и горючее для транспорта. «Козелъ-1583» принадлежал Эмилю Оберфельду, и состояние его было далеко от идеального. Но для выполнения подобной миссии эта баржа все же подходила, а против вражеских обстрелов не устояло бы и лучшее судно.

«Козель-1583» должен был взять на борт выставочные экспонаты других музеев, а также произведения искусства частных коллекционеров. Это обстоятельство, а также ухудшавшаяся с каждым днем обстановка заставили Унферцагта принять решение оставить три ящика с сокровищами Приама в бункере «Ам Цоо».

После войны профессора упрекали за его самовольное решение: оно имело далеко идущие последствия. Но при трезвой оценке положения даже последний рейс «Козеля-1583» можно было рассматривать как чрезвычайно рискованное предприятие. Это путешествие действительно стало опасным.

16 марта 136 тонн ценной клади было погружено на борт корабля. Большую часть составляли экспонаты музея доисторических времен и древней истории, а также музея античности, музея замка и этнологического музея; 60 тонн груза поступили из Государственной библиотеки, Академии наук и от частных лиц. 14 марта «Козелъ-1583» отошел от причала. Остались лишь профессор Унферцагт и три ящика с сокровищами Приама.

Вопреки ожиданиям, путешествие проходило без осложнений. 27 марта корабль достиг Шенебека, но не хватало рабочей силы для погрузки привезенного в железнодорожные вагоны и отправки дальше, в солеварню. Немногие рабочие, оставшиеся в распоряжении ответственных за транспортировку ценностей, должны были сгребать уголь, и для того, чтобы задействовать их, требовалось разрешение рейхсминистерства транспорта в Берлине.

Американские войска форсировали Рейн. Акт отчаянья защитников, взорвавших мост через Рейн под Ремагеном, оказался бессмысленным. Двенадцать дней практически не охраняемый «Козелъ-1583» стоял на приколе около Шенебека, но ничего не произошло. Пугающие сообщения поступали со всех сторон. На южном фронте русские продвинулись вперед по направлению к Вене. Гитлер, который с января поселился в бункере в саду рейхсканцелярии и наблюдал за своим приближающимся концом, издал «приказ Нерона»: «Все промышленные и транспортные сооружения, а также вся техника и средства связи, которые могут попасть в руки союзников, должны быть взорваны». Военный министр Альберт Шпеер сорвал исполнение безумного приказа и направил Гитлеру письмо, в котором говорилось; «У нас нет права на данной стадии войны самовольно предпринимать разрушительные действия, которые могли бы затронуть жизнь народа».

Ответ Гитлера Шпееру изобиловал цинизмом: «Если война будет проиграна, то и народ будет потерян; нет необходимости считаться с тем фундаментом, который будет нужен немецкому народу для его

дальнейшего крайне примитивного существования. Напротив, лучше самим все разрушить, так как народ показал себя слабым и, в конце концов, будущее принадлежит более сильному восточному народу. А если кто и уцелеет после такой борьбы, так это только неполноценные: лучшие погибли».

Было очевидно, что для несостоявшегося художника Адольфа Гитлера искусство означало больше, чем благо его истерзанного народа. «Ни один народ, — провозгласил он на нюрнбергском съезде партии в 1935 году, — не живет дольше, чем памятники его культуры! Если искусство и его произведения обладают таким сильным влиянием, то необходимость заниматься им тем важнее, чем отвратительнее и запутаннее становится общая обстановка».

Поэтому он с величайшим интересом следил за эвакуацией произведений искусства, и рейхсминистру транспорта не оставалось ничего другого, как приостановить загрузку угля в Шепебеке и использовать ту немногую имевшуюся в его распоряжении рабочую силу для транспортировки ценных музейных экспонатов.

ДУРНЫЕ ВЕСТИ СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА

Наконец, 9 апреля, начали разгрузку «Козеля - 1583», надеясь на то, что через четыре дня музейные сокровища будут надежно спрятаны от врага в шахте «Граф Мольтке». Но на второй день, когда разгрузка судна была завершена уже на две трети, Шенебек содрогнулся от тяжелых взрывов. Американские танки стояли на подступах к городу. На следующий день они заняли город и рудник. Сами того не желая, американцы стали владельцами ценных произведений искусства.

Как оказалось, профессора не подвело шестое чувство, когда он оставил в Берлине три деревянных ящика с кладом Приама. Захватить бункер «Ам Цоо» с его толстыми бетонными стенами было почти невозможно, и даже вражеские бомбы не могли причинить ему большого вреда. Все еще работали агрегаты аварийного энергоснабжения, еще не кончились запасы — но надолго ли их хватит? И, самое главное, что делать с сокровищами? Унферцагт не мог ждать, когда американцы или русские появятся у тяжелых железных дверей.

Сообщения, распространяемые радио Великой Германии, были чистой воды пропагандой. Из громкоговорителей почти беспрерывно раздавались лишь призывы держаться до победного конца, информация же о происходящем практически не поступала. Но не проходило ни одного дня без дурной веста; Рурская область пала, Кенигсберг пал, Вена пала. В тот же день, когда русские взяли Вену, в пятницу, 13 апреля, все радиостанции обошло сообщение: «Президент США Франклин Рузвельт умер!»

Только такие неисправимые оптимисты, как Геббельс (он велел открыть шампанское) еще верили в перемены. Геббельс обратился к Гитлеру со словами: «Мой фюрер! Я поздравляю вас! Рузвельт мертв! Звезды говорят, что вторая половина апреля принесет нам перемены». Геббельс питал слабость к гороскопам. Но надежды на то, что смена президента в Вашингтоне сможет остановить военные операции союзников, не оправдались. Скорее, наоборот.

Профессор Унферцагт сидел в бункере на своих ящиках. Вот уже почти 20 лет он был директором музея и с тех самых пор чувствовал себя хранителем сокровищ, самых драгоценных в истории человечества. Был вечер 19 апреля, четверг. Канонада слышалась и во внутренних проходах бункера. Из громкоговорителей гремел голос рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Геббельс произносил речь в честь дня рождения Адольфа Гитлера, и каждый немец был обязан слушать ее. По сравнению с одиннадцатью предыдущими годами Геббельс говорил, пожалуй, спокойно, почти заунывно, но в своих высказываниях был патетичен, как никогда: «В тот момент военных событий, когда, как хотелось бы верить, все силы ненависти и разрушения с запада, востока, юго-востока и юга в последний раз наступают на наши фронты, чтобы прорвать их и нанести рейху смертельный удар, я, как всегда начиная с 1933 года, накануне 20 апреля обращаюсь к немецкому народу, чтобы поговорить с ним о фюрере. В прошлом мы переживали в этот день счастливые и несчастливые часы, но никогда дела не находились в таком критическом состоянии, никогда немецкому народу не приходилось защищать свою жизнь в условиях таких невероятных опасностей и обеспечивать защиту рейха от нависшей над ним угрозы ценой огромных, последних усилий».

Унферцагт обреченно обнял голову руками и смотрел перед собою в пустоту. Он сам был членом НСДАП, одним из восьми с половиной миллионов, знал лексикон нацистов и сразу же понял: это была лебединая песня, последнее значительное выступление Геббельса по радио. В то время как из громкоговорителя раздавались давно знакомые фразы о «мировом заговоре» и «противоестественной коалиции враждебных государственных деятелей», профессор думал лишь об одном: как спасти сокровища Приама.

Вильгельм Унферцагт вел в это время своего рода дневник, в котором отражал в скучных строках происходящее в бункере. Его жена Мехтхильд, с которой он познакомился после окончания войны — в 1946 году — и которая сегодня живет в Берлине, говорит: «Эти Записи — чрезвычайно краткие, ничем не приукрашенные свидетельства того, что Унферцагт переживал каждый день. Они запечатлели важнейшие события войны, возрастающее количество и тяжесть воздушных налетов на Берлин, подробности битвы за Берлин вплоть до капитуляции и потому, несмотря на свою форму, полны устрашающего реализма».

20 апреля, когда Гитлер, вопреки многолетней привычке, запретил всяческие поздравления, Унферцагт записал в дневнике: «Воздушная тревога и танковая атака. Бомбы над Берлином. Русские в Бернау и Штраусберге».

Хотя Унферцагт покидал бункер только на несколько часов, а Бернау и Штраусберг были так же далеки от Тиргартена, как Кенигсберг от Берлина во времена мира, передвижение врага не осталось скрытым от его глаз. Бункер «Ам Цоо» был многофункциональным сооружением: там размещались бомбоубежище для мирного населения, зенитная башня для шести 128-миллиметровых и двенадцати 20-миллиметровых орудий, а кроме того, командный пункт противовоздушной обороны. Тем же целям служили зенитные башни во Фридрихсхайне и в Гумбольдхайне. Все они были связаны общей подземной сетью проводов. Кроме того, в бункере была расквартирована военная телефонная станция — лучший источник информации тех дней.

— Хотя радио Великой Германии еще работало, его принимали не повсеместно, а радиус действия был различен, так как антенны постоянно разрушались при артиллерийских обстрелах. На средних и длинных волнах можно было слушать также передачи верховного командования вермахта и переговоры подслушивающих и передающих устройств в подвале министерства Геббельса на Брен-длерштрассе. Но все, что передавалось оттуда, подвергалось цензуре.

И все же профессор, сидевший на золотом кладе, знал обо всем, что происходило за стенами бункера.

Запись от 22 апреля 1945 года: «Гранаты в центре Берлина».

Запись от 23 апреля 1945 года: «Обстрел гранатами и воздушный налет на Шарлоттенбург».

В зенитном бункере «Ам Цоо» генерал-майор Зюдов устроил главный командный пункт 1-й дивизии противовоздушной обороны. На крыше было еще достаточно боеприпасов для орудий, но присутствие командования и наличие склада амуниции означало в данной ситуации скорее опасность, чем безопасность. Один пролетевший в дверной или оконный проем фаустпатрон мог бы вызвать катастрофические последствия. В бункере поселился страх. Все оставшиеся здесь раненые, дезертиры, защитники знали: они сидят в западне, возможности выйти не существовало. Орудийная канонада слышалась все ближе и ближе.

Запись от 26 апреля 1945 года, четверг: «Нервозное настроение, слухи».

Запись от 27 апреля, пятница: «Раненые в помещении для коллекций; слухи вокруг освобождения из блокады. Бомбы на вокзале Цоо».

Сколько времени еще пройдет, пока первые советские танки не покажутся перед бункером «Ам Цоо»? Несколько дней? Часов? Как поступят русские с оставшимися в бункере? Бункер был не только огромным лазаретом и музеем, но и укрепленным рубежом обороны защитников города.

В сообщении командования вермахта, распространяемом по радио или — так как электричества почти не было — повторяемом из громкоговорителей, установленных на машине, которая двигалась по разбомбленным улицам, говорилось: «28 апреля 1945 года… В героической битве за город Берлин немецкий народ еще раз демонстрирует перед всем миром свою фатальную борьбу против большевизма… Враг прорвал внутреннее кольцо обороны на севере, в Шарлоттенбурге, и на юге, в Темпельхоферфельде. В районе Халлешес Тор, Шлезишер Банхоф и Александрплац начались бои за центр города. Ось «восток-запад» находится под сильным огнем… Южнее Кенигсвустерхаузена дивизии 9-й армии продолжили наступление на северо-запад и отражали в течение всего дня массированные атаки Советов на флангах. Подошедшие с запада дивизии в ожесточенной битве на широком участке фронта отбросили врага на запад и подошли к Ферху. В районе Пренцлау Советы ввели в бой новые танковые и пехотные соединения и при сильной поддержке авиации глубоко прорвали линию фронта…»

В действительности все было гораздо хуже: правительственный квартал и рейхсканцелярия, находившиеся лишь в двух километрах от бункера, лежали в развалинах. Палачи и паладины уже отчалили или укрылись в своих бункерах. Йозеф Геббельс, последний оставшийся верным Гитлеру, терпеливо выжидал с женой и шестерыми детьми в бункере фюрера. Министерство пропаганды, находившееся на другой стороне Вильгельмштрассе, где последнее время жила семья Геббельса, было связано многочисленными подземными ходами со старой рейхсканцелярией и бункером фюрера. Гитлер и Геббельс отклонили предложение покинуть Берлин, хотя это было все еще возможно. Еще ночью 22 апреля с аэродрома Гатов поднимались самолеты в направлении Берхтесгадена, где на Оберзальберге Герман Геринг дожидался передачи власти. В ночь на 28 апреля летчик-испытатель Ханна Рейч в последний раз села за штурвал своего самолета. В багажнике лежали многочисленные прощальные письма, а среди них — письмо от Магды Геббельс ее уже взрослому сыну от первого брака Геральду, которое начиналось словами: «Мой любимый сын! Вот уже шесть дней, как мы находимся в бункере фюрера (папа, твои шесть маленьких братьев и сестер и я), чтобы завершить нашу национал-социалистическую жизнь единственно возможным почетным способом…»

СОКРОВИЩА НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

Подобные мысли были неведомы Унферцагту. Он хотел выжить, он хотел, чтобы «его» сокровища Приама пережили эту проклятую. войну в целости и сохранности. При этом он знал, что не сможет ничего сделать для этого, даже самую малость. Солдаты заняли позиции вокруг бункера, но сами сознавали, что оборона этого оплота станет лишь бесполезным затягиванием войны. Защитники из числа последнего призыва, находившиеся в окопах у зоопарка, ничего не могли противопоставить русским танкам.

Дневниковые записи Унферцагта оставались короткими и лишенными эмоций.

Суббота, 28 апреля 1945 года: «Обстрел башни и окрестностей».

Воскресенье, 29 апреля 1945 года: «Обстрел башни, сильное напряжение».

Понедельник, 30 апреля 1945 года: «Сильный обстрел башни».

По правде говоря, за этими скупыми словами стояла предотвращенная в последний момент катастрофа: обитатели бункера (а их точное количество было неизвестно и тогда, но, вероятно, оно равнялось" нескольким тысячам) сидели на пороховой бочке, так как бункер до краев был наполнен боеприпасами для орудий на крыше.

Зенитный бункер «Ам Цоо» так же, как и бункеры во Фридрихсхайне и в Гумбольдхайне, был построен во время войны для защиты от вражеских бомб. Но никто даже в страшном сне не мог представить, что перед этим бункером когда-либо появятся русские танки. Двери и оконные ставни из стального листа не устояли бы против танковых снарядов. В бункере даже не было бойниц для ближней обороны, а орудия на крыше могли, попасть во вражеские самолеты, но не в землю у зоопарка.

В тот день, 30 апреля, русские танки приблизились к бункеру на расстояние видимости. Русские знали, что не смогут пробить танковыми орудиями мощную бетонную громаду, поэтому взяли на прицел прямоугольные оконные проемы. Около полудня противотанковые гранаты пробили стальной лист оконных ставней на третьем и четвертом этажах, и часть находившихся там ящиков с амуницией взорвалось. Несколько человек было убито и ранено.

Бункер противовоздушной обороны вблизи Зоологического сада в 1945 году, вскоре после окончания войны. В последние месяцы войны здесь располагался арсенал, а также радио и телефонная станция, госпиталь и помещение для хранения предметов искусства. Среди бесценных шедевров там находились и сокровища Приама.

Во вторник, 1 мая 1945 года, территория Великого Германского Рейха еще насчитывала 1,8 квадратных километров: 1,6 километра от Вайдендаммбрюке до Принц-Альбрехтппрассе и 1,1 километра от Бранденбургских ворот до Берлинского замка. И между ними — свистящие пули, взрывающиеся гранаты, ревущие сирены, пыль и копоть. Теплый весенний день был забыт: 8-я гвардейская армия вошла в южную часть Тиргартена. Вот уже три дня зенитная башня у зоопарка находилась под ураганным огнем, но бастион из бетона выдерживал длительный обстрел. Число раненых, доставляемых санитарами с опасностью для собственной жизни, ежечасно росло. Жертвы были в ужасном состоянии, у многих не было рук и ног; война не делала исключения ни для женщин, ни для детей. Их крики звучали на лестничных клетках и в проходах, каждый квадратный метр был занят людьми.

Профессору, который с февраля обитал в бункере рядом со своими сокровищами, не оставалось ничего, как открыть решетки, за которыми на верхнем этаже хранились ящики с буквами «MFV». Площадь помещения № 11 в бункере «Ам Цоо» составляла 18 квадратных метров, на ней можно было разместить десять раненых. Унферцагт не спускал глаз с медперсонала, так как все врачи и санитары знали, что скрывалось в запечатанных ящиках, а грабежи в эти дни не являлись чем-то необычным.

«Они — здесь! Русские — здесь!» Это известие распространилось с быстротой молнии. Никто не знал, как русские вообще могли проникнуть в бункер. Но они стояли друг против друга: русские солдаты с автоматами и немецкие врачи, санитары, раненые и испуганные гражданские. Под вечер руководитель санитарного корпуса офицер Вернер Штарфингер огласил приказ: «Бункер будет сдан немецкой стороной без боя».

Было ли Штарфингеру уже известно к этому времени, что накануне — примерно в 15 часов — застрелился Гитлер, можно только гадать: имевшаяся в бункере техника, обеспечивавшая связь, свидетельствует в пользу такого предположения. Но остается фактом, что мирное решение не только предотвратило бессмысленные жертвы, но и спасло сокровища Приама от уничтожения. Гарнизон и охрана зенитной башни были уведены той же ночью русскими, занявшими бункер. Остались раненые, врачи, обслуживающий персонал и профессор Унферцагт. Утром следующего дня произошла волнующая встреча: неожиданно в комнату № 11 проникли три русских солдата с автоматами наперевес; один из них крикнул на ломаном немецком: «Где золото?»

У профессора захватило дух. Откуда русские знали о золотом сокровище Приама? Конечно, в бункере «Ам Цоо» среди тысяч объектов только эта комната была собственно музеем, но кто выдал, что именно он, профессор Унферцагт, обладал этим кладом?

Но профессор не поддался на провокацию. Унферцагт потребовал разговора с командиром и просветил его, сообщив, что в трех деревянных ящиках находятся экспонаты величайшей материальной и исторической ценности. И что это сокровище он передает под советскую защиту. Жена профессора говорит по этому поводу: «Унферцагт нисколько не задумывался при передаче находившихся в бункере музейных ценностей на попечение советского военного командования. Только действуя таким образом, он мог надеяться, что все останется целым и невредимым и позднее путем переговоров снова перейдет прежнему владельцу».

А что еще он мог сделать? В отличие от своих будущих критиков, Унферцагт был опытным специалистом в том, что касалось возврата произведений искусства бывшими противниками в войне. В течение шести лет после первой мировой войны он работал в так называемой «Рейхскомиссии по возврату ценностей». И Унферцагт верил, что передача сокровищ в руки Советов, по крайней мере, предотвратит попадание ценнейшего культурного наследия в руки разбойников и вандалов. Чтобы предотвратить последнее, русские в тот же день выставили охрану у дверей, за которыми хранились сокровища Приама и всего музея.

Меж тем недалеко от бункера плачевно заканчивалась вторая мировая война. Вслед за Гитлером добровольно распрощался с жизнью Геббельс — после того, как убил всю свою семью. Генерал Вейдлинг, комендант Берлина, 2 мая в О часов 40 минут выступил с речью по радио; «Говорит 56-й немецкий танковый корпус, говорит 56-й немецкий танковый корпус! Мы просим прекратить огонь! В 0 часов 50 минут берлинского времени мы посылаем парламентеров на Потсдамербрюке. Опознавательный знак — белый флаг на фоне красного света. Мы просим ответить. Мы ждем».

Пять раз посылалось это сообщение в эфир. Долгое, жуткое ожидание… Затем с "хрипами ответила радиостанция 79-й гвардейской стрелковой дивизии Красной Армии: «Поняли! Поняли! Передаем просьбу начальнику штаба».

В условленное время встретились генерал Гельмут Вейдлинг и генерал-полковник Василий Иванович Чуйков. Переговоры длились до утра 3 мая. Вейдлинг согласился на безоговорочную капитуляцию. По тем улицам Берлина, где еще можно было проехать, двигались русские машины с громкоговорителями и передавали приказ Вейдлинга немедленно прекратить все боевые действия.

Однако в тот же день гросс-адмирал Дениц, назначенный преемником Гитлера, отдал из далекого Фленсбург-Мюрвика следующий приказ: «Вермахт Германии! Мои товарищи! Фюрер погиб! Верный великой идее оградить народы Европы от большевизма, он посвятил этому свою жизнь и нашел героическую смерть. Вместе с ним ушел один из величайших героев немецкой истории. С глубоким благоговением и верностью мы приспускаем перед ним флаги. Фюрер назначил меня своим преемником на посту главы государства и Верховного главнокомандующего. Я принимаю командование над всеми частями вермахта, горя желанием продолжить борьбу с большевизмом до тех пор, пока не будут спасены от порабощения и уничтожены действующие войска и тысячи семей немецкого восточного пространства…»

4 мая 1945 года в бункере «Ам Цоо» появился советский комендант Берлина генерал-полковник Берзарин. Генерал интересовался не все еще находившимся в бункере лазаретом, а хранившимися здесь ценными экспонатами. Берзарин дал понять профессору, что все музейные сокровища, находящиеся в бункере, конфискованы и что все они будут после проведения экспертизы специальной комиссией отправлены в Россию. До этого времени он, Унферцагт, — директор музея в. зенитной башне и отвечает за сохранность и неприкосновенность всех произведении искусства и антиквариата. На дверь, ведущую в высотный бункер, была прикреплена табличка с надписью на русском языке примерно следующего содержания:

Собственность музея. Взята под охрану комендатуры. Выносить запрещено!

Нарушившие приказ предстанут перед военным трибуналом.

Комендант.

Унферцагт получил удостоверение на русском языке, которое на следующий же день было изъято русским солдатом: тот посчитал его подделкой.

ДРАМА В БУНКЕРЕ «ФРИДРИХСХАЙН"

Унферцагт оставался настойчивым. Он дал себе клятву не покидать бункер до тех пор, пока здесь оставались сокровища Приама, и его упорство было вознаграждено.

По-другому обстояли дела в высотном бункере «Фридрихсхайн». Эта расположенная на востоке крепость, как и бункер «Ам Цоо», служила складом для произведений искусства из различных берлинских музеев и тоже была захвачена Советами 2 мая 1945 года. Но, в отличие от бункера в Тиргартене, русские взяли этот бункер под единоличную охрану. В данных обстоятельствах русские солдаты не очень серьезно восприняли свою задачу (во всяком случае, так сообщали хранители музея Макс Киау и Герберт Айхорн, которым эта задача была доверена ранее), и, таким образом, двери захваченного бункера часто оставались открытыми — каждый, кто хотел, имел туда свободный доступ и был предоставлен сам себе.

В бункере «Фридрихсхайн» хранилась в то время 2141 картина (преимущественно большого формата), среди них семь полотен Рубенса, три — Караваджо, три — Ван Дейка, 437 скульптур, 2065 старинных золотых и серебряных кованых изделий и сотни предметов, найденных при раскопках античных городов. Когда изгнанный Советами музейный хранитель Киау приблизился 4 мая к бункеру, то нашел перед входом двух охранников, а из последовавшего затем разговора у него сложилось впечатление, что русские вообще не имеют понятия о том, что они, собственно говоря, охраняют. Солдаты разрешили ему короткую инспекцию помещений бункера, и Киау доложил генеральному директору государственных музеев Кюммелю: «В бункере "Фридрихсхайн" все в порядке!»

Через два дня, 6 мая 1945 года, Киау снова пришел сюда. Уже издали он заметил клубы дыма, валившие из дверных и оконных проемов. Чем ближе он подходил к бункеру, тем больше убеждался: случилось самое худшее. Бункер в Фридрихсхайне горел! «Мой Бог, — подумал Киау, — все это пережило войну, и вот теперь!..»

В бункере не работало электричество и стояла кромешная тьма. На него пахнуло жаром и чадом, но огня не было. Киау добрался до второго этажа. Деревянные стены и полки сгорели, мусор, оставшийся после пожара, и обуглившиеся остатки картин еще тлели и мешали определить истинные размеры нанесенного ущерба. Выгорел и большой лифт. Дым и жар затрудняли музейному хранителю проникновение на верхние этажи. Но у Киау сложилось впечатление, что огонь их не тронул. Занятые тушением пожара русские солдаты выглядели раздраженными и отправили Киау назад.

Киау помчался к профессору Кюммелю, тот разыскал русского майора Липскерова из местной комендатуры Целендорфа и попросил о помощи. 7 мая Кюммель с майором и его сотрудниками — доктором Гердой Брунс и Элеонорой Берзинг, прекрасно говорившей по-русски, — осматривали все и определяли размеры нанесенного ущерба.

Вот выдержка из сообщения Кюммеля, написанного полгода спустя:

«Мы нашли башню неохраняемой, доступной всякому русскому или немецкому мародеру (а как показал осмотр, они действительно наведывались сюда не один раз), внутри было темно и тепло. Нижняя часть башни, мало пострадавшая во время боевых действий, сгорела, очевидно, недавно, то есть спустя много дней после передачи русским; по какой причине — взрыва или поджога — оставалось неясным. Так как освещение было скудным, ничего нельзя было установить точно. Но с уверенностью можно было сказать, что здесь находилось еще много как пострадавших, так и уцелевших произведений искусства. Поэтому я умолял майора сперва позаботиться о том, чтобы никто не подходил к башне, и таким образом прекратить расхищение, а главное — не раздавить лежавшие на полу среди обломков экспонаты и предотвратить новый пожар, так как мародеры имеют обыкновение зажигать в темных помещениях факелы из бумаги, которые они беззаботно бросают потом недогоревшими. Но, к сожалению, ничего не было сделано…»

Макс Киау высказал предположение, что за поджогом скрываются отбившиеся от своих эсэсовцы или члены подпольного движения «Вервольф», которые в последней фазе войны действовали в соответствии с «тактикой выжженной земли»: в руки завоевателей не должно попасть ничего, кроме изголодавшихся людей.

Вокруг движения «Вервольф» ходили зловещие слухи. Предполагалось, что тела Гете и Шиллера, перевезенные в конце 1944 года в один из бункеров в Йене, при приближении русских должны быть взорваны по приказу могущественного гауляйтера и генерального уполномоченного по вопросам занятости Фрица Заукеля. Саксонский рейхснаместник Мартин Мучманн издал приказ уничтожить «Сикстинскую мадонну» Рафаэля и многие произведения Рубенса и Рембрандта из Дрезденской картинной галереи. В соляном руднике «Штайнберг» хранились австрийские сокровища, и гауляйтер Айгрубер объявил, что,

1 если Германия проиграет войну, он собственноручно бросит гранату в штольню рудника. Айгрубер уже берег для этого несколько бомб, замаскированных под деревянные ящики. Каким-то чудесным образом эти вышеназванные акции не были приведены в исполнение.

Только в бункере «Фридрихсхайн» катастрофа все же разразилась. Когда 18 мая двое музейных сотрудников снова появились здесь для контрольного обхода, это сооружение, хотя и охранялось русскими солдатами, продолжало активно посещаться гражданским населением, которому там нечего было искать. Когда оба музейных работника поднялись по лестнице наверх, они до смерти испугались: верхние этажи с хранившимися там уникальными произведениями искусства были сожжены и разорены.

Услышав упреки, русские солдаты только пожали плечами. Расследование показало: эта трагедия — самое серьезное по своим последствиям уничтожение произведений искусства в Германии во время второй мировой войны — произошла между 14 и 18 мая 1945 года, вскоре после капитуляции. Был ли бункер в этот момент неохраняемым, или русских подкупили, или причиной второго пожара стало неосторожное обращение с огнем полчищ мародеров, а может, это была целенаправленная акция — вряд ли когда-нибудь удастся узнать правду. Проведенное Советами позже расследование, результаты которого были оглашены в начале 1946 года, остановилось на версии о «поджоге, осуществленном группой поджигателей».

Невозможно было точно установить, сколько и какие именно произведения искусства были действительно

уничтожены или похищены. Среди предположительно уничтоженных в бункере «Фридрихсхайн» было и полотно «Святой Себастьян» Джованни Контарини из коллекции известного дворянского рода. Эта картина «выплыла» на аукционе Сотби в Лондоне в 1982 году. А выставки картин в московском Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и в петербургском Эрмитаже весной 1995-го подтвердили, что многое из того, что считалось безвозвратно утерянным, было десятилетиями скрыто в советских запасниках.

КАК ИСЧЕЗЛИ СОКРОВИЩА ПРИАМА

Разрушение обошло стороной бункер «Ам Цоо», где все еще хранились сокровища Приама. Огромная, невосполнимая потеря культурного достояния, ответственность за которую несла русская сторона, подействовала на нее как целительный шок и повлияла на дальнейшее поведение Советов, изменившееся в лучшую сторону.

По поручению советской комендатуры некоторое время спустя в бункер «Ам Цоо» прибыла комиссия экспертов. В нее входило 17 человек: военные, дипломаты, искусствоведы и музейные специалисты — многие из них были членами Академии наук СССР. Имя одного из сотрудников комиссии Унферцагт, по крайней мере, знал: Андрей Смирнов, тридцатишестилетний советский дипломат, начал свою карьеру в 1937 в Берлине молодым советником посла; позднее, с 1957-го по 1966-й год, он был послом в Бонне.

Тогда, весной 1945-го, Смирнов и сопровождавшие его лица потребовали от Унферцагта открыть все имевшиеся в бункере ящики. При этом был составлен список их содержимого на русском языке. Во всеобщем хаосе, царившем в бункере, не обошлось без краж.

Как и следовало ожидать, тон обращения победителей с побежденными был довольно грубым. Русские не терпели возражений и даже вопросов. Поэтому Унферцагту до последнего времени оставалось неизвестным место, куда день за днем начиная с 13 мая 1945 года переправлялись ящики. Из его дневниковых записей следует, что три ящика с кладом Приама профессор выдал русской комиссии лишь под конец. Это произошло 26 мая 1945 года.

Перед тяжелой железной дверью бункера стояли три советских грузовика зелено-коричневого защитного цвета. Белой краской были нанесены обозначения: С-69425, С-69398, С-69393. Русские солдаты погрузили три ящика с надписью «MVF» на последний грузовик, и конвой отправился в путь по «лунной пустыне» разбомбленного Тиргартена. Унферцагт вернулся назад в бункер, где соорудил себе на втором этаже временную квартиру. Он сел на один из оставшихся деревянных ящиков, который служил ему мебелью, и спрятал лицо в ладони.

Свидетель разгрузки произведений искусства в другом месте, ученый-искусствовед Ирене Кюннель-Кунце, вспоминает: «Вывоз экспонатов глубоко потряс всех, кто во время войны исполнял свой долг в музеях, перенес бомбежки и после окончания боев сразу же, несмотря на сложные условия, снова устремился в музеи. Изъятие каталогов, картотек, фотографий экспонатов и другой необходимой в работе документации повергло нас в состояние полной безнадежности.

Даже долгие переходы из восточных предместий в центр города, длившиеся семь часов и больше, — по завалам и трупам, в непосредственной опасности для жизни — были ничем по сравнению с этой потерей…»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ

То, что Советы называли «обеспечением безопасности», было тщательно спланированной акцией. Сам факт, что спустя несколько дней после капитуляции столь высокопоставленная комиссия проводила экспертизу, является тому доказательством. Причина такой спешки была ясна: Советы знали, что придется делить трофеи с союзниками, как только те войдут в город. Поэтому они перевезли все захваченные произведения искусства в Берлин, в свою штаб-квартиру в Карлсхорсте, где размещалась советская военная администрация. Карлсхорст был расположен на востоке Берлина

и стал позже резиденцией Советской военной комиссии и Верховной комиссии Советского Союза в ГДР.

В советском лексиконе эти набеги победителей получили, конечно, совсем другое название. Спустя 30 лет после окончания войны один из участников «акции по оказанию помощи» полковник Андрей Белокопытов вспоминает: «Оглядываясь назад, можно сказать, что важнейшим в нашей работе был моральный фактор. Еще не прогремел последний залп (работы по спасению Пергамского алтаря начались еще 13 мая), а уже разворачивалась деятельность во имя будущего, о чем на фоне миллионов смертей никто не отваживался думать. В полном смысле этого слова — своими руками, при постоянной угрозе жизни (бункер, в котором хранились художественные ценности, был частично заминирована наши солдаты откапывали произведения искусства. Бункер имел высоту две-двадцатиэтажногодома, на Одном из средних ярусов лежали плиты Пергамского алтаря. Вынести их без повреждения было почти нечеловеческой работой. Немецкие искусствоведы и специалисты пришли и предложили свою помощь».

Вот что отмечал в своем докладе в честь 40-летия освобождения немецкого народа от фашизма Гюнтер Шаде, бывший до поворотного момента единственным и бессменным генеральным директором государственных музеев Берлина: «Катастрофическая обстановка на берлинском музейном острове в течение 1945 года не могла в значительной степени измениться к лучшему, несмотря на усилия сотрудников. С приближением зимы возрастала связанная с холодной погодой опасность для картин, оставшихся в разрушенных музеях. Число проникновений в слабо охраняемые помещения и краж постоянно увеличивалось. Открытый со всех сторон музейный остров нельзя было оградить от расхищения собственными гражданами, поэтому гендиректор, профессор Карл Вайкерт, 122 раза был вынужден обращаться за помощью в районную комендатуру на Фридрихштрассе. В ответ на это последняя выставила военный пост для охраны произведений искусства».

А что же было на самом деле тогда, в мае 1945-

го? Ирене Кюннель-Кунце пишет: «На музейном островке стойко держались вместе с заведующим хозяйством и несколькими рабочими доктор Герда Брунс и профессор Банге. Молчание орудий не облегчило им задачу «защиты» музеев. День и ночь они были вынуждены сражаться против мародеров и умышленных разрушений и терпеть угрозы

в свой адрес. Иногда кто-то из нас оставался с ними на ночь, чтобы помочь и поддержать в такой тяжелой ситуации. В конце концов нервное напряжение стоило Банге жизни. Русские рассматривали его как ответственного за музеи и вновь и вновь допрашивали, веря в то, что он знает, где устроен тайный склад оружия. Его взяли и приве

ли в здание русской комендатуры, а через несколько дней освободили. Когда его схватили и увели

во второй раз, 30 июня 1945 года, на мосту через Шпрее он покончил жизнь самоубийством, приняв яд. Как сообщала русская охрана, его, умирающего, принесли в находившееся напротив здание комендатуры. Наши просьбы получить разрешение на его похороны не были услышаны советской комендатурой».

Из страха быть изнасилованными женщины носили очки, добытые ими неизвестно откуда. Ходили слухи, что русские солдаты сторонятся женщин в очках. Странно, но русских в очках действительно не было. «Фрау, пошли со мной», — подобная фраза, произнесенная русским, вызывала самый большой страх в те дни.

По улицам ездили грузовики с бочками масляной краски. Уцелевшие названия улиц солдаты переписывали русскими буквами. На перекрестках стояли русские женщины в сапогах и с оружием в руках и флажками регулировали движение, которого, вообще-то, и не было.

Берлин, вся Германия прекратили свое существование. У проигравших отобрали все, даже их собственное время — самую обычную для всего остального мира вещь. Приказ оккупационных властей и военной комендатуры Берлина от 20 мая 1945 года гласил: «До особого распоряжения в Берлине работают по московскому времени».

Ночами стало оживленнее. Голод гнал людей, как крыс, из руин их домов. Они шли грабить. В ход шло все, а если не попадалось ничего съестного, то искали что-нибудь похожее на дрова, например деревянные балки или сучья, для варки картофеля. Электрическое освещение было лишь на нескольких улицах, и то появлялось нерегулярно. Как было сказано, до тех пор, пока начнется подача газа, пройдет еще много времени (по официальным источникам, из-за повреждения газопровода, по неофициальным — чтобы умерло еще больше людей).

СУДЬБА ОДНОГО ПАРТАЙГЕНОССЕ

Огромное количество «ПГ» (принятое тогда сокращение для членов НСДАП) кончало жизнь самоубийством. Вильгельм Унферцагт был «ПГ». Он присоединился к движению в 1939 году — по словам его жены Мехтхильд, «под угрозой потерять свое место генерального директора берлинского музея, которое занял бы тогда член партии». Через несколько недель после передачи сокровищ бункера «Ам Цоо» Советам Унферцагт получил отставку от назначенного комиссарами нового генерального директора Герберта Драйера. Три недели спустя был смещен и Драйер: его имя тоже стояло в списках НСДАП.

Унферцагт был огорчен. Он не знал, что три ящика с золотыми сокровищами Приама уже 30 июня 1945 года, еще до вступления американцев в Берлин, были отправлены советским воен

ным самолетом в Москву. Он осознавал, что был последним немцем, видевшим сокровища, и это было известно другим.

После войны Унферцагт был вынужден отвечать на запросы со всего света о том, что произошло с сокровищами Приама. Его ответ всегда звучал одинаково: сокровища взяты под охрану Советами и обязательно будут однажды возвращены назад в Берлин в рамках акции по возвращению конфискованных произведений искусств.

Самым великим разочарованием в жизни Унферцагта стал тот факт, что, когда Советы в 1958 году передали ГДР 4 тысячи находок из раскопок Шлимана, клада Приама среди них не оказалось. На все запросы ответственные люди в Москве отвечали, что о нем ничего не известно. На газетные публикации, ставившие тот же вопрос, не последовало никакой реакции. На теме «Сокровища Приама» лежало табу.

Вильгельм Унферцагт больше не верил, что «его» сокровища когда-нибудь снова появятся на свет. Когда в 1961 году археолог, профессор Гарвардского университета Стерлинг Доу обратился

к Унферцагту с вопросом, есть ли шанс найти сокровища Приама снова, павший духом берлинец ответил: «На ваш запрос от 3 апреля 1961 года я с глубочайшим сожалением должен сообщить, что размещенные в зенитной башне «Ам Цоо» (а не в бункере «Фридрихсхайн») для защиты от авианалетов троянские находки, и особенно так называемый клад Приама, до сих пор нигде не появлялись. Есть основания предполагать, что они были вывезены вместе с другими золотыми находками из Государственного музея доисторических времен и древней истории в Берлине, и, таким образом, их следует считать утраченными».

Десять лет спустя, 17 марта 1971 года, профессор Унферцагт умер. Просматривая его личный архив, вдова сделала загадочное открытие: во множестве картонных коробок оказались полностью сохранившиеся микрофильмы. Выяснилось, что на пленках были засняты инвентарные листы руководимого Унферцагтом музея, а также все экспонаты многочисленной коллекции Шлимана.

Открытие поставило ряд вопросов, самым важным из которых был следующий: по какой причине Унферцагт скрывал эти столь важные для исследователей микрофильмы? Многие задумывались над тем, не явилось ли это личной местью профессора за то, что после войны он был смещен с поста директора музея. Или он хотел превратить самые важные фильмы в деньги по ту или эту сторону «железного занавеса»? Или у Унферцагта не хватало мужества вернуть эти фильмы после того, как по окончании войны он достал их из укрытия? Возможно, он боялся, что его могут заподозрить в сокрытии сокровищ Приама? Или вдруг Унферцагт не устоял перед искушением, проводя одинокие дни и ночи в бункере, и частично припрятал золото (что могло быть обнаружено благодаря инвентарным листам)?

Факт остается фактом: инвентарные листы еще до войны были засняты на пленку, и никто не мог ожидать, что именно эти фильмы переживут ад войны.

Благодаря обнаруженным фильмам деяния профессора после смерти предстали в ложном свете. Одна за другой появились газетные публикации, возлагавшие вину за исчезновение клада Приама на профессора Унферцагта; вершиной стало утверждение, что профессор вместе с некими нацистскими бонзами закопал сокровища и позже превратил золото в деньги.

Когда Мехтхильд Унферцагт в 1988 году впервые позволила заглянуть в дневниковые записи мужа, она, ‘конечно, преследовала цель реабилитировать его и опубликовать материалы, способные помочь объяснить сложившуюся ситуацию.

Во всяком случае, она была вынуждена констатировать: «Известно, что ценнейших ящиков с драгоценными металлами нет, как и прежде, хотя как раз по ним можно точно проследить весь процесс их хранения и спасения вплоть до передачи лично Унферцагтом советским оккупационным властям. Темным остается лишь то, что произошло потом…»

ТЬМА РАССЕИВАЕТСЯ

Политическая обстановка того давнего времени непосредственно повлияла на исчезновение сокровищ Приама, а новая политическая ситуация способствовала их обнаружению.

В течение 45 лет на официальном языке клад Приама считался «пропавшим без вести». Существовало лишь с десяток посвященных в тайну того, где он в действительности хранится. Таким образом, оказалось, что даже высокопоставленные музейные деятели, для которых было важным найти сокровища, не знали об их местонахождении. Борис Пиотровский, директор петербургского Эрмитажа, в запасниках которого, как долго предполагалось, находилось вожделенное золото, оправдывался еще в 1990 году, утверждая, что ничего не может сказать о местонахождении сокровищ и уверен лишь в том, что их нет в подвалах Эрмитажа.

Гласность и перестройка в Советском Союзе открыли новые возможности, и искатели сокровищ получили помощь с востока. Решающее значение имело открытие, которое сделали два искусствоведа из Москвы — Григорий Козлов и Константин Акиншин. Проводя исследования в Центральном Государственном архиве литературы и искусства, они наткнулись на документы о перевозке всех трех ящиков «MVF» за номерами 1, 2, 3, которые профессор Унферцагт передал русским 26 июня 1945 года.

4 Затем сообщалось об их передаче в 1945 году в Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Русский министр культуры Евгений Сидоров на официальный запрос немецкой стороны ответил «нет», утверждая, что сокровищ вообще нет в России.

Музей им. А. С. Пушкина в Москве. Здание построено в 1912 году*.

Архитектурное решение носит черты знаменитого Эрехтейона в

Афинах. Здесь, за железными дверьми, в течение полувека тайно

хранились сокровища Приама. Тайна эта была известна лишь немногим посвященным.

Преднамеренно ли, или же по недосмотру дипломатов, но во время своего официального визита

в Грецию в июне 1993 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин обнадежил министра культуры Дору Бакоянис, заявив, что передаст сокровища Приама для выставки в афинском доме Шлимана «Илиоу Мелатрон». Таким образом, он поставил в нелепое положение своего министра культуры, который на только что начавшихся между Россией и Германией переговорах о передаче награбленного культурного наследия настаивал на том, что сокровищ Приама нет в России. музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, была вынуждена признать, что сокровища находятся в ее музее, но не в запасниках среди тысяч других экспонатов, а в отдельном помещении в отделе монет. К нему можно попасть только через один зал, вход в который надежно защищен железной дверью.

24 октября 1994 года эта железная дверь впервые открылась для специалистов из Германии. Был понедельник, и музей был закрыт для посетителей. Таким образом, профессор Вильфрид Менглин, искусствовед Клаус Гольдман, реставратор Герман Борн и переводчик Буркхард Герес незаметно для всех прошли в находившуюся в стороне комнату для совещаний на первом этаже, где были приняты директором музея Ириной Антоновой и заведующим отделом археологии Толстиковым. По большой лестнице они все вместе поднялись на верхний этаж. Там находилась маленькая боковая дверь, за ней — винтовая лестница, ведущая наверх.

«С биением сердца, — вспоминает Клаус Гольдман, — вызванным не только подъемом по лестнице, мы вошли в напоминавшее камеру помещение, в котором по обе стороны и в середине стояли ряды шкафов с витринами…» На небольшом столике лежали приготовленные белые перчатки. На стене висел портрет Шлимана, выполненный маслом. Сам Шлиман не смог бы поставить этот спектакль лучше.

Толстиков и его главный реставратор Трайстер внесли планшет и поставили его перед немецкими гостями на обтянутый зеленым фетром стол: перед ними лежали сокровища Приама, пропавшие без вести полвека назад и считавшиеся безвозвратно утерянными, овеянные легендами и сказаниями, бесценные, относящиеся к величайшим культурным достижениям человечества. Ученые сознавали важность этого исторического момен

та. Их охватило волнение.

Откуда исходит очарование этих сокровищ? Может быть, это воздействие чар золота? Или дело

в возрасте клада — более древнем, чем возраст Библии? Или в дыхании великой, героической истории времен Приама, последнего царя погибшего государства? Или в тайне, окружавшей великого, загадочного Гомера, поведавшего нам фантастические мифы о гибели Трои?

Конечно, все это так, но следует добавить и кое-что еще: человека и его судьбу. Как золотая маска Тутанхамона неразрывно связана с именем обнаружившего ее Говарда Картера, так и сокровища Приама неотделимы от истории раскопавшего их Генриха Шлимана. Более того: клад При

ама стал символом жизни Шлимана. Они оба были блестящими, сияющими славой и все же вызывающими споры. Золото Приама и Генрих Шлиман навсегда связаны, и представить себе одно без другого невозможно.

Сокровища Приама и Генрих Шлиман — это тема и главные «действующие лица» современной сказки, и, как во всех сказках, действие происходит в мире, полном чудес, в котором исполняются все мечты человека о счастье. Здесь вспоминается знакомый сюжет: мальчик-с-пальчик, несчастный

и маленький, который был беднее всех и меньше всех ростом, несмотря на это, достиг богатства и успеха. И, как все сказки, она мечтательная и романтическая, реалистичная и жестокая, фантастическая и до сих пор кажущаяся невероятной.

II. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ КАРЬЕРЫ

Моя комната, стоившая восемь гульденов в месяц, представляла собой убогое чердачное помещение без печки; зимой я дрожал от холода, а летом изнывал от жары. Мой завтрак состоял из ржаной каши, мой обед никогда не стоил больше четырех трехпенниговых монет, но ничто так не заставляет взяться за учебу, как нищета и перспектива в будущем избавиться от нее благодаря напряженной работе.

Генрих Шлиман. Гамбург, сентябрь 1841 года.

Этот вольный ганзейский город имел тогда мало общего

С сегодняшним всемирно известным центром. Но для девятнадцатилетнего юноши из Мекленбурга Гамбург стал открытием, городом, сделавшим его (как он сам об этом говорил) мечтателем, оказавшим на него такое сильное впечатление, что с тех пор Шлиман был готов жить только в больших городах.

Двадцать девять имперских талеров — ровно столько досталось ему в наследство от матери (эти деньги кончились вскоре после приезда). Скромного стартового капитала должно было хватить для начала карьеры. Первую ночь молодой Шлиман провел в двух милях от центра города, в дешевой гостинице «Хайдкруг». Но когда на следующее утро он проснулся, выглянул из окна и увидел силуэты городских башен, им овладели «величественные, неописуемые, полные ожидания чувства», чувства настолько могущественные, что заставили Шлимана на целый час забыть о том, что он стоял голым — просто стоял перед окном и не мог оторваться.

«О, вы должны увидеть это великолепие и элегантность, которые предстали моему взору! — писал он сестрам Вильгельмине и Дорис на шестидесяти четырех страницах своего письма. — Вы получили бы совсем другое представление о богатстве этого мира. Какая сутолока! Какое скопление людей, какая суета и деловая активность на улицах! Все бежит, течет, пробирается, торопится,

и все это вместе взятое представляет собой невероятный хаос». Далее он продолжает: «Неумокающие крики продавцов, предлагающих свой товар, неся его на голове и спеша по улицам, беспрестанный грохот повозок, почти непрерывным потоком проносящихся по улицам, бой часов и мелодичный звук колоколов со всех башен оглушают приезжего так, что он не может разобрать ни одного своего слова».

В этом хаосе, обрушившемся на молодого человека, Генрих сохранил ясную голову и твердую цель: сначала найти работу и пристанище, так как

с двадцатью девятью талерами в кармане далеко не уйдешь. Добряк Теодор Хюкштедт — торговец

из Фюрстенберга, для которого молодой Шлиман продавал сельдь и водку, — был готов поддержать его и составил рекомендательное письмо одному поставщику из Гамбурга с просьбой помочь найти место для юноши, не очень сильного, но очень услужливого. Так Генрих получил несколько адресов.

«В каждом доме кипит торговля, кругом огромные — от земли до второго этажа — щиты с изображением продаваемых товаров и продуктов. Сначала я расспрашивал одного за другим купцов, к которым имел рекомендательные письма (господ Марка, Освальда, Фессера и Фильхака, Конрада Варике и Прена), представлялся, передавал письма, и все мне дружески обещали посильно помочь в достижении моей цели…»

На следующий день Шлиману повезло. Молодой торговец Линдеман предложил девятнадцатилетнему провинциалу место приказчика на складе рыбного рынка. Но спустя три дня обессилевший Шлиман вынужден был прекратить работу. Перетаскивание мешков и вращение лебедки, с помощью которой тюки с товарами поднимали на пятый этаж, лишили его последних сил. Он боялся, что снова будет харкать кровью, как уже было несколько раз после тяжелого физического напряжения, и попросил другой, менее изнуряющей работы, но, к сожалению, Линдеману больше нечего было предложить, и Шлимана уволили.

Юноша снова отправился на поиски места и за несколько монет выполнял любую не очень тяжелую работу. Постоянную же службу найти по-прежнему не удавалось. Будучи низкорослым (около 160 сантиметров) и непропорционально сложенным (у него были короткие ноги), он слышал смех в свой адрес, когда представлялся.

Генрих считал, что должен закалять свое тело, и ежедневно купался в холодном Альстере, даже в ноябре. Последствия были катастрофическими: едва удалось найти место в порту у Э.Л. Дайке (без жалования, только за еду), как у него снова открылось кровохарканье. В течение недели удавалось скрывать болезнь, но затем его разоблачили и он снова потерял работу.

Хотя Шлиман не был расположен к роскоши, его наличность неудержимо таяла. Если он не хотел закончить свою жизнь бездомным и нищим, то надо было занимать деньги. Но кто даст болезненному помощнику торговца без места хотя бы один медяк?

Просить в долг у отца? Он был слишком горд

для этого! Нужда заставила вспомнить о дяде Вахенхаузене из Виппероу. Генрих написал ему душераздирающее письмо, кульминацией которого было заявление, что без помощи дяди его жизнь кончена.

Отчаянный призыв не остался без ответа. Дядя

из Виппероу прислал десять талеров (к Рождеству деньги следовало вернуть), но в то же время пожаловаться сестре Генриха на наглость ее презренного брата. Когда это дошло до него, Генрих дал священную клятву, что никогда в жизни не попросит у родственников «ни крошки хлеба».

ГАНЗЕЙСКИЕ МЕЧТЫ

С десятью талерами в кармане и без источника постоянного дохода Шлиман не мог широко развернуться. Единственное, что у него было, — это время, много времени, и он использовал его для наблюдений. Он впитывал в себя волнующую атмосферу большого города, и, конечно, два с половиной месяца, проведенные на Альстере, наложили на него больший отпечаток, чем длительное пребывание в любом другом месте: Генрих Шлиман стал ганзейцем, вернее — намеревался стать им.

Хладнокровные купцы и дельцы древнего ганзейского города невероятно притягивали помощника лавочника из провинции.’ Восхищение Генриха вызывало то, как они обращаются с деньгами и товаром, как покупают и продают не беря в руки ни товара, ни денег.

«Сливки общества», которых Шлиман видел, по крайней мере, издали, важные, полные достоинства господа и благородно одетые дамы удивляли его и будили потребность стать таким же. Они заставляли мечтать, а Генрих находился как раз в таком возрасте, когда мечты, если их лелеять, перестают казаться преизбыточными детскими фантазиями — они становятся реальными целями, которых можно достигнуть благодаря работе и усилиям.

Шлиман хотел стать ганзейцем, уважаемым купцом, который хорошо одевается, а утром отправляется на биржу, которому не надо ухаживать за женщинами, потому что они сами ищут его общества и не такие девчонки, как подруга его юности Минна Майнке из Анкерсхагена, — нет, гордые, взрослые женщины в волнующих нарядах. Конечно, он был маленьким и неприметным, но здесь, в Гамбурге, Генрих впервые осознал, что есть простое средство забыть о своем достойном сожаления виде — деньги.

Деньги делают человека красивым. Что особенного могут предложить господа Фессер и Фильхак, Марк, Вильгельм, Освальд, Варнке и Прен, кроме своего респектабельного положения? Они были низкорослыми, толстыми и, в отличие от него, очень старыми, и все же они называли самых красивых женщин своими. Эти несколько месяцев в Гамбурге помогли Шлиману понять, что только деньги и богатство в состоянии дать ощущение собственной значимости. Ему было девятнадцать, и он оставил надежду когда-нибудь подрасти, но теперь Генрих считал, что деньги смогут сделать

из карлика великана. Но с десятью взятыми в долг талерами в кармане он был очень далек от осуществления своих устремлений, и, к тому же, было

еще не совсем ясно, как он достигнет богатства. Он только был уверен, что добьется своего.

Он снял маленькую комнату возле портового рынка у болтливого домовладельца. Несчастный Генрих излил ему свое сердце, и из сочувствия

тот послал молодого человека в салон Петера Мюллера на Нойштедтер-Нойштрассе — извест

ное в городе заведение, в котором к услугам клиентов было четыреста «дам». За восемь серебряных грошей бедняга Шлиман мог глазеть целый вечер,

но даже эта плата за вход была для него непомерной. На эти деньги он мог прожить три дня. Поэтому он убедил кассира у входа, что явился сюда

ни в коем случае не для того, чтобы развлекаться,

а приехал из Мекленбурга, услышал об этом «вось

мом чуде света» и хотел бы только раз взглянуть, так сказать, в целях просвещения.

Трюк удался. Шлиман пробыл в салоне пять часов. Он с удивлением рассматривал помещение, праздничный зал со ста двадцатью люстрами и двумястами мраморными колоннами, с просторной галереей и паркетным полом из красного дерева. Происходившее в салоне Мюллера Шлиман описывал затем в письме своей сестре, причем в самых ярких красках: «В центре салона стоят господа, все в головных уборах, и никто и не думает снять шляпу; вокруг, в креслах, расположилось дамское общество и с нетерпением ожидает приглашения к танцу. Если ты еще не опьянен и не восхищен блеском и роскошью салона и доносящимися с галереи звуками музыки, то это произойдет при виде этих дам: ты действительно веришь, что вернулись старые волшебные времена мира фей. Чужестранца очаровывают не столько их сшитые из чистого шелка наряды, которые не стыдно будет надеть и жене кайзера, сколько их лица, ибо такую белоснежную кожу и нежную шею, такие щеки, подкрашенные карминовыми румянами, пылкие губы, изогнутые брови, подведенные китайской тушью, такие темные, как египетская ночь, локоны, уложенные вокруг прелестной головки, не часто увидишь в мире. Ошеломленный, я долго стоял перед дверью, пока не привлек к себе внимание, и, опомнившись, шагнул к другим сотням господ, стоявшим в центре зала».

То, что ярко накрашенные красавицы попросту были продажными дамами полусвета, Генрих в то время не хотел замечать. «Я даже не сомневался, — оправдывался он в одном из своих писем, — что все эти дамы, числом более четырехсот, были дочерьми знатных гамбургских семейств, и узнал, к своему ужасу, лишь несколько недель спустя, что все они предаются удовольствиям, проживают на Дамторвальштрассе, каждый вечер составляют дамское общество в этом известном салоне и по этой причине для приличных дам считалось непристойным приходить сюда. Господа же из знатных сословий, занимавшие высокое положение, почитали за честь развлекаться здесь, и даже великий герцог из Шверина посещал этот салон, находясь в Гамбурге».

Увиденное в салоне Мюллера произвело на Шлимана такое сильное впечатление, что с тех пор его интерес вызывали только женщины, обладавшие яркой внешностью. Их характер занимал его гораздо меньше, что в последующие годы стало для него роковым.

Спустя несколько недель Шлиман окончатель

но убедился в том, что был рожден не для мекленбургской провинции. Но он был реалистом (черта, отличавшая его, несмотря на мечтательность, с юношеских лет) и признавал, что виноград в Гамбурге для него слишком зелен, — во всяком случае, возможности быстро сделать карьеру пока не предвиделось. И впервые Шлимана охватило желание сменить место жительства, уехать.

«Переселение» — волшебное слово первой половины XIX века, единственная и последняя надежда для безработных, неимущих, стоящих вне закона. В то время, когда родился Шлиман, движение переселенцев приняло невообразимые масштабы: шестьдесят миллионов человек отправились

в XIX веке на нелегкие поиски новой жизни, в основном по ту сторону Атлантики. Только Америка была вынуждена принять за сто лет тридцать четыре миллиона переселенцев, и хотя треть из них, мучимая раскаянием и тоской по родине и такая же бедная, как и раньше, вернулась домой, это не могло удержать других от поисков счастья на чужбине.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ГЕНРИХА — ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

С убогой юностью в Мекленбурге для Генриха было покончено, любимая мать умерла, для своего распутного отца у него осталось только презрение — что еще удерживало его в Германии? Со своим братом Людвигом, который уступал Генриху в интеллектуальном развитии, но в каком-то смысле был для него примером, он часто говорил о переселении и взвешивал шансы, которые появятся у него «по ту сторону». Насколько близкими были пароходы, на всех парусах берущие курс с Эльбы на Бостон или Нью-Йорк, настолько далекой оставалась Америка — далекой как мечта, ибо у целеустремленного молодого человека не было денег на билет.

В поисках новой, не слишком тяжелой работы на помощь несчастному юноше пришел случай. Среди рекомендательных писем, с которыми Генрих Шлиман приехал в Гамбург, было одно, составленное корабельным маклером Вендтом, школьным товарищем покойной матери Шлимана. Ему было жаль бедного юношу. Во всяком случае, Вендту удалось рекомендовать Генриха господам Деклизуру и Бевингу. После переписки на немецком, французском и английском языках, которая была своеобразным испытанием и завершилась, к удовольствию нанимателей, успешно, Деклизур и Бевинг выразили готовность взять молодого Шлимана на работу в одно из отделений своей фирмы, конечно, не в Гамбурге, Бремене или Ростоке, а в Ла-Гуайра (Венесуэла), на побережье Карибского моря. Принадлежащий фирме пароход «Доротея» стоит в порту, готовый к отплы

тию. О жаловании господа пока не желают распространяться. Оно будет обговорено на месте и в зависимости от выполняемой работы. Путешест

вие на пароходе до Южной Америки и еда в течение четырех недель — бесплатно, о постельном белье он должен будет позаботиться сам.

Предложение было для Шлимана неожиданным, но он, не задумываясь ни на минуту, принял его, хотя знал, что, возможно, ему придется продать свой единственный сюртук, чтобы приобрес

ти матрац из морской травы и два шерстяных одеяла. По одежке встречают — это Шлиман знал уже тогда. Девятнадцатилетний юноша без сюртука он был никто. Но жертва была необходима, если он хотел получить хотя бы один шанс. А молодой Генрих был уверен в себе: однажды он вернется из далекой Южной Америки с горой дорожных чемоданов.

Что касается «переезда» в Венесуэлу и всех обстоятельств этого плавания, то тут Шлиман противоречит сам себе. Один раз он сообщает, что

был нанят в качестве корабельного юнги и должен был выполнять тяжелейшую работу, в других записях говорится, что на борту «Доротеи» оказалось три пассажира: столяр из Гамбурга, его сын

и он, Генрих Шлиман.

Критики выражали сомнения по поводу того, не выдумана ли эта история с «переездом» и не отправился ли Шлиман на самом деле по суше в Голландию, где закончилось предполагаемое морское путешествие. Факты говорят о следующем: трехмачтовый пароход под названием «Доротея» действительно существовал и сошел со стапелей в 1841 году. В списках команды запланированного путешествия в Южную Америку стояло восемнадцать имен, среди которых имени Шлимана не оказалось. Списки пассажиров в то время еще не велись. Документы сообщают, что судно потерпело кораблекрушение у голландских берегов. Вполне возможно, что Шлиман узнал из газет, о происшествии с «Доротеей» и вплел это событие (как пожар в Сан-Франциско много лет спустя) в свою собственную биографию.

Этот факт, естественно, вызывает вопрос: зачем Шлиману надо было делать это? Ответ таков: здесь в полной мере проявляется черта, которая будет потом характеризовать Шлимана в течение всей его жизни, — склонность к грандиозным самоинсценировкам. И такого человека, который не мог просто добраться от Гамбурга до Амстердама, сама судьба занесет туда. Шлиман был кем угодно, — но только не верующим, однако он верил в свою сверхчеловеческую судьбу, которой был избран для сверхчеловеческих достижений.

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ У БЕРЕГОВ ГОЛЛАНДИИ

По версии Шлимана, изложенной им его сестрам Вильгельмине и Дорис, 28 ноября 1841 года в 4 часа утра «Доротея» вышла из порта Гамбург — в столь ранний час, хотя ночь была такой черной, что не было видно ни зги. И все же, писал Генрих, выстрелили пушки, желая удачи, — очень сомнительное заявление, принимая во внимание время суток и незначительные размеры корабля. Из-за неблагоприятного ветра пароход вынужден был стать на якорь у Глюксштадта и лишь 30 ноября взял курс на Куксхавен.

Вечером того же дня они вышли в открытое море и взяли курс на запад, но начался жестокий шторм. Он погнал по морю волны высотой с дом.

У Шлимана началась морская болезнь: «Шторм, а

с ним и моя болезнь, бушевал восемь дней, насту

пая то с севера, то с запада. Восемь дней я не брал

в рот ни крошки и покидал каюту только для отправления своих естественных потребностей. Дру

гим пассажирам было так же плохо, как и мне, и они стонали, как и я».

В хорошую погоду корабль достигал рукава канала за три дня. «Доротея» была в пути вот уже десять дней, но находилась «ближе к Гамбургу, чем

к каналу».

9 декабря. Шквал волн обрушивается на палубу. «Доротея» глотает воду. Работают насосы. Шлиман сидит на прикрепленном к полу стуле и пытается учить испанский.

10 декабря. Шторм идет с севера.

11 декабря. Ледяной шторм. 6 градусов по Цельсию. Снег. Чайки окружили корабль. Около полудня шторм становится еще сильнее. К вече

ру — ураган. Волны высотой с башню. 18.00 — разорван брамсель. 19.00 — юнга приносит чай и сухари. Он плачет и говорит: «В последний раз…» 22.00 — старший рулевой докладывает, что видит вдали свет. Капитан Юрг Зимонсен приказывает бросить якорь. Цепи рвутся.

Была полночь, когда капитан рывком открыл дверь в каюту и закричал: «Все пассажиры наверх! Смертельная опасность!» В этот самый момент раскачивающийся корабль вздрогнул от удара, окна каюты разлетелись вдребезги. Молодой Шлиман хотел одеться, но вода — холодная, ледяная — хлынула со всех сторон в каюту и он выскочил на палубу голым. Волна накрыла его и потащила к поручням. Ему удалось удержаться, привязав себя с помощью свисавшего каната.

На палубе было две спасательных шлюпки. Команда отчаянно пыталась приготовить их к спуску. Но еще до того, как шлюпки были спущены на воду, они наполнились водой, шлепнулись на вал и утонули. Не умокая, «как будто его тянула невидимая рука», звенел корабельный колокол. Корабль накренился и начал погружаться. Несколько членов команды бросились к такелажу. «Я тоже, — писал Шлиман, — подумал, что там безопаснее, отвязался и хотел двинуться вверх, когда со страшным шумом обломки покатались вниз по нижней палубе и я вместе с ними был увлечен в бездну. Но вскоре я вновь очутился вверху и смог ухватиться за проплывавшую мимо пустую бочку, край которой судорожно сжимал и вместе с которой меня отбросило в сторону. То подбрасываемого на сто футов в высоту, то швыряемого в ужасную бездну, меня в течение четырех часов мотало в беспамятстве, пока не прибило к отмели; низкие волны и малый уровень воды указывал на близость земли. Совсем окоченевший и полумертвый от измождения, я решил здесь дождаться смерти или спасения. Но ни того ни другого не последовало. Настало утро, и, к неописуемой радости, я увидел перед собой землю. Я хотел пешком добраться до нее, но не мог; я хотел кричать, но обессилел так, что не в состоянии был это сделать. Наконец меня заметали, и целая толпа зевак собралась на пляже…»

Шлиман был выброшен на берег крупнейшего из вестфризских островов около побережья Голландии. Он назывался Текстель и уже тогда жил, кроме прочего, разведением луковиц цветов, но в основном — доходами от морских курортов. Прогуливавшиеся по пляжу подобрали в песке потерпевшего кораблекрушение и отнесли в «Инзель-хауз», где его хозяин Йоханес Бранес принял Шлимана, дал ему горячего кофе и позаботился о его ранах. «Ужасные боли мучили меня, — вспоминает Генрих в письме сестрам, — и я громко мычал, так как два передних зуба были выбиты, а на моем лице и теле были глубокие раны. Я был словно парализованный, ноги сильно опухли».