Тур Хейердал

Аку-аку

Глава первая. Когда детективы собираются на край света

У меня не было аку-аку.

А если бы и был? Все равно ведь я не знал, что это такое, так что вряд ли смог бы им воспользоваться.

На острове Пасхи у каждого разумного человека есть аку-аку, там и у меня появился свой аку-аку. Но сейчас я еще только готовил путешествие на Пасхи, и у меня его не было. Может быть, поэтому было так сложно собраться. Вернуться домой оказалось гораздо легче.

Во всем мире нет второго обитаемого уголка, такого же уединенного, как остров Пасхи. Ближайшая суша, которую видят его жители, на небе: луна и планеты. Им надо ехать дальше, чем кому-либо, чтобы убедиться, что на самом деле суша есть гораздо ближе. Вот откуда их интерес к звездам, вот почему они знают названия звезд лучше, чем названия городов и стран в нашем собственном мире.

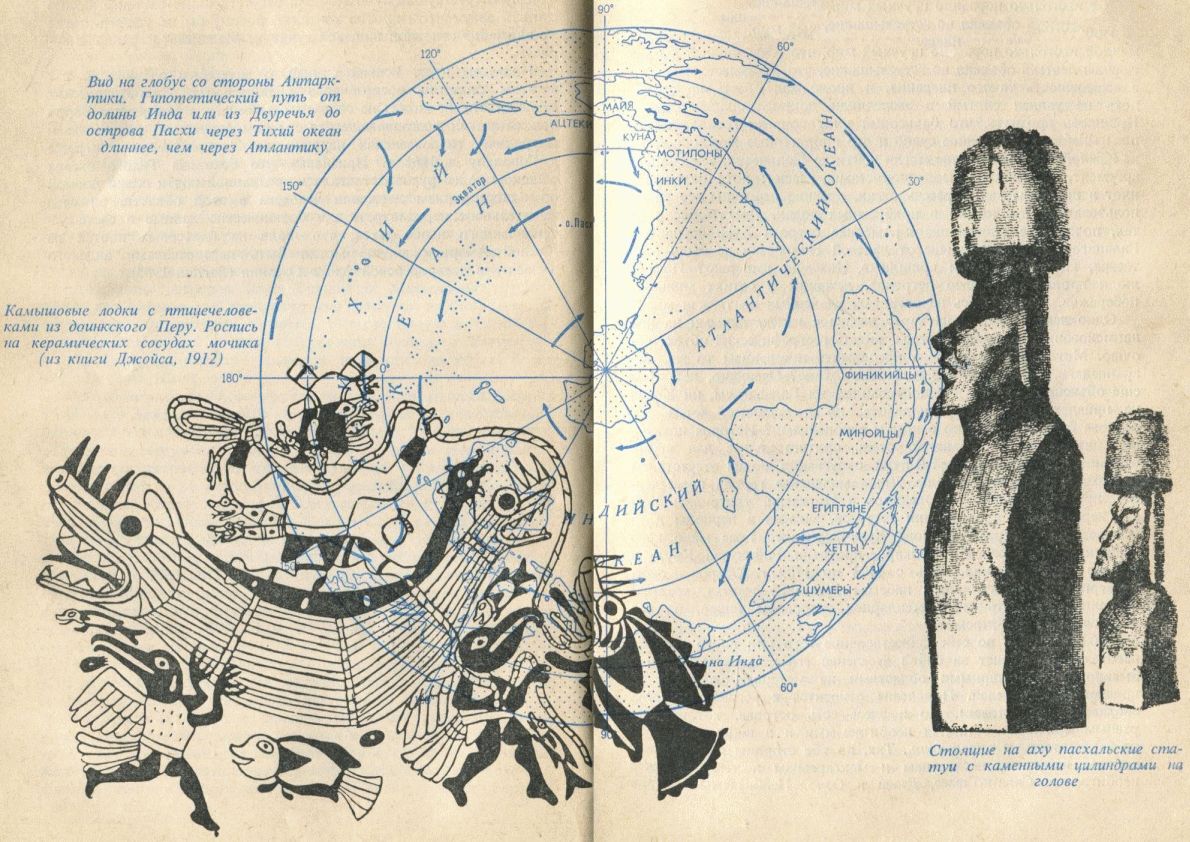

На этом далеком острове, лежащем за тридевять земель, люди когда-то были поглощены одной из своих самых странных затей. Какой народ — никому неведомо. И никто не знает — зачем. Ведь это было еще до того, как Колумб доплыл до Америки и открыл европейским исследователям ворота в огромный неизведанный Тихий океан. Когда наши предки еще думали, что мир кончается у Гибралтара, жили на свете отважные мореплаватели, которые знали истину. Опередив свой век, они бороздили неведомые волны, необозримый океанский простор вдоль иссушенного солнцем западного побережья Южной Америки. Далеко в океане они нашли сушу, самый уединенный островок в мире. Сойдя на берег, они заточили свои каменные рубила и принялись осуществлять один из самых удивительных инженерных замыслов прошлого. Они не строили ни замков, ни дворцов, ни плотин, ни причалов. Они вытесывали из камня исполинские человекоподобные фигуры, высокие, как дом, тяжелые, как вагон, перетаскивали множество их через горы и долины и устанавливали на мощных каменных террасах во всех концах острова.

Как они с этим справлялись задолго до эры техники? Никто не знает. Во всяком случае, статуи заняли свои места, как было задумано, чуть не подпирая головой небосвод, а народ — пал. Жители острова хоронили своих мертвых у ног созданных ими же истуканов. Воздвигали изваяния и погребали себя. Но однажды стук рубил о камень смолк. Смолк внезапно, ведь орудия остались лежать на местах, и многие статуи были готовы только наполовину. Загадочные ваятели канули во мрак забытого прошлого. Что же произошло? Да, что произошло на острове Пасхи?

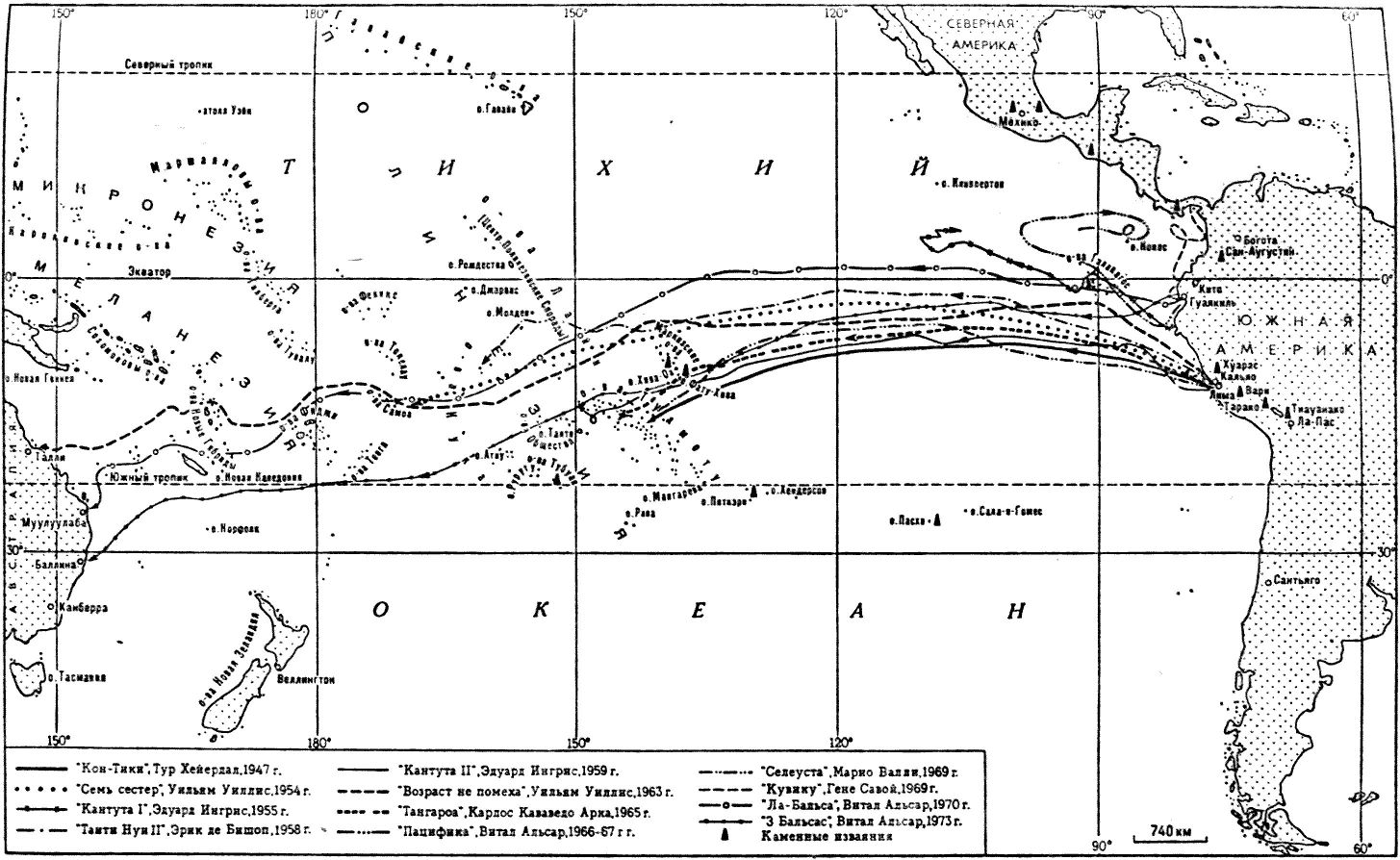

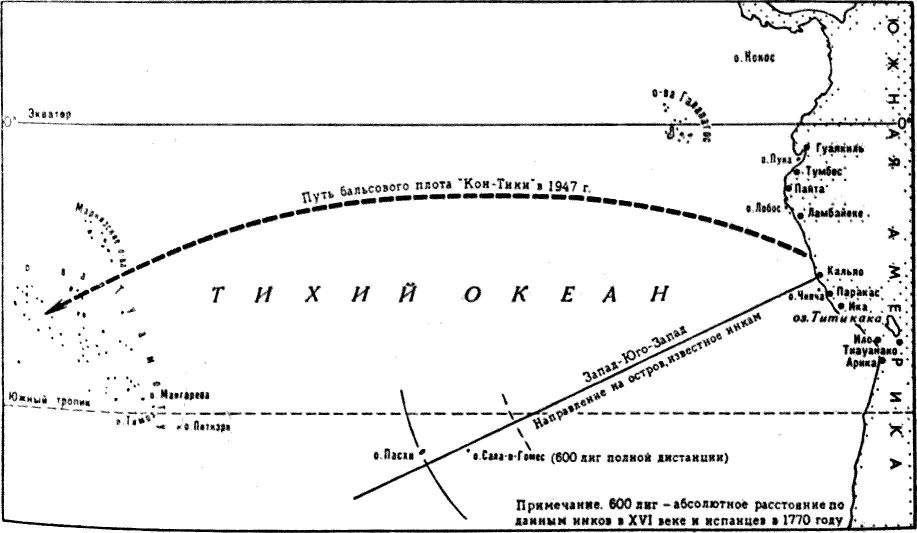

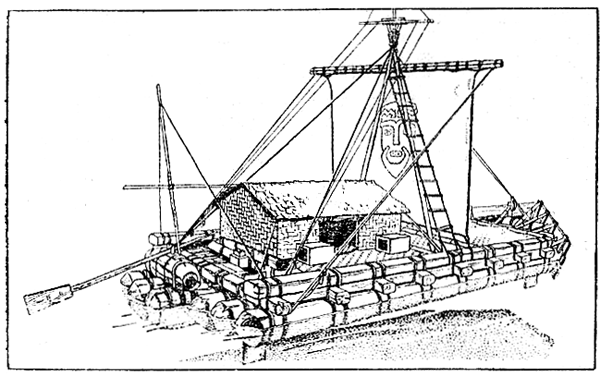

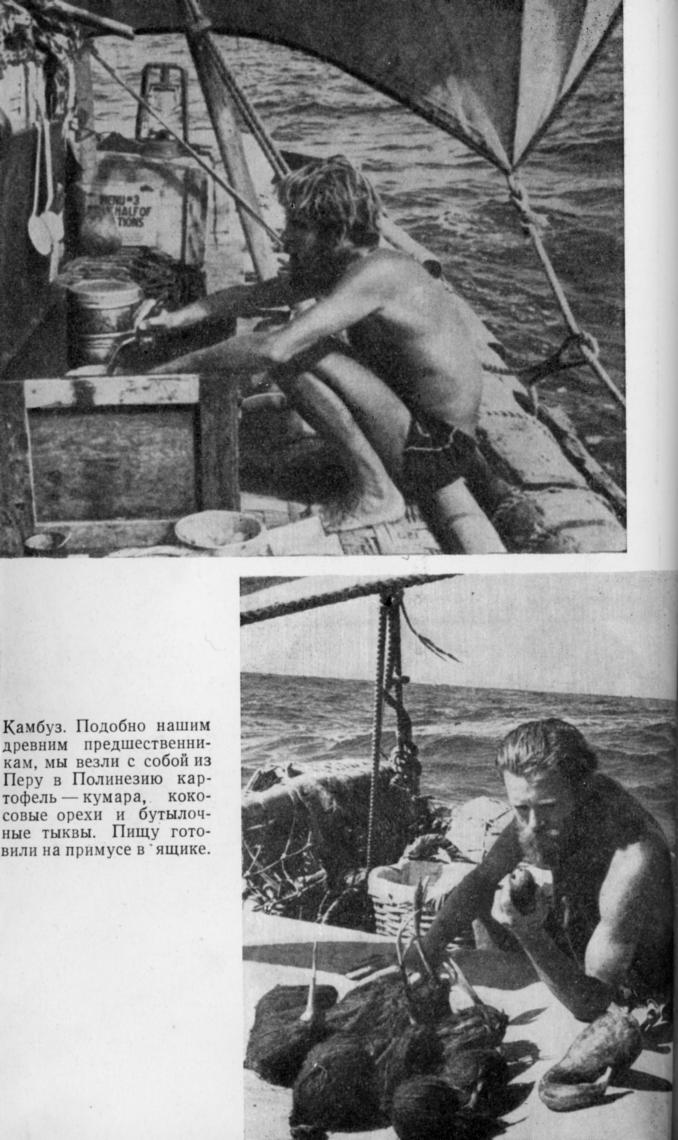

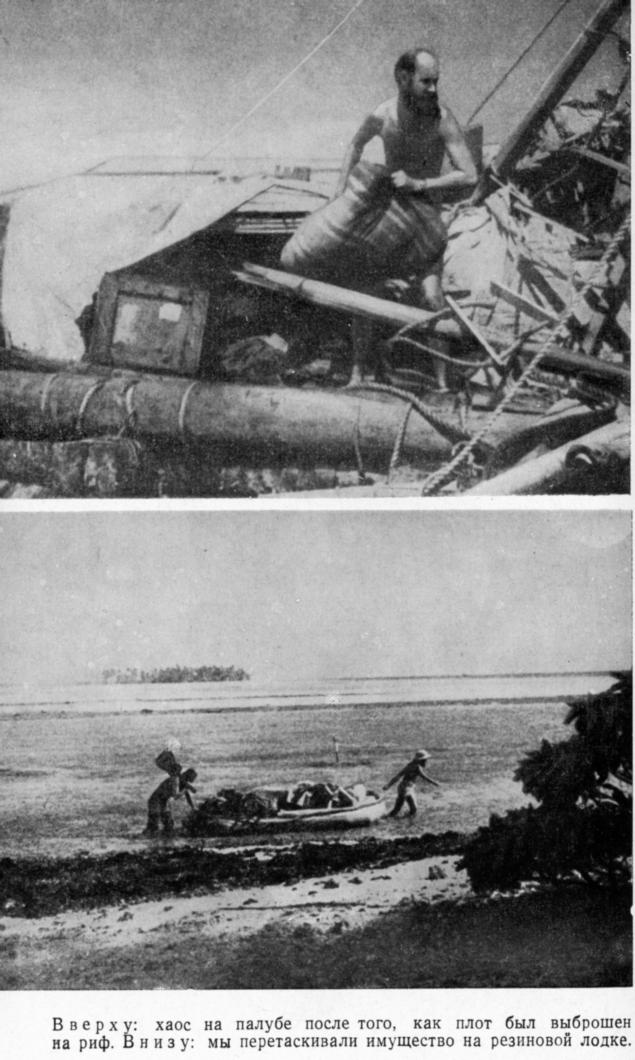

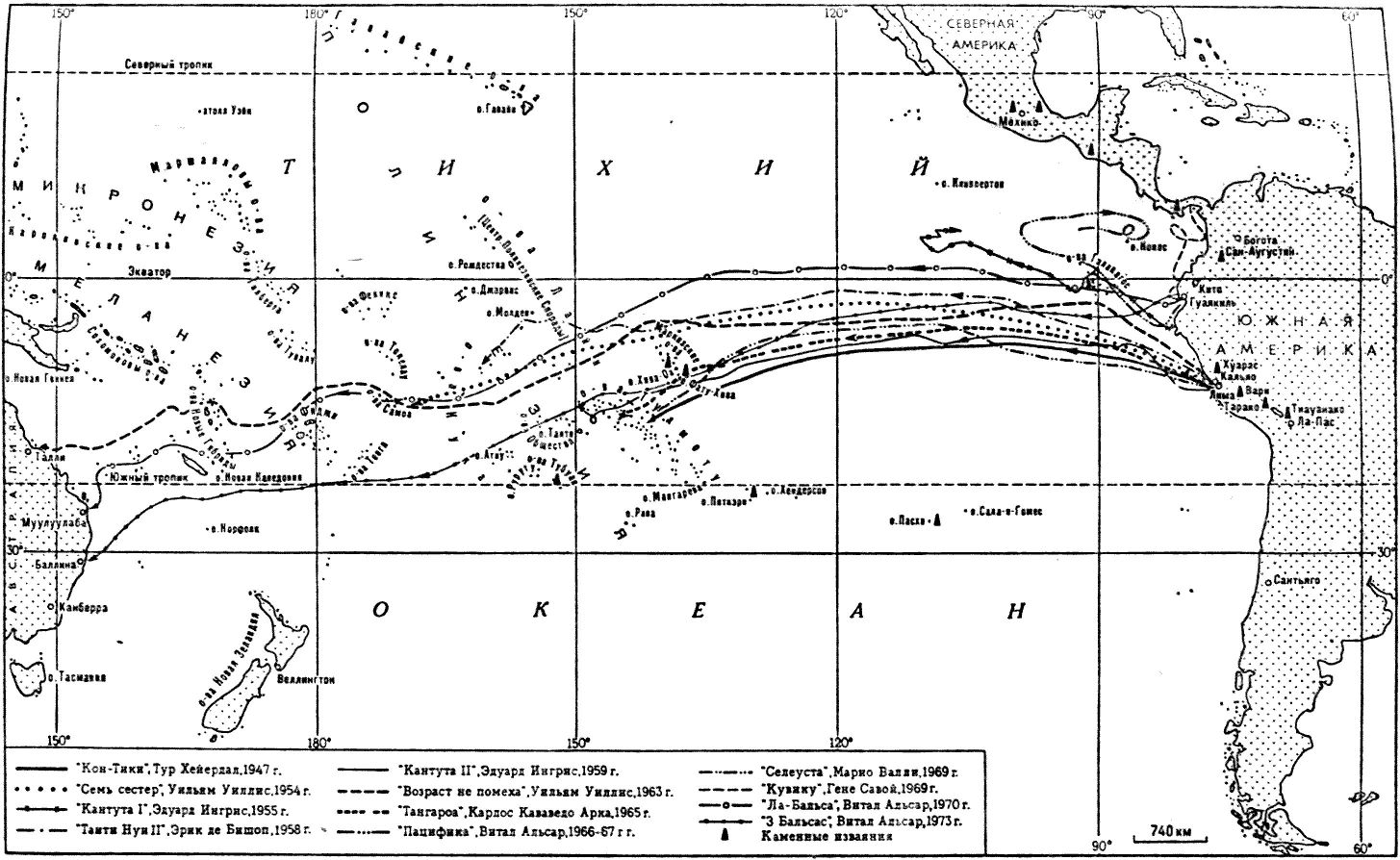

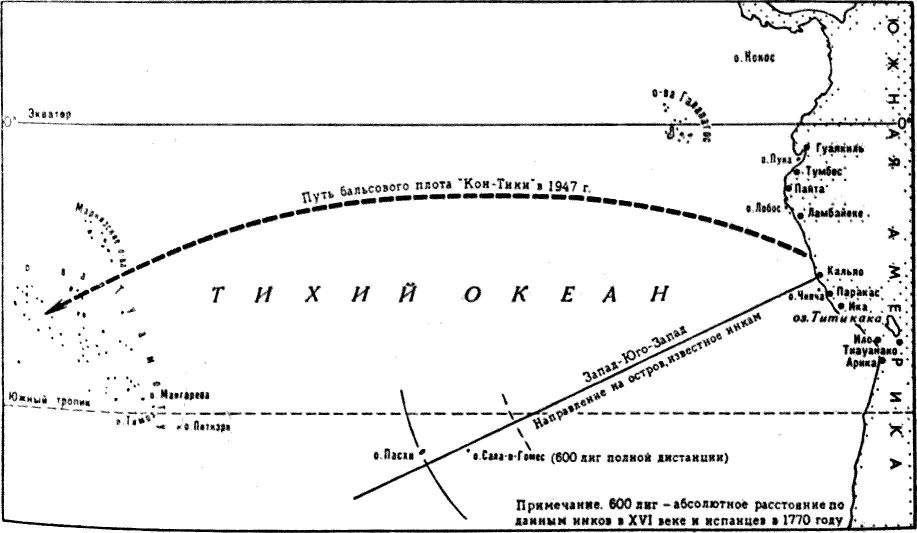

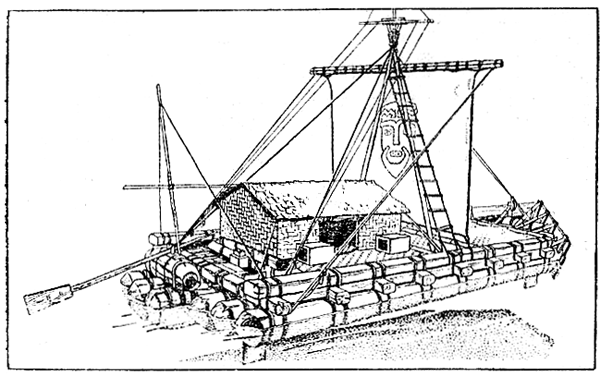

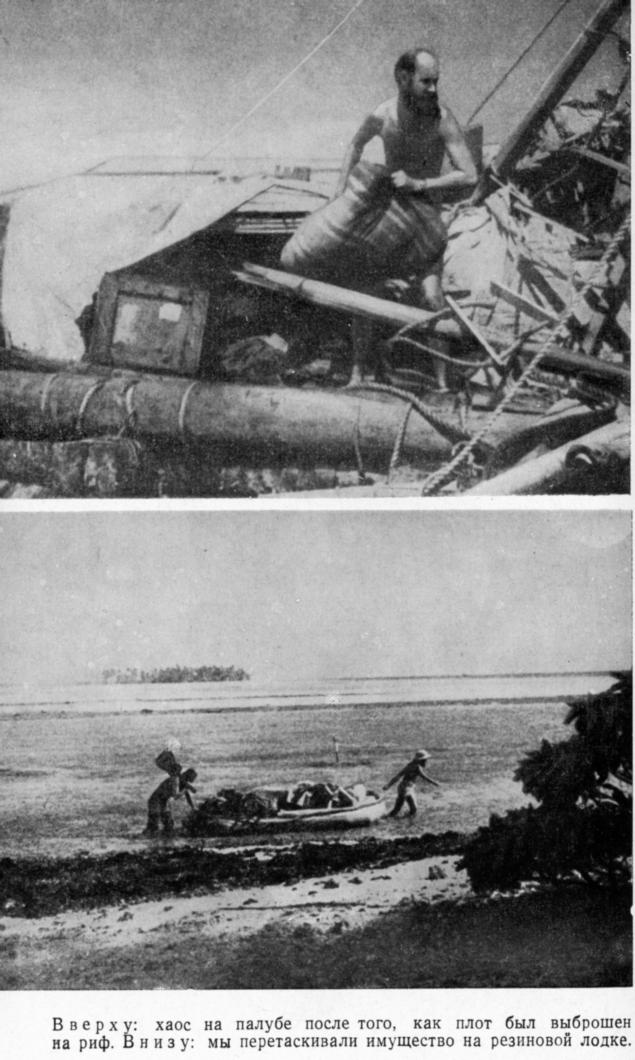

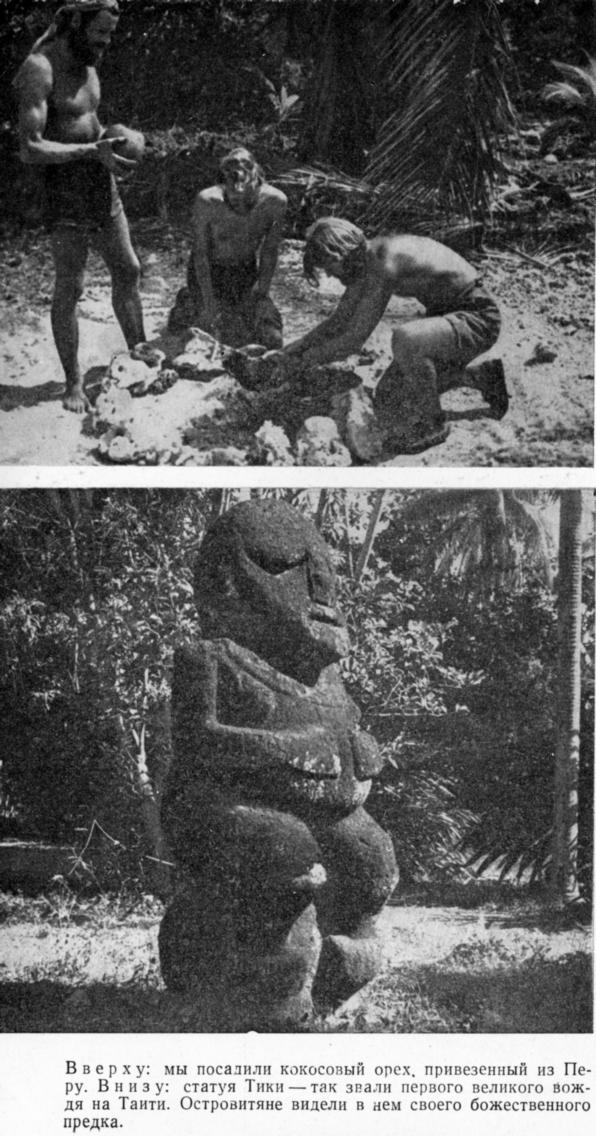

В тысячный раз, навалившись на письменный стол, я скользил взглядом по огромной карте Тихого океана, обманчивому листу бумаги, где большие буквы обозначают маленькие острова и где с линейкой одинаково легко идешь по течению и против него. Я уже немного познакомился с этим океаном. Вот здесь, южнее экватора, в диких долинах Маркизского архипелага, я прожил год на туземный лад и научился видеть природу глазами полинезийца. Здесь же я впервые услышал рассказы старого Теи Тетуа о человеко-боге Тики. А еще южнее, на островах Общества, под пальмами Таити я слушал уроки великого вождя Терииероо. Он стал моим названым отцом и научил меня почитать его расу, как свою. А вот тут, на коралловом рифе в архипелаге, мы высадились с плота «Кон-Тики», убедившись, что могучий океан прилежно трудится, катит волны от Южной Америки сюда, к этим далеким островам. Ведь как ни далеки эти острова, все они были досягаемы для бальсовых плотов, которые мастерили древние индейцы — инки.

Или взять Галапагосские острова с их сухими кактусовыми лесами. С ними тоже у меня связаны примечательные воспоминания. Наш «Кон-Тики» чуть не отнесло туда, поэтому позже я отправился с экспедицией на Галапагос, чтобы посмотреть, какие тайны есть у этого заброшенного архипелага. В сказочном мире, среди огромных ящериц и самых больших черепах на свете, вместе со своими товарищами я подобрал в куче старого мусора под кактусами осколки лампы Аладдина. Стоило только потереть эти грязные черепки, и на восточном горизонте показались широкие паруса. То плыли могущественные предшественники инков, на своих плотах они от берега Южной Америки вышли в бурный океан. Один, два, много раз выходили они в море и карабкались на безводные утесы Галапагосских островов. Здесь они устраивали лагерь и, случалось, били глиняные кувшины, необычные кувшины, каких не лепил больше никто в мире. Черепки этих самых кувшинов мы и откопали на древних стоянках. Это они играли роль лампы Аладдина. В них отражались подвиги смелых мореходов, они бросали луч света в кромешный мрак прошлого.

До нас на Галапагосе не работали археологи, оттого никто и не находил ничего. Мы первыми поверили, что индейцы так далеко выходили в море, потому и отправились искать. Вместе с археологами Ридом и Шёльсволдом я раскопал больше двух тысяч старинных черепков от ста тридцати кувшинов. В Вашингтоне специалисты изучили эти осколки, как детективы изучают отпечатки пальцев, и определили, что за тысячу лет до того, как Колумб проложил путь в Америку, предшественники инков отворили ворота Тихого океана и много раз ходили на далекий Галапагосский архипелаг.

Это были древнейшие из найденных прежде следов человека на океанических островах Тихого океана. Они показывали, что до заселения Полинезии, до походов викингов в Исландию представители древних культур Южной Америки начали исследовать Тихий океан и осваивали острова, лежащие так же далеко от их родных берегов, как Исландия от Норвегии. Здесь они ловили рыбу, сажали свой южноамериканский хлопок и оставили многочисленные следы на стоянках, прежде чем уйти с негостеприимных островов к неизвестной нам цели.

От Галапагоса все то же могучее океанское течение, быстрее и во сто крат шире, чем Амазонка, устремляется дальше и через несколько недель достигает островов Полинезии.

На карте посреди этого течения была помечена безымянная точка, рядом — вопросительный знак. Земля? Мы прошли на «Кон-Тики» через эту точку и. убедились, что здесь попросту происходит завихрение струй. Зато далеко на юге, куда отклоняются крайние южные ветви течения, на карте показана другая точка, у которой есть имя — остров Пасхи. Там я еще не бывал и туда теперь собирался. Прежде я только дивился, как люди прошлого проникли в этот пустынный уголок. Теперь меня заботило другое — как самому туда попасть. Что толку искать ответа на вопрос, как путешествовали люди каменного века, коли тебе не под силу решить собственные путевые проблемы.

Когда «Кон-Тики» несло течением далеко на север от Пасхи, мы сидели на палубе при луне и говорили о загадках острова. И была у меня заветная мечта когда-нибудь вернуться в эту область и сойти на берег этого уединенного клочка земли. Теперь я пытался осуществить мечту.

Остров Пасхи принадлежит Чили. Только раз в год сюда приходит военный корабль с припасами для островитян, затем он возвращается в Чили, а туда так же далеко, как из Испании до Канады. Других связей с внешним миром у острова нет.

Но военный корабль меня не устраивал. Исследовать остров Пасхи за неделю, пока стоит судно — пустая затея. Оставаться на острове целый год в обществе нетерпеливых ученых мужей, если они уже через месяц заключат, что тут больше делать нечего, мне тоже не улыбалось. Можно, конечно, идти туда по течению из Южной Америки на бальсовом плоту, но удастся ли мне подбить на это археологов? А без них нет смысла изучать остров Пасхи. Значит, нужен собственный корабль, какое-нибудь экспедиционное судно. Но на Пасхи нет ни гавани, ни пристани, ни надежной якорной стоянки, негде запастись горючим и пресной водой. Значит, судно должно быть достаточно большим, чтобы взять горючее и воду на весь путь туда и обратно, да и там не стоять же ему на месте все время. А вдруг археологи через две недели заявят, что искать нечего? Тогда мне будет мало радости от собственного судна, если только мы не воспользуемся им, чтобы посетить другие малоизученные острова. Кстати, на востоке Полинезии таких островов хватает. В той самой части Тихого океана, куда доходит океанское течение со стороны Галапагоса и Южной Америки, археологов ожидало множество интересных островов.

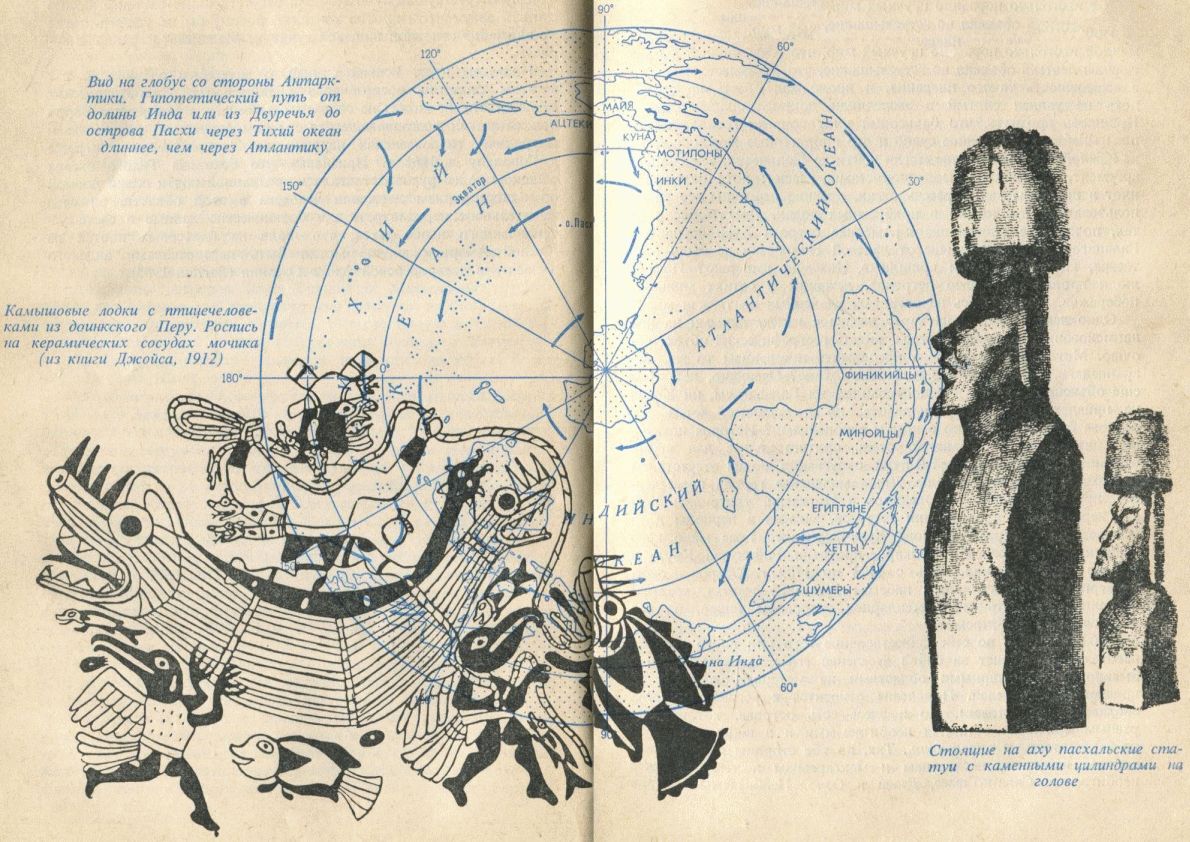

Когда речь идет о далеких плаваниях, я всегда иду за советом к Томасу и Вильгельму. Как-то раз (до тех пор мои замыслы еще были тайной) мы сидели вместе в уютной старой конторе пароходной компании «Фред Ульсен», в портовой части Осло. Томас сразу, едва я вошел, почуял, в чем дело, и поставил на стол между нами огромный глобус. Я повернул земной шар так, что было видно почти сплошную синеву. Это бывает только при одном положении глобуса: когда перед вами южная часть Великого океана, а Америка, Азия и Европа скрыты на обратной стороне. Я показал на остров Пасхи. — Сюда, — сказал я. — Но как?

Два дня спустя мы снова расселись вокруг глобуса, и Вильгельм показал свои расчеты.

— Лучше всего тебе подошел бы теплоход длиной примерно в сто пятьдесят футов, развивающий скорость до двенадцати узлов и способный взять пятьдесят тонн воды и сто тридцать тонн нефти.

Я ни капли не сомневался в его правоте. Жизнь научила меня полагаться на подсчеты Вильгельма, ведь он помог мне рассчитать дрейф «Кон-Тики» с точностью до одного дня; не его вина, что мы не сумели подать конец на берег Ангатау.

Через несколько дней Вильгельм позвонил мне по телефону. Рыбоконсервная фабрика в Ставангере предлагала подходящий траулер. Сейчас он занят на лове рыбы в гренландских водах, но с сентябре я могу его арендовать на год.

Я посмотрел на календарь. Апрель месяц, до сентября меньше полугода. А мне предлагают, так сказать, «голое» судно — без команды, без оборудования.

Мой личный опыт кораблевождения не шел дальше плавания на плоту. Остальные участники экспедиции «Кон-Тики» тоже не могли составить команду настоящего судна, для этого требовались всякие свидетельства и удостоверения, с инкским плотом все было проще.

— Наша контора поможет тебе со всеми морскими проблемами, — сказал Томас.

И вот уже я сижу за большим зеленым столом, совещаюсь с судовым инспектором, уполномоченным по найму, уполномоченным по снабжению, уполномоченным по страхованию и прочими специалистами. Все вышло честь по чести. До отплытия оставалось неполных четыре месяца, и мне казалось, что я уже слышу голодный, нетерпеливый вой большого теплохода, ожидающего на старте в Ставангере без единой искорки жизни в трубе, без людей на мостике, с огромными трюмами, где голые шпангоуты, точно ребра, угрюмо облекают пустое чрево корабля.

Когда собираешься с семьей на дачу, хлопот хватает. Так представьте себе, сколько всего надо помнить, если кроме семьи везешь с собой пятерых археологов, врача, фотографа и пятнадцать моряков, да еще у тебя на руках судно с запасными частями, специальное оборудование и провиант на всю компанию на целый год. Вот когда чувствуешь себя дирижером, который, стоя босиком на муравейнике, уписывает макароны и в то же время штурмует вместе с оркестром Венгерскую рапсодию Листа. На письменном столе и вокруг него царил невероятный сумбур — паспорта, свидетельства, лицензии, фотографии, бандероли, письма… Мебель исчезла под грудой морских карт, таблиц и всевозможных образцов. Постепенно хаос охватил весь дом. Телефон и дверной звонок дребезжали в один голос, поминутно приходилось карабкаться через ящики, свертки и узлы с полевым снаряжением.

В полном отчаянии сидел я на магнитофоне с бутербродом в руках и телефоном на коленях, пытаясь набрать нужный номер. Но сегодня это было почти невозможно, я только что дал объявление, что ищу первого штурмана для плавания в Южные моря, и провод работал без передышки. Капитана я уже подобрал.

Наконец мне удалось дозвониться.

— Мне бы три тонны зубоврачебного гипса, — сказал я.

— Что, зубы болят? — сухо осведомился мой собеседник, один из столичных оптовиков.

Нас прервала междугородная, прежде чем я объяснил, что гипс нужен для слепка пасхальской статуи, а не для новой челюсти.

— Алло, — говорил уже новый голос, из Ставангера, — алло, докладывает Ульсен, ваш машинист, коленчатый вал износился, что будем делать — ремонтировать его или заказывать новый?

— Коленчатый вал?.. — произнес я.

Дрррррррр! Это уже дверной звонок.

— Спросите Реффа, — крикнул я в телефон, — это по его части. В дверь протиснулась Ивон, вся обвешанная свертками. — Я проверила список стюарда, — сообщила она, — и срезала перец и корицу на два кило, а еще доктор Семб сообщил, что мы можем получить в пользование походную аптечку.

— Чудесно, — отозвался я и вспомнил оптовика, который решил, что гипс нужен мне для челюстей.

— Позвони ты туда, — попросил я Ивон и протянул ей трубку. В эту самую минуту к нам кто-то прорвался.

— Это какая-то ошибка, — повернулась она ко мне. — Фирма Мюстад спрашивает, куда доставить восемьдесят четыре килограмма разных рыболовных крючков. Но ведь мы везем с собой две тонны мороженой говядины?!

— Это не для рыбной ловли, — объяснил я. — Крючками мы будем платить островитянам на раскопках. Ты ведь не думаешь, что мы везем километр пестрых тканей себе для нарядов?

Ивон этого не думала. Зато она знала другое; механик только что прислал телеграфный отказ. Его жена решительно воспротивилась, узнав, что речь идет о Южных морях.

В три прыжка я очутился у мусорного ящика, но вернулся обескураженный. Ящик был пуст.

— Что ты там искал? — спросила Ивон.

— Заявления других механиков, — пролепетал я.

— А-а. — Ивон меня понимала.

Телефон и дверной звонок зазвонили разом. Ввалился экспедиционный аквалангист с двумя товарищами и охапкой ластов и дыхательных трубок. Они пришли показать, какая разница между французским и американским легководолазным снаряжением.

Позади них, вертя в руках шляпу, стоял странный человечек. Он хотел сказать мне по секрету что-то очень важное. Я не решился пустить его дальше коридора.

— Вы видели статуи на острове Пасхи? — прошептал он, оглядываясь по сторонам: не подслушивает ли кто-нибудь. — Нет, я как раз собираюсь туда, чтобы посмотреть на них. Он поднял вверх длинный указательный палец и продолжал с хитрой улыбкой: — В них сидит внутри человек. — Человек, в них? — Я ничего не понял. — Вот именно. — Шепот стал еще таинственнее. — Король. — А как же он попал внутрь? — поинтересовался я, медленно, мягко оттесняя гостя к двери.

— Они его туда засунули. Совсем как в пирамидах. Разбейте одну статую, и увидите. — Он кивнул, улыбаясь, и учтиво приподнял шляпу, а я сказал спасибо за совет и с легким замешательством закрыл за ним дверь.

Я уже начал привыкать к тому, что слова «остров Пасхи» привлекают чудаков. Стоило газетам написать про мои планы, как по почте посыпались самые удивительные предложения. Чуть не каждый день с разных концов света мне сообщали, что остров Пасхи — последний остаток затонувшего материка, своего рода тихоокеанская Атлантида. Дескать, ключ к тайне надо искать на дне океана вокруг острова, а не на суше.

Нашелся даже один мудрец, который предложил мне отменить экспедицию. «Ехать в такую даль — только время терять, — писал он. — С помощью вибраций можно решить всю проблему, не выходя из своего кабинета. Пришлите мне снимок пасхальской статуи и древней статуи из Южной Америки, и я по вибрациям определю, изваяны ли они одним и тем же народом». Дальше он писал, что однажды сделал из картона модель пирамиды Хеопса, а изнутри наполнил ее сырым мясом. Вскоре модель начала вибрировать так сильно, что пришлось всю семью отправить в больницу.

Я чувствовал, что вот-вот начну вибрировать сам, если не прекратится этот сумасшедший дом. Я рванулся вдогонку за аквалангистами, которые поднялись по лестнице на второй этаж, но Ивон остановила меня, удрученно протянув телефонную трубку. И пока я говорил по телефону, она осторожно пододвинула шатающуюся гору невскрытых писем. Утренняя почта. Я боялся класть трубку, как бы телефон не зазвонил снова.

— Это из министерства иностранных дел звонили, — сказал я Ивон. — Попроси ребят там наверху подождать, мне придется взять такси, английское министерство колоний прислало запрос по поводу острова Питкэрн, а Коста-Рика разрешила вести раскопки на острове Кокос, но я должен дать письменное обязательство, что не буду искать клад, который, как они считают, там зарыт.

— Захвати почту с собой в машину, — крикнула Ивон мне вслед. — Вдруг окажется запоздалое письмо от какого-нибудь механика.

Я в этом сомневался, но все же подобрал на ходу письма. Чаще всего просились в экспедицию художники, писатели и всякие умельцы. А один немец написал, что хоть он и пекарь по профессии, но последние годы работал могильщиком, самый подходящий человек для раскопок.

— Не забудь, у тебя еще сегодня встреча с парусными мастерами, они разбили палатки на газоне у Бергсландов, — продолжала Ивон, уже поднимаясь по лестнице.

Я выскочил за дверь и чуть не сбил с ног почтальона, который доставил вечернюю почту. Хотел было отдать ему свою пачку, но вовремя спохватился и нырнул в такси с охапкой конвертов. — Майорстювейен, — сказал я шоферу.

— Мы на ней находимся, — ответил он кротко.

— Тогда МИД. — И я принялся за почту.

Нет механика… Правда, какой-то часовщик просился в коки, но кока я уже нашел. Письмо с кафедры археологии университета Осло. От одного из двух археологов, которые записались. Обнаружилась язва желудка, врач не разрешает плыть…

Рухнул один из наших опорных столбов. Много ли толку от экспедиции, если не хватит археологов. А найти так быстро другого, чтобы поехал на год, будет не просто. Надо опять садиться и писать археологам, норвежским и иностранным.

И вот наступил сентябрь. У пирса «Ц» перед ратушей появился белый, как яхта, траулер с плавными обводами, на трубе — кирпично-красная бородатая личина бога солнца Кон-Тики. На высоком, утолщенном для плавания во льдах форштевне синей краской намалевана странная эмблема, понятная только знатокам: два священных птицечеловека, перерисованные с пасхальской деревянной таблицы с нерасшифрованными письменами. Теперь из трубы летели искры, судно лежало сытое и довольное, волны фиорда плескались у голубой ватерлинии. На борту кипела работа, а на пристани столпилось столько народу, что грузовики и тележки с последними грузами с трудом пробивались к пирсу.

Ничего не забыто? Конечно, провиант, лопатки и все прочие необходимые предметы мы запасли. Хуже обстояло с тем, что вообще трудно предусмотреть. Вдруг нам попадется скелет, лежащий в воде. А есть ли у нас химикалии, чтобы уберечь его от разрушения? Или понадобится влезть на неприступную скалу — найдется у нас снаряжение для этого? И как мы будем решать проблему связи и снабжения, если лагерь будет в одном конце острова, а непогода заставит судно уйти к противоположному берегу? Что делать, если кок расплавит котел, если винт будет поврежден о кораллы или кто-нибудь из матросов наступит на ядовитого морского ежа? Как быть с продуктами, если откажет холодильник? Все ли специальные инструменты и запасные части взяты? Все должно быть продумано, все ходы предусмотрены, ведь судно уже стоит под парами, готово идти на остров Пасхи, самый уединенный клочок земли на свете, где нет ни мастерских, ни магазинов.

Капитан полным ходом распоряжался на мостике, люди метались по палубе, задраивая люки и подтягивая концы, а штурман, могучий детина, невозмутимо стоял с плотницким карандашом в руке и ставил крестики в длинном списке. Все, за чем ему поручили проследить, на месте. Даже елка капитана (к рождеству!) втиснута в холодильник. Со списком порядок.

В последний раз зазвонил судовой колокол. Прозвучали команды, передаваясь от капитана к штурману, и над немеркнущей головой бога солнца из трубы вырвались клубы мглы. Через борт в обе стороны летели добрые пожелания и прощальные слова, и два десятка довольных, предвкушающих увлекательное плавание ребят на палубе оторвались от работы, чтобы в последний раз, на целый год наглядеться на своих избранниц, которые стояли в толпе. Сколько лиц — столько оттенков чувств, от радости до печали. Вот безжалостно убраны сходни, с плеском вспороли воду тросы, заворчали лебедки, и механики в машинном отделении сотворили чудо — корабль пошел своим ходом. Над стеной провожающих на пристани взметнулся прощальный гул, закачались руки, словно лес в бурю, капитан заставил сирену издать несколько душераздирающих воплей.

Конец сумбуру. Я стоял на пристани и махал. Нет — нет, я не позабыл впопыхах сесть на корабль, просто мне еще надо было слетать в США, там три археолога согласились участвовать в экспедиции, потом предстоял визит вежливости в Чили, а уже после этого, когда судно пройдет Панамский канал, я поднимусь на борт… Е.К.В. кронпринц Улав любезно согласился быть высочайшим покровителем экспедиции. Королевский норвежский департамент иностранных дел добыл мне разрешение от чилийского правительства вести раскопки на острове Пасхи при условии, что мы не повредим памятников прошлого. Англия и Франция также разрешили раскопки на принадлежащих им островах. Таким образом, нам была открыта «зеленая улица» в восточной части Тихого океана.

Когда судно развернулось к провожающим белой кормой и медленно отошло от пирса, на юте, выбирая грязный швартов, стоял молодой юнга. Душу его распирал восторг, и он сиял не хуже вечернего солнца, а весь класс дружным «ура» провожал Тура-младшего, на целый год избавленного от школьной повинности.

Но вот наше суденышко свернуло за огромный океанский лайнер и исчезло. Ему предстояло обогнуть половину земного шара, идя по следам мореходов, которые на много веков опередили современных детективов.

Глава вторая. Что нас ожидало на пупе вселенной

Как тихо.

Какой совершенный покой. Машина застопорена. Свет выключен. Трепетно-ясное звездное небо вырвалось из-за слепящей завесы и закачалось взад и вперед, описывая плавный круг над мачтой. Я вытянулся в шезлонге, упиваясь чистой гармонией. Будто отключили длинный провод, соединявший нас с материком, оборвался нескончаемый поток импульсов от мешающих станций всего света, остался лишь настоящий миг, обнаженная действительность. Свежий воздух, черная ночь, мерцающие звезды над мачтой. Мало-помалу зрение и слух, как говорится, открылись нараспашку, проветривая всю душу. Никаких впечатлений, которые надо приглушать или отсеивать, ничего похожего на суету большого города с его ослепительными рекламами, конкуренцией и шумными увеселениями — всем, что наперебой врывается в мозг по всем каналам чувств, подавляя нежную человеческую душу. Покой был настолько полный, что самый ток времени остановился и замер в ожидании. Боязно было кашлянуть, чтобы не разбудить задремавшие источники вселенского шума.

Далеко во мраке иногда рождался слабый шорох: то ли ветер, то ли волны гладили скалу. Все на борту примолкли, тишина рождала благоговейное настроение. Только из камбуза доносились обрывки приглушенного разговора под мелодичный плеск ласкающих судно волн да ритмично звучало негромкое «скрип, скрип, скрип…» — наш кораблик удовлетворенно покряхтывал, мирно, мягко покачиваясь в ночи. Мы стояли с подветренной стороны.

Кончился нетерпеливый перестук запыхавшихся поршней, кончился набег океанских волн, которые все эти дни разбивались о нос корабля, качая нас вверх-вниз, вправо-влево, и с шипением катили дальше. Прежде чем над морем и над нами спустился ночной мрак, мы укрылись в объятиях пустынного берега. Там, во тьме — остров Пасхи.

Мы подошли к нему еще засветло, успели рассмотреть серо-зеленые сопки и крутые прибрежные утесы, а вдали, на склоне потухшего вулкана в глубине острова, черными зернышками тмина на фоне багрового вечернего неба выделялись статуи. Тщательно промеряя дно эхолотом и обычным лотом, мы прижались к берегу, сколько позволяла глубина, и капитан велел отдать якорь.

На берегу ни души, заброшенный окаменевший мир с глядящими на нас неподвижными бюстами вдалеке; другие столь же недвижимые истуканы лежали ничком вдоль каменной террасы на лавовых глыбах у самого берега. Словно мы прилетели на межпланетном корабле на вымершую планету, где некогда жили существа, не похожие на обитателей нашего земного шара. На землю легли длинные тени, но ничто не двигалось. Ничто, кроме пламенно-красного солнца, которое медленно ушло в черный океан, окутав нас покровом ночного мрака.

Вообще-то здесь нельзя было останавливаться. По правилам, мы должны были еще несколько часов пахать волны, чтобы доложить о своем прибытии губернатору, живущему вместе со всеми прочими обитателями в маленькой деревушке на другом конце острова. Но ведь на острове Пасхи заход корабля всегда одно из важнейших событий года, а ни губернатору, ни нам, ни пасхальцам не будет никакой радости, если судно явится в предзакатный час. Лучше уж переждем ночь здесь, под прикрытием скал, хотя грунт для стоянки паршивый. А завтра с утра пораньше подойдем к деревне Хангароа, подняв все флаги.

По шлюпочной палубе пробежала полоска света — это приоткрылась дверь нашей каюты, выпуская Ивон. Маленькая Аннет спала мирно, как само ночное небо, обняв одной рукой мишку, а другой — негритенка.

— Надо бы сегодня устроить угощение, — прошептала Ивон, указывая кивком на берег, — хоть мы официально еще и но прибыли.

После двух недель качки она впервые поднялась на ноги и могла думать о еде. Я сказал ей, что стюард уже предупрежден и через несколько минут капитан соберет на шлюпочной палубе всю команду. Стоя у фальшборта, Ивон как завороженная смотрела во мрак. Мы явственно ощущали тихое дыхание матери-земли, когда к соленому ветру примешивалось чудесное благоухание сена или травяного косогора.

Начали собираться ребята. Гладко выбритые, принарядившиеся — не узнать, они занимали места на стульях и скамейках, расставленных в круг между двумя шлюпками на верхней палубе.

Вот идет вразвалку плотный, широкоплечий Уильям Мэллой, он же Билл. Швырнул в море окурок, сел и задумчиво уставился в палубу. За ним показался худой и длинный Карлайл Смит, или попросту Карл. Закурил, взялся рукой за штаг и воззрился на звезды. Оба — доктора наук, профессоры археологии, один в Уайомингском; другой в Канзасском университете. Следующий — наш старый друг Эд, Эдвин Фердон, сотрудник музея Нью-Мексико, единственный из американской тройки, кого я знал раньше. Полный, улыбающийся, он оперся на релинг рядом с Ивон и с видимым удовольствием вдохнул веяние с суши. Сверкая озорными глазами, скатился с мостика маленький, упругий, как мячик, капитан Арне Хартмарк. Вот уже двадцать лет наш шкипер ходил в дальние плавания, но такого острова он еще никогда не видел в свой бинокль. За его спиной занял место штурман Санне, богатырь, ухватился руками за штаги и повис на них, словно добродушная ручная горилла. Вот сверкают в улыбке зубы второго штурмана Ларсена, самого жизнерадостного человека, на свете, он даже на электрическом стуле нашел бы повод посмеяться. А сейчас он к тому же сидит между двумя завзятыми остряками — слева наш первый механик, вечно улыбающийся толстяк Ульсен, справа костлявый второй механик с козлиной бородкой, которая делала его похожим то ли на проповедника-самоучку, то ли на фокусника. Поднялся по трапу наш врач, доктор Ессинг; он приветствовал всех поклоном и сел. Позади него сверкали очки экспедиционного фотографа Эрлинга Шервена, курившего, как всегда в торжественных случаях, тонкую сигару. Тур-младший пристроил свое долговязое мальчишечье тело в шлюпке, между двумя плечистыми матросами. Там же почтительно сидели кок Хапкен и стюард Грёнмюр, которые только что бесшумно расставили на столе изысканные кушанья. Никакая качка не могла помешать этим двум волшебникам творить кулинарные чудеса. Появились боцман, моторист, юнги. Последними пришли Арне Шёльсволд и Гонсало. Арне, археолог, директор нового музея в Эльверуме, побывал со мной и на Галапагосских островах. Гонсало Фигероа, студент университета в Сантьяго, будущий археолог, официально представлял в экспедиции Чили. Я не знал его, когда приглашал, и у нас были свои опасения, но в Панаме на судно поднялся по сходням веселый, жизнерадостный атлет с лицом аристократа, умеющий легко и просто приспосабливаться к самым различным жизненным обстоятельствам.

И вот мы все двадцать три в сборе, отряд специалистов из самых различных областей. За несколько недель, проведенных вместе на борту, общая мечта ступить на берег этого острова, который притаился в ночи рядом с нами, сплотила нас в единый дружный коллектив. Да, все в сборе и машина застопорена, теперь самое время немного рассказать о тех, кто побывал на Пасхи до нас. Будет легче разобраться в том, что предстоит нам самим.

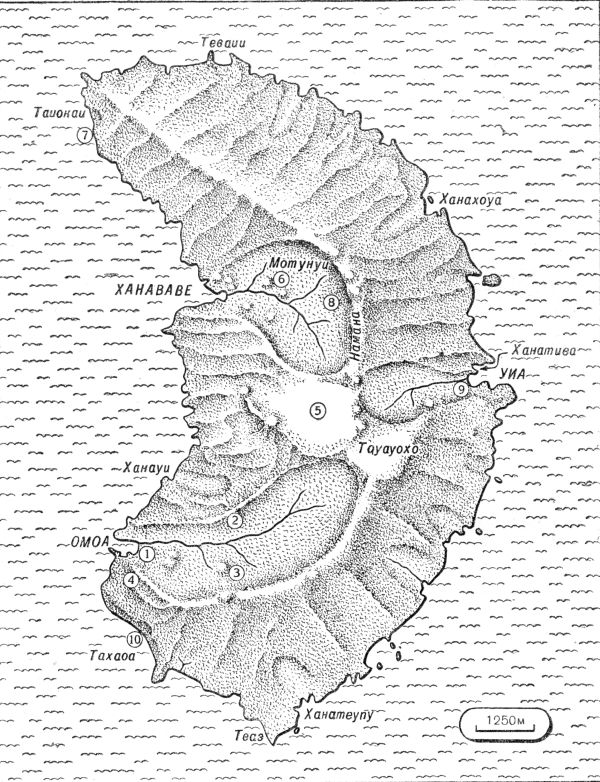

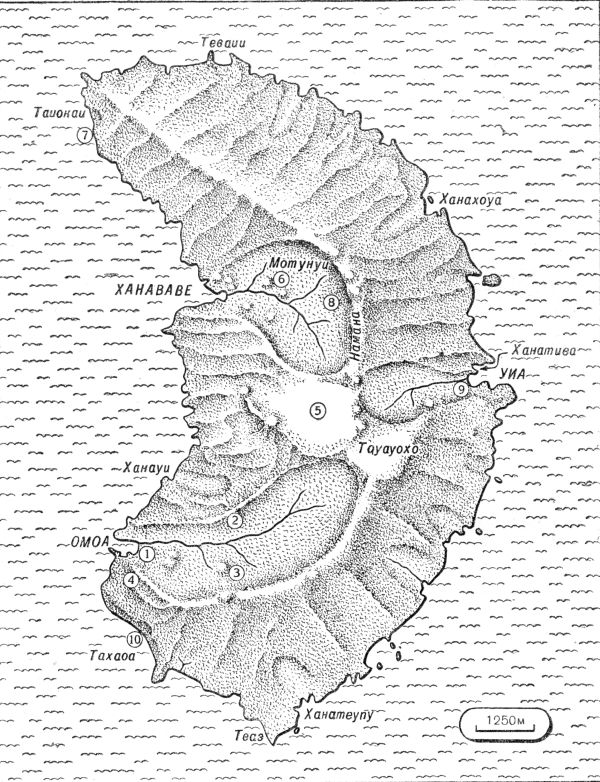

— Настоящее название острова, — начал я свой рассказ, — никому не известно. Сами пасхальцы называют его Рапануи, однако исследователи не уверены, что это исконное название. В древнейших преданиях остров всегда выступает под наименованием Те Пито о те Хенуа, или Пуп Вселенной, но это скорее поэтический образ, чем имя, потому что позднее островитяне называли его также Глаз, видящий Небо и Порог Неба. Мы, живущие за тысячи и тысячи миль отсюда, написали на карте остров Пасхи только потому, что в 1722 году пасха пришлась на тот самый день, когда голландец Роггевен и его спутники первыми из европейцев приплыли сюда и увидели, как какие-то люди жгли сигнальные костры на берегу. Два голландских парусника уже под вечер бросили якорь у берега, однако до наступления ночи мореплаватели успели увидеть много удивительного. На борт поднялись рослые люди прекрасного телосложения, по-видимому светлокожие полинезийцы, известные нам по Таити, Гавайским и другим островам юго-восточной части Тихого океана. Однако местное население явно не было чистокровным, попадались и более темнокожие люди, а также «совсем белые», как европейцы. У некоторых кожа была «розовая, точно они обгорели на солнце». Многие носили бороду. Сойдя на берег, голландцы увидели огромных истуканов высотой до десяти метров. Макушки их были увенчаны, точно коронами, какими-то большими цилиндрами. Роггевен сообщает, что островитяне разожгли перед этими исполинскими богами огромные костры и, сидя на корточках, почтительно склонив голову, поднимали и опускали сложенные ладонями вместе руки. Беренс, который находился на втором корабле, записал, что на заре другого дня они увидели, как островитяне, бросившись ничком на землю, молились восходящему солнцу. А кругом горели сотни костров, очевидно в честь богов. Это единственное описание ритуала поклонения солнцу на острове Пасхи.

Одним из первых на судно поднялся «совершенно белый человек», который держался с особым достоинством. Все его поведение говорило о том, что он занимает видное место среди островитян, и голландцы предположили, что он жрец. Его наголо обритую голову украшала корона из перьев, а проколотые и удлиненные с помощью огромных, с кулак, круглых белых затычек мочки ушей свисали, болтаясь, до самых плеч. Такие же уши голландцы увидели и у других. Если длинные мочки мешали работать, островитяне вынимали затычки и зацепляли мочку за верхний край уха.

Многие пасхальцы ходили нагишом, причем все тело покрывала причудливая татуировка, сплошной узор из птиц и странных символов. Другие кутали тело в плащи из луба, окрашенного в желтый и красный цвета. Головные уборы были либо из перьев, либо из камыша. Островитяне дружелюбно встретили гостей, голландцы ни у кого не увидели оружия. Как ни странно, было очень мало женщин, зато они относились к чужеземцам очень предупредительно, и мужчины их ничуть не ревновали.

Жильем островитянам служили похожие на опрокинутую вверх дном лодку длинные низкие хижины из камыша, без окон, с тесным входом, через который можно было пробраться только ползком. Внутри никакого убранства, если не считать циновок да заменявших подушки каменных плит, а жильцов в каждой хижине было множество. Из домашних животных они знали только кур. Выращивали бананы, сахарный тростник и прежде всего батат, который голландцы называют в своих записках «хлебом насущным» островитян.

Тогдашние жители острова Пасхи вряд ли увлекались мореплаванием, потому что самые большие лодки, виденные голландцами, не превышали в длину двух с половиной метров, а ширина их еле позволяла втиснуть ноги, к тому же лодки эти протекали так сильно, что одной рукой греби, а другой вычерпывай.

Пасхальцы жили еще в каменном веке, металла совсем не знали, пищу готовили в ямах, на раскаленных камнях. Не мудрено, если голландцам показалось, что на всем свете нет такой отсталости, как здесь. Тем сильнее их удивляло, что среди такой скудости высились исполинские изваяния, равных которым они никогда не встречали в Европе. Голландцев больше всего поражало, как могли быть воздвигнуты эти гиганты. Ведь у островитян не было ни бревен, ни канатов. Путешественники исследовали сильно выветренную поверхность изваяний и пришли к выводу, что все очень просто — дескать, фигуры не вытесаны из камня, они вылеплены из глины, в которую понатыкали мелких камешков.

Довольные собственной проницательностью, они вернулись на свои корабли, которые уже сорвали с грунта два якоря, и покинули удивительный остров, пробыв там всего один день. В судовом журнале голландцы записали, что островитян отличает веселый нрав и миролюбие и ведут они себя вполне прилично, но воры высшей марки. По какому-то недоразумению одного пасхальца застрелили на борту корабля, еще с дюжину было убито на берегу. Потери европейцев ограничились скатертью да несколькими шляпами, которые украли у них прямо с головы.

Стоя возле убитых и раненых соплеменников, островитяне провожали взглядом уходящие на запад большие паруса. Прошло почти полвека, прежде чем к ним снова явились гости из внешнего мира.

Это было в 1770 году, когда пришли испанцы на двух кораблях под командой дона Фелипе Гонсалеса. И на этот раз мореплавателей привлек дым сигнальных костров, зажженных островитянами. Сойдя на берег вместе с двумя священниками и отрядом солдат, путешественники торжественно проследовали к вершине трехглавой горы в восточной части острова. Их провожали, приплясывая, ликующие толпы любопытных островитян. Испанцы поставили на каждой из трех макушек по кресту, спели что-то, салютовали ружейными залпами и объявили остров испанским владением. А чтобы подтвердить законность сего акта, они составили на имя короля Испании Карлоса послание, под которым самые смелые из островитян «с неприкрытой радостью и восторгом» начертили птиц и какие-то странные закорючки. Испанцы сочли такие «подписи» вполне достаточными. Так остров обрел хозяина в лице испанского короля и получил новое название — Сан-Карлос.

Испанцы не поддались заблуждению, будто статуи вылеплены из глины. Один из них взял в руки кирку и с такой силой ударил по изваянию, что искры полетели. Так было доказано, что истуканы каменные. Но как воздвигли этих великанов, оставалось загадкой, испанцы даже сомневались, что они вообще изваяны на этом острове.

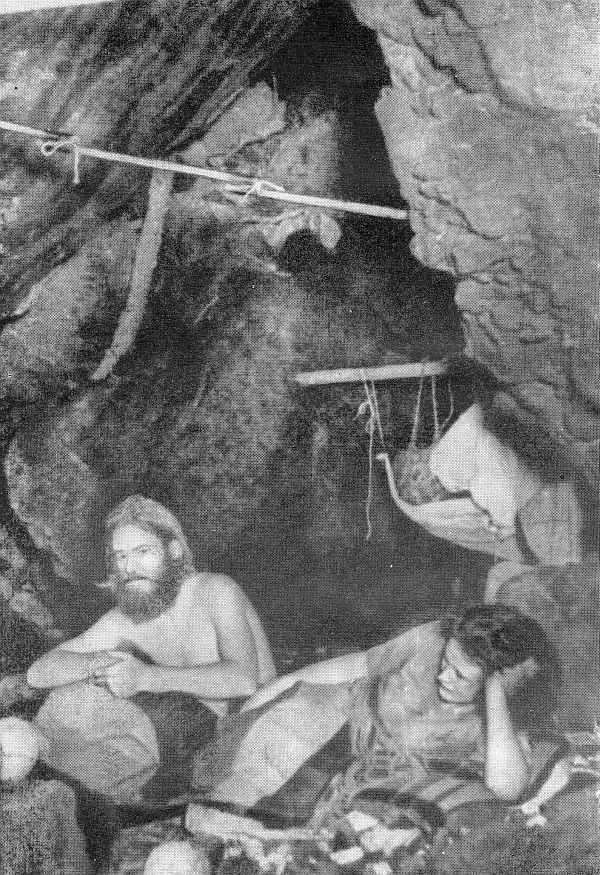

Хотя на безлесной поверхности острова все просматривалось насквозь, дареное и краденое исчезало бесследно, и испанцы заподозрили, что у островитян есть подземные тайники. И нигде не было видно детей, казалось, все население состоит из множества взрослых мужчин и всего нескольких, но зато чрезвычайно легкомысленных женщин.

Первыми испанцам встретились рослые светлокожие мужчины, двоих самых высоких измерили, оказался рост один метр девяносто девять сантиметров и один метр девяносто пять сантиметров. Много было бородатых, и испанцы заключили, что обитатели острова — вылитые европейцы, они совсем не похожи на обычных туземцев. Путешественники отметили в своих записках, что среди островитян попадаются светлые шатены и даже рыжие. А когда удалось еще и научить местных жителей внятно произносить по-испански «Аве Мария, да здравствует Карлос Третий, король Испании», гости единодушно заключили, что островитяне народ сметливый, способный к науке и легко поддающийся приручению. После чего они распрощались со своими новыми подданными, чтобы больше никогда уже сюда не возвращаться.

Следующими остров посетили англичане, во главе которых стоял не кто иной, как сам капитан Кук, а после него — француз Лаперуз.

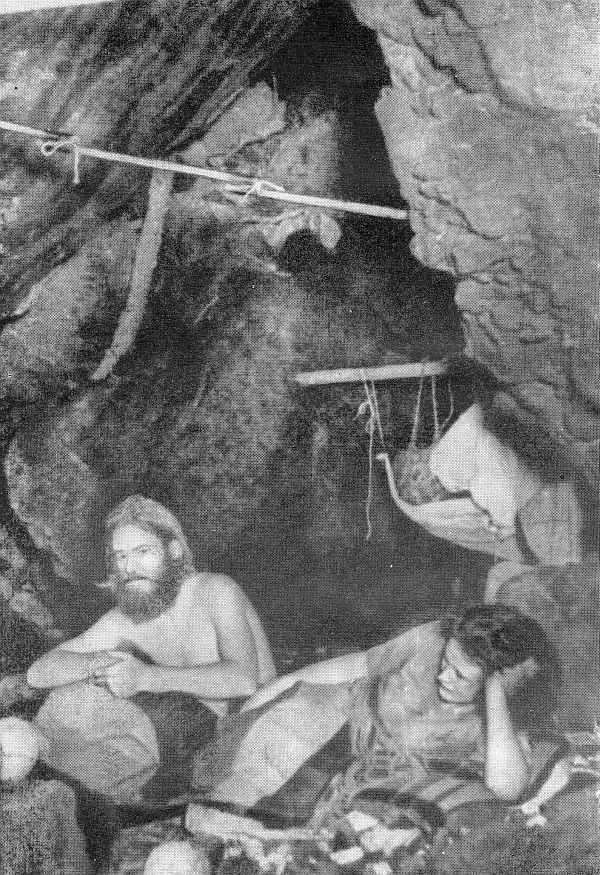

Видимо, пасхальцам начали надоедать все эти гости. Когда Кук сошел на берег, его поразила малочисленность встречающих, всего несколько сот человек, да и те производили самое жалкое впечатление. Все они были ниже среднего роста, угрюмые и апатичные. Спутники Кука решили, что после визита испанцев на острове случилась какая-то беда, после которой жители чуть не все вымерли. Куку же показалось, что пасхальцы укрылись под землей. Особенно его удивило, как мало встречалось женщин, хотя он разослал патрули по всему острову. Во многих местах англичане нашли в камнях узкие ходы, они, по-видимому, вели в подземные убежища, однако пасхальцы не пускали туда чужеземцев. Сильно разочарованные, англичане, которых одолевала цинга, покинули остров Пасхи. Им удалось раздобыть лишь немного батата, единственной важной культуры, увиденной ими на острове. Впрочем, и тут их надули: пройдохи-островитяне нагрузили корзины камнями, прикрыв их сверху слоем батата.

Столь же молниеносный визит Лаперуза состоялся уже через двенадцать лет, в 1786 году. На этот раз на Пасхи опять было много людей, снова показались светловолосые, и почти половину островитян составляли женщины. Наконец, как и должно быть в нормальной человеческой общине, появилось множество детей всех возрастов. Казалось, они вышли из чрева самой земли этого загадочного островка с его безлесным лунным ландшафтом. Да так оно, собственно, и было. Пасхальцы вылезали из подземных ходов, и французам удалось проникнуть в некоторые из тесных каменных туннелей, куда англичанам не довелось попасть. Подтвердилась догадка Кука, что местные жители устроили себе убежища в темных подземных тайниках. Здесь пряталась от Кука знать, здесь же, когда голландцы открыли остров, скрывались дети и большинство женщин. Лаперуз заключил, что мирное поведение Кука и его людей успокоило пасхальцев, они теперь осмелели и вышли на поверхность, общим числом около двух тысяч человек.

Но хотя большинство местных жителей и укрылось под землей, когда по ней ходил Кук, и хотя они успели утащить с собой в тайники свое главное имущество, каменных исполинов унести было невозможно, они упорно продолжали стоять на своем посту. И Кук, и Лаперуз считали их памятниками далекого прошлого, уже тогда изваяния казались очень древними. Кук восхищался мастерством безвестных строителей: без всякой техники они установили колоссов на верхней площадке ступенчатых сооружений из камня. Какой бы способ ни был применен, записал Кук, такая работа свидетельствует о редкой одаренности и энергии людей, живших в прошлом на этом пустынном острове. Он не сомневался, что современные пасхальцы тут не при чем, они даже не пытались чинить каменные террасы, которые уже давно начали разваливаться. К тому же многие статуи были повалены и лежали ничком у подножия своих пьедесталов, причем их явно сбросили намеренно.

Кук исследовал некоторые постаменты, и его изумило, что они сложены из громадных каменных блоков, вытесанных и отполированных настолько тщательно, что эти гигантские кубики подходили один к другому с потрясающей точностью и при кладке не потребовалось никакого связующего раствора. Более совершенной кладки Кук никогда не видел, даже в лучших постройках Англии. И однако же, добавляет он в своих записках, все это тщание не смогло противостоять разрушительному действию времени.

На корабле Кука был полинезиец с Таити. Он понимал многие слова из языка тогдашних пасхальцев. И англичане выяснили, что статуи не были кумирами в подлинном смысле слова, а служили памятниками арики — так звали знатных островитян из священного королевского рода. Груды костей свидетельствовали, что платформы, на которых стояли изваяния, продолжают служить местом погребения. Пасхальцы явно верили в загробную жизнь, несколько раз они объясняли путешественникам знаками, что, хотя скелет лежит на земле, хозяин его улетел вверх, на небеса.

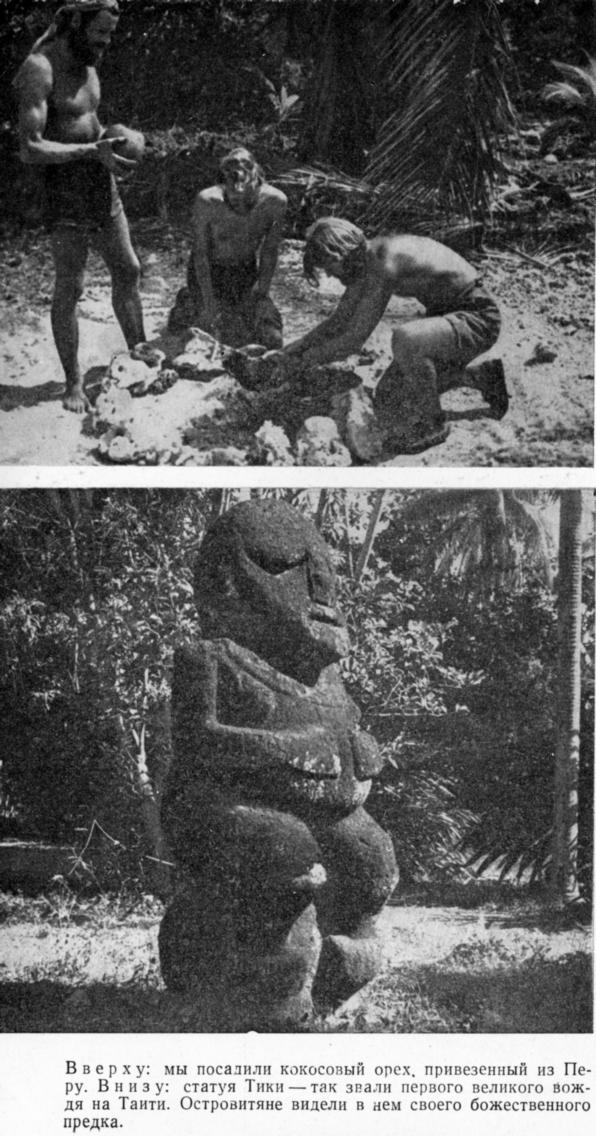

В лице Лаперуза наш мир впервые попытался воздействовать на пасхальскую культуру. Он оставил островитянам свиней, коз и овец, успел даже посадить кучу семян за те немногие часы, что находился на Пасхи. Но голодные пасхальцы слопали всех четвероногих, не дав им размножиться, и все осталось по-прежнему.

Лишь в начале следующего столетия на уединенном острове снова появились гости, и опять это были представители нашей расы. Островитяне не стали прятаться под землей, они столпились на скалах вдоль берега. Это было на руку капитану американской шхуны, который собирался колонизовать лежащий в море около Чили необитаемый остров Хуан Фернандес и устроить там базу для боя тюленей. После отчаянной потасовки он захватил двенадцать мужчин и десять женщин и вышел в море. На третий день американец выпустил пленников на палубу. Мужчины немедленно прыгнули за борт и поплыли к исчезнувшему за горизонтом родному острову. Капитан плюнул в сердцах и повернул обратно за новой партией.

После этого островитяне стали встречать мореплавателей градом камней, и несколько судов так и не смогли высадить людей на скалистый берег. В конце концов одной русской экспедиции удалось с помощью огнестрельного оружия пробиться на берег, но уже через несколько часов им пришлось отступить.

Шли годы. Изредка около острова останавливались суда, и постепенно недоверие островитян прошло. Они все реже швыряли камнями в гостей, и все больше женщин выходило полюбезничать с чужеземцами. Но затем случилась беда.

Однажды у берега Пасхи бросил якорь отряд из семи перуанских парусников. Островитяне поплыли к судам, их пригласили на борт и порадовали, разрешив нарисовать каракули на листе бумаги. Сами того не зная, пасхальцы подписали контракт, подрядились работать на богатых гуано островах у побережья Перу. И когда они, ничего не подозревая, собрались вернуться на берег, их связали и бросили в трюмы. Затем восемьдесят охотников за рабами подошли на шлюпках к пляжу и разложили одежду и прочие соблазнительные дары. Прельщенные такой роскошью, любопытные пасхальцы, усеявшие прибрежные скалы, стали подходить поближе. Когда их собралось несколько сот, перуанцы ринулись в атаку. Тех кто, опустившись на колени, собирал дары, схватили и связали, а пытавшихся спастись бегством или вплавь

обстреляли. Последняя шлюпка, набитая пленниками, уже готовилась отчалить, когда один из капитанов вдруг обнаружил двух укрывшихся в пещере островитян. Ему не удалось заставить их плыть с ним, тогда он застрелил обоих.

Так остров Пасхи в сочельник 1862 года разом обезлюдел. Кого не загнали в трюмы и не уложили наповал пулями на берегу залива, те попрятались в подземелье, завалив входы камнями. Гнетущая тишина воцарилась на голом острове, лишь угрожающе ворчал прибой. Огромные истуканы стояли с каменными лицами. А с кораблей доносились песни и пьяные вопли, гости не подняли якорь, пока не отпраздновали рождество.

Обитателям Пупа Вселенной, познавшим и Пасхи, и рождество, предстояло теперь получше познакомиться с внешним миром. Корабли увезли тысячу рабов и высадили их на перуанские острова собирать гуано. Епископ Таити выступил с протестом, тогда власти распорядились, чтобы пленников немедленно вернули на родной остров. Но человек девятьсот успели погибнуть от болезней и непривычных условий, прежде чем за ними пришел корабль, а из ста уцелевших восемьдесят пять умерли по пути домой. Только пятнадцать островитян вернулись живыми на Пасхи. Они привезли оспу, которая мгновенно распространилась по всему острову и прикончила чуть не все население, даже тех, кто скрывался в самых глубоких и тесных пещерах. Нужда и болезни сократили число обитателей до ста одиннадцати человек, считая взрослых и детей.

Тем временем на острове впервые поселился чужеземец, который руководствовался самыми благими намерениями. То был одинокий миссионер, искренне старавшийся помочь местным жителям. Увы, они начисто обокрали его, забрали даже одежду слуги господня. Он бежал с первым же кораблем, однако вернулся с помощниками и учредил маленькую миссионерскую станцию. Оставшиеся в живых пасхальцы позволили окрестить себя, а года через два явился какой-то странствующий француз-авантюрист и натравил их на миссионеров. Они прогнали пастырей, прикончили француза и продолжали петь псалмы без посторонней помощи; все прочие следы миссионерской деятельности быстро изгладились.

В конце прошлого века чужеземцы установили, что на Пасхи отличные пастбища для овец, и остров был аннексирован Чили. Ныне здесь есть губернатор, священник, врач и никто больше не живет в пещерах или камышовых хижинах. На смену древней культуре пришла цивилизация, как это было у эскимосов, индейцев и обитателей других тихоокеанских островов.

— Так что мы прибыли сюда не за тем, чтобы изучать жизнь цивилизованных островитян, — сказал я. — Мы будем вести раскопки. Если сегодня вообще можно найти ответ на загадки острова Пасхи, то только в земле.

— А разве здесь раньше никто не занимался раскопками? — спросил один матрос.

— Считают, что здесь негде рыть, нет почвы. Деревья на острове не растут. А если и раньше тоже не было леса, то ведь одна увядшая трава не образует мощного слоя земли. Поэтому все уверены, что тут нет смысла искать.

В самом деле, на этом удивительном острове побывали только две археологические экспедиции, больше желающих не нашлось. Первая экспедиция носила частный характер, руководила ею англичанка Кэтрин Раутледж. Она приплыла на Пасхи в 1914 году на собственной шхуне, измерила и нанесла на карту все, что видела на поверхности земли, и в первую очередь каменные террасы, старые дороги, а также четыреста с лишним огромных изваяний, разбросанных по всему острову. Работы был непочатый край, и Раутледж просто не хватило времени заниматься систематическими раскопками, удалось лишь расчистить от земли несколько статуй. На беду, научные записи экспедиции пропади, по Кэтрин Раутледж написала о своем кругосветном плавании книгу, в которой говорит, что остров буквально пропитан таинственностью а нерешенная вековая загадка с каждым днем все больше занимала ее мысли. Тени неизвестных ваятелей прошлого витают над островом, писала она. Они напоминают о себе на каждом шагу. Давно умершие каменотесы более активны и реальны, чем ныне живущее население, и безраздельно властвуют над островом, опираясь на своих вассалов — безгласных истуканов. Движимые неведомым для нас стремлением, они иссекли каменными рубилами склон потухшего вулкана, изменили облик целой горы, и все это ради того, чтобы воздвигнуть огромные человекоподобные скульптуры по берегам заливов и у причалов. «Вокруг острова и над ним простираются без конца и края море и небо — безграничное пространство, несравненная тишина. Человек, живущий здесь, всегда прислушивается неведомо к чему, чувствуя подсознательно, что находится в преддверии чего-то еще более великого, лежащего за пределами его восприятия».

Так воспринимала Раутледж остров Пасхи. Она открыто признавала существование тайны, трезво изложила собранные факты и предоставила искать ответ последующим исследователям.

Двадцать лет спустя военный корабль доставил на остров Пасхи франко-бельгийскую экспедицию; потом другой корабль ее забрал. Один из археологов умер в пути, и, пока француз Метро опрашивал островитян, собирая материал для этнографического очерка, бельгиец Лавашери еле поспевал изучать тысячи наскальных изображений и каменные памятники, которые сами бросались в глаза на безлесном острове. До раскопок дело опять не дошло.

Французы и бельгийцы наметили себе в общем-то другие задачи, чем англичане, изваяния не были в центре их внимания. Но Метро заключил, что не так уж тут все и загадочно, на Пасхи могли прибыть самые обыкновенные туземцы с островов, лежащих дальше на запад, им захотелось делать фигуры, а так как деревьев не было, они принялись долбить гору.

И до и после этой экспедиции на Пасхи побывали другие исследователи и множество путешественников. Пока судно несколько дней, а чаще несколько часов стояло на якоре, они записывали со слов нищего населения предания и собирали резные изделия из дерева, либо добывали образцы скудной фауны и флоры. Медленно, но верно крохотный островок на краю света опустошали на потребу музейных витрин и сувенирных полок. Большинство поддающихся переноске предметов увезено. Лишь громадные головы с презрительной окаменелой улыбкой по-прежнему высятся на склонах, встречая и провожая лилипутиков, которые приходят сюда, таращат на них глаза и уходят опять, меж тем как одно столетие сменяется другим. Ореол таинственности легкой дымкой окутывает остров.

Таковы основные черты истории острова Пасхи.

— А может быть так, что у островитян есть еще какие-нибудь предания? — спросил негромко капитан.

— Оптимист, — сказал я. — Завтра ты их увидишь, это такие же цивилизованные люди, как мы с тобой. Первым здесь собирал предания американец Томсон. Это было в 1886 году, до того как пасхальцы подверглись влиянию чужеземцев, которые потом поселились на острове. Они ему рассказали, что их предки приплыли с востока на огромных судах, шестьдесят дней правили на закат. Сначала на острове обитали два различных народа, «длинноухие» и «короткоухие», но затем разразилась война и вторые почти совершенно истребили первых, потом продолжали хозяйничать одни. Все старые предания, какие сохранились, можно сегодня прочесть в книгах. Вообще в Южных морях от старины мало что осталось.

— А на острове Пасхи тем более, — вставил Гонсало. — Тут теперь поселилось много белых, построены даже школа и маленькая больница.

— Так что пасхальцы могут нам помочь только как рабочие на раскопках, — продолжал я. — Еще, может быть, у них найдутся для нас свежие овощи.

— Надеюсь, вахины не откажутся научить нас плясать хюлу, — пробормотал один из механиков, поддержанный смехом и одобрительными возгласами товарищей.

Вдруг чей-то хриплый голос что-то произнес. Но чей? Все смотрели друг на друга. Кто же это был? Штурман осветил фонариком теряющуюся во тьме палубу. Никого. Странно… Наконец механик нарушил молчание, еще что-то сострил насчет хюлы, и опять послышался незнакомый голос. Может быть, из-за борта? Мы подбежали к фальшборту и посветили на черную гладь. Какая там черная гладь — свет фонаря пал на множество сверкающих любопытными глазами лиц, и каких лиц! Подобных пиратских физиономий мы еще никогда не видели. Плотно сгрудившись в тесной лодчонке, на нас снизу смотрели гости.

— Иа-о-рана! — крикнул я. Поймут?

— Иа-о-рана! — ответили они хором.

Значит, полинезийцы, заключил я. Но бог ты мой, сколько же тут еще всяких примесей!

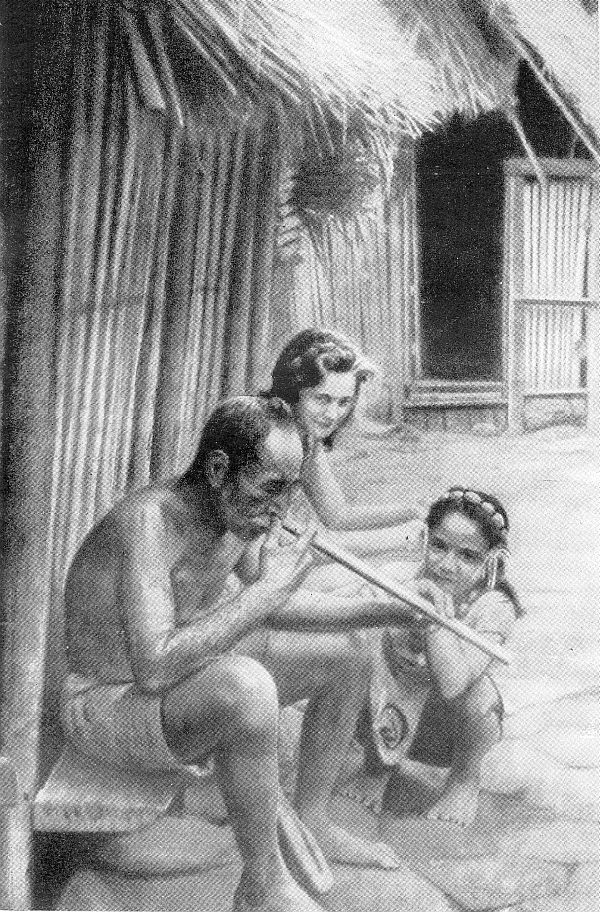

Мы бросили им трап, и один за другим они полезли вверх. Большинство — крепкие, здоровые парни, только одетые в какие-то лохмотья. Вот первый показался над фальшбортом, голова обвязана красным платком, в зубах зажат узел, на теле драная майка и подвернутые до колен остатки штанов. Мелькнули босые ноги, и он ступил на палубу. За ним последовал огромный рябой верзила в старой зеленой шинели, тоже босой. Он нес на плече здоровенную дубинку и связку украшенных резьбой палок. А там уже появилась оскаленная деревянная голова с огромными глазищами и козлиной бородкой и деревянная же фигура с торчащими ребрами. Это изделие нес пасхалец в белой матросской бескозырке. Поднявшись на борт и пожав руку тем, кто стоял поближе, оборванцы принимались извлекать из своих узлов и мешков своеобразные изделия. Из рук в руки переходили замысловатые деревянные скульптуры, которые поразили нас еще больше, чем их владельцы.

У всех резчиков были фигурки, изображающие одного и того же гротескного сутулого человечка. Большой орлиный нос, козлиная бородка, длинные висящие мочки ушей, огромные вставные глаза, рот искажен дьявольской усмешкой, хребет и голые ребра торчат, живот втянут. Все они были выдержаны в одном стиле, отличались только размером. Обращал на себя внимание также крылатый человечек с птичьей головой; попадались изящные палицы и весла, разукрашенные большеглазыми масками, и нагрудные украшения в виде полумесяца, покрытые загадочными письменами, которых никто не может расшифровать. Все было вырезано с величайшим искусством и тщательно отполировано, так что деревянные изделия казались на ощупь фарфоровыми. Гораздо менее удачными показались нам каменные копии знаменитых больших изваяний. Один островитянин привез чудесный головной убор из перьев и искусно сделанный из того же материала наряд. Такого обилия поделок я не видел до сих пор на полинезийских островах; обычно жители этой области предпочитают не обременять себя трудами. Здесь же нас по сути дела встретила целая артель замечательных резчиков по дереву. Непосвященному человеку могло показаться, что авторы этих гротескных фигурок обладают неуемной творческой фантазией. Но если присмотреться, оказывалось, что повторяются одни и те же немногочисленные мотивы. Вариации не выходили за границы строго определенных канонов.

Незадолго перед тем я изучал в Национальном музее Чили собранные Местным образцы современного народного искусства острова Пасхи, и, когда пасхальцы стали показывать нам свои изделия, мне ничего не стоило их удивить тем, что я знал название каждой фигурки. Ведь это были безупречные повторения предметов, которые нашли на Пасхи еще первые европейцы и которые теперь можно увидеть только в музеях. Оригиналы сегодня ценятся страшно дорого, а так как добыть их уже негде, островитяне поддерживают оборот, снабжая рынок хорошими копиями.

Резчики, смущенно улыбаясь, показывали на свои драные штаны и босые ноги, дескать, возьмем в обмен одежду и обувь. И вот уже на палубе полным ходом развернулся торг. Движимые не только жаждой приобретения, но и врожденной добротой, наши люди ринулись в каюты и вынырнули оттуда со всем, что у них было лишнего из одежды. Вдруг появилась маленькая Аннет в своей пижаме. Забравшись в гущу участников обмена, она потянула за ноги поразившего ее птицечеловека, которого держал под мышкой обладатель одной из самых свирепых физиономий. Увидев, что фигурка понравилась ребенку, он немедленно преподнес ее в дар Аннет. Ивон живо сходила за ответным подарком. Подошел фотограф, дернул меня за рукав.

— Послушай, там стоит один тип, у него за пазухой какая-то диковинная штука. Говорит, что-то очень старинное, из поколения в поколение передавалось…

Я улыбнулся, но на всякий случай последовал за фотографом, который подвел меня к опрятно одетому худощавому человеку с лицом араба, только побледнее кожа, и с гитлеровскими усиками.

— Буэнос диас, сеньор, — приветствовал он меня и с таинственным видом вытащил из-под рубахи маленький плоский камень с выгравированным птицечеловеком.

Я сразу увидел, что гравировка недавняя, и, не дожидаясь, когда владелец начнет говорить о предках, воскликнул с нарочитым восхищением: — Как, неужели ты это сам сделал?!

Он на секунду смешался, растерянность боролась на его лице с улыбкой, потом порозовел от гордости и посмотрел на свой шедевр, соображая, что вообще-то обидно уступать кому-либо честь авторства.

— Да, — самодовольно подтвердил он, явно упиваясь собственным мастерством.

Ему не пришлось пожалеть о своем признании: фотографу камень понравился, и он купил его.

Незаметно к борту корабля подошла еще лодка, и мне доложили, что по трапу поднимается белый. Молодой, подтянутый флотский офицер представился помощником губернатора и приветствовал нас от имени своего начальника. Мы пригласили его в салоп выпить стаканчик и объяснили, почему остановились в этом месте. В ответ мы услышали, что сейчас из-за плохой погоды все равно не смогли бы стать на якорь около деревни, но завтра утром не мешало бы нам перейти под прикрытие другого мыса, ближе к селению, тогда они постараются нам помочь высадиться на скалы. Далее мы узнали, что прошло ровно полгода, как их навестило последнее судно — разумеется, чилийский военный корабль. А годом раньше к острову подошел роскошный лайнер. Губернатора запросили, есть ли в местном отеле лифт и подходит ли трамвай к пристани. Когда же он ответил, что на острове нет ни отелей, ни пристаней, пассажиров не стали высаживать на берег. Зато на борт лайнера допустили несколько островитян, которые доставили сувениры и сплясали хюлу на палубе, после чего туристы отправились дальше осматривать Тихий океан.

— Ну, мы-то сойдем на берег, хотя бы нам пришлось добираться вплавь, — рассмеялись мы, не подозревая, что эти слова окажутся почти пророческими.

Возвращаясь к трапу, офицер предложил нам оставить на борту кого-нибудь из островитян лоцманом для завтрашнего перехода.

— Они крадут, как сороки, — добавил он, — так что, пожалуй, лучше всего оставить бургомистра. — Вы уже познакомились с ним?

Нет, я еще не успел. Гордые подданные привели своего бургомистра. Это был тот самый тип с гитлеровскими усиками и поддельным камнем. Рубаха его оттопыривалась, теперь за пазухой лежали вещи, полученные от фотографа.

— Вождей у нас больше нет, но вот вам бургомистр острова Пасхи, — сказал офицер, добродушно похлопывая усатого по плечу. — К тому же он лучший на острове резчик по дереву.

— Си, сеньор, — просиял бургомистр и смущенно опустил глаза.

Его приятели окружили нас тесным кольцом, каждому было лестно, что у них есть свой выборный бургомистр. Я видел много умных лиц в толпе; несколько человек выделялись властным, волевым видом.

— Си, сеньор, — повторил худощавый и выпятил грудь так, что из-под рубахи выглянули старые брюки фотографа. — Я уже двадцать восемь лет бургомистр. Они переизбирают меня каждый раз.

«Странно, почему они выбирают такого чудака, — подумал я. — Как будто нет более подходящих кандидатов».

Офицеру пришлось пустить в ход всю свою власть, чтобы заставить наших гостей сойти в лодки. Остался только бургомистр. Не знал я тогда, что он будет главным действующим лицом самого удивительного приключения, какое я когда-либо переживал.

На другой день рано утром меня разбудил скрежет якорных цепей. Натянув штаны, я вышел на палубу. Солнце уже пробудило краски, стерло ночные тени, и я увидел приветливый желто-зеленый остров. Вдали на склоне стояли нетленные истуканы. Но никто не жег костров, никто не молился божественному восходу, вообще никого не было видно. Остров казался безжизненным, словно жители приняли нас за работорговцев и ушли под землю. — Буэнос диас, сеньор.

Опять этот бургомистр. Приветствуя меня, он приподнял шляпу. Одну из наших шляп, потому что вчера он прибыл без головного убора.

— Буэнос диас, бургомистр, что-то не больно людно на берегу. — Верно, — согласился он. — Но эта земля теперь уже не наша, мы живем в деревне на другом конце острова, а сюда пускают только овец, которые принадлежат военным морякам. Посмотрите, — он указал на круглый пригорок.

В самом деле я отчетливо увидел стадо овец, которое серым одеялом ползло по склону.

Судно уже снялось с якоря, и залив остался позади. Мы скользили вдоль отвесных скал, хищный прибой здесь изгрыз вулканические породы, и получились головокружительные пропасти. Будто в разрезанном торте, чередовались ржаво-красные и желто-серые слои, а на самом верху гребень был оторочен зеленой травой и древними стенами, которые грозили свалиться с обрыва. Километр за километром шли неприступные кручи, потом остров опять сплющился, потянулась каменистая равнина, берущая начало у круглых травянистых конусов и бугров в глубине острова. Но нигде зелень не доходила до бурлящего прибоя, весь остров защитным валом окружало беспорядочное нагромождение черных лавовых глыб. В одном только место степь прорывалась к самому морю, и остров точно улыбался нам приветливой улыбкой, радуя глаз видом широкого солнечного пляжа.

— Анакена. — Бургомистр благоговейно склонил голову. — Здесь жили в старину короли. Вот на этом берегу высадился основатель нашего рода Хоту Матуа.

— А теперь кто тут живет?

— Никто. Только хижина пастухов стоит.

Я окликнул капитана, он согласился, что здесь отличное место для лагеря.

И этот залив скрылся позади, снова потянулся дикий берег с обрывами и глыбами лавы, и только на самом западе мы опять увидели плавно спадающий к морю откос и на нем деревню Хангароа. Белые домики в аккуратных садах, тут и там в окружении одиноких пальм и деревьев; на пригорках поодаль виднелись купы эвкалиптовых насаждений. Длинная ограда обозначала границу деревни, весь остальной остров был овцефермой военно-морских сил.

— Вот моя родина, — горделиво произнес бургомистр. Ничего не скажешь, красиво! Мы не могли оторвать глаз от берега. Даже Аннет притихла на руках у Ивон и как завороженная смотрела на кукольную деревушку под огромным голубым небом. Внезапно повсюду замелькали люди, и все они, кто бегом, кто верхом, мчались в одном направлении — туда, куда шло наше судно.

— До чего здорово! — восхищался Тур-младший. — Совсем как в театре.

Капитан распорядился поднять флаги, и они мелькали над кораблем всеми цветами радуги и всеми символами морского кода, начиная от «чумы» и кончая «почтой»; приветственно ревела судовая сирена. В ответ на берегу кто-то поднял на одиноком флагштоке чилийский флаг. Бургомистр вытер глаза рукавом.

— Сеньор, — заговорил он, — это страна Хоту Матуа. Это моя страна. Двадцать восемь лет я здесь бургомистром. Чем был бы остров Пасхи без меня? Ничем. Остров Пасхи — это я. Я — остров Пасхи, — твердил он с чувством, ударяя себя в грудь.

Полно, уж не Гитлера ли я вижу перед собой? Нет, конечно, нет, ведь этот дурачок бесконечно добрее и безобиднее. Он доволен тем, что у него есть. Даже не помышляет о том, чтобы отнять у овец земли по ту сторону ограды.

— Сеньор, — приступ красноречия продолжался, — мы с вами единственные знаменитые люди на этом острове. Все знают меня. А кто знает губернатора? Люди приезжали даже из Германии, чтобы взять для анализа кровь из моего уха. Из Глазго и Австрии пишут и просят прислать резные работы бургомистра острова Пасхи. Мир знает меня. Так дайте же мне вашу руку, сеньор, как друг!

Мы обменялись рукопожатием, и бургомистр вежливо попросил разрешения называть меня сеньором Кон-Тики.

Новый мыс заслонил деревню, пошли отвесные кручи и разбросанные у их подножия угрюмые лавовые островки, похожие на замки с остроконечными башнями. Бурлил прибой, буйные волны лихо обрушивались на камни и откатывались назад, раскачивая наше судно. Бургомистра укачало, и он побрел к шезлонгу, но все-таки прерывающимся голосом сообщил мне, что как раз здесь развивали свою деятельность птицечеловеки. Он показал на причудливую фигурку, которую Аннет уложила в кукольную кроватку.

За мысом мы вошли в своего рода открытый залив. Правда, берег и здесь был высокий и обрывистый, но все же намного ниже. Конные и пешие двигались более коротким путем, они срезали мыс, и на зеленом косогоре над обрывом уже скопилась тьма людей и коней. В одном месте люди будто струйкой стекали вниз по стенке к штурмуемым прибоем глыбам черной лавы, где кто-то спускал на воду лодку. И вот уже за нами, подпрыгивая на волнах, идет вельбот. Капитан подошел к берегу, насколько это было возможно, и отдал якорь.

Бургомистр сразу ожил.

— На нашем языке «здравствуйте, все» будет Иа-о-рана куруа, — прошептал он мне. — Крикни эти слова, когда сойдешь на берег, нашим это понравится.

Перевоз по буйным волнам доставил немало волнующих минут избранным, которые отправились на берег. Курчавый гребень поднял нас и швырнул за огромный камень; рулевой-островитянин искусно развернул лодку и успел увести ее от очередного вала. Здесь не было ни гавани, ни мола, только творения необузданной природы. За барьером из лавовых глыб на спускающейся вниз узкой полке плотной шеренгой стояли островитяне.

— Иа-о-рана куруа! — крикнул я что было мочи, когда мы пересекли рубеж их царства.

— Иа-о-рана куруа! — прокатилось по стенке ответное приветствие, и разом все зашевелились, чтобы помочь нам сойти на берег.

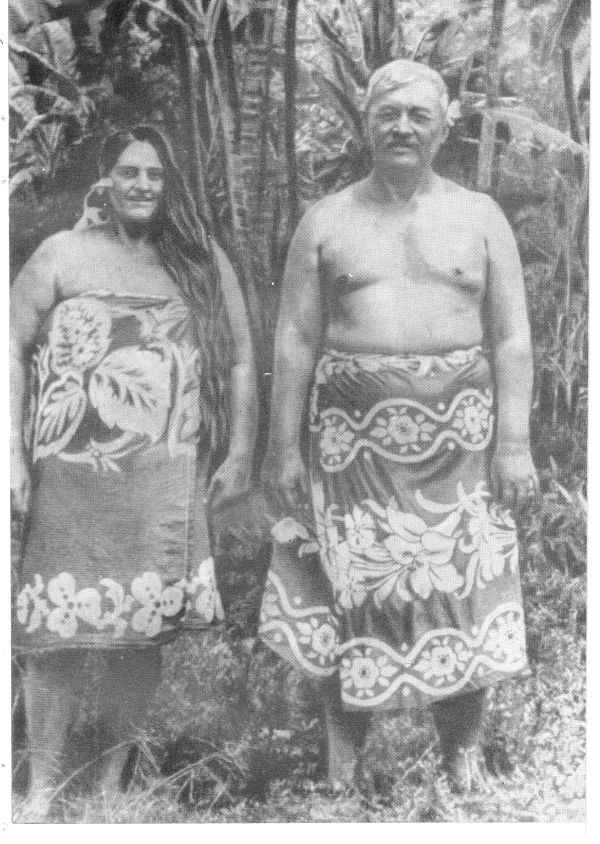

Кого только тут не было; казалось, нас встречали если не все, то почти все девятьсот жителей острова. Это были полинезийцы, правда далеко не чистокровные, и одежда на них при всей ее пестроте была явно заморского происхождения. Не успел я выбраться из пляшущей лодки, как меня схватила за руку сгорбленная старуха в платке.

— Секрет, сеньор, — хрипло прошептала она. Пододвинула поближе корзину с бататом, подняла один клубень и с таинственным видом дернула угол лежавшей под ним тряпки.

Я сказал спасибо и пошел дальше. Разглядеть я ничего не успел, но вряд ли секрет был такой уж важный, коли его поверяли на глазах толпы. Из тех, кто стоял вдоль полк:? многие держали в руках деревянные фигурки и какие-то узлы, однако больше никто мне ничего не предлагал. Пропуская нас мимо себя, они бормотали: «Иа-о-рана! Иа-о-рана!»

Вдоль гребня наверху чернела шеренга ожидающих, среди которых выделялся белый человек в развевающемся одеянии. Я сразу понял, кто это: самый могущественный человек на всем острове, патер Себастиан Энглерт. Он написал книгу о Пасхи. В Чили его называли некоронованным королем острова. «Если вы с ним подружитесь, — сказали мне там, — вам будут открыты все двери, но горе тому, кого он невзлюбит».

И вот он передо мной. Широкоплечий, осанистый, в длинной белой сутане, перевязанной шпуром в поясе, обут в большие блестящие башмаки, капюшон сутаны откинут. Он стоял на фоне сказочно синего неба с обнаженной головой и пышной бородой, напоминая апостола или пророка.

Глядя на румяное лицо с пытливыми, умными глазами в окружении улыбчивых морщинок, я протянул руку патеру.

— Добро пожаловать на мой остров, — приветствовал он меня. Я отметил про себя притяжательное местоимение.

— Да, я всегда говорю мой остров, — продолжал он, широко улыбаясь, — потому что считаю его своим и не уступлю никому ни за какие миллионы.

Я ответил, что вполне понимаю его и мы готовы во всем ему подчиняться. Патер рассмеялся.

— Вы любите туземцев? — внезапно спросил он, испытующе глядя на меня.

— Люблю тем больше, чем они натуральнее, — сказал я. Патер Себастиан просиял.

— Тогда мы станем хорошими друзьями.

Я представил Гонсало, шкипера, врача и других своих спутников, после чего мы вместе прошли к джипу, который стоял между лавовых глыб и пасущихся коней. Сначала мы ехали зигзагами по ухабам, потом началась колея, она привела нас к деревне. Мы въехали внутрь ограды и вскоре остановились у стоящего особняком домика губернатора.

Вышел невысокий, плотный человек в серо-зеленом мундире, очень сердечно нас встретил и пригласил пройти в кабинет, где быстро были совершены все формальности.

Мы сидели лицом к лицу с двумя важнейшими деятелями на острове — старым мудрецом патером Себастианом и моложавым военным губернатором Арнальдо Курти. Первый прожил здесь уже двадцать лет и собирался до конца своих дней оставаться на Пасхи, второй прибыл на военном корабле, чтобы два года именем правительства управлять островом. Один олицетворял опыт, другой власть, кто же из них верховодит? Мы быстро убедились, что они составляют единое целое, повседневно сотрудничают, разрешая самые неожиданные проблемы, какие могут возникнуть только в своеобразнейшей общине на уединеннейшем из островов.

Капитан предъявил список экипажа, врач экспедиции — медицинское свидетельство, на этом официальная процедура окончилась.

— Желаю успеха в раскопках, — сказал губернатор, пожимая мне руку. Просим соблюдать лишь два запрета: вы не должны давать островитянам оружия, а также спиртных напитков. Нас это вполне устраивало.

— Да, и еще одно дело, — губернатор почесал в затылке. — Понимаете, вы человек довольно известный здесь на острове и причинили нам немало хлопот. Патер рассмеялся и погладил бороду.

— Да уж, теперь пусть ваше судно несет караул, — сказал он. Мы ничего не понимали, но за объяснением дело не стало. Когда пасхальцы узнали, что плот «Кон-Тики» благополучно пересек океан и добрался до полинезийских островов, их это очень заинтересовало. Чем они хуже своих предков, совершавших такие плавания? На безлесном острове бревен для плота не было, но несколько человек сколотили из досок лодчонку и вышли в море ловить рыбу. Течение подхватило их, и — прощай, остров Пасхи! Пять недель спустя, нечаянно повторив дрейф «Кон-Тики», голодные, изможденные путешественники пристали к одному из атоллов архипелага Туамоту, откуда перебрались на Таити. Нашлись желающие последовать их примеру. Другие островитяне смастерили лодку и собрались выйти в море, будто бы за рыбой. Но губернатор обнаружил в лодке канистры с пресной водой и заподозрил неладное. Выпускать людей в дальнее плавание на такой скорлупке было слишком опасно, и он распорядился вытащить лодку на берег. Заговорщики все равно попытались уплыть, тогда он приставил к лодке вооруженную охрану. Кончилось тем, что ночью караульный бежал вместе с остальными. Эту лодку отнесло еще дальше на запад, и мореплаватели, страшно довольные, сошли на берег Атиу, далеко за Таити. После этого охота к перемене мест приобрела характер эпидемии. Две компании смастерили себе по лодке, которые теперь лежат наготове. Вся деревня знает, что за этим кроется, и, хотя на острове живет только горстка белых, приходится выделять из них одного человека, чтобы круглые сутки стеречь лодки.

— Если бы я мог объявить островитянам, что мы все равно догоним новых беглецов на вашем судне, караул можно снять, — заключил губернатор.

Я дал свое согласие.

— Караульщики пригодятся нам в других местах, — сказал он. — Островитяне крадут до двух тысяч овец в год. У нас есть что-то вроде тюрьмы для самых отъявленных воров, да что толку, ведь заключенных приходится отпускать домой, чтобы могли поесть. Если мы будем кормить их в тюрьме, все станут преступниками, лишь бы кормили бесплатно.

— А вообще-то они люди славные, — продолжал губернатор, и патер Себастиан кивнул. — Надо только постараться понять их. Серьезных происшествий или драк не бывает. Дальше воровства дело никогда не заходило, да и то надо помнить, что островитяне дарят так же охотно, как крадут. Здесь свое отношение к собственности, они не придают ей такого значения, как мы.

Патер Себастиан обещал подобрать дельных работников для наших раскопок, определить им дневной заработок и паек. Мы узнали, что наши меновые товары куда дороже для пасхальцев, чем любое золото и деньги, ведь на острове нет ни лавок, ни кино, даже парикмахерской.

Было решено, что залив Анакена в другом конце острова лучше всего подходит для лагеря экспедиции. Причин для такого выбора было много. Это самое красивое место на всем побережье. Там единственный приличный песчаный пляж, можно на плоту свезти наше снаряжение. До деревни оттуда далеко, меньше опасность краж и всяких недоразумений, К тому же это овеянная преданиями королевская долина, где впервые пристал к острову легендарный Хоту Матуа. Что еще могли мы себе пожелать?

После великолепного угощения в домике губернатора мы вернулись на судно. Прибрежные утесы по-прежнему были усеяны островитянами, и мы разрешили всем желающим осмотреть наш корабль, чем порадовали патера Себастиана. На этот раз пасхальцы показались мне с виду более аккуратными, а главное — но такими оборванцами, как при нашей первой встреча. И я сказал об этом бургомистру, который тоже успел побывать дома и надеть целую рубаху. Он хитро улыбнулся.

— Это у нас такая уловка. Наденешь на себя старье, тебе больше платят за деревянные фигурки.

Из-за волнения на море далеко не все смогли попасть на судно, по мы обещали пригласить остальных в другой раз. Только последняя партия собралась возвращаться на берег, как прибежал капитан с книгой для посетителей.

— Пусть наши гости распишутся, — сказал он, подавая книгу самому сметливому с виду туземцу.

Пасхалец взял книгу и ручку и с озабоченным лицом пошел к товарищам; развернулось какое-то оживленное обсуждение. Наконец все тот же туземец вернулся к капитану и хмуро возвратил ему гостевую книгу — без единой подписи.

— Что, из вас никто не умеет расписываться? — спросил капитан.

— Почему, многие умеют. Но они не хотят. Гонсало, который слышал этот разговор, взял книгу и подошел с ней к пасхальцам, дескать, он чилиец и, может быть, им его будет легче понять. Но когда он начал им объяснять, в чем дело, поднялся страшный шум и дело чуть не дошло до потасовки, потому что один из туземцев порывался выбросить книгу за борт. Пришлось мне решительно вмешаться, чтобы выручить Гонсало. Взъерошенный и разгоряченный, он подошел ко мне.

— Это просто невероятно, — воскликнул он, — они отказываются расписываться, говорят, что вот так обманули их предков и увезли в рабство в Перу!

— Не может быть, они не могли сохранить этот случай в памяти, — заметил кто-то.

Но когда мы подсчитали, получилось, что жертвами налета работорговцев были деды нынешних пасхальцев, да и отцы многих 113 них уже родились на свет к тому времени.

Гостевую книгу живо убрали, и я объявил гостям, что пора прощаться, мы снимаемся с якоря. Никто не послушался. Сколько мы ни гудели сиреной и как ни старались механики, пуская машину, произвести побольше шума и грохота, ничто не помогало. Пришлось мне проводить несколько человек до трапа и заставить их спуститься в одну из двух ожидающих лодок. Только я велел привести остальных, как увидел, что первые уже гребут к берегу, ведя на буксире вторую лодку, которая почему-то вдруг наполнилась водой. Я окликнул их, сказал, чтобы взяли своих товарищей, и услышал в ответ, что они вернутся, вот только отвезут пассажиров и вычерпают воду из лодок. Мы издали, ждали, сигналили гудком, но лодки не возвращались. Нам надо было, пока не стемнело, перейти на другую стоянку, и в то же время мы не знали здешних вод и не могли на своей шлюпке высадить на берег гостей. Пришлось поднять якорь и трогаться в путь с полутора десятком новых пассажиров. Сами они ни капли не волновались, словно так и надо. Накормив ужином команду, кок накрыл стол для шестнадцати пасхальцев. Они налегли на угощение, но вскоре ринулись к фальшборту, потому что началась качка. Подойдя опять к берегу, мы отдали якорь под прикрытием той же скалы, что накануне, однако нам и здесь не удалось избавиться от непрошеных пассажиров. Стемнело, начал накрапывать дождь. Впустить этих пиратов на ночь в каюты? А потом считай пропажи… В конце концов я предложил им выбирать: либо они спят на люке на палубе, либо сами гребут к берегу на нашем алюминиевом плоту, в два захода управятся. Они выбрали второе, и мы спустили на воду плот. Но тут вдруг выяснилось, что каждый хочет плыть во второй заход. Видно, сегодня нам их но спровадить.

Веселые и сытые пасхальцы извлекли откуда-то гитару и принялись отплясывать хюлу на фордеке. Получилось здорово! Команда давно не сходила на берег и не знала никаких развлечений, и при звуках зажигательной музыки все оживились. Раз уж гости все равно остались на борту, давайте веселиться. Под аккомпанемент гитары и хлопающих ладоней зазвучала песня, а судовой фонарь создавал полную иллюзию сценического освещения.

— Те тере те вака те Хоту Матуа!..

Веселые пираты заразили своим беспечным настроением и ученых, и моряков, и вот уже все, как могут, подпевают и притопывают ногами.

Внезапно появился бургомистр. Мокрый и продрогший он сидел в маленькой лодке и с ним еще три приятеля. Поторговавшись, мы договорились, что пустим эту четверку на борт, а они за это отвезут шестнадцать пассажиров на берег. А чтобы никому не было обидно, всем разрешили еще час провести на судне. Бургомистр с радостью согласился и поднялся с друзьями на борт. Поблагодарил за то, что мы позволили первому отряду задержаться еще на час, и не мешкая спросил, нельзя ли его четверке тоже получить угощение, какое получили другие?

— Можно, — ответил я дипломатично. — Потом, как только те шестнадцать будут на берегу.

С довольным видом бургомистр пошел к музыкантам и с полминуты помогал отбивать такт. Затем сорвался с места, подбежал ко мне и заявил, что надо немедленно отправлять домой остальных, не то они в пути промокнут и озябнут.

Сколько я за них ни заступался, ни доказывал, что до конца условленного времени еще далеко, ничто не помогало. Бургомистр крикнул музыкантам, чтобы кончали играть. Тогда я изменил тактику.

— Кстати, можете поесть сейчас, если хотите, — предложил я. Он сразу забыл о музыкантах и прямиком отправился в камбуз к коку. И когда он выглянул, чтобы проверить, где остальные трое, его челюсти уже полным ходом работали.

Правда, бургомистр сдержал слово, через час лодка направилась к темному берегу. В ночи разносилась музыка и смех, банкет прошел успешно.

— Охой! Те тере те вака те Хоту Матуа…

Вот как получилось, что на следующее утро, когда мы подошли к долине королей, на столе в нашей кают-компании спал сам бургомистр Пупа Вселенной.

Глава третья. По вулканическим туннелям

В Анакенской долине было безлюдно, когда наш первый маленький отряд начал подыскивать хорошее место для палаток на прибрежной площадке. Однако вскоре на пригорке показался всадник. Он подъехал ближе, это был местный пастух. Соскочив с коня, он подошел к нам и поздоровался. Пастух жил в побеленном каменном домишке в западной части долины, на его попечении были все овцы в этой части острова. Услышав, что мы задумали поселиться в Анакенской долине, он сразу указал на небольшой каньон с просторными пещерами. Дескать, это пещеры Хоту Матуа, в них некогда жил первый король и его спутники, подлинные первооткрыватели острова. Потом они поставили себе большие камышовые хижины.

Островитянин говорил о Хоту Матуа, как англичане говорят о королеве Виктории. Он не допускал и мысли, чтобы кто-то не знал Хоту Матуа, который для пасхальцев является альфой и омегой, чем-то средним между библейским Адамом и Колумбом.

Я объяснил, что нам незачем занимать пещеры, у нас есть с собой готовые хижины из непромокаемого материала. Тогда пастух указал в противоположном направлении.

— Если у вас палатки, можете спать вон там, повыше пляжа, где стояла хижина Хоту Матуа, — сказал он и проводил нас к ровной площадке у подножия куполовидного пригорка.

Здесь всюду сохранились следы былого величия. Посреди береговой излучины и на обоих флангах лицом к морю расположились три алтаря из огромных каменных блоков. Они стояли над самым пляжем, и можно было бы принять их за укрепления, прикрывающие равнину от вторжения с моря, если бы рядом не лежали на песке огромные фигуры из серо-желтого камня, свидетельствуя, что кладка служила опорой для них.

Они лежали ничком, головой внутрь острова — значит, до свержения идолы стояли спиной к морю, лицом к открытой культовой площадке. Вдоль центрального алтаря лежало бок о бок несколько павших богатырей, а по соседству валялись венчавшие их громадные цилиндры из ржаво-красного камня. На высокую мощную кладку в восточной части залива опиралась в прошлом лишь одна статуя, зато она, хоть и уткнулась теперь носом в землю, казалась намного дороднее своих стройных родичей с соседней террасы. Подле этого великана и жил некогда сам Хоту Матуа. Пастух благоговейно показал на мощный фундамент, который еще возвышался над землей. Дальше виднелась своеобразная пятиугольная печь, там прежде находилась королевская кухня.

Уж здесь-то мы, несомненно, будем копать! И мы разметили лагерную площадку по соседству, на культовой площадке возле головы поверженного идола. Пастух внимательно следил за нами и до тех пор твердил, что тут в древности жил король, пока не уверился, что мы все полностью осознали, где находимся. Получил пачку сигарет и весьма довольный отправился по своим делам.