Романов В

За всё платит форвард

Перед самым началом матча, когда футболисты московского «Полета» и барселонского «Эспаньола» выстроились в центральном круге, Лобов вдруг сообразил, что на этом стадионе «Сарриа» ему не довелось бы сыграть и семь лет назад, даже если бы нелепая травма в последней контрольной игре не вычеркнула его из заявки сборной. Он остался тогда дома, а сборная отправилась на чемпионат мира в Испанию и три встречи провела здесь, в Барселоне, но не на этом, чисто футбольном, стадионе без беговых дорожек, а на стотысячном «Ноу Камп».

— Здесь в 82-м играли итальянцы с бразильцами, и Марадону с этого поля удалили, — тихонько сказал Лобов стоявшему рядом Бондаренко.

— Ну и хрен с ними со всеми, — буркнул тот.

«Поделом тебе, Алексей Иваныч, — подумал Лобов, — кому нужна сейчас твоя лирика».

Пока судья бросал монетку и капитаны выбирали ворота, Лобов посматривал на бурлящие трибуны, где все проходы были забиты людьми. Ворота «Полета» оказались слева от центральной трибуны, а за левой трибуной вырастали жилые дома, и там на балконах люди тоже размахивали флагами «Эспаньола».

Прежде чем ввести мяч в игру, Лобов машинально глянул на табло, и ему показалось, что, дожидаясь свистка судьи, огромная красная стрелка набирает скорость. Быстро ли пролетит это время, эти девяносто минут? А что если понадобятся еще тридцать?

Дома «Полет» с «Эспаньолом» в первом четвертьфинальном матче Кубка УЕФА сыграл вничью — 1:1, впрочем, «домом» для «Полета» был тогда тбилисский стадион: в Москве в марте играть нельзя. А в Барселоне весна — словно наше лето.

— Классная поляна, — шепнул Лобов Бондаренко.

— Ну и хрен с ней, — услышал в ответ. — Чего ждешь-то?

И Лобов катнул мяч под ногу Бондаренко, тот отдал пас назад в среднюю линию. Игра началась...

В эти ворота у левой трибуны и были забиты за девяносто минут два гола. В первом тайме испанцы забили «Полету» с пенальти после того, как Кочнев сыграл рукой.

Лобов не мог ошибиться: стрелка на табло в это мгновение замерла, точно вслушиваясь в рев ошалевших от счастья трибун.

А во втором тайме в штрафной площадке «Эспаньола» ударом сзади по ногам сбили того же полузащитника Кочнева. В гнетущей тишине Бондаренко устанавливал мяч на одиннадцатиметровой отметке. Лобов подбежал к нему.

— Бей в левый! Справа он все тянет!

— Да пошел он!.. — рявкнул Бондаренко и с такой силой пробил в правый угол, что испанский вратарь, хоть и угадал, и бросился вправо, но не успел за мячом.

Грустный вздох стадиона, и спустя мгновение — нарастающий гул: «Эспаньол», «Эспаньол»!

Испанцы в ярости обрушились на ворота гостей, их штурм прервал лишь свисток арбитра. Основное время кончилось.

— Еще полчаса пахать! — недовольно проговорил Бондаренко, возвращаясь вместе с Лобовым в раздевалку.

Лежа на массажной скамье, отдавшись полностью на волю неистового в своем деле Стрелкова, Лобов улыбался. Стрелков недоуменно смотрел на него, но спросить не решился.

Оставалось десять минут до конца второй, дополнительной пятнадцатиминутки. Игра уже совсем разваливалась. Старший тренер «Полета» Сергей Николаевич Барсуков застыл с посеревшим лицом на скамейке запасных и лишь переводил взгляд то влево, то вправо: чтобы уследить за мячом, даже голову поворачивать не надо — обе команды чуть ли не в кучу сбились в центре поля, до штрафных площадей дело уже и не доходит.

Слева от Барсукова покачивался замначальника Управления футбола Веселов. Он вертелся из стороны в сторону, то бил себя руками по коленям, то хватался за голову. Справа от Барсукова невозмутимо застыл невысокий мускулистый Лопарев, второй тренер, бывший защитник «Полета». «Выноси, выноси», — то и дело шептал он. Массажист Стрелков кусал губы: он замер в какой-то неловкой позе, потому что одной рукой держался за ручку стоящего на траве «адидасовского» ящичка — массажист словно замер на старте, готовый рвануться на поле, на помощь кому-нибудь из ребят.

— Да что же это они делают! — не выдержав, вскрикнул врач команды Николай Максимович Гудовичев. — Мало им, что ли, пообещали? Те уже еле ползают! Такого шанса в жизни не будет!

Своим криком врач будто разбудил тренеров.

— Давай выпустим Назмутдинова, — сказал Лопарев Барсукову. Но слишком громко сказал — Веселов услышал.

— Вот именно! — вмешался тот. — Вместо Лобова! Он же совсем мышей не ловит!

Лобов действительно стоял в центральном круге, на своей половине поля, рядом с испанским защитником и давно уже не получал мяча. Он видел, как все устали, как вообще развалилась игра — у обеих команд. Ему казалось, что даже зрители устали — уже не рев доносился с трибун, а какой-то тяжелый хрип.

И Барсуков не сводил глаз с Лобова.

— Выпускай Назмутдинова, — процедил Барсуков Лопареву и, помедлив, добавил: — вместо Кочнева...

— О'кей! Лопарев вскочил и тотчас недоуменно взглянул на Барсукова, словно тот ошибся.

— Вместо Кочнева, — угрюмо повторил Барсуков.

— О'кей! — уже хмуро кивнул Лопарев и побежал к разминавшимся запасным.

Это правильное решение, пусть парень сыграет, а то зря везли, что ли! — тараторил Веселов. — Со свежими силами хоть побегает! Только надо было вместо Лобова, а?

Он уставился в лицо Барсукову, но тот ответил лишь гримасой, так раздражала его болтовня Веселова.

— Надо будет в Москве серьезный разговор провести, — не дождавшись ответа, продолжал Веселов. — Разболтались тут все, разве это игра! Стыд перед Европой! Конечно, «Эспаньол» не подарок! Но ведь и не «Реал», и не «Эйндховен»! Так повезло со жребием, и не проскочить! Сперва в Тбилиси опозорились. Ну, там ладно, мяч в ворота не лез! Но здесь-то... наоборот, подфартило, отыгрались, а ведь он мог пенальти и не дать! Они же все, эти судьи треклятые, всегда против нас! Ты посмотри, нет, ты посмотри, куда он свистит!..

— Да замолчите вы наконец! — не выдержал Барсуков. — Дайте игру досмотреть!

— Разве это игра! — обиженно буркнул Веселов, но все-таки умолк.

А на поле уже появился Назмутдинов и сразу рванулся к мячу.

Барсуков же следил за Лобовым. Тот тоже посмотрел в сторону

скамейки, и Барсуков жестом показал ему, чтобы сместился чуть влево. Но Лобов смотрел не на тренера. За скамейкой запасных, в пятом ряду сидела Кармен. Он отыскал ее, точно телеобъективом выхватил из толпы. Ему даже показалось, что она улыбнулась ему. Но, может быть, лишь показалось.

В этот момент Назмутдинов подхватил мяч, пробросил его себе же на ход по правому краю и помчался к воротам испанцев. Это все произошло перед самой скамейкой. Веселов не усидел, вскочил с криком: «Давай, Рашидик!»

Лобов тоже устремился вперед, по месту левого инсайда, он оказался, пожалуй, в той как раз зоне, куда жестом показывал Барсуков. «Все верно, верно», — прошептал Барсуков.

Назмутдинов обыграл еще одного защитника и навесил мяч в центр штрафной площадки. Лобов сыграл на опережение, оторвался от защитника и в падении головой послал мяч в нижний угол ворот. Да так и остался лежать на траве. Назмутдинов бросился на него, подбежали ребята и навалились кучей малой на них обоих.

Все вскочили со скамейки. Гудовичев обнимал Барсукова, Веселов целовал массажиста Стрелкова.

А позади скамейки, в пятом ряду центральной трибуны, застыли в горестном отчаянии лица испанских болельщиков. И среди них одно было счастливым. Радовалась, стараясь не очень выдать себя, Кармен.

Вечером после ужина все собрались в «люксе» Веселова. Бодрые, свежевыбритые (перед игрой-го почти все не брились, верили в приметы), в модных цивильных костюмах. На журнальном столике перед Веселовым были разложены конверты с деньгами. Похлопывая по ним рукой, Веселов держал «тронную речь».

—...А с критикой Сергея Николаевича я все же полностью согласиться не могу. В дополнительные полчаса можно было, конечно, сыграть и получше. Но, к примеру, наш центрфорвард Алексей Иванович Лобов правильно сделал, что сберег силы для решающего момента. И Бондаренко — молодец. Если бы он, к примеру, не забил пенальти, никакой тридцатиминутки вообще бы не было. Так что судить мы должны по результату. А результат в нашу пользу. Мы в полуфинале Кубка УЕФА. Пусть «Реал» или «Эйндховен» туда еще выйдут. А оба-то они не выйдут, раз друг с другом играют. Значит, кого-то из них мы уже обошли, значит, мы сильнее кого-то из них, верно говорю? — и, удовлетворенный собственной шуткой, Веселов заразительно засмеялся.

Поддержал его только врач Гудовичев. Остальные вежливо заулыбались. Назмутдинов наклонился к Бондаренко и тихо сказал:

— Хоть мы и сильнее кого-то из них, в полуфинале лучше бы попался кто-нибудь другой, там еще «Славия», «Тулуза», «Мальме»...

— Да пошли они все! — ответил Бондаренко.

—...Деньги я всем сейчас раздам, — посерьезнев, продолжал речь Веселов. — Премия — как договаривались. Распишетесь в самолете. Рашидик, ты о чем болтаешь? Вчера тебя не слышно, не видно, но сегодня ты имеешь право говорить! Сегодня ты стал мастером! К примеру, можно быть мастером спорта, но не быть мастером футбола. Верно говорю? Улетаем завтра, в 16.00 всем быть внизу. Автобус отходит в 16.15. Сегодня вечером и завтра, когда будете покупать... сувениры... верно говорю? — не забывайте о правилах поведения советского человека за рубежом. По одному не ходить, только группами по три человека, от гостиницы далеко не забредать...

Барсуков скосил взгляд на Лобова. Тот сидел нахмурившись, сосредоточенно о чем-то размышляя.

— Зря ты Лобова задел, — шепнул Барсукову Лопарев.

— Ничего. Он не мальчишка, должен понять.

Лобов посмотрел на часы и неожиданно поднялся.

— Можно выйти, Петр Ермолаич? — прервав Веселова, спросил он.

Веселов запнулся. Секунду подумав, но так и не поняв, зачем Лобову понадобилось выйти, Веселов пожал плечами.

— Выйди, Алексей Иваныч, — торжественно разрешил он.

Дверь за Лобовым плавно закрылась. Назмутдинов с завистью смотрел ему вслед.

Алексей прошел по коридору, по крутой лестнице, которой пользуются обычно служители, а не гости отеля, спустился на свой этаж, снова пошел по коридору и вдруг увидел, как в конце этого коридора из номера вышел широкоплечий незнакомец и, захлопнув дверь, быстрым шагом направился к покрытой ковром парадной лестнице. Удивленный,

Лобов остановился: все номера в этой части этажа занимали члены команды, которые сейчас находились в «люксе» Веселова. После секундного раздумья Алексей прошел мимо номера, из которого вышел незнакомец, потрогал ручку двери: она не поддалась. Кто из ребят живет здесь, он не помнил. И решительно устремился вслед за незнакомцем. Сбежав с третьего этажа в холл, Алексей увидел, как широкоплечий незнакомец уже проходит через крутящиеся двери отеля. Лобов выскочил на улицу. Незнакомец уже садился в черный «мерседес», и через несколько секунд автомобиль выехал на широкую улицу Диагональ, где находился их четырехзвездочный гранд-отель «Кристина», но тут же свернул вправо на площадь Пабло Неруды. Алексей успел запомнить номер машины — МС 32315.

На лифте Лобов поднялся на свой этаж и, проходя мимо номера, из которого вышел незнакомец, тронул ручку. Она поддалась, и Алексей вошел в комнату. Она была пуста. Из ванной доносился шум воды. Лобов приоткрыл дверь и увидел врача Гудовичева: голый по пояс, тот полоскал горло. Увидев Лобова, врач чуть не захлебнулся и проглотил полосканье.

— Ты что, Леша?! — сердито проговорил Гудовичев. — Стучаться надо!

Лобов растерянно посмотрел на врача.

— Собрание закончили? — спросил он.

— Закончили, — кивнул Гудовичев. — Как ты ушел, так сразу и закончили. Деньги раздали, и все. Твой конверт кто-то из ребят взял. Да разве ж это деньги?! За такой-то успех всего по двести зелененьких?! А доллар этот треклятый опять упал. В их песетах и то получше бы вышло. А ты чего выскочил? Снова желудком маешься?

Все еще растерянный, Лобов кивнул.

Гудовичев вышел из ванной й подошел к банкетке для багажа, на которой стоял его «адидасовский» ящичек с медикаментами. Вытащил таблетки, протянул Лобову.

— Вот держи, это закрепляет. А я горло лечу. Хватанул пивка из мини-бара, а там лед сплошной. И привет.

Лобов, держа таблетки в руке, однако не уходил.

— Ты чего?

— В вашем номере кто-то был, — нерешительно выдавил из себя Лобов. — Я шел по коридору, а он выскочил из вашего номера. Сел в черный «мерседес» и уехал. В руках у него ничего вроде не было, а номер машины я запомнил: МС 32315.

— МС 32315, — растерянно пробормотал Гудовичев.

— Посмотрите, может быть, что-то пропало?..

— Вот черт! — вздохнул Гудовичев, снова открыл ящичек с медикаментами. —Так и есть. Пропала одна упаковка. Что же делать?

— Наверное, надо вызвать полицию, —пожал плечами Лобов.

— Нет-нет, вряд ли стоит вызывать, — заторопился Гудовичев. — Видишь ли, эта упаковка., ну, то, что мы называем... для вас... витаминами. А это на самом-то деле... ну, как тебе сказать... стимуляторы, что ли. Их вообще-то не рекомендуют... запрещают, значит... как допинги...

— Разве с этим у нас не покончено? — усмехнулся Лобов.

— Не все же рассуждают как Грамов! —с нотой злости в голосе ответил Гудовичев. — А куда без них денешься? Растет класс команд, увеличивается, сам понимаешь, и напряг, пупки-то не у всех держат! А выигрывать надо во что бы то ни стало. Без них какого-нибудь Марадону и не сдержать!

— Не надо было их на виду держать! Что же делать?.. Может быть, полицию вызвать?

— Еще чего?! — возмутился Гудовичев. — Газеты тут же растрезвонят— русские играли на допинге! Надо было тебе догнать этого сукина сына и врезать ему как следует!

— Растерялся я, — вздохнул Лобов.

— Звезде советского футбола грешно теряться, — миролюбиво протянул Гудовичев, улыбнулся и положил руку на плечо Лобову.

Тот мягко отстранил Гудовичева, положил таблетки на ящичек с медикаментами и пошел к выходу.

— Чего ж ты таблетки не взял?

— У меня все в порядке, — не оборачиваясь, ответил Лобов.

В коридоре к Лобову подскочил Назмутдинов.

— Алексей Иваныч, вот твой конверт. Веселов велел еще передать, что завтра в десять утра пресс-конференция. Чтоб ты обязательно был. А уж потом — по магазинам... И еще, слушай, ты зелененьких не одолжишь? Видик хочу купить.

— Откуда у меня? Кроме этих, — Лобов помахал конвертом, — ничего нет. Сам бы у кого-нибудь одолжил.

— Как думаешь, у кого из наших можно стрельнуть? — спросил Рашид.

— В свое время я у Бондаренко одалживал.

Рашид помрачнел.

— Мне он не даст. Он со мной вообще через губу здоровается. Вообразил, что я на его место претендент. Может, ты спросишь?

Лобов взглянул на часы.

— Ладно, спрошу. В каком он?

— В 316-м, — подсказал Рашид.

Лобов прошел по коридору, остановился около 316-го, постучал. Ему никто не ответил. Он взялся за круглую ручку, дверь открылась. Когда Лобов вошел в комнату, Бондаренко, сидя на кровати, считал деньги. Увидев Лобова, тотчас накрыл их одеялом. Но Лобов успел заметить, что денег было много, пожалуй, слишком много, и все зелененькие, доллары.

— Разбогател ты, — усмехнулся Лобов.

— Ни хрена. Это не мои, — буркнул Бондаренко. — Отдавать приготовил. И стучаться надо, когда входишь.

— Я постучался, — грубо ответил Лобов. — У тебя ж музыка гремит. — Он повернул ручку радиоприемника у кровати и выключил его. — Тут Назмутдинов у меня денег попросил. Видик хочет купить...

— Я же сказал: не мои! У меня самого ни хрена нет, — отрезал Бондаренко.

— Тогда извини.

Лобов вышел в коридор. Назмутдинов поджидал его, беседуя с Олегом Знобишиным. Тот уже успел переодеться. Форменный синий пиджак сменил на свою любимую зелено-красную клетчатую куртку. Не дождавшись подходившего к ним Лобова, Знобишин хлопнул Рашида по плечу и ушел. Они с Лобовым друг друга явно недолюбливали. Рашид растерянно посмотрел вслед Олегу и спросил Лобова:

— Чего вы с ним-то не поделили, Алексей Иваныч?

— Советов я ему много давал — и не только на поле. А есть люди, которые терпеть не могут, когда им хорошие советы дают. Ладно, не бери в голову. У Бондаренко нет денег.

— Мне Олег обещал достать, — Рашид кивнул в ту сторону, куда ушел Знобишин.

— А у него-то откуда?

— Не знаю...

— Видать, к другим советам прислушивается, — Лобов задумчиво покачал головой.

Объехав по кругу площадь Каталонии, голубой «сеат» свернул на бульвар Рамблас и на узкой проезжей части снизил скорость. Ночная жизнь на бульваре уже била ключом. Кармен, глядя вперед—приходилось то и дело тормозить, медленно продвигаясь в хвосте машин, — продолжала рассказывать:

— Из Мадрида я приехала сюда вместе с Будинским. Ты его, наверное, не помнишь?! Муж Исабель. Но еще на стадионе он куда-то смылся. Исабель сейчас на седьмом месяце. Так что, вполне возможно, он где-нибудь здесь, — она показала рукой в сторону улочек, перпендикулярно отходивших от бульвара, — тут полно заведений, которые он не против посетить. И относительно недорого. А может, ты помнишь его? У нас он играл в водное поло за «Москвич».

— Смутно помню, — Алексей улыбнулся.

Кармен, заметив его улыбку, на мгновение задумалась и вдруг рассмеялась.

— Я поняла, чего ты улыбаешься. Я ведь снова сказала: у нас. Да, представь себе: оказалась как будто на родине, а про Союз говорю — у нас. А про свою родину, Испанию, — у них. Поначалу запиналась, пыталась привыкнуть, а потом решила — буду говорить так, как получается. Так ты помнишь его или нет?

— Наверно, не помню. Зато помню, что, когда Исабель устраивала свадьбу — кажется, в «Советской», мы с тобой поссорились и я на свадьбу не пошел.

— А на той свадьбе и решилась моя участь. Там я и познакомилась с Пабло, он ведь был кузеном Исабель. Разбился здесь, неподалеку от Барселоны, — она сжала губы. — Так что впервые я приезжала сюда за ним, а второй раз — вот теперь, повидаться с тобой...

Лобов не ответил. Он смотрел в окно, наблюдая за тем, как из театра выходила роскошно одетая публика — сразу было видно, что это не те, кто ночью гуляет по бульвару, — и рассаживалась по машинам. Их «сеат» стоял на месте.

— Теперь, пока они не разъедутся, мы вряд ли сможем двинуться дальше. Это известный театр. Называется, если сказать по-нашему, «Большой театр Лицея».

— А куда мы едем?

— Тут уже совсем близко. Я покажу тебе памятник Колумбу, а рядом модель его шхуны на воде. Днем туда можно даже подняться. Совсем дешево. А потом посидим на набережной Колумба в маленьком ресторанчике. Там бывают настоящие устрицы. Я же тебе еще дома обещала — помнишь, в день отъезда, — что, если приедешь в гости, угощу устрицами.

Она бросила на него озорной и одновременно нежный взгляд, сняла правую руку с руля и нашла его руку.

— Я так соскучилась по тебе, Лешенька! — прошептала она и, помолчав, добавила: —Лучше бы я, наверное, и не приезжала домой, потому что, вернувшись сюда, я поняла, что всегда любила только тебя и больше никого... никогда... Не надо, не надо... ничего не говори...

Свеча на столике, за которым они сидели, догорала, широкий плоский подсвечник уже оплыл воском. Кармен, положив подбородок на кулачки, не сводила с Алексея глаз. А он доедал, уставившись в тарелку с устрицами, с непривычки путая необычные приборы и соусницы. Когда он поднял на нее растерянный взгляд, Кармен рассмеялась.

— Мама тебе привет передала, горячий и пламенный. Спросила: он все такой же хулиган?! Я говорю: нет, мама, он стал робким и застенчивым. А она не верит. Помнит, как ты с крыши забрался ко мне в комнату и напугал ее, когда вышел на кухню!..

Неожиданно она погрустнела.

— Боже, одиннадцать лет прошло, столько у нас всего было, а я... встретила тебя в Москве... и так заколотилось сердце, что чуть в обморок не упала... я раньше и не знала, что такое обморок... как в тургеневских романах... чудом на ногах удержалась... Ты стоишь, улыбаешься, а я думаю: ну, все, это конец!.. Ты еще помнишь ту ночь?..

— Да... — прошептал Алексей. Он отодвинул тарелку. — Помнишь, как я в тебя влюбился в седьмом классе и всех подряд колотил, кто за тобой увязывался. А ты ничего и не замечала...

— Замечала...

Кармен достала из сумочки платочек и приложила к глазам.

— Меня приглашают на два года играть в «Барселоне». Не в «Эспаньол», а в саму «Барселону», понимаешь?

— Я знаю, — кивнула Кармен, — читала в газетах. И что... ты? Разрешат тебе?

— Вроде бы разрешают. И я... дал согласие. С первого августа.

— С первого августа... — шепотом повторила Кармен.

На глазах у нее появились слезы.

— Ну что ты?.. — он погладил ее по щеке.

— Извини, я стала такой плаксой... Раньше я считала себя сильной...

— Теперь сильным буду я, хорошо?.. — улыбнулся Лобов.

— Но если я без тебя не смогу, это же... катастрофа! — Кармен снова вытащила платочек из сумки, достала косметичку. — Извини!..

Кармен улыбалась сквозь слезы, пытаясь взять себя в руки и не плакать.

— Успокойся, катастрофы не будет! — неожиданно сказал Лобов.

— Правда?! — вспыхнула она.

Он кивнул, оглянулся. В ресторанчике народу было немного, кроме свечей на каждом столике, никакого освещения не было. И вдруг на другом краю зала Алексей увидел Знобишина: тот сидел к ним спиной, но его зелено-красную клетчатую куртку невозможно было не узнать.

— Кого ты увидел? — оглядываясь, спросила Кармен.

— Наш полузащитник. Вот тот, в клетчатой куртке.

— Странно, — пожала плечами Кармен. — Я была уверена, что здесь никого из ваших быть не может. Тут ведь недешево, а шика — музыки или программы, что ваши ребята обожают, — никакого.

— Самое странное, что недешево, — усмехнулся Алексей. — Какая же ты красивая у меня!

Машина стояла на причале с потушенными фарами. Они целовались, освещаемые то красным, то зеленым, то желтым светом рекламных огней с набережной Колумба. А высоко над ними стоял на колонне освещенный Колумб.

В небольшом зале гранд-отеля «Кристина» шла пресс-конференция. Вел ее Веселов. Рядом за столом сидели Барсуков, Лопарев, Лобов, Знобишин и Назмутдинов.

— Сеньор Лобов, — спросил корреспондент, — вам скоро исполнится тридцать лет, два года вам, очевидно, разрешат сыграть в «Барселоне». А потом, когда вернетесь, чем будете заниматься?

— Во-первых, я надеюсь так хорошо играть в «Барселоне», чтобы со мной захотели продлить контракт...

Журналисты приветливо, одобрительно зашумели.

— А во-вторых, я закончил институт физкультуры. Может быть, стану тренером, скорее всего в детской спортшколе. Или поступлю в аспирантуру. Честно говоря, об этом еще не думал.

— Скажите, вы считаете себя счастливым человеком? — этот вопрос задала молодая журналистка.

— Отчасти да, как и каждый, кому что-то удается в его деле, — улыбнулся Лобов. — Но счастье... это ведь не постоянное состояние человека. Сегодня я счастлив, а завтра... кто его знает... В жизни все переменчиво.

— Скажите, сеньор Лобов, сколько вы получили за вчерашнюю игру?

Лобов растерянно взглянул на Веселова.

— Господа! — вмешался Веселов. — Мы выдали каждому игроку по двести долларов. Вы же должны знать, что в европейских кубковых турнирах весь доход со сборов и от телетрансляций остается хозяевам. Во время чемпионатов мира или Европы наши игроки получают гораздо больше, но, конечно, основная сумма идет в распоряжение комитета на приобретение спортивного снаряжения по всем видам спорта, так что...

— Не кажется ли вам странным, сеньор Веселов, что ваш игрок, забивший решающий гол, благодаря которому ваша команда вышла в полуфинал Кубка УЕФА, получил в десять раз меньше, чем каждый игрок «Эспаньола» за ничью в первом матче?

— А не кажется ли вам, сеньоры, — вмешался Барсуков, — что, если бы игроки «Эспаньола» за ничью на нашем поле ничего не получили, а премию бы им пообещали по сумме двух матчей, то есть за выход в полуфинал, они вчера сражались бы с нами еще старательнее?

— Журналисты засмеялись.

— Вы забили еще один гол, сеньор Барсуков, — выкрикнула журналистка.

— К тому же учтите, — Веселов попытался вновь завладеть аудиторией, — что по возвращении домой наши игроки получат премию в рублях. А валюта нам необходима на коренное улучшение нашей материальной базы, которая нуждается...

— А что, «материальная база», — эти слова корреспондент выговорил по-русски, остальное, как прежде, перевел испанский переводчик- сеньора Лобова не нуждается в коренном улучшении?

В зале засмеялись.

— Ну, я этого не знаю, — заулыбался Веселов, — пусть Алексей сам ответит.

— Моя в коренном не нуждается, — сказал Лобов. — А в принципе я считаю, что вся система нашего материального поощрения нуждается в пересмотре. — Веселов мрачно посмотрел на Лобова, а тот продолжал:— Это относится не только к спортсменам, но к спортсменам в том числе. Он посмотрел на Веселова и сказал, как бы обращаясь к нему: — Раньше за такие слова я был бы, конечно, крепко наказан, может быть, даже не выехал бы на полуфинальный матч, но сейчас, — он обратился к журналистам, — вы знаете, в нашей стране идет перестройка — это слово и в переводе не нуждается, демократизация общества. Прислушиваются теперь ко всем, и к нам, спортсменам, тоже. У нас создан футбольный союз, который должен защищать и материальные права игроков. Так что, я уверен, система вознаграждения и вообще оплаты труда спортсменов будет пересмотрена!..

Назмутдинов и Лобов шли по улочке, перпендикулярной бульвару Рамблас.

— Ну, ты молодец! — твердил Рашид. — Все правильно! А то пашешь, как раб на плантации, а потом ходишь копейки сшибаешь! Стыдоба!.. Да-а! А чего это Барсуков на тебя перед завтраком орал?

— Пришел я под утро...

— А где ж ты был? — удивился Рашид.

— Там меня давно нет!

— Вон этот! — Рашид показал на вывеску магазинчика электроники и ускорил шаг, чуть ли не пробежал последние двадцать метров.

В отделе видеомагнитофонов Рашид рассматривал «Панасоник».

— Японские мне больше нравятся, чем «Грюндиг» и «Саба», а тебе?

— Бери, раз нравится, — ответил Лобов. — А я пацану маленький с наушниками куплю. Ты деньги-то где достал?..

— Свет не без добрых людей! весело отозвался Рашид.

Они вышли из магазинчика с коробками в руках. И тут же мимо них проехал черный «мерседес». Лобов узнал номер — МС 32315. Заднее стекло было темным, и никого в салоне разглядеть не удалось. «Мерседес» свернул на Рамблас.

Лобов укладывал вещи в своем номере, когда зазвонил телефон.

— Я уже в Мадриде, — кричала в трубку Кармен. — Звоню из аэропорта. Домой не могу ехать, все время плачу, звоню тебе, а тебя нет, чуть с ума не сошла, думала, вы уже уехали!

— Сперва пресс-конференция была, потом ходил по магазинам, детям тут кое-что приобрел...

— А результаты знаешь? «Реал» у «Эйндховена» выиграл, а еще вышли «Тулуза» и «Мальме». Молю бога, чтобы завтра по жребию вам выпал «Реал» и ты бы приехал в Мадрид! Я с ума схожу, милый ты мой!

— Не надо с ума сходить, ласточка! Все будет хорошо. Ты слышишь?!

— Я слышу!..

В номер заглянул Лопарев.

— Срочно зайди в номер Веселова!

Лобов кивнул.

— Тут меня уже зовут, — сказал он в трубку. — Крепко-крепко тебя целую. До встречи. И помни главное: все будет хорошо! Ты слышишь?

— Я слышу! Все будет хорошо! Целую тебя! Пока, — Кармен первая положила трубку.

У двери в номер Веселова Лобова ждал Назмутдинов. Они вошли вместе и... обомлели: в номере сидели двое полицейских, переводчик, продавец, у которого они покупали аппаратуру, и хозяин этого магазина. Продавец поднялся и сказал:

— Это они!

— Вы описали их, мы их и позвали, — строго произнес Веселов. И обратился к ребятам: — После того, как вы расплатились и ушли, хозяин магазина обнаружил среди ваших купюр две фальшивые банкноты по двадцать долларов. Что скажете?

Рашид побледнел, взглянул на Лобова.

— Мы деньги у вас... вы ведь нам деньги дали... — бормотал Рашид, глядя то на Веселова, то на Лобова.

— Все деньги, которые я выдавал команде, получены из нашего банка. Тут ошибки быть не может. Либо вы где-то еще взяли деньги, либо разменивали где-то купюры. Тогда — где? Инспектору это надо знать! Я уверен, инспектор, что это недоразумение.

— Я никуда не ходил... — прошептал Рашид.

— В бар-то же вы все спускались! — рассердился Веселов.

— Я только посмотреть и воды попил, на мелочь...

— Наверное, это ко мне попали, — сказал Лобов. — Я вчера вечером гулял по набережной Колумба и заходил там в разные ресторанчики. Где-то разменял сотенную, там, наверное, и подсунули!..

— В каком ресторане, не помните? — спросил тот полицейский, которого Веселов называл инспектором.

— Нет, не помню. Но гулял только от памятника Колумба до площади Антонио Лопеса.

Инспектор записал.

— Мы возвращаем вам деньги, — Веселов протянул продавцу две двадцатидолларовые купюры.

Продавец посмотрел их на свет и удовлетворенно кивнул головой.

— Это, конечно, недоразумение, с улыбкой сказал Веселов инспектору. — Ребята у нас честные, но неопытные в таких делах. Им могут что угодно подсунуть. — Переводчик переводил, инспектор кивал головой.

— А эти, — он взял с журнального столика фальшивые, — я оставлю у себя. Работа тонкая, но мы тоже умеем кое-что. Извините за беспокойство.

Испанцы ушли. Улыбка тотчас сползла с лица Веселова.

— Какого черта ты шляешься ночью по кабакам?! — рявкнул он на Лобова. — Я же приказывал: из отеля не отлучаться. А Барсуков знает?

— Знает, — усмехнулся Лобов.

— Чего же он не пришел? — спросил Веселов Лопарева.

— Я его звал, но они с доктором заняты: укладываются, — робко ответил Лопарев.

— Ну и порядки у вас в команде! — вскипел Веселов. — А с тебя мы эти денежки вычтем, сейчас-то уж небось все потратил?

— Конечно, потратил, — улыбнулся Лобов. — Но вы не беспокойтесь, в Москве я вам сорок долларов достану. Отчет у вас будет в полном ажуре. Пошли, Рашид...

В Шереметьеве команду встречали представители Госкомспорта, работники Управления футбола, жены тренеров и игроков, размалеванные девицы с цветами.

Первым уехал врач Гудовичев. Он обычно оставлял свою машину на стоянке аэропорта. Когда толпа, окружавшая футболистов, выплыла через самооткрывающиеся двери здания на площадку, где стоял автобус с большими красно-синими буквами «Полет», Гудовичев помахал всем рукой и поспешил к своей машине. Веселов и Барсуков не ответили ему, мрачные, насупившиеся, они первыми уселись в автобус. К собственным машинам, на которых приехали с друзьями жены и подружки, направились и некоторые футболисты. В том числе — и Назмутдинов. Уходя, он кивнул Лобову и убежал, не дожидаясь ответного кивка.

Лобова никто не встречал. К нему привязался работник Управления футбола Федюнин.

— Ты знаешь, «Реал» разделал «Эйндховен» под орех. В программе «Время» показали голы. Эти испанцы на чужом поле забили три таких красавца — закачаешься. Но и твой гол — не хуже. Теперь мы такой контракт за тебя составим! «Барселона» на все согласится! Ты-то как? Не передумал? Тебе тоже прилично перепадет. Ты жену-то собираешься с собой взять? Я бы лично не советовал. Больше сколотишь, если один поедешь. Да и детей лучше с мамой оставить. Тебе же спокойней будет. А?

— До лета еще дожить надо, — вяло ответил Лобов.

Они подошли к автобусу как раз тогда, когда Веселов и Барсуков поднимались по ступеньке.

— А чего эти-то такие мрачные? — наклонившись к Лобову, спросил Федюнин.

— Хрен их знает! — неожиданно раздался у них над головой голос Бондаренко.

— Тише ты! — вздрогнул Федюнин и пальцем погрозил Бондаренко. Тот нагло засмеялся и, опередив Федюнина и Лобова, шагнул на ступеньку.

Лобов поднялся последним и сел на крутящееся кресло рядом с водителем. Тут хоть можно помолчать в дороге, рядом никто не сядет.

Юра и Машенька Лобовы уже щеголяли в испанских нарядах — «варенках», рубашках и курточках, — когда вернулась с работы нагруженная сумками Вера, жена Алексея.

— Что так поздно? — беря у нее сумки, спросил Лобов.

— Да-а... профсоюзное собрание. Затеяли свару, директор их, видите ли, не устраивает. Потому что работы требует. У нас ведь теперь демократия, гласность— вот все бездельники рты и пораскрывали.

— Может, не только бездельники? — улыбнулся Лобов.

— Тем, кто вкалывает, болтать на собраниях некогда. Я так и сказала. Вот и мне досталось — как пособнице директора! Нахлебалась, в общем, грязи!..

— Мама, я тореро! — выскочил в прихожую двенадцатилетний Юра с пиками наперевес. — Защищайся!..

— Нет уж, ты защищайся! Расскажи отцу, как вы устроили обструкцию учительнице литературы!

Раздался женский визг. По видику шел американский фильм, и Маша снова уткнулась в экран. Там один из злодеев крушил топором головы. Кровь лилась рекой.

— Опять ужасы! — возмутилась Вера. — Ты бы хоть запретил им эту чушь смотреть!.. Ну, рассказывай, рассказывай про вашу забастовку!..

— А чего рассказывать?! — хмуро огрызнулся Юра.

Он убавил звук фильма. Лицо убийцы с топором крупным планом возникло на экране.

— Они правы, мама, — оторвавшись от фильма, проговорила Машенька, которая была на год младше брата. — Их учительница стала ругать Хармса, Ивана Торопыжкина и Иван Иваныча Самоварова, говорит, ерундовые стихи, что они ничему не учат!..

— Наша литераторша — из эпохи застоя! изрек Юра.

— Вот-вот! Слышишь, что они говорят?! Литераторша им не нравится! Всем классом подписали письмо директору с просьбой ее заменить, устроили стоячую забастовку. Директор, естественно, возмутился, провел с ними беседу. А они ни в какую! Стали ее уроки прогуливать! А у литераторши этой отец чуть ли не секретарь нашего райкома.

— Он завотделом, — уточнил Юра.

— Ну и что? Пусть завотделом! Математика тебе тоже не нравится? Поэтому троек нахватал?

— Не-ет, там совсем другое дело. Там у нее просто требования очень высокие, и я пока не соответствую. Скоро буду соответствовать, и троек не станет.

— Вот-вот, слышишь? У них на все ответ найдется! Соответствую — не соответствую! Учил бы уроки подольше — тогда бы соответствовал! Я этого Хармса, между прочим, почитала — ничего, честно говоря, не поняла! Мало, что ли, других поэтов? И почему надо обязательно спорить? Она так считает, вам-то что? Пусть себе считает! А вы считайте по-своему, но молчите!

— Она же нас пытается переделать! возмутился Юра. — Впихивает в нас и заставляет наизусть заучивать свои реакционные идеи!..

— Ты слышишь, что он говорит?! — возмутилась жена.

— Ничего страшного, Вера, он не говорит. Почему действительно они должны молчать?! Пусть спорят! Я в этом ничего плохого не вижу. Мы только сейчас начинаем этому учиться, а они — пусть с детства...

— Та-ак!.. — Вера выдержала гробовую паузу. — По-твоему, получается: он прав, а я — как всегда, дура?!

— Да. Получается, что он прав. Но дурой тебя никто не считает, — вскипел Лобов. — Успокойся, Вера, приди в себя. Ты взвинчена своим собранием и поневоле разряжаешься на нас. Пошли, я тебе платье привез. Шубы там дорогие, дороже, чем у нас, поэтому купим здесь.

— Вот платье, мамочка! — Это Машенька уже успела выбежать из кухни и вернулась с платьем на вытянутых руках.

— Вера осмотрела платье, смахнула ниточку, прикинула на себя.

— Кто же тебе его выбирал? — не без напряжения спросила она.

— А как ты догадалась, что кто-то выбирал?! — усмехнулся Лобов.

— Догадаться нетрудно, — без тени сомнений проговорила Вера.

Они лежали в постели, когда Вера спросила:

— Ты встречался с ней?

— С кем?

— Не задавай глупых вопросов! С Кармен, конечно!..

Лобов не ответил. Вера снова уткнулась в книгу, но спустя несколько секунд обронила:

— Платье это можешь отнести в комиссионку или дари кому хочешь. Я его не надену!

Вся команда смотрела записанный на пленку матч «Эйндховен» «Реал».

— Проклятый жребий! — вздохнул Лопарев. — Ну, попались бы нам шведы или французы, так нет — опять эти чертовы испанцы!..

— Не ной! — оборвал его Барсуков. — Зато мы к их манере уже привыкли. Верно, ребята?

Но никто не отозвался. Лишь врач Гудовичев проронил:

— Носятся, как скаженные. Не иначе — наглотались или кольнулись.

Барсуков обернулся, срезал врача взглядом.

В этот момент Лобова попросили выйти в коридор. Перед ним стоял невысокий крепкий толстяк с приветливым лицом.

— Алексей Иванович? — вежливо осведомился он.

— Да.

— Вершинин Семен Петрович, следователь, — представился толстяк. — Мне бы поговорить с вами.

— Давайте через час. Матч хочу досмотреть. Мы ведь с «Реалом» попали... — кивнул Лобов на дверь, из-за которой доносился рев трибун.

— Это матч «Эйндховена» с «Реалом»?! — оживился Вершинин, заглядывая в щель двери.

— Да.

— А мне можно? — робко спросил он.

— Пожалуйста... — Лобов пожал плечами.

Они вернулись в зал как раз тогда, когда испанцы забили второй гол в ворота «Эйндховена». Лобов припал к экрану и на какое-то время забыл обо всем.

Потом они с Вершининым не спеша шли вдоль тренировочного поля.

Не понимаю, что тут такого страшного?! Вполне могут и вам на Центральном рынке дать сдачу фальшивыми деньгами. Вы что, каждую бумажку специально разглядываете? Я, например, просто кладу в карман, — Лобов говорил спокойно, с улыбкой, но был настороже — это чувствовалось.

— Безусловно, — охотно соглашался Вершинин, — все так и могло быть. Мне ведь только важно все проверить и доложить, — круглое лицо следователя сияло от удовольствия, что он беседует с известным футболистом и тот охотно готов обо всем рассказать.

Лобов с усмешкой разглядывал толстячка следователя: откуда такого откопали?!

— А гол, который вы забили, — потрясающий! — вдруг с жаром сказал Вершинин. — Вы знаете: я коллекционирую голы! Ради этого даже купил видеомагнитофон. Разные фильмы меня не интересуют. А голов уже записал около тысячи! Был бы я литератором — написал бы книгу о голах! Не хотите мою коллекцию посмотреть?

— Спасибо, с удовольствием. Как-нибудь при случае.

— Да-да-да! — тараторил Вершинин. — Итак, в ресторанчике на набережной вы чем расплачивались? Долларами?

— В каком ресторанчике? — удивился Лобов.

— Как в каком? — еще больше удивился Вершинин. — Вы же сами говорили испанскому инспектору, что на набережной заходили в разные ресторанчики. А он потом установил, что вы ужинали в ресторанчике «Шхуна Колумба». Кажется, так? Или «Шхуна «Мария», может быть, я запамятовал ?

— Да... — пробормотал Лобов.

— Но ведь там расплачивались, наверное, не вы? хитровато улыбался Вершинин. — Кармен расплачивалась, не так ли? Вы, конечно, сопротивлялись, но она настояла. Разве не так?

— Да... — выдавил из себя Лобов.

— Вам дали, как утверждает Веселов, две купюры по сто долларов. Значит, в магазине вы расплачивались сотенной купюрой. Ведь так?

— Да, — пробормотал Лобов.

— А теперь главный вопросик, на который я хочу услышать честный ответ: почему вы взяли вину на себя?

— Вину?! — не понял Лобов.

— Ну, просто будем выражаться так, будем выражаться так, — снова затараторил Вершинин, проявляя неукротимую прыть. — Я согласен, что вы можете не знать, чем отличаются фальшивые доллары от настоящих. Но ведь вы же знаете, что платили сотенной купюрой, а не двадцатидолларовой. Потому и спрашиваю, почему вы взяли это на себя?

— Да ведь тут все ясно, — вздохнул Лобов. — Вы бы посмотрели на Назмутдинова! Парень впервые выехал за рубеж. Он ведь у нас новичок. Перепугался насмерть. И правильно, что перепугался. У нас так запугивают заграницей... Его запросто могли в следующий раз вообще не выпустить. Ну а мне, как говорится, терять нечего...

— Значит, вы так подумали? — серьезно спросил Вершинин. — Назмутдинов, выходит, испугался, потому что у нас запугивают заграницей, да? А вам уже ничего не страшно?

— А чего мне бояться?.. — пожал плечами Лобов. — Меня пожурят, сделают внушение...

— А он ведь не испугался, хоть и такой запуганный, достать деньги и покупок сделать долларов на семьсот. Вы не подумали о том, где достал их Назмутдинов? Пятьсот долларов на дороге не валяются.

— Не знаю, Семен Петрович. А вы у него-то спрашивали?

Рашид Назмутдинов лишь с нынешнего сезона начал играть в «Полете», и поэтому собственной квартиры у него еще не было. Занимал он меньшую комнату в двухкомнатной квартире, которая называлась общежитием: в большей комнате жили два хоккеиста, не отличавшиеся, к слову, примерным поведением, отношения с ними у Рашида не складывались, и он был доволен, что футбольный и хоккейный календари не совпадали и что с соседями приходится встречаться крайне редко.

Вот и сегодня Рашид в одиночестве коротал время, осваивая новый «Панасоник». Когда раздался звонок в дверь, на телеэкране снова сражались «Эйндховен» и «Реал». Рашид открыл дверь: на пороге стоял Вершинин. Из прихожей следователь увидел, как мяч влетает в ворота голландцев.

— Потрясающе! — Вершинин, не дожидаясь приглашения, вошел в комнату, подвинул стул поближе к телевизору, поставил рядом портфель и уткнулся в экран.

Рашид недоуменно смотрел на гостя.

— Извините, вы к кому?

— Ах, я же вам не представился, — приподнимаясь, расплылся в улыбке Вершинин. — Семен Петрович Вершинин, так меня зовут. Следователь. Пятьсот с хвостиком? — Он кивнул на «Панасоник».

— Примерно, — озабоченно, без всякого удовольствия ответил Рашид.

— А давали всем по двести! — все с той же широкой улыбкой заметил Вершинин. — У кого попросили остальные денежки? Сознавайтесь, сознавайтесь, в ваших же интересах!..

— А в чем, собственно, дело?! — не понял Рашид.

— Да вот эти фальшивые купюры не дают нам покоя, уважаемый Рашид Исмаилович! Н-да-с!..

— Так ведь Лобов сознался, это его были, я-то тут при чем?!

— Сознался?!- повторил Вершинин уже без улыбки. — Это, увы, не аргумент! Итак, где и у кого вы заняли пятьсот долларов?

Рашид растерянно смотрел на Вершинина.

— Ну что? Будем молчать или... сознаваться? — Вершинин снова улыбнулся.

— Это мое дело! — отрезал Рашид.

Вершинин с сомнением покачал головой. На экране возникла острая ситуация, и он вновь прильнул к телевизору.

— Ладно, не хотите здесь отвечать, — вздохнул Вершинин, не отрываясь от экрана, — я вам выпишу повестку, завтра придете ко мне на службу, там и поговорим.

Все еще не отрываясь от экрана, он протянул руку к портфелю.

— Зачем же? Не надо. Давайте здесь, — испугался Рашид.

— Но вы же не хотите говорить?! — усмехнулся Вершинин, косясь на экран.

— Потому что не понимаю, при чем здесь я! — побледнев, заговорил Рашид. — У Лобова эти фальшивки оказались! У Лобова! А я ведь ни при чем! — выкрикнул он.

Теперь Вершинин жестко, внимательно посмотрел ему в лицо.

— Вы подумайте хорошенько обо всем, а завтра придете ко мне, —

Вершинин снова протянул руку к портфелю.

— Нет, не надо, — оборвал его Рашид. — Деньги я занял у Бондаренко! Сначала мне пообещал Знобишин достать, а потом подошел Бондаренко и спросил: на хрена тебе надо и сколько? Я говорю: хочу видик купить, а сколько можно? Он говорит: сколько угодно, но условие такое — один к пяти. Я сперва не хотел брать, дорого вроде, а потом подумал, на видике неплохо получается, он ведь у нас с телевизором и за восемь уйти может, вот и согласился...

— Значит, вы должны Бондаренко две с половиной тысячи?

— Да... — кивнул Рашид. — Он уже подходил, спрашивал, когда отдам.

— В тех долларах были купюры по двадцать? — спросил Вершинин.

— Не помню... Да, были... Кажется, были... Я пересчитал, было ровно пятьсот, а купюры разные... Не помню...

— Ладно, до свидания. Если понадобитесь, вызовем, — сурово сказал Вершинин. — О нашем разговоре — никому! Поняли?!

— Да, — прошептал Рашид.

Проводив Вершинина, он уселся в кресло перед телевизором. «Эйн- дховен» наступал, но каждая контратака «Реала» таила в себе угрозу. Испанцы забили третий гол, Рашид не реагировал, он тупо смотрел на экран, уставившись в одну точку.

Снова раздался звонок в дверь. Рашид вздрогнул, пошел открывать.

На пороге стояли два крепких плечистых парня. Высокого звали Актер, крепыша — Бегунок.

— Привет, Рашид, мы от Барсукова! Давай зайдем! — скривив губы в усмешке, проговорил один из них.

Рашид, помедлив, пропустил их в комнату. Они вошли. Бегунок встал у двери.

— Что, раскололся, падла? — процедил Актер. Скуластое лицо, нос перебит, с горбинкой, глаза холодные, злые, руки в перчатках с шипами. Рашид перевел взгляд на крепыша, руки у того в таких же перчатках.

— Не понимаю... — пробормотал Рашид.

Актер приставил к горлу Рашида нож.

— Ты сказал ему, кто тебе дал деньги? Двинешься — прошью! — предупредил он. — Отвечай: да или нет? Ну?! Ну?! — Актер надавил ножом, и струйка крови поползла к шее.

— Да... — прохрипел Рашид.

Бандит убрал нож. С презрением посмотрел на Рашида.

— Тебя же предупреждали, скотина! — прошипел Бегунок.

— Нет, — крикнул Рашид, — не предупреждали, ничего не говорили, сказали только — что один к пяти.

— Хватит скулить, — оборвал Актер, пряча нож. — Запомни, если этот мент узнает, что мы приходили, я тебя собственными руками разрежу на кусочки и собакам скормлю! Схватил?!

— Да! — вытирая кровь, с готовностью согласился Рашид.

— Хорошенько зацементируй! — прошипел Бегунок.

Они ушли. Сбегая по лестнице, Актер спросил не без довольства:

— Ну как исполнено?

— Видишь ли, Актер, — ответил, снимая перчатки, Бегунок, — побольше достоинства и строгости, жесты должны быть скупее, особенно когда достаешь и прячешь нож. Этот, конечно, не просек, но все равно надо тоньше, понимаешь, мой милый?!

Тренировка подходила к концу, но все же еще не окончилась, когда Лобов, резко повернувшись, направился в раздевалку. — В чем дело, Лобов? — крикнул Барсуков.

— Устал! — не оглядываясь, бросил Лобов.

— Я приказываю тебе вернуться! — У Барсукова от гнева исказилось лицо. — Немедленно вернись! Лобов!

Лобов даже не оглянулся, уходя с поля.

У ворот стадиона Лобов столкнулся с Вершининым.

— А я вас поджидаю, Алексей Иваныч! — радостно улыбался Вершинин. — Хотите, подвезу?! — Он кивнул на стоящие неподалеку «Жигули». — А где ваша «четверка»?

Лобов удивленно посмотрел на Вершинина.

— Откуда знаю?- сиял Вершинин. — О своих кумирах болельщики знают все! — садясь в машину, уже без умолку говорил он. — А вы — мой кумир! — Когда Лобов, забросив адидасовскую сумку на заднее сиденье, сел рядом, Вершинин безо всякого перехода сказал: — А деньги Назмутдинову дал Бондаренко!..

— Вот как?! - удивился Лобов. — Когда я попросил, он отказал...

— Вы что, тоже просили у него? — трогая машину с места, спросил Вершинин.

— Да, для Рашида...

— Откуда же у Бондаренко столько валюты? Сам купил долларов на семьсот барахла, Рашиду пятьсот отвалил... Уже тысяча набирается... — вздохнул Вершинин. — Откуда?!

— Это вообще больной вопрос, Семен Петрович, — махнул рукой Лобов. — Иностранцам за победу над нами всегда заплатят в несколько раз больше, чем нам, — даже если наши рубли пересчитывать по курсу. На коммерческих турнирах вообще чуть ли не все деньги отбирают. После чемпионата Европы в ФРГ наши ребята получили, правда, приличные деньги—впервые в жизни, кстати. Я уже лет десять участвую в международных матчах, а в сборную как раз и не попал, чтоб заработать напоследок. Но не во мне дело, конечно. Я-то не жалуюсь, тем более — в «Барселону» вроде отпускают. Но раньше вообще смех: получали гроши — если там кормят, значит, называлось — на тридцать процентов едем, на кока-колу едва хватало. Хоть, как турист, консервы с собой бери, но на консервах многого не наиграешь. А то еще витаминами так называемыми пичкали. Допингами. Победа любой ценой! Сейчас как будто запретили, но втихаря продолжается, — Лобов несколько секунд помолчал. — Впервые я с Барсуковым повздорил, когда отказался эти витамины потреблять. Посмотрел, как у нашего знаменитого гребца ребенок ненормальный родился, а у штангиста одного вообще трагедия с этим делом... Словом, отказался. Он стерпел. А если б выгнал меня?! С нуля жизнь начинать?! Поэтому ребята и фарцуют, и химичат, и доллары достают! Не их надо ловить, а всю нашу систему спортивную менять! Си-сте-му! И платить сколько зарабатываем!

Вершинин внимательно посмотрел на него.

— Раз уж такой разговор зашел, Алексей Иваныч, то и я вас спросить хочу. Разве плохо у нас спортсмены живут? Квартиры хорошие, машины почти у всех, заработки — в рублях по крайней мере — приличные. А вы не задумывались о людях других профессий? Я ведь тоже получаю раз в десять меньше, чем, скажем, тот испанский инспектор, да и любой другой западный сыщик моей квалификации. А журналисты наши? Спортивные хотя бы! Или инженеры? По сравнению с западными коллегами, а?

— Могу возразить, Семен Петрович. Потому что не раз думал об этом. Есть правда в ваших словах, не спорю. Но ведь инженер наш или журналист лицом к лицу с западными коллегами не соперничают, встык не идут — плечо в плечо, по ногам друг друга не бьют, и от того, победят в очной схватке или нет, их здоровье, судьба и жизнь не зависят. Могу и еще кое-что вам возразить, да стоит ли. Говорю ведь только про спортивную нашу систему, а уже остальное, наверное, можно и без совета с футболистами решать, а?

— Решим, конечно решим, — усмехнулся Вершинин. — Потруднее это решить, чем с Госкомспортом разобраться — что верно, то верно. Но решим. Только в данной, конкретной ситуации все посложнее, чем вы думаете, — Вершинин тоже помолчал несколько секунд. — Этим делом уже давно Интерпол занимается. Года три назад стали появляться фальшивые купюры в Европе, причем доллары и в самых разных странах... Так вот, те и эти доллары, что обнаружены у Назмутдинова, вышли из-под одного станочка. И сейчас важно установить, как они попали к Бондаренко. Он на тренировке был?

— Конечно, — ответил Лобов.

— Может быть, и ему подсунули, все бывает. Фарцовкой он давно занимается, это известно, а вот... — Вершинин не договорил, умолк. — Куда вас, Алексей Иваныч?

— Мне к Центральному телеграфу, — попросил Лобов.

В кабине для международных переговоров было душно. Алексей взмок еще и от того, что слышно плохо и надо кричать в трубку. Слышал он только одно слово Кармен: «Лешенька, Лешенька!..» А сам кричал и никак не мог докричаться.

— Я завтра позвоню! Слышишь, позвоню завтра!

— Лешенька! Я тебя не слышу! — кричала Кармен. — Лешенька!..

— Але! Але!

— Лешенька!..

Он повесил трубку и несколько секунд стоял у аппарата, пока в стекло кабины не постучали.

Проходя через зал, сквозь людской поток, Лобов вдруг услышал знакомый голос и обернулся. Спиной к нему, в такой же кабинке для международных переговоров, стоял Знобишин в неизменной зелено-красной клетчатой куртке. Ему тоже приходилось говорить громко, но говорил он по-английски — его рокочущий баритон доносился едва ли не до середины зала. Лобов в растерянности постоял несколько секунд, потом его толкнули, и пришлось выбираться из зала.

Выйдя на улицу, он сразу увидел вишневые «Жигули» Знобишина. Неожиданно подъехало такси, остановилось перед Лобовым, из такси вылез толстяк, и шофер, опуская козырек, раздраженно бросил: «В парк!» Лобов медлил: то ли пройти мимо, то ли спросить шофера, не по пути ли парк. Он растерянно стоял, держась за дверцу, пока не выглянул шофер.

— Ты оглох, что ли?! — выкрикнул шофер, но, узнав Лобова, расплылся в улыбке. — Алексей Лобов?! Садись!

Лобов сел и, захлопнув дверцу, заметил Знобишина, спешащего к своим «Жигулям».

— Куда прикажешь? — спросил, все еще улыбаясь, шофер.

— Если можно, вон за теми «Жигулями». Это парень из нашей команды. Олег Знобишин.

— Точно! — приглядевшись, радостно подтвердил шофер. — У вас с ним здорово все ладится! Гол ты в Испании забил потрясающий! Даже жена с сыном обалдели! Можно я им от тебя привет передам?

— Передайте, — кивнул Лобов.

Знобишин свернул на улицу Герцена, поднялся до Никитских ворот, миновал один светофор, а на втором свернул налево на улицу Палиашвили.

— В нашу стекляшку, смотри-ка... — удивился шофер, сворачивая вслед за «Жигулями».

Когда они подъехали, Знобишин уже выходил из машины.

— Чуть дальше проедем, — попросил Лобов, — и я выйду.

Такси остановилось. Лобов расплатился.

— Так я скажу, что мы познакомились? — спросил шофер.

— Конечно, и привет передайте.

Подойдя поближе к кафе, Лобов через стеклянную стену увидел Бондаренко. С ним за столиком уже сидел Знобишин. Бондаренко ел, а Знобишин что-то объяснял, разводя руками. Потом Знобишин вытащил из кармана пакет, передал Бондаренко.

На другой стороне улицы, чуть заехав на тротуар, стояли серые «Жигули». В машине сидели Актер и Бегунок.

— Ну-ка, Актер, посмотри, — хрипло проговорил Бегунок.

— Это еще кто такой? — прильнув к стеклу, удивился Актер.

— Лобов, — ответил Бегунок.

— Наш любимый форвард?! — пропел Актер. — Как он внимательно наблюдает за моим подопечным! К чему бы это?

Лобов будто почувствовал на себе эти взгляды, обернулся и внимательно посмотрел на серые «Жигули». Актер даже отпрянул от окна. Но Лобов отвернулся и вновь стал наблюдать за своими одноклубниками.

— Кажется, этот форвард засек нас, — промычал Актер. — Давай отъедем, подождем на углу Герцена.

— Тихо! — оборвал Актера Бегунок.

Из кафе вышел Знобишин, сел в свои «Жигули» и уехал. Лобов снова обернулся в сторону серых «Жигулей», взглянул на номер — Т16-16ММ.

— Он засек и номер! — хмыкнул Актер.

— Ну и отлично! — откликнулся довольный Бегунок.

Вышел Бондаренко. Не спеша подошел к своей белой «Волге», медленно открыл дверцу, уселся за руль и так же медленно поехал в сторону улицы Герцена. За ним тронулись и серые «Жигули».

Лобов смотрел им вслед. Кто-то тронул его за плечо. Лобов вздрогнул, побледнел, обернулся. Перед ним стоял пожилой грузин в кепке.

— Извини, дара-гой. Не подскажешь, как пройти к гастроному «Арбат»? — вытирая лицо платком, спросил грузин.

— Эту кассету мне дали, чтоб познакомиться с «Барселоной», — сказал Алексей сыну, включая видеомагнитофон. — Видишь, Юрок, это наши знакомые из «Эспальола», а вот эти — барселонцы, мои будущие партнеры. Так что — изучай!

— А ты не будешь? — спросил Юра.

— Да я уж три раза эту кассету смотрел. Пойду спать. Ты смотри, пока не надоест, — как они сыграли, не скажу, — а потом выключишь.

Вера на кухне переводила статью из американского журнала.

— Ты что, уже спать?! — удивилась она.

— Устал. Завтра с утра на базу, там тренировка... Хочу почитать немного...

— Ты что-то увлекся чтением... — в ее голосе звучала ирония.

— Бывает... — отозвался Алексей и пошел в спальню.

Вера отодвинула работу и пошла за ним. Молча следила, как он укладывался, потом подошла, присела на кровать.

— Поклянись сыном, что у тебя ничего с ней не было! — потребовала она.

— Что за глупости! — рассердился Алексей. — Поклянись сыном, поклянись дочерью! Хватит блажить!

— А почему бы тебе не поклясться?! Почему, если у тебя действительно ничего с ней не было?! Почему?!

— Это унизительно! Как ты не понимаешь? — вскричал он.

— Тише, не кричи! — оборвала она. — А то, что ты приехал и не спишь со мной — это не унизительно?! — Вера отвернулась и заплакала.

— Алексей положил на тумбочку «Новый мир», сел на кровати.

— Ну, пойми. Я измотан вконец, да и голова забита другим, — он помолчал. — Юрка разве не говорил тебе: я дал согласие поиграть за испанский клуб, и мне вроде бы...

— Как за испанский клуб?.. В Испании?..

Вера встрепенулась, слезы мгновенно высохли.

— Да... Контракт на два года. Это же очень почетно... И материально... выгодно... — бормотал он.

— Значит, ты нас бросаешь?.. — прошептала она.

— Почему бросаю?! — рассердился Алексей. — Это же всего на два года. И потом до конца дней нам не придется копейки считать. И потом — я же буду приезжать. В контракте предусмотрено. Редко, но буду вырываться...

— Не надо вырываться! — взяв себя в руки и поднявшись, сказала Вера. — Если ты уедешь — к нам можешь не возвращаться! Можешь остаться у своей испанской подруги, где угодно! Ловко придумано! За испанский клуб ему надо поиграть?! Кому ты там нужен — в тридцать-то лет! У испанцев своих игроков не хватает?! Первая любовь разгорелась?! Правильно французы говорят: всегда возвращаются к своей первой любви?! Что же она за тебя раньше-то не пошла?! — Вера снова заплакала, вытащила платок. — Все мне на работе завидуют: какой у тебя муж, какой у тебя муж знаменитый! А у меня нет мужа! Нет!.. Боже, и двое детей — сироты!.. Я как чувствовала! Чувствовала! — Вера закрыла лицо руками и выбежала из спальни.

Алексей неподвижно сидел на кровати.

Утром, когда он, побрившись, вышел из ванной, Вера обняла его в прихожей: она уже успела накраситься, но даже сквозь максфакторовские тени и тон проступала трагическая скорбность.

— Не знаю, может быть, я все придумала, тут еще на работе неприятности, и я так драматично все воспринимаю... — она погладила его по щеке. — Ты действительно просто устал?..

— Да, — сказал Алексей. — Да. Очень.

Вера облегченно вздохнула. Посмотрела на часы.

— Ой, уже опаздываю! Я сегодня тоже возьму машину? А? Знаю, что тебе на базу, что сегодня твой день...

— Бери, — сказал Алексей.

— Ребят я отправила, Юрка поел с аппетитом, а Машка — так, поклевала, я — только кофе, — Вера говорила быстро, лишь бы что-то говорить, — там еще осталось, ты подогрей, а вечером давай Гену с Лидкой пригласим, давно гостей не было, я приготовлю что-нибудь?!

Алексей кивнул. Вера улыбнулась ему.

— Поцелуй меня, — попросила она.

Он поцеловал ее в щеку. Она вздохнула, повеселела и ушла. Он подошел к окну в кухне. Видел, как она выбежала из подъезда, помахала ему рукой, села в машину, отъехала.

В этот раз тренировался Лобов с желанием, с настроением. Он вообще больше любил тренировки на загородной базе команды, чем на московском стадионе. И уже давно предпочитал «садиться на сбор» перед матчем пораньше, чего так не любят молодые: сколько всегда бывает споров, а то и конфликтов с тренерами, которые обычно стремятся собрать команду на базе пораньше, во избежание всяческих недоразумений с режимом. Лобов в таких спорах не участвовал и в молодости: еще юным дублером полюбил он эти дни на базе, когда ничто не отвлекает от футбола и от книги.

Сегодня даже Барсуков заметил, с каким настроем работает Лобов.

— Не зря я ему мозги вправил, — сказал он Лопареву. — Теперь придется то же самое сделать Бондаренко и Знобишину. Пойди-ка позвони по домам, куда они задевались? По полтиннику оштрафуем, это ясно. Но надо найти их, чтоб к обеду были. И собрание проведем, я этот прогул им не спущу.

— О'кей! — откликнулся Лопарев и поспешил в дом.

На последней разгрузочной пробежке Лобов оказался рядом с Назмутдиновым.

— Не знаешь, почему Бондаренко и Знобишина нет? — спросил он на бегу Рашида.

— Откуда мне знать?!

— А ты расплатился за Барселону?

— Нет еще. Отец обещал прислать переводом, да чего-то задерживает.

Когда футболисты шли с поля к дому, в ворота въехала черная «Волга». Из нее вышел Веселов, и Барсуков поспешил ему навстречу.

— Лобов! Алексей Иваныч! Как помоешься, загляни к нам, — крикнул Веселов. — Дело есть!

— Загляну, — кивнул Лобов.

После душевой, переодевшись, он столкнулся в дверях тренерской с выбегавшим оттуда Лопаревым.

— Не отвечает телефон ни у Бондаренко, ни у Знобишина, — успел сказать ему Лопарев, — помчусь в город искать их.

Едва Лобов вошел в тренерскую, Веселов сообщил ему:

— Ну, что сказать тебе, центрфорвард, дела твои отличные, документы на тебя мы уже подготовили, в Мадриде перед матчем с «Реалом» проведем окончательные переговоры с владельцами «Барселоны», так что считай, все в порядке. Но уж с «Реалом» оба матча отыграй на совесть. В твоих же собственных интересах: теперь барселонцы с тебя глаз спускать не будут, как говорится, твое благосостояние в твоих собственных руках, а точнее — ногах! — Веселов засмеялся, такой удачной показалась ему собственная шутка.

— Я всю жизнь старался играть на совесть, — спокойно ответил Лобов и посмотрел на Барсукова, как бы ожидая от тренера подтверждения. Тот хотел что-то сказать, но в эту минуту зазвонил телефон, и Барсуков взял трубку.

— Да, слушаю, Барсуков. Что-что?

— Может, кто-то из этих прогульщиков объявился?! — сказал, обращаясь к Лобову, Веселов. — Не знаешь, Алексей Иваныч, куда они могли закатиться?

— Не знаю, — ответил Лобов. — Я и не знал, что они в одной компании гуляют.

— Холостяк холостяка видит издалека, — Веселов снова засмеялся, полагая, что вновь удачно пошутил.

Барсуков положил трубку и сидел неподвижно. Веселов и Лобов вопросительно смотрели на него. Улыбка медленно сползла с лица Веселова. По виду тренера нетрудно было понять, что произошло нечто серьезное.

Барсуков медленно встал и подошел к Лобову. Положил руки ему на плечи и крепко сдавил их.

— Алексей Иваныч, Лешенька, крепись. Жена твоя... Вера разбилась... на машине...

Был уже поздний вечер, когда из операционной вышел врач. Лобов ждал его в коридоре. Врачу дали на ходу прикурить, и он в сопровождении ассистента подошел к Лобову. Развел руками, тяжело вздохнул.

— Сделали все, что могли. Но поздно... поздно ее привезли. Мне сказали, у вас двое детей. Сейчас вы обязаны думать о них. Поймите меня правильно.

Врач и ассистент ушли. Лобов застыл, не в силах сдвинуться с места. Потом неловко повернулся и, ссутулясь, пошел по коридору.

На крыльце его встретил Вершинин.

— Что там? — спросил он.

Лобов опустил голову.

— Держись, Леша... — Вершинин взял его за локоть. Поедем домой, ребята ведь ждут.

В машине Вершинин протянул ему таблетки.

— Это полезно, проглоти сразу.

Лобов машинально взял таблетки, проглотил.

— Как это случилось? Вы ведь знаете, конечно, — спросил он после долгого молчания, когда машина уже выехала из больничного двора.

— Протек тормозной шланг, и тормоз провалился. Скорость была шестьдесят. Когда она поняла, что не сможет затормозить, направила машину на КамАЗ, чтоб никого не сбить... До этого тормоза были в порядке? — спросил Вершинин.

— По-моему да... Я уж давно не ездил, хотя...

— Когда последний раз?

— Позавчера... На стадион заезжал. За зарплатой. А до этого долго не ездил. Сегодня собирался... на базу... Но утром Вера попросила... и я на автобусе... со всеми...

— А на базу ты обычно ездил на своей машине?

— Всегда. Вера знала. Но вчера мы с ней поссорились, и сегодня, когда она попросила...

— Обнаружилось, что техосмотр ты еще не проходил.

— Весной никогда не получается. Сплошные поездки, сборы, я обычно в конце лета... А тут Вера права получила. Она сама все собиралась съездить в ГАИ...

— Видишь ли, — после паузы проговорил нерешительно Вершинин, — есть у нас подозрение, что шланг протек не сам по себе. Видимо, кто-то захотел, чтобы это произошло, а значит, знал, что на базу ты всегда ездишь на своей машине. И этот кто-то решил от тебя избавиться...

Лобов молчал.

— Мне кажется, — неожиданно сказал Вершинин, — что ты мне чего-то не рассказал. Ты что-то знаешь, но не хочешь говорить. Так или нет?

Они уже подъехали к дому. Лобов молчал.

— Извини, — сказал Вершинин, — понимаю, что тебе сейчас не до разговоров. Дети еще не знают?! Может быть, мне пойти с тобой?

Лобов отрицательно покачал головой. Вышел из машины.

— Я тебе завтра позвоню, — сказал Вершинин в открытое окно и уехал.

Лобов уже вошел в подъезд, когда что-то заставило его оглянуться. На другой стороне улицы стоял рослый парень в спортивной куртке. Какое-то напряжение угадывалось в его фигуре. Он делал вид, что ждет кого-то, но как только увидел, что Лобов смотрит на него, пошел по тротуару—не торопясь, но с некой нервозностью, будто вот-вот побежит.

Лобов взбежал на третий этаж, открыл дверь, прошел на кухню и выглянул в окно — утром он так же смотрел в это окно и видел, как Вера помахала ему рукой. Но теперь напротив подъезда стоял парень в спортивной куртке и смотрел вверх — прямо на окна квартиры Лобова. Алексей шарахнулся в сторону от окна.

В кухне стояла Маша.

— А где мама? — спросила она.

— Она уехала в командировку, — неожиданно для самого себя нашелся Алексей.

— Куда? — удивилась Маша.

— Недалеко, в область. А Юра где?

— Он у себя в комнате.

Алексей заглянул к сыну. Тот сидел в наушниках, слушая музыку.

— Давайте ужинать, — сказал Алексей.

Потом Маша мыла посуду, Юра в наушниках ушел к себе, а Алексей сидел за кухонным столом, глядя в одну точку. Маша с тревогой посматривала на него, продолжая хозяйничать.

— Я пойду лягу, — проговорил он. Встал и незаметно для дочери выглянул в окно; парень все еще стоял на том же месте.

Алексей прошел в спальню, не раздеваясь, прилег на кровать. Потом вдруг резко вскочил, подошел к окну. Парень стоял, как на посту. Алексей снова лег на кровать.

От ветерка, проникающего в форточку, слегка раскачивалась штора. Алексей завороженно смотрел на нее.

Темно. Тихо.

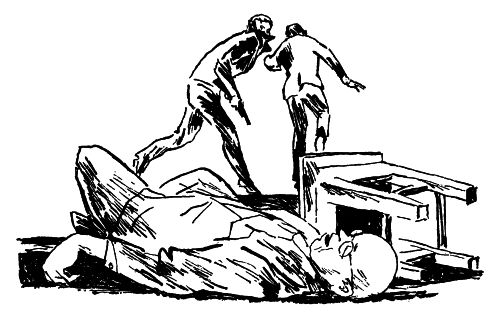

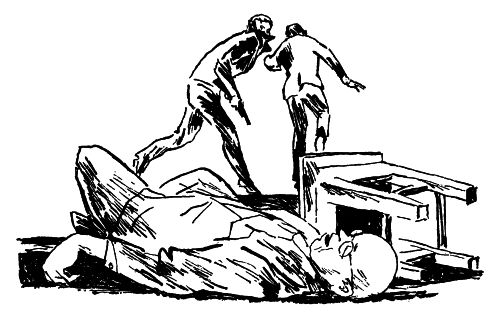

Вдруг входная дверь бесшумно подалась и стала открываться, но ее задержала цепочка. В щель проник огромный тесак. Взмах — и цепочка разлетелась на куски...

Восковая маска закрывала лицо неизвестного. Он направился в большую комнату. Из своей неожиданно выскочила Маша. Но тут же упала, сраженная ударом тесака. Кровь брызнула на белую скатерть, которая покрывала стол.

Убийца прошел в комнату Юры. Послышался слабый вскрик.

Алексей открыл глаза. Было тихо. Лишь по-прежнему покачивалась тюлевая штора от ветерка, проникающего в форточку.

Алексей приподнялся, сел на постели. Неожиданно дверь в спальню со скрипом отворилась. На пороге с окровавленным тесаком стоял убийца. Он двинулся на Алексея, замахнулся, ударил, но Алексею удалось увернуться, и тесак вонзился в кровать.

Алексей ударил убийцу сверху по голове, и тот обмяк, застыл на кровати. Алексей подошел к убийце, перевернул его и в ужасе отпрянул. Перед ним лежал Барсуков. Неожиданно Барсуков открыл глаза, захохотал, кинулся на Алексея и стал душить его. Алексей сопротивлялся, как мог, но Барсуков все сильнее и сильнее сжимал его в железных объятиях. Алексей захрипел, заметался по кровати, силясь сбросить с себя Барсукова...

— Папа! Папа! — раздался голос дочери.

Алексей открыл глаза. Маша стояла около кровати, испуганно глядя на него.

— Ты так стонал, метался по кровати, — тихо проговорила она

— А где мама? — машинально спросил Алексей: вдруг вспыхнула надежда, что и все... все предшествовавшее тоже окажется кошмарным сном.

Маша несколько секунд растерянно смотрела на отца.

— Ты же сам сказал, что она...

— Да-да. Извини, я забыл...

— Ты разденься... У тебя же завтра тренировка, — сказала дочь

Маша вышла из комнаты, столкнувшись в дверях с Юрой.

Сын долго смотрел на отца, который с трудом поднялся с кровати и нерешительно стянул с себя рубашку. Наконец Юра спросил:

— Папа, что случилось?

— Что случилось?! — повторил Алексей.

— С мамой что-то случилось? Она разбилась? — в упор спросил Юра.

— Откуда ты взял?! — крикнул Алексей.

— Машины нет... и я... я чувствую... — тихо ответил сын.

Алексей стоял неподвижно перед Юрой, не зная, что ему ответить.

Не выдержал, подошел к сыну, обнял его.

— Да... — прошептал он.

Маша стояла у двери и все слышала. В первую секунду она не могла выговорить ни слова, потом губы у нее задрожали, она отчаянно замотала головой.

— Нет! — прошептала она.

Давай не будем пока ничего говорить Маше, — шептал в спальне сыну Алексей, гладя его по голове и прижимая к себе.

— Папочка! — Маша ворвалась в спальню, кинулась к отцу. — Это неправда! Скажи, что это неправда! Папочка!..

Алексей обнял и ее. Он прижал к себе обоих детей, словно желая защитить от всех грядущих напастей. Дети плакали, уткнувшись ему в грудь. И он плакал, глядя поверх их голов на тюлевую штору, которая покачивалась от ветерка, проникающего через форточку.

Зеркало в прихожей квартиры Лобова было затянуто черной тканью. Из большой комнаты все вынесли, посредине стоял на столе гроб. Лицо Веры припудрили, затонировали. Казалось, она спала в обрамлении роз, уложенных вокруг головы.

Алексей сидел в комнате один. Из кухни зашла теща в черном платке.

— Ты еще посидишь?.. — тихо спросила она.

Алексей кивнул.

— Я до аптеки дойду... С Юрочкой...

Алексей снова кивнул. Теща ушла.

Он смотрел, не отрываясь, на застывшее лицо жены — суровое, непреклонное даже в этот смертный час.

Комок подкатил к горлу, схватили спазмы, и он прикрыл рот платком. Поднялся, вышел в ванную. Зашумела вода.

Алексей сидел на краю ванной с полотенцем в руках, когда зазвонил телефон. Алексей вздрогнул, несколько секунд сидел неподвижно, потом прошел на кухню, взял трубку.

— Слушаю, — еле выговорил он.

— Слушай и наматывай на ус, форвард! — прохрипел голос в трубке. — Все, что ты видел в стекляшке и около нее, — ничего этого не было! Схватил?

Алексей молчал.

— Ты рассказал Вершинину, что было в стекляшке? — грозно хрипел голос. — Рассказал или нет?

— Нет... — выдавил из себя Алексей.

— То-то же! голос в трубке зло усмехнулся. — Слушай и запоминай: протреплешься — лишишься и поскребышей! По жене, надо полагать, ты не очень-то убиваешься, — голос снова усмехнулся. — А за машину страховку получишь! Ты схватил или нет?

— Да, — механически произнес Алексей.

— В общем, я все сказал! Не суй нос, куда не следует и подумай о детях! Будешь паинькой — никого не тронем! А не отступишься, форвард, — заплатишь за все! Схватил?

— Да, — прошептал Алексей.

— О'кей! — буркнул голос.

Трубку бросили. Звонили, видимо, из автомата, звук был далекий, глухой.

Кажется, Алексей уже слышал это «о'кей», эту интонацию. Где, когда?.. Он вытер пот со лба, положил трубку. Несколько секунд соображал, что делать, схватился было за телефон, стал набирать номер, но тотчас бросил трубку.

На кухонном столе стояло молоко, бутерброды с колбасой. Он налил в чашку молока, взял бутерброд, пил молоко, сосредоточенно и лихорадочно о чем-то размышляя.

Улица за окном была пуста, уже горели фонари, и капли дождя серебрились в их свете.

Он не слышал, как вернулись теща и Юра. Сын сразу прошел к себе в комнату, а теща заглянула в кухню.

— Ты бы разделся, Лешенька, и поел как следует, — тихо сказала она.

— Да-да, — закивал он. — Я ненадолго. Скоро вернусь.

На улице он остановил такси и объяснил шоферу, куда ехать.

Дверь Лобову открыла старушка и долго смотрела на него, силясь узнать.

— Мне к Семену Петровичу, — сказал он.

Старушка внимательно посмотрела на него и ушла, ничего не ответив.

Послышался шорох, легкий шум, потом тихий голос:

— Что-то я его раньше не видела, а лицо почему-то знакомое... Появился Вершинин. Увидев Лобова, улыбнулся, но не так широко и радостно, как обычно, а много сдержанней.

— Рад, очень рад! — заговорил он. — А я вот своей коллекцией занимаюсь — мексиканские голы смотрю и восхищаюсь.

Из комнаты доносился шум трибун и голос телекомментатора. Когда они вошли в комнату, Вершинин убавил звук.

— Может быть, чайку? — предложил он.

— Нет-нет, — остановил Вершинина Лобов. — У меня к вам просьба. Нельзя ли узнать, кому принадлежит машина «Жигули» номер Т16-16ММ?

— Т16-16ММ?.. — повторил Вершинин. — Сейчас узнаем. — Он взял трубку, набрал номер. — Миша, это я! Узнай быстренько, кому принадлежат «Жигули» номер Т16-16ММ. Да. И перезвони, я дома, Вершинин положил трубку. — Садись, Алексей Иваныч, на тебе лица нет.

Лобов выглянул на улицу. За окном сеял дождь.

— Дождь уже... — пробормотал он.

Холодный дождь скользил по витринам магазинов, размывая свет и цвет, образуя яркие красочные пятна.

— Он здесь уже, у следователя, — докладывал из телефонной будки Бегунок, — минут десять как пришел...

Тот, с кем разговаривал Бегунок, стоял в тренерской комнате на базе команды «Полет». В приоткрывшуюся щель видна лишь тень говорившего на стене да кубки в стеклянных стеллажах.

— Проследи, когда он выйдет... только осторожно, — приказал человек из тренерской комнаты.

В стекло кабины телефона-автомата уже стучала нетерпеливая старушка.

— Понял, прослежу! — Бегунок недовольно обернулся и сердито посмотрел на старушку. — Все, я пошел!

Лобов сидел за столом в квартире Вершинина. Они пили чай.

— Почему же ты раньше мне все не рассказал? — спросил Вершинин.

— Не знаю. Сперва убедил себя, что не следует придавать этому значения. Потом... не знаю, — вздохнул Лобов.

— А то, что на сбор не явились Бондаренко и Знобишин, тебя не удивило?

— Так это у них не впервой! — искренне пожал плечами Лобов.

И тут зазвонил телефон. Лобов вздрогнул. Вершинин взял трубку.

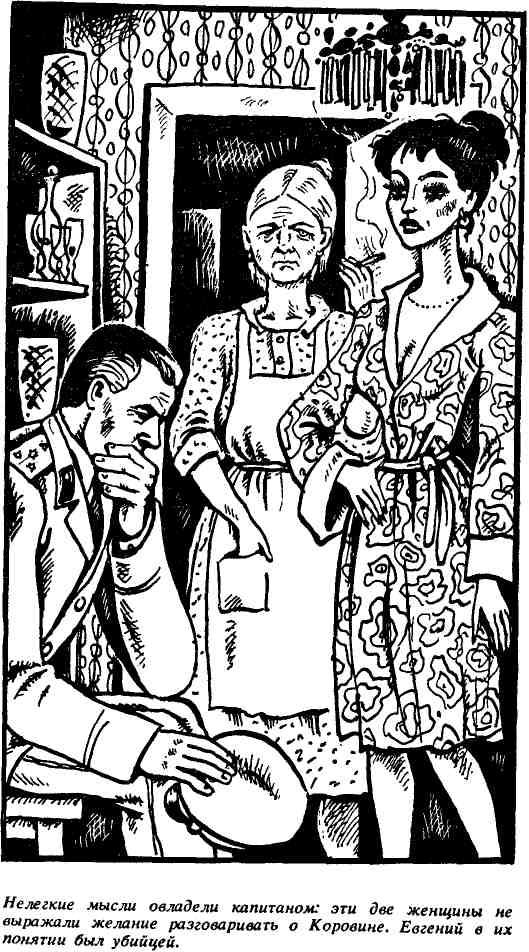

— Да?.. Вот как?! Спасибо, Миша, — следователь положил трубку и после секундной паузы сказал: — Этот номер принадлежит машине Барсукова.

Лобов онемел.

Из кафе Дворца спорта, где проходили поминки, Лобов вышел последним. Теща увела детей раньше, друзья предлагали Алексею отвезти его домой, но он отказался, намереваясь пойти пешком.

На стоянке возле кафе он увидел лишь одну машину со знакомым номером Т16-16ММ и Барсукова, который ждал его и пошел навстречу.

— Леша, я понимаю, тебе надо побыть одному. Но видишь ли, какое дело... — Барсуков нахмурился, — Лопарев так и не нашел Бондаренко. Ветрогон Знобишин обнаружился, ночевал где-то за городом у очередной зазнобы, проспал, опоздал на электричку и тому подобное вранье. Но божится, что с Бондаренко не виделся. А у того телефон не отвечает, дверь на звонки не открывает... — В голосе Барсукова звучала растерянность.

— А эти слухи, насчет перехода в «Днепр»?

— Да... слухов много. Но не попрется же он туда в самом начале сезона, да еще перед Мадридом?! — Барсуков вздохнул.

— А в милицию не обращались? — спросил Лобов.

— Не-ет. Он ведь с женой в ссоре. Она взяла сына и уехала к родителям в деревню. Вчера мы достали адрес, послали телеграмму. Такую вежливую, осторожную, чтобы не оглоушить... Он со мной не раз говорил о переходе. Заработать хочет. У нас с ним отношения, в общем- то, нормальные были. Да вот жена против меня настроена. Все время болтала, что я заработать мешаю и квартиру не даю. Ну, у него однокомнатная, а их трое. Я бы дал, да ведь все о переходе твердит. И как мне тогда перед начальством выглядеть? — Барсуков открыл дверцу машины. — Садись, поедем, чего стоять?!

Они сели.

— Дети с тещей останутся? — вдруг спросил Барсуков.

— Да, — механически ответил Лобов и тотчас застыл, замер в испуге, облизнул сухие губы, взглянул на Барсукова. Тот молчал, глядя перед собой и раздумывая о своем.

— Ну и вот, — вздохнул Барсуков. — А меня уже Рашид за горло берет. Его в ЦСКА сманивают этой самой квартирой. Я и решить не могу, кто из них нам сейчас важнее, кому первому квартиру делать?! Говорю Бондаренкам: поживите пока, до конца сезона... Так вот и рас-сорились. Тем более что Лопарев — сам знаешь — дольше всех квартиру ждет, я и ему обещал. По чести-то Лопареву надо первому давать...

— Это правильно, — кивнул Лобов.

— Вот видишь! Ты меня понимаешь, — Барсуков снова вздохнул, вытер пот со лба. — Ну, что? Съездим к нему? Чего-то у меня на сердце тревожно... Вот... — Барсуков завел мотор.

— Что же ехать, если дома никого нег?! — пожал плечами Лобов.

— У меня вообще-то ключи есть... — смутившись, проговорил Барсуков, доставая ключи из кармана. — Когда Лида уехала, я у него попросил. Однажды... встретиться тут надо было... забыл отдать, а Лопареву не хотел... Да и признаваться не хотел, что квартирой игрока пользовался... Понимаешь меня?

Лобов ничего не ответил.

Они поднялись на третий этаж панельной девятиэтажки, позвонили в дверь, но им никто не ответил.

Барсуков достал ключ, стал открывать.

— Одному, знаешь, не хотелось ехать, — проговорил он.

Руки Барсукова дрожали, когда он открывал дверь.

Они вошли в прихожую. Барсуков заглянул на кухню, потом открыл дверь в комнату.

Тахта помещалась за огромным шкафом, который перегораживал комнату пополам. Барсуков заглянул за шкаф и остановился как вкопанный.

Бондаренко лежал на тахте. Если бы не почерневшее лицо, можно было подумать, что он на минутку прилег и заснул, настолько естественной была его поза.

Они снова ехали в машине Барсукова.

— Какой ужас, какой ужас! — говорил Барсуков. — Хорошо, что хоть нас с тобой отпустили! Они там небось всю ночь проторчат. Слушай, — голос Барсукова неожиданно стал твердым, тренерским, — если ты раздумаешь в «Барселону» переходить, я буду рад за наш «По-лет», года три еще можем вместе поработать. И квартиру тебе поменяем. Представляю, как тебе тяжело там будет без Веры, а?

Лобов молчал.

Барсуков прокашлялся и снова заговорил:

— Хотя, конечно, тебе есть резон в «Барселону». Особенно теперь... А дети с тещей останутся, да?! Как же они-то все перенесли, бедняжки?! Я уж, кажется, чего только не насмотрелся, а все еще не могу в себя прийти. Слушай, а почему, интересно, сам Вершинин не приехал, когда мы позвонили?

— Не знаю.

— И что он про все это думает? — заискивающе спросил Барсуков.

— Не знаю, — повторил Лобов. — Он со мной не делится.

— Да-а. Попали мы в заварушку. Тебе, кажется, направо?

— Не надо. Я здесь сойду.

Они ехали по набережной, и Барсуков удивленно взглянул на Лобова.

— Чего ты? Я тебя до самого дома...

— Нет, не надо, — твердо сказал Лобов. — Пройтись хочу.

Барсуков затормозил. Лобов вышел из машины.

— Ну, давай. И чтоб все было «о'кей», как говорит наш Лопарев! — Барсуков улыбнулся и, склонившись на сиденье, где только что рядом с ним сидел Лобов, протянул руку.

Услышав «о'кей», Лобов вздрогнул, но все-таки наклонился и пожал руку Барсукову.

Тот захлопнул дверцу, помахал Лобову рукой и уехал.

Лобов долго смотрел вслед машине с номером Т16-16ММ.

Из дома он первым делом позвонил теще.

— Юра?.. Привет... Да, еще заехал по делу, а потом прошелся. Как вы там? Маша как? Уже спит? Делает вид... Понятно... Юра-Юрочка, ты ведь мужчина, правда? Да, спасибо... Не беспокойся... Постарайся заснуть. До завтра...

Алексей положил трубку, набрал побольше воздуха, заморгал: душили слезы. Он походил по комнате, размахивая руками, словно прогоняя кого-то невидимого. Свет в комнате он так и не зажег, только в прихожей. Неожиданно раздался телефонный звонок. Алексей вздрогнул, снял трубку.

— Опять вчера бегал к Вершинину?! — прохрипел голос. — О чем докладывал? Небось о стекляшке раззвонил?!

Алексей не мог выговорить ни слова.

— Я же тебя предупреждал, — тяжело дышал голос. — За все заплатишь! Детей пожалей, фраер! О чем говорил следователю?

— Он сам меня вызвал, спрашивал о Бондаренко... — пробормотал Алексей.

— Запомни, мы следим за каждым твоим шагом! За каждым!