Предисловие от издателя.

"Летописец с кинокамерой", так назвали статью Татьяны ТЭСС в журнале "Наука и жизнь" за июнь 1980-го года. В сети этот текст я нашёл под названием "На всю жизнь молодой". Оба названия для рассказа о человеке-легенде Романе Кармене, правильны, но недостаточны. Такие люди как Роман Кармен, не появляются из ничего и не исчезают в никуда. Публикация была расширена фотографиями и дополнительной информацией. Биография Романа Кармена началась ещё до его рождения. Его отец Лазарь Осипович Кармен (настоящая фамилия Корнман, вариант Коренман; 1876, Одесса — 1920, там же) — русский писатель и журналист. Уже в 1892—1893 годах состоялась «проба пера», в свои шестнадцать-семнадцать Лазарь Кармен сам издает журналы «Эхо Одессы» и «Ракета». Журналы были заполнены собственными стихами и статьями. В 19 лет вышла первая книжка очерков и рассказов. Дальше по одной-две небольшие книжки очерков и рассказов выходили ежегодно. Он сотрудничал в «Южном обозрении», «Одесском листке», «Одесских новостях». Рассказы Кармена охотно публикуют такие солидные журналы, как «Русское богатство» и «Мир божий», и массовые еженедельники «Нива» и «Пробуждение». К 1904 году Кармен уже обладает огромной популярностью как «одесский Горький», как заступник «униженных и оскорбленных». В конце сентября этого года покончил с собой 19-летний учащийся еврейского ремесленного училища «Труд», утопился в море, оставив тоскливые стихи и письмо, адресованные сотруднику «Одесских новостей» господину Кармену. Кармен прочел и… отправился на пароходе в Палестину. Оттуда он привез рассказы о еврейских детях поселений, дочерна загорелых и полных дикой энергии, презирающих опасность и не знающих тоски. Он искал альтернативный путь для «грезящих о возвышенном» бедных еврейских юношей ... Таким, полным энергии и презирающим опасность, он вырастил своего сына.

Он-то и подарил Роману первый фотоаппарат - «Кодак» (http://www.privatelife.ru/2005/cg05/n9/5.html)

В Одессе Кармен пережил первую революцию и написал о «потемкинских днях», здесь встретил Февраль 1917-го и написал рассказ

«Сын мой», в котором завещал сыну выйти вместе на улицу и стать «в ряды рабочих и солдат, чтобы не отдать вырванной с таким трудом у палачей свободы». И сын ответил: «Да, папа». Сын перевыполнил данное за него отцом обещание. Продолжая дело отца, он стал журналистом, самым востребованным в ту горячую эпоху - документалистом хроникёром.

" ... Семья переехала в Москву. Роман поступил на рабфак, сотрудничал в рабфаковской стенгазете. Мама работала тогда в журнале «Огонек» и привела сына к главному редактору Михаилу Кольцову. Снимки были, конечно, любительские, но главный доброжелательно сказал: «Ну что ж, ты уже умеешь снимать». И вручил юному Роману корреспондентский билет. А вскоре на страницах «Огонька» появился и снимок, подписанный: «Р.Кармен». Это было в сентябре 1923 года. Парень оказался талантливым. На выставке «10 лет советской фотографии» Роман Кармен удостоился почетных грамот. Он был самый молодой из награжденных. Но уже поглотила заветная мечта - не фоторепортаж, а кинорепортаж. И осенью 1929 года поступил в Государственный техникум кинематографии на операторский факультет. По окончании пригласили его на Центральную студию документальных фильмов. Сектор кинохроники тогда занимал две комнатки. Ну, и началась счастливая, творческая судьба. В пургу и стужу был Кармен рядом со строителями Магнитки, в знойных пустынях снимал Турксиб, первые тракторы на колхозных полях, участвовал в первых арктических экспедициях. Роман был вездесущ со своей кинокамерой. Именно с нею он отправился и на фронтовые дороги. Вот мы и подошли к главной теме наших заметок - о фронтовом кинооператоре Романе Кармене. В Испании уже шли бои. В «Правде» - блестящие корреспонденции оттуда Михаила Кольцова. Роман всю ночь писал письмо с просьбой послать его в Испанию. Утром отнес прошение в бюро пропусков Кремля: «Товарищу Сталину. Лично». Через две недели вызывают к начальнику Главного управления кинематографии Борису Шумяцкому: «Летите в Испанию!» Отъезд был обставлен секретно, ведь визы в Испанию, охваченную гражданской войной, быть не могло. Пробирался через Париж. Первым объектом был город Ирун. Многое показал нам Роман Кармен: и женщину, всю в черном с охотничьим ружьем, и старого крестьянина с двустволкой. Интернационалисты отбивались от артиллерии и авиации устаревшими винтовками. Да Кармен и сам-то был вооружен старенькой кинокамерой. Уже на следующий день пришлось пробираться через границу обратно в Париж, чтобы передать в Москву огромный материал, снятый всего за сутки. А еще через два дня на экраны Москвы вышел сенсационный «Выпуск № 1. К событиям в Испании». ..." http://www.privatelife.ru/2005/cg05/n9/5.html - "Три войны Романа Кармена"

После Испании Кармен почти год провел в Арктике на острове Рудольфа: участвовал в экспедиции, снаряженной на поиски летчика Леваневского. Вернувшись из Заполярья, он улетел в Китай, где началась борьба с японцами. После Китая — снова на Север. На этот раз он принял участие в экспедиции по спасению ледокола «Георгий Седов». Во многом благодаря Роману Кармену сейчас в архиве находятся уникальные кадры, на которых запечатлены эпизоды отечественной и мировой истории.

Потом на страну обрушилась Вторая мировая война. Снимать её с позиций на линии огня, отправился уже опытный, обстрелянный Мастер. Он прошёл её от звонка до звонка, от блокадного Ленинграда до Нюрнбергского процесса.

Для того чтобы оценить мужество фронтового кинооператора, работавшего тогда без нынешней техники, без нынешних мощных телеобъективов, надо, глядя на эти старые кадры, всякий раз мысленно представлять себе ту точку, на которой находился человек с киноаппаратом. Сейчас, после войны, я хорошо представляю себе это и высоко ценю то незаурядное мужество, которое неизменно сопутствовало Кармену с самого начала его фронтовой работы, оставаясь при этом, если можно так выразиться, „за кадром“. — К. М. Симонов. О Романе Кармене.

Потом были съёмки на других войнах, включая вьетнамскую и преподавательская работа. Биография Романа Кармена продолжена в его детях:

Роман Кармен (1933—2013), режиссёр, оператор

Александр Кармен (1941—2013), латиноамериканист-международник, преподаватель Московского государственного института международных отношений МИД России.

Внук - Максим Кармен, продюсер, кинооператор

Правнук — Никита Максимович Кармен, в июне 2018 года окончил с красным дипломом операторский факультет ВГИКа (мастерская И.С. Клебанова).

Но, пора передать слово тому кто имеет больше права писать о Р.Кармене - его другу и очевидцу, Татьяне ТЭСС, ведущей журналистке газеты "Известия".

P.S. Работа над изданием не завершена, вы можете принять участие в нём, в рамках проекта "Нигде не купишь".

Первая книга Кармена в руках

Рядом с альбомом семейных фотографий, на круглом, покрытом бархатной скатертью столе лежала небольшая книга в синем коленкоровом переплете с тисненной на ней фамилией автора. Придя в этот дом, я знала, что мне предстоит пробыть в нем долго, и уже заранее томилась от сознания, что заняться здесь будет совершенно нечем.

Единственной надеждой была лежащая на столе книга, у автора которой оказалась странная фамилия, известная мне только как название первой увиденной мною оперы, а имя его и вовсе не было указано. Я взяла со стола книгу и начала ее читать.

Фамилия автора была Кармен. В тот дом меня привела мама, которая пришла в гости к знакомым, и было мне тогда семь лет.

Читать я начала рано, в четыре года, и к семи годам уже прочла немало книг, которые без разбора тянула из маминого библиотечного шкафа. В нашей семье выписывали «Ниву» с литературными приложениями, и приложения эти в коленкоровых твердых переплетах и были главным моим чтением, его основой, которая, несмотря на всю мешанину в детской голове, сохранилась на всю жизнь. Одновременно со сказками я читала Пушкина, Чехова, Лескова, Тургенева, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и «Камо грядеши» Сенкевича. Понимала я из прочитанного, наверное, десятую часть, и все же нежная любовь к Чехову, живущая в нашей семье, ощущение, что писатель может стать для тебя близким и необходимым, как родной человек, - эти чувства передались мне именно тогда, в детские годы, и с той поры из души уже не уходили.

Но книги, лежащей в чужом доме на покрытом бархатной скатертью столе, я никогда не читала, и странная фамилия Кармен была мне незнакома. И, уж конечно, я и представить не могла, что это отец человека, с которым спустя немало лет я встречусь, подружусь, буду вместе ездить на съемки, вместе работать, вместе учиться водить машину, спорить о прочитанных книгах, ссориться, мириться, шутить, бродить по новой Москве.

Воспоминания детства

В книге его отца рассказывалось об особом народе - об одесских портовых грузчиках, чья жизнь была причудливым соединением изнурительного труда, беспощадных правил товарищества, неистребимого одесского юмора и верности выработанным трудной жизнью традициям. Когда я читала книгу, мне казалось, что я вижу этих громадных сильных людей с тяжелыми мешками на спинах, - сейчас они откроют дверь и войдут в комнату, где я сижу. При мысли об этом сердце мое сжималось от страха и жгучего интереса. Испытанное мною чувство я запомнила хорошо, ибо книгу читала не раз: моя мама часто приходила в этот дом и всегда брала меня с собой. Других книг мне никто там не давал, советуя рассматривать для развлечения альбом с семейными фотографиями. Незнакомые усатые дяди в форменных фуражках и пухлые голенькие младенцы, лежащие на животе, мне быстро прискучили, и я снова бралась за оставленную на столе книгу, хотя уже знала в ней каждую страницу.

Грузчики Одессы начала 20-го века

Почему я никогда не рассказывала об этом Роману Кармену? Наверное, потому, что в юности воспоминания детства - это редкие гости нашей памяти, и рассказывать о них кажется неинтересным. А познакомилась я с Романом Карменом, когда мы оба были очень молодыми, на заре нашей трудовой жизни. И так уж случилось, что историю о книге его отца я не рассказала ему ни тогда, ни позже. А ему, наверное, было бы приятно ее услышать: он бережно хранил намять об отце.

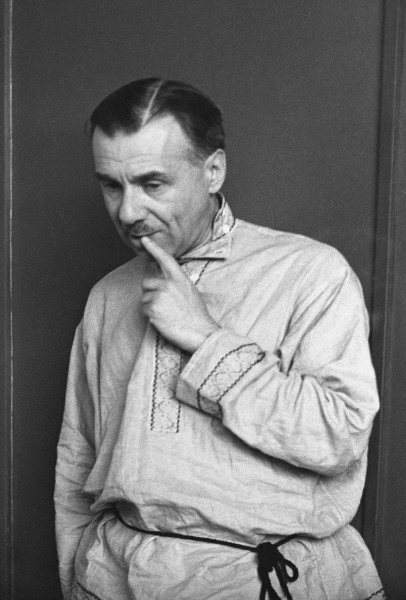

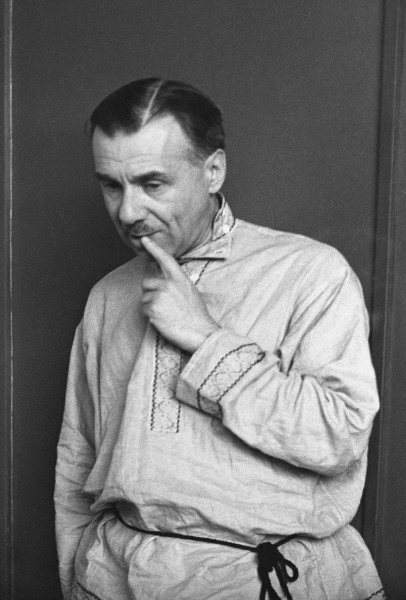

[1]

С Романом Карменом я встретилась в первые годы моего московского бытия, в веселую, беззаботную, полуголодную пору, когда отсутствие денег и постоянного крова над головой полностью погашалось уверенностью в счастье, которое обязательно придет. Никаких веских оснований для такой уверенности, в общем, не было, если не считать того обстоятельства, что в московских журналах появилось несколько моих стихотворений. Это были стихи о поездах, об угле, о водопроводе, о заводской проходной, о коммунальной квартире, о простых, зримых вещах, зримом реальном мире. Михаил Кольцов зорким своим взглядом усмотрел в моих сочинениях нечто, позволившее предположить, что я могу попробовать писать прозу. Кольцов дал мне первую командировку, напечатал в «Огоньке» мой первый очерк. Вскоре после этого мне предложили написать очерк для журнала «30 дней».

Страсть к сенсациям

Так назывался ежемесячный журнал короткого рассказа и очерка с большим количеством иллюстраций. Заместителем редактора и душой журнала был Василий Александрович Регинин, человек в каком-то смысле легендарный. У нас дома, под сиденьем старого кожаного дивана, хранились номера выходившего до революции «Синего журнала»; в одном из номеров целую полосу занимала фотография, где был изображен Регинин, снявшийся в клетке со львом. Эту фотографию я не раз восхищенно разглядывала в детстве. И вот случилось чудо: тот самый Регинин вызвал меня к себе.

Журналист Василий Александрович Регинин (1880-1952)

К моему удивлению, он изменился мало: те же короткие, подстриженные усы, та же прическа с прямым пробором, галстук «бабочкой»... Даже бамбуковая легкая трость, стоявшая в углу его маленького кабинета, казалась мне той самой, с какой он когда-то входил в цирк. Регинин сидел за канцелярским столом, заваленным авторскими рукописями, а я, пяля на него глаза, видела его таким, каким запомнила по знаменитой фотографии: элегантным «бонвиваном», с беспечной храбростью развалившимся на стуле перед огромным, удивленно взирающим на него львом.

Страсть к сенсациям, оставшаяся у Регинина с давних времен, соединялась в нем с отличным знанием полиграфии, изобретательностью и редакторским чутьем. Журнал «30 дней» был прекрасно оформлен, в числе иллюстраторов были лучшие художники, фотографии отличались свежестью сюжетов с неожиданностью ракурсов. В литературном мире он знал всех и все знали его: не существовало, кажется, ни одного крупного писателя, какому не было бы известно, что в ту самую минуту, когда он закончит новый рассказ, его настигнет телефонный звонок Регинина, который будет просить этот рассказ для журнала и постарается первым его получить.

[2]

Была у Регинина еще одна черта: он любил «открывать» новые имена, с охотой привлекал в журнал молодых. Так на страницах журнала «30 дней» рядом с работами известных фоторепортеров появились снимки молодого Романа Кармена. Мало кто из репортеров - да и сам Кармен - могли предполагать, что это начало пути знаменитого кинооператора и кинорежиссера, будущего лауреата многих премий, будущего Героя Социалистического Труда..

Первый очерк для «30 дней»

И вот для журнала «30 дней» мне предстояло написать очерк.

В ту пору строительство новой Москвы представлялось нам огромным миром, полным увлекательных открытий.

Каждое новое здание, новый Дворец культуры или жилой дом воспринимались как событие не только общественного значения, но и нашей личной жизни. Заложенному фундаменту мы радовались так, как если бы это строился наш дом, хотя сами мы по большей части жили в комнатушках перенаселенных квартир, а о новом жилье и не помышляли. И все же, в широком смысле, это действительно строился наш дом, огромный светлый Дом нашего будущего, в которое вкладывал свой труд и силу своего сердца каждый из нас.

Количества поэтических сравнений и пышных эпитетов, какими был наполнен мой первый очерк для «30 дней», хватило бы, наверное, на несколько поэм. Регинин, усмехаясь в подстриженные усы, легко прошелся по моему сочинению карандашом, убавив чрезмерность молодой восторженности, и сдал очерк в набор. Вскоре он снова вызвал меня в редакцию, чтобы предложить новую тему.

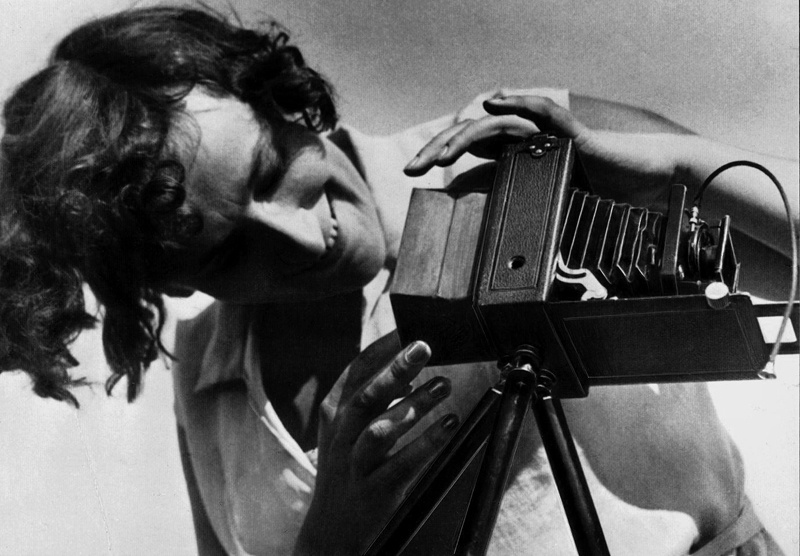

Неожиданно для самой себя я стала часто печататься в журнале. Очерки обычно сопровождались большим количеством фотографий, и я старалась ездить на съемки вместе с фоторепортерами, чтобы подсказывать главные, по моему суждению, точки для съемки.

Однажды Регинин сказал, что на этот раз снимки к моему очерку будет делать Рима Кармен. И я решила позвонить Кармену и договориться, где и как мы встретимся, чтобы вместе поехать на съемку.

Мы не были знакомы и даже никогда не видели друг друга в глаза, что меня, впрочем, нимало не смущало: те годы были Временем Первых Знакомств, а это, как известно, прекрасная пора. Смущало меня иное обстоятельство: как мы узнаем друг друга? Место встречи для совместной поездки обычно назначалось на остановке трамвая, народу на остановке могло собраться много. Главной приметой, которая могла бы отличить моего будущего спутника, был, конечно, фотоаппарат. Но незадолго до этого, когда я договаривалась о съемке с другим фотографом, которого тоже не знала в лицо, со мной приключился такой конфуз, что снова упоминать об этой примете я побаивалась.

Встреча на остановке

В ту пору фотокамеры были довольно крупного размера, часто фотограф брал на съемку и штатив, на остановке я видела обычно нагруженного аппаратурой человека с тяжелой сумкой через плечо. Узнать его в толпе было очень несложно.

Но вот однажды Регинин сказал мне, что фотографии к моему очерку сделает Александр Родченко. Я позвонила по телефону Родченко, чтобы условиться о поездке: спокойный негромкий голос, ответив мне, назвал день и время съемки.

- А как мы найдем друг друга? - спросил спокойный голос в трубке. - Ведь вы же, наверное, меня не знаете...

- Не знаю, - сказала я беспечно. - Я вас никогда не видела. Но ведь найти вас очень просто.

- Очень просто? - с удивлением переспросил голос.

- Конечно! - ответила я весело. - Я сразу найду вас по фотоаппарату.

Наступила пауза. Несколько большая пауза, чем, казалось, было необходимо.

- Ну что ж...- наконец сказал спокойный голос. - Тогда все в порядке. Значит, до скорой встречи.

На трамвайной остановке, где мы условились встретиться, толпился народ: там проходили трамваи нескольких маршрутов. Пробираясь сквозь толпу ожидающих пассажиров, я внимательно вглядывалась, но человека с фотоаппаратом среди них не было.

Звеня и раскачиваясь, тяжелые трамваи подходили к остановке, их брали приступом; на ступеньках, держась за поручни, висели гроздья людей... Вскоре на остановке осталось всего несколько ожидающих. Но ни у одного из них не было фотоаппарата.

Напрасно я вглядывалась в прохожих, надеясь, что вот-вот появится человек с фотоаппаратом и сумкой через плечо. Его не было ни на остановке, ни среди прохожих. Дул холодный ветер, и в своем легком одесском пальто я изрядно озябла. Родченко не появлялся. И вдруг, когда я совсем отчаялась его увидеть, меня окликнул негромкий спокойный голос.

Широкоплечий, крепкого сложения человек с твердо очерченным лицом смотрел на меня, и мне показалось, что он с трудом сдерживает улыбку. Стоял на остановке он уже давно и, так же как я, кого-то ждал. За время ожидания я не раз пробегала мимо него, но не видала ни аппарата, ни штатива, ни сумки через плечо. Ничего этого у него не было. И тем не менее это был Родченко.

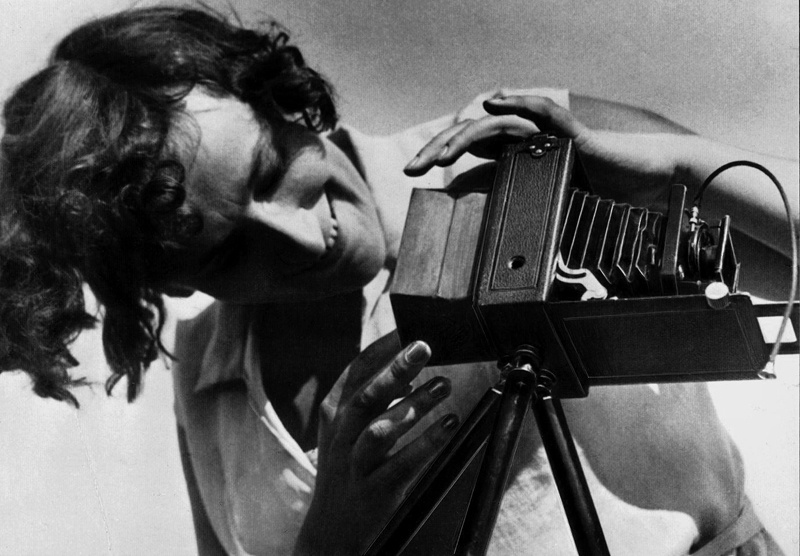

Фотокамера «Лейка»

Так я узнала впервые, что существует фотокамера «Лейка» - маленькая камера, которую можно спрятать в карман или повесить на ремне под пальто.

Объектив камеры в транспортном положении вдвигается внутрь, камера удобно помещается в кармане.

До встречи с Родченко я ни у кого такого аппарата не видела. Думаю, что по растерянности, с какой я металась на остановке, Родченко давно угадал, что я ищу именно его, полагаясь на кажущуюся мне неоспоримой примету, и не отказал себе в безобидной шутке. Тактично не замечая моего смущения, он подсадил меня в подошедший трамвай, и мы отправились на съемку.

Родченко сделал «Лейкой» несколько великолепных фотографий к моему очерку: это были новые дома, снятые в неожиданных и смелых ракурсах, с такой тонкой проработкой углов и объемов, тени и света, какая дана только мастеру.

И вот, припомнив встречу с Родченко и свою оплошность, я несколько призадумалась перед звонком новому моему спутнику для поездки на съемки, Роману Кармену.

Веселый, быстрый голос, ответивший по телефону, был так дружелюбен, что стеснительность моя сразу исчезла: через несколько минут мы разговаривали, как давние знакомые. И вдруг я снова запнулась: как же все-таки мы с ним узнаем друг друга?

- Проблемы нет, - сказал веселый голос - Я найду вас на остановке сам. На эту тему можете даже не думать.

Еще с площадки трамвая я увидела, что на остановке, как и в прошлый раз, толпится парод. Но не успела я сойти со ступенек вагона, как меня кто-то окликнул по имени.

Навстречу быстро шел легкий в движениях, мальчишески худой человек; у него было молодое красивое лицо и волосы, тронутые сединой, - от этой седины лицо казалось еще более молодым.

- Здорово! - сказал незнакомец, приятельски мне улыбаясь, - Сейчас вы услышите аплодисменты: это будет аплодировать вся улица от восторга, что я вас сразу узнал. Без всяких опознавательных примет.

Это был Рима Кармен.

Мы отправились на съемку спортивного бассейна, построенного неподалеку от большого московского завода. Открытие еще не состоялось, и тишина, царившая в высоком пустынном здании бассейна, была так прозрачна, что наши шаги звонко повторяло эхо. Голубая вода слепяще блестела, по светлым, облицованным плиткой стенам скользили солнечные «зайчики». Кармен обошел вокруг бассейна, потом легко, как белка, взобрался на вышку для прыжков... Он продолжал шутить, но глаза его впивались в каждую деталь, ничего не пропуская.

Необычайная легкость в работе

Я смотрела снизу, как он стоит на вышке и снимает: тонкая, мальчишеская его фигура четко прорисовывалась в голубоватом воздухе, а сзади на брюках была явственно видна большая, аккуратно пришитая заплата. Этой заплаты он не только не стеснялся, но, наоборот, носил ее с достоинством и элегантностью.

Да и чего, собственно, было стесняться? Латаные штаны и платья ничуть не омрачали нашей молодости.

По дороге на съемку Кармен рассказал мне, что живет вдвоем с матерью и ему приходится «здорово крутиться», чтобы заработать на хлеб насущный. Я его прекрасно понимала, потому что знала это по себе. И вместе с тем с первых же дней нашего знакомства я заметила у Кармена одну черту, которую потом не без зависти наблюдала много раз: необычайную легкость в работе. Неутомимый труженик, одержимо преданный своей профессии, он работал с такой незаметностью усилий, будто все давалось ему само собой, без всякого напряжения.

Кармен обладал счастливой уверенностью в доступности любой задачи, если по-настоящему решил за нее взяться. В первую же нашу встречу он рассказал мне смешную историю о том, как он начал кататься на велосипеде.

Велосипеда у него не было, а ему ужасно хотелось научиться ездить. Хотелось взобраться на седло и покатить по аллеям Петровского парка, где тогда были специальные дорожки для велосипедистов, мчаться навстречу ветру, с азартом крутить педали, наслаждаться своей невесомостью, упоительной скоростью движения... Ему по ночам снилось, что он едет на велосипеде.

Приятель, у которого был велосипед, взялся его учить. Выйдя во двор, приятель стал подробно объяснять, как нужно садиться на велосипед, как держать руль, как трогаться с места, не боясь упасть... Переминаясь от нетерпения, Кармен, не слушая, взял из его рук руль, вскочил на седло и поехал. Сделав несколько кругов по двору, он вылетел в переулок и помчался с такой быстротой, будто ездил уже множество раз.

- Он решил, что я ему наврал, будто не умею ездить, - рассказывал мне Кармен, заливаясь смехом. - Но, честное слово, я сел на велосипед впервые! Просто я давно об этом думал и очень хотел покататься. Вот и все...

Легкость в обучении

Мы часто ходили в Дом печати, как тогда назывался Дом журналиста, туда стремилась попасть молодежь. В Доме печати выступал Маяковский, устраивались диспуты, открывались выставки, каких нельзя было увидеть в другом месте; там можно было встретить знаменитостей, имена которых казались нам легендарными. Иногда, в дни получения гонорара, можно было даже рискнуть пообедать в тамошнем ресторанчике.

Как-то, придя в Дом печати, я увидела на доске объявление о соревновании снайперов. Рядом висел список победителей: первое место занял Кармен.

Стрелять из снайперской винтовки он, наверное, научился с такой же легкостью, как и ездить на велосипеде. Легко давались ему и более серьезные и, как теперь я понимаю, жизненно важные для него дела. Он поступил во ВГИК с первого же захода, причем ни разу не говорил, когда и как успевает готовиться к экзаменам, хотя мы и часто встречались в ту пору. Став студентом, он продолжал ездить на съемки, зарабатывать на жизнь фоторепортажем и никогда не жаловался, что «здорово крутиться» не так-то просто, если одновременно надо учиться в институте и вовремя сдавать зачеты.

Москва была полна событий, каждый день в ней происходило что-нибудь интересное, новое, привлекающее внимание... И каждый день на углу Тверской, как тогда называлась улица Горького, и Малого Гнездниковского переулка в фотовитрине появлялись новые снимки, рассказывающие о происшедших за сутки событиях. Фоторепортер должен был повсюду успеть, ничего не пропустить, не опоздать доставить лучшие снимки к нужному сроку, чтобы они попали на фотовитрину. Это была отличная школа оперативности и мастерства для каждого фотокорреспондента.

Однажды в Москву приехал из-за рубежа прославленный писатель, встречать его на вокзале собралось много народа; каким-то образом оказалась в числе встречавших и я. Поезд медленно подошел к перрону; возле выхода из вагона, в котором ехал знаменитый гость, собрались, кажется, все лучшие фоторепортеры Москвы. Тесня друг друга, они пытались пробиться как можно ближе и занять лучшее для съемки место.

Снимки молодости

И тут я увидела Кармена.

Он стоял на крыше вагона - стройный, крепкий, как тугая пружинка, - стоял совершенно один и снимал сверху, с точки, где никто ему не мешал. Знаменитый гость прошел вперед, и Кармен с акробатической ловкостью перескочил на крышу другого вагона. Пока шла процедура встречи, он не переставал щелкать затвором, делая один снимок за другим, а потом наклонился и громко назвал фамилию писателя. Тот удивленно поднял голову, посмотрел вверх и, увидев стоящего на крыше вагона Кармена, улыбнулся. Кармен успел снять его улыбающееся лицо; это был лучший появившийся в печати снимок.

Известна разница между глаголами «смотреть» и «видеть»: бывает, что мы смотрим на мир широко раскрытыми глазами, не умея по-настоящему видеть свет и краски, тени и линии, - живые подробности, тонкие, чуть прорисованные детали, без которых целое может утратить свою силу и полноту. Рано постигнув умение видеть, молодой Кармен охотно делился этой наукой с другими; товарищескую щедрость его я узнала на собственном опыте.

В первую нашу встречу, когда, возвращаясь после съемки, мы ехали через всю Москву на петляющем по улицам и переулкам трамвае, у нас было много времени для беседы. Держась друг за друга, мы стояли на задней площадке раскачивающегося вагона и говорили обо всем, что приходило на ум.

Я созналась ему, что пробую фотографировать; Кармен тут же вызвался меня учить. Не прошло и недели, как мы вместе отправились в Парк культуры и отдыха, вооруженные фотокамерами: Кармен - своей «зеркалкой», а я - стареньким, подаренным мне отцом аппаратом.

В тот солнечный день я поняла, как много можно открыть в окружающем мире, если умеешь видеть.

Я поняла, что вода реки может быть одновременно тусклой и сверкающей, а листва деревьев темной или полной подвижных бликов, - все зависит от того, откуда и как ты ее видишь. Обычный шланг для поливки, лежащий на теплой, пыльной земле, может волшебно ожить: вот шланг вздулся, наполнившись водой, и тотчас же, с шипеньем и треском, вода вырвалась из него, засверкав на солнце тысячью искр, блистая радужной окраской, рассекая воздух тугой, свежей, лучистой струей...

Корреспондент «Известий» Татьяна ТЭСС (январь 1933)

Автор: Роман Кармен

Увлечение фотографией

Ствол дерева, павильон на лужайке, тенистая аллея, читающий газету толстяк, загорелый спортсмен в байдарке, стройный, как тополек, фонтан, смеющийся ребенок - все это могло проскользнуть мимо, не отпечатавшись в сознании, но могло и стать твоей находкой, твоим открытием, богатством, которое унесешь с собой.

Я узнала, что такое неповторимость минуты, хрупкое чудо, которое так легко упустить: на миг замешкалась, и вот уже облако, в какое не успела вглядеться, убежало, слилось с другими, свет изменился, тень расплылась - и картина, что так манила и радовала, исчезла бесследно, ее уже не повторить. Быть может, увидишь другое облако, другие пятна света на листве, быть может, они будут еще красивей и ярче, но того, что упустила, не вернуть...

Стоя рядом со мной, Кармен учил меня видеть, наводить на фокус, определять выдержку, я щелкала затвором, и стеклышки пластинок послушно вбирали образы жизни в их живой прелести.

Фотографированием я увлеклась, но в дальнейшей жизни фотокамера все же не стала моей постоянной спутницей. Литература заняла все мои помыслы, увеличитель я забросила, фотоаппарат подарила. Так уж сложилось. Но удивительный день, проведенный с Карменом, помнится с такой явственностью, словно это было вчера: веселый и добрый мой спутник научил меня видеть в окружающем мире многое, чего я не видела раньше. Уроки фотографии, которые он дал, помогли тогда сделать снимки дорогих мне людей, ставшие для меня драгоценными.

В ту пору дружбы завязывались быстро: наши молодые, раскрытые ко всем впечатлениям души требовали общения. Мы много работали и в то же время старались повсюду успеть: пойти по контрамарке в театр (лучшие спектакли Художественного театра я посмотрела, сидя на ступеньках бельэтажа), обсудить новый роман Эренбурга, прорваться на вечер поэзии в Политехнический, послушать знаменитого Боровского в Большом зале Консерватории, потанцевать на вечеринке под модную пластинку «Района»... До чего же длинными были тогда дни!

Как-то Кармен радостно сообщил мне, что едет в Ленинград. Вскоре от него пришло письмо - он остановился в семье Чуковских, которую знал с детства. Не знаю, как это получилось, но на письмо я сразу не ответила и тут же получила от него второе.

Возвращение из труднейшего автопробега

Конверт был пухлым, словно в нем лежала целая пачка исписанных страниц, я вскрыла его и вдруг из конверта выпрыгнуло на меня что-то новое, упругое, ударив прямо в лоб.

Оказалось, что в отместку за молчание Кармен упрятал в бумагу большую пуговицу с туго закрученной в рогульку резинкой; освободившись из конверта, пуговица прыгала прямо на адресата, как развернувшаяся пружина. Оправившись от испуга, я нашла в конверте маленькую, лукаво торжествующую записочку...

Кинооператор Роман Кармен ведет съемку на ледоколе «Иосиф Сталин» (1939 год)

Автор: Дмитрий Дебабов

Когда Кармен сменил фотокамеру на киноаппарат? Зная легкость, с какой он овладевал каждым новым для него делом, я тогда не поняла серьезности этой перемены для всей его дальнейшей судьбы. Киноаппарат сразу стал казаться неотделимым от Кармена, словно был в его руках всегда. Могущество этого аппарата и значение его в жизни моего товарища я осознала по-настоящему только тогда, когда Кармен оказался в Испании.

Он вернулся из труднейшего автопробега длиною в тридцать тысяч километров, по маршруту Москва - Каракумы - Москва.

Оператор Роман Кармен среди участников автопробега в одном из горных районов. Фото: www.rus-texnika.ru.

Случилось так, что колонна машин, завершая в Москве свой огромный путь, остановилась около Красной площади: улицу преграждала цепочка милиции. На Красной площади шел массовый митинг москвичей - митинг солидарности с испанским народом, поднявшимся на борьбу с мятежной фашистской военщиной.

И Кармен, исхудавший, выжженный солнцем пустыни, кинооператор и водитель, на ладонях которого еще не зажили мозоли от лопаты, какой он откапывал застрявшую в песчаных барханах машину, а в складках походной куртки белел каракумский песок, - Кармен тут же принял решение сделать все от него зависящее, чтобы улететь в Испанию.

Каждое утро, открывая газеты, мы искали сообщения из Испании, телеграф приносил горячие новости из Мадрида, Барселоны, Севильи: там шли уличные бои. Города, само название которых еще недавно звучало для нас романтично и певуче, как музыка, сейчас стали символом борьбы и мужества народа.

Рассказы Кармена

В старых журналах и книгах мы разыскивали фотографии прекрасного, мирного Мадрида и вглядывались в них, стараясь представить эти улицы и дома в чугунном кружеве витых балкончиков такими, какими они стали: наполненными едким дымом, засыпанными щебнем и осколками разорвавшихся снарядов. Карабанчель-Бахо, Университетский городок, парк Каса дель Кампо - все эти названия стали нам хорошо знакомы; повторяя их, мы видели перед собою баррикады, воронки, израненные деревья, разрушенные стены... В «Правде» появлялись корреспонденции Михаила Кольцова: вернувшись из окопов, он писал их в мадридском отеле под завывание сирен воздушной тревоги, а иногда и прямо в окопе, пристроив блокнот на колене...

О том, что Кармен вместе с оператором Борисом Макасеевым улетел в Испанию, я узнала только тогда, когда он оказался на испанской земле: отлет был внезапен, с соблюдением секретности, - видимо, потому, что предстояло лететь через фашистскую Германию, уже ставшую на сторону испанских мятежников.

Из рассказов Кармена, услышанных много позже, мне особо запомнился один.

Кармен рассказал, как в первые же дни он оказался в Сан-Себастьяне, дорогом, изысканном испанском курорте. Знаменитый бульвар был залит солнцем, неторопливо гуляли нарядно одетые люди, красивая молодая женщина катила по аллее детскую коляску, на скамейках сидели, обнявшись, влюбленные... Пахло морем, розами, вода бухты была неподвижна, все дышало покоем, и почти не верилось, что где-то идет война. Теплый воздух был так пьяняще ленив, что Кармен неторопливо зашагал по бульвару, снимая беспечно прогуливающихся людей.

И вдруг он осознал, что война совсем рядом.

Ударила тугая волна воздуха, земля содрогнулась, Кармена оглушило взрывом. Из стеклянной морской лазури вырвался, высоко взлетев, водяной столб. Послышались крики, толпа рассыпалась, побежала... Раздался второй взрыв, Кармен успел спять фонтан воды, грозно взлетавший в воздух, и тут же развернул камеру на бегущую толпу.

Осада Алькасара, Толедо 11 - 26 сент. 1936. Роман Кармен c киноаппаратом во время осады Алькасара.

Рассказ Кармена о встрече

Мелькнуло искаженное ужасом лицо женщины, она бежала, задыхаясь, по аллее бульвара, толкая перед собою детскую коляску.

- Понимаешь, ее лицо меня поразило, - сказал Кармен. - Я направил камеру на нее и снимал эту бегущую женщину столько, сколько смог. На полный завод пружины камеры.

- О чем ты в это время думал? - спросила я. Сама я думала о том, каково ему было снимать под обстрелом. Выросший в мирной стране, он никогда ведь не слышал до этого, как рвутся снаряды.

- И потом что было?

- Что потом? - удивился Кармен.- Я же сказал тебе, что снял на полный завод. Женщина исчезла, я сменил оптику, поставил другой объектив. Ясное дело. И стал ждать нового разрыва. И тут громыхнуло прямо в середине бухты, и с такой силой... Столб воды чуть не до облаков! На бульваре уже ни души, только вдали вижу Макасеева, а снаряды летят уже прямо над головой: оказалось, это бьет по Сан-Себастьяну мятежный крейсер. Мы все это потом сняли - раненых жителей, развалины, развороченные клумбы с цветами...

Ничто не могло остановить Кармена, если он считал, что ему необходимо быть с кинокамерой в горячей точке. Он снимал в Испании боевые эпизоды на передовой, снимал пилотов на полевом аэродроме, ездил на Арагонский фронт, был под Уэской, снимал бои на окраинах Овиедо, митинги в Барселоне, колонны беженцев на дорогах в Мадрид, - да где только он не был! В «Известиях» появились его корреспонденции из Испании, он и здесь остался верен себе, легко овладев новой для него профессией: это были корреспонденции профессионального журналиста.

Я помню его рассказ о том, как после Мадрида он встретил Кольцова в Бильбао и как они обрадовались друг другу. Сев за руль машины, Кармен долго возил Кольцова по тревожному и сумрачному городу.

Роман Кармен и Михаил Кольцов

Слушая его рассказ об этой встрече, я старалась представить улицы Бильбао, вокруг которого уже сходилось грозное кольцо, а перед моими глазами неотступно стоял Никитский бульвар, Дом печати, пожилой инструктор, терпеливо учивший нас водить машину. Как запомнилась эта старенькая, дребезжащая учебная машина, за руль которой мы с Карменом попеременно садились, и то, как долго не давался мне подъем с ручного тормоза в гору на Трубной, а Кармен великодушно это прощал и не подшучивал надо мной... И вот где привелось ему, вспомнив московские наши поездки, сесть за руль - в Испании, в столице басков, в суровом, осажденном городе, на окраинах которого уже рыли окопы. Могли ли мы представить себе это?

Возвращение Кармена в Москву

Много удивительных рассказов услышала я от своего товарища. Он рассказывал, как в штабе 12-й интербригады, разыскивая легендарного генерала Лукача, увидел идущего ему навстречу улыбающегося человека, приветливого, свежевыбритого, с добрыми внимательными глазами, - и узнал в нем Матэ Залку. Несколько раз ему попадался на глаза плотный, плечистый здоровяк, неуклюже шагающий по окопам. Незнакомец был одет в светлый, перепачканный окопной глиной плащ, под которым топорщился мешковатый пиджак и свитер; на голове у него был черный баскский берет. Однажды их познакомили, это оказался Хемингуэй.

Потом они встречались не раз, Кармен провел у Хемингуэя несколько вечеров в его накуренном, всегда забитом людьми номере мадридского отеля «Флорида». Изрешеченные осколками стены этого отеля приютили в ту пору писателей, журналистов, кинооператоров, фоторепортеров многих стран; до передовой от отеля было, что называется, рукой подать. Кармен быстро стал известен во «Флориде»; его общительность, храбрость, открытый и дружелюбный нрав помогли ему снискать расположение всех, с кем он встречался в Испании.

При первой же возможности кассеты с кинопленками отправлялись в Москву. Возле московских кинотеатров выстраивались на улице длинные очереди: люди стремились посмотреть хроникальные кадры испанских событий. Из материала, снятого Карменом и Борисом Макасесвым, на экраны вышли двадцать два выпуска кинохроники «К событиям в Испании». Я хорошо помню эти выпуски, - забыть их нельзя.

И вот Кармен снова в Москве.

Он все такой же - живой, веселый, неутомимый, но, мне кажется, что-то изменилось в его лице, оно стало чуть строже. ...Один хороший писатель сказал, что седина приходит, как снег: утром проснешься - и все кругом белым-бело. К Кармену это не относилось: поседел он чуть ли не с юности, и все мы давно привыкли к его седине. Но все же, все же... Я не могла избавиться от ощущения, что он изменился: в углах его рта пролегли две четкие морщинки, я видела их впервые.

Сборы в «горячую точку»

Мы по-прежнему были друзьями, по-прежнему встречались, но не так часто, как раньше: Кармен уже давно не фоторепортер, и на съемки мы вместе больше не ездили. Однажды, столкнувшись на улице Горького, мы радостно кинулись друг к другу и тут же решили пойти пообедать в Дом литераторов.

Там, сидя за цыплятами табака, Кармен сообщил словно мимоходом, что на следующий день улетает - опять в «горячую точку». Он не объяснял, куда, и я, по понятным причинам, не спрашивала. Когда мы вышли после обеда на улицу, он сказал, что хотел бы показать несколько снятых в Испании фотографий, - мне, наверное, будет интересно на них взглянуть. Был он, как всегда, оживлен, много рассказывал за обедом, и вместе с тем я вдруг почувствовала, что ему не по себе и не хочется оставаться одному.

Чутье меня не обмануло: выяснилось, что близкие Кармена были в отъезде и возвращался он в пустую квартиру, а перед далекой, долгой и трудной поездкой у человека не всегда бывает легко на душе. В квартире не оказалось «холостяцкого» беспорядка, но вместе с тем на всем лежала неуловимая печать запустения и неуюта, какая бывает во время отсутствия хозяйки. В кухне мурлыкал белоснежный холодильник - это был первый холодильник, который я увидела: в ту пору у нас еще их не выпускали. Кармен открыл блестящую толстую дверцу, - на пустых полках одиноко стояла бутылка «Боржоми».

Он разлил ледяное «Боржоми» по высоким бокалам, стекло сразу запотело, мы молча выпили. Открыв ящик стола, Кармен достал папку с фотографиями.

На одной из них я увидела его самого, он весело улыбался, сидя на земле рядом с плечистым человеком в черном баскском берете и потертой светлой куртке. Человек сидел, обхватив руками колени; его большие ноги в пыльных башмаках крепко уперлись в землю, за спиной темнели недавно вырытые окопы. Это был Хемингуэй.

Роман Кармен, Эрнест Хемингуэй, Йорис Ивенс

Показывая фотографии, Кармен повеселел, стал снова рассказывать об Испании. Я попросила, чтобы он подарил мне фотографию, где снят вместе с Хемингуэем, он сказал, что надпишет ее, «за себя и за мастера», вытащил толстую самопишущую ручку, прищурился, обдумывая надпись...

Тяжелая поездка

И вдруг из пера, прямо на мое платье, брызнула струя ярко-синих чернил. По светлой ткани расплылось большое темное пятно.

- Эй! Что ты наделал! - закричала я. Платье было новым, а при моих тогдашних заработках я не предполагала, что смогу вскоре сделать себе другое. - Ты что, не мог осторожней?

- Подумаешь! - спокойно ответил Кармен - Велика беда...

- Да ведь это же чернила, их не выведешь никакой чисткой! - сказала я огорченно и вдруг запнулась: чернильное пятно

неожиданно стало бледнеть.

В растерянности я смотрела, как огромное пятно на моем платье таяло, уменьшалось и наконец исчезло совсем. Будто его никогда и не было. Тут я увидела, что Кармен смеется.

Смех у него был заразительный, лукавый; глядя на него, стала смеяться и я.

Оказалось, что он специально для розыгрыша привез откуда-то этот сувенир - ручку, заправленную жидкостью особого химического состава: под воздействием воздуха «чернильное» пятно исчезало, не оставляя следа.

Так, смеясь, мы расстались, и я была рада, что прощанье наше оказалось веселым.

На следующее утро Кармен улетел. Поездка действительно оказалась тяжелой и длительной.

Роман Кармен снимает партизан особого района Китая (январь 1939) Автор снимка неизвестен.

Снова встретились мы не скоро и, но странному совпадению, опять на улице Горького, в том же месте, где судьба нас столкнула в прошлый раз.

В ушанке и светлом полушубке, с военной портупеей через плечо, Кармен быстро шагал по улице. Заснеженная, малолюдная, с витринами, закрытыми мешками, наполненными песком, улица Горького выглядела совсем не так, как в прошлую нашу встречу. Москва стала другой. Стали другими и мы.

Дополнение от Р.Кармена

Съемки в жесткий мороз

Это был декабрь 1941 года, первая военная зима.

Прошло всего несколько месяцев после начала войны, но сколько событий произошло за это время и в жизни каждого из нас! Нам с Карменом казалось, что мы не видели друг друга вечность. Мы вместе пошли в редакцию «Известий»: я жила там на казарменном положении, один из редакционных кабинетов заменил мне мой дом. Кармен радостно сообщил, что у него есть целый час свободного времени, но как короток, как мал оказался этот час, если в него надо было вместить все, что пережито с первого дня войны..

Кармен говорил быстро, перескакивая с одной темы на другую, но в рассказе его была такая удивительная четкость изображения, что я зримо представляла каждый пережитый им фронтовой эпизод, словно видела их на кинопленке.

Я видела Кармена с кинокамерой в руках, снимающим все, что мог схватить объектив: бой у деревни, горящие поля, раненых в медсанбате, сбитый фашистский самолет, бредущих по дороге беженцев, пленного эсэсовца, пулеметный расчет, плачущих у сгоревшей избы детей... Воспоминание о раненном в живот, умирающем солдате, которого он нес на спине, пытаясь спасти ему жизнь, прерывалось рассказом о счастливом июльском дне, когда его чудом соединили по полевому телефону с московской квартирой и он узнал, что у него родился сын, впервые услышал сквозь разряды и треск в телефонной трубке далекий звонкий крик своего ребенка...

Нина Орлова и Роман Кармен с сыном Александром[3]. 1941 год.

Я спросила его о боях под Москвой, и Кармен стал рассказывать, как трудны были съемки в жестокий мороз, когда пар от дыхания превращался на лету в иней, а кинооператоры отогревали замерзающие камеры на груди и продолжали снимать, чтобы запечатлеть картину великого сражения. Никто из них тогда не думал о масштабности будущего фильма, важно было схватить живую, горячую правду события. Кармен старался как можно больше мне рассказать и вдруг остановился, что-то вспомнив...

Он вспомнил старую женщину, встретившуюся в освобожденной деревне, и стал рассказывать, как стояла она на заснеженной дороге, как обнимала вошедшего в деревню бойца, гладила его лицо почерневшими руками, потом торопливо крестила уходящих вперед солдат и смотрела им вслед, а по ее щекам текли и замерзали слезы...

Уезд Кармена на фронт

Позже я увидела эти кадры в фильме «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», в фильм вошли и съемки Кармена. Но впервые я узнала эту старую женщину по его рассказу, и, когда она появилась на экране, мне казалось, что я знаю каждую морщинку на ее лице и те полные слез глаза, - глаза солдатской матери...

Вскоре Кармен снова уехал на фронт. Когда он попадал в Москву, то, случалось, забегал к нам в редакцию «Известий».

В затемненном, заснеженном городе здание редакции было островком, где за плотно зашторенными окнами горел яркий свет, было тепло и в редакционных кабинетах жили и работали несколько человек; все остальные были на фронте.

На пятом этаже находилась комната военных корреспондентов, которую мы называли «казармой». Когда военкоры уезжали, в комнатке царила степенная тишина. Но вот «казарма» наполнялась шумом, громким говором, запахом военных полушубков, на столе рядом с исписанными листами бумаги появлялись концентраты гречневой каши, ржаные сухари: мы встречали приехавших с фронта товарищей - Евгения Кригера

[4], Леонида Кудреватых

[5], Петра Белявского, Павла Трошкина

[6]... Приходил в «казарму» и писатель Евгений Петров

[7], бывал там, вернувшись после поездки в партизанский штаб, Ираклий Андроников

[8]. Над дверью в «казарму» висел нарисованный художником Виталием Горяевым удивительный петух: клюв его был задорно приоткрыт, петух показывал большие, крепкие зубы...

За стеной кабинета, в котором я жила, находилась комната Владимира Лидина:

[9] он был в ту пору специальным корреспондентом «Известий» и тоже жил на казарменном положении в редакций. Владимир Германович писал много, газетные очерки давались ему легко. Сквозь стену я слышала, как быстро и дробно звучит его пишущая машинка, потом стук затихал и было слышно громкое чтение: Лидин, закончив очерк, любил читать его самому себе вслух. Читал он не торопясь, что называется, «с выражением», и я, вздыхая, слушала сквозь стенку его мерный голос. Сама я писала медленно, мучаясь над каждой строкой, и быстрота, с какой Лидин справлялся с очередной работой, вызывала во мне отчаянную зависть.

Встреча в Колонном зале Дома Союзов

Некоторое время я совсем не видела Кармена. И вот мы встретились снова.

Произошло это в Колонном зале Дома Союзов. По вечерам в Москве часто объявляли воздушную тревогу, и концерты, так же как спектакли, бывали обычно днем. В тот день в Колонном зале впервые исполнялась Седьмая симфония Шостаковича.

Никогда, кажется, люстры знаменитого зала не излучали столько света. Они свисали с потолка подобно сияющим гроздьям, свет дробился и сверкал, отраженный белизной колонн. На первое от прохода место в задних рядах партера смущенно сел тоненький, как подросток, человек в больших очках; на затылке его мальчишески торчал белокурый хохолок... Я сразу узнала этот взгляд, открытый и вместе с тем замкнутый, узнала это нежное лицо, застенчивое, чуть настороженное, словно человек прислушивался к чему-то слышимому ему одному и сам смущался своей таинственной силы...

Это был композитор Дмитрий Шостакович.

С той поры я много раз слушала Седьмую симфонию, но ничто по могло сравниться с чувством, пережитым во время тогдашнего исполнения. Белые колонны, люстры, переполненный слушателями зал - все исчезло, словно смытое певучей волной: осталась лишь музыка, и она говорила с каждым из нас.

Музыка говорила о недавнем счастье мирной жизни, прерванной нападением врага, мы слышали злую барабанную дробь, рыдания женщин, крик осиротевших детей, стук вражеских сапог, топчущих нашу родную землю. И наконец сквозь мучительную, нарастающую боль звучаний, сквозь терзающие душу голоса проступала великая гармония победы, дыханье светлого утра и звучал обращенный ко всем нам могучий, чистый и счастливый голос Родины...

Руки у меня похолодели от волнения, сердце сжималось; музыка завладела всем моим существом. Неожиданно я почувствовала на себе чей-то взгляд и оглянулась.

У одной из колонн стоял Кармой. Мы даже не кивнули друг другу — так велико было наше волнение. Мне показалось, что по его лицу скользнула смутная грустная тень...

Эпизоды съемок Кармена

Спустя некоторое время я оглянулась снова. Кармена у колонны уже не было, там стоял кто-то другой.

Позже я узнала, что прямо из Колонного зала Кармен уехал в блокадный Ленинград - грузовик ждал его в переулке. Вместе со съемочной аппаратурой он вез в Ленинград продовольствие для группы кинооператоров, работавших в кольце блокады.

С того дня мы не встречались очень долго.

Это не значит, что я ничего не знала о своем товарище. Мне доводилось бывать в Лиховом переулке, на Студии документальных фильмов; в маленьком просмотровом зале прокручивали кинопленки, привезенные с фронтов.

Горящие здания, улицы, на которых шел бой, переправы под бомбежкой... Глядя на экран, я думала о том, что человек с киноаппаратом бежал по лестнице этого горящего здания, лежал в щели рядом с этими пулеметчиками, полз по размытому дождем полю во время обстрела, находился на переправе, когда ее бомбили, короче говоря, все, что он снимал, видел вплотную, находясь рядом с событием. Кинооператоры, усталые, с обветренными лицами!

Среди эпизодов, которые прокручивали в будке просмотрового зала, были и съемки Кармена. С их помощью можно было определить, где он в то время находился. Вот он со своей кинокамерой на Висле, вот на Одере; вот его съемки на площади перед рейхстагом; вот он вместе с другими операторами снимает в зале, где подписывается акт о безоговорочной капитуляции фашистской армии...

Когда мы снова встретились, он показал мне белую эмалированную табличку с надписью «Унтер-ден-Линден»

[10], - табличка была наискось прошита пулеметной очередью. Кармен привез ее из поверженного Берлина, сняв со стены разрушенного дома.

Роман Кармен снимает у Бранденбургских ворот (май 1945)

Автор: Евгений Халдей

(Унтер-ден-Линден (нем. Unter den Linden — «Под липами») — улица идёт от Бранденбургских ворот и Парижской площади на восток до реки Шпрее,)

Три товарища: Роман Кармен, Евгений Долматовский, Евгений Халдей (2 мая 1945)

Автор: Евгений Халдей

Я долго держала в руке табличку, потом, подняв глаза, посмотрела на Кармена... Он улыбался, довольный произведенным впечатлением, и на его лице я прочла хорошо знакомую мне озорную гордость, словно передо мной был не прошедший дороги войны известный кинооператор, а все тот же мальчишка, друг моей юности, с торжеством показывающий очередную удивительную находку...

Сценарий о строительстве нового здания МГУ

Прошло несколько лет после конца войны. И вдруг как-то вечером позвонил телефон, и я услыхала в трубке знакомый веселый голос.

Это был Кармен; он предложил мне написать сценарий документального фильма.

- Будем писать вместе, работать на пару, как раньше, - говорил Кармен, - Помнишь, как было здорово?

Мне тоже, как и ему, захотелось этой совместной работы, как на «утро наших дней»; она представлялась увлекательной, легкой, верилось в ее удачу... И вот однажды, встретившись у Кармена на квартире, мы начали диктовать стенографистке первые эпизоды сценария. Воображение наше заработало, сюжеты рождались один за другим, мы диктовали наперебой, щеголяли друг перед другом находками, метафорами... Хорошенькая глазастая стенографистка едва поспевала за нами. Из соседней комнаты жена Кармена Нина кричала сонным голосом: «Что вы так расшумелись ни свет ни заря, я еще хочу спать...» Но мы не могли утихомириться, пока не отдиктовали страниц двадцать.

Это был сценарий о строительстве нового здания МГУ. Почему он остался недописанным? Сейчас на это трудно ответить. Наверное, потому, что требовательные наши профессии призвали нас к другим темам и разлучили друг с другом. Но судьба все же снова свела нас в работе, хотя и не так, как мы предполагали.

Я уехала в командировку в Баку, писать о морской нефти. В те дни на Нефтяных Камнях гремело имя бурового мастера Михаила Каверочкина. Я собралась переправиться к нему на буровую, но мне отсоветовали: Каверочкина ждали в городе, он должен был вскоре вернуться на берег.

Наконец день возвращения наступил.

В новом поселке, по жаркой, залитой солнцем улице с победными криками бежали ребята, загорелые, с облупленными от солнца носами и щеками. Ребят было множество, целая армия, и бежали они посреди проезжей части, остановив движение. За ними шли родные, друзья, соседи, у одних были в руках цветы, другие несли сумки, в которых желтели дыни и матово светились тяжелые гроздья винограда.

Труд бурового мастера

В центре этого удивительного шествия шагал сам Каверочкин: широкоскулое его лицо сияло. По одну сторону от Каверочкина шла его жена, а по другую - мать, высокая женщина, прямая, как ружье, в черном платье и черном платке. Мать шагала молча, торжественно, глядя поверх всех голов в какую-то видимую ей одной точку.

По пути Каверочкин остановился у киоска с надписью «Минеральные воды»; в ящиках рядом со славянской водой было выставлено шампанское. Он купил, наверное, с десяток бутылок шампанского, и мальчишки, расхватав из его рук горячие от солнца бутылки, ликующе понесли покупку к его дому. Стол, в большой комнате уже был уставлен южным угощеньем: пылали помидоры, благоухала икра из синих баклажан...

Каверочкин сел на почетное место; рядом, не снимая черного платка, села мать, ее лицо по-прежнему было торжественным и строгим. Послышались залпы открывающихся бутылок; теплое шампанское с силой вырывалось из горлышек. Вместе со всеми пила за здоровье хозяина и я, наслаждаясь открытой доброй радостью этой встречи мастера, вернувшегося на берег после долгого отсутствия. Что такое Нефтяные Камни, я узнала, побывав там сама.

Только тогда я поняла, сколько мужества и силы требует труд бурового мастера, день и ночь борющегося со стихией, когда скалистый островок, на котором установлена вышка, сотрясается от ветра и ударов тяжелых воли...

Настал день, и я встретилась с Каверочкиным снова. На этот раз я увидела его не в море и не на берегу, а на экране, в фильме «Повесть о нефтяниках Каспия»

[11] Романа Кармена.

Странное чувство я испытала, смотря на экран. Я забыла, что хочу писать об этом фильме, забыла о просмотровом зале, о том, что сижу в зале не одна, а с мастерами кино, тоже пришедшими на просмотр. Мне чудилось, что вернулись дни юности, казалось, что я снова, как раньше, была на съемке вместе с моим другом, и Кармен снимал именно то, что было мне всего важней. Вот Каверочкин в мокром брезентовом плаще стоит на сотрясаемой штормом вышке, и слова его команды, обращенные к подручным, смешиваются с грохотом волн. А вот он в короткие минуты отдыха - загорелый, усталый человек с детскими голубыми глазами. Он присел не то на доски, не то на ящик, он молчит, уйдя в свои мысли, обветренное его лицо полно спокойной, простодушной доброты...

Голос человека с кинокамерой в руках

Когда налетел небывалой силы шторм, Каверочкин погиб, не покинув своего поста на разведывательной буровой...

Кармен долго жил в море вместе с нефтяниками, по-настоящему полюбил их — не только как героев фильма, но как близких друзей. Спустя несколько лет он сделал о нефтяниках второй фильм, «Покорители моря»,- обе работы ему были по-особому дороги. За создание двух этих фильмов Кармен был удостоен Ленинской премии, - и какое же это счастье для мастера, когда награжден не только его труд, но и его открытое людям сердце...

Годы шли, ни для кого они не проходят бесследно, но, казалось, Кармена их власть коснуться не может. Он по-прежнему был бесстрашен, легок, подвижен, по-прежнему оказывался в «горячих точках», как бы далеко на земном шаре они ни находились. Но где бы он ни был: в джунглях Вьетнама, на Кубе или в Чили, - его не оставляла мысль о главной работе, которую он видел для себя впереди. Он мечтал создать документальную киноэпопею о Великой Отечественной войне.

Когда мы с ним встретились, он тут же стал рассказывать мне о своих планах. Это было в театре «Современник», на одной из премьер; мы стояли в фойе, мимо нас степенно прогуливались нарядные зрители, а Кармен увлеченно рассказывал, сколько в фильме будет серий, кого он хочет сделать ведущим, каким ему видится заключительный эпизод.

Главную работу своей жизни Кармен успел закончить, но увидеть ее на экране кинотеатров судьба ему не дала. Жизнь его оборвалась раньше.

Миллионы зрителей в разных странах, в разных частях земного шара смотрели киноэпопею «Великая Отечественная», миллионы людей услышали в заключительном фильме «Неизвестный солдат» голос Кармена.

Он звучал с экрана, этот знакомый голос, быстрый и мягкий, - голос, полный молодой, невянущей силы.

Голос человека с кинокамерой в руках, талантливого мастера и труженика, который успел за свою жизнь увидеть и показать на экране несчетное число счастливых и горестных событий, происходящих на большой, беспокойной и прекрасной нашей Земле.

Послесловие

С первого дня войны советские кинооператоры стали военными людьми в полном смысле этого слова. Кармен был назначен руководителем одной из фронтовых киногрупп. Он принимал участие в создании кинолетописи Великой Отечественной войны: снимал разгром немцев под Москвой, блокадный Ленинград, Сталинградскую битву и пленение фельдмаршала Паулюса, взятие Берлина. Его камера запечатлела торжественный акт капитуляции фашистской Германии. В 1946 году он присутствовал на Нюрнбергском процессе, создав фильм «Суд народов».

Кончилась война, и боевые эпизоды сменились на экране темами мира и труда. Роман Кармен снимает фильм «Повесть о нефтяниках Каспия». Через несколько лет он снял его продолжение — «Покорители моря».

В 1954 году он отправляется во Вьетнам, где ведет съемки в боевых условиях. С камерой в руках ему пришлось прошагать сотни километров по джунглям, под бомбежками, по горным тропинкам, в зной и в тропические ливни.

В 1955 году Роман Лазаревич Кармен снимает фильм «Утро Индии». Эта работа тоже проходила в трудных климатических условиях, но все работали с большим энтузиазмом и полной отдачей. Кармен был руководителем съемочной группы и режиссером, имел в своем подчинении большую группу операторов и сам мог не снимать: у него хватало дел и без этого. Но он говорил: «Я не могу работать без камеры в руках, ведь я все свои мысли, все, что я задумываю, хочу выразить через камеру, и вообще, пока у меня будут силы, я буду держать камеру в руках». Затем последовали фильмы о Латинской Америке.

В кинематографе все расписано по дням и по часам. У этого «конвейера» Роман Кармен проработал полвека. Он не научился в жизни лишь одному — равнодушию. Человек, повидавший весь мир, бывший очевидцем, участником и летописцем событий истории, был полон самых смелых творческих планов и органически не мог произносить слова «не интересно» или «мне безразлично».

Почти в семьдесят лет он взвалил на себя еще одну огромную работу — создание двадцати телевизионных фильмов о Великой Отечественной войне по заказу американцев. Кармен считал своим долгом воспользоваться возможностью рассказать посредством телевидения американскому народу всю правду о войне. Поэтому сериал и был назван «Неизвестная война». Острая полемика с американскими продюсерами по поводу каждой строчки, каждого слова текста стоила ему колоссального нервного напряжения, но он делал это терпеливо и настойчиво. Порой легче было встать из-за стола и прервать переговоры, чем убедить, доказать свою правоту, но Кармен все-таки доказывал и отстаивал свою точку зрения.

Он торопился успеть сделать фильм так, как он это видел и понимал. Он боялся не за себя, он боялся каких-нибудь неожиданных событий, которые могли бы прервать эту работу. Хотя чувствовал себя уже неважно. В одном из писем от 5 апреля 1978 года (за двадцать три дня до смерти) Роман Лазаревич Кармен писал: «Я сейчас весь без остатка погружен в завершение трудного и очень сложного дела с этими фильмами для американского телевидения. Буквально света божьего не вижу, поднимаюсь в шесть утра, а завершаю рабочий день далеко за полночь. Силы иссякают, сердце напоминает о себе постоянно, ведь два инфаркта я уже имел, казалось бы, нужно беречь себя, а я вот так играю с огнем».

Игра с огнем стала для него обычной. В самом деле, он так и не почувствовал себя стариком и работал до последнего дня своей долгой рабочей жизни. Смерть совладала с ним лишь в тот момент, когда он уже закончил свой последний, поистине неимоверный труд — серию фильмов о Великой Отечественной войне. Он только что смонтировал двадцатый фильм из этой серии, быть может лучший из всех, какие он создал за всю свою жизнь, — фильм «Неизвестный солдат». Смонтировал, озвучил его, сам наговорил на пленку свой, как всегда, типично «карменовский», берущий за душу текст. И как только работа была полностью завершена, умер. Это была в полном смысле слова солдатская смерть на боевом посту.

Источник: http://biografiivsem.ru/karmen-roman-lazarevich

Во время работы над этим изданием выяснилось, что в Рунете очень плохо представлены работы Романа Кармена. Может их придерживают те, кто считает их СВОИМ коммерческим достоянием? С нравственной точки зрения, они сильно ошибаются, мягко говоря. Всё что делал Роман Кармен, делалось "городу и миру" при финансовой и организационной поддержке советского государства, адресовано потомкам, чтобы знали и помнили, т.е. нам. Его же потомки, а среди них есть уже правнук, который продолжит дело династии, не осилили создания информационного портала о своём предке, с достоверной информацией, а не сплетнями СМИ о его жёнах. В частности не удалось найти информации о его маме. Вот вам и Mater semper est certa - мать известна всегда. Портал - сложно и дорого, но уж статью то в Википедии можно было бы поддерживать в порядке.

24 июня 1941 г. Третий день войны

Кармен Р. Л. Но пасаран! — М.: «Сов. Россия», 1972. — 384 с. с илл. на вкл. («Годы и люди»). Тираж 100 000 экз.

Кинорепортер, как правило, не живет прошлым. Всегда находясь в гуще жизни, он увлеченно вглядывается в явления современности, он устремлен в завтрашний день. И все же они возникают — раздумья о прошлом. Бывает, что происходящее сегодня властно вынуждает перелистать страницы прошедшего. Порой смотрю я в усталые, но живые глаза моих товарищей по оружию — операторов кинохроники, и передо мной встает большая, трудная и яркая жизнь, прожитая каждым из них. Человек с киноаппаратом! Он вездесущ, этот пытливый и жадный летописец эпохи — советский кинохроникер. Как много мог бы рассказать каждый из них — участник и живой свидетель больших событий нашего времени. Профессия бросает его туда, где в большинстве случаев не окажется ни писатель, ни журналист. Меня всегда тянуло к старым путевым блокнотам, они помогают многое восстановить в памяти. Беспокойная профессия киножурналиста за сорок лет работы щедро оделила меня яркими впечатлениями. Где только ни пришлось побывать с камерой в руках — Арктика, знойные пустыни Средней Азии, плавания по морям и океанам, походы в горах, сражения Великой Отечественной войны… Мне довелось производить съемки в странах, народы которых сражались за свою независимость, сражались против фашизма, против империализма, колонизаторов. Незабываем год, проведенный на фронтах в Испании; съемки в борющемся с японскими захватчиками Китае; джунгли Вьетнама; съемки фильма "Пылающий остров" на революционной Кубе…

Прошли годы. Через какие испытания прошло человечество за эти сорок лет, пронесшихся, казалось бы, так быстро! Но, оглядываясь на пережитое, взвешивая цену пролитой народами крови, я вижу события этих десятилетий в монолитной связи, в одной цепи. В сражениях с фашизмом, в борьбе и труде побратались воин Вьетнама и строитель Днепрогэса, защитник Мадрида и герой Сталинградской битвы, ополченец Гаваны и люди, стоявшие у стен Ленинграда. Капитан

Рубен Ибаррури погиб на берегах Волги, сражаясь за родной Мадрид, а генерал

Семен Кривошеин, дравшийся у стен Мадрида, первым ворвался со своим танковым корпусом в пригороды Берлина. Бойца Пятого полка, сражавшегося в Гвадалахаре, я встретил спустя двадцать пять лет в Гаване, одетого в форму Народной милиции Кубы, он громил американских наемников на Плайя Хирон, твердо веря, что сражается за освобождение родной Андалузии.

О людях, с которыми повстречался на трудных дорогах, о событиях минувших дней рассказываю я в этой книге. Многое, казавшееся обыденным, сегодня озаряется светом героической романтики.

Мысленно вглядываюсь в образы людей, запечатленных на пленку,— их множество! Они через годы смотрят на меня, словно говорят: "Помнишь?.." Помню. Испанский крестьянин в окопе под Уэской, колхозница

Анна Масонова, богатырь-шахтер

Никита Изотов, китайский партизан, раненый с искаженным от боли лицом, нефтяник

Михаил Каверочкин, полярный летчик

Илья Мазурук,

Хэмингуэй в блиндаже на Хараме, умирающий от голода на обледенелом Невском безымянный ленинградец,

Че Гевара, смотрящий на меня усталым мечтательным взглядом… Сотни, тысячи лиц, глаз, человеческих судеб, с которыми сплелась и моя судьба. Помню их. И тех, кто ненадолго мелькнул, запечатленный на пленку, и тех, кто стал частицей жизни кинорепортера, кого повстречал и с кем породнился в море, в поле, в бою, во льдах, на родной земле и на далеких меридианах… Биография оператора кинохроники неотделима от событий, свидетелем и участником которых он был. Многие из этих событий стали памятными вехами нашей эпохи. Выходит, что не о себе нужно рассказывать, а обо всем пережитом, виденном. Но что из пережитого важнее? На чем остановить взгляд, озирая жизненный путь, пройденный с кинокамерой в руках? С чего начать свои воспоминания? С тех детских лет, когда впервые взял в руки любительский фотоаппарат? С первого метра снятой кинопленки? Какая веха в жизни важнее — первый неуверенный шаг или неизгладимый рубеж возмужания?

Эту книгу хочу начать в нарушение хронологических законов, по которым строятся мемуары, - с самого трудного, что было за истекшие десятилетия в жизни моего народа, моей страны.

Война. Она была самым тяжелым испытанием и в моей жизни. Вот уже более четверти века храню у себя белую эмалированную табличку с надписью "

Унтер ден Линден". Эмаль наискось прострочена пулеметной очередью. Я привез этот "сувенир" из поверженного Берлина. Это было в мае 1945 года. Долог был наш путь к этой победной дате, очень долог. Память часто возвращается к тому дню, когда мы только начали этот путь, — к 22 июня сорок первого года.

24 июня 1941 г. Третий день войны

Мы покидали Москву в ночь на 25 июня. По улицам затемненной столицы студийный автобус, груженный аппаратурой и пленкой, вез нас к Белорусскому вокзалу. Нас было четверо, уезжавших на фронт. Операторы

Борис Шер и

Николай Лыткин, администратор

Александр Ешурин и я. Меня провожала жена Нина. Ей — со дня на день рожать. Ехали молча, каждый погруженный в свои мысли. Что ждет нас впереди? Какая она будет, эта война? Что ожидает ребенка, который вот-вот появится на свет? Настороженная тишина опустевших московских улиц была невыносимо печальной. В мирное время заполночь по теплому асфальту мостовой шли с песнями компании молодежи… Сегодняшняя тишина была чужой, пугающей. А на привокзальной площади — шумная толчея, толпа, заполнившая перроны. Пройдя вдоль составов, я выяснил, что воинский поезд на Ригу отойдет часа через два-три. Поезд на Ригу!.. Что произошло бы с пассажирами этого поезда, если бы он действительно дошел до Риги! Кто встретил бы на перроне рижского вокзала воинский эшелон с командирами, которые возвращались в свои части из отпусков? Никто не знал, что в ближайшие часы падет Рига, что немцы войдут в Каунас, Минск… Мы сложили свой багаж у вокзальной стены. Рядом на асфальте расположились молодые ребята — новобранцы. На расстеленной газете — селедка, соленые огурцы, лук, хлеб, водка. Заправила этой компании — рабочий паренек — поднял стакан, широким жестом обращаясь к окружающим, сказал: "За встречу в Берлине!" И добавил: "За скорую встречу!" Выпил до капли, еще налил себе и товарищам и подтолкнул гармониста. Тот растянул мехи, ребята запели:

Если завтра война

Если завтра в поход

Если черная туча нагрянет…

Ребята пели на затемненном перроне "Если завтра война", а она, война, уже третьи сутки бушевала на наших землях. Шли по полям Украины и Белоруссии нескончаемые колонны немецких танков, горели города. И отчаянно дрались застигнутые врасплох войска. Немецкую военную кинохронику июня — июля 1941 года я просмотрел лишь много лет спустя. Были там и кадры танковых колонн, были и солдаты с засученными рукавами, смеясь шагавшие по горящим нашим деревням, были и надменные генералы над картами, и трагические образы захваченных в плен советских солдат. Эти кадры и сейчас трудно смотреть. Но есть кадры, которые смотрятся с чувством гордости. Немецкие солдаты, пригнувшись к земле, ползут в дыму. Окровавленные, искаженные страхом лица. Бегут по дымящейся земле, несут на плащ-палатках своих раненых и убитых, прижимаются к стенам домов. Где-то на городском перекрестке (кажется, в Каунасе) из подворотни на полную мощность запускают громкоговоритель, отчеканивающий с прусским акцентом:— Сопротивление бессмысленно! Сдавайтесь! Не сдавались. Не стало немецкое вторжение парадным маршем. И хотя сила вначале, бесспорно, была на стороне врага, каждый шаг стоил ему крови. Бойцы Красной Армии дрались там, где застала их война, дрались отступая, дрались в окружении, сражались и умирали без почестей. Их пулеметные очереди, их выстрелы из противотанковых пушек, связки ручных гранат, брошенные под танки,— все это было первыми залпами по рейхстагу. Те, кто пришел в Берлин весной сорок пятого года, помнили принявших первый бой. Ночью на ступенях Белорусского вокзала паренек выпил за встречу в Берлине. Когда немцы были под Москвой, я с горечью вспоминал его тост. Вспомнил этого паренька и много позже, когда на дорожном знаке прочел: "Берлин — 11 км". Дошел ли он до Берлина? Дожил ли до встречи, за которую выпил с товарищами в тревожную ночь в Москве перед отправкой на фронт?.. Кажется, вечность прошла с той минуты, когда лязгнули буфера и поезд медленно тронулся с московского вокзала. Нам удалось захватить закрытое четырехместное купе. Рассовав по полкам аппаратуру и пленку, мы расположились с комфортом, стойко выдерживая натиск людей, колотящих в дверь. Устроившись, вытащили на свет божий бутылку водки, хлеб, консервы, колбасу. Еще не разорвался над нашими головами первый снаряд, еще не упали мы, прижимаясь к земле под бомбежкой, — все это началось несколькими днями позже. А сейчас — мерное постукивание колес, покачивающийся вагон. Накрепко связаны были мы подсознательной верой, что если суждено кому из нас попасть в беду, то честная мужская дружба на войне - вот, что может уберечь человека вернее всего. И что удивительно, все мы четверо, пройдя в войне такой путь, о котором не рассказать словами, остались живы. Чего не испытал

Коля Лыткин*! Даже в штрафную роту угодил, там в бою добыл орден Славы и снова возвратился во фронтовую киногруппу, ходил с караванами судов в Атлантике.

Боря Шер — и летал к партизанам, и в воздушном бою в Орловской битве, сидя на штурмовике за стрелка, сбил атакующего его "фокке-вульфа", и в сталинградском пекле с камерой был — живой остался. И мне за годы войны тоже пришлось немало хлебнуть.

Коля Лыткин был в нашей компании, пожалуй, самой штатской личностью. Голубоглазый романтик, окончив за несколько лет до войны Институт кинематографии, уехал на Дальний Восток, полюбил этот край и остался там корреспондентом кинохроники, как ему казалось, навсегда. Там, где шли по тайге геологи, строители, где рождались города и заводы, можно было видеть человека с кинокамерой, худощавого, долговязого, с доброй улыбкой. Колю Лыткина знали и любили таежные охотники, летчики, строители, партийные работники, капитаны кораблей, матерые тигроловы. Лыткин восторженно относился к своей профессии кинорепортера, гордился ею. И вот в трудный для страны час он в вагоне воинского эшелона одним из первых кинооператоров направляется на фронт. Он увлечен мыслью о предстоящей работе, расспрашивает меня об Испании, о киносъемке в боевой обстановке. С Борисом Шером мы уже несколько лет работаем вместе. Он был моим ассистентом, потом его призвали в армию, два года он отслужил в кавалерии, снова вернулся на студию. Любому кинооператору можно было только мечтать о таком напарнике. Скрупулезно точный, любящий аппаратуру и оптику, на вид медлительный, но на событийной съемке прицельно точный, успевающий без излишней суеты занять лучшую точку, запечатлеть кульминационные фазы события. Снайпер кинорепортажа. Любил я Бориса не только за его профессиональные достоинства, но и за главное в нем — за чувство товарищества, возведенное у него в закон жизни. За самоотверженную честность. Борис вырос в семье профессионального революционера — ссыльного большевика, родился в Якутии. Похожий на цыганенка — черные, как смоль, волосы, глаза, как маслины, цедящий слова, вроде нескладный. Из тех "нескладных", которые, не раздумывая, бросаются в горящий дом, услышав зов о помощи, спасают товарища в горах. С такими, только с такими "нескладными" быть рядом на войне. Я вспоминал в эту ночь в поезде товарищей-кинорепортеров —

Марка Трояновского,

Владика Микоша,

Мишу Ошуркова,

Сережу Гусева,

Соломона Когана,

Бориса Небылицкого. Они сейчас, как и я, эшелонами, самолетами направлялись на указанные им участки фронта. И никто из нас не знал, что это будет за война. Не знали те, кому довелось уже побывать под огнем — в Абиссинии, Испании, на Халхин-Голе, на финской войне. А остальные войну видели только на больших маневрах. Покачивался вагон, спать мне не давал Коля, его занимали проблемы сугубо практические — можно ли, например, перед разрывом снаряда слышать шум его полета. — Можно, Коля,— терпеливо разъяснял я ему, — правда, бывают случаи, что человек, прислушивающийся к свисту приближающегося снаряда, может не услышать грохота его разрыва.— Почему?— Потому что, Коленька, в момент разрыва этот человек иногда становится мертвым.— Ясно,— улыбался Коля.— А если бомба — то как?.. Больше к нам в купе не стучались. Последними, кто рвался в дверь с необыкновенным упорством и в конце концов прорвали нашу "долговременную" оборону, оказались двое писателей. Терпеливо дождавшись, пока кто-то из нас решился выйти по нужде, они вломились в купе, произнеся при этом множество слов, унижающих наше человеческое достоинство. Писатели

Юрий Корольков и

Рудольф Бершадский были одеты в новенькую комиссарскую форму со знаками отличия в петлицах, опоясаны еще хранящими запах воинского склада, скрипящими, ярко-желтыми ремнями, портупеями, кобурами и планшетами. Очень воинственно выглядели Корольков и Бершадский в нашей штатской компании. Один я, правда, раздобыл перед отъездом у кого-то из друзей поношенную гимнастерку, ремень. К гимнастерке я привинтил боевой орден Красной Звезды, которым был награжден за Испанию, и орден Трудового Красного Знамени, незадолго до войны полученный за работу в Арктике. Однако как просчитался я, надев в дорогу коричневое кожаное пальто, купленное в комиссионном магазине несколько месяцев назад! Светло-шоколадного цвета, пижонское, заграничное — оно привлекало всеобщее внимание. Чуть не каждый наш выход на перрон при остановках поезда кончался тем, что меня вели в комендатуру для выяснения личности. О диверсантах, забрасываемых в наши тылы, тогда сообщалось в сводках Совинформбюро. Мое пальто ни у кого не вызывало сомнения — гитлеровский агент! Не успевал я шагнуть на перрон, как вокруг меня смыкалось кольцо людей. Через минуту они уже торжествующе волокли меня в комендатуру с возгласами: "Знаем мы!..", "Подумаешь, документы…" Ребята мои мчались на выручку … Эшелон наш был переполнен командирами Красной Армии. С некоторыми мы уже перезнакомились, большинство держало путь в Ригу. Сведения о положении на фронте узнавались только из сводок Совинформбюро. На каждой станции официальные сообщения пополнялись слухами, самыми противоречивыми, но, в общем, дающими представление о большой беде, нагрянувшей на страну. Ничего толком не могли сказать и пассажиры встречных поездов. Одно было ясно — там, впереди, бомбят железную дорогу, поезда, станции. Чем дальше, том сильнее бомбят. И уже не было уверенности, что нашему эшелону удастся пробиться к месту назначения. У Королькова и Бершадского, как и у меня, было направление Главного политического управления в штаб Северо-Западного фронта в Ригу. Но с каждой остановкой, с каждой сводкой Совинформбюро все меньше оставалось надежды, что мы попадем в Ригу.

...

"Фронтовые кинооператоры и многие, кто меня знает, до сих пор убеждены, что я был в штрафной роте. Это не правда. В штрафные роты попадали по суду. Провинившихся судили в их присутствии, можно было оправдаться. Осуждённый имел определённый срок, который сокращался в случае ранения. По окончании срока штрафнику возвращалось звание, должность и всё остальное, снималась судимость. Меня же отправили на передовую, не задав ни одного вопроса. Тайным приказом. Только потом я узнал о той "рубке леса" в верхах, от которой полетели на передовую "щепки" — я и редактор фронтовой газеты. Нужно было отстранить командующего фронтом. Для этого и было подстроено моё назначение — а командующего обвинили в том, что он "окружил себя подхалимами, которые расхваливали его в газете и снимали в кино".

Источник оцифровки

Лазарь Кармен

Сын мой[12]

***

– Сын мой, радость моя!

– Папка, где ты пропадал? Я три дня не видел тебя!

– Неужели соскучился?

– Конечно. Как же ты так?

– Мальчик золотой!..

Отец в сильном возбуждении несколько раз горячо поцеловал сына, потом поднял его высоко на руки и стал подбрасывать к потолку, громко напевая «Марсельезу».

– Папка, что с тобой? Ты такой веселый!.. Ой, боюсь, уронишь! – И мальчик заболтал в воздухе ногами и засмеялся.

– А-а, трусишь! Я и не знал, что ты такой трусишка! Ну, да бог с тобой. – И отец бережно опустил его на пол.

– Папка, где ты измял так свой костюм? И почему лицо у тебя усталое, небритое?

– Я две ночи не спал, детка. Мама где?

– Она на шоссе. Туда все пошли, там участок горит.

– Вот как. Стало быть, и здесь то же самое.

– Папа, вчера у нас тут шли с красными флагами, пели «Марсельезу», и у всех нацеплены были красные ленточки. У меня тоже такая ленточка, мама купила.

Сын побежал в детскую и вернулся с красной ленточкой, приколотой к груди.

– Папа, папа! – захлебываясь, продолжал мальчик. – Я видел на станции девочку с большим черным пуделем. На шее у пуделя был красный бант; это она нацепила ему. И всем, кто проходил, она говорила: «Собака тоже сдалась, как тот министр».

– Ха-ха-ха. Забавно.

– Папка, да расскажи же, где ты пропадал и что делал?

– Сейчас, дай только умыться и закусить.

Отец освежился холодной водой, с жадностью поел кусок хлеба с маслом, выпил стакан молока и закурил папиросу. Он подошел к окну, в котором виден был весь дачный

поселок с его бревенчатыми игрушечными домиками, садиками, пустырями, заборами и уличками, выбеленный снегом. День был солнечный, и снег искрился и сверкал, отражая, как в зеркале, оголенные черные кустики калины, мелкие ели и сосны. Из множества труб вились серебристые дымки. У окна сильно припекало.

– Благодать, – проговорил отец.

– Папа, ты ведь обещал.

– Да-да!

Отец обнял сына, подвел его к оттоманке и, усевшись с ним поудобнее, поуютнее, притянул его золотую головку к своей груди.

– Где пропадал, хочешь знать, мальчик мой? В городе.