А. Харитановский

ВЕЛИКАНЬИ ЗАБАВЫ

Камчатские были

Приходилось вам пить чай на вершине дымящего вулкана — без меры, до проливного пота, под вой пурги? Отличная чаёвка! Но если под вашим спальным мешком лопнет лёд и через трещину пробьётся струя горячего вулканического пара, тогда уж чаепитие превратится в опасную баню. Вот в такой «бане», которую нередко задаёт альпинистам северная природа, приходилось бывать и автору этой книги, писателю-путешественнику Александру Харитановскому. У всех героев его книги одна общая особенность: они всегда в пути. Это моряки, пробивающиеся сквозь полярные льды на Чукотку со стадом коров, чтобы дети-северяне имели свежее молоко; учёные-исследователи, совершающие опасное восхождение на действующий вулкан, чтобы спасти… мышонка; мальчишки-камчадалы, умеющие постоять за себя в единоборстве с пургой в открытой тундре; охотоведы, выручающие попавшего в беду калана — редкого морского зверя с Командорских островов.

А. Харитановский пишет о людях необычных и отважных профессий, своих товарищах. Писатель прожил на северо-востоке страны полтора десятка лет. Он был участником многих описываемых в книге событий, поэтому и рассказы свои назвал былями.

Рисунки А. Шадзевского

Приходилось вам пить чай на вершине дымящего вулкана — без меры, до проливного пота, под вой пурги? Отличная чаёвка! Но если под вашим спальным мешком лопнет лёд и через трещину пробьётся струя горячего вулканического пара, тогда уж чаепитие превратится в опасную баню. Вот в такой «бане», которую нередко задаёт альпинистам северная природа, приходилось бывать и автору этой книги, писателю-путешественнику Александру Харитановскому. У всех героев его книги одна общая особенность: они всегда в пути. Это моряки, пробивающиеся сквозь полярные льды на Чукотку со стадом коров, чтобы дети-северяне имели свежее молоко; учёные-исследователи, совершающие опасное восхождение на действующий вулкан, чтобы спасти… мышонка; мальчишки-камчадалы, умеющие постоять за себя в единоборстве с пургой в открытой тундре; охотоведы, выручающие попавшего в беду калана — редкого морского зверя с Командорских островов.

А. Харитановский пишет о людях необычных и отважных профессий, своих товарищах. Писатель прожил на северо-востоке страны полтора десятка лет. Он был участником многих описываемых в книге событий, поэтому и рассказы свои назвал былями.

Рисунки А. Шадзевского

ШКОЛА СЫНОВНЕЙ ВЕРНОСТИ

М

Медвежонок был суетлив и неловок. Об этом ему часто напоминала мать. Она награждала кургузого длиннолапого детёныша затрещинами, когда тот пытался взобраться на дерево или слишком долго задерживался у мышиной норы. Медведица спешила с морского берега в тундру, где уже поспели кедровые орехи и ягоды — голубица, морошка, жимолость…

Плотно убитая звериная тропа, нырнув в зонты шеломайника, пересекалась каменистой речушкой. Медведица, войдя в воду, потопталась, выщупывая дно, и, убедившись в надёжности места, поднялась во весь рост. Вытянув вперёд лапу и опустив голову, она уставилась в быстрые прозрачные струи. Удар — и в воздухе сверкнул голец. Перевернувшись, он упал на берег. Ещё взмах — другой улёгся рядом.

…Когда вволю насытились, медведица подняла голову, повела ею влево, вправо, давая знать, что пора в путь. Медвежонку после плотного завтрака хотелось подремать, у него закрывались глаза. Бурча и сопя, он лениво побрёл следом через речку. На середине, ради баловства, поднялся на задние лапы, а передними, как мать, — по воде!..

Игру прервал рёв медведицы.

Малыш испуганно выпрыгнул на берег и крадучись стал приближаться к зарослям, где она скрылась. Шагнёт и вздёрнет голову, потянет носом воздух. Ещё шагнёт…

Что такое?! Мать билась с каким-то прицепившимся к её лапе существом — маленьким, похожим на сучок. А у сучка хвост — длинный и тонкий, как засохшая морская водоросль…

Медвежонок остолбенел. Мать, которая его защищала, согревала и кормила, его могучая мать не может справиться с маленьким существом! Он с рыком кинулся на помощь, цапнул зверя за хвост и… завизжал от страшной боли — чуть не сломал клыки. Совсем непонятно! Ведь всё, кроме камня, поддаётся зубам — это малыш успел уяснить за свою четырёхмесячную жизнь…

Но медведица-то знала, что такое капкан: две стальные полоски, стянутые пружиной, крепко держали её переднюю лапу, а «хвостом» была крепкая цепь, закреплённая на молодой лиственнице. В бешенстве она кидалась на росшие рядом деревца, ломала их, корёжила. Будто перед ней не молчаливая поросль, а враги. Угомонилась лишь к ночи. Лёжа на животе, рыча и озираясь, лизала схваченную капканом лапу. Медвежонок устроился рядом.

Спали вполглаза. А с рассветом снова началась борьба.

Солнце распалялось. Лес звенел. На поляне стрекотали кузнечики. Пряно пахло перезревшей жимолостью.

Медвежонку уже давно хотелось есть. Он сердито урчал, но в глазах не злоба, а грусть: малыш всё же был не столько сердит, сколько голоден. Покружив возле матери, которая сама стала беспомощной, он понял, что ждать нечего. Как же достать пищу, куда пойти? Оглядываясь, потрусил к речке.

…В бегучем зеркале отражались деревья… На дне показалась тёмно-голубая вытянутая тень. Голец! Медвежонок размахнулся и что есть силы хватил по воде. Окатил себя каскадом брызг, отшиб лапу — и только.

Отряхнулся, поурчал и перешёл на то место, где вчера рыбачили. Примостился на двух камнях. Вода текла между ними узким потоком. Рыбины вместе со струями перекатывались в омут.

Медвежонок долго прилаживался, прицеливался, поднимал то одну, то другую лапу. Наконец изловчился и хлопнул.

Ага, первая удача!.. Перед глазами вместе с брызгами взметнулось серебристое веретено, шлёпнуло больно по глазам и выскользнуло обратно в воду. Рыболов сгоряча нырнул следом за ушедшей добычей. Но где же лосося догнать: река — это тебе не лес!

Нахлебавшись воды, с трудом выбрался на берег. Визжа от досады, моргая, принялся снова устраиваться на камнях.

Рыбины шли и шли под самым носом. Но теперь он не торопился. И когда размахнулся, то удар пришёлся прямо в цель — в когтях трепетал голец.

Медвежонок не швырнул добычу на берег, через плечо, как делала мать, а крепко зажал её лапами. Лосось не мал, но с голоду медвежонок так навалился, что и косточек не осталось.

Покачиваясь от сытости, косолапый медленно направился к матери. Прижался к ней, заполз под голову…

Медведица обнюхала мордочку сына, аппетитно пахнувшую свежей рыбой, и тщательно облизала её. Так они пролежали несколько часов.

Выспавшись, медвежонок снова вспомнил о еде. Встал, потянулся и деловито потрусил к берегу.

Теперь он уже знал, как надо рыбачить. Поймал даже вёрткого хариуса. Получилось что-то вроде закуски. Следом выкинул толстую, набитую икрой, горбушу.

А аппетит почему-то пропал. Впрочем, понятно почему: он привык есть вместе с матерью — у одного куста, в одном логове. Без матери тоскливо.

Медвежонок ухватил рыбину за хвост и, пятясь, поволок её…

Когда изголодавшаяся медведица увидела сына с уловом, она вскочила и начала рваться навстречу, и едва малыш приблизился, выхватила у него лосося. Дважды раскрыла пасть — и рыбы как не бывало. Медвежонок покосил глазами, поскулил и опять покосолапил на речку. Несколько раз бегал и приносил лососей. Это уже показалось ему занимательной игрой.

Медведица, насытившись, принялась лизать сынишку, катать его по траве. Малыша удивляла и радовала ласка обычно суровой матери. Он почувствовал, что сделал что-то хорошее.

Вечером медвежонок снова направился к реке, на промысел.

Прошла неделя. Свежей рыбой медведица кормилась и утоляла жажду. Сила в ней не уменьшилась, а желание освободиться росло. Вокруг, на длину цепи, не осталось уже ни одного целого дерева, только пеньки. Накренилась и высокая лиственница, к которой была прикреплена цепь.

Медвежонок твёрдо уяснил новую обязанность — кормить пленённую мать. Теперь он уже не делал над водой бестолковых движений, а бил наверняка, выкидывая рыбу одним взмахом. Малыш окреп, повзрослел: в беде мужают быстро…

Хозяин капкана, старый охотник из села Милькова, застал медвежонка за работой — тот тащил прикованной матери большого лосося. Старик от удивления снял шапку. Медведи — умные, но такого не видывал. Встав с подветренной стороны, он следил за зверёнышем, пыхтевшим над своей ношей. Потом перевёл взгляд на медведицу, сидевшую по-собачьи на задних ногах в ожидании кормильца.

— Ой да молодчина косолапый! — вроде бы прошептал про себя охотник. А вышло на весь лес: — Молодчина!

Медведица взвилась. Одновременно затрещала лиственница: рывок оказался столь сильным, что надгрызенное дерево не выдержало — переломилось и цепь соскользнула со ствола.

Медведица, волоча капкан, огромными скачками уходила в лес.

А медвежонок?.. Крутнулся юлой и, смешно подбрасывая зад, — вдогонку.

Их подгоняло гулкое, оторвавшееся от гор, эхо:

«Молодчи-и-и-и-на!»

ВЕЛИКАНЬИ ЗАБАВЫ

Траулер «Беркут» искал сельдь вблизи берегов восточной Камчатки.

— Слева по борту вижу!.. — Конец фразы вахтенного матроса отнёс ветер.

Кто был на палубе, оглянулись влево.

На поверхности спокойного моря появились странные всплески. Они приближались, росли. И вдруг из одного такого водоворота выскочила огромная туша, сильно суженная к хвосту, с массивной головой в четверть туловища. Широченные, величиной с лодку, грудные плавники-ласты трепыхались, как страшные крылья.

Пролетев над водой, чудовище перевернулось в воздухе и, плюхнувшись на спину, принялось изо всех сил бить ластами. Позвали на палубу капитана. Посмотрел он и так и в бинокль.

— Кит, горбач, — пояснил. — Его ещё называют длинноруким…

Не успел капитан договорить, как неподалёку морскую гладь пропороло другое гигантское тело, только более вытянутое, длиной метров в двадцать.

— А этот красавец финвал, сельдяной кит. Один из самых крупных! — И капитан снова приложил к глазам бинокль.

Всё выглядело так, будто финвал гнался за горбачом и будто последнему приходилось очень туго. Он то выбрасывался высоко вверх, вставал торчком, то нырял в бездну. Над морем нёсся скрипучий, свистящий шум. Это горбач выдыхал воздух. Получалась своеобразная сирена, которую было слышно за километр.

Вода вокруг китов пенилась. Они быстро удалялись на северо-восток. Горбач по-прежнему наполовину «парил» над морем. Можно было подумать, что его всё время выталкивали из воды. Следом как торпеда — финвал: на виду только хвост да фонтан.

— Чего они не поделили? — удивлялся стоявший на вахте матрос. — Один другого прямо на кулаках несёт.

— Да нет, это не драка, — возразил капитан. — Игра.

— Играют? Киты?!

— Ну да, барахтаются. Молодёжь, наверное. Горбач только выглядит неуклюжим, а из всех китов он — самый баловник.

— Ничего себе баловство, — протянул матрос, глядя на мощные всплески, поднимаемые китами: ударит хвостом — тонна воды вверх. — Попадёшь под такую «каплю» — поминай как звали.

— А им не страшно: у великанов и забавы великаньи!

«УМНИК»

Поймали его обыкновенно — петлей. И сам он был как все зайцы: белый, с длинными задними лапами, со стригущими на манер ножниц ушами, с хвостиком-култышкой и, конечно, косой. Косой — это иносказательно. Глядел как полагается, но беда: видел по сторонам и сзади больше, чем впереди. Оттого и попался.

Принесли мы его в свой балок — деревянный домик — и задумались: куда девать… В суп? Живой ведь, жалко.

Заяц странный. Другой бы рвался, бежал, а этот как домашний — ни с места. Зашёлся, видно, от холода: морозы стояли такие, что углы у балка трещали. Сунули ему под нос угощение, каждый по своему вкусу. Буровой мастер даже селёдку дал. И всё съел косой — и хлеб, и сахар, и селёдку…

Приходим вечером с прииска. Сидит заяц между раскладушкой и печью и, по всему видно, уходить не собирается.

— Умный! — сказал мастер, укладываясь спать. — На улице-то минус пятьдесят.

…Наутро нас, как обычно, разбудил звон будильника. По этой команде кто сразу вскакивал с кровати, кто, зевая, потягивался, а кто нырял под подушку, выгадывая лишнюю минуту сна.

По-своему отозвался на побудку и новосёл — принялся кидаться из угла в угол. Но пронзительный звон доставал его и за печкой, и под столом… Заяц лёг, прижал к спине уши — чуть не до хвоста вытянулись — и, вздрагивая, крутил глазами. Ясно, перепугался. Так продолжалось до выходного дня. А в воскресенье утром наш механический дежурный, залившись было, как всегда, вдруг захлебнулся.

Что случилось?! — все подняли головы. Смотрим — лежит будильник на полу, а ушастый квартирант возле на задних лапах подпрыгивает, передними по воздуху машет. Вроде бы речь держит.

И как это будильник свалился? — удивляемся. Назавтра он снова оказался на полу. Тогда-то мы и поняли, чьи это проделки: не по душе пришлись металлические трели лесному гостю — натура сказалась!

— Я же говорил, умный! — заметил опять мастер.

С того дня и прозвали косого — Умник.

Часы мы стали убирать повыше, на подоконник. Но и там они недолго продержались. Попробовали ставить на этажерку и на книжную полку — всё равно заяц добирался. Да и трудно ли, когда ноги как пружины.

Будильник был сделан на совесть — бе́ды терпел. Звонить, правда, стал чуть надтреснуто, вроде кряхтя, но не сдавался. Наконец мы определили его на вешалку, под самый потолок. И что же? Заяц взял и эту «космическую» для него высоту: прыгнул со стола на будильник, и тот ахнулся об пол. На этот раз как мы ни трясли его, как ни пытались лечить механические внутренности — и ножом, и иголкой, — смолк навсегда.

Тут ребята на косого всерьёз обиделись и стали вспоминать, каким хорошим и надёжным был будильник — этот лоснящийся толстячок-кругляш. Он чем-то даже напоминал добродушного мастера, у которого усы тоже стрелками и разговор безобидно ворчливый: весь день — «тик-так, тик-так», пока не зазвенит, рассердившись на чью-нибудь оплошность. Словом, пока между будильником и зайцем шла война, мы их обоих уважали. А теперь присмотрелись и поняли, что квартирант не только пользы не приносит, а, можно сказать, вредит…

Тут ребята на косого всерьёз обиделись.

Тут ребята на косого всерьёз обиделись.

— Что же ты, подлец, делаешь?! — сердился мастер, подметая за ним орешки, которых раньше вроде бы и не замечал.

И на улицу заяц не желал выходить… Мало того: не терпел, когда к нему относились без внимания, любил, чтобы с ним разговаривали. А нет, то подойдёт и барабанит по колену, пока не погладишь… И в еде стал больно разборчив: селёдку уже не признавал, на третье подавай ему берёзовые ветки. Вбирает их в себя быстро-быстро. По зубам, словно по конвейеру, ползут, только почки из углов рта вылетают…

Всё это теперь нам стало поперёк горла. Сами не хуже зайца научились коситься. Но выкинуть нахлебника рука не поднималась…

В апреле на прииск приехал начальник геологического управления. На лошади, верхом. Поставил коня возле крыльца.

— Экая у вас духотища! — сказал он, заходя в балок.

Ребята из уважения к начальству решили проветрить — приоткрыли дверь.

Заяц сразу к порогу. Поднялся столбиком и давай стричь ушами. Капель, наверное, услыхал. Покрутился, покрутился да как сиганёт лошади под ноги. Та от неожиданности взвилась, оборвала повод — и в галоп. Косой с перепугу — в другую сторону, в заросль кедрового стланика…

Так в одночасье мы остались без лошади и без зайца. Лошадь после докликались, а зайца и искать не стали. Шут с ним, уж больно умный.

БЕЗ КАМЧАТСКОГО ПАСПОРТА

В областном краеведческом музее раздался телефонный звонок.

— Живая… Понимаете? — торопился в трубке взволнованный мальчишеский голос. — Зелёная, большая…

— Прыгает?

— Конечно, ещё как! Но я не пускаю. Приезжайте скорей. Через несколько минут голубое такси мчалось по направлению к Красной сопке — перевалу из северной части Петропавловска-Камчатского в южную.

Место происшествия искать не пришлось: люди, столпившись на тротуаре, образовали плотное кольцо.

Работники музея — совсем ещё молоденькая девушка и художник-препаратор, — решительно раздвигая толпу, устремились в середину.

Там стоял на коленях мальчишка лет десяти. Он, полусогнувшись, держал наизготовку кепку, как сачок. Увидев работников музея, приподнялся было, но тут же, спохватившись, снова присел и, кося глазами, доверительно зашептал:

— Убегала уже… Вы с ней поосторожнее…

— Да, да, — подтвердил высокий мужчина в шляпе. — Я свидетель. Сам помогал ловить.

— Мы её нашли вон там, возле самой дороги. Хотела в сопки уйти, — захлёбываясь, рассказывал парнишка. — Едва догнали. Ка-а-к прыгнет!

Перед ним, испуганно прижавшись к асфальту и тяжело дыша, сидела… обыкновенная лягушка. То есть не обыкновенная. Лягушка, как тигр или, скажем, слон, — существо совершенно удивительное для Камчатки: на полуострове земноводные не водятся. Здесь нет ни змей, ни ящериц, ни лягушек. Змеи, они, правда, и ни к чему — жалятся. Но лягушки?! Пусть бы квакали да комаров ловили. Но молчаливы болотистые тундры Камчатки…

И вот пожалуйста!

Сотрудница музея посмотрела на редкую находку даже через лупу. Официально заявила:

— Да, это лягушка.

Впрочем, сомнений на этот счёт и так ни у кого не было.

— Очень благодарим, — проговорила она.

Лягушку укутали в газету и передали художнику. Тот осторожно, на вытянутых руках понёс свёрток впереди себя.

Подошли к автобусной остановке. Первый автобус пропустили: был переполнен. А во второй, когда художник предупредительно крикнул: «Осторожно, лягушка!» — им не разрешили войти. Провоз лягушек в общественном транспорте, оказывается, не предусмотрен. Так и сказала кондукторша.

Пришлось искать такси.

И вот наконец лягушка в музее. Она тихо сидит в пустом аквариуме, приготовленном для благородных камчатских лососей, и озирается.

— Почему молчит? — непонимающе пожала плечами девушка.

— Голос с испугу потеряла, — пошутил художник и осторожно тронул лягушку линейкой.

Та неохотно квакнула. Получилось вроде: «Здрасте».

— Вот так-то вежливей, — усмехнулся мужчина.

Но девушка это шутливое замечание оставила без внимания. Молчала и её коллега, старшая научная сотрудница. Она решала трудную задачу: на какой стеллаж поместить это чудо природы. Подумав, стала рассуждать вслух:

— К рыбам — неправильно. К птицам совсем не подходит, к млекопитающим тоже. Только посетителей введём в заблуждение. Люди могут подумать, что на Камчатке появились земноводные.

— Но ведь данный случай и есть подтверждение… — начала молодая сотрудница.

— Что вы, милая, — перебила её старшая, — откуда им здесь взяться? Вы же отлично знаете, изучали…

— Тогда пусть наша лягушка будет нетипичным для полуострова образцом фауны. Так и написать.

— Но зачем же нам нетипичное? — подняла плечи старшая сотрудница. — Я же говорю, что это введёт людей в заблуждение. А мы — научная организация… Её надо унести, — спокойно сказала она художнику и, наклонясь к нему, что-то прошептала.

Девушка, умоляюще глянув на мужчину, отвернулась к окну. Тот вздохнул, завернул лягушку снова в газету и неохотно направился к двери.

Дня через два-три молодая сотрудница, просматривая местную газету, радостно воскликнула:

— Опять лягушка! Смотрите…

Под заголовком «Удивительная путешественница» сообщалось, что у подножия Никольской сопки, близ городского парка, поймана лягушка… В научно-исследовательском институте доктор биологических наук подтвердил, что это обыкновенная лягушка, и, вероятно, завозная. При этом учёный вспомнил, что несколько лет назад на Камчатку был завезён на корабле даже змей полоз. Лягушка, скорее всего, тоже прибыла на корабле, например с виноградом, который только что появился в магазинах. Самостоятельно переплыть Охотское и Японское моря она не могла. Такие лягушечьи вояжи нигде не описаны.

— Ну вот видите, ещё одна появилась! — торжествующе сказала девушка.

Старшая промолчала и в упор посмотрела на художника-препаратора.

— Вы её ликвидировали?

— Кого? — будто бы не понял тот.

— Ту ля-гуш-ку, — чётко, по слогам выговорила сотрудница. — Я же вас просила!

— Ах, лягушку…

Художника спас телефонный звонок.

— Это из редакции, — послышалось в трубке. — Нам хотелось бы подарить музею лягушку. Приходите, она у нас в отделе информации. И ещё просьба: напишите нам, пожалуйста, о ней.

— Поезжайте и заберите злосчастную, — приказала старшая сотрудница девушке. И развела руками: — Раз уж вокруг неё общественное мнение…

БОБКА-РЫБАК

Туман стелился между крутых берегов Чумыша, клубился по сопкам. Но солнце, вырвавшись из его мокрой пелены, победно сияло в безоблачном небе. Андрейка, позавтракав, выбежал на улицу и невольно зажмурил глаза: всё поседело от росы. И ромашка, и живая изгородь из тополей-саженцев. Даже паутина на сарае и та покрылась серебряной пылью. Андрейка взял приготовленные с вечера удочки и приложил ко рту ладони:

— Вит-тя!..

Вспорхнули дремавшие на крыше голуби; в соседнем доме хлопнула дверь. Широкогрудая лобастая дворняжка шаром подкатилась к Андрейке. За ней из калитки выбежал белоголовый мальчик.

— Я сейчас, Андрейка. Ты поел? А то пойдём к нам голубицу с молоком есть — вкусно!.. Не хочешь? Тогда подожди, я быстро, — выпалил он одним духом и исчез.

Пёс, попрыгав возле Андрейки, понёсся обратно, оставляя на росистой траве ярко-зелёную полосу.

Ребята собрались идти на Лопухово озеро. Называлось оно так потому, что летом позарастало бесчисленными лопушистыми листьями кувшинок. Озеро было узкое, глубокое и очень рыбное. В нём водились злые полосатые щуки, тупорылые нельмы и караси-лежебоки. Лучшей же рыбой считался сом. Жирный, важный, стоит он где-нибудь возле коряги и глубокомысленно шевелит усами, того и жди — солидно кашлянет. Всякий парнишка, закинувший в озеро удочку, мечтал, конечно, что клюнет сом, но попадалась обычно глупая мелюзга.

Для рыбалки друзья облюбовали небольшую заводь. Добраться до неё было не просто: по берегу тянулась согора — густая, местами заболоченная тальниковая чаща. Редкие кочки, всё ещё чёрные от весеннего пала, щетинились, как огромные ежи.

Клёв был никудышный. Солнце уже смотрело в спину, а на снизке трепыхалось несколько рыбёшек — кошке на завтрак. На другой стороне, словно дразнясь, разыгрался какой-то щурёнок. Плещется себе, да и только! Такая досада ребят взяла. Андрейка даже кулаком погрозил.

— Вить, я туда сплаваю, а ты здесь смотри, — сказал он другу.

Держа над собой удочку, мальчик осторожно зашёл в воду.

Витьке, разморённому жарой, тоже очень хотелось искупаться. Но кому же тогда за удочками смотреть? Бобке, что ли? Да и где он?

— Бобка, Бобка!

На яру послышалась возня. И сверху свалился пёс — вся морда в земле: мышей ловил. Уставился жёлтыми глазами, навострил уши.

— Служи! — приказал Витька.

Пёс послушно сел на задние лапы.

— Где болтался без спросу?..

Бобка скулил и вытягивал морду, стараясь лизнуть в лицо своего строгого хозяина. А поплавок — ныр-ныр! — и исчез под водой.

«Гав, гав, гав!» — отрывисто тявкнул Бобка. Рыбаку и невдомёк.

— Эх ты, глупый пёс, пустолайка!..

В это время удилище как хлопнет по воде и заходило из стороны в сторону.

Витька бросился к удочке.

— Водом, водом тяни, а то сорвёшь! — крикнул Андрейка.

Куда там! Витька на радостях как оглох. Напрягся и что есть силы рванул удочку! В лучах солнца сверкнула огромная рыбина.

— Сом! — не помня себя от радости, заорал он.

А удилище — трык! — и сломалось. Рыбина шлёпнулась в осоку рядом с берегом. Витька, не раздумывая, бухнулся в воду.

— Врёшь, не уйдёшь! — вопил он.

Бобка по берегу носится, заливается лаем. Андрейка через озеро советы подаёт:

— В глубину, в глубину не пускай!

А сом вильнул хвостом — и в сторону. Витька рванулся сгоряча за ним, да что толку — ушла рыбина.

Чуть не заплакал горе-рыбак. Но и сому тоже не весело: куда с крючком в губе да с обломком удилища подашься? Залёг поблизости на травянистом дне — удилище сразу же и всплыло.

Это было так неожиданно, что Витька глазам не поверил. Поморщился даже. Но нет, обломок тот самый, как поплавок на волнах покачивается. А сом, решив, что он в безопасности, неторопливо двинулся вдоль берега. Палка за ним то торчком встанет, то винтом покружится, а то и вовсе под воду нырнёт.

Витька застыл, следя за уходящей добычей.

— Андрюш, — прошипел он, показывая пальцем по направлению удилища, — со-о-ом!..

Витька застыл, следя за уходящей добычей.

Витька застыл, следя за уходящей добычей.

Андрейка тоже знаками ответил — вижу, мол, но развёл руками: что тут поделаешь? Зайти в воду — испугаешь, а так не дотянешься.

Но Бобка, верный пёс Бобка, рассудил по-своему. Его часто посылали в воду за разными предметами, приучая брать подбитых уток. Жест своего хозяина он понял как приказание принести палку — и молнией метнулся в воду.

Рыбаки не успели и опомниться, а пёс уже плыл по середине озера — в зубах обломок держит и бьёт лапами так, что брызги столбом.

— Бобка, держи его, умница! — закричал Витька.

Бобке хочется взвизгнуть, да нельзя: палку выпустишь. И плыть трудно — сом, как гиря. Но на помощь ему спешат ребята, сажёнками разрезая озёрную гладь…

Андрейка то натягивал, то отпускал немного леску. И лишь когда показалась широкая глянцевая спина с острым плавником, он быстро и ровно потянул леску на себя. Сом, почуяв берег, опомнился, рванулся вправо, влево… «Р-р-ррр!..» — угрожающе зарычал Бобка.

— Быстрей, быстрей! — торопил Витька. Ему казалось, что сом снова уйдёт.

Но рывки становились всё слабее. Последнее усилие — и добыча на берегу. Ребята с размаху шлёпнулись на рыбину, больно столкнувшись лбами. Но тут уж не до боли.

— Неси скорей прут! — крикнул Андрейка.

Продев гибкую лозину через жабры, друзья облегчённо вздохнули.

— Теперь не вырвется, — сказал Витька.

Но Андрейка на всякий случай затянул концы прута ещё узлом.

— Так надёжнее, — пояснил он.

Лежит сом на траве, здоровый, пятнистый, словно сапог потёртый. И хотя радости ребят не было предела, они важно молчали: какой же стоящий рыбак позволит себе восхищаться удачей? Попалась — ну и что тут особенного? Бобка, по-видимому, не знал этого сурового правила и выражал восторг самым несуразным образом: то носился, визжа и лая, то прыгал, тычась носом куда попало… Встряхивался так, что во все стороны летели брызги и мокрый песок.

— Цыц! — прикрикнул Витька и, не в силах оторвать взгляда от рыбы, сказал: — Пожалуй, килограмма два будет.

— Все три вытянет, — приподнял сома Андрейка.

Сома несли вдвоём — голова у одного в руке, а хвост у другого.

— Вот это улов! — восхищались встречные. — Молодцы, ребята!

Они не знали, что главным героем рыбалки был скромно трусивший позади Бобка.

КАК ИППОЛЮКЕН СТАЛ ВЗРОСЛЫМ

Пурга была на исходе. Снеговые волны — заструги — уже застыли. Только над самыми высокими чуть вихрилась позёмка. Пурга, наверное, была последней.

Шёл май. Солнце не покидало неба. Кусты кедрового стланика, чуя тепло, весну, зашевелились, пробивая иглами снеговой полог.

Возле такого зелёного островка корка наста приподнялась, треснула… Но вместо хвои оттуда показалась остроносая головка, лапы… И вот весь он, белый пушистый ком. Отряхнув с себя снежную пыль, остался таким же белым, и если бы не три чёрные точки: нос и глаза — на снегу не заметишь.

Малыш оглянулся и отчаянно заскулил; тоскливо опущенный хвостик вздрагивал, широко расставленные лапы искали опоры. Но какая же опора — рыхлый снег?

Бороздя наст полуголым животом, пополз к солнцу. Полз и скулил. Вдруг писклявые звуки застыли в горле. Уши насторожились, корпус вытянулся — ему послышался скрип полозьев. Оглянулся. Приближалась цепочка собак.

Нарта!.. Вчера в пургу он выпал из такой же и потерялся в бушующей тундре… Щенок завизжал ещё громче, энергично заработал лапами. Он знал, что нарта — это хозяин, который накормит, это четвероногие сородичи. Нарта — это жизнь!

— Кокумэй! — Смотри-ка! — удивился чукча и, воткнув в снег остол — палку с железным наконечником, притормозил упряжку. — Ипполюкен — маленький, — покачал он головой и сунул живую находку за пазуху.

Так у щенка появился новый хозяин, Киманаху, пастух колхоза «Тунгутум», что означает «Товарищ». Оленей в бригаде больше тысячи. Их надо перегонять на сытные ягельники и к морю — поить солёной водой, охранять от волков и другого зверя. Из лупоглазого бестолкового малыша Киманаху хотел вырастить надёжного помощника — настоящую оленегонную лайку.

Бригада пасла оленей в долине реки Апуки. Щенку, которого так и прозвали Ипполюкен, речка эта нравилась: рыбы в ней много. А рыбу Ипполюкен любил. Зимой его, как и всех собак, по северному обычаю кормили один раз в день юколой — вяленой рыбой. Не больно-то сытно.

Но зато летом наступило раздолье. В реку из Берингова моря двинулась на нерест жирная горбуша. Её, казалось, было больше воды. Рыбины, тесня друг друга, обдираясь до крови о камни, высовывали горбатые спины и большие скользкие морды, спешили к заветным родничкам, чтобы метать там икру.

В этот живой серебристо-серый поток, похожий на расплавленное олово, из которого его хозяин отливал жаканы — круглые пули на волков и медведей, — было так же страшно попасть, как и отведать настоящего горячего олова. Но щенок наловчился выхватывать лососей прямо с берега…

За лето Ипполюкен подрос, возмужал. Олени уже стали его признавать и слушаться. Когда пёс по команде Киманаху начинал с громким лаем обегать по дуге левый край стада, они понимали, что надо сворачивать вправо и идти на другой участок.

Однажды во время перегона стада заболел младший пастух. Киманаху пришлось наладить нарту и везти его в бригадный стан. Ипполюкен остался в стаде за главного.

…Тихо. Высоко в небе светила круглая луна. Пёс лежал возле наглухо закрытой меховой палатки и дремал. Но уши чутко прислушивались к дыханию спящих оленей. Внезапно он уловил какой-то шорох. Насторожился, вскочил и побежал по краю стада.

Забеспокоились и олени. Они поднялись, стали сбиваться в кучу, В морозном воздухе послышался треск: животные сталкивались рогами. Минута — и стадо рванулось лавиной!

Ипполюкен бросился наперерез. И… нос к носу столкнулся со взъерошенной тушей: лобастая голова с маленькими ушами, обвислый зад и тощие, впалые бока. Медведь!..

«Гав-гав-гау-у-у!» — залился Ипполюкен и, боясь приблизиться, принялся яростно скрести снег.

Медведь поднялся на дыбы, рыкнул и кинулся на пса. Но тот отпрыгнул. Зверь обернулся, размахнулся лапой — мимо. Собака проскочила под животом. Освирепев, она неожиданно для самой себя цапнула гостя за «штаны» — за ляжки, заросшие длинной свалявшейся шерстью. Ещё набег медведя — и опять промах. Ипполюкен, увернувшись, повис сзади.

Мишка крутился, как в колесе, но не мог поспеть за ловким псом. А тот с каждой атакой делался всё смелее и, наседая, хватал медведя за ноги, за бока…

От боли и злости зверь ревел, кувыркался и, наконец почувствовав свое бессилие перед маленьким бесстрашным сторожем, припустился было удирать. Но Ипполюкен славно научился завёртывать быстроногих оленей, а с этим неповоротливым глупцом, каким ему теперь казался медведь, было куда проще. Беспрестанно хватая врага, собака заставила его топтаться на одном месте.

Неподалёку рос островок кедрового стланика. Искривлённые кусты кедрача растекались по снегу тёмно-зелёными щупальцами. Медведь разглядел — и туда. Вырвал куст побольше и, подхватив его, двинулся опять в наступление. Разъярённый лупит изо всех сил, только иглы летят. Снег от хвои позеленел. Злится Топтыгин, а собака хоть и осипла от лая, но прыгает, изворачивается да ещё ухитряется зубами рвануть.

Чувствует зверь — дело плохое: не отбиться от пса, не убежать. Устал, язык чуть не на полметра высунулся. Спасение всё же нашёл — заскочил в глубь хвойного пятачка. Если сюда лайка забежит, сразу придушить можно, тут-то ей развернуться негде.

Ипполюкен и сам не глуп, хитрость разгадал. В стланик не лезет, носится возле — и только.

Медведь высунется, лайка сразу тут как тут. Зверь — прятаться. Лежит в стланике, глаз с собаки не сводит, а чуть поодаль, на снегу она — и тоже глядит. Следят друг за другом. Медведь голову поднимет — Ипполюкен: «Р-ррр!» — дескать, жду. Тот снова в кусты…

Утром на перевале показалась чёрная точка. Ипполюкен обрадовался — это возвращался хозяин. Собака принялась бегать вокруг кедрача.

Слышит Киманаху, что пёс вовсю заливается. «Какого-то зверя загнал, — думает. — Лису, наверное».

— Хоть! Хоть! — Вперёд! Вперёд! — подгоняет упряжку.

Из стланика высунулась лохматая голова.

«Медведь! — поразился Киманаху. — Медведь-шатун. Сколько бы оленей загубил…»

Пастух вскинул винчестер и выстрелил вверх.

Зверь подскочил в стланике — и напролом через кусты в тундру.

Ипполюкен хотел следом.

— Ко мне! — приказал хозяин.

Пёс, крутнувшись, остановился и от недоумения даже заскулил.

— Зачем он нам: ни мяса, ни шкуры, — объяснил Киманаху своему сторожу. — Осенью, видать, плохо откормился. Как ни соси лапу, а коль жира под кожей нет — не улежишь в берлоге. Иди, иди сюда.

Редко пастух ласкал лайку — не принято такое баловство на Севере. А тут не выдержал, прижал голову собаки к своей узорчато расшитой кухлянке и потрепал за ушами.

— Теперь он умным будет, к оленям уж не подойдёт…

Почаевали. И Ипполюкен повёл хозяина по следам испуганного стада. Бежит впереди, каждый кустик проверяет: вдруг и там звериная засада.

Вот так за одну ночь Ипполюкен стал взрослым.

КУРИЦА С СЕКРЕТОМ

Кто не знает сказки об умной курице, снёсшей старику со старухой золотое яичко! Но то сказка, а я расскажу быль.

В камчатском селе Старица у рыбака дяди Сергея жила-была Пеструшка. Я сказал «была» и не оговорился. Дело в том, что Пеструшкин секрет обнаружился лишь тогда, когда её закололи для супа.

Потрошит курочку Анна Григорьевна, жена дяди Сергея, и видит: из куриного зоба выпал кусок жёлтого металла. Взяла на ладонь — тяжёл.

— Муж! — кричит.

Дядя Сергей подошёл, покидал слиток из руки в руку.

— Любопытно.

Сбежались соседи. Нашёлся среди них и рудознатец, заведующий аптекой.

— А ведь это, пожалуй, золото самородное, — сказал он.

Взвесил находку на точных аптекарских весах. Два грамма!

— Давайте испытаем для верности, — предложил.

Опустили слиток на ночь в серную кислоту и туда же для сравнения кинули трёхкопеечную медную монету. К утру от монеты осталась лишь коричневая, тонкая, как бумажка, пластинка, а самородок поблёскивает, и хоть бы что. В весе ничуть не убавился.

— Точно, золото! — подтвердил аптекарь.

Но откуда Пеструшка золото взяла, где заклюнула? Вздумали было проследить всю её птичью жизнь, да больно стара, и у разных хозяев побывала.

Теперь в каждой избе призадумались… А вдруг и их куры с самородками ходят! Самых нетерпеливых одолевала забота выяснить это сейчас же, немедленно. И курицы в деревне начали заметно редеть…

— Праздник у тебя, что ли, какой? — спрашивала с усмешкой Марья Дарью, переступая порог дома. — Больно жаркое пахнет.

— А я иду вчера мимо вас, — не оставалась та в долгу, — чую, пером палёным несёт. Даже во двор заглянула, уж не пожар ли, — многозначительно добавила Дарья.

Но больше всех неймётся соседке дяди Сергея. Краснощёкая расторопная тётка Фёкла любила торговать на базаре. Осенью с десяток старых кур продала, а сейчас из-за этого потеряла сон.

«Непременно в них золото было, — сокрушалась она, — как бы сгодилось, давно собираюсь зубы вставить».

Кормит кур, а у самой думка — какую колоть? По одной, по одной, да так всех и переколола. Но в зобах у птиц оказался только песок и обыкновенные камушки, которые они заглатывают, чтобы пищу легче перетирать, — вроде жерновов.

«Приподняло бы вас да хлопнуло! — негодовала она на соседей. — Взбаламошили своей Пеструшкой. Покоя нет!» — уже неизвестно, в чей адрес сыпались ругательства.

Слух о «золотой» курице и до геологов дошёл. Приехали. Пошли со своими инструментами по соседним сопкам, закрутили буровые станки. И ведь в самом деле нашли золото!

Теперь Пеструшке хоть памятник ставь!

МОЛОЧНЫЙ РЕЙС

Ледокольный дизель-электроход «Уэлен» не раз бывал на Чукотке, в бухте Певек. Он привозил для горняцкого посёлка готовые дома, буровые машины, фрукты и игрушки. Но на этот раз!..

— Доставьте, — сказали морякам, — стадо дойных коров.

На «Уэлене» призадумались: электроход не рассчитан на такой живой груз. Но ведь молоко-то нужно детям… И матросы взялись за работу: застучали топоры, завизжали пилы. Вскоре на палубе по соседству с мощными лебёдками, якорями появились деревянные загородки и кормушки — выросла целая животноводческая ферма.

Прощальный гудок, и судно двинулось из Владивостока в рейс на Север.

Сверкнул последний раз маяк на камчатском мысе, пустынном и заснеженном, названном будто в насмешку «Африка», — и навстречу уже море Беринга катило налитые полярным холодом волны.

В первые дни рогатые пассажиры вели себя степенно: не шумели, не предъявляли особых требований — были спокойны. Их кормили и поили. Всеми силами стремились угодить. Жизнь текла по расписанию и мало чем отличалась от обычной сухопутной. Только вот суша сделалась странно твёрдой и гремящей, да перед глазами всё время бескрайний ровный луг океана.

И вдруг этот «луг» стал холмистым, ожил!

Коровы, широко раскрыв свои и без того огромные глаза, с недоумением смотрели на движущиеся горы, на пенящиеся по палубе водяные языки. Шторм раскачал корабль, под ногами сделалось совсем неустойчиво. Плавучее стадо заревело на все голоса.

«М-мм-м-у-у!» — низко, как корабельная сирена, начинала одна.

«М-мм-мм!» — подхватывали другие.

Капитан озабоченно смотрел на барометр. Давление продолжало падать.

Отчаянный многоголосый рёв прорывался через шум бушующих волн и завывание ветра.

— Товарищ капитан, — зашёл в рубку штурман, — последняя сводка. Циклон пошёл на убыль.

Капитан покосился на дверь, поморщился и прикрыл рукой ухо.

— Настоящий концерт.

— Доить пора, уж все сроки истекли, — проговорил штурман и с тревогой заметил: — Как бы они у нас не попортились.

— Да, могут и заболеть, — согласился капитан. — Пойдёмте посмотрим.

Вышли на палубу.

Корабль с машиной в двенадцать тысяч лошадиных сил кренило так, что мачты чуть не касались волн.

— Попробуем доить! — прокричал капитан вахтенному. — Давайте команду.

Завыла сирена.

Первыми на палубе появились девушки — Зина и Валя, буфетчицы. Прежде им даже и видеть не приходилось живых коров, только на картинках и в кино, а тут заделались доярками. Мало того, им было поручено весь экипаж научить этому «народному искусству».

Кличек животных никто не знал. Известен был только «Байкал» — племенной бык. Но моряки щедро раздавали коровам новые имена.

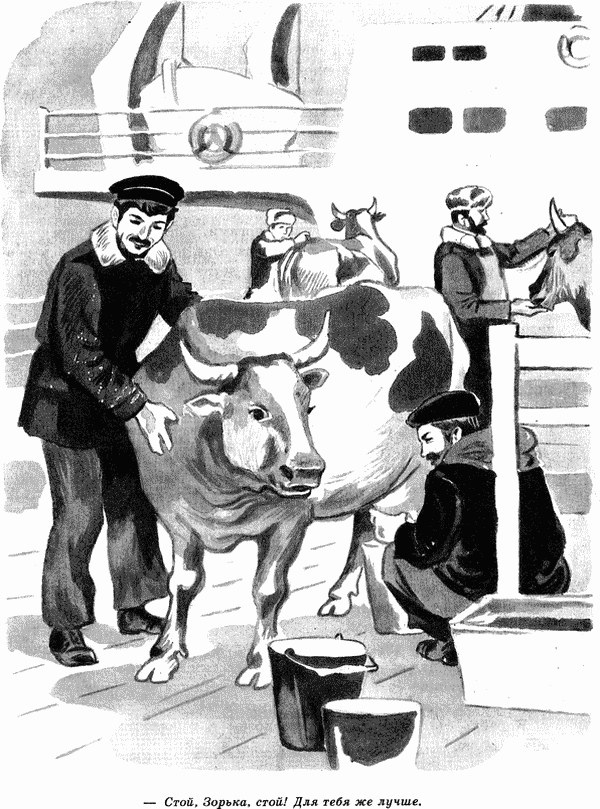

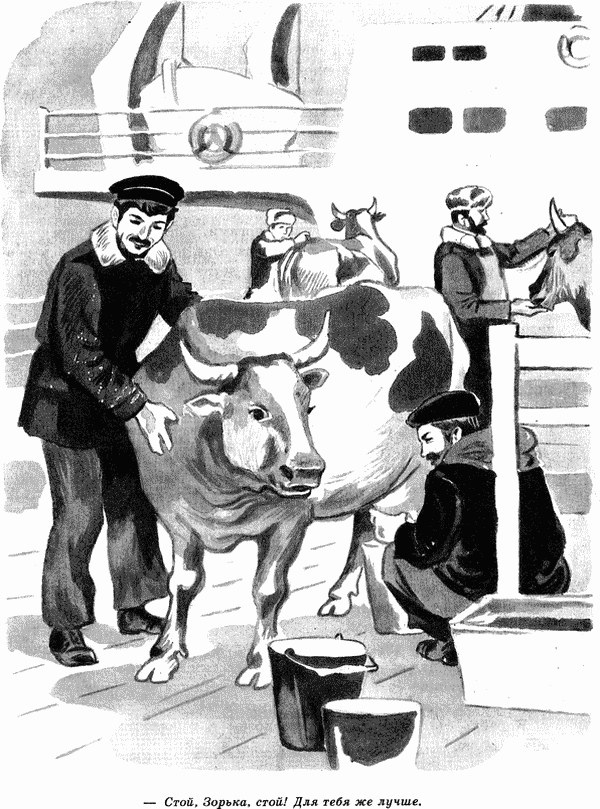

— Стой, Зорька, стой! Для тебя же лучше, — успокаивал пятнистую холмогорку усатый матрос с завязанной шарфом щекой. Он старался, чтобы его хриплый, простуженный голос звучал ласково.

— Стой, Зорька, стой! Для тебя же лучше.

— Стой, Зорька, стой! Для тебя же лучше.

Сбоку Зорьки приспосабливался его товарищ. Всё моряки сделали для коровьего путешествия, но вот скамеечки для себя забыли. Как без них доить? На корточках долго не усидишь. А на корабле стулья наглухо к полу привинчены, да и не годятся — высоки.

Моряк, изгибаясь, как акробат, ёрзал на коленях по качающейся палубе. Струи молока летели во все стороны и меньше всего в подойник.

Зорька нетерпеливо переступала ногами, а когда судно уж очень сильно валилось набок, даже приседала. Она прислушивалась к разговору, едва слышному среди посвиста ветра и гула волн: человеческая речь её успокаивала.

В это время по соседству, к другой корове, такой же рыжей масти, подсаживался, а точнее, прилаживался пожилой моторист из машинного. Он что-то хитрил: на коровьем хребте, на самом крестце, затягивал морским беседочным узлом смоляную верёвку — линь, пропустив его вокруг туловища.

Усач с больным зубом перекинулся на соседа:

— Ты куда, дед, ей узду надеваешь? Голова-то впереди!

Но моторист на балагура никакого внимания, посапывал и продолжал своё — подвязывать снизу к «узде» ведро.

— Теперь ты ещё и себя к хвосту привяжи, чтобы надёжнее, — не отставал советчик, завидуя в душе: кажется, у моториста с дойкой наладилось.

Корова, правда, пыталась поддеть ногой какую-то странную обузу под животом, но молоко отдавала: что поделаешь, всё стало странным. Обычное благодушно-томное выражение глаз животных пропало, они взирали на этот новый неустойчивый мир с беспокойством, приглядывались ко всему с тревогой…

— Потерпи, Маша, потерпи, — твердил своей подопечной третий дояр и успокаивал её: — Вот войдём в лёд, там не качает.

На следующие сутки и в самом деле услыхали с мостика:

— Слева вижу лёд. До кромки семь миль!

Корабль стал разворачиваться носом к торосистому, покрытому снегом полю.

«Как быстро, однако, зима наступила! — наверное сказали бы бурёнки, имей они дар речи. — И недели не прошло, как жара была».

Дизель-электроход вошёл в снежно-ледяную кашу, как в трясину, и завяз. Капитан не уходил из рубки.

— Лево на борт!

— Есть лево на борт!

Приказание рулевым выполнено, но стрелка компаса неподвижна.

— Право на борт!..

Постепенно корабль раскачали. Между его корпусом и льдом появились зазоры. Ещё одно усилие машин — и судно высвободилось из ледяных клещей. Так и шли, по миле в час.

Перемена климата на коровах мало отразилась. Они исправно давали молоко.

Молоко! Его стало так много, что и девать некуда!

— Уж заодно надо было и маслодельный завод прихватить, — шутили моряки.

Всю продукцию пришлось перерабатывать на камбузе — корабельной кухне. Повара сбились с ног. Они впрок заготавливали сметану, творог, кефир и мороженое, варили молочные супы и кисели, изобретали немыслимые блюда.

Штурманы ежедневно обсуждали, помимо навигаторских дел, и такие важные вопросы: каково здоровье коров, как бык Байкал перенёс качку и, конечно, куда девать сегодняшний удой.

— Вот вам молочные реки и кисельные берега, — заметил капитан под конец одного такого заседания.

Стадо берегли, чистили. У матросов появились любимцы. Их подкармливали ломтями хлеба, густо сдобренными солью.

…За островом Врангеля открылось Восточно-Сибирское море. Лёд стал толще, монолитнее. Кораблю приходилось его пробивать с разбега.

Удар! Но дизель-электроход не расколол льдину, а залез на неё носом и завис. На полную мощь работает винт. Струя от него образовала за кормой целое озеро. Но корабль недвижим.

— Взорвать лёд! — приказывает капитан.

В воздух, выше мачт полетели сверкающие осколки, снег. После каждого взрыва возле судна появлялись трещины…

В этот же день открылась и долгожданная бухта Певек. Впереди, возле подножия заснеженных сопок, темнел, похожий на каменную россыпь, посёлок. Оттуда, навстречу судну, по береговому припаю на нартах и пешком спешили люди.

Сбросили трап. Взрослые и ребятишки стали забираться на корабль. Один малыш-чукча, похожий в своём пушистом керкере

[1] на шар, уставился на матроса, который бесстрашно чесал лоб рогатому страшилищу.

— Какой большой корранг! — сказал малыш.

«Корранг» по-чукотски «олень».

Моряки пригласили гостей в столовую и всем налили парного молока. Тут же оказался и маленький чукча. Вокруг рта у него появились белые пенные усы. В глазах уже не страх, а восхищение: «Вкусно, лучше сгущёнки!..» И он снова протянул кружку.

Коров перенесли лебёдками с палубы на лёд. Склонив головы, они неторопливо двинулись к земле.

Рядом бежали, суетились ребятишки. Самые храбрые даже пытались погладить коррангов. Коровы не сердились: они ведь и приехали на чукотский берег ради этих малышей.

В ПРОЛИВЕ ЛОНГА

Медведям больше, чем каким-либо другим четвероногим, повезло в литературе. Они описаны, как говорится, с головы до ног. Но мои герои всё же особенные. И не будь так, я бы давно забыл о них. Впрочем, судите сами.

Случилось это в проливе Лонга, в Северном Ледовитом океане. Дизель-электроход «Енисей» шёл из Мурманска к жителям Чукотки. Позади остались тысячи нелёгких миль. И вот, почти у цели, между материком и островом Врангеля, разрежённые льды стали смыкаться, обступая корабль со всех сторон. Куда ни глянешь — ни разводий, ни трещин — сплошное ледяное поле, пересечённое глыбами высоких торосов.

Вахтенный помощник капитана давал одну команду за другой, двигатели работали на полную мощность, но корабль продолжал оставаться в ледяном плену. Метеосводки, регулярно поступавшие с полярных станций, ничего доброго не предвещали.

Вынужденную задержку было решено использовать для разных работ. На корабле дело всегда найдётся. Группа матросов спустилась на лёд, чтобы подкрасить ободранные за долгий арктический переход борта.

— Не принимает нас Чукотка, вида у корабля нет, — шутил матрос Женя Сафонов, обращаясь к своему другу, боцману Алексею Московке.

Устроившись на торосе, они живо работали кистями, подновляя белилами название корабля. Московка не поддержал разговора. Напевая, он продолжал аккуратно и быстро класть один слой краски за другим.

— Медведи!!!

Тревожный крик вахтенного матроса заставил маляров оглянуться. В пятнадцати-двадцати метрах от корабля стояла белая медведица, а позади неё — два медвежонка. Видимо, они только что вышли из-за тороса. Вытянув длинные шеи, медведи водили из стороны в сторону небольшими узкими головами с чёрными пуговками носов. Матросы стремительно взбежали по шторм-трапу на борт.

Звери подошли к банке с краской, понюхали её, полизали. Угощение, видимо, пришлось не по вкусу. Один из малышей рассердился, толкнул банку лапой. Она покатилась. Сурик вылился, образовав на льду большое красное пятно.

Звери подошли к банке с краской, понюхали её, полизали.

Звери подошли к банке с краской, понюхали её, полизали.

А на палубе уже собралась чуть ли не вся команда. Моряки гадали, как быть. Стрелять?.. Жалко. Однако визит непрошеных гостей явно затянулся. Придётся прогнать!

В медведей полетели обрывки тросов, тряпки и пустые банки, битая посуда и даже ящики из-под продуктов. Но мишки ни капельки не обижались. Они, должно быть, решили, что с ними играют. Тряпки таскали по льду, а консервные банки принимали как вкусное угощение и старательно вылизывали их.

— Не гости, а осада, — сердился боцман.

— Братцы, а что, если поймать одного? — подал совет Женя Сафонов. Он уже успел раз десять сфотографировать четвероногих. — Белые медвежата, говорят, очень послушны. Обучим всяким фокусам…

Через минуту за борт был спущен прочный трос с широкой петлей на конце. Когда петля улеглась на лёд, в середину её бросили вскрытую банку свиной тушёнки.

Медведица со своими пудовыми детками подбежала и принялась знакомиться с содержимым банки, не обращая ни малейшего внимания на затаившихся на палубе людей. Звери до того увлеклись, что не заметили, как верёвка начала шевелиться, а потом пошла вверх, стягиваясь вокруг них кольцом. Опомнились они лишь тогда, когда сузившаяся петля захлестнулась на толстой белой лапе: в ловушку попался не медвежонок, а сама медведица.

— Ур-рра! — обрадовались охотники и изо всех сил потянули трос к себе.

Медведица, пытаясь освободиться, поднялась на дыбы, потом рванулась. Трос держали более десяти сильных матросов. От рывка они повалились друг на друга, но добычи не выпустили. На помощь подоспело ещё несколько человек…

Трос двигался вверх, вниз… Медведица постепенно уступала. Негромко рыча, вытянув схваченную петлей лапу, она медленно, волоком приближалась к корпусу корабля. Вот снова поднялась на дыбы… Ещё одно усилие моряков — и задние лапы зверя оторвались ото льда. Огромная пятидесятипудовая туша вытянулась в высоту почти на полборта. Медвежата, только теперь разобравшись, что мать похищают, принялись визжать.

«Ву-ку-ле-ку!» — втягивая в себя воздух, кричали они тонко и надрывно. «Ву-ку-ле-ку!» — поднимались на задние лапы, царапали стальной борт.

И затащили бы, пожалуй, на «Енисей» медведицу, да всё это заметил с мостика штурман.

— Что делаете?! Ведь разорвёт вас!

Смех смолк. В самом деле, подумалось каждому, что будет делать медведица, оказавшись рядом с людьми? Не станет церемониться.

И трос пошёл вниз. Медвежата нелепыми прыжками приветствовали возвращение матери.

Но петля всё ещё на лапе медведицы. Она с любопытством разглядывала узел. Потом взяла его в пасть, и толстый трос оказался перекушенным, как нитка.

— Вот это да-а! — протянул Женя Сафонов. Он мысленно представил рассерженного зверя на борту и поёжился.

Впрочем, медведи и после такого невежливого обращения не ушли от судна. Воздушный трюк, видимо, тоже был принят за игру. Моряки, стремясь загладить свою вину, изо всех сил старались поправиться неприхотливым гостям: то и дело бросали им лакомые кусочки. Пока медведи расхаживали и кормились у кривого борта, на левом велись малярные работы. Повиснув в верёвочных люльках, матросы заканчивали покраску. Надпись «Енисей» вновь засияла на носовой части корабля.

Шесть суток прожила медвежья семья рядом с людьми, а на седьмые в проливе подул штормовой ветер, поднялась океанская зыбь. Двухметровый лёд начало ломать. «Енисей», раздвигая тяжелые торосы, двинулся вперёд.

А медведи?.. Вначале очень удивились. Они вперевалку нежели за кораблём по битому льду. Легко преодолевали трещины, переплывали полыньи. Но «Енисей» шёл и шёл. Разводья становились с каждой милей шире. Наконец открылось Чукотское море.

Медведица заметалась по ледяной кромке. Потом подбежала к крутому ступенчатому торосу. Поднявшись на дыбы, она переправила своих детёнышей на верхнюю площадку ледяного утёса и металась рядом с ними. Вся семья застыла как вкопанная, провожая тоскливым взглядом полюбившийся дизель-электроход. Ещё миля — и их белые фигуры слились с окружающими торосами.

— До новых встреч! — крикнул на прощание стоявший на марсе матрос первого класса Женя Сафонов. И ему вдруг стало грустно.

АЛЬПИНИСТ ПОНЕВОЛЕ

Наш отряд направлялся к подножию Авачинского вулкана. Вездеход шёл по целине. Машину беспрерывно дёргало. Мы то подпрыгивали так, что могли пробить своими головами крышу, то кучей валились влево, вправо. Чувствовали себя точно в консервной банке. Внезапно среди грохочущего шума появились какие-то непонятные звуки, похожие и на писк, и на свист. Они доносились из угла машины, где устроился средних лет мужчина. Его, видно, укачало: лицо по цвету мало чем отличалось от зелёных рюкзаков, к которым он привалился. Это был наш гость — литератор. Ему захотелось побывать на вулкане, почувствовать, как он выразился, романтику.

Наконец доехали до лагеря. Надели тяжёлые зубастые ботинищи — трикони, обвязали потуже снизу брюки, чтобы не попадал шлак. И двинулись вверх.

Дорога, точнее, тропинка была нами уже не раз испробована. Шли по ней привычно, как в городах ходят на близкую службу. Только наша «контора» — кратер вулкана — находилась на высоте трёх километров и была отделена от долины ущельями, осыпями и сверкающим поясом ледника.

Иногда клубы неприятно пахнувших и едких газов скатывались прямо на нас. Задыхаясь, мы плюхались в снег и, захлёбываясь, набирали его в рот, чтобы смочить горло.

Миновали ледник. Крутизна склонов дошла до тридцати градусов. Нам ничего — привычно. Но вот литератор… Он с трудом плёлся в самом хвосте. Приходилось часто останавливаться и ждать. Мы начали опасаться, как бы он не свалился. Решили пропустить его вперёд и поддерживать в спину ледорубами.

Но что это? Опять те же странные звуки. Доносились они уже сверху, снова со стороны литератора.

«Ну конечно, это он, — наконец догадались мы. — Свистнет и оглянется… Каков! Идти не может, а туда же, шуточки».

В полдень добрались к кратеру, к самому краю бездны. Передохнули, закусили и начали вынимать из футляров приборы.

И вдруг, совсем рядом, прямо под ногами… мышь!

Земля обожжена жаром, отравлена ядовитыми газами… И мышь! Глядит глазами-бусинками и не бежит никуда, словно поджидала нас.

— Экая дурёха! Как же ты сюда попала? — ласково проговорил литератор и сунул ей остаток бутерброда с сыром.

А верно, как?

Пройти от подножия через трещины и ледники невозможно. Да и зачем мышонку такой подвиг?

— Может быть, для организма соли особые понадобились, — сообразил кто-то. — Лечиться пришла.

— Откуда ей знать, что такие соли на вершине вулкана?

— Инстинкт!

— Тепло искала, вот и лезла сюда, — предположил другой.

— Тепло?! Через ледники-то?..

Задала мышь задачу!

Когда мы собрались обратно, то оставили грызуну хлеба да кусок колбасы. Пусть жуёт… Всю дорогу обсуждали, с чего это мышь в альпинизм ударилась? Да так ни до чего не додумались.

Вернулись на базу. Стали разбирать рюкзаки. Литератор, возвращая мешок, заметил:

— А вы мне рюкзак-то, того, дырявый дали.

— Как — дырявый?! На складе получали, совсем новый.

— Да вот, смотрите! — и показывает на небольшую дырку в брезенте.

— Так это же… — догадался кто-то.

— Мышь! Наша мышь! — И, глядя на литератора, все расхохотались.

А тот только глазами хлопает: «Чего же тут смешного?» Пришлось рассказать ему о подозрениях и… покаяться.

— Я и сам оглядывался, спросить собирался. Думал, вы свистите.

Всё стало на своё место. Мышь прогрызла рюкзак ещё на базе, чтобы полакомиться. А сбежать не успела. Так и оказалась на загорбке у литератора невольным пассажиром.

Через неделю мы опять пришли на вулкан. Мышь застали возле нашей палатки. Покормили её и впрок оставили.

Так продолжалось всё лето. Но вот начались заморозки. Кратер опоясала снежная полоса. Совсем неуютно стало на сверкающем острие вулкана. И всё же мы решили сделать внеочередной рейс. Дело нашлось у каждого, и это было убедительно изложено старшему научному руководителю. Поход разрешили.

Наша подопечная встретила нас, как всегда. Поймали её, сунули в рюкзак — и в обратный путь. Спустились к подножию вулкана, подержали смелую путешественницу поочередно в ладонях и выпустили на пахнущую кедрачом землю. Поднялась она на задние лапки, крутнулась — только её и видели…

Такая уж порода неблагодарная.

КАЛАН В БЕГАХ

Шёл камчатский январь. На Нерпичьем озере морозы крушили трёхметровый лёд, лопались от холода оголённые скалы-ветроломы. Холод захватывал дыхание. В один из таких дней местный охотник Фёдор Симаков направился проверять капканы, которые поставил на речушке со смешным названием — Пузырь.

Симаков выехал поутру. Собаки ходко тащили нарту, и каюр по северной привычке на ходу сочинял песню про удачный промысел. Запоёт — одной песни на всю дорогу хватит.

Я в капкане найду выдру, выдру.

Аля-ля, а-ля-ля,

Дорогую выдру!

А в другом я найду сиводушку-лису.

Аля-ля, а-ля-ля,

Сиводушку-лису…

Показался заросший тальником берег речушки, весь заметённый снегом. На поверхности топорщились лишь обитые пургами верхушки веток. В этом месте, у незамерзающего ключа, стоял первый капкан. Увы, неудача: пружина спущена и капкан пустой.

«Эге! — удивился охотник. — До чего хитра: приманку съела — и до свидания».

Направился к другому капкану — опять та же история. А третьего вовсе найти не смог. Лишь обрывок цепи да след, словно бревном по снегу проехали.

Охотник опешил. Рассуждать некогда. Он бросился на нарту, гикнул на собак и помчался вдоль загадочной полосы.

Километра через три Симаков нагнал вора. Какой-то зверь, волоча капкан, пытался скрыться, но помешала цепь: запуталась в кустах кедрового стланика.

Охотник осторожно приблизился и остолбенел перед странным животным: лупоглазое и с белой усатой головой, передние лапы вроде култышек, коротенькие. Сзади — длинные нерпичьи ласты…

Но нет, не нерпа. Та пятнистая, а эта с тёмно-бурой гладкой шерстью. И хвост толстый, как у выдры.

«Что за чудо?!» — поразился охотник, разглядывая неожиданную добычу.

Зверь почти не дичился — устал, наверное, ползти с капканом. Да и легко ли с такими лапами путешествовать по снегу? Накинул на него охотник оленью шкуру, которую обычно стелил себе под бок. Уложил на нарту, притянул ремнями и погнал домой.

Едва успел раздеться, а изба полна народу.

— И впрямь диковина! Отроду такого не видывали! — удивлялись охотники.

Позвонили в районное село. Дескать, так и так, приезжайте, возможно, для музея пригодится.

А гость сразу же освоился с людьми. С удовольствием поглощал свежую рыбу, поражая всех прожорливостью.

На другой день в избу Симакова пожаловал из райцентра учёный-охотовед.

Зверь, развалившись по-домашнему, лежал в ванне с водой. Он смешно топорщил усы и, по всему было видно, чувствовал себя превосходно.

Рядом стояла хозяйка.

— Только на минутку отвернулась, а этот тут как тут, пожаловалась она охотоведу. — Ишь развалился, чистоплюй! Будто для него воды натаскала. Я стирать собиралась…

Но охотовед не слушал сетования женщины — удивлённо уставился на купальщика.

«Неужели?! — Он не верил своим глазам. — Ведь до островов четыре сотни километров. А потом, как ему попасть на сушу, да ещё зимой?..»

— Далеко от морского берега его нашли? — озабоченно спросил учёный у хозяина.

— Да так километрах в двадцати.

— Знаешь, кто это… Молодой калан.

— Калан!!!

О каланах, легендарно редких морских животных, в селе слыхали, но видеть не приходилось. Жили те далеко, возле острова Медного.

Зверёныш, вероятно, потерялся в море, а потом был выброшен прибоем к устью реки. Тут и попался в капкан.

— Теперь ты, Фёдор, большую премию получишь, — продолжал охотовед. — Редкого зверя спас. Ведь каланов на всей земле только три тысячи. И охота на них строго-настрого запрещена.

…С первым самолётом калана отправили в Усть-Камчатск, где расположен морской порт. Там его посадили на большой теплоход, который плыл на Север.

Зверёныш спал, гулял, купался в ванне и опять спал. Но вот насторожился, забеспокоился. Вдали показалась тёмная полоса — приближалась, росла. Из моря поднялись причудливые востряки сопок.

Резко прозвучал пароходный гудок, и береговые скалы словно взорвались — разлетелись на белые пуховые клочья! Это тысячи крылатых обитателей взвились к небу.

Каланёнок завозился.

Что такое? Уж очень знакомо… Ну конечно, его дом — остров Медный! Ещё бы, такой шум услышишь только в родных местах.

…Остров Медный на географических картах отмечен всего лишь точкой. Но в Беринговом море он, пожалуй, самый шумный. Весь исходит криком! Здесь разговаривают скалы, усыпанные птичьими базарами, басовито грохочет море, кричат котики, пыхтят морские львы-сивучи, скулят песцы. Всё живое топчется, ползает, летает, отлёживается на узкой прибойной полосе. А дальше — камни, сопки, ущелья, и без единого деревца.

Теплоход остановился на рейде — к лежбищу зверей судам подходить запрещено. Пришлось необычного пассажира пересаживать в шлюпку.

Лишь вытолкнули каланёнка в воду, рядом вынырнули сородичи. Один из них, перевернувшись, положил малыша к себе на грудь, обнял его коротышками-лапами. Возможно, это была мать. А может, и не она: каланы очень ласковы и любят малышей.

Моряки полюбовались и нажали на вёсла.

ПИНГВИН-ФУТБОЛИСТ

К Мирному дизель-электроход «Уэлен» подошёл в январе. То есть в самый разгар лета — в Южном полушарии все времена года наоборот. Солнце кружило день и ночь. Порой температура поднималась до пятнадцати градусов. И хотя вокруг по-прежнему лежал снег и тяжёлый паковый лёд, люди загорали до пузырей на теле — такое жгучее солнце в Антарктиде. Особенно часто вздувались губы. Чтобы не обгореть, на лицо приходилось набрасывать предохранитель из марли наподобие накомарника.

«Уэлен» привёз для зимовщиков научное оборудование и продукты. Корабль пришвартовался к ледяному припаю. До Мирного ещё оставалось километров двадцать по суше. Нагрузили сани, прицепили к ним трактор, и поезд направился к посёлку.

Пока рейс туда да обратно — время тянется медленно.

«Чем заняться?» — гадали моряки, собравшись на верхней палубе.

Случайно у одного из матросов слетела с головы меховая шапка. Её, дурачась, подбросил ногой сосед, а там подхватил другой, третий…

— Стой, ребята! — закричал электрик из машинного. — Что, если футбол устроить?

Одни посмотрели на него с недоумением, другие насторожились. Все знали, что этот электрик заядлый футболист-вратарь, но и неугомонный шутник к тому же.

— Посмотрите, — развёл он руками, показывая на припай, — чем не поле? Лёд ровный, ни одного тороса…

— Давайте!

— Верно!

Кто-то даже крикнул «ура». На корабле почти все увлекались футболом. Палубная и машинная команда — давнишние спортивные соперники. Да и поразмяться неплохо. Ведь рейс из Ленинграда в Антарктиду — целый месяц.

Через какие-то полчаса всё было как надо: команда в бутсах, в полосатых гетрах и широких трусах с полосками по бокам. И само собой разумеется, у всех цветные майки… поверх свитеров. У палубников — жёлтые, у машинистов — красные. Вратари одеты потеплее, ноги — в бурках.

Установили ворота, вбив в лёд доски, наметили углы.

Вышел судья с настоящим судейским свистком. Покрутил мяч — он, как и остальное снаряжение, всегда у моряков «Уэлена» при себе, в какое бы плавание ни отправлялись, — скомандовал:

— Игра!

Тут-то и началось… В этих местах живёт колония пингвинов аделей. Они несколько меньше обычных, так называемых императорских, но отличаются большой самостоятельностью.

Когда футболисты принялись гонять мяч, пингвины, которые с серьёзным видом занимались своими важными делами — чистились и кормили птенцов, — повернулись к полю.

Чинно выстроившись, в тёмных фраках и ослепительно белых манишках, они всем своим видом выражали любопытство. Ну в самом деле, с чего это пёстрые, тоже двулапые существа, напоминающие их — пингвинов, носятся сломя голову за круглым камнем?.. А может быть, это вовсе и не камень, а яйцо — вон какое белое, разве что размерами побольше?

Смотрели, смотрели, взволнованно перекликаясь, словно совет держали, и вдруг гуськом двинулись на игроков. Их чёрно-белая колонна выглядела не то монашеской процессией — такую уэленовцы видели во время стоянки в Италии, в Генуе, — не то вышедшей прямо с дипломатического приёма на тренировку командой международного класса.

Следом за первым двинулась и вся колония. Поле мигом оказалось окружённым зрителями, словно на настоящем стадионе. Нежданные «болельщики», как всякие истые любители состязаний, принялись галдеть, крутить головами и хлопать культяпками недоразвитых крыльев. Эти крылья больше походили на ласты, а перья на крыльях — на чешую.

Мяч угодил в одного из пингвинов, в живот. Тот вознегодовал, надулся. Задрав клюв, как нос, кверху и горделиво оглядываясь на толпу своих, припустился вдогонку за мячом. Он подбежал к нему чуть раньше вратаря, того самого электрика, который первым предложил сыграть в футбол. Пингвин успел спрятать «яйцо» под себя. Уселся на него, будто в гнезде, и никак не желал расставаться. Едва отобрали!

— Вот это нападающий. Лихой! — подзадоривали моряки. — Не то, что наши.

Электрик промолчал, только в сердцах плюнул. Он был недоволен поединком: птица изловчилась и до крови хватила его за руку.

Казалось, порядок наведён, все должны водвориться на свои места. Но не тут-то было. Самозванец-нападающий не хотел терять добычу. Отряхнувшись и сделав разведочный круг, он снова уверенно заковылял на поле, зазывая сородичей. И вскоре птицы заполонили площадку. Растопырив куцые крылья, они с гортанным хриплым гамом, будто покряхтывая, бегали за мячом, который принимали не только на ногу, но и на грудь и на голову!.. А самые азартные старались удержать ещё и клювом, с разбегу шлёпались на него, катились по снегу, скользя торпедой, — грудь-то смазана жиром…

Растопырив куцые крылья, птицы бегали за мячом.

Растопырив куцые крылья, птицы бегали за мячом.

Сначала всё это выглядело забавным и моряки весело смеялись. Но птичьему натиску не предвиделось конца. И футболисты, обозлившись, начали легонько отбиваться.

Пингвины и тут не растерялись, пустили в ход клювы. Галдёж усилился. Они, возмущаясь, будто выкрикивали:

«Не по правилам, не по правилам!..»

И даже крошечные серые пингвинята, вылупившиеся на свет всего неделю-две назад, и те, высовываясь из-под ног матерей, где подогревались в пуху, как в люльке, негодующе попискивали:

«Нечестно! Нечестно!..»

Птицы подбадривали друг друга и, топая толстыми, словно обутыми в бутсы, лапами, высоко задирали их, готовясь принять мяч. Оттого что их куцые крылья, как локти, двигались взад и вперёд, казалось, что они бегали очень быстро. Правда, немного вразвалку, но это свойственно всем бывалым морякам, к которым, конечно, относятся и пингвины.

Вращая глазами, окружёнными белыми пятнами, как очками, тыча клювом то в одну, то в другую сторону, они наскакивали уже и друг на друга, и на людей, и на мяч!..

Свалка вынудила судью дать свисток — тайм, мол, окончен.

Но послушались лишь уэленцы, а птицы — нет! Вероятно, в Антарктиде другие спортивные правила…

Теперь всё получилось наоборот: по полю, выпятив победно белые груди, форся «чемпионскими бутсами», семенили пернатые спортсмены, а зрителями поневоле стали его бывшие хозяева.

Матч так и закончился без единого гола. Футболистами пингвины оказались неважными.

«ПРИПАДОЧНЫЙ»

Ледокол «Адмирал Макаров» вёл в Чукотском море караван. Море уже покрылось льдами — караван был последним. Раздвигая корпусом льдины, забираясь на них кургузым носом, круша тяжестью, ледокол настойчиво пробивался к Берингову проливу. Следом по прорубленному им каналу вереницей послушно следовали транспортные суда — точь-в-точь как гусята за гусыней.

Молодой штурман Иван Дмитриевич Филичев не уходил с мостика, выискивая в бинокль разводья и полыньи. Он впервые плыл Северным морским путём и очень старался.

Обойдя многолетнюю стамуху, возвышавшуюся меж обычных торосов серой скалой, «Адмирал Макаров» с разгону врезался к широкое ледяное поле.

Филичев скомандовал «полный назад», намереваясь повторить удар, чтобы расколоть льдину. Но вдруг его высокая худощавая фигура перегнулась под прямым углом. Опершись локтями о борт, штурман разглядывал что-то в бинокль.

— Морж, — пробормотал он вслух. — Нет. Пожалуй, шлюпка…

Загляделся и вахтенный матрос.

— Для моржа больно велик.

— Да это же кит! — воскликнул от неожиданной догадки штурман.

— Кит? На льду?! — опять усомнился вахтенный.

— Вероятно, мёртвый, — неуверенно протянул Филичев, так как отроду не видел китов — ни живых, ни мёртвых, и передал бинокль матросу. — Ну как?

— Похоже.

Штурман доложил по телефону капитану. Тот вышел на мостик и сразу подтвердил:

— Конечно, кит!

— Возьмём на таран! — обрадовался вахтенный. — Курс-то прямо на него.

Но капитан скомандовал:

— Лево на борт! — И перевёл ручку машинного телеграфа на «стоп».

Из кают на палубу высыпали любопытствующие.

— Что случилось?!

— Кит дорогу перегородил.

— Какой ещё кит? Мерзлота кругом.

— Глазам своим, что ли, не верить?..

— Вот бы к нам на Врангель забрать, на всю зимовку корм собакам.

— Подбитый, наверное, вот и за…

Пассажир хотел сказать «замёрз», но застыл на полуслове…

Многотонная двадцатиметровая туша, лежавшая до того недвижимо, на виду у всех вильнула хвостом, подскочила и плюхнулась на лёд. Ещё раз! И ещё!!!

Все уставились на этот странный «танец».

— Так насмерть разбиться можно. Больной, что ли?

— Скажите! Прыжки-то вон какие.

— Тогда припадочный…

— Десять… двенадцать… четырнадцать… — считал Филичев прыжки. На шестнадцатом проглотил конец слова: на том месте, где бился кит, взвился фонтан воды. Когда плеск улёгся, морской великан исчез.

Филичев вопросительно посмотрел на капитана.

— Разберитесь! — коротко приказал тот.

Выбросили за борт шторм-трап. Штурман, за ним несколько моряков спустились с корабля на лёд и, перебираясь через торосы, подбежали к загадочному месту.

В небольшой ледяной ложбине, где несколько минут назад «лежал припадочный» кит, ещё волновалась свежая полынья. Великан пробил лёд своим телом и ушёл в морские глубины. Это было очевидно.

Но как же он попал наверх?

— На солнышко вылез погреться, — пошутил кто-то.

— Да тут две льдины! — разглядел Филичев сквозь слой воды синеющие кромки тесно сблизившихся льдин.

Обо всём увиденном подробно доложили капитану.

— Ясно! — ответил он. — Кит плавал в разводье. Льды начали сходиться. Сначала подводной частью — она всегда много шире видимой, которая находится под солнцем и быстрей разъедается теплом, ветрами и дождями. Соединились глыбы внизу — кит и оказался, как в корыте, в ловушке. Потом новое сжатие — и великан совсем был вытеснен из воды.

— Тварь, а с соображением: ведь додумался лёд своим весом пробить.

— Сто пятьдесят тонн! — заметил между прочим капитан. И продолжал задумчиво: — Возможно, инстинкт или у белух научился. Только белухи-то пробивают молодой лёд, чтобы глотнуть воздуха — снизу, мордой. У них на носу наросты — твёрдые, как кувалды…

О потерянной добыче никто не жалел.

ДВОЕ В ТУНДРЕ

Встреча

Весна на юге или на севере — всё равно весна. Пришли она и в Олюторскую тундру. Снег сделался иссиня-ноздреватым, осел, затемнели склоны сопок, повылазили на солнцепеках макушки кочек. В низинах появились каюлы — глубокие провалы, наполненные коричневой густой водой.

Спустись с дола к речке Апука-ваям и приложи к урезу берега ухо — услышишь, как под снегом перезваниваются невидимые весенние струны: тундра оттаивает.

Спеша выбирается к солнцу, взламывая наст, кедровым стланик. Его хвоя, заморённая восьмимесячным затворничеством, дышит, дышит, наполняя тундру смоляным благоуханием…

Одиннадцатилетний парнишка, с чёрными глазами-щелками и чуть приплюснутым носом, ходко топал по берегу Ануки, по плотному майскому насту. На торбасах, на кухлянке, как прошлогодняя брусника, мелькал красный бисер. Прижатая локтями поперёк спины длинная палка свидетельствовала, что это коренной житель тундры: так всегда ходят пастухи в дальнюю дорогу — грудь развёртывается шире, глубже дышится. И с палкой легче забираться на склоны холмов, прыгать через каюлы, отбиваться от волков.

Парнишка, рядом с которым семенил белоухий лохматый пёс, тревожно поглядывал на небо. Оно на горизонте стало каким-то стеклянным. Такое обычно предвещает перемену погоды. Да и ветер изменился — подул с Берингова моря. Под ногами потекла позёмка. Струи снега густели. Там, где попадались увалы, на поворотах заплясали белые кручёные столбы.

Горы, которые ещё недавно чётко выделялись на небосклоне, сделались изжелта-меловыми и быстро теряли свои очертания. За какие-то минуты от весны не осталось и следа. Пурга распустила свои седые лохмы. Её голос, визгливый, скандальный, крепчал, а руки становились длиннее и швыряли в лицо пригоршни жёсткого, как песок, снега.

Путник надвинул малахай, укрыл лоб и щёки. Он почти ложился на упругую живую массу несущегося снега, стремясь держаться нартового следа, рифлённого, выеденного ударами позёмки. На бровях и ресницах настыли ледяшки — не раздерёшь глаз. Да сколько и не таращь их, всё равно не отличишь, где бугор, а где занесённый куст.

Пёс внезапно остановился и, растопырив толстые лапы, принюхался.

— Что, Лангенек, куропатки?

Пёс в ответ взвизгнул и побежал.

— Куда-а-а ты?! — Мальчишка, захлёбываясь в снежных вихрях, заспешил вслед.

По тому, как пёс без конца оглядывался на хозяина, переходил с лая на визг и вообще много суетился, было очевидно, что он совсем молодой.

Догнав собаку, мальчишка достал ремешок и завязал на ошейнике.

— Вот так лучше, — ответил он на недоумевающий взгляд четвероногого, — не потеряемся.

Но с Лангеньком творилось непонятное: пёс беспокоился, петлял. Покрутившись на месте, принюхиваясь, он нырнул в сугроб, энергично заработал лапами и мордой. Из вырытой им ямы торчал только шевелившийся кончик лохматого хвоста.

Пёс беспокоился, петлял.

Пёс беспокоился, петлял.

— Ошалел?! Гляди, что вокруг, торопиться надо, глупый пустолайка! — ворчал мальчишка. Он вытянул из снежной норы отчаянно сопротивлявшегося пса и заглянул туда сам.

Если бы навстречу выпалили сразу из двух ружейных стволов, он бы не отскочил быстрее. Округлившиеся глаза встретили взгляд Лангенька, который, казалось, спрашивал: «Ну как, похож я на пустолайку?»

Рука мальчишки легла на ручку длинного ножа, засунутого в ножны из толстой лохтачьей кожи. Втянув голову в плечи, он будто застыл — перед глазами всё ещё маячила огромная, покрытая бурой шерстью морда, оскалившаяся пасть…

Пока ошеломлённый хозяин приходил в себя, щенок, заливисто лая, опять сунулся в яму.

— Лангене-ек! — прошептал хозяин.

«Р-рр, р-р-р, гав-гав!» — раздалось в ответ.

Мальчишка сжался, как туго заведённая пружина. Лицо колол острый снег, а он стоял неподвижно, напряжённо сощурившись, отчего глаза казались двумя тёмными полосками.

«…На собаку не бросается, молчит и даже не шелохнется! Неужели так крепко спит?! — мелькало в голове. — Но разве это берлога? Конечно, нет».

Подождал ещё немного. Медведь ни звука. Один Лангенек знай заливается на разные голоса, разбрасывая снег. Мальчик раз-другой прошёлся возле норы и затаив дыхание вновь заглянул в неё.

Медведь лежал в прежней позе, уткнувшись в сугроб головой по самую шею, глаза закрыты, над левым застыла кровь.

— Эге-ге-ге! — ликующе закричал путешественник и, схватив в охапку Лангенька, повалился в снег: медведь-то мертвый, кем то застрелен.

Но радость тут же померкла. Вокруг уже выросли сугробы, куда ни шагни — провалишься по пояс, а то и по шею. Пурга оборвала путеводную ниточку нартового следа.

Мальчишка сел на снежный намёт и уткнулся головой в колени. Жалобно заскулил Лангенек.

— Ну ладно, ладно, — утешал лохматого друга мальчуган, да и себя тоже. — Мы вдвоём. Чего бояться?

Но голос юного хозяина звучал так тоскливо, что пёс усомнился и заскулил ещё жалобнее. Парнишка потёрся о него щекой и крепко прижал к себе. Возле них старательно заработали снежно-лохматые убаюкивающие руки пурги…

Чичине

В тундре имена всегда даются со смыслом. Нипилынкив — «Смелый», так назвал своего сына Лынкин, пастух оленьего стада. Таким он хотел его и вырастить. Четыре года назад привёз Лынкин сына в районное село Каменское, в школу-интернат, в «нулевой», подготовительный, класс. Зашёл к директору, а мальчишку оставил сторожить нарту.

«Как много народу!» — удивлялся Нипилынкив.

— Здравствуйте! — непрестанно мотал он головой каждому прохожему. И на малахае согласно кивали яркие кисточки из крашеных хвостиков горностая. Для верности добавлял по-корякски: — Амто!

— Амто! Мэй! — улыбались люди: они понимали, что этот парнишка с оленьим арканом — чаутом на плече только-только приехал из тундры.

Но вдруг Нипилынкив остолбенел. Прямо на него бежал какой-то невиданный зверь-коротышка: толстый, белобрысый, нос обрубком, а хвост вьюном извивается.

Нипилынкив сорвал с плеча чаут, широко размахнулся.

Вз-зззс! — просвистела ремённая петля и опоясала «зверя».

«Вз-зжж!» — в тон ей заверещал тот, увлекая за собой охотника.

Но Нипилынкив чаут не выпускает. Да ещё строжится:

— Хыр! Хыр!

Собачья свора подняла лай.

Сбежался народ. А как подойти? Ведь собаки ездовые разорвут.

— Брось чаут, брось! Это же обыкновенная свинья!

Откуда знать Нипилынкиву, что такое свинья, — в тундре их нет. Все кричат, а малыш удивляется: «Зачем же отпускать добычу?»

На крыльцо выбежал привлечённый шумом отец. Он и выручил «невиданного зверя».

Поселился Нипилынкив в школьном интернате, в большом тёплом доме, с высоким прямым потолком, со стеклянными окнами и горячими печами, с белоснежными постелями. Радоваться бы! Но его одолевала тоска, особенно весной. Комнаты интерната становились душными, тесными. И он бежал за село, часами простаивал, вглядываясь в далёкие белые горы О-юю. За ними — тундра.

Чтобы Нипилынкив меньше скучал по дому, дедушка даже послал ему щенка — Лангенька.

В мае, обычно накануне первого разлива рек, за учениками приезжали родители, забирали с собой на лето в тундру. И Нипилынкив уже трижды покидал интернат на летние каникулы. Но нынче отец почему-то задержался. Нипилынкиву давно выдали дорожную меховую одежду и табель с отметками, а отца нет и нет. Нипилынкив хитрил сам с собой: укорачивал неделю, считая её через «послезавтра» — понедельник, среда, суббота. Средние дни пропускал, а воскресенье вовсе не принимал во внимание — пустой день, выходных в тундре не бывает: стадо надо охранять всегда, волки отдых не признают.

На этот раз Нипилынкиву было трудно ждать ещё и потому, что по всем предметам заработал четвёрки, а по арифметике далее пятёрку. Ему хотелось скорее эти отметки показать матери, и дедушке, и бабушке — чичине; она скажет, что четвёрки очень похожи на маленьких скачущих олешек, тех самых, которых вышила за зиму на новых торбасах для Нипилынкива. После этих слов чичине полезет в угол яранги и на груды шкур, упряжи, арканов и другого пастушеского скарба достанет эти торбаса — красивые, расшитые пёстрым бисером, коричневыми и белыми кожаными квадратиками, а по самому верху голенищ скачущими красными оленятами.

«Надевай!» — скажет чичине и подаст ему ещё кожаные штаны — чопоке, и пушистые чижи, а дорожную одежду отнесёт сушить.

Придёт с реки, с рыбалки, дедушка со своей собакой — Руттыной, матерью Лангенька. Он совсем плохо стал видеть, без собаки далеко не ходит. Протянет длинную сухую руку, и Нипилынкив нырнёт под неё.

«Явын! — удивится дедушка. — Как подрос!» Потреплет его по волосам, скажет, что на лето надо, по обычаю — так все в тундре делают, — остричь макушку, чтобы солнышко до пяток прогревало.

За чаем дедушка спросит, не забыл ли Нипилынкив песню про оленёнка-каюю, которую он подарил ему перед школой. Нипилынкив вместо ответа споёт:

Эк-эна, эк-эна!

Тундра не любит скучных,

Тундра не любит плаксивых,

Тундра не любит трусов,

Эк-эна, эк-эна!

Будь весел, как каюю,

Будь бодр, как каюю,

Будь храбр, как каюю.

Эк-эна, эк-эна!

Дедушка одобрительно покачает головой и подтвердит:

«Подойди к спящему оленёнку-перводневку, крикни в ухо — сразу подскочит и кинется бодаться. С самого рождения смелый. Так в тундре жить надо!..»

«Конечно, так! — К этому выводу пришёл сегодня и Нипилынкив, заждавшись отца. А нарта вовсе и не обязательна: домой — не в школу. До бригадного стана самое большое два солнца, — прикинул он. — День по берегу Апуки-ваям до устья Пиг-ваям и день вверх по её долине. Там наши и кочуют».