История Византии

(Ответственный редактор академик Сергей Данилович Сказкин)

Том III

(Ответственный редактор тома Геннадий Григорьевич Литаврин)

Глава 1

Источники

(Александр Петрович Каждан)

Последний период византийской истории обеспечен историческими источниками значительно лучше, нежели предыдущий. Это не удивительно, ибо в XIII–XV вв. люди писали больше, чем в раннее средневековье, да и то, что было написано позднее, сохраняется, как правило, лучше. Именно к этому времени относится основная часть неопубликованных произведений византийских писателей — множество писем и речей, хранящихся в разнообразных архивах. Напротив, археологические материалы, памятники эпиграфики, сфрагистики, нумизматики XIII–XV вв. сохранились в сравнительно малом количестве и не играют существенной роли для изучения поздневизантийской истории.

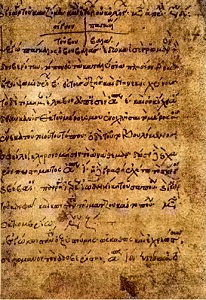

От последнего периода осталось, безусловно, большее количество деловых документов, чем от предшествующих столетий. С этого времени акты становятся главнейшим источником для изучения правовых отношений и аграрных порядков. К XIII столетию относится архив богородичного монастыря Лемвиотиссы, находившегося близ Смирны

[1]; первой половиной XIV в. датируется основная масса актов из архивов различных афонских монастырей (Хиландарского, Зографского, Ивирского, Ватопедского, Русского и ряда других)

[2], а также картулярий Меникейского монастыря

[3], — эти акты относятся преимущественно к району Южной Македонии. Наконец, третий район, освещенный документальными источниками, — это Трапезунд, где сохранился архив Вазелонского монастыря

[4].

Среди поздневизантийских актов можно выделить три основных вида: императорские жалованые грамоты (которые в соответствии с типом формуляра распадаются на хрисовулы и простагмы: первые из них оформлялись более торжественно)

[5], описи

[6] и купчие грамоты

[7]. Именно описи (в Византии они назывались практиками) содержат наиболее важные сведения о крестьянском имуществе и феодальной ренте, причем некоторые описи, составленные в разное время, относятся к одним и тем же деревням и, следовательно, дают возможность ставить вопрос об эволюции аграрного строя.

Использование описей позволяет получить известные статистические данные, однако значение их не следует преувеличивать: во-первых, почти все описи относятся к одному сравнительно небольшому району, бассейну реки Стримон, а во-вторых, мы не всегда можем достаточно четко выяснить, что скрывается за цифрами практиков, и в частности, охватывают ли они всю сумму крестьянской ренты или какую-то ее часть.

В отличие от описей хрисовулы и простагмы содержат материал скорее для изучения византийских правоотношений, нежели для экономической и социальной истории

[8].

К деловым документам близки разного рода канцелярские формуляры и образцы задач (например, упражнения для землемеров)

[9]; хотя памятники этого рода, подобно актам, имеют дело с конкретными казусами, однако в силу своей природы они придают этим казусам известную абстрактность и мы не можем быть уверенными, что они оперируют с жизненными ценами или размерами.

Юридические памятники представлены прежде всего императорскими законами, которые посвящены конкретным вопросам. К их числу должны быть отнесены также жалованью грамоты

[10]. Пересмотр законодательного свода в это время не предпринимался, и суды руководствовались нормами Юстинианова права и Василик. Попытка систематизировать Юстинианово право была предпринята фессалоникским номофилаком и судьей Константином Арменопулом, составившим к январю 1345 г. «Шестикнижие»

[11], служившее юридическим руководством на Балканах еще после падения Византии. Сборник Арменопула был основан на Прохироне и некоторых других византийских юридических руководствах.

Церковное право отражено в постановлениях патриархов

[12] и соборов и в сочинениях канонистов, среди которых наиболее значительными были Иоанн Апокавк

[13] и Димитрий Хоматиан

[14], жившие в XIII в. Письма и судебные решения обоих юристов знакомят с экономическими порядками и этнической средой на Балканах после захвата Константинополя латинянами.

В 1335 г. фессалоникский монах Матфей Властарь — современник и соотечественник Арменопула — составил компилятивный юридический сборник «Синтагму», где статьи были расположены в алфавитном порядке. Значение «Синтагмы» состоит прежде всего в том, что она представляет собой попытку соединить нормы церковного права со светским законодательством и дать в руки судей единое руководство.

К юридическим сочинениям может быть причислен и анонимный трактат «О должностных лицах Константинопольского двора и о должностях Великой церкви», ошибочно приписанный куропалату Георгию Кодину и известный как произведение Псевдо-Кодина

[15]. Составленный в середине XIV в., трактат этот является одним из важнейших источников по изучению византийской администрации.

Монастырские уставы, которые в известном смысле могут быть отнесены к деловым документам, имеют для позднего периода меньшее значение, нежели для XI–XII вв. Среди поздневизантийских типиков наибольший интерес представляет устав Михаила VIII Палеолога для монастыря св. Димитрия, содержащий также автобиографию императора

[16].

Помимо греческих деловых и юридических документов, сохранились латинские, старофранцузские и староитальянские памятники, существенные в первую очередь для территории Пелопоннеса. Это «Ассизы Романии» — сборник правовых норм, которые применялись в основанных крестоносцами государствах

[17], и описи феодальных владений на захваченной крестоносцами территории

[18].

Юридические памятники и деловые документы XIII–XV вв., освещающие сравнительно полно аграрные отношения этого времени, крайне бедны сведениями по истории византийского города. Правда, среди императорских жалованых грамот встречаются привилегии как иноземным купцам, так и византийским городам (Янине, Монемвасии), но эти привилегии затрагивают лишь ограниченный круг вопросов. Помимо того, мы располагаем другими источниками по истории города, однако они скудны: сохранилась, например, записная книжка за 1419–1437 гг. должностного лица Фессалоникской митрополии (быть может, Иоанна Евгеника)

[19], счетные книги венецианских купцов

[20], живших в Константинополе накануне захвата его турками. Кое-какие сведения о ремесле и торговле может дать византийский задачник XV в.

[21]

Сохранилось большое количество сочинений византийских историков, рассказывающих о последних столетиях существования империи. Тенденция к мемуарности византийской хронографии, наметившаяся в XI–XII вв., отчетливо чувствуется и в исторической литературе последующих столетий — авторская личность окрашивает рассказ своими индивидуальными симпатиями и антипатиями. Традиционная философия истории, искавшая причину событий в личном отношении бога к «избранному народу» — византийцам, связывавшая вторжения варваров и внутренние неурядицы с божьей карой за нечестие, теперь в некоторых сочинениях уступает место гуманистическим тенденциям — стремлению объяснить движение истории воздействием неопределенного теистического принципа — судьбы или рока

[22]. Чем более плачевным становилось положение Византии, тем настойчивее обращались византийские историки мыслью к величественным картинам прошлого Эллады и Рима, наследниками которых они себя считали. Это преклонение перед далеким прошлым часто сковывает писателя, порождает мертвящий архаизм: и если мы наблюдаем попытки создать хронику на разговорном языке, то одновременно господствует пуризм, доходящий даже до того, что хронисты приводят старинные, аттические, давным давно уже вышедшие из употребления названия месяцев (причем далеко не всегда точно)

[23].

Последний период византийской истории неравномерно обеспечен историческими сочинениями: XIII и первая половина XIV в. описаны многими современниками, но после Иоанна Кантакузина мы долгое время не имеем ни одного значительного византийского летописца. Только падение Константинополя вызвало новый подъем византийской хронографии: крушение Византийской державы порождало обостренный интерес к изучению прошлого.

Важнейшие события византийской истории XIII в. освещены в «Хронике» Георгия Акрополита, охватывающей 1203–1261 гг. и задуманной как продолжение сочинения Никиты Хониата

[24]. Акрополит был образованным оратором и богословом; при императорском дворе в Никее, а затем и в Константинополе он занимал видное положение, ездил послом в Болгарию, Лион и Трапезунд, командовал войсками, хотя и неудачно. Он был осведомлен о византийской политике, и рассказ его, трезвый и деловой, может считаться в общем и целом достоверным.

Продолжением хроники Акрополита служит «История» Георгия Пахимера

[25], где автор — после небольшого введения — повествует о царствовании двух первых Палеологов, Михаила VIII и Андроника II. Книга Пахимера завершается рассказом о событиях 1308 г. В отличие от светского чиновника Акрополита Пахимер был видным духовным лицом, и церковные интересы стоят для него на первом плане: с глубоким удовольствием входит он в обсуждение деталей богословских споров, оставляя в го же время в стороне многие существенные моменты социальной и политической жизни страны. По своим политическим взглядам Пахимер примыкал к той группе фанатичнога византийского монашества, которое относилось с резкой враждебностью к попыткам добиться церковной унии с Западом. С богословскими интересами Пахимер сочетает ложноэллинский патриотизм: он приводит бесчисленные цитаты из Гомера и сознательно архаизирует изложение. Тем не менее Пахимер, будучи современником описанных им событий, сообщает много ценных подробностей.

Для истории первой половины XIV в. мы располагаем двумя сочинениями, написанными современниками и участниками событий — Никифором Григорой и Иоанном Кантакузином. Несходные между собой ни образованием, ни характером, оба писателя были к тому же политическими противниками и поэтому нередко противоположно освещали исторические события. Никифор Григора (умер около 1360 г.) — видный ученый, интересовавшийся астрономией и философией, — Кантакузин, напротив, отличился как полководец и политик, добился императорского престола и обратился к литературным трудам лишь после вынужденного отречения и пострижения в монахи; он рассчитывал мемуарами оправдать себя самого и своих сторонников. Оба интересовались богословскими проблемами, ибо в теологических дискуссиях раскрывались тогда основные политические противоречия, и книги того и другого наполнены детальнейшим изложением этих споров. Григора и Кантакузин принадлежали к различным политическим группировкам господствующего класса, и Григору обвиняли в том, что он распространяет в своих трактатах оскорбительную для Кантакузина ложь: после победы Кантакузина Григора был заточен в монастыре Хоры (Кахриэ-Джами). Они различались и по своим философским воззрениям: для Григоры образцом был Платон, для Кантакузина — Аристотель.

Сочинение Григоры называется «Ромейская история»

[26]. Первая, сравнительно небольшая, часть ее посвящена периоду от 1204 до 1320 г. Здесь Григора основывается преимущественно на Акрополите и Пахимере, хотя и привлекает некоторые дополнительные источники. Значительно более подробно изложен период от 1320 г. до 1359 г.: в этой части Григора из хрониста превращается в мемуариста. Всего обстоятельнее повествует он о церковной борьбе. Его оценки субъективны. Живость наблюдений в значительной мере ослаблена архаистической тенденцией, сознательным подражанием языку и стилю Платона, использованием архаичных этнонимов.

Иоанн Кантакузин — один из энергичнейших защитников интересов византийской феодальной знати (о его политике см. ниже, гл. 9) — написал свою «Историю»

[27]в откровенной полемике с Григорой. Его сочинение охватывает период от 1320 до 1356 г. (изредка затрагивая, и несколько более поздние события) и начинается с уверения, что автор (он скрывается под псевдонимом Христодул) будет писать без гнева и пристрастия, только о том, что сам видел и пережил. Но вопреки этому утверждению «История» Кантакузина — одна из наиболее пристрастных книг в византийской историографии: все изложение сосредоточено вокруг личности Кантакузина; верно рисуя детали, автор придает им ложную окраску, приукрашивая собственную роль в событиях. Оказывается, он всегда действовал из чистых побуждений и самые насилия его сторонников были необходимыми и полезными.

Односторонняя и пристрастная книга Кантакузина, однако ж, основана на документах (некоторые из них даже приводятся в те кете) и написана человеком, стоявшим в центре событий, к тому же человеком трезвым, наблюдательным и умеющим живо и образно представить борьбу человеческих страстей.

История последнего столетия жизни Византийской империи известна по сочинениям четырех греческих историков, переживших падение Константинополя и писавших уже тогда, когда Византия перестала существовать. Естественно, что это обстоятельство придало оттенок трагичности их книгам: оплакивание блестящего прошлого — лейтмотив этих сочинений, несмотря на все различие политических воззрений их авторов.

Дука, нашедший себе приют на службе генуэзского дома Гаттелузи, владевшего Лесбосом, сохранил из этих историков всего отчетливее тот ортодоксально-монашеский взгляд, согласно которому исторические события определяются прямой вол ей провидения. Его сочинение, начинающееся от Адама, становится подробным лишь с 1391 г. и завершается рассказом о событиях 1462 г.

[28] Дука ненавидит турок и остается православным по своим конфессиональным убеждениям. Вместе с тем он сторонник унии и винит непримиримых противников латинского Запада в неудаче борьбы против османов. Опытный дипломат, знаток итальянского и турецкого языков, Дука хорошо осведомлен о событиях своего времени и старается быть объективным; он не пренебрегает народными оборотами речи, смело вводит в рассказ турецкие и итальянские термины и создает живое описание событий. Повествование о взятии Константинополя читается с захватывающим интересом.

Сочинение его современника Георгия Сфрандзи (раньше его имя писали Франдзи) дошло до нас в двух редакциях — краткой и распространенной; последняя, по-видимому, принадлежит не Сфрандзи, а монемвасийскому митрополиту Макарию. Краткая редакция охватывает период от 1413 до 1477 г., распространенная включает, помимо ряда вставок, также рассказ о событиях начиная с 1258 г.

[29] Как и Дука, Сфрандзи хорошо осведомлен о событиях своего времени. Однако он служил не итальянцам, а византийским правителям и после падения Константинополя нашел себе приют в монастыре на острове Корфу; у Сфрандзи поэтому нет и следа того сочувствия унии, которое отличает Дуку: он осуждает не только турок, но и латинян.

Книга Сфрандзи основана на дневнике и задумана как мемуары, как рассказ о виденном и пережитом, и он — человек XV столетия — уделяет большое место собственной личности. Сфрандзи отходит от Дуки и в трактовке вопроса о причинах исторических событий, причем, надо сказать, в распространенной редакции вновь отчетливо проступает ортодоксально-монашеская точка зрения.

Лаоник Халкокондил — пожалуй, наиболее яркий представитель гуманистического направления поздневизантийской историографии

[30]. Это сказывается п в его стремлении приблизиться к чистому языку его эллинских образцов (прежде всего Фукидида), и в представлении о судьбе как безликом двигателе исторического процесса, и в осуждении суеверий, и в интересе к естественным наукам, и в умении отказаться от изображения мелочных интриг и богословских дискуссий, составляющих основное содержание книг Григоры и Кантакузина, и в тенденции проследить главное в истории Средиземноморья того времени — формирование Османской державы. Лаоник проявляет большой интерес к описанию соседних народов и вставляет в свое сочинение этнографические очерки, посвященные России, Франции, Германии, Испании, Англии

[31].

Представитель афинской знати, Халкокондил мечтает о создании эллинской монархии, но те императоры, о которых он пишет, кажутся ему бездарными и ничтожными людишками: даже для последнего Палеолога, прославленного Дукой, погибшего при обороне своей столицы, Халкокондил не находит доброго слова.

«История» Халкокондил а начинается с введения, где автор дает четкий очерк всемирной истории — от Ассирийской державы до Византийской империи конца XIII в., проводя здесь, между прочим, разграничение между терминами «римлянин» и «ромей», которые обычно употреблялись византийскими историками как синонимы. Основная часть книги посвящена истории 1298–1463 гг. Халкокондил хорошо информирован, знаком с турецкими источниками. Нередко он излагает разные версии одного и того же события и даже пытается предпринять критическую проверку доступных ему данных. Однако он допускает немало ошибок (частично из-за неверного понимания турецких сообщений), его хронология чрезвычайно путаная, а пуристическая архаизация гуманиста ведет к тому, что Халкокондил старательно избегает иноземных терминов, пытаясь переводить их на греческий.

От всех этих трех авторов резко отличается Критовул — единственный греческий историк, писавший под властью султана и стремившийся приспособиться к новому положению вещей

[32].

Критовул — ренегат, прославляющий султана, его военачальников и тех греков, что приняли сторону победителей. Но при этом Критовул не отказывается от своей религии, превозносит эллинскую культуру и даже готов доказывать, что Османы были эллинского происхождения.

Критовул проявляет большой интерес к торгово-ремесленной деятельности, строительству, мореходству и, отражая, быть может, настроения греческого купечества, с ненавистью относится к итальянцам. Он близок к гуманисту Халкокондил у своим пониманием исторической причинности, и самое прославление султана Мехмеда как сильной личности, как покровителя ремесел и торговли, в какой-то мере отвечало новым тенденциям, свойственным эпохе Возрождения.

«История» Критовула посвящена событиям 1451–1462 гг. Написанная с туркофильских позиций, она существенна как источник для проверки сообщений других греческих летописцев того времени. Она содержит много важных сведений по экономической истории, а суждения автора (например о решающей роли артиллерии при взятии Константинополя) нередко свидетельствуют о его проницательности.

Наряду с хрониками общевизантийского или даже — как у Халкокондила — общесредиземноморского масштаба, в это время появились исторические сочинения локального значения. Такова в первую очередь анонимная «Морейская хроника»

[33]. Она написана дурными стихами и вышла из-под пера человека мало образованного, вероятно, полугрека-полуфранка, жившего, скорее всего, во второй четверти XIV в. Его симпатии принадлежат латинской знати, утвердившейся на Пелопоннесе, предмет его повествования — не византийский мир, а одна только область — Пелопоннес, и он охотно сообщает всевозможные детали из истории феодальных войн между различными баронами. Язык хроники — разговорный, изобилующий живой терминологией.

«Морейская хроника» состоит из двух частей. Первая — точнее назвать ее вводной — рассказывает довольно коротко о Первом и Четвертом крестовых походах, вторая и основная часть — посвящена событиям на Пелопоннесе в 1205–1292 гг. Помимо политической истории, «Морейская хроника» содержит массу данных о социальных и правовых отношениях на покоренном Пелопоннесе

[34] и является ценнейшим источником для изучения взаимоотношений между латинскими завоевателями и греческим населением.

К более позднему времени относится хроника Михаила Панарета, освещающая историю Трапезунда в 1204–1426 гг.

[35], и кипрская хроника Леонтия Махеры, в которой после беглого обзора древнейших событий автор излагает историю 1359–1432 гг.

[36] Хроника Махеры написана православным греком, жившим под властью крестоносной династии Лузиньяьов и, подобно «Морейской хронике», — на разговорном языке, с использованием французских и итальянских терминов.

От всего периода XIII–XV вв. сохранилось большое количества публицистических произведений. Как и ранее, в византийской публицистике огромное место занимают традиционные темы: богословская полемика и славословие в адрес императоров. Однако все отчетливее пробивает себе путь публицистика нового типа: то более, то менее завуалированная полемика с политическими противниками, критика пороков общественного строя, предложения реформ.

После Николая Месарита, деятельность которого началась еще до 1204 г., крупнейшим византийским публицистом XIII в. был Никифор Влеммид, наставник никейского императора Феодора II Ласкарисаи основатель монастыря близ Эфеса

[37]. Ему принадлежит, помимо многочисленных писем и богословских сочинений, выдержанное вполне в традиционном духе «Слово, именуемое Царская статуя» — описание доблестей, свойственных государю. Но некоторые новые черты отличают наиболее значительные произведения Влеммида — две его краткие автобиографии, написанные в 1264–1265 гг. и посвященные оправданию его деятельности: хотя в прославлении своего героя Влеммид прибегает к традиционным агиографическим приемам (в том числе к рассказу о чудесах), то обстоятельство, что этот герой — он сам, придает его сочинению оттенок нового, наступающего периода.

Тот же интерес к человеческой личности вызвал к жизни и другую автобиографию — младшего современника Влеммида, Григория Кипрского, занимавшего патриарший престол в 1283–1289 гг.

[38]

На рубеже XIII и XIV в. много писали два видных политических деятеля: Никифор Хумн, ученик Григория Кипрского, и великий логофет Феодор Метохит. Первоначально единомышленники и друзья, они примкнули затем к разным группировкам господствующего класса и вступили в острую полемику, которая — что характерно для Византии вообще — внешне была посвящена чисто научным вопросам: политический смысл борьбы был скрыт за проблемами астрономии и стилистики

[39].

Обострение политической борьбы в середине XIV столетия естественным образом приводит к обнажению существа споров: предметом дискуссии становятся наболевшие вопросы общественных отношений. Наиболее резко поднимает в это время социальные проблемы Алексей Макремволит, критикующий язвы современного ему порядка в «Диалоге богатых и бедных»

[40]. Острую полемику вызвало движение зилотов в Фессалонике. Нет сомнений, что идеологи восставших издавали трактаты и речи в защиту своих преобразований — однако зилотская публицистика до нас не дошла. Зато антизилотские сочинения сохранились — в том числе написанные виднейшими риторами того времени Димитрием Кидонисом и Григорием Паламой. Долгое время наиболее важным источником по истории зилотского движения считалась обвинительная речь Николая Кавасилы — однако исследования последних лет показали, что это произведение скорее всего относится к иным событиям

[41].

Наряду с чисто политической публицистикой в это же время расцветает и богословская, связанная преимущественно с двумя вопросами: с распространением мистицизма, породившим полемику его приверженцев против рационалистических тенденций в схоластике, и с борьбой вокруг унии. Сохранились произведения многочисленных богословов и философов, отстаивавших интересы различных общественных группировок. Наиболее значительными памятниками этих споров являются произведения Паламы, Виссариона Никейского, Григория Схолария (патриарха Геннадия).

Накануне падения империи политическая публицистика вновь переживает подъем, особенно важным памятником являются речи Георгия Гемиста Плифона, философа-гуманиста, нарисовавшего картину печального состояния государства в XV в. и предлагавшего целостную программу реформ.

К публицистическим произведениям по характеру своему примыкают письма. Сохранилась обширная переписка тех лет, в том числе и письма уже известных нам лиц: Никифора Григоры, Димитрия Кидониса

[42] и многих других. Есть письма императоров (особенно важны послания Мануила II Палеолога)

[43] и письма лиц, по другим источникам не известных

[44]. Есть письма насквозь риторичные, лишенные реального содержания, — и письма, проливающие новый свет на события общественной, политической и культурной жизни. Значительное число писем и публицистических сочинений остается пока еще не опубликованным.

Наконец, и художественная литература (в узком смысле слова) может быть использована как исторический источник: в этой связи особенно существенны стихотворения поэта первой половины XIV в. Мануила Фила, сатира «Путешествие Мазариса в ад», содержащая немало сведений о быте и культуре византийского общества начала XV в., и, наконец, звериный эпос — важный памятник для изучения византийского ремесла и настроений городских масс (см. о нем ниже, гл. 16).

Для последнего периода византийской истории чрезвычайно возрастает значение иностранных источников: не только в западных хрониках постоянно отражается политика Византии и ее взаимоотношения с европейскими странами, но и архивы — особенно венецианские

[45] — сохранили множество документов, посвященных Романии и латинским государствам, возникшим на византийских землях. Для изучения византийской торговли, помимо итальянских, существенны также и дубровницкие документы. Совместные предприятия против турок нашли, разумеется, самое детальное отражение в разнообразных западных источниках

[46], но особенно пристальное внимание вызвало падение Константинополя: сохранились описания осады и штурма города турками, принадлежащие людям разной национальности, в том числе и русскому наблюдателю — Нестору-Искандеру

[47].

Меньшее значение имеют для этого времени армянские

[48] и грузинские источники, в которых затрагиваются главным образом судьбы Трапезунда. Некоторые сведения могут быть почерпнуты и из турецких памятников, относящихся, впрочем, к более позднему времени.

Состояние источников во многом определяет неравномерность в разработке отдельных проблем и отдельных периодов поздневизантийской истории: мы лучше знаем судьбы деревни, чем города в это время, детальнее представляем церковную борьбу, нежели политические требования, и если захват столицы империи турками в 1453 г. известен в мельчайших подробностях, история становления греческих государств после 1204 г. может быть представлена лишь со множеством неизбежных лакун.

Глава 2

Латинская империя

(Александр Петрович Каждан)

13 апреля 1204 г. Константинополь сдался крестоносцам. Власть византийских василевсов была низложена, и столица империи ромеев стала главным городом нового государства, которое современники называли Константинопольской империей, или Романией

[49], а исследователи предпочитают именовать Латинской империей

[50]. Впрочем, первоначально новое государство не имело ничего, кроме имени и столицы: императора еще предстояло избрать, а территорию — отвоевать у греков.

Выборы императора состоялись 9 мая. После продолжительных совещаний и упорной борьбы константинопольский престол был отдан не наиболее авторитетному вождю Четвертого крестового похода Бонифацию Монферратскому, а фландрскому графу Балдуину

[51]: за него стояла французская часть войска и венецианцы, опасавшиеся влияния монферратского маркиза. Через неделю, 16 мая 1204 г., в церкви св. Софии состоялась торжественная коронация первого императора Романии. И вот что примечательно: едва прошел месяц после победы крестоносцев, а побежденная Византия уже оказывала влияние на обычаи победителей, во всяком случае на внешние формы императорской власти. Балдуин рассматривал себя как преемника Юстиниана и Комнинов; он носил пурпурные сапожки и его плащ был расшит на византийский манер изображениями орлов; он подписывал свои грамоты красными чернилами и скреплял их печатью, где на одной стороне было начертано по-гречески: «Балдуин, деспот», а на другой — по латыни: «Балдуин, христианнейший император милостью божьей, правитель римлян, вечный август». Византийская титулатура сохранялась при новом дворе: венецианскому дожу был пожалован титул деспота, а один из виднейших крестоносцев — Конон Бетюнский — сделался протовестиарием.

Однако, принимая внешние формы организации константинопольского двора, пышность которого так импонировала крестоносцам, Балдуин с пренебрежением относился к грекам, третируя их как схизматиков и предателей. Константинополь был разграблен, православное патриаршество заменено католическим (патриархом стал венецианец Томмазо Моросини), греческая знать, искавшая сближения с латинянами, оттеснена на задний план: ее едва терпели, и только один греческий аристократ, Феодор Врана, женившийся на несчастной Агнесе, вдове двух императоров — Алексея II и Андроника I, — получил доступ в высшую феодальную иерархию Латинской империи: он стал сеньором Апра во Фракии. Остальные же, обманутые в своих надеждах, очень скоро были вынуждены оказать сопротивление франками поддержать или независимых греческих правителей, которые появились теперь в разных концах византийского мира, или же болгарского царя Калояна.

Отказ Балдуина от союза с греческой знатью затруднял и замедлял завоевание Византии крестоносцами. Другой причиной, препятствовавшей успешному распространению власти латинян, явились трения в самом лагере победителей. Разнородное и разноплеменное воинство (французы, фламандцы, ломбардцы) было на короткое время объединено общей целью — захватом богатств Константинополя; когда же перед завоевателями встала конкретная задача раздела захваченной добычи, недолгое единомыслие уступило место ожесточенным раздорам.

Прежде всего разгорелся конфликт между Балдуином и Бонифацием Монферратским. Бонифаций должен был получить, согласно договору, заключенному накануне выборов, земли в Малой Азии и Крит, однако он предпочел обменять малоазийские владения на Фессалонику

[52]. Впрочем, как Фессалонику, так и Малую Азию еще предстояло отвоевать у греков. Бонифаций, в отличие от Балдуина, был тесно связан с греческой аристократией: он женился на вдове Исаака Ангела Марии Венгерской — еще молодой и красивой — и собрал вокруг себя византийцев, недовольных константинопольским императором. Он даже действовал как защитник юного Мануила — сына Марии и Исаака — и тем самым расположил к себе часть греческого населения. Бонифация приняли некоторые фракийские города (в том числе Дидимотика), не принадлежавшие к отведенному ему уделу; он послал войска к Адрианополю, где уже стоял гарнизон Балдуина. В противовес этому отряды императора были двинуты к Фессалонике. Назревало вооруженное столкновение, и только вмешательство венецианского дожа Дандоло предотвратило войну.

Вслед, за тем обнаружились противоречия между венецианцами и крестоносным войском. Правда, еще в марте 1204 г. венецианцы составили договор, обеспечивший им три четверти захваченных ценностей и «четверть и полчетверти» территории. Отходящие к Beнеции области были определены другим договором, составленным осенью 1204 г.; венецианцы выторговали себе острова Ионического моря, земли от Коринфского залива до Адрианополя, Пелопоннесу Эвбею, Лампсак и ряд пунктов у проливов и во Фракии — широкую полосу владений, простиравшихся от Далмации до Константинополя и обеспечивавших Республике св. Марка безопасность на морских подступах к Причерноморью. Однако эта обширная программа не была осуществлена; в частности, Пелопоннес (а на некоторое время и Эвбею) Венеции пришлось уступить Бонифацию (взамен Бонифаций продал Венеции права на Крит, завоевать который он, видимо, не рассчитывал)

[53].

Разногласия ослабляли победителей. К тому же ям приходилось бороться не только с греками, силы которых постепенно консолидировались в Эпире и Малой Азии (см. ниже, гл. 3), но и с болгарами. Весной 1205 г. население Фракии восстало против крестоносцев

[54]. Опираясь на поддержку греческой знати, болгарский царь Калоян вторгся во владения империи. 14 апреля 1205 г. половецкая кавалерия Калояна напала на лагерь латинян у Адрианополя и, симулировав бегство, увлекла Балдуина и его рыцарей в засаду. Император попал в плен (там он и погиб, в Тырнове), множество отборных воинов сложило голову в бою

[55]. В последующие годы Калоян не раз совершал походы на территорию Романии, и уже казалось, что не Латинская империя, а Болгария сделается господствующей державой на Балканском полуострове, но внезапная смерть Калояна (в 1207 г.) и начавшиеся усобицы остановили натиск болгар.

Разгром при Адрианополе заставил латинян перейти к обороне. На Востоке они были остановлены и по Нимфейскому договору 1214 г: получили лишь северо-запад Малой Азии.

Успешнее развивалось латинское наступление на Балканах. Бонифаций и его вассалы: Жак д'Авень, Оттон де ля Рош, Гийом Шамплитт, Жоффруа Виллардуэн — действовали в Средней Греции, на Пелопоннесе

[56], на Эвбее, и Фессалоникское государство очень скоро вобрало в себя большую часть Греции. Именно здесь и образовалось ядро латинских владений, многие из которых пережили падение Константинопольской империи в 1261 г.

Новый латинский император, брат Балдуина Генрих Генегауский (1206–1216), отказался от той неприкрытой враждебности к грекам, которая отличала политику его предшественника и, подобно Бонифацию, пытался найти взаимопонимание с византийской знатью. В частности, был расширен лен Феодора Враны, получившего теперь Адрианополь и Дидимотику (частью от империи, частью же от Венеции); константинопольское правительство вступило в соглашение с греческими правителями Трапезунда и вместе с ними вело военные действия против греческих же правителей Никеи. Нередко греческие города торжественно встречали Генриха, рассчитывая, что он сможет обеспечить замирение на Балканах и защитить страну от вторжений болгар. Но часть греческой знати по-прежнему оказывала сопротивление: Лев Сгур не сумел преградить Бонифацию путь через Фермопилы, но в Коринфе и Арголиде он стойко удерживал свои позиции. После смерти Сгура оборону возглавил Феодор Ангел. Правда, в 1209 г. ему пришлось сдать Коринф, но Арголиду он сохранил как ленник крестоносцев. Впрочем, вскоре его обвинили в нарушении феодальной верности и лишили лена. Сам Генрих в одном из посланий, адресованных итальянским прелатам, жаловался на презрительное отношение греков к победителям

[57].

Стремясь к консолидации сил, правительство Генриха улучшило отношения с Фессалоникским государством. Дочь Бонифация Агнеса была выдана за Генриха: торжественно отпразднованная свадьба (4 февраля 1207 г.) символизировала заключение союза.

Постепенно оформлялась политическая структура новой империи. Уже в октябре 1205 г. (весть о смерти Балдуина еще не достигла тогда столицы, и Генрих считался только «модератором» государства) был подписан договор, определявший объем власти императора и его отношения с венецианцами и с вассалами.

Наиболее значительным вассалом императора был, разумеется, правитель Фессалоники. Однако 4 сентября 1207 г. Бонифаций погиб в битве с болгарами, оставив Фессалоникское государство своему двухлетнему сыну от Марии Венгерской — Димитрию. Смерть Бонифация открывала дорогу для всевозможных интриг; бароны Фессалоникского государства разделились на две группировки: одни поддерживали претензии ломбардских вассалов Бонифация, стремились к теснейшему союзу с Монферратом и к независимости от Константинополя, другие же отстаивали союз с латинским императором и оставались верны легитимному наследнику, который в своей колыбели и не догадывался о кипевших страстях. Энергичное вмешательство Генриха определило исход борьбы: император со своими рыцарями хитростью проник в Фессалонику, подавил заговор ломбардцев и в начале 1209 г. возложил на Димитрия королевскую корону.

Конфликт был улажен, но Фессалоникское королевство ослабело. За его счет упрочились другие латинские княжества Греции. Гийом Шамплитт, первый правитель Пелопоннеса, уехал во Францию, и его владения после ловкой интриги перешли к его соратнику Жоффруа Виллардуэну. В 1209 г. он признал себя прямым вассалом константинопольского императора и получил в награду от Генриха высокий титул сенешала империи. Его владения образовали княжество Ахайю (или Морею).

Другие феодальные сеньории возникли в Средней Греции. Сподвижник Бонифация бургундец Оттон де ля Рош стал герцогом (или, как его называли греки, «великим господином») афинским. В отличие от ахайского князя он считался вассалом фессалоникского короля и в соответствии со своей вассальной присягой активно поддерживал Марию Венгерскую против ломбардцев. Позднее, однако, он стал — по части своих земель — вассалом римского папы и, таким образом, в какой-то мере ослабил связи с Фессалоникским королевством.

Владения афинского герцога охватывали также часть Пелопоннеса (Аргос, Навплий, Дамалу); его вассалами были бароны Фив. Кроме Сент-Омеров, державших от герцога Фивы, под властью де ля Роша не было больше крупных сеньоров, и Афинское герцогство не стало — в противоположность другим крестоносным государствам — совокупностью независимых бароний; поэтому-то на его территории возникло не так уж много замков — символов баронской независимости

[58].

Шлем с изображением деисуса и святых. Железо с насечкой золотом и серебром. XIII в. Государственная оружейная палата

От фессалоникского государя зависели первоначально и другие бароны Средней и Северной Греции. Область между Парнасом и Коринфским заливом составила сеньорию Салоны, которая долгое время служила опорным пунктом латинян в борьбе с греками Эпира

[59]. Другой важной сеньорией был маркизат В одоницы, прикрывавший проходы в Среднюю Грецию с севера

[60]. Негропонт (Эвбея) стал леном Жака д'Авеня, который разделил остров на три феода, передав их трем ломбардским рыцарям

[61]. В 1209 г. Негропонт признал сюзеренитет Венеции, что было крупным успехом Республики св. Марка.

Венецианцы закрепились и на других островах, однако большей частью это были владения не Республики, а венецианских рыцарей; наиболее значительным среди этих ленов было герцогство Наксос, где правил Марко Санудо; сперва вассалы империи, герцоги Наксоса признали затем своими сеньорами ахайских князей. Венецианцы утвердились и на Крите.

Наконец, в вассальные отношения с Латинской империей вступили некоторые византийские и славянские феодалы. Михаил Ангел, деспот Эпира, признавал себя вассалом императора лишь временно и формально. Зависимость трапезундского правителя Давида Комнина и племянника Калояна деспота Слава носила чисто номинальный характер — это были скорее союзники Генриха, нежели его подданные. Уже известный нам Феодор Врана, носивший титул кесаря, находился в более тесной зависимости: со своего лена в Адрианополе он должен был выставлять 500 всадников. На аналогичных условиях нес службу и Георгий Феофилопул, лен которого находился на северо-западе Малой Азии.

Завоевание крестоносцев привело к утверждению в Греции форм феодализма, характерных для Франции. Как раз в то время, как в Западной Европе ускоряется развитие феодальных отношений, возрастает денежная рента, распространяется аренда и появляются предпосылки для образования сословной монархии, — в Романии завоевание искусственно создавало условия для консервации отсталых форм феодализма.

Романия являлась страной с ярко выраженным преобладанием аграрной экономики: прогрессивное развитие провинциальных городов, наметившееся в XI–XII вв., было теперь пресечено. Победители — и крестоносные сеньоры, и особенно венецианцы — отнюдь не были заинтересованы в том, чтобы поддерживать и поощрять греческое ремесло и торговлю. Греция все отчетливей превращалась в страну, производящую вино и оливковое масло, разводящую шелкопряда. Она вывозила сельскохозяйственные продукты и славилась по всей Европе поставками монемвасийского вина — мальвазии.

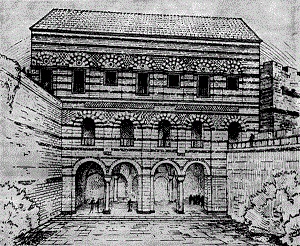

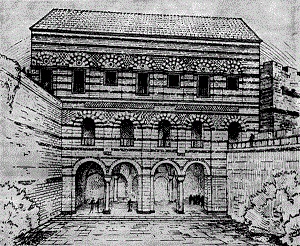

Города Романии, построенные латинянами на базе византийских крепостей или воздвигнутые заново в труднодоступных местностях, были большей частью бургами: крепостные стены и донжон составляли их основные элементы

[62]. Кроме крупных греческих центров (Константинополь, Фивы, Адрианополь, Фессалоника, Коринф), городской характер носили порты (Кларенция, Патры, Навплий, Негропонт), где обычно венецианцы основывали свои колонии и строили церкви: так, Модон

[63] и Корон на юго-западе Пелопоннеса стали опорными пунктами венецианского экономического влияния. Главный город Морей — Андравида — представлял собой

просто большую деревню, насчитывавшую несколько тысяч жителей: соседний Клермон служил замком, где пребывал двор, а Кларенция — портом.

Если верить «Морейской хронике», крестоносцы сохранили в Романии старые аграрные порядки; однако «Ассизы Романии» заставляют внести существенные коррективы в это утверждение. Основная масса морейских крестьян, именуемых западным термином «вилланы», оказалась в положении бесправных крепостных: они не могли ни уходить от господина, ни выдавать замуж дочерей без разрешения феодала; имущество виллана, умершего без наследников, переходило господину, да и при жизни крепостного феодал мог отнять у крестьянина его движимость и его надел (стась); крестьянин не имел права выступать свидетелем против феодала в серьезном уголовном процессе, и, напротив, феодал, убивший чужого виллана, отделывался лишь тем, что возмещал ущерб хозяину убитого; свободная женщина, выходившая за крепостного, теряла и имущество, и свободу, а потомство от такого смешанного брака причислялось к сословию вилланов

[64].

В наиболее бесправном положении находились крестьяне, которых «Ассизы Романии» именуют

nicarii (по-видимому, этот термин происходит от греческого χαπνιχαριοι, т. е. «неимущие крестьяне»); если виллан, ушедший от господина и проживший 30 лет во владениях другого феодала, становился крепостным нового сеньора, то никарию право 30-летней давности не давало защиты от претензий прежнего владельца.

Морейские крестьяне должны были платить денежную ренту, сохранявшую греческое название «акростих»; она колебалась в зависимости от размера стаей от 1 до 8 иперпиров; кроме того, крестьяне выполняли личные повинности (

despoticaria), включавшие, помимо барщинных работ на господском домене, также обязанность строить замки, сооружать господские мельницы и прессы. Если акростих и

despoticaria генетически восходили к византийским повинностям, то баналитеты — скорее всего, западного происхождения: морейские крестьяне должны были пользоваться господской печью для хлеба» мельницей и виноградным прессом, уплачивая за это известную часть продукта.

Помимо крепостных, в Романии существовали и свободные крестьяне, жившие обычно обособленно от вилланов, в поселениях, которые именовались комитурами. Свободные крестьяне имели право распоряжаться плодами своих трудов, выступали свидетелями при составлении завещаний, и считалось, что они не могут быть обложены новыми податями без их согласия. Как то было в Византии, морейские комитуры сохраняли коллективную ответственность за уплату налогов. Число свободных крестьян, по-видимому, было невелико.

Особую категорию свободного крестьянства составляли горцы (в том числе обитавшие на Тайгете славяне), которые жили под властью своих вождей, не платили налогов, но привлекались для несения военной службы. Это была привилегия, сохранившаяся от времен до латинского завоевания.

Владения феодала состояли, как и повсеместно, из домениальных земель, возделываемых вилланами и наемными работниками, из крестьянских наделов и земель, сдаваемых в аренду (

terre appactate) крепостным и свободным людям. К сожалению, количественное соотношение всех этих элементов нам не известно. Характерной формой крестьянской аренды — восходящей, возможно, к византийским традициям — было возделывание запущенной земли, принадлежащей не господину виллана, а другому феодалу: когда крепостной разбивал виноградник на участке постороннего феодала, половина виноградника принадлежала виллану, который обычно платил за нее ренту своему господину. Если виллан умирал бездетным, эта половина виноградника переходила его господину.

Помимо домена и крестьянских наделов, феодальная собственность складывалась из рыбных ловель, мест для добывания соли; феодалу принадлежали всякого рода монопольные права (например баналитеты) и пошлины, доходы от ярмарок, кабачков, церквей и т. п.

[65]

Система феодальной иерархии, образованию которой так долго и упорно препятствовали традиции византийской государственности, теперь сложилась в Греции в классически завершенной форме. Немногочисленный господствующий класс, оказавшийся в завоеванной стране, среди этнически чуждого населения, рассчитывающий на поддержку лишь сравнительно узкой группы местной знати, должен был искусственно поддерживать систему личных связей и ее идеологическое оформление — понятие рыцарской верности и чести. При дворах в Константинополе, Фессалонике и особенно в Андравиде вырастало поколение рыцарей, славившихся своей доблестью и прочно державшихся за традиции, которые на Западе в XIII в. уже начинали казаться обветшалыми. Здесь создалась, как тогда говорили, Новая Франция — но с самого своего рождения она была устарелой.

Наилучшим образом нам известно феодальное устройство Морей, отражавшее в какой-то степени государственный порядок всей Латинской империи.

Вступление рыцаря в иерархию начиналось с обряда оммажа: став на колени, безоружный, он объявлял себя вассалом сеньора за тот или иной лен (перешедший ему от отца или иного родственника, либо же инфеодируемый, т. е. жалуемый господином); сеньор поднимал его и целовал в уста, а вассал на евангелии приносил клятву верности. Одновременно с оммажем совершалась инвеститура — символическая передача перстня, перчатки или жезла. Оммаж и инвеститура оформляли передачу лена — но только после года и дня владения вассал приобретал юридические права на держание и не мог быть лишен своей земли.

Оммаж и инвеститура устанавливали как личные, так и поземельные связи между сеньором и вассалом» Вассал приносил клятву верности сеньору, становился его «человеком», должен был с оружием защищать его интересы и, наоборот, сам находился под его покровительством — военным и судебным. Эта система личных связей, лишь в зародыше существовавшая в Византии XII в., восходила к нормам западноевропейского права.

Основной обязанностью вассала была военная служба: вассал должен был нести гарнизонную службу в крепостях и участвовать в экспедициях. В Морее сохранялось принятое во Франции разделение военных экспедиций на дальние походы (

ost), предпринимаемые под командованием ахайского принца против внешнего врага, и на походы местного значения (

chevauchee), вызванные столкновениями феодальных сеньоров или локальными конфликтами с греческим населением. Гарнизонной службе латинские завоеватели придавали огромное значение: крепости (замки) были оплотом их владычества — неудивительно, что «Ассизы Романии» тщательно регулируют права феодалов в отношении замков. Далеко не каждому рыцарю разрешалось воздвигнуть себе крепость, и сам ахайский князь не мог распоряжаться своими замками без санкции вассалов.

Длительность военной службы и число воинов, выставляемых с каждого лена, строжайше регламентировались феодальным правом Морей.

При завоевании страна была разделена на более или менее однородные рыцарские лены, которые затем распределялись между крестоносцами в зависимости от знатности или от роли в военных действиях: одни получили целый или половинный лен, другие — несколько ленов. Общее число ленов в Морее составляло примерно 500 или 600

[66]. Это свидетельствует о сравнительной немногочисленности прослойки завоевателей и объясняет всю необходимость для них союза с византийской знатью.

Морейские феодалы делились на несколько разрядов. Высшую группу составляли бароны,

bers de terre, как их называли, считавшиеся пэрами ахайского князя. Наиболее крупными барониями были Матегрифон и Каритена в плодородной долине Алфея, а также Пахры; эти баронии насчитывали 22–24 рыцарских лена каждая. Морейские бароны были независимыми суверенами в своих землях: им принадлежали такие регалии, как право чеканить монету, они располагали высшей юстицией (правом выносить и осуществлять смертный приговор), могли беспрепятственно строить крепости. Они выходили на войну с собственными знаменами, и никто не мог судить их, кроме совета 12 пэров, где Виллардуэны заседали вместе со своими баронами.

Основное ядро морейской знати составляли так называемые

ligii, и подобно тому, как князь выступал первым среди баронов, бароны рассматривались как высшие из лигиев. Лигии были вассалами князя или баронов, и их главной обязанностью являлась военная служба. Теоретически лигий нес службу круглый год: четыре месяца на границе, четыре — в замке и четыре — находился в собственном доме, откуда его могли в любой момент вызвать. Однако если предстоял дальний поход, сеньор должен был предоставить вассалу 15 дней на «боры.

Хотя лигии не могли строить замки и чеканить монету и не располагали высшей юрисдикцией, их привилегии были значительными: они являлись членами совета своего сеньора, имели право вершить суд над своими вассалами (помимо дел, требующих смертной казни), свободно могли инфеодировать треть своей земли; они не нуждались в разрешении сеньора, чтобы выдать замуж дочь; они не могли быть задержаны иначе, как по обвинению в предательстве или убийстве; они не платили налога для выкупа сеньора или выдачи замуж его дочери. Всех этих привилегий не имели представители следующего слоя феодалов — так называемые люди простого оммажа. Их связи с сеньором были соответственно менее прочными, чем связи лигиев, и они несли военную службу в согласии с письменным договором, заключенным с сеньором. Если сеньор накладывал руку на держание лигия, последний не мог принести жалобу раньше, чем пройдет год и день, — в противном случае он лишался прав на землю. Зато человек простого оммажа мог обратиться с жалобой уже через 40 дней с момента захвата. Люди простого оммажа не имели своей судебной курии и обладали судебными нравами только в отношении крепостных.

Среди людей простого оммажа были полноправные рыцари и так называемые сержанты, или щитоносцы. Надел сержанта именовался «сержантией» и рассматривался как половина рыцарского лене: рыцарь, тяжело заболевший или достигший старости (60 лет), мог выставить вместо себя двух сержантов.

Особое место в среде морейской знати принадлежало греческой феодальной аристократии, архонтам или архонтопулам (франки называла их «греческими жантильомами»). Известные слои греческой знати приняли латинское завоевание и влились в ряды господствующего класса. Победители гарантировали им владение земельными наделами, которые, «Морейская хроника» обозначает греческими терминами «ирония» или ιγονιχον, приравнивая их к латинскому лену (φιε, фьеф в терминологии «Морейской хроники»)

[67]. Такое отождествление в известном смысле справедливо: греческие архонты причислялись к разряду людей простого оммажа и, подобно им, несли службу на условиях договора. Однако некоторые различия в характере поземельной собственности между греческими и франкскими феодалами оставались; так даже «Ассизы Романии» закрепили за греческими жантильомами особую форму наследования: если лен морейского рыцаря переходил старшему сыну, то земли архонтов разделялись между всеми их сыновьями и дочерьми поровну. На греческих жантильомов, по-видимому, не распространялся обряд инвеституры: они получали свои земли в соответствии с византийскими правовыми нормами

[68].

Специфической формой землевладения в Морее были так называемые

casaux de parсon — поместья, находившиеся в совместной собственности греческих и франкских феодалов. Такое совладение, естественно, ускоряло процесс слияния византийских и западных норм права. Положение крестьян на территории

casaux de parcon было крайне тяжелым: до нас дошли жалобы крепостных в округе Коринфа, изнывавших от эксплуатации двух сеньоров

[69].

Особенно много греческих архонтов оставалось во внутренних областях Пелопоннеса, где они были вассалами де Бриэров, баронов Каритены; сыновья архонтов, воспитанные при дворе Жоффруа де Бриэра, принимали западные обычаи и сражались вместе со своим сеньором против византийских войск. Греческие жантильомы участвовали на стороне морейского князя и в битве при Пелагонии в 1259 г. (см. ниже).

Смешанные браки в феодальной среде Морей стали обычным явлением, и даже морейский князь Гийом (1246–1278) женился на гречанке Анне, дочери эпирского правителя; на гречанке был женат и другой Гийом, герцог афинский. Постепенно в Морее образовался особый слой полуфранков-полугреков, так называемых гасмулов — результат и явный признак начинающейся ассимиляции завоевателей. Гасмулы говорили на греческом языке и, по-видимому, один из них написал по-гречески «Морейскую хронику» (см. выше), прославив подвиги франкских рыцарей на Пелопоннесе.

Латинская империя

Постоянные контакты морейских рыцарей с греческими архонттами вели к тому, что византийское право не только сохранялось как обычай в среде греческих жантильомов, но и оказывало влияние на феодальное право Ахайского княжества. Между юридическими нормами «Ассиз Романии» и «Морейской хроники», с одной стороны, и правом, утвердившимся в Иерусалимском королевстве, с другой, существуют известные различия, объясняющиеся, скорее всего, византийским влиянием на юриспруденцию Морей

[70]; в частности, в Латинской империи вассал был значительно свободнее в праве апелляции на своего сеньора к государю — ахайскому князю или даже константинопольскому императору. Подобное установление, возможно, обусловлено было сохранением некоторых принципов римского права.

В состав господствующего класса входило и духовенство. Во главе латинского духовенства стоял константинопольский патриарх

[71], которому подчинялись католические архиепископии и епископии. В Греции распространились цистерцианцы, францисканцы и доминиканцы, появились владения духовно-рыцарских орденов

[72]. Высшее духовенство влилось в класс феодалов: при разделе архиепископы получили по восемь рыцарских ленов, епископы — по четыре. В дальнейшем их владения быстро росли. Особенного влияния достиг архиепископ патрский, считавшийся примасом Морей: в середине XIII в. он купил у Гийома Алемана Патрскую баронию и таким образом прибавил к своим восьми ленам еще 24, принадлежавшие барону Алеману. После этого архиепископ Патр занял первое место среди морейских феодалов и обычно возглавлял знать при встрече ахайского князя или переговорах с ним

[73].

За свои лены католические иерархи и духовно-рыцарские ордена должны были нести военную службу — однако в отличие от светских феодалов они привлекались не к охране крепостей, а лишь к обороне границ. Высшее духовенство участвовало в совете и суде князя — за исключением разбора тех преступлений, которые карались смертной казнью.

Положение латинской церкви было необычайно сложным. Прежде всего, чрезвычайно острым оказался конфликт между духовенством и светскими феодалами, которые еще в 1204 г. поспешили присвоить основную часть богатств византийской церкви; только после долгой борьбы Генрих Генегауский согласился возместить ущерб, выделив духовенству пятнадцатую долю всех земель и доходных статей с территории вне Константинополя. Затем ожесточенная борьба кипела между французским и венецианским духовенством, находившимся в привилегированном положении. Наконец, постоянное вмешательство папства в церковную политику Романии усугубляло трудности.

Но, разумеется, наиболее сложным был вопрос об отношении к греческому духовенству. Греческое население сохранило православие, и религиозная схизма на долгое время сделалась выражением неприязни к завоевателям

[74]: греки не только сохраняли свои обряды, но и отказывались платить десятину, поскольку ее не знало православное церковное право. Они отказывались вносить деньги за совершение таинства брака, как требовали латинские священники в Афинах: греки утверждали, что по их обычаю в таком случае дают лишь петуха и ковригу хлеба

[75]. Отказ от католичества, таким образом, явно переплетался с протестом против усиления феодального гнета.

Патриарх Моросини, осуществляя наиболее активную антигреческую политику в интересах венецианцев, пытался вовсе запретить православное богослужение в Константинополе. Напротив, и папа Иннокентий III, и наиболее дальновидные политики Романии искали компромисса с греческим духовенством. В Фессалоникском королевстве по крайней мере 5 из 11 епископий оставались в руках греков

[76]; здесь греческое духовенство пользовалось откровенной поддержкой Марии Венгерской. В других частях империи греки могли сохранить свою кафедру, лишь признав примат римского папы: только немногие епископы пошли на это, и среди них Феодор Негропонтский.

Но если высшая духовная иерархия состояла главным образом из католиков, то рядовые священники и диаконы были преимущественно греками, сохранявшими православие и свои обычаи. Они не приняли целибата, и вопрос об обязанности сыновей клириков нести военную службу оживленно обсуждался властями Романии. Кое-где греческие священники даже оказывали воздействие на латинян: так, на острове Мелос в середине XIII в. среди католиков распространился греческий обряд крещения, что вызвало неудовольствие римского папы.

Православный клир был неполноправным. Клирики платили акростих, а в некоторых случаях латинские феодалы принуждали священников выполнять ангарии. Хотя теоретически они сохраняли иммунитет и подлежали лишь церковному суду, на практике они были беззащитны перед знатными сеньорами: специальное папское постановление от 1222 г. разрешало епископам Романии освобождать латинян от наказания за насилие над православным клириком, который не оказал должного почтения крестоносцу или вел себя вызывающе в отношении римской церкви.

Папство пыталось взять под свое покровительство греческих монахов Афона, обещав сохранить привилегии св. Горы, но и здесь натолкнулось на сопротивление: среди афонских монастырей, по-видимому, только Ивирский согласился подчиняться престолу св. Петра. Греческое духовенство и монашество стремилось добиться создания (наряду с латинским) греческого патриаршества в Константинополе (подобная система уже существовала в Антиохии и Иерусалиме) и обращалось с соответствующими просьбами к Иннокентию III, — но письмо греческого духовенства было оставлено без ответа. Все это превращало православное духовенство в силу, резко враждебную завоевателям.

Высшие должностные лица Латинской империи рекрутировались из числа крупнейших земельных собственников: мы уже знаем, что пост сенашала Романии принадлежал ахайскому князю. Большая часть высших должностей государства соответствовала западноевропейским: и в Константинополе, и в Андравиде мы встретим маршала, великого коннетабля, канцлера, функции которых, впрочем, были недостаточно четко разграничены. Как и на Западе, суд творила здесь курия вассалов. Как и на Западе, управление доменами принадлежало капитанам: это были рыцари, жившие в замках и обладавшие административной, военной и судебной властью на окружавшей замок территории.

Вместе с тем на структуре государственного управления сказалось и византийское влияние. Византийская податная система не была уничтожена: поземельный налог, сохранивший (как и феодальная рента) греческое название «акростих», взимался в соответствии со старыми поземельными кадастрами. Должностное лицо, ведавшее финансами, носило греческое наименование — «протовестиарий», и в Морейском княжестве эти обязанности выполнял нередко кто-либо из греков.

Помимо латинских властей, в империи осуществляли управление также венецианские. Венецианцы имели в Константинополе своих судей и, по-видимому, свое казначейство. Главой венецианской администрации был подеста, которым после смерти Дандоло (29 мая 1205 г.) избрали Марино Дзено, получившего титул управителя (

dominator) «четверти и полчетверти» Романии. В присяге, которую приносил подеста, он клялся подчиняться указаниям дожа и постановлениям константинопольского совета венецианцев, который ограничивал его власть так же, как Малый совет ограничивал власть дожа. Члены константинопольского совета (и в их числе подеста) входили в состав императорской курии: их было там 6 из 12, и они могли, таким образом, оказывать решающее влияние на политику Латинской империи

[77].

Латинский Константинополь, как и Константинополь византийский, манил феодалов империи. Крупнейшие сеньоры Романии жили не в своих владениях, а в столице: здесь были у них дворцы, здесь скоро научились они нежиться в мраморных банях, наслаждаться роскошью шелковых одеяний. В Константинополе беспрестанно устраивались развлечения: турниры и состязания жонглеров на западный образец и ристания — на византийский.

Сближение завоевателей с представителями господствующего класса побежденных способствовало и культурному общению. Конечно, завоевание привело к упадку греческой образованности, к разрушению библиотек и школ; многие византийские писатели и ученые бежали на восток или в Эпир, рассчитывая на покровительство правителей новых греческих государств. Однако постепенно в Морее стала появляться новая, двуязычная интеллигенция, как анонимный автор «Морейской хроники» или Гийом де Мэрбеке, архиепископ коринфский, сотрудник Фомы Аквината, переводивший на латинский язык сперва Аристотеля, а затем и других греческих авторов — Гиппократа, Галена, Архимеда, Птолемея и Прокла. Деятельность Гийома де Мэрбеке содействовала знакомству Запада с греческой культурой и в какой-то степени подготавливала гуманистическое развитие.

Латинская империя оказалась недолговечной — она просуществовала едва более полустолетия. Ее непрочность объясняется многими причинами. Во-первых, разгром Византии не привел к окончательному крушению форм византийской государственности: сохранилась византийская податная система, Константинополь и в это время продолжал оставаться колоссальным потребляющим центром, куда стекалась высшая феодальная знать и где непроизводительно расходовались большие средства. Во-вторых, утвердившийся в Романии феодализм западного типа, основывавшийся на военно-иерархическом устройстве, был для Европы XIII в. уже архаичной, отмирающей общественной формой; его влияние, в частности, выразилось в том, что приостановился экономический прогресс в провинциальных городах Греции. В-третьих, распространение завоевателей по Греции приводило нередко к установлению двойного гнета — от греческих и франкских феодалов, что вызывало особенный протест вилланов в

casaux de parcon. В-четвертых, своекорыстная политика венецианцев, подрывавших местную торговлю и ремесло, восстанавливала против латинян население греческих городов. Наконец, даже внутри господствующего класса обоих народов не произошло органического слияния, что обусловливалось в значительной степени неполноправным положением православной церкви.

Из всех латинских сеньорий на территории Византии наиболее устойчивой оказалась Морея, просуществовавшая до начала XV в. Но уже очень рано Латинская империя теряет свое преобладание на Балканах, уступая его новым греческим государствам, сложившимся в Эпире и Малой Азии.

Глава 3

Социально-экономический и политический строй Никейской империи, Эпирского царства и Трапезундской империи

(Геннадий Григорьевич Литаврин)

Едва крестоносное войско овладело Константинополем, как Византийская империя развалилась на куски. «Когда Константинополь был взят латинянами, — говорит Никифор Григора, — случилось так, что держава ромеев, как грузовое судно, подхваченное злыми ветрами и волнами, раскололось на множество мелких частей, и каждый, разделив ее, как кому удалось, унаследовал один — одну, другой — другую часть»

[78]. Такой оборот событий был закономерным итогом предшествующего развития страны. Симптомы феодального раздробления отчетливо проявились еще до Четвертого крестового похода, в царствование Исаака II и Алексея III Ангелов. Не только окраинные провинции Византии, населенные иноплеменниками, тяготели к выходу из состава империи. Даже области, в которых греки составляли подавляющее большинство, превращались в почти независимые, слабо связанные с центром княжества крупнейших феодальных фамилий. В Южной Македонии и Эпире безраздельно властвовали Комнины, Дуки и Ангелы, в Фессалии — Малиасины и Петралифы, в Лакедемоне — Лев Хамарет. Навплийский архонт Лев Сгур перед самой осадой Константинополя крестоносцами пошел войной против центрального правительства, силой овладел Коринфом, вторгся в Аттику, осадил Афины, взял Фивы и начал продвижение на север, к Фессалии.

Сходной была обстановка и в Малой Азии. Сразу же после падения столицы малоазийские земли империи оказались под властью нескольких независимых друг от друга правителей. Атталия находилась в руках представителей грецизированной итальянской семьи Альдебрандино, на Меандре укрепился Мануил Маврозом, Филадельфией единовластно правил Феодор Манкафа, Сампсоном у Милета владел Савва Асиден. Пиги и Лампсак были фактически независимыми венецианскими колониями. Родос находился под господством Льва Гавалы.

Темным и безнадежным казалось будущее дезорганизованной и лишенной единого управления страны. В первые месяцы после падения столицы никто не мог предвидеть, где начнется возрождение разрушенного Византийского государства и начнется ли оно вообще. Однако вскоре это возрождение началось почти одновременно в разных концах бывших земель империи. К концу 1204 — началу 1205 г. из множества греческих центров выделились три главных, которые принято называть Никейской империей, Эпирским царством и Трапезундской империей.

Именно этим греческим государствам, образовавшимся после Четвертого крестового похода, было суждено сыграть решающую роль в судьбах Латинской империи и самой Византии.

После бегства из Константинополя Алексея Мурчуфла, в ночь на 13 апреля, столичная знать провозгласила императором в св. Софии видного константинопольского аристократа Константина Ласкариса, который предпринял последние попытки организовать оборону города

[79]. Однако, убедившись в их полной бессмысленности, он, так же как и другие представители столичной знати, бежал через несколько часов после своего провозглашения в Малую Азию. О дальнейшей судьбе Константина Ласкариса почти ничего неизвестно. По-видимому, он не был коронован, не принял титула императора и выступал лишь как помощник своего брата, Феодора Ласкариса, а через год, в 1205 г., погиб или был смертельно ранен в одном из сражений и исчез со страниц истории.

Феодор Ласкарис, еще молодой (ему было около 30 лет), невысокого роста, смуглый, немного разноглазый, с острой небольшой бородкой, обладал всепобеждающей настойчивостью и неиссякаемой энергией. Он был одним из видных вельмож при дворе Алексея III Ангела, отличился как военачальник в войнах с болгарами и стал зятем императора: он был женат на второй дочери Алексея III Ангела Анне и, вероятно, в связи с этим браком получил титул деспота. Бежав со своей семьей и другими знатными константинопольцами в Малую Азию, в район города Никеи, Феодор стал восстанавливать парализованный государственный аппарат и налаживать оборону прилежащих византийских областей от иноземных врагов и соседних независимых архонтов.

Чрезвычайно трудными были первые шаги по созданию нового государства. Жалкая кучка аристократов, еще вчера направлявших политику двора и приведших империю к гибели, была с недоверием встречена населением Малой Азии. Окруженный отрядом знатных сподвижников, вооруженной челядью и домочадцами, Феодор долго не мог найти себе пристанища. Никея отказалась впустить его внутрь своих могучих стен. С большим трудом ему удалось убедить никейцев предоставить убежище его семье и, по-видимому, семьям его сторонников. Это был первый успех, несомненно, способствовавший укреплению власти Ласкариса. Руки его были развязаны. Опираясь на Бруссу, которая оказалась в его власти, он начал энергично подчинять соседние земли.

Именно здесь, на северо-западе Малоазийского полуострова, крестоносцы впервые натолкнулись на организованное сопротивление своим планам раздела византийских земель. В этой борьбе росли авторитет и влияние Феодора Ласкариса. Выступая как защитник восточных владений империи от западных пришельцев, он получил народную поддержку и упрочил свое господство.

Правда, глава нового государства не сразу принял титул императора. Для этого было необходимо соблюдение старых, освященных обычаем и временем традиций. Феодор I Ласкарис не был коронован константинопольским патриархом, тогда как коронованный в св. Софии экс-император Алексей III Ангел продолжал отстаивать свои права. К тому же в самом новом государстве не было патриарха: Иоанн X Каматир после захвата города латинянами нашел убежище в Дидимотике и отказался переезжать на восток. Феодор Ласкарис должен был довольствоваться титулом деспота.

Но летом 1206 г. Иоанн Каматир умер. Никейская знать и духовенство в согласии с константинопольскими иерархами, жившими в оккупированном латинянами городе и тайно принявшими участие в переговорах с Феодором Ласкарисом, весной 1208 г. избрали новым «вселенским» патриархом Михаила IV Авториана, который на пасху этого года короновал Феодора I «императором ромеев» (1208–1222)

[80]. Этот акт был чрезвычайно важен для последующего возвышения Никейской империи. Правители и других греческих государств (Эпирского царства и Трапезундской империи) в разное время провозглашали себя императорами. Но они не были помазаны на царство патриархом, которого имела лишь Никейская империя и которого большинство духовенства и самого населения греческих земель рассматривало как законного преемника константинопольского патриарха и главу всех «православных».

Точная дата превращения Никеи в столицу нового государства неизвестна. Очевидно, это случилось в конце 1205 — начале 1206 г., когда никейцы, ободренные первыми успехами Феодора I Ласкариса, добровольно признали его своим повелителем.

Никейская империя быстро набирала силы. Уже через четверть века это государство, обстоятельства формирования которого в первое десятилетие после падения Константинополя были особенно трудными и сложными, стало наиболее вероятным наследником Византийской империи. Причины этого лежали во внутреннем развитии западных районов Малой Азии и в той специфической политике, которую проводили талантливые правители Никейской империи в течение первых десятилетий после ее основания. Насколько опаснее складывалась тут внешняя обстановка, настолько благоприятнее для господствующей группировки протекало внутреннее развитие. Прежде всего, Никейская империя унаследовала наиболее богатые и плодородные районы Малой Азии. Здесь, на восточных границах нового государства, находилась мощная система пограничной обороны Византии, заложенная еще при Комнинах. Туркам не удалось опрокинуть защитников византийских границ даже в тот период, когда централизованное правительство прекратило свое существование, а независимые греческие правители Малой Азии вели ожесточенную борьбу друг с другом. Византийцы потеряли в это время лишь несколько сравнительно небольших пограничных районов.

Георгий Пахимер прямо объясняет расцвет Никейской империи прочной организацией ее военных сил, прежде всего пограничных

[81]. Эта организация сложилась, по-видимому, в строгую систему уже при Феодоре I Ласкарисе. Границу государства защищали три рода войск. Главное место среди них принадлежало акритам — пограничным военным поселенцам, пешим воинам, обладавшим большим опытом партизанской борьбы. Они располагали значительными земельными наделами и пастбищами, не платили государственных налогов и получали жалованье. Акриты несли военную службу по месту расположения своих владений. Оборона границ означала для них одновременно охрану собственного достояния. Акриты нередко по своей инициативе предпринимали грабительские набеги на территории соседей. Среди акритов было немало еретиков, в их рядах находили себе убежище и другие оппозиционные элементы

[82]. Сравнительная обеспеченность и слабый государственный контроль при постоянной военной опасности способствовали развитию сознания сословного и социального единства и укреплению чувства взаимовыручки и солидарности.

Помимо акритов, многие крепости на границе защищали гарнизоны, укомплектованные из греков и иноземцев (франков, армян, славян, турок), целиком находившихся на государственном содержании. Наиболее видные из них (как и наиболее выдающиеся из акритов) получали вместо жалования пронии.

Наконец, к обороне границ, особенно в период острой военной опасности, привлекались и стратиоты — конные воины из зажиточного населения свободных деревень. В отличие от акритов, они участвовали в длительных и далеких военных походах. Процесс имущественной и социальной дифференциации среди стратиотов протекал в XIII в. особенно бурно. Некоторые из них влились в ряды прониаров, немало стратиотов в случае продвижения врагов в глубь византийской территории переходило на положение акритов, многие же оказывались прониарскими париками.

Ко времени возникновения Никейской империи далеко не все земли в северо-западном углу Малоазийского полуострова находились в собственности светских и духовных феодалов. Здесь было немало государственных и императорских поместий. В распоряжении и теми и другими никейские правители, кажется, уже не делали никакого различия. Кроме того, много владений в результате латинского завоевания и эмиграции их собственников в западные области империи осталось без законных наследников на месте. Немало земель было конфисковано Феодором I Ласкарисом у своих политических противников и у местных правителей, противившихся упрочению и расширению его власти. В распоряжении правителя Никейской империи оказались и владения константинопольских монастырей и церквей, в частности владения св. Софии.

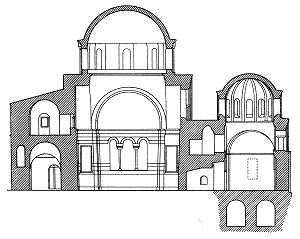

Одна из башен городской стены Никеи. XIII в.

Все эти земли составили фонд казны, который и был использован Феодором Ласкарисом для укрепления своей власти. Практически земля была тем единственным достоянием, которым император располагал для удовлетворения разнообразных нужд государства в первое десятилетие после его основания.

Акты монастыря Лемвиотиссы показывают, что в первой половине XIII в. произошло значительное перераспределение земельной собственности между разными социальными группами. Уже на время правления этого императора приходится быстрый рост до того мало заметных прониарских владений, легших в основу формирования военных сил империи. Выросли и крупные поместья придворной и чиновной местной знати: именно землей мог Феодор Ласкарис наградить своих сторонников за помощь и поддержку, не имея достаточно денежных средств для выплаты руги

[83].

Пронин выдавались лишь на срок жизни с обязательным условием несения службы. Прониары не имели права покупать землю своих париков. Верховное право собственности на нее принадлежало государству. Прониар обладал судебно-административными правами в отношении населения своей иронии, но он не был безраздельным собственником ни земли, ни париков пронии

[84].

Система проний была для никейских императоров могущественным средством сплочения феодалов вокруг императорского престола. Лишь в дальнейшем своем развитии, начиная со второй половины XIII в., она стала приводить к прямо противоположным результатам. Военные силы прониара не всегда комплектовались из зависимых от него париков. На территории пронии жили и представители других социальных категорий: мелкие феодалы, свободные собственники, горожане, деклассированные элементы. Из них прониар создавал свою дружину, с которой являлся на императорскую службу.

Наследственные владения, которыми никейский император наделял высшее чиновничество, также отличались от благоприобретенных и родовых владений феодалов. При наследовании пожалованного императором поместья, так же как при смене царствования, необходимо было получить от императора подтвердительную грамоту. Таким образом, дальнейший рост владений феодала при укреплении прав императора на государственные земли в значительной мере зависел от степени усердия крупного собственника в выполнении своих обязанностей, от благоволения главы государства и от внешнеполитических успехов, связанных с захватом новых территорий.

К XIII в. и провинциальная землевладельческая аристократия и столичная чиновная знать основывали свое могущество на владении земельной собственностью и эксплуатации бесправных париков. Однако борьба между этими двумя группировками класса феодалов не прекратилась полностью и в правление Комнинов. Лишь теперь, впервые десятилетия XIII в., в пределах сравнительно единого экономического района на северо-востоке Малой Азии была временно достигнута консолидация сил господствующего класса, которой способствовали система проний и императорских пожалований, а также серьезная внешняя опасность.

В течение всего периода существования Никейской империи в Малой Азии имел место быстрый рост крупной феодальной собственности. Свободное крестьянское землевладение переживало не менее быстрый упадок. Парикия стала почти повсеместной

[85]. Ряды париков пополняли лишенные имущества поселяне, бежавшие из областей, занятых латинянами и турками или опустошенных войной.

О городах Никейской империи известно чрезвычайно мало. По-видимому, упадок византийского города, начавшийся в конце XII в. еще не захватил в полной мере провинциальные районы (см. главу 7). Правда, в ряде городов малоазийского побережья, как и в Константинополе, перед Четвертым крестовым походом укрепились итальянские торговцы и фактически превратили их в свои колонии (Пиги, Лопадий). Однако Никея продолжала сохранять значение крупного торгового и ремесленного центра. Ее роль возросла еще больше, после того как она стала столицей Никейской империи

[86]. Крупным и многолюдным городом была и Филадельфия

[87].

Тем не менее в Никейской империи, очевидно, ощущался недостаток в ремесленных изделиях, так как Феодор I Ласкарис продолжал политику благоприятствования иностранным (прежде всего — итальянским) торговцам, проводившуюся Комнинами. Договором 1219 г. он предоставил венецианцам право беспошлинной торговля на всей территории Никейской империи (см. гл. 7).

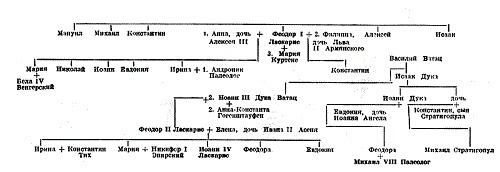

Аграрная политика Феодора I Ласкариса получила свое продолжение и дальнейшее развитие в царствование его зятя (мужа его дочери Ирины) Иоанна III Дуки Ватаца (1222–1254), наиболее выдающегося из императоров Никейской империи. Впоследствии православная церковь причислила его к лику святых

[88]. Иоанн Ватац еще более широко, чем его предшественник, раздавал иронии. Однако размеры раздававшихся Ватацем проний были, по всей вероятности, невелики, так как в дальнейшем увеличение проний было одним из требований знати

[89]. Иоанн Ватац провел ряд мероприятий, которые способствовали укреплению его единодержавной власти и ослабили зависимость императорского двора от крупных феодалов, с оппозицией которых ему пришлось столкнуться уже в начале своего правления.

Феодор Ласкарис лишил наследства своего малолетнего сына от второй жены в результате разрыва с нею; обошел он и своих родных братьев, Алексея и Исаака Ласкарисов, передав престол зятю. Братья не признали законной волю умершего. Они бежали к латинянам в Константинополь и пытались с их помощью оспаривать трон у Ватаца. В 1225 г. император встретил войска соперников у Пиманинона, разбил их, взял Ласкарисов в плен и ослепил. Однако разгром Ласкарисов не заставил феодальную оппозицию отказаться от борьбы. Вскоре