В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Юность нового века

Повесть

ОТ АВТОРА

Эту книгу я задумал давно. Писалась она и легко и трудно.

Легко мне было потому, что я вспоминал, как прошло мое детство. Я вырос в калужском селе, как и герои этой повести — Димка Шумилин и Колька Ладушкин. И так же, как они, создавал я с друзьями первую комсомольскую ячейку, когда белогвардейский генерал Деникин был в сорока верстах от села и по утрам нас подымала зловеще гулкая в лесах пушечная пальба.

Но мне было и нелегко: я словно заново переживал все то, что в огневые годы гражданской войны легло на хрупкие плечи детей. Я видел себя босым и голодным, в сыпном тифу, в жарком бою с бандитами. И обо всем хотелось сказать. Но в одной книге этого сделать нельзя. Пришлось многое оставить в тайниках памяти и сказать лишь о самом главном: как мы шли вперед и выше, от мрака к свету, к тому далекому будущему, что нынче стало явью.

В книге есть горестные страницы: война, снова война, смерть близких, пожарище, жизнь трудная, на самой крайней грани. Но много и радостного: веселые шалости детства, школа, открытие мира. Затем — комсомол, маленький подвиг ячейки. И безмерная радость великого боя за новую жизнь, геройство и дорогое товарищество.

Я не хочу бросать своих героев на полпути. И, может быть, напишу новую книгу о них, потому что пойдут они и дальше той дорогой, которая близка мне. Я могу встретить их в Козельском педагогическом техникуме и в Ленинградском университете, на комсомольской работе в годы коллективизации, на ударных стройках первых пятилеток и на фронтах Великой Отечественной войны, где пролегала и моя стежка.

Но не будем гадать. Сейчас я занят новой книгой — о старом большевике, жизнь которого есть удивительный подвиг. И Димка с Колькой могли стать героями этой повести только потому, что новый мой герой и его товарищи были преданы делу Ленина и привели советский народ к великой победе.

В. Архангельский

ЗДРАВСТВУЙ, ЖИЗНЬ!

ЗДРАВСТВУЙ, ЖИЗНЬ!

СОЛНЦЕ В ЛУЖЕ

Димка торопился:

— Скорей же, ну, скорей! Вот копается!

А мать не спеша застегивала неподатливые крючки на его новой шубке, расправляла возле воротника шейный платок.

— Не на пожар. Набегаешься! Да не крутись ты! Совсем непоседа, как дед Семен. Сейчас шапку напялим, и — отправляйся!

Она потянулась за шапкой, но в ярком свете первого зимнего дня увидела за печкой тонкую нить паутины. Встала на табуретку и подхватила ее тряпкой.

— Да что ж ты? Кинула меня? Ой, не могу! Жарко! Давай живей, а то и так убегу!

— Я тебе убегу! На шапку! Подставляй голову, пострел!

В овчинной шубке, не покрытой сукном и собранной сзади гармошкой, в белой самоделковой шапке из кролика и в просторных яловых сапогах Димка выбежал на крыльцо и огляделся.

— Ишь ты! — сказал он.

Все кругом было залито солнечным светом: кончились осенние проливные дожди. Ночью ударил первый мороз, и белая крупа, искрясь и сверкая, плотно запорошила землю.

Вот тут, перед самым домом, на площади, была на днях ярмарка. Мужики размешали колесами грязь на дороге, истоптали ее лаптями. А еще раньше, летом, пролегали тут две ровные колеи, где Димка любил гонять вечером теплую и мягкую, пушистую пыль. Бегал перед домом, поджидал, когда придет со стадом усталая и ласковая Зорька, вся пропахшая молоком, гудел, свистел и в мечтах плыл по широкому, безбрежному морю. А кругом так и хлестали волны, забрызгивая штаны выше колн и приятно щекоча в носу.

А сейчас совсем не то: постарался дед Мороз, всюду накидал белой крупы. И ловко это у него вышло!

Димка прошелся по тычку возле крыльца без всякой цели. Но она сейчас же нашлась: бить лед!

Льдинки синели, искрились на всех осенних лужах. И то-то раздолье — нацелиться каблуком и трахнуть по тонкой стекляшке! И вся-то она в белых пузырьках и блестит до боли в глазах, потому что золотистой луковицей горит в ней солнце. Хватишь по этой луковице, и во все стороны с хрустом разбегаются сахарные лучи и круги.

Самое яркое солнце было в большой круглой льдине, и под ней бездонно чернела вода. Дед Семен перекладывал грубку в горнице и сделал тут глубокую яму, когда месил глину.

Димка дал солнцу в этой льдине отличного тумака, но просчитался: нога провалилась. Он взмахнул руками и полетел в пропасть. Холодным обручем обхватила его вода до подбородка. Острая льдинка кольнула в левую щеку, и он заорал: истошно, с испугом, захлебываясь от слез.

Выбежала мать, придерживая концы платка на груди, но не вдруг заметила белую Димкину шапку: она сливалась с поседевшей от мороза жухлой травой.

Вышел дед Семен в меховой жилетке, догадался:

— Ну, в яме и есть!

Он схватил внука за плечи, поволок на кухню, выставив вперед руки, словно нес горячий чугун или самовар. А за ним тянулся по мерзлой земле тоненький ручеек.

В четыре руки стащили с Димки все, и скоро он стоял на лавке голый, в тазу, между заржавевшим черным безменом и ходиками. Мать растирала его холодной водкой: щипало под мышками и резало в глазах. Ежась и вздрагивая, Димка прикасался плечом то к гире на ходиках, то к перевесу с острым крюком на безмене, и мороз прохватывал его до пят, хотя все тело горело огнем. Затем дед перекинул его поперек живота на левую руку, шлепнул для порядка и уложил на жаркую печь, под тулуп.

«Вот и все кончилось, и опять все хорошо, только улицы мне теперь не видать. И с Колькой не поиграю. А он разобьет все льдинки перед своим домом, пройдется под нашими окнами, а я как Полкан на цепи! Сбегать бы сейчас с Колькой на речку, набрать голышей полные карманы и кидать по льду — чей дальше? Эх, здорово!.. А все яма виновата. И дед — не закопал ее».

Димка разогрелся, высунул голову из-под тулупа.

«Нынче суббота, к вечеру придет домой папка, а я не встречу его на дороге. Можно бы и на крыльце встретить, да нешто дед даст сухие штаны с рубахой? Хоть бы он ушел к соседям. Мамка меня раздетого не оставит…»

Так думал Димка, поглядывая в окошко. Только с печки не очень-то видно: одни голые кусты акации, штакетник, а возле него сморщенная седая крапива.

Да и этой радости вскоре лишил его дед: расселся на лавке, поскреб пятерней бороду и уставился на бутылку, в которой не набралось бы водки и на полстакана.

— Драть бы тебя за такие проделки! — пробурчал он, вскинув на Димку глаза поверх очков. — Бутыль водки пришлось извести на такого поганца! А ведь ей, брат, цена — сорок одна копейка!

— Да не скупись ты на такое дело, — это мать заступилась за Димку. — Хоть и не ко времени, а уж лучше выпей, что осталось, — и она отрезала деду кусок хлеба и густо посыпала его крупной солью.

Дед бултыхнул водку в большую стопку, истово перекрестился на образ Христа — бородатого, с широким пробором на гладко зачесанных женских волосах, выпил, крякнул и захрустел солью.

Жуя и причмокивая, он прошамкал, глотая слова:

— Ты, Анна, из тазу-то водку не выливай, глядишь и сгодится.

— Да ты что, уж не пить ли надумал?

— Малец куда чистый, ты его позавчера купала.

— Совсем ты, батя, сбрендил!

— Много ты понимаешь! Подай-ка перцу для верности, он все отобьет. А не выпью, так поясницу буду растирать от простуды. — Дед смахнул в ладонь узловатым толстым пальцем крошки со стола, ловко кинул их в рот, взял таз и стал осторожно сливать водку в пустую бутылку.

Мать покачала головой, сердито хлопнула дверью в сенцы, но скоро вернулась и бросила на стол початый красный стручок.

— Чем такими глупостями заниматься, закопал бы яму. Твой недосмотр, так и знай! — поддела она деда. — Весной и корова ввалится.

— Закопаю! Нынче же закопаю, — отмахнулся дед и дробно застучал ножом по краю стола, мелко кроша перец.

Димкина шубка, подвешенная к потолку на жерди, пустила большую лужу перед шестком. На пузатом глиняном кубане, где обычно хранилась сметана, обсыхала распяленная шапка из кролика. На печи, с самого края, сиротливо стояли порыжевшие мокрые сапоги, уже словно тронутые плесенью вдоль ранта. Дед пообещал насыпать в них овса, чтобы не ссохлись, да, видать, забыл, а Димка боялся ему напомнить.

Все до этого дня в Димкиной жизни — глухая полночь, потемки, мрак: и как родился, и как пичкали соску, чтоб меньше кричал, и как пеленали раз десять на дню, чтоб не сучил ногами и не разбрасывал без дела беспокойные, жадные руки.

А с этого дня стал он себя помнить.

Набегают, набегают памятные события, и забыть их нельзя. Бегут они, нижутся в длинную цепочку каких-то самых первых дел, всегда неотложных и очень значительных. И из них образуется тот кусок жизни, который называют детством.

НЕМЦЫ

Дед Семен умел задираться.

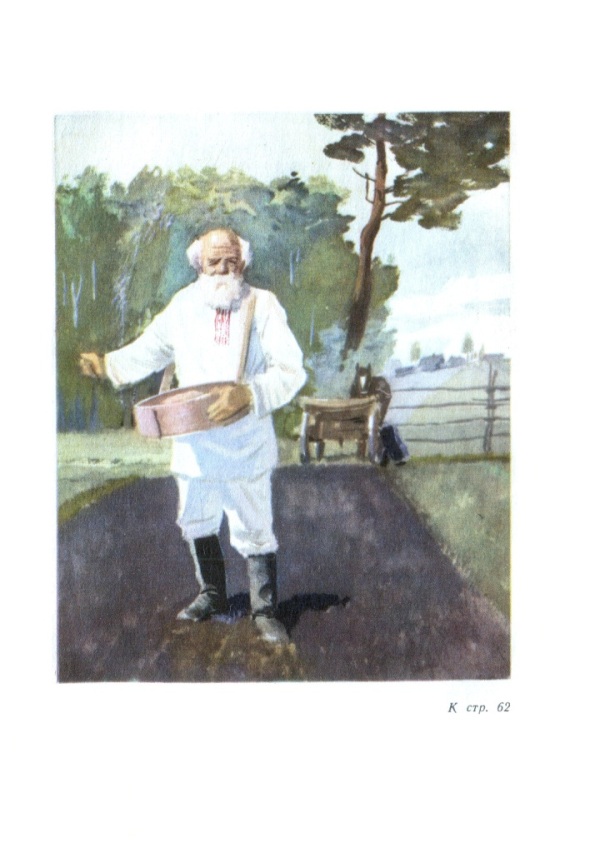

В субботу вечером ставил он на стол большой медный самовар — от Баташева, из Тулы, — с двуглавыми орлами выше узорчатого крана, и давай вздыхать полной грудью и так тяжело, словно в доме лежал покойник.

— Ты опять за свое, батя? — настораживался отец.

— И не отступлюсь! Потерял ты место в своем селе, третий год мыкаешься в чужой волости и в ус не дуешь! Чуть только корень пустил, и все прахом пошло. Теперь вот рот мне закрываешь. А я все равно скажу: нашалил, так не гордись! Можно и покаяться, не велик барин!

Отец отодвигал стакан, шарил в желтом ящике с табаком, набивал гильзу и усаживался дымить на табуретке возле печки.

— Да уймись ты, Семен Васильевич! — вмешивалась мать. — Что за язык у тебя? Совсем Алексея затюкал. Так и от дома его отобьешь, — вздыхала она. — Ну, живем и — ладно.

— Спасибо, детушки, спасибо! Образумили старика? Оно и правда: слава богу, что хоть так. А то хоть по миру иди с сумой! — Дед вздыхал еще раз и начинал громко прихлебывать крепкий, горячий чай с блюдца, быстро перекидывая во рту твердую, сладкую и липкую ландринку.

Димка был в смятении. Он не все понимал, что слышал, а встревать в разговор старших ему не полагалось. Он вылезал из-за стола с горькой обидой на всех, уходил в горницу, на теплую кафельную лежанку и, пока не слипались глаза, думал о том, как все просто в его делах и как все сложно у деда, отца и матери.

Он готов был обрушиться на деда, что тот обидел отца, но и смутно чувствовал какую-то правоту в его суровых словах. Конечно, дед ершится и бурчит, а говорит правду: по отцу все соскучились, и почему бы ему не учить ребятишек в своем селе, вон в той школе, что видна из окна? А про какой-то корень, про суму, с которой хоть по миру иди, и про отцовские шалости — такое в голове не укладывалось.

«Корень — у дерева. Сума — у старой нищенки Феклы. Она всегда стучит клюкой в раму, когда просит милостыню, — и мы подаем ей сухарь. А отец вовсе и не шалит! Что он, мальчишка? И зачем только дед такое выдумывает?..»

А дед Семен не выдумывал.

С натугой вывел он сына в люди. Сам кое-как кормился топором и рубанком, постился даже в скоромные дни, а Алексея вытянул — дал ему стать учителем.

Вернулся домой сын из калужской семинарии с молодой женой. Дед Семен и пустил корень: за год срубил пятистенку — против площади, на взгорке. А за домом мало-помалу разросся сад.

Всей душой любил его дед: за хорошими черенками ходил по всей округе, посадил яблони и груши, вишни, сливы, малину, крыжовник, а от вороватых ребятишек укрыл его живой изгородью из колючих кустов терновника.

Перед домом высился палисадник: акации, сирень, жасмин, и маленький цветничок — анютины глазки, маргаритки, резеда и ноготки. Дед Семен все мечтал о каких-то тюльпанах, что росли на барских клумбах. Но старая генеральша строго-настрого запретила своему садовнику давать их кому-либо.

В год, когда родился Димка, дела у деда Семена пошатнулись: кто-то шепнул по начальству, что валил он с мужиками для избы сосны в барском лесу. Нагрянули казаки, взяли шестерых, а с ними и деда Семена. Отсидел он в каталажке сорок дней — всю посевную. А потом его высекли и отпустили домой: вспоминай, мол, мужик, как на барское добро зариться! Революции захотел, вишь ты! Так не про тебя она писана! Пошумели люди в городах, кой-где подпустили мужики своим господам красного петуха, и — ладно! А теперь сиди на печи да помалкивай!

Колькиному деду — Лукьяну Аршавскому — дед Семен как-то рассказывал в праздник, после второй стопки:

— Здорово это у них, у жандармов! Я кумекал, что пороть будут, как бог на душу положит, ан нет, брат, все обошлось по инструкции. Ее государь император Николай Первый самолично писал: и какие розги брать — чтоб были поболе аршина длиной, по пятнадцати штук в пучке и не свежие, а маленько вялые. И врезали не наотмашь, а с оттяжкой, чтоб лучше кожу прихватывало… Мастера, чтоб им подавиться старой онучей!..

Дела пошатнулись, но скоро поправились: выручил сад. Дед Семен свез на базар в Плохино урожай со всех десяти яблонь и привез в закуту пегую Зорьку. А через год заржал во дворе конь Красавчик — темный, с большой салфеткой на лбу, халзаной масти, но бракованный, с бельмом на левом глазу. Купил его дед по случаю у проезжих цыган.

Стеречь все это добро был приставлен серый дворняга Полкан. С полгода держали его на цепи. Но добродушный пес был так общителен и ласков, что с цепи его спустили, и он стал веселым участником всех Димкиных забав. Но по ночам брехал звонко, с заливом, и за это дед кормил его овсянкой и всякими отходами с кухни.

Только наладилась жизнь в семье, отец, по словам деда, «сболтнул лишнего». С осени до осени просидел он без службы, и дорога ему в свое село была закрыта.

Отец не соглашался, что сболтнул лишнего, и не желал просить прощения у проклятой немчуры. Мать держала его линию. Кто прав, кто виноват, понять Димка не мог.

А дело было так.

Верстах в десяти от села, в сторону Сухиничей, высоко над левым берегом Жиздры, стоял серый и мрачный барский дом под черепицей. Когда привезли эту красную черепицу в лесные брынские

[1] места, где тесу и дранки было вдоволь, толком никто не помнил: дому перевалило годов за сто с гаком. Но древние старики судачили, что строил этот дом какой-то на диво грязный барин из Пруссии и что с той самой черепицей и со всяким другим барахлом доставил он из своего отечества хорошую порцию рыжих тараканов — прусаков. Они вольготно разошлись по всем соседним деревням и стали теснить привычных черных тараканов-запечников. А этих медлительных и жирных запечников бабы жалели: думали, с ними живет в избе надежда на счастье. Уходили тараканы, и, по старинному поверью, надо было ждать горя: пожара, недорода или покойника.

Теперь в доме под красной черепицей жил какой-то дальний родич того грязного барина — богатый помещик фон Шлиппе, Леонтий Густавович, отставной мичман, рыжий, сажень в плечах, с большой коричневой родинкой на кончике носа.

Отец часто хаживал на охоту по заливным лугам вдоль Жиздры и по Родинским кустам, которые граничили с землями фон Шлиппе. Он не раз добирался до села Колодези и ночевал в просторной людской у помещика. Он даже слегка подружился с немцем: играл с ним в шахматы, а появлялся третий партнер — садились за карты.

В домашнем обиходе, с глазу на глаз, фон Шлиппе был приятным человеком: хлебосольным и учтивым. А при посторонних, особенно при барчуках немцах, которых было много в большом уезде, начинал чваниться. При каждом удобном случае он назойливо, утомительно перебирал все ветви своей родословной и особенно подчеркивал, что господа Шлиппе потомки каких-то рыцарей, которые не сдались в плен Александру Невскому. Доставал он из перламутровой шкатулки грамоту с большой сургучной печатью. Этой грамотой Екатерина Вторая жаловала его деда всеми мужиками в селе Колодези.

Важный и чопорный, он сразу отдалялся от отца в такие минуты, словно их вдруг разделяла какая-то незримая сословная черта. И выходило так, что только в деревенском скучном одиночестве он готов был выносить общение с бедным рыжеусым семинаристом без роду и без племени.

Однажды отец зашел к фон Шлиппе, когда кутила у него шумная компания окрестных немцев.

Какой-то краснорожий немец решил, что появился еще один друг хозяина, и полез целоваться. Фон Шлиппе остановил его жестом и что-то сказал по-своему: отец уловил лишь два знакомых слова — школа и семинария.

— О, семинария! — брезгливо бросил краснорожий и предложил: — Господа! Налейте этому деревенскому Фребелю стакан водки, и пусть он продекламирует нам из библии. Ну, хотя бы «Песнь песней» царя Соломона. Такой пикантный вещь! — немец заржал и смачно поцеловал кончики сложенных пальцев.

Отец возмутился и встал, чтоб уйти.

— Сидите, Алексей Семенович! — с раздражением сказал фон Шлиппе. — Вы все же мой гость, — подчеркнул он. — Но надо бы вам знать, что в нашем обществе, таком приятном и, прямо скажу, блистательном, надо бы оставить свои грубые семинарские замашки. Пейте и читайте, раз вас просят! — приказал барин и пощипал родинку на носу: он был сердит.

Отец насупился и молчал.

Фон Шлиппе бросил на отца презрительный взгляд:

— Оставьте его, друзья! Господин Шумилин одумается. Не будет же он валять дурака весь вечер! Прошу за стол. Я расскажу вам о самом страшном дне в моей жизни.

И полились воспоминания: как мичман фон Шлиппе чудом спасся 27 января 1904 года — когда офицеры и матросы героического крейсера «Варяг», открыв кингстоны, готовы были принять смерть, он выкинулся за борт, пробарахтался в холодной соленой воде, но все же добрался до берега.

— О, великий германский нация! Хох! Доблестные ее сыны даже в воде не тонут! — крикнул пьяный долговязый немец и, продолжая орать: — Хох! Хох! — поднял тост за хозяина.

Немцы вскочили из-за стола и потянулись к фон Шлиппе чокаться и целоваться.

Обалдевший от вина краснорожий немец с трудом взобрался на стул и гаркнул:

— Господа! Вы не забыли, надеюсь, что даже песню о гибели этого русского крейсера сочинил немец — Рудольф Грейнц!

И в наступившей тишине начал петь, коверкая слова:

Наверх, о товарищи, все по местам!

Последний парад наступает!

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает!

Немцы не знали слов и не подтягивали. Долговязый обнял фон Шлиппе и зашумел:

— К черту! Что это за песня про какую-то русскую посудину! Будем пить, господа, за свой великий фатерланд и за доброго хозяина, которого не приняли воды Японского моря. Хох! Хох!

Отец не смог снести такого кощунства.

— Хох! Хох! — передразнил он долговязого. — Великий! Великий! А живешь тут, у нас! И водку в России жрешь! Нет, господа немцы, давайте повернем это дело как надо — на русский манер. В народе так говорят про гибель «Варяга»: золото ко дну пошло, а дерьмо всплыло. Вот так! Не нравится? Ну, не дерьмо, так рыжий таракан!

Словом, пустил он немцам ежа под череп! Фон Шлиппе скомкал сигару и поднялся во весь рост. Это послужило сигналом. Краснорожий немец угодил отцу в левый глаз соленым груздем, долговязый схватился за бутылку.

На шум прибежал лакей. Отец улучил момент и юркнул за дверь. По счастью, под рукой оказалось ружье, и немцы в погоню не кинулись. Но дичь — две утки и тетерев — остались на кухне. Был слух, что утром их съели дружки фон Шлиппе, когда сели опохмеляться.

Мать не любила скандалов. Она верила, что на белом свете больше добрых людей, чем злых, и думала, что все обойдется: не станет же такой учтивый барин раздувать скандал! Дед Семен гнул круче, и вышло так, как говорил он.

Фон Шлиппе не простил публичной обиды, и где-то что-то завинтилось. Дней через десять отца вызвал благочинный — отец Алексей и сказал:

— Сильные мира сего вдруг узнали с удивлением, что существует слишком угловатый и дерзкий учитель Шумилин, и не хотят видеть его в нашей сельской школе.

Благочинный не лишен был юмора. Он говорил с отцом строго, но не мог скрыть улыбки. В узких глазах его — карих, с прищуром — играли смешинки, а на круглом животе, туго обтянутом новой кашемировой рясой, мелко дрожал от сдавленного смеха золоченый наперсный крест.

— Скажу не для огласки: ловко вы отбрили немчуру! И я, батенька, картинно представляю себе все эти сытые, самодовольные рожи после вашей тирады. Вы истинно русский человек и не могли поступить иначе. Но…

Благочинный вскинул к плечу правый рукав рясы с шелковым отворотом и провел тыльной стороной ладони под широкой седеющей бородой. Это означало, что разговор заканчивается.

— Но, к сожалению, Алексей Семенович, ваша проделка получила огласку даже в епархии, у преосвященного. А вы его знаете: он крут и дорожит мнением дворянства. Даже немецкого! И в досье на вас найден пренеприятный штрих: папеньку вашего высекли в канцелярии козельского исправника. И вам, батенька, придется искать места в пределах нашей епархии — Калужской и Боровской — в любом училище, но не в церковноприходской школе. По совести, жаль мне вас. Человек вы молодой, только начали делать карьеру! И я беру грех на душу: не увольняю вас с волчьим билетом, а прошу самолично подать в отставку! Ну, к примеру, по семейным обстоятельствам!

Прошение было написано, принято, и отец почти весь год просидел дома: скучал, курил, читал, изредка работал в саду, рассказывал Димке сказки, писал бумаги всякому школьному начальству и ссорился с дедом. Дед Семен наскакивал петухом, когда надо было идти в лавку к Олимпию Саввичу, а в большом мягком кошеле из кожи — с железными дужками и двумя дробинами наперехват — не звенели даже тонкие и легкие медные полушки.

Отец, глядя по сезону, то хватал корзину и уходил по грибы на целый день в Долгий верх, то пропадал с ружьем две-три зари, пока мать не начинала плакать и упрекать деда — тихо и долго — за тяжелый нрав и злой язык.

Но кланяться фон Шлиппе отец не пошел. И если в субботний вечер дед еще бурчал по привычке, отец делал знак матери одеваться и уходил с ней в гости к дяде Ивану — фельдшеру, который жил на окраине села, за барским садом, в деревянном флигельке возле больницы. А дед доканчивал самовар в одиночестве и заваливался спать на широкой русской печке.

После такого субботнего разговора Димка почти всегда мучился на своей лежанке, крутился во сне и видел что-нибудь страшное. Однажды он закричал во сне: фон Шлиппе выстрелил в отца из шомполки, и во все стороны разлетелись мелкие стеклянные осколки.

СТАРАЯ ШОМПОЛКА

Мать с отцом нашли управу на деда: по субботам стал захаживать к ним дядя Иван. А при нем дед Семен не задирался.

Дядя Иван гремел на крыльце сапогами, обметая с них березовым голиком налипший снег. Входил — высокий, с бравой солдатской выправкой, нагибая голову под притолокой, снимал черную барашковую шапку, тронутую молью, вешал шубу на колок и, проводя рукой по ежику на круглой лобастой голове, зычно здоровался:

— Мир честной компании! И особое почтение крестнику — другу сердечному — таракану запечному!

Весь пропахший табаком, карболкой, йодом, тискал он Димку мягкими, ловкими, холодными руками, кружил по кухне и подкидывал до потолка, а в кармане у мальчишки незаметно появлялась длинная, как хлопушка, конфета из патоки, что продавалась в лавке: на копейку — две.

Он садился за стол, не помолясь, словно в красном углу и не было бородатого Христа, приглядывался к початой краюшке хлеба и говорил свою любимую присказку:

— Краюха невелика, а гостя черт принесет, и последнюю унесет!

Все начинали потчевать дядю Ивана, и в доме сразу становилось светлее, уютнее. И чай шел с добрым разговором.

Однажды дядя Иван подсел бок о бок к деду Семену и сказал:

— Какая ни будь война в семье, а мира не миновать. И чем скорей, тем лучше. Ты пойми, Семен Васильевич: не может Алексей по-твоему. Не может! У него ведь тоже гордость есть, хоть он и тихий, как агнец божий. Да и о Димке подумать надо: ты тут разводишь турусы на колесах, а он от этих бестолковых разговоров кричит по ночам. И не дело это — душу ему травить. И без вас он хлебнет горюшка в распроклятой нашей жизни. Да и у сестры, у Аннушки, положение такое, что волноваться ей не след. Медицине, Семен Васильевич, насквозь все видно. Ты лучше думай, кого в будущем году крестным звать? Небось внучку пожелаешь?

Дед Семен сидел разиня рот, молчал и слушал. И что-то было ему в диковинку, видно про внучку. А когда он стал разливать чай, заметно дрожали его сильные большие руки в рыжих ворсинках.

А дядя Иван уже говорил про другое. Он каждый день читал от корки до корки «Русское слово» — большую газету с красивыми круглыми буквами — и знал все новости на свете. Димку просто поразило, что какой-то Сергей Уточкин из Одессы летает по воздуху с писателем Куприным. И в эту ночь он тоже полетел во сне.

И до чего же хорошо было парить в воздухе по всей кухне, крепко зажав руки между коленями. И облетать вдоль стен, не задевая смолистых бревен, разделенных паклей, не касаясь безмена и ходиков, лампады, горки с посудой, самовара и всякого тряпья, развешанного у входной двери за печкой. И, беззвучно хохоча, кружить над спящим дедом Семеном, и щекотать его, как русалка, и дуть ему в горячее розовое ухо, из которого седые волосы торчат пучком. И проникать в горницу, держаться, как пушинка над широкой деревянной кроватью, где, сбившись головами на одну подушку, спят самые близкие — мамка и папка, плыть над швейной машиной и самодельным письменным столом и делать плавные круги под потолком, где висит лампа с грузным подвесом, похожим на бомбу.

Димке очень хотелось вылететь на улицу и сделать круг над селом. Но двери и окна были закрыты, руки сильно зажаты, и — ничего не получилось. С тем он и проснулся — просветленный и сильный, счастливый, что смог оторваться от земли и стать птицей.

Близко к рождеству дед Семен присмотрел три улья на жарковском хуторе; сказать по правде, давненько он мечтал завести пчел. Отец пообещал ему на это дело золотую пятерку из первого жалованья в новом году. И в семье наступил мир.

Дед, отвалившись от самовара, занимался то хомутом, то сбруей — что-то чинил и ладил, орудуя шилом, и в кухне плавал терпкий, смолистый запах дегтя. Мать вышивала крестом для маленькой думки краснобрового петуха с острыми золотистыми шпорами. Димка водил карандашом по листу бумаги, и на белом поле возникали кривобокие домишки: из покосившихся труб валил дым — густой и черный, как всклокоченные волосы курчавого брюнета, а по пригорку шли вереницей квадратные человечки на ногах-спичках, без одежды, обутые по-зимнему: кто в лаптях, кто в валенках, и обычно с коромыслом через плечо. Иногда рисовалось солнце. Но круг не удавался, хотя Димка старательно мусолил карандаш во рту. Чаще выходила картошка с неровными краями, а от нее разбегались во все стороны лучи-спички, точь-в-точь как ноги у человечков.

Димке и рисовать-то не хотелось: он просто ждал. И карандаш с бумагой летели на лавку, в угол под божницей, когда отец, уткнувшись носом в окно, чтобы лучше видеть искрящийся снег в лунном блеске, говорил нараспев:

— То-то хороша погодка! Пройдусь-ка утречком за зайчишками!

Никто его не отговаривал. Он озорно подмигивал Димке левым глазом и приносил из горницы ружье. Это была очень старая шомполка восьмого калибра с коротким дулом и маленькой трещиной на темной ореховой ложе возле курка. Курок — огромный, толстый, как загнутый указательный палец деда, с глубокой чашечкой, накрывавшей наковальню и пистон. И взводился он на два счета — щелчками, с треском и не раз пугал дичь на заре еще до того, как гремел выстрел.

Появлялась шомполка, и дед заводил разговор о новом ружье. Он говорил, что со временем надо бы сбиться на берданку — с одним стволом и с затвором, как у винтовки.

— О двух стволах да еще с патронами только господа охотятся. Припасов им не жалко, пуляют себе в белый свет и — довольны. А мы и с одним стволом обойдемся и, даст бог, мазу не сделаем, — рассуждал дед. — И я бы с таким ружьишком на старости лет сбегал по весне за тетеревами в Родинские кусты. Милое дело! Отчего бы и нет?

А отец хотел купить императорскую тулку с двумя стволами, двенадцатого калибра, с золотыми орлами на патронниках: ружье отличное, на всю жизнь, но дорогое, почти как у барина Булгакова.

Отец говорил вслух о своей мечте, и дед даже жмурился от удовольствия. Закинуть в сени шомполку-коротышку, с которой он проохотился сорок лет — почитай с тех пор, когда всем селом вышли на волю 19 февраля 61-го года, — и взять в руки такую вещь, на которую тайком молиться можно, — так ведь это чудо из чудес, счастье!

Дед надевал очки со сломанными дужками, перекидывал нитку на затылок — седые волосы собирались у него в кружок — и начинал оглядывать шомполку, перечисляя все ее достоинства и недостатки.

Бьет она кучно и резко, в этом изъяна нет, но тяжела, словно увесистый брус металла; дуло широкое, смажь его изнутри салом, так и крыса туда пролезет; и отдает в плечо крепко, и припасу жрет, как малая пушка, из которой палят на площади парни в темную пасхальную ночь; и трещина вот на ложе: отслужило ружьишко, состарилось, совсем отстало от времени. Патронная-то снасть куда сподручнее: ни тебе дождь, ни тебе мороз — ничто не помеха. Дома подготовился, на охоте выстрел дал, новый патрончик вдел и — погуливай! Конечно, надо новое ружье ладить. Куда денешься? Охотники в семье природные: без дичи за праздничный стол не садятся.

Но как только в голове у деда возникала мысль о новом ружье и глаза уже начинали светиться, по лицу вдруг пробегала тень. Он откладывал в сторону старую шомполку, доставал с божницы потрепанную тетрадь, где у него были разные записи: когда снег лег, когда огурцы зацвели, когда первый гром грянул и засвистели над куполом церкви быстрокрылые, звонкие стрижи. Дед записывал скупо: «На Афанасия (18 января) сильный был мороз. Потому и называется этот день Афанасий-ломонос. Это так надо понимать: ходи, да береги нос».

Ниже этих записей пестрели цифры: жалованье отца, случайные заработки деда: кому-то он делал грабли, гнул дугу и вытачивал зубья для бороны, кому-то перекрывал крышу, навешивал новые ворота, покойнику мастерил домовину в шесть досок — царство ему небесное! А на отдельной странице всего семь строк занимали первые доходы от молодого сада.

Дед охал, качал головой.

— Дык твоя-то тулка, Леш, прямо под корень рубит: девяносто целковых! Да за такие деньги можно еще одну Зорьку с Красавчиком привести.

— А на что они тебе? — Мать сердито вонзала иглу в красный петушиный гребень на канве. — И так хлопот полон рот!

— Вот именно! — поддерживал ее отец. — Ты что ж, рубанок с пилой в кабак снесешь, а сам начнешь на старости извозом заниматься? Как это в песне поется: «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской, да с бубенчиком»?!

Дед пропускал мимо ушей всякие такие пустые слова, но не молчал.

— Да ведь при таких-то деньгах от рождества до пасхи можно в лавку ходить! И не с пустым кошелем!

— Ты, дед, ну, как репей! — вставлял Димка и на всякий случай прятался за отца, чтоб не получить щелчка от деда.

Дед Семен прятал тетрадь за икону.

— Ваш верх! Совсем старика задякали: сыт по горло, кабыть штей с салом нахлебаться! Ума у вас три гумна, да сверху, видать, не крыты. А мне што? Я твою мечту, Леш, хоронить не буду, только в кармане у тебя пусто. Крути-верти, а никуда не денешься — девяносто целковых, это почти сотня! Целая катеринка! Не гляди, что без одной красненькой. И — на ружье! Ведь баловство это! Грех-то какой!

Кряхтя, он забирался на печку, ложился — головой наружу, сивой кустистой бородой — на подушку и глядел, как отец готовится к охоте: обтирает ветошью ствол, капает маслом на ржавый винт курка, ссыпает в баклажки порох и дробь, ватой перекладывает в коробке пистоны из красной меди и отбивается локтем от Димки. А Димка разлегся на столе и все норовит спихнуть на пол хотя бы один пистон. Вот будет звону, когда он завтра, на глазах у Кольки, хватит тяжелым молотком по этому гремучему колпачку!

Деду все видно с печки: и как Димка двигал пистон мизинцем, и как смахнул его на пол краем рукава, и как закатил голой пяткой под лавку, куда и мать с веником залезает не каждый день, и как воровато глянул на отца.

«Совесть есть у поганца, — думал дед. — Пускай забавляется, а приструнить никогда не поздно».

Мать тоже слышала, как дзинькнуло под столом, но виду не подала. Да и отец слышал, но нагибаться не стал, а про себя улыбнулся: когда-то и у него проснулась охотничья страсть, и он вот так же старался перехитрить Семена, чтобы услышать приятный сердцу гром выстрела.

Рано утром на кухне хлопнули дверью.

«Ушли!» — решил Димка. Он приподнял голову с подушки и прислушался. А когда шаги затихли, выпростал голые ноги из-под одеяла и, придерживая одной рукой холщевые подштанники, подбежал к окну.

Отца не было. Мать задавала корм Зорьке, дед Семен стоял у колодца, держа в поводу Красавчика. Конь правой передней ногой неторопливо бил слежавшийся снег и словно не пил, а щипал мягкими губами холодную воду из обледенелой деревянной колоды, обдавая ее паром из ноздрей.

В иной бы раз Димка сплющил нос на стекле и постучал в раму: чтобы и дед и Красавчик глянули в его сторону. А сейчас он торопился по неотложному делу, и дело это было тайное. И весь интерес был в том, чтобы эту тайну не раскрыли.

Он достал пистон из-под лавки. Но куда его спрятать? И на душе тревожно: мест всяких — глаза разбегаются, да не все надежные.

Кинуть в ящик с игрушками, второпях и не найдешь. Да и дед Семен догадается: редко лазил туда Димка, когда подрос и зачастил на улицу. Кубики там разные с буквами да два бородатых мужика: они бьют кувалдой по наковальне, когда двигаешь планку.

В карман шубы сунуть? Там и ключ ржавый, и два гвоздя, и кусок красной стекляшки, чтобы глядеть на солнце, и крошки хлеба, все недосуг вытрясти. В стол? Мать может найти. Вот уж правда, когда дело тайное, приходится и попыхтеть!

Но выход нашелся: мать всегда прятала пятаки в варежку, когда собиралась в лавку.

«И как это я сразу не догадался! — обрадовался Димка. — И под рукой, и из кармана никуда не денется. Только надо варежку сложить пополам да запихнуть в карман поглубже!»

Так он и сделал. И пока умывался да завтракал, все поглядывал на тот карман, где хранилась первая в жизни «тайна». А после завтрака накинул шубейку и помчался к Кольке.

Колькин дом — ветхий, с подслеповатыми низкими окнами, с кособокой завалинкой, почти наполовину занесенной сугробом, — стоял рядом, на косогоре.

Жил Колька с древним дедом Лукьяном. Мать его умерла семь лет назад. Она принесла Кольку прямо в поле, под крестцом ржи, сразу после ильина дня, когда Димке пошла лишь другая неделя. Родила и — захворала.

А дядя Иван, на беду, был в отъезде. Приехал он, да поздно: почернела Колькина мать и отошла — без слез, без горьких жалоб на тяжелую бабью долю.

Вскормила Кольку его крестная — Анна Шумилина. И появился у Димки молочный брат, и сдружился он с ним почти с пеленок.

Совсем бы захирел дед Лукьян со своим внуком, да выручила дочь Ульяна. Жила она без детей, замужем за кузнецом Потапом, и забегала в хату к отцу — то печь истопить, то бельишко постирать, а то просто сказать доброе слово.

А Колькин отец почти совсем отбился: вдругорядь он жену не взял, скитался бобылем в людях. Зимой жег уголь в дальнем лесу для лавочника, для Олимпия Саввича, и появлялся домой только на святки. А с первого марта — на Евдокию-свистуху — подряжался в пастухи.

В этот первый день весны он всегда приходил к деду Семену и просил не оставлять соседей — старого да малого — без хозяйского присмотра. Потом долго сидел на крыльце и все гадал, какое будет лето. Под порогом была мокреть, снег плющился настом. И если дул очень теплый ветер с Орловщины, Антон говорил со вздохом:

— Пастуху, Семен Василич, чистая труба! Видать, все лето будет мокрое, и лаптей по чужим печуркам не высушить.

— Примета верная, — подтверждал дед, принюхиваясь к влажному, теплому ветру. — И у меня в тетради так отмечено. Да ведь есть бог, все в его воле.

— Так-то оно так! Да как говорится: сам будь не плох. Придется новые лапти через каждые десять ден плести… Ну, живите тут в добре, а я пошел по чужим людям щи хлебать!

Дед Лукьян сорок лет был работником в барской экономии у господина Булгакова — подметал двор, чистил конюшни, а потом его выкинули, как старую метлу. Ходил дед к барину, просил помощи. Устроил его молодой Булгаков ночным сторожем — по пятачку за дежурство. И теперь Лукьян два раза в ночь обходил вокруг имения с колотушкой, а до обеда отдыхал — глядел сны.

Когда Димка прибежал к Кольке, дед Лукьян спал после ночного обхода, укрывшись с головой рваной шубой.

— Во! — Димка вывернул варежку и показал колпачок из красной меди.

— А чтой-то? — даже не удивился Колька: он не знал, с чем и сравнить такую штуку.

— Молоток давай. Сейчас стрелять будем.

— Врешь?!

— Чтоб я да врал?

Димка достал топор под лавкой, положил на него пистон, Колька подал молоток, и началась торжественная минута приобщения молочных братьев к ружейному бою.

Трах!!!

Сизый дымок повис в избе. Дед Лукьян по старой солдатской привычке буркнул во сне: «В ружье!» — и повернулся на другой бок. Колька захлопал в ладоши. А Димка изменился в лице и схватился за большой палец левой руки: сидела в нем маленькая закопченная медная заноза.

— К дяде Ивану беги або домой, — посоветовал Колька, видя, как выступает на пальце у друга алая капелька крови.

— Молчи ты! Еще высекут! Я ведь тайком взял. Давай иголку.

Кое-как вытащили занозу, а соленую кровь Димка высосал.

Новый день начался так необычно! А впереди — до обеда и ужина — могли быть и другие приключения. И в поисках этих новых приключений Димка и Колька помчались к ребятам — кататься с горы, бегать и драться.

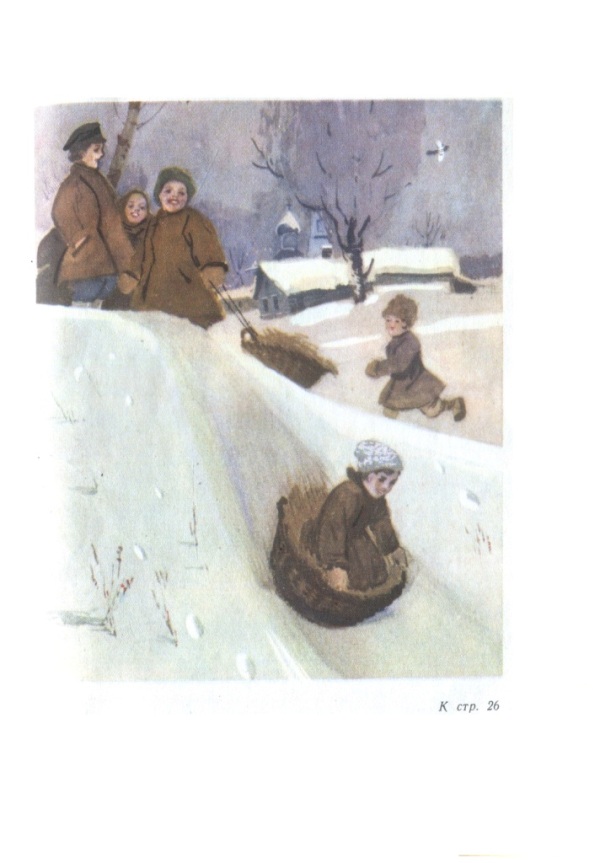

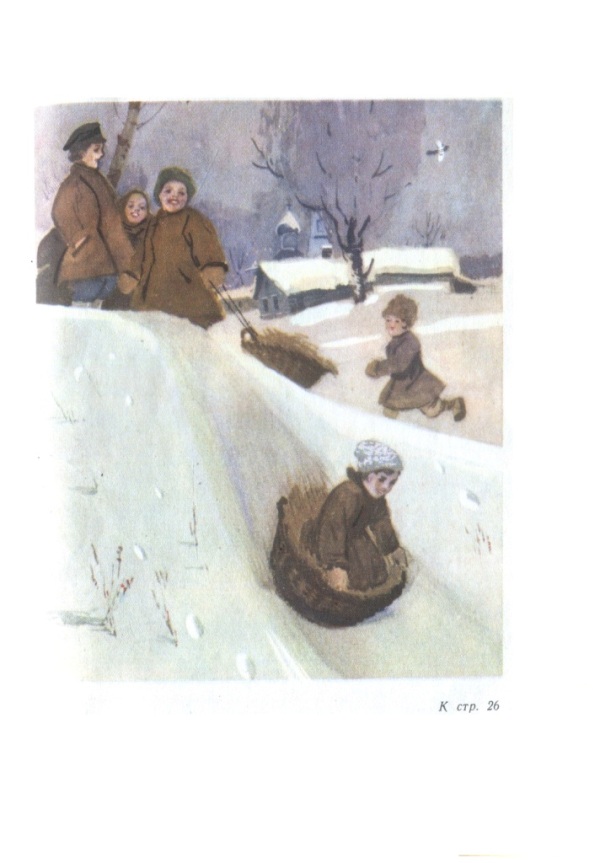

ПОД ГОРУ, В СУГРОБ

Все ребята катались на самодельных санках. Делали их без особой сноровки: на ребро ставили две доски с заструганными носами, три планки клали поперек. И одна рейка служила для распорки. У двух-трех мальчишек полозья были подбиты жестью, и санки скользили лучше: не зарывались носом в колдобины, не кувыркались при встрече с затвердевшей кучей конского навоза.

У Димки с Колькой ничего не было. Как видно, у деда Семена руки не доходили до этого: он занялся хорошей работой в барской усадьбе — строил новый курятник с железными сетками.

— Управляющий выдумал, чех, — говорил дед Семен. — Хочет, чтоб курица неслась прямо в лоточек. Подошел, руку протянул, и — готово! Не надо и в курятник лазить.

А может, из-за этого лоточка дед и проглядел, что молочным братьям пришла пора обзавестись своими санками.

Димка стал обхаживать отца. Он просидел возле него весь воскресный вечер, вздыхал и канючил:

— Пап, ну скажи деду, пускай санки сделает! Все катаются, а нам с Колькой хоть плачь! Нынче насилу у барской девчонки выклянчили. Эх, и саночки! Покупные, дальше всех летят! Мы-то не управились перед почтой, и — носом в снег!

— А ведь про это и стихи есть хорошие. Хочешь, почитаю?

— Давай! Только про санки не забудь.

Отец читал нараспев, как в школе, четко выговаривая каждое слово:

Вот моя деревня,

Вот мой дом родной,

Вот качусь я в санках

По горе крутой.

Вот свернулись санки,

И я — набок хлоп,

Кубарем качуся

Под гору в сугроб.

Все лицо и шею

Залепил мне снег.

Мне в сугробе горе,

А ребятам смех.

Все было так живо и верно в этом простом и милом стихе, что Димка хорошо заучил его с повтора.

— А я знаю! — засмеялся он. — Это ты написал. Небось видел из окна, как мы катались, и — написал!

Даже дед не удержался от смеха. Чудак этот Димка! И все у него проще простого.

— Есть у тебя салазки, батя? — Отец обнял Димку за шею. — Видишь, как растет мальчишка? Надо ему забаву дать. Последнюю зиму гуляет, с осени — в школу!

— Салазки не годятся: велики. Да и для хозяйства нужны. Придумаем что-нибудь. Завтра утром Кольку зови, — дед Семен кивнул Димке. — Отвезу отца, вернусь, тогда и займусь с вами.

В понедельник, до света, дед Семен запряг Красавчика и повез отца в школу. Сквозь сон — сладкий и крепкий на заре — Димка слышал краем уха, как гремели на кухне самоварной трубой и заслонкой, пили чай и разговаривали вполголоса. Потом Красавчик глухо топал копытами, заходя в оглобли. Мать стояла на крыльце и кричала вслед саням, мягко скрипевшим на снегу:

— Не застудись, Лешенька!..

Когда вернулся дед, на дворе шла война. Колька, крича во все легкие: «Вот свернулись санки!», дал подножку Димке и зарыл его носом в снег. Димка отряхнулся, набычился, ткнул Кольку головой в живот, сбил с ног в сугроб и заорал: «Все лицо и шею залепил мне снег!»

Дед Семен покачал головой, вынес из амбара две высокие круглые корзины, в которых носили сечку корове, складывали щепки или сосновые шишки для самовара, и перевернул их вверх дном.

— Теперь идите к закуте да стерегите, когда у Зорьки будет свежий помет.

Ребята уткнулись носом в щель, стараясь не сопеть. Но Зорька явно не торопилась. Принесли ведро воды, ковш, лопату. И — вовремя! На Димкин крик пришел дед Семен. Он подхватил лопатой теплый Зорькин блин, и ровным слоем разложил его на днище двух корзин.

— Морозом прихватит, начинайте поливать. — Дед Семен задал сено Красавчику и ушел строить барский курятник.

Эх, терпение! Где сыскать тебя? А надо — наспех такой самокат не сделаешь. И мороз, ну, просто расшалился: за нос берет, а корзину студить не хочет!

Колька не вытерпел, тронул слегка пальцем:

— Вроде прихватило?

Брезгливо тронул и Димка:

— Держит! Давай ковш!

Плеснули по ковшу воды. И опять время остановилось. И озоровать неохота. Сбегали домой, погрелись — на ровном днище стал блестеть тонкий, но заметный слой льда. Возвращались из дому раза четыре — лед все нарастал и нарастал. Распрощались под вечер: надо было переждать ночь, а утром плеснуть еще раз.

Колька забарабанил в дверь чуть свет.

Плеснули по последнему ковшику, перевернули корзины вниз дном, и — готов сказочный самокат деда Семена. Набили корзины сеном, привязали по веревке к ручкам и пошли на площадь пробовать.

Первая горушка начиналась острым мыском от Колькиной избы. Выводила она на дорогу, что вела мимо школы к почте и к лавке. Тут был край для маленьких. А катиться можно было и дальше: мимо чайной, мимо кузницы и неглубокого колодца без журавля, завернуть налево и мчаться до самой Омжеренки, где обочь с дорогой на Плохино сделали недавно прорубь — Иордань

— и святили воду.

Решили кататься с маленькой горушки. Сели на сено, как клушки, поджав ноги калачиком, раскачались и — понеслись. Корзины скользили быстро — просто дух захватывало! — и вертелись. Перед глазами мелькали то церковь, то начало горушки, то школа, то крутой спуск, то соседские избы, то почта: все видно, даже шеей крутить не надо!

Вылез Димка — перед глазами круги. Глянул на Кольку — шатается. Потряс головой, стало лучше.

— Ну еще: под гору, в сугроб! — крикнул он, дал знак Кольке и потащил корзину на высокий мысок.

Сбежались со всего села ребята, разглядели самокат, стали дразнить:

— Гля-кося! Димка как курица сидит! Эй, Димка, снеси яичко! Я на пасху буду катать!

— Колька! Корова еще по нужде сходила! Вертайся в закуту да подбирай! Ха-ха-ха!

Заглянули с переменки ребята постарше: долговязый и спокойный Сила, толстый озорной Витька.

— Шумилины горазды на выдумки. — Витька по-хозяйски оглядел корзины. — И заднице тепло, и вертится, как карусель на ярмарке. А ну, мелюзга, дай-ка я попробую! — Он отнял у Димки корзину, сел, как на скамью: самокат даже крякнул и приплюснулся.

Прокатился, понравилось.

— Ишь, какая штука — лучше санок. И ход хороший, и в голове туманит. Дед Семен выдумал?

— Ага.

— Правильный старик, рукодельный! Придется и мне после школы под корову лезть!

Через два-три дня все ребята катались на корзинах. С визгом и криком мчались друг за другом по косогору, и пушистый снег разлетался белыми брызгами, когда очередной неудачник зарывался головой в сугроб. И всем было смешно, совсем как в той песне про катанье с гор, которую со слов Димки все теперь знали назубок.

Кольке надоела корзина задолго до масленицы.

— Слышь, поговори с дедом: надо бы коньки сделать, — приставал он к Димке. — У барских-то девчонок «снегурочки» так и сверкают. И носы закорючкой, чтоб не падать, не гляди, что катаются по ровному, на катке. Сам надысь подсмотрел: там у них, возле бани, дырка в заборе, хорошо видно. Я им язык показал и — айда! Своему-то деду говорил, да что с него толку: ночь ходит, день спит…

Димку тоже заело, что барские девчонки обзавелись коньками. «Все им дают, чего не захотят. А у нас старая корзина с Зорькиным навозом», — горько думал он.

И по вечерам началась осада деда Семена. Мать не перечила Димке, но и к дедушке не приставала: она теперь шила распашонки, подрубала пеленки. А дед не сдавался. Он ставил так много условий, что у Димки голова шла кругом, и про Кольку он подумал с обидой:

«Глаза у него завидущие! Катался бы на корзине, и все! Так нет, коньки ему надо!»

А дед загибал палец за пальцем: и не врать, и не воровать, и в церковь ходить по воскресеньям, и научиться определять время по ходикам.

«Дорого обойдутся мне эти коньки! — невесело думал Димка и со страхом глядел на зажатые в кулак пальцы левой руки деда Семена. — Да что он? Уже на правую руку перешел! Знал бы, так и просить не стал!»

— Я обронил вчерась две копейки: от барина расчет принес, — скрипел дед. — Ты, поганец, поднял и не сказался. А Олимпий Саввич шепнул, что ты с Колькой купил четыре конфеты. Было?

Димка молчал.

— Было, спрашиваю?

— Ну… было…

— К обедни мать звала, сказался больным, а сам убежал кататься. Бывает, и ходишь, так ни одной молитвы толком не знаешь. С ребятами пересмеиваешься, рожи корчишь. В крещенье, когда к водосвятию стали выходить с хоругвями, Настеньке Чернышевой подзатыльник дал.

— Так она жиляка! Все дражнится!

— Побить можно и не в храме божьем. Особливо если за дело. Молитву будешь учить?

Димка скреб пальцем край стола и беспечно глядел на улицу, где тащилась с пустой сумой на левом боку старая нищенка Фекла.

— Повторяй: «Достойно есть, яко воистину…»

Димка пробубнил, не понимая слов, и шмыгнул носом, собираясь заплакать.

Дед надел очки. Сломанные дужки заменяла суровая нитка, которую он привычно заводил за лохматый затылок, и седые его волосы — мягкие и пышные — плотно прихватывались к голове.

— Что там? Который час на ходиках?

— Две стрелки, одна на другой, концами к потолку. Скоро обедать.

— «Одна на другой», — передразнил дед. — Полдень это! Двенадцать часов! А насчет обеда ты неплохо напомнил. Анна, на стол накрывать пора! — крикнул дед в горницу.

Мать перестала строчить на швейной машине и пришла в кухню греметь миской, ложками, ухватом.

Втроем сели с одного края стола, под божницей, стали хлебать щи. Димка заспешил. Дед — не больно, но обидно — стукнул его по лбу деревянной ложкой:

— Не части! Ешь с отворотом: хлебнул, положи ложку на хлебушко. Прожуй, как положено, и опять тянись. Есть научишься, тогда и про коньки разговор пойдет.

Димка снова шмыгнул носом, и горькая слеза — чистая и ясная — тяжело упала в ложку.

— Полно, батя! Чего куражишься? Не даешь и пообедать спокойно, — мать вынула из миски ноздреватый сахарный мосол и положила его перед Димкой.

— Ладно, ладно! — Дед и сам смекнул, что хватил через край: взялся за внука круто, да, как видно, все подряд он и не осилит.

После обеда он затащил Димку на печку и решил проверить его на загадках:

— Ты да я, да мы с тобой. Много ли стало?

— Я и ты. Два!

— Верно. Только говорить надо — двое… Сам худ, а голова с пуд. Что это?

— Колька! Совсем тощий, а голова здоровая!

Дед засмеялся.

— Нет! Безмен это. Я тебе такие загадки даю, что на каждую есть ответ в кухне. Ну-ка, сообрази: висит — болтается, всяк за него хватается.

— И я хватаюсь?

— Не один раз на дню.

Димка огляделся и крикнул:

— Рукомойник!

— Угадал! Теперь слушай хорошенько: и шипит, и кипит, в дырочку льется, а станешь пить — жжется.

— Э! Самовар! Вот что!

— По этой части ты мужик толковый. Так и быть: придется тебя уважить…

Вечером дед Семен взялся мастерить коньки. В кухне запахло лесом, как в сочельник, когда синеватые иглы маленькой елки скупо освещались в горнице грошовыми восковыми свечками.

Дед разрезал ножовкой еловый чурбак — без сучков, прямостойный и круглый — на четыре доли, отстругал их на верстаке, словно делал новую щеколду к двери. Долотом пробил по узкой щели, длиной в четверть, и просверлил по две дырки — с носа и у пятки. Кое-где прошелся кривым и острым садовым ножом, зачистил шкуркой, и готовые колодки улеглись рядком на подоконнике.

На другой день в кузнице, где под ударом молота по раскаленному железу каждая золотая и багровая искра так и норовила попасть Димке в глаз, дед с кузнецом Потапом отковали четыре острых лезвия и вогнали их накрепко в колодки.

Получилось четыре коротких полоза: впору и на лапти и на валенки. Продень веревки в дырки, примотай к ноге покрепче, чтоб не ерзали под подошвой, и — кати!..

— Не воруй! — Димка подал Кольке первый конек. — Не ври! — подал второй. А про церковь, как говорил дед, про ходики и про загадки он позабыл: торопился набить пухлую синюю шишку на лбу, с которой и приплелся домой к обеду — жаркий, красный и счастливый.

А барские девчонки, как услыхали про Димкины коньки, побросали свои «снегурочки» и стали ходить на лыжах.

Но у Димки в эту зиму дело до лыж так и не дошло.

ГОСПОДА БУЛГАКОВЫ

ГОСПОДА БУЛГАКОВЫ

РЫЖИЙ БАРИН

Барин был в селе чудной.

Полгода о нем и слуха не проходило: жил он на теплых заграничных водах и крупно играл — не то в картишки, не то в рулетку. А недавно прикатил на тройке — высокий, рыжеватый, с бородкой, как у царя, в романовском дубленом полушубке и с медвежьей меховой полостью в санях. И словно всем он стал на пути: кому — в добро, а кому — во зло. И каждый день и в каждой хате толковали о нем вдосталь.

В селе неплохо знали своего барина: кончился у него загул! Как хороший скакун на бегах, крепко уходился он на чужой стороне, притащился под родную крышу и начнет теперь выкомаривать: собирать долги за старые годы, объезжать молодых лошадей на кругу под каштанами, что-то ломать и строить.

Сиделец Ванька Заверткин — торгаш из винной казенной лавки, из монопольки, — увидал барина, мигом запряг каурого и помчал на открытых санях в Козельск за водкой.

Лавочник Олимпий Саввич заметил, как резво укатил сиделец, запряг вороного и махнул в Плохино за бархатным пивом. И вез его для барина, укрыв от солнца новым ватным одеялом.

Кузнец Потап поскреб пятерней в затылке — и прикупил два воза древесного угля: барин заводной, глядишь, мимо кузни и не пройдет!

Повар сбился с ног и всем говорил, что барин дал ему наказ: строго держать русский стол.

— Так и распорядился, чтоб кажин день было горяченько, пекленько, вкусненько, холодненько да кисленько!

— Квасу ему со льдом кислого! Да рассолу огуречного — бочки две. Вот и войдет он в норму! — шутил дядя Иван.

Дед Семен навострил рубанок, два топора, пилу и сидел по вечерам, как клушка на гнезде, все ждал: не позовет ли его барин?

Даже дед Лукьян приосанился: побрил подбородок, распушил седые баки и стал похож на старого генерала, который по рассеянности обрядился в рваный зипун, холщовые портки и разбитые лапти.

А Димка жалел, что не примчалась барская лихая тройка в знойный летний день. Встретили бы они с Колькой ее у околицы, распахнули ворота от старой толстой вереи, и кинул бы им барин полную горсть серебра!

А мужики, которые с давних лет были в хорошей замазке у барина — кто деньгами, кто зерном, вздыхали и говорили промеж себя вполголоса:

— И нанес же господь этого рыжего черта! Крути не крути, а прижмет! Вот уж истинно гуторил умный бедняк: хвали рожь в стогу, а барина — в гробу!

Им оставалось одно: крутить да выкручиваться. Застонали они, заохали: кто — с животом, кто — с почечуем, кто — с прострелом, кто — с зубной болью. И чередой потянулись к дяде Ивану, а из больницы на печь. И полеживали там, чтоб не поволок их стражник за старый должок барину в холодную блошницу при волостном правлении.

Как-то вечером пришел дядя Иван и сказал, кивнув в сторону барской усадьбы:

— Был я у него с визитом. Чванится Вадим Николаевич: и стул не предложил и руки не подал. А мне, Леша, и стукнуло в голову: с какой стати? По фамилии судить, так Булгаковы не из знатного дворянского рода. Ты знаешь, что такое булга?

— Нет.

— Тревога, суета, беспокойство. А булгаки, на поверку, просто маклаки: шурум-бурум, старье берем! Кошкам да собакам хвосты вертели, а шкурки меняли на всякую мелочь, на щепетильный товар.

— Да брось ты выдумывать, Иван! — сказала мать в сердцах. — Со зла такое городишь!

— Все, что говорю, истинная правда!

И пошел дядя Иван и пошел: помаклачили Булгаковы на грешной земле, даже при дворе императора послужили, а теперь валятся под откос. И ничего у них не ладится, одно лишь беспокойство себе да людям, которые еще с ними якшаются.

— Страшно начался двадцатый век у наших Булгаковых, — дядя Иван расхаживал по кухне. — Братец барина — Роман Николаевич — повесился. Был этот Роман ни в отца, ни в мать. Про што-то такое он думал, чтоб мужику жилось малость легче. Помню, вздорил он с папашей, с генералом, из дому убегал. Иногда ночевал на сельском покосе, с народом, а то пропадал на охоте. А где его нашли? В Америке, на резиновых подтяжках висел.

Димку так и затрясло от страха. Знал он этот глубокий овраг, заросший вязами, кленами и липами. Все лето из него несло прелью и дурманом — от сырости и плесени, от буйных сочных трав и высоких лопушистых цветов. И по-правильному назывался он Обмерикой: старый барин при разделе земли урвал в том месте большой выгон у мужиков.

И на самом толстом вязе в этом овраге висел барин-мертвец!

Сколько раз пробегал Димка без страха мимо Обмерики к дальней околице. А теперь будет бояться, особливо по вечерам, когда покойники поворачиваются в гробу, чтобы в полночь выйти на волю и посидеть на зеленых кладбищенских холмиках.

— И оставил Роман завещание, — перебил Димкины мысли дядя Иван, — выдать всем слугам жалованье за три месяца вперед в его поминки и на тот же срок кормить мясом вволю его собак: легавых, борзых и гончих. А главное, скостить с мужиков всю недоимку, все долги барской конторе! Да, был один мало-мальски сносный человек в семье, да и тот не выдюжил — ушел из жизни ни за грош!

Димка словно первую книгу читал — про барина и про его семью, о чем слышал он только урывками.

Папаша барина — камергер царя Александра Третьего — отправился на тот свет через год после Романа: выпил яду в калужской гостинице, когда прокатили его на выборах в предводители дворянства. Был он генерал злой, властный, настоящий барин-крепостник. Память о нем сохранилась недобрая: даже мимо каменного его склепа мужики проходят без всякого почтения. И только сердобольные бабы вспоминают о его превосходительстве, когда идут в церковь: над вратами из зимнего притвора в летний вмазана им в стену большая картина — Иисус Христос, в длинном женском шушуне, идет по воде, отшлепывая голыми пятками по малым волнам Генисаретского озера.

Остался у генеральши один сын — Вадим. Генеральша — важная, сердитая, молчаливая. Летними вечерами, приехав из Питера, сидела она на балконе белокаменного большого дома, и все снимали издали шапки и картузы в ее честь. Димка видел ее не раз, да подойти поближе боялся.

И еще осталась у генеральши дочь — Мария Николаевна. Она вышла замуж за немца Бурмана и жила верстах в пяти от села в имении Кудеярово, на краю обширного Брынского леса.

Там Бурман выстроил дом, как у фон Шлиппе, под черепицей. А рядом поставил заводишко, похожий на просторную кузню, и рабочие штамповали ему фигурные пепельницы из чугуна.

Заводишко примыкал к пруду, где Бурман развел карасей. Прошлым летом привезли их в село — золотистых и широких, как лапти, — и пустили в сажалку, возле Омжеренки: генеральша ждала в гости архиерея, который выгнал отца из школы. А кузнец Потап с дедом Лукьяном прознали, что никакой охраны возле сажалки нет, и этих карасей выловили! То-то было смеху! Скандал на всю округу: не отведал архиерей карасей в сметане! А Димка с Колькой и на постном масле съели Лукьянову долю! Хорошо! Только дед Лукьян взял клятву: про это дело — ни гу-гу! Рассказать бы сейчас об этих карасях, да нельзя!..

Засиделись на кухне поздно. И Димка опасался, что дед Семен завалится на печь или мать уйдет в горницу — не захочет слушать всякие байки про барина, и разговор прекратится.

Но в дверь постучали, и вошел дед Лукьян: по бритой бороде и седым густым бакам — чистый генерал, а по разбитым лаптям и рваным онучам — голь перекатная.

— Хлеб да соль! — переминаясь с ноги на ногу, он стоял в дверях и мял шапку.

— Садись, дедушка, — мать налила ему чай.

— Вышел свой пятак заработать от барина, гляжу — у вас огонек. Вы уж того… не обессудьте, — он положил на подоконник колотушку с шапкой, сел за стол. Но к чаю не притронулся.

— Да ты что, Лукьян? — ласково сказал отец. — При дяде Иване, что ли, церемонии разводишь? Пей! Мы тут про барина толкуем.

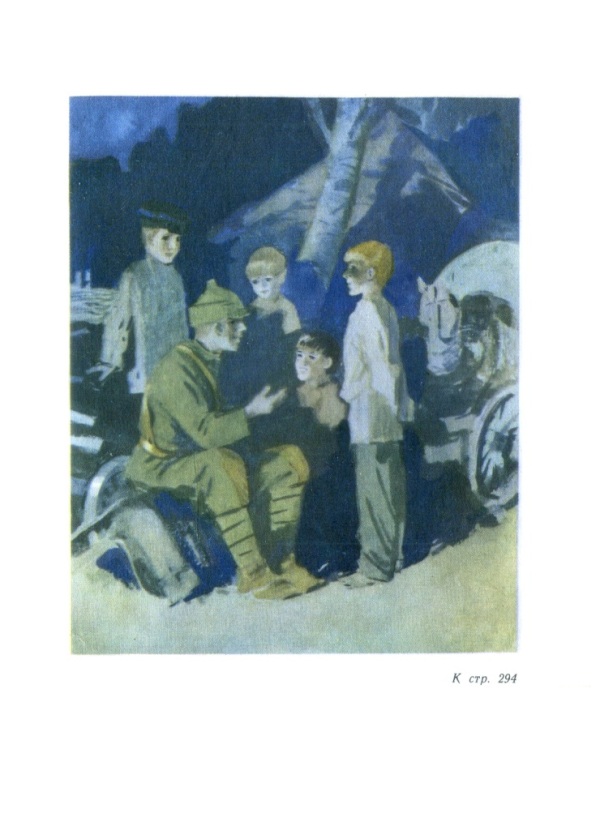

И рассказал, как охотился по весне барин с Костиком Родиным на разливах Жиздры.

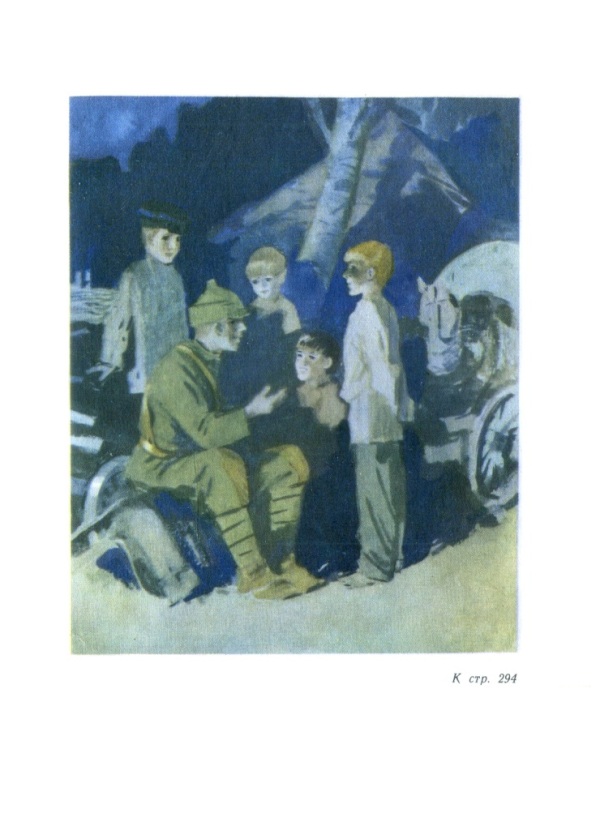

— Подгребаюсь я веслом к островочку — маленький такой: с нашу кухню. Слышу: визжит кто-то, жалобно, надсадно. Подъезжаю: мальчонка в шалаше. Зипунишка в заплатах, сам синий от холода, и в глазах у него — страх. Годов ему восемь, чуть больше Димки.

Один. И — на таком пятачке! А кругом на три версты — студеная и грязная вода в лугах. Спрашиваю:

«Ты чего тут?»

«Барин велел», — отвечает мальчонка и — в слезы.

«Садись, домой подвезу».

«До вечера велено».

«Да зачем?»

«На счастье. Кричу, селезней пужаю, а они на барина налетают. Слышь, палит?» И заголосил: «А-а-а!»

«И что ж тебе перепадет от барина?»

«Двугривенный мамке посулил. Да страшно сидеть-то: надысь барин уехал с Костиком на жарковские хутора да всю ночь и гулял там. А я со страху чуть не помер: водяной до света в кустах возился. И лягушка мне на морду сиганула».

Дал я ему кусок хлеба и спички оставил: пусть хоть у костра погреется… Идиотская затея с этим мальчишкой!..

— А ведь ты, Лукьян, за посаженого отца был, когда барин женился? — спросил дядя Иван.

— Какой за посаженого! — прошамкал дед. — Навел его на Варьку да и к отцу ее — Митьке Казанцеву — сватом ходил, когда барин, решил за благословлением сбегать. А Митька жадюга — чайную открыл, как дочку пристроил, да не больно-то зовет в гости.

Дед Лукьян перевернул чашку вверх дном, перекрестился.

— Вышло это у барина ненароком. Одни болтают: по пьяному делу, другие: из озорства. А про любовь никто не баит. Девка, правда, была смазливая — чернявая, кровь с молоком. Да вы ее не хуже моего знаете… Да… Учился барин в Санкт-Петербурге, в какой-то лицеи. И в татьянин день видался с приятелями в Москве, при веселом застолье: обычай такой соблюдался. Дело было в войну с японцами, под пятый год. И промеж себя барчуки спорили: а ведь слабо нам, господам, на деревенской девке жениться? Не дурак затеял такой спор! Свои-то бабенки среди господ все больше кволые, а наша девка — что твоя молодая сосна: и здорова и красива… Кто-то и ляпни: кто на деревенской женится, тому и свадьбу справлять всем дворянским миром. И собрать приданого не менее десяти тыщ золотом. Вот наш барин на этот золотой мешок и клюнул: генеральша в те дни строго его держала, не при деньгах…

Развел дед Лукьян эту историю про барскую свадьбу. Димке — не до сна!

— Пока барин на каникулы приехал да пока я навел его на Варьку, прошло лето. Задумал барин жениться, а ходу ему нет: гости понаехали, старая генеральша все еще на балконе прохлаждается, а при ней и не думай! И вся дворня на ее стороне: лизоблюды, наушники. Тронь коня с тарантасом со двора, крику не оберешься. А барин чумовой, задумал — значит вынь да положь. И такую он комбинацию подстроил, что потом все ахнули и по всей губернии звон пошел.

— Ну-ка, ну-ка! — Дядя Иван сел рядом с Лукьяном.

— Перво-наперво решил он у генеральши правую руку отнять; вызвал к себе управляющего Чукова — был такой еще у старого генерала, и по чину — урядник, а при нем шесть стражников. Его убрали, когда Семена Васильевича высекли, и пошло среди мужиков брожение: мало того, мол, что сами с усами, дык еще у них и урядник в услужении! Пришел этот Чуков, выслушал через барина генеральшин приказ и, как миленький, поскакал в Козельск с бумагами. Туда-обратно шестьдесят верст, и, выходит, управляющий свадебному делу не помеха.

— Удумал, каналья! — засмеялся дядя Иван.

— Да. Взялся барин за маменьку: надо и ее с места стронуть. Подделал он руку своей сестрицы и подал генеральше письмо: так, мол, и так, маман, занедужила я крепко и непременно хочу вас видеть сегодня. Генеральша схватилась за голову:

«Мигрень у меня, Вадя. Да и поздно, на улице так сыро».

«Полноте, маменька! Мари вас так ждет! Укроетесь пледом, кони отличные, Борис Антоныч мигом вас домчит».

«Ну, будь по-твоему!»

Борис Антоныч надел плисовую безрукавку, широкие кучерские штаны, красную рубаху, шляпу с пером и крикнул у крыльца:

«Тпру! Пожалте, ваше превосходительство!»

Укатила генеральша в Кудеярово, к господам Бурманам карасей кушать! Всех раскидал барин, заторопился. Сам сел в тройку за кучера да махнул за Варькой на мельницу: она первую рожь молола. Схватил ее, как была в лаптях, в зипунишке, в поневе, кинул в карету, мимо села крюк дал и — под Сухиничи, в село Радождево. Там поп был забулдыга: мать с отцом, деда с бабкой, кого хошь продаст за катеринку! Обкрутился барин под венцом — и на станцию. А тут Чуков скачет! Замешкайся поп хоть на пять минут, все бы прахом пошло!

— А что вышло-то? — спросил дед Семен. — Я забыл про это.

— Не доехал Чуков до города, вспомнил про какие-то бумаги. Возвертается в имение, а тут полный разгром. Ну схватил меня за грудки, до всего доискался: я как на духу сказал. Да и куда денешься? Страшный был урядник. Оседлал Чуков коня да со стражником в Сухиничи. А Вадим-то Николаевич поцелуйчик ему послал из вагона и — был таков!..

— Вот тебе и Вадя-дурачок! Почти до самой свадьбы на ходулях ходил, с ребятишками игрался, а какой номер отколол! Ну, распотешил ты меня, Лукьян Анисимыч! Всю бы ночь слушал, да надо хозяевам покой дать! — Дядя Иван стал одеваться.

— Да и я пойду. Засиделся, а пора колотушкой греметь, — сказал дед Лукьян и поплелся в ночной обход.

Через день пришел дед Семен из барской усадьбы.

— Ты приберись, Анна, на скорую руку. Управитель шепнул: пойдет барин гулять, завернет к нам — работешка наклюнулась.

Барин показался на площади под вечер. Шел он — высокий, в новой поддевке, в мерлушковой шапке, белых бурках, с борзой пегой сукой и упругим арапником из мягкой кожи.

— Здгавствуйте, Анна Ивановна! И Семен Васильевич! — Барин уложил суку возле двери, раскинул полы поддевки и, широко расставив ноги, уселся на табурет посреди кухни. Пахло от него хорошим табаком, духами и нафталином.

Он огляделся, заметил Димку, который прятался за широкой спиной деда.

— Гастет малец! И бедовый, скажу вам. Оленька жаловалась, что с ног ее сбил. Но что поделаешь? Дети! И такие шалости в их хагактеге.

Мать с дедом, как по уговору, глянули на Димку, и он так зарделся, что даже уши стали пунцовыми.

«Тоже жиляка, хуже маленького, — подумал Димка, — а мог бы и помолчать: за язык никто не тянет. И говорит смешно: разгакался. Ну, подстерег, когда на площадь вышла, и сбил. А чего она задается: на лыжах фасонит и прокатиться не дает. И язык кажет!»

— Вам, конечно, сказали, Семен Васильевич, что я по делу. Мой стиль во всем английский, это вы знаете. А сейчас в моду входят деловые амегиканцы. И эти, извините, сукины дети, недавно на весь миг пготгубили, что за одни сутки постгоили жилой дом. Я хочу показать, что гусские умельцы могут стгоить быстгее. План у меня оггомный, о нем я буду говогить на сельском сходе, а габоты для вас хватит до петгова дня. Но пегвое дело — утегеть нос амегиканцам. Мои условия: одна комнатка, как ваша кухня, два окна, небольшая ггубка, как бывает в гогнице.

Он никак не мог сказать слово «грубка» и выдавил из себя что-то похожее на «ггубку». Махнул рукой и залился смехом:

— В Евгопе пгивык болтать на языке бгитанцев, и такие гычащие звуки пгосто не выговагиваются. Ха-ха! Но вегнемся к нашему делу, Семен Васильевич! Высота, — он встал и дотянулся поднятой рукой до потолка, — пгимегно такая. Кгыша — односкатная, железная. Конечно, двегь, две ступеньки на кгыльце, но обойдемся и без пегил и балясин. Фундамент самый пгостой — четыге блока по шестнадцать кигпичей. Вы назначаетесь стагшим. Подвигайте агтель, и — с богом! Сгок — меньше суток. Габотать начнете в четвегг на масленой, накануне дня моего гождения! Я плачу за все, как у вас пгинято говогить, гамузом — пятьдесят гублей. Вот задаток.

Вадим Николаевич распахнул поддевку и из коричневого раскладного кошеля на шелковой подкладке достал и подал деду сложенную пополам новую десятку.

Когда барин ушел, дед Семен про Оленьку и не вспомнил. Он отдал матери десятку и весело сказал:

— Сходит барин с ума! А что нам от этого? Одна польза!

Он оглядел инструменты, зачем-то перевесил фартук поближе к двери и опять засмеялся:

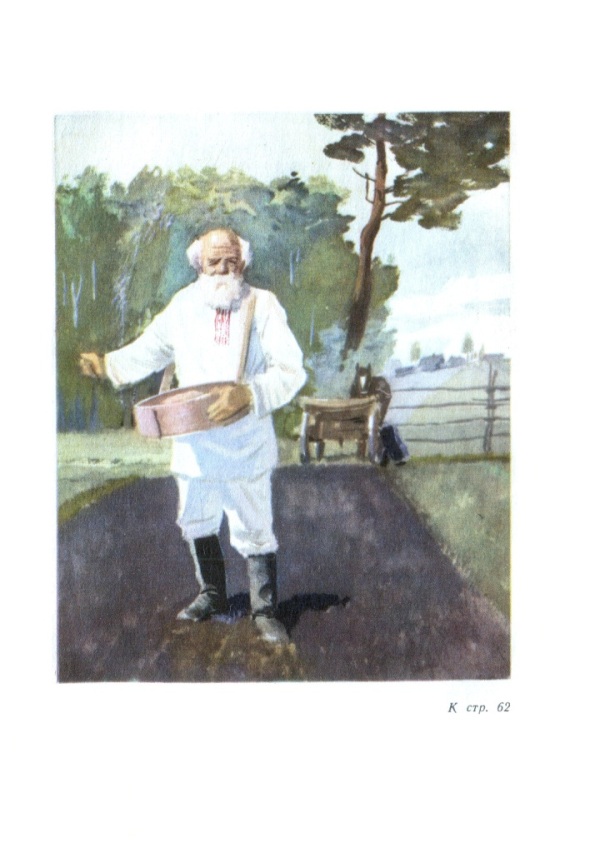

— А подумать, так интересно это: утереть нос американцам! Пойду-ка сбегаю место оглядеть да и с дружками потолковать.

Почти все село сбежалось глядеть, как дед Семен с артелью утирал нос американцам.

Работали впятером, на западной окраине барского сада, окруженного липами в два ряда, почти против больничной бани. Дед Лукьян был шестым — за подсобника: носил воду, известь и глину, замешивал раствор, помогал, где двоим не хватало пятой руки.

Он суетился больше всех, как человек при чужом деле, который не знает, за что ухватиться, семенил по тропе от колодца с ведром воды и успевал подмигивать любопытным бабам:

— Блошка банюшку топила, вошка парилася, таракан воду носил!

И его веселое настроение передавалось всем, кто строил этот домишко для барина.

Работа шла ходко. Дед Семен, конечно, схитрил. Он успел за это время сделать дверь, притолоку и две рамы. А в усадьбе у Булгаковых нашлись в запасе подходящие сосновые венцы, которые хорошо шли в дело. Да и кузнец Потап не дремал: загнул края у листов жести. Все остальное делали на месте: заложили блоки, стали класть бревно на бревно, в лапу, конопатили и размечали простенки между окнами. А печник Андрей, сидя на корточках, колдовал над кирпичной печной коробкой. Сперва он был виден весь, затем — по плечи, а к вечеру, когда вставили рамы, лишь в окне виднелся его рыжий собачий треух.

Над участком не затихали дробный перестук трех топоров, визг пилы на две руки, глухое падение щепок на притоптанный снег, веселое кряхтение плотников на любимой спорой работе, легкий скрежет мастерка в ловких руках Андрея, шепелявый голосок Лукьяна и незлая брань деда Семена, когда что-то не клеилось как надо.

Димка с Колькой три раза на день носили дедам и молоко, и хлеб, и даже горячий горшок с гречневой кашей, а возвращались домой с корзинами, доверху набитыми ароматными шуршащими стружками, смолистыми плоскими щепками с острыми краями.

К вечеру дед Семен велел принести свежую рубаху: взмок. Да и с каждого его дружка пот валил в три ручья. Но работа не останавливалась.

А когда Димка с Колькой улеглись спать, снова началось оживление. На стройке разожгли большой костер, да еще барин приказал развесить на липах пять зажженных «летучих мышей». И парни с девчатами — в ночь после посиделок — завели у костра игры и песни. А кто-то и завлекся барской затеей, помогая выводить трубу и настилать кровлю. Да и всяк из парней хорошо понимал, что после такой работенки худо-бедно, а на ведро водки в монопольке поубавится.

За ночь дом вырос, и как полыхнула заря, глядел он на мир новыми окнами, в которых отражался золотистый и розовый снег раннего погожего дня. И в девять утра, розно через двадцать три часа — минута в минуту! — барин сел на сосновый чубак посреди пола, оглядел почерневших и осунувшихся мастеровых, которые без сил развалились по углам, возле стен, и бросил своему управляющему:

— Всех напоить! В стельку!

Сделал широкий жест рукой и задымил папироской. Был он в этот миг мальчишкой, которому совсем зря навесили рыжую бородку государя императора.

Но он был все же барин, именинник, и красовался перед мастеровыми. А они вдруг стряхнули с себя усталость и гоготали вместе с ним над чванливой Америкой.

Дед Семен пил и гулял до субботы: приканчивал веселую масленицу. А перед вечером, когда ему совсем разломило башку, запряг Красавчика, усадил отца с матерью, пихнул в розвальни Димку с Колькой и Лукьяном, примостил на запятках дядю Ивана, гикнул, как разбойник, и помчался по селу, за околицу, до ветряной мельницы, где свежим февральским ветерком выдуло у него из пьяной головы всю дурь.

ДЕД СЕМЕН ГОВОРИТ ПРО ЛЮБОВЬ

Дошла очередь и до благочинного: пришлось ему великим постом схватиться с барином.

А началось с того, что задумал барин открыть театр в яблочном сарае. И пока дед Семен помаленьку городил помост для актеров, стал он набирать людей в хор.

В середине поста в большой людской набилось народу — не продохнешь! Барин сидел в кожаном кресле и обмахивался душистым платочком: по всей комнате стелился тяжелый дух от зипунов и онуч, долго залежавшихся на печи.

С левой руки от барина, в простенке между окнами, чернел высокий ящик фисгармонии, а возле сидел, подбоченясь, и глядел на всех одним острым черным глазом старый регент Митрохин. В просторной крылатке, горбоносый, сутулый, с длинными руками, как крылья огромной летучей мыши, он казался Димке страшным, чужим и далеким. А когда один его глаз, бегая по раскрасневшимся лицам мужиков и баб, вдруг прицеливался в Димку, тот совсем робел и прятал голову за Колькин затылок.

— Сейчас будут Стешку пробовать, — Колька толкнул Димку локтем в ребро. — Вот увидишь, эту возьмут!

Стешка скинула синий шушпан и вышла в круг в красивом праздничном наряде: шерстяная клетчатая понева с бахромой, вышитая рубаха — в ромашках и полсапожки с резинками. А на покатых и широких плечах ее расстилался драдедамовый пунсовый платок.

— Что петь будешь? — спросил ее регент.

— «Травушку».

Митрохин задвигал ногами. В ящике засипело, словно там тяжело дышал уставший человек. Длинные руки регента вылезли из-под крылатки, тонкие пальцы пробежали по черным и белым клавишам: они что-то искали в высоком ящике и — нашли. И Стешка, притопнув три раза острым носком правой ноги, затянула протяжную, грустную песню:

Я ли в поле да не травушка была,

Я ли в поле не зеленая росла;

Взяли меня, травушку, скосили,

На солнышке в поле иссушили.

Ох ты, горе мое, горюшко!

Знать, такая моя долюшка!

Димка никого не хотел теперь видеть в душной людской: ни барина, ни плотной и такой жаркой толпы, сбившейся возле стен и у двери. Ему нужна была лишь одна Стешка, ее задушевные слова, ее сильный и звонкий молодой голос. Но почему-то нужен был рядом со Стешкой и этот одноглазый регент: он подправлял песню, вел ее вперед, и она звенела, как он хотел, и ширилась, и плакала. И Димка всем своим существом понимал, что была Стешка зеленой травинкой и стала душистым сеном; была пшеничушкой, да срезали ее серпом и положили в сноп; была стройной калинушкой в поле при дороге — поломали люди, в жгутики посвязали; была счастливой доченькой у батюшки, как нарядный цветочек! Так взяли ее в неволю, повенчали с седым немилым мужем! И снова плакал припев, от которого перехватывало в горле: «Горе мое, горюшко! Знать, такая моя долюшка!»

Мужики и бабы не знали, что делать: кричать, плакать, смеяться, хлопать в ладоши? И они молчали затаив дыхание. И в необычной тишине, которую принесла под конец эта Стешкина песня, раскатисто загремел голос Митрохина:

— Эх, Степанида! Был бы я помоложе да при двух глазах, пели б мы с тобой, красавица, в Белокаменной!

Стешка зарделась, схватила шушпан и припала счастливым лицом к плечу подруги. Мужики и бабы весело загалдели, барин махнул платочком.

— Берем, берем! Кто следующий?

После Стешки было мало охотников. Но две бабы вызвались и крикливо — с надсадным визгом — пропели по частушке. Да и мужичьи голоса не пошли в счет: кто хрипел от застарелой простуды и едкого самосада, кто скрипел, как немазаная телега, и никак не мог попасть в тон.

Взяли только Гришу. Он лихо прокричал «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья», словно его и впрямь задумали взять в солдаты. И регент сказал, что с такой глоткой вполне можно петь в хоре, но стоять надо на втором плане, возле театрального задника на сцене.

Барин не очень огорчился этой неудачной пробой и переметнулся в школу. В старших классах ребята знали грамоту, и при виде нотной бумаги с точками и закорючками у них не мельтешило в глазах.

Посулил барин мальчишкам и девчонкам по алтыну за спевку, они и убежали из школы. И каждое утро горланили теперь в людской. Управлял ими Митрохин. И так повернул дело, что они липли к нему, как мураши к свежему меду. В перерыв начинал он с ними небывалую в селе игру. Посадит мальчишку на табурет да как глянет на него страшным черным глазом, тот голову набок и — спит; а во сне проделывает всякие штуки, как Митрохин скажет: сено косит, руками под берегом раков ловит, от пчел отбивается: то-то весело!

Как-то заглянул на спевку любопытный дед Лукьян. Увидал, что Митрохин проделывает, и сказал:

— Спробуй-ка и меня, господин певчий. Ну-тка, я и не поддамся!

И чего только не выделывал перед ребятами старый солдат! С березовой метлой «на караул» стоял, отбивал лаптями парадный гусиный шаг, лез на стенку — штурмом брал турецкую крепость!

А благочинный в это время был в отъезде в селе в Медынцеве. Там совсем спился молодой поп на масленой: рясу снес в монопольку и хотел сменять на водку престольную чашу от святых даров. И благочинный, как старший в округе поп, прихватил с собой трех священников из окрестных сел и устроил суд над пьянчужкой. И здорово прищучил его: заставил три недели кряду класть поклоны перед алтарем — сто раз на дню бить себя в грудь и посыпать голову пеплом.

А когда благочинный вернулся домой да увидал, что творилось без него в людской у барина, коршуном налетел на регента:

— Креста на тебе нет, Митрохин! Срам какой: великий пост, прихожане повсеместно о душе пекутся, а ты тут песенки про любовь разводишь да сеансы гипноза устраиваешь! Я тебя согну в бараний рог! Ты у меня наплачешься! Сейчас же отпусти детей в школу!

— Увольте, отец Алексей! — заюлил Митрохин, припадая губами к пухлой руке благочинного. — Я человек кругом подневольный: вам пою на клиросе, и хор у меня справный. А тут — барин. С него и спрос.

— Ну, я и с ним поговорю! — пригрозил благочинный. — А вы, — он навел бороду на притихших ребят и поднял над головой трость с набалдашником, — живо в школу! И про всякое баловство забудьте!

Людская мигом опустела. Отец Алексей, сердито засаживая трость в посеревший весенний снег и придерживая над лужами длинные и широкие полы тяжелой шубы, направился в деревянный флигель, что стоял рядом с оранжереей, где круглый год зеленели или цвели кусты, а сейчас, сквозь рамы, золотились лимоны. Во флигеле и жил барин с двумя девчонками и со своей Варварой, которую не допускала старая генеральша в белокаменный дом с широким балконом.

О чем шла речь у благочинного с барином, в селе об этом не знали. Только ребята стали бегать на спевку по вечерам, и все больше тайком. Барин передал сельскому старосте через управляющего, что надумал он строить новую школу, на выгоне, ближе кладбища. И школа эта не простая, а в честь трехсотлетия дома Романовых. Театр же откроется не постом, как обещал барин, а на третий день пасхи.

В страстную субботу дед Семен истопил баню. Вымылись мать с отцом, дед Семен, принарядились и пошли ко всенощной. А Димка попарился с дядей Иваном и с ним остался встречать праздник дома.

После великого поста — а дед Семен соблюдал его в семье по всей строгости — у Димки и дяди Ивана глаза разбегались от богатого застолья: пирамидой высилась сырная пасха; на тарелках, где недавно пустил зеленые усики молодой овес, разноцветным кушаком лежали крашеные яйца; янтарным жиром исходил горячий окорок, запеченный в тесте; так и манили к себе сочные пироги с капустой.

— Что ж, начнем помалу? — Дядя Иван поставил на стол пузатый графинчик с водкой. — Для тебя с мамкой где-то есть у деда Семена наливочка, — он поднял крышку коника и достал бутыль, в которой на дне сбились в кучу побуревшие вишневые ягоды.

— А как же боженька? — Димка глянул на горящую лампаду, на образ и, тяжело вздохнув, проглотил слюну. — Он же еще не воскрес?

— С богом я договорился, — шутил дядя Иван, разливая вино в рюмки. — Он мне и сказал: «Живи, Иван Иванович, меня понапрасну не задевай, ни к селу ни к городу не божись, гадких слов обо мне избегай. Сделаешь так, и не буду тебя замечать. А в церковь ходи: хоть раз в году, на четвертой неделе поста, и сдавай все грехи благочинному».

— А почему так?

— Бог далеко, и что ему за нужда нас с тобой из-за всякой мелочи бить перстом по макушке? А поп близко: за каждым глядит, все видит, блюдет закон божий. И чуть что выйдет ему против шерсти, сейчас же за стол сядет, перышко обмакнет в чернила, кинет письмо в почтовый ящик к господину Терентьеву Петру Васильевичу, и — пропал твой дядя Иван не за понюх табаку. Так что, племяш, с богом и ты когда-нибудь договоришься, а попа, станового или исправника — за три версты обходи. Дед Лукьян правильно говорит: с царем не бранись, с барином не дерись, а попа не подковыривай. Особливо такого, как наш благочинный… Ну, за твое здоровье и… с праздничком!

Дядя Иван выпил, закусил и завалился спать, а Димка побежал на площадь. Пять мужиков притащили из церковной сторожки короткую медную пушку, зарядили ее, и кузнец Потап, щурясь и далеко отставляя руку, тронул горящим факелом кучку пороха у запальной дырки. Громовое эхо отозвалось в барском саду, в просторных окнах каменного дома старой генеральши и под церковной крышей.

В глубине церкви, за распахнутыми и ярко освещенными вратами, под плясовой мотив грянул хор Митрохина: «Святися, святися, новый Иерусалиме, слава бо господня на тебе воссия!» Кто-то громко крикнул за оградой: «Христос воскрес!», и сейчас же затрезвонили все одиннадцать колоколов на высокой стрельчатой колокольне.

Мужики стали христосоваться, вытирая рукавом усатые рты. А у Димки заныло, завело ниже пояса. Он ухватился за живот и со всех ног бросился в нужник.

Что ни делал с ним дядя Иван — не помогло. Димка корчился на своей кафельной лежанке и, когда схватывало невмочь, кричал уныло и жалобно:

— Ой, мама! Ой, мама, живот!

Пришла мать — радостная, сияющая, с куличом, завернутым в чистый белый платок. Ласковыми руками перенесла она своего Димушку в постель, легла рядом — такая чистая, добрая, мягкая, теплая, — провела легкими пальцами по разметавшимся волосенкам сына, погладила ему животик и замурлыкала, как в том, уже далеком, первом детстве, когда он так любил засыпать под ее колыбельную песню.

— Ты совсем, мамочка, святая! — Димка обнял мать, прильнул щекой к ее груди.

— Каждая мать святая! Она живет вот для такого мальчика, как ты!