История частной жизни Том 1

От римской империи до начала второго тысячелетия

Под общей редакцией Филиппа Фрьеса и Жоржа Дюби

Поль Вейн, Питер Браун, Ивон Тебер, Мишель Руш, Эвелин Патлажан

Пятитомная «История частной жизни» — всеобъемлющее исследование, созданное в 1980–е годы группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков из Школы «Анналов» — Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Пятитомник охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века. В первом томе — частная жизнь Древнего Рима, средневековой Европы, Византии: системы социальных взаимоотношений, разительно не похожих на известные нам. Анализ институтов семьи и рабовладения, религии и законотворчества, быта и архитектуры позволяет глубоко понять трансформации как уклада частной жизни, так и европейской ментальности, а также высвечивает вечный конфликт частного и общественного. Перевод сделан по дополненному изданию 1999 года.

Предисловие к «Истории частной жизни»

Замечательная идея представить широкой публике историю частной жизни принадлежит Мишелю Виноку. Филипп Арьес с энтузиазмом подхватил эту идею и начал претворять ее в жизнь. Вся работа, которую мы вели на протяжении нескольких лет вместе с ним и потом — после его внезапной кончины — к нашему величайшему сожалению, уже без него, должна быть посвящена памяти этого великого историка, который вел нас за собой с великодушием, азартом и дерзостью, добиваясь результатов, интуитивно находя правильные решения, не боясь быть первым, часто наощупь прокладывая дорогу в этой малоизученной области современной истории, призывая других первооткрывателей разделить с ним этот путь, чтобы лучше понять и почувствовать жизнь Европы XVII–XVIII веков, детство, быт семьи, смерть. Следовать предложенным Арьесом маршрутом научного поиска мы должны с тем же веселым азартом и с той же смелостью, что были ему присущи, с той живостью, что позволила ему не погрязнуть в университетской рутине. Это позволит нам закончить начатую им работу, не падая духом, руководствуясь как собственными размышлениями, так и теми его советами, которые звучали на наших первых встречах, на семинаре в аббатстве Сенанк в сентябре 1981 года и на проходившем под руководством Арьеса семинаре медиевистов в Берлине.

Пройденный путь был невероятно рискованным, поскольку перед нами открывалось действительно непаханое поле для исследований. У нас не было предшественников, которые успели бы уже проанализировать некий изначальный объем материала или хотя бы обозначить его контуры — при том что материала много, он крайне разнообразен и на первый взгляд кажется общеизвестным. Нам всякий раз приходилось прорываться сквозь чащу, делать первые просеки и размечать площадки, подобно археологам, которые, зная, что на исследуемом участке находится клад, вынуждены ограничиться прокладыванием нескольких основных поисковых траншей, поскольку территория слишком обширна для проведения сплошных раскопок. В наших поисках мы должны были следовать аналогичным путем, производить предварительную разведку, не питая иллюзий относительно того, что сможем вскрыть весь пласт целиком. Вынужденные продвигаться вперед наощупь, мы с самого начала смирились с тем, что представим на суд читателей не столько окончательные выводы, сколько информацию к размышлению. И в самом деле, положения, изложенные в книге, зачастую ставят вопросы, на которые нет ответа. Мы надеемся, что затронутые проблемы по меньшей мере вызовут любопытство и подтолкнут других исследователей продолжить работу, начать распашку новых целинных участков и глубже расчистить пласты, которые мы вскрыли лишь возле самой поверхности.

Была и еще одна преграда, не столь явная, но куда более существенная. Мы решили расширить наши исследования до уровня истории всей западной цивилизации на протяжении значительного периода времени. Приходилось последовательно применять привычную нам модель частной жизни к реалиям, относящимся к разным странам — от севера до юга — и к более чем двухтысячелетнему периоду времени, тогда как обычаи и образ жизни людей разных стран и эпох сильно различались, не говоря уж о том, что действительно устойчивую форму они обрели совсем недавно — к XIX веку, и лишь в нескольких регионах Европы. Как же описать предысторию? Как определить, во всех ее изменениях, действительность, которую скрывает время? Кроме того, нужно было точно очертить сюжет, не запутавшись в рассуждениях о повседневной жизни, о том, к примеру, как было устроено жилище, как выглядели комнаты и постели; стараясь не соскользнуть к историям личным или даже интимным.

Мы отталкивались от того неоспоримого факта, что всегда и везде частная жизнь противопоставляется общественной, доступной всеобщему обозрению и подчиненной власти общественных институтов, и этот явный контраст отражается в терминологии и в общепринятых понятиях. Особое пространство, имеющее четко выраженные границы и относящееся к той части человеческого существования, которая на всех языках называется личным, — это зона неприкосновенная, хранящая секреты и предоставляющая убежище; здесь каждый может освободиться от оружия и доспехов, необходимых, дабы не остаться беззащитным в публичном пространстве; это место, где можно расслабиться и чувствовать себя непринужденно, быть «не при параде», отбросить личину самодовольства, призванную произвести впечатление на других людей, перестать обороняться. Это сокровенное домашнее пространство, где допустима раскованность. В личном пространстве сконцентрировано все самое ценное, то, что принадлежит только тебе, что скрыто от постороннего взгляда, то, что не принято разглашать и демонстрировать, поскольку все это слишком далеко от правил приличия, которые следует соблюдать на публике.

Естественно, заключенная внутрь жилища, запертая на замок, обнесенная забором, частная жизнь оказывается изолированной. Однако эта «стена», которую буржуазия XIX века изо всех сил намеривалась сохранить в Целостности, постоянно подвергалась атакам с обеих сторон. Личное пространство необходимо было защищать от напора извне, со стороны общественной жизни. Но и по эту сторону барьера нужно было сдерживать стремления отдельной личности к независимости, поскольку огороженное пространство, защищающее группу, представляло собой сложную социальную формацию, сплошь пронизанную неравенством и противоречиями, где противоборство между мужчинами было выражено еще более резко, чем видимые даже со стороны отношения доминирования: мужчин над женщинами, стариков над молодыми, хозяев над слугами.

Начиная со Средних веков все проявления нашей культуры несут отпечаток этого двойного конфликта, который к Новому времени становится еще острее. Усиливается и углубляется влияние укрепившегося государства, в то время как новые экономические начинания, уменьшение значимости коллективных ритуалов, интериоризация Церкви способствуют освобождению и становлению личности, увеличивая ее отрыв от семьи, дома, других общественных групп, делая личное пространство более разнообразным. Постепенно это пространство для мужчин (прежде всего в городах и поселках) разделилось на три части: дом, где их женщины по–прежнему ведут закрытый образ жизни; зона профессиональной деятельности, также остававшаяся частной, — мастерская, лавка, контора, фабрика; и, наконец, приватные зоны отдыха и развлечений, такие как кафе или клубы.

В пяти томах «Истории частной жизни» мы стремились как можно более точно отразить изменения, которые с течением времени происходили в частной жизни, — медленные и стремительные, касающиеся как формы, так и содержания. Характерные черты частной жизни и в самом деле постоянно менялись. «На любом этапе далекого прошлого хоть что–то, да происходит», — читаем мы в заметках, оставленных Филиппом Арьесом. «Явления, которые, по логике вещей, должны были бы в дальнейшем получить право на жизнь, — добавляет он, — либо продолжают развиваться в рамках прежней логики, либо останавливаются в развитии, либо трансформируются до неузнаваемости». И читателю, который привыкнет отдавать себе в этом отчет, будет проще не растеряться при виде постоянного движения, которое сочетает преемственность по отношению к традиции с новизной и разворачивается прямо перед глазами в ускоряющемся темпе, способном кого угодно сбить с толку. Не суждено ли промежуточному пространству, сформировавшемуся между работой и домом пространству личного общения, в конце концов зачахнуть окончательно? Не свидетельствует ли поразительно быстрое стирание различий между мужским и женским о разрушении границ также и между внутренним и внешним, общественным и личным — исторических границ, некогда незыблемых? Не стоит ли задуматься о том, что уже сейчас нужно предпринимать какие–то шаги по защите личности как таковой, поскольку молниеносный технический прогресс, разрушая последние оплоты частной жизни, создал такие формы государственного контроля, которые, если не соблюдать осторожность, способны свести понятие личности к номеру в необъятном и ужасающем банке данных?

Жорж Дюби

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий том охватывает восемь или даже десять веков частной жизни — начиная от Цезаря и Августа и вплоть до Карла Великого, а то и до восхождения Комнинов на трон в Константинополе. Временные пропуски в тексте сделаны нами намеренно. Полное и подробное описание было бы не слишком интересным для искушенного читателя, поскольку материалы, дошедшие до нас от целого ряда столетий, настолько скудны, что практически лишены какого бы то ни было жизненного содержания; ткань этого тысячелетия — полотно с зияющими здесь и там прорехами. Логичнее было выкроить из этого чересчур большого покрывала более или менее связные фрагменты, на которых картинки оживают.

Часть первая: Римская империя дохристианского периода, описанная достаточно детально, чтобы обозначить резкий контраст с эпохой раннего христианства; нужно поблагодарить замечательного историка Питера Брауна за то, что он первым заставил вступить в химическую реакцию эти две, такие разные субстанции. Язычество и раннее христианство — словно створки диптиха, которые, соединяясь, знаменуют полный трагизма переход от «человека гражданского» к «человеку духовному».

Часть вторая: материальная составляющая частной жизни; античный дом — языческий или христианский — изучен лишь в общих чертах, которые не касаются ни жизненных реалий, ни способов существования, ни стилистических или бытовых его особенностей. Нам кажется, что данный аспект исследований и впрямь представляет собой новое слово в науке, и мы надеемся, что читатели по достоинству оценят то, что мы расширили этот сюжет. Описывая городскую архитектуру Римского времени в рамках истории городской римской франции, которой уделено значительное место в тексте, мы обращали особое внимание на устройство жилых домов. Другой причиной для проведения подобных исследований послужило четкое представление о том, что большинство людей видит в археологии; лето, многочисленные туристы спешат на места раскопок с путеводителями в руках. Но путеводитель далеко не во всем может помочь: он не может научить видеть, на основании скудных фрагментов мысленно восстанавливать стены, этажи и крышу дома, от которого остался лишь фундамент, представлять его обитателей, их занятия, их передвижения по дому, понимать, жили ли они в тесноте или дом для них был достаточно просторным.

Часть третья: раннее западное Средневековье и восточная Византия. К V веку нашей эры Римская империя теряет свои западные провинции, захваченные варварами. Однако она продолжает существовать, сократившись до своей восточной половины. Византийская цивилизация есть не что иное, как продолжение Древнего Рима, постепенно изменившегося под влиянием времени. Две контрастные картины в духе «новой истории»

[1] представляют жизнь меровингского, а затем каролингского Запада и жизнь Византийской империи времен македонской династии.

Если именно таким был наш общий замысел, читатель этой истории частной жизни вправе задать нам два вопроса: почему нужно было начинать с римлян? Почему не с греков?

Почему римляне? Не потому ли, что их цивилизация послужила основанием для современного Запада? На сей счет я не могу сказать ничего определенного. Нет никакой уверенности в том, что Римская империя послужила его фундаментом, что христианство, техника, права человека берут свое начало именно оттуда; не слишком понятно, какие аргументы должны служить отправной точкой, чтобы дискуссия на эту тему привела к чему–либо кроме пустых рассуждений с политическим или воспитательным подтекстом. Наконец, следует полагать, что в профессиональные обязанности историка никоим образом не входит необходимость укреплять новоиспеченных аристократов в их иллюзиях относительно собственной родословной. История — это путешествие в другой мир, и она должна служить тому, чтобы мы изменились, перестали заниматься только самими собой и по меньшей мере осознали свое место в ней. Римляне отличаются от нас радикальнейшим образом и по степени экзотичности для нас ни в чем не уступают индейцам или японцам. Это и послужило первой причиной для того, чтобы именно с них начать эту историю: с тем чтобы продемонстрировать контраст, а вовсе не за тем, чтобы показать в истории Рима уже наметившееся будущее Запада. Римская «семья», если говорить только о ней, так же мало похожа на созданные о ней легенды, как и на то, что называем семьей мы.

Но тогда почему не греки? Потому что греки продолжили свое существование в Риме, они — самая суть того, что принято считать Римом; Римская империя — эллинистическая цивилизация, попавшая в грубые варварские руки (если говорить об отступлении от гуманистических идей), с государственным аппаратом итальянского происхождения. Цивилизация Рима, его культура, литература, искусство и даже религия в силу греческого влияния на протяжении пятисот лет практически полностью происходят от греков; Рим, этот могущественный этрусский город, со времени своего основания был эллинизирован ничуть не менее, чем другие города Этрурии. Если высший государственный аппарат, представленный императором и сенатом, был в основном чужд эллинизму (такова была воля римских властей), то второй уровень власти, муниципальный (Римская империя состояла из множества самостоятельных городов), оставался, напротив, полностью греческим. Жизнь городов латинского Запада начиная со II века до н. э. ничем не отличалась от жизни городов восточной половины Империи. И в основном именно городская жизнь, которая была полностью эллинизирована, и определяла рамки частной жизни. Таким образом, в то время, когда начинается история, о которой у нас пойдет речь, существовала единая цивилизация, единая Империя от Гибралтара до Инда (то есть, с тогдашней точки зрения, обнимавшая весь мир), и эта цивилизация была эллинистической. Римляне, народ вполне периферийный, сам находящийся под греческим влиянием, завладевают этим культурным пространством, завершая тем самым процесс адаптации к эллинистической культуре. Цивилизация, преемниками которой они стали, воспринималась римлянами не как греческая и чужая, но как своя собственная, грекам же отводилась роль первых хранителей, а вовсе не обладателей исключительного на нее права. Рим становится греческим, точно так же как современная Япония стала одной из стран Запада. Первая глава описывает частную жизнь в Империи, называемой Римской, которая также могла бы быть названа Эллинской. Такова основа нашей истории: древняя, утраченная Империя.

Поль Вейн

Рис. 1.

Рис. 1. Для удобства читателей мы пожертвовали поэтичными древними географическими названиями в пользу более привычных современных. Масштаб этой карты отражает размеры Империи. Скорость путешествия по суше составляла от тридцати до шестидесяти километров в день, быстрее ездили только специальные, находящиеся на государственной службе гонцы; путешествие по морю из Рима в Сирию занимало пятнадцать дней при попутном ветре, а иногда даже больше, с ноября по март морских путешествий старались избегать. В то время вообще не слишком много путешествовали, дальние поездки предпринимались, скорее, в силу необходимости. После Рима наиболее значительными городами были Карфаген, Александрия, Антиохия в Сирии и Эфес, самыми процветающими регионами — Тунис, Сирия и Турция. Отличительной особенностью Империи было двуязычие: в западной части языком власти, торговли и культуры служила латынь; в восточной половине Империи — греческий. Население: 50 000 000 жителей, максимум вдвое больше. Самые большие города насчитывали 100 000, может быть, 200 000 жителей, плюс население окрестных деревень. В Риме было 500 000 жителей, возможно, вдвое больше. Уровень жизни различался в зависимости от провинции и должен был варьироваться подобно тому, как это происходит в современных странах Ближнего и Среднего Востока в зависимости от того, бедные это страны или богатые.

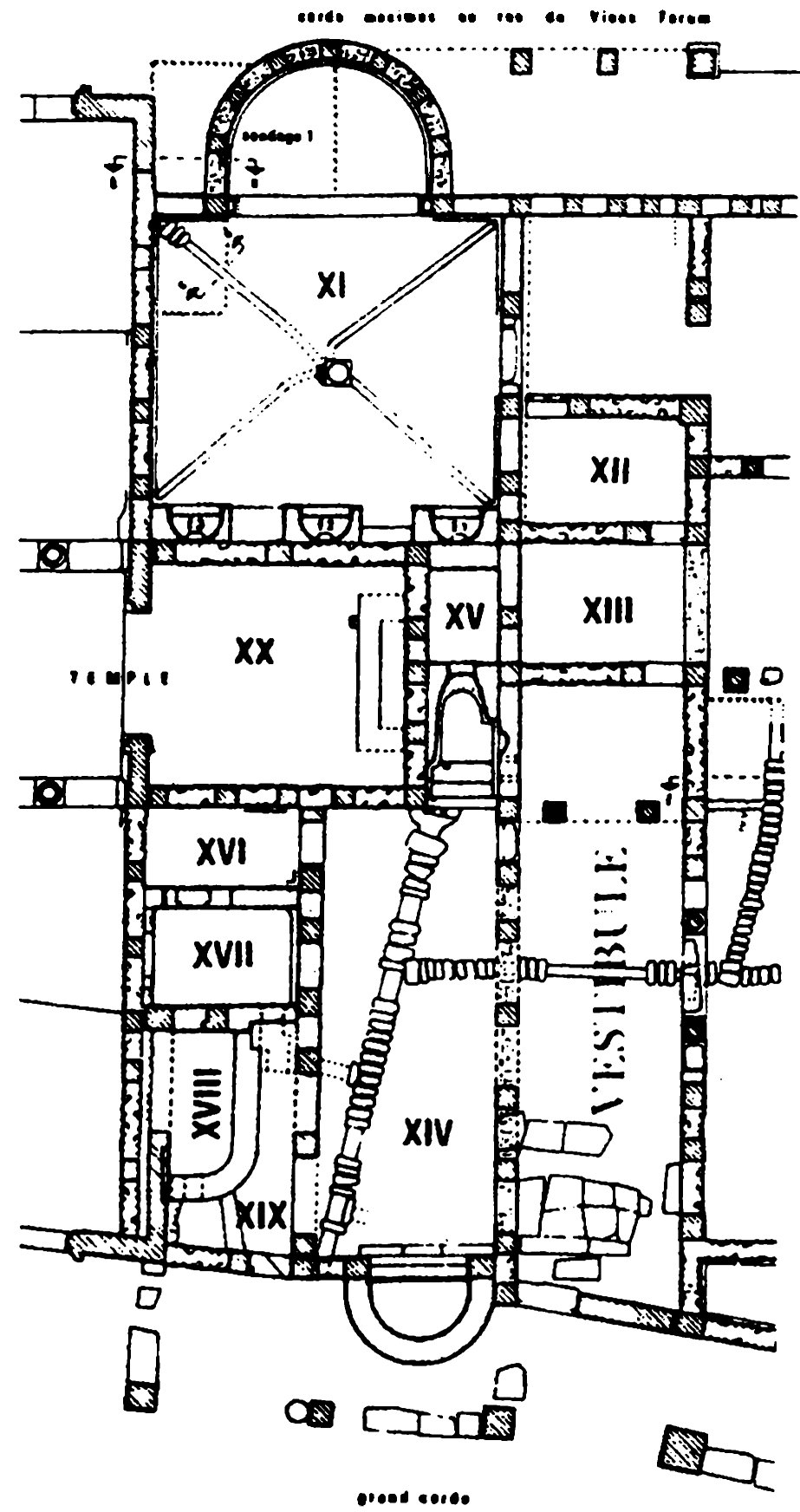

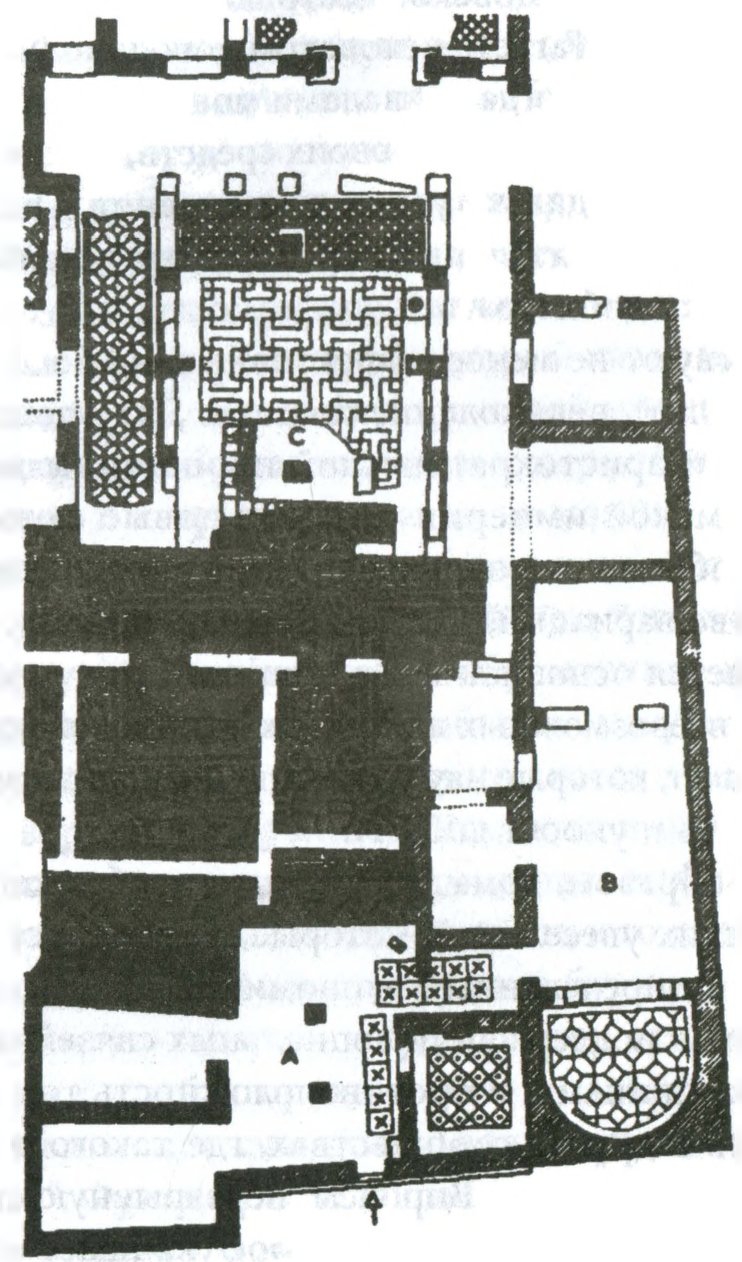

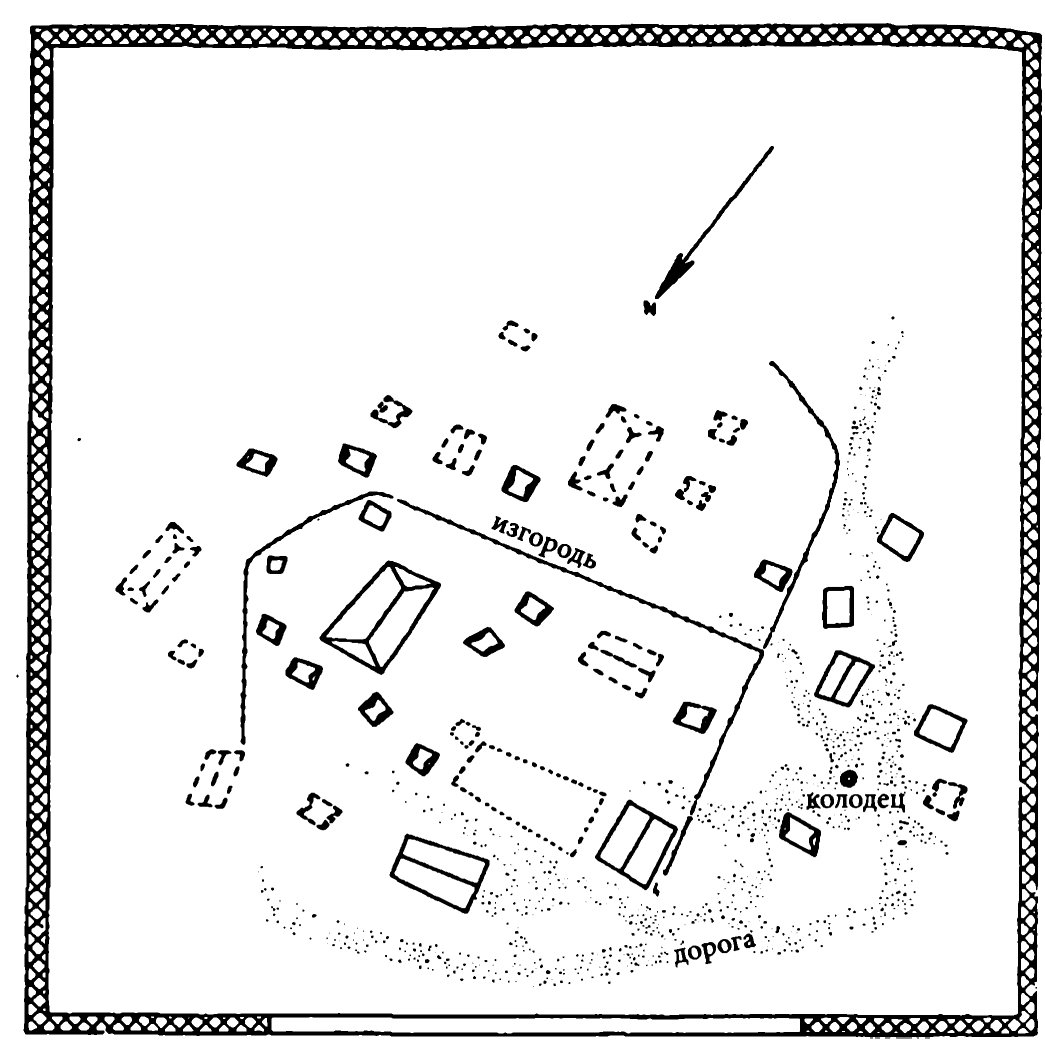

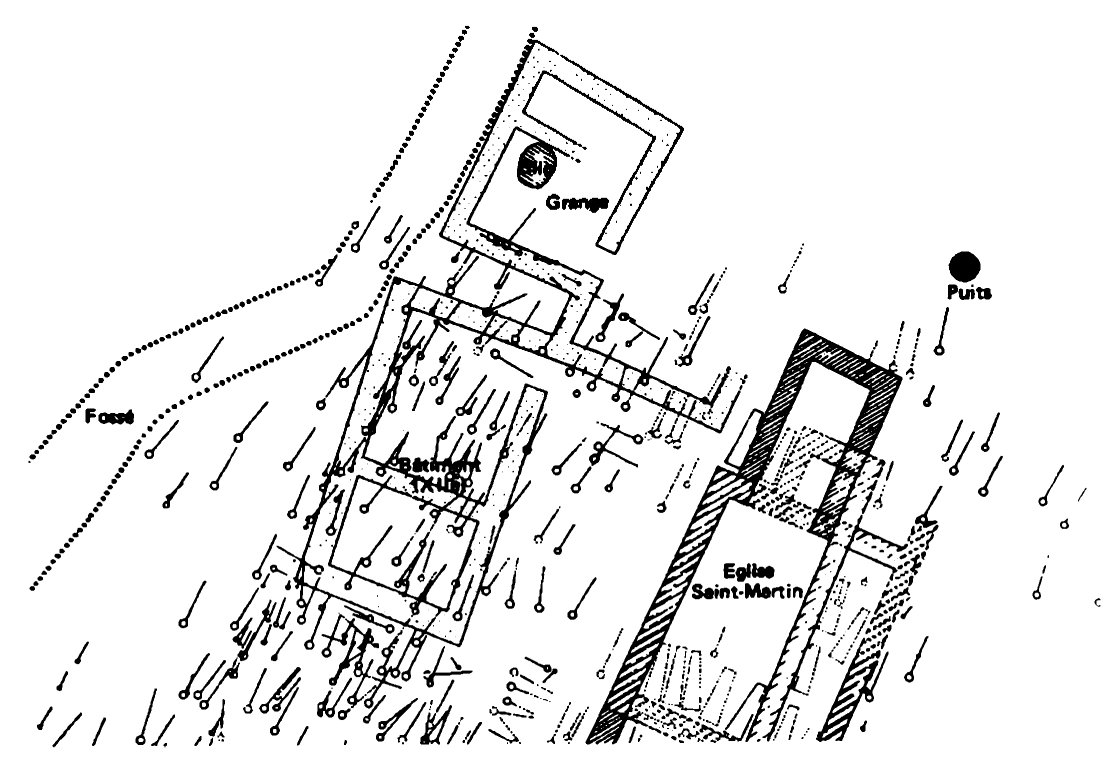

Рис. 2, 3.

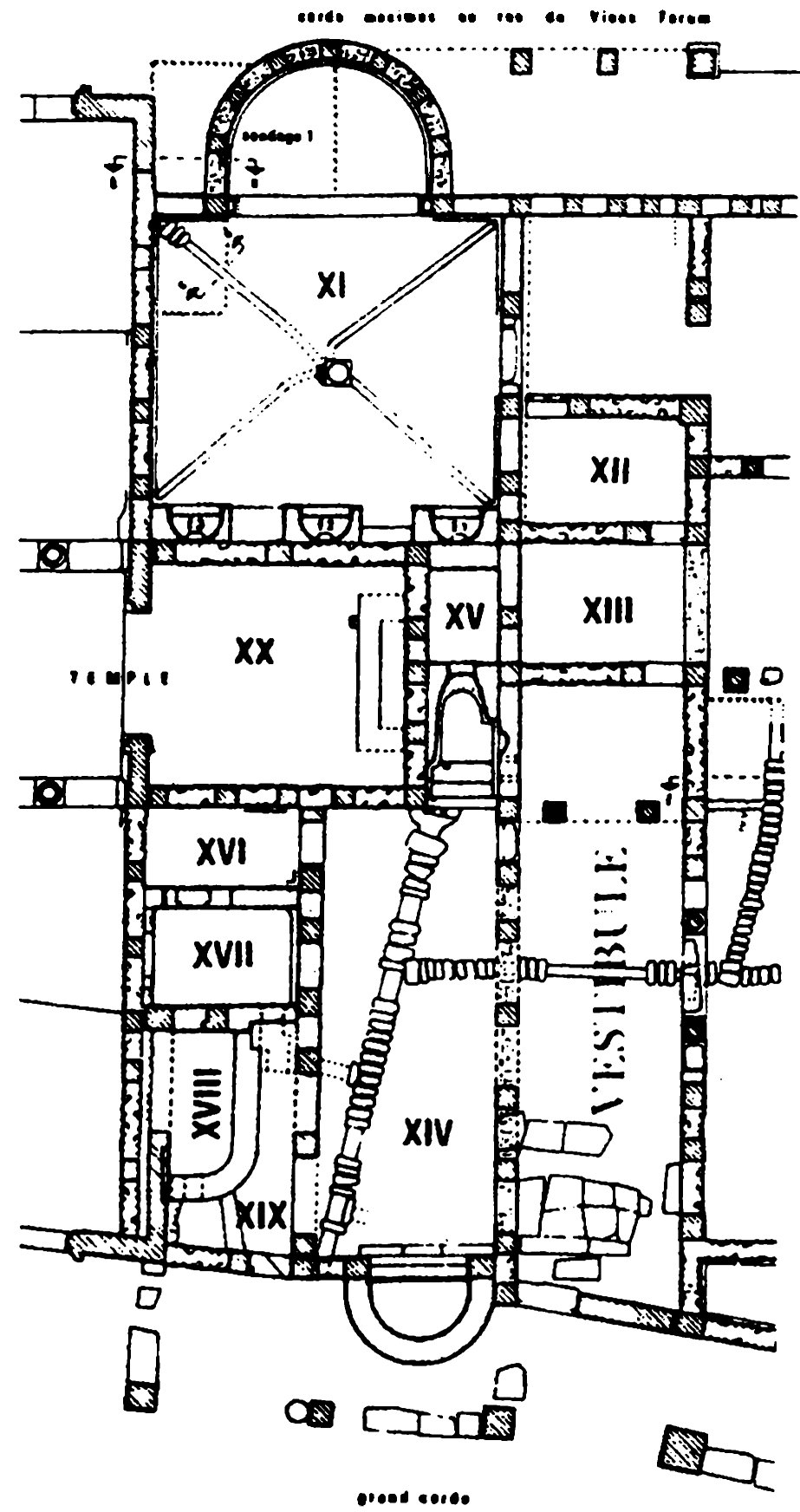

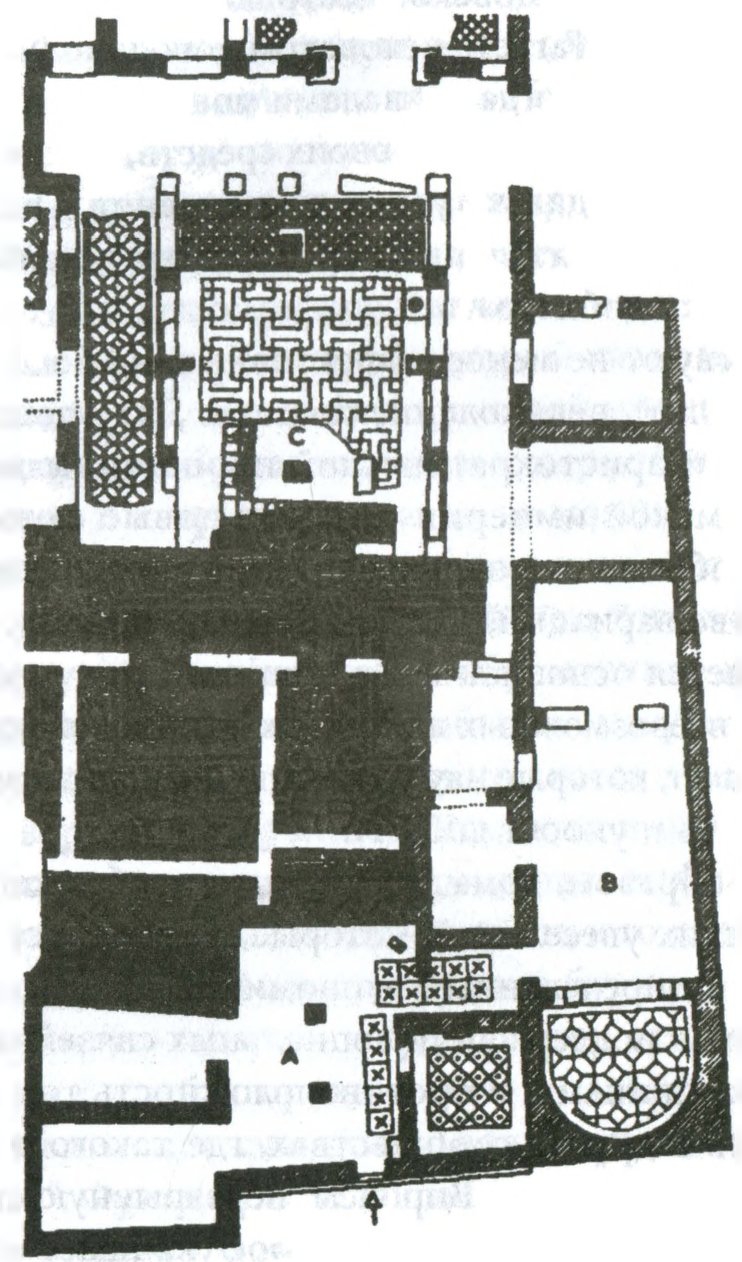

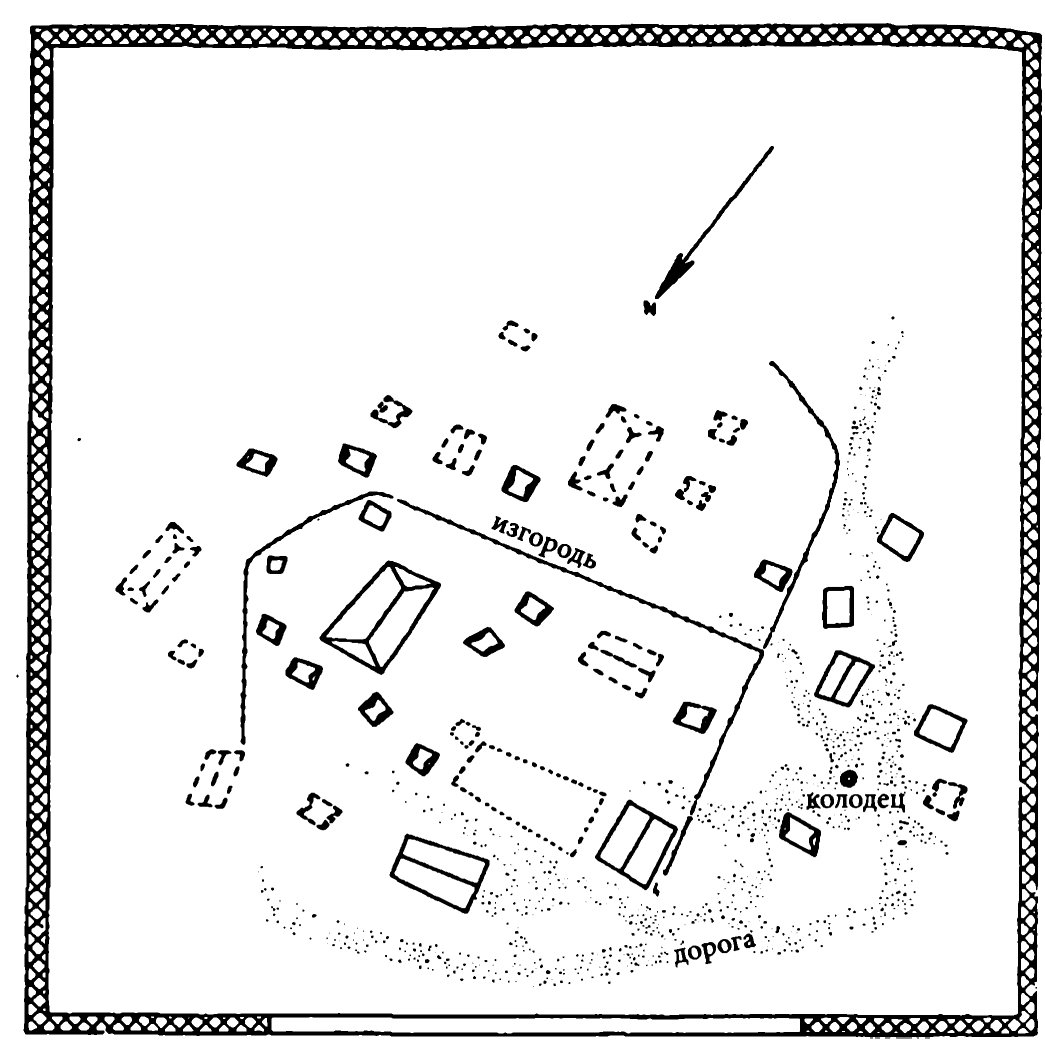

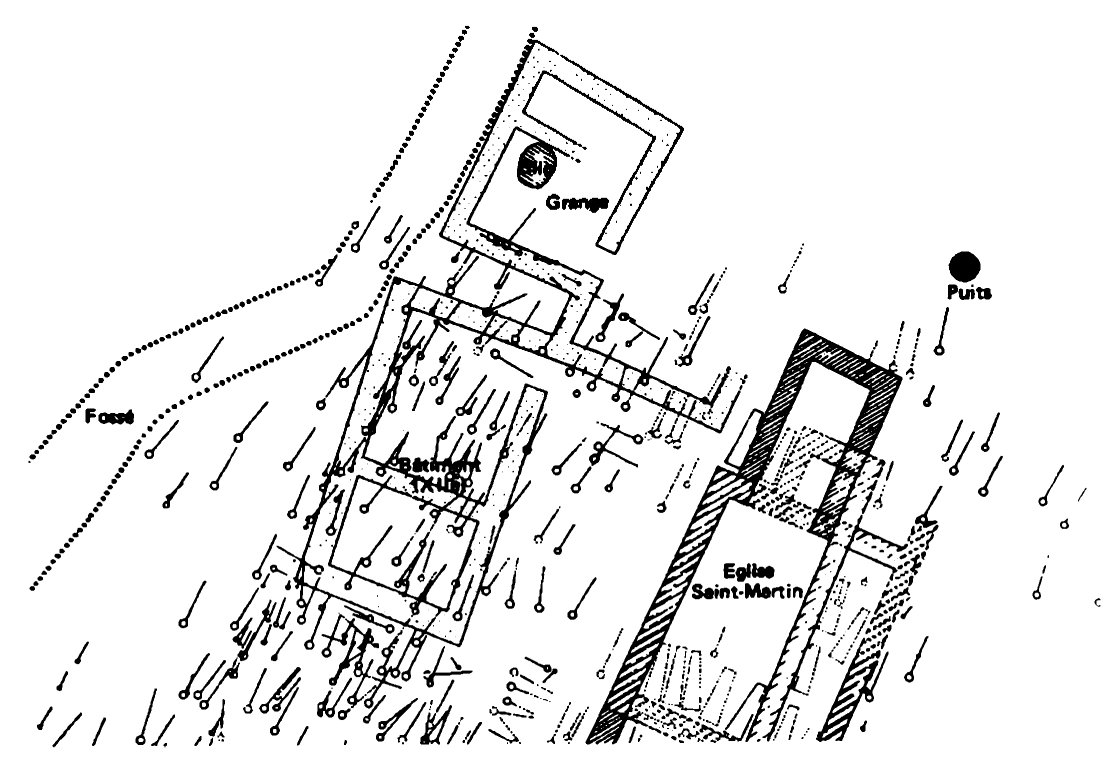

Рис. 2, 3. Карты к гл. 3 («Частная жизнь и жилищная архитектура в Римской Африке»)

ГЛАВА 1 РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

Поль Вейн

Картина из Помпей, дом, называемый Домом Теренция Неона: портрет семейной пары, 79 год до н. э. Подобен знаменитым «Фаюмским портретам» в Римском Египте

(Национальный археологический музей Неаполя)

Они легко ломают льды веков: чтобы понять этих людей, достаточно просто взглянуть в их глаза; они смотрят на нас так же, как и мы на них. Искусство портрета не предполагает подобного обмена взглядами сквозь все эти эпохи.

Эти мужчина и женщина — не просто изображения, поскольку они нас видят; однако они не делают ничего, чтобы бросить нам вызов, нам понравиться, что–либо нам доказать или вселить в нас смутное ощущение чего–то недоступного, неподвластного нашему суждению. Они не слишком озабочены нашим присутствием и не выставляют себя напоказ: их присутствие настолько же естественно, насколько и наше; они — то же, что и мы; и взгляды, которыми мы обмениваемся, — равноценны.

Эта естественность, свойственная греко–римской культуре, на долгое время стала классической; она была настоящей, она не была привязана к какому–то определенному времени, она не вызывала в зрителе чувства смущения. Глава семьи и его жена не позируют, в выражениях лиц нет ничего демонстративного, их одежда никак не маркирована ни с социальной, ни с политической точки зрения и никак не влияет на индивидуальность моделей; украшения отсутствуют. Личность предстает такой, какая она есть, во всей своей бесстрастной сущности, и останется самой собой. вне зависимости от контекста. Искренность, простота, общечеловеческий гуманизм. Чтобы выглядеть элегантно, женщина укладывает волосы в красивую прическу и не надевает украшений.

Сегодня мы склонны верить скорее в диктат господствующих нравов, исторического момента, и в целесообразность. Одного–единственного, лежащего на самой поверхности аргумента будет вполне достаточно для того, чтобы очнуться от гуманистических мечтаний, в которые вовлекают нас люди с портрета: эти мужчина и женщина были достаточно богаты, чтобы позволить себе заказать портрет. К тому же реальными людьми они выглядят лишь на первый взгляд; будто бы случайно они были запечатлены в каноническом возрасте, то есть тогда, когда уже заканчивается взросление, но еще не начинается старость. Это не живые люди из плоти и крови, застигнутые в конкретный момент жизни, а скорее персонифицированный общественный тип, который претендует одновременно на подлинность и идеальность. Тем не менее запечатленный момент правдив, если не принимать во внимание возраст: через индивидуальность выражается сущность.

Символы, которые муж и жена держат в руках, неясностей в себе не содержат — они со всей очевидностью отражают высокий социальный статус моделей; и это вовсе не кошелек и меч, свидетельствующие о богатстве и власти, — это книга, табличка для письма и стилос. Эта культурная идиллия выглядит вполне естественной: книга и стилос для этих людей суть предметы вполне привычные, нет нужды намеренно выставлять их напоказ. Мужчина задумчиво подпирает подбородок книгой (в форме свитка), женщина отстраненно прижимает к губам стилос: она подбирает слог (в те времена поэзией могли заниматься и дамы) — достаточно редкий случай для античного искусства, в котором не слишком часто изображались простые человеческие жесты. Микеланджело будет большим любителем подобных «аутичных» движений, придающих образу оттенок сомнения или мечтательности (его Моисей рассеянно поглаживает бороду). Но люди на картине не мечтают: они размышляют, уверенные в себе, поскольку все в их образах — отстраненный взгляд, позы, предметы — свидетельствует о близости к культуре; и в этом будто бы нет никакого явного намека на их привилегированное положение: они держат книги просто потому, что любят читать. Тонкость и простота подобных изящных уловок придают величие греко–римскому миру, который мы собираемся посетить. Горожане они или аристократы? Да просто — изысканные люди.

Полагаю, что дружба и безграничная скорбь дают мне право посвятить эти страницы памяти Мишеля Фуко, человека настолько мощного, что, находясь рядом с ним, вы ощущали себя у подножия горы. Вот и еще одного источника энергии не стало.

Спасибо, седая звезда,

За мужество странного свойства

Светить на заре одиноко

И чуждо грядущему дню.

(Уильям Карлос Уильямс. El Hombre)[2]

ОТ МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЫ ДО ЗАВЕЩАНИЯ

Быть принятым или брошенным

Рождение ребенка в Римской империи не было актом чисто биологическим. Младенцы появлялись на свет или, точнее, признавались обществом только после одобрения главы семьи; контрацепция, аборты, отказ от свободнорожденных детей и убийство детей рабынь широко практиковались на вполне законных основаниях. Подобные действия начали осуждать, а потом и вовсе признали незаконными только после широкого распространения новой морали, которую коротко можно определить как стоическую. В Риме гражданин не «имел» сына, он его «принимал» и «поднимал» (tollere); отец вступал в свои права сразу после рождения ребенка, после того как поднимал его над землей, куда положила его повитуха. Отец брал его на руки, демонстрируя таким образом, что признает ребенка и не отказывается от него. Вне зависимости от того, родила ли мать благополучно (в сидячем положении на специальном кресле, подальше от мужских глаз) или же умерла и малыш был извлечен из рассеченной матки — этого было еще не достаточно, чтобы признать появление на свет наследника.

Ребенка, которого не поднял отец, должны были подбросить под дверь жилища или на мусорную кучу; его мог подобрать любой, кто захочет. Точно так же поступали с ребенком, отец которого отсутствовал, оставив своей беременной жене распоряжение поступить подобным образом. Грекам и римлянам было известно о том, что у египтян, германцев и евреев принято воспитывать всех своих детей, не отказываясь ни от кого. В Греции чаще отказывались от девочек, чем от мальчиков; так в 1 году до Рождества Христова эллин пишет своей жене: «Если (стучу по дереву) ты родила ребенка и это мальчик — оставь его жить, если девочка — брось ее». Однако нет никакой уверенности в том, что у римлян были такие же предпочтения — они бросали или топили детей с врожденными уродствами (не в приступе гнева, а вполне осознанно; так, Сенека говорит: «Нужно отделять удачных от тех, кто ни на что не годен») или детей девиц, совершивших «ошибку». Но чаще всего одни отказывались от законнорожденных детей по причине нищеты, другие — из–за имущественной политики. Бедные бросали детей, которых не могли прокормить; другие «бедные» (античный смысл этого слова мы перевели бы как «средний класс») отказывались от них (по словам Плутарха), «чтобы не видеть их испорченными не ахти каким воспитанием, которое заведомо лишало их и достоинства, и статуса»; представители знатных родов, средний класс, в интересах семьи стремились направить силы и средства на обеспечение положения в обществе не слишком большого числа детей. Но даже и в более богатых семьях ребенок мог быть нежеланным, поскольку появление на свет еще одного наследника требовало внесения изменений в уже окончательно составленное завещание. Один из законов гласил: «Рождение еще одного сына (или дочери) нарушает завещание», уже скрепленное печатью, если только отец не согласился заранее лишить наследства своего ребенка, который мог родиться в будущем; возможно, многие предпочитали отказаться от ребенка и больше ничего о нем не слышать, чем лишать его наследства.

Что же происходило потом с брошенными детьми? Очень редко они выживали, пишет Псевдо—Квинтилиан; он отмечает, что богатые, отказавшись от ребенка, больше ничего не желали о нем знать, тогда как бедные, вынужденные бросить ребенка по причине крайней нужды, делали все, что могли, чтобы малыша хоть кто–нибудь принял на воспитание. Иногда отказ от ребенка был лишь видимостью: на самом деле мать без ведома мужа отдавала ребенка на попечение соседям или зависимым семьям, которые тайно его воспитывали. Впоследствии он становился рабом, и нередко воспитатели отпускали его на свободу. Лишь в исключительных случаях взятый на воспитание ребенок мог быть признан свободнорожденным; именно так, например, произошло с женой императора Веспасиана.

Законное и обдуманное решение об отказе от ребенка могло быть и демонстративным. Муж, подозревавший жену в измене, отказывался от младенца, который, как он полагал, мог быть рожден не от него; так, новорожденная девочка, ребенок дочери императора, была подброшена под двери императорского дворца «совершенно голой». Демонстративно отказаться от ребенка могли и по религиозно–политическим мотивам: после смерти горячо любимого народом Германика, сына императора, простолюдины, выступая против богов, забрасывали камнями их храмы, а некоторые родители в знак протеста отказывались от своих детей; после того как Агриппина была убита своим сыном Нероном, неизвестный горожанин «оставляет своего малыша в самом центре форума с дощечкой, на которой написано: „Я тебя не поднимаю, боясь, как бы ты не перерезал горло своей матери”». Коль скоро решение об отказе от ребенка было личным делом каждого, почему бы при случае такое решение не могло стать и государственным? Среди народа распространился слух: сенат, узнав от предсказателей о том, что в этом году родится император, хотел заставить народ бросить всех появившихся на свет в течение года младенцев. Как тут не вспомнить об избиении младенцев (которое, кстати сказать, вполне могло быть подлинным фактом, а не просто легендой)?

«Голос крови» крайне редко звучал в Риме; гораздо более значимым было понятие рода. Так, внебрачные дети носили фамилию матери, узаконить ребенка было нельзя, признания отцовства не существовало; дети, забытые своими отцами, не играли какой–либо заметной роли в социальной или политической жизни римской аристократии. Иная судьба ожидала вольноотпущенных: эти люди, зачастую богатые и наделенные властью, своих собственных детей могли иногда протолкнуть даже в сословие всадников, а то и в сенат. Правящий класс образовывался из законнорожденных детей олигархов и сыновей их бывших рабов… Отпущенным на свободу рабам давали фамилию хозяина, освободившего их от рабства; они продолжали его род. Так можно объяснить частые случаи усыновления: усыновленный ребенок принимал фамилию своего нового отца.

Рождаемость и контрацепция

Римский менталитет был не слишком натуралистическим: традиция усыновления и открывающаяся для некоторых вольноотпущенников возможность социального роста компенсировали слабое естественное воспроизводство населения. Аборты и предохранение от беременности практиковались достаточно широко, хотя историки и несколько сгущают краски, поскольку абортами в Риме назывались не только хирургические методы, которые мы применяем до сих пор, но и те, что у нас называются контрацепцией. Мать вполне могла избавиться от будущего нежеланного ребенка — чисто биологические мотивации не имели в Риме большого значения. Приверженцы более строгих нравов, конечно, могли бы обязать мать сохранить свой плод, поскольку они, не задумываясь, признавали за эмбрионом право на жизнь. Достоверно установлено применение одного из методов контрацепции во всех слоях населения; так, Святой Августин с возмущением говорит, как о вполне обычных вещах, о «сжатии, чтобы избежать оплодотворения»

[3], которое практиковалось даже в законном браке; он разделяет контрацепцию, стерилизацию лекарственными средствами и аборты, в равной степени их осуждая. Альфред Сови пишет: «Если исходить из того, что нам известно на сегодняшний день о возможностях человеческого рода к воспроизводству, население Империи должно было бы увеличиться сверх всякой меры».

Какой способ контрацепции был наиболее употребительным? Платон, Цицерон, Овидий намекают на языческий обычай омовения сразу после любовного акта; так, на рельефном сосуде, найденном в Лионе, изображен податель кувшинов, спешащий к паре, увлеченной любовью в постели, — под видом обычной привычки к чистоте мог скрываться один из способов контрацепции. Христианский богослов Тертуллиан полагает, что изверженная сперма — это уже ребенок (фелляцию он приравнивает к каннибализму); так, в трактате «О покрывале дев» можно заметить намек, тщательно скрываемый в силу его очевидной непристойности: девушки, якобы девственницы, легко беременеют и рожают без боли детей, предварительно их задушив (намек на маточное кольцо): парадоксально, но эти мертворожденные дети в точности похожи на своих отцов. Святой Иероним в письме 22 говорит о таких девушках: «те, что стерилизуют себя заранее и убивают человеческое существо, не дав ему зародиться», — вероятный намек на спермицидные снадобья. Что же касается менструального цикла, римский врач Соран Эфесский полагал, что с теоретической точки зрения женщина может забеременеть непосредственно до или сразу после менструации; учение, которое, к счастью, оставалось эзотерическим. Следует заметить, что все эти способы предохранения касались исключительно женщин — нет никакого намека на coitus interruptus

[4].

Сколько же было детей? Закон предоставлял привилегии матерям, имевшим троих детей, как женщинам, исполнившим свой долг, — именно это число, похоже, представлялось каноническим. И если эпитафии трудно интерпретировать однозначно, то в сохранившихся текстах, напротив, упоминания о детях в количестве трех встречаются с неизменным постоянством, даже в виде поговорок и пословиц. Если некий автор эпиграмм желает заклеймить позором женщину, которая из–за скупости морила голодом своих детей, — он пишет «троих своих отпрысков». Проповедник–стоик говорит: «Думает ли человек, придя в этот мир, о том, чтобы сделать нечто большее для продолжения рода, чем произвести на свет двоих или троих маленьких негодников?» Подобное мальтузианство составляло основу династических стратегий; так, например, Плиний пишет одному из своих корреспондентов: если в семье, где уже есть ребенок, появляется еще один, стоит сразу же задуматься о богатой невесте либо удачливом женихе для второго наследника. Никто не хотел дробить наследство на части. Надо сказать, что античная мораль не слишком считалась с подобными резонами, оставаясь даже во времена Плиния вполне патерналистской, моралью отцов семейств, которые на традиционный манер «не давали своим женам передохнуть между родами, хотя в наше время большинство людей полагают, что и единственный сын — это уже тяжелое бремя и что гораздо выгоднее оставаться не обремененным потомством». Изменились ли эти представления к концу II века н. э., то есть ко времени, когда успели приобрести достаточно широкое распространение стоические и христианские моральные установки? Римский оратор Фронтон, наставник Марка Аврелия, потерял пятерых детей, умерших во младенчестве; всего же у него их было значительно больше; у самого Марка Аврелия будет девять сыновей и дочерей. Складывается впечатление, что спустя три сотни лет после того, как Корнелия, мать Гракхов, образцовая женщина и пример для подражания, подарила своей родине двенадцать детей, Золотой век возвращается вновь.

Воспитание

Едва появившись на свет, новорожденный, будь то мальчик или девочка, вверялся заботам няни: времена, когда матери сами вскармливали своих детей, прошли. Однако «няня» давала ребенку намного больше, чем просто заботу: воспитание мальчишек вплоть до возраста половой зрелости доверялось наставнице и наставнику, иначе именуемым «кормильцами» (nutritor, tropheus), которые воспитывали в них необходимые навыки и манеры поведения; наставники Марка Аврелия научили его самому за собой ухаживать и не позволили особенно пристраститься к цирковым зрелищам. Дети жили вместе с наставниками, ели вместе с ними, однако обедали они со своими родителями и их гостями, приглашенными на вечернюю трапезу, которая была во многом церемониальной. Кормилицы и наставники ребенка навсегда останутся для него значимыми людьми; Марк Аврелий будет говорить с одинаковой любовью о своем настоящем отце, о приемном отце и о наставнике, а император Клавдий сохранит стойкую ненависть к своему «учителю», который в воспитательных целях не жалел розги. Когда девушка выходила замуж, ее мать и ее кормилица были рядом на свадебном пиру, давали последние советы дочери и молодому мужу. Наставник, кормилица и молочный брат составляли своего рода «вторую семью», где к ребенку все были снисходительны и добры, где можно было не слишком считаться с законами внешнего мира. Чтобы убить свою мать Агриппину, Нерон возьмет в сообщники своего «наставника»; когда же император будет покинут всеми и приговорен мятежниками к смерти, единственной, кто попытается его утешить, станет его кормилица: именно она и его любовница Акта похоронят Нерона после того, как он покончит с собой. Между тем сам Нерон сурово обошелся со своим молочным братом, когда тот не оказал ему должного почтения. Один философ- стоик прочитал проповедь о любви в семье; он объяснял, что эта любовь соответствует Природе, которая тоже есть Разум, и поэтому дети совершенно естественно любят свою мать, свою кормилицу и своего наставника.

В зажиточных слоях населения было принято, чтобы эта «вторая семья» жила в деревне, в здоровой атмосфере, подальше от соблазнов, под наблюдением пожилой строгой родственницы. «Именно ее несомненным и неоспоримым добродетелям вверяли заботу обо всех отпрысках семьи. Она определяла занятия и обязанности детей, а также их игры и развлечения». Цезарь и Август были воспитаны именно так; будущий император Веспасиан «воспитывался под надзором бабушки со стороны отца на ее землях, хотя его родная мать была в то время жива и здорова. Бабушка по отцовской линии действительно должна была воспитывать детей в строгости, в то время как роль бабушки со стороны матери была прямо противоположной: она могла быть ласковой и снисходительной. То же самое относится к дядьям со стороны отца и матери: сами латинские слова, обозначающие этих родственников, имели дополнительный смысл и означали соответственно строгость и мягкость.

В действительности воспитание зависело не только от взглядов и амбиций наставников. Один римский преподаватель описывает процесс воспитания с другой стороны; он говорит об особой строгости как о необходимом условии своей профессии (в Риме философы и, отчасти, риторы занимают особое место в обществе, в чем–то схожее с тем, которое у нас занимают священники). По его мнению, ребенок, которому позволяют расти в доме родителей, получает от своего окружения лишь уроки «малодушия»: его детские одежды так же роскошны, как у взрослых; так же как и взрослые, он выезжает в город в креслах–носилках; его детские дерзкие высказывания приводят родителей в восторг; он слушает во время обедов скабрезные шутки и пошлые песенки; он видит в доме любовниц и любовников. Уверенность — как несколько позже мы еще будем иметь возможность убедиться — в том, что мир развращен и постепенно приходит в упадок, в Риме была вполне устойчива и весьма широко распространена. При этом принято было полагать, что нравственность состоит скорее в умении противостоять пороку, чем в добродетели и хороших манерах, и поэтому главная опора личности заключается в силе сопротивления. Теоретически воспитание имело целью закалить характер, пока еще есть время, чтобы, становясь взрослым, человек был способен сопротивляться заразе комфорта и упадка, которая благодаря порокам современного мира распространилась повсюду. Все это было немного похоже на то, как мы сейчас пытаемся приучить подростков к занятиям спортом, прекрасно осознавая, что, став взрослыми, они весь остаток своей жизни проведут сидя за столом в офисе. Таким образом, на практике изнеженности противопоставляется деятельность, industria

[5], которая укрепляет мышцы характера, в то время как праздность их атрофирует. Тацит, например, рассказывает об одном сенаторе «из плебейской, но старой и уважаемой семьи, который слыл человеком скорее добродушным, чем энергичным, и, однако, отец воспитывал его в строгости».

Только строгость, приводящая в ужас искусителей, укрепляет характер. Так, Сенека говорит: «Родители вынуждают еще податливый характер малых детей выносить то, что идет им во благо; сколько ребенок ни плачь и ни сопротивляйся, его все равно туго пеленают из опасения, что еще не окрепшее тело малыша может деформироваться и вырасти неправильно; затем ему внушают любовь к свободе, вновь возвращаясь к запугиванию, если он отказывается оную воспринимать». Подобная строгость всегда будет привилегией отца, матери же дозволялось холить и баловать ребенка; воспитанный ребенок, обращаясь к своему отцу, называл его не иначе как «господин» (domine). Новоиспеченные аристократы очень быстро переняли эту благородную манеру. Дистанция между родителями и детьми была колоссальной. Преподаватель риторики, которого мы уже цитировали, потеряв своего десятилетнего горячо любимого сына, пишет кормилицам и деду, его вырастившим, о том, что мальчику была уготована блестящая карьера судебного оратора (этот вид искусства красноречия составлял яркую часть тогдашней бурной литературной жизни, под стать той, что в наше время отведена театру). Именно исключительные способности ребенка оправдывали публичную скорбь его отца. Получается, что так называемый материнский или отцовский инстинкт объединяет в себе частное проявление любви (которая в равной степени возникает как между родителями и детьми, так и между случайно встретившимися людьми) и гораздо более значимое родительское чувство, продиктованное господствующей моралью, которая дозволяет отцам любить своих детей лишь как носителей фамилии и продолжателей рода. Любовь не обременяли излишние сантименты. Потеряв ребенка, можно было совершенно обоснованно плакать на руинах семейных надежд.

Усыновление

Наш преподаватель был более чем прав, оплакивая своего обожаемого сына: важная персона, консул, должен был… усыновить его, и именно это обстоятельство обеспечило бы мальчику блестящую публичную карьеру. Обычная практика усыновления еще раз подтверждает недостаток естественных человеческих взаимоотношений в римской семье. Сына отдавали на усыновление подобно тому, как дочь выдавали замуж, особенно если это было выгодное замужество. Существовало два равноценных способа обзавестись законнорожденными детьми: родить их в браке либо усыновить. Усыновление позволяло избежать угасания рода или же обрести статус отца семейства, поскольку таково было требование закона для кандидатов на общественные титулы и членов правительств провинций: все преимущества, которые мог бы дать удачный брак, в равной степени давало и усыновление. Подобно тому как глава семейства назначает наследника по завещанию, продолжателя рода, так же и удачный выбор приемного сына определяет ему достойного преемника. Будущий император Гальба, вдовец, двое сыновей которого умерли, давно проявлял особое расположение к юному аристократу по имени Пизон, достоинства которого высоко ценил; в своем завещании Гальба назначил Пизона наследником и впоследствии его усыновил. Имея собственных сыновей, можно было усыновить еще и приемных, как это сделал, к примеру, Герод Аттик. Исторические тексты свидетельствуют о существовании практики усыновления по завещанию, которая не упоминается в сохранившихся юридических документах. Наиболее значительным примером наследования, связанного с усыновлением, можно назвать усыновление некоего Октавия, который, будучи приемным сыном и наследником Цезаря, в один прекрасный день стал императором Октавианом Августом. Кроме прочего, усыновление, как и брак, могло быть способом урегулировать переход имущества из рук в руки; так, например, тесть мог усыновить своего зятя, если тот оказывал ему должное почтение, а когда зять, осиротев, получал наследство, оно полностью поступало в распоряжение тестя, который теперь выступал в роли его приемного отца. Взамен тесть обеспечивал своему приемному сыну хорошую карьеру в сенате: таким образом, усыновление могло быть еще и средством обеспечения карьерного роста.

Дети, точно пешки, поставленные на шахматную доску

богатства и власти, в римской семье вовсе не были нежно любимыми малютками, требующими ласки и внимания, предметом обожания со стороны родителей, — вся забота о них поручалась прислуге. Говорить ребенка учила кормилица; в зажиточных домах кормилицы были гречанками, а потому ребенок уже с колыбели усваивал язык высокой культуры; научить ребенка читать должен был наставник.

Школа

Была ли грамотность привилегией высшего класса? В египетских папирусах имеются об этом совершенно определенные свидетельства, позволяющие сделать следующие выводы: были неграмотные, за которых писали другие; были люди из народа, умевшие писать; даже в самых крошечных деревеньках можно было обнаружить классические литературные тексты (это, собственно, и есть та «культура», которой так гордился античный мир). Книги модных поэтов почти тотчас появлялись на краю света: в Лионе. Все остальное — лишь вариации на эту тему (историкам, которые занимаются временами французского Старого порядка, это хорошо известно). В одном романе старый раб был очень горд тем, что умеет читать заглавные буквы: он не мог прочесть текст в книгах, частных бумагах и документах, зато хорошо разбирал надписи в лавках или храмах, объявления о выборах, спектаклях, сдающихся внаем домах или аукционах и, разумеется, эпитафии. С другой стороны, хотя частные наставники были доступны лишь очень богатым семьям, «в городах и селениях», говорит Ульпиан, также «были учителя, которые преподавали основы письменности»; школа была вполне устойчивым учреждением, религиозный календарь разрешал школьные каникулы, а утренние часы были временем школьников. Мы нашли множество документов, написанных рукой простых людей: счета ремесленников, бесхитростные письма, настенные надписи, очаровательные дощечки для письма. Делать записи для себя — это одно, уметь писать лучше, чем для себя, — совсем другое: для этого нужно владеть стилем и по крайней мере соблюдать орфографию (которую граффити игнорировали). Примечательно, что для составления публичного документа, прошения, даже простого договора, люди, умевшие читать и писать (но не более того), обращались к общественному писчему (notarius). Более или менее значительная часть маленьких римлян все–таки посещали школу вплоть до двенадцати лет, причем делали это как мальчики, так и девочки (врач Соран Эфесский последнего обстоятельства не одобрял); более того, школы были смешанными.

С двенадцати лет дальнейшая судьба мальчиков и девочек начинала складываться по–разному, причем как у богатых, так и у бедных. Только мальчики, если они происходили из зажиточных семей, продолжали учиться: под плетью «грамматика», или преподавателя литературы, они изучали классических авторов и мифологию (не веря ни единому слову), с тем чтобы не чувствовать себя в дальнейшем малообразованными. Для некоторых девочек — в виде исключения — их отцы также нанимали учителей, которые преподавали им классическую литературную традицию. Следует сказать, что в двенадцать лет девочки были уже вполне сформировавшимися девушками и некоторых из них в столь юном возрасте даже выдавали замуж — явление в Риме достаточно распространенное. Во всяком случае, в четырнадцать лет девушка становилась совсем взрослой: «Мужчины отныне называют их „госпожа” (domina, kyria), и девушки, видя, что им ничего более не остается, как только ложиться с мужчиной в постель, начинают наряжаться и прихорашиваться, не имея никаких других перспектив». Философ, написавший эти строки, заключает, что «лучше все- го дать им понять, что нет для них ничего более достойного, чем вести себя стыдливо и сдержанно». В хороших семьях начиная с этого возраста девочку практически заточали в тюрьму, усаживая за веретено и прялку, чтобы было ясно, что ничем дурным она не занимается. Если женщина владеет артистическими навыками, умеет петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах (пение, музыка и танец существовали как неразрывное целое), ее станут хвалить и высоко оценят ее способности, но при этом поспешат добавить, что речь идет, при всем том, о порядочной женщине. В конечном счете, воспитание юной женщины из хорошей семьи сможет продолжить ее будущий муж — если будет такая необходимость. У приятеля Плиния была супруга, эпистолярными способностями которой все восхищались: был ли в действительности сам муж автором всех ее писем или же ему удалось развить собственный талант этой «девушки, которую он взял в жены девственницей», так или иначе, ее способности целиком и полностью были его заслугой. И наоборот, когда мать Сенеки пожелала изучать философию, муж не позволил ей этим заниматься, полагая, что науки для женщины — верный путь к распутству.

А в это время мальчики учатся. Для того ли, чтобы стать хорошим гражданином или овладеть будущим ремеслом? Может быть, для того, чтобы разобраться, как устроен мир, в котором они живут? Нет, только лишь для того, чтобы блистать умом и щеголять потом прекрасным слогом. Было бы странно полагать, что на протяжении веков институт школьного образования существовал с одной–единственной Целью — с целью формирования молодого человека ради его адаптации к социуму; в Риме не преподавали ни практических, ни прикладных предметов, здесь учили только высоким материям и прежде всего риторике. На протяжении всей человеческой истории образование крайне редко было призвано подготовить ребенка к жизни, сформировать его представления об обществе, пусть даже в упрощенном или зачаточном виде; гораздо чаще история образования — это история идей, усвоенных в детстве, при этом никаких общественных функций образование не выполняло. В Риме украшали риторикой душу мальчиков подобно тому, как в прошлом веке детишек одевали в матросские или солдатские костюмчики. Детей наряжают и прихорашивают, желая воплотить в них идеальный образ человечества.

Мы оставляем в стороне систему образования в греческих регионах Империи, отличавшуюся во многих отношениях. Здесь придется довериться Нильсону. В то время как римская школа являла собой продукт заимствованный и как таковая существовала отдельно от улицы, вдалеке от политической и религиозной деятельности, греческая школа была частью общественной жизни. В греческой системе образования существовали палестры и гимнасии; гимнасий — вторая публичная площадка, куда мог прийти любой желающий и где занимались не только гимнастикой, хотя и гимнастикой тоже. На мой взгляд, основное различие римского и греческого образования состоит в том, что в греческой школе спорт выходит на первое место; даже гуманитарные предметы (родной язык, Гомер, риторика, немного философии и много музыки — даже во времена Империи) преподавались в углу гимнасия или палестры. Вслед за этим обучением, которое продолжалось до шестнадцатилетнего возраста, тут же следовала эфебия, на один или два года, где программа оставалась такой же

[6].

Помимо общественного характера школы, музыки и гимнастики, между римской и греческой системами образования было и еще одно различие. Ни один римлянин из хорошей семьи не мог считаться образованным, если наставник не обучил его греческому языку и литературе, тогда как более образованные греки к изучению латыни относились издевательски и гордо игнорировали Цицерона и Вергилия (за очень небольшими исключениями, такими, например, как чиновник Аппиан). Греческие интеллектуалы, подобно итальянцам XVI века, импортировали свои таланты за границу, естественным образом совершенствовали свои медицинские и философские познания на греческом, вне которого этих наук не существовало; в Риме они могли научиться разве что невнятно изъясняться на латыни. К концу Античности греки принимались за систематическое изучение латыни лишь для того, чтобы сделать карьеру юриста в имперском правительстве.

Отрочество

В двенадцать лет маленький римлянин заканчивает начальное обучение; в четырнадцать он отказывается от детской одежды и получает право делать то, что любит делать любой молодой человек; в шестнадцать или семнадцать лет он может выбрать общественную карьеру, поступить в армию (подобно тому, как, например, шестнадцатилетний Стендаль решил стать гусаром). Не существовало ни совершеннолетия по закону, ни совершеннолетнего возраста; не было малолетних мальчиков, только незрелые мужчины, которые переставали быть таковыми, как только их отец или опекун замечал, что пора бы сыну сменить детскую одежду на мужскую и в первый раз побрить растительность на лице. Возьмем, к привру, какого–нибудь сенаторского сына: в полных шестнадцать лет он становится всадником; в семнадцать — начинает исполнять свои первые общественные обязанности — служит в полиции Рима, казнит приговоренных к смерти, управляет монетным двором; его карьера уже не остановится, он станет полководцем, судьей, сенатором. Где он учился? На практике. У старших? Скорее, у подчиненных: у него достаточно аристократической спеси, чтобы при необходимости выглядеть человеком, принимающим решения. Таков юный аристократ: в шестнадцать лет он уже был полководцем, государственным жрецом, дебютировал в качестве адвоката.

К изучению на практике материй гражданских и профессиональных добавляется школьное культурное образование (народ образован, но не стремится к углублению знаний). Школа — это инструмент присвоения культуры, который одновременно служит для ее модификации: «классических» авторов изучают подобно тому, как посещают популярные среди туристов места и осматривают памятники, которые обязательно нужно увидеть. Школа принудительно научит всех аристократов чему–нибудь изящному, вещам, которые по–настоящему заинтересуют лишь немногих даже среди тех, кто искренне ими восхищается. В итоге как учреждение школа сама себя загоняет в тупик, она способна научить разве что самым основам, объяснить классику, то есть именно то, что объяснить проще всего; риторика изучена со всех сторон еще во времена классических Афин; пространные рассуждения переработаны в догмы и готовы к преподаванию. Именно так юные римляне учились читать свою классику, а потом изучали риторику. Что же такое риторика?

Во всяком случае, она не была чем–то полезным, имеющим «общественное» значение. Искусство красноречия, практикуемое на трибуне или адвокатской кафедре, играло заметную роль в Римской Республике, однако престиж риторики в гораздо большей степени определялся литературным блеском речей, нежели гражданскими функциями: Цицерон, который не был сыном олигарха, удостоился редкой чести быть принятым в сенат, поскольку его выдающийся литературный дар оратора призван был поднять авторитет этого собрания. Во времена Империи публика следила за судебными процессами подобно тому, как теперь следят за литературной жизнью, и даже слава поэтов не была окружена таким ореолом широкой популярности, какой осенял чело талантливых ораторов.

Такая популярность красноречия — шла ли речь о настоящем ораторском искусстве или лишь об элементарном навыке — привела к тому, что после классики риторика стала единственным предметом в римской школе; поэтому все мальчики изучали типичные планы ведения юридических и политических дискуссий, модели развития сюжетов, систему речевых эффектов (то, что у нас называется «риторическими фигурами»). Так изучали ли они искусство красноречия? Нет, поскольку риторика в том виде, в каком ее преподавали в школе, очень скоро превратилась в особый вид искусства, с собственным сводом законов и правил. Таким образом, между искусством красноречия и школьной риторикой была огромная пропасть, которую Античность не переставала с упоением оплакивать. Темы дискуссий, предлагаемые маленьким римлянам, никакого отношения к реальному миру не имели; напротив, это были немыслимые сюжеты с воображаемыми предметами. Риторика становилась салонной игрой. «Предположим, что закон постановил: соблазненной женщине дано право выбора, приговорить ли своего соблазнителя к смерти или же выйти за него замуж; в ту же ночь подсудимый мужчина надругался над еще двумя женщинами, одна из которых выбирает для него смерть, другая — законный брак». Подобный сюжет дает волю виртуозному мастерству красноречия, с густым мелодраматическим и эротическим привкусом, со смакованием парадоксов, с щепоткой юмора. Проходят школьные годы, и хорошо натренированные дилетанты продолжают совершенствоваться в своих играх у себя дома, перед искушенной публикой. Таково генеалогическое древо античного образования: от культуры — к желанию культуры, от стремления к культуре в школе — к школьным упражнениям, ставшим самоцелью.

Юность проходит

Пока маленький римлянин, стоя за кафедрой, «советует Сулле отречься от диктаторства» или рассуждает о том, какой выбор должна сделать изнасилованная девушка, он успевает возмужать. Начинаются годы снисхождения и поблажек. Все прекрасно знали: как только юноша впервые облачается в мужскую одежду, он первым делом пытается купить расположение одной из служанок или бросается в Субурру, пользующийся дурной славой квартал Рима, — если только какая–нибудь дама из высшего света, так сказать, не положит на него глаз и каприза ради не лишит его невинности. Свобода нравов среди римской аристократии была сродни нашей собственной — в XVIII веке. По мнению врачей, Цельса или Руфа Эфесского, такая болезнь, как эпилепсия, излечивается сама собой во время полового созревания, то есть в возрасте, когда на девушку накладывают первые ограничения, а юноша в первый раз занимается любовью; иными словами, если в отношении мальчиков половая зрелость и первый сексуальный опыт являются синонимами, то невинность девушек в тот же самый период жизни остается неприкосновенной. После возмужания и до брака у мальчиков еще остается время для вольностей, допустимых с родительского благословения; Цицерон и Ювенал, строгие моралисты, так же как и император Клавдий, допускали, что цензорам при исполнении должностных обязанностей нужно делать в отношении молодых людей определенную скидку на их юношескую горячность. В течение пяти или десяти лет молодой человек распутничал, заводил любовниц; с бандой подростков он вполне мог вломиться в дверь к проститутке и принять участие в групповом изнасиловании.

Приведем еще один факт, носящий скорее фольклорный и полуофициальный характер: существовали некие организации, куда входили исключительно юноши. Хорошо известны объединения молодых людей (collegia juvenum) в греческих регионах Империи, существовали подобные организации и в ее латинской части, и, хотя точная их роль остается до конца невыясненной, вполне очевидно, что, при их несомненной многочисленности и активности, они должны были где–то размещаться. Юноши, входившие в такого рода объединения, занимались атлетикой, фехтованием, псовой охотой; группы молодых людей появлялись на аренах амфитеатров, где сражались с дикими зверями, вызывая бурный восторг соотечественников. К сожалению, их деятельность не ограничивалась весьма похвальной физической активностью, доставшейся в наследство от милого сердцу греков атлетического воспитания: пользуясь своей многочисленностью и официальным статусом, они устраивали общественные беспорядки. В Риме золотой молодежи дозволялось участвовать в уличных разбоях: ночью банды молодчиков выходили на улицы, чтобы поколотить случайного прохожего, потискать горожанку, разгромить торговую лавку. И юный Нерон не пренебрегал подобной привилегией, да так увлеченно, что однажды едва не был избит сенатором, который среди напавших на него юнцов не узнал молодого императора; молодые люди, по–видимому, были уверены, что имеют право на подобные шалости. «Возвращайся с ужина как можно скорее, поскольку город отдан на разграбление юношам из лучших семей», — читаем мы в одном латинском романе. Те же молодые люди были самыми рьяными болельщиками популярных среди публики гладиаторов и возничих, причем кипение спортивных страстей выливалось иногда в самые настоящие баталии. «Иногда те, кого обычно называют Юными, — пишет один юрист, — в некоторых городах становятся на трибунах слишком шумными болельщиками: если вина их ограничивается только этим, они получают выговор от прокуратора, если же проступок повторится, их следует высечь и потом отпустить».

Таковы преимущества молодости и исключительные права молодежных групп. К моменту вступления в брак все любовные похождения прекращаются: во всяком случае, так утверждают поэты, сочиняющие эпиталамы; в своих свадебных песнях они безо всякого стеснения упоминают о прошлой распутной жизни юного супруга, уверяя, что благодаря исключительной красоте невесты всем его шалостям отныне и навсегда приходит конец.

Такой была римская мораль изначально, однако в течение II века н. э. постепенно распространяется мораль новая, которая, обретя основу в фантазиях медиков (не будем забывать, что античная медицина была наукой почти столь же серьезной, что и медицина времен Мольера), положила всему этому конец. Новая мораль призывала ограничить любовь браком, даже если речь шла о юношах, и убеждала родителей беречь сыновей от потери невинности вплоть до женитьбы. Любовь, конечно, не грех, а удовольствие, но только удовольствие опасное, наподобие алкоголя. Поэтому для здоровья будет лучше, если употреблять эту радость человек станет умеренно, а разумнее всего было бы и вовсе от нее отказаться, как от вредной привычки. И это не пуританство, а гигиена. Удовольствия в браке — совсем другое дело: они соответствуют гражданским устоям и естественной природе брака и, следовательно, являются обязанностью. Германцы, которых Тацит называет детьми природы, поздно узнавали любовь, и это хорошо, поскольку их молодые силы не истощались раньше времени, как это происходит у нас, римлян. Философы, рационализаторы по призванию, поддерживают это начинание; один из них пишет: «В том, что касается удовольствий в любви, нужно, насколько это возможно, сохранить чистоту до брака»; Марк Аврелий, император и философ, будет гордиться тем, что «сохранил цветок своей юности, не поддался мужским желаниям слишком рано и воздерживался даже дольше нужного»; он не прикасался ни к своему рабу Теодоту, ни к своей служанке Бенедикте, если даже ему этого и хотелось. Мастурбации также следовало избегать, и не только из–за того, что она истощает силы, но еще и потому, что она вызывает слишком раннее половое созревание, скоротечное и незавершенное.

Убить отца

К новым нравственным принципам добавлялись аргументы, заимствованные из старой морали, стоящей на страже гражданских и имущественных прав. Все доводы, положенные в основу новой идеологии, получившей развитие во времена Империи, базируются на понятии совершеннолетия. Возраст мужчины перестает быть только лишь физической характеристикой, определяемой обычным правом, — он становится юридической условностью: лица, не достигшие брачного возраста, ограничиваются в правах. С точки зрения чисто гражданских аспектов проблемы это означает, что молодой человек, ради собственного развлечения злоупотребивший снисходительным к нему отношением, мог быть навсегда лишен всяческих поблажек — просто для того, чтобы закалить его характер. Так, Тиберий, строгий император и к тому же убежденный стоик, поспешно отослал своего племянника Друза командовать легионом, когда решил, что тот «слишком пристрастился к соблазнам столицы». Поэтому ранний брак считался свидетельством того, что юность проходит без распутства и разврата. Юристов всегда больше интересовало имущество, чем мораль; между тем~четырнадцатилетний, то есть достигший брачного возраста юноша был вполне правоспособным и, для того чтобы платить за свои развлечения, мог брать деньги в долг под проценты в счет будущего наследства, которого еще нужно было дождаться. Таким образом, он мог разбазарить свое имущество еще до его получения: кредиторы (то есть весь Рим) «требовали выплаты долгов с молодых людей, которые хотя и облачились уже в мужские тоги, но жили еще под суровой властью своих отцов». После многократного изменения законов, наконец, решили, что кредиторы, которые одалживают деньги чужим сыновьям, не вправе требовать возврата долга даже после кончины главы семьи; никто не мог брать деньги взаймы до достижения двадцатипятилетнего возраста. У этого вынужденного решения была и оборотная сторона: дед, родной или двоюродный, со стороны отца, мог принудительно удерживать уже подросшего мальчика–сироту под опекой наставника, хотя бы для того, чтобы выказать тем самым свою над ним власть. И все–таки достижение мальчиком, сиротой по отцу, возраста половой зрелости, как правило, означало, что он становился хозяином самому себе. Квинтилиан без особого удивления рассказывает об одном юном аристократе, который в восемнадцать лет уже успел со своей любовницей сделать себе наследника, прежде чем умер во цвете лет.

Мы отталкиваемся от положения, которое представляется важным и, скорее всего, таковым и является: особенность римского права, которая так удивляла греков, состояла в том, что сын, достигший или не достигший взрослости, женатый или нет, оставался под властью отца и не мог стать полноправным римлянином и, соответственно, «отцом семейства» до тех пор, пока его собственный отец не умрет. Более того, отец осуществлял по отношению к нему власть также и чисто судебную и даже мог приговорить сына к смерти — в рамках частного права. Право отца как завещателя было практически ничем не ограничено, и он мог запросто лишить наследства своих детей. В итоге получается, что молодой человек восемнадцати лет, став сиротой, вдвоем со своей подругой вполне в состоянии произвести на свет законного наследника, тогда как мужчина зрелого возраста не может самостоятельно совершить ни одного юридического действия, покуда жив его отец. «Если речь идет о сыне в семье, — пишет один юрист, — его общественные должности ничего не значат: будь он хоть консулом, он не имеет права взять деньги в долг». Такова теория: а как дело обстояло на практике? В нравственном отношении — еще того хуже.

С юридической точки зрения, родительская власть была все же несколько мягче. Отнюдь не каждый отец лишал своих детей наследства; чтобы это сделать, нужно было для начала постараться не умереть без завещания. Кроме того, сын, лишенный наследства, мог опротестовать завещание в суде и, в любом случае, его нельзя было лишить более чем трех четвертей наследуемого имущества. Что касается смертных казней, совершаемых по родительскому приговору, которые в представлении римлян играли важную роль, то последний такой случай, к слову сказать, вызвавший бурю негодования, датируется временем правления Августа. Собственного состояния сын действительно не имел — все, что он зарабатывал или получал в наследство, принадлежало его отцу. Однако отец мог выделить сыну некоторый капитал, «выходное пособие», которым тот впоследствии распоряжался по своему усмотрению; и потом, отец мог просто–напросто предоставить сыну свободу. Таким образом, сын получал основания надеяться — и средства для того, чтобы жить самостоятельно.

Однако средства эти были иллюзорны, а надежды призрачны. Психологически для взрослого человека, отец которого жив, ситуация остается невыносимой. Он не может сделать ни шагу без ведома отца: заключить договор, освободить раба, составить завещание. Все, что у него есть, да и то на правах зависимого владельца, — это небольшие накопления, предоставленные отцом; ситуация, сопоставимая с положением раба. Ко всем этим унижениям добавляется вероятность быть лишенным наследства — опасность вполне реальная. Перелистаем переписку Плиния: «Такой–то назначил своего брата единственным наследником в ущерб своей собственной дочери»; «Такая–то лишила наследства своего сына»; «Такой–то, лишенный наследства своим отцом»… Общественное мнение, имевшее для высшего класса большое значение, далеко не всегда относилось к подобным ситуациям с осуждением. «Твоя мать имеет законное основание лишить тебя наследства», — пишет тот же Плиний. Вместе с тем известно, какова была демографическая ситуация во всей Европе до открытий, совершенных Пастером: высокая смертность множила вдовцов, вдов, женщин, умерших в родах, повторные браки; и, поскольку отец имел практически неограниченную свободу при составлении завещания, у детей от первого брака были все основания опасаться мачехи.

И последняя зависимость: сын не мог сделать карьеру без согласия своего отца. Можно пробиться в сенаторы, если ты аристократ, и в городской совет, если ты принадлежишь к знатному роду, но как оплачивать весьма значительные расходы, к которым обязывает высокий пост, в то время как любой общественный деятель продвигался по карьерной лестнице при помощи хлеба и зрелищ? Поэтому сын и не пытался стать сенатором или членом совета без ясно выраженной воли отца, который должен будет оплачивать все необходимые расходы из семейного капитала. На многих общественных зданиях в Римской Африке, построенных за счет магистратов, коих к этому обязывало их высокое положение, можно прочесть надпись, сообщавшую, что все расходы по строительству за сына нес его отец. Отец сам выбирал, кого из своих сыновей поддерживать в карьерном росте; число мест в сенате и городском совете было ограничено, и большинство семей могли рассчитывать на участие в этих органах власти только одного сына; к тому же и расходы были весьма значительны. Чести заниматься довольно дорогостоящей карьерой удостаивался тот сын, которого выбирал отец; остальным же оставалась похвала за то, что они уступили место своему брату. Уточним, что права старшинства не существовало, хотя по традиции младшие и должны были примириться с первенством старшего.

Завещание

Кончина отца возвещала детям–наследникам об окончании их несчастий или уж, во всяком случае, об освобождении от одного из видов рабства; сыновья, наконец, становились взрослыми, дочь, если она была незамужней или разведенной, становилась наследницей, вольной самостоятельно выбирать будущего мужа (хотя согласие девушки на замужество и требовалось по закону, это было чистой формальностью, поскольку законом ее согласие предполагалось априори, так что дочь подчинялась только своему отцу). Кроме того, наследнице грозила новая зависимость, а именно опека дяди со стороны отца; этот зловещий персонаж мог строго–настрого запретить ей встречаться с возлюбленным и усадить — как каторжную — за веретено и прялку. Поэт Гораций трогательно и сочувственно описывал подобные ситуации.

Совершенно не удивительно, что идея отцеубийства становилась навязчивой, и подобные страшные преступления отнюдь не были редкостью: у данного обстоятельства есть вполне рациональные объяснения, не имеющие никакого отношения к Фрейду. «Во время гражданских войн с их проскрипциями», — когда доносы буквально сыпались градом — «наибольшей верности, — пишет Веллей, — можно было ожидать от супругов, меньшей — от вольноотпущенников, практически никакой — от рабов; верность же сыновей равнялась нулю, с таким трудом им давалось ожидание получения наследства!»

Таким образом, лишь немногие римляне могли считаться мужчинами в полном смысле этого слова: ими были свободнее граждане, сироты либо юридически дееспособные, «отцы семейств», женатые или нет, но владеющие имуществом. Отец семейства занимал особое место в господствующей морали; Авл Геллий приводит противоположные мнения, касающиеся долга детей в отношении отцов: «Всегда ли нужно повиноваться своему отцу? Некоторые отвечают: „Да, всегда”. Но если ваш отец прикажет предать Родину? Тогда другие хитроумно отвечают: „Нет, никогда. Поскольку, когда отец приказывает совершить что–либо достойное, это следует делать и без его приказа, потому только, что так поступать должно”». Авл Геллий тонко возражает, предлагая третий вариант: в вопросах, которые сами по себе не являются ни достойными, ни позорными, таких как: жениться или оставаться холостым, браться за одно дело или за другое, уходить или оставаться, добиваться или нет общественного признания, — следует всегда подчиняться отцовской власти.

Завещание служило одновременно оружием и символом семейной власти и общественного положения отца семейства. Оно было своего рода религией, в которой завещатель мог реализоваться как «человек социальный», создавая о себе определенное мнение в обществе. Назначил ли он наследником наиболее достойного? Оставил ли он что–нибудь каждому из своей паствы? Отозвался ли он о своей жене словами, которые послужат ей сертификатом качества хорошей супруги? «Сколько же времени проводим мы наедине со своей совестью, чтобы решить, кому мы оставим что–нибудь в завещании! Никогда наши решения не бывают столь взвешенными, как в этот момент». Все члены семьи, близкие и дальние, должны что–нибудь получить; домочадцы и прислуга получат свою долю: преданные рабы могут быть освобождены по завещанию, вольноотпущенники, оставшиеся верными, клиенты — никого нельзя забыть.

Оглашение завещания становилось в то время общественным событием, поскольку не являлось только лишь перечнем наследников и завещанного имущества, а служило своего рода публичным заявлением. Обыкновение назначать «замещенных наследников», которые не получат ни гроша (если только основной наследник не откажется от наследства), позволяло вписывать в завещание всех, кого пожелаешь, назначая им мнимую долю от наследства, размер каждой доли выражал степень уважения завещателя. Таким образом можно было нанести человеку post mortem тайное оскорбление или, напротив, выразить ему свое почтение: так, среди аристократов было принято включать в завещание знаменитых в то время писателей. Плиний Младший, известный оратор, который посещал все оглашения завещаний, с удовлетворением отмечал, что ему всегда завещали ту же сумму, что и его сопернику и другу Тациту (и он не обманывал, эпиграфисты нашли завещание, в котором было указано его имя). Сюда же примешивалась и политика; один сенатор, имевший большое влияние, однажды потерял репутацию, когда в своем завещании осыпал лестью Нерона (очевидно, для того чтобы избежать отмены завещания и конфискации имущества в пользу имперской казны); другие, напротив, оскорбляли всемогущих вольноотпущенников, министров дворцовой администрации, срывая зло в таких выражениях, которые были бы недопустимы для самого императора, будь то Нерон или Антонин Пий. Завещание было настолько замечательной штукой и, составив его, можно было так гордиться собой, что многие, особенно после выпивки, с трудом боролись с искушением зачитать его заранее, чтобы порадовать наследников и вызвать к себе еще большее уважение.

Хорошо известно, что во многих культурах существовал определенный ритуал, связанный со смертным одром и последними словами умирающего. В Риме подобный ритуал заменяло завещание, в котором человек выражался как личность социальная, и еще, как мы позже это увидим, — эпитафия, отражающая то, что следовало бы назвать личностью публичной.

БРАК

В римской Италии в период с I века до н. э. и в течение I века н. э. пять или шесть миллионов мужчин и женщин были свободными гражданами; они жили в сельских районах, в центре каждого из которых располагался город с общественными зданиями и «особняками» знатных граждан, или просто «домами» (domus’ами); такие районы назывались «селениями». Кроме этого, в Риме насчитывалось один или два миллиона рабов, работавших в домах своих господ или в поле. Мы мало что знаем об их образе жизни, наверняка нам известно лишь то, что браки среди рабов были запрещены вплоть до III века. Вся эта толпа вела беспорядочную половую жизнь, за исключением горстки доверенных рабов, служивших управляющими в доме своего хозяина, либо рабов самого императора, которые служили во дворце. Эти привилегированные рабы могли позволить себе иметь собственную постоянную любовницу или даже получить ее от хозяина.

Как отличить женатых от холостых?

Однако вернемся к свободным римлянам. Одни из них были рождены в браке, законном с точки зрения гражданской принадлежности мужа и жены, другие могли быть незаконнорожденными детьми женщин, обладающих гражданскими правами, третьи, рожденные рабами, затем были отпущены на свободу: так или иначе, все они являлись гражданами Рима н имели право прибегнуть к гражданскому институту брака. Этот институт, на наш взгляд, был во многом парадоксальным: вступление в брак в Риме было делом личным, хотя бы потому, что не требовало никаких санкций со стороны органов власти. Никто не представал перед уполномоченным лицом (аналогичным мэру или священнику); сам акт нигде не регистрировался (брачных контрактов не существовало, если не считать таковым договор о приданом — предполагалось, что за невестой должны давать приданое) и вообще не был официальным: никаких символических действий, во всяком случае обязательных, не осуществлялось. Короче говоря, брак был сугубо частным событием, подобным нашей помолвке. Как же тогда судья мог принимать решения в случае судебной тяжбы из–за наследства? Как он мог определить, состоят ли мужчина и женщина в законном браке? В отсутствие формальных действий или записей об этом можно было судить по некоторым признакам, как это делают в суде, устанавливая какой–либо факт. Что же это были за признаки? К таковым, к примеру, можно отнести определенные действия, такие как соглашение об установлении приданого или же поступки, доказывающие намерение стать супругами: например, если предполагаемый муж всегда называл женой женщину, которая жила вместе с ним, либо находились свидетели, подтверждающие, что присутствовали на небольшой церемонии, свадебный характер которой был очевиден. В крайнем случае достаточно было того, что мужчина и женщина сами себя считали супругами.

Несмотря на то что брак был сугубо личным делом, актом, нигде не зарегистрированным и не сопряженным с какими бы то ни было официальными церемониями, существовало одно обстоятельство,_с точки зрения которого все–таки требовалось точно установить, состоят супруги в законном браке или нет, и обстоятельством этим был правовой статус детей. Дети, рожденные в браке, считались законными; они брали фамильное имя отца и продолжали его род; после смерти отца они получали права на имущество… если, конечно, не были лишены наследства при его жизни. И еще одно уточнение, касающееся правил игры: развод. Развестись было также просто с точки зрения права, как и вступить в брак; ни для мужа, ни для жены развод не требовал никаких формальностей: достаточно было, чтобы супруги просто разошлись с намерением развестись. Иногда юристы вполне обоснованно колебались: действительно ли это развод или простая ссора? Не было даже особой необходимости извещать экс–супруга о разводе: в Риме бывало и так, что разведенные мужья вообще не знали о том, что жена с ними уже развелась. Что же касается жены, то в тех случаях, когда именно она была инициатором развода или добровольно отказывалась от брака, ей следовало покинуть дом мужа, взяв с собой лишь свое приданое, если, конечно, таковое имелось. С другой стороны, если в семье были дети, в случае развода родителей они практически всегда оставались с отцом.

Церемония заключения брака требовала присутствия свидетелей, показания которых могли бы быть использованы в случае возникновения спорных вопросов. Существовал и обычай делать свадебные подарки. Первая брачная ночь, вполне естественным образом, более всего напоминала узаконенное изнасилование; молодая жена оставалась «оскорбленной своим мужем», который обращался с ней так же, как со своими служанками–рабынями, не привыкшими отдавать себе отчета в том, что против них совершается насилие. Часто бывало, что супруг не лишал свою жену девственности в первую же ночь из жалости к ее застенчивости и робости, однако подобный жест компенсировался… содомией: Марциал и Сенека Старший открыто намекают на такой выход из ситуации, это же подтверждает и одна из комедий Плавта, «Касина». К слову сказать, в Китае также были знакомы с подобной странной альтернативой. Если жена ждала ребенка, она избегала супружеских объятий во время беременности; Элиан и Псевдо—Квинтилиан находят подобную сдержанность вполне естественной, поскольку животные, по их мнению, ведут себя так же. Плотские удовольствия в браке становятся узаконенными; для приглашенных на свадьбу гостей интимная сторона будущей совместной жизни супругов — вполне законная тема разговоров и неистощимый источник разного рода шуток, весьма фривольных: подобное поведение не только не возбраняется, но, скорее, наоборот — вменяется им в обязанность. Один поэт в эпиталаме желает молодому супругу любовных утех в полдень: простительная вольность по отношению к завтрашним супругам — ибо вне брака любовь до наступления ночи принято было проводить по ведомству бесстыдства и распутства.

Для чего же люди женились? Чтобы получить приданое (это был один из вполне достойных способов разбогатеть), а еще для того, чтобы обзавестись детьми, которые, родившись в законном браке, должны будут в конечном счете превратиться в наследников, продолжателей рода и составить ядро гражданского общества. Политики не говорили напрямую о проблеме рождаемости в контексте вопросов, связанных с возобновляемостью трудовых ресурсов, но сохранение и приумножение численности граждан, которое должно было обеспечить общине устойчивость и процветание, было «делом каждого гражданина» или, во всяком случае, считалось таковым. Один из сенаторов, Плиний Младший, в своих высокопарных речах при случае не упускал возможности указать слушателям на то, что есть и другой способ усилить состав римского общества, а именно — освободить наиболее достойных рабов, сделав их свободными гражданами. Если бы в современной Франции министр внутренних дел, озаботившись улучшением демографической ситуации, призвал предоставить гражданство рабочим–иммигрантам, ситуация выглядела бы весьма схожей.

Моногамия и супружеские пары