Реваз

ИНАНИШВИЛИ

БЕЛЫЙ ОТСВЕТ СНЕГА

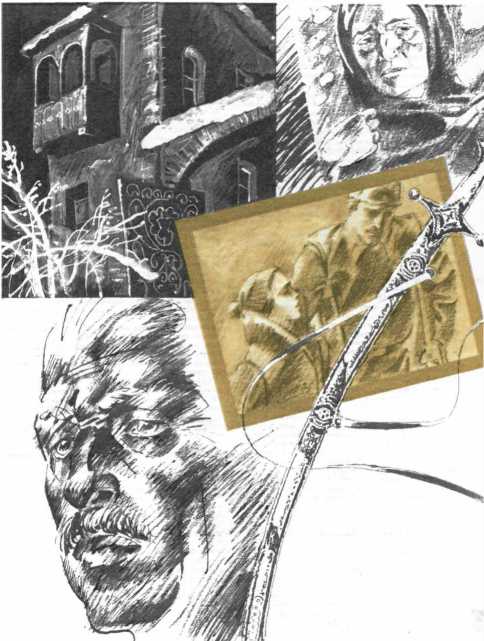

Слышишь! Немного помедленнее, не спеши. У меня какая-то чушь вертится в голове и, если не скажу, задохнусь. Ну оттаял, ну размяк — опусти сейчас в вазу с водой, корни пущу, ей-богу, корни и цветочки. Со мной такое случается от вина. От вина, от осенних туманов, и еще когда выпадает первый снег. Нет, видит бог, стихов в жизни не писал. А вообще-то удивляюсь!.. «Венчалась Мери в ночь дождей, и в ночь дождей я проклял Мери»… Удивительные люди поэты… «Потеряла, бросила, как черкес стрелу»… А однажды знаешь что я прочитал? Женщина написала: «Мои груди все время повторяют впадины твоих ладоней»… Что-то в этом роде… Ладно, погоди, не надо. Ну, не надо, прошу тебя! Лучше посмотри на этот балкон, поникший, с облупившейся краской. Там жила наша учительница русского языка, Манана Георгиевна, состарившаяся в одиночестве, без семьи, без детей, воспитанница какого-то пансиона для благородных девиц. Французским владела, как мы с тобой грузинским. Когда-то она была замужем за офицером. Она прятала его фотографию, только раз мне показала: настоящий красавец грузин с тонким, сухощавым и гордым лицом, двадцати пяти лет погиб в Батуми. Кто только к ней потом не сватался, видная была женщина, и в старости была хороша, высокая, статная, но больше замуж не пошла. Говорила: «Не забывайте, что я грузинка…» Мы, ученики, очень ее любили. После занятий часто ходили к ней домой, то в лото играли, то в домино, а когда и хинкали вместе готовили. Но чем бы ни занимались, разговаривали только по-русски, такое было правило. «Помните, — твердила она нам. — Вы должны в совершенстве овладеть русским языком». Мы и старались. Если я сегодня что-то знаю, то благодаря Манане Георгиевне… Она умерла не то в шестьдесят третьем, не то в шестьдесят четвертом, и даже оплакать ее было некому, кроме нас, бывших учеников. Но что правда, то правда, похоронили мы ее очень хорошо и поминки устроили красивые. Ты знаешь, что она завещала? В нижнем ящике комода у нее хранилась сабля; она просила положить ее с ней в могилу. Так мы и сделали. Положили ей на грудь и поверх нее скрестили руки. Чья была сабля, не знаю — отца, деда или мужа? Скорее всего мужа, а, может быть, и отца, не знаю… Наши девочки очень плакали на похоронах… Ну, ладно, ладно… Я понимаю, что тебе нет дела ни до учительницы, ни до сабли, но послушай, к чему я все это рассказываю.

Сорок второй год, и эта же пора стоит — декабрь, первый снег только-только выпал. Немцы во-он там, по ту сторону Кавкасиони, но здесь тихо и спокойно, даже тише и спокойнее, чем сейчас. А потому, что из дому никто не выходит, а кто выходит, старается не шуметь! Снег местами протаял… У меня отпуск, с тем и прибыл. Ты знаешь, что со мной тогда случилось? В Баку окончил шестимесячную школу, прикрепили мне к петлицам по два зеленых кубика — и на фронт, на передовую. Но не успели переправиться через Терек, как налетели немецкие самолеты и разбомбили наш эшелон к чертовой матери. Мне осколком бомбы разворотило левую голень левой ноги. Столько крови потерял, что чуть концы не отдал, в глазах померкло. Подобрали меня, положили на носилки, повезли назад. Сперва в полевом госпитале отлеживался, потом в Махачкале. Месяца через полтора кое-как встал на костыли. Был там главврач, добрая душа, взял и отправил меня на побывку домой, на целый месяц. Приехал. Тогда отец еще здесь работал, мы жили внизу, у моста, в государственных домах. Мои рады, а я как воды в рот набрал, зубы стиснул, молчу, из дому не выхожу; мне двадцать лет, и, видишь ли, стыдно на люди показаться. Когда уходил на фронт, всем говорил, что или погибну, или вернусь героем! А на самом деле ни разу даже в немца не выстрелил, первая же бомба меня нашла. Просидел дома дней пять или шесть, очень наскучило это сидение. Встал, взял свои костыли и пошел к Манане Георгиевне. Снег вот такой же, как сейчас, и вроде бы тепло. На мне шинель, туго перетянутая широким ремнем, на одной ноге сапог, на другой калоша, и раненая голень тепло обмотана материнской кашемировой шалью. Сперва шалью, а поверх нее обмоткой. Весу во мне едва пятьдесят шесть кило. Иду легко, но осторожно. Поднялся к Манане Георгиевне, она оказалась дома. Сам знаешь, что такое война: очень на ней сказались эти полтора года, как-то она поблекла, побледнела, серая какая-то стала — и лицо, и волосы. Увидела меня, всплеснула руками: «Ой, бедный мой мальчик!» И в слезы. Все трогала мою ногу и спрашивала: «Больно? Больно?»

«Нет, — отвечал я, — не больно», — и смеялся. И знаешь, что она тогда сделала? Перекрестилась. Можешь себе представить, что это было в те годы для учительницы — перекреститься! Крестилась и что-то шептала по-французски — чтоб я не понял.

Потом говорит: «Как раз сегодня, — говорит, — мне принесли дрова», — и подкладывает в печку. Тогда создали какие-то отряды содействия и помощи, они и дрова принесли, бывшие ее ученики.

«У меня, — говорит, — есть тыква, давай мы с тобой ее сварим». Вытащила из-за шкафа большую желтую тыкву, нашла секач. Что оставалось делать? Взял я у нее секач. Расстелили на полу газету, положили тыкву, и только я разок хватил по ней, как в дверь постучали.

Манана Георгиевна пошла, открыла, слышу, заулыбалась: «Входи, входи…» Вошла девчонка, маленькая, лет четырнадцати или пятнадцати. Видал светловолосых кахетинок? Скуластых, плотных, светлоглазых, с расплывчатыми чертами и с выгоревшими бровями. Посмотришь — вроде как русские, да нет, не русские; но носы курносые, а когда смеются, глаза почти закрываются, и из щелок тонко поблескивает влажный и мягкий свет.

Манана Георгиевна познакомила нас: «Это мой старый ученик, а это моя новая ученица». Девчонка показалась мне настолько маленькой, что я не встал и даже руки ей не подал. Чуть приподнялся, кивнул и продолжал азартно разделывать тыкву. Как сейчас помню: на ней был серый полушубок, сняла белую шапочку домашней вязки, подошла и смело опустилась передо мной на коленки, стоит и светит глазами, интересно ей, что я делаю и как. Я сказал, чтобы не торчала перед носом, отошла в сторонку. Перешла, устроилась сбоку, рядышком, все так же на коленках. Я тыкву на дольки режу, а она смотрит на меня и расспрашивает. И знаешь, что ее больше всего интересовало? Видел ли я вблизи живого немца, и второе, жалостливо сморщившись: «Очень было больно, когда вас ранило?»

Вообще женщины часто об этом спрашивали. Нетрудно догадаться, как я отвечал на ее вопросы. Я много о себе понимал тогда и как милостыню коротко бросал ей «да» или «нет». А она уже не знает, с какой стороны ко мне подступиться. Поджарила тыквенные семечки, ссыпала на тетрадку, принесла. Манана Георгиевна достала фрукты и водку, выпила рюмку. «Чтобы благодать родного дома охраняла наших солдат». И мне налила. И девчонке велела здравицу сказать, но предупредила: «Только ты не пей!» А девочка и здравицу сказала, и рюмку хлопнула. Манана Георгиевна ужаснулась: «Это еще что такое! Ты что наделала?!» Тогда девчонка встала, вся раскрасневшаяся, щеки так и полыхают. «Не сердитесь, — говорит, — на меня, а я за это стихи прочитаю». Попятилась назад, к стенке, сцепила руки перед собой и, как малое дитя, с наигранным простодушием и наивностью прочитала: «С посторонним мужчиной я очень застенчива, ни за что с ним не лягу, сэр! Мамочка сшила мне красивое платье, и, если вы меня обнимете, ведь оно помнется, сэр!.. Прошла осень, пройдет зима, настанет весна, весной я уже буду большая, тогда приходите и возьмите меня в жены, сэр!». Это стихи какого-то английского поэта. Прочла, подошла к столу и села. Что нам оставалось делать — похлопали, и Манана Георгиевна, и я, но в глубине души не понравилась мне ее бойкость, к тому же выяснилось, что она дочка директора школы, в тот год переехавшая к нам из Тбилиси. А она прочитала еще одно стихотворение, на этот раз наше, народное, его и я знал наизусть, прочитала с интонацией хевсурки-горянки: «Словно глаза безгрешные, тихий рассвет пришел, влажны пески прибрежные, красен рубахи шелк. Ворон при виде красного каркал и ликовал. Падал на грудь несчастного, сердце клевал, клевал…»

[1] — и после сидела, словно и впрямь опечаленная, с тихой, грустной улыбкой. Манана Георгиевна потрепала ее по голове, поцеловала. Сварилась наша тыква, мы ее выставили за окно, чтоб поскорее остыла. Тыква оказалась замечательная, и сейчас помню ее вкус. Отведали тыкву, и я встал, собрался идти домой. Манана Георгиевна сказала: «Идите вместе, вам по пути». Мы попрощались и пошли.

Ночь, снег идет, мы шагаем рядом, и она все говорит, говорит, заглядывает мне в лицо в белом отсвете снега и спрашивает: «А вспышки над вершинами Кавкасиони вроде зарниц, это и впрямь от пушек?»

Я пожимаю плечами. Она боится, как бы я не упал, спрашивает: «А костыли под мышками не натирают? Не больно?»

Дошли до их дома, мне идти дальше. Она вызывается проводить и смотрит то на костыли, то мне в глаза заглядывает — жалеет очень. У меня лопнуло терпение, я оперся потверже на костыли, обернулся и как рявкну: «Ну-ка, детка, живо дуй домой!» Разок взглянула на меня оторопело, обиженно, повернулась, побежать не побежала, но пошла так, что снег заскрипел под ногами. Я тоже пошел своей дорогой.

Кончился тот отпуск, и меня опять отправили на фронт. Когда я вернулся, ты знаешь.

После того я видел ее еще один раз — лет десять назад. Удивительно, но я сразу ее узнал. Я встречал сухумский поезд — на нем она и приехала. Какая женщина!.. Вообрази себе тигрицу или пуму в солнечном зареве — величественная и чуточку грозная! Перед ней бежали два тигренка — крепкие, загорелые, смелые мальчишки.

И сама вся коричневая от загара.

Тьфу! Всю свою молодость мечтал о подвигах и о геройстве, а тут ни заговорить не посмел, ни даже показаться.

ТОВЛА

С тех пор, как в этой деревеньке началось строительство головного сооружения большого оросительного канала, родители, те, у которых были дочери, потеряли покой. Куда ни повернись, отовсюду сверкали белозубыми улыбками загорелые, мускулистые, веселые парни. Одни были плотники, другие каменщики, третьи арматурщики, кто водитель, кто экскаваторщик — всех не перечесть. Девушки разлюбили домашнюю работу, даже когда хозяйничали по дому, все равно краешком глаза поглядывали на дорогу — кто там пройдет или проедет. Наспех заканчивали стряпню, мойку или постирушку, надевали выходные платья, совали босые ноги в туфли на высоких каблуках, торопливо причесывались, робко мазали губы бледной помадой и выходили на дорогу. Куда им было идти? К подружке по соседству или в огород, что остался на краю села, но шли они с таким видом, словно были вызваны для решения важного вопроса.

А на дороге непременно появлялся обшарпанный самосвал; гремя кузовом, мчался навстречу или догонял девушку, шофер высовывал из кабины припудренную пылью белозубую голову и как обязательное приветствие бросал: «За такую походочку душу отдам, дорогая!» У девушки точно огонь пробегал по ногам, она сбивалась с шагу, с забившимся сердцем отбегала к обочине, бросала на шофера сердитый взгляд: «Разрази тебя гром!» — говорила вслед и, оставшись одна, шла дальше, с каким-то новым удовольствием ощущая каждую мышцу своего тела.

Местные ребята поначалу, как дворовые псы, скалились и рычали на пришлых и частенько затевали свары; из этих свар все выходили побитые, окровавленные; потом и местные пошли работать на стройку, подружились с приезжими и мирно делили с ними как девичьи улыбки, так и их строгие взгляды.

Село даже облик сразу сменило. По одну сторону, где прежде были хлева да сараюшки, стали белые корпуса, бараки и коттеджи. Проселочную дорогу расширили и залили асфальтом, по обочинам дороги врыли столбы, на столбах повесили электрические лампочки; в селе стало меньше домов, крытых тесом и черепицей, прибавилось крыш под жестью и шифером; над крышами поднялись телевизионные антенны; открылись магазины, построили новый клуб, в нем поставили два проекционных аппарата, и теперь местное кино почти не отличалось от городского. Каждый вечер привозили новую кинокартину, и в зал битком набивались местные и приезжие, поначалу сидевшие порознь. Постепенно и эта грань стерлась. Рабочие из России устроили в клубе даже комнату для танцев. Правда, местные девушки в этих танцах не участвовали по той простой причине, что не умели танцевать европейские танцы, зато ребята не считались со своим неумением, и частенько их можно было увидеть смешно дергающимися или отчаянно прижимавшимися к партнершам — точно они боялись упасть и хватались за девушку в поисках опоры. Ежедневные кино и танцы вовсе сбили с толку несчастных родителей. Не пустить в кино свое чадо они не могли. Но не в этом была загвоздка и опасность: дети говорили, что идут в кино, а куда шли на самом деле — поди узнай! Не побежишь же каждый раз за ними хвостом, да и сидеть с ними в кино или ждать возле клуба от начала и до конца сеанса тоже не дело!

Несколько девушек вышли замуж, несколько парней женились на приезжих, и совсем еще недавно глубоко патриархальная деревня превратилась в интернациональный микроцентр. Не говоря уже о многочисленных грузинских диалектах, по проселкам можно было услышать азербайджанскую, армянскую, греческую, осетинскую и, конечно же, русскую речь. Никаких осложнений! Никаких непредвиденных и непреодолимых трудностей. Напротив, все почувствовали, что жизнь стала легче. И она, эта жизнь, все взбухала и поднималась, как на дрожжах.

Но у каждого своя судьба.

На краю деревни, неподалеку от тех мест, где раньше стояли сараи да гумна, жила тихая, кроткая супружеская чета — Эквтиме и Мзеха. Эквтиме был из местных, коренных, немногочисленного рода, Мзеха — хевсурка, из Белых Колодцев, выросшая в сиротстве, оба с головой погруженные в свои дела и заботы. Эквтиме работал землекопом в леспромхозе, ему частенько приходилось копать далеко от дома. Мзеха работала в колхозе дояркой — кормила коров, доила, убирала за ними. Было у них двое детей; сын Тариэл, двадцати одного года, в ту пору проходивший срочную службу в армии, и восемнадцатилетняя дочь Товла

[2].

Товла прошла восьмилетку в своем селе, после восьмилетки тетушка — сестра отца — повезла ее в Тианети, и уже там она окончила среднюю школу. Летом поступала в университет, но за экзамен по истории получила тройку, ей не хватило баллов, и она вернулась в деревню с твердым намерением хорошенько подготовиться и на следующий год опять попытать счастья. Даже в дороге, в автобусе, когда ехала куда-нибудь, она читала учебник истории: кто был Святослав, как его убили печенеги и как печенегский князь велел сделать из его черепа чашу и пил из той чаши на пирах, а также многое другое…

Дома, в родной деревне, ее встретила большая стройка. Эквтиме еще зимой сдал маленькую комнату своего дома — теперь в ней жил парень лет двадцати семи, водитель самосвала по имени Бочо. У одиноких Эквтиме и Мзехи этот Бочо прижился как сын. «Когда смотрю на него, как будто нашего Тариэла вижу», — не раз говаривал Эквтиме жене. Почти каждый вечер они вместе ужинали, потом вместе сидели у печки — жарили тыквенные семечки или подсолнухи, и только спать постоялец уходил к себе.

Бочо относился к Эквтиме и Мзехе очень уважительно, называл их отцом и мамашей, придя с работы, помогал по хозяйству и делал это, не ленясь, умело и с удовольствием. Во дворе скопилась гора навоза, он сам накидал его в самосвал, отвез вниз, к реке, где у них был огород, и там свалил… Привез со стройки непригодные обрезки досок, содрал с хлева солому, заново сколотил кровлю из досок и покрыл их толем. Помог Эквтиме устроить во дворе новое тонэ

[3]; привез дров — крупных бревен, раздобыл пилу «Дружба», напилил те бревна, наколол и сложил в аккуратную поленницу. Да чего только он не делал — золотые руки были у парня! Если Мзеха не успевала или не справлялась, он и коров доил.

А когда вернулась домой Товла, и вовсе закипела работа в его руках, точно искры с них слетали. Поехал вместе с Эквтиме, привез речных булыжников и гальки, раздобыл на стройке цемент и оградил двор красивым бетонным забором. Товла поначалу сторонилась этого неуемного мужчины, при каждом его взгляде хлопала ресницами и заливалась краской, потом постепенно привыкла. Поливала ему, когда он умывался, и если Бочо приводил кого-нибудь из друзей — на вино или жипитаури

[4], — хозяйничала за их столом: нарезала салат, жарила яичницу, доставала из погреба маринады, порой даже присаживалась к столу ненадолго. Но при госте никогда не притрагивалась к еде. Бочо называл ее сестренкой, подвыпив, осмеливался обнять за плечи и говорил: «Ты моя маленькая сестренка. Кто тебя обидит, будет иметь дело со мной. А это любому дорого обойдется!» Товла, и без того маленькая (она была едва по плечо Бочо), совсем уменьшалась, сжималась в комочек, не знала, куда деться. Необыкновенно застенчивая от природы, она стеснялась, даже когда посторонние называли ее Товлой. А ведь ее в самом деле так звали, и ей нравилось свое имя, оно очень шло ей — Товла была беленькая-беленькая, круглолицая, чуточку скуластенькая, светловолосая, а глаза по-восточному удлиненные и голубые. Она так легко ступала на своих полноватых ногах, словно вовсе не касалась земли. Только ресницы у нее были черные, будто накрашенные.

Всю осень они провели вместе. А наступившая зима и вовсе их сблизила — вечерние сидения у печки… За это время Бочо дважды ездил в Сухуми. Вернувшись, привез оттуда сулугуни, хурму и мандарины. На день рождения, двадцать третьего декабря, поднес Товле чудесный подарок — белый английский свитер. В тот вечер Товла спела. Взяла чонгури, заиграла негромко и, зардевшись, потупясь, запела:

Братец, свет моих глаз.

Братец, лик твой как солнце.

Кто дал тебе красоту

Семи небесных светил?

Люби и вспоминай меня.

Оплакивай свою сестру…

От этой песни Бочо вскочил и во второй раз осушил рог, принадлежавший еще деду Эквтиме, а тот рог вмещал почти литр вина.

Эквтиме и Мзеха, оставшись одни, частенько перешептывались: «Наша-то с Бочо, а?» «А что? Хорошо бы, а?», «Хорошо»… Одно только их беспокоило: Сухуми им представлялся где-то на краю света; не сможем туда ездить, потеряем навсегда нашу единственную дочь.

И все-таки наступил тот день, о котором они втайне мечтали, даже себе не признаваясь в этом. Побелевшая, с покусанными губами Товла прислонилась к стене и объявила матери: «Я беременна». Мать только замахала на нее руками: «Чур тебя, чур!.. Да вот… вы оба здесь, и делайте, что хотите, хоть камнями друг друга забейте»… Но в глубине души словно бы даже осталась довольна: в конце концов все шло к тому, о чем она мечтала! Она отвернулась от дочки и вышла из комнаты.

В ту ночь Эквтиме и Бочо сидели вдвоем в комнате постояльца. Бочо, понурив голову, молчал. В конце концов, словно сбросив какой-то груз, он поднялся и сказал:

— Не оценил я вашей доброты и заботы, виноват, но сам все исправлю.

Порешили на том, что через неделю Бочо поедет в Сухуми, привезет родителей и устроят помолвку.

Эквтиме успокоился, и в доме опять воцарились тишь и согласие. Только Товла избегала всех, так и норовила спрятаться по закуткам да за мебелью.

Через неделю Бочо и впрямь уехал. Товла, выглядывая из-за стены, смотрела ему вслед, и по ее лицу текли слезы. Мать провожала Бочо: «Ну, с богом, сынок, счастливого тебе пути, надеюсь, скоро вернешься, не опоздаете». Машина уже отъехала, когда в конце двора показался Эквтиме, он вылез из оврага и помахал рукой: «Счастливо! Счастливо! До скорого!»

Бочо вырулил на шоссе и переключил машину на третью скорость. Грузовик помчался, громыхая кузовом. Рядом с Бочо сидел товарищ, который должен был пригнать машину назад от железнодорожной станции.

Стоял февраль, но было так тепло, что на кручах по оврагам зацвел кизил. Товла выходила из дому только во двор, проходила неслышно, как тень. А из дому никуда ни шагу. «Все учится голубушка, все учится», — говорила соседям Мэеха. Втайне друг от друга и мать с отцом, и дочь поглядывали на дорогу.

Прошла неделя, потом десять дней.

Потом две недели.

Три недели.

Товла до боли стискивала глаза, и по ее щекам скатывались слезы. «Нет-нет, с ним что-то случилось, что-то стряслось, пойду, расспрошу, найду и, если ему худо, буду за ним ходить». Но Эквтиме с Мзехой старались ее обнадежить, «Глупенькая, Сухуми ведь не около Мцхета, а аж у самого моря. Да и не могут они сняться налегке и приехать: народ семейный, степенный, в семью едут — надо приготовиться. Что мы между собой по-простому обговорили, это одно, а между семьями сговор — это уже совсем другое, тут не просто».

Прошло еще несколько дней, и туманным мартовским утром к ним на балкон поднялась запыхавшаяся соседка: «Слышишь, что ли, тут приехала жена Бочо с сынишкой. Спрашивает, где Бочо, а мы не знаем, что и сказать…» Через несколько минут другая соседка привела эту женщину — худую, высокую, остроносую, прячущую лицо в заячьем воротнике. В одной руке она держала маленький чемодан, в другой — саквояж. Рядом с ней стоял бледненький мальчик лет пяти, тоже остроносый, как мать. Мальчик, видно, продрог, под носом у него было мокро.

Мзеха вошла в дом, закрыла дверь, села на тахту и стала больно колотить себя по коленям. Эквтиме был в лесу. Товла жалась за другой дверью. Она дрожала, как в лихорадке, и в отчаянии билась затылком об стену.

— Чтоб мне умереть, доченька! Чтоб мне умереть! — простонала Мзеха.

— Я не хочу жить! Я не буду жить! — сквозь рыдания откликнулась Товла, рывком распахнула дверь и бросилась вниз по лестнице.

Стоящие во дворе женщина с мальчиком робко посторонились. Товла только разок взглянула на них, пошатнулась, словно споткнувшись, и побежала к обрыву.

Мзеха бежала следом и кричала:

— Не губи нас, дочка! Не губи, родимая!

Кинулись вдогонку и соседи, но никто не смог догнать легконогую восемнадцатилетнюю девушку. Все видели, как она добежала до края скалы, как кончилась под ней земля и как полетела она вниз, словно царапая руками воздух. В ущелье громоздились валуны, между валунами с шумом пробивалась мутная вода, и оттуда уже не доносилось ни звука.

Жена Бочо в тот же день уехала назад. Оказалось, что в марте Бочо не был в Сухуми.

На похороны Товлы пришла уйма народу. Многие заметили, что мать-хевсурка не оплакивала свою дочь. И в самом деле: Мзеха сидела, плотно поджав губы, и не моргая, не отрывая глаз смотрела на Товлу. Лишь время от времени она вскрикивала нараспев:

— Доченька-доча-а, не услышала ты моих слез, не прислушалась ты к моим воплям, показала мне свою смерть, и за это я не оплачу тебя!

Товла лежала под белым сударием, разбитый лоб ее был прикрыт белым — она словно спала. Все еще круглое личико ее стало еще белей, только тени от маленьких ноздрей да черные реснички чернели на лице отчетливо и резко, точно следы странной птицы.

Когда понесли ее на погост, легкую, высоко держа на руках, один юноша-пшав, арматурщик со стройки, отшвырнул железо из тисков и в сердцах сказал:

— Вон как оно бывает, когда разный люд перемешивается!

К нему подошел седой бригадир:

— Слушай, что я тебе скажу, брось-ка ты эти философии! — и сунул отброшенную арматуру ему в руки.

И парень-пшав послушно побрел к своим тискам.

Перевел с грузинского Ал. ЭБАНОИДЗЕ.

Рисунки Виктора СКРЫЛЁВА.

Примечания

1

Стихи в переводе Я. Гольцмана.

(обратно)

2

Товла — Снегурка, Снежана (груз.).

(обратно)

3

Грузинский тонэ — одна из форм тандыра, изготавливается из белой глины.

(обратно)

4

Жипитаури — грузинская фруктовая водка.

(обратно)

Оглавление

ТОВЛА

*** Примечания ***

«Нет, — отвечал я, — не больно», — и смеялся. И знаешь, что она тогда сделала? Перекрестилась. Можешь себе представить, что это было в те годы для учительницы — перекреститься! Крестилась и что-то шептала по-французски — чтоб я не понял.

Потом говорит: «Как раз сегодня, — говорит, — мне принесли дрова», — и подкладывает в печку. Тогда создали какие-то отряды содействия и помощи, они и дрова принесли, бывшие ее ученики.

«У меня, — говорит, — есть тыква, давай мы с тобой ее сварим». Вытащила из-за шкафа большую желтую тыкву, нашла секач. Что оставалось делать? Взял я у нее секач. Расстелили на полу газету, положили тыкву, и только я разок хватил по ней, как в дверь постучали.

Манана Георгиевна пошла, открыла, слышу, заулыбалась: «Входи, входи…» Вошла девчонка, маленькая, лет четырнадцати или пятнадцати. Видал светловолосых кахетинок? Скуластых, плотных, светлоглазых, с расплывчатыми чертами и с выгоревшими бровями. Посмотришь — вроде как русские, да нет, не русские; но носы курносые, а когда смеются, глаза почти закрываются, и из щелок тонко поблескивает влажный и мягкий свет.

Манана Георгиевна познакомила нас: «Это мой старый ученик, а это моя новая ученица». Девчонка показалась мне настолько маленькой, что я не встал и даже руки ей не подал. Чуть приподнялся, кивнул и продолжал азартно разделывать тыкву. Как сейчас помню: на ней был серый полушубок, сняла белую шапочку домашней вязки, подошла и смело опустилась передо мной на коленки, стоит и светит глазами, интересно ей, что я делаю и как. Я сказал, чтобы не торчала перед носом, отошла в сторонку. Перешла, устроилась сбоку, рядышком, все так же на коленках. Я тыкву на дольки режу, а она смотрит на меня и расспрашивает. И знаешь, что ее больше всего интересовало? Видел ли я вблизи живого немца, и второе, жалостливо сморщившись: «Очень было больно, когда вас ранило?»

Вообще женщины часто об этом спрашивали. Нетрудно догадаться, как я отвечал на ее вопросы. Я много о себе понимал тогда и как милостыню коротко бросал ей «да» или «нет». А она уже не знает, с какой стороны ко мне подступиться. Поджарила тыквенные семечки, ссыпала на тетрадку, принесла. Манана Георгиевна достала фрукты и водку, выпила рюмку. «Чтобы благодать родного дома охраняла наших солдат». И мне налила. И девчонке велела здравицу сказать, но предупредила: «Только ты не пей!» А девочка и здравицу сказала, и рюмку хлопнула. Манана Георгиевна ужаснулась: «Это еще что такое! Ты что наделала?!» Тогда девчонка встала, вся раскрасневшаяся, щеки так и полыхают. «Не сердитесь, — говорит, — на меня, а я за это стихи прочитаю». Попятилась назад, к стенке, сцепила руки перед собой и, как малое дитя, с наигранным простодушием и наивностью прочитала: «С посторонним мужчиной я очень застенчива, ни за что с ним не лягу, сэр! Мамочка сшила мне красивое платье, и, если вы меня обнимете, ведь оно помнется, сэр!.. Прошла осень, пройдет зима, настанет весна, весной я уже буду большая, тогда приходите и возьмите меня в жены, сэр!». Это стихи какого-то английского поэта. Прочла, подошла к столу и села. Что нам оставалось делать — похлопали, и Манана Георгиевна, и я, но в глубине души не понравилась мне ее бойкость, к тому же выяснилось, что она дочка директора школы, в тот год переехавшая к нам из Тбилиси. А она прочитала еще одно стихотворение, на этот раз наше, народное, его и я знал наизусть, прочитала с интонацией хевсурки-горянки: «Словно глаза безгрешные, тихий рассвет пришел, влажны пески прибрежные, красен рубахи шелк. Ворон при виде красного каркал и ликовал. Падал на грудь несчастного, сердце клевал, клевал…»[1] — и после сидела, словно и впрямь опечаленная, с тихой, грустной улыбкой. Манана Георгиевна потрепала ее по голове, поцеловала. Сварилась наша тыква, мы ее выставили за окно, чтоб поскорее остыла. Тыква оказалась замечательная, и сейчас помню ее вкус. Отведали тыкву, и я встал, собрался идти домой. Манана Георгиевна сказала: «Идите вместе, вам по пути». Мы попрощались и пошли.

Ночь, снег идет, мы шагаем рядом, и она все говорит, говорит, заглядывает мне в лицо в белом отсвете снега и спрашивает: «А вспышки над вершинами Кавкасиони вроде зарниц, это и впрямь от пушек?»

Я пожимаю плечами. Она боится, как бы я не упал, спрашивает: «А костыли под мышками не натирают? Не больно?»

Дошли до их дома, мне идти дальше. Она вызывается проводить и смотрит то на костыли, то мне в глаза заглядывает — жалеет очень. У меня лопнуло терпение, я оперся потверже на костыли, обернулся и как рявкну: «Ну-ка, детка, живо дуй домой!» Разок взглянула на меня оторопело, обиженно, повернулась, побежать не побежала, но пошла так, что снег заскрипел под ногами. Я тоже пошел своей дорогой.

Кончился тот отпуск, и меня опять отправили на фронт. Когда я вернулся, ты знаешь.

После того я видел ее еще один раз — лет десять назад. Удивительно, но я сразу ее узнал. Я встречал сухумский поезд — на нем она и приехала. Какая женщина!.. Вообрази себе тигрицу или пуму в солнечном зареве — величественная и чуточку грозная! Перед ней бежали два тигренка — крепкие, загорелые, смелые мальчишки.

И сама вся коричневая от загара.

Тьфу! Всю свою молодость мечтал о подвигах и о геройстве, а тут ни заговорить не посмел, ни даже показаться.

«Нет, — отвечал я, — не больно», — и смеялся. И знаешь, что она тогда сделала? Перекрестилась. Можешь себе представить, что это было в те годы для учительницы — перекреститься! Крестилась и что-то шептала по-французски — чтоб я не понял.

Потом говорит: «Как раз сегодня, — говорит, — мне принесли дрова», — и подкладывает в печку. Тогда создали какие-то отряды содействия и помощи, они и дрова принесли, бывшие ее ученики.

«У меня, — говорит, — есть тыква, давай мы с тобой ее сварим». Вытащила из-за шкафа большую желтую тыкву, нашла секач. Что оставалось делать? Взял я у нее секач. Расстелили на полу газету, положили тыкву, и только я разок хватил по ней, как в дверь постучали.

Манана Георгиевна пошла, открыла, слышу, заулыбалась: «Входи, входи…» Вошла девчонка, маленькая, лет четырнадцати или пятнадцати. Видал светловолосых кахетинок? Скуластых, плотных, светлоглазых, с расплывчатыми чертами и с выгоревшими бровями. Посмотришь — вроде как русские, да нет, не русские; но носы курносые, а когда смеются, глаза почти закрываются, и из щелок тонко поблескивает влажный и мягкий свет.

Манана Георгиевна познакомила нас: «Это мой старый ученик, а это моя новая ученица». Девчонка показалась мне настолько маленькой, что я не встал и даже руки ей не подал. Чуть приподнялся, кивнул и продолжал азартно разделывать тыкву. Как сейчас помню: на ней был серый полушубок, сняла белую шапочку домашней вязки, подошла и смело опустилась передо мной на коленки, стоит и светит глазами, интересно ей, что я делаю и как. Я сказал, чтобы не торчала перед носом, отошла в сторонку. Перешла, устроилась сбоку, рядышком, все так же на коленках. Я тыкву на дольки режу, а она смотрит на меня и расспрашивает. И знаешь, что ее больше всего интересовало? Видел ли я вблизи живого немца, и второе, жалостливо сморщившись: «Очень было больно, когда вас ранило?»

Вообще женщины часто об этом спрашивали. Нетрудно догадаться, как я отвечал на ее вопросы. Я много о себе понимал тогда и как милостыню коротко бросал ей «да» или «нет». А она уже не знает, с какой стороны ко мне подступиться. Поджарила тыквенные семечки, ссыпала на тетрадку, принесла. Манана Георгиевна достала фрукты и водку, выпила рюмку. «Чтобы благодать родного дома охраняла наших солдат». И мне налила. И девчонке велела здравицу сказать, но предупредила: «Только ты не пей!» А девочка и здравицу сказала, и рюмку хлопнула. Манана Георгиевна ужаснулась: «Это еще что такое! Ты что наделала?!» Тогда девчонка встала, вся раскрасневшаяся, щеки так и полыхают. «Не сердитесь, — говорит, — на меня, а я за это стихи прочитаю». Попятилась назад, к стенке, сцепила руки перед собой и, как малое дитя, с наигранным простодушием и наивностью прочитала: «С посторонним мужчиной я очень застенчива, ни за что с ним не лягу, сэр! Мамочка сшила мне красивое платье, и, если вы меня обнимете, ведь оно помнется, сэр!.. Прошла осень, пройдет зима, настанет весна, весной я уже буду большая, тогда приходите и возьмите меня в жены, сэр!». Это стихи какого-то английского поэта. Прочла, подошла к столу и села. Что нам оставалось делать — похлопали, и Манана Георгиевна, и я, но в глубине души не понравилась мне ее бойкость, к тому же выяснилось, что она дочка директора школы, в тот год переехавшая к нам из Тбилиси. А она прочитала еще одно стихотворение, на этот раз наше, народное, его и я знал наизусть, прочитала с интонацией хевсурки-горянки: «Словно глаза безгрешные, тихий рассвет пришел, влажны пески прибрежные, красен рубахи шелк. Ворон при виде красного каркал и ликовал. Падал на грудь несчастного, сердце клевал, клевал…»[1] — и после сидела, словно и впрямь опечаленная, с тихой, грустной улыбкой. Манана Георгиевна потрепала ее по голове, поцеловала. Сварилась наша тыква, мы ее выставили за окно, чтоб поскорее остыла. Тыква оказалась замечательная, и сейчас помню ее вкус. Отведали тыкву, и я встал, собрался идти домой. Манана Георгиевна сказала: «Идите вместе, вам по пути». Мы попрощались и пошли.

Ночь, снег идет, мы шагаем рядом, и она все говорит, говорит, заглядывает мне в лицо в белом отсвете снега и спрашивает: «А вспышки над вершинами Кавкасиони вроде зарниц, это и впрямь от пушек?»

Я пожимаю плечами. Она боится, как бы я не упал, спрашивает: «А костыли под мышками не натирают? Не больно?»

Дошли до их дома, мне идти дальше. Она вызывается проводить и смотрит то на костыли, то мне в глаза заглядывает — жалеет очень. У меня лопнуло терпение, я оперся потверже на костыли, обернулся и как рявкну: «Ну-ка, детка, живо дуй домой!» Разок взглянула на меня оторопело, обиженно, повернулась, побежать не побежала, но пошла так, что снег заскрипел под ногами. Я тоже пошел своей дорогой.

Кончился тот отпуск, и меня опять отправили на фронт. Когда я вернулся, ты знаешь.

После того я видел ее еще один раз — лет десять назад. Удивительно, но я сразу ее узнал. Я встречал сухумский поезд — на нем она и приехала. Какая женщина!.. Вообрази себе тигрицу или пуму в солнечном зареве — величественная и чуточку грозная! Перед ней бежали два тигренка — крепкие, загорелые, смелые мальчишки.

И сама вся коричневая от загара.

Тьфу! Всю свою молодость мечтал о подвигах и о геройстве, а тут ни заговорить не посмел, ни даже показаться.