Жаров Михаил Иванович

Жизнь, театр, кино

Книга М. Жарова - содержательный, эмоционально насыщенный рассказ о делах и днях беспокойной актерской жизни. Однако содержание воспоминаний более широкое. Его книга - книга о жизни, но, разумеется, главное в ней -искусство, театр, кино. Книга захватывает широкий круг вопросов: дореволюционная театральная жизнь, как она представлялась подростку и юноше.

О авторе

Имя Михаила Жарова - одно из самых популярных артистических имен в нашей стране.

Вот как сам автор определяет характер своей книги:

"Я - артист, а не писатель, и литературное творчество мне, как говорится, противопоказано. Почему же все-таки меня потянуло писать? Нет, меня не подбило на этот труд соображение, что мемуары сегодня пишут все - сами о себе и друг о друге. Скорее напротив - это меня напугало. Но однажды я понял, что моя жизнь, как и жизнь каждого человека, прошагавшего с первых лет бурного XX века до середины 60-х годов, принадлежит не только мне. Поэтому я не мог не сесть за эту книгу.

Я хочу рассказать о времени, каким его я видел.

На моих глазах прошла жизнь не одного поколения. Я помню Россию начала века, Москву ночных извозчиков, мне суждено было пережить и перечувствовать горячее время революционных бурь, о которых будут слагать легенды наши далекие потомки, силой обстоятельств я частенько оказывался в центре интереснейших исторических событий, помню Шаляпина и Маяковского, Вишневского и Эйзенштейна, Таирова и Мейерхольда и многих других примечательных людей, достойных того, чтобы вспомнить их имена. Я был участником создания и развития советского кино".

Эта книга не прощаний, а встреч: с писателями,

художниками, артистами, спектаклями, фильмами. Широким массам читателей - зрителей театра и кино - эта книга расскажет о любимом артисте.

Воспоминания. Михаил Жаров и его книга

(А. Зись)

|

|

Михаил Иванович Жаров

|

Книгу воспоминаний выдающегося советского актера, народного артиста СССР М. И. Жарова читатель ждет давно. Фрагменты и отдельные главы этой книги уже появлялись ранее в печати, главным образом на страницах журнала "Театр". И читатель, знакомый с этими публикациями, с интересом ждет от автора целостного рассказа о его жизни и его творчестве.

М. И. Жаров прошел большую, яркую, насыщенную жизнь в искусстве. Властное, неодолимое тяготение к театру он ощутил еще ребенком, и первые робкие опыты его актерской работы относятся к дореволюционному времени. Артист принадлежит к тому поколению художественной интеллигенции, которая стояла у истоков советского искусства. М. И. Жарову посчастливилось находиться в самой гуще созидания новой художественной культуры, и его творчество стало одной из интереснейших страниц в истории советского театра и советского кино. Его мягкое, человечное, глубоко реалистическое искусство получило подлинно всенародное признание. М. И. Жаров - один из наиболее популярных и любимых советских актеров.

М. И. Жаров служит двум музам. Около пяти десятилетий он поражает зрителя неисчерпаемым диапазоном своих творческих возможностей на сцене и на экране. Актер комедийный и характерный по преимуществу, Жаров еще со времен знаменитого спектакля Камерного театра "Оптимистическая трагедия" не раз убедительно доказывал, что ему отнюдь не чужды роли героические и даже трагедийные. И, быть может, одна из причин редкостного успеха, который выпал на долю артиста, состоит в том, что он никогда не замыкался в рамках определенного актерского амплуа, не ограничивал палитры красок своего искусства. Напротив, актер всегда шел в творчестве от жизни образа, искал и находил в себе творческие силы для воплощения роли в искусстве театра и кино, безотносительно к тому, какая это была роль - гротесково-комедийная или сугубо драматическая. И в каждой из своих работ он всегда был разным и неповторимым. Таких работ - многие десятки. Сколько сочных, выразительных, изумительно точно вылепленных образов создано актером за долгие годы. Ему есть о чем рассказать читателю, и читатель с благодарностью прочтет его книгу.

Книга "Жизнь. Театр. Кино" - не только и даже не столько книга об актерских работах и об искусстве ее автора. Да, перефразируя известные слова Маяковского: "Я поэт. Этим и интересен", - Жаров может сказать о себе: "Я актер. Этим и интересен". И потому книга его - содержательный, эмоционально насыщенный рассказ о делах и днях беспокойной актерской жизни. Однако содержание воспоминаний более широкое. Автор книги многое видел, судьба сталкивала его с интересными людьми - художниками и учеными, политическими деятелями, рабочими, колхозниками; он вступил в сознательную жизнь в переломную эпоху, на его глазах рвалась "связь времен" - старый, дооктябрьский мир уступал место миру новому. М. Жаров был не только свидетелем, но и участником исторических свершений своего народа. Автор воспоминаний отличается живым, пытливым, наблюдательным умом. И поэтому даже тогда, когда он говорит о людях и событиях, о которых уже не раз рассказывали другие, то сообщает о них много нового, показывает их с необычной стороны, делится своими собственными впечатлениями, раздумьями. В силу этого его воспоминания -не только живое свидетельство очевидца, но и громадный аналитический труд, глубокий и поучительный. При этом привлекательнейшая особенность книги выражается в том, что она лишена каких бы то ни было следов навязчивого желания поучать. В живой и увлекательной форме автор естественно и свободно беседует со своим читателем, доверяет его уму, обращается к его читательскому такту и вкусу, рассказывает ему о днях минувших, побуждает думать о дне сегодняшнем. Его книга - книга о жизни, но, разумеется, главное в ней -искусство, театр, кино.

В мемуарной литературе о театре и кинематографе книга М. И. Жарова займет достойное место. И это определяется прежде всего тем, что она носит мемуарный характер, главным образом по форме, а по существу своему она представляет серьезный труд по истории становления советского театрального искусства и советского кинематографа, раскрывает интересные страницы идейно-художественной борьбы, дает яркие портреты ряда выдающихся деятелей советского искусства, знакомит с судьбами артистического поколения, к которому принадлежит автор.

Достоинство воспоминаний М. И. Жарова состоит в том, что развитие советского театра и советского кино выступает в них не изолированно от развития советского общества, а, напротив, жизнь театра, становление советского кино, их искания, их взлеты и падения, формирование актеров советской школы рассматриваются на широком фоне общественной жизни, в органичной связи с формированием советского общества. При этом автор не допускает ни малейшего упрощенчества и устанавливает связь между развитием советского искусства и нашей действительностью тонко, тактично, убедительно. Поэтому название его книги "Жизнь. Театр. Кино" носит не просто символический характер и представляет собой не эффектную находку, а вполне соответствует ее содержанию.

Естественно, что автор воспоминаний рассказывает очень многое о самом себе, о своих детских и юношеских мечтаниях, о первых шагах своей жизни на сцене, о своей актерской юности и зрелости. Но в разговоре о времени и о себе ему посчастливилось найти идеальную меру: он говорит о времени больше, чем о себе, а там, где он рассказывает о себе, он, по существу, тоже говорит о времени.

В последние годы мемуарная литература обогатилась многими интересными книгами. Однако иногда бывает и так: авторы воспоминаний, находясь во власти сладостных иллюзий, рассказывая о себе как о центральном стержне событий, ведут повествование о времени под углом зрения формулы: "Я и эпоха". Автор настоящей книги ни разу не попадает в плен подобной манеры изложения, он следует более плодотворному и благородному принципу: ставить в центр своего повествования события, вести рассказ о делах и днях советского театра и советского кино, о выдающихся деятелях и скромных тружениках этих искусств, а о самом себе как о свидетеле и участнике явлений нашего искусства говорить лишь, в той мере, в какой это необходимо для освещения самих этих явлений. В воспоминаниях автор не выпячивает самого себя, нигде не подчеркивает особо своей роли; он пишет о себе даже скупо, и как раз эта скупость, быть может, даже вопреки желанию автора, позволяет читателю чувствовать, насколько интересна и содержательна была его жизнь в театре и в кино. Книга написана в благородной манере: ни ненужной ложной скромности, ни искусственного подчеркивания места и роли автора в искусстве. Привлекательность книги определяется несомненной искренностью автора и правдивостью повествования.

Здесь следует оговориться. Мемуарный жанр по самой природе своей таков, что он неизбежно несет на себе печать известной субъективности. Автор воспоминаний рассказывает часто о событиях не в таком виде, в каком они развертывались во всех своих связях и отношениях, а представляет их читателю такими, какими они казались именно ему, такими, как они отложились в его памяти. Другие участники событий запоминают иные грани и часто поэтому встречают чужие воспоминания скептическим восклицанием: "Нет, это не так было; насколько я помню, все было иначе". А если автор воспоминаний к тому же сообщает некоторые сведения, оказывающиеся совершенно неожиданными для других, то можно еще порой в ответ встретить даже замечание, соответствующее логике известного чеховского персонажа: этого не может быть потому, что этого не может быть! Но почему не может быть? Потому, что авторам таких замечаний это неизвестно...

Горький однажды заметил, что подлинную историю жизни пишет художник. И когда художник выступает в качестве мемуариста, он прямо и непосредственно пишет историю своего времени. Но мемуарист - не просто историк. От него не требуется всестороннего освещения явлений и событий, о которых идет речь в воспоминаниях, в таком виде и объеме, как это требуется от автора исторического исследования. И пусть мемуарист затрагивает в своих воспоминаниях не события в целом, а лишь отдельные их грани и даже частности, но это должны быть такие значительные, содержательные грани и такие интересные частности, которые помогают объективному пониманию исторического процесса в целом. И если воспоминания отличаются к тому же свежестью и яркостью изложения, представлены человеком, сама личность которого является несомненным предметом интересов читателя, они приобретают особое очарование. Книга воспоминаний М. И. Жарова именно таковой и является.

Книга захватывает широкий круг вопросов: дореволюционная театральная жизнь, как она представлялась подростку и юноше, но осмысленная зрелым человеком, и явления жизни, волновавшие в ту пору русское общество -опера Зимина, Шаляпин, актеры Борисов, Певцов, Собинов, "Летучая мышь" и многое другое, с одной стороны, и убийство Распутина, атмосфера февраля 1917 года, предоктябрьские уличные бои в Москве и т. д. - с другой; художественная жизнь Москвы в первые годы Советской власти, столкновения между старыми академическими театрами и молодыми "левыми", "театральный Октябрь", Комиссаржевский, Мейерхольд, Таиров, популярный в свое время Бакинский рабочий театр, молодые театральные студии, Маяковский, Вс. Вишневский и в то же время - атмосфера Октябрьской революции, поездки на фронт в годы гражданской войны, Тухачевский, Луначарский, Малиновская и т. д. Затрагивая и осмысливая важные и острые проблемы и страницы театральной жизни, такие, например, как Станиславский и Мейерхольд, биомеханика Мейерхольда, Таиров и Камерный театр, Жаров смог объективно и трезво рассказать о каждом из этих крупных деятелей советского театра и о проблемах, которые их занимали и волновали театральный мир. Работа в Театре Мейерхольда и даже в Камерном театре - это театральная молодость Жарова, и естественно, что он говорит о крупных мастерах, возглавлявших эти театры, с особой теплотой. Но ни апологетики, ни модернизации во взглядах на искусство Мейерхольда и Таирова нет в его книге; автор помогает осмыслить то действительное место, которое занимали эти люди в нашем искусстве; в его книге они выступают не как исторические монументы, а как живые люди, как страстные и одержимые художники со всеми их достоинствами, со всеми недостатками. При всей субъективности в манере изложения автор строго объективен в своем анализе и в своих выводах.

Несомненный интерес и ценность представляет второй раздел книги, посвященный советскому кинематографу. Мемуарная литература об искусстве кино гораздо беднее, чем о театре, и можно не сомневаться в том, что страницы книги, посвященные кино, привлекут особое внимание читателя. В книге Жаров рассказывает о своих актерских работах в кино, но попутно он знакомит читателя с важными и существенными явлениями, характеризующими становление советского киноискусства. Свежо, непосредственно и содержательно набросаны штрихи, дающие живое представление о таких мастерах кино, как С. Эйзенштейн и Г. Козинцев, В. Петров, бр. Васильевы, о писателях и драматургах (А. Н. Толстой и Вс. Вишневский) и о многих других выдающихся деятелях

w />« w

советской культуры. С теплотой пишет автор о своих товарищах по профессии - актерах кино.

Особого внимания заслуживают рассуждения М. И. Жарова о специфике актерского искусства в кинематографе. В этом отношении представляются особенно важными два положения, которым в воспоминаниях отведено немало страниц. Первое -выявление своеобразия актерского искусства в кино по сравнению с искусством актера в театре. В связи с этим автор, ни в малой степени не становясь на путь противопоставления театра и кино, высказывает много интересных мыслей, дающих читателю более ясное представление о сложности актерской профессии, о роли кинематографа в формировании актера театрального, с одной стороны, и о роли театра в становлении актера кино, с другой. И второе - автор решительно ополчается против простого использования типажных данных актера в кино, и его раздумья о кинематографе типажном и актерском, хотя и относящиеся к двадцатым и тридцатым годам, представляются весьма современными, важными для понимания природы кинематографа наших дней. Они как бы перекликаются с исканиями крупнейших современных кинорежиссеров, стремящихся выразить идею, мысль, глубинное содержание фильма через подлинное актерское творчество.

Пафос этих страниц - в утверждении содружества двух искусств. Жаров органически не приемлет "модных" рассуждений: кому принадлежит будущее - театру или кино? Он глубоко убежден в том, что два этих вида искусства не конкурируют друг с другом, не мешают друг другу, а, напротив, в едином строю творят советскую художественную культуру. Ему глубоко чужды представления о каких бы то ни было преимуществах театра или кино друг перед другом. Он уверен в равной значимости этих искусств, в их взаимной незаменяемости, и, по его мнению, театр без кино или кино без театра в одинаковой мере ведут к обеднению духовной жизни современного человека. Страстно внушая свои убеждения читателю, автор книги добивается этого не скучными, отвлеченными рассуждениями, а живым, впечатляющим рассказом о творческом своеобразии как сценического, так и кинематографического искусства. Вполне понятно, что в рассказе о советском кинематографе наиболее насыщенными страницами являются те, которые посвящены фильмам, в создании которых автор непосредственно участвовал. Вместе с тем книга содержит массу интересных сведений и об истории создания многих фильмов, к которым сам автор прямого отношения не имел.

Однако не будем пересказывать содержание воспоминаний. Перед читателем - книга, и не будем лишать его удовольствия - пусть он сам составит первичное и самостоятельное впечатление о ней.

Конечно, не все равноценно в книге, не обо всем рассказано в должной мере. В рассказе М. И. Жарова одни явления искусства выдвинуты вперед, другие находятся в тени. Отдельные мысли автора могут вызвать споры. Но так оно и должно быть. Жаров сказал то, что всего больше его волновало, и сказал об этом по-своему. Пусть другие расскажут о другом и расскажут иначе. Одно бесспорно: книга М. И. Жарова - не просто воспоминания. Эта творческая книга об искусстве вызывает любовь и уважение к советским художникам, к их мучительному и радостному труду, пробуждает в читателе творческое волнение, жажду общения с театром и кино, она будет прочитана с подлинным эстетическим наслаждением.

А. Зись

Часть первая. Театр

Литературная редакция части первой "Театр" Ал.

Гершковича

Я хочу рассказать о времени, каким его видел. На моих глазах прошла жизнь не одного поколения. Я помню Россию начала века, Москву ночных извозчиков. Мне суждено было пережить и перечувствовать горячее время революционных бурь, о которых будут слагать легенды наши далекие потомки. Силой обстоятельств я частенько оказывался в центре интереснейших исторических событий, помню Шаляпина и Маяковского, Вишневского и Эйзенштейна, Таирова и Мейерхольда, и многих других замечательных людей, достойных того, чтобы вспомнить их имена. Да и сам я стоял, как говорится, у колыбели революционного советского театра и кино.

Словом, есть что вспомнить, о чем рассказать не в назидание, а для полноты картины о путях-дорогах нашего родного искусства.

Здесь сразу встает вопрос, который волнует меня уже давно. Ему, собственно, и посвящается эта книга. Художник и жизнь! Вечная, как само искусство, проблема взаимоотношений художника с действительностью. Что берет художник из жизни и что он отдает ей. Как жизнь, личная и общественная, оплодотворяет творчество, питает фантазию и мышление актера, подсказывает то или иное решение образа; как жизнь актера определяет подчас не только внешние черты очередного сценического героя, но и своеобразие всего творчества. Я хочу это выяснить не в теоретических рассуждениях, а в непосредственном рассказе о своей жизни, о встречах с временем и людьми, о том, как был собран мой жизненный багаж, из которого я черпал материал для творчества.

В сознании многих людей представление о том или ином актере сливается воедино с образом персонажа, созданного им на сцене или, особенно, на киноэкране. И как иногда ни обидно, что тебя путают с тем или другим отрицательным типом, все же творческое удовлетворение от такой путаницы ты получаешь огромное. С ним может сравниться разве что чувство, с которым каменщик взирает на дом, сложенный его руками, или судостроитель - на построенный им корабль.

С кем же "путают" меня? И почему?

Прошлым летом на даче, где я живу с семьей, произошел пожар: моя младшая дочь Лиза топила в подвале печь и забыла там свечу. Она догорела и подожгла хворост. Приехали пожарники. Меня, взмокшего и охрипшего от самостоятельной борьбы с огнем, вернее - с дымом, в первую минуту раздражала веселость, с которой они побежали в подвал тушить огонь. Я не мог понять их веселья, уж очень это было некстати. Но вскоре причина хорошего настроения выяснилась: начальник команды, когда опасность была

ликвидирована, вылез из подвала и, не скрывая улыбки, разочарованно сказал: "Что ж это, Михаил Иванович, подвал-то у вас пустой? А мы-то думали, у вас там бочки с вином"...

А вообще мне повезло. Встречая на улице незнакомых людей, я вижу, как теплеют их глаза, как разглаживаются морщинки у рта и как вдруг собираются веселые складки у глаз. Для меня это высшая награда - приносить людям радость! Разве ради этого не стоит жить, работать?!

Так вот сейчас, вспоминая свою жизнь с детства и до сегодняшнего дня, я хочу найти для себя самого и для других ответ на то, как жизнь вплетается в искусство, а искусство отражает жизнь.

Малиновый цвет

Воспоминания детства возникают по каким-то неведомым каналам ассоциаций. Например, меня долгое время беспокоил малиновый цвет, я не мог понять, что у меня связано с ним. Малиновый цвет моментально вызывал ассоциацию переулка, в котором я родился, - Б. Спасский, у Каретного ряда. Стал вспоминать, что же это означает.

Я жил в Б. Спасском до пятилетнего возраста, а затем переехал на Самотеку. Ясно помню, как однажды, взяв двугривенный со стола матери, перешел на другую сторону переулка в магазин колониальных товаров и купил на двадцать копеек конфет (давали пару на копейку). Я сел на ступеньку этого магазина и стал угощать ребят, пока не вышел хозяин, отнял конфеты и сказал, чтобы зашла моя мама.

Другой раз, гуляя по двору, я увидел в подворотне какого-то дядю, который показался мне весьма приветливым.

"Мальчик, - сказал он, - хочешь конфетку?" Я доверчиво ответил "хочу". Когда я приблизился, "дядя" сказал: "Видишь, там на веревочке висит рубашечка, дай мне ее, я тебе дам конфетку".

Я потопал к веревочке, стянул рубашку и стал тащить ее по земле, подметая грязный двор, пока соседка из окна не закричала: "Миша, Миша, ты что делаешь?". Тогда

добродушный дядя, который просил передать ему рубашку, почему-то побежал и исчез.

При чем тут, скажете вы, малиновый цвет. И тем не менее именно малиновый цвет вызывал всякий раз, где бы я его ни увидел, образы детства, дома.

Странная вещь, - когда я однажды просматривал огромное количество военных мундиров для съемки картины "Петр I" и случайно напал на малиновый мундир, он вызвал ту же ассоциацию. Я снова мысленно перенесся в Б. Спасский переулок и увидел дом, в котором мы жили. Наш двор был проходным: через него, скосив угол, можно было пройти к церкви, в ограде которой было небольшое кладбище. Вокруг церкви были разбросаны домики. В одном из них - это мы, ребятишки, точно знали - жила артистка. Мы часто кричали, увидя знакомую карету: "Артистка, артистка!" - и бежали следом. Из кареты появлялась красивая и строгая барыня в шляпе.

Но откуда малиновый цвет?

Напротив наших окон, через узкий переулок, по которому редко проезжали извозчики и где почти не было пешеходов, стоял трехэтажный дом. На втором его этаже жила симпатичная барыня, часто приглашавшая меня к себе. Она звала меня "маленький лорд Фаунтлерой", вероятно, потому, что моя мать, Анна Семеновна, одевала меня в простые, но чистенькие костюмчики с белыми крахмальными воротничками. Она была мастерицей в известном магазине белья Алынванга на Кузнецком мосту и гладила мужские сорочки.

Я не знал, что такое "лорд Фаунтлерой", но мне это нравилось. Барыня угощала меня конфетами и читала разные книжки. Я всегда огорчался только одним обстоятельством: наши чудесные беседы прекращались в тот самый момент, когда в дверях появлялся молодой офицер в малиновых рейтузах. "Фаунтлерой" моментально бывал забыт, и симпатичная барыня говорила: "Ну, Миша, теперь иди

погуляй! .

Так вот, оказывается, почему меня беспокоил малиновый цвет! Когда я вспомнил, что меня с ним связывало, мне стало легко, будто я отделался от какой-то давившей меня тяжести.

Казалось бы, это пустяк, и не стоило о нем говорить. Но здесь, наверное, интересно другое - конкретные образы прошлого возникают в моей памяти путем ассоциаций, а ведь говорят, что это характерно вообще для художников.

|

|

Семья печатника. Мой отец, И. Н. Жаров, в те годы, когда был на

военной службе

|

Как-то я спросил Константина Георгиевича Паустовского, произведения которого я бесконечно люблю, - особенно "Далекие годы", где через детали часто выявляются огромная сущность и смысл происходивших событий, - как он может помнить давным-давно минувшее до мельчайших подробностей, буквально до мелочей. Он ответил мне в свойственной ему застенчивой манере: "Когда сажусь писать, очень мало помню. Потом мелькнет какая-то деталь, возникнет ассоциация, - и вся цепь вытаскивается по звену".

Ассоциации имеют огромное значение в творчестве художника, они, как солнечные "зайчики", освещают темные углы в чуланчиках памяти и извлекают оттуда, казалось бы, давным-давно забытое.

Оттолкнувшись от детского впечатления, я вспомнил, как однажды позвонили из редакции с просьбой рассказать самый смешной случай из моей жизни. Мне это предложение показалось если не оригинальным, то во всяком случае интересным. И я начал вспоминать. Что же смешного было у меня? Вот например. Случай...

Снежная баба

Мне было лет пять, а может быть, шесть. Я вышел гулять во двор.

Выпало много снегу, ребята шумно и весело играли в снежки, а я стоял, как кукла, с растопыренными руками - на мне была новая романовская шубка - и глазел на ребят. Самый веселый и любимый мной мальчишка Лешка Косоротик, - когда он смеялся, он кривил рот, - вдруг подбежал ко мне и громко, как будто нашел недокуренную папироску, "чинарик", весело заорал: "Ребята, идея! Давайте из Миши делать снежную бабу!".

|

|

Семья печатника. В начале 10-х годов отец работал в типографии. На этом снимке запечатлена вся наша большая

|

семья

И ребята так же радостно, словно Лешка дал им затянуться найденным чинариком , громко заорали: Давайте! .

Лешка взял меня под мышки и торжественно посадил в сугроб, а потом все дружно и весело стали лепить из меня бабу, обкладывая кругом снегом. Снег залез уже мне за воротник и холодными струйками тек по спине, набился в валенки, рукавицы, но я боялся развалить бабу и не шевелился. Потом ребята стали все прыгать и петь:

Миша Жаров - карапуз,

Мы тебе наклеем ус!

А я стоял гордый и счастливый, что ребятам очень весело оттого, что они из меня сделали снежную бабу да еще хотят наклеить ус.

Лешка изловчился и надел мне на голову большой ком снега, но ком давил мне на затылок и почему-то все время сползал. Тогда кто-то крикнул: "Надо надеть на него ведро". Все очень обрадовались и закричали: "Ура!". Но ведра надеть не успели, вышла соседка и все испортила. Она всплеснула руками и закричала: "Батюшки мои, да что же вы делаете с ним? Разбойники!".

|

|

Семья печатника. Здесь я снят со своей младшей сестрой Лидой

|

Ребята захохотали и убежали. Им было очень весело. Мне не очень. К тому же на память о снежной бабе я получил воспаление легких...

Но это, кажется, не самое смешное, что со мною случилось.

Было и посмешнее - цилиндр. Однажды, гуляя по двору один, я вдруг очень соскучился по маме и пошел к ней на работу, в мастерскую.

Я знал, что мне надо было идти из ворот "вон туда", а потом повернуть на бульвар, и опять "вон туда", а потом... А потом я увидел, что у большой парадной двери лежали два золотых льва, сел на спину одного из них верхом и стал играть в цирк. Лев был смирный, я лег к нему на спину и уснул.

Меня разбудили какие-то люди, которые показывали на меня городовому и говорили, что этот мальчик, наверное, заблудился.

Городовой спросил:

- Сколько тебе лет?

- Четыре-пять!

- А где твоя мать?

- Там!

- А как ты сюда пришел?

- Ногами!

- А где живешь?

- Там... Только я хочу есть, - сказал и заплакал.

Все замолчали. Они большие, а не знали, что я хочу баранку.

Тогда один господин в очень высокой шляпе сказал:

- Это Миша! Я его знаю. Пойдем!

Но все закричали:

- Не отдавайте, а спросите у Миши, знает ли он его.

- Миша, ты знаешь дядю? - спросил городовой.

Я сказал:

- Да, я знаю дядю! - дал ему руку, и мы пошли.

Дома мама, она была почему-то вся в слезах, схватила меня и долго целовала и шлепала:

- Горе мое, где же ты был? - И опять целовала и опять шлепала.

Но все очень радостно улыбались:

|

|

В 14 лет я уже получил рабочий паспорт: расчетную книжку, выданную конторой типографии Р. Бахмана

|

Господин в шляпе зашел к нам. Мама мне сказала, что это очень важный человек. Он - наш сосед. Хозяин книжного склада. Так как отец был печатником, он заговорил с моим провожатым о книгах. Его большая шляпа, похожая на голенище сапога, стояла на сундуке в кухне.

Я взял сапожную щетку и почистил ваксой шляпу господина. Мне очень хотелось сделать ему приятное.

|

|

Вместе с профессией печатника отец передал мне и свое

|

рабочее место. На снимке: отец у 'американки' Господин увидал, ахнул и сказал:

- Что же ты сделал с моим цилиндром?!

- Я его почистил ваксой, чтобы он блестел, - ответил я гордо.

Все ужасно хохотали и долго не могли успокоиться, а господин даже вытирал глаза платком и, похлопывая меня по щеке, говорил:

- Ох, уморил, ей-богу, уморил, да он у вас комик.

Мне очень понравилось, что он сказал про меня не "ком", а "комик", наверное, потому, что я был маленький. Я тоже стал хохотать. Но мама вечером, когда ложились спать, мне почему-то сказала, что я поставил ее в неловкое положение. А почему? Я не знаю. По-моему, было смешное положение.

Достаю с полки альбом немецкого художника Цилле, которого очень люблю как великолепного жанриста, подлинного поэта улицы, и перелистываю его рисунки, запечатлевшие жизнь городской детворы. Один из этих рисунков называется "На дворе". Там изображены бродячие музыканты: шарманщик и девочки-акробатки, а вокруг них стоят и сидят, прислонившись к стене, забравшись на крышу, бедняцкая детвора и их матери. Мужчин там не видно.

Я хорошо знаю эту картину. Она мне знакома до боли по тем первым детским впечатлениям, которые врезались в память на всю жизнь.

Глядя на картинки Цилле, я почему-то всегда вспоминал дом и двор, где жил, сначала в Б. Спасском, затем на Самотеке, во 2-м Волконском переулке, где прошли мои отрочество и юность. Я помню тот немой восторг, который вызывали в нас бродячие музыканты, ходившие по московским дворам. Репертуар шарманки был известен всем, разнообразие придавал лишь антураж. Чаще других к нам приходил шарманщик с попугаем. Они были ужасно похожи друг на друга, их было легко запомнить - оба худые, какие-то линялые, и оба все время моргали, как будто им хотелось спать. Пока шарманка играла разные напевы, попугай хмуро сидел, опустив голову. Но как только раздавался мотив "Маруся отравилась, в больницу ее повезли...", попка начинал быстро-быстро вытаскивать клювом билетики с предсказаниями, а потом опять грустно сникал.

Иногда вместо попугая у шарманщика была беленькая мышка, вытягивавшая бумажку - "судьбу", иногда его сопровождал музыкальный ансамбль, а то мальчик с девочкой - акробаты. Последние носили с собой маленький, истрепанный, весь в дырах коврик, расстилали его на земле и под вальс "На сопках Маньчжурии" или "Дунайские волны" начинали выполнять акробатические номера. Глядя на них, мы переживали минуты восторга.

И люди кидали в шапку шарманщика свои копейки, глубоко веря, что эта маленькая беленькая мышка держит их судьбу в своих зубах. А женщина с бубном хриплым усталым голосом пела:

Как с чайкой охотник, шутя и играя,

Он юное сердце навеки разбил...

Навеки погублена жизнь молодая,

Нет счастья, нет веры и нет больше сил!..

Но самым большим подарком для ребят был озорной Петрушка в красной рубахе и с отбитым носом. Этому носу очень доставалось - по нему били палкой, издававшей щелчок: "чик-чик". Я жалел Петрушку, он был моим первым и самым любимым актером. Когда во дворе появлялась ширма кукольника, я брал сестру Лиду за руку, и мы как зачарованные ходили за Петрушкой из двора во двор, смотря по десятку раз одно и то же представление.

Мой отец, Иван Николаевич Жаров, был типографом, печатал на "американке". Воспитанник "сиротского дома", он прошел тяжелую и суровую школу жизни. Будучи учеником в маленькой типографии, выполнял все: был нянькой хозяйских детей, в хозяйских опорках бегал по Москве, разнося заказы, получал затрещины от мастеров, если задерживался, покупая водку в "казенке". Он пережил все, вплоть до солдатской муштры. Сирота, не знавший материнской ласки, он полюбил мою мать нежно и, как говорил, с "уважением". Детей было много, но осталось в живых только четверо. На сочувственные замечания соседок: "Жить-то, мол, трудновато, ишь сколько наплодили", - неизменно весело отвечал: "Все наше, все с нами!".

Он был удивительно энергичным, с необузданной фантазией. Его всегда окружали друзья, и в доме было шумно. После работы он никогда не ложился отдыхать, а начинал что-то делать. Его интересовало все. Больше всего он любил малярничать. Он покупал простую табуретку, стол или стул и раскрашивал их масляной краской в разные цвета, отчего жизнь в подвале делалась радостнее.

"Посмотри, Анюта, как стало весело, а ты говоришь, зря пачкал!" - приговаривал он, когда мать ненароком

прикасалась к невысохшему табурету.

Однажды в воскресенье он, пробуя зеленую краску на густоту, махнул кистью по кирпичной высокой стене, отгораживавшей наш двор от полицейского участка, и вывел огромными буквами: "Ж-а-р-о-в". Эта надпись "Жаров"

сохранялась много лет - забор никто не трогал, не красил и не ремонтировал.

Уже будучи юношей, я, проходя мимо, всегда заглядывал в "наш двор" и видел эту поблекшую, но четкую, как строка в афише, надпись: "Жаров", зеленой краской по кирпичной стене. Закрыв глаза, я представлял себе, что вот так когда-нибудь будет выглядеть афиша с моей фамилией.

Отец мой любил работать и любил и умел хорошо отдыхать. Для него было большим наслаждением выехать вместе со своей семьей в Сокольники или на Воробьевы горы. Никакая, даже самая пылкая, фантазия не поможет вообразить, что там, где сегодня проходят великолепные дороги и мосты, высится громада Московского университета, раскинулся пионерский чудо-дворец, проходит станция метро, сравнительно не так давно все было покрыто лесом, садами и садиками, среди которых торчали дачки-малютки. Туда трудовая Москва приезжала с корзиночками и закусками отдохнуть и повеселиться.

После утомительной, но такой забавной прогулки в лесу или в парке, поглядев балаганы петрушечников, клоунов, всевозможные паноптикумы, где показывали бородатую женщину, живую голову в банке, женщину-вампира с туловищем медузы и щупальцами паука и прочие страхи, мы, возбужденные и довольные, садились за вожделенный самовар, который подавали за установленную плату тамошние жители.

Мы дружно пили чай с собственным сахаром или с "хозяйским", отец угощал нас колбасой, вынимал маленькую бутылочку водки, "сотку", и торжественно ее выпивал - в кругу семьи это ему разрешалось. Мы с восторгом пили чай и бросали бродячим собакам куски колбасы. Они жадно чавкали, а охмелевший отец подзадаривал: Дай-ка мне кусок

"собачьей радости". Хотелось скорее попасть домой, потому что вечером надо было все рассказать и показать ребятам, которые не ездили на Воробьевы горы или в Сокольники, потому что их отцы не доносили до дому получку. Мы это знали, - мы видели, как матери этих ребят бегали по вечерам к распивочным лавкам - "казенкам" - встречать таких плохих отцов.

В театр мои родители не ходили - было дорого. Но зато, по словам отца, они с матерью, будучи молодыми, охотно посещали на Антроповых прудах массовые зрелища, вроде тех, которые показывал "маг и чародей" М. В. Лентовский. Особенной же любовью родителей пользовался цирк, где неизменный восторг вызывали клоуны Бим-Бом и Владимир Дуров. Их шутки и остроты повторялись дома взрослыми и разжигали в нас, детях, интерес к таинственному манежу. И вот однажды нас взяли в цирк. Радости не было предела! Сколько нового вошло в мой мир! Придя домой, я весь вечер летал со стульев, изображая гимнастов, бедной сестренке разбил нос, пытаясь поднять ее и перевести "на сальто".

Но, к сожалению, даже и эти скромные воскресные развлечения были не по карману отцу, и в цирк нас водили очень редко. Как на недосягаемую мечту смотрел я на красочные афиши, развешанные по Москве:

Автор многих каламбуров,

Здесь стоит Владимир Дуров С дрессированным бычком По прозванью "Казачком".

Или:

Всемирно известный народный шут-сатирик Вл. Дуров

и его единственная в мире группа дрессированных лисиц.

Мирная пирушка, или подавление инстинкта.

Кабаре "Лисий хвост".

Конферансье "Чушка-финтифлюшка".

Московский цирк на Цветном бульваре тогда назывался "Цирк Саламонского". Вот в этом цирке Саламонского и играли

Бим-Бомы. Это были настоящие Бим-Бомы, создатели оригинальной музыкальной клоунады, очень интересного и любимого москвичами жанра, а не те, которые потом только назывались Бим-Бомы, а на самом деле были их подражателями. И на этих Бим-Бомов, и на дуровскую железную дорогу с дрессированными мышами я впоследствии зачастил с моим товарищем. Мы всяческими средствами пытались попасть в цирк.

В определенные дни мы шли к круглому зданию на Цветном бульваре и жалобно просили у проходящих:

- Дяденька, проведи-и!

- Как?

- Скажи, "мой сын"!

- А пустят?

- Пустят!

- Ну,пойдем!

Иногда это удавалось.

Цирк очень много значил в моей жизни. Я до сих пор люблю цирк. Он манит своей необычной непосредственностью. Меня пленяет сумбур клоунады, острот, не испорченных безвкусицей и в то же время наивных до предела.

В цирке у вас не возникает ощущения неправдоподобности, даже в том случае, если клоун, падая, снимает свою шляпу, а когда встает, то вместо шляпы оказывается букет цветов. В чем же здесь дело? Меня и тогда, и теперь покоряет безграничная вера циркового актера в то, что он делает на манеже, вера его в условность жанра и безусловность жизненной правды.

Мне рассказывал С. М. Эйзенштейн про одного французского клоуна, популярнейшего и любимого в Париже. Он ничего не делал, а зрители покатывались со смеху.

- Я пошел, чтобы понять трюк, в который мало верил, -говорил Сергей Михайлович, - а увидел чудо! Сдерживаясь и злясь на себя, я хохотал до колик.

- Что же он делал? - спросил я.

- Не могу рассказать, - буквально ничего. Но его строгое лицо, то, как он сосредоточенно смотрел на любой пустяк, - на носок туфли, на летящую муху или на сидящего в амфитеатре зрителя, - выражали такую мировую скорбь, не соответствующую объекту, который он разглядывал, что зрители волей-неволей начинали хохотать.

Но вот однажды на Самотеке, у Екатерининского парка, на крыше двухэтажного дома (он и сейчас цел), я увидел потрясающее зрелище. Там была возведена огромная конструкция, в центре которой красовался рог изобилия, а из него сыпалось несметное количество всяких драгоценностей -бриллиантов, сверкающих камней. Трюк живописца был точно рассчитан: украшения рассыпались по вывеске влево и

вправо, все блестело и слепило под лучами солнца, создавая феерическую картину. Тысячи маленьких и больших "зайчиков" от этой вывески бегали по улице и по площади, привлекая прохожих. Эта картина, как мираж, запала в мою душу навсегда. Слева от рога изобилия простиралась желтая пустыня, бедуины на лошадях гнались за какой-то женщиной, которая прижимала к груди ребенка. Вдалеке, на горизонте, шел поезд с дымящей трубой, высились пирамиды, замерли сфинксы и караваны верблюдов раскачивали горбами. Справа ослепительно сверкало солнечное сияние, громоздились айсберги, на льдинах сидели белые медведи, тюлени, шли эскимосы.

И над всем этим удивительным зрелищем сияла таинственная надпись: "Синематограф Эдисон, или Чудо XX века".

Создателем этой уникальной вывески был художник-живописец Стенберг, отец известных советских художников.

Ошеломленный, обалделый от этой фантастической красоты, как от удара, я стоял у рекламы грядущего большого искусства.

Все пошло насмарку: шарманка и клоуны, Петрушка и мышиная дорога. Я стал ходить только в синематограф.

Примостившись на краю длинной скамейки первого ряда, чтобы нам никто не заслонял экран, мы с сестрой просиживали по пять - шесть часов кряду, просматривая одну и ту же программу. Сеансы тогда шли подряд, без конца. Зрители входили, когда угодно, и уходили, когда надоест. Нам же никогда не надоедало. Мы приходили домой только к вечернему чаю, пожертвовав обедом.

До чего же все было интересно! После видовых картин перед нами возникали причудливые феерии, балеты-серпантины, в которых цветы танцевали с гномами. Было несказанно интересно, и мы смотрели, открыв рты, боясь дышать.

Позднее в синематографе "Эдисон" стали показывать "большие" картины-боевики. Помню "Камо грядеши"

Сенкевича, "Яму" Куприна. Толстенный роман проскакивал на экране за полчаса. Я смотрел все досконально, мне нужно было точно запомнить, что там делают артисты.

Но самым интересным, самым заманчивым для меня было появление на экране тогдашнего моего любимца Глупышкина, причинявшего массу неприятностей городовым, торговцам и важным господам.

А мальчик Бобби - веселый проказник, такой милый и тихий на вид, подсыпающий в суп своим родителям и гостям слабительный порошок, разве он мог не вызвать наш бурный восторг, разве мы могли не хохотать над тем, как у дверей уборной собиралась очередь.

И вот вечером, напялив отцовский картуз и большие, не по ноге галоши, я изображал перед матерью и сестрами похождения Глупышкина, Дурашкина, Бобби, проделывая все виденные на экране трюки, не жалея для "искусства" ни себя, ни своего импровизированного костюма.

Это называлось у нас с Лидой "сводить маму в Эдисон".

Кроме цирка и синематографа, должен сказать, что в детстве для меня большую роль играла книга. Отец работал в типографии Р. В. Бахмана. У моего отца был закадычный друг Иван Карасев, которого за высокий рост и особенно за длинный нос отец звал Слоном. Он был моим крестным и работал печатником в литографии И. Кнебеля, отца крупнейшего советского режиссера и педагога М. Кнебель.

Вот этот Ваня-Слон и был моим

"просветителем". Кнебель давал рабочим для их детей книжный брак. Каждое воскресенье мне торжественно вручалась тоненькая книжка. Одну из них я даже помню наизусть и сейчас. Называлась она "Бабушка Забавушка и собачка Бум".

У бабушки Забавушки собачка Бум жила.

Однажды Буму бабушка пирожных испекла.

- На, Бум, бери тарелочку,

Пойдем с тобой в буфет...

Глядят, а мышки съели все,

Пирожных больше нет.

Лишь впоследствии я узнал, что стихотворение принадлежит детской писательнице Раисе Кудашевой, автору известной песенки "В лесу родилась елочка".

Наверное, с тех самых пор я пристрастился к городскому фольклору, к частушкам, припевкам, куплетам, прибауткам, которые сами по себе, может быть, мало что значат, но в сочетании с бытом и нравами людей очень точно передают колорит места и времени. Вспомните хотя бы "Цыпленок жареный...". Это же целая эпоха! Сколько жизненных ситуаций связано с этой песней, рожденной, вероятно, каким-нибудь анархистом времен гражданской войны!

Книжка про собачку Бум долгое время была со мной повсюду. Она "была вся разорвана, но я ее подклеивал и подклеивал. Она была мне очень дорога. Особенно за рисунки, изображавшие эту самую собачку Бум.

В конце концов я решил сыграть собачку Бум.

Это была моя первая роль. На дворе, между одним сараем и другим, был закуток, где росли лопухи и репей и куда редко кто заглядывал. Здесь было тихо и очень уютно. Мы очистили этот угол от мусора. Принесли стулья, позвали из дому матерей, сестер (дело было днем, и отцы находились на работе). Составили стулья и стали играть "Собачку Бум" в лицах. Маленькая, очень картавенькая Бабушка Забавушка (ее играла моя сестра Лида) и большой, толстый шепелявый Бум (его играл я) были, наверное, очень смешны, и нам дружно аплодировали. Это был первый спектакль, в котором я участвовал как актер, автор сценария и режиссер. Вероятно, тогда же я получил первые самые искренние аплодисменты...

Смутно, но помню революцию 1905 года. Мы с матерью дома одни. Отец ушел на японскую. Чтобы как-то свести концы с концами, мать сдавала "углы". Как-то я увидел у двоюродного брата револьвер. Потом помню оркестровую раковину в Екатерининском парке, которая на моих глазах рухнула под напором сотен рук и превратилась в баррикаду на углу нашего 2-го Волконского переулка.

А однажды мы дома остались совсем одни. Мать ушла на какой-то митинг в сад "Аквариум" и долго не возвращалась. На улице стреляли. Она пришла утром, бледная, взволнованная и наказала нам, детям: "Никому не говорите, куда я ходила, а то скажут, что я революционерка". И долго и подробно рассказывала, как их митинг разогнали и как она: с другими женщинами, перебравшись через забор, ночевала в классах какого-то училища.

Я рос длинным, худым, долговязым. Лет давали мне всегда больше, чем было на самом деле.

Когда отец пришел с японской войны, моим детским увлечениям настал конец. Как-то вечером отец, вернувшись из типографии, сказал: "Ну, Михаил Иванович, побаловался и хватит! Пора, брат, учиться, станешь ученым, - будешь отцу помогать".

И вот я - в городском училище.

Акула

Он появился на нашем дворе совершенно неожиданно.

Хозяин дома приклеил на воротах розовый листик объявления, что во дворе, во флигиле, сдается квартира.

Воз, доверху набитый вещами, зацепился за перекладину ворот; сломалась ножка венского стула, она крякнула и, скатившись, упала прямо в лужу.

Я стоял у калитки, когда воз проехал, поднял ножку и стал размахивать ею, как саблей.

Он налетел на меня неожиданно сзади - ударил по башке кулаком, заорал: "Отдай, дурак! Она не твоя" - и вырвал ножку.

Дружить с ним мы не могли. Вообще он был противный, а когда улыбался, то широко открывал рот и был похож на карася. Но мы прозвали его Акулой: "карась" не передал бы нашего к нему отношения. Глаза у него были маленькие, как пуговицы, и всегда злые.

Очень было обидно, что его звали тоже Михаилом. Когда он появился в нашем третьем классе, я сразу почувствовал, что мне будет очень плохо, что это мой враг.

Все детство меня кто-нибудь преследовал. Всегда появлялся какой-то мальчишка хитрее меня и не давал мне проходу.

Учитель вызвал его:

- Вишневский?

- Да!

- Как зовут?

- Мишель! - ответил он, как будто был царем.

Засмеялись все. А он посмотрел зло только на одного меня и прошипел:

- Чего смеешься, дурак!

Было очень обидно, что он считает меня дураком!

Перед нашим училищем был Екатерининский парк, по которому тогда протекала речка Синичка. Во время большой перемены мы бегали туда играть, а если не было сторожа, то прыгали через Синичку. Она была узкая, мутная и мыльная. Бани, которых на Самотеке было целых три, спускали в нее воду. Я прыгал ловко и не раздумывая. Разбег - раз, и я на том берегу!

Когда, увязавшись за нами, пришел Вишневский к речке, я почувствовал, что меня тошнит от его вида. В штанах со складочкой, - ребята говорили что он на них спит, - с блестящей бляхой на поясе он, ядовито улыбаясь, стоял на берегу, грызя здоровое яблоко, такое же красное, как он сам.

- А ты не можешь прыгать, как Жаров, - подначивали его ребята.

- Хы! Как этот длинный дурак?!

- Миша! Покажи Мишелю "кузьку".

- Хорошо, я покажу "кузьку" этому яблочному обжоре! -Готовиться к прыжку я не стал, решил "взять" с места, рывком. Но в это время мы услыхали из окон училища звонок, я заторопился, как-то неловко разбежался, прыгнул, нога сорвалась, и я влетел, как миленький, под размытый берег Синички.

Больше всех хохотал Мишель. Он прыгал по траве, кувыркался, держался за живот, и все это нарочно, будто ничего смешнее он в жизни не видел.

- Ну, и дурак, вот это действительно дурак! - орал он при этом.

...Для урока русского языка я и мой друг Володя выучили заданное нам стихотворение Александра Сергеевича Пушкина:

Буря мглою небо кроет.

Вихри снежные крутя...

Но на уроке Зинаида Андреевна, наша учительница, вызвала Володю. Он прочитал медленно, ровным голосом, с выражением и, получив "хорошо", сел.

А когда Зинаида Андреевна спросила: "Мальчики, кто

скажет, чье это стихотворение?", я и Вишневский подняли руки одновременно. Я посмотрел на него испепеляющим взглядом, потому что это был мой урок, а не его. Стихи Пушкина, выходило, я выучил зря, и мне хотелось хоть сказать, кто их написал.

- Позвольте мне ответить, - попросил я.

- Ну, говори.

Я встал и торжественно сказал:

- Лермонтов!

Все зашикали, а Вишневский, скосив к носу глаза, громко сказал:

- Я всегда говорил, что он дурак!

Ну почему я сказал "Лермонтов"? И почему мне не везло при Вишневском? Объясните!

* * *

Зимой я учился, а летом работал, помогал отцу кормить большую семью.

Одно лето я работал упаковщиком за двадцать копеек в день на фабрике искусственного чая Куралина. Наши дома были рядом. До сих пор перед моими глазами стоит фигура застегнутого в сюртук длинного и гнусавого барина в тугом высоком крахмальном воротничке, с булавкой в галстуке. Барин, крутя в левой руке толстую золотую цепочку с ключами, подходил мягкими, неслышными шагами к оробевшему парнишке и, тыча в загривок перстнем, приговаривал: "А почему наши пальчики медленно работают, почему?", делая столько тырчков, сколько было слов в этой длинной фразе.

Куралин был ханжой и любил выступать в роли благодетеля. Каждую субботу его приказчик выносил мешочек медяков и выдавал по три копейки нищим, выстраивавшимся длинной очередью у решетчатых ворот фабрики, чтобы они молились "о здравии раба божьего имярек". Так, за медные полушки, Куралин получал отпущение грехов своих.

Когда я стал актером, мне очень хотелось изобразить этого хозяина, вся фабрика которого держалась исключительно на труде мальчишек. В темных и грязных цехах фабрики они по десять часов кряду гнули спины, наживая хозяину капитал, а себе чахотку. Дешевую бурду Куралина, именуемую "цветочным чаем", пила вся бедняцкая Россия. Образ Храпова из "Вассы Железновой", которого я играл в Малом театре, был в какой-то степени навеян воспоминаниями о Куралине.

На другое лето я, десятилетний мальчуган, уже работал на Большой Дмитровке, в книжном магазине Анзимирова, издателя популярной газеты "Копейка". Там, сидя верхом на лестнице, обтирая пыль с больших и маленьких томиков, я часто зачитывался, позабыв, что меня ждут заказные бандероли с книгами, которые я должен отправлять во все концы России.

Прочитанные книги и образы, которые я познавал через них, становились в моем воображении чем-то вполне реальным. И я рассказывал, а вернее - показывал прочитанное моим неизменным зрителям - маме и сестрам (к тому времени у меня появились еще две сестры - Шура и Нина).

Книги будоражили мою фантазию в те годы даже больше, чем сама жизнь, казавшаяся мне, мальчишке, слишком обыденной и скучной, хотя по улице и ходили пестро одетые люди, которых называли "футуристами". Книги приводили в движение накопленную энергию. Мне хотелось жить и действовать так, как действовали герои в потрясших меня эпизодах.

Собрав ребят, я устраивал во дворе театр в той самой щели между сараями, где однажды сыграл собачку Бум.

Там мы, ребята, возбужденные и увлеченные, играли, а наши бесконечно благодарные зрители - мамы и сестры -смотрели и тут же громко, вслух обсуждали нашу игру. Контакт со зрителями был идеальный: мы были для них самыми любимыми артистами на свете.

Большим успехом пользовались наши спектакли "Женитьба" и "Шемякин суд", особенно то место, где бедняк, доведенный приговором до отчаяния, "войдя в роль", вместо двери пошел в окно (все рисовалось на бумаге углем, и перепутать было нетрудно). Публика кричала от восторга: "Вот до чего бояре бедного Мишу довели, аж в окно полез!". Миша - это был я.

Несмотря на овации зрителей, сидевших и "в партере" на табуретках, принесенных из дому, и на "галерке", то есть на заборе, меня этот шумный успех уже не радовал. Мне хотелось настоящего театра. Мне хотелось, чтобы я не просто "играл", а чтобы мне сначала много-много говорили о том, что я должен играть, чтобы были настоящие декорации, взаправдашние костюмы. С настоящим театром я познакомился позже, когда, проучившись один год в одиннадцатой классической гимназии (больше у отца не хватило пороху), я перешел в высшее городское училище на Миусской площади, которое отца больше устраивало.

За год учебы в городском училище я познакомился с Жоржем и Володей Стенберг, сыновьями известного художника, или, как его тогда называли, "живописца вывесок", Августа Стенберга, того самого, кому принадлежала знаменитая реклама "Синематографа Эдисон". Они жили в конце нашего переулка, на углу Божедомки, в двухэтажном домике, на котором красовалась витиеватая вывеска-ребус (чего-чего там только не было!): "Принимаю заказы на вывески. Живописец Стенберг".

Отец Жоржа и Володи Стенберг, моих друзей, и дед нынешнего Стенберга - молодого отпрыска этой замечательной династии театральных художников, который сейчас с успехом работает в Малом театре, - был фигурой необычайно колоритной, более того, я сказал бы, романтической. Он был похож на тех людей богемы, с которыми я познакомился позже. Худой, с длинной бородкой и длинными усами, всегда веселый, он ходил в бархатной куртке, брюках-гольфах, на нем были узконосые ботинки и распашонка - неряшливая блуза с широким бантом, на затылке торчала широкополая шляпа. Мы смеялись над его чудачествами и звали не иначе как Дон Кихотом.

Из времени обучения в гимназии вспоминаются бал в женской гимназии Калейдовича и мое первое приглашение к танцам.

"Золотое сердечко Венеры"

Рядом с нашей гимназией была женская гимназия-пансион, куда нас изредка приглашали на школьный бал.

Мне очень нравилась одна девочка, и хотя весь класс был в нее тоже влюблен, мне она нравилась особенно.

И действительно, она была прекрасна. У нее была сестра, совершенно не похожая на нее, как будто бог, когда готовил материал для них, с кем-то заговорился, и все самое красивое отдал Розе, а ее сестре достались лишь остатки. Конечно, сестре было очень обидно, мы это понимали и сочувствовали ей, но любили все Розу.

В то время мы проходили астрономию, и, конечно, за красоту Роза была прозвана Венерой.

Я очень любил звездное небо. Да и сейчас могу без устали смотреть вверх и, когда нахожу Венеру, всегда вспоминаю Розу.

Однажды вечером мы с отцом проходили мимо пансиона, где жила она. Сжав свое маленькое сердце, я смотрел на небо, не отрывая глаз от Венеры, пока не налетел на тумбу.

- Ты что, заснул? - спросил меня отец.

- Папа, скажи, пожалуйста, тебе нравится... Венера?

Мое лицо полыхало, голос дрожал, я, сделав над собой усилие, произнес: "Венера". "Он, наверное, догадался про кого я говорю, и мне попадет, что я занимаюсь глупостями", -быстро промелькнуло в голове. Но отец безразлично ткнул в небо пальцем и спросил:

- Это какая, та или рядом?

- Папа! Ну как ты не можешь отличить, конечно, эта, самая блестящая и самая красивая!

- А!.. Ничего. Звезда, как звезда. Все одинаковые. Не задирай нос, а то опять шлепнешься.

"Одинаковые? А почему же у меня так стучит сердце! Нет! Ты не знаешь, что такое лю... И это хорошо, это моя первая от тебя тайна". Я был, как видите, отчаянным и "любил играть с огнем".

По четвергам в нашем Екатерининском парке играла военная музыка. Гуляющих всегда было много, на скамейках сидели взрослые, а молодежь и мы, ребята, гуляли по дорожке вокруг площади с оркестром. Люди крутились, как два колеса, одно в одну сторону, а другое, внутреннее, - навстречу. Все, встречаясь, разглядывали друг друга, шутили, бросали записочки, влюблялись. Было очень весело.

Я с Володей тоже гулял по дорожке, но крутиться нам было скучно, и мы вместе с другими ребятами перебегали из одного круга в другой.

И вдруг я увидел Венеру. В малиновом платье, с таким же бантом в косе, без берета, зажав в руке белый кружевной платочек, она вместе с сестрой что-то искала в траве.

Я остановился, как вкопанный, и, покраснев, как рак, ткнул локтем Володю.

- Венера! - прошептал я.

- Где?

- Вон, что-то ищет! Пойдем, поможем!

- Нет, я не пойду, навязываться! Иди сам! - И Володька вдруг подтолкнул меня сильно в спину.

Отступать было поздно, меня уже увидела сестра Розы.

- Здравствуйте, пожалуйста, помогите нам, Роза потеряла мамин брелок. Очень неприятно! Вот здесь! Уже темно, и ничего не видно.

Я опустился на колени и стал старательно ползать, разбирая руками скошенную траву.

Но от запаха свежего сена, от ножек Венеры в маленьких туфельках, семенивших около меня, от вальса "Дунайские волны", который старательно выдувала большая начищенная труба: "Тру-та-та! Тру-та-та! Тру-та-та!", стараясь заглушить маленькую, которая не сдавалась и визгливо пищала: "Ти-ти-ти! Ти-ти-ти! Ти-ти-ти-и!", - от всего этого мое сердце усиленно забилось, а глаза ничего, кроме блестящих туфелек, не видели.

Я ползал взад и вперед по траве в своих новых серых штанах, пока не порезал руку о что-то острое.

Вскрикнув "ой", я сунул палец в рот и в это время увидел в траве "золотое сердечко" - брелок на оборванной цепочке.

Это и было то самое "сердечко" Венеры, которое она потеряла, а я, поранив себя, его нашел.

- Вот, - смущенно сказал я, - возьмите!

- Нашли! Спасибо! Огромное вам спасибо! Вы вернули мне мое дорогое "сердечко"! - И она стала так мило и так трогательно прыгать, будто живая кукла в окне магазина "Эйнем", что мне захотелось сладенького. Опа, вертясь, подбежала ко мне:

- Почему же вы сидите на траве? Встаньте, я хочу вас поцеловать. Вы разрешите?

Нет, вставать в эту минуту я не хотел, я готов был провалиться сквозь землю - на дорожке, расставив ноги и нахально засунув руки в карманы, стоял мой враг Акула.

Он сделал косые глаза, широко улыбаясь, стал нарочно шипеть и крякать:

- Этот кавалер ради вас зазеленил свои праздничные штаны, ему дома за это от матери влетит. Она его лупит веревкой. Тоже ползает, старается! Венера, Венера! Дурак ты набитый.

Вы помните, как резко щелкает счетчик, когда шофер такси выключает его? Точно так же что-то щелкнуло и во мне.

Я не перебивал его, а молча пил чашу обиды до дна. Потом встал, сжал кулаки, наклонив голову, медленно двинулся к нему. Наши глаза встретились. Ударить его мне не удалось. Акула вдруг весь съежился, засопел, попятился назад и быстро, как вьюн, нырнул в толпу гуляющих, но неудачно. Я увидел, как какой-то студент, сказав: "Куда несешься, дурак", - дал ему затрещину.

Мальчишество кончилось, я становился юношей.

* * *

К этому же периоду относятся и мои первые посещения настоящего, "серьезного" театра.

Популярный в то время в Москве театр Корша устраивал воскресные утренники для учащихся. Умелый антрепренер сделал простой рекламный трюк, который принес ему славу "просветителя". Утренники посещались плохо, и он стал выдавать по заявкам несколько бесплатных контрамарок городскому училищу для бедных детей. Я взялся за роль организатора этих походов и приносил в класс по шесть -восемь билетов на воскресенье. Претендентов на пропуска было явно больше, и мы устраивали жеребьевку. Мне не везло - не вытаскивалась счастливая записка с коротким словом: "Билет". Когда это повторилось трижды и я, готовый взреветь от обиды, молчал, ребята сами догадались, что получается несправедливо. Кто-то из них сказал: "Что же это, Миша достает билеты, а сам в театр не попадает. Дадим ему вне конкурса".

Я готов был обнять того, кто это сказал. Первый поход в серьезный, "взрослый" театр стал для меня, таким образом, событием вдвойне.

У Корша я видел "Недоросля" Фонвизина. Наибольшее впечатление на меня произвели всамделишные декорации и игра актера, исполнявшего роль Цифиркина. Мне почему-то захотелось сыграть именно эту роль. Затем я видел "Ревизора" с известными в то время артистами А. И. Чариным, Б. С. Борисовым и В. А. Кригером. За "Ревизором" последовали шекспировская "Двенадцатая ночь" и мелодрама Деннери и Кормона "Две сиротки".

Театр стал все больше входить в мою жизнь.

Хуже было то, что в жизни оставалось все меньше места для театра. Тут благотворительность Корша уже не помогала, скорее напротив, - она мешала понять, что такое жизнь. Чем взрослей становился я, тем труднее было урвать время и деньги для театра. А ребенком мне казалось, что должно быть наоборот.

Дела отца хотя и поправились, после того как он стал агентом по типографским заказам, но не настолько, чтобы платить за мое обучение в гимназии. Когда я окончил высшее городское училище, отец устроил меня учеником наборщика в типолитографню Бахмана.

"Пятьдесят копеек в день на харчах отца" - вот условия, записанные в моей расчетной книжке, утвержденной "Московским столичным по фабричным делам присутствием".

На всю жизнь запомнил я специфический запах типографии: смесь краски, свинца и свежей бумаги. Обедать мы ходили в Сергиевский народный дом, где отец заказывал для себя и для меня "щи с малым мясом", а иногда, после получки, "щи с мясом большим".

Как ни трудна была жизнь, но все свободное время я посвящал самообразованию. Ходил на воскресные лекции в епархиальный дом в Лиховом переулке, затем стал слушателем народного университета Шанявского.

Меня интересовало буквально все. Мне хотелось все знать, все видеть. Если бы меня спросили в тот период, кем я хочу стать, я не мог бы остановиться ни на одной из известных мне профессий. И тем не менее когда на одном студенческом вечере мы разыграли в лицах популярную песенку:

Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать,

Как девицы шли гулять, шли гулять! Да!..

Шли они лесочком, да все лесочком, да все лесочком,

И повстречались со стрелочном, да со стрелочком молодым...

и мне поручили роль этого самого "стрелочка", - сердце мое опять забилось в тоске.

В театре Зимина

Все началось с моего случайного участия в массовке оперы Кюи "Капитанская дочка" по Пушкину. Тут я и получил тот третий удар (после Петрушки и "Эдисона"), который решил мою дальнейшую судьбу.

Ф. И. Шаляпин. На концерте в Большом театре вышел могучий красивый человек и запел: 'Эх, дубинушка, ухнем!' Шарж И.

Малютина

Ф. И. Шаляпин. На концерте в Большом театре вышел могучий красивый человек и запел: 'Эх, дубинушка, ухнем!' Шарж И.

Малютина

Для эпизода, когда пугачевцы нападают на крепость, требовалось много статистов.

Декорация на сцене изображала крепость. На заднем плане -частокол. В крепости - солдаты, а из-за частокола нападают пугачевцы.

|

|

Ф. И. Шаляпин. В фильме по опере 'Псковитянка', где Ф. И. Шаляпин играл роль Ивана Грозного, довелось сниматься и мне

|

Всех, кто впервые попадал статистом в оперу Кюи, сначала обязательно одевали в калмыков или башкир - участников пугачевского бунта. Почему? Об этом я узнал немного позже. Старожилы, главным образом студенты, были в театре своими людьми. Они надевали чистенькие мундирчики, играя екатерининских солдат, напяливали белые перчатки, и были таковы. А новичкам поручали "ответственную" роль, с которой, как нам говорили, "не всякий справится".

Ну, ответственная, так ответственная, пожалуйста!

И вот надели на меня какой-то халат, нахлобучили на лоб какую-то шапку из волчьего меха и спустили на этаж вниз, в гримерную. Там прилепили ватные скулы, приклеили подбородок, на подбородок - жиденькую бороденочку, потом усы, потом подтянули кверху глаза - сделали косыми, и намазали "загарным" кремом. И я в общем стал похож на инородца. Спустили еще на этаж, вручили плетку и саблю и повели пред грозные очи властелина оперы - помощника режиссера Н. И. Кудрина.

Он поставил перед нами задачу:

- Вы все сидите за этим вот заборчиком. Потом заиграет музыка. Здесь опера, и все делается под музыку. Я вам махну, а вы вылезайте из-за частокола, - дальше увидите что к чему.

Начался акт.

|

|

Ф. И. Шаляпин. Партию Тонио в исполнении Ф. И. Шаляпина в опере 'Паяцы' я слушал на премьере в 'Эрмитаже'

|

Я волнуюсь: смотрю, не отрываясь, на помрежа. "Ага, махнул! Надо лезть!" И я полез. Но едва я успел высунуть голову из-за частокола, как меня кто-то треснул со стороны сцены палкой по башке - хлоп!.. Я свалился... Помреж верно сказал, что дальше думать не надо. Я свалился без сознания, и меня на руках унесли за кулисы.

Вот этот третий удар и решил мою судьбу окончательно: "Да, я буду артистом!".

Опера Зимина, очевидно, сыграла для меня главную, решающую роль в выборе и определении профессии. Я попал туда, где все было пропитано искусством. Там был большой, творчески интересный коллектив актеров, художников, музыкантов, настоящая сцена, настоящий зал, с настоящей "важной" публикой; одним словом, я попал в настоящий театр! Мечта моя сбылась!

Я должен был даром участвовать в массовых сценах, а за это пользовался правом на контрамарку, мог вращаться за кулисами, а самое главное - присутствовать на репетициях и видеть все, что делается на сцене, к которой так стремился.

|

|

Это два рисунка Шаляпина: на одном он изобразил себя в роли Еремки, на другом в роли Бориса Годунова

|

Артистический вход в театр Зимина я вспоминаю, как что-то необычайно романтическое. Свернув с Большой Дмитровки в Кузнецкий переулок, вы оказывались перед домом, на фасаде которого разместилась большая вывеска. Обратите внимание, я говорю уже о второй вывеске, которая "врезалась мне в память". И та, и другая были подлинными произведениями искусства. Эта была сделана по эскизу И. Я. Билибина. На ней были нарисованы театральные костюмы и написано: "Костюмерная С. И. Зимина". Богатая костюмерная театра давала костюмы напрокат, что приносило определенный доход хозяину, покрывая частично убытки по театру.

|

|

Это два рисунка Шаляпина: на одном он изобразил себя в роли Еремки, на другом в роли Бориса Годунова

|

Вы входили во двор, заставленный декорациями интереснейших художников: Афанасия Маторина, доверенного Зимина или даже его родственника, Ивана Малютина, талантливого самородка, Федора Федоровского, в будущем главного художника Большого театра, Ивана Федотова, необычайно интересного мастера, с которым впоследствии я близко подружился, Ивана Билибина и других.

Запах свернутых холстов, которые лежали под навесом во дворе, причудливые дощатые станки и необычные детали

интерьера сразу вводили вас в атмосферу сцены. Мною овладевало двойственное чувство. С одной стороны, я благоговел перед сказочным царством театральной

машинерии, в моем воображении возникали картины одна фантастичнее другой, я чувствовал себя "Алисой в стране чудес". Но с другой стороны, особенно в пасмурный день, беспорядочное нагромождение театральных декораций, их грубо-аляповатая фактура без света рампы разрушали театральную иллюзию и вызывали оскорбительную жалость и желание скорее проскочить через двор.

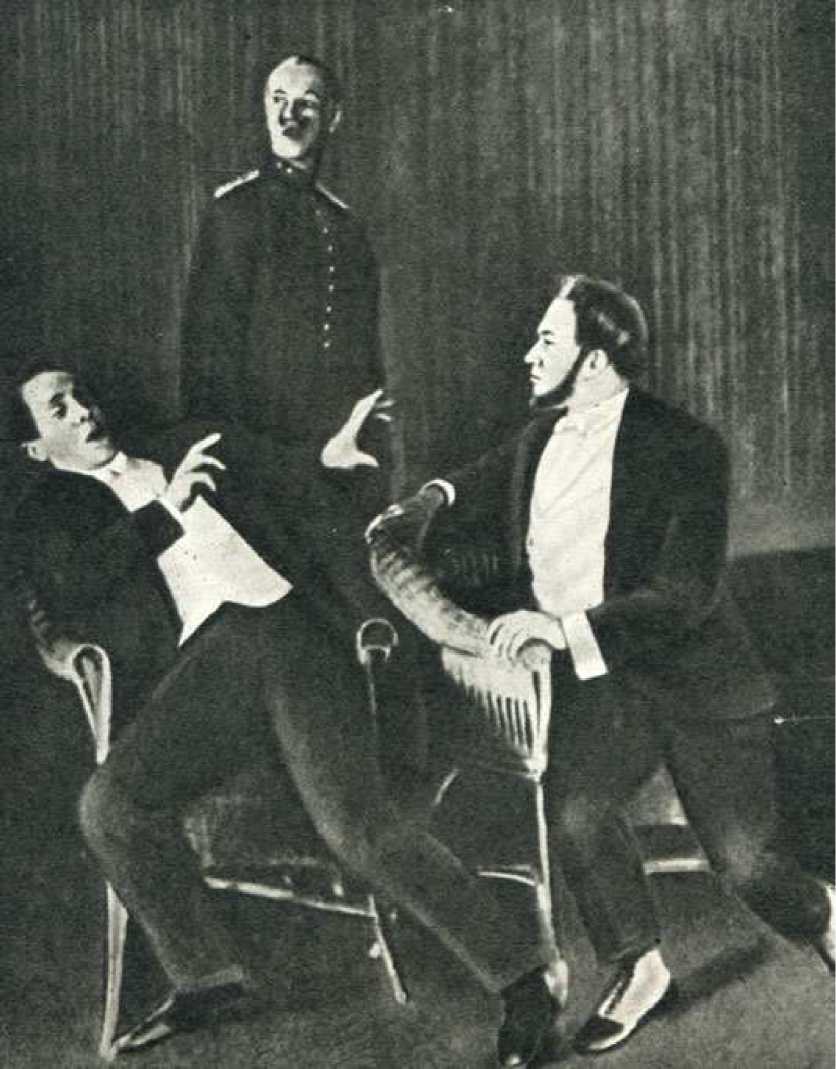

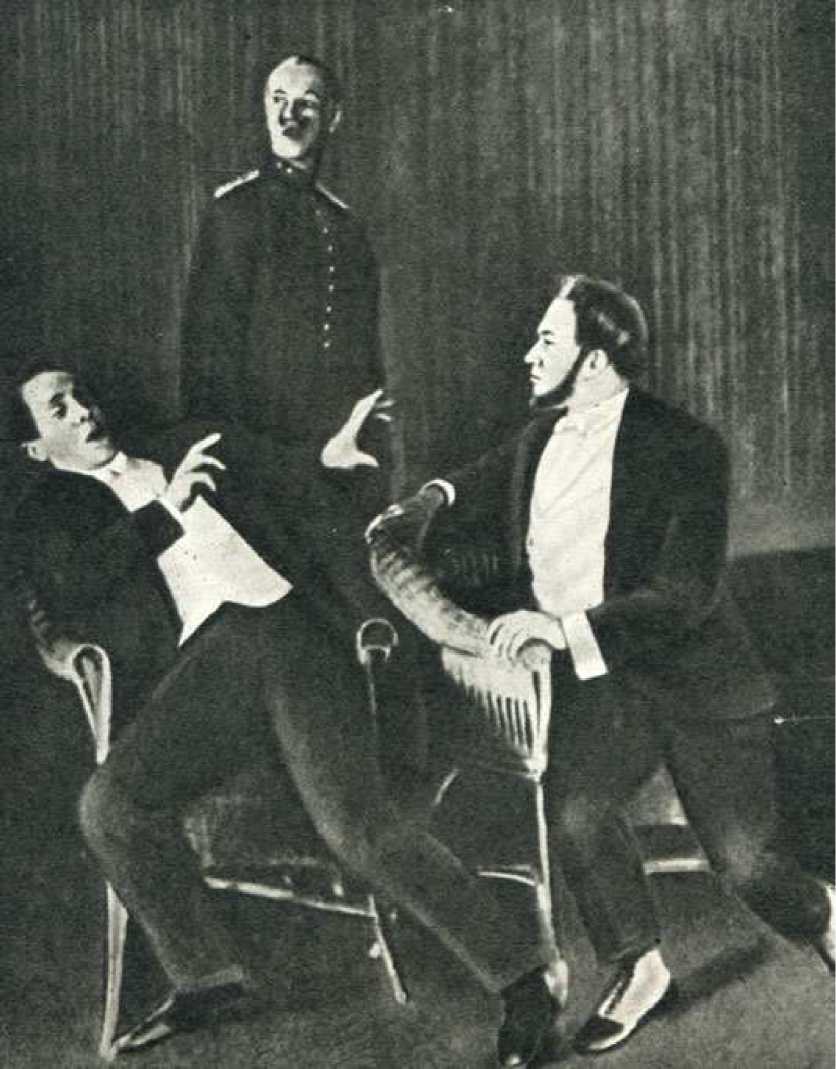

Я смотрел знаменитый спектакль 'Потоп' не менее двенадцати раз, потому что в нем играли роль Фрезера поочередно два выдающихся актера: Михаил Чехов и Евгений Вахтангов

Я смотрел знаменитый спектакль 'Потоп' не менее двенадцати раз, потому что в нем играли роль Фрезера поочередно два выдающихся актера: Михаил Чехов и Евгений Вахтангов

Я быстро входил в дверь, над которой висела маленькая "дежурная" лампочка, открывал одну дверь, другую, проходил один тамбур, другой чуть побольше, снова нажимал на дверь... Вся эта сложная система дверей, которая у непосвященного могла вызвать удивление, была нужна для того, чтобы разгоряченный артист не попадал зимой сразу на холод и не простужался. (Неплохо было бы и сейчас предусмотреть это при строительстве новых театров.)

Наконец вы попадали в маленькую прихожую - раздевалку, где сидели двое: швейцар и дядя Герасим - наш театральный курьер. Одноглазый дядя Герасим всегда сидел у широкого окна с книгой, в которой приходившие на спектакль артисты должны были расписаться. Швейцар же помогал раздеваться господам артистам.

Длина прихожей была всего шесть - восемь шагов, и незаметно проскочить через нее за кулисы под перекрестными взглядами дяди Герасима и швейцара было просто невозможно.

|

|

Опера Зимина. Ф. И. Шаляпин мастерски рисовал шаржи. Вот один из них. Здесь изображен С. И. Зимин в 1916 году

|

Но главной достопримечательностью этой прихожей была маленькая, узкая и очень низкая дверь, через которую входили на сцену все актеры. Через эту дверь входил Шаляпин, через нее входили Собинов, Баттистини, через нее входил Смирнов, через нее входили известные певицы-гастролерши Кузнецова-Бенуа, знаменитое колоратурное сопрано Люцци, моя любимица Н. Кошиц. (С. И. Зимин щедро угощал публику, приглашая знаменитостей, борясь за качество спектаклей с конкурировавшей с ним императорской сценой.)

Эта дверь была поистине исторической. Я лично благоговел перед ней. Мне страшно нравилось, что, проходя на сцену через эту маленькую, как в боярских хоромах, низкую дверь, актеры сгибались, будто кланялись подмосткам, будто преклонялись перед сценой, на которой им предстояло работать.

|

|

Опера Зимина. С. И. Зимин в поисках новых теноров. Шарж

художника Мака

|

Пройдя эту дверь, вы немедленно поворачивали налево и попадали на маленькую площадку перед лестницей, которая всегда была загромождена бутафорией. Здесь лежали копья, сабли, каски - все, что надевали на себя хористы, артисты мимического ансамбля и статисты перед выходом на массовку. Бутафория для статистов была сделана грубее, чем реквизит, которым пользовались профессиональные артисты, игравшие " роли ".

И вот мы начинали подниматься по лестнице на четвертый этаж. Проходили мимо уборных хористов на первых двух этажах, затем попадали на третий этаж, тут одевались артисты балета, и, наконец, оказывались на четвертом, в большом полутемном зале, вдоль пустых стен которого находились стеллажи, где, как предполагалось, должны были гримироваться статисты. Но там никто не гримировался, стеллажи были отполированы до блеска, на них статисты просиживали свои штаны до дыр, ведя высокие разговоры об искусстве.

Опера Зимина. Мне была поручена вся реклама гастролей Ф. И. Шаляпина у Зимина, и я видел его на всех репетициях и слушал во всех партиях. Сцена из забытой теперь оперы А. Канкаровича 'Сын земли' в постановке Ф. Ф. Комиссаржевского

Опера Зимина. Мне была поручена вся реклама гастролей Ф. И. Шаляпина у Зимина, и я видел его на всех репетициях и слушал во всех партиях. Сцена из забытой теперь оперы А. Канкаровича 'Сын земли' в постановке Ф. Ф. Комиссаржевского

Там всегда было невероятно тесно, набивалось в этот зал по сто и более человек. Тот, кто не мог войти, стоял на лестнице. Когда подавалась команда: "Статисты, на выход!", наша ватага устремлялась вниз. В двух комнатах рядом находились "избранные" - старосты-десятники и статисты "премьеры", к которым так же трудно было попасть, как и в уборные солистов. Эти комнаты удивительно были похожи на "матрешек" - одна меньше другой, и чем меньше была комната, тем важнее персона из статистов пребывала там.

|

|

Артист оперы С. И. Зимина - В. Л. Книппер был прекрасным

драматическим артистом

|

Какая наступала тишина, когда вдруг открывалась заветная дверь и выходил оттуда в роскошном костюме, усеянном блестками и стекляшками, король, которому предстояло под занавес появиться на сцене верхом. Попасть к этим "высшим статистам" было пределом мечтаний. Для этого нужно было проявить незаурядный талант, какой был у нашего старосты Гелинера - белобрысого, долговязого, весьма неприятно улыбавшегося человека с белесыми ресницами и бровями альбиноса. Он и другие ему под стать могли легко превращаться в королей и королевских слуг и мастерски падали ниц перед каким-нибудь коронованным Сигизмундом в блестящем исполнении статиста Курникова.

Большой зал, где статистам приклеивали бороды, был моим излюбленным местом. Здесь собирались любители театра, особые ребята, с особым кругом интересов.

|

|

Артист оперы С. И. Зимина - П. Цесевич был прекрасным

драматическим артистом

|

То ли потому, что мы находились в атмосфере искусства, то ли потому, что нам ни гроша не платили за наш труд, - все было построено на бескорыстном увлечении театром. В наших бесконечных разговорах и шумных спорах там, на "верхатуре", не было чего-либо неприличного, скабрезного, никакого смакования закулисных сплетен. Мы их знали, но говорить об этом нам казалось оскорбительным. Мы горячо спорили об артистах, о голосах, кто лучше и кто хуже поет и играет; кто лучше или хуже из режиссеров ставит спектакль, какая опера больше нравится и почему; кому следует аплодировать до боли в ладошах, а кого встретить демонстративным молчанием. Здесь собирались настоящие, неподкупные судьи и критики, здесь говорили об искусстве заинтересованно, по большому счету.

|

|

Артист оперы С. И. Зимина - В. Дамаев был прекрасным

драматическим артистом

|

Так, долгое время нашей общей любимицей была великолепная певица Нина Павловна Кошиц, которая, к сожалению, быстро сошла с горизонта русской оперы. Наделенная замечательным талантом, необыкновенно красивая, она пела Татьяну и Лизу с какой-то особой лиричностью и изяществом. У нее был проникновенный голос, и, несмотря на свою комплекцию, она держалась на сцене легко, свободно, даже я сказал бы, элегантно, и ее лицо передавало тончайшие оттенки чувств. Она была лучшей исполнительницей Рахили в опере "Жидовка".

Мы все были в нее влюблены. Сменялись знаменитости на сцене, появлялись новые увлечения, но Кошиц при всех обстоятельствах оставалась нашей общей любимицей, пока она сама не влюбилась в Рахманинова. Он давал два или три авторских концерта в опере Зимина. Она выступала в этих концертах, пела его романсы, и затем, когда Рахманинов уехал за границу, Кошиц уехала с ним, пропав с тех пор из поля нашего зрения.

|

|

Артисты оперы С. И. Зимина - С. Юдин был прекрасным

драматическим артистом

|

Были три Кармен, которых я помню, и все были по-своему великолепны: Васенкова, Тихонова и Мухтарова. "Три Кармен" вызывали много разговоров в нашей среде, потому что каждая из них была особой по темпераменту, по манере исполнения, по рисунку образа.

Меня всегда огорчало, что я был не очень музыкален, и поэтому я прибегал к любой возможности, чтобы развивать свой слух.

Мне казалось, что если тебе в детстве не наступил слон на ухо и если ты целыми днями торчишь в театре на репетициях и на спектаклях и волей-неволей слушаешь музыку с утра до вечера, то в конце концов сможешь стать музыкально образованным человеком.

Заинтересованно следя за тем, что происходило в оперном театре, я, мальчишка, задумался над интереснейшим, как мне тогда казалось, наблюдением. Раньше я считал, что оперный певец как артист ничего 'Особенного собой не представляет, он должен петь по нотам, - и все дело. А так как ноты одной партии всегда одинаковы, то и оперные певцы похожи один на другого, как близнецы. Один поет громче, другой не так громко - вот и вся разница. В опере Зимина я понял - сначала по трем исполнительницам Кармен, затем по Шаляпину и другим великолепным актерам, - что значит артист-певец и что может сделать подлинный артист на оперной сцене. Обладая равными по силе голосами, одни становились истинными артистами, а другие оставались просто певцами, и не более. Поставленный голос, оказывается, был только половиной дела.

Всю эту критику, иногда безжалостно колючую, иногда влюблено покровительственную, но всегда подробную, темпераментную и - как нам казалось - бескорыстную, наводили на актеров зиминского театра мы, обитатели "четвертого этажа". И если ниже, в уборных профессионалов, хористов и кордебалета, господствующей темой разговора чаще было другое, - там говорили о жалованье, о семье, о ресторане, - если там на гримировальных столах случалось видеть шашки и шахматы, из-за которых актеры иногда опаздывали на сцену, то наверху всегда царил восторг перед искусством.

Здесь еще не были развеяны иллюзии, здесь еще верили, наивно, по-детски, в "таинства" творчества!

Я как-то сразу, органично вошел в среду статистов и приобрел там многих товарищей. Не потому, что я давал кому-то пятаки или гривенники за то, чтобы меня не одевали, как это случилось в "Капитанской дочке", башкирцем, а назначили в массовку солдатом, чтобы я сам бил палкой других статистов, по преимуществу новичков. Такая практика, нечего греха таить, была у некоторых наших старост. Нет, пятаков я давать не мог, так как их у меня просто не было. Но я с такой охотой делал все, что мне поручалось, и с такой преданностью, с такой любовью и таким вниманием относился к любой работе в театре, что нашим десятникам и старостам стало стыдно назначать меня на самые неблагодарные роли в толпе, когда это можно было делать с теми новичками, которые только пришли в театр и еще не проявили своего отношения к делу, не "завоевали авторитет".

Примерно к этому же времени относится мое первое участие в киносъемках.

Первая роль в кино

Однажды к нам на "верхатуру" явился какой-то молодой и весьма развязный человек и громко спросил:

- Кто желает участвовать в съемках фильмы?

Тогда, в 1915 году, кинокартина так и называлась "фильма".

Молодой человек, который оказался помрежем, сказал, что надо приехать на станцию Кунцево к шести утра и на берегу Москвы-реки принять участие в съемках, в которых будет занят и Федор Иванович Шаляпин.

Утром в Кунцеве собралось человек двести, главным образом учащаяся молодежь и студенты. Вышел развязный помреж и, приставив ладони рупором ко рту, объявил:

- Мужики из войска Тучи - налево, опричники Грозного -направо!

Я опоздал, когда распределяли роли, и в растерянности, в страхе, что никуда не попаду, толкался на месте. Но вот помреж снова приставил ладони к губам и пригласил:

- Господа студенты, все, кто умеет ездить верхом, прошу зайти к гримерам и наклеить бороду. Нужны конные опричники для свиты Грозного.

Наклеить бороду и сидеть на лошади, сопровождая Федора Ивановича, - это уже нечто такое, о чем мечталось по ночам, это уже что-то особенно заветное и близкое, что мерещилось при чтении любимого "Князя Серебряного"! Наклеенная борода! Это значит, что я уже не я, а может быть, даже сам Малюта Скуратов.

Искус был слишком велик!

И вот я, городской мальчик, который не только верхом, но и на извозчиках-то ездил, разве только прицепившись сзади к пролетке, смело вышел вперед и направился к гримерам наклеивать бороду. Мне казалось тогда, что борода меня так изменила, что и узнать невозможно. Я помню, что чуть ли не физически ощутил тяжесть лет своего героя. А тут еще огромные сапоги и медные шпоры.

...Через тридцать лет, готовясь к съемкам "Ивана Грозного", мы с С. М. Эйзенштейном и Н. К. Черкасовым, просматривая разные материалы, обнаружили и "Псковитянку". Мои товарищи восторженно, пожалуй, даже слишком восторженно, встретили мое появление на экране в группе опричников. Увы! - я был узнан. Должен признаться, что это был только перепуганный юнец, которого приклеили к бороде.

Но тогда, в тот памятный августовский день...

С какого-то бочонка я вскочил на коня, отчаянно вцепился в поводья, чувствуя, что это мой последний шанс принять участие в съемках. От волнения ноги мои непрерывно дрожали, и, не сознавая последствий, я ударил шпорами в конские бока. Лошадь понеслась, я схватился руками за гриву, пригнулся к шее лошади, чтобы не упасть в дикой скачке, и поймал себя на том, что шепчу ей: "Тпру-у..." - первое, что я знал из правил обращения с лошадью. Чувствуя, что всадник ею не управляет, умный конь, проскакав, вдруг остановился, постоял, чего-то ожидая, и потом, повернув назад, тихим шагом вернулся к месту съемки. Восторженный помреж воскликнул:

- Браво, молодец! Господа, не робейте! Всем так скакать!

Так я впервые познакомился с киносъемками и понял всю житейскую мудрость пословицы: "Смелость города берет".

Потом меня поставили рядом с царским шатром, из которого вскоре вышел царь Иван Васильевич Грозный.