Василий Шульгин

Тени, которые проходят

Благодарная Молдавия братскому народу России

Программа книгоиздания

Благодарная Молдавия братскому народу России

Программа книгоиздания

Благотворители:

Благотворители:

Бизнес-Элитa, SRL (директор С. В. Марар)

Март, IMSA (директор Ю. О. Дерид)

Инициаторы программы:

Бизнес-Элита, SRL (директор С. В. Марар)

Нестор-История, ООО (директор С. Е. Эрлих)

Участники программы:

Бюро межэтнических отношений при правительстве Республики Молдова

(директор Е. М. Белякова)

Высшая антропологическая школа (ректор Р. А. Рабинович)

Международная федерация национального стиля единоборств «Воевод»

(президент П. И. Паскару)

Международная федерация русскоязычных писателей

(председатель О. Е. Воловик)

Общественная благотворительная организация «Единодушие»

(президент И. В. Мельник)

Союз коммерсантов «Est-Vest Moldova» (председатель С. М. Цуркан)

Издания, вышедшие в рамках программы «Кантемир»

Тематические номера журнала «Нестор»

Нестор № 10. Финноугорские народы России: проблемы истории и культуры / отв. ред. В. И. Мусаев, 2007.

Нестор № 11. Смена парадигм: современная русистика / отв. ред. Б. Н. Миронов, 2007.

Нестор № 12. Русская жизнь в мемуарах / отв. ред. А. И. Купайгородская, 2008.

Нестор № 13. Мир детства: семья, среда, школа / отв. ред. Е. М. Балашов, 2009.

Нестор № 14. Технология власти-2 / отв. ред. И. В. Лукоянов, С. Е. Эрлих, 2010.

Библиотека журнала «Нестор»

14 декабря 1825 года. Вып. VIII / отв. ред. О. И. Киянская, 2010.

Ганелин Р. Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940–1970-х годах. 2-е изд., 2006.

Ганелин Р. Ш. «Что вы делаете со мной!» Как подводили под расстрел. Документы о жизни и гибели В. Н. Кашина, 2006.

Гордин Я. А. Дороги, которые мы выбираем, или Бег по кругу, 2006.

Киянская Г. М., Киянский И. А. Воспоминания, 2007.

Щербатов А. Г. Мои воспоминания / под ред. О. И. Киянской, 2006.

Серия «Настоящее прошедшее»

Баевский В. С. Роман одной жизни, 2007.

Галицкий П. К. «Этого забыть нельзя!», 2007.

Галицкий П. К. «Почти сто лет жизни…». Воспоминания пережившего сталинские репрессии, 2009.

Клейн Л. С. Трудно быть Клейном, 2009.

Лотман Л. М. Воспоминания, 2007.

Несерийные издания

Анти-Эрлих. Pro-Moldova, 2006.

Готовцева А. Г., Киянская О. И. Правитель дел. К истории литературной, финансовой и конспиративной деятельности К. Ф. Рылеева, 2010.

Дергачев В. А. О скипетрах, о лошадях, о войне: Этюды в защиту миграционной концепции М. Гимбутас, 2007.

Исмаил-Заде Д. И. И. И. Воронцов-Дашков — администратор, реформатор, 2007.

Кантемир Дмитрий. Описание Молдовы: Факсимиле, латинский текст и русский перевод Стурдзовского списка / сост. и общая ред. Н. Л. Сухачева; 2011.

Лапин В. В. Полтава — российская слава: Россия в Северной войне 1700–1721 гг., 2009.

Печерин В. С. APOLOGIA PRO VITA МЕА: Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим / публ. и коммент. С. Л. Чернова, 2011.

Русская семья «Dans la tourmente déchaînée…» / Письма О. А. Толстой-Воейковой 1927–1930 гг. / публ. и коммент. В. Жобер. Изд. 2-е, 2009.

Русское будущее: сб. ст. / ред. — сост. В. В. Штепа, 2008.

Цвиркун В. И. Димитрий Кантемир. Страницы жизни в письмах и документах, 2010.

Эрлих С. Е. История мифа. Декабристская легенда. Герцена, 2006.

Эрлих С. Е. Россия колдунов, 2006.

Эрлих С. Е. Метафора мятежа, 2009.

Эрлих С. Е. Бес утопии, 2012.

Эрлих С. Е. Утопия бесов, 2012.

Обложка настоящего издания выполнена по эскизу С. Р. Красюкова

© Р. Г. Красюков, предисловие, составление, публикация текста, 2012

© Издательство «Нестор-История, 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

Судьба литературного наследия Василия Витальевича Шульгина (1878–1976) по-своему драматична и может явиться сюжетом своеобразной детективной истории.

В основном все, что он создал на чужбине, в том числе мемуары о Первой мировой войне, хранилось в Русском Доме в Белграде, который был центральным архивохранилищем русской эмиграции в Югославии. В ноябре 1944 года, после освобождения города от немецких войск, весь архив Русского Дома был вывезен в СССР. Тогда же, в декабре, был арестован и В. В. Шульгин в г. Сремски Карловцы, препровожден в Москву и заключен на период следствия во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке. Как один из бывших лидеров Белого движения он был осужден в 1947 году на 25 лет за контрреволюционную деятельность и заключен во Владимирскую тюрьму.

Во время заключения (1947–1956) он вновь начал создавать свой литературный архив, который разделил судьбу первого архива после амнистии автора Н. С. Хрущевым.

Воспоминания В. В. Шульгина под названием «Интервенция» хранились отдельно на квартире у его соратника по Белому движению генерала А. А. фон Лампе и сгорели во время одной из бомбардировок Берлина вместе с другими архивами, о чем А.А. фон Лампе оповестил всех заинтересованных лиц через одну из газет между 1942 и 1944 гг.

Впоследствии, проживая «на поселении» в г. Владимире, В. В. Шульгин начал создавать третий архив. Одну его часть, в основном воспоминания о детских и юношеских годах, он пытался сдать в ЦГАЛИ

[1] (Москва), однако она почему-то не подошла этому архиву, и ее там приняли лишь на временное хранение. По-видимому, из жалости к старому и немощному человеку, который был просто не в силах везти этот груз обратно домой.

Другую часть своего архива этого периода («некоторые мои литературные произведения в виде рукописей и кое-какие документы») он попросил меня «принять к себе на хранение» в конце сентября 1968 года. Чтобы понять причину такого решения В. В. Шульгина, необходимо рассказать предысторию этого события. Я познакомился с ним в феврале 1967 года по рекомендации моего знакомого А. М. Кучумова, бывшего в те годы главным хранителем Павловского дворца-музея под Ленинградом. Последний участвовал в качестве консультанта в создании кинофильма «Перед судом истории»

[2] по части воссоздания внутреннего убранства салона-вагона, в котором происходило отречение императора Николая II (А. И. Гучков и В. В. Шульгин как представители Государственной Думы принимали акт отречения). Во время съемок они познакомились и изредка переписывались. Кинофильм произвел на меня большое впечатление, и я, как и многие в те годы, хотел познакомиться с В. В. Шульгиным. А. М. Кучумов, узнав о моем желании, рекомендовал меня ему. Так вскоре и состоялось наше знакомство.

Нельзя сказать, что в то время В. В. Шульгин был обделен вниманием. Вокруг него всегда было много людей. Одни поддерживали с ним длительные дружеские отношения, регулярно навещая его и приглашая пожить к себе в гости. Другие удовлетворяли свое любопытство одним посещением «Деда», как многие называли его за глаза. И со всеми он был ровно любезен и дружелюбен. Ко времени нашего знакомства его жизнь сопровождалась трагическим дота него процессом потери зрения: это означало конец его творческой деятельности. Сознавая тяжесть его положения и значение для него работы, я предложил ему свои услуги в качестве секретаря. Я был искренен. По-видимому, это и покорило его.

Летом 1968 года В. В. Шульгин потерял жену и остался совершенно одиноким. Поэтому, когда я приехал к нему осенью того же года, он уже связал свою будущую работу со мною, и это определило судьбу той части архива, которая находилась у него. Однако и ее постигла незавидная участь. После того, как я доставил ее в Ленинград, обстоятельства сложились так, что я вынужден был с нею расстаться. Меня пригласил к себе представитель спецслужб при месте моей работы и поинтересовался, правда ли, что я привез архив В. В. Шульгина. Я ответил утвердительно. «А что вы собираетесь с ним делать?» — последовал вопрос. Обычно я теряюсь в таких ситуациях, но тут вдруг нашелся и ответил как само собою разумеющееся: «Чтобы сдать в архив». Мое намерение было одобрено, и мне было предложено сдать бумаги в ЦГИА

[3].

Когда я приехал в ЦГИА, меня провели к его тогдашнему директору И. Н. Фирсову. По всему было видно, что он был предупрежден о моем приезде и ожидал меня. Я наивно полагал, что будет создана комиссия по приему архива, которая станет разбирать и описывать бумаги. Но все оказалось гораздо проще. И. Н. Фирсов пригласил секретаршу и стал диктовать ей текст о приеме бумаг. Когда он дошел до слов «общим объемом…», то взял опоясанный веревками пакет в руку, встряхнул его слегка и сказал: «Пятнадцать килограмм».

Впоследствии я выяснил, что никаких следов этой части архива в ЦГИА не сохранилось. Много лет спустя, в начале девяностых годов, я увидел, как по телевизору показывали бумаги В. В. Шульгина, переданные КГБ одному из московских архивов. Показ длился минуту-две, не более, но по форме блокнотов и тетрадей мне показалось, что это была как раз та часть архива.

Итак, все нужно было начинать с нуля. В четвертый раз В. В. Шульгин начал создавать свои мемуары в 1970 году. Он приехал ко мне в Ленинград в середине мая с уже готовыми замыслами и сразу же приступил к работе. Я тоже готовился к встрече и предложил ему начать работу над воспоминаниями с момента ареста его в Югославии в декабре 1944 года. Меня наиболее интересовал период его пребывания в советской тюрьме. Но «Дед» был непреклонен, в первую очередь он хотел работать над воспоминаниями о Гражданской войне. Диктуя мне за два года до этого «Программу “великих” дел на грядущее десятилетие», первым пунктом он поставил «Интервенцию 1919 года», которую «надо восстановить по памяти». Ко времени начала нашей работы он решил расширить рамки темы, не ограничивая ее лишь событиями на юге Украины в 1919 году. Решено было заполнить хронологический разрыв между ранее написанными и опубликованными мемуарными книгами — «Днями», заканчивавшимися Февральской революцией 1917 года и отречением Николая II, и «1920 годом», исходом Белого движения на Юге России. За период с середины мая до начала июля 1970 года были продиктованы воспоминания о Гражданской войне, получившие название «1917–1919» (опубликованы в 1994 году в 5-м номере биографического альманаха «Лица»).

Несмотря на то, что днем я был занят на службе, работа вечерами с В. В. Шульгиным не была в тягость. Записи сопровождались поисками необходимой литературы для справок в Публичной библиотеке

[4]. Меня всегда в истории привлекала связь времен, и В. В. Шульгин был этой живой связью. Он рассказывал о прошедших событиях не с чьих-то слов, а как их непосредственный участник.

Сейчас я не ставлю задачей рассказать о нескольких годах нашей совместной работы. Хочу только, чтобы читатель представлял,

какой В. В. Шульгин написал эти воспоминания. Работать с ним было очень интересно. Его память цепко держала последовательность событий и имена лиц, участвовавших в них, как будто это произошло не полвека назад, а всего лишь вчера. Кроме того, он был неисчерпаемым рассказчиком всевозможных житейских историй, случаев и анекдотов. Не было обеда, чаепития, прогулки или перерыва в работе, которые обошлись бы без этих рассказов, причем он никогда не повторялся. Я старался записывать сначала по памяти. Так родился цикл воспоминаний о семье, родственниках, друзьях, газете «Киевлянин», который вскоре был «узаконен» и так же, как и все остальное, продиктован и получил название «Тени, которые проходят». Мне хотелось, чтобы цикл его воспоминаний, в совокупности с уже ранее написанным, охватил всю его жизнь.

Лишь один раз он допустил повтор, и то сознательно. Рассказывая об участниках Государственного совещания в первой из продиктованных работ «1917–1919», он сознательно остановился на В. А. Маклакове и масонстве, хотя подробно об этом планировал продиктовать в «Эмиграции», говоря о времени, когда он был гостем В. А. Маклакова в русском посольстве в Париже. Ему шел восемьдесят девятый год, и он понимал, что эта важная для него тема может остаться неосвещенной. Впоследствии, когда мы приступили к «Эмиграции», он повторил этот сюжет в более расширенном виде и даже в несколько иной редакции. При подготовке к публикации этого издания я пытался совместить оба отрывка, но потом отказался от этой попытки, потому что получался не авторский текст, а компиляция публикатора.

Второй раз В. В. Шульгин гостил у меня летом 1972 года. Ежегодно во время своего отпуска я приезжал к нему во Владимир на семь-десять дней. За эти годы, кроме воспоминаний о Гражданской войне, он продиктовал мне воспоминания об аресте и годах, проведенных на Лубянке и во Владимирском централе, получившие название «Пятна» (опубликованы в 1996 году в 7-м номере биографического альманаха «Лица»). Затем — «Эмиграцию», самую большую свою работу, которая должна была закончиться его арестом. К сожалению, она была доведена лишь до конца тридцатых годов.

Вот эти четыре периода из жизни Василия Витальевича Шульгина, записанные мною под его диктовку, и предлагаются вниманию читателя. Кроме того, после текста, продиктованного автором, в качестве приложений включен ряд документов, которые в какой-то степени дополняют его воспоминания и позволяют лучше представить автора как человека и общественного деятеля.

Просвещенному читателю не надо представлять автора. Каждый мало-мальски сведущий человек в России, услышав имя Шульгина, сразу же вспомнит отречение последнего государя. У чуть более сведущего в памяти всплывет, что В. В. Шульгин — «идеолог монархически настроенного крупного дворянства», «крупный помещик <…>, редактор черносотенной газеты “Киевлянин”» и другой стандартный набор для клеймения антисоветчика.

Кем же был на самом деле В. В. Шульгин, откуда происходил и какие имелись предпосылки, позволившие появиться на политическом горизонте начала прошлого столетия такой неординарной личности? Сам Василий Витальевич никогда не подчеркивал свое дворянское происхождение. На все мои вопросы о его предках он молчал, виновато моргая и недоуменно пожимая плечами. Иногда отвечал: «Не знаю, голубчик». Это не было ни ложной скромностью, ни неуважением преданий рода, ни незнанием русской истории. Как раз наоборот. Он считал себя прежде всего хлеборобом, плотью от плоти тех волынских мужиков, которые выбрали его в Государственную Думу. И их предков не отделял от своих. Лучшей иллюстрацией этому служит его роман «Приключение князя Воронецкого». Мои попытки разработать генеалогию Шульгиных пока тоже не увенчались успехом. В фонде Департамента герольдии РГИА хранится двадцать семь дел о дворянстве этого рода, но ни одно из них не дает разгадки тайны его происхождения. Дело в том, что до революции каждый дворянин обязан был подтверждать свое дворянское достоинство, представляя для этого в губернское дворянское депутатское собрание необходимые документы. Как правило, такими документами были свидетельство о рождении, послужной список — свой или отца, указы о награждении или производстве в следующий чин, позволявшие хлопотать о дворянстве, другие документы — например, свидетельствовавшие о древнем происхождении рода (выписки из разрядных книг и прочие подобные свидетельства). В зависимости от набора представленных документов дворян расписывали по частям дворянской родословной книги.

Как и все дворяне Российской империи, Шульгины тоже проделывали эту процедуру. Но каждый представлял лишь свою ветвь. Иные, если старые документы были утеряны, не утруждали себя поисками и довольствовались лишь своими заслугами, нисколько не заботясь о грядущем развитии генеалогической науки, а руководствуясь лишь практическим смыслом — например, определить детей в кадетский корпус или в институт благородных девиц.

Ни отец В. В. Шульгина, ни он сам никогда не подавали документы на подтверждение своего дворянского достоинства. На мой вопрос «Почему?» он недоуменно ответил вопросом: «Зачем?». Вместе с тем, род Шульгиных принадлежит к старинным русским дворянским фамилиям. Согласно С. Б. Веселовскому

[5], их родоначальником, возможно, является Александр Федорович Монастырёв по прозвищу Шуйга или Шульга, живший в середине — второй половине XV века и являвшийся правнуком князя Александра Юрьевича Смоленского по прозвищу Монастырь (середина XIV века). Возможно, родоначальниками различных многочисленных ветвей Шульгиных были и другие лица, потому что прозвище Шульга, то есть левша, было довольно распространенным на Руси. В XVII веке трое Шульгиных служил и дьяками

[6]. В XVIII век Шульгины вошли мелкопоместными дворянами, служили солдатами и капралами в гвардии, вахмистрами и обер-офицерами в кавалерии, пехоте и ланд-милиции. В XIX веке род расселился по всей европейской России: Шульгины жили во Владимирской, Воронежской, Киевской, Костромской, Курской, Московской, Новгородской, Псковской, Самарской, Санкт-Петербургской, Тамбовской, Тульской, Херсонской губерниях и в области Войска Донского.

Шульгины участвовали практически во всех войнах, которые вела Россия в XVIII и XIX веках. Так, например, капитан Макарий Шульгин «был в походах и в сражениях в турецкую войну и под городом Бендером ранен в левую бровь ружейною пулею и от пушечного выстрела получил в левую ногу контузию», вследствие чего и был в 1778 году «за ранами уволен от службы с награждением чина секунд-майора»

[7]. Иван Екимович Шульгин унтер-офицером участвовав в походах по Черному морю «и сухим путем в сражениях находился в 1790, 1791 и 1803 года». Дементий Ефимович Шульгин начал службу в 1782 году солдатом Новгородского гарнизонного батальона, участвовал в штурме Измаила в декабре 1790 года и закончил службу в 1813 году, будучи уволенным «за болезнью капитаном с мундиром и пенсионом полного жалованья». Александр Сергеевич Шульгин участвовал в итальянском и швейцарском походах А. В. Суворова, в войнах с Наполеоном в 1807 и 1812–1814 годах, в самом конце которых был произведен в генерал-майоры. Дмитрий Иванович Шульгин штабс-капитаном участвовал в Бородинском сражении. Николай Данилович Шульгин в кампанию 1813 года воевал в Пруссии, участвовал в осаде Данцига и «по самую сдачу города <…> находился в траншеях при сильной неприятельской канонаде». Захарий Петрович Шульгин с конца 1840-х годов участвовал в Кавказской войне — в частности в покорении Чечни. Этот перечень можно продолжать.

Надо сказать, что служили Шульгины не за страх, а за совесть. Редко кто из них имел большое имение. Лишь отставной штабс-капитан Михаил Петрович Шульгин владел в Тамбовской и Новгородской губерниях 270 крепостными крестьянами. Чиновник Тульского оружейного завода Венедикт Макарович Шульгин имел в 1820-х годах в Полтавской губернии «мужеска 10, женска 13 душ». А Дмитрий Егорович Шульгин владел в Курском наместничестве всего восемнадцатью душами, из-за чего, по-видимому, в 1791 году «по недостаточному состоянию содержать себя в гвардии переведен в армию капитаном». Николай же Данилович Шульгин, служивший в 1830-х годах чиновником 8-го класса артиллерийского департамента, имел одного «крепостного дворового человека». В основном, как видно, все Шульгины «кормились» только службою.

Не были исключением и ближайшие родственники Василия Витальевича. Его дед, Яков Игнатьевич Шульгин, родившийся еще при императрице Екатерине II, служил в Калуге и принадлежал «к среднему чиновничьему кругу, условия которого перебрасывают людей из города в город, из местности в местность, смотря по случайностям прихотливой служебной судьбы. Закинув семью Шульгиных из Калуга в Нежин, судьбе этой, однако, угодно было довольно прочно водворить их в Киеве»

[8]. Отец В. В. Шульгина, Виталий Яковлевич Шульгин (1822–1878), окончил университет Св. Владимира в Киеве и был по-своему замечательной личностью в киевском обществе. В течение тринадцати лет он преподавал в Киевском университете историю. Человек просвещенный, прекрасный педагог, блестящий оратор, убежденный сторонник реформ шестидесятых годов XIX века, он справедливо заслужил репутацию либерального деятеля. Его деятельность проходила в сложный период истории Юго-Западного края.

В 40–50-е годы XIX века поляки были господствующей нацией на всей правобережной Украине, включая и Клев. Не случайно тогда бытовало выражение для всех переправлявшихся на правый берег Днепра: ехать в Польшу. В годы, предшествовавшие Польскому восстанию 1863 года, Юго-Западный край представлял чрезвычайно запутанный узел национальных, религиозных и социальных противоречий. В. Г. Авсеенко, бывший в те годы довольно близким к В. Я. Шульгину человеком, писал в своих воспоминаниях: «Юго-Западный край в то время был чисто польский край. Польское дворянство, богатое, образованное, сплоченное в солидную массу, владело двумя третями поземельной собственности, дававшей отличный доход, и с помощью крепостного права держало в безусловной зависимости коренное русское население <…>. Разность не только племенная и сословная, но и вероисповедная <…> необходимость пользоваться евреями, как посредствующей связью между шляхтой и народом, — все это до такой степени обостряло отношения между помещиками и крестьянами, что здесь крепостное право получило характер, какого оно не имело нигде более, не только на Руси, но и в Западной Европе»

[9].

Реформы шестидесятых годов привели в движение те общественные силы, которые содействовали правительству в проведении этих реформ на местах. Вместе с тем обнаружилось, что в Юго-Западном крае «вовсе не было на виду тех общественных сил, на которые правительство могло опереться»

[10] с целью разрешения чрезвычайно запутанных многочисленных проблем. Чтобы выявить и сплотить такие силы, чтобы общественное мнение России поняло положение Юго-Западного края и приняло его интересы, необходим был некий политический центр, каким мог быть только печатный орган. «Ввиду такого положения, естественно, взоры обратились к местному общественному центру, к Киевскому университету. От него ожидали тех сил, которые могут создать местную печать, достойную этого имени. Положение Шульгина среди киевского ученого мира <…> указывало на него как на лицо, наиболее пригодное для означенной цели»

[11].

В 1864 году киевский, подольский и волынский генерал-губернатор, генерал-адъютант Н. Н. Анненков, предложил В. Я. Шульгину издавать газету, и 1 июля того же года в Киеве вышел первый номер литературной и политической газеты Юго-Западного края «Киевлянин». Эпиграфом была выбрана цитата из «Дней» славянофила И. С. Аксакова: «Край этот — русский, русский, русский». «Это положение, — писал В. Я. Шульгин в рекламном объявлении, — признает за аксиому история в прошлом, огромная масса современников и животрепещущая действительность в настоящем». Он также считал, что и меньшинство населения (подразумевая под ним поляков) признает это по внутреннему убеждению. «Поэтому, — продолжал он, — приводить новые доказательства <…> значило бы переливать из пустого в порожнее. Редакция не берет на себя этой миссии. Она исходит прямо из аксиомы: “это край русский, русский, русский”, и под углом зрения этой непререкаемой истины будет высказывать свой взгляд на потребности края, на взаимное отношение населяющих его национальностей и на его отношение к единоверной и единоязычной с ним России, которой матерью слывет искони главный город края — Киев».

Так было положено начало газете, которая в течение почти пятидесяти пяти лет проповедовала русскую идею на Украине и выступала за единение великорусского и малороссийского народов. Если вначале В. Я. Шульгин был действительно единственным руководителем газеты, то к концу его жизни она стала главным делом всей семьи. Все последующие редакторы — его вдова Мария Константиновна Шульгина, ее второй муж Дмитрий Иванович Пихно, наконец, сын Виталия Яковлевича Шульгина, Василий Витальевич Шульгин — лишь номинально возглавляли газету. Всю работу вели члены большой семьи Шульгиных. Во время редакторства В. В. Шульгина сам он, занятый в С.-Петербурге работой в Государственной Думе, писал лишь передовые статьи. Его сестра Павла Витальевна вела хозяйственную и литературную часть. Первая жена В. В. Шульгина, Екатерина Григорьевна, под псевдонимом «А. Ежов» писала политические статьи, имевшие успех у читателей газеты. Племянник, Филипп Александрович Могилевский, писал статьи на различные темы. Свояченица Василия Витальевича, Софья Григорьевна, работала над корректурами «Киевлянина» и была еще чем-то вроде секретаря редакции. Ее муж, Константин Иванович Смаковский, вел в газете так называемые воскресные беседы, посвященные какому-либо злободневному общественному явлению. Теща В. В. Шульгина, Евгения Григорьевна Градовская, заведовала экспедицией газеты. И так далее.

В. В. Шульгин не помнил своего отца (последний скончался за неделю до того, как сыну должен был исполниться год) и не испытал на себе его непосредственного влияния. Однако та духовная атмосфера, которая сложилась при жизни его отца, интересы, которыми жила семья, несомненно, повлияли на В. В. Шульгина, сформировали его характер и взгляды.

Большое влияние на становление его характера и жизненной позиции оказал его отчим, профессор юридического факультета университета Св. Владимира Дмитрий Иванович Пихно (1853–1913). Выходец из украинской крестьянской среды, он был ярым сторонником единой и неделимой России, и в период его редакторства (1884–1913) «Киевлянин» превратился из региональной газеты в общероссийскую. Император Николай II, назначая его членом Государственного Совета, дал ему следующую характеристику:

«При современных обстоятельствах я считаю необходимым назначать членами Государственного Совета людей русских и крепких. Таковым первым моим кандидатом является проф. Пихно — редактор “Киевлянина”.

Уведомьте его об этом и передайте ему вместе с тем мою надежду, что он будет продолжать свое полезное издание и по назначении членом Гос. Совета.

Николай. 23 марта 1907 г.»[12]

В. В. Шульгин прожил долгую жизнь, однако никогда не изменял таким своим качествам, как честность, принципиальность и скромность. Естественно, его политические взгляды со временем не могли не эволюционировать. Помню, на мой вопрос, кем бы он был сейчас, не случись революции, он ответил: «Кадетом».

Честность его была своего рода феноменальной — он никогда не лгал, не отрекался от своих взглядов и не скрывал их даже в самые трудные для него годы, что было исключительным явлением в среде политических деятелей. Всегда был естественен, не терял чувства собственного достоинства при любых обстоятельствах, чем вызывал уважение у своих противников. При повторных допросах во время следствия на Лубянке следователь как-то признался ему: «Вам верят». А перед вынесением ему приговора на вопрос прокурора, признает ли он себя виновным в том, что написано в его показаниях, он ответил:

— На каждой странице моя подпись, значит, я как бы подтверждаю свои дела. Но вина ли это, или это надо назвать другим словом — это предоставьте судить моей совести.

«Это другое слово, — писал впоследствии В. В. Шульгин, — которое я не произнес, было моим долгом перед Отечеством».

Его скромность можно считать чрезмерной. Он не стремился занять и никогда не занимал никаких государственных или административных постов. Здесь скромность переплеталась с принципиальностью. Единственный раз он изменил своему правилу во время Февральской революции, согласившись возглавить Петроградское телеграфное агентство. Но предпочел расстаться с этой должностью буквально на третий день, так как его личные убеждения вошли в противоречие с официальной точкой зрения Временного правительства.

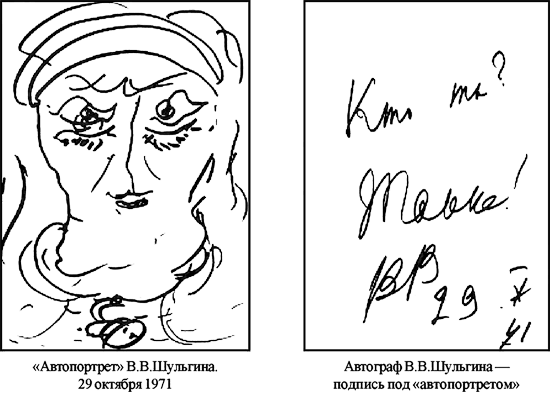

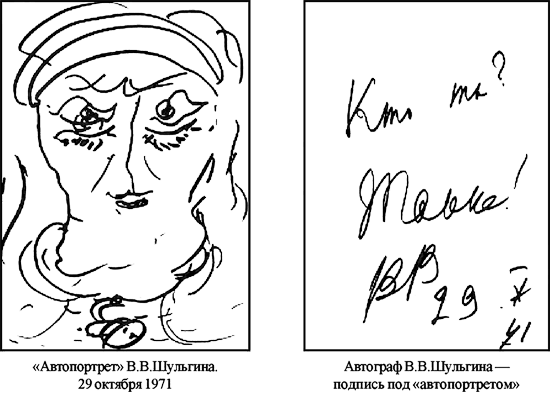

Масштаб всех страниц — 40 % оригинала

Помню, когда В. В. Шульгин диктовал свои воспоминания об эмиграции, мне наскучило записывать страницы его, на мой взгляд, скучной жизни на Лазурном берегу Франции, с подробностями о строительстве байдарки и плавания на ней. Я запротестовал: «Василий Витальевич, кому же это интересно читать?» В моем понимании, его жизнь должна была быть заполнена политическими страстями и активной деятельностью, влиявшей на жизнь русской эмиграции.

Он был искренне удивлен и огорчен:

— Вы, оказывается, совсем меня не поняли. Это ведь и есть настоящая жизнь, которую я любил и ценил. А политика… Политиком стал вынужденно, чтобы защитить эту жизнь. Политику же ненавидел всегда.

В политике он выбрал наиболее приемлемую для него форму деятельности — публицистическую трибуну. Он писал, а впоследствии и говорил с трибуны Государственной Думы то, что знал, и никогда не лукавил. Как-то жена писателя Ивана Александровича Бунина заметила В. В. Шульгину, что ее муж высоко ценит его «Дни» и «1920 год».

— Но почему вы не пишете беллетристических произведений? — спросила она — То, что вы до сих пор написали, очень важно и ценно. Но это не беллетристика.

— Потому что мне удается только описание того, что я лично видел, — ответил он. — А беллетристика нечто большее. Это сочинительство. К этому, видимо, у меня нет способностей.

Его влияние на определенную, мыслящую, часть современников, по-видимому, было огромно. В смутные времена по голосу В. В. Шульгина одни сверяли правильность своих политических позиций, для других он был последней надеждой. В феврале 1918 года молодая княжна Екатерина Сайн-Витгенштейн записала в своем дневнике:

«Я боюсь, не случилось ли что-нибудь дурного с Шульгиным. Если бы меня кто-нибудь спросил: кто был человек, которому я больше всего симпатизирую, я бы сказала: Василию Витальевичу Шульгину. Это единственный человек, который за это время решался громко протестовать и осуждать то, что творится: чуть ли не каждый день в его “Киевлянине” появляются статьи, подписанные полным его именем, содержащие самые горькие истины <…>. Был бы жив только сам Шульгин, а он уже сумеет так или иначе что-нибудь сделать для России»

[13].

Закончить свое небольшое повествование я хочу четверостишием члена Государственной Думы В. М. Пуришкевича, которое, по-моему, очень точно характеризует В. В. Шульгина и как человека, и как политического деятеля:

Твой голос тих и вид твой робок,

Но черт сидит в тебе, Шульгин.

Бикфордов шнур ты от коробок,

Где заключен пироксилин

[14].

Ростислав Красюков

ТЕНИ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ

Мои первые воспоминания

Первое мое воспоминание относится к 1882 году — мне был четыре года. Летом мы жили в местечке Нивка, куда ездили на рысаках. Сейчас это в черте Киева.

Помню утро, по шоссе движутся войска (Нивка стоит на шоссе), играет музыка. Идет артиллерия, пехота. Пыль все застилает, а так как солнце только восходит, то это облако кровавое. Эта картина глубоко запала в мою память. Так моя жизнь и прошла в крови войн.

Еще один штрих из тех далеких детских лет, который сохранила память. Однажды с няней иду по улице. Подходит цыганка и, указав на меня пальцем, говорит: «Будет министром». Может, она всем так говорила?

Гимназия

В Киеве держал экзамен сразу во второй класс 2-й киевской гимназии на Бибиковском бульваре, минуя подготовительный и первый класс. Сдал успешно. Она была классической, так как когда после реформы в гимназиях стали меньше преподавать латинских и древнегреческих классиков, во 2-й гимназии их преподавали полностью.

Об учителях. Ростоцкий, поляк, учитель математики. Корсунский, тоже поляк, учитель математики, очень строгий. Если начинали шалить, следовала его команда: «Руки на парту!».

Второй класс окончил хорошо, получил награду, правда, вторую, которую вручал митрополит (грамота и книга). Подошел к митрополиту, он меня благословил и сказал: «Какой худенький».

В третьем классе учился хуже, но все же перешел без экзамена в четвертый (по слабости здоровья при хорошем балле разрешалось). В четвертом классе этого уже не разрешалось. Экзамен благополучно выдержал.

В пятом классе получил за четверть двойку по Закону Божьему. Ничего не знал. Так скучно читал батюшка Коровицкий, что было тошно. Сам учебник Катехизис был составлен ужасно плохо («Почему сие важно в-пятых»). Потом этот же Коровицкий поставил мне пять с крестом, потому что он интересно прочел об Юлиане Отступнике. Этот римский император меня заинтересовал, и я слушал батюшку внимательно. Последовавшее письменное изложение (новость для Закона Божьего) написал хорошо.

* * *

В женской министерской гимназии училась моя сестра Алла. Там был батюшка Подвысоцкий. Он спросил ее: «Почему что-то по Закону Божьему случилось с женщиной?» — «Потому что грешное». Он: «Почему свою сестру так аттестуете?». Она не знала что сказать. Подвысоцкий был хороший батюшка, но оригинальный — мог вызвать такой ответ.

* * *

Еще об учителях. Петр Иванович Щербида плохо читал географию, его брат Владимир Иванович в женской гимназии хорошо читал историю.

Приходилось зубрить губернии, уезды. Я, пока не поступил в гимназию, хорошо знал географию (по Жюль Верну и карте). В гимназии же растерял свои знания. Если б я учился экстерном, то сдал бы все на пятерки, а гимназия отбивала всю охоту учиться.

Одно время директором нашей гимназии был Пясецкий, тоже поляк. А инспектором был Бех, русский, из околичной шляхты (однодворцы

1). Между прочим, околичная шляхта была самая крепкая в православной вере в Малороссии и в приверженности к Великороссии. Она впоследствии полностью голосовала за наш список («За Царя») в Киевскую городскую думу.

Лихотинский преподавал латинский язык, преподавал так, что я перестал учиться.

Потом директором гимназии стал Алексей Алексеевич Попов, он же читал историю. Был строг, требовал четкой хронологии, делал письменные проверки, причем каждому ученику давал свою тему.

Древнегреческую классику преподавал Иван Илиазарович Тимошенко. Он был оригиналом, ко всем обращался «господин», хотя этому господину было 10–13 лет.

«Господин Шульгин, что такое ксантос?» — «Златокудрый». — «Садитесь, единица. Ксантос — это белокурый».

«Господин Шульгин, что такое леуколенос?» — «Белолокотное, Иван Илиазарович». — «Садитесь, единица. Это белоколенное. Это вы взяли у Жуковского».

Через некоторое время снова спрашивает: «Господин Шульгин, что такое ксантос?». — «Белокурый». — «Садитесь, хорошо, зачеркиваю единицу». Он был добродушным хохлом и невозмутимым юмористом.

Читали Гомера, тут же он нам объяснял слова. Гомера ненавидели.

«Прочитайте, господин Шульгин, новый отрывок». Читаю. «Как всегда господин Шульгин читает с экспромта». И, обращаясь к моему соученику: «Господин Френкель, вы не смотрите на господина Шульгина. У него прекрасные способности, он исправится и перейдет в следующий класс, а вы останетесь».

Сережа Френкель был крещеным в третьем поколении. Мать — обедневшая баронесса Розен, отец — присяжный поверенный, страшный игрок. Сам Френкель в гимназии бездельничал, хотя был способный. Мы были дружны: два брата Френкеля, Мишка Кульженко, Владимир Гольденберг, еврей, и я — наша пятерка.

Мои друзья

Отец Володи Гольденберга был управляющим у миллионера Бродского, который платил ему 25 тысяч рублей, он еще подрабатывал и в год тратил 30 тысяч. Имели роскошную квартиру на Фундуклеевской, но когда дочь выходила замуж, то в приданое нечего было дать.

Володя окончил гимназию первым, затем Киевский университет. За какое-то сочинение получил золотую медаль у Дмитрия Ивановича Пихно (тогда же получил и А. Д. Билимович). После окончания университета приехал в Петербург, но бедствовал, так как отец ничего не дал.

Его мать, Елизавета Давыдовна, устроила тогда празднество на сто человек, хотя уже была больна (а вот А. Д. Билимович не смог организовать такого празднества — не на что было).

Дмитрий Иванович Пихно не пошел, послал меня. Я извинился перед Елизаветой Давыдовной, а она сказала: «Получить золотую медаль — это хорошо, а у Дмитрия Ивановича Пихно — вдвойне приятно». Надо заметить, что Володя был ярый монархист.

Когда я пришел, Миша Кульженко, увидев меня, поднял вверх два пальца. Я понял: нас здесь только двое русских.

Пели студенческие песни. Ко мне подошла Лёля Калисман: «Какой у вас красивый голос, как вы приятно поете». Хотя ребята говорили мне, что голос у меня отвратный. Я ей нравился, она мне тоже. С ее сестрой Людей встречался Володя Гольденберг.

Когда был процесс Бейлиса

2, я получил от Лёли письмо с Волги, она не подписалась («Если б Вы знали, кто Вам пишет»), но я по стилю узнал. Она уже была замужем за каким-то евреем, которого не любила. Писала: «Вы совесть России». Уже соображала.

* * *

Володя Гольденберг в Петербурге женился на интересной еврейке из Вильно. Когда я со своею женою Екатериною Григорьевною приехал в столицу, он познакомил нас с нею. Она говорила, что «друзья моего мужа — мои друзья, и я хочу с ними познакомиться».

Году в 1904-м я приехал в Петербург и зашел к нему. Его не было, она провела меня в кабинет и развлекала. Я сидел, а она ходила по комнате и что-то собирала в фартук по углам. Подходит ко мне и показывает: «Смотрите, там пятерки, трешки, рубли… К Володе приходят евреи, которым он оказывает услуги, и они дают ему деньги, а он с отвращением их бросает в разные углы. Я собираю… Что делать, это источник нашего существования».

Затем пригласила меня пить чай в столовую.

«Вы знаете, я истеричка?» — «Не верю!»

Закатала рукав на левой руке и попросила пальцем на коже, где вены, написать. Я написал: «ВГ». Закрыла. Пьем чай, через десять минут открыла. Крупным рубцом: «ВГ».

Впоследствии Володя с ней развелся. После революции уехал, по-моему, в Берлин. Больше я о нем ничего не слышал.

* * *

Миша Кульженко был сыном владельца типографии и двух писчебумажных магазинов. Учился неважно. Нагнал я его в пятом классе (он остался на второй год), и он вошел в нашу пятерку. Был веселый, но несколько грубоватый. Мы с ним очень дружили. Называл меня «Тряпка». Я был покладистый («Куда пойдем?» — «Куда хочешь». — «Половая тряпка»).

Пел он, голос был прескверный, но он не стеснялся, кричал немилосердно. Особенно у него грубо выходил нежный романс:

Мне верить хочется,

Что этих глаз сиянья

Не омрачит гроза житейских бурь,

Что вечно будет в них

Могучье обаянье…

После окончания гимназии он занимался делами отца. Когда и куда эмигрировал, не знаю. Встретился с ним уже в эмиграции в Париже. На что он там жил, понятия не имею.

* * *

В Париже очутился и Сережа Френкель. Он был влюблен в Софью Григорьевну Градовскую, сестру моей жены. Но она с ним жестоко поступила. Есть игра секретер (почта): пишут друг другу записки и на них ответ. Так вот, Соня (она была «Киев») получает записку: «Киев, Киев, город стольный, к тебе летит мой вздох невольный», — пишет Сережа. Она отвечает: «Вздох этот мне знаком, он пахнет чесноком». И не обиделся, только напился.

Он в жизни был маленький и горбатый. После окончания гимназии уехал в Бельгию и окончил университет в Льеже по электротехнике. Женился на еврейке, которая его страстно любила. Когда он погиб, она мне написала: «Сережа хотел, чтобы я приняла христианство. Так вот, я его принимаю и прошу Вас быть крестным отцом».

В эмиграции он был комиссионером — перепродавал кинофильмы и на этом зарабатывал. Иногда сидел без денег. Был он замечательным переводчиком, с французского на русский перевел поэму Виктора Гюго «Гибель Сатаны». Она была издана на русском языке.

Главный труд его — перевод поэмы В. Гюго «Бог», где автор великолепными стихами изложил суть всех религий. Эта переведенная поэма не нашла издателя. Он переводил ее уже во время Гражданской войны. С женою они приютились в какой-то комнатке в Ростове-на-Дону. Сидел на корзине, стульев не было, укрывшись тряпьем от холода. Из носа от недоедания шла кровь.

Он пробрался в Москву, встретился с Луначарским, и тот его выпустил за границу. С Луначарским он учился в 5-й киевской гимназии, в которую перешел из 2-й.

* * *

Потом вместе с Мишей Кульженко и Сергеем Френкелем мы сидели на Montmartre boite (увеселительное заведение). Быть в Париже и не видеть этого нельзя. Сначала сидели в кабинете. Пришли дамы, которые продают розы, абсолютно голые. Потом пошли в театр, тут же в буате. Представление, балет с полуголыми девицами (груди голые).

Миша обратился к балеринам: «Что вы руки вверх держите. Мы эти штучки знаем: руки вверх — груди стоят. А вы их вниз опустите».

У него была жена, киевлянка, которая, как он уверял, была красива, на самом деле уродлива.

Он говорил мне: «Знаешь, несмотря на то, что я русский, моя бабушка была жидовка». Этим, по-видимому, объяснялось его нахальство. Где и как он кончил, не знаю.

* * *

Когда мы с Марией Дмитриевной, моей второй женой, жили на юге Франции, Сергей Френкель к нам заезжал, иногда и мы к нему. Вдруг получаю телеграмму от его жены: «Случилось несчастье. Мы в Ницце». Поехали срочно. Этель рассказала, что десять русских эмигрантов сидели в кафе, вдруг итальянские анархисты бросили бомбу. Три дамы уцелели, а все семеро мужчин были ранены, и лишь Сергей тяжело.

В Ницце был небольшой оплот из русских медицинских светил. Туда наезжал известный профессор Алексинский из Парижа. В день моего приезда приехал и он. Взял Сергея на стол и из его мозга извлек тридцать осколков, не повредив нервную систему: сохранил зрение, память. Но парализованной осталась рука, рот съехал набок, и исчезла его жизнерадостность.

Сергей выжил и жил еще целый год благополучно, Этель радовалась. Но через год опять тяжело заболел. И опять приехал Алексинский, оперировал вторично, что-то извлек. Жил еще год, потом снова приступ, и он умер.

Примерно в это же время, еще до поездки в Ниццу, врач-француз сказал, что мне надо сделать две операции: грыжи и аппендицита по четыре тысячи франков каждая плюс две тысячи за лечение, итого десять тысяч! Я пришел в ужас: откуда взять деньги? В Ницце я

обратился к Алексинскому. Он осмотрел меня и сказал, что никакой грыжи и аппендицита нет…

* * *

В это время у нас жила одна интересная дама, с которой меня познакомил В. А. Маклаков (он говорил потом: «Вот, пригрел змею»). Она приехала к нам и заболела: боли были у нее в боку. Я обратился к Алексинскому, он приказал привезти ее немедленно и сделал операцию аппендицита. Извлек бисерину, которую она проглотила.

Алексинский в нее влюбился и женился. Вначале он присылал мне письма, в которых рассыпался в благодарности, затем замолчал. Уже в Югославии получил в Карловцах телеграмму: «Я в Белграде. Больна. Приезжайте». Я поехал. Рассказала, что приехала к друзьям, была в горах, каталась на коляске, упала и ударилась щекой с больным зубом. Видимо, гной растекся, у нее температура. Вообщем, спасайте.

Сначала вызвал русскую медицинскую сестру для ухода, затем обратился к одному русскому врачу, поехал за ним на такси и отвез его в гостиницу. Он осмотрел Нину и сказал, что надо сварить гречневую кашу и прикладывать ее к щеке. Она попросила меня: «Скажите в гостинице, что вы врач, и сделайте, что он велит». Я сделал всё, но не помогло, боль ужасная. Позвонил в госпиталь, откуда прислали русскую сестру, и сдал им эту Нину, потом позвонил Пельцеру — голландцу по национальности, москвичу в душе. Он окончил Московский университет, но сохранил голландское подданство. Пельцер договорился с лучшим белградским зубным врачом, и мы с сестрою отвезли к нему Нину. Сидели в приемной. Вдруг раздался страшный крики, наконец, ее вывели. Врач сказал: «Тот, кто рекомендовал вам класть гречневую кашу, хотел вашей смерти».

Ей нужно было в этот день уехать. Это был последний поезд на Париж в 1939 году, так как мы знали, что будет война, а нужно было еще в банке разменять доллары, купить билет, а билетов не было. Но я справился с этим делом, и на такси мы подъехали к вокзалу, когда поезд отходил. Я впихнул ее в вагон уже на ходу…

Во время войны Нина опять появилась в Югославии. Вызвала меня, я приехал, привез фиалок. Она мне сказала: «Ну, спасибо Вам, удружили». — «Что случилось?»

«Я хотела покоя. Думала, он зарабатывает колоссальные деньги, и я буду обеспечена тихой и спокойной жизнью. Он игрок. Все, что зарабатывал, спускал в Монте-Карло. Ни завтраков и обедов, беспорядочная, хаотичная жизнь, долги. Наконец он сбежал от меня в Африку — я его не удерживала, — и там, в Марокко, его убил неизвестно кто».

Нина была эффектная женщина и деловая. Занималась перепродажей имений.

А его двоюродный брат Григорий Алексинский был депутатом 2-й Государственной Думы от петербургских работах. Внешне был очень невзрачный, маленький, горбатенький. Как я узнал потом, это он излагал с трибуны Государственной Думы проект Ленина об отчуждении земли.

Мария Дмитриевна была знакома с одним офицером-артиллеристом, Николаевым, очень порядочным (их было мало в Белой армии). Он рассказывал, что когда началось братание, то их, артиллеристов, послали в какую-то пехотную часть, которая митинговала. Сделать они ничего не могли, просто наблюдали за происходящим. Увидели, как какой-то маленький горбатый человек говорил с машины: «Что вы делаете, Россию губите! Идите в атаку».

А профессор Алексинский у Врангеля, в Константинополе, был членом Русского Совета. Я там с ним и познакомился.

* * *

Но возвращаюсь к Френкелям. У Сергея был брат Женька Френкель. Он унаследовал от отца страсть к игре. И жил игрой, причем шулером не был, играл честно. У него была жена немка. Например, если Женька с кем-либо спорит, то она из другой комнаты: «Женя прав», — не зная даже, о чем спор.

Был еще третий брат, старший, Александр Андреевич. Он, еще будучи гимназистом, написал стихотворение в честь приезда персидского шаха в Киев. Тому перевели, он был тронут и прислал Александру три халата. Дирекция гимназии была возмущена, и ему поставили три за поведение.

И Женька, и Александр эмигрировали. Последний отличался страшно сварливым характером. Сережа хотел с ним связаться, прислал мне для него письмо и указал, куда я должен буду пойти, чтобы его найти — в какое-то кафе. Но как я его там найду? И это предусмотрел Сережа. Он писал, что мне необходимо только обратиться к барышням и спросить, кто у них тут постоянно ворчит? И они сразу его найдут. Я так и сделал. Они и передали Александру письмо от Сергея…

Шаляпин

Первый раз увидел его, когда был студентом — он пел в Киеве Мельника в «Русалке». Пел в маленьком театре, голос звучал прекрасно…

У Екатерины Григорьевны Градовской был поклонник, некий Вуич, бывший помещик Херсонской губернии, а в описываемое время страстный карточный игрок. Знал все оперы и мог их насвистывать, признавал только итальянские оперы и «Фауста».

У меня с ним всегда были стычки: «Вася, ты запомни, что в Италии все сапожники певцы, а у нас все певцы сапожники». Я вернулся тогда от Шаляпина — Вуич еще не ушел, он приходил к нам обедать и проводил время до того, как идти в клуб — и сказал, что слушал настоящего русского певца. Федор Николаевич перелистывал книжку Жуковского, которую я читал. Спросил: «Ты читаешь эту чушь? Ведь люди никогда не полетят». — «Нет, полетят, а Шаляпин будет петь в Ла Скала»…

* * *

Как-то весною приехал Шаляпин в Киев на гастроли. Отцы города наняли прекрасный пароход. Была весна, и Днепр разлился, поэтому ему предложили, что пароход пойдет туда, куда он захочет. Приглашены были именитые гости (сидели), а вокруг стояла молодежь.

Шаляпин заявил, что хочет кутить. Он заметил, что какая-то гимназистка лет шестнадцати стоит рядом с ним и все время повторяет: «Федор Иванович, Федор Иванович…». — «Что вам сделал Федор Иванович?» — спросил он. — «Вы самый счастливый человек!» — «Как же вы себе представляете шаляпинское счастье?» — «Утром вы творите в студии, вечером — в театре, овации, цветы, всеобщее поклонение…».

Он выслушал, горьковато улыбнулся и сказал: «Дорогая барышня, а вы когда-нибудь подумали о том, как трудно быть на высоте, и на высоте кого? Ша-ля-пи-на! Я еду куда бы то ни было, а впереди бежит моя слава — мой враг. Она растет с каждым днем, а голос мой падает. И придет день, когда Федор Иванович останется, а Шаляпина уже не будет».

Это мне рассказал Анатолий Иванович Савенко, член Государственной Думы и старый сотрудник «Киевлянина». Он при этом присутствовал…

* * *

Прошли годы. Приехал Шаляпин в Белград, дал два спектакля. Один по бешеным ценам, другой бесплатно для бедных русских. Я с трудом достал билет, но отдал его своей жене Марии Дмитриевне, так как она никогда его не слышала. Она вернулась с концерта в слезах: «Он гений, так бороться с потерей голоса! А его уже нет».

В это время к нам пришел Пельцер. С Шаляпиным ездил врач, еще московский друг Пельцера. Он навестил Пельцера и рассказал, что голос Шаляпин теряет.

Кроме врача, Шаляпин возил с собою еще какого-то человека, не врача, не артиста, неизвестно кого. Этот человек все время внушал Шаляпину, что никогда еще у него не было такого голоса, как сейчас. «Возьмите ноту, Федор Иванович!» — говорил он. Тот брал. «Идите и пойте!». И тот шел и скрипел кое-как.

После этого спектакля Шаляпин выступил перед русскими журналистами и произнес очень хорошую речь. Уходя, помахал рукой. Таким я его и запомнил…

Н. Х. Бунге

Профессор Николай Христофорович Бунге, лютеранин, был министром финансов, затем председателем Комитета министров. Мой крестный. Завещал, чтобы на его похоронах отслужили православную панихиду. В сознательном возрасте впервые увидел его уже мальчиком в Петербурге. Он приехал от царя в мундире, а я страшно сконфузился, думал, что он в кальсонах.

В. Я. Демченко

В Киеве был очень энергичный человек, Всеволод Яковлевич Демченко. Состоял сначала в городской управе, потом в киевском земстве. Он был первым, кто провел в Киевском уезде телефон. Был новатором. Потом стал членом Государственной Думы.

Отличался колоссальной энергией. Когда началась война, он открыл мастерскую по изготовлению обуви, понимая, что на нее будет спрос. Организовал поточное производство. Можно было идти по цеху не спеша и, войдя с заготовкой, выйти с сапогами.

Но иногда делал глупости. Когда после Февральской революции было избрано новое земство, то он, принадлежа к фракции прогрессистов-националистов, выступил с совершенно неприличной речью. Сказал, что старая власть даже Евангелие запрещала читать. Один мужичок встал и сказал: «Да ведь никто не запрещал, а вот читали ли вы его?».

После этого была баллотировка, и он получил один голос, хотя сделал много для земства: провел канализацию в Киеве, покрыл улицы гранитной брусчаткой…

Он женился второй раз на молодой, красивой и нежной девушке, урожденной Штраус. Помню, уже после Октябрьского переворота, он пригласил нас обедать. Пришли вовремя. Его не было, приняла жена. Было холодно, в каминах горели дрова. Она стала мне говорить: «Вы знаете, жизнь со Всеволодом невыносима. Он встает в шесть утра и убегает по своим делам. Ни на обед, ни на ужин не приходит. Однажды уговорила пригласить меня в театр, так он вскоре удрал. Вот и сейчас, пригласил вас, а самого нет. Он фанатик работы. Зачем я ему, не знаю».

Решили сесть без него. Наконец появился он, съел суп и убежал…

Он хвастался, что его имение не сожгли, а он в это время заигрывал с украинствующими. А потом они же и сожгли. Я сказал ему, что, вот, я не заигрываю с ними, и мое имение не сожгли.

Вообще он был добрый человек. Особенно я оценил его в Яссах, когда умирала Дарья Васильевна. Он тогда тоже участвовал в Ясском совещании. После этого я его больше не видел. Знаю только, что жена его бросила и вышла замуж за какого-то молодого офицера…

Мои родители

Своего отца, Виталия Яковлевича Шульгина, я, естественно, не помню. Он скончался, кажется, от воспаления легких, когда мне едва минул год.

Мой дед, Яков Игнатьевич Шульгин, был чиновник, служил в Могилеве на Днепре. Затем переехал в Нежин. Там мой отец учился и закончил Нежинский лицей, тот самый, который окончил Гоголь.

Затем Виталий Яковлевич поступил в Киевский университет Св. Владимира, после его окончания получил кафедру истории и считался одним из самых блестящих лекторов. Одновременно он читал и в киевском институте благородных девиц.

Отец не имел докторской степени. Когда он написал диссертацию, то совет университета присвоил ее ему голосами всех профессоров, кроме историков. И так как историки проголосовали против, Виталий Яковлевич отказался принять докторскую степень. Министр просвещения, кажется, Головнин, пользуясь своим правом, со своей стороны присвоил ему эту степень, но он тоже отказался ее принять.

Виталий Яковлевич был человек совестливый и гордый. Он расстался с университетом и всецело посвятил себя другой стезе просветительской деятельности — публицистической трибуне, основав в 1864 году газету «Киевлянин». Это было вскоре после польского восстания, почему первая передовая статья «Киевлянина» начиналась словами: «Этот край русский, русский, русский…», и эта традиция продолжалась до самого конца издания газеты. Сначала защищали южнорусский край от поляков, затем от украинствующих. Однако от евреев не защищали, потому что никто их всерьез не принимал.

* * *

Моя мать, Мария Константиновна Шульгина, была дочерью дворянина Константина Григорьевича Попова, который благодаря этому обстоятельству поместил всех своих трех дочерей в киевский институт благородных девиц.

Во времена Лескова мой дед по матери служил в канцелярии киевского генерал-губернатора, но это его не удовлетворяло и он занимался различными финансовыми делами. В результате то богател, то разорялся.

Однажды он взял почту. Почта в те времена возила письма и людей. А станции были казенные. По большей части это были небольшие типовые каменные домики с готическими окнами, построенные в царствование Николая I. Почему он взял почту? Любил лошадей. Купил прекрасных лошадей, которые возили быстрее положенного. И разорился.

Положено было ездить со скоростью двенадцать верст в час, а курьерской почте — пятнадцать. Так и возили, но если давали на чай, то делали и по двадцать верст. В результате загнали лошадей…

Наконец, Константин Григорьевич успокоился, приобрел фантастическую усадьбу в Киеве: рощи, рвы, пруды и прочее. Построил деревянный домик и в нем жил…

Дед был безобразен. Его жена, Полина Михайловна Данилевская, была очень красива. По утрам дед сидел на веранде в красном шелковом халате и колпаке на лысой голове, что еще более подчеркивало его уродство, и ждал кофе, который ему готовила бабушка.

Обычно за оградой в это время толпились хохлушки, с любопытством наблюдая за ежеутренним ритуалом. Однажды одна говорит другой, указывая на деда пальцем: «Бачь, якá малпа

[15]!».

* * *

Когда Виталий Яковлевич в начале шестидесятых годов женился на моей матери, вернее, Мария Константиновна сама женила его, то он к этому времени получил даром около университета участок земли в девятьсот квадратных сажен (немногим более четырех десятых гектара). Около университета был огромный пустырь, который раздавали профессуре. На этом участке Виталий Яковлевич построил три особняка.

На углу Кузнечной (под номером первым) и Шулявской (под номером пятым), ныне улице Льва Толстого, он построил особняк побольше.

Почему переименовали Шулявскую в Льва Толстого, не знаю. Вероятно потому, что в девятом номере жила Татьяна Кузминская. С Мишкой Кузминским, ее сыном, мы учились в университете. Он меня иногда приглашал к себе, но я был глуп и не приходил. Он был учеником Андреева и прекрасно играл на балалайке. Мишка был «белоподкладочник» и нечист на руку (были благотворительные спектакли в пользу недостаточных студентов, и при сдаче денег у него вышли недоразумения).

Второй домик, поменьше, на Шулявской, Виталий Яковлевич построил для родителей жены, а потом там жили Градовские.

Третий дом, на Кузнечной, он построил для своих родителей, потом там жил я.

В большом особняке угол был скошен, и там было венецианское окно. Виталий Яковлевич с женою жил в большом, угловом, особняке. Там же размещалась редакция газеты «Киевлянин». В угловой комнате с момента постройки дома стоял лимон, который никогда не цвел, потому что солнца было мало. Таким я его и оставил, когда навсегда покидал Киев.

* * *

Типография была сначала на Шулявской, в доме напротив, рядом с баней немца Михельсона. Дочь Михельсона была подругой по гимназии моей второй жены Марии Дмитриевны. Между прочим, когда Михельсон умер, его вдова вышла замуж, но дочь отбила отчима у матери и вышла за него замуж…

Затем, когда построили на месте флигеля Градовских на Шулявской каменный трехэтажный дом, туда перебралась редакция «Киевлянина» и типография Кушнирева (они снимали часть дома).

Думаю, будет интересно рассказать, что в этом доме жила Екатерина Викторовна Гошкевич, будущая Сухомлинова. Секретарь «Киевлянина» Софья Ипполитовна Рудановская снимала в нем квартиру, но так как она была ей велика, она сдавала две комнаты матери и дочери Гошкевич. Мать была акушеркой, а дочь Екатерина Викторовна работала машинисткой у нотариуса, получая двадцать пять рублей в месяц.

Гошкевич очень старая фамилия, она упоминается у Гончарова в его книге «Фрегат Паллада». Отец Гошкевич оставил дочь и жену и где-то на Херсонщине издавал газету. С Екатерины Викторовны, когда она была еще ребенком, Васнецов писал младенца на руках Божьей Матери во Владимирском соборе.

* * *

Маму помню плохо. Помню спальню в угловом доме, длинное зеркало, перед ним сидит мама, лицо очень бледное, а волосы черные до синего отлива. По-видимому, она была больна. Я стоял у окошка, а она, расчесывая волосы, учила меня басням Крылова.

Еще воспоминание. Сидит бабушка Попова-Данилевская в глубоком кресле, ноги на скамеечке, вокруг нее дети, и я в том числе. И бабушка плачет. Мне было пять лет, и я не понимал, почему все говорили: «Сиротки, сиротки»…

Помню похороны. Маму привезли из Франции (она умерла в Ментоне). Пришло много народу, так как она была популярна в определенных киевских кругах. Была даже конная полиция для порядка. А я думал — казаки.

Много лет спустя, когда я был уже членом Государственной Думы, очень много мне рассказала о маме ее институтская подруга.

На каком-то собрании после моего выступления ко мне пробилась старушка и сказала, что знала моих родителей и хотела бы поговорить со мною. Она была на пенсии и жила в Смольном. Как всегда, я был занят, но поехал. Помню, мы сидели в небольшой скромно обставленной комнате, и она рассказывала:

«В старших классах института очень любили вашего отца, он был некрасив, но мы его называли “Солнце”. Когда он говорил, его лицо было прекрасно». Он читал им историю, на его лекции приезжали губернатор и генерал-губернатор. «Ваша мама кончила институт с шифром, и вдруг мы узнаем, что Мари вышла за “Солнце”. Мы негодовали — как она смела! В младшем классе училась племянница Виталия Яковлевича, мы ее часто расспрашивали, как они живут, и девочка простодушно рассказывала, что тетенька называла его Мишкой. Почему? Он был неуклюжим, и тетенька говорила ему: “Мишенька, потанцуй”. И он танцевал».

* * *

Помню очень хороший портрет мамы с бабушкой. Бабушка сидит в кресле, а моя мама прильнула к ее груди. Портрет был дома.

Умерла она в Ментоне на руках моей сестры Лины и моего отчима Дмитрия Ивановича Пихно.

Мой дядя Николай Яковлевич Шульгин

Не знаю, кем был брат моего отца Николай Яковлевич Шульгин. Он умер до моего рождения, оставив после себя какой-то капитал. Мой отец страстно любил его платонической любовью. Он взял в свой дом его жену (ее звали Марией) и детей

3.

Его сын и мой двоюродный брат Яков Николаевич учился в университете, примкнул к украинствующим революционерам и отдал им свои деньги, которые после смерти его отца сберег Виталий Яковлевич. В результате Яков Николаевич разошелся с моим отцом.

Был сослан, но по просьбе Виталия Яковлевича возвращен, одумался, порвал с революционерами и стал преподавать русский язык в гимназии.

Его сын и уже мой двоюродный племянник Александр Яковлевич Шульгин стал украинским националистом. Окончил какой-то университет, стал профессором, был министром иностранных дел в правительстве Центральной Рады и послом в Константинополе при гетмане Скоропадском. По словам лиц, с ним встречавшихся, был обаятельным человеком. Но я с ним никогда не виделся.

Дочь Николая Яковлевича, Вера, вышла замуж за Науменко. Он преподавал русский язык и литературу в гимназии, в которой я учился. Был вежлив, красноречив, но подвержен вспышкам гнева. Обыкновенно на его уроках класс замирал.

Я сидел рядом с Альбицким — дрянь ужасная. Он меня постоянно щипал, не давал сидеть спокойно. Я защищался. И вдруг грозный крик: «Шульгин и Альбицкий, я вас так выброшу в коридор, что косточек не соберете». Затем ко мне: «Шульгин, я не посмотрю, что вы Шульгин». Я тогда еще не понимал, что это значит.

Позднее Науменко основал частную гимназию, очень превосходную. В течение примерно двадцати пяти лет издавал журнал «Киевская Старина». Он украинствовал, но в меру.

Моя жена Екатерина Григорьевна

Екатерина Григорьевна была старшей дочерью Григория Константиновича Градовского и Евгении Константиновны Поповой, родной сестры моей матери. Катя была старшим ребенком. У них были еще сыновья Сергей и Виталий Григорьевичи и между ними дочь Софья Григорьевна.

В основе своей Градовские — польский род, но давно обрусевший. После завоевания Новороссийского края они стали херсонскими помещиками, но еще отец Григория Константиновича потерял свое имение и ничего не оставил сыну. Правда, другой его сын, Николай Константинович, каким-то образом сохранил его небольшую часть, Макаровку, и оставил ее своей дочери Ольге Николаевне, кузине Кати. Ольга Николаевна вышла первым браком за гвардейского офицера фон Крузе и имела от него двух дочерей — Киру и Ирину. Вторым браком она вышла за драгуна Гелитовского, и у них детей не было. Прошли годы, фон Крузе умер, а Гелитовский погиб во время Первой мировой войны. Ольга Николаевна с дочерьми продолжала жить в Петербурге.

Когда мы с Дмитрием Ивановичем Пихно жили в Петербурге, то нам была необходима какая-нибудь обстановка. Оля предложила купить у нее, ей нужны были деньги. Нам эта обстановка совсем не подходила, к тому же была дорога, но мы все-таки купили. Эти деньги ее выручили на первое время, но потом дела ее пошли хуже. И ради денег стала она шикарной кокоткой. Как-то Стахович с восхищением сказал мне: «Познакомился с вашей кузиной». Она, действительно, была хороша. Небольшого роста, прекрасно сложена, маленькие ножки, ручки…

Я иногда их навещал. Часто девочки, открывая дверь, говорили: «Мама спит, вернулась очень поздно». Ведя такую жизнь, кое-как перебивалась. Они жили около Думы, в каком-то переулке. Как-то явилась ко мне и говорит: «Мне нужно уехать». Я понял, уехать с очередным любовником. «И прошу тебя, навещай Ирину. Однако предупреждаю, она в тебя влюблена. Но я тебя знаю и доверяю».

Киры уже не было, а Ирина окончила гимназию. Я навещал ее, но она, бедняга, даже не могла открыть дверь. Завертывала ключ в бумажку и выбрасывала мне в форточку. Проводил у нее некоторое время, она играла на рояле… Все, слава Богу, сошло благополучно. Через какое-то время Оля вернулась, благодарила меня.

Позднее, уже в Киеве во время Гражданской войны, ко мне приехала Оля, заплаканная и в трауре: «Лучше бы ты сделал ее своею любовницей!» — «Что случилось и кого?» — спросил я. «Ирину», — был ответ.

Оказалось, она уехала в Добровольческую армию, поступила в нее сестрой милосердия, там ее какой-то офицер приревновал и убил.

* * *

Но вернемся к моей жене. Екатерина Григорьевна окончила министерскую гимназию в Киеве с золотой медалью и поехала в Петербург к отцу, который там жил. Ее отец и мать давно разошлись, а когда он сошел с ума, мы с Екатериной Григорьевной привезли его в Киев, и Евгения Константиновна — святая женщина! — десять лет ухаживала за ним. В Петербурге Катя поступила в Императорское училище драматического искусства, успешно окончила его, научившись хорошей речи, четкой дикции, интеллигентным манерам. После окончания училища получила ангажемент в Белгороде, но антреприза лопнула, потому что город был маленький. Вскоре она познакомилась с Федором Николаевичем Вуичем…

Вуичи были тоже, как и Градовские, херсонскими помещиками, но все давно спустили. У Федора Николаевича уже ничего не было. Возможно, Вуичи и Градовские были знакомы по прежней помещичьей жизни. В семье Градовских его называли «Дяденькой». Жил он карточной игрой и славился во всех южных клубах. Известный винтер, он никогда не проигрывал в винт. Сесть с ним играть считалось большой честью. Уходил играть вечером, возвращался утром, выигрывал за ночь десять-пятнадцать тысяч рублей. Смотрел на это как на тяжелую работу.

Шесть дней играет в винт, а в воскресенье садится играть в макао или в банк — азартнейшие игры — и все продувает. В понедельник снова выходит на работу — играть в винт…

Жил только в гостиницах, никаких квартир не признавал. Не помню где, но он познакомился с Екатериной Григорьевной и влюбился в нее, правда, так, абсолютно без всякой надежды. Был немолод, некрасив и непрезентабелен. Все это ничего, но у него была болезнь — «пляска святого Витта». Перед каждой дверью, прежде чем взяться за ручку, он плясал. Вызывал у Кати чувство жалостной гадливости.

Вот он и задумал сделать карьеру Екатерине Григорьевне. Поехал в Елизаветград, там у него был приятель по фамилии Канневельский, богатый херсонский помещик, сохранивший свое имение. Он был не совсем нормальным человеком, но все-таки еще ничего, а вот сын у него был полный идиот. Этот Канневельский загорелся херсонским патриотизмом и задумал прославить Елизаветград хорошим театром: «У нас должен быть свой театр, организуем его сами. Средства дам я. А юнкера нас поддержат». Он имел в виду, конечно, моральную поддержку юнкеров

4.

В итоге Канневельский дал Вуичу большие деньги, тот поехал в Москву на первую неделю великого поста. В это время обычно там собирались актеры и антрепренеры. Федор Николаевич был неопытным в этих делах, но труппу все же набрал. Ее и привезли в Елизаветград. Здание театра в городе было, но сам театр как таковой бездействовал…

* * *

Катя приезжала иногда в Киев из Петербурга, потом из Белгорода навестить мать. В один из приездов — мне было тогда 15 лет — она произвела на меня впечатление: столичная штучка! Ее встречали мать, братья, сестра. Она спросила: «А это кто?». Ей назвали меня. «A-а, это Вася, Бась — экипажная мазь», — пропела она. Так мы познакомились.

Через некоторое время она приехала уже играть в Киев. Ей дали дебют в театре Соловцова. Играла она пьесу Зудермана «Родина». Страшно труден первый выход. Она должна была выйти из-за кулис со смехом. Нужно было естественно хохотать, но не комично. Дебют не был удачным, она не понравилась, хлопали спокойно и ей не предложили дальнейшую игру. Это ее ужасно огорчило. Вот после этого и последовало предложение в Елизаветград. «Дяденька» не испугался ее неудачи.

* * *

Я был уже постарше, в это время мне было семнадцать лет, и я только что вернулся из путешествия по Европе. И тут я с Катей нашел общие точки соприкосновения. Все — ее мать, братья, сестра — говорили, что мы похожи и роста оба высокого. У нее были слегка рыжеватые волосы, а у меня русые.

С радости веселия кудри хмелем вьются,

С горя без печали русые секутся.

Блондинки холодны подчас,

Брюнетки ветрены, лукавы.

Но если рыжая полюбит вас,

То кровь ее шипит как лава.

Ну, пара, так пара…

Однажды в редакцию «Киевлянина» прислали два пригласительных билета на скачки. Моя сестра предложила ей. «А с кем?» — спросила Катя. «Да вот, с Васей», — ответила Павла Витальевна.

Был чудный сентябрьский день, на скачках было интересно. За эту прогулку мы как-то сблизились. Я помню свое ощущение, будто я не на улице, а в чудесной оранжерее, так было мягко, тепло, хорошо, чудесно. Домой приехали как будто немножечко пьяные, хотя ничего не пили. Это было в день ее отъезда, 23-го сентября старого стиля 1895 года. Ей надо было ехать в Елизаветград.

Провожали. Евгения Константиновна плачет: «Одна едет». «Так я провожу ее, ну, хотя бы до Фастова», — предложил я. Поехали до Фастова. Я с ней попрощался, вышел из вагона, зашел на вокзал и купил билет до Белой Церкви. Вернулся в вагон. Она ахнула: «Уходи, уходи скорее, поезд отходит…» В Белой Церкви все повторилось. Так я и ехал, покупая билеты. Последний билет был до Елизаветграда.

В Елизаветграде нас встретили, то есть не меня, конечно. «Дяденька», Канневельский, другие и Варюша, нечто вроде швеи, могла и обеды делать. Состояла при Кате и выехала раньше. Приготовили Кате хорошую квартиру — маленький особнячок. Помню, там стояло пианино. А меня «Дяденька» взял в гостиницу.

* * *

Пробыл я в Елизаветграде несколько дней, но надо было возвращаться в Киев, все-таки я был студентом первого курса. Кроме того я начал брать уроки английского и из-за отъезда не приготовил задание. Учила меня мисс Ферберн, высокая, худая, страшно энергичная. В общении была приятной и очень добродушной. Еще в передней, раздеваясь, кричала: «Эй, би, си… Репит, плиз!»

[16].

* * *

Более основательно рассмотрел я актерскую жизнь на Рождество. В те времена студенты делали что хотели, и Рождественские каникулы мы начинали задолго до срока, так что в Елизаветграде я пробыл долго. Подружился со всеми актерами, вечно торчал за кулисами, играл в шашки с суфлером.

У Кати иногда собиралось несколько человек, так как жила она в особнячке. Бывал Абрамов, превосходный рассказчик, он еще служил и в оперетте. Помню, он всегда смешил нас, когда исполнял такую шутку:

«Пробрались сюда секретно,

Помешать хотите мне» —

«Неужели так заметно,

Что я женщина?» — «Вполне!

Ваши ручки, ваши ножки

И всегда лукавый вид

И ухватки резвой кошки —

Все всегда вас обличит».

Был еще актер Судьбинин, резонер

5, хотя был молодой. Но голос и наружность подходящие. Остальных как-то мало помню. Дам не было. В труппе были две примадонны: Катя и Любавина. Катю взяли для интеллигентных ролей и главных ролей в пьесах Шекспира (платили ей 500 рублей). Любавина была актрисой старой школы и годами постарше, с большим голосом и хорошим темпераментом (ей положили тоже 500 рублей). Ее взяли для так называемых зазывательных ролей. Она приехала с молодым талантливым актером по фамилии Камский, который всегда играл с Катей Гамлета, Ромео. Он был значительно младше Любавиной. И Абрамов, острый на язык, пустил ядовитую шутку: «Он сын богатых родителей, путешествует с гувернанткой».

Как-то пришлось Кате играть цыганку Азу. Ей очень шел коричневый грим, и она была похожа на цыганку. С ней был однажды такой случай: по ходу пьесы, когда она поднимается по лестнице, в нее стреляют и «убивают». На репетициях ее «убивали» на второй ступеньке. Во время спектакля же она вступила на вторую ступеньку, ждет выстрела, а его нет. На третью — нет, на четвертую — нет, и так далее. Вот последняя ступенька и, наконец, раздался долгожданный выстрел. Она очень эффектно упала, скатилась по всем ступенькам обратно вниз и «умерла». То ли пистолет не выстрелил случайно, то ли это было подстроено нарочно. Такое тоже было возможно.

Но приходилось Кате играть и другие роли, так как город был небольшим и репертуар надо было чаще менять. Отсюда и суфлеры появились, потому что за короткое время нельзя было выучить роль. Любавина в основном специализировалась на мелодрамах и у нее, как и у Кати, была своя публика. Были еще комики: комик-дурак и просто комик.

* * *

Катя пользовалась успехом у юнкеров. Среди них был один по фамилии Коншин, который в тот год кончал училище. Был он старше своих товарищей и пользовался среди них авторитетом. Кроме того был он довольно состоятельным тамошним помещиком. Он приехал как-то к Кате, нанес официальный визит и сделал предложение. Но Катя отказалась. Я его видел, был вполне приличный человек.

* * *

Я тоже выступал, но не в театре, а на собраниях, которые бывали у Кати, в роли Вольфрама или Лоэнгрина.

Жил я в Елизаветграде довольно долго. Но нет такой компании, которая бы никогда не распалась. Пришло время и мне уезжать. Собрались мы с Катей на вокзал. Времени было еще много, извозчик попался хороший, и он согласился отвезти нас за город. Стоял мороз. Она была в меховой ротонде, на лице вуаль, и ей не было холодно. Моя же правая рука, которой я ее поддерживал, сильно замерзла. И вот, когда приехали на вокзал, то из-за сильной жары и духоты со мной случился глубокий обморок. Был страшный переполох, меня вынесли на воздух, и ничего, обошлось. Ехало в Киев много юнкеров, и я, в общем, осрамился: думали, что пьяный. В утешение Катя преподнесла мне шоколад «Миньон» (петербургской фабрики Крафта).

* * *

Затем Катя, кончив сезон, который завершался к великому посту, тоже вернулась в Киев. И тут она прибрала меня к рукам. В гимназии я на второй год никогда не оставался, но учился средне, не напрягался. Правда, кончил ее рано, в семнадцать лет, и сразу поступил в университет. Конечно, то же самое повторилось в университете.

Поступил я на юридический факультет, но юриспруденция меня абсолютно не интересовала, я даже не понимал, для чего она существует. Законы есть, ну, значит, чиновники и судьи пусть с ними и возятся. Чему же тут учиться? В этом отчасти были виноваты профессора. Первая лекция на юридическом факультете должна была бы начинаться так:

— Многие, приступая к юриспруденции, не представляют себе ее великое значение. Между тем, если кто-нибудь из вас или вы все вместе выйдете на улицу и вас не ограбят и не убьют при грабеже, то это только потому, что существует уголовное и полицейское право. Кроме того, если при ограблении вы пострадаете материально, то у вас будет возможность искать убытки в порядке гражданского производства. Тут выступает на сцену гражданское право, иначе называемое римским правом. Если вы займетесь коммерцией, то вас охраняет торговое право. Если разразится война, то по латинской поговорке «inter arma tacent leges»

[17], но все же и в этот период вам до известной степени покровительствует международное право, по которому пленных не убивают, а кормят, и раненых лечат. Таким образом, из этого краткого перечисления вы видите, что вся наша жизнь пронизана правом всяких наименований, и все это в общем носит название «юриспруденция», то есть изучение права…

Всего этого нам не сказали, и было скучно учиться. Но чтобы доставить Кате удовольствие, я вызубривал дословно учебник по «Энциклопедии права» и оттараторил его ректору университета профессору барону Ренненкампфу, получив «весьма», то есть наивысшую отметку.

Почему это должно было быть удовольствием для Кати? Потому что на нее напали со всех сторон, начиная с ее кроткой матери и моего строгого отчима. Говорилось примерно так:

— Что мальчишка в нее влюбился, это еще можно понять, но она! Что она в нем нашла? Искалечит жизнь и себе, и ему.

Катя защищалась от этих обвинений тем, что заставила мальчишку, ленивого и склонного ко всякого рода глупостям, образумиться. Юриспруденцию он не полюбил, но сдавал все экзамены на «весьма». И даже получил диплом первой степени, оканчивая университет. И окончил его в двадцать два года, что было совсем неплохо, хотя мог бы и в двадцать один — задержали на год. Но об этом речь пойдет ниже…

Словом, Катя превратила меня в приличного молодого человека. Ничем не выдающегося, но и не опустившегося до довольно низкого уровня, что вполне могло бы быть. Она имела терпение читать мне страницу за страницей всевозможные учебники. Не все было интересно, скорее, можно сказать, что все было скучно. Например, запомнить тридцать родов краж не очень-то забавно…

* * *

Отношения Кати с моим отчимом установились на основе некоторой конституции. Она сказала ему, что не думает о браке, а он сказал мне: «Катя благородная девушка. И подлец ты будешь, если когда-нибудь в чем-нибудь ее упрекнешь».

А официальное положение было таково, словно ничего не случилось. Катя жила в Киеве у матери, тут же, в этой усадьбе на пересечении Караваевской и Кузнечной, а я официально числился жившим в Агатовке у Павлы Витальевны, моей сестры. Все все знали, но притворялись, что ничего не знают. Только однажды одна молодая девушка, из тех, что работали у нас, сказала мне при особых обстоятельствах: «Барышня Катя, она ваша любовница?». Я нагло все отрицал.

* * *

Дело изменилось, когда мне исполнился двадцать один год. Я кончал университет, а у Кати должен был родиться ребенок. Тогда я сказал Дмитрию Ивановичу, как обстоят дела. Он отреагировал вполне спокойно: «Ну что ж, прошло три года, ты совершеннолетний. Женись».

Однако существовало еще одно препятствие — мы были двоюродными братом и сестрою. Браки в четвертой степени родства, разрешенные католической церковью, не разрешались православной. Однако, если бы венчание произошло, то брак в этом случае не расторгался. Для этого надо было обмануть батюшку, что было Кате очень неприятно. Но пришлось. «Дяденька», то есть Федор Николаевич Вуич, поехал в Одессу и там нашел священника, который согласился обвенчать приезжих. Ему он сказал, что по некоторым причинам оглашение нежелательно.

Мы приехали уже на все готовое. Шаферами, то есть поручителями, были по невесте ее братья Сергей и Виталий, а по жениху — мой брат Павел Дмитриевич Пихно и мой друг Андрей Смирнов. Всё молодежь, и свадьба была красивая. Это произошло двадцатого января по старому стилю 1899 года.

* * *

Здесь необходимо рассказать о драматическом происшествии, которое произошло на страстной неделе в 1899 году.

Над Екатериной Григорьевной всегда висела какая-то опасность. В Белгороде их понесли лошади, но она удачно спрыгнула. Затем в Киеве. Она была уже беременна и под Пасху поехала с матерью на Крещатик купить цветов. И вдруг извозчик исчез средь бела дня. Я в это время играл в крокет. Прибежал кто-то из малышей и говорит: «Там пришла тетя Женя и кричит». Действительно, Евгения Константиновна кричала: «Погибла! Погибла!»…

Я выбежал на улицу, схватил извозчика и помчался к Бессарабке. Там толпа народа. Пробился к огромной яме. Народ стоял на краю этой ямы, в которой лежала лошадь и засыпанные дроги, и осыпал камни. Я закричал: «Надо спасать!» и собрался прыгнуть внутрь, но меня схватили за руки: «Спасена, спасена… В аптеке».

Из аптеки увез Екатерину Григорьевну домой. Раздели, осмотрели: вся в синяках. Но врач сказал, что ребенок вне опасности. Затем, когда она пришла в себя, рассказала, что ехала по Крещатику, у нее было много цветов, гиацинтов. Вдруг она стала падать и наступила темнота. На ее счастье, она упала под дрожки, и падающие следом камни не попали в голову, а только в спину. Начала задыхаться, старалась меньше дышать. Наконец ее выкопали.

Катя упала направо, а Евгения Константиновна налево и успела выскочить из дрожек на необвалившуюся часть.

Потом в дом начали приходить спасатели. Сначала я благодарил и давал широко. Количество спасателей увеличилось, стал давать меньше, пока денег не осталось совсем.

Крещатик — это глубокая ложбина между гор, размываемая ливнями. В этом месте недостаточно хорошо было засыпано, верхний слой размылся, пока не обвалился. Лошадь пристрелили, потому что ее не могли вытащить — было очень глубоко, до шести метров.

Как я стал правым

Я мог бы кончить университет еще в 1899 году, но запоздал на год по причине так называемых университетских беспорядков.