Любовь Федоровна Воронкова

Детство на окраине

До революции улица Дурова называлась Старой Божедомкой. Старая Божедомка была и не велика и не широка, немножко кривая, немножко горбатая. Двухэтажные деревянные дома стояли тесной чередой, окруженные дощатыми заборами, с колодцами и сараями во дворах.

В одном из этих домов, одетом в белую штукатурку, жила та маленькая девочка, Соня Горюнова, о которой пойдет рассказ. Дом этот редко бывал белым, его белили только раз в году — к пасхе. А так он обычно пестрел грязными брызгами, которые летели из-под колес с булыжной мостовой. На воротах этого дома висела дощечка — вывеска, на которой был нарисован коричневый кувшинчик. Вывеска означала, что во дворе живет молочница. А молочница эта была Сонина мама.

Утро

Первым во дворе проснулся дворник Федор. Все лето, до самых заморозков, он спал в дощатой, с почерневшей крышей сторожке. Часов у него не было. Но, как только начинала сквозить в щелястые стены утренняя свежая голубизна, Федор вставал, надевал картуз, брал метлу и шел разметать двор.

Федор подметал всюду очень старательно — он боялся хозяина. А то выйдет старый домовладелец Лука Прокофьич, глянет туда-сюда из-под седых бровей, да и заметит где-нибудь мусор — рассердится. А рассердится, так и прогнать может. Дом — его, двор — его и дворник — его. Хочет — держит Федора, а хочет — прогонит. А куда пойдет Федор, если у него никакого ремесла нет в руках?

Пока дворник широко размахивал метлой, во двор вышел Иван Михайлович Горюнов, Сонин отец. В выцветшем картузе, в холщовом фартуке, в рубахе с заплатами, в грубых сапогах, он прошел на задний двор. Там, тесно прижавшись друг к другу, ютились сараи. В одном из этих сараев стояла большая рыжая лошадь ломового извозчика Алексея Пучкова, которого прозвали Пуляем. В другом лежало сено, жмых, овес. А в самой глубине помещался коровник.

Сонин отец прошел по дощечкам, лежавшим среди никогда не просыхающей здесь грязи, и открыл обитую рогожей дверь. Теплый запах жмыха и сена вырвался оттуда. Три толстые коровы повернули к хозяину свои рогатые головы и, лежа, смотрели на него, ленясь подняться.

— Ну, ну, вставайте! — негромко прикрикнул на них Иван Михайлович. — Эко, вы!

Коровы одна за другой, сопя и вздыхая, начинали подниматься, погромыхивая цепями, висевшими у них на шее. Приходилось держать их на цепях; коровам было тяжко и скучно стоять в душном коровнике, и они постоянно рвались на волю. Особенно неспокойной была рыжая с белыми пятнами, крупная, как буйвол, Дочка. Как донесет ей иногда ветер запах травы, запах свежей зелени, так она и начинает бушевать. Другой раз вырвет цепь из стены, выскочит во двор и примется бегать, прыгать, хвост трубой, как у маленького теленка, а сама ревет, радуется, озорничает. Весь двор изроет копытами.

А народ в это время со двора бежит кто куда. Бегут наверх, к Горюновым:

«Скорей! Корова оторвалась!»

Но и хозяина своего Дочка не очень слушалась. Подпустит поближе, поглядит на него озорными глазами и опять ринется бегать по двору. Пока-то он ее поймает, ухватит за цепь и отведет обратно в коровник…

Сонин отец открыл коровник, взял вилы и принялся чистить стойла. Утро стояло свежее, тихое, только вдали, за воротами, позванивали трамваи. Пахло тополями, которые зеленели над забором соседнего двора. Дочка подняла голову и начала принюхиваться, выкатив свои круглые озорные глаза.

— Я тебе погляжу! — пригрозил ей Иван Михайлович. — Я тебе!

А сам подумал:

«Травки бы им! Да где ж взять-то?»

Иван Михайлович дал коровам сена, взял две большие бадьи и отправился на колодец за водой.

Колодец стоял посреди двора, он был словно маленький островерхий голубой домик с большим железным краном и с длинной железной ручкой. К этому колодцу женщины приходили полоскать белье, ставили корыто прямо под кран, полоскали, синили и тут же выливали воду. Около колодца всегда было мокро, и ручьи от него, мыльные, подсиненные, бежали по канавке на улицу.

Не сочтешь, сколько раз ходил Сонин отец туда и обратно с тяжелыми бадьями — воды коровам нужно много. Иван Михайлович был молодой, голубоглазый, с желтыми усами и румяным лицом и никакой работы не боялся. А все-таки тяжелые бадейки понемножку горбили ему спину.

Пока отец таскал с колодца воду, вышла доить коров Сонина мать, Дарья Никоновна. Не хотелось ей каждое утро вставать в шесть часов. Все во дворе еще спят, занавески в окнах задернуты, а она с белым ведром и бидоном идет в коровник. Но что же поделаешь! Полежала бы подольше, да коровы не дадут, начнут сердиться, реветь — доить пора, молоко подошло!

В эти голубые утренние часы Соня очень любила выходить во двор. Никого нет, все ребята еще спят, лишь куры копаются под забором. А Соня, тоненькая, со светлыми, слабо вьющимися волосами, стоит одна среди чисто подметенного, словно праздничного двора, смотрит кругом и молчит. Во дворе свежо, тихо, над головой широкие ветки старого клена, нарядные зубчатые листья чуть-чуть покачиваются, и солнечные лучи желтыми кружочками падают сквозь них на землю…

Соня вышла из-под клена, подняла кверху глаза. Над крышами голубело чистое небо. Зеленые тополя поблескивали веселой листвой. Их ветки склонялись к самому забору. А за этим забором дом Подтягина — чужой двор, чужие мальчишки и девчонки. Хорошо, что забор такой крепкий и плотный, а то бы они прибегали сюда и дрались. Ребята с чужих дворов всегда дерутся.

Соня немножко попрыгала через канавку с засохшей синькой. Нашла куриное перышко-пушок и пустила его по ветру. Ветерок подхватил перышко и понес его все выше, выше… Соня долго глядела, как оно исчезло где-то в синем солнечном воздухе…

Потом Соню поманила к себе деревянная лавочка, врытая в землю у забора под тополями. В сумерки на этой лавочке обычно сидят жильцы дома Прокофьева, сидят, дышат воздухом, отдыхают после работы. Сонина мама тоже иногда выходила посидеть, поболтать с соседками. Она брала с собой бидон с молоком и кружку. И если кто-нибудь приходил за молоком, то мама кричала:

«Сюда! Сюда, пожалуйста!»

И тут же, на лавочке, наливала покупателю молока.

Сейчас на лавочке никого не было, теплый солнечный свет лежал на ней. Соня села, поболтала ногами. В эти часы весь двор был ее — и клен ее, и лавочка ее, и колодец ее… Она запела тонким голоском песенку. Тишина во дворе была тоже ее — какую хочешь песенку, такую и поёшь!

Отец и дворник Федор встретились у колодца, приподняли картузы, поздоровались.

— Что, голова, — сказал Иван Михайлович, — никак, тебя вчера опять к Исусу звали?

Соня перестала петь, прислушалась. Как это — к Исусу? К Исусу Христу? А разве он живет где-то здесь и к нему можно ходить?

Дворник оперся на метлу, поправил картуз, крякнул:

— Ходил.

— По каким же делам?

— Да все то же да про то же. Эва, уж сколько лет прошло, а все про пятый год поминают! На Прохоровской фабрике, видишь, опять рабочие пошумели…

— Ну? Шибко?

— Да не шибко. Кому шуметь-то? После пятого — кто в тюрьме, кто в могиле. А уж хозяева напуганы. Похватали кое-кого. А кто успел — убежали.

— Ну, а тебя-то чего звали? Ай, ты фабричный?

— Да за старое все. — Федор усмехнулся, покачал головой. — С пятого года на заметке. Мальчишкой совсем тогда я был. Студенты на нашей улице начали баррикаду эту самую строить. Гляжу — ворота снимают со дворов да тащат на мостовую. Я тут и подхватись им помогать. А потом и со своего двора ворота снял — тоже в эту баррикаду стащил. Доски тащим, камни, что попало. И я тут стараюсь. Спроси — зачем? А я и не знаю. Только думаю: если за рабочее дело, значит, помогать надо! И вот поди ж ты, приметил меня городовой. С поста-то он убежал, а сам из-за угла поглядывал.

— Что ж ты, в тюрьме сидел за это?

— Не сидел. Оружия-то при мне никакого. Ну, и отпустили. А на заметку, вишь, взяли. Как где пошумят, так и меня за бока. Не снимаю ли я, дескать, опять ворота…

Соня слушала и ничего не понимала. Какие-то баррикады, зачем-то ворота надо было снимать да тащить на мостовую… Она слезла с теплой от солнца скамейки и направилась к отцу. Вот она сейчас подойдет к нему, ухватится за край его холщового фартука и получше прислушается, о чем это они говорят.

Но тут Соня увидела, что в глубине двора над зубчатым забором покачиваются красные цветы. Откуда они взялись? Когда они распустились? Словно боясь вспугнуть чудесное видение, Соня направилась к этому забору. Это был очень высокий забор и такой плотный, что ни одной щелочки не сквозило в нем и никак нельзя было поглядеть на этот двор. Над забором поднимались огромные деревья с темной листвой, словно оберегая какую-то тайну. Но однажды из-за этого неприступного забора прилетело несколько ярких маковых лепестков. И Соня все поняла. Там, за темными деревьями, цветет волшебный сад, полный алых цветов. И в саду стоит волшебный домик, весь золотой и серебряный. И в том домике живут веселые феи. У них всегда праздник, они поют, играют и танцуют, у них всегда солнце… Но они сторонятся людей, прячутся от них, потому и построили себе такой высокий забор.

И вот сейчас Соня увидела краешек того чудесного сада. Над серыми зубцами поднялось и расцвело за ночь несколько стеблей с красными цветами. Цветы покачивались от ветерка и глядели сверху на Соню, показывая свои золотые сердечки.

— Ой, какие! Ой, какие! — шептала Соня, слегка всплескивая руками. — Ой же, какие!

Соня еще в жизни своей не видела таких необыкновенных цветов. Ну, разве это не правда, что там в волшебном саду живут феи?

Утро разгоралось. В домах начали открываться окна. Уже несколько раз сходила на колодец за водой чернобровая прачка Паня. Уже Сонина мать прошла из коровника с полным бидоном парного молока. Ломовой извозчик Алексей Пуляй запряг свою рыжую лошадь в огромную плоскую телегу — полок — и уехал. Скоро выбегут ребята из всех квартир — и Сонино утро кончится, и она уже не будет владеть двором.

А пока еще двор принадлежит ей. Соня нашла острую щепочку и, откидывая рукой волосы, которые то и дело свешивались на глаза, принялась рисовать на земле под кленом. Места было много, рисуй что хочешь; это не то что листок бумаги, где ничего не умещается. И Соня нарисовала домик с трубой, из которой шел дым. Нарисовала целую стаю петухов и кур, каждая курица была ростом с домик. А потом принялась рисовать барыню. Соня больше всего любила рисовать людей и особенно барынь в шляпах, которых видела на улице. «Барыню» она затеяла большую. Под кленом уместилась только голова и шляпа, а руки и юбка потянулись через весь двор, к колодцу.

Но в это время во двор въехал водовоз. Смирная пегая лошадка прошла мимо колодца и встала копытами прямо на Сонину «барыню». На телеге у водовоза стояла огромная бочка со свежей водой; слышно было, как она плещется о деревянные стенки.

— Вода приехала! Вода приехала! — закричал во весь голос молодой водовоз, чтобы всему двору было слышно.

Он налил ковшом воды в высокие узкие ведра и понес в квартиры. Это была чистая вода, а из колодца воду люди пить не могли — она пахла плесенью и железом.

Соня побежала домой. Водовоз привез воды — значит, мама сейчас будет ставить самовар. Соня поднималась по деревянной лестнице с узкими перилами и точеными балясинами к себе домой, на второй этаж. А следом за ней поднимался, тяжело ступая по скрипучим ступенькам, водовоз с двумя ведрами, полными воды.

В кухне мама уже поджидала его. Она приготовила водовозу два пустых ведра и две копейки денег — по копейке за ведро воды. Водовоз перелил воду, взял деньги и загремел сапогами вниз по лестнице.

А в кухне уже дотапливалась большая русская печка, и мама выгребала кочергой грудку горячих оранжевых углей для самовара. Во всех комнатах уже шевелились и переговаривались жильцы.

Начинался день.

Жильцы

Сонин отец, Иван Михайлович, снимал у домовладельца Прокофьева квартиру из четырех маленьких комнат. Он считался квартирным хозяином, а Дарья Никоновна — квартирной хозяйкой.

В то время в Москве народу было не так много. И квартир было свободных сколько хочешь, где нравится — там и снимай. Однако простой рабочий люд ютился в тесных комнатушках, а то и вовсе в углах, на «койках», потому что платить за хорошую комнату было не под силу.

Так и здесь получилось. Квартирные хозяева Иван Михайлович и Дарья Никоновна могли бы занять хоть все четыре комнатки. Однако они жили в одной, да и то в проходной, а остальные три сдавали жильцам. Тесно и неудобно им было, но приходилось терпеть, иначе и концов с концами никак не сведешь.

Через их комнату ходили жильцы — Сергей Васильевич, приказчик из магазина богатого обувщика Видонова, белесый, прилизанный, всегда чем-то недовольный, и его жена Дунечка, гладильщица из прачечной Палисандровой.

В другой комнате, с окном во двор, жили слесарь Дмитрий Кузьмич и его жена Анна Ивановна. Кузьмич, тихий, строгий человек, рано уходил на работу. Анна Ивановна работала дома: она была цветочница, делала искусственные цветы.

В комнатке за печкой, самой маленькой, жил молодой художник Никита Гаврилович. Он был горбатый, грустный и очень бедный. Ничем не покрытый стол, две табуретки, закапанные краской, узкая койка, застланная серым одеялом, — вот и все, что у него было.

Зато среди комнаты стоял мольберт, и Соня очень любила, пробравшись к художнику, смотреть, как он пишет. Отец звал его «богомазом», потому что он ради заработка иногда писал иконы для церквей. Он и маме написал икону за несколько кружек молока. На этой иконе была нарисована святая Дарья и святая Софья. А над ними, на облаках, сидел сам бог, с большой седой бородой. Эта икона висела в углу над маминой кроватью, и все крестились на нее, садясь обедать или ужинать.

У Дарьи Никоновны жильцы жили подолгу. Комнатки были тесные, зато дешевые, а для бедного человека это было главное. Дарья Никоновна умела ладить с людьми, в квартире у нее был порядок, никто никогда не ссорился, никто не запирал своих дверей. Так и жили, будто одна семья: вместе стряпали у большой русской печки, вместе проводили вечера после трудового дня, вместе праздновали праздники.

Соня входила ко всем жильцам когда хотела — и все встречали ее приветливо: она была тихая, застенчивая, никому не мешала.

Соня любила смотреть, как работает Анна Ивановна, как она быстро и ловко приклеивает обернутые зеленой бумагой проволочки — стебельки — к зеленым лакированным листочкам.

С Дунечкой у Сони была нежная дружба. Дунечка давала ей поиграть хорошенькими фарфоровыми куколками, которые стояли у нее на столике у зеркала. Что это за куколки были! Крошечные маркизы в розовых и голубых нарядах, кавалеры в кафтанах с золотом и в белых чулках. Там была и маленькая фарфоровая карета с лошадками. Золотые дверцы кареты открывались, и в нее можно было сажать этих куколок и катать по столу. Соня играла, а Дунечка в это время что-нибудь рассказывала ей — то сказку, то басенку, — то учила петь какую-нибудь песенку.

Но эти теплые счастливые минуты длились недолго. Хлопала входная дверь, и в кухне слышался голос Сергея Васильевича. Соня тотчас вылетала от Дунечки в свою комнату. Дунечка поспешно убирала игрушки и, вся какая-то трепетная и настороженная, встречала мужа. Дунечка почему-то его очень боялась, она всегда кротко глядела на него своими синими глазами, будто в чем-то виноватая. А он, насупив белесые брови, проходил в комнату, ни на кого не глядя и ни с кем не здороваясь.

Анна Ивановна иногда удивлялась:

«И что это она дрожит перед ним, как тростинка на ветру? Уж был бы красавец какой, а то ведь ни кожи, ни рожи. Так — обмылок!»

Жильцы все вставали рано. Когда Соня прибежала со двора, Кузьмича уже не было — ушел на работу. И Дунечка ушла. Сергей Васильевич тоже собирался уходить. Он вышел с чайником в кухню побритый, с напомаженными волосами и при галстуке. Только один Сергей Васильевич во всей квартире носил галстук — может, поэтому он и глядел на других свысока.

— Самовар поспел? — спросил он.

— Поспел, Сергей Васильич, — приветливо ответила Дарья Никоновна, — заваривайте!

Большой самовар, с медалями на «животе» и с именем заводчика Баташова, уже пускал пары, стоя на полу у печки. Сергей Васильевич заварил себе чаю и, забыв сказать спасибо, ушел в свою комнату. Он каждый раз это делал небрежно и снисходительно, будто Дарья Никоновна сама должна говорить спасибо за то, что он берет кипяток из ее самовара, и за то, что он разговаривает с ней, и за то, что он живет у нее на квартире.

Соня умылась над кадушкой свежей холодной водой и побежала в комнату утираться.

Дарья Никоновна загребла жар, поставила в печку чугунки — и свои и жильцов. Пришел Иван Михайлович — он наконец управился с коровами. Вымыв руки, он подхватил кипящий самовар и отнес его в комнату.

Можно бы уже сесть за стол, напиться чаю, отдохнуть, но не тут-то было. Начали приходить покупатели.

— Кружку молока.

— Две кружки.

— Полкружечки, пожалуйста.

Кружка молока стоила пять копеек. Но иным покупателям и это было дорого, приходилось брать всего лишь полкружки — для ребенка.

Покупатели приходили одни и те же, из года в год. Недалеко, на углу Четвертой Мещанской, торговала молочная известного в Москве Чичкина. Это была хорошая молочная, вся блестевшая белым кафелем. Там всегда были отличные продукты — сливки, сыр, масло. И все-таки многие шли за молоком к Дарье Никоновне. Одни любили парное молоко, прямо из-под коровы, а для других было важно, что оно здесь хоть чуточку, да подешевле.

Наконец молоко кончилось, хозяйка управилась.

— Анна Ивановна, чай пить!

— Иду!

Отец уже сидел за столом с газетой в руках. Анна Ивановна пришла со своей чашкой, с сахаром и хлебом. Она была как своя в этой семье. Небольшая, ладная, с бойкими светло-карими глазками, с маленьким пучком на макушке, она проворно и легко ходила по квартире, охотно разговаривала, охотно смеялась. На Сонин взгляд, Анна Ивановна была некрасивой. Соня почему-то накрепко была убеждена, что красивым может быть лишь тот человек, у которого черные волосы и черные глаза, а ведь Анна Ивановна была вся светлая, пепельная. Маму Соня считала гораздо красивее: у мамы волосы темные, с блеском, и ресницы темные, и брови. Только вот жалко — у нее были светлые серые глаза!

Соня уселась рядом с отцом. Мама налила всем чаю с молоком. Соне выдала шесть малюсеньких кусочков сахару — это была ее порция. Сахар в доме экономили: не господа, чтобы внакладку пить…

— Богомаза-то зовите, — сказал отец, не отрываясь от газеты.

— Никита Гаврилыч, идите чай пить! — крикнула Дарья Никоновна.

— Спасибо, не хочу, — глухо отозвался из-за стены художник.

— Гордец! — Анна Ивановна покачала своей пепельно-пушистой головой. — Губы толще — брюхо тоньше.

— Снеси ему, что ли… — сказал отец маме.

Но Соня быстро вскочила со стула:

— Я снесу!

Мама налила чаю в большую кружку, положила на нее сверху ломоть ситного и кусок сахару:

— Неси. Не урони смотри!

Соня взяла двумя руками кружку и тихонько, шаг за шагом, стараясь не плескать чай, отправилась к художнику. Вышла в кухню, обогнула большую печку, благополучно прошла мимо ухватов, стоявших в углу, мимо лестницы, по которой лазили на печку. Вот и дверь…

— Откройте, — тихо попросила Соня.

Художник молча открыл. В левой руке он держал круглую палитру с красками. Соня, не поднимая головы, поставила чай на пеструю от красок табуретку и поскорей убежала.

— Отнесла! Не уронила! — весело похвалилась она и снова залезла на свой стул.

— Спасибо-то хоть буркнул? — спросила Анна Ивановна.

— Нет.

— Я так и знала.

— А уж вам непременно поклоны нужны! — сказал отец. — Эко вы какие! Легко ли человеку куски-то принимать? Лучше дать, чем принять.

— Да мы ничего не говорим, — остановила его мама. Она уже испугалась, как бы он нечаянно не сказал Анне Ивановне чего-нибудь обидного.

— Пап, а где Исус живет? — вдруг спросила Соня.

Все переглянулись, отец опустил газету.

— Какой Исус?

— Ты что это? — удивилась мама. — Как это — где живет? Раз он сын божий, значит, и живет на небе.

— А как же Федор к нему ходил? Он сам папе сказал.

Анна Ивановна рассмеялась, а мама пристально посмотрела на отца:

— Опять что-нибудь глаголил?

— Да ничего не глаголил! Чего мне глаголить? Чего ты все боисси? В участок Федора звали, ну и всё тут.

— А он сказал — к Исусу ходил! — вмешалась Соня.

— Так это и есть к Исусу! — объяснила Анна Ивановна. — В участок, значит, в полицию. А что к Исусу — так это только говорится.

Соне стало скучно. А она-то уж думала, что и правда люди могут к Исусу ходить.

— Помню я этот пятый год! — начала Анна Ивановна. — Понесла я одной купчихе заказ, букет она заказала. Богатый букет! Сирень фарфоровая с шелковыми листьями, недели две сидела с этой сиренью. Иду, и вдруг — батюшки! — на Тверском бульваре солдаты из ружей палят. В кого же, думаю, али война? Гляжу — молоденькие бегут студенты, в шинельках своих. Бегут и падают. А тут их сестры милосердия из-под пуль тащат, раненых-то, тоже молоденькие! Они этих раненых на извозчиков — увезти скорей, чтобы не забрали. А офицер команду дает — стрелять по извозчикам! Ну, уж тут я вижу — спасаться надо, да и давай бог ноги. Ужасти, что было!

— Да, было… — задумчиво сказал отец. — Рабочие за свои права воевали. Только война-то неравная была. У них прокламации, а у солдат пушки.

— А студентам чего было лезть? — возразила Анна Ивановна. — Учишься — ну и учись!

— Молодежь-то, она всегда горячо за справедливость встает…

— Ну и как же вы, Анна Ивановна, тогда выбрались? — прервала его мама. — С Тверской-то? Помню, тогда и переулки проволокой запутаны были…

— Уж и не знаю. Бежала без памяти, весь букет растрепала. Как берегла его, а все-таки попортила. Фарфор-то — он нежный, кое-где осыпались цветочки. Опомнилась, гляжу — я в Гранатном переулке. Ну, тут тихо, спокойно. Дома старинные, особняки. Барское место, бунтовать некому.

— А чего барам бунтовать? — сказал отец. — Кабы они погнули спину-то от зари до зари да в получку получили бы, что и считать нечего, может, и они бы…

— Пей чай-то, остыл совсем! — снова остановила его мама. — Да скажи, что там в газетах новенького?

— Происшествия какие есть али нету? — спросила и Анна Ивановна.

— Вот тут новости-то какие! — Отец поудобнее сложил газету. — Пишут — скоро и у нас, на Божедомке, тоже водопровод прокладывать будут.

Всем стало интересно. И больше всех — Соне.

— Какой водопровод?

— Да такой. Вода по трубам прямо в квартиру пойдет.

— Хорошо бы! — вздохнула мама. — Лей сколько хочешь. И водовозу не платить. А то ведь шестьдесят копеек каждый месяц выложи.

— И до чего додумаются люди, а? — сказала Анна Ивановна. — Уму непостижимо!

— А как же она будет по трубам на второй этаж течь? — не унималась Соня.

Но никто этого не мог объяснить — ни мать, ни отец, ни Анна Ивановна. Они еще и сами никогда не видали водопровода.

А Соне уже и тут померещилась какая-то сказка. Случится что-то чудесное, что-то необыкновенное. Для нее всюду случались чудеса!

Соня заблудилась

День стоял очень жаркий. Во дворе почему-то никого не было. Соня послонялась по двору, нарисовала на заборе углем девочку и собачку, поискала стекляшек, но ничего не нашла. Скучная, сонная, жаркая тишина повисла над двором, над домом, над всей улицей. Только изредка с резким звоном проходил мимо ворот трамвай.

И тут Соне пришло в голову: а что, если сходить к Макарихе?

Соня тихонько подошла к воротам, открыла калитку и выглянула на улицу. Мама не велела ей одной выходить со двора, она каждый раз строго наказывала:

«Только смотри на улицу не ходи! Заблудишься! Под трамвай попадешь!»

Да Соня и сама не ходила на улицу — боялась. Она только открыла калитку и остановилась. Неподвижный густой зной лежал на узком тротуаре, на булыжной мостовой. Среди булыжника жарко блестели трамвайные рельсы.

Прохожих было мало, народ словно попрятался от жары.

Вот проехал извозчик на пролетке. Везти ему некого, он слез с козел, да и уселся в пролетку сам. Сидит и дремлет с вожжами в руках. И лошадка его, переступая нога за ногу, наверное, тоже дремлет…

Соня осмелела и вышла на тротуар. Отсюда, от ворот с кувшинчиком, начинался огромный, чужой, полный опасностей мир. Если посмотришь направо — улица уходит в гору и теряется среди незнакомых домов. А влево — бежит вниз, к самому Екатерининскому бульвару. А там, около бульвара, на углу сидит их соседка Макариха.

Макариха была торговка. А весь товар, которым она торговала, весь ее магазин помещался в небольшой белой корзинке. Но сколько радостей лежало в этой корзинке! Пряничные рыбки — розовые и белые, пряничные петушки, лошадки, человечки… Конфеты в бумажках и с картинками. Конфеты без бумажек — зеленые, похожие на крыжовник, красные, словно малина, желтые как мед… Мармеладные лапоточки, прозрачные, разноцветные, обсыпанные сахарным песком. Маленькие румяные яблочки. Жесткие темно-коричневые сладкие стручки. Китайские орехи в шершавой узорчатой шелухе…

Вот эта корзинка и вызывала теперь Соню со двора, она-то и заманивала ее в страшную и неизвестную даль на угол, к Екатерининскому бульвару.

Соня облокотилась на каменную тумбу, которая стояла у ворот, и долго смотрела в ту сторону. И вдруг решилась, и с душой, полной страха, пустилась в путь.

То бегом, то шагом, Соня пробиралась по улице. Если встречались прохожие, она съеживалась и, уступая дорогу, почти прижималась к стене. Чужие дома глядели на нее строго и недружелюбно. Чужие калитки грозили опасностью. Мало ли кто может выскочить оттуда! Или собака, или какой-нибудь мальчишка, который обязательно отколотит. Или вдруг выйдет нищий с сумой, схватит ее за руку, да и уведет куда-то…

Может, остановиться? Может, вернуться, пока еще недалеко родная калитка с коричневым кувшинчиком?

Но Сонины ноги то шли, то бежали все дальше и дальше. Вот уж и вернуться стало нельзя: калитка теперь так же далеко, как и тот угол, где сидит Макариха.

Казалось, что прошло очень много времени. Волосы на лбу у Сони взмокли от жары, сердце устало от страха. И зачем только ушла она со своего двора!.. Но тут она увидела, что улица кончается. Вот большой светлый дом с башенкой, вот Уголок Дурова, где живут дрессированные звери, а вот и бульвар видно… И на углу, около входа на бульвар, сидит со своей корзинкой ее Макариха в цветастом платье.

Соня без оглядки перебежала мостовую, бросилась к Макарихе и с размаху обняла ее за шею. Вот теперь-то можно вздохнуть свободно, теперь-то ничего не страшно! И на сердце сразу стало легко и весело.

Макариха еще издали увидела Соню. Ее широкое с крупными морщинами лицо ласково улыбалось:

— Ах ты, коза-дереза! Глядите-ка, и сюда прибежала! А уж я давно гляжу — кто это бежит, волосенки по плечам треплются?!

Соня уселась рядом с Макарихой на низенькой скамеечке — эту скамеечку Макариха приносила сюда вместе с корзинкой. Она жадными глазами заглянула в корзинку: много ли еще там добра и есть ли какие обломки? Добра было много, а обломков что-то не заметно. Она вздохнула и поближе прижалась к черной сборчатой юбке Макарихи, усеянной мелкими цветочками. Соня глядела, как подходили чужие люди и брали из корзинки то яблоко, то длинную, как свеча, прозрачную конфету, то горсть орехов… Соня с завистью смотрела на этих людей.

— А зачем ты им все отдаешь? — наконец сказала она Макарихе. — Лучше бы сама съела!

— Если я буду пряники есть, то у меня и хлебушка не станет, — ответила Макариха.

Соня поглядела на нее с удивлением:

— А разве хлеб-то лучше? Небось пряник слаще!

Но Макариха заправила волосы под платок и покачала головой:

— Да я, вишь, что-то сладкого не люблю!

За спиной зеленел старый бульвар. Он был обнесен деревянной решеткой — деревянными палочками, поставленными крест-накрест и покрашенными в темно-бордовый цвет. Но краска полиняла от дождей, выгорела от солнца, видно покрасили эту решетку давным-давно, да так и забыли про нее.

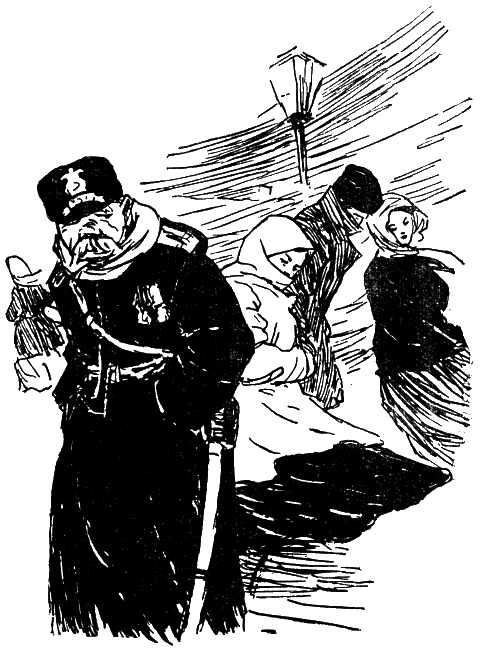

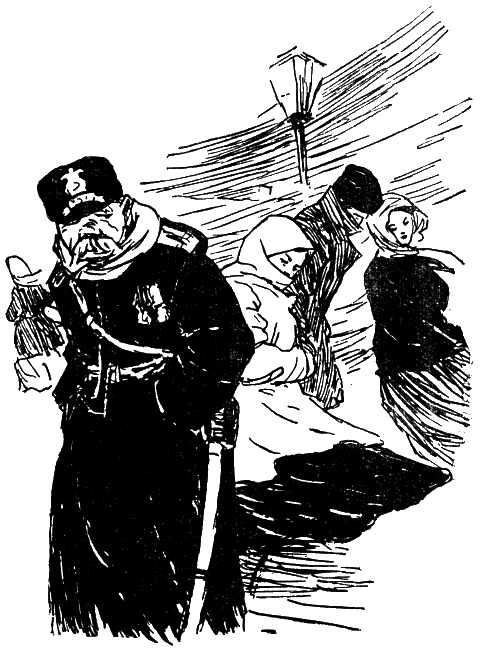

Слева, на зеленом пригорке, красовалась красная кирпичная церковь Ивана-Воина, ее маленькие золотые главы горели на солнце. На перекрестке Старой Божедомки и Самарского переулка жарился на солнце неподвижный городовой с саблей на боку и в фуражке с кокардой. От булыжной мостовой несло зноем, хотя солнце уже склонялось к невысоким трубам домов. Наверное, это и есть тот самый городовой, который потянул Федора к «Исусу». Вишь, хитрый какой, будто и не смотрит ни на кого, а сам все примечает!

Соня встала и подошла к изгороди бульвара. Ох, какой там огромный тенистый лес, какие полянки, полные травы и цветов, какие светлые дорожки!

— Можно, я похожу по дорожкам? — спросила Соня.

— Заблудишься, — ответила Макариха.

— Не заблужусь! Я недалеко.

— Смотри только цветы не рви, а то тебя городовой в участок заберет!

Соня робко вошла на бульвар. И сразу оказалась в прекрасной волшебной стране. Купы деревьев поднимались в самое небо — так они были высоки. В зеленых кустах щебетали птицы. Ровные, чисто выметенные дорожки, пестрые от солнечных зайчиков, заманивали Соню куда-то в зеленую солнечную даль. По обе стороны поднималась высокая густая трава. А в траве цветы! Какие-то белые с зубчатыми лепестками, и желтые, блестящие, будто сделаны из золота, и лиловые маленькие колокольчики с желтым язычком…

Соня забыла наказы Макарихи и про городового забыла. Она перешагнула через низенькую загородочку и вошла в траву. На бульваре никого не было, никто не видел Соню. Она ходила по траве, еле пробираясь в густой свежей зелени, наклонялась к цветам. Каждый цветок удивлял Соню, каждый цветок ее радовал. Она разглядывала их лепестки, их тычинки и надивиться не могла — как же хорошо они все сделаны, как красиво раскрашены! «Не рви цветы». Да зачем же она будет их рвать и портить?

Соня ходила по луговине под деревьями и смеялась — такая она была счастливая! И сама не заметила, как под деревьями сгустились и потемнели тени.

Вдруг она вспомнила, что обещала не уходить далеко. Она выскочила на дорожку и побежала к Макарихе.

На бульваре стояла сумеречная тишина. Соне было и страшно одной и весело. Ветерок раздувал ее загнутые на концах волосы, ноги так сами и подпрыгивали. Вот сейчас дорожка повернет к выходу, и Соня выбежит прямо к Макарихе. А потом они еще немножко посидят и пойдут домой. И уж тогда-то Макариха обязательно достанет ей со дна корзинки какой-нибудь попорченный, не годный к продаже гостинец. Но сломанный пряник разве не такой же сладкий, как целый?

Дорожка повернула и… уперлась в плотную решетчатую изгородь. Соня остановилась с разбегу. Что такое? Ведь это та же самая дорожка, по которой она вошла в парк! Откуда же тут взялась изгородь? Может, ее поставили, пока Соня бегала по траве?

Она подошла ближе. Нет, изгородь старая и земля около нее твердая, как асфальт. Соня поглядела сквозь изгородь, хотела позвать Макариху, чтобы она выручила ее. Но и Макарихи на углу не было. Неужели она ушла домой и оставила Соню здесь одну, среди деревьев и наступающего вечера?

Соня отошла от изгороди и, растерянная, побрела по дорожке. Весь мир вдруг как-то перевернулся, выход из парка закрылся, Макариха пропала, Старая Божедомка исчезла… И Соня осталась одна.

Соня не знала, что ей делать. Она шла и тихонько плакала. По бульвару изредка проходили какие-то люди. Но Соня боялась подойти к ним.

Неожиданно перед Соней остановились двое незнакомых людей — один совсем молодой, другой с бородкой и с усами. Бородатый наклонился к ней:

— Девочка, ты что плачешь?

Соня посмотрела на них сквозь слезы. Это были «господа» — в шляпах и штиблетах. У них во дворе всех, кто носил шляпу, называли господами.

Соня всхлипнула и сказала, что заблудилась. А сама подумала:

«А что спрашивают? Ведь они же чужие, нашего дома не знают!»

— Ты где живешь? Как улица твоя называется?

Соня ответила без запинки:

— Старая Божедомка, дом номер шестнадцать, квартира номер четыре.

Они оба рассмеялись:

— Какая маленькая, а свой адрес знает!

Ведь им было неизвестно, что мама, наверное, сто раз заставила Соню повторить этот адрес. Вот и пригодилось!

Господа взяли Соню за руки и повели. Ей казалось, что они ведут ее куда-то совсем в другую сторону. Соня ничего не узнавала вокруг и совсем примолкла от страха.

Они уже вышли из парка — выход почему-то оказался совсем не там, где его искала Соня. Изгородь словно сама раздвинулась, и дорожка свободно вышла на тротуар. А вот и зеленый пригорок и церковь Ивана-Воина с уже погасшими куполами… А вот и знакомый угол, где всегда сидит Макариха, на земле даже ямки от ее скамеечки видны. А там, дальше, Уголок Дурова и дом с башенкой.

Соня сразу повеселела:

— Теперь я сама!

Но бородатый не выпустил ее руки.

— Нет, нет, уж мы тебя, сударыня, до самого дома доведем!

Они довели ее до самой калитки с коричневым кувшинчиком. И во двор вместе вошли. Чернобровая прачка Паня как раз полоскала белье у колодца.

— Где квартира номер четыре? — спросил у нее бородатый.

Паня испуганно посмотрела на него и на Соню. Что такое случилось?

— Это молочницына девочка, — сказала Паня. — Ступайте на задний двор, там ее мать сейчас коров доит.

Соня опять попробовала отнять руку, но бородатый господин, а за ним и молодой повели ее к матери.

На заднем дворе было грязно, пахло навозом. Но бородатый не остановился. Ступая по настланным дощечкам, он вошел в коровник. Мама с удивлением взглянула на него из-под коровы.

— А вы знаете, где ваша дочь? — строго спросил у нее господин.

Мама испугалась, вскочила. Отец давал коровам сено — охапка вывалилась у него из рук.

— Надо лучше смотреть за детьми! — сказал Сонин провожатый. — Вот мы привели ее вам.

Отец и мама очень благодарили этих людей, которые тут же и ушли. Иван Михайлович проводил их до ворот с картузом в руке.

А потом отец стал кричать на маму, что она совсем за Соней не смотрит. А мама побежала к Макарихе и стала ее упрекать, что она Соню бросила. А Макариха начала божиться, что не видала, куда Соня скрылась, думала, что она домой убежала. А тихий горбатенький художник Никита Гаврилович вдруг раскричался на всех — вот сколько народу в квартире, а девчонку бросают без призора. Он так бранился, что даже закашлялся. А мама кончила тем, что отшлепала Соню и еще раз строго-настрого запретила выходить за ворота. Ведь некогда же ей было все время смотреть за девчонкой!

Соня подняла рев. И тут отцово сердце не выдержало. Он сходил к Макарихе и принес Соне зелененький мармеладный лапоток, искристый от сахара. Отец не мог выносить, когда кто-нибудь плакал, а уже если плакала Соня — то и подавно.

Свалка

Коровы тосковали в тесных и душных стойлах. У них от долгого стояния безобразно отрастали копыта, приходилось подрезать. Донимала жара, мухи, тянуло на волю… Коровы принимались мычать — то тихо и жалобно, то изо всех сил. Особенно старалась Дочка — ревела на всю Старую Божедомку.

— Травки, что ли, им нарвать где-нибудь… — сказал отец, придя из коровника. — Ревут…

— А ты, Иван Михалыч, сходи к Ивану-Воину, — посоветовала Анна Ивановна. — Я вчера мимо шла — там во какая травища, ужасти!

— Там рвать не велят — церковная!

— А ты потихоньку. Кто увидит-то?

Отец взял мешок и отправился за травой. Соня тоже увязалась с ним: она хотела помогать.

Соня шла рядом с отцом, придерживаясь за край его холщового фартука. Сейчас она уже никого не боялась — ни собак, ни мальчишек, ни нищих. А чего их бояться? Вот он, отец-то!

Как-то незаметно дошли до угла улицы. Зазеленел впереди Екатерининский парк. Вот она и церковь Ивана-Воина — красная с зеленой крышей — красуется на зеленом бугре.

Отец с Соней перешли мостовую, мимо городового, как всегда стоявшего на перекрестке. Городовой то и дело снимал фуражку и вытирал платком голову — жарко ему было стоять на посту среди сонного, залитого солнцем пыльного перекрестка. Соня дернула отца за фартук:

— Пап, а если городовой увидит?

— А что ему — горсти травы жалко, что ли? — ответил отец. — Не с косой ведь идем.

Церковь стояла тихая, безмолвная. Высокая колокольня поднималась над деревьями. Кругом, по бугру, ютились маленькие деревянные домики с ясными окошками — тут жили дьячки, псаломщики. Наверху, у самой церкви, блестел окнами хороший дом из толстых бревен с железной крышей. В этом доме жил сам батюшка, священник церкви Ивана-Воина.

Отец и Соня вошли в ограду. Около церкви никого не было. А трава и в самом деле поднималась кругом выше колен — густая, свежая, цветущая…

— Вот Дочка обрадуется! — сказала Соня.

Они начали рвать траву. Но и охапки не нарвали, как кто-то строго окликнул их. Соня испуганно подняла голову. Отец чуть мешка не выпустил из рук. Прямо перед ними на желтой дорожке, ведущей к церкви, стоял батюшка. Он был осанистый, в черной рясе, с круглой бородой и длинными волосами, падавшими на плечи из-под шелковой шляпы.

Отец сорвал с головы картуз, растерялся.

— Грабитель, — грозно сказал батюшка, — святотатец! Ты знаешь, что за оскорбление церкви — каторга?

— Батюшка, простите… — упавшим голосом сказал отец. — Маленько травы… коровам… Простите, батюшка!

— Простить! — Батюшка повысил голос, глаза его засверкали. — Как я могу тебя простить? Ты не у меня украл. Ты… — он показал рукой на небо, — ты у бога украл!

— Да неужто богу горсти травы жалко?

— А ты еще и кощунствуешь? Придется тебя, братец, отправить в участок. За воровство в святой церкви… Городовой!

— А ты еще и кощунствуешь? Придется тебя, братец, отправить в участок.

Соня заплакала — сейчас отца заберут в участок! Отец тоже сильно испугался. Он стоял понурив голову, мял в руках свой рыжий картуз и только повторял:

— Простите, батюшка… Я ведь не думал… Ведь и трава-то зря у вас пропадает. Простите, батюшка, ради бога!

Батюшка еще долго ругал, стращал и стыдил отца. Слова были страшные, они грозили бедой и на этом и на том свете. А потом сказал:

— Только ради нашего господа бога прощу тебя на этот раз. А придешь еще — не прогневайся! Безбожники, нет у вас смирения перед господом! Уже на богово руку подымаете. Бог — он все видит и слышит! Накажет он тебя, накажет! Я наказывать не буду на этот раз, а он все равно накажет!

Наконец батюшка отпустил их, вернее — выгнал со своего церковного бугра. Даже нарванную траву велел вытрясти из мешка. Отец и Соня пришли домой огорченные, обиженные и с пустым мешком.

— «Не у меня украл. Ты у бога украл!» — с обидой и возмущением повторял отец слова священника. — У бога! Скажи ты пожалуйста! Бог-то велел все богатство нищим да неимущим раздать! А ему — вон что! Горсти травы ему жалко, а он на бога сваливает! «У бога украл»!

— Скажи на милость! — качала головой и Анна Ивановна, которая тут же вышла из своей комнаты. — Углядел долгогривый! Ему из окон-то все видно. С ними, с попами, не связывайся. Упекут, не оглянешься.

— Вот скажу Кузьмичу, как вы тут выражаетесь, — пошутила мама, — он вам даст «долгогривого»!

— А ну его к шутам! — отмахнулась Анна Ивановна и пошла в свою комнату. — Разве старовера переспоришь!

Кузьмич вырос в семье рогожских староверов. Торжественные обряды богослужений, долгие молитвы, непрестанные внушения, что все на свете от бога и что человек прежде всего должен почитать бога — в этом дурмане религии проходило его детство. Ребенок поверил во все — и в то, что бог всемогущ, и в то, что он требует полного повиновения от человека, и в то, что не повиноваться богу нельзя. Так оно есть, так было, так будет.

Детство сложилось нерадостно. Отец умер очень рано. Мать отдала парнишку в учение к меднику. Это был грубый и вспыльчивый человек. Он гонял ученика за водкой, а когда напивался, то все медные тазы и чайники, принесенные для починки, летели парнишке в голову. Только успевай увертываться!

Мальчик подрос, начал понемногу зарабатывать и уже надеялся, что в семье у них начнется хорошая жизнь. Тяжелое разочарование встретило его. Он увидел, что набожная мать его давно уже пьет запоем. То молится, то пьет и что попало тащит из дома.

А потом — трудно и стыдно вспоминать Кузьмичу об этом! — она стала приваживать к водке и его красивую четырнадцатилетнюю сестру Душатку. Кузьмич попробовал образумить их, пристыдить. Но там все уже было утрачено — и совесть и разум. Юноша в горе и в ужасе ушел из дома. А когда мать умерла от белой горячки, он решил, что, значит, так надо было богу. И ни разу не возникло у него мысли о несправедливости и странном жестокосердии бога, которому он молился.

Задумываться Кузьмич стал позже. Он работал слесарем в артели по ремонту домов. Всегда трезвый и до щепетильности честный, Кузьмич видел, что не все на свете устроено правильно. Вот они, мастеровые, работают с утра до ночи, работают трудно, до полной отдачи сил, а заработок — только-только прожить. Может быть, надо бы хозяину платить своим мастеровым побольше и поменьше оставлять себе… Ведь он богатеет их трудами, не своими…

Вот ведь, слышно, шумят на заводах рабочие, требуют, чтобы заработок им повысили, чтобы лечили их бесплатно, чтобы не изнурял их хозяин на работе. Но ведь там, на заводах, их много, рабочих-то. Соберутся все вместе — сила! Да и образованные люди к ним заглядывают, подсказывают, объясняют, что надо делать и как надо делать. А здесь, в артели, что? Попробуй открой рот — хозяин тебя сейчас и по шапке!

Жизнь кружилась однообразно, без ярких событий. Чуть свет — на работу! Придет с работы — поесть, посмотреть газету «Копейку», а там уже и ночь, спать пора. Может, потому он и держался так крепко за своего бога. Религия была для него и отдыхом, и утешением, и праздником. Исконных староверских обычаев Кузьмич не сохранил. Пил и ел из общей посуды, ходил в обычную, не староверскую церковь. Но строго соблюдал все церковные обряды и каждый день, утром и вечером, подолгу молился в своей комнате перед золоченым киотом. Часто слышно было, как он журит Анну Ивановну:

«Аннушка, ты что же ложишься не помолившись?»

«Да я уж молилась, Мить! Ей-богу, молилась!»

«Что же я не видал?»

«Да молилась я, Мить, ей-богу!»

«Ленива ты молиться, Аннушка! Как только бог твои грехи терпит! Неужели спина заболит поклониться? Плохо тебе будет на том

свете!»

Анна Ивановна не возражала… Но молиться и в самом деле не любила. Перекрестилась — и ладно. Однако при Кузьмиче непочтительно выражаться о церкви или о священниках остерегалась. За это он, тихий человек, мог даже и стукушку дать.

…А коровы по-прежнему жалобно ревели на заднем дворе.

Вечером пришла коровница старуха Степаниха с Четвертой Мещанской.

Тогда на московских окраинах немало стояло по дворам коров, лошадей. В маленьких деревянных домах жил народ пришлый, из деревень. В подмосковных деревнях мало сеяли хлеба, да и не очень-то он родился на лесных заболоченных пустырях. Больше жили Москвой. Накосят сена — в Москву, на рынок. Накопят масла, яиц — в Москву. А из Москвы везут хлеба.

Если же хозяйство такое немощное, что и на хлеб продать нечего, шли в Москву на заработки — в полотеры, в дворники, в извозчики. Или заводили коров, торговали молоком. Хорошая корова тогда стоила десять рублей, а плохонькую, деревенскую буренку можно было купить и за пять. Ходить за коровами, кормить, доить хоть и тяжело, но деревенскому люду привычно. Да и за какую же еще работу возьмешься? Никакому ремеслу деревня не обучила.

Молочники держали по три, по четыре коровы. Но прибыль от них была так невелика, что еле хватало прожить с семьей. В деревне скот все лето на пастбище, а тут круглый год надо было покупать коровам и сено, и жмых, и отруби. И за квартиру надо было платить хозяину, и за сараи, да одеться, обуться. А молоко стоило всего пять копеек кружка.

Так и жили: коровы сыты и сами сыты, да и крыша есть над головой. А работа — с утра до ночи, и в будни и в праздник, на всю жизнь, пока руки не отсохнут.

У Степанихи было всего две коровенки, и жили они со своей дочерью рябой Дуницей совсем бедно. Однако Степаниха никогда не унывала, вечно у нее шутки да присказки. А что ж унывать? От этого жизнь не получшает!

— Погонимте коров на свалку, там травка поднялась хорошая, — сказала Степаниха. — Нефедов вон третий день гоняет своих. Городовой видел — ничего не сказал!

Поговорили, посоветовались и решили на другой день отвести коров на свежую травку.

Наутро мама и отец отвязали своих коров и повели на свалку.

— И я! — закричала Соня. — Девчонок позову!

И побежала к своей подруге Шуре.

Шура Селиверстова жила в сером флигеле, и старый клен, который стоял во дворе, глядел прямо к ним в окна.

Соня поспешно поднялась по белой каменной, чисто промытой лестнице. Но не успела она войти в сени, как из квартиры вышла Шурина мать. У нее в руках была большая банка варенья — Шурина мать вышла отнести варенье в чулан.

— Я к Шуре, — робко сказала Соня. — Мы на свалку идем.

— А кто еще идет? — спросила Шурина мать.

— Папа и мама идут. С коровами.

Шурина мать чуть-чуть задумалась, отпирая чулан. А потом покачала светло-русой головой:

— Нет, Соня, твои папа и мама будут смотреть за коровами, а не за вами. Нет, Шура не пойдет на свалку!

Соня огорчилась — Шуру никогда никуда не пускают без мамы! Но она ничего не сказала, спустилась с лестницы и побежала к Лизке.

Лизка была дочка сапожника. Входить к ним надо было с улицы — прямо в сапожную мастерскую. У них над облупленной дверью висела вывеска: «Починка сапог и бареток. Сапожник Очискин», — и по обе стороны двери смотрели на улицу два мутных, вечно забрызганных грязью окна.

Соня только чуть приоткрыла дверь, а Лизка уже увидела ее.

— На свалку? — радостно просипела она. — Пойдем!

Лизка, когда была еще совсем маленькой, очень сильно простудилась. С тех пор у нее почти пропал голос. Она не говорила, а сипела и смеялась так, что и не понять было: не то смеется, не то просто хрипит. Во дворе ее звали Лизка Хрипатая, и она на это нисколько не обижалась.

Уж Лизка-то обрадовалась свалке по-настоящему! У них в комнате никогда не бывало солнца. Да и свету почти не было — грязные окна не пропускали его. Комната была только одна. В углу, под окном — «починка сапог и бареток». Длинный верстак, за верстаком, на «липке», — Лизкин отец, сапожник Очискин. Рядом — его мастер, угрюмый рябой мужик, и мальчик — ученик Ванька, по прозвищу «Лук — Зеленый, молодой». А в другом, в темном углу — кровать, маленький стол и тусклое зеркало. Тут жила, спала и ела семья сапожника Очискина — Лизка и ее мать.

Соня робко стояла у дверей, пока Лизка пыталась причесать свои густые белесые волосы. Сапожник и его подмастерья работали молча, мрачно, с каким-то злым нетерпением. Все они сидели неумытые, со всклокоченными волосами. Мрачнее всех, всех угрюмее и злее работал сам хозяин, Лизкин отец.

На полу, загромождая почти половину комнаты, кучей лежала обувь, принесенная для починки, — сапоги, туфли на высоких, покривившихся каблуках, башмаки на пуговицах… В комнате стоял густой душный запах пыли, вара и старой кожи. Как же не обрадоваться Лизке этой возможности — побежать на свалку, где светит солнце и растет трава!

Когда Иван Михайлович и Дарья Никоновна повели коров по двору, то к ним, вслед за Соней и Лизкой, слетелись почти все ребятишки — Оля Новожилова с третьего этажа, ее сестренка, стриженая Тонька, Сенька-Хромой из шестой квартиры, его брат, худенький, сухопарый Коська, Матреша, дочка ломового Алексея Пуляя, недавно приехавшая из деревни… И все гурьбой отправились на свалку, вслед за коровами.

Сонин отец шел впереди с огромной веселой озорницей Дочкой и маленькой пугливой Рыжонкой. Дочка поднимала свою красивую голову с большими рогами, раздувала ноздри, норовила вырваться. А Рыжонка, наоборот, жалась к хозяину — она боялась трамваев и чужих людей, и ее надо было крепко держать, чтобы она не побежала со страху куда глаза глядят.

Дарья Никоновна вела смирную белогрудую Красотку. Красотка только с любопытством поглядывала по сторонам и послушно шагала рядом с хозяйкой.

Всей гурьбой прошли самое опасное место — мостовую и трамвайные рельсы. Спешили — боялись: вдруг налетит трамвай! Но трамвай по Старой Божедомке ходил так редко, что можно было успеть целое стадо перегнать и еще время осталось бы.

По переулку ребята побежали вперегонки. Коровы тоже прибавили шагу — увидели зеленую траву. Они зафыркали от радости, а Дочка подпрыгнула всей своей многопудовой тушей.

В конце Тополева переулка, примерно в тех местах, где сейчас стадион «Буревестник», лежал пустырь, заросший травой. Среди невысокой травы изредка сверкал золотой цветок куриной слепоты или розовела маленькая веточка гравилата. А ребятишкам казалось, что они попали в зеленый сад. Они с радостными криками побежали по широкой луговине, босиком по мягкой траве — ведь у них-то во дворе и травинки никогда не росло!

На пустыре уже паслись чьи-то коровы. Иван Михайлович и Дарья Никоновна пустили к ним и своих коров, а сами пошли потолковать со знакомыми молочницами, которые сидели среди луговины на старом, давно повалившемся дереве.

Соня глядела кругом так жадно, будто хотела все забрать в свои глаза и унести с собой. Зеленая трава, солнце, цветочки… А дальше, у забора, деревья с темными стволами и длинными, густыми ветвями. И под этими деревьями маленькая речка Синичка. Но туда не стоит ходить — там сумрачно и вязко. И потом, один раз у этой речки нашли мертвого старика нищего, который лежал лицом у самой воды…

— В салочки! — крикнула Оля.

Она прыгала и резвилась. Розовые гладкие щеки ее разгорелись, глаза блестели, и светлые серебристые волосы потемнели и взмокли на лбу от пота.

— В салочки, чур, не я! — подхватила Лизка.

— Ладно! Я вожу! — сказал Сенька-Хромой.

Сенька и в самом деле был хромой, одна нога у него почему-то согнулась в колене и не разгибалась.

Несмотря на хромоту, Сенька бегал очень быстро. Когда случалось играть в «Коршуна», его всегда заставляли быть «наседкой». Ребятишки, уцепившись друг за друга, прятались за широкой Сенькиной спиной от «коршуна». «Коршуном» чаще всего был Сенькин братишка Коська, худенький, белобрысый, цепкий, как репей, и очень азартный. Коська настоящим коршуном носился вокруг, стараясь вырвать кого-нибудь из вереницы. Но Сенька-«наседка» умел защитить своих «цыплят» от самого быстрого «коршуна».

— Я вожу! — еще раз крикнул Сенька и сразу бросился ловить ребят.

Все с визгом и криком разбежались по луговине. Соня очень любила играть в салочки, только почему-то страшно боялась, что ее поймают. Она визжала и убегала изо всех сил, сердце у нее билось, дух захватывало… А Сенька бросился за одним, бросился за другим, да вдруг и припустился за Соней.

Соня бежала, не помня себя, перелетала через кочки, через канавки, бросалась вправо, влево… И вдруг увидела прямо перед собой высокие густые заросли лопухов. Она вскрикнула и, уже забыв, что Сенька ее осалит, бросилась прочь от этого страшного места.

Когда-то давно на этот пустырь привозили всякий городской мусор. Потому и называлось это место свалкой. Потом на этих мусорных кучах, будто на холмах, густо и плотно разрослись могучие лопухи. Они стояли непроходимой чащобой. Серые колючие шарики — «собаки» — целыми корзинками поднимались над огромными листьями. Ребятишки боялись этих зарослей — в них можно было затеряться… И еще неизвестно — может, там жил кто-нибудь страшный… может, прятались какие-нибудь бродяги…

Соня с разбегу бросилась к ребятам.

— Не буду играть! — почти со слезами крикнула» она. — А чего он к лопухам гонит? Хромой бес, пошел в лес!

— А ты чего туда бежишь? — ответил Сенька, будто и не слышал «хромого беса», и тоже с опаской поглядел на неподвижные, дремлющие под солнцем серо-зеленые заросли.

Все притихли.

— А пойдемте вокруг света? — замирающим голосом сказала Оля. Голубые глаза ее стали совсем круглыми от предвкушения приключений и опасности.

У Сони сжалось сердце от сладкого страха.

— Пойдемте… — еле слышно сказала она.

— Только пускай Сенька впереди, — прохрипела Лизка.

— А я, чур, в середке! — поспешно заявила Соня.

— А сзади кто — я, что ли? — крикнул задиристый Коська.

Коська был очень вспыльчивый: сразу покраснеет, как петух, — и в драку. Но его никто не боялся, потому что он был худенький и совсем не сильный.

Наконец договорились и отправились всей гурьбой, держась друг за друга, к дальнему забору, который стоял за лопуховой рощей и огораживал всю свалку. Вдоль забора поднималась зеленая насыпь с узенькой тропочкой поверху. Эта тропочка вела далеко-далеко, на другой конец свалки.

Сенька шел впереди. Хоть и хромой он был, но зато коренастый, сильный и смелый. Ему нравилось, что вся эта мелюзга прячется за его спиной, цепляется за него. И, если бы не он, они бы сейчас все умерли со страху. Но никто не знал, что у Сеньки и у самого замирала душа.

Тропочка шла вдоль забора вокруг всей свалки кате раз над самыми лопухами. Сорвешься с тропочки, так прямо скатишься в лопухи. Ребята шли молча, затаив дыхание, словно боясь громким словом или восклицанием пробудить таинственную жизнь в сумраке бурьяна.

Глухо и пустынно было в этом конце пустыря. Далеко, так далеко, что не докрикнешь, ходили по траве коровы, сидели на упавшем дереве люди. Мама и отец тоже сидели там, Соня видела их. Ей сейчас очень хотелось бы очутиться возле них на солнышке, среди зеленой луговины. Но уже ничего не сделаешь, бурьян загородил дорогу.

— Я один раз видел, как из лопухов оборванец вылез… — обернувшись к ребятишкам, прошептал Сенька. — Морда красная, сам в лохмотьях.

— Ой… — Ребята совсем замерли. Торопливо, боясь хоть чуточку отстать, шагали они по узенькой тропочке.

Соня с тоской поглядывала на лопухи. Ей уже казалось, что верхушки лопухов покачиваются, будто кто-то крадучись пробирается понизу…

«Больше никогда не пойду! — думала Соня. — Только бы пройти! И больше никогда, никогда!..»

А тропке, казалось, и конца нет!

Но вот лопухи стали пониже, пореже. Уж и солнечные просветы начали появляться между ними… А вот лопухи и совсем кончились. Ура!

Сенька с веселым криком бросился с насыпи вниз, на зеленую луговину, на солнечный простор. И все ребятишки со смехом, с выкриками побежали следом. Страхи миновали, опасности остались позади. Если кто и вылезет теперь из страшных лопухов, то их уже не поймает.

Соня подбежала к маме, прижалась к ней.

— Ты чего это дрожишь вся? — спросила мама.

— Очень страшно было, — созналась Соня.

— А зачем же ходить туда?

Соня молчала, опустив глаза.

— Ведь вот боишься, — сказала мама, — а в следующий раз опять туда побежишь!

Соня не отвечала, а сама думала: побежит она туда еще раз или не побежит? Наверное, все-таки опять побежит!

Гроза

Дарья Никоновна осталась пасти коров, а Иван Михайлович пошел домой таскать воду коровам, готовить корм. Ребятишек он забрал с собой: побегали — и хватит, еще малы оставаться на свалке без присмотра. И только одна Соня осталась около своей мамы. Она тихонько бродила неподалеку от нее, отыскивала зубчатые шершавые листья травки-манжетки и собирала «просвирки». Просвирками ребята называли маленькие круглые, как лепешечки, семена манжетки. Соня собирала их и ела, и они казались ей очень вкусными.

Вместе с Дарьей Никоновной пасла коров Степаниха. А на другом краю луговины играли и возились друг с другом двое мальчишек-пастушат Ванюшка и Лешка. Они пасли коров богатого хозяина Нефедова. У Нефедова коров было целое стадо, и сам он их пасти не ходил.

Мама и Степаниха весело разговаривали. Степаниха любила побалагурить. Придумает какую-нибудь смешную историю и уверяет, что это все с ней самой случилось.

— Ну и выпила я рюмочку, — рассказывала она маме, — а закусить нечем. Пошарила по полкам — нашла огурец. Сижу жую. А зубов-то нету. Так и спать легла, а сама все этот огурец жую. Утром просыпаюсь — чем же такое у меня рот набит? Кричу своей: «Дуница! Что это у меня во рту?..» А дочка-то у меня, сама знаешь, какая ласковая: «А я почем знаю! В рот, что ли, я тебе полезу смотреть?..»

Обе, и мама и Степаниха, залились смехом.

— «Зови, говорит, Филата на помощь, а что ко мне пристаешь!» — продолжала рассказывать Степаниха. — А Филат — это садовник, на нашей улице живет. Ну с Филатом-то у нас вот что получилось. Шла я как-то мимо его сада, гляжу — ох, малина хороша! И растет у самого забора. Поглядела я в щелочку — Филата не видать в саду. Оглянулась кругом — и на улице никого нету. Думаю, дай-ка перелезу я через забор, поем малинки, да и обратно тем же путем. И что ж скажешь — полезла. Вскарабкалась. А юбка-то у меня широкая — ну и зацепись я за этот забор, да и повисни! Ой, батюшки! Вишу на заборе — ни взад, ни вперед! Хоть бы юбка-то разорвалась, думаю. А она коломянковая у меня, трещать трещит, а рваться — не рвется! То боялась, как бы этот Филат меня не увидел, а потом гляжу — так и всю ночь провисишь. Давай я этого Филата звать: «Филат! Филат! Сними меня, батюшка!..» Ну что ж скажешь? Пришел, снял. А уж посмеялся надо мной — ну, досыта!..

Сидели, балагурили, хохотали над приключениями Степанихи. И не заметили, как поднялась над луговиной черная туча. Вдруг потемнело, коровы забеспокоились. Дарья Никоновна вскочила — гроза идет! А у нее три коровы и Соня здесь!

Сразу хлынул дождь, засверкала молния. Степаниха повязала потуже платок, потому что ветер срывал его с головы, и поспешно погнала своих коров. Дарья Никоновна не знала, что делать; она старалась удержать около себя Дочку, подзывала Рыжонку и Красотку и совсем растерялась. Иван Михайлович уже бежал ей на помощь. Отец и мама схватили коров за ошейники и почти бегом повели их домой. Соня побежала за ними. Дождик сразу промочил ее клетчатое сарпинковое платье. Но дождик был теплый. Только очень страшно полыхала молния и грохотал гром.

Улицу еле перешли — по канавкам мостовой уже бежали бурливые ручьи. Соне вода была по колено. Она подняла повыше платье, хотя оно и так было мокрое, и перешла ручьи.

Мама с отцом повели коров в стойло, а Соне велели сейчас же идти домой. Анна Ивановна, вся встревоженная, встретила ее:

— Снимай скорее все! Чего же вы домой не шли — видите, гроза?! Ужасти гроза какая, а они там ждут чего-то!

Гром все грохотал, и молнии освещали квартиру белым огнем.

— Ой, батюшки! — Анна Ивановна вздрагивала и крестилась. — Коровы-то не вырвались бы!

Она говорила, а сама уже раздевала Соню, вытирала ее полотенцем. А потом дала ей свою большую шаль:

— Завернись и сиди пока. Сейчас мать придет, платье даст.

Мать и отец тоже пришли мокрешенькие. Анна Ивановна начала браниться, зачем они грозы дождались.

А мама сказала, что она и не видела, как эта гроза налетела.

— Растерялась, что делать, не знаю! Коровы ревут, бросаются… А тут девка у меня. Гляжу — слава богу, сам бежит! А то что и делать — не знаю!

Мама дала Соне чистое платье, ее любимое, зелененькое с цветочками.

— Нехорошая гроза, — сказал отец, поглядев в окно: — либо пожар, либо убьет кого.

— Нехорошая, нехорошая, — согласилась Анна Ивановна. — Я уж поскорей все окна закрыла.

Отец сел в кухне на табуретку: он не хотел следить по квартире грязными сапогами.

— А ты что ж не переоденешься? — Мама протянула ему чистую рубаху. — На вот.

— А чего переодеваться? — сказал отец. — Все равно сейчас опять на дождь идти. Уже двенадцать.

Мама посмотрела на часы. Да, уже полдень. Дождь не дождь, а коров доить надо. И мама принялась готовить доенку, цедилку, бидон для молока…

Соня села играть в куклы. У нее был маленький фаянсовый голышонок, гладкий и белый, как тарелка. Этот голышонок умещался на ладони и был всегда холодненький. Соня любила его, нянчила, купала в миске. Была у нее и кукла, большая, но очень безобразная. Волосы у нее отклеивались, нос был черный, а брови и рот совсем стерлись. Чья-то нянька, приходившая за молоком, принесла ей эту куклу — все равно ее хотели выбрасывать! Соня ее тоже любила и даже больше, чем голышонка. Она ее жалела.

Куклы у Сони жили на подоконнике, среди цветочных горшков, под фуксиями и бегониями. Но только Соня усадила голышонка под цветущей фуксией, чтобы он подышал воздухом, пришла Лизка Сапожникова, вся мокрая, с мокрыми босыми ногами.

— Пойдем уголь ловить! Ух ты, что угля плывет!

— Куда опять на дождик! — крикнула из своей комнаты Анна Ивановна.

— А он перестал! — прокричала в ответ Соня уже с лестницы.

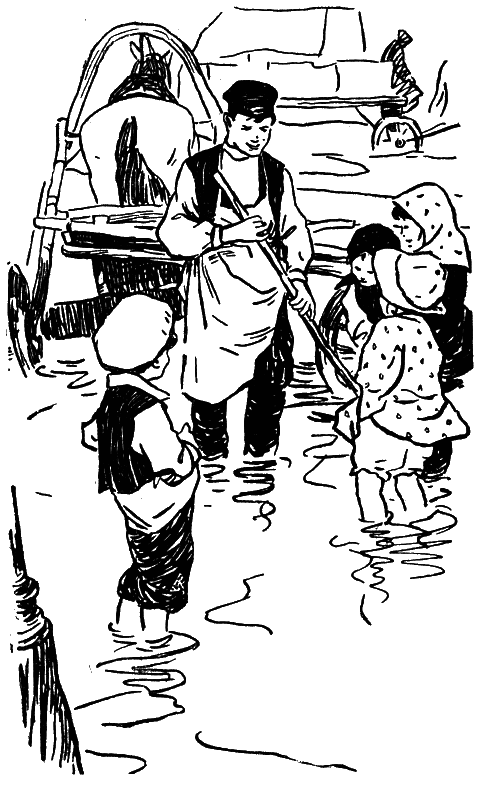

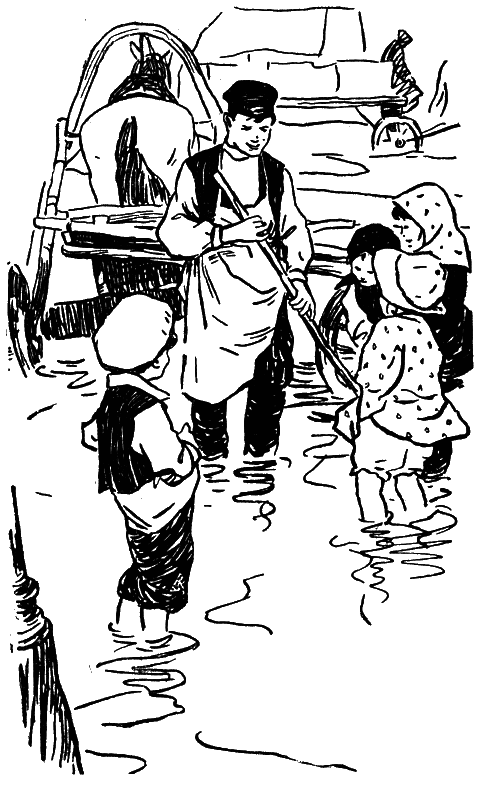

Ребята со всего двора уже были за воротами. По мостовой вдоль тротуаров бурно текли потоки мутной желтоватой воды. Старая Божедомка — покатая улица, и при каждом дожде с горы, от Мещанских, по ней катились широкие ручьи вниз, до самого Екатерининского парка. Сегодня же, после такого ливня, вода разлилась по всей мостовой. По воде плыли щепки, березовая кора, угли… Сенька-Хромой, Коська, Ванюшка — Лук-Зеленый, Оля — все стояли по колено в воде и ловили плывущие куски угля.

Соня и Лизка тоже вошли в воду. Вода была мутная, но теплая, искристая, веселая. Соня принялась ловить уголь. Она ловила черные мокрые куски и складывала их в подол платья. Если удавалось, схватывала то бересту, то большую щелку, радуясь добыче.

Но вдруг ей показалось, что вода стоит на месте, а она, Соня, мчится вверх, к Мещанским. Она вскрикнула и выпрямилась. Нет, это вода несется вниз, а Соня стоит на месте. Соня опять нагнулась и опять понеслась, а вода остановилась… Получалась какая-то занятная игра!

Дворник Федор провожал метлой воду со двора на улицу.

— Это откуда же столько угля плывет? — удивился он.

— Это откуда же столько угля плывет?..

— Костачевых размыло! — сообщил Сенька. — Чуть дрова не уплыли!

— Кули с углем начали на поленницы бросать, — принялись наперебой рассказывать и другие ребята, — а которые кули разорвались — уголь просыпался и уплыл! Мы смотрели!

Разговор шел о соседнем дворе. О том дворе, который скрывался за высоким забором, о том дворе, где цвел волшебный сад с диковинными красными цветами… Значит, никаких фей, просто дровяной склад…

Соня опять принялась ловить в воде угли. Но ей стало как-то очень скучно. Ведь есть же где-то этот волшебный сад с красными цветами! Только вот где он?

Дома Соне попало от мамы за платье. Но отец заступился за нее.

— Эко ты какая! — сказал он маме. — А зато, гляди, сколько углей принесла. Самовара на два хватит!

Мама, наверное, и еще побранилась бы, но в это время на кухне послышался громкий голос старухи Степанихи:

— Ой, батюшки! Ой, гнев господний!

Мама, отец, а за ними и Соня поспешили на кухню. Выбежала и Анна Ивановна из своей комнаты.

— Что случилось?

— Громом убило, ой, батюшки! — Степаниха села на сундук, стоявший в кухне, и заплакала. — Ребят-то громом убило!

— Каких ребят?!

— Да пастушат-то этих! Пастушат-то нефедовских! Этот ирод проклятый, Нефедов-то, сидит дома. И гусыня эта, жена-то его… Сидят, чай пьют! И не подумали выйти! А ребята там с коровами под грозой! Ну встали под дерево. А молния-то и ударила! Так обоих и сожгло — как головешки черные!..

— Где же они? — побледнев, спросила мама.

— В больницу повезли. Один-то насмерть. А другой еще живой был. Говорит: стоим, а к нам белый шар летит. Прямо катится белый шар по воздуху. Они было бежать рванулись, а он на них так и бросился! И дерево обжег. А сам, говорит, в землю ушел. А Нефедов-то ждал, ждал, обозлился: «Чего это они коров до сих пор не гонят? Забаловались там, наверно, про дело забыли! Вот я их сейчас взгрею!» И не то чтобы, дескать, пойду посмотрю, ведь они там, чай, до костей промокли да продрогли. Иуда! Идет, лупить их собрался. А они — вот они, лежат под деревом!

— Мать-то небось с ума сошла, как узнала! — сказала мама.

— То-то и дело, что нет у них ни матери, ни отца! Была бы мать, неужели не прибежала бы?!

— Ах ты, беда-то какая! — Отец как-то особенно тяжко вздохнул и покачал головой, будто у него что болело. — Эх, сиротская доля! Лупить да учить — много найдутся. Только пожалеть некому. Мм…

Отец понурил голову, задумался. На его белом, незагоревшем под картузом лбу прорезалась глубокая морщина. Он сам когда-то был пастушонком на барском дворе, нас свиней. Он сам дрожал под дождем и ветром в поле, он сам вставал с зарей и ночевал на сеновале до самых морозов. Он знал, что сирота — как куст при дороге: кто идет, тот и щипнет…

Соня слушала, широко раскрыв глаза. Ей было страшно. Она представила, что этот белый шар мог бы и на них с мамой броситься. Или мог бы на отца броситься, когда он бежал к ним под дождем и громом. И вот бы они лежали сейчас все черные на луговине, а коровы стояли бы и ревели и не знали бы, что делать.

А потом представила, как остались эти мальчики одни под деревом и молния бросилась на них. Они были совсем одни, без отца, без матери… Соня уткнулась в мамин фартук и заплакала.

Шура

Что-то разнепогодилось, на улице моросил мелкий прямой дождик. Прохожие прятались под большими черными зонтами, и Соне казалось, что по мокрой улице тихо бредут большие черные грибы.

Но все-таки сидеть дома было скучно. Она уже изрисовала весь листок бумаги — обертку из-под сахара, которую ей дала мама. Влезла по деревянной лесенке на печку, посидела там свесив ноги, спела песенку. На печке пахло горячими кирпичами, сухой лучиной — мама сушит здесь лучину для растопки. Там, на печке, в укромном уголке у Сони жила маленькая марципановая свинка. Соня была именинница, и Дунечка подарила ей эту свинку. Сначала свинка была беленькая, но теперь стала совсем бурой, запылилась и загрязнилась на печке.

Соня могла бы давно съесть ее, свинка была сладкая, но это очень жалко: съешь — и не будет ничего. А так всё-таки свинка. И Соня только лизала ее иногда и потом снова ставила в теплый, темный уголок на печке.

Слезая с печки, Соня чуть не свернулась. И мама прикрикнула на нее:

— Что тебе на месте не сидится? Займись чем-нибудь!

А чем Соне заняться? Были бы игрушки, тогда другое дело. Но мама Соне игрушек не покупала, она не могла тратить денег на такое баловство. Самой-то маме в детстве ни побегать, ни поиграть не привелось. В те годы, когда другие ребятишки в школу идут, она уже на работу пошла…

Заглянув в окно, Соня увидела, что дождь перемежился. Она схватила мамин платок и потихоньку исчезла из квартиры.

По двору бежали ручейки. С клена падали длинные тяжелые капли. В дождевых трубах шумела вода. Во дворе никого, один поджарый озорной Коська бегает по лужам.

— Соня! Соня!

В окне под кленом растворилась форточка. Шура, улыбаясь, выглядывала из окна и манила Соню рукой.

— Выходи гулять! — крикнула Соня. — Дождя нет!

— Мама не велит! Грязно. Лучше иди ко мне играть.

Соня, осторожно ступая по грязи, перебежала двор. Она только этого и хотела, чтобы Шура позвала ее к себе. Шурина мама не любит, когда к ним ходят ребятишки: полы у них чистые — наследят, нагрязнят. И только одной Соне можно было входить в селиверстовскую квартиру. Шура и Соня дружили с тех самых пор, как научились ходить и произносить слова.

Соня поднялась по белой каменной лестнице на второй этаж и потянула за скобку знакомую, обитую коричневой клеенкой дверь. До ручки звонка, которую нужно было дернуть, чтобы он зазвонил, Соня достать не могла. Да и не нужно было: двери запирались только на ночь.

Соня вошла и сразу словно окунулась в теплоту и тишину уютной квартиры. Здесь все было лучше, чем у них дома. Русская печь блестела кафелем. Пол в кухне был промыт до белизны и застлан полосатыми дорожками. Пахло чем-то вкусным — не то ванилью, не то яблоками…

Шурина бабушка месила тесто в большой глиняной банке — ставила пироги. Бабушка была спокойная и толстая, как то тесто, которое она месила.

— Вытирай ноги, Соня, — сказала она. — Хорошенько вытри!

Шура выбежала навстречу Соне — свеженькая, пухленькая, как жаворонок; не тот жаворонок, что вьется и поет над полями, а сдобный жаворонок, которых пекут в день прилета птиц. Даже темные веселые глазки ее были похожи на изюминки.

— Пойдем играть! Во что будем — в куклы? Или в мячик?

— В куклы! — не задумываясь, ответила Соня.

Кукла! Подержать в руках настоящую, красивую куклу с голубыми глазами и с желтыми косичками — это для Сони было настоящим счастьем.

В комнате у Селиверстовых тоже все было не так, как у Сони дома. Здесь был крашеный пол, он блестел будто намасленный; здесь стоял раздвижной стол на точеных ножках, всегда накрытый скатертью; здесь на дверях и на окнах висели тяжелые портьеры с темным узором падающих коричневых листьев… И среди пола — вот ведь как бывает у богатых! — лежал ковер с каймой из красных маков.

Шурина мама сидела в своей спаленке и мотала пушистую голубую шерсть. Она наматывала огромный клубок и что-то напевала. Ей никогда и никуда не надо было спешить — работал Шурин отец. Соня побаивалась его. Он всегда ходил выпятив живот, шагал твердо, решительно, его выпуклые черные глаза глядели прямо в лицо людям и словно обжигали; и все во дворе, еще издали завидев Селиверстова, почтительно кланялись ему.

Но Шурин отец придет еще не скоро, можно поиграть вволю. Шура достала свои игрушки и выложила их на ковер — куклу маленькую, куклу большую, рыжего мохнатого Мишку, кукольную мебель, кукольную посуду. Шура держала свои вещи в порядке: поиграет и уберет в ящичек. К порядку приучил ее отец. Он не стыдил и не уговаривал Шуру, а если видел, что валяется на полу какая-нибудь игрушка, или книжка, или картинка, хватал и бросал в печку.

— Раз валяется — значит, не нужна. А если не нужна — нечего ей под ногами валяться.

И, после того как сгорел в печке любимый Шурин серый слоник, а потом вспыхнула жарким огнем раскрашенная деревянная тележка, Шура стала старательно убирать все свои игрушки и книжки.

Как хорошо было у Шуры! Как уютно и занятно было сидеть им под большим столом, будто в комнатке! Скатерть, свешиваясь по сторонам, отгораживала их, они болтали и смеялись, нянчили кукол. А потом, устроившись поудобнее и уложив кукол на коленях, словно маленьких деток, принялись рассказывать сказки.

— Расскажи, — попросила Шура, — только пострашнее!

Соня вспомнила страшную историю, которую однажды, сидя у своей корзинки с пряниками и стручками, рассказала ей соседка — торговка Макариха.

— Это в деревне было. Девчонки пошли на реку купаться в самый полдень. И забыли, что в полдень купаться нельзя.

— А почему нельзя?

— Ну… нечистый час.

— Какой нечистый?

— Не знаю, какой. Макариха говорит. Наверное, всякие нечистые ходят… Девчонки влезли в реку, а одна и сказала черное слово!

Под черным словом разумелся черт. Произнести слово «черт» ни Соня, ни Шура не смели.

— В реке — черное слово? — Пухлые с ямочками Шурины руки крепче сжали куклу.

— Ага. В реке! Вот все стали вылезать из реки, а эта девчонка не может вылезти. Не пускает ее кто-то, за ноги держит.

— Ой! — Шура съежилась и подобрала ноги.

Соня тоже подобрала ноги и замолчала.

— Ну, а потом что? — У Шуры голос уже замирал от страха, она боится узнать, кто же держал ту девчонку в воде, и ей хочется узнать.

— Другие девчонки стали ее вытаскивать — и не могут. Посмотрели, а у нее цепи на ногах!

— Ой!

Шура взвизгнула, Соня тоже взвизгнула. Будто ужаленные, они выскочили из-под стола и обе стукнулись головой об крышку.

— Что случилось? — спокойно спросила Шурина мама из спальни. — Обо что вы брякнулись там?

Шура и Соня, потирая макушки, смотрели друг на друга.

— Так просто, — сказала Шура. — Об стол брякнулись!

И они обе, глядя друг на друга, принялись громко смеяться.

— Полезем опять, — с глазами, в которых блестели слезинки от смеха, сказала Шура. — Еще расскажешь. Ладно?

— Ладно.

Но, только они приподняли скатерть, чтобы лезть под стол, мама вышла из спальни.

— Шура, давай собираться, — сказала она, поглядев на часы, и лениво зевнула раза два. — К портнихе пойдем.

— Ну во-о-от! — затянула Шура.

— А что ж, значит, тебе новое платье не нужно?

Шура молча пододвинула ящик и начала укладывать в него свои игрушки. Новое платье ей, конечно, нужно!

Сверху Шура уложила голубоглазую с желтыми волосами куклу, которую Соня до последней минуты нежно прижимала к груди.

Отдала, рассталась. А щека еще чувствовала ее гладкое фарфоровое личико, и в руках еще словно держала она ее хорошенькие, обутые в белые башмаки ножки…

Соня проводила Шуру с ее мамой до ворот и вернулась домой. Скучно, некрасиво, неуютно показалось ей дома. Она вдруг словно в первый раз увидела, что нижние сени у них грязные, затоптанные и окно в сенях слепое от пыли. Соня поднялась по лестнице с деревянными балясинами. Наверху было чище, тут следила за порядком мама и соседка Макариха, но все-таки не так светло и чисто, как в сенях у Шуры. И в квартире совсем не так. Ни ковров, ни тяжелых занавесей на дверях и на окнах… И стол вон какой плохой… У Шуры такой стол в кухне стоит.

Мама мыла полы, потому что была суббота. Она уже вымыла свою комнату и выставила ведро в кухню. На сыром полу грудой лежали вытрясенные половики.

— Стели половики, — сказала мама, отжимая мочалку.

Соня принялась разбирать суровые дорожки с красными и синими полосами.

— Мам, а когда мы к портнихе пойдем?

Мама подняла голову:

— Что? К какой портнихе?

— А новые платья шить?

— Анна Ивановна, слышишь? — засмеялась мама.

Анна Ивановна тоже прибиралась в своей комнате — протирала розовые с золотыми подковками вазы, которые стояли у нее на комоде.

— Слышу! — отозвалась Анна Ивановна. — На Кузнецкий, что ли, пойдете шелка-то выбирать?

Соня растягивала по полу дорожки, расставляла стулья по местам. И чего они смеются? Вон Шура со своей мамой пошла же!

— Вырастешь большая да будешь богатая, тогда и мы с тобой к портнихе пойдем, — сказала мама. — А пока уж как-нибудь сами сошьем.

— А Шурина мама богатая?

— Да уж не то, что мы. У них отец в банке служит, у него голова светлая.

— А у нашего отца — не светлая?

— Да и у нашего была бы светлая, кабы поучиться пришлось. Селиверстов гимназию кончил, а наш отец всего три класса сельской школы. Кончил курс науки, да и сдал экзамен в пастухи…

Вечером собрались все жильцы, и в квартире стало тесно. Кузьмич мыл над кадушкой около порога черные от слесарной работы руки. Анна Ивановна суетилась около печки, спешила раздуть самовар. Самовар-то уже поспел, но заглох немного, а Кузьмич любил, чтобы он на столе шумел и фыркал. У кухонного стола мама наливала молоко покупательницам. Тут же на краешке стола Дунечка резала селедку.

В комнате отец о чем-то толковал с Сергеем Васильевичем. Сергей Васильевич стоял около своей двери, прислонившись к притолоке, курил и пускал дым в хозяйскую комнату.

— Распустились! — ругал кого-то Сергей Васильевич. — Мало их сажают по тюрьмам! Работать не хотят, вот и ходят по заводам да по фабрикам, честных людей смущают.

— Так ведь если разобраться, то кто ж работать не хочет? Вопрос — как работать. Не по силам тоже нельзя, — стараясь выражаться помягче, возражал отец. — Ведь уж совсем господа фабриканты простой народ затеснили… Форменным образом.

— А ты что — тоже за бунтовщиков? — оборвал его Сергей Васильевич. — Вот к нам в магазин тоже такой-то умник затесался. «Вы, говорит, за гроши работаете, бьетесь, стараетесь побольше продать, да и обмануть не задумаетесь — а для кого? Прибыль-то все равно хозяин в карман кладет! Он живет, а вы жилы свои тянете!» Но у нас старший приказчик не дурак, послал мальчишку за городовым, тут его, голубчика, и сцапали. Отправили куда следует, да еще и в морду надавали…

— Ну, а в морду-то зачем же?.. — смутился отец.

— А как же? А как же? Жалеть их? Я бы и сам… да без меня нашлись. Старший приказчик у нас — во, сажень в плечах! Дал раза два, а после него уже и делать нечего. Еле подняли. А тех растяп, которые его слушали да бить не давали, хозяин наутро и рассчитал. «Иди куда хочешь, если тебе у меня плохо». Пошли голубчики. А дома-то семья хлеба просит. Да ни один хозяин таких не примет. Вот и походи теперь без работы, пощелкай зубами! Ха-ха!

— Что-то все это уж очень подло получается… — покачал головой отец.

Но Сергей Васильевич опять оборвал его:

— А что вы понимаете? Не вашего ума это дело, Иван Михалыч. Вы дальше своих коров ничего не видите!

Соня прислонилась к отцову колену и глядела на Сергея Васильевича насупив брови.

«Нет, мой папа все понимает! — хотелось ей крикнуть противному белобровому Сергею Васильевичу. — Нет, это его ума дело!» Но не могла крикнуть, боялась.

Тут из-за плеча Сергея Васильевича выглянула Дунечка. Лицо у нее было жалобное.

— Сережа, — кротко сказала она, — что же ты так на Ивана Михалыча?

Сергей Васильевич отмахнулся от нее, как от мухи:

— Тебя еще не слыхали! Отойди! Не вмешивайся, когда люди разговаривают!

Дунечка опустила заблестевшие слезами глаза и отошла.

Ну вот, теперь и Дунечку обидел. И почему это он всех обижает, а ему никто ничего не говорит? Вот была бы Соня большая, она бы сейчас сказала ему:

«А что ты на всех кричишь? Уходи от нас и не приходи больше! Без тебя нам гораздо лучше жить!»

— У вас еще голова дубовая, неотесанная, — продолжал Сергей Васильевич. — Мужик вы, мужик и есть, а тоже рассуждать лезете…

Но тут уже и отец вспыхнул. Терпел-терпел обидный разговор, да вдруг и сам закричал:

— Да уж с ваше-то смыслим! Эко, грамотей нашелси! Велика птица — приказчик за прилавком, аршинщик! Был бы директор какой или адвокат. И чего это ты так уж задаёсси?!

Сергей Васильевич покраснел, тоже закричал что-то. Но тут вошла в комнату мама и сразу все прекратила:

— Потише, потише! И что это ты тут кричишь, Иван? Давайте ужинать, лапша прокиснет.

Сергей Васильевич, скрывшись в своей комнате, хлопнул дверью. Отец сердито расправлял усы — один ус направо, другой налево, один ус направо, другой налево… А мама тихо говорила ему:

— Не умеешь ты с людьми ладить. Человек все-таки три рубля за комнату платит. Ну и пусть покричит, если ему хочется. Полиняешь ты от этого, что ли? Чудак ты какой!

А отец молчал и все сидел и расправлял усы — один ус направо, другой налево… Трудно ему было молчать даже и за три рубля в месяц. Настроение было смутное, как после ссоры. Соня попробовала запеть песенку, но мама сурово велела ей перестать.

Соня забралась на сундук в кухне и примолкла. Три рубля… Ну и пусть бы не было этих рублей! Вон у Шуры никаких жильцов нет, и никто с ее отцом не ругается. Шура счастливая. Что она делает сейчас? Легла спать, наверное… Лежит в своей мягкой постельке под розовым одеялом, бабушка ей что-нибудь рассказывает, чтобы скорей заснула. А в квартире тихо, мирно, весело… И почему это у одних так, а у других по-другому?

Вода пришла

Все чаще и чаще стали говорить о том, что скоро в доме будет водопровод. Соня ждала этого чуда. Как же это случится? Отвернешь какой-то кран — и вдруг польется вода!

И вот однажды прибежала Лизка-Хрипатая, как всегда растрепанная, неумытая:

— Роют! Уже нашу улицу роют! А в ямах-то что!..

Она в страхе вытаращила глаза и закрыла рот обеими руками.

Соня так и замерла:

— А что в ямах?