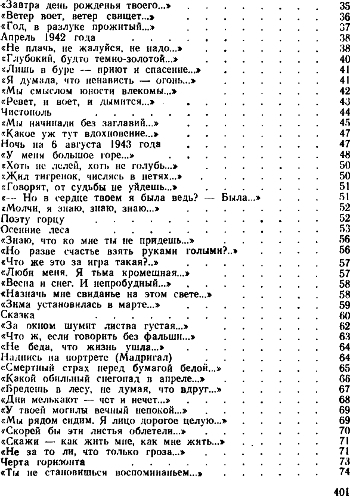

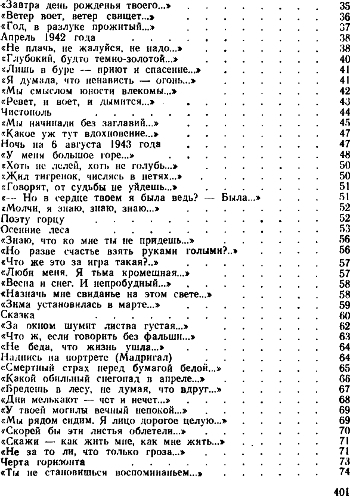

МАРИЯ ПЕТРОВЫХ

ЧЕРТА ГОРИЗОНТА

Стихи и переводы

Воспоминания о Марии Петровых

СТИХИ

Стихи 20-х — 30-х годов

«Весна так чувственна. Прикосновенье ветра…»

Весна так чувственна. Прикосновенье ветра

Томит листву, и грешная дрожит.

Не выдержит? И этой самой ночью…

Пахучая испарина ползет

И обволакивает. Мягко

Колышутся и ветви клена,

И чьи-то волосы, и чей-то взгляд.

Все — обреченное. И я обречена

Под кожу втягивать прохладную звезду,

И душный пот земли, и желтый мир заката…

Но по железу ерзнула пила,

И кислое осело на зубах.

1927

Звезда

Когда настанет мой черед,

И кровь зеленая замрет,

И затуманятся лучи —

Я прочеркну себя в ночи.

Спугнув молчанье сонных стран,

Я кану в жадный океан.

Он брызнет в небо и опять

Сомкнется, новой жертвы ждать.

О звездах память коротка:

Лишь чья-то крестится рука,

Да в небе след крутой дуги,

Да на воде дрожат круги.

А я, крутясь, прильну ко дну,

Соленой смерти отхлебну.

Но есть исход еще другой:

Не хватит сил лететь дугой,

Сорвусь и — оземь. В пышный снег.

И там раздавит человек.

Он не услышит тонкий стон,

Как песнь мою не слышал он.

Я кровь последнюю плесну

И, почерневшая, усну.

И не услышу ни толчков,

Ни человечьих страшных слов.

(А утром скажут про меня:

— Откуда эта головня?)

Но может быть еще одно

(О, если б это суждено):

Дрожать, сиять и петь всегда

Тебя, тебя, моя звезда!

1927

Отрывок

В движенье хаоса немом,

В безмолвном волн соревнованье —

Сперва расплывчатым пятном

Скользнуло первое сознанье.

Уж волны тяжкие сошлись

Втоптать в себя чужую силу.

Но хаос молнией пронзила

Никем не сказанная мысль.

И побежденный — коченел.

Громады волн (громады тел!)

Покрылись немотою плотной,

Землей, в зачатьях многоплодной.

Начала не было. Поверь

Грядущему — конца не будет.

Но по ночам голодный зверь

Нам чудится в подземном гуде.

Когда дерзали — на века

Терзать непрожитые дали, —

Он выползал издалека

И в жерлах гор его видали.

Он все подслушал. Он отмстить

Горячим клокотом поклялся.

Кто ныне смеет вопросить —

Умолк? Умаялся? Умялся?

В ком страха нет? Прильни, внемли,

Вмолчись в таинственное лоно

И сквозь дыхание земли

Прослышь ворчание и стоны.

Там туго-сжатые дрожат.

Сквозь плен (сквозь тлен!) внемли очами

Самосжиранию громад

Безумных волн, голодных нами.

1928

«За одиночество, за ночь…»

Приходил по ночам.

Пастернак

За одиночество, за ночь,

Простертую во днях,

За то, что ты не смог помочь,

За то, что я лишь прах,

За то, что ты не смог любить,

За грохот пустоты…

Довольно! Этому не быть.

За все ответишь ты.

Ты мне являлся по ночам,

Мгновенно озарив.

Ты был началом всех начал,

Звучаньем первых рифм.

Являлся, чтоб дрожала мгла

Световращеньем строф,

Чтоб насмерть я изнемогла

От щедрости даров.

Ты был безгласен, и незрим,

И полон тайных сил,

Как темнокрылый серафим,

Что бога оскорбил.

Ты кровь мою наполнил тьмой,

Гуденьем диких сфер,

Любовью (ты был только мой!),

Любовью свыше мер.

Ты позабыл меня давно,

Но я тебя найду.

Не знаю где. Не знаю. Но

В полуночном бреду

Возможно все…

По склонам скал

Наверх (а эхо — вниз).

Ты здесь, наверно, тосковал —

Здесь мрак плотней навис,

Здесь бесноватых молний пляс,

И треск сухих комет,

И близость беззакатных глаз,

Дающих тьму и свет.

Ты близок. Путь смертельных круч

Окончен. Вперебой

Толкутся звезды. Залежь туч.

И бредится тобой.

Ты здесь. Но звездная стена

Увидеть не дает.

Я прошибаю брешь. Она

Надтреснута, и вот

Я в брызгах радости, в лучах,

В лохмотьях темноты,

И, распростертая во прах,

Смотреть не смею: Ты!

Клубится мгла твоих волос,

И мрачен мрамор лба.

Твои глаза — предвестье гроз,

Мой рок, моя судьба…

Глаза! — Разросшаяся ночь.

Хранилище зарниц…

Ветрищу двигаться невмочь

Сквозь душный шум ресниц.

За одиночество… Не верь!

О, мне ли мстить — зови…

Иду, мой демон, — в счастье, в смерть —

В предел земной любви.

1929

Последнее о звездах

Не бойся — шатается балка.

Смотри: окончанья видны

Парадного неба. И свалка

Светил и обрезков луны.

Не бойся: мы слишком высоко.

Уже не можем упасть.

Ты чуешь движение тока

Под нами? Он тверд. Ступай.

Мы встали на путь дрожащий.

Мы движемся вместе с ним.

Нам тучи встречаются чаще,

Нам весело здесь одним.

Медузы морей незримых,

Колышутся звезды тут,

Слепые, нелепые: мимо,

Иль сладко на кожу льнут.

Не снять их. Они беспощадны.

Принять их себя готовь.

Они проникают жадно

В тревожную нашу кровь.

И вот по орбитам артерий

Привычный свершают круг.

Засмейся над страшной потерей:

Над кровью, исчезнувшей вдруг.

Они за одной другая

Сквозь сердце стремят прыжок.

Ударами содрогая,

Качая, сшибая с ног.

Покинем, о друг, скорее

Небесные пустыри.

Обратно под нами реет

Ток воздуха. Балка! Смотри!

Спускайся, держась за бревна.

О, запах сырых борозд,

О, шелест сухой и ровный,

Спасите от смертных звезд.

Земля! Обуянным гордыней,

Познавшим бескровный край —

Прости нашу гордость ныне,

И жизнью, и смертью карай.

1929

Море

Тебя, двуполое, таким —

Люблю! Как воздух твой прозрачен!

Но долгий сон невыносим, —

Твой норов требует: иначе!

Наскучил сизый, и любой

Рождаешь ты из мглы глубокой, —

Лиловый, или голубой,

Или зеленый с поволокой.

Днем — солнце плавает по дну,

Пугая встречного дельфина.

Разрезать крепкую волну —

В ней солнечная сердцевина!

Но отступают от скалы,

Почуя тишину ночную,

Темно-зеленые валы

И замыкаются вплотную,

И поднимается луна

Над горизонтом напряженным,

Сквозь море спящее она

Проходит трепетом бессонным.

Одной на свете жить нельзя:

В воде дрожит луна вторая,

А волны блещут, голося,

О черный берег ударяя…

Один, другой, мильонный вал…

А человек смятенья полон:

Он вспомнил и затосковал

О безначальном, о двуполом.

1929

Гурзуф

История одного знакомства

Памяти Ю. К. Звонникова

Возник из тьмы,

Бледнел и близился почти неслышно, —

Обломок льда чудесных очертаний:

Совсем как человек. В твоей груди

Дремало пламя. Тихо пробуждаясь,

Вытягивалось, трогало гортань.

И голос твой,

Тяжелое тепло прияв, густея,

Размеренно над нами колыхался,

То удлиняясь, то сжимаясь в стих.

Суровым словом вызванные к жизни,

Ворчали и ворочались века.

И чудилось:

Стихи свои приносишь ты из края,

Где звезды негоревшие томятся,

Где сказки нерассказанные ждут.

Где чьи-то крылья бьются о решетку

И смерть сидит, зевая на луну.

Ты уходил,

На звезды мертвые легко ступая.

С бесплатным приложением событий,

Опять по росту строятся века.

Похрустывали под ногами звезды.

О, как ты не поранил нежных ног!

Ты врос во тьму.

Тебя не ждали и не вспоминали.

Но дивное свершилось превращенье —

Ты к нам пришел как смертный человек.

(Иль пламя затаенное проснулось

И разбудило стынущую плоть?)

Не ведаю.

Но помню я, что встретились мы в полдень,

Мы встретились на пыльном тротуаре,

Ты еле нес тяжелый чемодан.

(Наверно, звезды, сказки, перстень смерти,

Зуб колдуна, живой змеиный глаз…)

И стал как все.

Ты служишь в Сельхозгизе,

Обедаешь в общественной столовой,

И в комнате есть у тебя постель

Для страсти, сна, бессонницы и смерти.

Но ты поэт и, значит, — чародей.

Твоя душа

Колышется неслышным опахалом,

Сокровищем загробного Египта,

И поверяет в алчущую ночь

О небе, где одно сплошное солнце,

И о земле, затерянной в песках.

1929

Соловей

Там, где хвои да листвы

Изобилие слепое, —

Соловей плескал во рвы

Серебром… От перепоя

Папоротник изнемог,

Он к земле приник, дрожащий…

Зря крадется ветерок

В разгремевшиеся чащи.

Он — к своим. Но где свои?

Я молчу, спастись не чая:

Беспощадны соловьи,

Пламень сердца расточая.

Прерывающийся плач

Оскорбленной насмерть страсти

Так беспомощно горяч

И невольной полон власти.

Он взмывает, он парит,

А потом одно и то же:

Заикающийся ритм,

Пробегающий по коже…

В заколдованную сеть

Соловей скликает звезды,

Чтобы лучше рассмотреть,

Чтоб друзьям дарить под гнезда…

То ли праздная игра,

То ли это труд бессонный, —

Трепетанье серебра,

Вопли, выплески и стоны,

Ночь с надклеванной луной,

Бор, что стал внезапно молод,

И, просвистанный, сквозной,

Надо всем царящий — холод.

1929

«А на чердак — попытайся один!..»

А на чердак — попытайся один!

Здесь тишина всеобъемлющей пыли,

Сумрак, осевший среди паутин,

Там, где когда-то его позабыли.

От раскаленных горячечных крыш

Сладко и тошно душе до отказа.

Спит на стропилах летучая мышь,

Дремлет средь хлама садовая ваза.

Ваза разбита: но вижу на ней,

Не отводя восхищенного взгляда, —

Шествие полуодетых людей

С тяжкими гроздьями винограда.

Дальше — слежавшаяся темнота,

Ужасы, что накоплялись годами,

Дрема и та, без названья, — та,

Что отовсюду следила за нами.

Нет, я туда подойти не смогу.

Кто-то оттуда крадется по стенке,

Прыгнул!.. Но я далеко, — я бегу,

Падаю и расшибаю коленки…

Помню и лес, и заросший овраг, —

Было куда изумлению деться.

Все — незабвенно, но ты, чердак,

Самый любимый свидетель детства.

1929

Сон

Кате

Да, все реже и уже с трудом

Я припоминаю старый дом

И шиповником заросший сад —

Сон, что снился много лет назад.

А ведь стоит только повернуть,

Только превозмочь привычный путь.—

И дорога наша вновь легка,

Невесомы наши облака…

Побежим с тобой вперегонки

По крутому берегу реки.

Дом встречает окнами в упор.

Полутемный манит коридор…

Дай мне руки, трепетанье рук…

О, какая родина вокруг!

В нашу детскую не смеет злость.

Меж игрушек солнце обжилось.

Днем — зайчата скачут по стенам,

Ночью — карлик торкается к нам, —

Это солнце из-за темных гор,

Чтобы месяцу наперекор.

В спальне — строгий воздух тишины,

Сумрак, превращающийся в сны,

Блеклые обои, как тогда,

И в графине мертвая вода.

Грустно здесь, закроем эту дверь,

За живой водой пойдем теперь.

В кухню принесем ведро невзгод

На расправу под водопровод,

В дно ударит, обожжет края

Трезвая, упрямая струя,

А вокруг, в ответ на светлый плеск —

Алюминиевый лютый блеск.

В зал — он весь неверию ответ,

Здесь корректно радостен паркет,

Здесь внезапные, из-за угла,

Подтверждающие зеркала.

Поглядись, а я пока пойду

На секретный разговор в саду.

Преклоню колени у скамьи:

Ветры, покровители мои!

Долго вы дремали по углам,

Равнодушно обвевали хлам.

О, воспряньте, авторы тревог,

Дряхлые блюстители дорог,

Вздуйтесь гневом, взвейтесь на дыбы,

Дряхлые блюстители судьбы!..

Допотопный топот мне вослед

Пышет ликованьем бывших лет.

Это ветры! Судорга погонь

Иль пощечин сладостный огонь.

На балконе смех порхает твой.

Ты зачем качаешь головой?

Думаешь, наверно, что, любя,

Утешаю сказками тебя.

Детство что! И начинаешь ты

Милые, печальные мечты.

Мы с тобою настрадались всласть.

Видно, молодость не удалась,

Если в 22 и 25

Стали мы о старости мечтать.

В темной глубине зрачков твоих

Горечи хватает на двоих,

Но засмейся, вспомни старый сад…

Это было жизнь тому назад.

1930

Муза

Когда я ошибкой перо окуну,

Минуя чернильницу, рядом, в луну, —

В ползучее озеро черных ночей,

В заросший мечтой соловьиный ручей, —

Иные созвучья стремятся с пера,

На них изумленный налет серебра,

Они словно птицы, мне страшно их брать,

Но строки, теснясь, заполняют тетрадь.

Встречаю тебя, одичалая ночь,

И участь у нас и начало точь-в-точь —

Мы обе темны для неверящих глаз,

Одна и бессмертна отчизна у нас.

Я помню, как день тебя превозмогал,

Ты помнишь, как я откололась от скал,

Ты вечно сбиваешься с млечных дорог,

Ты любишь скрываться в расселинах строк.

Исчадье мечты, черновик соловья,

Читатель единственный, муза моя,

Тебя провожу, не поблагодарив,

Но с пеной восторга, бегущей от рифм.

1930

Болдинская осень

Что может быть грустней и проще

Обобранной ветрами рощи,

Исхлестанных дождем осин…

Ты оставался здесь один

И слушал стонущие скрипы

Помешанной столетней липы.

Осенний сад, сковавший лужи,

Так ослепительно сверкал

Зарей вечернею… Бокал —

Огонь внутри и лед снаружи —

Ты вспомнил… (Он последним был,

Соединившим хлад и пыл.)

Той рощи нет. Она едва

Успела подружиться с тенью,

И та училась вдохновенью, —

Сгубили рощу на дрова.

Для радости чужих дорог

Три дерева господь сберег.

Их память крепко заросла

Корой, дремотой и годами,

Но в гулкой глубине дупла

Таят, не понимая сами, —

Свет глаз твоих, тепло руки

И слов неясных ветерки.

Несчастные! Какая участь!

Но пред тобой не утаю —

Завидую, ревную, мучусь…

Я отдала бы жизнь мою,

Чтоб только слышать под корой

Неповторимый голос твой.

Летучим шагом Аполлона

Подходит вечер. Он вчерне

Луну, светящую влюбленно,

Уже наметил, — быть луне

Под легкой дымкою тумана

Печальной, как твоя Татьяна.

Дорогой наизусть одной

Ты возвращаешься домой.

Поля пустынны и туманны,

И воздух как дыханье Анны,

Но вспыхнул ветер сквозь туман —

Бессмертно дерзкий Дон Жуан.

В бревенчатой теплыни дома

Тебя обволокла истома

Усталости… Но вносят свет,

Вино, дымящийся обед.

Огнем наполнили камин,

Прибрали стол, и ты — один.

Ты в плотном облаке халата,

Но проникает сквозь халат —

Тяжелый холод ржавых лат

И жар, струящийся от злата…

Ты снова грезишь наяву,

А надо бы писать в Москву.

На сколько душу ни двои, —

Чтó письма нежные твои,

Прелестные пустые вести,

И чтó — влечение к невесте,

И это ль властвует тобой,

Твоей душой, твоей судьбой!..

Во влажном серебре стволов

Троились отраженья слов,

Еще не виданных доныне,

И вот в разгневанном камине —

Внутри огня — ты видишь их

И пламя воплощаешь в стих.

С тех пор сто лет прошло. Никто

Тебе откликнуться не в силах…

1930

«Мне вспоминается Бахчисарай…»

Мне вспоминается Бахчисарай…

На синем море — полумесяц Крыма.

И Карадаг… Самозабвенный край,

В котором все, как молодость, любимо.

Долины сребролунная полынь,

Неостывающее бурногорье,

Медлительная тишина пустынь, —

Завершены глухим аккордом моря.

И только ветер здесь неукротим:

Повсюду рыщет да чего-то ищет…

Лишь море может сговориться с ним

На языке глубоковерстой тьмищи.

Здесь очевиднее и свет и мрак

И то, что спор их вечный не напрасен.

Расколотый на скалы Карадаг

Все так же неразгаданно прекрасен…

Карадаг (Поэма)

Сюда, рыдая, он сбежал

С обрыва. На нетленном теле

Багровой кровью пламенели

Ожоги разъяренных жал

Опалы божьей.

Даже море

Сужалось в ужасе пред ним

И зябло, отразясь во взоре

Зрачков огромных.

Недвижим

Стоял он. Тягостные крылья

Не слушались, и он поник

На камни и в тоске бессилья

Оцепенел, но в тот же миг

Воспрянул он и заломил

Свои израненные руки,

И вырвал крылья, и без сил

На камни рухнул вновь…

Сквозь муки

Два пламени взметнулись врозь

Взамен двух крыльев и впервые

Земли коснулись…

Словно лось,

Огонь с трудом ворочал выей,

Качая красные рога.

Они, багровы и ветвисты,

Росли, вытягиваясь в свисты,

Нерадостные для врага.

Изгнанник встал и посмотрел

На всплески пламени, на племя

Огней. Не по-земному смел

Был взгляд его.

В тяжелом шлеме

Златых волос его глава

Являла новое светило.

Он прыгнул в пламя, — это было

Жестоким жестом торжества.

Огонь, кормивший корни крыл,

На волю выпущен отныне,

Затем, чтоб навсегда сокрыл

Тирана райского, в гордыне

Тучноскучающего.

Месть

Отрадней жизни для изгоя.

Качаясь в пламени, он весь

Был полон музыкой покоя

Иль вдохновением: он — бог,

Он — гибнет, но и ТОТ ведь тоже!

— Ты будешь уничтожен, боже,

Презренный райский лежебок,

Творец раскаявшийся!.. —

Так

Кричал он, облаченный в пламя,

Как в плащ дымящийся. Но враг

Не отвечал.

Огонь волнами

Валил к луне, огонь простер

Последний взлет, и вдруг разжалась

Твердь,

и разгневанный костер

Ворвался внутрь…

— Какую малость

Я отдал, чтоб изъять тебя, —

Вопило пламя, —

Как просторно

Жить, униженье истребя!..

Но вспыхнул блеск зарницы черной

Из пустоты,

и пламя вдруг

Окаменело, а кричащий —

Без головы, без ног, без рук —

Обрубком вырвался из чащи

Рыданий каменных, и ветр

Вознес его на горб вершины,

И там он врос в гранит…

Из недр

К нему вздымаются руины

Пожарища, к нему толпой

Стремятся каменные копья

И в реве замерший прибой —

Окаменевшее подобье

Былого пламени…

Кругом,

Как яростные изуверы,

Ощерившиеся пещеры

Не дрогнув принимают гром.

Костер, что здесь торжествовал,

Застыл на вечное увечье,

Здесь камни и обломки скал —

Подобие нечеловечьей

Могучей гибели…

Лишь мох

Краями хладного обвала

Струится, словно жаркий вздох

Души, что здесь отбушевала.

1931

Тешково

Акварели Волошина

О как молодо водам под кистью твоей,

Как прохладно луне под спокойной рукой!..

Осиянный серебряной сенью кудрей,

Возникал на листе вдохновенный покой.

Я всем телом хотела б впитаться туда,

Я забыла б свой облик за блик на песке.

Легкий след акварели, сухая вода,

Я жила бы на этом бумажном листке.

И, влюбленно следя за движением век,

Озаренная ласковым холодом глаз,

Поняла б наконец, что любой человек

Этот призрачный мир где-то видел хоть раз.

Но когда? Я не знаю, и вспомнить не мне:

Это было в заоблачной жизни души,

А теперь — еле брезжит, чуть мнится во сне…

Ты, бесстрашно прозревший, свой подвиг сверши.

Воплоти, что в мечтаньях господь созерцал:

Бурногорье, похожее на Карадаг,

Где вода словно слиток бездонных зерцал,

Где луна лишь слегка золотит полумрак.

Ты заблудшую душу отчизне верни.

Дай мне воздухом ясным проникнуть везде.

И, забыв про земные недолгие дни,

Я узнаю бессмертье на легком листе.

11 августа 1932

Звенигород

Сказочка

Наверху — дремучий рёв,

Но метели я не внемлю, —

Сладко спится под землёй,

Дрёма бродит меж дерёв,

Да постукивает землю

Промороженной змеёй.

Зиму — пролежу молчком,

Летом — прогляну в бурьяне, —

Ни о чем не вспомню я.

Раздвоённым язычком

Тёмно-синее сиянье

Выжгла на сердце змея.

И не с этой ли змеёй

Дрёма бродит надо мной?

1931

Воронеж

«Неукротимою тревогой…»

Неукротимою тревогой

Переполняется душа.

Тетради жаждущей не трогай,

Но вслушивайся не дыша:

Тебя заставит чья-то воля

Ходить от стула до стены,

Ты будешь чувствовать до боли

Пятно в луне и плеск волны.

Ты будешь любоваться тенью,

Отброшенною от стихов, —

Не человек и не смятенье:

Бог, повергающий богов.

Но за величие такое,

За счастье музыкою быть,

Ты не найдешь себе покоя,

Не сможешь ничего любить, —

Ладони взвешивали слово,

Глаза следили смену строк…

С отчаяньем ты ждешь былого

В негаданный, нежданный срок.

А новый день беззвучен будет, —

Для сердца чужд, постыл для глаз,

И ночь наставшая забудет,

Что говорила в прошлый раз.

1931

Воронеж

Конец года

Не до смеха, не до шуток, —

Для меня всего страшней

Этот узкий промежуток

В плотной толще зимних дней.

Та же кружит непогода,

В тех же звездах мерзнет свет,

Но умолкло сердце года,

И другого сердца нет.

Триста шестьдесят биений,

И впоследки — шесть иль пять,

А потом — в метельной пене

Задыхаться, умирать.

Это вздор. А кроме шуток,

Страшен так, что нету сил,

Напряженный промежуток

От рождений до могил.

1932 (1933)

К жизни моей

О задержись, окажи мне милость!

Помнят же звери путаный след.

Дай опознать — когда же ты сбилась,

Как ты, плутая, сошла на нет?

Детство?.. Но лишь отрешенным вниманьем

Разнилась я, да разве лишь тем

Гневом бессильным при каждом обмане,

Леностью в играх, скучною всем,

Медленным шагом, взором серьезным…

Мало ль таких, и чуднее, чем я…

О задержись, быть может, не поздно!

Где заблудились мы, жизнь моя?

Как ты пленилась тропинкой окольной?

Может, припомнишь гибельный миг?

Вот я, как все, за партою школьной,

Только веселью чужда… Из книг

В сердце ворвался, огнем отрясаясь,

Темный, страстями мерцающий мир…

Бледная, в длинных одеждах, босая,

Девушка клонится к волнам…

Шекспир,

Ты не Офелией, не Дездемоной,

Ричардом Третьим и Макбетом ты,

Грозными кознями, окровавлённой,

Дикой луною будил мечты…

Кончена школа — разверзлась бездна.

Что ужасало тогда — не пойму.

Слишком уж ты была неизвестна,

Слишком была неподвластна уму…

Жизнь моя, где же наша дорога?

Ты не из тех, что идут наизусть.

Знаешь, затворница, недотрога, —

Есть ведь такое, чем я горжусь.

Да, я горжусь, что могла ни на волос

Не покривить ни единой строкой,

Не напрягала глухой мой голос,

Не вымогала судьбы другой.

1932 (1936)

«Стихов ты хочешь? Вот тебе…»

Стихов ты хочешь? Вот тебе —

Прислушайся всерьез,

Как шепелявит оттепель

И как молчит мороз.

Как воробьи, чирикая,

Кропят следками снег

И как метель великая

Храпит в сугробном сне.

Белы надбровья веточек,

Как затвердевший свет…

Февраль маячит светочем

Предчувствий и примет.

Февраль! Скрещенье участей,

Каких разлук и встреч!

Что б ни было — отмучайся,

Но жизнь сумей сберечь,

Что б ни было — храни себя.

Мы здесь, а там — ни зги.

Моим зрачком пронизывай,

Моим желаньем жги,

Живи двойною силою,

Безумствуй за двоих.

Целуй другую милую

Всем жаром губ моих.

1935

«Когда на небо синее…»

Когда на небо синее

Глаза поднять невмочь,

Тебе в ответ, уныние,

Возникнет слово: дочь.

О, чудо светлолицее,

И нежен и высок, —

С какой сравнится птицею

Твой легкий голосок!

Клянусь — необозримое

Блаженство впереди,

Когда ты спишь, любимая,

Прильнув к моей груди.

Тебя держать, бесценная,

Так сладостно рукам.

Не комната — вселенная,

Иду — по облакам.

И сердце непомерное

Колышется во мне,

И мир, со всею скверною,

Остался где-то, вне.

Мной ничего не сказано,

Я не сумела жить,

Но ты вдвойне обязана,

И ты должна свершить.

Быть может, мне заранее,

От самых первых дней,

Дано одно призвание —

Стать матерью твоей.

В тиши блаженства нашего

Кляну себя: не сглазь!

Мне счастье сгинуть заживо

И знать, что ты сбылась.

(1937—38)

«Когда я склонюсь над твоею кроваткой…»

Когда я склонюсь над твоею кроваткой,

Сердце так больно, так сладко растет,

Стою не дыша и смотрю украдкой

На руки твои, на их легкий взлет.

Я с горькой тоской спозналась глубоко,

В бессоннице я сгорела дотла,

Но ты, ты нежна и голубоока,

Подснежник мой, ты свежа и светла.

Мир твой не тронут горем и злобой,

Страху и зависти доступа нет.

Воздух тебя обнимает особый,

Как будто всегда над тобою рассвет.

Когда я склонюсь над кроваткой твоею,

Сердце растет в непосильной любви,

Смотрю на тебя и смотреть не смею,

И помню одно только слово: живи.

1940

Стихи 40-х—50-х годов

«Ты думаешь, что силою созвучий…»

Ты думаешь, что силою созвучий,

Как прежде, жизнь моя напряжена.

Не думай так, не мучай так, не мучай, —

Их нет во мне, я, как в гробу, одна.

Ты думаешь — в безвестности дремучей

Я заблужусь, отчаянья полна.

Не думай так, не мучай так, не мучай, —

Звезда твоя, она и мне видна.

Ты думаешь — пустой ничтожный случай

Соединяет наши имена.

Не думай так, не мучай так, не мучай,

Я — кровь твоя, и я тебе нужна.

Ты думаешь о горькой, неминучей,

Глухой судьбе, что мне предрешена.

Не думай так: мятется прах летучий,

Но глубь небес таинственно ясна.

1941

«Не взыщи, мои признанья грубы…»

Не взыщи, мои признанья грубы,

Ведь они под стать моей судьбе.

У меня пересыхают губы

От одной лишь мысли о тебе.

Воздаю тебе посильной данью —

Жизнью, воплощенною в мольбе,

У меня заходится дыханье

От одной лишь мысли о тебе.

Не беда, что сад мой смяли грозы,

Что живу — сама с собой в борьбе,

Но глаза мне застилают слезы

От одной лишь мысли о тебе.

1941

«Проснемся, уснем ли — война, война…»

Проснемся, уснем ли — война, война.

Ночью ли, днем ли — война, война.

Сжимает нам горло, лишает сна,

Путает имена.

О чем ни подумай — война, война.

Наш спутник угрюмый — она одна.

Чем дальше от битвы, тем сердцу тесней,

Тем горше с ней.

Восходы, закаты — все ты одна.

Какая тоска ты — война, война!

Мы знаем, что с нами

Рассветное знамя,

Но ты, ты, проклятье, — темным-темна.

Где павшие братья, — война, война!

В безвестных могилах…

Мы взыщем за милых,

Но крови святой неоплатна цена.

Как солнце багрово! Все ты, одна.

Какое ты слово: война, война…

Как будто на слове

Ни пятнышка крови,

А свет все багровей во тьме окна.

Тебе говорит моя страна:

Мне трудно дышать, — говорит она, —

Но я распрямлюсь, и на все времена

Тебя истреблю, война!

1942

«Завтра день рожденья твоего…»

Завтра день рожденья твоего.

Друг мой, чем же я его отмечу?

Если бы поверить в нашу встречу, —

Больше мне не надо ничего.

Ночью здесь такая тишина!

Звезды опускаются на крышу,

Но как все, я здесь оглушена

Грохотом, которого не слышу.

Неужели ото всех смертей

Откупились мы любовью к детям?

Неужели родине своей

За себя достойно не ответим?

Это вздор! Не время клевете

И не место ложному смиренью,

Но за что же мы уже не те?

Кто мы в этом диком измерение?..

Завтра день рожденья твоего.

Друг мой, чем же я его отмечу?

Если бы поверить в нашу встречу!

Больше мне не надо ничего.

1942

«Ветер воет, ветер свищет…»

Ветер воет, ветер свищет, —

Это ничего.

Поброди на пепелище

Сердца моего.

Ты любил под лунным светом

Побродить порой.

Ты недаром был поэтом,

Бедный мой герой.

Я глазам не верю — ты ли,

Погруженный в сон,

Преклонившийся к Далиле

Гибнущий Самсон.

То ль к Далиле, то ль кмогиле,

Только не ко мне.

Не к моей невольной силе,

Выросшей в огне,

Взявшейся на пепелище

Сердца моего,

Там, где только ветер свищет,

Больше ничего.

1942

«Год, в разлуке прожитый…»

Год, в разлуке прожитый,

Близится к весне.

Что же ты, ах, что же ты

Не придешь ко мне!

Мне от боли старящей

Тесно и темно,

В злой беде товарища

Покидать грешно.

Приходи, не думая,

Просто приходи.

Что ж тоску угрюмую

Пестовать в груди!

Все обиды кровные

Замела пурга.

Видишь — поле ровное,

Белые снега.

1942

Апрель 1942 года

Свирепая была зима,

Полгода лютовал мороз.

Наш городок сходил с ума,

По грудь сугробами зарос.

Казалось, будет он сметен —

Здесь ветры с четырех сторон,

Сквозь город им привольно дуть,

Сшибаясь грудь о грудь.

Они продрогший городок

Давно бы сдули с ног,

Но разбивалась впрах пурга

О тяжкие снега.

И вот апрель в календаре,

Земля в прозрачном серебре,

Хрустящем на заре.

И солнце светит горячей,

И за ручьем бежит ручей.

Скворцы звенят наперебой,

И млеет воздух голубой,

И если б только не война,

Теперь была б весна.

1942

«Не плачь, не жалуйся, не надо…»

Не плачь, не жалуйся, не надо,

Слезами горю не помочь.

В рассвете кроется награда

За мученическую ночь.

Сбрось пламенное покрывало

И платье наскоро надень

И уходи куда попало

В разгорячающийся день.

Тобой овладевает солнце.

Его неодолимый жар

В зрачках блеснет на самом донце,

На сердце ляжет, как загар.

Когда в твоем сольется теле

Владычество его лучей,

Скажи по правде — неужели

Тебя ласкали горячей?

Поди к реке и кинься в воду

И, если можешь, — поплыви.

Какую всколыхнешь свободу,

Какой доверишься любви!

Про горе вспомнишь ты едва ли,

И ты не назовешь — когда

Тебя нежнее целовали

И сладостнее, чем вода.

Ты вновь желанна и прекрасна,

И ты опомнишься не вдруг

От этих ласково и властно

Струящихся по телу рук.

А воздух? Он с тобой до гроба,

Суровый или голубой,

Вы счастливы на зависть оба, —

Ты дышишь им, а он тобой.

И дождь придет к тебе по крыше,

Все то же вразнобой долбя.

Он сердцем всех прямей и выше,

Всю ночь он плачет про тебя.

Ты видишь — сил влюбленных много.

Ты их своими назови.

Неправда, ты не одинока

В твоей отвергнутой любви.

Не плачь, не жалуйся, не надо,

Слезами горю не помочь,

В рассвете кроется награда

За мученическую ночь.

1942

«Глубокий, будто темно-золотой…»

Глубокий, будто темно-золотой,

Похожий тоном на твои глаза,

Божественною жизнью налитой,

Прозрачный, точно детская слеза,

Огромный, как заоблаченный гром,

Непогрешимо-ровный, как прибой,

Незапечатлеваемый пером —

Звук сердца, ставшего моей судьбой.

1942

«Лишь в буре — приют и спасение…»

Лишь в буре — приют и спасение,

Под нею ни ночи, ни дня.

Родимые ветры осенние,

Хоть вы не оставьте меня!

Вы пылью засыпьте глаза мои,

И я распознать не смогу,

Что улицы все те же самые

На том же крутом берегу,

Что город все тот же по имени,

Который нас видел вдвоем…

Хотя бы во сне — позови меня,

Дай свидеться в сердце твоем!

1942

«Я думала, что ненависть — огонь…»

Я думала, что ненависть — огонь,

Сухое, быстродышащее пламя,

И что промчит меня безумный конь

Почти летя, почти под облаками…

Но ненависть — пустыня. В душной, в ней

Иду, иду, и ни конца, ни краю,

Ни ветра, ни воды, но столько дней

Одни пески, и я трудней, трудней

Иду, иду, и, может быть, вторая

Иль третья жизнь сменилась на ходу.

Конца не видно. Может быть, иду

Уже не я. Иду, не умирая…

1942

«Мы смыслом юности влекомы…»

Мы смыслом юности влекомы

В простор надземной высоты —

С любой зарницею знакомы,

Со всеми звездами на «ты».

Земля нам кажется химерой

И родиною — небеса.

Доходит к сердцу полной мерой

Их запредельная краса.

Но нá сердце ложится время,

И каждый к тридцати годам

Не скажет ли: я это бремя

За бесконечность не отдам.

Мы узнаем как бы впервые

Леса, и реки, и поля,

Сквозь переливы луговые

Нам улыбается земля.

Она влечет неодолимо

И с каждым годом все сильней.

Как женщина неутолима

В жестокой нежности своей.

И в ней мы любим что попало,

Забыв надземную страну, —

На море грохотанье шквала,

Лесов дремучих тишину,

Равно и грозы и морозы,

Равно и розы и шипы,

Весь шум разгоряченной прозы,

Разноголосый гул толпы.

Мы любим лето, осень, зиму,

Еще томительней — весну,

Затем, что с ней невыносимо

Земля влечет к себе, ко сну.

Она отяжеляет належь

Опавших на сердце годов,

И успокоится тогда лишь

От обольщающих трудов,

Когда в себя возьмет всецело.

Пусть мертвыми — ей все равно.

Пускай не душу, только тело…

(Зачем душа, когда темно!)

И вот с единственною, с нею,

С землей, и только с ней вдвоем

Срастаться будем все теснее,

Пока травой не изойдем.

[1942]

«Ревет, и воет, и дымится…»

Ревет, и воет, и дымится

Вспять обращенная волна.

К прочерченной штыком границе

Откатывается война.

Сдержи дыханье, — там вершится

Твоя судьба, моя страна!

На недоконченной странице

Дымятся кровью письмена.

Как шумно смерть в лицо дышала!

Как трудно с нею грудь о грудь!

Концом прикинулось начало,

Казалось — не передохнуть.

Нам воздуха недоставало

На грозный, на прощальный путь,

И только кровь в висках стучала:

Бессмертен будь, бессмертен будь…

Когда же сердце охватила

Непоправимая беда,

Очнулась в нас иная сила,

Иначе повела звезда:

Нас ненависть огнем вспоила,

Он был как ясная вода…

Врагов укроет лишь могила,

И та исчезнет без следа.

1943

Чистополь

Город Чистополь на Каме…

Нас дарил ты чем богат.

Золотыми облаками

Рдел за Камою закат.

Сквозь тебя четыре ветра

Насмерть бились день и ночь.

Нежный снег ложился щедро,

А сиял — глазам невмочь.

Сверхъестественная сила

Небу здешнему дана:

Прямо в душу мне светила

Чистопольская луна,

И казалось, в мире целом

Навсегда исчезла тьма.

Сердце становилось белым,

Сладостно сходя с ума.

Отчужденностью окраски

Живо все и все мертво —

Спит в непобедимой сказке

Город сердца моего.

Если б не росли могилы

В дальнем грохоте войны,

Как бы я тебя любила,

Город, поневоле милый.

Город грозной тишины!

Годы чудятся веками,

Но нельзя расстаться нам —

Дальний Чистополь на Каме,

Нá сердце горящий шрам.

1943

«Мы начинали без заглавий…»

Мы начинали без заглавий,

Чтобы окончить без имен.

Нам даже разговор о славе

Казался жалок и смешон.

Я думаю о тех, которым

Раздоры ль вечные с собой

Иль нелюбовь к признаньям скорым

Мешали овладеть судьбой.

Не в расточительном ли детстве

Мы жили раньше? Не во сне ль?

Лишь в грозный год народных бедствий

Мы осознали нашу цель.

И можем быть сполна в ответе

За счастье встреч и боль потерь…

Мы тридцать лет росли как дети,

Но стали взрослыми теперь.

И яростную жажду славы

Всей жизнью утолить должны,

Когда Россия пишет главы

Освобождающей войны, —

Без колебаний, без помарок —

Страницы горя и побед,

А на полях широких ярок

Пожаров исступленный свет…

Живи же, сердце, полной мерой,

Не прячь на бедность ничего

И непоколебимо веруй

В звезду народа твоего.

Теперь спокойно и сурово

Ты можешь дать на все ответ,

И скажешь ты два кратких слова,

Два крайних слова: да и нет.

А я скажу: она со мною,

Свобода грозная моя!

Совсем моей, совсем иною

Жизнь начинается, друзья!

1943

«Какое уж тут вдохновение, — просто…»

Какое уж тут вдохновение, — просто

Подходит тоска и за горло берет,

И сердце сгорает от быстрого роста,

И грозных минут наступает черед,

Решающих разом — петля или пуля,

Река или бритва, но наперекор

Неясное нечто, тебя карауля,

Приблизится произнести приговор.

Читает — то гневно, то нежно, то глухо,

То явственно, то пропуская слова,

И лишь при сплошном напряжении слуха

Ты их различаешь едва-едва,

Пером неумелым дословно, построчно,

Едва поспевая, ты запись ведешь,

Боясь пропустить иль запомнить неточно…

(Петля или пуля, река или нож?..)

И дальше ты пишешь, — не слыша, не видя,

В блаженном бреду не страшась чепухи,

Не помня о боли, не веря обиде,

И вдруг понимаешь, что это стихи.

1943

Ночь на 6 августа

В каком неистовом молчанье

Ты замерла, притихла, ночь!..

Тебя ни днями, ни ночами

Не отдалить, не превозмочь.

Взволнованною тишиною

Объята из конца в конец,

Ты внемлешь надо всей страною

Биенью всех ее сердец.

О как же им была близка ты,

Когда по небу и земле

Промчались первые раскаты

О Белгороде и Орле.

Все вдохновенней, все победней

Вставали громы в полный рост,

Пока двенадцатый, последний,

Не оказался светом звезд.

И чудилось, что слезы хлынут

Из самой трудной глубины, —

Они хоть на мгновенье вынут

Из сердца злую боль войны!

Но время это не настало,

Лишь близко-близко подошло,

Ты не впустую, ночь, блистала, —

Нам от тебя и днем светло.

В нас тайный луч незатемнимый

Уже до дрожи напряжен.

Ты стала самою любимой,

Не подберешь тебе имен.

1943

«У меня большое горе…»

У меня большое горе

И плакать не могу.

Мне бы добрести до моря,

Упасть на берегу.

Не слезами ли, родное,

Плещешь через край?

Поделись хоть ты со мною,

Дай заплакать, дай!

Дай соленой, дай зеленой,

Золотой воды,

Синим солнцем прокаленной,

Горячéй моей беды.

Я на перекресток выйду,

На колени упаду.

Дайте слез омыть обиду,

Утолить беду!

О животворящем чуде

Умоляю вас:

Дайте мне, родные люди,

Выплакаться только раз!

Пусть мольба моя нелепа,

Лишь бы кто-нибудь принес, —

Не любви прошу, не хлеба, —

Горсточку горючих слез.

Я бы к сердцу их прижала,

Чтобы в кровь мою вошло

Обжигающее жало,

От которого светло.

Словно от вины тягчайшей,

Не могу поднять лица…

Дай же кто-нибудь, о дай же

Выплакаться до конца,

До заветного начала,

До рассвета на лугу…

Слишком больно я молчала,

Больше не могу.

1943

«Хоть не лелей, хоть не голубь…»

Хоть не лелей, хоть не голубь,

Хоть позабудь о нем, —

Оно пускает корни вглубь,

И это день за днем.

То, что запало нам в сердца,

Как хочешь назови,

Но только нет ему конца,

Оно у нас в крови.

Все больше мы боимся слов

И верим немоте.

И путь жесток, и век суров,

И все слова не те.

А то, о чем молчим вдвоем,

Дано лишь нам двоим.

Его никак не назовем,

Но неразлучны с ним.

«Жил тигренок, числясь в нетях…»

Жил тигренок, числясь в нетях,

Это хитрому с руки,

Чтоб забыли: в лапках этих

Подрастают коготки.

Если будут люди трогать,

Мучить или целовать —

Покажи точеный коготь,

Раз и навсегда отвадь.

Пусть летит тебе вдогонку

Восхищенье и хула.

Выходить пора тигренку

На серьезные дела.

1943

«Говорят, от судьбы не уйдешь…»

Говорят, от судьбы не уйдешь.

Ты над этим смеешься? Ну что ж,

Покажи мне, любимый, звезду,

По которой тебя не найду,

Покажи мне, любимый, пути,

На которых тебя не найти,

Покажи мне, любимый, коня,

Которым объедешь меня.

1943

«— Но в сердце твоем я была ведь?..»

— Но в сердце твоем я была ведь?

— Была:

Блаженный избыток, бесценный излишек…

— И ты меня вытоптал, вытравил, выжег?..

— Дотла, дорогая, дотла.

— Неправда. Нельзя истребить без следа.

Неясною тенью, но я же с тобою,

Сквозь горе любое и счастье любое

Невольно с тобою — всегда.

1943

«Молчи, я знаю, знаю, знаю…»

Молчи, я знаю, знаю, знаю.

Я точно, по календарю,

Припомню все, моя родная,

И за тебя договорю.

О, скрытая моя соседка,

Бедой объятая душа!

Мы слишком часто, слишком редко

Встречаемся, всегда спеша.

Приди от горя отогреться.

Всем сердцем пристальным моим

Зову тебя: скорее встреться,

Мы и без слов поговорим.

Заплачь, заплачь! Ведь я-то знаю,

Как ночь бродить по пустырю.

До счастья выплачься, родная,

Я за тебя договорю.

1943

Поэту горцу

К. К.

Когда ты стиснешь кулаки и зубы,

Склоняя голову — ты так хорош!

Гляжу и повторяю: любо, любо!

(Ты тихих слов не разберешь.)

Когда ж ты руки распахнешь и ветром

Меня охлынет с горной высоты,

Таким широким, прямодушным, щедрым, —

О, как тогда прекрасен ты!

1943

Осенние леса

1

Боже, как светло одеты,

В разном — в красном, в золотом!

На лесах сказалось лето

В пламени пережитом.

Солнце душу в них вложило —

Летней радуги красу.

Семицветное светило

Рдеет листьями в лесу.

Отрешившийся от зноя,

Воздух сразу стал чужим.

Отстранивший все земное,

Он высок и недвижим.

А в лесах — за дивом диво.

Им не надо никого,

Как молитва, молчаливо

Легких листьев торжество.

Чтó красе их вдохновенной

Близкий смертный снежный мрак…

До чего самозабвенны,

Как бесстрашны — мне бы так!

2

Грустила я за свежими бревенчатыми стенами,

Бродила опустевшими лесами несравненными,

И светлыми дубровами, и сумрачными чащами,

От пурпура — суровыми, от золота — молчащими.

Я увидала озими, как в раннем детстве, яркими, —

Великодушной осени весенними подарками.

В неполитом, в неполотом саду твоем стояла я…

Пылают листья золотом, любой — как солнце малое:

Что видывали зá лето от зноя неустанного —

По самый стебель налито и оживает заново.

Ни шелеста, ни шороха, — пройди всю глушь окрестную,

Лишь смутный запах пороха томит кору древесную.

Какими днями тяжкими нам эти чащи дороги!

За этими овражками стояли наши вороги.

Ломились в наши светлые заветные обители,

И воды ясной Сетуни их темный образ видели.

Настигнутые пулями, о вольной воле певшими,

В свой праздник недогулянный, детоубийцы, —

где ж они?..

Лишь смутный запах пороха хранит кора древесная.

Ни шелеста, ни шороха — тиха краса окрестная.

Как в утро это раннее, что разгорится досиня,

Мне по сердцу стояние самозабвенной осени!..

А ночь обступит звездами — дремучая, прозрачная.

Одно к другому созданы — и мрак и свечи брачные…

Земля моя чудесная, что для тебя я сделаю,

Какой прославлю песнею все светлое, все смелое,

И тишину рассветную, и жизнь вот эту самую,

И вас, друзья заветные, заветные друзья мои!..

3

Не наглядеться, не налюбоваться

На эту пламенеющую тишь,

Столь властную, что некуда податься,

И вместе с ней стоишь, горишь, молчишь.

Как памятник, надгробье страстотерпцам,

Что отстояли этот день большой

Единственным неповторимым сердцем,

Таинственной единственной душой,

Как жертвенник, неистово горящий

Во имя тех, которых молим жить, —

Высокая и пламенная чаща,

Ее огня вовек не потушить.

Здесь прошлые, здесь будущие годы,

И чудится — впервые жизнь полна

Столь просветленным воздухом свободы

От звезд небесных до морского дна.

И беззаветно жить бы мне отныне,

Самозабвенным воздухом дыша,

Чтоб сердце стало крепче этой сини

И чище этой осени душа.

1943

«Знаю, что ко мне ты не придешь…»

Знаю, что ко мне ты не придешь,

Но поверь, не о тебе горюю:

От другого горя невтерпеж,

И о нем с тобою говорю я.

Милый, ты передо мной в долгу.

Вспомни, что осталось за тобою.

Ты мне должен — должен! — я не лгу —

Воздух, солнце, небо голубое,

Шум лесной, речную тишину, —

Все, что до тебя со мною было.

Возврати друзей, веселье, силу

И тогда уже — оставь одну.

1943

«Но разве счастье взять руками голыми?..»

Но разве счастье взять руками голыми? —

Оно сожжет.

Меня швыряло из огня да в полымя

И вновь — об лед,

И в кровь о камень сердца несравненного, —

До забытья…

Тебя ль судить, — бессмертного, мгновенного,

Судьба моя!

1945

«Что же это за игра такая?..»

Что же это за игра такая?..

Нет уже ни слов, ни слез, ни сил…

Можно разлюбить — я понимаю,

Но приди, скажи, что разлюбил.

Для чего же эти полувзгляды?

Нежности внезапной не пойму.

Отвергая, обнимать не надо.

Разве не обидно самому?

Я всегда дивлюсь тебе как чуду.

Не найти такого средь людей.

Я до самой смерти не забуду

Беспощадной жалости твоей…

1949

«Люби меня. Я тьма кромешная…»

Люби меня. Я тьма кромешная.

Слепая, путаная, грешная.

Но ведь кому, как не тебе,

Любить меня? Судьба к судьбе.

Гляди, как в темном небе звезды

Вдруг проступают. Так же просто

Люби меня, люби меня,

Как любит ночь сиянье дня.

Тебе и выбора-то нет:

Ведь я лишь тьма, а ты лишь свет.

«Весна и снег. И непробудный…»

Весна и снег. И непробудный

В лесу заснеженном покой.

Зиме с землей расстаться трудно,

Как мне с тобой, как мне с тобой.

«Назначь мне свиданье на этом свете…»

Назначь мне свиданье

на этом свете.

Назначь мне свиданье

в двадцатом столетье.

Мне трудно дышать без твоей любви.

Вспомни меня, оглянись, позови!

Назначь мне свиданье

в том городе южном,

Где ветры гоняли

по взгорьям окружным,

Где море пленяло

волной семицветной,

Где сердце не знало

любви безответной.

Ты вспомни о первом свидании тайном,

Когда мы бродили вдвоем по окрайнам,

Меж домиков тесных,

по улочкам узким,

Где нам отвечали с акцентом нерусским.

Пейзажи и впрямь были бедны и жалки,

Но вспомни, что даже на мусорной свалке

Жестянки и склянки

сверканьем алмазным,

Казалось, мечтали о чем-то прекрасном.

Тропинка все выше кружила над бездной…

Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный?..

Числа я не знаю,

но с этого дня

Ты светом и воздухом стал для меня.

Пусть годы умчатся в круженье обратном

И встретимся мы в переулке Гранатном…

Назначь мне свиданье у нас на земле,

В твоем потаенном сердечном тепле.

Друг другу навстречу

по-прежнему выйдем,

Пока еще слышим,

Пока еще видим,

Пока еще дышим,

И я сквозь рыданья

Тебя заклинаю:

назначь мне свиданье!

Назначь мне свиданье,

хотя б на мгновенье,

На площади людной,

под бурей осенней,

Мне трудно дышать, я молю о спасенье…

Хотя бы в последний мой смертный час

Назначь мне свиданье у синих глаз.

1953

«Зима установилась в марте…»

Зима установилась в марте

С морозами, с кипеньем вьюг,

В злорадном, яростном азарте

Бьет ветер с севера на юг.

Ни признака весны, и сердце

Достигнет роковой черты

Во власти гибельных инерций

Бесчувствия и немоты.

Кто речь вернет глухонемому?

Слепому — кто покажет свет?

И как найти дорогу к дому,

Которого на свете нет?

1955

Сказка

Очарованье зимней ночи,

Воспоминанья детских лет…

Пожалуй, был бы путь короче —

И замело бы санный след,

Но от заставы Ярославской

До Норской фабрики, до нас, —

Двенадцать верст морозной сказкой

Под звездным небом в поздний час…

Субботним вечером за нами

Прислали тройку. Мы с сестрой

Садимся в сани. Над санями

Кружит снежинок легкий рой.

Вот от дверей начальной школы

Мы тронулись. На облучке —

Знакомый кучер в долгополой

Овчинной шубе, в башлыке.

И вот уже столбы заставы,

Ее двуглавые орлы.

Большой больничный сад направо…

Кусты черны, снега белы,

Пустырь кругом, строенья редки.

Темнее ночь, сильней мороз.

Чуть светятся седые ветки

Екатерининских берез.

А лошади рысцою рядом

Бегут… Почтенный коренник

Солидно вскидывает задом.

Он строг и честен, он старик.

Бежит, бряцая селезенкой,

Разумный конь, а с двух сторон

Шалят пристяжки, как девчонки,

Но их не замечает он.

Звенит бубенчик под дугою,

Поют полозья в тишине,

Но что-то грезится другое

В завороженном полусне.

На горизонте лес зубчатый,

Таинственный, волшебный лес.

Там в чаще — угол непочатый

Видений, страхов и чудес.

Вот королевич серым волком

Подходит к замку на горе…

Неверный свет скользит по елкам,

По черным елкам в серебре.

Спит королевна непробудно,

И замок в чарах забытья.

Самой себе признаться трудно,

Что королевна — это я…

Настоян на морозе воздух

И крепок так, что не вздохнуть.

И небо — в нелюдимых звездах,

Чужая, нежилая жуть.

Все на земле роднее, ближе.

Вот телеграфные столбы

Гудят все то же, а поди же, —

Ведь это песня ворожбы.

Неодолимая дремота

В том звуке, ровном и густом…

Но вот фабричные ворота,

Все ближе, ближе, ближе дом.

Перед крылечком санный полоз

Раскатывается, скользя,

И слышен из прихожей голос,

Который позабыть нельзя.

1955

«За окном шумит листва густая…»

За окном шумит листва густая —

И благоуханна и легка,

Трепеща, темнея и блистая

От прикосновенья ветерка.

И за нею — для меня незримы,

Рядом, но как будто вдалеке, —

Люди, что всегда проходят мимо,

Дети, что играют на песке,

И шоссе в движенье непрестанном,

И ваганьковская тишина.

Я от них волненьем и блистаньем,

Трепетом живым отрешена…

Вянет лето, превращаясь в осень.

Август отошел, и вот, спеша,

Ветер листья рвет, швыряет оземь,

Откровенным холодом дыша.

И в окне, наполнившемся светом, —

Все, что близко, все, что далеко,

Все как есть, что было скрыто летом,

Вдруг возникло четко и легко.

Если чудо — говори о чуде,

Сочетавшем радость и печаль.

Вот они — невидимые люди!

Вот она — неведомая даль!

1955

«Что ж, если говорить без фальши…»

Что ж, если говорить без фальши,

Ты что ни день — отходишь дальше,

Я вижу по твоим глазам

И по уклончивой улыбке, —

Я вижу, друг мой, без ошибки,

Что нет возврата к чудесам.

Прощай. Насильно мил не будешь,

Глухого сердца не разбудишь.

Я — камень на твоем пути.

Ты можешь камень обойти.

Но я сказать хочу другое:

Наверно, ты в горах бывал

И камень под твоей ногою

Срывался, падая в провал.

1955

«Не беда, что жизнь ушла…»

Не беда, что жизнь ушла,

Не беда, что навсегда,

Будто я и не жила,

А беда, что без следа,

Как в песок вода.

1955

Надпись на портрете (Мадригал)

Я вглядывалась в Ваш портрет

Настолько пристально и долго,

Что я, быть может, сбита с толку

И попросту впадаю в бред,

Но я клянусь: Ваш правый глаз

Грустней, внимательнее, строже,

А левый — веселей, моложе

И больше выражает Вас,

Но оба тем и хороши,

Что Вы на мир глядите в оба,

И в их несхожести особой —

Таинственная жизнь души.

Они мне счастья не сулят,

А лишь волненье без названья,

Но нет сильней очарованья,

Чем Ваш разноречивый взгляд.

1956

«Смертный страх перед бумагой белой…»

Смертный страх перед бумагой белой…

Как его рассеять, превозмочь?

Как же ты с душою оробелой

Безоглядно углубишься в ночь?

Только тьма и снег в степи бескрайной.

Ни дымка, ни звука — тьма и снег.

Ни звезды, ни вехи — только тайна,

Только ночь и только человек.

Он идет один, еще не зная,

Встретится ль в дороге огонек.

Впереди лишь белизна сплошная

И сплошная тьма, и путь далек.

Он идет, перемогая вьюгу,

И безлюдье, и ночную жуть,

И нельзя пожаловаться другу,

И нельзя в пути передохнуть.

Впереди ночной простор широкий,

И пускай в снегах дороги нет,

Он идет сквозь вьюгу без дороги

И другому пролагает след.

Здесь, быть может, голову он сложит…

Может быть, идущий без пути,

Заплутает, сгинет, но не может,

Он уже не может не идти.

Где-то ждет его душа живая.

Чтоб ее от горя отогреть,

Он идет, себя позабывая…

Выйди на крыльцо и друга встреть.

1956

«Какой обильный снегопад в апреле…»

Какой обильный снегопад в апреле,

Как трудно землю покидать зиме!

И вновь зима справляет новоселье,

И вновь деревья в снежной бахроме.

Под ярким солнцем блещет снег весенний.

Взгляни, как четко разлинован лес:

Высоких сосен правильные тени

По белизне легли наперерез.

Безмолвие страницы разграфленной

Как бы неволит что-то написать,

Но от моей ли немоты бессонной

Ты слова ждешь, раскрытая тетрадь!

А под вечер предстал передо мною

Весь в перечерках черновик живой,

Написанный осыпавшейся хвоей,

И веточками, и сухой листвой,

И шишками, и гарью паровозной,

Что ветром с полустанка нанесло,

А почерк — то веселый, то серьезный,

И подпись различаю и число.

Не скрыть врожденный дар — он слишком ярок,

Я только позавидовать могу,

Как, не страшась ошибок и помарок,

Весна стихи писала на снегу.

1956

«Бредешь в лесу, не думая, что вдруг…»

Бредешь в лесу, не думая, что вдруг

Ты станешь очевидцем некой тайны,

Но все открыл случайный взгляд вокруг —

Разоблачения всегда случайны.

В сосновой чаще плотный снег лежит, —

Зима в лесу обосновалась прочно,

А рядом склон сухой листвой покрыт, —

Здесь осени участок неурочный.

Шумят ручьи, бегут во все концы, —

Весна, весна! Но в синеве прогретой

Звенят вразлив не только что скворцы —

Малиновка, — уж это ли не лето!

Я видела и слышала сама,

Как в чаще растревоженного бора

Весна и лето, осень и зима

Секретные вели переговоры.

1956

«Дни мелькают — чет и нечет…»

Дни мелькают — чет и нечет, —

Жизнь осталась позади.

Что же сердце рвет и мечет,

Задыхается в груди?

Слышать слов моих не хочет,

Будто в рану сыплю соль.

Днем и ночью сердце точит

Злая дума, злая боль.

Знает сердце о причине

Всех скорбей моих и бед,

О смиренье, о гордыне

И что мне спасенья нет.

Но оно по горло сыто

Ложью всяческих прикрас,

И оно со мной открыто

Говорит не в первый раз,

Чтобы я, ему доверясь,

Не страшилась жить в глуши

И смелей порола ересь,

Если ересь от души.

Говорит не рифмы ради,

Не для красного словца,

Говорит не на эстраде, —

На исходе, у конца.

1956

«У твоей могилы вечный непокой…»

У твоей могилы вечный непокой,

Приглушенный говор суеты людской.

Что же мне осталось, ангел мой небесный!

Без тебя погибну в муке бесполезной.

Без тебя погибну внемоте железной.

Сердце истомилось смертною тоской.

Горе навалилось каменной доской.

1956

«Мы рядом сидим. Я лицо дорогое целую…»

Мы рядом сидим.

Я лицо дорогое целую.

Я голову глажу седую.

Мне чудится возле

какая-то грозная тайна,

А ты говоришь мне,

что все в этой жизни случайно.

Смеясь, говоришь:

— Ну а как же? Конечно, случайно. —

Так было во вторник.

И вот подошло воскресенье.

Из сердца вовек не уйдет

этот холод весенний.

Тебя уже нет,

а со мною что сталось, мой милый…

Я склоняюсь над свежей твоею могилой.

Я не голову глажу седую —

Траву молодую.

Не лицо дорогое целую,

А землю сырую.

1956

«Скорей бы эти листья облетели!..»

Скорей бы эти листья облетели!

Ты видел детство их. Едва-едва,

Как будто в жизни не предвидя цели,

Приоткрывалась зябкая листва, —

«Плиссе-гофре», как я тогда сказала

О листиках зубчатых, и в ответ

Смеялся ты, и вот тебя не стало.

Шумит листва, тебя на свете нет,

Тебя на свете нет, и это значит,

Что света нет… А я еще жива.

Раскрылись листья, подросла трава.

Наш долгий разговор едва лишь начат.

На мой вопрос ты должен дать ответ,

А ты молчишь. Тебя на свете нет.

1956

«Скажи — как жить мне, как мне жить…»

Скажи — как жить мне, как мне жить

На этом берегу?

Я не могу тебя забыть

И помнить не могу.

Я не могу тебя забыть,

Покуда вижу свет,

А там забуду, может быть,

А может быть, и нет.

А может быть, к душе душа

Приникнет в тишине,

И я воскресну не дыша,

Как вечный сон во сне.

На бездыханный берег твой

Возьми меня скорей

И красотою неживой

От жизни отогрей.

1957

«Не за то ли, что только гроза…»

Не за то ли, что только гроза

Нам на мир открывает глаза,

И пред нами, хорош или плох,

Предстает он, застигнут врасплох,

Озарен то вверху, то внизу, —

Не за это ль мы любим грозу?

Чтó при свете дневном разберешь,

Примиряющем с правдою ложь?

Безучастный равно ко всему,

Он легко переходит во тьму.

Чтó увидишь во мраке ночном?

Он смешал, одурманенный сном,

Все, что живо, и все, что мертво,

Он не видит себя самого.

Но случится лишь ветру начать

Вековые деревья качать, —

Встрепенется, очнется листва,

Зашумит: я жива, я жива!

Редкий дождь пробежит вперебой

По траве, от зарниц голубой,

В чаще туч острие топора

Полыхнет белизной серебра,

Громыхающий рухнет удар

С поднебесья в глухой крутояр,

Взвоет ветер на все голоса,

Раскачаются шумно леса…

Не затем ли мы жаждем грозы,

Что гроза повторяет азы

Неоглядной свободы, и гром

Бескорыстным гремит серебром,

И, прозрачной прохладой дыша,

Оживает, мужает душа…

[1957]

Черта горизонта

Вот так и бывает: живешь — не живешь,

А годы уходят, друзья умирают,

И вдруг убедишься, что мир непохож

На прежний, и сердце твое догорает.

Вначале черта горизонта резка, —

Прямая черта между жизнью и смертью,

А нынче так низко плывут облака,

И в этом, быть может, судьбы милосердье.

Тот возраст, который с собою принес

Утраты, прощанья, — наверное, он-то

И застил туманом непролитых слез

Прямую и резкую грань горизонта.

Так много любимых покинуло свет,

Но с ними беседуешь ты, как бывало,

Совсем забывая, что их уже нет…

Черта горизонта в тумане пропала.

Тем проще, тем легче ее перейти, —

Там эти же рощи и озими эти ж…

Ты просто ее не заметишь в пути,

В беседе с ушедшим — ее не заметишь.

1957

«Ты не становишься воспоминаньем…»

Ты не становишься воспоминаньем.

Как десять лет назад, мы до сих пор

Ведем наш сокровенный разговор,

Встречаясь, будто на рассвете раннем.

Нам хорошо и молодо вдвоем,

И мы всегда идем, всегда идем,

Вверяясь недосказанным признаньям

И этой чуть раскрывшейся листве,

Пустому парку, резкой синеве

Холодных майских дней и полувзглядам,

Что сердцу говорят прямее слов

О радости, что мы, как прежде, рядом…

Минутами ты замкнут и суров.

Жестокой мысли оборвать не хочешь,

Но вот опять и шутишь и хохочешь,

Самозабвенно радуясь всему —

И солнцу, и нехоженой дорожке,

И полусказочной лесной сторожке,

И тайному смятенью моему…

Мне верилось, что это лишь начало,

Что это лишь преддверие чудес,

Но всякий раз, когда тебя встречала,

Я словно сердцу шла наперерез…

И я еще живу, еще дышу,

Еще брожу одна по темным чащам,

И говорю с тобою, и пишу,

Прошедшее мешая с настоящим…

Минутами ты замкнут и суров.

А я была так близко, так далеко

С тобой, с твоей душою одинокой

И не могла, не находила слов —

Заговорить с тобой о самом главном,

Без переходов, сразу, напрямик…

Мой ангел, на пути моем бесславном

Зачем явился ты, зачем возник!

Ты был моей любовью многолетней,

А я — твоей надеждою последней,

И не нашла лишь слова одного,

А ты хотел его, ты ждал его,

Оно росло во мне, но я молчала,

Мне верилось, что это лишь начало.

Я шла, не видя и не понимая

Предсмертного страданья твоего.

Я чувствовала светлый холод мая,

И ты со мной, и больше ничего…

О, как тебя я трепетно касалась!

Но счастье длилось до того лишь дня,

Пока ты жил, пока не оказалось,

Что даже смерть желаннее меня.

1957

«Кузнечики… А кто они такие?..»

Кузнечики… А кто они такие?

Заглядывал ли ты в их мастерские?

Ты, видно, думал — это кузнецы

И в кузнях маленьких поодиночке

О наковаленки бьют молоточки,

А звон от них летит во все концы?

Но это заблужденье. Ты не прав.

Не кузница в траве, а телеграф,

Где точки и тире, тире и точки

Бегут вплотную по звенящей строчке

И наспех сообщают обо всем,

Что в поле и в лесу творилось днем.

1957

«Пылает отсвет красноватый…»

Пылает отсвет красноватый

На летней пашне в час заката.

До фиолетового цвета

Земля засохшая прогрета.

Здесь каждый пласт огнем окован —

Лиловым, розовым, багровым,

И этот крепкий цвет не сразу

Становится привычен глазу,

Но приглядишься понемногу,

На алый пласт поставишь ногу,

И с каждым шагом все бесстрашней

Идешь малиновою пашней.

1957

Сон на рассвете

Какие-то ходы и переходы,

И тягостное чувство несвободы,

И деревянный низенький помост.

Как на погосте, он открыт и прост,

Но это — стол, на нем вино и свечи,

А за столом — мои отец и мать.

Их нет в живых. Я рада этой встрече,

Я их прошу меня с собою взять

Или побыть со мною хоть недолго,

Чтоб Новый год мы встретили втроем.

Я что-то им толкую втихомолку,

Они молчат. Мы пьем. Нет, мы не пьем.

Вино как кровь. Нетронуты бокалы.

А у моих родимых небывалый —

Такой недвижный и спокойный взгляд.

Да полно, на меня ль они глядят?

Нет, сквозь меня. О нет, куда-то мимо.

А может статься, я для них незрима?

И что это? Настал ли Новый год

И при свечах втроем его встречаем,

Иль только близится его приход, —

Так незаметен, так необычаен?..

Отец и мать. И между ними — я.

Где ночью ты была, душа моя?

И Новый год — был или не был встречен?

Что спрашивать, когда ответить нечем!

Я помню только свечи и вино,

И стол в дверях, и что кругом темно,

И что со мной — восставшие из праха.

Я их люблю без трепета, без страха,

Но мне тревожно. Кто меня зовет?..

О лишь бы знать — настал ли Новый год?

1957

«Даже в дорогой моей обители…»

Даже в дорогой моей обители

За стеной живут… иные жители.

Тише, тише, милые друзья!

В нашей не участвуя беседе,

Любознательнейшие соседи

Слушают, дыханье затая…

Хоть бы раз промолвить слово резкое,

Хоть бы знать — робею или брезгую?

Страшно или мерзко тронуть грязь?

Но обходишь эту слякоть липкую

С жалкою прощающей улыбкою,

Сердцем негодующим крепясь.

«О, глупомудрый, змеиногубый!..»

О, глупомудрый, змеиногубый!

В стихах ни строчки прямой и грубой.

Ты затаился, ты не сказался,

К запретным темам не прикасался.

Всю жизнь решалась одна задача,

Чтоб неизменной была удача,

И неизбежно придет возмездье —

Исчезнет слава с тобою вместе.

50-е годы

Размолвка

Один неверный звук,

Но и его довольно:

С пути собьешься вдруг

Нечаянно, невольно,

И вот пошла плутать

Сквозь клятвы и зароки,

Искать, и ждать, и звать,

И знать, что вышли сроки…

Подумай, лишь одно

Беспамятное слово —

И вдруг темным-темно

И не было былого,

А только черный стыд

Да оклик без ответа,

И ночь не говорит

О радости рассвета.

«За что же изничтожено…»

За что же изничтожено,

Убито сердце верное?

Откройся мне: за что ж оно

Дымится гарью серною?

За что же смрадной скверною

В терзаньях задыхается?

За что же сердце верное

Как в преисподней мается?

За что ему отчаянье

Полуночного бдения

В предсмертном одичании,

В последнем отчуждении?..

Ты все отдашь задешево,

Чем сердце это грезило,

Сторонкой обойдешь его,

Вздохнешь легко и весело…

50-е годы

«Развратник, лицемер, ханжа…»

Развратник, лицемер, ханжа…

От оскорбления дрожа,

Тебя кляну и обличаю.

В овечьей шкуре лютый зверь,

Предатель подлый, верь не верь,

Но я в тебе души не чаю.

«Ты что ни скажешь, то солжешь…»

Ты что ни скажешь, то солжешь,

Но не твоя вина:

Ты просто в грех не ставишь ложь,

Твоя душа ясна.

И мне ты предлагаешь лгать:

Должна я делать вид,

Что между нами тишь да гладь,

Ни боли, ни обид.

О доброте твоей звонят

Во все колокола…

Нет, ты ни в чем не виноват,

Я клевещу со зла.

Да разве ты повинен в том,

Что я хочу сберечь

Мученье о пережитом

Блаженстве первых встреч.

Я не права — ты верный друг,

О нет, я не права,

Тебе лишь вспомнить недосуг,

Что я еще жива.

«Ты отнял у меня и свет и воздух…»

Ты отнял у меня и свет и воздух

И хочешь знать — где силы я беру,

Чтобы дышать, чтоб видеть небо в звездах,

Чтоб за работу браться поутру.

Ну что же, я тебе отвечу, милый:

Растоптанные заживо сердца

Отчаянье вдруг наполняет силой,

Отчаянье без края, без конца.

1958

«Я равна для тебя нулю…»

Я равна для тебя нулю.

Что о том толковать, уж ладно.

Все равно я тебя люблю

Восхищенно и беспощадно.

И слоняюсь, как во хмелю,

По аллее неосвещенной,

И твержу, что тебя люблю

Беспощадно и восхищенно.

[50-е годы]

«Постылых „ни гу-гу“…»

…И опять весь год ни гу-гу.

Анна Ахматова

Постылых «ни гу-гу»

Я слышать не могу —

Я до смерти устала,

Во мне души не стало.

Я больше не могу.

Простите, кредиторы.

Да, я кругом в долгу

И опускаю шторы.

Конец, конец всему —

Надеждам и мученью,

Я так и не пойму

Свое предназначенье.

В минуту отчаянья

Весь век лишь слова ищешь ты,

Единственного слова.

Оно блеснет из темноты

И вдруг погаснет снова.

Ты не найдешь путей к нему

И не жалей об этом:

Оно не пересилит тьму,

Оно не станет светом.

Так позабудь о нем, пойми,

Что поиски напрасны,

Что все равно людей с людьми

Оно сроднить не властно.

Зачем весь век в борьбе с собой

Ты расточаешь силы,

Когда смолкает звук любой

Пред немотой могилы.

1958

«Ты думаешь, правда проста?…»

Ты думаешь, правда проста?

Попробуй, скажи.

И вдруг онемеют уста,

Тоскуя о лжи.

Какая во лжи простота,

Как с нею легко,

А правда совсем не проста,

Она далеко.

Ее ведь не проще достать,

Чем жемчуг со дна.

Она никому не под стать,

Любому трудна.

Ее неподатливый прав

Пойми, улови.

Попробуй хоть раз, не солгав,

Сказать о любви.

Как будто дознался, достиг,

Добился, и что ж? —

Опять говоришь напрямик

Привычную ложь.

Тоскуешь до старости лет,

Терзаясь, горя…

А может быть, правды и нет,

И мучишься зря?

Дождешься ль ее благостынь?

Природа ль не лжет?

Ты вспомни миражи пустынь,

Коварство болот,

Где травы над гиблой водой

Густы и свежи…

Как справиться с горькой бедой

Без сладостной лжи?

Но бьешься не день и не час,

Твердыни круша,

И значит, таится же в нас

Живая душа.

То выхода ищет она,

То прячется вглубь.

Но чашу осушишь до дна,

Лишь только пригубь.

Доколе живешь ты, дотоль

Мятешься в борьбе,

И только вседневная боль

Наградой тебе.

Бескрайна душа и страшна,

Как эхо в горах.

Чуть ближе подступит она,

Ты чувствуешь страх.

Когда же настанет черед

Ей выйти на свет, —

Не выдержит сердце: умрет,

Тебя уже нет.

Но заживо слышал ты весть

Из тайной глуши,

И значит, воистину есть

Бессмертье души.

1958

Дальнее дерево

От зноя воздух недвижим,

Деревья как во сне.

Но что же с деревом одним

Творится в тишине?

Когда в саду ни ветерка,

Оно дрожмя дрожит…

Что это — страх или тоска,

Тревога или стыд?

Что с ним случилось? Что могло б

Случиться? Посмотри,

Как пробивается озноб

Наружу изнутри.

Там сходит дерево с ума,

Не знаю почему.

Там сходит дерево с ума,

А что с ним — не пойму.

Иль хочет что-то позабыть

И память гонит прочь?

Иль что-то вспомнить, может быть,

Но вспоминать невмочь?

Трепещет, как под топором,

Ветвям невмоготу, —

Их лихорадит серебром,

Их клонит в темноту.

Не в силах дерево сдержать

Дрожащие листки.

Оно бы радо убежать,

Да корни глубоки.

Там сходит дерево с ума

При полной тишине.

Не более, чем я сама,

Оно понятно мне.

1959

«К твоей могиле подойду…»

К твоей могиле подойду,

К плите гранитной припаду.

Здесь кончился твой путь земной,

Здесь ты со мной, ты здесь со мной.

Но неужели только здесь?

А я? А мир окрестный весь?

А небо синее? А снег?

А синева ручьев и рек?

А в синем небе облака?

А смертная моя тоска?

А на лугах седой туман?..

Не сон и не самообман:

Когда заговорит гроза,

Вблизи блеснут твои глаза —

Их синих молний острия…

И это вижу только я.

1959

«Если говорить всерьез…»

Если говорить всерьез,

Лишь одно мне в жизни мило —

Коль мороз, так уж мороз,

Чтобы дух перехватило.

Я люблю вершины гор,

Оттого, что одиноки,

Я люблю степной простор

За его размах широкий.

Если зной — чтоб тишь да гладь,

Если ветер — чтоб такой уж —

На ногах не устоять…

Ты меня не успокоишь,

Не утешишь, не уймешь

Ласковым полунамеком.

Не свидетельствует ложь

О высоком, о глубоком.

Ни со степью, ни с горой

Не сравню твоей повадки,

Ты весь век живешь игрой

В кошки-мышки, в жмурки, в прятки.

А по мне, чтоб было так:

Счастье — счастьем, горе — горем.

Чтобы свет и чтобы мрак.

Впрочем, мы еще поспорим.

1959

Стихи 60-х—70-х годов

«О чем же, о чем, если мир необъятен?..»

О чем же, о чем, если мир необъятен?..

Я поздно очнулась, кругом ни души.

О чем же? О снеге? О солнце без пятен?

А если и пятна на нем хороши?..

О людях? Но либо молчание, либо

Лишь правда, а мне до нее не дойти.

О жизни?.. Любовь моя, свет мой, — спасибо.

О смерти?.. Любовь моя, свет мой, — прости.

1960

Плач китежанки

Боже правый, ты видишь

Эту злую невзгоду.

Ненаглядный мой Китеж

Погружается в воду.

Затонул, златоглавый,

От судьбы подневольной.

Давней силой и славой —

Дальний звон колокольный.

Затонул белостенный,

Лишь волна задрожала,

И жемчужная пена

К берегам отбежала.

Затонул, мой великий.

Стало óглядь безмолвно,

Только жаркие блики

Набегают на волны…

Начало 60-х годов

«Сквозь сон рванешься ты помериться с судьбою…»

Сквозь сон рванешься ты помериться с судьбою

И подчинить ее движению строки —

И отступаешь вдруг сама перед собою,

В бессильной ярости сжимая кулаки.

Строка зовет на бой, и ты готова к бою,

Всем унижениям и страхам вопреки,

И отступаешь вдруг сама перед собою,

В бессильной ярости сжимая кулаки.

Твоя душа мертва. Смятенье бесполезно.

Зачем проснулась ты? Твоя душа мертва.

Смирись перед немой, перед последней бездной, —

Для сердца легче смерть, чем мертвые слова.

Утешься, — над твоей могилою безвестной

И ветер будет петь, и шелестеть трава.

1961

«День изо дня и год из года…»

Анне Ахматовой

День изо дня и год из года

Твоя жестокая судьба

Была судьбой всего народа.

Твой дивный дар, твоя волшба

Бессильны были бы иначе.

Но ты и слышащей и зрячей

Прошла сквозь чащу мертвых лир,

И Тютчев говорит впервые:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые.

1962

Комарово

«Нет, мне уже не страшно быть одной…»

Нет, мне уже не страшно быть одной.

Пусть ночь темна, дорога незнакома.

Ты далеко и все-таки со мной.

И мне спокойно, мне легко, я дома.

Какие чары в голосе родном!

Я сокрушаюсь только об одном —

О том, что жизнь прошла с тобою розно,

О том, что ты позвал меня так поздно.

Но даже эта скорбь не тяжела.

От унижений, ужасов, увечий

Я не погибла, нет, я дожила,

Дожаждалась, дошла до нашей встречи.

Твоя немыслимая чистота —

Мое могущество, моя свобода,

Мое дыханье: я с тобою та,

Какой меня задумала природа.

Я не погибла, нет, я спасена.

Гляди, гляди — жива и невредима.

И даже больше — я тебе нужна.

Нет, больше, больше — я необходима.

1962

«Но только и было что взгляд издалёка…»

Но только и было что взгляд издалёка,

Горячий, сияющий взгляд на ходу.

В тот день облака проплывали высоко

И астры цвели в подмосковном саду.

Послушай, в каком это было году?..

С тех пор повторяю: а помнишь, а знаешь?

И нечего ждать мне и все-таки жду.

Я помню, я знаю, что ты вспоминаешь

И сад подмосковный, и взгляд на ходу.

1962

«Ты сама себе держава…»

Анне Ахматовой

Ты сама себе держава,

Ты сама себе закон,

Ты на все имеешь право,

Ни за кем нейдешь вдогон.

Прозорлива и горда

И чужда любых иллюзий…

Лишь твоей могучей музе

По плечу твоя беда,

И — наследственный гербовник —

Царскосельский твой шиповник

Не увянет никогда.

1963

«Куда, коварная строка?..»

Куда, коварная строка?

Ты льстишься на приманку рифмы?

Ты хочешь, чтобы вкось и вкривь мы

Плутали? Бей наверняка,

Бей в душу, иль тебя осилят

Созвучья, рвущиеся врозь.

Коль ты стрела — лети навылет,

Коль ты огонь — свети насквозь.

1963

«Не отчаивайся никогда…»

Не отчаивайся никогда,

Даже в лапах роковой болезни,

Даже пред лицом сочтенных дней.

Ничего на свете нет скучней,

И бессмысленней, и бесполезней,

Чем стенать, что зря прошли года.

Ты еще жива. Начни сначала.

Нет, не поздно: ты еще жива.

Я не раз тебя изобличала,

И опять ключами ты бренчала

У дверей в тайницу волшебства.

1964

Горе

Уехать, уехать, уехать,

Исчезнуть немедля, тотчас,

По мне, хоть навечно, по мне, хоть

В ничто, только скрыться бы с глаз,