Павел Иустинович Мариковский

Чудесная пестрокрылка

Рассказы энтомолога

Рисунки Э. Визина

Ошибка

По крутому берегу Большого Чуйского канала тянется узкая полоска колючего осота. Его лиловые соцветия пахнут сильно и приятно. Многие цветы еще не раскрылись, некоторые уже давно отцвели и белеют своими пушистыми головками.

Низко над каналом проносятся ласточки, на лету задевая грудью поверхность воды. У самой кромки берега расселись большие пучеглазые лягушки. Здесь они караулят насекомых, прилетающих на водопой. Сквозь сизую дымку испарений жарко греет солнце. Вдали, над посевами люцерны, с криками летает стайка золотистых щурок, там же стрекочут сенокосилки.

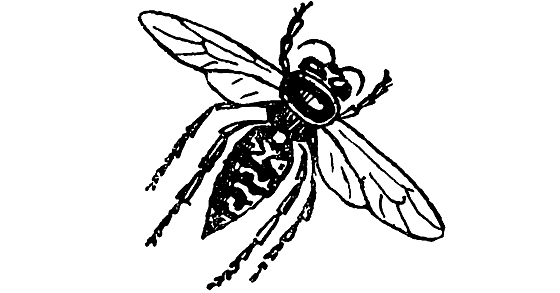

На запах осота слетаются разные насекомые. Больше всего здесь маленьких, не более двух-трех миллиметров, сереньких жучков-пыльцеедов. Они массами облепляют цветы и, глубоко забравшись в них, беспрерывно копошатся, переползают с места на место и кажутся очень озабоченными. Подлетают бабочки-голубянки — маленькие, изящные. Иногда появляется оса с темными крыльями и яркой, вызывающей окраской, смелая и независимая. Но больше всех над осотом летают какие-то крупные пчелы, жужжат беспрерывно крыльями, паря над растениями, и, садясь на цветы, собирают пыльцу. Задние ноги пчелы кажутся толстыми от собранной пыльцы. Пчелы, как говорят пчеловоды, нагрузились обножкой. Сколько надо положить труда, чтобы, не теряя ни одного мгновения, перелетая с цветка на цветок, собрать пыльцу растений, потом посредством сложных движений с помощью специальных щеточек и волосков смести ее в особые корзиночки, расположенные на голенях, и, уже нагрузившись до отказа, отнести свою ношу в жилище! Там из пыльцы и нектара будет приготовлено питательное тесто, и им пчела накормит развивающиеся личинки.

Задние ноги пчелы кажутся толстыми от собранной пыльцы.

Пчелы, вьющиеся над осотом, значительно крупнее домашних. Они почему-то не очень трудолюбивы и озабочены, иногда совсем не по-пчелиному затевают погоню друг за другом, уносятся вдаль, возвращаются вновь к цветам и будто играют в воздухе легкомысленно и беззаботно. Да пчелы ли это? Нет ли тут какого-нибудь обмана?

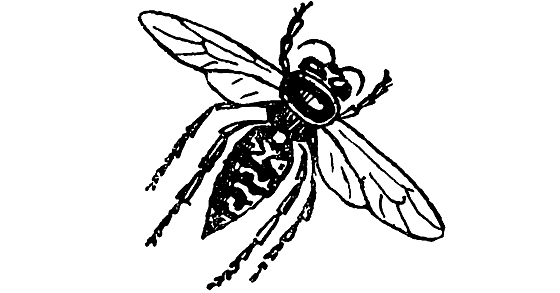

Два шага вперед, к колючей полоске осота, напряженное внимание — ровный полет, знакомое пенье крыльев, загруженные пыльцой задние ноги. Не каждый цветок достоин внимания насекомого. Один, видимо, только что обобран, в другом — засилье жучков-пыльцеедов, а вот третий — на нем стоит остановиться: от него пахнет вкусным. Насекомое садится на цветок и вдруг преображается и становится самой обычной крупной сирфидой-эристалией. Разве это не неожиданность: в воздухе — пчела, на растении — муха!

На цветке насекомое преображается и становится самой обычной крупной сирфидой-эристалией.

Как велика сила образов! Незначительный, но типичный штрих какого-либо животного для нас достаточен, чтобы дополнить все остальное воображением. Только одни ноги, похожие на пчелиные — с обножкой, и нам уже чудится настоящая пчела, и невольно тянется рука за пинцетом, чтобы вытащить ее из сачка, — ведь просто рукой нельзя: ужалит.

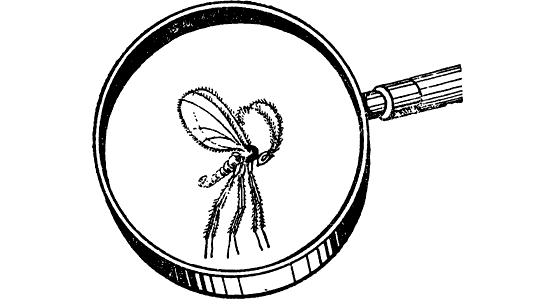

Присев на цветок, сирфида выдвигает большой черный хоботок и усиленно обшаривает им нектарники цветка. Даже в слабую лупу видны на хоботке какие-то два крючочка, и, видимо, они не лишние — очень уж ловко поддевает сирфида этими крючочками глубоко забравшихся пыльцеедов: ну-ка, выбирайтесь наружу! И маленькие серые пыльцееды нехотя перебираются на другое место, а кое-кто, получив изрядный удар крючочками, совсем покидает цветок и ползет вниз по стеблю в надежде добраться до нового, более безопасного места.

Эти интересные крючочки очень привлекают внимание.

Часто энтомологи, работая над коллекциями, устанавливают различия между видами, родами, семействами насекомых подчас по незначительнейшим признакам. Какая-нибудь маленькая щетинка на теле, пятнышко или особенная жилочка на крылышке, маленький бугорок — и по ним разграничиваются целые группы. Иногда, к сожалению, значение этих мелких признаков непонятно, а их функция загадочна. Вот и тут, у сирфиды, то же самое: всего лишь небольшие крючочки на хоботке. Ведь они не случайны, и жизнь этого вида, наверно, была связана с колючими растениями, маленькими пыльцеедами и необходимостью прогонять их для того, чтобы получить от цветка сладкий нектар. У другой сирфиды, которая живет в иной местности, не лакомится нектаром на осоте и не встречается с пыльцеедами, нет таких крючочков.

Разглядывая крючочки и удивляясь тому, как ловко прогоняет ими сирфида назойливых и многочисленных жучков-пыльцеедов, я забыл о сходстве ее с пчелой. Для нашей сирфиды это совсем не плохое качество — казаться в воздухе насекомым, имеющим жало. А на колючем осоте это уже не так нужно: муху поймать на цветке нелегко. Но тут обнаруживается совсем неожиданное. Ноги у сирфиды самые обыкновенные, и нет на них никакого утолщения, похожего на обножку.

Чувство удивления так велико, что невольно думаешь: «Не показалось ли все это?» Но, как и прежде, над цветами реют сирфиды, и у всех толстые ноги — как будто с обножкой.

Нет, не показалось, и сейчас сомнения просто разрешатся. Нужно только усесться на одном месте, не двигаться, совсем замереть, подождать, когда поближе подлетит муха, и хорошенько рассмотреть ее вблизи.

Когда так горячо нетерпение и хочется скорее понять непонятное, особенно томительно тянется время и кажется, будто назло всюду так много летает мух, а рядом их нет ни одной. Наконец совсем близко появляется в воздухе сирфида — и всего лишь одна секунда напряженного внимания. Потом откуда-то прилетает другая сирфида, раздается звон крыльев — и перед глазами молниеносно мелькают насекомые. Как тут что-либо заметить!

Но в памяти все же осталось запечатленное, и его нужно только проверить, чтобы не ошибиться. Еще час-два наблюдений — и тайна будет открыта.

Тут только я замечаю, что рядом со мной стоят два молодых колхозника и внимательно рассматривают странного человека, обвешанного со всех сторон загадочными предметами.

Наконец один из молодых людей прерывает неловкое молчание.

— Что, — говорит он насмешливо, — козявками, мушками, таракашками интересуетесь?

— А что вы думаете! — отвечаю я. — Козявки и таракашки разве не важны для всех нас?

И начинаю рассказывать своим неожиданным слушателям об энтомологии. Насекомых очень много видов, и мир их крайне разнообразен. Многие насекомые приносят вред человеку и домашним животным. Клопы, комары, слепни, мухи-жигалки, мошки — целая шайка разбойников нападает на нас и пьет кровь. А сколько эти кровососы переносят болезней! Специалисты по насекомым — энтомологи — изучают кровососов, их образ жизни, повадки и, познав врага, изобретают средства борьбы с ним. Вон какой страшной была малярия, а теперь она в нашей стране ликвидирована почти совсем!

И так со многими другими болезнями.

Ну, а на полях и в садах сколько захребетников водится! Тут даже за день всего не перечислишь. И каждый тайно и незаметно урывает долю урожая, а иногда, сильно размножившись, уничтожает его весь. Только сейчас такие случаи стали большой редкостью, а раньше не раз голодали крестьяне из-за нашествия насекомых. Теперь же за насекомыми-вредителями всюду следят зоркие глаза энтомологов, и, вероятно, в вашем колхозе также не раз вели борьбу с различными вредителями сельского хозяйства. Немало врагов-насекомых и в наших лесах. Теперь мы боремся с ними не только на земле, а и с воздуха, используя самолеты.

Немало среди насекомых и полезных. Хищные жуки, осы, наездники очень сильно помогают нам в уничтожении вредителей лесного и сельского хозяйства.

И, наконец, мы часто изучаем насекомых, даже безразличных для нашей практической деятельности. Ведь надо же человеку — покорителю природы — знать, что его окружает. И часто при этом обнаруживается что-нибудь очень важное и необходимое для человека. В жизни насекомых так много интересного и еще неизвестного!

— Что, получил! — шопотом говорит своему товарищу парень.

— Вон, видите, — продолжаю я объяснять, будто не замечая шопота: — там летает насекомое. И вон еще. Смотрите, какие у него ноги. Похоже, что пчела тащит пыльцу?

— Похоже! — дружно отвечают молодые колхозники.

— Но как вы думаете, пчела ли это? — спрашиваю я.

— Пчела! — без тени сомнения отвечают они.

— И я думал тоже, что это пчела. А в действительности нет, и все дело в сходстве. Вот такая «пчела» у меня поймана (и я вынимаю сирфиду-эристалию из морилки). Видите, вот она. Крыльев у нее не четыре, а два. Не пчела, а муха, и ноги у нее обычные тонкие, мушиные. Но во время полета она прижимает голень к бедру, отставляет задние ноги книзу да, кроме того, слегка вибрирует ими. Вот и получаются ноги будто у пчелы. Этому еще помогают густые волоски. Наверно, они только для этого и существуют. Ну как, ловкая подделка?

— Очень ловкая! — соглашаются со мной молодые люди.

И я предлагаю поймать вместе несколько обманщиц. Мои новые знакомые с жаром принимаются ловить сирфид-эристалий. И тут оказывается, что у каждой мухи имеется свой район. Половишь в одном месте — распугаешь насекомых, мухи улетают с этого места, и приходится долго ждать, когда залетят на незанятые участки новые, еще не пуганные сирфиды. Кроме того, нелегко ловить таких хороших летунов. Тем не менее через десять минут у меня их уже добрая дюжина.

— Поймал, еще поймал! — слышу я радостный возглас.

Но пока я спешу с морилкой в руках, раздается крик боли, охотник за мухами трясет в воздухе рукой и трет ужаленный палец. В складках материи сачка вместо мухи-сирфиды жалобно поет крыльями большая земляная пчела с настоящими, неподдельными обножками.

— Ничего, — успокаиваю я пострадавшего, — это вам на пользу. Учитесь отличать поддельное от настоящего — для жизни пригодится.

Ловля галлиц

Известно ли вам, читатель, что существует около миллиона видов насекомых? Видов насекомых больше, чем видов всех других животных, взятых вместе. А сколько насекомых еще совсем неизвестно науке! Придет время, когда и они постепенно будут открыты, и число описанных насекомых, быть может, приблизится к двум миллионам.

Почему постепенно? Разве уж так трудно открыть и описать новый вид насекомого? Да, для того чтобы открыть новые виды, надо хорошо разобраться в уже описанных ранее, а для этого необходимо найти и прочитать в книгах и журналах всех стран все, что напечатано о насекомых. Работа эта сложная, кропотливая, требующая большого внимания, прилежания и памяти. И ею занимаются энтомологи-систематики.

В систематике существует строгий порядок. Все насекомые разбиты по родству более чем на двадцать отрядов. Это отряды стрекоз, жуков, двукрылых (мухи, комары), чешуекрылых (бабочки), прямокрылых (кобылки и кузнечики), полужесткокрылых (клопы) и многие другие. Каждый отряд разбит на семейства; те, в свою очередь, подразделяются на роды, а роды уже состоят из видов. Семейства, так же как и отряды, бывают большие и маленькие. Иные объединяют несколько десятков видов, другие же — по нескольку десятков тысяч.

Кузнечик. Он относится к отряду прямокрылых.

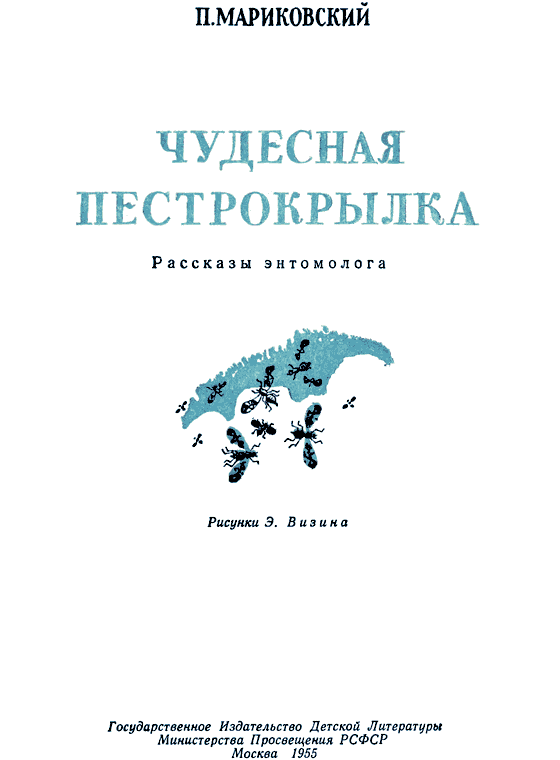

Я занимаюсь изучением семейства галлиц. Это маленькие, нежные комарики из отряда двукрылых. У них стройное тельце, длинные ноги, длинные усики и сравнительно слабые крылья. Взрослые комарики живут мало и, отложив яички, погибают. Зато у личинок долгая и сложная жизнь. Одни из них поселяются в земле и питаются разлагающимися, гниющими веществами. Другие обитают в растениях и вызывают различные наросты, называемые галлами (и какой только причудливой формы не бывают эти галлы!); от слова «галлы» и называется все семейство галлицами. Некоторые же стали хищниками и уничтожают тлей и мелких клещиков. Первые галлицы безвредны, вторые — вредны, третьи — полезны.

На первый взгляд все галлицы похожи друг на друга. Но если приглядеться внимательно, а еще лучше — сделать препараты и посмотреть их под микроскопом, то станет видно большое разнообразие во всем: и в усиках, и в крыльях, и в ногах, и в тельце. И все отличающиеся друг от друга галлицы относятся к разным видам.

Галлицы изучены плохо, и поэтому работы с ними очень много. Совсем неизвестны виды, обитающие в нашей местности, неясен их образ жизни. Прежде чем заняться изучением галлиц, надо научиться их ловить.

Как добывать таких маленьких насекомых? Ведь это не яркие бабочки, которые так хорошо заметны, и не крепкие жуки, которых можно хватать руками.

Глухое тенистое ущелье Правого Талгара. Выше нас — темный еловый лес, ниже — шумит горная речка и шелестят листьями осины, березы и дикие яблони. На маленькой площадке, среди густой травы, наша палатка. Вечером, как только стемнеет, лес будто настораживается, затихает ветер и все погружается в глухую темноту, только ручей шумит. Мы зажигаем карбидный фонарь, и сразу в палатку врываются бабочки, залетают большие сонные мухи. Несколько кругов — и насекомое, задев пламя, падает на пол, трепеща обожженными крыльями. Жаль бабочек, так легко обманутых ярким светом

[1].

Но, помимо бабочек, мух, жуков, в воздухе реют маленькие, сверкающие при свете серые, красные, желтые точки; они мелькают в полосе света и исчезают в ночной, глухой темени. Как-то нужно наловчиться ловить этих мелких насекомых. Вдруг между ними окажутся галлицы!

Мой помощник Алеша сперва ловит их в кулак. Но что можно разобрать в помятом комочке, прилипшем где-нибудь на ладони? Несколько старательных взмахов сачком — и на дне его хороший улов. Тут и бабочницы — маленькие комарики с крыльями, усеянными мелкими жилками, — и грибные комарики, очень похожие на галлиц, и… ура!.. есть и наши галлицы.

Это галлица — маленький комарик из отряда двукрылых.

Но для ловли галлиц сачок негоден. Мелкие насекомые легко в нем мнутся, и выбирать их оттуда целыми почти невозможно. Тогда мы берем лист толстой бумаги и, смочив водой, гоняемся за сверкающими точками. Затея будто неплохая, к бумаге галлицы хорошо прилипают. Но вода быстро высыхает, и нам приходит мысль заменить ее обычным автомобильным маслом — автолом. Теперь дело идет совсем хорошо, охота становится успешной. С фонарем мы выходим из палатки и ловим галлиц уже на лету, в лесу. А какой он причудливый при свете фонаря! Со всех сторон ветви протянулись, как лапы, хватают за одежду, и чудится, будто за каждым деревом кто-то затаился и в упор разглядывает нас.

— Сорок шесть, сорок семь, — отсчитывает Алеша.

У нас идет ловля-соревнование на «кто больше».

Рано утром под лупой с помощью тонкой энтомологической булавки мы вытаскиваем из масла галлиц и, отмыв их в бензине, укладываем в пробирочку со спиртом. И каких только тут нет галлиц! Неожиданно улов оказался очень обильным.

Дома для ловли галлиц мы используем электричество. Из комнаты в сад протягиваем шнур и подвешиваем лампу. В руках у нас уже не куски бумаги, а большие фанерные лопаточки с наколотой на них бумагой. Ловить ими значительно удобнее.

Охота на галлиц увлекательна. Но и тут нужны ловкость и сноровка. Кто скорее заметит летящее в полосе света насекомое, кто его не упустит! Ведь лопаточку надо подвести обязательно наклонно, не слишком быстро, иначе током воздуха летящее насекомое будет отброшено в сторону.

Вскоре к нам примыкает много добровольных охотников — ребятишек, и наиболее предприимчивые уже завели свои собственные фанерные лопаточки. Вот только, когда ловля сильно затягивается, родители зовут моих помощников спать.

А нельзя ли заставить галлиц самих ловиться?

И придумываем следующее. В землю вбиваются четыре небольших колышка. На них кладется лист фанеры и застилается белой бумагой. Все это сверху закрывается настольным стеклом, которое смазывается автолом. Над стеклом вешается лампа. Ловушка готова и ловит сама все, что крутится около лампы и падает на стекло. Увлекательная охота с лопаточками отменяется. Теперь каждое утро с бензином, тонкой иголочкой, лупой и баночкой со спиртом я подхожу к своей ловушке — и чего только не вытаскиваю из масла!

Все идет хорошо, только нашей ловле очень мешают бабочки. Падая на стекло, они закрывают своими крыльями нежных галлиц, ломают их и засоряют масло чешуйками с крыльев. Прилетают и крупные клопы, и комары-долгоножки, и даже жуки. Все они, упав в масло, долго барахтаются, не в силах уползти из предательского плена. Как бы избавиться от крупных насекомых? Не запретишь же им лететь на свет лампы!

Но вскоре я начинаю замечать необыкновенную перемену. Бабочек и других крупных насекомых — моих злейших неприятелей ночного лова — постепенно становится все меньше и меньше. И вот они почти совсем исчезают.

Что за чудо! Ведь не могли же они научиться распознавать смертельную для себя ловушку.

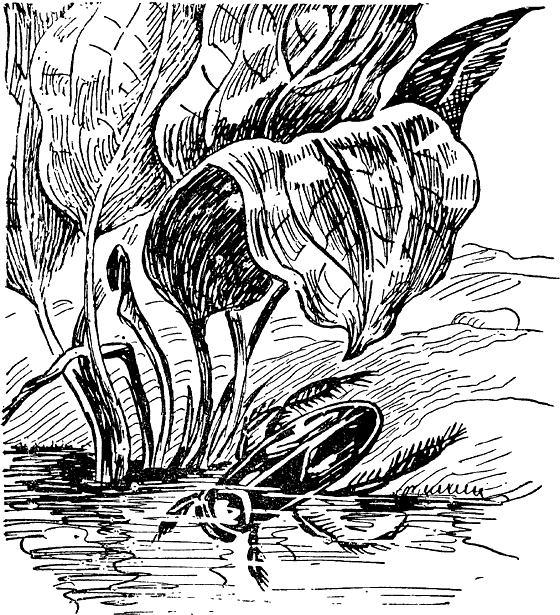

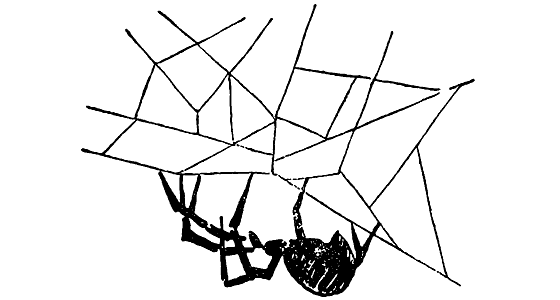

Между тем успешная ловля галлиц не прекращается. Постепенно исчезают из улова одни виды, на смену им появляются другие. Моя баночка со спиртом все больше и больше заполняется. Как-то, подходя к ловушке поздно вечером, я слышу звуки тихих прыжков и замечаю, как шевелится трава. Впрочем, что-то подобное и раньше было… В этот момент к лампе подлетает бабочка, делает круг, и тут из травы выскакивает кто-то небольшой и темный и исчезает вместе с бабочкой. Тогда я осторожно подкрадываюсь поближе и вижу… с десяток пучеглазых жаб, примостившихся у моей ловушки в ожидании добычи.

Жаба примостилась у ловушки в ожидании добычи.

Вот кто стали моими помощниками!

Так с тех пор и повелось у нас. Как только загорается лампа, к свету изо всех укромных закоулков сада не спеша ковыляют пузатые пучеглазые жабы и в ожидании пищи рассаживаются вокруг ловушки, как у накрытого стола.

Целебный огонь

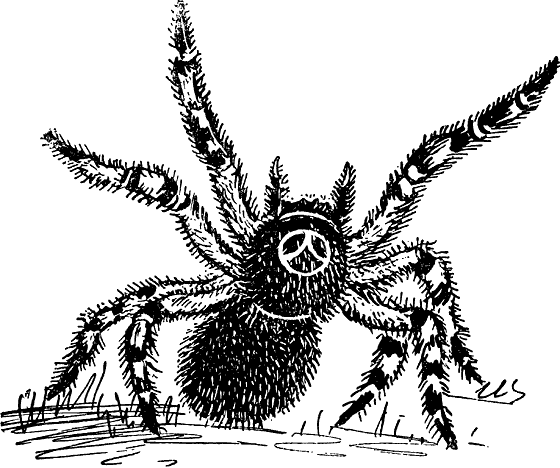

В Институт зоологии позвонили из облздравотдела: в колхозе имени В. И. Ленина на уборке пшеницы несколько человек были укушены ядовитым пауком — каракуртом. Эпидемиолог, говоривший по телефону, просил совета и помощи.

Каракурт — очень робкий паук и кусает обычно только в том случае, когда его нечаянно придавят к телу. Это происходит или во время отдыха на земле в поле, или во время уборки урожая, если вместе с растениями захватывают руками и спрятавшегося там паука.

Состояние человека, укушенного каракуртом, тяжелое. Больной не может стоять, дыхание у него затрудненное, с хрипом, он беспокоен, мечется, громко кричит, стонет. Смертность от укуса невелика — около пяти процентов, но переболевшие очень долго чувствуют слабость и неработоспособны.

Обо всем этом я рассказываю колхозникам на полевом стане вечером того же дня, когда нам позвонили.

Солнце склонилось к западу и сквозь дымку мглы, повисшей над степью, казалось большим и красным, потом оно медленно потонуло за горизонтом. И когда стало темнеть и загорелись, первые крупные звезды, совсем близко от нас громко запел полевой сверчок, ему ответил другой, и как-то сразу, неожиданно, отовсюду понеслась дружная вечерняя песня степных музыкантов.

Каракурт.

Пора было кончать беседу.

Как же предохранить себя от укусов каракурта?

Пока самым надежным способом предохранения от укуса является обычный марлевый полог, или, как его называют, комарник. Ночью полог вполне защищает от каракурта. Днем же следует остерегаться ложиться на землю, не осмотрев хорошо место, и при уборке хлеба не брать солому голыми руками.

Слушатели засыпали меня вопросами. Каракуртом все очень интересовались. Бригадир колхоза Макаров стал благодарить меня за беседу.

— Вот бы вы, ученые, такое средство изобрели или лекарство, чтобы, значит, как укусил паук, принял таблетку какую-нибудь — и все прошло, — сказал он в заключение.

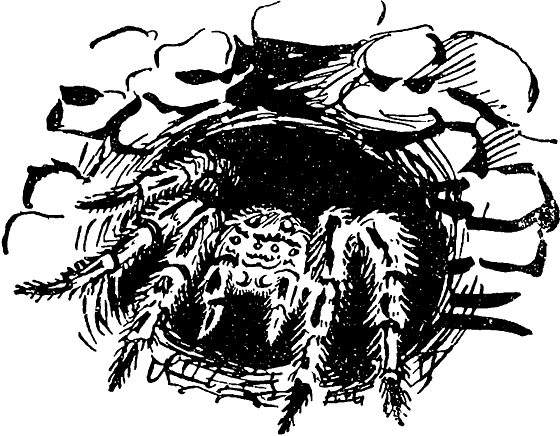

Рано утром мы ползаем по земле и собираем живых каракуртов в пустые спичечные коробки. Здесь действительно много логовищ ядовитых пауков, а некоторые из них, оказавшись без крова, отправились путешествовать. Бродячие пауки — наиболее опасны. Ночью они могут забраться на спящего человека и укусить его.

Каракурт — старый объект моих исследований, образ жизни его уже давно изучен. Однако нет еще верных средств, предупреждающих отравление от укусов каракурта.

…Тишину лаборатории нарушают ритмичные удары маятника стенных часов. На столе в маленькой клетке в предсмертной агонии бьется морская свинка. Ее вялое, беспомощное тельце иногда подбрасывается кверху внезапными судорогами. Несколько сдавленных вздохов — и животное замирает без движения. Оно мертво. Получасом раньше паук, приложенный к бритой коже морской свинки, излил в тело животного смертоносную капельку яда. В большую лупу было видно, как он расправил в стороны коготки щипчиков — хелицер, находящихся на голове, и затем вонзил их в нежную белую кожу. Вонзил их всего на полмиллиметра! От укуса на коже остались две маленькие, едва различимые точечки — места проколов. Они отстоят друг от друга не более чем на один — два миллиметра. И отсюда, из этого ничтожного кусочка кожи, в течение получаса смерть завладела всем телом.

Яд каракурта мгновенно разрушается нагреванием. Нельзя ли воспользоваться прижиганием места укуса? В народе существует способ прижигания раскаленным железом места, укушенного змеей.

Ставится опыт. У морской свинки сбривается шерсть и обнажается кусочек голой кожи. Из спичечной коробки вытряхивается черный паук. Укус нанесен. Включен электрический паяльник. Мерно тикают часы: пять, десять минут. Раскаленный кончик паяльника на мгновение приложен к коже животного. Через некоторое время наступают предсмертные судороги свинки. Прижигание не помогло.

Тогда рождается слабая надежда: может быть, яд быстро всасывается и прижигать нужно сейчас же после укуса.

Паяльник заранее включен, и опыт повторяется. Проходит час, два. Свинка здорова и оживленно бегает по клетке, как будто с ней ничего и не было. Может быть, произошла ошибка?

Через три дня в журнале опытов с прижиганием стоит пятидесятый номер. Теперь уже точно доказано: прижигание совершенно предотвращает заболевание, но только в том случае, когда оно произведено не позже двух — трех минут с момента укуса. Вот почему обычное прижигание никогда не помогало от укуса каракурта. Пока нагревался кусок металла, яд исчезал из того места, куда был впрыснут пауком.

Но как же тогда в полевой обстановке найти быстрый способ прижигания?

Поздний вечер. Рабочий день хоть давно и закончен, но нужно довести до конца наблюдения над отравленными морскими свинками. Внезапно гаснет электричество. Пришлось прибегнуть к керосиновой лампе. Наспех протерто стекло. Зажигается спичка. Раздается легкий треск, кусочек головки отскакивает в сторону и ударяется в руку. Как больно! На коже, куда упал кусочек головки, маленький очажок ожога.

Спичка! Вот чем можно прижигать место укуса!

В журнале опытов появляется уже сотый номер. Головка одной спички, приложенная к месту укуса и подожженная другой горящей спичкой, вызывает небольшой ограниченный ожог, который предохраняет свинку от заболевания. Спички всегда и везде имеются, и носить их с собой можно всюду. Однако результаты, добытые в опыте на морских свинках, должны быть проверены и на человеке.

Вечер в лаборатории. Необычная тишина в опустевшем здании института. Сейчас на голое колено будет вытряхнут каракурт. Вот он, толстый, бархатисто-черный. Последний луч солнца заглядывает в окно, играет и искрится на стеклянной посуде. Сейчас, наверно, там, на полевом стане, запевают сверчки. Как хочется отдернуть ногу, сбросить паука. Нет, нельзя, надо перебороть себя! Незначительный, слабо ощутимый укус…

Почему так вяло бьет маятник часов и медленно течет минута? Наконец прошла вторая и третья минута. Вспыхивает головка прижатой к колену спички. Боль от ожога, и потом дома — легкое недомогание.

Проходит год. Еще зимой печатаются листовки. В них коротко рассказывается о ядовитом пауке и новом способе предохранения от последствий укуса путем прижигания спичкой. Листовки рассылаются по колхозам. Летом начинают приходить хорошие вести о первых удачных случаях прижигания спичками, а осенью я случайно встречаю в городе Макарова.

— Хороши дела! — отвечает Макаров на мои вопросы. — Сейчас мы не боимся каракуртов. Даже пологов не признаем. Душно в них спать летом. А спички теперь и девчата в поле с собой таскают… Спасибо вам, ученым!

И эта похвала — самая большая награда!

Чудесная пестрокрылка

В предгорьях Заилийского Алатау, пока там еще не выгорела трава, много насекомых. На больших зонтичных цветах расселись крупные сине-зеленые бронзовки. Тут же шныряют маленькие черные жуки-горбатки. Прилетают осы с блестящими лакированными брюшками в яркожелтых полосках.

По ветке шиповника ползет черный с желтыми перевязями усач-плагионотус. Прикоснитесь к нему пинцетом — задние ноги жука начнут вибрировать, да так быстро, будто у жука сбоку крылья, и весь он из-за этого становится похожим на осу. Попробуй-ка тронь!

На траве примостился богомол; готовый к нападению, он застыл в напряженной позе. Вблизи него, на белом цветке, уселся яркозеленый, как сочная трава, хвостатый кузнечик, с большими цепкими ногами и острым, как кинжал, яйцекладом. Кузнечик этот не довольствуется растительной пищей и при случае, как и богомол, нападает на насекомых. Вот и сейчас он не зря уселся на край белого цветка и выставил свои цепкие передние ноги.

Готовый к нападению богомол застыл в напряженной позе.

Поднесем к кузнечику бабочку-белянку. Мгновенный прыжок — бабочка схвачена ногами, зажата в острых шипах, и вот уже методично, как машина, зашевелились большие челюсти, размалывающие тело добычи. Прикончив голову и грудь, кузнечик съедает брюшко и потом уничтожает, казалось бы, совсем невкусные крылья.

Зашевелились травинки, и между желтыми, прошлогодними соломинками показались блестящие сине-фиолетовые голова и грудь жука-калозомы. Этот красавец может украсить даже богатую коллекцию насекомых. Скорее ловить жука! Но нужно быть осторожным: жук вооружен мощными челюстями и пребольно щиплется.

Жук-калозома вооружен мощными челюстями.

Ползают по траве изумрудные, бескрылые, с загнутым кверху брюшком кобылки-гомфомастаксы. Они бескрылы и поэтому, в противоположность большинству своих родичей, немы. Видимо, когда их мало, нелегко им разыскивать друг друга.

Сверкают нарядными одеждами божьи коровки. Вот наиболее распространенная из них — яркокрасная, с черными пятнышками, семиточечная коровка. Она примостилась на веточке, густо усаженной тлями, но выбрала место почему-то в стороне от них и застыла в неподвижности. Ее тактика становится вскоре понятной: коровка ловит только тех тлей, которые, оторвавшись от общества, вздумали прогуляться. Приблизиться же к самой гуще тлей коровке нельзя, так как она тотчас же будет жестоко атакована большими черными муравьями. Муравьи зорко оберегают тлей от всех опасностей ради их сладких выделений.

На больших, развесистых лопухах сидят коровки-тэа, яркожелтые, с маленькими черными пятнышками. Тлей на лопухах нет никаких, но коровки чем-то заняты и не спеша ползают по листьям. Через сильную лупу можно разглядеть, как коровки совершают долгую, кропотливую работу: соскребают челюстями мицелии грибка мучнистой росы, растущего особенно пышно на лопухах. К этому и приспособлены их челюсти, и коровка-тэа — настоящий грибкоед, неспособный, как большинство других жуков-коровок, питаться тлями.

На больших листах сидят коровки-тэа, яркожелтые, с маленькими черными пятнышками.

Над синим невзрачным цветком затрепетала мохнатая муха-жужжала. Подобно тропической птичке колибри, она застыла в воздухе, вытянув свой длинный хоботок и намереваясь полакомиться нектаром. Несколько мгновений — муха-жужжала резко бросается в сторону и, как геликоптер, вновь застывает в воздухе уже над другим цветком.

Жужжала — превосходный летун, и нужна большая расторопность, чтобы безошибочным взмахом сачка поймать насекомое.

Мохнатая жужжала поймана и посажена в морилку, а на синий цветок, промелькнув мимо глаз, садится какая-то муха. Но, наверно, муха ускользнула куда-то в своем поспешном полете, так как на цветке ее нет, и только два муравья тащат добычу и, как это бывает с ними, никак не могут обойтись без взаимного притязания. Вот один из муравьев одолел другого и помчался с ношей в свою сторону, но побежденный собрался с силами и потащил добычу в обратном направлении. Временная неудача не обескураживает противника — он уперся, задержал движение. Раздосадованные муравьи, не умея пересилить друг друга, стали дергаться и трепать добычу, таская ее в разные стороны. Вот неугомонные забияки! Что за добыча, из-за которой так долго можно ссориться? Взять и отобрать пинцетом, чтобы никому не досталась.

Но едва пинцет прикасается к драчунам, как все мгновенно исчезает, срывается куда-то вверх и в сторону, а на синем цветке сразу становится пусто. Куда же девались муравьи-забияки? Будто улетели. Может быть, все это только показалось и ничего на цветке и не было? Да и наконец муравьи ли это? И, пораженный догадкой, что драке муравьев могло подражать какое-то насекомое, я начинаю тщательно осматривать такие же синие цветы и разыскивать их по полю.

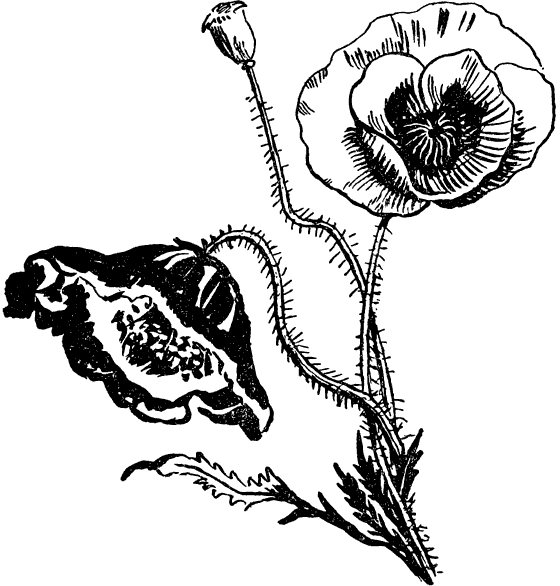

Временами поиски кажутся бесполезными, а все происшедшее представляется непонятной загадкой. Но вот на одном цветке опять муравьи тащат добычу, они очень похожи на виденных раньше. Быстро достаю из кармана большую лупу; в нее можно смотреть издали, не пугая насекомых. Догадка оправдалась! Как-то сразу исчез обман, и все стало понятным: на цветке ползала, кривляясь и подергиваясь из стороны в сторону, небольшая мушка, а на ее стеклянно прозрачных крыльях было будто нарисовано по одному черному муравью. Рисунок оказался очень правдоподобным и, дополняемый забавными и необычными движениями, усиливал обман.

Мушка принадлежала к семейству пестрокрылок. У большинства видов этого семейства крылья покрыты ясно очерченными пятнами и кажутся пестрыми.

Эта мушка принадлежит к семейству пестрокрылок.

Личинки почти всех пестрокрылок развиваются в тканях различных растений и чаще всего в цветах. Но о такой забавной мушке, инстинктивно подражающей муравьям, пожалуй, энтомологи не знали.

С замиранием сердца поднимается сачок, занесенная рука останавливается на мгновение. Мелькает мысль: вдруг промах… Резкий взмах — головка синего цветка, сбитая сачком, отлетает в сторону. В сачке, в кучке зеленых листочков, что-то ползает и шевелится. Осторожно, чтобы не помять добычу, расправляю сачок. Вот сейчас в этой складке должна быть чудесная пестрокрылка. Еще движение — и… пестрокрылка, вырвавшись из сачка, уносится вдаль, исчезая в синеве неба.

Уже солнце склонилось к горизонту. С предгорных степей, за полоской колхозных садов, скрытых в зелени деревьев, стало виднее обширное море пустыни, слегка задернутое сизой дымкой. Порозовели снежные вершины гор.

Пересмотрено множество синих цветов, но пестрокрылок на них нет. Поиски, долгие, настойчивые и однообразные, не дали никаких результатов. И тогда пришла мысль выкопать тот цветок, на котором была впервые встречена пестрокрылка. Вдруг это была самка, отложившая в завязи цветка яйца?

Растение было посажено в глиняный горшок и помещено в обширный садок, затянутый проволочной сеткой. Каждый день его опрыскивали водой и изредка поливали.

Расчет оправдался. На пятнадцатый день в садке, забавно кривляясь, ползало несколько мушек, и у каждой из них на крыле было нарисовано по черному муравью. Это было потомство чудесной пестрокрылки.

Жизнь в трубочке

Как напиться из ручья, если нет кружки, а берег низкий и заболоченный? Черпать воду руками неудобно, а когда хочется пить, сколько ни черпай, маленькими глотками трудно утолить жажду. Но все очень просто, если по берегам растет тростник. Срежьте тростину потолще, оставьте три членика, концы крайних двух члеников также срежьте. Теперь только надо проткнуть оставшиеся две перегородки среднего членика. Это совсем нетрудно сделать с помощью тоненькой вершинки тростины. Как только перегородки проткнуты, остается выдуть из трубочки беловатую сердцевину — и все готово. Пить из тростниковой трубочки куда приятнее, чем из чего-либо другого.

В ущелье Тайгак, самом красивом и суровом в Чулакских горах, местами ручей течет между такими высокими тростниками, что в них может легко скрыться всадник. Тихое журчанье ручья, шуршанье тростников да квохтанье горных курочек — единственные звуки в пустынном ущелье. Иногда зашумят в тростниках небольшие серенькие тростниковые овсянки, да так громко, будто большой зверь ломится. После выпавших осенних дождей, как это бывает в пустыне, по склонам оголенных солнцем гор кое-где зазеленела травка.

Мысли о трубочке из тростника невольно приходят в голову, когда после трудного похода по горам думается о коротком отдыхе и воде.

Вот выбран толстый тростник и косо срезан у самого корня. Но вдруг из трубочки показывается коричневая головка насекомого и, сверкнув лакированно блестящим черепом, исчезает обратно. Вот так тростник! Сколько за долгие странствования переделано из него трубочек, но ничего живого в нем никогда не приходилось видеть!

Трубочка осторожно раскалывается вдоль. В углу, прижавшись к перегородке, притаилась нежнобелая гусеница, длиной около трех сантиметров и диаметром пять-шесть миллиметров. Как же она, такая большая, могла оказаться здесь, в совершенно здоровом и целом тростнике? И тайна белой гусеницы так живо интересует, что забыты и усталость, и мысли об отдыхе, и то, что до бивака еще осталось несколько километров пути.

Скорее на поиски! Но десяток расщепленных тростников приносит разочарование — гусениц в них нет. Внутри члеников только очень рыхлая сердцевинка нежнобелого цвета, похожая на вату, да по стенкам налет с редкими тоненькими перегородками.

Но неудача не пугает. Раз найдена одна гусеница, должны быть и другие. И вновь острый нож режет тростники и расщепляет их вдоль. Вскоре поиски приносят успех: одна и за ней сразу другая гусеницы обнаружены в трубочке. Они, оказывается, занимают только самые нижние членики тростника; поэтому бессмысленно искать их в верхней части стебля, а надо срезать растение почти у самого корня. Это неплохая особенность жизни гусенички. Попробуй-ка тростниковая овсянка раздолбить самый нижний членик и достать гусеничку. Тут самый крепкий клюв окажется бессильным. Кроме того, в нижних члениках летом прохладнее, а зимой под снегом не страшны никакие морозы.

Но как гусеницы могли оказаться в тростнике? Ведь снаружи нет никаких следов проникновения туда, и только кое-где на лакированно желтой поверхности стебля, если освободить его от обертывающего листа, заметно несколько темноватых пятен. Кстати, эти пятна — улика! Теперь не нужно срезать тростники подряд, а достаточно ободрать нижний лист и посмотреть, есть ли пятна. Эта находка ободряет и радует, так как значительно облегчает поиски.

Однако как же гусеница проникла в членик тростника? Разгадать этот секрет помогает знакомство с жизнью насекомых. Сейчас осень. Скоро выпадет снег. Гусеница будет зимовать в тростнике. Потом, пожалуй, ей не придется больше расти. Весной произойдут окукливание и вылет бабочки. А там короткая жизнь на крыльях, как раз к тому времени, когда покажутся молодые, зеленые побеги тростника. На них, на самый ранний нижний членик, и будут откладываться яички.

Все дальнейшее сделает вышедшая из яйца молодая и очень маленькая гусеничка: прогрызет нежную стенку трубочки, проникнет внутрь — и дом готов.

Теперь, когда секрет отгадан, добрый десяток найденных гусениц помещен в пробирку и заспиртован, а целая стопочка трубочек с гусеницами отложена для отправки в город. Мы надеялись, что в лаборатории выведутся бабочки и тогда можно будет установить, к какому виду насекомых принадлежит эта гусеница.

Гусеница очень своеобразна. Белый цвет — это тело, просвечивающее сквозь тонкую кожицу. По существу, гусеница бесцветна. Ей не нужна окраска под цвет травы, засохших листочков, камешков или песчинок, чтобы быть незаметной; не нужны ей и яркие пятна, чтобы отпугивать врагов. В таком надежном укрытии, изолированном от всего окружающего, гусенице не нужна окраска. Не нуждается она и в волосках и в прочной коже, предохраняющей тело от ударов и ранений. Зато голова гусеницы снабжена крепкими челюстями. Но что самое удивительное, так это отсутствие каких-либо следов линьки.

В расщепленном тростнике оказалась белая гусеница.

Тело насекомых одето как бы в панцырь. Пока организм молод и растет, этот панцырь, как только становится тесным, сбрасывается. Вместо него вырастает новый, более просторный. Но наша гусеница не линяет. Для нее оказалась лишней эта непременнейшая особенность ее сородичей.

Почему же это так?

Видимо, в таком надежном домике, как тростниковая трубочка, не нужен твердый панцырь; он заменен нежной, тонкой кожицей, которая, растягиваясь, не мешает росту.

А как ловко гусеница движется в трубочке и задом и передом! Ведь повернуться ей, такой большой, нельзя. Выложенная на лист бумаги, оказавшись в необычной обстановке, на непривычно ярком свету, гусеница мечется то вперед, то назад и так успешно это делает, не поворачиваясь, что минутами теряешься и не знаешь, на каком конце находится голова.

Так постепенно открываются разгадки маленьких тайн тростниковой гусеницы, а вся ее жизнь становится простой и понятной. Только на один вопрос не находится ответа. В члениках, занятых гусеницей, так же чисто, как и в других, и ватная сердцевинка такая же. Совершенно целы и стенки трубочки, и только кое-где выгрызены одна — две незначительные ямочки, против которых снаружи и находится то темное пятнышко, по которому можно разыскать гусеницу в тростнике. Чем гусеница питается? Ведь не может же она вырасти из ничего! Совершенно не видно и следов испражнений. Стенки трубочки, перегородки — все цело, нигде нет даже самой незначительной трещинки.

Не посмотреть ли поближе гусеничку? Из полевой сумки извлекаются сильно увеличивающие очки; на одно из стекол прикладывается часовая лупка и закрепляется на голове резинкой. Походная препаровальная лупа готова. Двумя иглами осторожно вскрывается гусеница. Среди мышц, жира разыскивается кишечник. Он наполнен беловатой массой и… не доходя до конца тела, слепо заканчивается. Гусеница, оказывается, не может испражняться. Природа лишила ее этой необходимости. В тесном жилище — трубочке — нужна идеальная чистота, а на испражнениях могут завестись бактерии, которые способны погубить и гусеницу и кормящее ее растение.

Но чем все же питается гусеница? Надо внимательно обследовать полость трубочки.

Под лупой в членике едва заметны тонкие нити белого грибка. Их нет в тех члениках, где отсутствуют гусеницы.

Так вот чем питается гусеница!

Каким-то путем гусеница заносит в трубочку грибок. Он растет, и урожай аккуратно собирается гусеницей. Грибок этот, повидимому, очень специфичен. Он не растет так буйно, чтобы заглушить просвет членика, является полноценной пищей для гусеницы и не приносит заметного вреда для растения. Быть может, бабочка, вылетая из тростника, уносит с собой и этот грибок. Понятно, что бабочка делает это бессознательно, инстинктивно. И, наконец, каким-то путем бабочка передает этот грибок своим яичкам.

Случай этот очень интересен. Нечто подобное известно нам и из жизни муравьев. Самки одного из видов муравьев, отправляясь навсегда из своего родного муравейника в брачный полет, чтобы впоследствии основать новую колонию, захватывают с собой в специально имеющуюся для этого на теле сумочку грибки, которые в муравейнике возделываются и употребляются в пищу.

Вот так гусеница! Как она хорошо приспособилась к жизни в тростнике! Гусеница бесцветна, потому что окраска для нее излишня. Тело ее покрыто тонкой кожицей, так как она не нуждается в панцыре и хорошо защищена своим домиком. Гусеница потеряла способность линять, и в этом нет уже никакой необходимости. Она питается особенной пищей, а строение кишечника помогает держать помещение в строгой чистоте.

Проходит зима. В большой стеклянной банке, в которую сложена пачка обрезков тростника с гусеницами, попрежнему не видно никаких признаков жизни. Казалось бы, в тепле давно должно закончиться развитие бабочки. Но, кроме определенной суммы тепла, нужно еще и определенное время. При этом условии не произойдет ошибки, и бабочка вылетит точно к моменту появления молодых тростников.

Наступила весна. В городе на деревьях распустились почки, и по синему небу поплыли кучевые облака. Однажды утром в банке оказалось тонкое и изящное насекомое с длинным яйцекладом. Оно быстро бегало по стеклу и, вздрагивая усиками, пыталось вырваться навстречу солнечным лучам. То был наездник — без сомнения, враг гусеницы. Повидимому, еще прошлым летом, проколов тростину, в которой жила гусеница, он отложил в ее тело яичко, а когда развитие было закончено и появилась куколка, из яичка вышла личинка и прикончила хозяйку трубочки.

Ну, раз вышел наездник, то уже пора показать себя и бабочке!

Предположение подтвердилось: на следующий день в уголке банки неподвижно сидела скромная серая ночная бабочка.

Так вот ты какой стала, тростниковая гусеница!

Из тростниковой гусеницы «вывелась» скромная ночная бабочка.

Игра ктыря

Джусандала — полынная пустыня — весной наполнена запахом серой

полыни, терпким и приятным. Низкорослая, голубовато-серая, она покрывает всю Джусандалу, лишь местами уступая место другим растениям. Кое-где виднеются участки красных маков. Бесконечные холмы пустыни будто застывшие морские волны. В чистом небе — редкие белые облачка; от них по холмам скользят синие тени. Иногда на горизонте появляется столб пыли, доносится глухой топот, и с холма на холм проносится табун колхозных лошадей. Кое-где покажется светлое пятнышко отары овец и исчезнет. Далеко на горизонте мелькнет темная фигура одинокого всадника.

Здесь, близ пресных ключей соленого озера Сор-Булак, особенно много скота, и кто бы мог подумать, как тяжела из-за этого езда на мотоцикле.

Ухабистая дорога?

Нет, дороги прекрасны, гладки, как асфальт, и вьются по сухой и твердой почве пустыни, всякий раз открывая за горизонтом новые заманчивые дали.

Может быть, много животных и они мешают быстрому движению?

И не в этом дело. Джусандала обширна, и всем живущим в ней раздолье.

Мешают езде жуки. Самые обычные в этой пустыне жуки-навозники, черные с рыжеватыми надкрыльями. От их упругих крыльев звенит воздух. Их так много, что ежеминутно раздаются звуки щелчков от ударов жуков о металл мотоцикла.

Но иногда происходит более досадное столкновение — жука с мотоциклистом. И тогда от жгучей боли хватаешься рукой за ушибленное лицо, на котором появляется красное пятнышко, быстро переходящее в синеватый бугорок. В это время отброшенный в сторону жук лежит на краю дороги и едва шевелит ногами.

Со страхом думается: «Где предстоит следующее пересечение путей и какая часть лица украсится очередным синяком?» Хороша перспектива — быть избитым жуками! Уж не лучше ли остановиться и подождать до вечера.

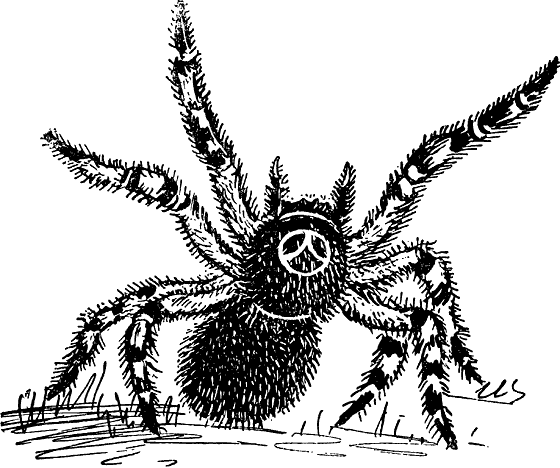

По полыни ползают голубовато-зеленые жуки-слоники, всюду снуют муравьи. На красных маках грузно повисли вялые жуки-нарывники, а на одиноком кустарнике терескена застыла в позе ожидания крупная муха-ктырь.

В позе ожидания застыла крупная муха-ктырь.

Посмотрите на мощную грудь ктыря, тонкое поджарое брюшко, стройные крылья и острые, как клюв, ротовые придатки. Черные выпуклые глаза зорко следят за окружающим, голова поворачивается во все стороны. Грубые и жесткие щетинки, покрывающие тело, придают ктырю грозную и воинственную внешность.

Вот мимо пролетает толстая черная муха. Стремительный взлет, молниеносный удар сверху вниз, по-соколиному, — и оглушенная муха уже в длинных, цепких ногах ктыря, преспокойно усевшегося для трапезы на тот же кустик терескена.

В пустыне царит весеннее оживление. Ползают грузные черепахи. Почуяв приближение опасности, спешит укрыться в ближайшую нору степная гадюка. Все время от норы к норе торопливо перебегают суслики; высоко в небе их высматривает зоркий степной орел.

Через полчаса муха высосана и бесформенным комочком валяется под кустиком. Потирая лапки, ктырь тщательно чистит свое стройное, мускулистое тело, покрытое жесткими волосами. Вся его поза теперь будто выражает удовольствие и успокоение, но глаза попрежнему следят за всем и голова поворачивается во все стороны. Еще несколько минут покоя — и ктырь срывается с кустика… Раздался легкий щелчок — и ктырь ударил мощной грудью в бронированное тело пролетавшего мимо жука-навозника. Жук упал на землю, а ктырь вновь уселся на свой наблюдательный пост. Зачем ему грязный и черствый навозник!

Недолгое время оглушенный жук неподвижно лежит на спине. Он выжидает: может быть, опасность еще не миновала и кто-нибудь сейчас снова станет нападать. Но все спокойно, разве только муравей подобрался и ущипнул за ногу, желая узнать, нельзя ли поживиться.

Жук шевельнул одной ногой, другой, расправил усики и вдруг замахал отчаянно сразу всеми ногами, зацепился за комочек земли и перевернулся. Еще две-три минуты — усики высоко подняты, а широкие пластинки на их концах трепещут в воздухе, жадно улавливая запах навоза. Поднимаются надкрылья, затрепетали прозрачные крылья, «мотор» заработал, и жук взлетел…

Будто только этого и ожидал ктырь. Вновь стремительный бросок, легкий щелчок — и опять на земле лежит сбитый жук, а ктырь уже на кустике и, потирая лапки, будто весело посмеивается.

Так происходит несколько раз, до тех пор, пока жалкий и запыленный навозник не уползает далеко в сторону от столь странного места, где нельзя подняться в воздух.

Через некоторое время улетает и озадачивший меня хищник.

Чем объяснить такое странное поведение ктыря?

Могло ли случиться, чтобы такой ловкий и зоркий хищник мог подряд несколько раз ошибаться, принимая навозника за съедобную добычу? Ведь он даже не пытался схватить жука ногами. Или, может быть, жук мешал ему наблюдать за добычей?

В чем же дело?

Повидимому, ктырь просто-напросто играл с жуком от избытка здоровья и энергии. Ведь игры очень свойственны животным, особенно молодым. Но игры — не только развлечение, как мы привыкли думать. Настоящее значение игр заключается в тренировке животных — своеобразной подготовке к решающим схваткам в жизни.

Среди высших животных, птиц и млекопитающих известно много примеров игр. А у насекомых об этом мы ровно ничего не знаем. Между тем насекомым, поведение которых обусловлено врожденными инстинктивными действиями, также необходим некоторый опыт, и игры им в этом помогают.

Мне как-то еще раз удалось наблюдать ктыря, игравшего с навозником. Впрочем, следует иметь в виду, что ктыри не всегда сразу узнают свою добычу и нередко хватают цепкими ногами кого и не следует. И эти случаи нужно уметь отличать от настоящей игры.

Сбор урожая

Пустыня между рекой Или и Калканами известна своими ветрами. Здесь попеременно властвуют то ветер чилик, дующий сверху, то-есть вниз по течению, то ветер курдай, дующий снизу. Когда особенно сильно разыграется ветер, над рекой несутся тучи песчаной пыли, а пустыня задергивается мглой.

Калканы — два продольных горных хребта. Они расположены друг к другу под небольшим углом, и оба загораживают путь мчащимся по долине ветрам: курдаю и чилику. Может быть, поэтому горы и называются Калканами, что в переводе означает «щит». Возможно, из-за этого и намело между щитами высокую гряду песчаных гор с загадочными поющими песками

[2].

Если схватить натянутую палатку за веревки и трясти ее изо всех сил, то, пожалуй, и тогда она не будет так дрожать, как от свирепого чилика. В полотнище ударяются мелкие камешки, палатка то вздувается, становится как шар и вот-вот грозит сорваться с привязи и помчаться по пустыне, то внезапно опадает, становится маленькой, низенькой. Внизу, на краю пустыни, над белой полоской реки Или, несутся тучи пыли, а напротив нашей стоянки, над поющими песчаными горами, вздымаются длинные, косматые потоки песка. Хлопанье полотнища палатки, свист ветра — вся эта монотонная и тревожная музыка действует на человека угнетающе. И как отрадно забраться в широкое каменистое ущелье между Калканами, куда только изредка порывами залетает ветер!

На берегу небольшого ключа теснятся раскидистые разнолистные тополя, видны сине-зеленые тамариски с розовыми цветами, а ниже тянется постепенно расширяющаяся полоска зарослей саксаула. На них уже созрели семена: маленькое зернышко окаймлено несколькими похожими на лепестки крылатками и напоминает миниатюрный засохший цветок. Семена собраны в кисти. Здесь, особенно около урожайных деревьев, трудятся муравьи, запасая на зиму корм.

Вот от одного дерева протянулась торная дорожка, по которой спешат эти неутомимые труженики. Одни из них, ухватив за крылатку семечко, тащат ношу к своему жилищу; другие мчатся обратно. Поиски недолги. Тщательно перекусывается плодоножка облюбованного семечка, и его обладатель торопится спуститься вниз на землю. Впрочем, не все столь степенны, и есть среди муравьев озорники, которые, ухватив семечко, бросаются с ним на землю, избегая трудного спуска по стволу саксаула.

По торной дорожке спешат неутомимые труженики.

По тропинке с таким оживленным движением нетрудно добраться до муравейника. Вот и он — маленькая дырочка вертикального хода, окруженная небольшим валиком из песчинок и камешков. В пустыне, где летом господствуют жара и сухость, а зимой свирепствуют морозы, муравьи не строят таких муравейников, которые столь обычны в лесах, — муравьиных куч на поверхности земли, — а делают дома в земле. Немного поодаль от кольцевого вала камешков и песчинок разбросаны крылатки семян саксаула.

У входа в муравейник, как обычно, суетня. Те, кто с ношей, стараются поскорее протолкнуться во вход; освободившиеся от ноши спешат в обратный путь; другие заняты вытаскиванием крылаток. В муравейнике царит строгое разделение обязанностей, и очищением семян от крылаток занимаются только соответствующие «специалисты». Об этом можно судить хотя бы по тому, что носильщики крылаток, освободившись от них, тотчас возвращаются обратно.

От муравейника до дерева, к которому протянулась тропинка, около восьмидесяти метров. Если сравнить длину муравья с ростом человека, то для последнего это расстояние составит примерно около пятнадцати километров. Этот путь каждый муравей проделывает в среднем за полтора часа, то-есть, в сравнении с человеком, со скоростью десяти километров в час. Надо учесть, что в один конец муравей несет ношу, вес которой немного меньше веса самого носильщика.

За минуту в муравейник проникают в среднем три муравья с семенами. Учитывая, что ночью работа ослабевает, в течение суток в муравейник поступает около двух тысяч семян, в неделю — четырнадцать тысяч, в месяц — шестьдесят тысяч. Это изрядное количество, пожалуй, равно урожаю хорошего саксаулового дерева! В годы недорода семян деятельность муравьев становится вредной.

Даже в самую тихую погоду на песчаной горе дует ветерок. По гладкой поверхности барханов ему есть где разгуляться, и струйки песка то текут, как весенние потоки, то, обессилев, улягутся на поверхности маленькими застывшими волнами. Условия жизни для растений здесь очень тяжелые. Небогатая растительность этих мест — белый саксаул и джузгун живут в постоянной и страшной схватке с ветром. В одном месте, дерево засыпано совсем, только верхушка его зеленеет и тянется к солнцу; в другом обнажились длинные корявые корни, и растение, лишенное влаги, засохло.

Однако природа не оставила без животных и этот уголок пустыни: из-под ног вспархивает песчаная кобылка, на длинных ходульных ногах пробегает от куста к кусту песчаная чернотелка, мелькает заметный только по тени светложелтый, под цвет песка, песчаный муравей, и, как всюду, снуют такие же черные муравьи — сборщики урожая.

Только нет здесь торной тропинки, и муравьи бродят всюду. Да и тащат они не совсем обычный для этого времени груз: какие-то крупные, гладкие семечки. Какому растению они принадлежат? В семени под тонкой скорлупой покоится зеленый спиральный зародыш, свернувшийся клубочком, как маленькая змейка.

Постойте, ведь точно такой же зародыш и у семени саксаула! Но где же крылатка? Значит, прежде чем тащить семечко в муравейник, его освобождают от крылаток. Чем это вызвано? Ведь муравьи принадлежат к одному виду.

И как бы в ответ на этот вопрос, из-под ног срываются тонкие струйки песка, а муравьи, застигнутые порывом ветра, удерживая в челюстях семечко и растопырив в стороны ноги, замирают; тяжелая ноша, как якорь, помогает держаться на месте в этом столь стремительном течении и вихре песка. Конечно, будь у семени крылатки, муравью несдобровать бы от ветра. Муравьи уже, как видно, приспособились к существующим здесь своеобразным условиям — свирепым ветрам, и те, кто без ноши, в такие опасные минуты хватаются челюстями за маленькие камешки.

Следя за одним из сборщиков урожая, постепенно приближаемся и к самому муравейнику: это едва заметная дырочка в песке, постоянно задуваемая ветром. Но здесь, у входа, другие порядки. Тут песок наложил отпечаток на поведение муравьев: каждый выползающий из муравейника становится головой к выходу и, быстро-быстро семеня ногами, отбрасывает в сторону песчинки. Только закончив эту непременную обязанность, проявив заботу о спасении своего жилища от погребения, муравей отправляется в путешествие.

Так особенности жизни на песке изменили поведение и инстинкты муравьев — сборщиков урожая, заставили их приспособиться к новой обстановке. И совсем не прав тот, кто считает, что инстинкты насекомых, в том числе и муравьев, всегда одинаковы и очень медленно изменяются в новой обстановке.

Ночные полеты

Четвертый час машина безостановочно мчится по бесконечной пустыне. Ровная и гладкая, она кое-где прорезается водомоинами, поросшими кустарником. Слева — голубая зубчатая полоска гор Анрахай, справа — желтая ниточка кромки песков Таукумы, впереди на ровном горизонте маячит далекая желтая точка. На небе ни облачка, и хотя ветер свеж, но еще греет осеннее, октябрьское солнце. Иногда взлетает стайка жаворонков. Провожая машину, летит чекан-плясун. В стороне от дороги взметываются бульдуруки и в стремительном полете скрываются за горизонтом.

Желтая точка колышется, отражаясь в озерах-миражах, и медленно увеличивается. Потом становятся заметны очертания большого полуразрушенного кумбеза

[3] Сары-Али. Дорога минует его, и машина мчится за новые горизонты. Еще час пути — и справа, совсем рядом с дорогой, протянулись полоской саксаульники.

Закатывается солнце, становится прохладно. Что может быть чудесней ночлега в холодную ночь у костра в саксауловом лесу! Ветерок слегка посвистывает в тонких безлистых веточках саксаула, ровно и жарко горит костер.

В сумерках на вершине холма появляются неясные силуэты сайгаков; они застывают на мгновение и внезапно исчезают. Темнеет.

Сгрудившись у костра, мы слушаем песню чайника и бульканье супа в котле. Вдруг что-то, падая, ударяется о чайник, потом раздается звук от удара по кабине машины. Затем кому-то легонько стукнуло по спине, а через минуту шофер Володя стал уверять, что его «полоснуло» по носу. Вскоре мы все ощущаем явственные звуки падения вокруг нас чего-то небольшого, но твердого.

Еще больше темнеет, и в небе загораются крупные, яркие звезды пустыни. В баке с водой появляется тоненькая корочка льда: после теплого осеннего дня температура быстро упала значительно ниже нуля. Наступила ночь. И в темноте очень трудно разглядеть что-либо на земле и отгадать причину все раздающихся звуков падения. Но вот что-то маленькое и темное падает в костер и, шевельнувшись, исчезает в жарком пламени.

Не зажечь ли нам фары автомашины? Но едва мы приходим к такому решению, как раздается возглас недоумения: из котла вытаскивают каких-то темных насекомых, величиной с пруссака-таракана. Пока мы разглядываем утопленников, еще чаще раздаются щелчки, и мы видим редкий дождь из таких же насекомых, падающих на землю почти вертикально сверху. На земле они беспомощно барахтаются, судорожно подергивают ногами, но не в силах уже больше подняться в воздух. Они совсем не умеют взлетать с земли — для этого им нужно, видимо, что-то другое, чего и в помине нет в пустыне, в саксауловых зарослях.

При свете костра я вглядываюсь в ночных пилотов, рассматриваю их блестящее черное одеяние, тупо округлую голову с небольшим, плотно прижатым к брюшку хоботком, черные глаза, овальное, хорошей обтекаемой формы тело. Прежде всего внимание приковывают ноги — светлые, плоские, снабженные оторочкой из густых щетинок, типичные плавательные ноги-весла. В ночных пилотах нетрудно узнать исконных обитателей водоемов — клопов-гребляков.

Гребляки населяют не только стоячие, но и проточные воды, а для дыхания выставляют из воды не конец брюшка, как это делают многие водяные насекомые, а голову. Яйца они обычно откладывают весной на водяные растения. Самцы многих видов гребляков обладают музыкальными способностями, издавая звуки с помощью передней лапки, которой, как смычком, проводят по поперечнобороздчатой исчерченности своего хоботка.

Но откуда здесь, в центре безводной пустыни, взяться клопам-греблякам, да еще в холодную осеннюю ночь? Ближайшая вода — река Или; озера ее дельты и озеро Балхаш от нас не менее чем в восьмидесяти километрах по прямой линии; и можно быть твердо убежденным, что больше здесь нет никаких пригодных для гребляков водоемов.

Клоп-гребляк — исконный обитатель водоемов.

Упав на землю, гребляки быстро затихают и замерзают. Видимо, с суши они не умеют даже подниматься в воздух и на ней, вне родной стихии, совсем беспомощны. Попробуем отогреть гребляка: лакированный комочек начнет энергично барахтаться. Подбросим его в воздух: крылья раскрываются, раздается едва слышный шорох, взлет, поворот обратно к свету костра и опять падение на землю. Как магнит, притягивает к себе гребляков мерцание костра, и в этом легко убедиться, если отойти от него в сторону метров на десять — двадцать. Здесь, в темноте, не слышно щелчков падения, зато светлое пятно над костром периодически прочерчивается линиями падающих насекомых.

В чем же причина столь странного поведения гребляков?

Повидимому, здесь сочетается несколько обстоятельств. Каждое животное стремится расселиться по земной поверхности как можно шире и занять свободные участки, где возможна для него жизнь. Кроме того, вероятно, гребляки инстинктивно покидают на зиму все мелкие и промерзающие водоемы, переселяясь в глубокие и непромерзающие. Осенними ночами и происходит переселение. Гребляки летят далеко во все стороны, быть может даже на большой высоте, согреваясь от мышечной работы. Видимо, они очень чувствительны к свету и способны улавливать отражение водной поверхностью ничтожного света звездного неба. У них, как говорят биологи, сильно развит положительный фототаксис — активное стремление к свету.

По всей вероятности, мерцание костра сбивало с пути ночных пилотов: они мчались с высоты вниз и вместо родной обстановки — воды, ударяясь, падали на сухую и твердую землю пустыни.

Поденки в саксаульниках

Для того, кто знает, что жизнь поденок тесно связана с водой и что саксаульники растут в безводных пустынях, заглавие этого рассказа покажется странным.

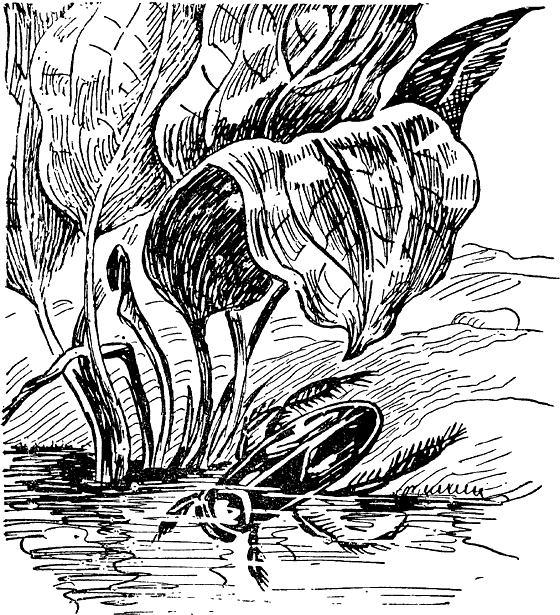

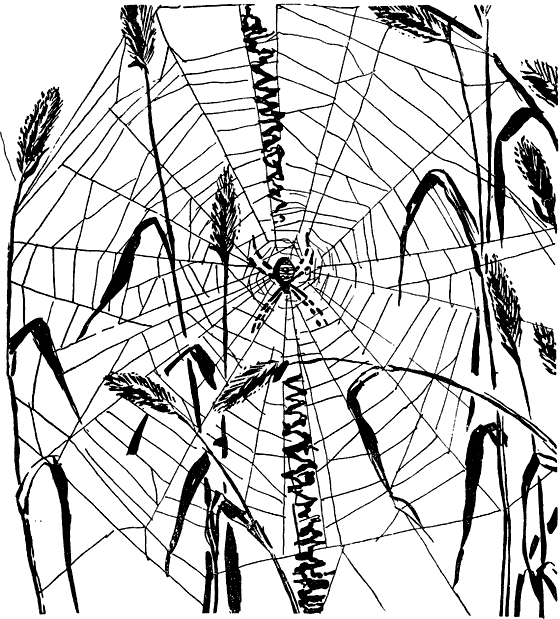

Каракульдюк — речка без конца и начала. Название это в переводе на русский язык означает «черное озеро». Может быть, здесь когда-нибудь и было озеро, а сейчас небольшие болотца постепенно собираются в узкую полоску воды, которая входит в естественный канал, извилистый, с отвесными стенами, глубиной около десяти метров, прорезающий совершенно ровную пустыню, поросшую саксаулом. Здесь нет видимого течения, и только легкое колыхание зеленых водорослей позволяет предполагать, что вода все же чуть-чуть движется в одну сторону.

Берега Каракульдюка заросли густыми и высокими тростниками, среди которых изредка пробиваются небольшие ивы, а там, где чистое место, сквозь прозрачную воду видны разнообразнейшие водоросли, образующие причудливой формы густой подводный лес. В этом лесу очень оживленная жизнь: плавают рыбы, носятся, ловко лавируя между растениями, различные водяные насекомые и их личинки. Весь этот животный мир запрятан за отвесными берегами, и на путника, идущего по однообразному саксауловому лесу, без клочка тени, сухому и ослепительно яркому в полуденный зной, неожиданное открытие Каракульдюка производит неизгладимое впечатление. Тут на расстоянии нескольких метров растут саксаул и болотная кувшинка, гнездятся саксаульная сойка и выпь, в воздухе вечером летают водяные жуки и пустынные копры. Такое смешение жителей воды в безводной пустыне кажется совсем необычным. Присутствие маленькой речки в пустыне всегда приносило неожиданные сюрпризы: встретишь какое-нибудь необычное насекомое на саксауле и не сразу догадаешься, что дерево пустыни тут ни при чем — это житель воды.

Через несколько километров узкий коридор, проточенный рекой, внезапно расширяется, река разливается на несколько болотистых озер и теряется в жаркой, сухой пустыне.

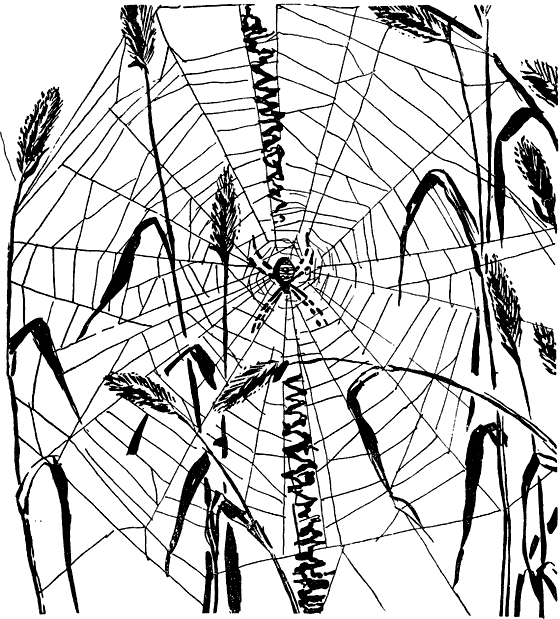

Утром и вечером, когда спадает изнуряющая жара, а прохладный воздух становится более влажным, недалеко от нашего бивака, над одиноким деревцом саксаула, какие-то насекомые, собравшись группой, заводят свои воздушные пляски. Слегка подергиваясь и подпрыгивая в воздухе, вся дружная компания то упадет почти до земли, то взлетит выше деревца. Веселый хоровод постоянно пополняется новыми, летящими со всех сторон насекомыми; кое-кто и убывает из него. Подобные «пляски» весьма обычны для многих, чаще всего — двукрылых, насекомых.

Веселый хоровод поденок постоянно пополняется новыми, летящими со всех сторон насекомыми.

Один взмах сачком по дружной компании приводит охотника в недоумение: вместо мух в сачке самые настоящие поденки, маленькие и изящные, с широкими крыльями, исчерченными множеством жилок, с большими выпуклыми глазами, коротенькими усиками и тремя длинными хвостовыми нитями.

Как известно, личинки поденок — типичные обитатели воды. Перед тем как стать взрослыми, личинки обычно выбираются из воды на растения и линяют. Выходящее крылатое насекомое еще не является взрослым, оно снова линяет, только тогда превращаясь в настоящую взрослую поденку. Поденки живут очень недолго, около суток, и гибнут, отложив яички. За это они и получили такое название. Отчасти вследствие короткой жизни появление взрослых поденок бывает очень дружным, одновременным.

Еще несколько взмахов сачком — и мы убеждаемся, что рой состоит преимущественно из самцов. Их легко отличить от самок по более темному цвету и меньшим размерам. Самки составляют лишь незначительный процент к общей массе. Зато одиночные поденки, летящие к рою или вылетающие из него, почти все оказались самками.

Какова дальнейшая судьба самок?

И вот начинается трудная и упорная ловля одиночных поденок. Каждый улов как маленький снимок; из множества снимков складывается впечатление обо всей картине, а потом уже нетрудно проследить и остальное просто глазами.

Вылетев из роя, самка почти тотчас же выделяет из двух яйцеводов парные симметричные пакеты, состоящие из множества мелких яичек. Они висят сбоку, у основания хвостовых нитей, двумя зернистыми серо-желтыми комочками. С этим грузом самка некоторое время продолжает полет, нигде не останавливаясь и не приземляясь. Потом внезапно она подгибает брюшко, и… один из комочков оказывается подвешенным сбоку груди, под прозрачным крылом. Вслед за первым второй комочек повисает на другой стороне груди. В том месте, куда прилипает комочек яиц, грудь лакированно блестящая и без волосков. Видимо, на гладкую поверхность легче прилипают яички и лучше на ней держатся. В таком виде, с двумя пакетами яичек под крыльями, поденка имеет совсем необычный вид и немного напоминает бомбардировщик с подвешенными бомбами.

Где и как маленькая поденка освободится от своего груза, зачем нужна столь сложная перестановка яичек и почему этого не делают поденки, обитатели обычных, не пустынных, водоемов? Быть может, так легче поденкам летать — яички под крыльями перемещают столь важный для полета центр тяжести на прежнее место. Если это и так, то не проще ли совсем не выделять яйца до момента, когда нужно их класть в воду?

Все эти вопросы — пробные пути, по которым должен пройти исследователь в поисках истины, и требуют специального внимания.

Каждый день жизни в Каракульдюке приносил маленькие новости. В сумерках раздался тоненький писк выдергиваемых молодых побегов тростника. Это из тугайных лесов в саксаульники забрели косули и лакомились сочными зелеными растениями. Прилетела скопа и долго не могла уместиться на тоненьких веточках саксаула: ей обязательно нужно посидеть около воды, чтобы заметить в ней рыбу. В саксаульниках царило множество мелких муравьев. Вскоре они обнаружили наш бивак и потянулись к нему целыми вереницами. Они забирались во все съестное, неожиданно оказывались под одеждой, свирепо кусая челюстями кожу, и были так деятельны, что и ночью не прекращали своих набегов. Муравьи грозили нас выселить с Каракульдюка.

В день отъезда на поверхности речки, свободной от тростника, случайно удалось увидеть самок поденок. Распластав свои нежные, прозрачные крылья и расправив в стороны хвостовые нити, они лежали на поверхности воды мертвые. Светило яркое солнце, и под крыльями у некоторых поденок были хорошо различимы комочки яиц. Тогда появилось еще одно предположение: если бы поденки откладывали яички сразу в воду, то на дне глубокого водоема, где и прохладнее, и больше солоноватость стоячей воды, и даже могут оказаться вредные газы, яички, погибли бы. Под прозрачными же крылышками из яичек, согретых солнцем, скорее выйдут личинки и сами найдут себе места, удобные для жизни.

Понятно, что, помещая яички под крылышки, поденки делали это инстинктивно, не имея никакого представления о судьбе своего потомства.

Изумрудная псиллида

В пустыне много солянок. Эти растения совсем лишены листьев, роль которых выполняют зеленые веточки: без листьев ведь меньше испаряется влаги, столь драгоценной в пустыне. Веточки сочны, водянисты и содержат запас влаги на время жаркого, сухого лета. Так приспособилось растение к климату пустыни.

Веточка солянки, положенная в гербарную сетку, сразу не засыхает и долго остается как живая. Иногда на ней как ни в чем не бывало продолжают развиваться маленькие цветки и плоды. Высохнув же, солянка покрывается беловатым налетом соли и навсегда теряет зеленый цвет.

Почти все солянки — маленькие, приземистые кустарники и травы. И только саксаул, это дерево пустыни, среди солянок выглядит настоящим гигантом. Кривые стволы его очень хрупки и настолько тяжелы, что, даже высушенные, тонут в воде.

Саксауловый лес ранней весной совсем прозрачен. Корявые стволы деревьев раскинулись в стороны и застыли, как неказистые лапы сказочных чудовищ, и ветер свистит в их жестких, голых ветвях. А кругом тишина, прерываемая криками песчанок, нестройной песней одинокого чекана, шорохом шагов джейранов…

С первыми теплыми днями саксауловый лес пробуждается и начинает поспешно одеваться зелеными стволиками. Тонкие и хрупкие, состоящие из коротеньких члеников, они напоминают хвою. В местах соприкосновения члеников видна пара маленьких заостренных чешуек. Это остатки когда-то бывших у растения листьев. Вскоре за появлением зеленых стволиков, около заостренных чешуек можно заметить невзрачные желтоватые маленькие пятнышки. Это цветы. Весной саксауловый лес обильно зацветает, но без красок и запаха.

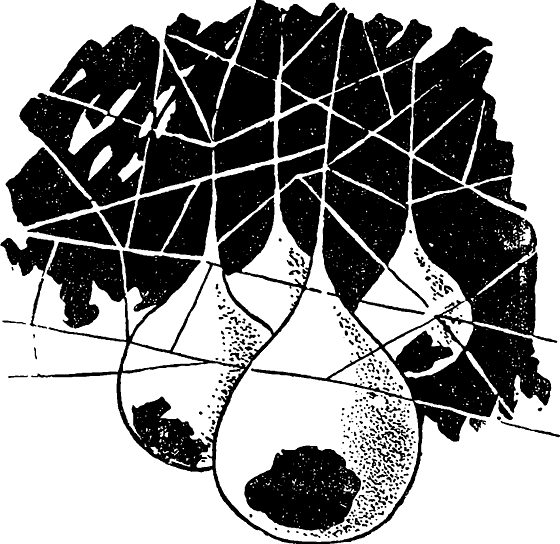

Одновременно с появлением цветов на некоторых зеленых веточках показываются небольшие утолщения. Иные деревья обильно усеяны ими. Что это такое?

На зеленых веточках саксаула оказались утолщения, сложенные из маленьких зеленых чешуек.

Каждое утолщение сложено из десятка маленьких зеленых чешуек. Утолщения очень быстро увеличиваются и через десять дней после появления достигают длины одного сантиметра. Теперь уже видно, что это типичные галлы — болезненные наросты, вызванные какими-то насекомыми. И уже легко различить, что галл сложен из плотно прижатых друг к другу листочков и по внешнему виду немного напоминает еловую шишечку. У основания галла листочки крупные, к вершине они становятся мельче. Каждый листочек слегка заострен, вогнут на внутренней поверхности, и с наружной стороны по самой середине на нем имеется ребрышко, как главная жилка на обычном листике. Какая сила заставила растение вырастить то, что деревом давно уже утеряно?

Между листочками галла помещаются какие-то маленькие копошащиеся существа. Они располагаются по одному под наиболее крупными листочками, и в каждом галле их не более трех — пяти штук. Но то, что едва выдает себя слабо заметными движениями, настолько мало, что лупа беспомощна и в нее ничего нельзя рассмотреть.

Весна в разгаре. Пробудились муравьи и открыли двери своих муравейников. По поверхности земли зашмыгали серые пауки, мокрицы, черные медлительные жуки-чернотелки. Вышли из кубышек маленькие кобылки и энергично запрыгали по земле в поисках корма. Галлы еще больше увеличились в размерах, заостренные кончики каждого листика на них стали слегка отгибаться в сторону.

Неспроста открылись листики галла. Под ними сидят уже сильно подросшие маленькие обитатели галла, длиной не более полутора миллиметров, зеленые, с черными точечками глаз, какими-то паучьими ногами и бесформенными зачатками крыльев. Тело их слегка вогнуто на брюшной стороне и выгнуто на спинной — как раз по форме узкого промежутка, который образует при основании каждый листочек. Насекомому помещение тесно, и вот почему, оказывается, листочки внутри такие гладкие, будто отполированные: в тесном, но гладком помещении все же легче повернуться, когда надо.

У обитателей галла имеется хоботок, которым они добывают соки из растения. Хоботок выдает представителя отряда равнокрылых. Но кто это: тля, алейродида, хермес или псиллида? Сейчас это узнать еще нелегко. Но маленькая щетинка на кончике хоботка сразу выдает псиллиду.

Скоро, видимо, псиллиды станут взрослыми и покинут свои галлы-колыбельки. Но до того как это произойдет, на галлах-шишечках появляются черные тли. Вялые и неповоротливые, с большим раздутым брюшком, они сосут листочки галла, спрятавшись на его теневой стороне от жарких лучей солнца.

Откуда появились тли? Наверно, они провели долгую зиму где-нибудь в земле, в трещинах коры и теперь, ко времени созревания галла, выползли на дерево.

Около каждой тли вскоре появляется множество мельчайших тлюшек. Это дети тли-основательницы. Они рождаются живыми и тотчас же, не отходя от матери, вбуравливают свой хоботок в сочную мякоть листочка галла. Тля-основательница рождает через несколько часов по детенышу. Семейство вскоре быстро увеличивается, становится тесно, и тли постарше уже расползаются в поисках незанятых галлов.

Тлям непременно нужны галлы, а сочные стебли дерева почему-то непригодны для их питания. Быть может, стебли слишком богаты солями, а листочки галла их не содержат.

Видимо, очень издавна приспособились тли к галлам, бесповоротно связав свою жизнь с плоскими насекомыми с паучьими ногами. Хорошо, если есть галлы, тогда тли размножаются. Если же их нет, тли гибнут.

А не приносят ли тли вред обитателям галлов? Видимо, нет. Тли появились как раз в то время, когда галлы стали раскрываться, как бы подготавливаясь к выходу псиллид, собирающихся в последний раз линять. Линька наступает внезапно. Еще больше отворачиваются в стороны листочки галла, и он становится совсем лохматым и чуточку начинает темнеть. Лакированно блестящая каморка, в которой жила неказистая личинка, пустеет, и только сброшенная «одежда» — шкурка личинки — свидетельствует о когда-то жившем здесь квартиранте.

Бегство из домика-галла происходит ночью, когда враги спят и воздух неподвижен

[4]. А утром на зеленых ветвях саксаула уже оживленно перепархивают маленькие псиллиды. Да какие они стали нарядные — изумрудно-зеленые, с янтарно-коричневыми глазами! Они оживлены, подвижны и энергичны. Им не нужно заботиться о пище: запасов, накопленных еще при жизни в галле, достаточно для десяти дней существования.

Вскоре самки откладывают яички в мельчайшие зачатки почек, и все взрослое население изумрудных псиллид погибает.

Но жизнь галла, покинутого псиллидами, не закончена. Около тлей появляются маленькие энергичные муравьи, а от ближайших муравейников налаживается оживленное сообщение и возникают торные тропинки, ведущие к наиболее пораженным деревьям.

Каждый муравей, как всегда сильно торопясь, поглаживает тлю своими подвижными усиками. Иногда в ответ на это тля выделяет большую прозрачную каплю сахаристой жидкости. Ухватив ее челюстями, муравей отскакивает в сторону и жадно выпивает этот подарок. Две-три капли — и муравей сыт и спускается с дерева.

Муравей поглаживает тлю своими усиками.

Иногда муравей не подоспевает во-время. Тогда капля жидкости падает тут же на галл, подсыхает и становится липким пятнышком. На этом месте, как на земле, обильно удобренной навозом, начинают расти тонкие черные ниточки и плодовые тела какого-то грибка. Видимо, этот грибок способен развиваться только на таких, политых выделениями тлей, галлах. И там, где много нитей грибка, в галле поселяются мельчайшие, продолговатой формы насекомые — трипсы. Они энергично сосут плодовые тела грибка и тут же в галле откладывают яички, из которых вылупляются красные личинки.

Вскоре к трипсам присоединяются маленькие жуки-коровки. Поблескивая на солнце нарядными желтовато-коричневыми надкрыльями, они оживленно обследуют деревья. Коровки питаются только черными тлями и, кроме саксаула, нигде не встречаются. Но не всегда удается насытиться тлями. Там, где много муравьев, коровкам не подступиться к тлям, и приходится искать деревья, не занятые муравьями, а то и голодать.

Временами самки коровок откладывают на веточки саксаула вблизи галлов кучки оранжевых яичек, из которых вскоре выходят маленькие, неказистые личинки. Они также прожорливы, и много тлей им нужно съесть, прежде чем стать взрослыми.

Припекает южное солнце. Уже давно жуки-чернотелки и мокрицы перестали днем выползать из убежищ и превратились в ночных животных. Не узнать и маленьких головастых личинок кобылок. Теперь это большие, с ярко расцвеченными крыльями насекомые; они наполняют пустыню громкими песнями.

Галлы на саксауле совсем почернели, высохли, а сильно пораженные деревья стали лохматыми и безобразными. Черные тли расползлись и, забравшись в укромные уголки, замерли. Те же из них, у которых перед этим выросли большие крылья, разлетелись. Исчезли трипсы, они тоже, видимо, запрятались. Замер грибок с созревшими спорами. Божьи коровки, которые так энергично откладывали яички, погибли, а их личинки выросли, стали взрослыми жуками и тоже запрятались в глубокие щели. Муравьи больше не стали лакомиться выделениями тлей и занялись другими делами.

И все население галла: псиллиды, тли, трипсы, коровки и грибки — прекратило свою жизнь на долгое жаркое лето, прохладную осень и суровую зиму, до пробуждения природы. Весной из яичек, отложенных изумрудными псиллидами, выйдут микроскопически маленькие личинки и начнут сосать ткань растения. Тогда под влиянием веществ, выделяемых личиночками, начнет расти галл, и история повторится снова.

Расселение паучков

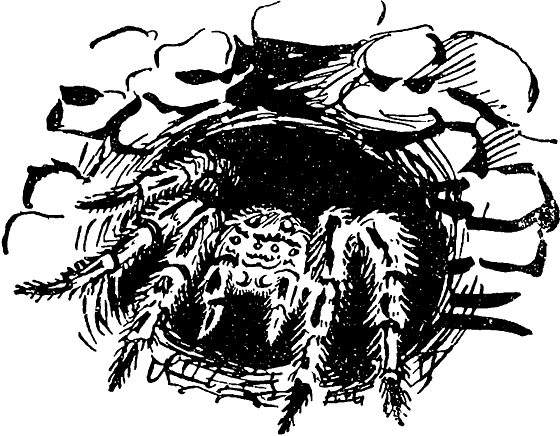

Знаете ли вы, сколько рождается паучков у каракурта и тарантула? При хорошей жизни одна самка каракурта изготовляет до двенадцати коконов и в каждый из них откладывает двести — семьсот яичек. В потомстве одной самки каракурта может быть до семи тысяч паучков.

Коконы каракурта находятся все вместе в логове. Паучки, выйдя из яичек, не покидают кокона, а сидят в нем, сбившись плотным клубочком, остаток лета, осень и зиму. Мать паучат погибает осенью, и кокон остается их единственной защитой.

Как ловко сделан кокон: плотная паутинная ткань очень прочна и упруга; клубочек паучков обложен слоем из рыхлой паутинки, мелких оболочек яиц и линочных шкурок. В таком домике тепло и уютно.

В логове каракурта тепло и уютно.

Как только наступает весна, паучки пробуждаются и принимаются за энергичную работу. Вначале какой-нибудь особенно смелый и быстрый паучок начинает теребить ткань кокона коготками щипчиков-хелицер, а затем к нему присоединяется другой, и вот, быстро сменяя друг друга, общими усилиями паучки прогрызают отверстие жилища, изготовленного матерью. В дырочку пробивается свет, виден кусочек яркосинего неба. Нетерпеливые и стремительные паучки один за другим вырываются из кокона и бегут к свету, к теплу, к солнцу. Но они не покидают сразу своего жилища, а тут же, вблизи старого логова с коконами, сообща выплетают густую паутинку и, скопившись кучками, греются на солнце.

С каждым часом кучка паучков растет, и вскоре все многочисленное население коконов, потомство одной самки каракурта, братья и сестры, собирается вместе на густой паутинке. Рано утром здесь особенно хорошо оседает роса, и паучки жадно выпивают мельчайшие капельки воды. Только напившись, они очищают свой кишечник от гуанина

[5]. Ведь в коконе при таком скоплении паучат этого делать было нельзя.

Конечно, паучки вели себя чистоплотно в коконе инстинктивно. Если бы этого не было, то в загрязненном коконе они могли погибнуть от различных болезней.

В пустыне всюду царит весеннее оживление: буйно растут травы; каждый день распускаются новые цветы; всюду ползают насекомые, ящерицы, черепахи; стаи журавлей тянутся на родную северную сторону.

Как же паучки-хищники смогут жить вместе? Ведь взрослый паук — одинокий хищник и решительно никого не терпит даже вблизи своего жилища. Весь мир для него разделяется на тех, кого следует бояться, и тех, на кого можно нападать.

Но проходит несколько дней, и паутинка пустеет, а от паучков не остается и следа. Они все куда-то исчезли, расселились. Как же все это произошло?

Летом, когда пустыня выгорает и становится блеклой и безжизненной, на солончаках зеленеют солянки. Издали они выделяются темными пятнами на покрытой солью снежно-белой поверхности земли. В таких местах нетрудно найти норы паука тарантула. Они довольно крупны, диаметром в несколько сантиметров, и совершенно отвесно опускаются вниз. Возьмем карманное зеркальце и направим в нору солнечный луч. Глубоко под землей внезапно вспыхнут и загорятся ярчайшим блеском два маленьких огонька, начнут искриться и переливаться радужными тонами. Топнем ногой. Огоньки мигнут, погаснут на мгновение, чуть переместятся в сторону и вновь загорятся. Это глаза тарантула так сильно отражают свет.

Из норы показался тарантул.

Приходит время, и норы тарантулов начинают исчезать, с каждым днем их становится все меньше. Оказывается, они закрываются сделанными из паутины колпачками. К паутинной ткани колпачка прилепляются мелкие частицы почвы, палочки и соломинки. Поэтому вход в нору становится совершенно незаметным. Приспособление хорошее и делается не зря! В это время самки тарантула изготовляют свой единственный кокон и нуждаются в строжайшем покое. Вот коконы сделаны, колпачки открыты, и вновь светлый солончак запестрел темными дырочками нор.

Кокон тарантула почти такой же величины, как и кокон каракурта. Но в нем всего только триста — семьсот паучков, а так как он у тарантула единственный, то потомство этого паука почти в десять раз меньше, чем у каракурта. Оболочка кокона тонка, как папиросная бумага, никакой мягкой обкладки нет, и он туго набит яичками.

Теперь внимание самки занято только своим единственным детищем. Она все время греет его на солнце: в тепле из яичек скорее разовьются паучки. И действительно, не проходит нескольких дней, как в коконе уже копошится розовая масса паучков.