Владимир Высоцкий

Не вышел из боя

СТИХИ. ПЕСНИ. ПРОЗА

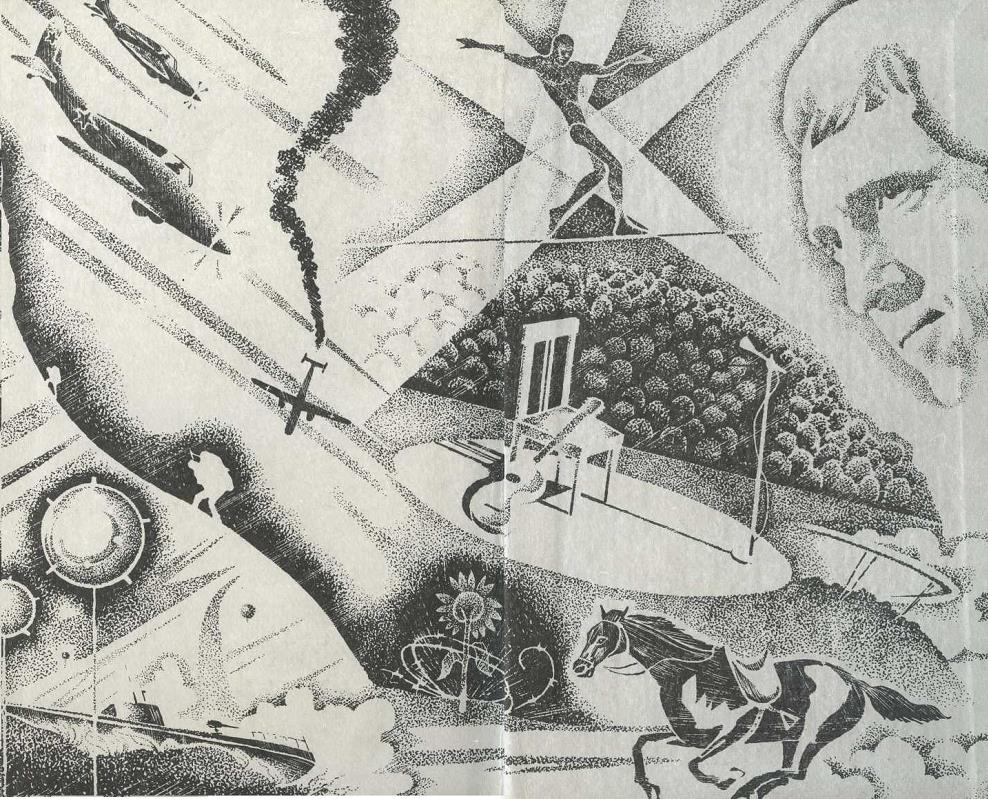

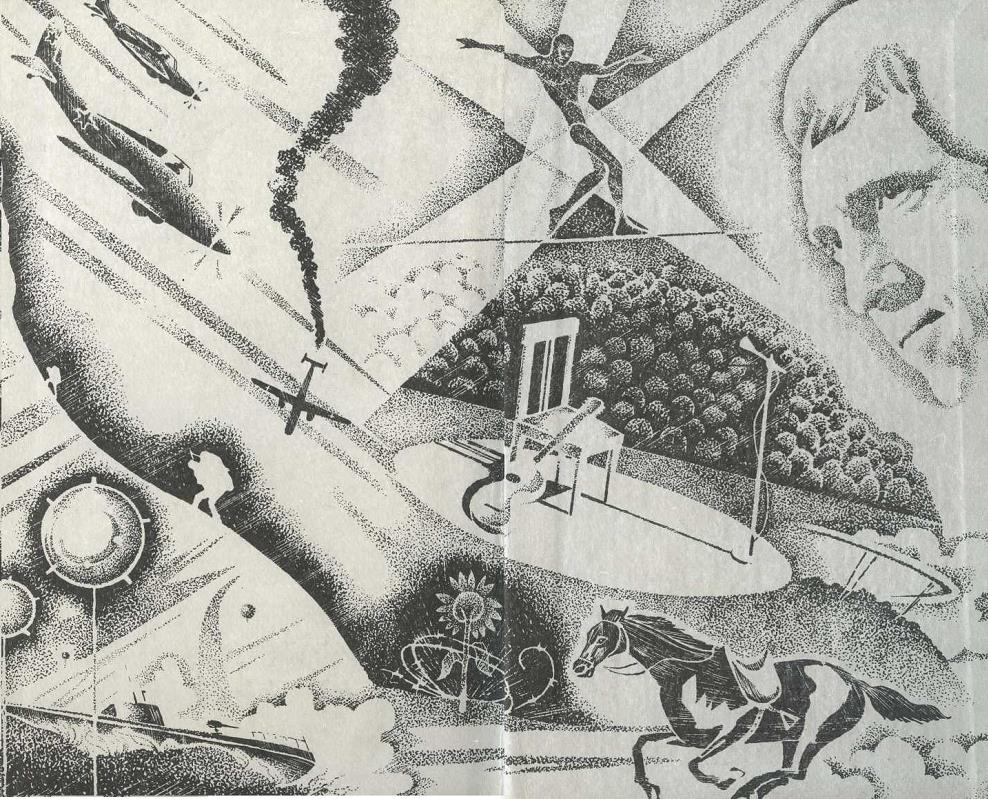

Обложка

Г. Данича-Попова

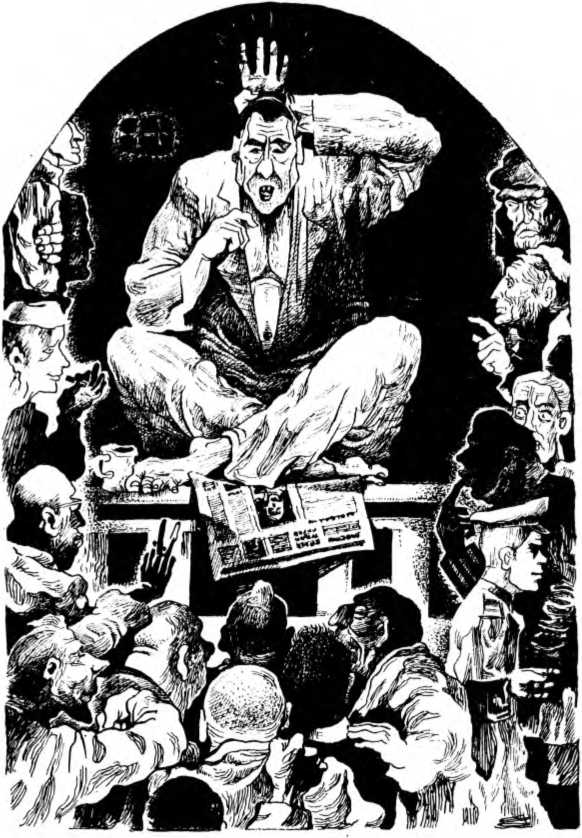

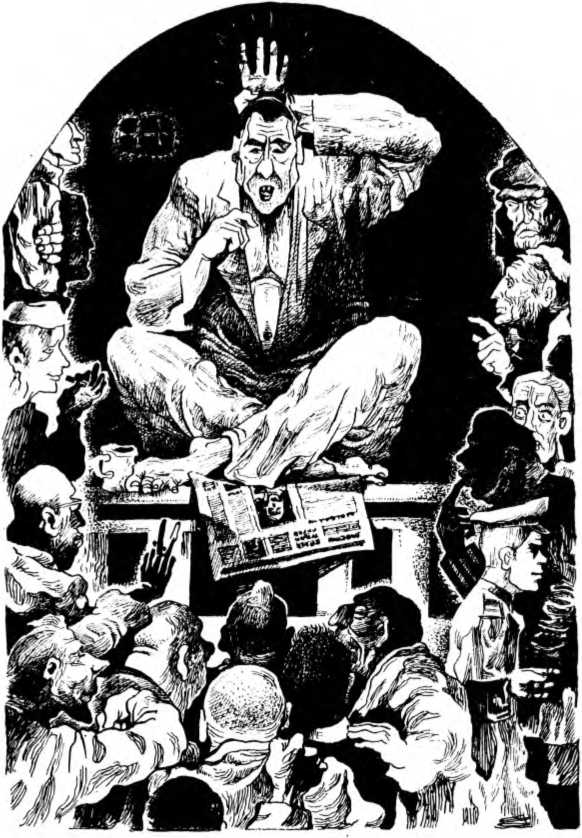

Иллюстрации

А. Аникеева и В. Морозова

«НО Я ПРИДУ ПО ВАШИ ДУШИ…»

Предисловие читателя

При жизни Высоцкого сложилось мнение, что его стихи можно только слушать в исполнении самого автора. Действительно, пел он настолько выразительно, эмоционально и театрализованно, что мы до сих пор находимся под впечатлением этого действа. И сегодня, стоит открыть книгу на знакомой песне, — сразу же слышатся мелодия и голос, и вместо того чтобы читать, мысленно поешь вместе с ним напечатанные строки.

А между тем ритм песни порой мешает воспринимать глубокие, философского звучания мысли Высоцкого. И, вероятно, сам понимая это, он оставил часть стихов жить только на бумаге. Вдова поэта Марина Влади любезно передала нашему государству более двухсот стихотворений, не спетых Высоцким.

Настало время читать стихи Высоцкого. Это поможет открыть в его поэзии много нового, неожиданного, прекрасного.

Владимир Семенович Высоцкий вошел в русское советское искусство как многогранно одаренная личность. Большой поэт современности, выдающийся артист, незабываемо сыгравший на подмостках Театра на Таганке Лопахина, Хлопушу, Свидригайлова, Гамлета; яркий киноактер, покоривший зрителя глубиной проникновения в создаваемый им образ; самобытный исполнитель авторских песен, звучащих во всех уголках страны.

В телевизионном интервью, рассказывая о своих песнях, Высоцкий говорил: «Вы спросили, кем я себя больше считаю — поэтом, композитором, актером? Вот я не могу вам впрямую ответить на этот вопрос, может быть, все вместе будет называться каким-то одним словом, и тогда я скажу: «Я себя считаю вот этим-то». Этого слова пока нет… Я думаю, сочетание тех жанров и элементов искусства, которыми я занимаюсь и пытаюсь сделать из них синтез… может, это — какой-то новый вид искусства. Не было же магнитофона в XIX веке, была только бумага, теперь появились магнитофоны и видеомагнитофоны… значит, может появиться новый вид искусства — для меня».

Действительно, современное развитие радиотехники помогло раскрыться самобытному таланту Владимира Высоцкого — синтезу поэтического слова, музыки, артистизма, необыкновенной модуляции голоса — и сделало его достоянием миллионов людей.

Родился Владимир Высоцкий в Москве 25 января 1938 года. Жил то с матерью — переводчицей с немецкого языка, то в семье отца — связиста, ставшего профессиональным военным. Вторая жена отца больше других поощряла поэтические пробы мальчика, мать увлекалась театром и с раннего детства приобщала к нему сына. Учась в школе, он уже занимался в драматическом кружке Дома учителя.

По окончании школы, под давлением родителей, которые считали, что техническое образование есть специальность, а все остальное — забава, Высоцкий поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института. В коллектив студентов влился сразу, всегда был в центре внимания, на все имея свое мнение, но удовлетворения от учебы не получал — душа рвалась на подмостки театра. И в конце первого семестра он все-таки бросил институт, чтобы на следующий год, преодолев сложнейшие экзамены, поступить в школу-студию МХАТ на курс П В. Массальского и А. М. Комиссарова. Здесь начало раскрываться его дарование. Он писал различные комедийные вещи, однако всегда с серьезной подоплекой, стихотворные тексты многочасовых капустников, в составе агитбригады ездил по селам, придумывал и исполнял частушки на местные темы.

По окончании школы-студии Высоцкий некоторое время работал актером Московского драматического театра им. Пушкина, затем — Театра миниатюр, делал первые пробы в кино. Но после того как увидел «Доброго человека из Сезуана» Б. Брехта — первый спектакль тольхо что открывшегося Театра на Таганке — понял: вот его театр, в другом он себя уже не представлял.

16 лет, по день смерти — 25 июля 1980 года, Владимир Высоцкий был ведущим актером Театра на Таганке. 18 июля — в предынфарктном состоянии — сыграл своего последнего Гамлета. 25 июля французские газеты сообщили: «Гамлет в Театре на Таганке в Москве умер». Похороны Высоцкого вылились в подлинное проявление национальной скорби, могила его стала одной из самых дорогих могил России.

Официальное признание пришло после смерти. Сейчас поэта печатают, вышли на экран не показанные в свое время кинокартины с его участием, сделано несколько кино— и телепрограмм о жизни и творчестве нашего выдающегося современника, статьи и воспоминания о нем заполнили страницы газет и журналов. За создание образа Жеглова в телевизионном фильме «Место встречи изменить нельзя» и авторское исполнение песен Владимиру Высоцкому посмертно присуждена Государственная премия СССР.

* * *

Во второй половине 50-х годов Булат Окуджава запел свои стихи под гитару. Запел не как артист на эстраде, а как-то по-домашнему, доверительно просто. Стихи были философские, чеканно-отточенные: «Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан?!» и грустно-лирические: «Музыкант играет вальс». Эти стихи, бесспорно, обратили бы на себя внимание любителя поэзии, прочитавшего их. Ну а песни стала слушать вся страна.

Одним из первых осознал значение творчества Окуджавы Владимир Высоцкий. Осознал и сразу же подхватил его бархатный, немного печальный голос своим мощным, хриплым «рыком» с поющими согласными звуками.

Сам Высоцкий вспоминал: «Я вдруг услышал приятный голос, удивительные по тем временам мелодии и стихи, которые я уже знал, — это был Булат, и вдруг я понял, что впечатление от стихов можно усилить музыкальным инструментом и мелодией… я считаю его своим крестным отцом».

С каждым годом песня все больше заполняет жизнь Высоцкого. «Это дело — авторская песня (термин впервые введен Высоцким. —

А. Ч.) — требует очень большой работы, — говорил поэт, — эта песня все время живет с тобой, не дает тебе покоя ни днем, ни ночью, записывается она иногда моментально, но работа на нее тратится очень большая. И если есть впечатление, что это делается легко, то это ложное впечатление. Если на одну чашу весов бросить все, что я делаю кроме авторской песни — деятельность мою в театре, кино, на радио, телевидении, концерты, а на другую — только работу над песней, то мне кажется, что эта чаша перевесит, потому что, повторяю, песня все время не дает покоя, скребет за душу и требует, чтобы ты вылил ее на белый свет и, конечно, в музыку». В другой раз он говорил о своих песнях-монологах: «Я всегда говорю «Я» потому, что я часто бывал в шкуре других людей (как артист). Это не ячество, это для удобства формы… Люди хотят знать, что у тебя за рубахой, что ты из себя представляешь… Во всех этих вещах (песни от «Я») есть мой взгляд на этот мир, на эти проблемы, на события, о которых я пишу. Мой, только мой собственный взгляд».

Песни, которые сам автор называл уличными, или городским романсом, а многие до сих пор считают «блатными», сильно повлияли на его судьбу. Для обывателей, в том числе сановных, эти песни стали как бы визитной карточкой поэта. Страшась обличающего творчества Высоцкого, они желали видеть в нем только автора блатных песен. Это становилось предлогом для отказа в публикации стихов и ограничения концертной деятельности.

Однако «уличные» песни Высоцкого явились хорошей школой для самого поэта и, вопреки мнению обывателей, оказали положительное влияние на молодежь. Такими песнями, как «Твердил он нам…», «В тот вечер я не пил, не пел…», «Город уши заткнул», Высоцкий, как тонкий психолог, манил и не отпускал лидеров дворов и подворотен, поднимая их в собственных глазах. А в других песнях он показал и высмеял истинное лицо преступного мира, воспеваемого блатным фольклором. И молодежь увидела, что нет никакой блатной романтики, что все это очень отвратительно и страшно. Оказывается, женщины в том мире такие, с которыми «спать — ну кто захочет сам», «товарищ» может продать и «за все сказать»; «в лагерях не жизнь, а темень тьмущая», там «каждый день мордуют уголовники, и главный врач зовет к себе в любовники»; и это так далеко от дома, что «шпалы кончились, рельсов нет», а впереди целых «семь лет синевы» и «передач не видеть, как своих ушей»… И выяснится в конце концов, что променял ты «на жизнь беспросветную несусветную глупость свою».

Сам поэт говорил, что начал творчество с так называемых блатных песен. «Я считаю, — подчеркивал Высоцкий, — что они колоссальную мне принесли пользу в смысле работы над формой, очистки, простоты, такой нарочитой, кажущейся примитивизации мелодии, чтобы это сразу входило не только в уши, но и в душу».

Основная же заслуга этих песен, наверное, в том, что поэт благодаря им поверил в действенную силу песенной сатиры и решился на тяжелое подвижничество, которому посвятил всего себя, всю свою жизнь, — стал песней бороться с недостатками нашей жизни.

Слову «подвижник» в словаре Вл. Даля дано неоднозначное толкование. Первое — славный великими делами на каком-либо поприще; доблестный делатель; храбрый, удачливый воитель; второе — подвизающийся на пути веры и праведничества. В. Г. Короленко оба эти понятия объединил: «…подвижники строго последовательные, всем существом своим отдавшиеся идее (какова бы она ни была), неумолимые к себе, «не вкушающие идоложертвенного мяса» и отвергшиеся всецело от греховного мира».

Именно таким подвижником стал Владимир Высоцкий. Он всем существом своим отдался идее (благородной идее!) — бороться авторской песней за оздоровление общества. Был неумолим к себе— работал по восемнадцать — двадцать часов в сутки; «не вкушал идоложертвенного мяса» — ему не присваивали званий, не публиковали стихов, не удостаивала вниманием критика; более того, сами собратья по перу не признавали в нем поэта и, снисходительно похлопывая по плечу, советовали: «Не стоит рифмовать «кричу — торчу». И только одного не мог позволить себе Высоцкий: отвергнутые «всецело от греховного мира» — он должен был находиться в самой гуще жизни, чтобы лучше видеть ее пороки.

Одни любили его, другие — ненавидели. Он признавался:

Не привыкать глотать мне горькую слюну —

Организации, инстанции и лица

Мне объявили явную войну

За то, что я нарушил тишину,

За то, что я хриплю на всю страну…

Но был тверд:

И песню напишу, и не одну.

И в песне той кого-то прокляну,

Но в пояс не забуду поклониться

Всем тем, кто написал, чтоб я не смел ложиться!

Пусть чаша горькая — я их не обману.

В каждый период развития общества были, есть и будут недостатки, которые устраивают «сильных мира сего» и с которыми, начиная с Пушкина, боролись лучшие русские поэты.

Поэты ходят пятками по лезвию ножа

И режут в кровь свои босые души.

А вместо наград и почестей Поэт счастлив

…висеть на острие,

Зарезанный за то, что был опасен…

«По канату, натянутому, как нерв», вслед за Маяковским добровольно взвалив на свои плечи ношу «ассенизатора и водовоза» современного общества, прошел свою короткую, но яркую жизнь Высоцкий — «не по проволоке над ареной, он по нервам, нам по нервам» прошагал своим творчеством.

Веселой шуткой, едкой сатирой, сарказмом и всегда бескомпромиссно поэт боролся с карьеризмом, бюрократизмом, снобизмом, современным мещанством. Он считал пьянство великим бедствием для страны и одним из первых понял: если не начать немедленной борьбы с этим трагическим явлением, может наступить необратимая цепная реакция.

И тогда не орды чингиз-ханов,

И не сабель звон, не конский топот, —

Миллиарды выпитых стаканов

Эту землю грешную затопят.

Видя пороки общества, он восклицал: «Чем я могу с этим бороться? Только песней! Только песней, творчеством моим, больше ничем!»

Диапазон его сатиры огромен. От беззубых старух, разносящих слухи; соседа, который завидует всем, потому что уверен: «у них денег — куры не клюют», а ему-то ведь «на водку не хватает», до ставших всемирно известными Вань и Зин, товарищей ученых, доцентов с кандидатами, убирающих картошку, самого непьющего из всех мужиков, Бермудского треугольника и интересующихся им жителей Канатчиковой дачи… Да разве можно перечислить все, чего коснулась сатирическая муза Владимира Высоцкого; да нет, не коснулась, а показала, что все это нелепо, «как вошь на блюде».

Пушкинское определение главного свойства Гоголя «…выставлять так ярко пошлость жизни… чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем» целиком относится к явлению Владимир Высоцкий.

Есть в стихах поэта и другой мир — прекрасный мир романтики. Здесь «горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины», «скалы сами подставляют плечи»; хоть одна из непройденных дорог, а дожидается нас; здесь страхуют товарища с наслаждением и можно положиться на друга, как на себя самого. Здесь «морской хмельной невиданный простор сродни горам в безумье, буйстве, кротости», и уже не удивляешься, когда узнаешь, что наша планета «рождалась в муках творчества». Здесь юнга — последний джентльмен удачи, и капитан, бросающий за борт все, что пахнет кровью, и бесшабашная схватка — «лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза», и обнадеживающее — «еще не вечер!», и «сломанные кости весел каравелл», и «мачты, как дряблые руки, паруса — словно груди старухи», и миражи берегов «этих обетованных, желанных, и колумбовых, и магелланных». Начинаешь верить в реальность влюбляющихся кораблей, в то, что

Вдруг расщедрится серая мгла —

На Летучем Голландце впервые

Запалят ради нас факела…

Да если бы Владимир Высоцкий написал только эти песни, они, прославив автора, обязательно остались бы в памяти народной, как осталась «Бригантина» Павла Когана.

Про людей мужественных, настойчивых, целеустремленных пел поэт и в спортивных песнях. Их герои — альпинисты, живущие в стране Романтики, хоккеисты, делающие свое дело лучше канадских профессионалов, штангист, готовящийся к рекорду «до вмятин в помосте», прыгун в высоту, отстаивающий свою «неправую правую ногу», «человек-кенгуру», в отчаянии кричащий: «Если б ту черту да к чёрту отменить, я б Америку догнал и перегнал!»

Автор вообще любил ставить персонажей своих песен в экстремальные условия и наблюдать, как они будут себя вести, потому что «интереснее писать о людях в подвиге, в риске, чем просто так».

Сказки Высоцкого замечательны тем, что действие их происходит в окружающей нас эмоциональной атмосфере и сказочные герои совершают поступки наших современников. Даже в пушкинском Лукоморье у него

Выходили из избы здоровенные жлобы,

Порубили все дубы на гробы.

…………..

И невиданных зверей, дичи всякой — нету ей.

Понаехало за ней егерей!..

В уста ярмарочных скоморохов-зазывал он вложил столько разных прибауток, что «смех и грех от них — все вповалочку». Сама ярмарка — «сказочно-реальная, цветомузыкальная», «праздничная, вольная, бело-хлебосольная», «звонкая, несонная, нетрадиционная»; упоенье — «общее, повальное, эмоциональное». «Во какая ярмарка! Подходи, подваливай, сахари, присаливай!» Слова прыгают, как у хорошего жонглера мячики, и создается впечатление, что автор мог бы сыпать рифмами бесконечно, а фантазии его не существует границ.

В поэзии Высоцкого, как в калейдоскопе, мелькают характеры, жизненные принципы и мироощущения, возникают Обстоятельства, летают Случаи и происходят События, свершаются драмы, трагедии, трагикомедии — и за всем этим стоит твердая нравственная позиция автора. Все, что написано поэтом, — уходят ли события в глубь веков или опережают время — имеет неразрывную духовную связь с сегодняшним днем, с интересами народа, с нашей Памятью.

Военные песни блистательной россыпью вкраплены в поэтическое наследие Высоцкого. Каждая из них, воспевая боевой подвиг, сама является подвигом творческим, потому и западает в сердца молодежи, и теребит души фронтовиков.

В беседе с корреспондентом поэт как-то заявил: «Мое поколение мучает чувство вины за то, что «опоздали родиться», и мы своим творчеством как бы довоевываем…» И он действительно каждой песней попадал в сердца миллионов слушателей, и сердца эти вопламенялись. «…Песни Высоцкого о войне — это прежде всего песни очень настоящих людей. Людей из плоти и крови. Сильных, усталых, мужественных, добрых. Таким людям можно доверить и собственную жизнь, и Родину…» (Р. Рождественский).

Да, он пел о людях, пел за людей, находящихся в критической ситуации, на грани смерти или даже переходящих эту грань. Все действие песни «Сыновья уходят в бой» происходит за то мгновение, пока еще не угасло сознание бойца, «грудью хватающего свинец». В самый миг смерти советский солдат думает:

Вот кто-то, решив: «После нас — хоть потоп»,

Как в пропасть шагнул из окопа.

А я для того свой покинул окоп,

Чтоб не было вовсе потопа.

И пока не сомкнулись глаза, он загадывает, чтоб вышел к заветному мосту «вон тот, одетый во всё не по росту».

Высоцкий наполнял свои песни настолько достоверными деталями и подробностями, что старые солдаты были убеждены: написать такое мог только человек, прошедший дорогами войны. А он о настоящей войне знал лишь понаслышке, но зато был человеком новой, космической эры, с новым взглядом на нашу общую Родину — Землю, которая сейчас уже не кажется такой большой и несокрушимой. Он может представить, как «Землю вращают куда захотят наши сменные роты на марше», может ободрить: «Кто сказал, что Земля умерла? Нет, она затаилась на время», может, наконец, забить в набат, предупреждая о недопустимости повторения Войны:

Бей же, звонарь, разбуди полусонных!

Предупреди беззаботных влюблённых,

Что хорошо будет в мире сожжённом

Лишь мертвецам и ещё не рождённым.

В самом главном поэзия Высоцкого близка есенинской поэзии — она проникнута большой любовью к Родине и пропитана музыкой. Есенин жил, когда рушилась старая Россия и создавалась новая, и он, принимая новую, грустил о старой. Высоцкий жил в эпоху социализма и хотел, чтобы его страна была достойна этого строя. Оба боролись за «свою» Россию активной лирикой. Высоцкий всегда был лирик, быть может в первую очередь — ли-рик, даже в «уличных» и самых резких сатирических песнях, но его стихи о любви (кроме трех-четырех песен) были почти неизвестны, и мы лишь сейчас открываем их для себя:

Здесь такой чистоты из-под снега ручьи —

Не найдешь, не придумаешь краше.

Здесь цветы, и кусты, и деревья ничьи,

Стоит нам захотеть — будут наши.

Изобилие информации и частые стрессы вызвали защитную реакцию и сделали нас малочувствительными, особенно к чужим переживаниям. Но песня «Кони привередливые» никого не оставила равнодушным. Люди переживали трагедию автора, как свою собственную. В песне поражает всё. Человек сам себе поет реквием. Сам себя гонит к «краю». Сам себя везет «к последнему приюту». Сам оттуда прислушивается, что же произошло. Высоцкий с первых слов накаляет атмосферу, доводя напряжение до предела: «вдоль обрыва» — страшно, «под-над пропастью» — дух захватывает, «по самому по краю» — уже невозможно… А он все гонит своих Коней. Молит: «Коль дожить не успел, так хотя бы допеть…» Пытается обмануть судьбу: убегает из больницы — после инфаркта — прямо на сцену, не спит ночами. Рвется вперед, узнать, «а есть предел там, на краю земли, и можно ли раздвинуть юризонты». Призывает жить своим умом, искать еще не пройденные пути: «Эй, вы, задние, делай как я… выбирайтесь своей колеёй!» Встает к микрофону — «как к образам», нет-нет — «точно к амбразуре»:

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!

Может, кто-то когда-то поставит свечу

Мне за голый мой нерв, на котором кричу,

И весёлый манер, на котором шучу.

И все знали, что Высоцкого нельзя заставить: «Пой в унисон, жми что есть духу», — ответ у него прост: «Лучше голову песне своей откручу, но не буду скользить, словно пыль по лучу!»

При жизни Владимир Высоцкий старался, чтобы его песни сразу входили не только в уши, но и в души. Сейчас перед вами стихи поэта. Прочтите их и вы ощутите, что он вновь пришел по наши души.

Александр ЧАПЛЫГИН, кандидат технических наук.

Воронеж

1961–1964

СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ

У меня гитара есть — расступитесь, стены.

Век свободы не видать из-за злой фортуны!

Перережьте горло мне, перережьте вены,

Только не порвите серебряные струны!

Я зароюсь в землю, сгину в одночасье.

Кто бы заступился за мой возраст юный!

Влезли ко мне в душу, рвут её на части —

Только б не порвали серебряные струны!

Но гитару унесли, с нею и свободу.

Упирался я, кричал: «Сволочи! Паскуды!

Вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду,

Только не порвите серебряные струны!»

Что же это, братцы! Не видать мне, что ли,

Ни денёчков светлых, ни ночей безлунных?

Загубили душу мне, отобрали волю…

А теперь порвали серебряные струны.

[1962]

Лежит камень в степи, а под него вода течёт…

Артуру Макарову

Лежит камень в степи, а под него вода течёт,

А на камне написано слово:

«Кто направо пойдёт — ничего не найдёт».

«А кто прямо пойдёт — никуда не придёт»,

«Кто налево пойдёт — ничего не поймёт

И ни за грош пропадёт».

Перед камнем стоят без коней и без мечей

И решают: идти иль не надо?

Был один из них зол — он направо пошёл,

В одиночку пошёл, ничего не нашёл,

Ни деревни, ни сёл — и обратно пришёл.

«Прямо нету пути — никуда не прийти».

Но один не поверил в заклятья, —

Подобравши подол, напрямую пошёл.

Сколько он ни бродил, никуда не добрёл.

Он вернулся и пил — он обратно пришёл.

Ну, а третий был дурак — ничего не знал и так,

И пошёл без опаски налево.

Долго ль, коротко ль шагал и совсем не страдал —

Пил, гулял и отдыхал, никогда не уставал,

Ничего не понимал — так всю жизнь и прошагал.

И не сгинул, и не пропал.

[1962]

БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ

Анатолию Утевскому

Где твои семнадцать лет?

На Большом Каретном.

Где твои семнадцать бед?

На Большом Каретном.

Где твой чёрный пистолет?

На Большом Каретном.

Где тебя сегодня нет?

На Большом Каретном.

Помнишь ли, товарищ, этот дом?

Нет, не забываешь ты о нём!

Я скажу, что тот полжизни потерял,

Кто в Большом Каретном не бывал.

Ещё бы…

Где твои семнадцать лет?

На Большом Каретном.

Где твои семнадцать бед?

На Большом Каретном.

Где твой чёрный пистолет?

На Большом Каретном.

Где тебя сегодня нет?

На Большом Каретном.

Переименован он теперь,

Стало всё по-новой там, верь не верь!

И всё же, где б ты ни был, где ты ни бредёшь —

Нет-нет, да по Каретному пройдёшь.

Ещё бы…

Где твои семнадцать лет?

На Большом Каретном.

Где твои семнадцать бед?

На Большом Каретном.

Где твой чёрный пистолет?

На Большом Каретном.

Где тебя сегодня нет?

На Большом Каретном.

[1962]

За меня невеста отрыдает честно…

За меня невеста отрыдает честно,

За меня ребята отдадут долги,

За меня другие отпоют все песни,

И, быть может, выпьют за меня враги.

Не дают мне больше интересных книжек,

И моя гитара — без струны.

И нельзя мне выше, и нельзя мне ниже,

И нельзя мне солнца, и нельзя луны.

Мне нельзя на волю — не имею права,

Можно лишь — от двери до стены.

Мне нельзя налево, мне нельзя направо, Можно только неба кусок, можно сны.

Сны про то, как выйду, как замок мой снимут, Как мою гитару отдадут.

Кто меня там встретит, как меня обнимут И какие песни мне споют.

[1963]

ТАТУИРОВКА

Не делили мы тебя и не ласкали,

А что любили — так это позади.

Я ношу в душе твой светлый образ, Валя,

А Лёша выколол твой образ на груди.

И в тот день, когда прощались на вокзале,

Я тебя до гроба помнить обещал,

Я сказал: «Я не забуду в жизни Вали»,

«А я — тем более», — мне Лёша отвечал.

И теперь реши, кому из нас с ним хуже,

И кому трудней, попробуй разбери:

У него твой профиль выколот снаружи,

А у меня душа исколота снутри.

И когда мне так уж тошно — хоть на плаху

(Пусть слова мои тебя не оскорбят),

Я прошу, чтоб Лёша расстегнул рубаху,

И гляжу, гляжу часами на тебя.

Но недавно мой товарищ, друг хороший, —

Он беду мою искусством поборол:

Он скопировал тебя с груди у Лёши

И на грудь мою твой профиль наколол.

Знаю я, своих друзей чернить неловко,

Но ты мне ближе и роднее оттого,

Что моя — верней, твоя — татуировка

Много лучше и красивше, чем его.

[1961]

ТОТ, КТО РАНЬШЕ С НЕЮ БЫЛ

В тот вечер я не пил, не пел —

Я на неё вовсю глядел,

Как смотрят дети, как смотрят дети.

А тот, кто раньше с нею был,

Сказал мне, чтоб я уходил,

Сказал мне, чтоб я уходил,

Что мне не светит.

И тот, кто раньше с нею был, —

Он мне грубил, он мне грозил,

А я всё помню — я был не пьяный.

Когда ж я уходить решил,

Она сказала: «Не спеши!»

Она сказала: «Не спеши,

Ведь слишком рано!»

Но тот, кто раньше с нею был,

Меня, как видно, не забыл.

И как-то в осень, и как-то в осень —

Иду с дружком, гляжу — стоят.

Они стояли молча в ряд,

Они стояли молча в ряд —

Их было восемь.

Со мною — нож, решил я: что ж,

Меня так просто не возьмёшь.

Держитесь, гады! Держитесь, гады!

К чему задаром пропадать?

Ударил первым я тогда,

Ударил первым я тогда —

Так было надо.

Но тот, кто раньше с нею был, —

Он эту кашу заварил

Вполне серьёзно, вполне серьёзно.

Мне кто-то на плечи повис, —

Валюха крикнул: «Берегись!»

Валюха крикнул: «Берегись!» —

Но было поздно.

За восемь бел — один ответ.

В тюрьме есть тоже лазарет, —

Я там валялся, я там валялся.

Врач резал вдоль и поперёк,

Он мне сказал: «Держись, браток!»

Он мне сказал: «Держись, браток!» —

И я держался.

Разлука мигом пронеслась.

Она меня не дождалась,

Но я прощаю, её — прощаю.

Её, как водится, простил.

Того ж, кто раньше с нею был,

Того ж, кто раньше с нею был, —

Не извиняю.

Её, конечно, я простил,

Того ж, кто раньше с нею был,

Того, кто раньше с нею был —

Я повстречаю.

[1962]

Мне ребята сказали про такую «наколку»…

Мне ребята сказали про такую «наколку»!

На окраине — там даже нет фонарей…

Если выгорит дело, обеспечусь надолго —

Обеспечу себя я и лучших друзей.

Но в двенадцать часов людям хочется спать —

Им назавтра вставать на работу.

Не могу им мешать — не пойду воровать:

Мне их сон нарушать неохота.

Мне ребята сказали, что живёт там артистка,

Что у ней бриллианты, золотишко, деньга;

И что всё будет тихо, без малейшего риска…

Ну а после, конечно, мы рискнём на бегах.

Но в двенадцать часов людям хочется спать,

И артистки идут на работу.

Не могу ей мешать — не пойду воровать:

Мне ей сон нарушать неохота.

Говорил мне друг Мишка, что у ей есть сберкнижка.

Быть не может! Не может! Наш артист небогат.

— Но у ей подполковник! Он, ей-ей, ей любовник!..

Этим доводом Мишка убедил меня, гад.

А в двенадцать часов людям хочется спать —

Им назавтра вставать на работу.

Ничего, не поспят! — я пойду воровать,

Хоть их сон нарушать неохота.

…Говорил я ребятам, что она небогата:

Бриллианты — подделка, подполковник — сбежал.

Ну а этой артистке — лет примерно под триста,

Не прощу себе в жизни, что ей спать помешал.

Ведь в двенадцать часов людям хочется спать,

Им назавтра вставать на работу.

Не могу им мешать — не пойду воровать:

Мне их сон нарушать неохота.

[1964]

Мой первый срок я выдержать не смог…

Мой первый срок я выдержать не смог.

Мне год добавят, а может быть, — четыре.

Ребята, напишите мне письмо,

Как там дела в свободном вашем мире!

Что вы там пьёте? Мы почти не пьём.

Здесь только снег при солнечной погоде.

Ребята, напишите обо всём —

А то здесь ничего не происходит.

Мне очень, очень не хватает вас,

Хочу увидеть милые мне рожи.

Как там Надюха? С кем она сейчас?

Одна? — Тогда пускай напишет тоже.

Страшней быть может только Страшный суд.

Письмо мне будет уцелевшей нитью.

Его, быть может, мне не отдадут,

Но всё равно, ребята, напишите!

[1964]

У тебя глаза, как нож…

У тебя глаза, как нож:

Если прямо ты взглянёшь —

Забываю, кто я есть и где мой дом;

Если косо ты взглянешь —

Как по сердцу полоснёшь

Ты холодным острым серым тесаком.

Я здоров, к чему скрывать, —

Я пятаки могу ломать,

Я недавно головой быка убил.

Но с тобой жизнь коротать —

Не подковы разгибать,

А прибить тебя — морально нету сил!

Вспомни, было ль хоть разок,

Чтоб я из дому убёг?

Ну когда же надоест тебе гулять?

С гаражу я прихожу —

Язык за спину заложу

И бежу тебя по городу шукать.

Я все ноги исходил,

Велосипед себе купил,

Чтоб в страданьях облегчения была.

Налетел на самосвал,

К Склифосовскому попал —

Навестить меня ты даже не пришла.

И хирург, седой старик, —

Весь обмяк и как-то сник, —

Он шесть суток мою рану зашивал.

Λ как кончился наркоз,

Стало больно мне до слез:

Для кого ж я своей жизнью рисковал?!

Ты не радуйся, змея,

Скоро выпишут меня —

Отомщу тебе тогда без всяких схем.

Я те точно говорю:

Остру бритву навострю —

И обрею тебя наголо совсем!

[1961]

Ну о чём с тобою говорить…

Ну о чём с тобою говорить?

Всё равно ты порешь ахинею.

Лучше я пойду к ребятам пить —

У ребят есть мысли поважнее.

У ребят серьёзный разговор:

Например, о том, кто пьёт сильнее;

У ребят широкий кругозор —

От ларька до нашей «Бакалеи».

Разговор у нас и прям и груб —

Две проблемы мы решаем глоткой:

Где достать недостающий рупь

И — кому потом бежать за водкой.

Ты даёшь мне утром хлебный квас —

Что тебе придумать в оправданье?

Интеллекты разные у нас, —

Повышай своё образованье!

[1964]

Сегодня я с большой охотою…

Сегодня я с большой охотою

Распоряжусь своей субботою,

И если Нинка не капризная —

Распоряжусь своею жизнью я.

— Постой, чудак, она ж наводчица!

Зачем? — Да так! Уж очень хочется.

— Постой, чудак, у нас компания —

Пойдём в кабак, зальём желание.

Сегодня вы меня не пачкайте,

Сегодня пьянка мне до лампочки!

Сегодня Нинка соглашается —

Сегодня жизнь моя решается!

— Ну и дела же с этой Нинкою —

Она ж жила со всей Ордынкою,

И с нею спать — ну кто захочет сам?

А мне плевать — мне очень хочется!

Сказала — любит. Всё, замётано!

— Отвечу, рупь за сто, что врёт она:

Она ж того, сама же просится…

А мне чего — мне очень хочется!

— Она ж хрипит, она же грязная,

И глаз подбит, и ноги разные,

Всегда одета, как уборщица…

Плевать на это, очень хочется!

Все говорят, что не красавица, —

А мне такие больше нравятся.

Ну что ж такого, что наводчица?..

А мне ещё сильнее хочется.

[1964]

БАЛ-МАСКАРАД

Сегодня в нашей комплексной бригаде

Прошёл слушок о бале-маскараде.

Раздали маски кроликов,

Слонов и алкоголиков, —

Назначили всё это в зоосаде.

— Зачем идти при полном при параде,

Скажи мне, моя радость, христа ради?

Она мне: — Одевайся! —

Мол, я тебя стесняюся, —

Не то, мол, как всегда, пойдёшь ты сзади.

— Я платье, — говорит, — взяла у Нади,

Я буду нынче, как Марина Влади,

И проведу, хоть тресну я,

Часы свои воскресные,

Хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде.

Зачем же я себя утюжил, гладил?!

Меня поймали тут же в зоосаде, —

Ведь массовик наш Колька

Дал мне маску алкоголика —

И «на троих» зазвали меня дяди…

Я снова очутился в зоосаде:

Глядь, две жены — ну, две Марины Влади,

Одетые животными,

С двумя же бегемотами.

Я тоже озверел и стал в засаде.

…Наутро дали премию в бригаде,

Сказав мне, что на бале-маскараде

Я будто бы не только

Сыграл им алкоголика, —

А был у бегемотов я в ограде.

[1964]

ДУРАЧИНА-ПРОСТОФИЛЯ

Жил-был добрый дурачина-простофиля.

Куда только его черти не носили!

Но однажды, как назло,

повезло —

И совсем в чужое царство занесло.

Слёзы градом — так и надо

Простофиле!

Не усаживайся задом

На кобыле,

Ду-ра-чи-на!

Посреди большого поля, глядь, три стула

(Дурачину в область печени кольнуло)!

Сверху надпись: «Для гостей»,

«Для князей»,

А на третьем: «Стул для царских кровей».

Вот на первый стул уселся

Простофиля,

Потому что он от горя

Обессилел,

Ду-ра-чи-на…

Только к стулу примостился дурачина —

Сразу слуги принесли хмельные вина.

Дурачина ощутил

много сил —

Элегантно ел, кутил и шутил.

Ощутив себя в такой

В буйной силе,

Влез на стул для князей-

Простофилей

Ду-ра-чи-на!

И сейчас же бывший добрый дурачина

Ощутил, что он — ответственный мужчина

Стал советы подавать,

крикнул рать —

И почти уже решил воевать.

Ощутив себя в такой

Бурной силе,

Влез на стул для королей

Простофиля —

Ду-ра-чи-на!

Сразу руки потянулися к печати,

Сразу стал ногами топать и кричати:

— Будь ты князь, будь ты хоть

сам Господь —

Вот возьму и прикажу запороть!

Если б люди в сей момент

Рядом были,

Не сказали б комплимент

Простофиле —

Ду-ра-чи-не…

Но был добрый этот самый простофиля:

Захотел издать Указ про изобилье.

Только стул подобных дел

не терпел:

Как тряхнёт — и ясно, тот не усидел.

И очнулся добрый малый

Простофиля

У себя на сеновале —

В чём родили…

Ду-ра-чи-на!

[1964]

МАРШ СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ

Тропы ещё в антимир не протоптаны,

Но, как на фронте, держись ты!

Бомбардируем мы ядра протонами,

Значит, мы — антиллеристы.

Нам тайны нераскрытые раскрыть пора —

Лежат без пользы тайны, как в копилке.

Мы тайны эти скоро вырвем у ядра,

На волю пустим джинна из бутылки.

Тесно сплотились коварные атомы —

Ну-ка, попробуй прорвись ты!

Живо по коням — в погоню за квантами!

Значит» мы — кванталеристы.

Нам тайны нераскрытые раскрыть пора —

Лежат без пользы тайны, как в копилке.

Мы тайны эти скоро вырвем у ядра,

На волю пустим джинна из бутылки.

Пусть не поймаешь нейтрино за бороду

И не посадишь в пробирку, —

Было бы здорово, чтоб Понтекорво

Взял его крепче за шкирку!

Нам тайны нераскрытые раскрыть пора —

Лежат без пользы тайны, как в копилке.

Мы тайны эти скоро вырвем у ядра,

На волю пустим джинна из бутылки.

Жидкие, твёрдые, газообразные —

Просто, понятно, вольготно!

С этою плазмой дойдёшь до маразма, и

Это довольно почётно.

Нам тайны нераскрытые раскрыть пора —

Лежат без пользы тайны, как в копилке.

Мы тайны эти скоро вырвем у ядра,

На волю пустим джинна из бутылки.

Молодо-зелено. Древность — в историю!

Дряхлость — в архивах пылится!

Даёшь эту общую, эту теорию

Элементарных частиц нам!

Нам тайны нераскрытые раскрыть пора —

Лежат без пользы тайны, как в копилке.

Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра

И вволю выпьем джина из бутылки!

[1964]

МАРШ КОСМИЧЕСКИХ НЕГОДЯЕВ

Вы мне не поверите и просто не поймёте —

В космосе страшней, чем даже в Дантовском аду:

По пространству-времени мы прём на звездолёте,

Как с горы на собственном заду!

От Земли до Беты — восемь дён,

Ну а до планеты Эпсилон —

Не считаем мы, чтоб не сойти с ума.

Вечность и тоска — ох, влипли как!

Наизусть читаем Киплинга,

А кругом космическая тьма.

На Земле читали в фантастических романах

Про возможность встречи с иноземным существом.

На Земле забыли десять заповедей рваных,

Нам все встречи с ближним нипочём!

Нам прививки сделаны от слёз и грёз дешёвых,

От дурных болезней и от бешеных зверей.

Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых —

На Земле бывало веселей!

Мы не разбираемся в симфониях и фугах.

Вместо сурдокамер знали тюрем тишину.

Испытанья мы прошли на мощных центрифугах —

Нас крутила жизнь, таща ко дну.

Прежнего земного не увидим небосклона,

Если верить россказням учёных чудаков.

Ведь когда вернёмся мы, по всем по их законам

На Земле пройдёт семьсот веков.

От Земли до Беты — восемь дён,

Сколько ж до планеты Эпсилон,

Не считаем мы, чтоб не сойти с ума.

Вечность и тоска — игрушки нам!

Наизусть читаем Пушкина,

А кругом космическая тьма.

То-то есть смеяться отчего —

На Земле бояться нечего!

На Земле нет больше тюрем и дворцов!

На Бога уповали, бедного,

Но теперь узнали — нет его

Ныне, присно и во век веков!

[1964]

Я вырос в ленинградскую блокаду…

Я вырос в ленинградскую блокаду,

Но я тогда не пил и не гулял.

Я видел, как горят огнём Бадаевские склады,

В очередях за хлебушком стоял.

Граждане смелые!

Что ж тогда вы делали,

Когда наш город счёт не вёл смертям? —

Ели хлеб с икоркою,

А я считал махоркою

Окурок с-под платформы чёрт-те с чем напополам.

От стужи даже птицы не летали,

И вору было нечего украсть.

Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали,

А я боялся — только б не упасть!

Было здесь до фига Голодных и дистрофиков —

Все голодали, даже прокурор,

А вы в эвакуации Читали информации

И слушали по радио «От Совинформбюро».

Блокада затянулась, даже слишком,

Но наш народ врагов своих разбил.

И можно жить, как у Христа за пазухой,

Да только вот мешает бригадмил.

Я скажу вам ласково:

— Граждане с повязками!

под мышкой,

В душу ко мне лапами не лезь!

Про жизню вашу личную

И непатриотичную

Знают уже органы и ВЦСПС.

[1961–1962]

ПОПУТЧИК

Хоть бы облачко, хоть бы тучка

В этот год на моём горизонте,

Но однажды я встретил попутчика,

Расскажу про него — знакомьтесь.

Он сказал: «Вылезать нам в Вологде».

Ну до Вологды — это полбеды.

Чемодан мой от водки ломится,

Предложил я, как полагается:

— Может, выпить нам, познакомиться? —

Поглядим, кто быстрей сломается.

Он сказал: «Вылезать нам в Вологде».

Ну а Вологда — это вона где.

Я не помню, кто первый сломался,

Помню — он подливал, поддакивал.

Мой язык, как шнурок, развязался:

Я кого-то ругал, оплакивал…

И проснулся я в городе Вологде,

Но — убей меня, не припомню где.

А потом мне пришили дельце

По статье Уголовного кодекса.

Успокоили: «Всё перемелется…»

Дали срок — не дали опомниться.

Пятьдесят восьмую дают статью,

Говорят: «Ничего, вы так молоды…»

Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, —

Он бы хрен доехал до Вологды!

Он живёт себе в городе Вологде,

А я на Севере. Север — вона где…

Все обиды мои годы стёрли,

Но живу я теперь, как в наручниках, —

Мне до боли, до кома в горле

Надо встретить того попутчика.

Но живёт он в городе Вологде,

А я на Севере. Север — вон аж где…

[1964]

Нам ни к чему сюжеты и интриги…

Нам ни к чему сюжеты и интриги,

Про всё мы знаем, про всё, чего не дашь.

Я, например, на свете лучшей книгой

Считаю кодекс Уголовный наш.

И если мне неймётся и не спится

Или с похмелья нет на мне лица —

Открою кодекс на любой странице

И — не могу! — читаю до конца.

Я не давал товарищам советы,

Но знаю я — разбой у них в чести.

Вот только что я прочитал про это:

Не ниже трёх, не свыше десяти…

Вы вдумайтесь в простые эти строки —

Что нам романы всех времён и стран! —

В них всё — бараки, длинные, как сроки,

Скандалы, драки, карты и обман…

Сто лет бы мне не видеть этих строчек!

За каждой вижу чью-нибудь судьбу

И радуюсь, когда статья не очень —

Ведь всё же повезёт кому-нибудь.

И сердце бьётся раненою птицей,

Когда начну свою статью читать.

И кровь в висках так ломится, стучится,

Как «мусора», когда приходят брать.

[1964]

ПРО СЕРЕЖКУ ФОМИНА

Я рос как вся дворовая шпана:

Мы пили водку, пели песни ночью…

И не любили мы Серёжку Фомина

За то, что он всегда сосредоточен.

Сидим раз у Серёжки Фомина —

Мы у него справляли наши встречи, —

И вот — о том, что началась война,

Сказал нам Молотов в своей известной речи.

В военкомате мне сказали: «Старина,

Тебе «броню» даёт родной завод «Компрессор»

Я отказался — а Серёжку Фомина

Спасал от армии отец его, профессор.

Теперь небось он ходит по кинам.

Там хроника про нас перед сеансом.

Сюда б сейчас Серёжку Фомина,

Чтоб побыл он на фронте на германском!

Кровь лью я за тебя, моя страна,

И всё же моё сердце негодует:

Кровь лью я за Серёжку Фомина,

А он сидит и в ус себе не дует.

Но наконец закончилась война —

С плеч сбросили мы словно тонны груза.

Встречаю я Серёжку Фомина,

А он — Герой Советского Союза…

1964

ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ

Нынче все срока закончены.

А у лагерных ворот,

Что крест-накрест заколочены, —

Надпись: «Все ушли на фронт».

За грехи за наши нас простят, —

Ведь у нас такой народ:

Если Родина в опасности —

Значит, всем идти на фронт.

Там — год за три, если Бог хранит,

Как и в лагере зачёт.

Нынче мы на равных с ВОХРами,

Нынче — всем идти на фронт.

У начальника Берёзкина

Ох и гонор, ох и понт!

И душа — крест-накрест досками,

Но и он пошел на фронт.

Лучше б было сразу в тыл его —

Только с нами был он смел.

Высшей мерой наградил его

Трибунал за самострел.

Ну а мы — всё оправдали мы, Наградили нас потом:

Кто живые — тех медалями,

А кто мёртвые — крестом.

И другие заключённые

Прочитают у ворот

Пашу память застеклённую —

Надпись: «Все ушли на фронт».

июль 1964

ЗВЁЗДЫ

Мне этот бой не забыть нипочём, —

Смертью пропитан воздух,

А с небосклона бесшумным дождём

Падали звёзды.

Снова упала, и я загадал —

Выйти живым из боя!

Так свою жизнь я поспешно связал

С глупой звездою.

Нам говорили: «Нужна высота!»

И «Не жалеть патроны!»…

Вон покатилась вторая звезда —

Вам на погоны.

Я уж решил: миновала беда

И удалось отвертеться…

С неба свалилась шальная звезда —

Прямо под сердце.

Звёзд этих в небе, как рыбы в прудах, —

Хватит на всех с лихвою.

Если б не насмерть, ходил бы тогда

Тоже — Героем.

Я бы Звезду эту сыну отдал,

Просто — на память…

В небе висит, пропадает звезда —

Некуда падать.

[июль 1964]

Сколько павших бойцов полегло …

Сколько павших бойцов полегло вдоль

дорог —

Кто считал, кто считал!..

Сообщается в сводках Информбюро

Лишь про то, сколько враг потерял.

Но не думай, что мы обошлись без потерь —

Просто так, просто так…

Видишь — в поле застыл, как подстреленный

зверь,

Весь в огне, искалеченный танк!

Где ты, Валя Петров? Что за глупый

вопрос —

Ты закрыл своим тапком брешь.

Ну а в сводках прочтём: «Враг потери понёс».

Ну а мы — на исходный рубеж…

[1964]

ВЫСОТА

Вцепились они в высоту, как в своё.

Огонь миномётный, шквальный…

А мы всё лезли толпой на неё,

Как на буфет вокзальный.

Ползли к высоте в огневой полосе,

Бежали и снова ложились,

Как будто на этой высотке вдруг все

Дороги и судьбы скрестились.

И крики «ура!» застывали во рту,

Когда мы пули глотали.

Семь раз занимали мы ту высоту,

Семь раз мы её оставляли.

И — снова в атаку. Не хочется всем,

Земля — как горелая каша…

В восьмой раз возьмём мы её насовсем —

Своё возьмём, кровное, наше!

А может, её стороной обойти, —

И что мы к ней прицепились?!

Но так уж случилось — все судьбы-пути

На этой высотке скрестились.

Все паши деревни, леса, города

В одну высоту эту слились —

В одну высоту, на которой тогда

Пути наши, судьбы скрестились.

Вцепились они в высоту, как в своё,

Огнём высоту поливая,

А мы упрямо ползли на неё,

Товарищей оставляя.

[1964]

ШТРАФНЫЕ БАТАЛЬОНЫ

Всего лишь час дают на артобстрел.

Всего лишь час пехоте передышки.

Всего лишь час до самых важных дел —

Кому до ордена, ну, а кому до «вышки».

За этот час не пишем ни строки.

Молись богам войны — артиллеристам!

Ведь мы ж не просто так, мы — штрафники,

Нам не писать «…считайте коммунистом».

Перед атакой — водку? Вот мура!

Своё отпили мы ещё в гражданку.

Поэтому мы не кричим «Ура!» —

Со смертью мы играемся в молчанку.

У штрафников один закон, один конец —

Коли-руби фашистского бродягу!

И если не поймаешь в грудь свинец,

Медаль на грудь поймаешь «За отвагу».

Ты бей штыком, а лучше бей рукой —

Оно надёжней, да оно и тише,

И ежели останешься живой,

Гуляй, рванина, от рубля и выше!

Считает враг — морально мы слабы,

За ним и лес, и города сожжены.

Вы лучше лес рубите на гробы —

В прорыв идут штрафные батальоны!

Вот шесть ноль-ноль, и вот сейчас — обстрел.

Ну, «бог войны»!

Давай без передышки!

Всего лишь час до самых главных дел —

Кому до ордена, а большинству до «вышки».

[1964]

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

На братских могилах не ставят крестов,

И вдовы на них не рыдают.

К ним кто-то приносит букеты цветов

И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,

А нынче — гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы

Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне — видишь вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,

Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов

Сюда ходят люди покрепче.

На братских могилах не ставят крестов…

Но разве от этого легче?!

[1964]

О ГОСПИТАЛЕ

Жил я с матерью и батей

На Арбате — здесь бы так!

А теперь я в медсанбате —

На кровати, весь в бинтах.

Что нам слава, что нам Клава-

Медсестра — и белый свет!..

Помер мой сосед, что справа,

Тот, что слева, — ещё нет.

И однажды, как в угаре,

Тот сосед, что слева, мне

Вдруг сказал: «Послушай, парень,

У тебя ноги-то нет».

Как же так, неправда, братцы!

Он, наверно, пошутил!

— Мы отрежем только пальцы, —

Так мне доктор говорил.

Но сосед, который слева,

Всё смеялся, всё шутил.

Даже если ночью бредил —

Всё про ногу говорил,

Издевался: мол, не встанешь,

Не увидишь, мол, жены!

Поглядел бы ты, товарищ,

На себя со стороны…

Если б был я не калека

И слезал с кровати вниз,

Я б тому, который слева,

Просто глотку перегрыз!

Умолял сестричку Клаву

Показать, какой я стал…

Был бы жив сосед, что справа, —

Он бы правду мне сказал.

[1964]

ХОЛОДА

В холода, в холода

От насиженных мест

Нас другие зовут города, —

Будь то Минск, будь то Брест,

В холода, в холода…

Неспроста, неспроста

От родных тополей

Нас суровые манят места —

Будто там веселей, —

Неспроста, неспроста.

Как нас дома ни грей —

Не хватает всегда

Новых встреч нам и новых друзей,

Будто с нами беда,

Будто с ними теплей.

Как бы ни было нам Хорошо иногда —

Возвращаемся мы по домам.

Где же наша звезда?

Может — здесь, может — там…

[1964]

1965

НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА

На границе с Турцией или с Пакистаном

Полоса нейтральная. Справа, где кусты, —

Наши пограничники с нашим капитаном,

А на левой стороне — ихние посты.

А на нейтральной полосе цветы —

Необычайной красоты!

Капитанова невеста жить решила вместе.

Прикатила, говорит: — Милый! — то да со…

Надо ж хоть букет цветов подарить невесте —

Что за свадьба без цветов? Пьянка, да и всё!

А на нейтральной полосе цветы —

Необычайной красоты!

К ихнему начальнику, точно по повестке,

Тоже баба прикатила — налетела блажь.

Тоже: — Милый! — говорит, только по-турецки, —

Будет свадьба, — говорит, — свадьба и шабаш!

А на нейтральной полосе цветы —

Необычайной красоты!

Наши пограничники — храбрые ребята —

Трое вызвались идти, с ними капитан.

Разве ж знать они могли то, что азиаты

Порешили в ту же ночь вдарить по цветам?..

Ведь на нейтральной полосе цветы —

Необычайной красоты!

Пьян от запаха цветов капитан мертвецки.

Ну, и ихний капитан тоже в доску пьян,

Повалился он в цветы, охнув по-турецки.

И, по-русски крикнув «Мать…», рухнул капитан.

А на нейтральной полосе цветы —

Необычайной красоты!

Спит капитан, и ему снится,

Что открыли границу, как ворота в Кремле.

Ему и на фиг не нужна была чужая заграница —

Он пройтиться хотел по ничейной земле.

Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья,

Ведь она — нейтральная!..

А на нейтральной полосе цветы —

Необычайной красоты!

В куски разлетелася корона…

В куски

Разлетелася корона,

Нет державы, нету трона.

Жизнь, Россия и законы —

всё к чертям!

И мы,

Словно загнанные в норы,

Словно пойманные воры, —

Только кровь одна с позором

Пополам.

И нам

Ни черта не разобраться —

С кем порвать и с кем остаться,

Кто за нас, кого бояться,

Где пути, куда податься —

Не понять.

Где дух?

Где честь?

Где стыд?

Где свои, а где чужие,

Как до этого дожили,

Неужели на Россию нам плевать?

Позор

Всем, кому покой дороже,

Всем, кого сомненье гложет,

Может он или не может

Убивать.

Сигнал!

И по-волчьи, и по-бычьи,

И как коршун на добычу —

Только воронов покличем

Пировать.

Эй, вы!

Где былая ваша твёрдость,

Где былая ваша гордость?

Отдыхать сегодня — подлость!

Пистолет сжимает твёрдая рука.

Конец,

Всему конец.

Всё разбилось, поломалось,

Нам осталась только малость —

Только выстрелить в висок иль во врага.

[1964–1965]

К ПРЕМЬЕРЕ «10 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР»

До магазина или в «Каму»

Дойти и проще и скорей,

Но зритель рвётся к нам упрямо

Сквозь строй штыков и патрулей.

Пройдя в метро сквозь тьму народа,

Желая отдохнуть душой,

Он непосредственно у входа

Услышит трезвый голос мой.

В фойе — большое оживленье:

Куплеты, песни — зритель наш!

А двух агентов управленья —

В последний ряд на бельэтаж!

Несправедливы нам упрёки,

Что мы всё рушим напролом, —

Картиной «тюрьмы и решётки»

Мы дань Таганке отдаём.

Спектакль принят, зритель пронят

И пантомимой, и стрельбой.

Теперь опять не будет брони

И пропусков, само собой.

И может быть, в минуты эти

За наш успех и верный ход

Нектара выпьют на банкете

Вахтангов, Брехт и Мейерхольд.

И мы, хоть нам не много платят,

От них ни в чём не отстаём.

Пусть на амброзию не хватит, —

Но на нектар уж мы найдём!

К. СИМОНОВУ

Прожить полвека — это не пустяк,

Сейчас полвека — это тоже веха.

Подчас полвека ставится спектакль,

И пробивать приходится полвека.

Стараясь не ударить в грязь лицом,

Мы Ваших добрых дел не забываем, —

Ведь мы считаем крёстным Вас отцом,

А также крёстной матерью считаем.

Таганский зритель раньше жил во тьме,

Но… в нашей жизни всякое бывает:

Таганку раньше знали по тюрьме —

Теперь Таганку по театру знают.

Ждём Ваших пьес, ведь Вы же крёстный наш.

А крестники без пьес хиреют рано.

Вы помните — во многом это Ваш,

Наш «Добрый человек из Сезуана»!

Так пусть же Вас не мучает мигрень,

Уж лучше мы за Вас переболеем —

И со штрафной Таганки в этот день

Вас поздравляем с Вашим юбилеем.

И кто бы что бы где ни говорил —

Ещё через полвека буду петь я,

Что Симонов здоров и полон сил, —

Так, значит, не «финита ля комедья».

ПЕСНЯ СТУДЕНТОВ-АРХЕОЛОГОВ

Наш Федя с детства связан был с землёю —

Домой таскал и щебень и гранит.

Однажды он домой принёс такое,

Что папа с мамой плакали навзрыд.

Студентом Федя очень был настроен

Поднять археологию на щит–

Он в институт притаскивал такое,

Что мы кругом все плакали навзрыд.

Привёз он как-то с практики

Два ржавых экспонатика

И утверждал, что это — древний клад.

Потом однажды в Элисте

Нашёл вставные челюсти

Размером с самогонный аппарат.

Диплом писал про древние святыни,

О скифах, о языческих богах,

При этом так ругался по-латыни,

Что скифы эти корчились в гробах.

Он древние строения

Искал с остервенением

И часто диким голосом кричал,

Что есть ещё пока тропа,

Где встретишь питекантропа,

И в грудь себя при этом ударял.

Он жизнь решил закончить холостую

И стал бороться за семейный быт.

— Я, — говорил, — жену найду такую —

От зависти заплачете навзрыд!

Он все углы облазил — и

В Европе был и в Азии

И вскоре раскопал свой идеал.

Но идеал связать не мог

В археологии двух строк, —

И Федя его снова закопал.

[1965]

О вкусах не спорят — есть тысячи мнений…

О вкусах не спорят — есть тысячи мнений, —

Я этот закон на себе испытал.

Ведь даже Эйнштейн, физический гений,

Весьма относительно всё понимал.

Оделся по моде, как требует век, —

Вы скажете сами:

— Да это же просто другой человек!

А я — тот же самый.

Вот уж действительно

Всё относительно,

Всё-всё, всё!

Набедренный пояс из шкуры пантеры —

О да, неприлично, согласен, ей-ей.

Но так одевались все до нашей эры,

А до нашей эры им было видней.

Оделся по моде, как в каменный век, —

Вы скажете сами:

— Да это же просто другой человек!

А я — тот же самый.

Вот уж действительно

Всё относительно,

Всё-всё, всё!

Оденусь, как рыцарь я после турнира–

Знакомые вряд ли узнают меня —

И крикну, как Ричард я в драме Шекспира:

— Коня мне! Полцарства даю за коня!

Но вот усмехнётся и скажет сквозь смех

Ценитель упрямый:

— Да это же просто другой человек!

А я — тот же самый.

Вот уж действительно

Всё относительно,

Всё-всё, всё!

Вот трость, канотье. Я — из нэпа. Похоже?

Не надо оваций, к чему лишний шум.

Ах, в этом костюме узнали? Ну что же,

Тогда я одену последний костюм:

Долой канотье, вместо тросточки — стек.

И шепчутся дамы:

— Да ото же просто другой человек!

Ля — тот же самый.

Вот уж действительно

Всё относительно,

Всё-всё, всё!

Будьте же бдительны, —

Всё относительно,

Всё-всё, всё!

[1965]

ПЕСНЯ ЗАВИСТНИКА

Мой сосед объездил весь Союз.

Что-то ищет, а чего — не видно.

Я в дела чужие не суюсь,

Но мне очень больно и обидно.

У него на окнах — плюш и шёлк,

Баба его шастает в халате.

Я б в Москве с киркой уран нашёл

При такой повышенной зарплате.

И сдается мне, что люди врут, —

Он нарочно ничего не ищет.

Для чего? — ведь денежки идут,

Ох, какие крупные деньжищи!

А вчера на кухне ихний сын

Головой упал у нашей двери —

И разбил нарочно мой графин.

Я — мамаше счёт в тройном размере.

Ему, значит, рупь — а мне пятак?!

Пусть теперь мне платит неустойку.

Я ведь не из зависти, я так —

Ради справедливости, и только.

Ничего, я им создам уют —

Живо он квартиру обменяет.

У них денег — куры не клюют,

А у нас на водку не хватает.

ЛЕЧЬ НА ДНО

Сыт я по горло, до подбородка.

Даже от песен стал уставать.

Лечь бы на дно, как подводная лодка,

Чтоб не могли запеленговать.

Друг подавал мне водку в стакане,

Друг говорил, что это пройдёт,

Друг познакомил с Веркой по пьяни —

Верка поможет, водка спасёт.

Не помогли ни Верка, ни водка.

С водки похмелье, с Верки — что взять?

Лечь бы на дно, как подводная лодка,

Чтоб не смогли запеленговать.

Сыт я по горло, сыт я по глотку.

Ох, надоело петь и играть!

Лечь бы на дно, как подводная лодка,

И позывных не передавать.

[1965I

Мой друг уехал в Магадан…

И. Кохановскому

Мой друг уехал в Магадан.

Снимите шляпу, снимите шляпу!

Уехал сам, уехал сам,

Не по этапу, не по этапу.

Не то чтоб другу не везло,

Не чтоб кому-нибудь назло,

Не для молвы, что, мол, чудак,

А просто так.

Быть может, кто-то скажет: — Зря!

Как так — решиться всего лишиться?

Ведь там — сплошные лагеря,

А в них — убийцы, а в них — убийцы!

Ответит он: — Не верь молве,

Их там не больше, чем в Москве.

Потом уложит чемодан

И — в Магадан.

Не то чтоб мне не по годам, —

Я б прыгнул ночью из электрички, —

Но я не еду в Магадан,

Забыв привычки, закрыв кавычки.

Я буду петь под струпный звон

Про то, что будет видеть он,

Про то, что в жизни не видал, —

Про Магадан.

Мой друг уехал сам собой —

С него довольно, с него довольно.

Его не будет бить конвой,

Он — добровольно, он — добровольно,

А мне удел от Бога дан…

А может, тоже в Магадан

Уехать с другом заодно

И лечь на дно?

1966

ПЕСНЯ О НОВОМ ВРЕМЕНИ

Как призывный набат, прозвучали в ночи тяжело шаги, —

Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов.

По нехоженым тропам протопали лошади, лошади,

Неизвестно к какому концу унося седоков.

Наше время иное, лихое, но счастье, как встарь, ищи!

И в погоню летим мы за ним, убегающим, вслед.

Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей,

На скаку не заметив, что рядом — товарищей нет.

И ещё будем долго огни принимать за пожары мы,

Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов,

Про войну будут детские игры с названьями старыми,

И людей будем долго делить на своих и врагов.

А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,

И когда наши кони устанут под нами скакать,

И когда наши девушки сменят шинели на платьица, —

Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять!

[1966]

ВСТРЕЧА

В ресторане по стенкам висят тут и там

Три медведя, заколотый витязь…

За столом одиноко сидит капитан.

— Разрешите? — спросил я. — Садитесь.

— Закури! — Извините, «Казбек» не курю.

— Ладно, выпей. Давай-ка посуду.

Да пока принесут… Пей, кому говорю!

Будь здоров! — Обязательно буду.

— Ну, так что же, — сказал, захмелев, капитан, —

Водку пьёшь ты красиво, однако.

А видал ты вблизи пулемёт или танк,

А ходил ли ты, скажем, в атаку?

В сорок третьем под Курском я был старшиной

За моею спиною — такое…

Много всякого, брат, за моею спиной,

Чтоб жилось тебе, парень, спокойно…

Он ругался и пил, он спросил про отца,

И кричал он, уставясь на блюдо:

— Я полжизни отдал за тебя, подлеца,

А ты жизнь прожигаешь, паскуда!

А винтовку тебе! а послать тебя в бой!

А ты водку тут хлещешь со мною!..

Я сидел, как в окопе под Курской дугой, —

Там, где был капитан старшиною.

Он всё больше хмелел. Я — за ним по пятам.

Только в самом конце разговора

Я обидел его, я сказал: — Капитан!

Никогда ты не будешь майором!

ПЕСНЯ О ДРУГЕ

Если друг оказался вдруг

И не друг и не враг, а — так,

Если сразу не разберёшь,

Плох он или хорош, —

Парня в горы тяни — рискни! —

Не бросай одного его:

Пусть он в связке в одной с тобой —

Там поймёшь, кто такой.

Если парень в горах — не ах,

Если сразу раскис и — вниз,

Шаг ступил на ледник и — сник,

Оступился — и в крик,

Значит, рядом с тобой — чужой,

Ты его не брани — гони:

Вверх таких не берут, и тут

Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл,

Пусть он хмур был и зол, но шёл,

А когда ты упал со скал,

Он стонал, но держал,

Если шёл он с тобой, как в бой,

На вершине стоял хмельной, —

Значит, как на себя самого,

Положись на него.

Я спросил тебя: «Зачем идёте в гору вы?…

Я спросил тебя: «Зачем идёте в гору вы? —

А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. —

Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово…»

Рассмеялась ты и взяла с собой.

И с тех пор ты стала близкая и ласковая,

Альпинистка моя, скалолазка моя, —

Первый раз меня из трещины вытаскивая,

Улыбалась ты, скалолазка моя!

А потом за эти проклятые трещины,

Когда ужин твой я нахваливал,

Получил я две короткие затрещины —

Но не обиделся, а приговаривал:

— Ох, какая же ты близкая и ласковая,

Альпинистка моя, скалолазка моя, —

Каждый раз меня по трещинам выискивая,

Ты бранила меня, альпинистка моя!

А потом на каждом нашем восхождении —

Ну почему ты ко мне недоверчивая?! —

Страховала ты меня с наслаждением,

Альпинистка моя гуттаперчевая.

Ох, какая ж ты неблизкая, неласковая,

Альпинистка моя, скалолазка моя, —

Каждый раз меня из пропасти вытаскивая,

Ты ругала меня, скалолазка моя!

За тобой тянулся из последней силы я —

До тебя уже мне рукой подать, —

Вот долезу и скажу: «Довольно, милая!»

Тут сорвался вниз, но успел сказать:

— Ох, какая же ты близкая и ласковая,

Альпинистка моя скалолазковая!

Мы теперь с тобой одной верёвкой связаны

Стали оба мы скалолазами.

ВЕРШИНА

Здесь вам не равнина, здесь климат иной —

Идут лавины одна за одной,

И здесь за камнепадом ревёт камнепад, —

И можно свернуть, обрыв обогнуть,

Но мы выбираем трудный путь,

Опасный, как военная тропа.

Кто здесь не бывал, кто не рисковал —

Тот сам себя не испытал,

Пусть даже внизу он звёзды хватал с небес.

Внизу не встретишь, как ни тянись,

За всю свою счастливую жизнь

Десятой доли таких красот и чудес.

Нет алых роз и траурных лент,

И не похож на монумент

Тот камень, что покой тебе подарил.

Как Вечным огнём, сверкает днём

Вершина изумрудным льдом, —

Которую ты так и не покорил.

И пусть говорят, да, пусть говорят,

Но пет, никто не гибнет зря!

Так лучше — чем от водки иль от простуд.

Другие придут, сменив уют

На риск и непомерный труд, —

Пройдут тобой не пройденный маршрут.

Отвесные стены… А ну не зевай!

Ты здесь на везение не уповай —

В горах не надежны ни камень, ни лёд, ни скала,

Надеемся только на крепость рук,

На руки друга и вбитый крюк —

И молимся, чтобы страховка не подвела.

Мы рубим ступени. Ни шагу назад!

И от напряженья колени дрожат,

И сердце готово к вершине бежать из груди.

Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем

И только немного завидуешь тем —

Другим, у которых вершина ещё впереди.

Мерцал закат, как сталь клинка…

Мерцал закат, как сталь клинка.

Свою добычу смерть считала.

Бой будет завтра, а пока —

Взвод зарывался в облака

И уходил по перевалу.

Отставить разговоры!

Вперёд и вверх, а там…

Ведь это наши горы,

Они помогут нам.

Они

помогут нам!

А до войны — вот этот склон

Немецкий парень брал с тобою.

Он падал вниз, но был спасён,

А вот сейчас, быть может, он

Свой автомат готовит к бою.

Отставить разговоры!

Вперёд и вверх, а там…

Ведь это наши горы,

Они помогут нам.

Они

помогут нам!

Ты снова здесь, ты собран весь, —

Ты ждёшь заветного сигнала.

И парень тот — он тоже здесь,

Среди стрелков из «Эдельвейс», —

Их надо сбросить с перевала.

Отставить разговоры!

Вперёд и вверх, а там…

Ведь это наши горы,

Они помогут нам.

Они

помогут нам!

Взвод лезет вверх, а у реки —

Тот, с кем ходил ты раньше в паре.

Мы ждём атаки до тоски,

А вот альпийские стрелки —

Сегодня что-то не в ударе.

Отставить разговоры!

Вперёд и вверх, а там…

Ведь это наши горы,

Они помогут нам.

Они

помогут нам!

ПРОЩАНИЕ С ГОРАМИ

В суету городов и в потоки машин

Возвращаемся мы — просто некуда деться! —

И спускаемся вниз с покорённых вершин,

Оставляя в горах, оставляя в горах своё сердце.

Так оставьте ненужные споры —

Я себе уже всё доказал:

Лучше гор могут быть только горы,

На которых ещё не бывал.

Кто захочет в беде оставаться один,

Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?

Но спускаемся мы с покорённых вершин, —

Что же делать — и боги спускались на землю.

Так оставьте ненужные споры —

Я себе уже всё доказал:

Лучше гор могут быть только горы,

На которых ещё не бывал.

Сколько слов и надежд, сколько песен и тем

Горы будят у нас и зовут нас остаться!

Но спускаемся мы — кто на год, кто совсем, —

Потому что всегда мы должны возвращаться.

Так оставьте ненужные споры —

Я себе уже всё доказал:

Лучше гор могут быть только горы,

На которых никто не бывал.

Ну вот, исчезла дрожь в руках…

Ну вот, исчезла дрожь в руках,

Теперь — наверх.

Ну вот, сорвался в пропасть страх

Навек, навек.

Для остановки нет причин —

Иду, скользя…

И в мире нет таких вершин,

Что взять нельзя.

Среди нехоженых путей

Один — пусть мой.

Среди невзятых рубежей

Один — за мной!

А имена тех, кто здесь лёг,

Снега таят…

Среди непройденных дорог

Одна — моя!

Здесь голубым сияньем льдов

Весь склон облит,

И тайну чьих-нибудь следов

Гранит хранит…

И я гляжу в свою мечту

Поверх голов

И свято верю в чистоту

Снегов и слов.

И пусть пройдёт немалый срок —

Мне не забыть,

Как здесь сомнения я смог

В себе убить.

В тот день шептала мне вода:

— Удач всегда!..

А день, какой был день тогда?

Ах, да! — среда…

ПРО ЙОГОВ

Чем славится индийская культура?

Ну, скажем, Шива — многорук, клыкаст.

Ещё артиста знаем, Радж Капура,

И касту йогов — странную из каст.

Говорят, что раньше йог мог,

Ни черта не бравши в рот, — год,

А теперь они рекорд бьют —

Всё едят и целый год пьют.

А что же мы? — И мы не хуже многих,

Мы тоже можем много выпивать!

И бродят многочисленные йоги,

Их, правда, очень трудно распознать.

Очень много молтст йог штук.

Вот один недавно лёг вдруг,

Третий год уже летит — стыд! —

Ну, а он себе лежит, спит.

Я знаю, что у них секретов много.

Поговорить бы с йогом тет-на-тет!

Ведь даже яд не действует на йога —

На яды у него иммунитет.

Под водой не дышит час — раз.

Не обидчив на слова — два.

Если чует, что старик вдруг,

Скажет «стоп!», и в тот же миг — труп.

Я попросил подвыпившего йога

(Он бритвы, гвозди ел, как колбасу):

— Послушай, друг, откройся мне, ей-бога,

С собой в могилу тайну унесу!

Был ответ на мой вопрос прост,

И поссорились мы с ним в дым.

Я бы мог сказать ответ тот,

Но… йог велел хранить секрет — вот!

Но если даже йог не чует боли,

И может он не есть и не дышать,

Я б не хотел такой весёлой доли —

Уметь не видеть, сердце отключать.

Чуть чего, так сразу йог — вбок,

Он, во-первых, если спит — сыт.

Люди рядом — то да сё, мрут,

А ему плевать, и всё тут.

В далёком созвездии Тау Кита …

В далёком созвездии Тау Кита

Всё стало для нас непонятно.

Сигнал посылаем: «Вы что это там?»

А нас посылают обратно.

На Тау Ките

Живут в красоте,

Живут, между прочим, по-разному

Товарищи наши по разуму.

Вот, двигаясь по световому лучу,

Без помощи, но при посредстве,

Я к Тау Ките этой самой лечу,

Чтоб с ней разобраться на месте.

На Тау Кита

Чего-то не так,

Там таукитовая братия

Свихнулась, по нашим понятиям.

Покамест я в анабиозе лежу,

Те таукитяне буянят.

Всё реже я с ними на связь выхожу —

Уж очень они хулиганят.

У таукитов

В алфавите слов —

Немного, и строй буржуазный,

И юмор у них безобразный.

Корабль посадил я, как собственный зад,

Слегка покривив отражатель.

Я крикнул по-таукитайски: «Виват!»,

Что значит по-нашему — «Здрасте!».

У таукитян

Вся внешность — обман,

Тут с ними нельзя состязаться:

То явятся, то растворятся.

Мне таукитянин — как вам папуас,

Мне вкратце о них намекнули.

Я крикнул: «Галактике стыдно за вас!»

В ответ они чем-то мигнули.

На Тау Ките

Условия не те:

Тут нет атмосферы, тут душно,

Но таукитяне радушны.

В запале я крикнул им: «Мать вашу, мол!..»

Но кибернетический гид мой

Настолько дословно меня перевёл,

Что мне за себя стало стыдно.

Но таукиты —

Такие скоты, —

Наверно, успели набраться:

То — явятся, то — растворятся…

— Вы, братья по полу, — кричу, — мужики!

Да что ж вы… — Тут голос сорвался.

Я таукитянку схватил за грудки:

— А ну, — говорю, — признавайся!

Она мне: «Уйди!»

Мол, мы впереди —

Не хочем с мужчинами знаться,

А будем теперь — почковаться.

Не помню, как поднял я свой звездолёт,

Лечу в настроенье питейном:

Земля ведь ушла лет на триста вперёд

По гнусной теорьи Эйнштейна.

Что, если и там,

Как на Тау Кита,

Ужасно повысилось знанье,

Что, если и там — почкованье?!

[1966]

О СЕНТИМЕНТАЛЬНОМ БОКСЁРЕ

Удар, удар, ещё удар, опять удар — и вот

Борис Будкеев (Краснодар) проводит апперкот.

Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушёл,

Вот — апперкот, я на полу, и мне нехорошо!

И думал Будкеев, мне челюсть кроша:

«И жить хорошо, и жизнь хороша!»

При счёте «семь» я всё лежу — рыдают землячки.

Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки.

Неправда, будто бы к концу я силы берегу, —

Бить человека по лицу я с детства не могу.

Но думал Будкеев, мне рёбра круша:

«И жить хорошо, и жизнь хороша!»

В трибунах свист, в трибунах вой: — Ату его! Он трус!

Будкеев лезет в ближний бой — а я к канатам жмусь.

Но он пролез — он сибиряк, настырные они —

И я сказал ему: «Чудак! Устал ведь, отдохни!»

Но он не услышал, он думал, дыша,

Что жить хорошо и жизнь хороша.

А он всё бьёт — здоровый, чёрт! Я вижу — быть беде.

Ведь бокс не драка — это спорт отважных и т. д.

Вот он ударил — раз, два, три — и сам лишился сил.

Мне руку поднял рефери, которой я не бил.

Лежал он и думал, что жизнь хороша.

Кому — хороша, а кому — ни шиша.

ПРО КОНЬКОБЕЖЦА НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ, КОТОРОГО ЗАСТАВИЛИ БЕЖАТЬ НА ДЛИННУЮ

Десять тысяч — и всего один забег

остался.

В это время наш Бескудников Олег

зазнался:

Я, говорит, болен, бюллетеню, нету сил —

и сгинул.

Вот наш тренер мне тогда и предложил:

беги, мол.

Я ж на длинной на дистанции помру —

не охну, —

Пробегу, быть может, только первый круг —

и сдохну!

Но сурово эдак тренер мне: мол, надо, Федя,

Главное дело — чтобы воля, говорит, была

к победе.

Воля волей, если сил невпроворот, —

а я увлёкся:

Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, —

и спёкся!

Подвела меня — ведь я предупреждал! —

дыхалка:

Пробежал всего два круга — и упал.

А жалко!

И наш тренер, экс— и вице-чемпион

ОРУДа,

Не пускать меня велел на стадион, —

иуда!

Ведь вчера мы только брали с ним с тоски

по банке —

А сегодня он кричит: «Меняй коньки

на санки!»

Жалко тренера — он тренер неплохой, —

ну, бог с ним!

Я ведь нынче занимаюсь и борьбой

и боксом, —

Не имею больше я на счёт на свой

сомнений:

Все вдруг стали очень вежливы со мной,

и — тренер.

ПИСЬМО НА СЕЛЬХОЗВЫСТАВКУ

Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный!

Во первых строках письма шлю тебе привет.

Вот вернёшься ты, боюсь, занятой, нарядный,

Не заглянешь и домой — сразу в сельсовет.

Как уехал ты, я — в крик! Бабы прибежали:

— Ох, разлуку, — говорят, — ей не перенесть!

Так скучала за тобой, что меня держали,

Хоть причины не скучать очень даже есть.

Тут вон Пашка приходил — кум твой окаянный.

Еле-еле не далась — даже счас дрожу.

Он три дня уж, почитай, ходит злой и пьяный —

Перед тем, как приставать, пьёт для куражу.

Ты, болтают, получил премию большую!

Будто Борька — наш бугай — первый чемпион!

К злыдню этому, быку, я тебя ревную

И люблю тебя сильней, нежели чем он.

Ты приснился мне во сне пьяный, злой, угрюмый,

Если думаешь чего, так не мучь себя.

С aгрономом я прошлась, только ты не думай —

Говорили мы весь час только про тебя.

Я-то ладно, а вот ты — страшно за тебя-то.

Тут недавно приезжал очень важный чин,

Так в столице, говорит, всяки там развраты,

Да и женщин, говорит, больше, чем мужчин.

Ты уж, Коля, там не пей — потерпи до дома.

Дома можешь хоть чего — можешь хоть в запой.

Мне не надо никого, даже агронома,

Хоть культурный человек — не сравню с тобой.

Наш амбар в дожди течёт — прохудился, верно.

Без тебя невмоготу — кто создаст уют!

Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно.

Если можешь — напиши, что там продают.

ПИСЬМО С СЕЛЬХОЗВЫСТАВКИ

Не пиши мне про любовь — не поверю я.

Мне вот тут уже дела твои прошлые!

Слушай лучше: тут с лавсаном материя.

Если хочешь, я куплю — вещь хорошая.

Водки я пока не пью, ну ни стопочки!

Экономлю, и не ем даже супу я,

Потому что я куплю тебе кофточку,

Потому что я люблю тебя, глупая!

Был в балете: мужики девок лапают,

Девки все, как на подбор, — в белых тапочках.

Вот пишу, а слёзы душат и капают —

Не давай себя хватать, моя лапочка!

Наш бугай — один из первых на выставке,

А сперва кричали, будто бракованный!

Но очухались и вот дали приз таки, —

Весь в медалях он лежит, запакованный.

Председателю скажи, — пусть избу мою

Кроет нынче же и пусть травку выкосит,

А не то я тёлок крыть не подумаю.

Рекордсмена портить мне? — На-кось, выкуси!

Пусть починят наш амбар, ведь не гнить зерну!

Будет Пашка приставать — с ним, как с предателем!

С агрономом не гуляй, ноги выдерну!

Можешь раза два пройтись с председателем.

До свидания! Я — в ГУМ, за покупками

(Это — вроде наш лабаз, но со стёклами), —

Ты мне можешь надоесть с полушубками,

В синем платьице с узорами блёклыми!

Р. S. Тут стоит культурный парк по-над речкою.

В нём гуляю и плюю только в урны я.

Ты, конечно, не поймёшь там, за печкою,

Потому ты — темнота некультурная.

ПАРОДИЯ НА ПЛОХОЙ ДЕТЕКТИВ

Нынче очень странный век.

Вот прохожий — кто же он?

Может, просто человек,

Ну, а может быть — шпион.

Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,

Под английским псевдонимом «Мистер Джон Ланкастер Пек»,

Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, —

Жил в гостинице «Советской» несоветский человек.

Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,

Щёлкал носом — в нём был спрятан инфракрасный объектив, —

А потом в нормальном свете представало в чёрном цвете

То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.

Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,

Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад,

Искажённый микропленкой, ГУМ стал маленькой избёнкой,

И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.

Но работать без подручных, может — грустно, может — скучно.

Враг подумал, — враг был дока, — написал фиктивный чек.

Где — то в дебрях ресторана гражданина Епифана

Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.

Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным.

Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.

В общем, так: подручный Джона был находкой для шпиона.

Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел.

— Вот и первое заданье: в три пятнадцать, возле бани,

Может, позже, может, ране — остановится такси.

Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,

А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.

И еще. Оденьтесь свеже, и на выставке в Манеже

К вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он:

«Не хотите ли черешни?» — Вы ответите: «Конечно».

Он вам даст батон с взрывчаткой — принесёте мне батон.

А за это, друг мой пьяный, — говорил он Епифану, —

Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин…

Враг не ведал, дурачина — тот, кому всё поручил он,

Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.