И. Е. Суриков

Сапфо

«ДЕСЯТАЯ МУЗА»

Всем известно, что древнегреческая мифология знала девять муз — прекрасных дочерей Зевса и богини памяти Мнемосины, покровительниц различных искусств. Каллиопа — муза эпической поэзии, Евтерпа — лирической, Эрато — любовной, Полигимния — муза гимнов, Мельпомена — трагедии, Талия — комедии, Терпсихора — муза танца, Клио — истории, Урания — астрономии. Из этого, кстати, вытекает, что историю и астрономию античные эллины тоже долгое время относили к искусствам, а не к наукам.

Итак, девять сестер. Однако вот перед нами эпиграмма:

Девять считается муз. Но их больше: ведь музою стала

С Лесбоса дева Сапфо. С нею их десять теперь.

(Платон. фр. 16 Diehl)

Да, автор этих строк — не кто иной, как гениальный философ Платон (427–347 годы до н. э.), который, помимо всего прочего, был еще и выдающимся художником слова. От Платона сохранилось несколько десятков стихотворений, в основном сочиненных им в молодости. Среди них — и процитированное двустишие.

С легкой руки Платона, жившего лет на двести позже, чем Сапфо, ее стали часто называть «десятой музой». Разумеется, он дал ей этот эпитет в фигуральном, а не буквальном смысле, желая подчеркнуть свое восхищенное преклонение перед ее талантом. К музам в строгом смысле слова, то есть к сонму богинь, героиня нашей книги, конечно, никогда причислена не была. Она — смертная женщина, поэтесса, то есть саму ее можно назвать служительницей муз. Даже конкретнее — служительницей двух муз, Евтерпы и Эрато, если учесть, что она писала лирические стихи, причем почти исключительно о любви, о любящих и возлюбленных.

«Певица любви» и сама была впоследствии окружена любовью потомков. Платон здесь не исключение, а правило. На протяжении всей античности к Сапфо относились с глубоким пиететом и, главное, говорили о ней с какой-то особенной нежностью.

Вот отрывок из поэта Посидиппа (III век до н. э.), смысл которого таков: гетера Дориха из греческой колонии Навкратис в Египте осталась в памяти поколений только потому, что о ней упоминала в своих произведениях Сапфо:

Мирно лежат твои кости, Дориха. Давно стали прахом

Пряди пушистых волос, ткань ароматных одежд…

Живы, однако, еще и жить будут белые свитки

Песен чудесных Сапфо, звуком своим веселя.

Имя блаженно твое! Хранить его станет Навкратис,

Здесь доколь Нила ладья сможет моря бороздить.

(Цит. по: Афиней. Пир мудрецов. XIII. 69)

Интересно, что высказывалась-то Сапфо о Дорихе в весьма негативном духе: опасалась за своего брата, который вступил с этой гетерой в связь. О данном эпизоде из биографии поэтессы будет подробнее рассказано в одной из следующих глав, а пока заметим: по мнению Посидиппа, даже и брань со стороны Сапфо сделала Дориху бессмертной!

А вот еще одна цитата — на сей раз из Страбона, одного из крупнейших древнегреческих географов, жившего еще позже (64 год до н. э. — 24 год н. э.), спустя более полутысячелетия после нашей героини. Рассказывая об острове Лесбос и посвятив несколько строк знаменитому тамошнему поэту Алкею (с которым нам тоже еще предстоит познакомиться, поскольку он был современником Сапфо и знал ее), Страбон далее говорит:

«Одновременно с ним (с Алкеем. —

И. С.) процветала и Сапфо — удивительное явление. Ведь, насколько я знаю, за все то время, которое сохранилось в памяти людей, не появилось ни одной женщины, которая могла быть хоть отдаленно с ней сравниться в области поэзии» (

Страбон. География. XIII. 617).

А ведь, между прочим, Страбон вообще-то отнюдь не склонен к пафосу, к прочувствованным сентенциям. Общий тон изложения в его труде — практически всегда сугубо научный, суховатый. Но вот заведя речь о Сапфо, даже и этот автор, как видим, не удержался от эмоций.

Да и возможно ли даже и в наши дни спокойно, бесстрастно, без волнения писать об этой гречанке — миниатюрной, смуглой и, судя по всему, не блиставшей телесной красотой? Последнее, кстати, может удивить читателя: как же так, прославленная поэтесса, воспевавшая любовь, была некрасивой? Но похоже, что это действительно так. Правда, тот же Платон в одном месте называет ее «прекрасной Сапфо»

(Платон. Федр. 235с), но он, несомненно, имеет тут в виду не внешний облик, а душевные качества.

Как-то о Сапфо написал небольшую поэму римский поэт Овидий, живший с 43 года до н. э. по 18 год н. э., то есть тогда же, когда и Страбон. И написал в своеобразной форме — будто от лица самой Сапфо, пишущей письмо юноше Фаону, в которого она влюбилась. В этом сочинении очень много недостоверного, просто придуманного. Но вот в тех строках, где Овидий заставляет героиню описывать свою внешность, он, весьма вероятно, все-таки опирается на какие-то заслуживающие доверия сведения, сохраненные древним преданием. И картина — в смысле чисто физическом — вырисовывается не самая привлекательная:

Пусть красоты не дала мне природа упрямая — что же!

Все изъяны ее дар мой с лихвой возместил.

Ростом мала я — зато мое имя по целому миру

Слышно; высоко оно — значит, и я высока.

Кожа моя не бела; но Персей ведь любил Андромеду,

Хоть Кефеида была смуглой, как все в той стране.

(Овидий. Героиды. XV. 31–36)

Упомянутая тут Андромеда, дочь царя Кефея (отсюда — Кефеида) и возлюбленная мифологического героя Персея, спасшего ее от морского чудовища, была эфиопской царевной и потому, естественно, темнокожей. Отсюда — и сравнение Сапфо именно с ней. Во всём же отрывке отчетливо прочитывается противопоставление неказистого внешнего вида и богатого внутреннего мира поэтессы.

Очень многие, едва ли не все наверняка видели, хотя бы в репродукциях, знаменитую фреску в Помпеях, выполненную в I веке н. э., — ту, которую обычно считают портретом Сапфо. На ней молодая, светлокожая женщина с довольно короткой стрижкой, задумавшись, держит в левой руке деревянные навощенные дощечки, а правой поднесла к губам стиль — заостренную с одного конца палочку, какой на этих дощечках писали. Она, несомненно, изображена сочиняющей стихи. Но даже если безымянный художник и хотел запечатлеть облик именно Сапфо (строго говоря, это ни из чего не следует: портрет не подписан), то сделал это совершенно неверно. Чему, впрочем, удивляться не приходится: ведь с момента смерти знаменитой гречанки, жившей в VII–VI веках до н. э., до времени, когда была создана фреска, прошло много столетий.

Что в первую очередь бросается в глаза — так это абсолютно невозможная прическа. Такую в эпоху Сапфо женщины еще не носили, они начали коротко стричься лет на сто — полтораста позже. В этом плане ближе к истине некоторые античные статуи поэтессы. Цвет кожи скульптура, естественно, не передает, а вот волосы отображены правильно: они длинными прядями спадают на плечи.

Да и сочиняла Сапфо совсем не так, не со стилем и дощечками в руке, с задумчивостью на лице… Времена ее жизни были временами абсолютного преобладания устной культуры слова

[1]. Стихи тогда складывались экспромтом, в дружеской компании мужчин или женщин (гораздо чаще мужчин), тут же и зачитывались собеседникам. Случалось — и очень нередко, — что поэтические произведения становились результатом спонтанного коллективного творчества: один из участников какой-нибудь веселой пирушки (у греков такие пирушки именовались

симпосиями [2]) «выдавал» первую строфу, второй подхватывал, третий продолжал и т. д. Конкретный случай Сапфо, пожалуй, не укладывается в эту модель — уж очень индивидуально, оригинально, «узнаваемо» звучит едва ли не каждая ее строка. Но все-таки и ее стихотворения явно по большей части звучали и даже рождались в кругу подруг (с этим кругом мы тоже еще познакомимся, насколько это нам позволят сведения источников), а уж точно не вымучивались в тиши кабинета (да и кабинета-то никакого у нее быть не могло…).

* * *

Итак, можно ли без волнения душевного, бесстрастно и даже скучно писать о Сапфо? Как выясняется — все-таки, видимо, можно. Относительно недавно, лет десять назад, в достаточно престижном санкт-петербургском издательстве «Алетейя» увидела свет книга, написанная работающим в Новосибирске ученым Т. Г. Мякиным и прямо озаглавленная «Сапфо»

[3]. Мы твердо знаем, что многие читатели, увидев на прилавках магазинов книгу со столь увлекательным названием, купили ее, надеясь узнать что-то интересное о личности и жизни великой представительницы античной литературы. Однако их ждало жестокое разочарование: вопреки заголовку, они натолкнулись не на некий целостный рассказ о Сапфо, а на цикл очерков, написанных очень сухо, в высшей степени наукообразно, посвященных по большей части отдельным аспектам и проблемам (в основном чисто лингвистическим) некоторых ее стихотворений. Такую работу даже специалисту по античности (если он не занимается конкретно спецификой лесбосско-эолийского диалекта древнегреческого языка) читать непросто, да и не слишком занимательно. А «непосвященный» просто отбросит ее, просмотрев первые же несколько страниц.

Но, как ни парадоксально, упомянутая монография, а также еще несколько, написанных тем же Т. Г. Мякиным

[4], до сих пор остаются, кажется, единственными существующими на русском языке книгами о Сапфо. А как же быть широким кругам образованной читающей публики? Они ведь тоже хотят узнать что-то осмысленное и в то же время доступное об эллинской поэтессе. Ситуацию необходимо исправлять, ликвидировать существующий пробел. Ради этого и написана та ее биография, которую читатель держит сейчас в руках.

А пробел действительно имеет место. Имя Сапфо слышал, вероятно, каждый, но что имел возможность прочесть о ней? Практически ничего. Не знаем, в чем дело: то ли из-за оригинальности, «нестандартности» ее творчества, из-за того, что она как-то выбивается из традиционных представлений об античном мире, то ли по некой иной причине, — но пишут о ней немного и как-то скупо.

Характерный пример. Ныне, наверное, самая читаемая неспециалистами книга о древнегреческой культуре — это «Занимательная Греция» М. Л. Гаспарова. Да она и специалистам нравится: что ни говори, автор ее — человек замечательный, редчайшим образом совместивший в себе три дара: являвшийся одновременно и выдающимся ученым-исследователем, и блестящим популяризатором науки, и плодовитым переводчиком с классических языков. Так вот, даже в книге Гаспарова посвящено Сапфо… меньше половины страницы, один абзац

[5]. Да и этот-то абзац целиком посвящен недостоверной побасенке о несчастной любви поэтессы к красавцу Фаону. А завершается он словами: «Сафо (вариант написания имени Сапфо; подробнее см. ниже. —

И. С.) написала много замечательных стихов, но их забыли, а легенду о Фаоне помнили».

Стихи, однако, не забыли; здесь явное преувеличение. Нам на протяжении всей книги много раз придется цитировать фрагменты из произведений Сапфо. Но тенденция характерна: сказать о великой по возможности кратко и нейтрально. И тенденция эта прослеживается не только в отечественной, но и в мировой антиковедческой литературе.

Очень не хотелось бы утомлять читателя сухим перечнем иностранных работ (а то ведь и данная книжка будет им отброшена, как книжка Мякина). Но о некоторых важнейших всё же нельзя упомянуть. Великий немецкий филолог-классик Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф около ста лет назад издал работу «Сапфо и Симонид: исследования о греческих лириках»

[6]. Как видно уже из ее названия, это не монография конкретно о Сапфо, а сборник статей разных лет, посвященных различным представителям эллинской лирической поэзии. Одним из таковых являлся, например, упомянутый Симонид — фигура тоже очень значимая, но о ней нужно говорить отдельно

[7].

О Сапфо вообще обычно пишут как бы «за компанию» с кем-то. Так, известное исследование Д. Пейджа озаглавлено «Сапфо и Алкей»

[8]. Конечно, разбор творчества этих двоих очень даже логично объединять: они и жили в одно и то же время и в одном и том же месте, и работали в одинаковом жанре

мелики (то есть песенной лирики), да и вообще между ними немало общего, вплоть до того, что и тот, и другая изобрели собственные стихотворные размеры (это соответственно алкеева строфа и сапфическая строфа). Но все-таки, как видим, отдельной книги Сапфо и на сей раз не досталось. Абсолютно аналогичные примеры — монографии Э. Боуи «Поэтический диалект Сапфо и Алкея»

[9], Э. Бернетта «Три архаических поэта: Архилох, Алкей, Сапфо»

[10].

Не то чтобы книг именно о Сапфо и только о ней совсем не было. Они на Западе есть

[11], но их реально очень мало. Во всяком случае, серьезных: естественно, нельзя брать в расчет разное «бульварное чтиво», которое просто не могло не появиться в связи с такой «завлекательной» личностью. Так что представляется сильно преувеличенным суждение в одном из последних по времени обобщающих трудов о древнегреческой лирике: «Библиография о Сапфо огромна, более обширна, чем о любом другом архаическом лирическом поэте»

[12]. Что не «огромна» — это совершенно точно; но даже и со второй частью приведенного высказывания нам согласиться трудно. Мы твердо знаем, что, например, гораздо обширнее библиография о Солоне

[13] — еще одной «звезде первой величины» среди эллинских лириков. Понятно, это связано с тем, что Солон не только сочинял стихи, но и активно занимался государственной деятельностью, был законодателем, слыл одним из Семи мудрецов…

Всё это так. Но факт остается фактом: пишут о Сапфо относительно редко (во всяком случае, если иметь в виду процентную долю литературы о ней в общем огромном, ежегодно увеличивающемся потоке того, что создается учеными об античности в целом), и особенно редко — именно как о человеке, как о личности. Бесспорно, тому есть объективные причины. Сведения о жизненном пути великой поэтессы чрезвычайно скудны. По крайней мере это можно сказать о достоверных сведениях. Ясно, что вокруг ее имени, как и вокруг имен многих выдающихся деятелей истории и культуры, со временем сложилось немало легенд и просто анекдотов. Их много больше, чем подлинных фактов о Сапфо, имеющихся в нашем распоряжении. Как мы далее увидим, не подлежат сколько-нибудь точному определению ни дата ее рождения, ни дата смерти.

Так что же, биографию Сапфо вообще нельзя написать? Это не так, иначе мы бы за нее и не взялись. Но, конечно, при написании такой биографии предстоит проделать нелегкую работу «отделения зерен от плевел» и составления из тех немногих штрихов, которыми мы располагаем, некой целостной картины. Кроме того, в любом случае придется мириться с тем, что — если уподобить реконструкцию жизни нашей героини сборке из кусочков головоломки-«пазла», — когда эта головоломка будет собрана, в ней останется изрядное количество недостающих, утерянных деталей. Их, пожалуй, будет даже больше, чем оставшихся.

Но что ж поделать? Ровно то же или почти то же можно сказать о значительном числе великих людей античной Греции. Ранее автору этих строк доводилось писать в серии «ЖЗЛ» о трех из них — Геродоте, Сократе и Пифагоре

[14]. И только о Сократе имелось налицо достаточно биографического материала, а об остальных двух такого сказать ни в коей мере было нельзя. Ситуация вполне закономерная: ведь речь идет о лицах, которые жили и действовали более двух тысяч лет назад, а кто-то из них — и более двух с половиной (как Пифагор или та же Сапфо). Это — не исторические деятели XIX–XX веков, почти наши современники, в чьей жизни события едва ли не каждого дня можно с немалой степенью детальности восстановить по воспоминаниям, прессе, переписке, архивным документам и другим источникам.

Когда биографических данных мало — само жизнеописание неизбежно приобретает несколько специфический вид. Говорить нам придется не только о самой Сапфо, но и о ее стихах. Да и как же иначе? Ведь только благодаря своим стихам она и вошла в историю. Не было бы их — утрачивал бы смысл и любой рассказ о Сапфо. Поэтому в последующих главах ее произведения будут в разных контекстах цитироваться (разумеется, в русских переводах) очень часто, почти постоянно.

Далее, говорить придется также и о том времени, когда Сапфо жила и творила, — архаической эпохе истории Эллады. Время это — уникальное, бурное, кипевшее переменами: именно тогда рождалось «греческое чудо», начинал говорить о себе в полную силу гений маленького народа, обитавшего на юге Балканского полуострова и в бассейне Эгейского моря. Среди ранних проявлений этого гения весьма значимое место занимает, в частности, и лирика Сапфо.

* * *

Сапфо — поэтесса. Если не первая в мире (впрочем, может быть, что даже и так, но с полной уверенностью утверждать нельзя), то уж точно самая знаменитая. Вплоть до того, что и по сей день она воспринимается как некий идеал, образец поэтессы «на все века». Сравнение с Сапфо в последующие эпохи было и остается высшей похвалой для представительниц прекрасного пола, пишущих стихи. Так, «русской Сапфо» называли и Ахматову, и Цветаеву…

Сапфо — женщина. И это очень чувствуется по ее стихам, в которых воистину главное действующее лицо — Эрос, любовь. Любовь страстная, пылкая, чувственная; любовь-мучение, любовь-болезнь, любовь-наваждение…

Сапфо — античная гречанка. Иными словами, она родилась, взросла, жила и умерла в среде этноса, который, по всей вероятности, следует признать — не в обиду остальным, конечно! — самым творчески одаренным в мировой истории, обогатившим культурную сокровищницу человечества наибольшим количеством признанных шедевров и плодотворных идей. И сама была плотью от плоти и кровью от крови этого этноса, в полной мере воплощала греческий, так сказать, «национальный дух» (приходится ставить это словосочетание в кавычки, поскольку, согласно современным представлениям, наций еще не было в эпоху Древнего мира) со всеми его основными особенностями.

Обо всех этих ее «ипостасях» и пойдет речь в этой книге.

ДОЧЬ ЭЛЛАДЫ

В названии этой главы акцент следует сделать на слове «дочь». Дело в том, что между «дочерьми Эллады» (одной из которых является героиня этой книги) и «сынами Эллады» проходила слишком уж резкая грань. Мало где на протяжении мировой истории конфликт между мужским и женским полом был таким же острым.

Чтобы понять, почему так получилось, просто необходимо сказать хотя бы несколько слов об общем характере античной греческой цивилизации, — кстати, первой высокоразвитой цивилизации в Европе. По своей основной сути она была полисной — от слова «полис». А что такое полис?

Греция уже во времена Сапфо (то есть в архаическую эпоху, которую принято датировать VIII–VI веками до н. э.) не представляла собой некоего целостного государственного единства. Эллины жили в условиях большой политической раздробленности. Греческий мир делился на несколько сотен маленьких, но совершенно независимых государств, которые назывались полисами. Полис обычно определяют как «город-государство», то есть государство, включающее в себя городской центр и его сельскую округу (ясно, что без сельскохозяйственной территории, хотя бы минимальной, никакой государственный организм прожить просто не сможет).

Правда, определение полиса как «города-государства» неоднократно подвергалось критике — критике серьезной и отчасти справедливой. Отмечалось, что, хотя первое и основное значение древнегреческого слова «полис» действительно «город», все-таки между понятиями «полис» и «город» не всегда можно поставить знак равенства. Известны полисы, в которых имелся не один, а два городских центра, а то и больше.

Возьмем афинский полис, охватывавший всю область Аттику — на востоке Средней Греции, на характерной формы полуострове, который своеобразным «рогом» вдается в Эгейское море. В этом обширном полисе наряду с главным городом, самими Афинами, в V веке до н. э. вырос приморский, портовый Пирей. В период наивысшего расцвета он по размеру не очень уступал Афинам, а по уровню городского благоустройства даже превосходил их. Судя по всему, городом, пусть небольшим, было и еще одно поселение в Аттике — Элевсин, прославленный знаменитейшим святилищем богини Деметры. Но в полисах такого типа один город обязательно выделялся на фоне всех других, играл роль столицы.

Имелись и примеры противоположного характера: полисы, вообще не обладавшие ярко выраженным городским центром. Такова была Спарта: она представляла собой, в сущности, пять лежавших по соседству, но разрозненных деревень, не имевших даже городской стены. Однако случаи такого рода все-таки нетипичны: и Афины, и Спарта являлись не нормой, а исключением в мире греческих полисов. Кстати, полис Сапфо — Митилену в этом плане как раз можно отнести к вполне типичным. В нем имелся город, и только один город. Он назывался так же, как и сам полис, — Митилена. Как правило, именно так и бывало.

Равным образом не все согласны с тем, что полис можно считать государством. Есть точка зрения, согласно которой о государстве можно говорить только тогда, когда существует отдельно государственный, бюрократический аппарат, оторванный от народа, от общества, не совпадающий с ним, неподконтрольный ему. А в греческих полисах такого бюрократического аппарата как раз не было: граждане направляли внутреннюю и внешнюю политику сами, своими совместными решениями, принятыми в народном собрании.

Если исходить из этого критерия, оказывается, что, например, Древний Египет, Вавилония, Персия были государствами, а Афины, Спарта, Коринф или та же Митилена — не были. Но чем же тогда они были? Ведь они обладали всеми остальными важнейшими признаками государственности: полным политическим суверенитетом и независимостью, системой органов и учреждений, осуществлявших власть, системой письменно зафиксированных правовых норм — законов, стабильной территорией, вооруженными силами и т. п.

Одним словом, тезис о том, что античный полис — не государство, звучит парадоксом. Особенно если вспомнить о том, что сама наука о государстве зародилась в Древней Греции. Ведь не на пустом же месте, не в виде чистой фантазии она возникла. Поэтому среди ученых-историков, специально и углубленно исследующих древнегреческий полис, решительно преобладает мнение, что он был государством.

Другое дело, что государственность в разные эпохи, в неодинаковых условиях может принимать различные формы, совершенно не схожие между собой. И в этом смысле полисный тип государственности действительно представляется очень непохожим на те ее типы, которые ныне нам привычны. Но на этом и основан принцип историзма: не следует подходить к явлениям предшествующих эпох с нашими современными мерками.

Итак, определение полиса как «города-государства», хоть оно и имеет недостатки, можно считать в принципе приемлемым. Однако необходимо помнить о том, что в античности и понятие «город», и понятие «государство» имели во многом иной смысл, чем тот, который мы теперь вкладываем в эти слова.

Слово «полис» по-древнегречески действительно означает «город». Но как это понимать? Когда в наши дни говорят «город», имеют в виду некую территорию и находящиеся на ней постройки. Город — это улицы и площади, жилые дома и общественные здания… Когда же древний грек говорил «полис», он имел в виду город не в смысле зданий, улиц, оборонительных сооружений и т. п., а в смысле совокупности граждан — свободных и полноправных жителей этого города. Полис для эллина — это «люди, а не стены» (

Фукидид. История. VII. 77. 7). Выражаясь несколько иначе, полис — это городская гражданская община, община граждан города.

С другой стороны, слово «полис» означает также и государство, но опять же не вполне в привычном для нас смысле. Мы понимаем под государством некую единую территорию, которая находится под управлением определенной верховной и независимой власти. Именно таковы современные государства, будь то Франция, Китай, Россия или любое другое. Для грека же при определении государства территория — отнюдь не самое главное. Главное в государстве — та же гражданская община, гражданский коллектив (демос), который осуществляет своими силами власть на принадлежащей ему территории.

Полис, покинутый своими гражданами, в древнегреческом восприятии никак уже не мог считаться полисом: он не был больше ни городом, ни государством. А в то же время, скажем, войско на походе могло в некоторых ситуациях выступать в качестве полиса — постольку, поскольку оно являлось коллективом граждан. Хотя понятно, что войско не обладало ни городскими постройками, ни сельской территорией.

Одним словом, полис — очень сложное понятие. Он являлся не только городом и не только государством. Его уточненное определение может быть таким: полис — это городская гражданская община, конституирующая себя в качестве государства. В этом определении, как можно увидеть, акцент делается на роли коллектива граждан — а роль эта действительно была основополагающей для полисного типа государственности.

Не случайно в правовой практике и теории греческого мира полис — это именно граждане и только граждане. Так, в межгосударственных отношениях полисы официально именовались не «Афины», «Спарта» или «Коринф», а «афиняне», «спартанцы» или «коринфяне», что для нас совсем уже непривычно. Это хорошо видно даже при беглом прочтении как античных исторических трудов, так и сохранившихся документов: воюют друг с другом, заключают мир, вступают в союз не Афины и Спарта, а всегда только афиняне и спартанцы (или, скажем, милетяне и самосцы, а не Милет и Самос).

Конечно, граждане были не единственными людьми, населявшими полис. На его территории жили и другие лица, не пользовавшиеся гражданскими правами. Это — рабы, женщины, переселившиеся в данный полис жители других городов (метэки). Все эти люди, разумеется, не могли не быть частью общества. Но в состав гражданской общины, в состав полиса как такового они парадоксальным образом не входили.

В греческом полисе приобрело очень выраженную форму противопоставление граждан всем прочим категориям населения. Гражданский коллектив был в известной степени некой замкнутой кастой, которая держала в своих руках всю власть в государстве. Можно назвать полис корпорацией граждан, сплотившейся перед лицом всего остального мира — как окружавшего полис, так и «проникавшего» в него в лице жителей без гражданских прав. Отсюда — определенная военизированность полиса, постоянная готовность к мобилизации всех сил перед угрозой враждебной внешней среды. Идеальным воплощением полиса была изобретенная в нем фаланга — этот замкнутый и сомкнутый строй тяжеловооруженных пехотинцев (гоплитов), как бы «ощетинившийся» навстречу противнику и могучий своим коллективным порывом.

Не случайно одним из самых основополагающих элементов всего бытия полиса считалась политическая независимость, обозначавшаяся термином «автономия» (в переводе с древнегреческого — «жизнь по собственным законам»). Конечно, случалось, что эта автономия нарушалась, полис на время подпадал под чью-нибудь чужую власть. Но свободолюбие греков, как правило, не позволяло им терпеть такой ситуации. Они продолжали бороться за возвращение собственному государству независимости и чаще всего рано или поздно добивались своего. Любой, даже самый маленький полис держался за эту самостоятельность всеми силами.

Таким образом, свобода была, пожалуй, главной ценностью для грека полисной эпохи. Речь идет не только о свободе как независимости полиса, но и о свободе гражданина в полисе. Сам статус гражданина являлся, в сущности, новаторским. Он впервые появился в широких масштабах и стал общераспространенным как раз в полисном мире Эллады. Ранее, в древневосточных цивилизациях, безусловно преобладающим был статус подданного. Подданный всецело зависит от произвола монарха или иного вышестоящего начальства; гражданин, в отличие от него, наделен совокупностью неотъемлемых прав и подчиняется только закону.

Для того чтобы входить в состав граждан, лицо должно было удовлетворять целому ряду необходимых требований. Прежде всего, гражданином мог являться только свободный человек; понятия «гражданин» и «раб» были несовместимы друг с другом.

Далее, чтобы стать гражданином греческого полиса, необходимо было родиться мужчиной. Этот момент очень важно подчеркнуть именно в данной книге — постольку, поскольку ее героиня, естественно, мужчиной не являлась, а стало быть, и к гражданам принадлежать не могла. Полисная цивилизация была всецело построена на решительном преобладании мужской части населения. Женщины не имели не только политических, но и остальных гражданских прав, даже имущественных.

К важнейшим требованиям относилось также происхождение от предков-граждан — по меньшей мере по прямой мужской линии. С «приезжими», выходцами из других городов и их потомками любой (без исключения) полис делился гражданскими правами в высшей степени неохотно — разве что за особые заслуги и лишь в очень редких случаях. В некоторых полисах это требование еще ужесточалось. Так, в демократических Афинах с середины V века до н. э. гражданином могло быть только лицо, происходящее от граждан не только по мужской, но и по женской линии.

Гражданин был обязан участвовать в военных мероприятиях полиса, то есть служить в полисной армии. Собственно, армии всех полисов представляли собой не какие-то отдельные профессиональные структуры, а именно ополчение граждан, тождественное народному собранию. Потому-то войско в походе и могло при желании так легко превратиться в «полис без территории». Государство даже не обеспечивало своих воинов доспехами и оружием: каждый должен был экипироваться сам, за свой счет.

Всеобщая воинская повинность порождалась необходимостью защищать свободу и целостность полиса, его независимость и законы, собственность членов гражданской общины. Эта повинность, впрочем, была не только обязанностью, но и правом, ибо она тоже являлась одним из критериев статуса гражданина. Лица, не входившие в гражданский коллектив, привлекались в войско лишь в редчайших случаях самой крайней необходимости. Ведь участие в военных походах — это не только труд, лишения, опасность для жизни. Это — еще и возможность обогатиться за счет добычи, а кроме того, отличившись на поле боя, заслужить почет от сограждан и повысить свой авторитет, влиятельность в государственных делах. В полисном мире было так: чем выше роль гражданина на полях сражений — тем выше его роль и в политической жизни

[15].

Кстати, вот перед нами и объяснение, почему женщины не включались в гражданский коллектив. Ведь ясно, что в войнах они участия не принимали, а нулевая роль на войне, согласно приведенной в предыдущем абзаце формулировке, означала и нулевую роль в политической жизни. Сражающаяся женщина — это для грека было чем-то за гранью абсурда. Точнее, признаком чего-то совершенно иного, негреческого по определению. Не случайно именно в эллинской мифологии возник рельефный образ амазонок — якобы существовавшего племени женщин-воительниц. Амазонки в древнегреческих представлениях всегда были явственным воплощением чуждого мира, «мира наоборот»

[16].

Граждане полиса имели право (и это одновременно было их обязанностью) принимать участие в управлении государством. Именно гражданский коллектив в форме народного собрания осуществлял — реально или хотя бы номинально — высшую власть. В любом полисе именно народное собрание считалось верховным органом управления, выносящим окончательное решение по всем важнейшим вопросам. Правда, фактически оно было полновластным только в тех полисах, где утвердилась демократия; наряду с ними существовали и олигархические (аристократические), где наибольшие полномочия концентрировались в руках самых знатных и богатых граждан. Но даже и такие полисы без народного собрания не обходились.

Полисная государственность не предусматривала особых органов власти, оторванных от народа. Как уже говорилось выше, полисы являлись — редчайший случай в мировой истории! — государствами без бюрократии. Должностные лица в них были не назначенными вышестоящим начальством (чиновниками, или бюрократами), а исключительно избранными (магистратами, как их называют в науке). Выборы проводились либо путем прямого голосования граждан, либо — что для нас совсем уже необычно — путем жеребьевки. Жребий считался самым объективным способом избрания, поскольку он исключал любые симпатии и пристрастия сограждан. Кроме того, в жребии видели проявление воли богов, а в богов верили все: религиозное мировоззрение было абсолютно преобладающим, атеистов практически не существовало.

Гражданин греческого полиса мог с полным основанием сказать о себе то, что в XVIII веке заявил абсолютный монарх Людовик XIV: «Государство — это я». Но при этом гражданин полиса являлся представителем и воплощением государства не в одиночку, а лишь в совокупности с другими такими же, как он, гражданами. Таким образом, в греческом полисе, пожалуй, впервые в мировой истории сформировалось правильное и стабильное республиканское устройство, причем такое, при котором общество и государство не были отделены друг от друга.

Из всего, что было сказано о полисах, читателю, наверное, уже стало ясно: эти государства могли быть лишь очень небольшими по территории и особенно по населению. Даже самые крупные из них можно условно сопоставить разве что с карликовыми государствами современной Европы, типа Лихтенштейна, Монако, в крайнем случае Люксембурга. Да и то далеко не все полисы, а лишь самые крупные из них, нетипичные, такие как Спарта или Афины.

Так, Спарта — крупнейший по территории полис греческого мира — имела в период своего наибольшего расширения площадь 8400 кв. км. Население этого полиса составляло около 200–300 тысяч человек, из них полноправных граждан — не более девяти тысяч. Афинский полис, если рассмотреть его на высшей точке процветания, в середине V века до н. э., охватывал собой область Аттику площадью 2500 кв. км. Население было побольше, чем в Спарте: по разным подсчетам, от 250 до 350 тысяч человек, из них полноправных граждан — в пределах 45 тысяч

[17].

Но даже и такие полисы, как Спарта и Афины, были скорее исключениями, полисами-гигантами. Если же не брать их в расчет, у «нормальных» полисов территория, по большей части, не превышала 100–200 кв. км, а общее население — 5 тысяч человек, из которых граждан было не более тысячи. К государствам подобной категории принадлежала, в частности, и Митилена на Лесбосе, где Сапфо прожила бо́льшую часть жизни. Встречались и совсем маленькие полисы с территорией 30–40 кв. км, на которой жили несколько сотен человек. Таким, насколько можно судить, был Эрес на том же Лесбосе — в этом городе наша героиня, по некоторым сведениям, появилась на свет.

Иными словами, типичный полис — крошечное государство, состоящее из города (скорее городка) и его ближайших окрестностей. Такой полис можно было полностью обойти из конца в конец за несколько часов или, поднявшись на какой-нибудь холм, увидеть всё государство целиком. А все или почти все граждане должны были знать друг друга в лицо. Это было неизбежно и необходимо: только при таких условиях коллектив граждан мог реально осуществлять власть, собираясь на народные собрания. Понятно, что, скажем, в современных государствах с их большими размерами никакие народные собрания просто не могут иметь места.

«Миниатюрность» полиса была обусловлена рядом причин экономического, политического и культурного характера. Играла важную роль так называемая стенохория — земельный голод, недостаток пригодных для сельскохозяйственного возделывания территорий. Эллада — небольшая, крайне гористая по рельефу страна, по большей части с каменистыми, малоплодородными почвами, скудно рождавшими хлеб. Сплошь и рядом люди в ней не столько жили, сколько выживали (и при этом создавали шедевры высокой культуры — вот парадокс!).

В большинстве греческих областей полисы находились буквально вплотную друг к другу, и расширяться им было просто некуда: ни один из них не мог расти больше, чем позволяли соседи. Именно такая ситуация сложилась, в частности, и на Лесбосе. Он, конечно, являлся одним из самых крупных островов в Эгейском море, но все-таки — островом: за береговую кромку при всем желании ногой не ступишь и выращивать там ничего не начнешь… Греческие острова делились на такие, которые были целиком заняты одним полисом, и такие, на которых располагалось несколько этих государственных единиц

[18]. Лесбос принадлежал ко второй из этих категорий. Какие именно полисы на нем существовали — подробнее будет рассказано в одной из следующих глав. А пока приходится отметить, что волей-неволей остров был рано поделен, «ничейных» земель там не оставалось.

А как же быть тем, кому этих земель уже начинало просто не хватать? Ведь население-то прирастало: архаическая эпоха древнегреческой истории — время мощного демографического взрыва. Безземельные граждане чаще всего отправлялись в колонии в поисках лучшей доли. Лесбос принял активное участие в Великой греческой колонизации VIII–VI веков до н. э., и его жителями было основано немало новых поселений на «варварских» побережьях («варварами» греки обобщенно именовали все остальные народы).

Можно было еще и заняться торговлей, с ее помощью обеспечивать себе какой-то более или менее приемлемый уровень жизни. Как мы увидим далее, именно такой путь избрал брат Сапфо — Харакс, но до добра его это не довело.

Кроме того, малые размеры гражданского коллектива полиса порождались необходимостью сохранять и поддерживать этот коллектив как реальное единство. В чрезмерно разросшемся полисе народное собрание переставало быть подлинным воплощением общины граждан. Так, в огромных по греческим меркам Афинах из 45 тысяч граждан регулярно посещали народное собрание около шести тысяч. А это, конечно, уже непорядок, искажение принципа полисного народоправства.

Отметим еще, что мировоззрению античных эллинов была в высшей степени свойственна пластическая идея меры и формы. Ко всему безмерному, беспредельному грек испытывал инстинктивное отвращение, отождествляя его с неоформленным, хаотичным. «Ничего слишком», «Лучшее — мера» — такие афоризмы часто раздавались из уст древних эллинских мудрецов, современников Сапфо. Именно чувство меры породило едва ли не все крупнейшие достижения древнегреческой культуры: и доведенные до совершенства очертания статуй, и отточенную ритмику поэтических произведений, и «самодостаточные» космогонические системы философов…

А на политическом уровне то же чувство меры жило в концепции полиса. Полис был, помимо всего прочего, еще и произведением искусства, грек любовался им, как художественным изделием своего ума и рук. Огромные древневосточные державы, без остановки расползавшиеся вширь и не знавшие предела, должны были представляться ему чем-то чуждым и даже чудовищным.

Вот что пишет о мере применительно к государству один из величайших философов в древнегреческой истории, завершивший и обобщивший классическую традицию, — Аристотель: «Опыт подсказывает, как трудно, чтобы не сказать невозможно, слишком многонаселенному государству управляться хорошими законами; по крайней мере мы видим, что все те государства, чье устройство слывет прекрасным, не допускают излишнего увеличения своего народонаселения… Для величины государства, как и всего прочего — животных, растений, орудий, существует определенная мера… Так, например, судно в одну пядь не будет вообще судном, равно как и судно в два стадия (стадий — около 180 метров. —

И. С.)» (Аристотель. Политика. VII. 1326а 26 слл.).

Греческий полис как бы сам обозначал себе пределы, ставил в какой-то момент точку в собственном расширении. Для каждого конкретного полиса эти пределы роста, разумеется, были неодинаковыми. Для Афин они совпали с пределами области Аттики. Спарта пошла дальше: для нее точкой в расширении полисной хоры стало покорение вдобавок к Лаконике еще и Мессении. Да, собственно, Спарта, насколько можно судить, уже переросла необходимые пределы, превзошла заданную ей меру, и отсюда — все трудности, которые это государство в дальнейшем испытывало, и все перипетии его странной судьбы.

А для подавляющего большинства полисов этот предел расширения должен был наступать едва ли не сразу же после их возникновения. Приходилось переходить с экстенсивного пути развития на интенсивный, то есть выживать не за счет присоединения новых территорий, а за счет оптимального использования имеющихся ресурсов — как материальных, так и духовных, человеческих. А это в цивилизационном плане, конечно же, было благом.

Подчеркнем снова и снова: каким бы миниатюрным ни был полис, он обязательно имел все атрибуты полностью независимого государства: органы власти, войско, финансы. И за эту свою свободу и независимость полис держался всеми силами, отстаивая ее от любых покушений со стороны соседей.

* * *

Итак, из данной краткой характеристики античного греческого полиса напрямую вытекает, что женщина в условиях этого типа государственности находилась заведомо в приниженном положении, была практически бесправной: гражданами являлись только мужчины. Из этого и приходится исходить в дальнейшем изложении.

Впрочем, следует ли осуждать древних греков за то, что они не дали свободы и равенства всем — женщинам, рабам? Разумеется, нет; это означало бы слишком уж далеко отклониться от принципа историзма. Достаточно напомнить, что полноправие женщин — это вообще очень недавний феномен, если смотреть на вещи «с точки зрения вечности». Скажем, еще в XVIII веке представительницы слабого пола и помыслить не могли о том, что их когда-либо в правовом отношении уравняют с мужчинами. В XIX

веке процесс такого уравнения худо-бедно со скрипом пошел, а завершения своего достиг только в XX веке, то есть в том столетии, в котором, мы полагаем, родились практически все читатели этой книги. Да даже и поныне равноправие женщин — удел только западного мира, а, скажем, в мусульманском всё пока значительно сложнее…

Любую цивилизацию необходимо оценивать по ее достижениям, а не по ее недостаткам, по тому, что в ней было, а не по тому, чего в ней не было. Главное в античной Элладе — не то, что в ней далеко не все еще были свободны, а то, что в ней

уже были свободные, впервые в истории человечества.

«Свобода, равенство, братство» — нам привычно, что со времен Великой французской революции конца XVIII века эти три слова стоят рядом. Если исключить из этой триады «братство» (риторический лозунг, вряд ли в нашем грешном мире в полной мере осуществимый на практике), то окажется, что две оставшиеся категории — «свобода» и «равенство» — в какой-то степени конфликтуют друг с другом. Общества Древнего Востока (от Египта до Китая) не знали свободы, но там было своеобразное равенство — равенство подданных перед лицом всесильного монарха, который мог казнить без суда и следствия в одинаковой мере последнего бедняка и первого вельможу. В античной Греции — всё наоборот: свобода получила высочайшее развитие, а вот равенства-то как раз мы в этой цивилизации не находим (впрочем, в человеческой истории существовало и существует более чем достаточно обществ, в которых нет ни свободы, ни равенства).

Как же так? Ведь прекрасно известно, что граждане древнегреческих полисов были равны между собой в политическом отношении. Во всяком случае, в идеале: реальное равенство, вне зависимости от происхождения, богатства, общественного положения, было достигнуто лишь в наиболее демократических государствах Эллады, например в Афинах V–IV веков до н. э. (то есть заведомо позже того времени, когда жила Сапфо).

Между прочим, существовало две концепции равенства: «арифметическая» и «геометрическая», как их называли любившие математику греки. «Арифметическое» равенство — это действительное, полное равенство всех граждан. «Геометрическое» равенство — это совсем другое: равенство прав и обязанностей. Чем больше человек делает для полиса, тем выше должна быть его политическая роль. В рамках этой концепции, исходящей из того, что «неравные не должны быть равными», не может быть даже и речи о том, чтобы одинаковые права имели бедняк, который не в состоянии даже купить себе доспехи и встать в ряды гоплитов, и богач-аристократ, который в военную пору снарядил для государства целый корабль. Понятно, что идея «геометрического» равенства преобладала в олигархических полисах, а идея «арифметического» — в демократических.

Но главное даже не в этом. Необходимо подчеркнуть: равенство, отсутствие юридически разграниченных сословий и каст распространялось именно только на граждан. Остальные слои населения оно никак не затрагивало. Можно сказать, что гражданский коллектив по отношению к прочим жителям полиса был самой настоящей привилегированной кастой. Даже в демократических Афинах народовластие не имело никакого отношения к женщинам, метэкам, не говоря уже о рабах.

Античный мир был полем, где сосуществовали самые различные правовые положения, статусы, сословия. Это воспринималось как нечто вполне естественное: еще не возникло представления об абстрактном равенстве всех людей «от природы», о пресловутых «правах человека», обращалось внимание только на «права гражданина». Иная ситуация в те времена была и немыслимой. Ведь еще не прозвучала проповедь христианства, не раздались знаменитые слова апостола Павла: «Нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Послание к галатам. 3:28).

Итак, в полисном мире, мире неравенства, полномасштабная свобода была возможна лишь для членов гражданского коллектива. И это вполне закономерно, поскольку древнегреческая свобода была именно «свободой-в-полисе», в рамках полисных структур и законов. Это была свобода только для «своих», неграждане к ней не допускались.

Свобода понималась не в привычном для нас смысле, как отсутствие тех или иных ограничений, а как принадлежность к общине. Такое восприятие свободы (можно назвать его позитивным, а не негативным, рождающимся через утверждение, а не через отрицание какого-либо факта), насколько можно судить, вообще характерно для архаичных обществ. Так, даже русское существительное «свобода» этимологически восходит к местоимению «свой». Изначально «быть свободным» означало — «быть своим в данном коллективе людей».

Пожалуй, именно на примере «женского вопроса» (непосредственно интересующего нас в связи с биографией Сапфо) особенно четко видны границы древнегреческой идеи равенства

[19]. Даже самая радикальная демократия в Элладе была в полном смысле слова «демократией для мужчин».

Нужно сказать, что взаимоотношениями между полами в человеческих обществах самых различных эпох — от глубочайшей древности и вплоть до наших дней — занимается особое направление внутри исторической науки, так называемая

гендерная история. Название ее происходит от английского слова

gender, обозначающего, вообще говоря, «пол», но не как физическую, а как социокультурную категорию.

Гендерная история родилась относительно недавно, в 1980-х годах, и сразу стала весьма перспективной дисциплиной. Она органично выросла из так называемой «истории женщин», получившей широкое распространение в предшествующие десятилетия в связи с успехами феминистского движения. Но это перерастание было сопряжено, по справедливому указанию Л. П. Репиной, с радикальной сменой исследовательской модели: «…центральным предметом исследований гендерных историков становится уже не история женщин, а история гендерных отношений»

[20].

Именно Лорина Петровна Репина, член-корреспондент Российской академии наук, является ныне крупнейшим в нашей стране специалистом по гендерной проблематике. Ее книге, указанной в предыдущем примечании, автор этих строк во многом обязан исходными установками. Однако эта исследовательница занимается не античностью, а европейской цивилизацией более позднего времени. Что же касается гендерных отношений в Древней Греции, по этому кругу вопросов на русском языке в общем-то и почитать почти нечего.

Так ли это? — могут возразить нам. Ведь на прилавках магазинов можно найти достаточное количество книг (не только романов, но и вполне серьезных научных монографий) о знаменитых женщинах эллинского мира. Возьмем ту же Сапфо, или скандально прославившуюся подругу Перикла Аспасию — едва ли не самую умную и образованную среди своих современниц, или Клеопатру, о которой и вовсе слышал буквально каждый (Клеопатра, хотя и являлась царицей Египта, этнически была чистокровной гречанкой)… Пишут же о всех о них.

Это верно. Но необходимо оговорить один тонкий нюанс. Заниматься женщинами — это вовсе еще не обязательно означает быть гендерным историком. Работа, главной героиней которой выступает женщина, еще не может автоматически расцениваться как гендерное исследование. Характерный пример — упоминавшаяся в предыдущей главе книга Т. Г. Мякина «Сапфо». Ее автор претендует на применение гендерного подхода, но реально это ни в чем не выражается, кроме как в избыточном и не всегда уместном употреблении «модной» гендерной терминологии.

А в то же время вполне возможен, например, гендерный анализ римской армии

[21] — этого сугубо «мужского мира», в котором женщин не было и быть не могло. Как отмечает Л. П. Репина, «…именно изучая историю мужчин, можно убедительнее всего показать, как гендерные представления пронизывают все аспекты социальной жизни, вне зависимости от присутствия или отсутствия женщин»

[22]. С этим тезисом можно только солидаризироваться.

Да, действительно, в представлениях неспециалистов, не соприкасавшихся напрямую с гендерной проблематикой, гендерная история до сих пор подчас еще воспринимается как некая разновидность «женской истории». В обыденном сознании «гендер» — это то, что каким-то образом связано с женщинами и — более того — с феминизмом. На самом же деле на современном этапе такой подход, конечно, уже неверен. Смеем надеяться, что гендерные исследования ныне обрели уже вполне академичную форму, стали вполне нейтральными по отношению к политизированному радикальному феминизму, избавились (или по крайней мере избавляются) от его «родимых пятен».

Конечно, пресловутый женский вопрос слишком долго и слишком явно доминировал в сознании ученых, занимающихся гендерной проблематикой, а отказываться от устоявшихся стереотипов всегда бывает нелегко. Но это необходимо.

В связи с гендерной историей мужчин, которая только-только обретает право на существование и делает свои первые шаги, нередко тоже встречаемые со скептицизмом, в категориальном аппарате науки о гендере появляются такие понятия, как маскулинность, маскулинная идеология (от лат.

masculinum, что в грамматике означает мужской род). Признаться, автору этих строк подобные выражения пока еще несколько режут слух, но это, очевидно, связано только с их новизной и непривычностью; такова, наверное, судьба всех впервые вводимых терминов, а впоследствии, со временем, они приживаются в научном обиходе и становятся общепринятыми, уже не вызывающими недоуменных вопросов.

Так вот, мир древнегреческого полиса — это сугубо маскулинный мир, в котором для женщин уготована специфическая ниша, и уготована она, если можно так выразиться, по остаточному принципу: представительницам «прекрасного пола» было дано то, что по какой-либо причине не взяли себе мужчины. Впрочем, само выражение «прекрасный пол», столь часто применяемое нами именно к женщинам, для античного грека прозвучало бы в этом смысле, пожалуй, абсурдом. Для него «прекрасный пол» — это безусловно мужчины и только мужчины.

Вот перед нами короткая, афористично-четкая фраза, сохранившаяся у выдающегося историка Фукидида и принадлежащая не менее выдающемуся афинскому государственному деятелю Периклу: «Та женщина заслуживает величайшего уважения, о которой меньше всего говорят среди мужчин, в порицание или в похвалу»

(Фукидид. История. II. 45. 2).

Приведенная цитата — отрывок из знаменитой «Надгробной речи» Перикла, произнесенной в 431 году до н. э. Вся эта речь и в целом имеет колоссальное значение: она является лучшим, наиболее значимым памятником древнегреческой демократической идеологии. В ней нарисован стройный космос идеального полиса, с присущей этому космосу системой категорий, норм и ценностей. В текстах такого рода каждая фраза необычайно весома, воплощает в себе общепринятые аксиомы публичного дискурса: оратор говорит то, что ожидает услышать от него аудитория, с чем она безоговорочно согласна. Иными словами, перед нами не частное мнение Перикла или Фукидида, а устоявшийся в обществе взгляд. Согласно этому взгляду, как видим, главным достоинством женщины является ее максимальная «незаметность»

[23].

Разумеется, «Надгробная речь», как и любой текст такого рода, отражает не действительность, а идеал, не практику, а скорее теоретические принципы. Но ведь именно принципы для нас в данном случае и важны. Ясно, что в реальной жизни предписанный здесь норматив для женщин не реализовывался со всей жесткостью. В частности, по иронии судьбы, тогдашняя супруга самого Перикла — известная Аспасия

[24] — всем стилем своего поведения менее всего соответствовала этому нормативу: она была постоянно на виду, а ее имя — у всех на устах

[25].

Но Аспасия ведь и была не афинской гражданкой, а уроженкой Милета, поэтому сказанное на нее не должно было в полной мере распространяться; впрочем, и ее, по мнению демоса, чрезмерно активная роль в общественной жизни Афин вызывала ярко выраженное неприятие и отторжение

[26], вылившееся в конце концов в организованный против нее судебный процесс, когда ее едва-едва смог защитить сам Перикл (

Плутарх. Перикл. 32)

[27]. При этом ее влияние на главу государства систематически преувеличивалось и современниками, и позднейшими авторами по сравнению с тем, которое имело место на самом деле.

А что касается женщин-гражданок, то об их даже самом мимолетном появлении на политическом поприще, за редчайшими исключениями, и речи быть не могло. Для них главным жизненным правилом должно было стать — существовать как можно более незаметно. Впрочем, в своем подавляющем большинстве они воспринимали это как должное, довольствовались существующим положением вещей и не добивались большего.

Да, женщины, как правило, полностью соглашались со всеми императивами маскулинной идеологии, не возражали против собственной маргинализации. Да и чего могли они добиваться в полисных условиях? Сколько-нибудь равноправное положение женщин было затруднено практически до полной невозможности не только и, может быть, даже не столько отсутствием у них гражданских прав

[28], тем более не какими-то специальными законами на сей счет, а прежде всего полным консерватизмом общественного мнения. Любые попытки женщин как-то заявить о себе, если они и имели место, встречали самое решительное осуждение, в том числе, не приходится сомневаться, и со стороны других представительниц этого пола.

Перикл, чьи слова были процитированы, являлся по своим взглядам, как известно, самым передовым из афинских политиков своего времени, намного превосходивших сограждан в этом отношении. Менее всего его можно назвать закоснелым консерватором. И тот факт, что он все-таки проводит в своей речи идею полного ограничения общественной деятельности женщин, лишний раз говорит: Перикл высказывает здесь отнюдь не собственное частное мнение (как раз оно-то вполне могло быть иным), а не подлежащий пересмотру постулат коллективного опыта. Иными словами, он, при всей широте своего кругозора, в этом вопросе придерживался — во всяком случае в публичных выступлениях — вполне традиционных, общепринятых взглядов.

Следующий текст, к которому хотелось бы привлечь внимание, взят из трактата видного писателя, историка и мыслителя первой половины IV века до н. э. Ксенофонта. Название трактата на русском языке обычно передают как «Домострой», поскольку он посвящен ведению домашнего хозяйства. Этот отрывок дает гораздо более развернутую картину, нежели краткое суждение в «Надгробной речи» Перикла. Главный герой трактата — образцовый хозяин Исхомах — пересказывает в беседе с Сократом содержание поучения, с которым он обратился к своей юной жене вскоре после вступления в брак, — причем тоже, вне сомнения, отражая господствовавшее в его время мнение:

«…Природу обоих полов с самого рождения, мне кажется, бог приспособил: природу женщины для домашних трудов и забот, а природу мужчины — для внешних. Тело и душу мужчины он устроил так, что он более способен переносить холод и жар, путешествия и военные походы; поэтому он назначил ему труды вне дома. А тело женщины бог создал менее способным к этому и потому, мне кажется, назначил ей домашние заботы. Но ввиду того, что в женщину он вложил способность кормить новорожденных детей и назначил ей эту обязанность, он наделил ее и большей любовью к новорожденным младенцам, чем мужчину. Но так как бог назначил женщине также и охранять внесенное в дом добро и знал, что для охраны не худое дело, если душа труслива, то он наделил женщину и большей долей трусости, чем мужчину. С другой стороны, бог знал, что тому, кто занимается трудом вне дома, придется и защищаться в случае нанесения обиды, и потому наделил его большей долей смелости… Обычай указывает также, что для мужчины и женщины приличны те занятия, к которым бог даровал каждому из них больше способности: женщине приличнее сидеть дома, чем находиться вне его, а мужчине более стыдно сидеть дома, чем заботиться о внешних делах. А если кто поступает вопреки порядку, установленному богом, то едва ли от богов скроется такое нарушение им порядка, и он несет наказание за то, что пренебрегает своими делами и занимается делами женскими» (

Ксенофонт. Домострой. 7. 22–26, 30–31).

Заметим: во внешне нейтральное в этическом смысле и, казалось бы, не вызывающее возражений рассуждение об обязанностях мужчины и женщины периодически вторгается нечто совсем иное — оценочные суждения о свойствах «души» обоих полов. Так, женщинам приписывается такое качество, как большее чадолюбие. Это в греческой традиции считалось чем-то само собой разумеющимся и распространялось даже на животный мир. Вот как, например, «отец истории» Геродот описывает кошек, впервые увиденных им в Египте: «Всякий раз, как у кошек появляются на свет котята, они уже больше не идут к котам, а те, желая с ними спариться, не находят их. Поэтому коты прибегают к такой хитрости: они силой похищают котят у кошек, умерщвляют их, но не пожирают. А кошки, лишившись своих котят и желая снова иметь других, приходят тогда к котам. Ведь это животное любит детенышей»

(Геродот. История. II. 66).

Приписывается женщинам также бо́льшая трусость, чем мужчинам; последнее никак не относится к вещам, которые приятно слышать. Приводится также и религиозная санкция гендерной асимметрии, вплоть до угрозы божественного наказания тем, кто нарушает устоявшийся порядок. И это при том, что Исхомах, как его изображает Ксенофонт, — отнюдь не обскурант, напротив, передовой по взглядам и вполне толерантный человек. Он добр к своей супруге

(Ксенофонт. Домострой. 8. 2), разговаривает с ней почти на равных, не грубо-приказным тоном, а с использованием убеждения и логических аргументов.

Отметим, наконец, такие литературные памятники, прекрасно выражающие мироощущение среднего афинянина классической эпохи, как так называемые «женские» комедии великого драматурга Аристофана («Лисистрата», «Женщины на празднике Фесмофорий», «Женщины в народном собрании»). В них гендерная ситуация, типичная для полиса, получает уже достаточно детальное воплощение, хотя воплощение весьма своеобразное, которое должно восприниматься в рамках гротескной, шутовской картины мира, создаваемой в произведениях комического жанра V века до н. э.

[29]

Как изображаются Аристофаном женщины? В однозначно непривлекательном виде, как лживые, похотливые, склонные к пьянству существа. Приведем опять же типичную цитату. В комедии «Женщины на празднике Фесмофорий» персонаж Мнесилох, переодевшись в женскую одежду и проникнув в компанию афинских гражданок, так характеризует «собственный» пол:

…Отдаемся мы,

Когда другого нет, погонщикам, рабам…

…Возбужденные излишеством ночным,

Принуждены чеснок жевать мы поутру,

Чтоб муж, вернувшись с караула к нам домой,

Не заподозрил нас ни в чем дурном…

…Женщина одна взяла красивый плащ,

Чтоб мужу показать при свете утреннем,

И, им укрыв, любовника спровадила.

Другая женщина родами десять дней

Всё мучилась, нигде ребенка не купив,

А муж по городу всё бегал и искал

Лекарство, чтоб жене ускорить роды им.

Ребенка принесла старуха им в горшке…

…Берем мы обруч для прически,

Вино из бочки тянем мы по этой трубке…

Мы сводням мясо раздаем во время Апатурий

[30],

Потом на кошку говорим…

Сказать ли вам, как топором жена убила мужа?

Другая зельем извела, ума его лишила.

В Ахарнах

[31] женщина одна под ванной… отца зарыла.

А ты с рабынею своей ребенком поменялась:

Взяла ты сына у нее, а ей дала девчонку.

(Аристофан. Женщины на празднике Фесмофорий. 491 слл., 556 слл.)

Перед нами, таким образом, набор расхожих, даже банальных обвинений. Но как реагируют на них сами аристофановские женщины (ведь всё происходит в их присутствии)? Они не пытаются отрицать, опровергать слова Мнесилоха как возводимую на них напраслину. Они возмущены только его откровенностью:

Говорит такие вещи

Так открыто, так бесстыдно!

Этой дерзости не ждали

Мы в своем кругу никак.

(Там же. 524 слл.)

При этом Аристофана никак нельзя назвать каким-то мрачным женоненавистником. Совсем наоборот: как ни парадоксально, в целом женщины в его произведениях выступают в более благоприятном свете, чем у многих других античных авторов. Такие героини аристофановских комедий, как Лисистрата или Праксагора, относятся к числу самых симпатичных женских образов во всей древнегреческой литературе. Но при этом комедиограф, чтобы найти успех у зрителей, должен был своими пьесами отвечать их ожиданиям, представлять перед ними то, что они предполагали увидеть и услышать, то есть те же аксиомы гендерного опыта общины. А аксиомы эти вполне однозначны:

Сознаться надо, по натуре женщины бесстыдны,

И нет зловреднее созданий, кроме тех же женщин.

(Там же. 531 сл.)

Эта фраза вложена в уста

женского хора! Правда, позже в комедии женщины пробуют оправдаться от клеветнических обвинений, но их оправдания звучат не слишком убедительно:

Все и каждый чернят, унижают наш пол, все о нас говорят много злого.

Ведь повсюду твердят, что мы сеем крутом только зло в человеческом роде,

Что исходит от нас и вражда, и война, и восстанья, и распри, и горе.

Допускаем: мы — зло, мы действительно зло, но зачем бы тогда вам жениться?

Для чего запрещать выйти нам со двора или просто стоять у окошка?

Для чего бы стеречь так старательно вам ваших жен, это зло, эту язву?

…У мужей мы таскаем, но скромно:

Много-много мешочек муки украдем, да и то возмещаем немедля.

Из числа же мужчин очень крупных хапуг

Указать мы могли бы не мало.

(Там же. 785 слл.)

Итак, «исходит от нас и вражда, и война…». Женщину воспринимали как неизбежное зло. Не случайно известный миф о Пандоре, рассказанный Гесиодом, гласил: именно через женщину в мир пришли все беды и несчастья (

Гесиод. Теогония. 570 слл.). Виновницей величайшего бедствия — Троянской войны — тоже была женщина (Елена). В V веке до н. э. бытовала точка зрения, согласно которой весь многовековой конфликт между миром Запада и миром Востока начался из-за серии похищений женщин (из Финикии была увезена Европа, из Колхиды — Медея, из Спарты — пресловутая Елена и т. д.)

[32]. Эта точка зрения отразилась в самом начале труда Геродота; «отец истории» при этом резонерски замечает: «Ясно ведь, что женщин не похитили бы, если бы те сами того не хотели» (

Геродот. История. I. 4).

* * *

Самая известная из «женских» комедий Аристофана — «Женщины в народном собрании» (или «Законодательницы»), поставленная в 392 году до н. э. По сюжету этой пьесы описывается следующий утопический проект: в один прекрасный день афинские женщины решают, что их мужья плохо управляют государством и что им самим необходимо взять власть в свои руки. Переодевшись мужчинами, подвязав искусственные бороды, они приходят в народное собрание, составляют большинство при голосовании и выносят решение: «Бразды правления предоставить женщинам»

(Аристофан. Женщины в народном собрании. 430). Придя таким образом к власти, афинянки вводят в полисе полный коммунизм — с обобществлением всего имущества, отменой частной собственности и семьи.

Как правило, в названном произведении Аристофана видят отражение каких-то реально выдвигавшихся в Афинах на рубеже V–IV веков до н. э. программ радикального переустройства общества

[33]. Однако это первое впечатление обманчиво. «Женщины в народном собрании» — не утопия и даже не антиутопия. Афинская комедия V века до н. э. — это мир карнавальный

[34], мир, «вывернутый наизнанку». В ней изображались сказочно-фантастические ситуации, заведомо невозможные в реальности и даже немыслимые; в этом-то и заключался комизм данного жанра, здесь лежит соль аристофановского юмора.

Комедиографы показывали в своих пьесах то, чего не может быть. Один из героев Аристофана летит на небо к богам, оседлав гигантского навозного жука (комедия «Мир»); другой становится царем птиц и основывает город между небом и землей, на облаках (комедия «Птицы»); третий заключает сепаратный мир со Спартой и наслаждается благами мирной жизни в то время, как все его сограждане воюют (комедия «Ахарняне»)…

И комедия «Женщины в народном собрании» — не исключение. Переход власти в полисе к женщинам точно так же входил для греков в категорию абсолютно невозможного, как полет на жуке или постройка птичьего города. Уже сама идея, что такое может случиться, вызывала у зрителей только дружный смех. По данным комедии можно составить представление как раз о том, чего в греческом мире

не было. И эта идея могла родиться только в воображении автора; зрители, хохотавшие над аристофановскими шутками, не допускали даже и возможности, чтобы в реальной жизни женщины получили хотя бы какую-то долю в управлении государством. Тем, кто пытается найти в «Женщинах в народном собрании» отголоски действительно предлагавшихся проектов по вовлечению гражданок в политическую жизнь, следовало бы чаще вспоминать о пресловутом жуке. Ибо при подобном подходе и по поводу комедии «Мир» с тем же успехом можно утверждать, что в Афинах рассматривались идеи о разведении этих полезных животных с целью использования их в качестве транспортного средства.

Итак, повторим и подчеркнем: для жителя античной Греции женщины в политике — это нечто из той же серии, что и полет на жуке.

Были ли женщины исключены из

всех сфер общественной жизни в греческом полисе? Это очевидным образом неверно, поскольку они принимали вполне активное участие в такой важнейшей форме этой общественной жизни, как религия

[35]. Празднества в честь различных божеств, шествия, жертвоприношения — во всех этих проявлениях религиозного культа мы вполне встречаем женщин наряду с мужчинами. Но с важной оговоркой: по большей части в роли пассивных участниц, скорее даже зрительниц.

Характерный пример. Афинский театр V века до н. э. представляется зрелищем, мало приспособленным для женских глаз и ушей. В трагедиях поднимались серьезнейшие религиозно-этические и философские вопросы, к пониманию которых представительницы женского пола, практически не получавшие образования, были вряд ли подготовлены. В комедиях со сцены постоянно раздавались шутки настолько непристойного характера, что даже и куда более эмансипированных женщин наших дней они не могут не смутить

[36]. Одним словом, трудно представить, чтобы афиняне могли позволить своим женам посещать эти представления. И тем не менее это так; теперь уже, кажется, со всей бесспорностью показано: в театре вместе с мужчинами присутствовали и женщины, даже в «день комедий»

[37].

Но, следует специально подчеркнуть, присутствовали они там только как зрительницы. В актерских же труппах античной Греции, как всем прекрасно известно, были одни лишь мужчины, исполнявшие также и женские роли. На наш взгляд, это напрямую связано с тем, что древнегреческий театр был феноменом религиозного происхождения и воспринимался именно как таковой. Причем он относился к культу мужского божества — Диониса. В подобных условиях быть актером означало, в сущности, то же самое, что быть жрецом Диониса. Допустить же женщину к жречеству в этом культе было невозможно, поскольку женщины могли быть жрицами только богинь.

Геродот с удивлением пишет о египтянах: «Ни одна женщина у них не может быть жрицей ни мужского, ни женского божества, мужчины же могут быть жрецами всех богов и богинь»

(Геродот. История. II. 35). Это суждение по контрасту предполагает, что в Греции ситуация была иной. Характерно, что даже клясться в эллинском мире у различных полов было принято по-разному: у мужчин — именами только богов, у женщин — именами как богинь, так и богов (а не одних богинь, как мы бы ожидали). В вышеупомянутых «Женщинах в народном собрании» Аристофана женщины, тайно сойдясь, «репетируют» свои речи. Одна из них в какой-то момент употребляет привычный оборот: «Клянусь двумя богинями» (то есть Деметрой и Персефоной). Руководительница заговора Праксагора тут же поправляет свою согражданку: поклявшись таким образом, она немедленно выдаст себя перед мужчинами (

Аристофан. Женщины в народном собрании. 155 слл.). Отметим кстати, что знаменитая клятва Сократа, которую обычно переводят на русский «клянусь собакой», на самом деле должна быть понимаема как «клянусь псом», поскольку в оригинале — артикль мужского рода.

Итак, в «мужских» культах женщины являлись только зрительницами — и всё же участвовали, хотя бы и в таком качестве. Исключение составляет такой важнейший общегреческий религиозный праздник, как Олимпийские игры. На состязания атлетов в Олимпии женщины не допускались ни в каком качестве. И причина здесь вовсе не та, которую часто выдвигают в популярной литературе: дескать, атлеты состязались обнаженными. Это правда, но обнаженное мужское тело женщины в Элладе могли увидеть в самых разных ситуациях; греческие мужчины не были чрезмерно стеснительны в данном плане. На наш взгляд, дело в другом: на спортивных играх даже те, кто просто наблюдал за ними, приравнивались к активным участникам. Они были «феорами», священными послами, чья задача — «созерцать».

Но, во всяком случае, из мужского сакрального пространства женщины не были полностью исключены. А в то же время у женщин было собственное сакральное пространство, в которое мужчины как раз не допускались. Например, центром «эксклюзивной» религиозной жизни афинских гражданок являлся сугубо женский праздник Фесмофорий, справлявшийся, кстати, как раз в честь тех самых «двух богинь» — Деметры, покровительницы земледелия, и ее дочери Персефоны-Коры, супруги Аида и владычицы подземного мира.

Достоверных свидетельств о том, что происходило на этом празднике, не сохранилось, поскольку женщины своих тайн не разглашали, а мужчины по этому поводу могли только строить догадки. Во всяком случае, если судить по комедии Аристофана «Женщины на празднике Фесмофорий», они полагали, что женщины на Фесмофориях проводят какие-то имитации народных собраний со всеми их атрибутами — вступительной молитвой, избранием председателя и секретаря, ведением протокола, произнесением речей, принятием решений и т. п.

(Аристофан. Женщины на празднике Фесмофорий. 295 слл.), — то есть попросту живут собственной общественной жизнью, параллельной по отношению к мужской или копирующей ее.

Да, у женщин было собственное публичное пространство (в основном имевшее отношение к сфере религии), строго отделенное от мужского, и уж в нем-то они царили безраздельно. В дальнейшем, когда речь пойдет непосредственно о Сапфо, мы увидим, что она являлась как раз руководительницей некоего «женского клуба», который, с одной стороны, можно назвать этаким «институтом благородных девиц», где юные митиленские леди под присмотром своей наставницы обучались хорошим манерам; но, с другой стороны, это был и

фиас — объединение культового характера.

В связи с чем мы об этом заговорили? Известно, что во многих культурах гендерная асимметрия напрямую сопряжена с категориями публичного и частного пространства

[38]. Первое считается всецело «мужской зоной», второе — «женской». Применима ли эта модель к древнегреческому полисному обществу, в котором деление пространства на публичную и частную сферу, несомненно, имело место

[39]?

Обычно считается, что это именно так. И действительно, как раз такую ориентацию дает своей юной супруге Исхомах в «Домострое» Ксенофонта, в цитировавшемся чуть выше отрывке. Однако ситуация, на первый взгляд обманчиво-простая, на практике была намного сложнее. Как мы только что увидели, публичное пространство у эллинов не было исключительно мужским. А как обстоит дело с частным пространством? Тут тоже неверно было бы полагать, что оно являлось всецело «женской» областью: мужчины отнюдь не были из него исключены.

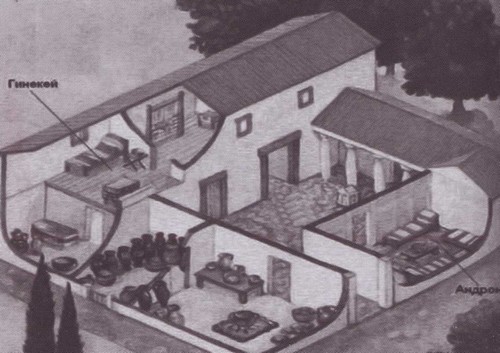

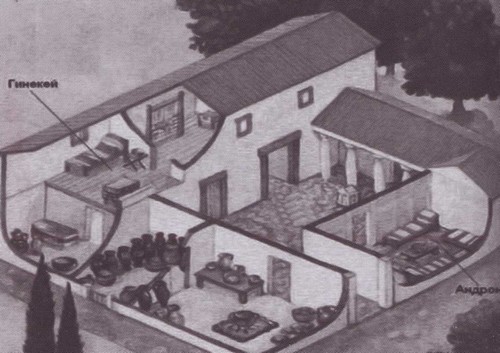

Многие слышали о том, что жилые помещения древнегреческого частного дома делились на две «половины»: мужскую (

андрон) и женскую (

гинекей)

[40]. Первая размещалась обычно ближе ко входу с улицы, вторая занимала внутренние покои, более удаленные от «шума городского»; если здание было двухэтажным (а выше в Элладе той эпохи, о которой мы говорим, не строили), то андрон находился на первом этаже, гинекей — на втором.

Андрон воплощал собой публичное пространство дома: там отправлялись домашние культы, туда приглашались гости. Гинекей же являлся пространством чисто частным, куда посторонние не допускались. Это были, так сказать, владения хозяйки; там она занималась повседневными делами, воспитывала малолетних детей.

Однако, что интересно, археологические исследования — а в ходе раскопок обследовано уже весьма значительное количество греческих жилищ

[41] — показали интересную вещь: никаких сколько-нибудь четких критериев для вычленения в доме андрона и гинекея вообще не обнаруживается. Структурно, а значит, и функционально они ничем не отличались друг от друга

[42]. А это означает, что «домашнее пространство» было в принципе однородным, не делилось строго на два отдельных, специализированных пространства — публичное и частное, чисто мужское и чисто женское.

Одним из главных элементов частной, домашней жизни греков был симпосий — веселая дружеская пирушка, важная форма досуга, культурного общения

[43]. Так вот, как раз из симпосия женщина-гражданка, супруга хозяина, мать семейства была совершенно исключена. Она оставалась на своей половине, в гинекее, в то время как муж кутил с гостями в обществе музыкантов и танцовщиц. Да, вот так: хозяйка дома на пир не допускалась, а в то же время посторонние женщины, правда, низкого статуса (танцовщицы, певицы, гетеры), в нем вполне могли участвовать.

Сказанное о том, что женщина отнюдь не господствовала в частной сфере, подтверждается и данными с совершенно другой стороны, из уже неоднократно упоминавшегося ксенофонтовского «Домостроя». Его герой Исхомах проводит со своей молодой женой настоящий курс обучения, довольно длительный. Обстоятельно и даже нудно он растолковывает ей обязанности супруги по обеспечению порядка и благосостояния в доме, подробно, в деталях описывает, что должна делать рачительная хозяйка: как обращаться с вещами, какие поручения отдавать слугам и пр. (

Ксенофонт. Домострой. 7–10). Он сам вникает во всё это: частная жизнь, частное пространство ему вовсе не чужды. А вот его жене-то как раз они, судя по всему, были совершенно чужды вплоть до вступления в брак: она воспринимает рекомендации мужа как некое откровение, как вещи, совершенно неизвестные.

И это вполне закономерно: как говорит о своей супруге Исхомах, «когда она пришла ко мне, ей не было еще и пятнадцати лет, а до того она жила под строгим присмотром, чтобы возможно меньше видеть, меньше слышать, меньше говорить. Как, по-твоему, разве я мог удовольствоваться только тем, что она умела сделать плащ из шерсти, которую ей дадут, и видела, как раздают пряжу служанкам?» (

Ксенофонт. Домострой. 7. 5–6). И столь ранние браки для девушек являлись нормой.

А что касается мужчины, самым подходящим временем для вступления в брак считалось достижение тридцатилетия. Понятно, что при таких условиях семья строилась на заведомо неравных основах. Муж был уже вполне взрослым, самостоятельным человеком, а жена — совсем юной, не имеющей еще ровно никакого жизненного опыта. И она с самого начала привыкала смотреть на супруга «снизу вверх».

Кстати, при заключении брака мнение невесты не имело никакого значения. Всё за нее решали родители; именно с ними и договаривался жених, с ними вел все дела, связанные со сватовством. А свою будущую спутницу жизни он зачастую впервые видел только на свадьбе, самое раннее — на специально устроенных смотринах. Как о некой сенсации, рассказывали афиняне о поступке одного из своих граждан, экстравагантного богача-аристократа по имени Каллий (он жил в VI веке до н. э.), который смело пошел наперекор устоявшимся традициям. Он имел трех дочерей, и — сообщает Геродот — «когда дочери достигли брачного возраста, он роскошно одарил их и позволил каждой выбрать себе среди афинян мужа, какого она сама хотела, и тому отдал ее» (

Геродот. История. VI. 122).

Обычно же браки в таких условиях заключались — в силу понятных причин — не по любви, а по расчету. Это подчеркивалось тем, что за невестой всегда давалось приданое — крупная сумма денег или какое-нибудь имущество (чаще всего недвижимое).

О неравенстве сторон в браке ярко свидетельствуют способы его расторжения. Развод считался делом вполне допустимым, но очень многое зависело от того, кто был его инициатором

[44]. Если муж хотел развестись с женой, он просто отсылал ее обратно к родителям и возвращал приданое; никаких формальностей не требовалось. Но если развод происходил по инициативе женщины, ей нужно было пройти через сложную юридическую процедуру, подавать ходатайства в различные инстанции и т. п. Кстати, если в семье были дети, то при разводе они в любом случае оставались с отцом (как известно, в наши дни в подавляющем большинстве случаев делается наоборот).

Вот одна интересная история, связанная с разводом. Афинский политический деятель и полководец Алкивиад, о котором говорили, что «никто не мог сравниться с ним ни в пороках, ни в добродетелях»

(Корнелий Непом. Алкивиад. 1), женился на знатной девушке Гиппарете из богатейшей семьи (кстати, праправнучке только что упоминавшегося Каллия) и получил с ней огромное приданое. Брак оказался несчастливым. Гиппарета, удрученная полным отсутствием внимания со стороны мужа, его постоянными изменами, в конце концов покинула Алкивиада, вернулась в родительский дом и решила подать на развод. «Письмо о разводе супруга должна была подать архонту

[45] не через второе лицо, а собственноручно, — рассказывает знаменитый биограф Плутарх, — и когда, повинуясь закону, она уже подавала прошение, явился Алкивиад, внезапно схватил ее и понес через всю площадь домой, причем никто не посмел вступиться и вырвать женщину из его рук… Примененное им насилие никто не счел ни противозаконным, ни бесчеловечным: по-видимому, закон для того и приводит в общественное место женщину, покидающую своего супруга, чтобы предоставить последнему возможность вступить с ней в переговоры и попытаться удержать ее»

(Плутарх. Алкивиад. 8).