Станислав Новицкий

ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ!

Веселые и ироничные рассказы про нашу жизнь

Птахы — наши друзи

Наш школьный учитель биологии, руководивший секцией юннатов, просил иногда учеников старших классов «освещать деятельность кружка» в местной украинской газете. Весной подошла очередь моему другу Толику нести свой опус в редакцию. Он был старше меня на два года, но писать не любил. Попросил меня сочинить о птицах. С материалом я был знаком слабо, в юннатах не состоял, поэтому изложил тему в общих чертах. Примерно так: «Мы любим пернатых друзей, потому что они красивые и весело щебечут. А еще они полезные. Уничтожают вредителей плодовых деревьев. Повышают урожайность фруктовых садов». И так далее. В том же духе. Эдакое бесхитростное признание школьника в любви к родной природе с учетом, как было принято в то время, интересов сельского хозяйства. Статью Толик притащил в редакцию. Вместе со мной. У входа дал еще раз нюхнуть кулак и повторил на всякий случай:

— Никому не говори, что писал ты. А если за эту муть заплатят деньги — поделим честно. Обещаю.

Нас долго гоняли из отдела в отдел, пока один человек не согласился почитать сочинение. Он сидел в отдельном кабинете. На двери висела табличка «Редактор». К кабинету нас подвела какая-то сотрудница. Сказала: «Все равно этому дяде нечего делать». Оглянувшись по сторонам, она приоткрыла дверь и толкнула нас внутрь. Редактор, кажется, спал. Он резко вскинул лохматую голову, поправил очки, удивился и долго не мог понять, что от него требуется. Потом, отругав кого-то по телефону, все же взял из Толиных рук мой листок. Начал читать.

— Не пойдет, — пробежав глазами весь текст, сказал редактор.

— Почему? — спросил Толик и выразительно посмотрел в мою сторону.

— Тебя как зовут?

— Толик.

— А это кто?

— Сережка, мой друг.

— Взял для поддержки?

— Ага. Я это… волнуюсь.

— Так вот, Толик, надо переделать. Необходима редакторская правка.

— Зачем? Я и так согласен.

— Так не годится.

— Почему? — опять спросил Толик.

— Это долгий разговор.

— У меня есть время.

Редактор улыбнулся:

— Ладно, дам тебе урок. Объясню, зачем начинающим корреспондентам нужен редактор. Только вот что. Пока мы здесь работаем, пусть Сережа погуляет.

— Нет, пусть сидит здесь, — заупрямился Толик. — Мало ли чего.

— Думаю, ему будет неинтересно.

— Можно мне остаться, — попросил я. Мне было очень интересно.

— Хорошо, — нехотя уступил редактор. — Только, Сережа, пересядь вон туда в угол. И не мешай. Чтобы ни звука, пока я работаю с автором.

Я кивнул и забился в угол.

Редактор снова нацепил очки и стал читать. Толик разглядывал стены, глупо улыбался и все время мне подмигивал.

В кабинет несколько раз заходили сотрудники, но редактор не отвлекался. Жестом просил всех ожидать за дверью. Наконец отложил мой листок. Сказал, как бы размышляя вслух:

— В общем, казалось бы, придраться не к чему.

Толик разулыбался. И мне было приятно. Похвала обнадежила.

— Но! — редактор поднял вверх палец. — Все любят щебетание птиц. Многим известно, что они полезны. А надо, — редактор искал нужные слова, — хочется, чтобы материал был необычным. Нужно писать как-то особенно. Станешь ты читать газету, в которой печатают одно и то же — «мы любим птиц, потому что они красивые»?

— Нет, — уверенно сказал Толик. — Я вообще газет не читаю.

— Зачем же ты принес это? — редактор поднял листок над столом.

— Учитель попросил.

— Он у вас кто?

— Николай Иванович. Руководитель кружка.

— Может, тебе написать об учителе? Что вы делаете на уроках. Как вы конкретно любите природу. Вы же любите ее не просто так? Наверное, что-то на занятиях делаете? Отправляетесь за город… Слушаете щебетание… Учитесь различать голоса…

— Да, — говорит Толик, — не просто так. На занятиях мы делаем чучела птиц.

Редактору показалось, что он ослышался:

— То есть?

— Ну, конечно, вначале слушаем щебетание. Учимся различать голоса. Учитель нам рассказывает… А потом ставим силки, ловушки с приманкой. Бьем из рогаток.

— Зачем?

— Для чучел.

— А чучела для чего?

— Мы птиц любим. Они красивые. Я же написал…

— Интересный поворот темы, — говорит редактор. — И много вы делаете чучел?

— Все шкафы в классах забиты, — отвечает Толик. — В учительской полно. Если места не хватает, Николай Иванович продает чучела на рынке. Синички, ласточки, жаворонки идут по пять рублей, совы по десять, орлы и соколы по три червонца.

— Стоп! Что-то мы не туда заехали…

— Вот и я думаю — лучше об этом не надо.

— Ладно. Не будем углубляться в детали. Вернемся к твоему варианту.

Редактор начал перекладывать лежащие на столе газеты. Нашел карандаш, ластик и углубился в текст.

— Давай напишем так. Зимой птицы улетают на юг. И нам не хватает, нам не хватает…

— Их песен, — подсказывает Толик.

— Тонкой и неброской красоты, — подхватывает редактор.

— Нас радует их стремительный полет, — читает Толик. — Это оставляем?

— Восхищает гордое парение, — добавляет редактор.

— Веселит душу соловьиная трель… — выхватывает фрагменты из текста Толик. — Пойдет?

Редактор одобрительно кивает. И тут же вписывает от себя, бормоча под нос:

— Тревожит сердце прощальный клекот журавлей…

— Клекочут орлы, — мягко, чтобы не обидеть человека, уточняет Толик, — журавли курлычут.

— Молодец. Материал знаешь.

— Так сколько ж перебито…

— Об этом не надо.

— Понял. Тогда, может, хватит исправлять?

— Пожалуй, да, — соглашается редактор. — И в конце добавим: чтобы пернатые друзья всегда оставались с нами, мы, мы… — запнулся он. — Как вы это делаете?

— Что?

— Ну, эти. Чучела.

— Очень просто. Сначала потрошим. Кишки выбрасываем. Потом аккуратно, чтобы не повредить оперение, снимаем кожу. Выворачиваем наизнанку.

— Все?

— Нет. Шкурим. Протравливаем раствором мышьяковистого натрия или медного купороса. Оголенный череп отрезаем от тушки. Удаляем глаза, язык, мышцы. Через затылочную кость вытаскиваем мозг…

— О боже! Это зачем?

— Чтобы не гнил. Протравливаем весь череп…

— Стоп! Хватит, — поморщился редактор, — обойдемся без этих ужасных подробностей.

— Я понимаю. Поэтому не рассказываю, сколько от них кровищи. А какой запах — настоящая вонь! Кстати, об этом можно «написать как-то особенно…» — Толик с намеком посмотрел в мою сторону.

— Не думаю, что это понравится читателям.

— Но это правда.

— Запомни, не всякая правда годится для печати, — назидательно сказал редактор.

— О том, что тушки мы жарим на углях, тоже не упоминаем?

— Жарите? — удивился редактор. — Но зачем?

— Для еды.

— Вы их едите?

— Естественно.

— О господи!

— Не пропадать же добру. Тем более в магазинах никогда не бывает мяса. Да и хлеб с перебоями. Причем хлеб кукурузный. Вы не знаете, когда, наконец, появится нормальный пшеничный хлеб? Я не говорю белый там или серый. А хотя бы черный обычный хлеб.

— Стоп! — редактор почему-то разозлился. — При чем тут это? Ну при чем тут это?!

— Я понимаю. Мне и родители говорили: «Это нельзя обсуждать вслух».

— Вернемся к птичкам, — недовольно сказал редактор. — К природе!

— Хорошо, — говорит Толик. — Вернемся. Что, если написать честно? На природе, с дымком — птицы очень вкусные.

— Ты вообще нормальный?

— Как все. Не верите? Спросите у любого из наших. Можете сами попробовать.

— Боже упаси!

— Понятно.

Редактор долго не мог сосредоточиться:

— Давай изложим так. Чтобы сохранить воспоминания о наших пернатых друзьях, мы оставляем их на зиму в классах… неживыми.

— Да, — говорит Толик, — можно и так написать. Неживыми чучелами.

— На переменах мы долго любуемся ими…

— Нет, про это не буду.

— Почему?

— Мы же не сумасшедшие. На переменах мы стоим в очереди за чаем. Или играем в футбол. Или гоняем девчонок по школе…

— Логично, — согласился редактор. — Теперь давай поработаем над концовкой.

— Давайте.

— Мы не просто рассказываем о любви к природе. Правильно?

— Так.

— Через газету мы обязаны давать пример. Газета не только информатор, но и пропагандист, организатор.

— Вам видней.

— В конце должен быть какой-то толчок. Призыв к действию.

— Согласен, — отвечает Толик. — Это как у нас в классе. Кто-то говорит: «Ленька Слободянюк ябедничает учительнице». И призывает к действию: «Давайте набьем ему морду!»

— Верно, — согласился редактор, — ты все схватываешь на лету.

— Как птичек из рогатки.

— Подумай, как закончить.

Над концовкой они трудились вместе. Получилось оптимистично. «Ребята, если вы любите природу, записывайтесь в наш кружок. Мы научим вас делать чучела птиц. И вы будете окружены пернатыми друзьями каждый день. Вы всегда будете общаться с прекрасным!»

— Что ж, неплохо, — потер ладони редактор. — Есть изюминка. Есть необычный поворот. Ищем подзаголовок. «Лабораторные опыты учащихся!» Нет? «Забавы перерастают в ремесло!» Уже лучше.

— Может, «С ножом по жизни!», — предложил Толик. — Недавно я видел фильм с похожим названием. Про гитариста.

Редактор поморщился:

— Давай так: «Маленькие шаги в большой мир взрослых».

Толик повернулся ко мне. Подмигнул. Наискось царапнул большим пальцем по шее, уронил голову и вывалил язык.

Редактор вписал подзаголовок и откинулся на спинку кресла, как бы любуясь хорошо выполненной работой:

— Что было — и что стало. Видишь?

— Вижу.

— Есть разница?

— Есть.

— Вот зачем нужен редактор! Ясно?

— Ясно.

— Что именно?

Толику было ясно: если сам газетный начальник приложил руку к тексту, он обязательно будет напечатан. Но об этом он промолчал.

— Так, что тебе ясно?

— Материал стал лучше.

— Во-от.

— И длиннее, — добавил Толик. — Мне учитель сказал: «Пиши много. Больше начислят денег». Вы мне заплатите?

— А ты, я смотрю, — редактор шутливо погрозил, — мальчик не промах. Вот что. Завтра я направлю в школу фотокорреспондента. Он снимет ваш кружок юных натуралистов. Передай Николаю Ивановичу, чтоб готовился.

Толик передал. Учитель пообещал ему пятерку за четверть. В смысле оценки.

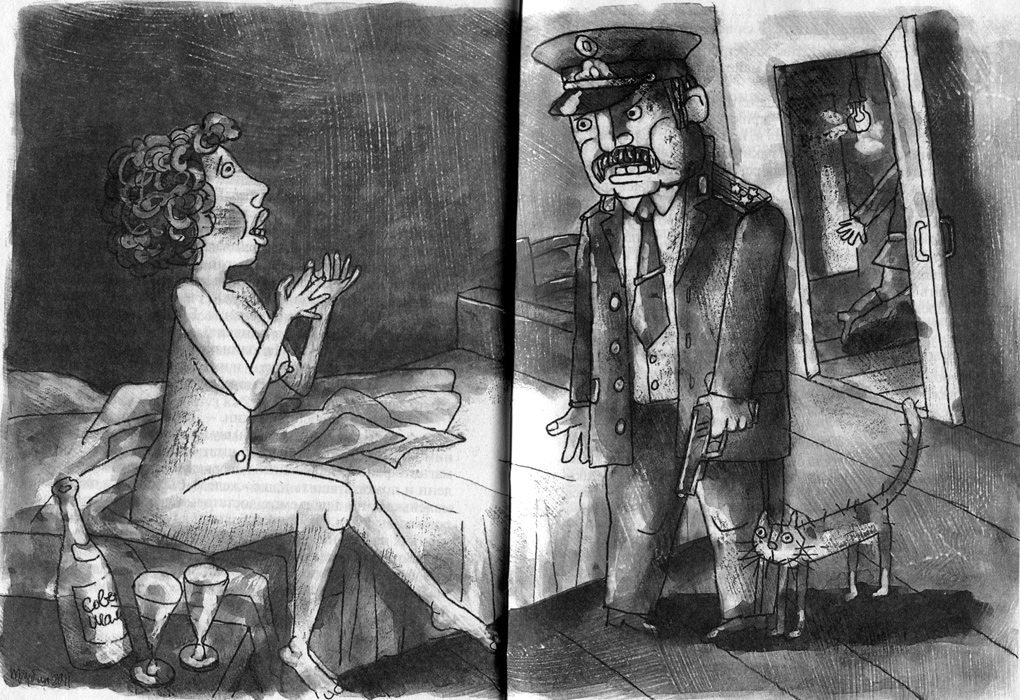

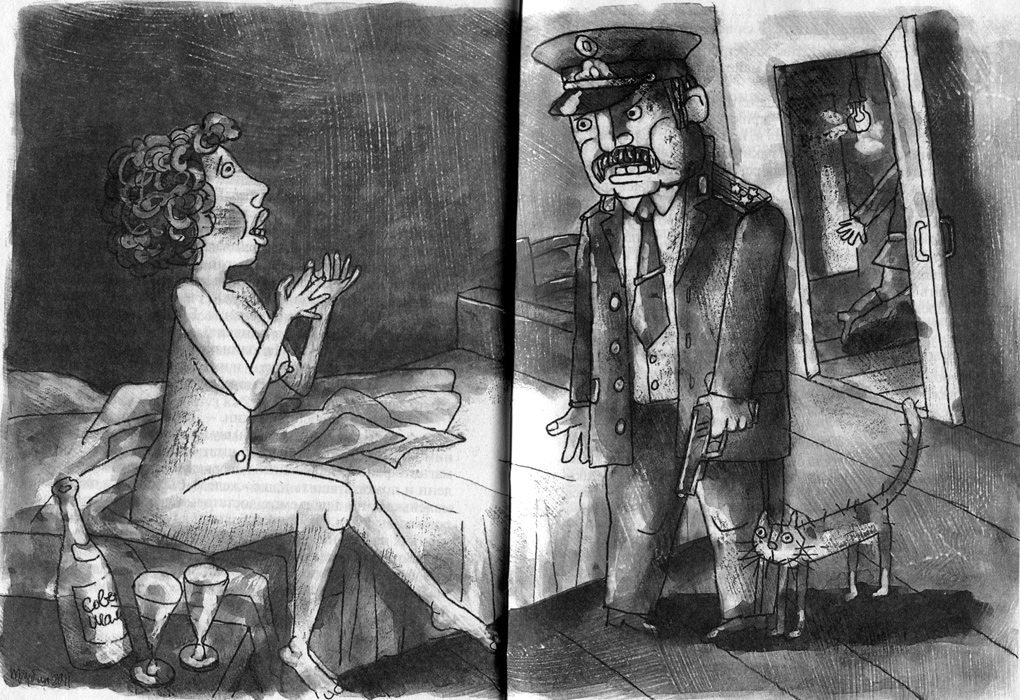

Статья в газете вышла с огромной фотографией. На снимке — все юннаты нашей школы. Отъявленные любители природы. Человек двадцать. Каждый держал в руке чучело. Все, кроме птиц, счастливо улыбались. Публикация называлась «ПТАХЫ — НАШИ ДРУЗИ!». Что в переводе с украинского означало «ПТИЦЫ — НАШИ ДРУЗЬЯ!».

Из-за этой фотографии хулиган и трижды второгодник Юрка Вишневый двинул Толику правой по морде. Попал в левый глаз. Понять Юрку можно. Он фотографировался на переднем плане. В одной руке держал чучело совы, в другой — свою знаменитую рогатку. Этим инструментом он очень гордился. На ручке делал зарубки по количеству точных попаданий. В газетном варианте сова и рогатка таинственным образом исчезли — Юрка красовался с журналом «Пионер» в корявых руках.

— Ты куда дел рогатку, писатель? — долго пытал он Толика в темном углу школьного коридора.

Ни я, ни Толик сами не могли понять. С «Пионером» в руках Юрка действительно смотрелся как-то придурковато…

Был в этой истории и приятный момент.

За статью Толику прислали гонорар — шестьдесят две копейки. На них мы купили две бутылки лимонада. И три конфеты «Ласточка» на сдачу.

— Завязываю с этим писательством, — осторожно трогая фингал, сказал Толик. — И тебе не советую. Не доведет это до добра. Да и платят в газете не очень. Скажу тебе как юннат со стажем, — ловкими движениями Толик аккуратно вырвал тело «птицы» из бумажного фантика. — Иди к нам. На одном чучеле ласточки можно заработать в десять раз больше.

(обратно)

(обратно)

Еврей

Лет через шесть после нашей свадьбы звонит взволнованная жена из Ленинграда и спрашивает: «Сережа, ты и вправду еврей?»

Главное, всего два дня назад уехала в командировку, и такой срочный вопрос по телефону.

Я давно привык к этим странным, исходящим неизвестно откуда волнам нездорового интереса: «Где ты шлялся сегодня ночью?», или «Почему ты не член КПСС?». Тут главное — не торопиться с ответом. Выяснить побудительные мотивы. Угадать ход мыслей.

— Ты и вправду еврей?

После обязательной в таких случаях паузы отвечаю асимметрично:

— Помнишь, у Слуцкого — «все мы немножко лошади…».

— Говори конкретно, — оборвала жена, — надоели твои вечные отговорки.

— Если люди немножко лошади… Почему им не быть чуточку евреями. А что?

— Ничего. Просто зачем было скрывать? Почему об этом я узнаю последней, от чужих людей?

На линии слышен треск. Откуда-то донесся стон упавшей гитары.

— Значит — жид? — после паузы сказал мужской голос.

Аппарат у нас параллельный. Иногда трубку берут соседи.

— Слушайте, дайте поговорить. Вера, что за странные вопросы? Какой я еврей?

— Не говорю, что это плохо. Но мог бы признаться.

— Ерунда какая-то. Легко докажу, что это не так. Вчера, например, меня занесли в чужую квартиру и бросили мимо кровати. Ты знаешь евреев…

— Не отпирайся. Тебя видели на еврейской сходке. Ты был там запевалой.

— Вера…

— Молчи. Мне сегодня звонили Кузнецовы… Почему ты такой?

— Какой?

— Скрытный.

Да, позвонили утром жене в Ленинград знакомые. Не могли дождаться ее возвращения из командировки. Денег не пожалели, что на них не похоже. Прямо настоящие друзья.

— Вера, — сообщают, — есть две новости. Одна хорошая, а вторая странная какая-то.

Жена отвечает:

— Давайте с хорошей. Странных у меня без вас хватает.

Кузнецовы докладывают:

— Хорошая новость. Наконец-то сбылась мечта твоего мужа. Он пел.

— Это все?

— Нет. Утром в новостях его показывали по телевизору. Представляешь — пел! Теперь спроси где.

— А чего спрашивать? — привычно отвечает жена. — Ванная, кухня, туалет — вот пространство, соответствующее масштабу его личности.

— Вера, ты не поверишь. Он пел в большом зале обкома партии! Пел соло! С ума сойти. Мы в восторге.

— А вторая новость какая?

— Твой муж — еврей, — сказала Кузнецова.

— Нет, предводитель евреев, — авторитетно заявил в трубку Кузнецов.

— И песню он исполнял странную, не нашу.

— Против русских, — с казал-отрезал Кузнецов.

Самое интересное — это соответствовало и моим смутным ощущениям. Пришлось напрячься. Что же было вчера — до того, как знакомые занесли меня по ошибке к соседям, а потом отволокли домой?

Вечером позвонил Аркадий — мой приятель из обкома КПСС. Молодой, перспективный инструктор. Мы с ним когда-то работали в одной мехколонне. Потом он заделался секретарем комитета ВЛКСМ управления связи — я поехал в сельский район. Аркадий перешел в райком комсомола — меня разжаловали из прорабов в мастера. Он выдвинулся в инструкторы обкома партии — меня отправили в самое глухое место области достраивать запущенный лесхоз. Карьеры наши развивались стремительно, но в разных направлениях. Его ждало светлое будущее крупного партработника. Меня — судьба типичного неудачника.

Как-то встретились.

— Все мотаешься по области?

— Приходится.

— Не надоело?

— Конечно. Я же не сумасшедший.

— Вот и я о том же, — говорит Аркадий, — подумаю, что можно для тебя сделать. Червонец найдется?

Через неделю звонит:

— Слушай, в Октябрьском райкоме комсомола освободилось место инструктора. В отделе работы со школьной молодежью.

— Это где?

— Центральный район города, тундра. Если хочешь, подай заявление.

— Вот так, с улицы?

— Почему с улицы. Я поговорю с кем надо. Возьмут.

— Спасибо, конечно, но сомневаюсь. Какой из меня инструктор? Я, например, без слов-паразитов давно не разговариваю.

— Без мата, что ли?

— Ну да.

— Они тоже.

— Кто? Школьники?

— Коллеги по комсомолу. Не дрейфь. Соглашайся. Это — не на всю жизнь. Осмотришься, заведешь связи. Потом выдвинем в райком КПСС. Затем — инструктором в промышленный отдел. Мне свои люди не помешают. А ты парень башковитый, продвинешься.

— Этого я и боюсь, — отвечаю. — Встану на скользкую дорожку. Не соскочить.

— Слушай, ты хотя бы комсомолец?

— Конечно, — говорю. — Отчетливо помню. Вступал. Отметили. В тот день впервые попал в милицию…

— Тогда пиши заявление, — не дослушал Аркадий, — а там посмотрим.

Подумал-подумал. Поговорил с женой. Она согласилась сразу.

В общем, написал я заявление.

В назначенный день пришел в горком комсомола. За столом — комиссия. Человек пять моего возраста. Спросили, почему без значка. Говорю: «Он у меня на рабочей телогрейке остался. А так я без значка в лесу ни шагу». Начали спрашивать, мол, почему иду в отдел школьной молодежи.

Вспомнил, что студентом тренировал второклассников из подшефной школы. Играл с ними в футбол. Еще вел кружок авиамоделирования… Соврал конечно. В детстве хотел в него записаться. Это правда.

— Хорошо, — говорят. — Трудности вас не пугают?

— Нет, — отвечаю. — Я пять лет — мастером на стройке. Давно ничего не боюсь.

— Ладно. Завтра приходите со всеми документами. Будем оформлять.

Вечером звонит Аркадий.

— Как собеседование?

— Вроде берут.

— Еще бы, — отвечает. — Звонок из обкома КПСС пока еще кое-что значит.

— С меня бутылка, — говорю.

— Так ты оценил руководящую и направляющую роль партии?

— Налью больше. Не вопрос.

На следующий день прихожу в обком ВЛКСМ. Начинают оформление. В комнате сидят те же люди. Дают взглянуть на проект решения. Все верно. Я, такой-то, рекомендован на должность инструктора Нарьян-Марского окружкома в Ненецком национальном округе…

— Все, как вы хотели, — говорят. — Направляетесь в отдел работы со школьниками.

Я отвечаю:

— Подождите, братцы. Точно в Нарьян-Мар?

— Нуда.

— Это ж в другую сторону от цивилизации.

— Вы сказали — не боитесь трудностей.

— Погодите. Дайте подумать.

Выскакиваю за дверь — и ходу.

Звоню Аркаше:

— Ты куда меня хотел сослать? Нарьян-Мар — это еще полтыщи километров строго на север. Решил сгноить окончательно?

Он завелся:

— Сейчас, — говорит, — разберусь.

Через минуту звонит. Ржет во все горло:

— Это они пошутили. Ищут тебя по всем этажам. Иди оформляйся.

— Нет, — говорю, — не пойду.

— Иди. Они берут тебя в Октябрьский райком. Нормальная, говорят, реакция здорового человека. Вот если б ты моментально согласился на Нарьян-Мар — стали бы думать. Требовать справку из психоневрологической клиники.

— Зачем?

— Проверить, можно ли с таким идиотом связываться.

— Нет, я отказываюсь. Сами-то вы нормальные?

— Как хочешь, — смеется Аркадий. — У нас иногда в обкоме тоже так шутят.

«Господи, — думаю вечером, — как хорошо, что так получилось. Конечно, теперешняя жизнь не сахар. Но податься в комсомол… Погубить душу… Просто затмение какое-то нашло. Нашло, а потом развеялось и прояснилось…»

Жене сказал просто:

— Не взяли. Недостоин.

— Естественно, — отвечает. — Кто б сомневался.

Так вот, вчера Аркадий позвонил снова. Предложил входной билет на «интересное мероприятие»:

— Концерт необычный, — честно предупредил он. — Только для представителей еврейской общины. Я должен быть там по службе. А одному идти как-то неудобно. Пойдешь за компанию?

— Аркаша, я-то при чем?

— Для поддержки. Это мое первое самостоятельное мероприятие. Все под мою ответственность. Знаешь, сколько пришлось готовиться? Прочитал кучу специальной литературы. Хочешь, расскажу?

— Нет.

— Вот слушай. Мчится пассажирский поезд. Вдруг сворачивает с рельсов и летит по полю, через кустарники, лес, речку, опять по кочкам… Наконец остановился на лугу. Пассажиры из вагонов выскакивают, бегут к машинисту. Орут: «Что произошло?» Он отвечает. Еду я, мол, по рельсам, а на них сидит человек. Присматриваюсь — еврей.

— Так надо было давить! — кричат пассажиры.

— Дык я и задавил.

Аркадий долго смеется в трубку.

— Знаю я этот анекдот, — говорю. — Еще в третьем классе проходили.

— А вот еще…

— Слушай, времени — в обрез. Куча дел.

— Пойдем, Серж. Ты же учился в Одессе.

— И что?

— Может, своих увидишь.

— Все мои знакомые одесские евреи давно в Израиле.

— Странные у тебя знакомые, — шутит Аркадий, — сплошные изменники Родины. Надо к тебе приглядеться.

— Вы сами их отсюда выжили.

— Ладно, — говорит Аркадий, — живи. Теперь политика изменилась. Сейчас зовем всех обратно.

— Ну и как? Много вернулось?

— Пока нет. Приходится с ними работать. Видишь, общины создаем. Концерты организуем. Докатились…

«Шалом!» — висел плакат над входом в концертный зал обкома партии. И ниже — «День еврейской культуры».

— Всего день? — говорю Аркадию, поднимаясь по ступеням. — Не густо.

— А что, с ними весь год цацкаться?

Заходим внутрь. Аркадий куда-то исчез. Занялся «организационными вопросами». Я остался в фойе. Осмотрелся. На стенах фото передовиков. Портреты членов обкома. Растущие экономические графики краснеют под стеклом… Гляжу, жизнь внутри здания практически соответствует темпам экономического роста. Хороший ремонт, яркий свет, богатый буфет. Я взял бутылку «жигулевского». Без очереди! Впервые за много лет. Открыл. Приложился к горлышку. «Хорошо!» — есть такая поэма у Маяковского. В городе пиво свободно не продавалось. Сметали за минуты. Здесь — пожалуйста. Без очередей и мордобоя. Из закусок — рыбное филе, заливные оленьи языки, треска под маринадом, икра двух цветов из романа Стендаля. Впервые увидел сушеные бананы. Впрочем, я и свежих, кажется, не пробовал.

Прозвенел звонок. Откуда-то появился Аркадий. Вынул бутылку из моих рук.

— Ты хотя бы стакан взял, что ли. Совсем одичал в лесу.

— Помнишь, Аркадий, как нас самогоном угощали в деревне Людоедово? Тебя оторвать не могли от трехлитровой банки.

— Ну, это когда было, — в голосе Аркадия послышались теплые нотки. — Пошли, деревня.

Народ в зале подобрался особый — культурный, интеллигентный.

Был диктор местной студии телевидения. Его я знал по ежедневным новостям. Несколько здешних ученых, известных мне опять же по телевизионным программам: врач-стоматолог Шнейдер, которого я не сразу узнал. В этот вечер он, как большинство мужчин, надел маленькую черную кипу. Даже нацепил пейсы.

Смотрю и удивляюсь: публика в северном городе, как в одесской филармонии.

С Аркадием мы сели на места, отведенные для представителей власти. Наши кресла заранее были обозначены красными ленточками. Осматриваюсь. Слева и справа в ряду — никого. Похоже, русских, кроме нас с Аркадием, в зале вообще нет. Точно, ни одного.

Собрание началось вовремя. Что удивило: на сцене за журнальным столиком всего один человек — ведущий. «Почему же, — думаю, — на сходках коммунистов в президиум набивается столько народу? То ли партия боится остаться на виду одна, без прикрытия? То ли специально подчеркивает единство с рабочими, колхозниками, трудовой и научной интеллигенцией? На сегодняшнем собрании все проще. Даже выступают не по заранее подготовленному списку».

Желающие говорить подавали записки ведущему. Потом выходили на сцену. Болтали о чем-то своем…

Я не прислушивался. Думал, как через пару дней, после закрытия нарядов, вернусь в лесхоз. Как буду сдавать объект рабочей комиссии: «Сейчас бригада пьет. Это понятно. Приеду, всех приведу в чувство. Здесь нет проблем. А вот площадок для конечных опор не хватает. Чем довезти? Может, снова пассажирским вагоном? Восемь площадок по девятнадцать килограмм. Или килограммов? Это сколько? Восемь на девятнадцать…»

В прошлый раз я вез с собой четырнадцать бухт провода, кабельные ящики, аппарат для сварки. Почтовый вагон был забит. Багажный отсутствовал. Загрузил все в тамбур пассажирского. Наслушался матов… Хорошо, что бригадир поезда согласился взять меня с грузом. Пришлось отдать свое место для перепродажи. Плюс две бутылки водки. Ночью не спал. Охранял государственную собственность. «А как иначе? Без присмотра груз не проедет и двух остановок…»

Послышались аплодисменты. Я снова «вернулся» в зал, представил: «Вот если б со мной ездили такие культурные люди, как эти, то можно бы и не дежурить в тамбуре. С другой стороны, что делать евреям в общем вагоне?»

Кажется, Аркадия пригласили на сцену. Поднимаясь, он нарочно задел меня коленом. Пришлось сосредоточиться. Аркадий вышел к микрофону. Бойко зачитал приветственный адрес. В заключение сказал: «Нас, представителей других национальностей, в зале немного (он показал на меня, одиноко сидящего в третьем ряду). Но все советские люди мысленно с вами и в этом дворце, и в тесной шеренге братских народов Социалистической Родины!»

Под вежливые аплодисменты Аркадий вернулся на место.

— Ну как? — тихо спросил, глядя по сторонам.

— По-моему, выразительно, громко. Зря меня приплел, — сказал я. — С другой стороны, почти никто не слушал. Напрасно распинался.

— Ай, — Аркаша махнул рукой, — не очень-то и надо.

В зале громко зааплодировали. На сцену поднялась Сара Адольфовна Арцимович. Потом вышел Моисей Хаймович Гауптман. Свои выступления они начинали на иврите.

— Аркаша, откуда в городе столько евреев?

— А где их нет? — отмахнулся Аркадий. — Пусть живут, раз не довезли до Сибири.

— Ты как-то… неласково про подшефных…

— Знаешь, сколько крови выпили, пока готовили вечер? То не так. Это не эдак. Привередливые — ужас. Не желают, как у всех, еврейские морды. Хотят, чтоб у них лучше было.

— Может, это хорошо?

— Во всяком случае, не для меня.

Выступления и доклады как-то незаметно перешли в концерт. На сцене появился скромный камерный оркестр — несколько скрипок, контрабас, фортепьяно. Ударник прошелся по тарелкам, задавая ритм и настраивая публику. Солист московского ансамбля — молодой человек с густыми черными волосами, прижатыми сверху кипой, быстро завладел вниманием зрителей. Его светлый костюм бабочкой- капустницей метался по залу. Мотылек то и дело слетал с подмостков. На секунду присаживался на свободное кресло рядом с какой-нибудь симпатичной брюнеткой. Вспорхнув, перелетал в другой ряд. Затем опять мелькал на сцене. Подпевали ему дружно. Всем залом. В основном куплеты из советских песен. Потом зазвучали знакомые одесские мелодии. Знаменитые «Семь сорок», «Тумбалалайка», «Еврейское танго»…

Все как в Одессе. Вспомнились Приморский бульвар, Дерибасовская. Нежный запах акаций. Звуки портовых кранов. Глубокое дыхание прибрежных волн… И везде, в каждом уголке города — эти чудные еврейские мотивы с вежливо-сдержанным тромбоном, глухим барабаном и нежной, пронзительной скрипкой. Точно такой, как сейчас на сцене…

— Кажется, все нормально, без провокаций, — шепнул довольный Аркадий. — Пойду телефонирую начальству и, пожалуй, отчалю. Если завтра позвонит Галина, скажешь, были на мероприятии вместе.

— Долго?

— Думаю, до утра.

Галка — жена Аркадия. Мы с ней были почти незнакомы. Иногда она звонила мне, разыскивая супруга.

— И еще, если что-то пойдет нештатно…

— Например, — говорю, — весь зал напишет коллективное заявление о приеме в КПСС?

— Отстань.

— Добровольно осудит антинародную политику Ицхака Рабина?

— Ну, типа провокаций. Позвони мне. Я буду по этому телефону.

Аркадий сунул мне бумажку с цифрами.

— О чем ты? Какие провокации? В зале приятные люди. Поют, отдыхают…

— Знаю я этот контингент.

— Вот если я сообщу этот номер твоей супруге, — говорю, — тогда точно все пойдет нештатно и с провокациями.

— Думаешь?

— Уверен. Знаю я этот контингент.

Аркадий слегка ткнул меня локтем. Затем поднялся. Сделал несколько полупоклонов. Направился к двери. Вся его фигура изображала сожаление и досаду. Короткий взгляд на часы. Удивление: как быстро летит время! Озабоченность. Внутренняя борьба между удовольствием и долгом. Принятие непростого решения. Очень все интересно, свежо, самобытно… Но, увы, нет времени. Дел невпроворот. Энергичное движение к выходу. И все это за несколько секунд.

Солист, глядя на захлопнувшуюся за Аркашей дверь, оживился. Допел лирическую и энергично взмахнул рукой.

— А сейчас давайте вместе споем нашу!

Оркестр слаженно поменял мотивчик. Запели о чем-то своем, наболевшем. Сначала артист. Потом всем залом. Сперва на родном, затем по-русски. Куплет я не понял. Из припева запомнил одну фразу: «Назло юдофобам и антисемитам давайте будем петь, петь и веселиться».

После финального аккорда зал взорвался овацией. Оркестр заиграл на бис. Солист пошел вдоль рядов, иногда протягивая микрофон. Зрители охотно подпевали. Изредка он поглядывал в мою сторону и как-то нехорошо улыбался. Через несколько куплетов микрофон оказался передо мной. Внимательный еврейский артист сделал так, чтобы мне достался припев. В знак уважения к русскому исполнителю зал притих. Аркадий предупреждал о провокациях, но… не спеть, отказаться было как-то неудобно. Я негромко промямлил: «Назло юдофобам и антисемитам давайте будем петь, петь и веселиться». Кажется, получилось неважно. Оркестр виртуозно сделал проигрыш и вышел еще раз на припев. Солист попросил меня встать и спеть громче.

— Не стесняйтесь. У вас непвохо повучается. Свазу видно — наш чевовек в обкоме.

— Я не из обкома.

— Ховошо, ховошо, — отведя микрофон, согласился артист, — вы не из обкома, я не еввей. Мы все понимаем. Наш двуг споет еще раз от чистово севдца! — закричал он снова в микрофон. Зал отозвался аплодисментами.

Эх, была не была! Когда еще придется спеть под оркестр. Да с такой компанией. Чего, собственно, опасаться? Я встал и широко раскинул руки в знак нерушимой дружбы русского и еврейского народов:

— Назло юдофобам и антисемитам, евреи, будем петь, петь и веселиться! — в унисон с оркестром несколько раз громко пропел я. Успех был потрясающим. Овации — бесконечны. Во всяком случае, так мне казалось. Операторы местных телекомпаний сняли это целиком и крупным планом.

После концерта мне жали руку, давали адреса, звали в гости. Спрашивали: «И чем наши люди занимаются в обкоме?» Вручили кипу и пейсы. Сфотографировали в них же. Затем я выпил с новыми друзьями в буфете, в кафе, еще где- то. Вспомнилось «…евреи, евреи, а оказалось, нормальные пьющие люди». Потом я встретил знакомых — Федю с Михалычем. Ночью они принесли меня к соседям… Потом, исправляя оплошность, сбросили на пол в нашей комнате.

Наутро, после выхода теленовостей, я проснулся знаменитым. Мое сольное выступление показали в заключительном культурном блоке. Знакомые тут же телефонировали жене. Она — мне, из Ленинграда. Звонили друзья. Подначивали и шутили.

Но были и абсолютно неожиданные, странные, дикие звонки. Неприятно удивил Аркадий. Он тоже увидел меня в новостях.

— Не ожидал. Крепко ты меня подставил, урод… Только что завотделом обещал меня выгнать.

— Ты ни при чем, — говорю. — Пел я один.

— Все видели, что мы пришли вместе! — закричал Аркаша. — И сидели рядом!

— Что из того? Сидели и сидели. Подумаешь…

— Как ты не понимаешь! Телевизионщики выдали сюжет из-за тебя. Решили, что и ты человек из обкома. Раз поешь — значит, так надо. А ты оказался скрытым евреем, провокатором. Скотина ты.

— Брось, Аркаша. Уволят — перейдешь к нам. Ты же был когда-то нормальным инженером. Снова вместе с товарищами рванем в Людоедово…

— Запомни, я тебе не товарищ. С этого дня знать тебя не хочу, еврейская морда.

— Тогда вот что, Аркадий, можешь считать меня не скрытым, — говорю, — а открытым евреем.

— Что?

— Назло юдофобам и антисемитам мы будем петь, Аркаша, петь и веселиться!

Я бросил трубку. Тут же раздался звонок. Незнакомый голос пообещал сделать обрезание тупым предметом без наркоза.

Вот как узнал мой номер?

Звонки с угрозами не прекращались.

Какая дикость! Сколько нового я узнал за одно утро после нескольких прозвучавших с экрана абсолютно безобидных слов. Конечно, кое-что я читал в прессе и раньше. И все же не представлял, что тема настолько актуальна. Главное, как внезапно и с какой неожиданной стороны раскрываются люди.

Позвонил секретарь комитета комсомола нашего строительно-монтажного управления. Креатура Аркадия. Тоже оказался еще тем антисемитом.

— С кем ты связался? — начал секретарь. — Кто и что может быть противней?

— Ты про Аркадия? Так я с ним только что порвал. Окончательно.

— Не паясничай. Я все видел. И слышал. Что может быть хуже?

— Как что? — говорю, перед тем как бросить трубку. — Например, обрезание. Его только что обещал мне сделать незнакомый добрый соотечественник.

Кстати, — думаю, — жаль, что он не сообщил о грядущей операции первым. Я бы нашелся что ответить жене: «Ну, какой я еврей? Ты же видела».

(обратно)

(обратно)

О чем гудят провода

За стеной нашего малосемейного общежития шумная компания встречает Новый год. Вернее, еще провожает старый. Пару часов назад они начали «стрелять» шампанским. Теперь вовсю поют и танцуют. Кто-то отбивает такты на батареях.

Я сижу над белым, нетронутым листом, пишу вторую в жизни статью в газету. Не то чтобы от безделья взялся за перо или жутко хотелось творчества. Жизнь заставила. И Галя Малинина — знакомая корреспондентка областной партийной газеты.

Начало дается с трудом. В голове крутятся дурацкие рифмы:

«Писать стихами нелегко… дает корова молоко…»

Хорошо, что не пошел на журфак, — думаю. — Это же такое мученье — сочинять тексты. Хотя и мне не позавидуешь. Закончил технический вуз. Мечтал о космосе — распределили в тундру. Видел себя в Центре управления полетами, а залетел на Крайний Север. Строить телефонные линии, закапывать опоры и километр за километром натягивать провода. Они уже мне снятся. Десятки, тысячи унылых креозотных столбов с обвисшими проводами. Иногда в их длинной серой веренице мерещится яркая опора с надежной широкой петлей. Она манит и неудержимо тянет к себе, обещая покой, блаженство и цветущие райские кущи. Но это уж когда совсем плохо. Как сейчас.

В Малежме, небольшом северном леспромхозе, я застрял на три года. Командую бригадой из двенадцати человек. Пока устанавливаем столбы и натягиваем провода в одном конце, на другом, за сотню километров от нас, все приходит в негодность. Опоры проваливаются в болото. Провода рвутся. Иногда их сматывают и увозят охотники, рыбаки и туристы. Всем ясно, что телефонные линии должны обслуживаться постоянно. Но для этого их надо сдать в эксплуатацию. Пока не удается. Нет конечного оборудования. Отсутствует аппаратура уплотнения. Леспромхоз вот уже несколько лет не может ее приобрести.

Наша ПМК поддерживает линии как может. На свой страх и риск. Сдать нельзя и бросить жалко. Сколько это будет длиться — не знает никто. Год? Два? Десять? Кому жаловаться? Некому. Сами виноваты. Как выразился главный инженер: «Взялись за объект под „честное слово“, неукомплектованное материалами».

Последние месяцы все осточертело. Хожу сам не свой. Как быть?

— Напиши об этом в прессу, — сказала как-то подруга жены Галка Малинина, корреспондент областной партийной газеты. Пока начинающий…

— А толку?

— Нет, ты напиши.

— Может, сама?

— Не моя тема. — Галка числится в отделе социальной защиты. — Вот если б ты был инвалидом…

Легко сказать: напиши. Как писать? Когда? В лесу? В вездеходе? В лесных избушках, где мы ночуем, не снимая валенок и телогреек? Не до этого. В городе? Здесь я бываю ежемесячно. Приезжаю на три-четыре дня закрывать наряды. И тут не до писанины. Едва успеваешь сбегать в баню, магазин, парикмахерскую. А еще надо поиграть с женой. Поговорить с дочкой. То есть наоборот. Аня ходит в детский сад. Вчера, когда забирал ее из группы, забилась в угол, расплакалась. Не узнала. Испугалась чужого бородатого дядю.

Где найти время для статьи? Решил начать сегодня, тридцать первого декабря. Казалось бы, простое дело. Но проходит час, другой, а на столе по-прежнему нетронутый лист бумаги.

Подхожу к окну. По заснеженной темной улице спешат редкие прохожие. Один тянет за собой елку. Интересный тип. На часах — без пяти двенадцать. Человек с елкой тоже смотрит под рукав и прибавляет ходу. Потом начинает бежать. Елка цепляется за кусты и сугробы. Человек бросает ее в сторону и мчится навстречу Новому году. Все правильно. Пора и нам…

— Вера! — кричу жене на кухню. Они с Анькой весь вечер сидят там, у плиты и телевизора. Не мешают папке. — Неси шампанское! Новый год все-таки!

К концу новогодних праздников отдаю статью Галке.

— Только, — говорю, — я не могу подписаться.

— Почему?

— Неудобно как-то. Ведь я сам работаю в ПМК. И получается, как бы критикую родную организацию за то, что ввязалась в стройку. Не забывай, я прораб на этом объекте.

— Хорошо, — говорит Галка, — используем псевдоним. Какой, например?

— Не знаю.

— Девичья фамилия матери?

— Ефимова.

— Так и подпишем: Сергей Ефимов.

Прошло несколько месяцев. Я снова уезжал в командировки, возвращался. Про статью забыл. Не до этого. Весна полноводная, ранняя. Линия без надзора валится. Надо дополнительно ставить угловые опоры, укреплять пасынками. Кое-где придется менять ригели, докручивать банты. Кабель на вставках начинает «мокнуть». Следует проверить концы на герметичность. В общем, круглые сутки в вездеходе. Приехал в город, а через два дня надо обратно. Утром бреюсь. Лицо черное, кожа задубела. Бритва не берет. Настроение мрачное.

Вчера опять был скандал. Вера стала трепать мою шевелюру и вдруг закричала: «Что у тебя на голове?» Вскочила. На подушке шевелилось маленькое существо.

— Ничего особенного, — говорю. — Обыкновенные вши.

— Какой ужас!

— А чему удивляться? Кругом жизнь. Нас окружают миллиарды бактерий. В животах глисты. В матрасах полно клещей. От этого никто не умирает.

Жена пригляделась:

— У тебя на волосах белые точечки…

— А, это, — выдергиваю пару волос. — Ничего страшного. Это личинки.

Вера отшатнулась:

— Боже, до чего ты докатился…

— А что ты хочешь? Живем в вездеходе. Спим вповалку. Моемся редко. Да и не смывается эта зараза водой. Готовим на кострах, едим руками…

— Прекрати. Ты стал совершенно невозможным…

— Да, за пять лет я одичал. Стал, как некоторым кажется, нечувствительным и грубым. Но кому-то надо там работать. Иди же сюда…

Жена брезгливо отшатнулась. Накрыла простыней детскую кроватку.

— Не подходи к ребенку! Я с тобой спать не буду. — Потащила одеяло на кухню. — Лягу здесь, на полу.

— Это еще почему?

Напрасно спросил. Ответ типовой, как наша пятиэтажка. «Ты мне жизнь испортил! Что я от тебя вижу? Одиночество! Пустоту! Стирку, уборку, глажку! Столько парней за мной ухаживало. И каких! Многие красивые, умные, интеллигентные хотели жениться на мне!»

Прямо шекспировские страсти в малогабаритной хрущевке: «О, нет в жизни справедливости!»

— Где ж ей быть, — соглашаюсь. — Может, и хотели на тебе жениться многие, а не повезло мне одному.

Лучше бы промолчал. Такое началось. Ну, вы знаете…

— Ладно, — говорю, — давай я на полу. Мне привычней.

Утром, побрившись, включил радио на кухне. Вдруг… Не может быть! Диктор в обзоре материалов областной газеты называет мою статью. А дальше, мама дорогая, коротко и емко излагает весь негатив: «сотни тысяч рублей закопаны в землю», «рушатся линии», «падают опоры».

«Что за бесхозяйственность? — это уже от себя задает вопросы обозреватель. — Куда смотрит промышленный отдел горкома партии? Почему до сих пор не уволен начальник ПМК?»

Вот накрутили. Многое, конечно, в статье было. Но так сгустить. Так сформулировать… А в конце диктор говорит: «Только благодаря автору статьи, журналисту Сергею Ефимову, широкой общественности стали известны все эти неприглядные факты».

У, е-мое!

Не успел позавтракать, уже стучат в дверь. Открываю. Стоит водитель начальника ПМК.

— Хорошо, что не спишь, — говорит. — Поехали. В конторе тебя давно ждут.

— Кто? — спрашиваю.

— Да, можно сказать, все. Там такое творится…

Приезжаем. Водитель сопровождает меня до кабинета начальника. Открываю дверь, а там — человек пятнадцать. Начальник, зам, главный инженер, секретарь парткома, руководитель профкома, ПТО, бухгалтер, главный комсомолец… — весь цвет конторы. Сидят, куревом чадят и газету областную перечитывают. Когда зашел, на меня все уставились.

— Читал? — спрашивает начальник, подняв газету.

Молчу.

— Читал? — спрашивает еще раз.

— В первый раз вижу, — говорю.

— Вот, твою мать! — сорвался парторг. — Почему мы с утра тут сидим? Заметь, всем активом! Бегом, как только услышали недобрую весть, партия, профсоюз, комсомол — все бегом на работу. А ты — первый раз видишь. Мы до дыр затерли, а ты — «первый раз». А меж тем — кто прораб на этом объекте? Да ты должен был вперед всех знать! Понял?

— Нет.

— На, читай, — говорит начальник.

Беру протянутую газету. Все исчеркано карандашом. Куча вопросительных знаков. Видно, что несогласно со статьей руководство. Читаю, а сам думаю: «На черта мне это было надо? И что теперь делать?»

— Прочитал?

— Ну.

— Понял?

— Что?

— Что корреспондент под нас копает!

— Да нет, — говорю, — вроде все объективно. Все виноваты.

— Что значит все? — взвился «актив». — Нет, вы слыхали?

— Только херню здесь пороть не надо! — резюмировал секретарь парткома. — Заказчик виноват! Объединение «Сенегалес»! И Малежмский леспромхоз! Понял?

— Короче, — говорит начальник, — бери статью. И по всем вопросам, которые я там отметил, пиши.

— Что писать?

— Как что? Опровержение в газету. Чего остолбенел? Иди.

Выхожу. «Вот влип, — думаю. — Черт меня дернул взяться за перо. Что делать?»

Сажусь писать ответ. Снова творческие муки. Ничего не получается. С другой стороны — приятно. В статье у корреспондента С. Ефимова все правильно сказано. Против фактов не

попрешь. Чувствую, с ответом получается неважно. Кое-что набросал для видимости…

Через час вызывает начальник:

— Ну что, готово?

Протягиваю ему текст. Начальник читает. Комкает листок и бросает в корзину.

— Перепиши.

Чуть позже захожу с новым вариантом. Начальник читает и снова раздраженно выбрасывает. Дает еще один шанс.

Третий вариант текста выводит его из себя окончательно:

— Ну что ты за человек?! Черт дал мне тебя в наказание. Смотри, как пишет корреспондент. Легко, красиво, раскованно, образно, точно. Материал не лишен юмора, я бы даже отметил — сарказма. Никаких оплошностей. Ошибок нет даже в мелочах. А какое знание деталей! Кстати, ты с ним не знаком?

— С кем?

— С корреспондентом.

— Откуда, — говорю.

— Естественно, — встревает секретарь парткома, — он же привык общаться только с алкашами и бывшими уголовниками.

— Я бы не стал так отзываться обо всем нашем коллективе, — отвечаю.

— Тише! — начальник еще раз бегло просматривает мой ответ. — «Уважаемая редакция. На публикацию в вашей газете статьи С. Ефимова можем сообщить нижеследующее». Ля-ля, ля-ля. Фа-фа, фа-фа. Ля-ля-ля.

Начальник отбросил листок.

— Тьфу, читать тошно, — в сердцах он снова бросил ответ в мусорное ведро.

— А знаешь, почему у тебя не получается? — начал размышлять секретарь парткома.

— Ну.

— Потому, что здесь, — парторг ткнул в меня пальцем, — извини за откровенность, тупой зашоренный прораб. А тут, — он уважительно коснулся статьи, — корреспондент областной партийной газеты. У тебя за спиной пьянь и рвань, в голове — диссидентские анекдоты. А у него — партия. И багаж знаний от классиков марксизма-ленинизма.

— Короче, иди и пиши, — скомандовал начальник. — Старайся.

— Безнадежно, — сказал парторг вслед, — ему все равно не приблизиться к высокому уровню товарища С. Ефимова.

Как в воду глядел. После обеда у меня забраковали еще два варианта. В конце дня начальству пришлось сдаться.

— Ладно, напишем сами. Но вопрос остается… — сказал начальник.

— Какой? — насторожился я.

— Вопрос в том, — сорвался с места парторг, — почему ты такой безграмотный, серый, тупой. Никакой божьей искорки. Ни построить, ни сказать, ни написать. От работнички! Пусть сегодня же выезжает на объект.

— Да, — махнул рукой начальник, — иди готовься.

— И чтоб знал, — зловеще сказал парторг, — телефонировали из обкома. Будет серьезное разбирательство.

— Да, — вздохнул начальник. — Ступай в кадры за командировочным… Мы сами напишем ответ в обком и газету.

Когда вернулся в приемную, услышал тревожный голос начальника:

— Но кто-то же дал им эти сведения…

— Это партийная печать, — горячо возражал секретарь. — Ей все известно. Все. Там — мозги! Были бы у нас толковые ребята, как этот корреспондент, мы бы горы свернули. А то присылают всяких недоумков. Ни украсть ни покараулить…

Спустя неделю на мой объект явился инструктор промышленного отдела Сенежского горкома КПСС. Молодой, энергичный, перспективный. Хорошо пахнущий. Чисто выбритый. Некий Анучин. Потребовал взять его с собой на линию.

Несколько дней он провел в «трудовом коллективе». Трясся вместе с бригадой на вездеходе. Мерз на линии. Ночевал со всеми в полуразваленной избе. Перед отбоем что-то долго записывал в блокнот, скрючившись над дрожащей свечой. Сначала Анучин отказывался с нами питаться. Понятное дело — брезговал. В сторонке грыз печенье, доставая его из черного портфеля. На второй день попросил тарелочку каши. На третий, основательно проголодавшись, вместе со всеми уминал макароны по-флотски. Из одной с нами кастрюли. Запивал чаем из брусничных листьев. Вскоре начал сморкаться в ноздрю. Отставил бритье, зарос щетиной. Малую нужду справлял, не отходя от костра, в конце смешно подергивая ногами. В общем, как-то быстро опустился. То есть стал нормальным человеком. Слабым пока.

Однажды оставили инструктора на линии без присмотра. Он тут же по горло провалился в ледяную жижу. Вытащили из болотины. У костра обогрели. Дали сухую одежду, спецовку, плащ с капюшоном. Кое-что поснимали с себя. На шестой день, после ночевки в вездеходе на мотках проволоки, на ящиках с болтами и изоляторами, накрытых матрасами со свалявшейся ватой, инструктор взмолился, чтобы его отправили домой. Сказал, что многое понял и во всем разобрался… Попросил еще раз уточнить, какое оборудование необходимо для сдачи объекта. Я все подробно написал. Хотя верил мало: столько лет обещаний. «Будет ли польза? — думаю. — Настанет ли „светлое завтра“, еще не известно. А сегодня всю ночь придется везти тебя, мил человек, по трясине до ближайшей станции. И это факт…»

— Так вы меня отвезете?

— Угу.

— Может, прямо сейчас?

— Сейчас некогда. Ночью отвезу.

— Хорошо, спасибо.

Поздно вечером собираемся в дорогу. Я выхожу из избушки пораньше. На небе яркий месяц, полно сияющих звезд. Хорошо: значит, нет тумана. Не потеряемся. Завожу вездеход. Отпускаю сцепление и для пробы разворачиваюсь на месте. Ледяная прозрачная корка разлетается на мелкие осколки. Темная вода бурлит под стальными траками. Инструктор спешно прощается со всей бригадой и ныряет под брезент вездехода.

— Готов? — спрашиваю.

— Всегда готов.

— Ну, тогда вперед! И, чтоб не утонуть в болоте, как говорится, газу до отказу.

Через месяц пришла телефонограмма из Сенежского горкома партии. Меня срочно приглашали на заседание бюро. «В связи с публикацией статьи С. Ефимова „О чем гудят провода“» — было подчеркнуто в тексте.

Приезжаю в горком. В сапогах и телогрейке. Не успел заехать домой переодеться. Глядят как на сумасшедшего. Дежурный ищет в списках приглашенных:

— Вы от кого?

Показываю телеграмму.

— От строителей.

— Ясно. От вашего ПМК здесь уже секретарь партийной организации.

— Куда идти?

— Второй этаж. В приемную.

Быстрым шагом взбегаю по ступенькам.

— Спокойней, товарищ! — слышится недовольный окрик. — И надо бы как-то поаккуратней с одеждой в горкоме. Ступайте.

В овальном кабинете первого секретаря горкома КПСС чисто, тепло. Обстановка аскетичная. По всему периметру кабинета расставлены стулья с коричневой дерматиновой обивкой. В центре большой ковер. На стенах классики марксизма-ленинизма. И портрет Леонида Ильича.

Осторожно, чтобы не ступить на ковер, боком двигаюсь к нашему парторгу. Кажется, всех смущает мой затрапезный вид. Телогрейку, конечно, я оставил в приемной. На мне линялый темный костюм кабельщика, мягко говоря, не новый.

— Мог бы приодеться для бюро, — шипит парторг. — Как все.

— Я не член партии, — отвечаю.

— Оно и видно.

В зале человек тридцать. Одно знакомое лицо инструктора Анучина. Он не подошел. Слегка кивнул и отвернулся. «Ладно, — думаю, — черт с тобой».

Внезапно открылась боковая дверь. Вошел первый секретарь горкома. Суровый и властный. С короткой стрижкой и мощным загривком штангиста. Тяжело опустился на стул. Зыркнул на всех стальными глазами. Секретарша дала список присутствующих.

— Кто здесь от строителей? Встаньте! — приказал властно.

Мы с парторгом заширкали стульями.

— Представьтесь.

Назвали имена и должности.

— Значит, товарищи, по милости этих вот головотяпов мы здесь собрались. Садитесь пока, — махнул он нам. — А есть ли уважаемый автор статьи журналист товарищ Ефимов?

Все начали оглядываться. Ефимова не было. Подбежал помощник. Стал что-то тихо объяснять…

— Очень жаль, товарищи. Будем надеяться, что подъедет. Ну а пока поднимайтесь, горе-работнички. Расскажите товарищам, как дурака валяете столько лет, переводите народное добро. Не стыдно?!

— Собственно, нет, — начинаю я первым. — Видите ли…

— На себя посмотрите, товарищ прораб! Как одеваемся, так и строим. Ровней стойте, когда с вами разговаривают! Ишь, сапоги он надел.

— Я с объекта…

— Один, что ли, работаешь? Работник. Сапогами он нас хотел удивить! К рабочему классу примазываешься?

— При чем тут…

— Молчи, молчи, — дергает за рукав парторг.

— Да мы, коммунисты, босыми ногами раствор месили! В мороз! Сапоги он надел…

И так минут десять. Про сапоги. Думаю: «Послать бы вас далеко. Да как-то… Духу не хватает. Хотя ситуация интересная. Один несет всякую чушь, другие, оцепенев, слушают. Может, у них так принято. Вон парторг. В отцы мне годится, а стоит. Молча, как миленький. Только кивает».

Наконец первый устал:

— Доложите. Только коротко.

Объясняем, что для сдачи не хватает станционного оборудования.

Секретарь поднял представителей заказчика. Досталось и им.

В конце совещания первый резюмировал:

— Казалось бы, товарищи, простой вопрос. А вот такие мудаки (широкий жест в нашу сторону) не в состоянии его решить. И только нам, коммунистам, по плечу выполнение сложных политических и экономических задач…

«При чем здесь политика?» — думаю.

— И еще. Партийная журналистика неусыпно стоит на страже социалистической собственности. Такие корреспонденты газеты, как товарищ С. Ефимов, своим зорким оком, острым журналистским пером вскрывают язвы на теле экономики. Словно прожектором освещают участки застоя. Жаль, что товарища Ефимова нет среди нас. Хотелось бы крепко пожать ему руку. Возможно, он в очередной командировке. — Секретарь горкома ткнул пальцем в нашу сторону. — Может быть, именно сейчас разбирается с такими же горе-работниками. С мудаками, выражаясь не для протокола… Горком, товарищи, сделал выводы из партийной критики. Вот проект решения бюро. Он будет направлен в обком КПСС и редакцию газеты. Не буду зачитывать. Скажу коротко и главное. Объект будет сдан в ближайшие сроки.

И действительно. В течение месяца в лесхоз чудесным образом поступило все недостающее оборудование. Две недели ушло на его монтаж и настройку. Невероятно, но уже летом мы сдали обрыдлый долгострой в эксплуатацию. Подписывая акты, я ощущал какую-то искусственность событий. Еще бы! Годами мы с товарищами сражались с ветряными мельницами. Переливали из пустого в порожнее. Месили болота, замерзали в снегах, много раз переделывая одно и то же, одно и то же… Трудились честно, с надрывом и… безрезультатно. Но вот явился мифический, призрачный, умный, талантливый партийный журналист С. Ефимов. И все чудесным образом изменилось. Одним движением пера он повторил деяние Геракла. Разгреб вековые залежи конюшен. Легко закатил сизифов камень прямо на вершину…

«Чего же, — думаю, — я безвылазно сижу в этом дремучем лесу, если в жизни существует такой простой и эффективный способ сделать людей хоть чуточку счастливыми».

Через три дня после сдачи объекта я написал заявление об уходе. Еще через месяц обивал пороги редакций газет, радио, телевидения в поисках новой работы. Надо мной откровенно смеялись. Спрашивали, где учился. Сколько у меня публикаций. С какими изданиями сотрудничал. Может быть, снимал? Редактировал? На руках у меня была вырезка моей лишь единственной и такой всесильной статьи «О чем гудят провода».

Во время бесед в редакционных кабинетах вокруг меня собирались красивые, хорошо одетые, модно причесанные интеллигентные люди. От них пахло дорогими духами и импортными сигаретами.

— Как вы сказали? Для чего решили идти в журналистику?

— В двух словах не объяснить…

— А вы попробуйте.

— Чтобы исправить окружающую действительность, — отвечаю.

— Вы серьезно?

— Разумеется. Это же так просто. Исправить мир. Особенно с вашими возможностями.

— С какими?

— Я хотел сказать — с возможностями журналистики, печати.

— Ага… — Длинная пауза. — Говорите, много лет проработали в тундре? Ну-ну.

Прошло двадцать лет.

Как-то возвращается дочь из университета. В тот день она поступала в аспирантуру.

— Пап, — говорит, — не пойму. То ли это был экзамен… То ли собеседование. Знаешь, какой странный вопрос задали мне в конце?

— Какой?

— Зачем вы хотите заниматься экологией?

— Что же ты ответила?

— Понятное дело. Сказала, что хочу исправить окружающий мир.

— И все?

— Целый мир. Разве этого мало?

— Тебя не взяли?

— Нет.

Вслед за паузой.

— Пап, а как ты догадался?

(обратно)

(обратно)

Прекратил существование

Кто в начале 90-х не знал в нашем городе Юрия Антоновича Баранкина — кандидата наук, доцента кафедры инженерных конструкций, архитектора, писателя, краеведа, любимца женщин, баловня судьбы?

Отвечаю честно — я не знал.

Скажу больше. В первый день работы на областном телевидении я даже не подозревал о его существовании.

Кто не читал книг и статей Юрия Антоновича по истории деревянного зодчества? Не восхищался его стихами в прозе о лучшем в мире (как он искренне считает) нашем чудном городе?

Кто не знал его трудов с подробным описанием каменных церквей, деревянных изб, особняков? С непременным упоминанием мезонинов, эркеров, фризов, наличников, карнизов, орнаментов, «узоров глухой или пропильной резьбы с особой игрой светотени».

Отвечаю. Я не читал всей этой мути.

Кто должен был в первый день работы на телевидении редактировать программу об исторических памятниках, сохранении архитектурного наследия, о будущем градостроительства?

Я. Кто же еще?

Ведь это я, бывший прораб, недавно явился в город из дремучего лесхоза. Я пять лет не вылезал из глухих северных лесов, монтируя телефонные линии вместе с сезонными рабочими и вчерашними зэками. И общался только с ними. На понятном нам языке.

Кто еще из горожан, плохо ориентируясь в лабиринтах улиц, не разбираясь ни в старых памятниках архитектуры, ни в новых кварталах города, должен был поддержать разговор на градостроительные темы? Кто обязан был давать ценные указания специалистам архитектуры?

Только я. Так получилось. Замкнулась цепь непредвиденных событий. По недосмотру меня, беспартийного строителя, взяли с испытательным сроком на телевидение. Журналистка, готовившая телепередачу, заболела, и я в первый же рабочий день был брошен на прорыв.

А кто должен был вести программу?

Разумеется, сам Юрий Антонович Баранкин. Ведь он никогда до этого не вел даже десяти минутную передачу. Не знал, в какую телекамеру смотреть, как приветствовать зрителей и по какому сигналу с ними прощаться… А здесь — полчаса эфира живьем, без записи. Кому же еще быть ведущим? Только ему.

А кого пригласили выступить в живом эфире?

Разумеется, человека, ни разу до этого не бывавшего в студии — краеведа и патриота города, добрейшего и наивнейшего Зосиму Петровича Казашникова.

«Зосима Петрович в последние годы жизни всю свою силу и энергию отдавал восстановлению старого города. Тщательно и с любовью изготовил макеты великолепных архитектурных шедевров. В картоне воссоздал навсегда утраченные памятники деревянного зодчества. Несколько работ привез в студию…»

Так было написано в сценарии, который мне передали за несколько часов до эфира.

На репетиции архитектор Баранкин и краевед Казашников живо обсуждали достоинства макетов, о чем-то спорили. Меня не донимали. Но перед началом прямого эфира все же подошли разгоряченные и взъерошенные.

— Товарищ редактор, — начал Зосима Петрович, человек лет шестидесяти, спокойный, тихий, похожий на доброго школьного учителя, которого непослушные ученики все- таки вывели из себя, — как вы думаете, почему я взялся за макет старого города?

— ?

— Совесть мучает. Слышали про такое? В молодости мне приходилось взрывать культовые сооружения. Разносить, так сказать, в пух и прах «тяжелое наследие царского режима». Благовещенскую церковь кто сносил? Я. Вместе с такими же дураками — комсомольцами. Троицкий кафедральный собор кто долбил киркой и ломом? Я. Вот этими вот руками. Я разрушал. — Голос Зосимы Петровича дрогнул, щеки начали мелко трястись.

— Зосима Петрович, не переживайте. Время было такое, — мягко останавливал его интеллигентный и обходительный Баранкин. — Что толку убиваться? Дело сделано. Зачем же так грубо — «сносил, долбил, взрывал, разрушал…» Скажите мягче. Мол, в тысяча девятьсот тридцать втором году Троицкий собор прекратил существование.

— Что значит «прекратил существование»? — горячился Казашников. — К чему эти обтекаемые формулировки? Напакостил — должен ответить. А то — «прекратил существование». Как Вы считаете, товарищ редактор?

— ?

— Нам хотелось бы услышать ваше мнение.

— Что вам сказать, — начал я, не имея ни малейшего понятия ни о предмете спора, ни о телевидении. Не говорить же, что сам впервые оказался в съемочном павильоне. Вспомнил слова тележурналиста, героя какого-то фильма. Журналист был талантливым и прогрессивным. Боролся с косностью и заскорузлостью областного руководства. Убеждал людей говорить правду с экрана. Его гнобил партийный аппарат. Картину недавно видел в клубе лесхоза.

— Как вы считаете, товарищ редактор?

Я повторил слова героя фильма. Не полностью, конечно, что отложилось:

— Держитесь в кадре раскованно и непринужденно. Поменьше официоза. Пусть это будет беседа заинтересованных людей, профессионалов, ищущих истину в научном споре…

— То есть, — попытался уточнить неугомонный Зосима Петрович, — как сказать-то? Собор был разрушен?

— Лучше — «прекратил существование», — настаивал Ба- ранкин.

— Не забывайте, — говорю, — за вами наблюдают сотни тысяч телезрителей. Соблюдайте выдержку и корректность.

— Так как же?..

К счастью, прозвучала команда режиссера: «Внимание! Минутная готовность!» Режиссер давал указания по громкой связи откуда-то сверху. Мы с ним почти не поговорили. Он все время куда-то спешил. То отсматривал и монтировал старую кинохронику. То руководил установкой декораций. То слушал музыку к передаче. Короче, в отличие от меня, занимался делом. Сейчас он возвышался за огромным тройным стеклом, упершись руками в пояс. Фалды его клетчатого пиджака слегка оттопыривались. Перед ним был пульт и множество небольших телеэкранов. Рядом сидел молоденький ассистент. Сзади, за вторым пультом, расположился звукорежиссер. Все они глядели то на нас через панорамное стекло, то на мониторы.

Баранкин занял место ведущего программы.

— Как я узнаю, когда начинать? — щурясь от яркого света, поинтересовался он.

— Загорится огонек на этой камере, и я тихонечко щелкну пальцами, — сказал ведущий оператор Сирякин. Он появился в студии за несколько минут до эфира. Держался уверенно, говорил резко. Собранный, немногословный, энергичный. Мне показалось, что режиссер его побаивался. Во всяком случае, когда в телестудию вошел Сирякин, перестали звучать команды с режиссерского пульта. И всем начал распоряжаться ведущий оператор.

— Я сделаю вот так, — еще раз сказал Сирякин и негромко щелкнул большим и средним пальцами.

— А когда заканчивать передачу?

— Мы вам дадим знать.

Помощник режиссера, томная молчаливая Зося, вывела Казашникова из кадра. Напудрила его округлое лицо.

— Это зачем? — спросил я.

— Как зачем, — хмыкнула она, — чтоб не бликовал.

Придерживая волосы, Зося надела черные наушники с короткой антенной.

— А они для чего?

— Кончайте разговоры, — недовольно сказал Сирякин. Кажется, он еще хотел спросить, кто я такой, узнать, почему чужие люди в студии. Не успел.

— Даю обратный отсчет, — скомандовал режиссер.

Я еще раз заглянул в сценарный план. Он был лишен художественных изысков. Прост, лапидарен и ясен. Даже мне.

Баранкин начинает передачу один в кадре.

Объявляет тему.

Комментирует черно-белую кинохронику.

На экране видны старинные здания, церкви, соборы, особняки.

Затем — павильон. Баранкин приглашает в студию Зосиму Петровича Казашникова.

Тот появляется с «сюрпризом» для телезрителей — макетом Троицкого кафедрального собора.

Так все и было. Вначале.

После кинохроники Баранкин, улыбнувшись, поприветствовал телезрителей и объявил тему передачи. Затем продолжил:

— Сегодня у нас в гостях историк, краевед, патриот города, неутомимый труженик Зосима Петрович Казашников. Здравствуйте, Зосима Петрович.

В кадре появился Казашников с огромным макетом Троицкого собора на вытянутых руках. Он с недоумением посмотрел на Баранкина.

— Здоровались уже, Юрий Антонович.

— Когда же? — притворно удивился ведущий.

— Только что. Перед началом.

— Ну, а телезрители, — Баранкин повернулся и дружески мигнул в глазок объектива, — они вас еще не видели…

— Извините, не подумал, — простодушно сознался Зосима Петрович. Он повернулся затылком к камере и сделал поклон Баранкину. — Здравствуйте, уважаемые телезрители! — При этом спина Казашникова перекрыла объектив.

Операторы потащили большие студийные камеры к заднику, чтобы, развернувшись, снять лицо Зосимы Петровича. Кабельмейстеры дружно потянули за ними уложенные в бухты тяжелые кабели. Всех опередил Баранкин. Он выскочил из-за стола. Снова повернул Казашникова… спиной к камерам, и они вместе сделали низкий поклон в пустоту:

— Здравствуйте, дорогие товарищи!

Зося и операторы, стараясь не попасть в кадр, начали жестами их разворачивать:

— Садитесь за стол. За стол.

Баранкин и Зосима Петрович, ослепленные мощными прожекторами, ничего толком не могли разглядеть. Пришлось вмешаться. «Редактор я или кто? Пора как-то проявить себя». Я взял за руки участников передачи и усадил их за стол. Поправил микрофоны и молча вышел из кадра. Как-то даже не сообразил, что делаю все это в прямом эфире на глазах у изумленных телезрителей.

— Смело, — прошептал осветитель. Он показал мне большой палец — такого еще не было. Потом беззвучно заржал, прикрыв щербатый рот двумя руками.

Задергался монтировщик и начал медленно сползать со своего места на втором ярусе.

— Вы что там, с ума сошли? — заорал с пульта по служебному каналу режиссер. Он подскочил к широкому стеклу.

Начал возбужденно исследовать глазами павильон. — Какого черта лезете в кадр? Что там у вас творится?

— Это кто? — приподняв наушники, сдавленным шепотом спросил у Зоей оператор Сирякин. Лицо его было перекошено.

— Наш новый редактор, — прошептала в ухо Сирякину Зося. — Это его первая работа.

— Передайте, если он еще раз сунется в кадр, я его прикончу, — сдержанно пообещал Сирякин. — Это будет его последняя работа. Идиот.

— Вам лучше выйти из студии, — подойдя ближе, тихо посоветовала Зося, — иначе Сирякин вас убьет.

— Спокойно, — шепчу, — пусть каждый занимается своим делом. Я же никого не учу снимать.

Во время нашего короткого разговора Сирякин зло и вызывающе смотрел на меня. Я ответил таким же долгим и пристальным взглядом. Точь-в-точь как герой-журналист из фильма. «Надо сразу же себя поставить. Держаться уверенно и с достоинством, — подумал я. — Этим наглым операторам только дай волю. Сожрут и не подавятся».

Наконец в павильоне все стихло. Баранкин и Казашников продолжали сидеть молча. Сирякин пощелкал в воздухе, мол, говорите…

— А что это у вас в руках, Зосима Петрович? — начал светским тоном Юрий Антонович.

Казашников, не выпускавший из рук макет, удивленно посмотрел на ведущего.

— Я спрашиваю, что вы с собой принесли, уважаемый коллега?

Баранкин выразительно скосил глаза на макет.

— Юрий Антонович, — в голосе Казашникова послышались нотки обиды. — Битый час я рассказывал вам, что это… этот макет… Я, конечно, могу повторить все сначала…

— Да уж, будьте любезны.

Зосима Петрович дернул плечом и осмотрелся. От волнения у него начисто перепутались репетиция с эфиром.

Увидев меня, он глазами спросил, надо ли и вправду повторять еще раз то, что так долго на прогоне рассказывал Баранкину.

Я энергично закивал — конечно. Это безумно интересно. Это стоит изложить еще раз.

— Так вот…

Казашников вновь начал рассказывать историю о восстановлении разрушенных архитектурных памятников:

— …Я сам, вот этими руками ломал, сносил, долбил Троицкий собор…

Баранкин многозначительно покашлял и выразительно посмотрел на Зосиму Петровича:

— И в тысяча девятьсот тридцать втором году… Он что?

— Мы его взорвали.

— ?

— И он прекратил свое существование, — вспомнил Казашников. — Так?

В павильоне возникла небольшая пауза. Казашников понял, что сказал не совсем так, как хотел ведущий. Чтобы сгладить неловкость, он быстренько добавил:

— Многие считают, что на месте великолепного Троицкого собора построен драматический театр. Это не совсем верно. На развалинах культового сооружения по решению большевиков был установлен памятник Ленину, а драм- театр возведен ближе к Главпочтамту… Причем монумент Ленину — так себе. Никакой, разумеется, художественной ценности он…

Зосима Петрович осекся, встретив стальной взгляд Юрия Антоновича. Даже свободомыслящий и прогрессивный Баранкин знал, что можно говорить в открытом эфире, а каких тем лучше не касаться. После такой программы ему светил как минимум выговор по партийной линии. А еще — неприятный разговор с секретарем обкома по идеологии и долгое отлучение от коммунистической прессы (другой же в то время не было).

В том, что это мой первый и заключительный опыт редакторской деятельности, я почти не сомневался.

— Храмы разрушали не только в нашей области. Это происходило на всей территории Советского Союза, — тем временем выгораживал местное руководство Зосима Петрович. — Так, Юрий Антонович?

Баранкин не отвечал. На всякий случай он отодвинулся и сел вполоборота к гостю, прикрыв глаза рукой. Чтобы еще раз оправдать местных коммунистов, Зосима Петрович громко произнес:

— Это по приказу свыше власть отправляла священнослужителей в лагеря, на Колыму, Соловки. И не только их. Вспомним раскулачивание, коллективизацию…

В эфире послышалась громкая дробь. Это Баранкин, задумавшись, стал нервно бить пальцами по столу. При этом он все время глядел куда-то в сторону. Звукорежиссер «вывел» микрофон из эфира.

В студии повисла гнетущая тишина. Разговор не получался. Казалось, ни ведущий, ни гость не собирались продолжать беседу.

«Может быть, ждут, когда истечет время? Но его полно. Надо что-то делать! Что делать? — нервно размышляю я. — Ну, сделай что-нибудь, редактор! Иначе обязательно уволят».

Я схватил какой-то листок и мигом написал: «Юрий Антонович, время еще есть. Осталось двадцать минут. Потяните».

С этой запиской направился к ведущему. Сирякин, заметив передвижения, насторожился.

— Стой, стой на месте, — прошипел он и замахал руками. Я сделал ответный жест, мол, все в порядке.

«Ошибок не повторяем, — лихорадочно соображал я. — Перед камерой не суетимся. А сделаем вот так: на полусогнутых, за выступающими, за выступающими… За ними меня никто не увидит. Передам им незаметненько бумажку. Пусть успокоятся и продолжают диалог».

Согнувшись, подбираюсь сзади к Баранкину. И вдруг… Вижу на контрольном мониторе: рядом с двумя участниками программы возник третий — согбенный человек с красным испуганным лицом и мятой бумажкой в вытянутых руках…

«Кто это? — с ужасом вглядываюсь. — Ба, так это я. Впервые вижу себя по телевизору. Ну и рожа. Господи, надо хотя бы улыбнуться. А то зрители подумают черт знает что».

Какое-то время пытаюсь изобразить улыбку на экране. И надо бы уходить. Да неудобно. Как-то не по-человечески. Пришел — ушел. Ни здрасьте ни до свидания. Может, помахать?

Вдруг (последнее, что вижу на мониторе) чья-то рука появляется сбоку и вышвыривает меня из кадра. Падая, я цепляю штатив с осветительным прибором. Грохот в студии невообразимый.

— Убью! — отрывисто шепчет мне в ухо Сирякин. Он придавил меня за горло к полу. Я поднимаю руки. Точнее, вытягиваю их вдоль шершавого покрытия. «Сдаюсь».

Хватка на шее ослабла.

— Спокойно, — говорю. — Продолжаем работу.

Тяжело дыша, поднимаемся. Сирякин быстро возвращается к камере. Наводит фокус. Щелкает пальцами, мол, Юрий Антонович, продолжайте. Тот — ни в какую. С опаской глядит в мою сторону. После третьего щелчка, наконец, стал что-то говорить, поминутно останавливаясь. Будто о чем-то беспокоясь.

«Наверное, думает, что время кончилось, — мгновенно проносится у меня в голове. — Надо спасать программу. Редактор я или кто? Надо как-то проявить себя. А то скажут, чем занимался во время передачи? Как помогал? Что делал? Я все подробно объясню. Может, оставят?»

В углу, с крышки студийного рояля, беру чистый листок и еще раз пишу текст. На этот раз — крупно, телеграфным шрифтом: «ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ. ПОТЯНИТЕ!» Осторожно подбираюсь к Сирякину с тыла. Слышу, вроде участники передачи оживились. Опять начали разговаривать. Общаются. Что-то обсуждают. «Молодцы, — думаю, — не растерялись. Ничего, лишнее предупреждение не помешает». Я медленно подбираюсь к оператору. Вот его спина, мощная и широкая. Короткая шея, черные с проседью волосы, редеющие на макушке. Уши прикрыты наушниками. Из них доносится недовольный голос режиссера. Я осторожно поднимаю листок с текстом над головой Сирякина.

«ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ. ПОТЯНИТЕ!»

Баранкин не замечает. Оживленно беседует с Казашниковым. Я поднимаю листок чуть выше. Не видят. Наконец- то разговорились. Молодцы. Я вытягиваюсь на носочках. Баранкин на полуслове делает паузу. Долго пытается разглядеть, что написано. Яркий свет прожекторов ослепляет. Он прикрывает глаза ладонью.

— Я вижу… Кажется, наш редактор дает сигнал, что время передачи подошло к концу, — импровизирует Баранкин.

Сирякин поворачивается. Вижу его изумленное лицо. Я опускаю листок и показываю текст. Ничего особенного.

— Мы еще не успели рассказать много интересного, — забеспокоился Казашников.

— На этом мы заканчиваем программу, — настаивает Баранкин. — Всего доброго, уважаемые телезрители.

— До свидания, — разочарованно прощается с ним Зосима Петрович. — А как же остальные макеты?

— Как-нибудь потом, — вставая с места, говорит Баранкин. Он потягивается и нервно зевает. — По-моему, хреноватенько получилось. Зосима Петрович, что вы полезли со своим Лениным, ей-богу!

— Действительно! Дался вам этот чертов вождь! — я решительно вхожу в кадр, делая свое первое редакторское замечание.

Это последнее, что видят и слышат телезрители.

Оказывается, еще не успели выйти из эфира…

Зазевавшийся молоденький ассистент тут же схлопотал подзатыльник от режиссера. Светящиеся табло «эфир» и «микрофон включен» немедленно гаснут.

— Конец, — говорит обалдевший режиссер по «громкой». — Накрылась квартальная премия.

Поворачиваюсь. О боже! Из глубины павильона, бешено вращая глазами, шаг за шагом на меня движется Сирякин.

«Кто же знал?» — самокритично развожу я руками…

Сирякин неторопливо снимает наушники и резко бросается в мою сторону.

Еще мгновение — и он, наконец, узнает, что у молодых, начинающих журналистов есть одно важное преимущество. Они бегают гораздо быстрее старых и о-очень… ну о-очень опытных операторов…

(обратно)

(обратно)

Ночь спустилась на землю

— Лейтенант Богачев, ваша специальность?

— Дальняя и космическая связь, товарищ полковник.

— А где работаете?

— На телевидении.

— Кем?

— Редактором, товарищ полковник.

— По документам вроде был строитель. Теперь, значит, журналистом заделался?

— Можно и так сказать, товарищ полковник.

— Эк, как вас бросает, — неодобрительно покачал головой командир полка Клячин. — Поставьте его, — скомандовал он нашему комбату, майору Ширяеву, — поставьте его на дрова. Подальше от штаба и техники. Ближе к печкам. Пусть обеспечивает батальон теплом. Журналистов нам еще не хватало.

По правде сказать, журналистом я еще не был. Только недавно устроился на областное телевидение. Редактировал всего две программы — по архитектуре и сельскому хозяйству. Затем дали повестку на военные сборы. Два дня назад главный редактор студии телевидения Виктор Зиновьевич Фрайман пригласил в кабинет и торжественно объявил:

— Несмотря на провал очередной вашей программы, мы решили дать вам еще один шанс как-то себя проявить. Более того, скажу прямо, — в голосе редактора послышались задушевные нотки. — Именно сейчас вы очень, очень нужны студии…

Не скрою, это было приятно. Еще вчера обещали уволить, а сегодня все изменилось. Утром даже прислали машину. Запиской вызвали к руководству. Значит, ценят. Есть, видимо, у меня кое-какие задатки.

— Пришла разнарядка из военкомата, — продолжал Фрайман. — На военные сборы надо отправить человека. Лучше вашей кандидатуры не подобрать. У вас нет своего цикла. Нет анонсированных передач. Да и делать, собственно, вы пока ничего не умеете. В общем, Сергей, поезжайте на службу. Привезете хорошую характеристику, материалы для новых сюжетов — оставим.

— А…

— Если нет — уволим. Окончательно. Не сомневайтесь. Надеюсь, вы помните, что взяли вас с испытательным сроком?

— Не я на этом настаивал…

— В общем, служите, а там посмотрим.

Через сутки я уже был в лесу, в составе батальона связи. Слева, справа и за спиной тянулись шеренги таких же неудачников, отловленных военкоматом на двухмесячные сборы. Командир полка Клячин знакомился с офицерами запаса. Задавал короткие вопросы. Иногда назначал на должности. Затем в сопровождении комбата двигался дальше, вдоль неровной шеренги. Процедура затягивалась. Шел мокрый снег. Полураздетые осины, березы, чахлые ели мелко дрожали, никого не спасая от промозглого ветра. Полковничьи сапоги громко чавкали, оставляя размытые следы на глинистой почве. Они быстро заполнялись мутной водой. Все напоминало сюжет кинохроники — смотр войск батьки Махно в Гуляйполе… «Партизаны» стояли в мятых шинелях, кое-как перетянутых ремнями. На ногах — сапоги, валенки с галошами, полуботинки. Как и у Нестора Ивановича, обмундирования на всех не хватило.

Нам хотя бы обещали довезти.

После короткого разговора с комполка определилась моя новая военная специальность — лесоруб, кочегар, истопник. Командир печек, в общем.

На дрова так на дрова, я молча смирился с назначением. Хотя при других обстоятельствах непременно потребовал бы определить по специальности — дальняя и космическая связь.

Теперь же, с учетом моего шаткого положения на телевидении, служить надо было доблестно и примерно. Без скандалов и происшествий. Не важно, кем и где. Связистом, кашеваром или истопником — все равно.

Ладно. Забыли.

Для заготовки дров в мое подчинение выделили несколько бойцов. Таких же «партизан», как я. Закрепили автомобиль ГАЗ-66 с крытым фургоном и водителем. На складе выдали три пилы двуручных «Дружба-2», колуны и топоры. Задача была несложной: с утра объезжать окрестные леса, пилить и рубить сухостой, грузить чурки в машину. После обеда — колоть дрова и топить буржуйки в дырявых армейских палатках.

Каждое утро в лагере начиналось с построения и развода. Столько-то человек на кухню, на дрова, на траншеи. Десять бойцов — к комполка на дачу… Не отдыхать, естественно. Остальные — в кунги, работать с аппаратурой. В спецмашинах с высокими мачтами-антеннами занимались шифровкой и дешифровкой. Учились печатать на телеграфных аппаратах в темноте и с закрытыми глазами. Многие специалисты тайком от кадровых офицеров перестукивались с радиолюбителями из Европы.

А вот протянуть километр провода от штабной палатки до КПП, установить там телефонные аппараты как-то не получалось. Слишком примитивное занятие для настоящих профессионалов.

— Лейтенант Рассказов, когда? — заканчивал по утрам развод неизменным вопросом командир батальона майор Ширяев. Это был высокий, худой, веснушчатый «паренек» лет сорока. В отличие от многих офицеров майор хорошо сохранился. Замечено, что военные либо стремительно набирают вес, обзаведясь брюхом, одышкой, красным лицом и пухлыми щеками, либо надолго консервируются, сохраняя хорошую форму, осанку и выправку. Таким был Ширяев. Он обладал еще сильным, звонким голосом. На высоких нотах давал громкие и четкие команды. Ему не хватало малого — добиться их выполнения.

— Рассказов, когда, наконец, будет связь с КПП? — раздраженно потребовал ответа Ширяев, задержав лейтенанта у штабной палатки.

— Вы меня знаете, товарищ майор. Без работы я дурак, — привычно оправдывался Рассказов. В отличие от майора он был невысокого роста, не по годам вялым и тучным. — Но тянуть нечем. ПРППМа нет.

— Как нет? — возмутился майор Ширяев. — Куда дели шестнадцать бухт?

— На стратегический объект, товарищ майор.

— Какой такой объект?

— На объект первостепенной важности.

— Не морочь голову. Сперли?

— Не совсем.

— Спрятали, а пропить не успели?

— Обеспечили дачу товарища полковника городским телефоном, — терпеливо объяснял лейтенант Рассказов. — В целях оперативного управления, конечно. Вы же сами приказали…

— Когда?

— Три дня назад. Когда был нетрезв.

— Кто?

— Я, товарищ майор.

Майор слегка покраснел, фыркнул, но не отступил.

— И что, ушли все шестнадцать?

— Так точно, — не краснея подтвердил Рассказов.

— Я ведь могу и проверить.

Лейтенант пожал плечами. Мол, дело хозяйское.

— А где полевка?

— Ну, вспомнили. Давно обменяли.

— На что?

— На тушенку.

— Ее куда?

— Комиссия была из штаба, товарищ майор, — расплывчато объяснял Рассказов. — Вы же помните… Ну, когда закуска кончилась. Вы тогда еще приказали выдать каждому по ящику в дорогу…

— Так. Все, прекращаем разговоры. Еще раз ставлю задачу — немедленно обеспечить связь штаба с контрольно-пропускным пунктом. Любыми средствами.

— Где ж…

— Молчать.