История — это образ, при помощи которого воображение человека стремится почерпнуть понимание живого бытия мира по отношению к собственной жизни и таким способом придать ей углубленную действительность.

О. Шпенглер

Говори о самом личном, говори об этом, одно только это и нужно, не стыдись; об общественном говорится в газете.

Э. Каниати

Эти слова продиктованы ясным сознанием трагичности человеческого существования вообще — и пониманием России как наиболее абсолютного к нему приближения.

И. Бродский

Посвящаю Ирине Глебовой

Предисловие

). В ней, как мне представляется,

). И так было всегда (в последние столетия). Не случайно большинство реформ — от Петра до наших дней — несет на себе печать упрощеченства. Иными словами, складывающаяся постепенно сложность социальной ткани, увеличение ее разнородности начинают угрожать каким-то важнейшим, принципиальным первоосновам традиционного

Русская мысль, Система русской мысли и Русская Система (опыт критической методологии)

Философия — отыскивание

сомнительных причин в

обоснование того, во что

веришь инстинктивно.

Олдос Хаксли

Философия — это усилие,

связанное с проверкой всех

очевидностей.

Лешек Колаковский

Кроме нашего знания, мы все

же ничего не имеем, с чем

можно было бы сравнить

наше знание.

Иммануил Кант

Русская философия ведет постоянную

борьбу с кантианством.

Семен Франк

В конце концов нам ничто не

мешает отказаться от

философии ради истины.

Семен Франк

) и Б. Гройса ().

) (как и понять «тайну» Пушкина, которую он унес с собой в могилу). А помимо этого необходимо ответить на вопрос: почему, находясь

лат. — так называлась главная книга Николая Кузанского, учителя и «первоисточника» Франка).

)

Русская власть и исторические типы ее осмысления (или: Два века русской мысли)

Но тебя опишу я,

Как свой Витебск — Шагал.

Анна Ахматова

Constitutional state и русское государство

В 1921 г. известный ученый Р.Ю. Виппер подводил итоги свершившихся событий. «Произошло все как раз наоборот предвидению теории — мы притягивали историю для объяснения того, как выросло Русское государство и чем оно держится. Теперь факт падения России, наукой весьма плохо предусмотренный, заставляет … проверить свои суждения. Он властно требует объяснения, надо найти его предвестия, его глубокие причины, надо неизбежно изменить толкования … науки». — С тех пор с «Русским государством» произошло еще много чего — оно возрождалось, вновь «падало», вновь пыталось возродиться. Однако «толкования науки» так и не изменились. То есть до сих пор мы не удосужились разработать методологию, с помощью которой можно

адекватно описывать, изучать, анализировать феномен русского государства. Более того, большинство исследователей даже не подозревают, что «Русское государство» есть нечто в высшей степени специфическое. И оно весьма отличается от того, что мы привыкли называть государством…

Дело в том, что в современной науке под псевдонимом «государство» скрываются различные, по своей природе очень далекие друг от друга типы власти. Государство Древнего Рима, государство инков, государство Китая и т. д. Говорят: да, все это — государства, хотя и несхожие. С этим можно было бы, наверное, согласиться, если бы не одно обстоятельство.

На всех основных европейских языках «государство» звучит одинаково: state, Staat, etat, stati, estado (от латинского status). Этот термин возник относительно недавно — четыре столетия назад. Раньше для обозначения властного устройства европейцы использовали другие понятия: polls, res publlca, civitas, regnum, imperium и т. д. В XVI–XVII вв. в европейском самосознании и природе европейского социума происходят фундаментальные сдвиги. Реформация, гуманизм, созревание капитализма, возникновение наций, постепенное разрушение сословной организации, рождение идеи прав человека и вообще нового понятия о праве — в определенном смысле все это события одного ряда, свидетельствующие о наступлении принципиально новой эпохи. Государство (state) также «событие» из этого ряда. Оно, повторяю, есть форма организации не власти вообще, но — того типа власти, который характерен для Западной Европы начиная с XVI–XVII столетий (а затем и «дочерних предприятий» фаустовской цивилизации по всему свету). A «state» есть понятие, с помощью которого описывается этот (и никакой другой!) тип власти.

По поводу происхождения и природы государства (state) очень важные наблюдения были сделаны Карлом Шмиттом: «Государство (Staat) … есть в высшей степени единичное, конкретное, обусловленное временем явление, которое следует датировать эпохой с XVI по XX столетие христианского эона и которое вышло из этих четырех веков, из Ренессанса, Гуманизма, Реформации и Контрреформации; оно есть нейтрализация конфессиональной гражданской войны, а также специфическое достижение западного рационализма и т. д. Государство есть по преимуществу продукт религиозной гражданской войны, ее преодоление посредством нейтрализации и секуляризации конфессиональных фронтов, т. е. детеологизация».

Итак, государство (state) явилось (во многом) и результатом, и способом выхода из полуторастолетнего кровавого конфессионального конфликта. Причем результатом и способом весьма своеобразным. Ни одна из конфессий не одержала победу. Однако не победила и «дружба» между католиками и протестантами. Компромисс был достигнут путем выхода из сферы религиозного. Произошла, по словам К. Шмитта, «детеологизация». Детеологизация сознания и социума. Самоидентификация человека не только по конфессиональному, но и вообще по религиозному принципу уступила место самоидентификации по принципу государственно-политическому (или национально-государственному). Религиозное как таковое вытеснялось из сферы властных отношений. Строилась новая Вселенная — антропоцентричная. Теоцентричный мир был отправлен на свалку истории. State и есть властное измерение антропоцентричной европейской цивилизации последних четырех веков.

Но подчеркнем: Бог не был изгнан из этого brave new world. Он «лишь» перестал быть смысловым центром этого мира … Государство (state) лишь отчасти пришло ему на смену; как мы понимаем, ни о какой полной «смене вех» не может быть и речи. К. Шмитт роняет: «Государство: от христианской веры к объективному разуму», «Левиафан — смертный Бог, Deus mortalis». — «Объективный разум» и «смертный Бог» — два лика нового универсума. За «объективным разумом» стоят европейская наука, Гегель со всей его проблематикой, включая апологию государства (state), социальные революции и т. д. «Deus mortalis» — это ужас перед неотвратимой бездной смерти («то вечности жерлом пожрется»), которая открылась после детеологизации мира. Это ужас похотей человеческих, сбросивших державшую их в узде Высшую Волю. Похотей, ведущих к смерти. «Desire of power that ceaseth only in death».

Государство (state) и становится «защитой» от этого страха смерти. Фасадом перед ее «лицом». Одновременно государство есть результат страха, охватившего европейцев в холодной неуютности победившего гуманизма. Это позже сентиментализм и романтизм сделают этот мир более теплым и приятным. И западный конституционализм во многом явится плодом этих (разумеется, и других) коллизий, новаций, «необходимостей». Тот же К. Шмитт фиксирует: «…право на религиозное заблуждение стало основой современного конституционного права». То есть конституции рождаются там и тогда, где и когда «религиозное» в социальном отношении становится относительным. Конституционное государство — это примета мировоззренчески-релятивистского мира. Но оно невозможно (по сути, а не как прикрытие чего-то иного) в социумах теоцентричных и атеистических.

Constitutional state возникает в обществе посюстороннего консенсуса, где религия — частное внутреннее дело человека. «Выдвинув положение о том, что человек не нуждается в посредниках для общения с Богом, он (Лютер. — Ю.П.) заложил основы европейской демократии, ибо тезис "Каждый сам себе священник" — это и есть демократия». В этих словах «схвачено» содержание современного Запада — христианская поли-субъектность, полагающая отношения человека с Богом делом сугубо внутренним, личностным, интимным. И потому общественный договор, социальный консенсус строится здесь относительно ценностей «предпоследних» (политических, правовых, экономических и т. д.). Религиозно-метафизическое выведено за пределы социального порядка, выведено за штат (дословно: за Staat, state, etat).

Потому-то главный субъект западных конституций — гражданин, гражданское общество, нация. Последняя является способом, средством, путем интеграции всех элементов гражданского общества в политическое единство — государство. Именно с этой целью (интеграция) нация создает конституцию. Но в основе всего, скажем об этом еще раз, человек — гражданин, живущий в секуляризированном, антропоцентричном мире, поделенном на публичную и частную сферы. Это — homo occidentalism.

Подчеркнем: современное государство (state) есть по преимуществу государство конституционное, живущее по духу и букве Основного закона! Поэтому его природа и зашифрована в конституционных текстах. Следовательно, необходимо четко представлять себе, чем является современная Конституция. Сделаем это, опираясь на воззрения двух классиков социальной мысли XX столетия (кстати, антагонистов), — Карла Шмитта и Ганса Кельзена.

Конституция непременно соответствует императиву гражданских свобод и содержит твердые гарантии этих свобод. Причем под свободой здесь прежде всего имеется в виду гарантированная законом свобода индивида от государства. В Конституции подобная свобода закрепляется следующим образом: признаются основные права, фиксируются принципы разделения властей и участия народа в законодательном процессе. Провозглашение в Конституции основных прав означает, что общество усвоило идею свободы. Осуществление же принципа разделения властей свидетельствует о том, что идея свободы получила организационные гарантии против возможных злоупотреблений властью со стороны государства.

Конституционное государство есть законническое государство в том смысле, что единственной формой его вмешательства в сферу свободы индивида является вмешательство, основанное на законах. Да и оно рассматривается как исключение. В подобном государстве правят законы, а не люди. Администрация же руководит только в том смысле, что следует существующим позитивным нормам. Легитимность конституционного государства обусловлена законностью всех действий его властей.

Государство, построенное по канонам идеально-типической конституции, контролируется обществом, занимает по отношению к нему служебное и подчиненное положение, отождествляется с системой норм. «Это — нормы или процедуры и больше ничего» (К. Шмитт). «Государство понимается как правопорядок»; «государство есть относительно централизованный правопорядок» (Г. Кельзен). Важнейшей организационной характеристикой такой государственности является независимая судебная система.

Это шмиттовско-кельзеновское понимание «идеи» Конституции необходимо дополнить следующим. Задача Основного закона состоит не только и не столько в «освящении» той или иной властной структуры, а в

упорядочении открытого (по своей природе)

политического процесса. Видеть в Конституции нормативное закрепление

определенной формы правления — значит, обеднять ее содержание. Это —

открытая норма, в рамках которой возможны как сегодняшняя политическая система, так и некие другие ее варианты в будущем. «Любая конституция рисует не одну, а множество схем правления, построение которых зависит от расстановки сил в данный момент. Различные политические режимы могут … функционировать в одних и тех же юридических рамках», — писал двадцать пять лет назад Морис Дюверже.

Конституция как норма, упорядочивающая политическую жизнь, имеет два измерения.

Первое: сила, организующая и регулирующая институциональную систему правления.

Второе: регулятор

своего собственного изменения, а следовательно, и этой системы. Соответственно, конституционные нормы должны иметь различную степень жесткости. Наиболее жесткие, наиболее трудноизменяемые — это нормы, в наименьшей мере предопределяющие политическую деятельность (например, регулирующие права человека). Самые гибкие — нормы, регулирующие процесс отправления власти, т. е. нормы, в рамках которых совершается выбор в пользу конкретной организационной формулы.

Кроме того, «идеально-типическая» Конституция обязательно закрепляет принцип

функционального разделения власти на

три ветви, каждая из которых в большей или меньшей степени соответствует трем сферам жизнедеятельности современного социума: 1) гражданскому строю, т. е. области «субъективного» и гражданского права, личной свободы, частной автономии; 2) административному строю или системе — области централизации и сосредоточения государственной власти, социального обеспечения, авторитарного руководства; 3) конституционному строю, т. е. конституции, понимаемой одновременно и как пространство, в котором происходит самоограничение государственной власти, и как способ этого самоограничения — установление

правильного соотношения (и в этом смысле равновесия) между различными государственными органами. Это — сфера

децентрализации власти, ее

непосредственного функционального разделения.

В соответствии с таким подходом орган народного представительства, власть законодательная, корреспондирует конституционному строю, является главным его выразителем, исполнительная власть, правительство (government) — административному строю, а судебная власть — гражданскому (суды-то и существуют прежде всего для того, чтобы защищать субъективные права личности как от повреждения их другими гражданами, так и от нарушения их государством).

Весьма удачное, на мой взгляд, определение Конституции дал восемьдесят пять лет назад русский юрист Е.В. Спекторский. По его словам, она «обещает много, но далеко не все. Она не устраняет социальной борьбы, религиозной, классовой и иной. Зато она вводит ее в культурную форму. Она не производит социальных реформ. Зато она создает для них законную возможность. Она вообще не разрешает по существу ни одного общественного вопроса, ибо она устанавливает пути для разрешения всяких общественных вопросов … Она носит … не столько принципиальный, сколько технический характер. Хорошая конституция — это все равно, что хорошие пути сообщения. Кто заботится о них, тот не спрашивает, почему и зачем едут пассажиры, должны ли они вообще ехать, тот просто старается увеличить число поездов, ускорить их ход, удешевить проезд и т. п. Подобным же образом и конституция формальна. Она стремится всем обеспечить свободу передвижения, слова, веры, участия в государственных делах. И при этом она не читает в сердцах, не справляется об убеждениях, о принадлежности к той или иной партии. Вот почему, в свою очередь, все партии при всей своей борьбе по другим вопросам и могут и должны сойтись на вопросе о конституции, ибо она гарантирует общечеловеческие блага — свободу и порядок».

…И еще одна тема, важная для понимания природы constitutional state. Это тема принципиальной

безличности современной государственной власти. К примеру, М. Дюверже называет «правителей» «слугами», «должностными лицами». По его мнению, государство тем совершеннее (т. е. тем больше оно государство), чем государство-«идея», государство-«абстракция» отдельнее, отдаленнее от конкретных носителей власти.

Другой классик французской политической науки Жорж Бюрдо пишет: «Люди изобрели государство, чтобы не подчиняться другим людям». Поначалу они не знали, кто имеет право командовать, а кто нет. И потому пришлось придать власти

политическую и правовую форму. «Вместо того, чтобы считать, что власть является личной прерогативой лица, которое ее осуществляет, они разработали форму власти, которая независима от правителей. Эта форма и есть государство». Согласно Бюрдо, государство возникает как

абстрактный и постоянный носитель власти. По мере развития этого процесса правители все больше и больше предстают в глазах управляемых агентами государства, власть которых носит преходящий характер. Подобная трансформация (если угодно: эволюция) власти явилась в истории человечества огромным шагом вперед. «В этом смысле идея государства есть одна из тех идей, которые впечатляющим образом демонстрируют интеллектуально-культурный прогресс … Ведь отделение правителя, который командует, от права командовать позволило подчинить процесс управления заранее оговоренным условиям. В результате стало возможным оградить достоинство управляемых, которому мог наноситься ущерб при прямом подчинении какому-нибудь конкретному человеку».

Конституция возможна, т. е. действенна и необходима,

только при такой и для такой власти. Конституция является формулой и формой такой власти. Предпосылка (обязательная) конституции — возникновение абстрактно-безличностной власти. Суверенитет должен отделиться от лица — носителя власти, от лица — персонификатора власти.

Надо сказать, что в европейской истории процесс отделения суверенитета от властного лица нередко проходил в форме отделения головы этого лица от его туловища. Карл I Стюарт, Людовик XVI Бурбон … Современный американский исследователь А. Хардинг пишет: «Английская революция показала, что суверенитет, "сосредоточенный" в короле, может находиться и в другом месте. 19 мая 1649 года в ходе пуританской революции парламент провозгласил: "Народ Англии … постановил быть политическим сообществом и свободным государством и отныне управляться как политическое сообщество и свободное государство высшей властью этой нации — представителями народа в парламенте". Джон Мильтон назвал короля "врагом народа"».

Таким образом, формирование государства (state) проходит обряд инициации — «обрезание» суверенитета в виде головы у монархической власти. Затем эта власть (монархическая) может быть даже восстановлена, но суверенитет к ней уже не вернется. Реставрация неосуществима в принципе. «Не Робеспьер, но Меттерних разбил монаршью корону … Реставрация — это специфический метод уничтожения и разрушения реставрируемого». Или: что упало, то пропало…

Из всего этого явствует: с помощью термина state нельзя описывать другие, незападные типы власти. State намертво закреплен за Западом, за его неповторимой и уникальной историей. Это касается и России; в ней человек, общество, власть развивались иначе. Иным оказался и результат. Русская власть никак не может быть описана и понята через призму концепции и реальности constitutional state {nation-state). Термин же «государство» вполне подходящ. В нем, по крайней мере этимологически, отражены и природа генезиса, и природа функционирования этого особого типа власти.

Трудность лишь в том, что в мире и у нас господствует один-единственный тип научного познания, которому соответствует и универсальная терминология. За этими «универсалиями» скрывается принципиально различный опыт уникальных цивилизаций. Скрывается, а не отражается. Как не отражается и историческая неповторимость той или иной эпохи. Причем даже в рамках европейской культуры. Ведь «state» не применим не только к незападным обществам, но и к Европе, скажем, XII–XIII столетий.

Все это надо держать в уме, когда мы говорим и о «государстве». И конечно, в 1921 г. Р.Ю. Виппер думал о таких новых «толкованиях науки», которые могли бы объяснить именно «Русское государство», а не «государство вообще». Здесь уместно вспомнить двух гениальных и очень разных русских людей, оказавшихся по воле судьбы в самой гуще современной западной культуры. Их нельзя заподозрить в плоском и провинциально затхлом и бесплодном русском «самобытничестве». Напротив, оба этих деятеля подчеркнуто всемирны. Илья Пригожий: «Мир слишком богат, чтобы быть выраженным на одном-единственном языке». Иосиф Бродский: «Любой опыт, исходящий из России, даже отраженный с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя видимого следа на его поверхности. Безусловно, память одной цивилизации не может и, наверное, не должна стать памятью другой. Но когда язык не в состоянии воспроизвести реалии другой культуры, может возникнуть наихудшая из тавтологий».

* * *

Теперь же обратимся к России. Специфика ее социокультурного развития отразилась и на особом характере русской власти. Об этом хорошо сказано у Р. Пайпса: «Каждый, кто изучает политические системы незападных обществ, скоро обнаружит, что в них разграничительная линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл … В условиях первобытного общества власть над людьми сочетается с властью над вещами, и понадобилась чрезвычайно сложная эволюция права и институтов (начавшаяся в Древнем Риме), чтобы она разделилась на власть, отправляемую как суверенитет, и власть, отправляемую как собственность. Мой центральный тезис состоит в том, что в России такое разделение случилось с большим запозданием и приняло весьма несовершенную форму. Россия принадлежит par exellence к той категории государств, которые … обычно определяют как "вотчинные" (patrimonial). В таких государствах политическая власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности, и властитель (властители) является одновременно сувереном государства и его собственником».

Конечно, термины «политическая система» и «политическая власть» не вполне корректны при описании обществ незападного типа; конечно, весь этот понятийный аппарат несколько устарел, но в целом и по существу Ричард Пайпс прав. Власть (а именно ее, а не «государство» — state имеет в виду американский исследователь) в России по своей природе вотчинная (патримониальная). На протяжении многих столетий разделительная линия между властью и собственностью почти не проглядывается (это было в Новгороде и Пскове, но московско-ордынские Даниловичи пожрали этот «анзеатический» Ост-ланд). Великие князья и цари Московской Руси были действительно в полной мере хозяевами своей страны. Как отмечал Н.Н. Алексеев, «у Петра I если не совсем, то в значительной степени можно считать … изжитыми те патримониальные представления о государстве, которые владели старыми московскими князьями. До Петра … в ходячем политическом сознании народа идея государства сливалась с лицом государя, как в частном общежитии домохозяин юридически сливается со своим домом».

Это все так, хотя образ Петра в значительной мере «модернизирован». На самом деле власть и представления о ней перестают быть патримониальными лишь в ходе пореформенной (после 1861 г.) эволюции российского социума. Да и к 1914 г. власть еще далеко не окончательно потеряла вотчинное измерение. Этот тезис весьма убедительно развивает в своей знаменитой книге В.В. Леонтович. Причем тему патримониального характера власти он напрямую связывает с темой конституции. «Я неоднократно подчеркивал, что считаю неправильным называть Конституцию 23 апреля 1906 г. лжеконституцией. Но если бы даже можно было так ее определить, то уж во всяком случае не потому, что в России не было парламентского строя или не было всеобщего голосования, и не потому, что царь не присягал на Конституции, а только потому, что конституционный строй в России не был основан на развитом гражданском строе, который вообще всегда является необходимой основой для всякой либеральной конституции. (А настоящая конституция ведь по сути своей не может быть не либеральной.) Как раз неразвитость гражданского строя, гражданской свободы и повела к исчезновению политической свободы, к крушению конституционного строя в России».

Под «неразвитостью гражданского строя» ученый-эмигрант полагал то обстоятельство, что к началу Первой мировой войны еще не был закончен «процесс распространения на крестьян гражданского строя» (в крестьянской стране!). Или, иными словами, «не был превзойден старомосковский принцип верховной собственности государства на землю».

Следовательно, к 1917 г. у нас еще не было закончено строительство, формирование государства в смысле «state» (хотя прогресс очевиден). В немецкой науке той эпохи по отношению к России применялась такая квалификация: «Конституционная монархия, под самодержавным царем». В этом определении очень важна разделительная запятая, устанавливающая подлинную властную иерархию (очень странную для западного сознания) в поздней петербургской империи.

Кстати, вотчинный характер самодержавия (русской власти), его принципиальную несовместимость с частной собственностью на землю и — по логике вещей — с утверждением в России гражданского строя (гражданского общества), а на его фундаменте — конституционного государства очень глубоко понимал Л.Н. Толстой. В августе 1865 г. ему приснился сон (по гениальной пронзительности напоминающий сны Декарта), содержание которого он зафиксировал в записной книжке: «Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности. "La propriete c'est le vol" («Собственность — кража» — франц.) останется большей истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. Это истина

абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные … Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда (т. е. частную собственность вообще, как институт. — Ю.П.) и … собственность поземельную (частную на землю. — Ю.П). Эта истина не есть мечта — она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимают одинаково ученый русский и мужик … Эта идея имеет будущность. Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности …

Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей (выделено мной. — Ю.П.)».

Самый органический русский гений с непревзойденной точностью выразил то, что сложилось в ходе тысячелетней русской истории. Он дал почти математическое соотношение власти — собственности — конституции по-русски. И объяснил причины мощного антиконституционализма русской мысли. Особенно той ее части, которая, подобно Льву Николаевичу, имела абсолютный слух на «русское». Следовательно, прав был и В.И. Ленин с его «зеркалом русской революции». Эта самая революция полностью подтвердила предчувствия Толстого…

Но не только, конечно, патримониальный характер власти и соответствующий тип ее понимания стали преградой на пути укоренения у нас конституционализма. Можно назвать еще целый ряд природных черт русской власти, которые также препятствовали формированию конституционной государственности.

К ним относится унаследованная от Византии модель взаимоотношений государства и церкви по типу симфонии. Эта модель не предполагала никакого ограничения или разделения светской власти. В отличие, скажем, от модели «двух мечей» (папы и императора), господствовавшей в средневековой Европе. Там церковная и светская власть были разделены изначально (в том числе — и это немаловажно — они были отделены друг от друга и географически) и тем самым были ограничены сферы их компетенций. «Два меча» — это уже, хоть и интенционально, начало плюрализма.

Далее, тягловый характер русского социума. Если на Западе сословия отличались друг от друга объемом и типом повинностей и свобод, то у нас — только повинностей (тягла). Следовательно, проблематика автономии индивида, прав человека возникнуть здесь не могла. Как, впрочем, и основы для формирования правового государства. Вместо Rechtsstaat строится «государство правды», которое, по словам евразийца М. Шахматова, проникнуто стремлением «соблюсти изначальную истину, покорить человеческую волю, человеческое "самочинение" религиозно-государственной правде». В идеале «государство правды» есть подчинение «государства началу вечности». Первостепенное значение для него имеет «вопрос о преемстве благодати от Бога». Цель «государства правды» — спасение душ подданных, защита чистоты православия. «Государство правды» — институт не только и не столько внешний, но «внутри нас есть». П.Б. Струве весьма удачно квалифицировал это государство как литургическое.

В принципе нет ничего специфического в том, что на определенных этапах своего развития русская власть имела яркое и глубокое религиозное измерение. Это знала и Европа. Своеобразие заключено в категории «правда», которая — до известной степени — подменила у нас «право». И заблокировала на столетия возможность его появления (речь идет о «праве» в европейском смысле слова; «русское право» существовало, но содержательно это был иной феномен). Ведь «правда», как еще в XI в. учил митрополит Иларион, есть и истина, и добродетель, и справедливость, и закон. Религиозно-нравственное начало растворяет в себе начало юридическое. Или, точнее, — не дает этому последнему кристаллизоваться.

Созданная на обломках Святой Руси петербургская империя также была сущностно враждебна идее конституционализма. Полицейское государство, регламентирующее государство, воспитательная диктатура — так называют устройство послепетровской власти. Но еще это государство было «оформлением», формой, которая стягивала распавшуюся на две субкультуры страну. Такая форма оказалась неизбежно деспотической. Однако в деспотизме новой государственности таились и сила репрессивно-подавляющая, охранительно-удерживающая, и сила просвещеннически-реформистская, прогрессистски-революционаристская (недаром Пушкин скажет, что «все Романовы — революционеры»). То есть отечественная государственность XVIII–XIX столетий имела принципиально двуосновный характер. В определенном отношении все цари-императоры были папой и Лютером в одном лице.

Важно подчеркнуть: обе эти силы, как правило, реализовывали себя деспотически, насильственно. И реформы, и контрреформы, и прямая реакция, и действия, смахивающие на «крутую» революцию, — все это осуществлялось именно так (за некоторыми, разумеется, исключениями). Причем речь идет не о властных технологиях, а о самом характере власти. Не о насилии «внешнем», но — о сущностном. Не о том, в белых ли перчатках и «бархатно» действует власть или, напротив, ведет себя так, словно ведет боевые действия.

Да, русская власть после Петра была одновременно и папой, и Лютером. И в этом коренилось страшное ее противоречие. Однако было нечто, в значительной мере это противоречие «снимающее». Это «нечто» — та самая изначальная природа власти. Насильственно-деспотическая. Она и позволяла Романовым быть то Лютером, то папой. Позволяла быть функциональным Лютером и функциональным папой. Все зависело от того, кем для самосохранения и господства надо было быть в данный момент. Какую стратегию избрать — стратегию Сперанского или Аракчеева.

Исторически известно несколько вариантов. После реакционного царствования наступает реформистское, и наоборот. В рамках одного и того же царствования «период Сперанского» сменяется «периодом Аракчеева» (а вот наоборот не бывало; но бывало в такой последовательности: «Сперанский» — «Аракчеев» — «Сперанский»). А при Александре III весьма органично уживались Витте и Победоносцев. Вообще-то, все эти «варианты» и «стратегии» носят скорее идеально-типический, типологический характер. В реальной жизни все было сложнее, перемешаннее, хаотичнее.

И все-таки до конца — в силу целого ряда причин, о которых мы здесь говорить не будем, — эта изначальная природа власти не «снимала» этого ее же коренного противоречия. Так и оставались Романовы о двух лицах, а монархическая государственность их — двуосновной.

Соответственно, и идеологии, с изобилием возникавшие в русском обществе в XIX в. — славянофильство, официальная народность, западничество, шестидесятничество, почвенничество, либерализм, народничество и т. д., — самоопределялись во многом в процессе выработки отношения к этому типу государственности. Иными словами, идентичность приверженцев той или иной идеологии строилась на особом, лишь им присущем восприятии власти. Но при

особости отношения все эти идеологии можно разделить на две группы. Те, кто относился к первой, принимали лишь одну (для нас сейчас не важно, какую) «компоненту» двусложного петербургского самодержавия, ее хотели совершенствовать, а другую — отменить. Идеологии, входившие во вторую группу, вообще отрицали этот тип государственности.

Результатом всего этого — и типа власти, и типов ее осмысления, и многого другого — и явилась весьма своеобразная Конституция 1906 г. Она была компромиссом различных элитных групп по поводу именно власти. Но не консенсусом относительно прав человека, который, как уже отмечалось, лежит в основе западных либеральных конституций. Причем подчеркнем: основные государственные законы 23 апреля 1906 г. суть компромисс, а не консенсус. Последний-то как раз и не был достигнут.

Скажем еще несколько слов — последних в этой части работы — о специфике русской власти. Точнее, о существе ее

перестроек. Это ведь вообще любимое занятие наших правителей — постоянно что-то менять в деятельности властного механизма. Правда, при этом существо власти практически не трансформируется. И в конечном счете все возвращается на круги своя. Затем начинаются новые перемены…

Вообще-то, реформы, как и контрреформы, — дело нормальное, исторически будничное и вполне прогнозируемое. На Западе кардинальные изменения власти обычно фиксируются в конституциях, а их реализация обеспечивается функционированием институтов управления. У нас происходит по-другому. И с конституцией, как мы знаем, в России по-своему, и с институциональной системой тоже.

Во-первых, практически всем верховным российским начальникам конституции или какие-то сопоставимые с ними «основные законы» всегда узковаты. А потому и преодолеваются; так сказать, из конституционного поля осуществляется трансцендирование в поле властно-волевое, властно-силовое.

Во-вторых, результатом этого преодоления является создание новой, неинституциональной, системы управления. Органы этой системы можно условно назвать чрезвычайными комиссиями (никакой аллюзии на ЧК Дзержинского у автора в данном случае нет). Они образуются для решения каких-то специальных задач. Такое мы можем наблюдать все последние пять столетий отечественной истории. У истоков чрезвычайных комиссий стоит Иван Грозный со своей опричниной. Далее это петровская гвардия, Канцелярия Его Императорского Величества, Коммунистическая партия (номенклатурное ядро прежде всего). При типологической схожести судьба чрезвычайных комиссий различна. Одни, выполнив (или не выполнив) определенную задачу, отмирают, другие сосуществуют с институтами, третьи оттесняют их на периферию социальной жизни, четвертые подменяют собой. Разумеется, возможно и некое смешение вариантов.

В-третьих, конечно, не исключено, что со временем чрезвычайные комиссии становятся чем-то схожим с институтами. Хотя это происходит редко.

В-четвертых, чрезвычайные комиссии могут существовать довольно долго. При этом их цели и методы видоизменяются.

Однако, со всеми оговорками, наличие такого рода комиссий подрывает конституционные устои, принцип разделения властей и институциональную систему. Подчеркнем: здесь принципиальное отличие традиционных российских реформ власти от конституционных и институционных реформ европейского (западного) типа.

Безусловно, все это не только не случайно, но и коренным образом связано с природой российской власти.

Как они хотели обустроить Россию

Хорошо известно: русская мысль XIX–XX столетий подготовила несколько оригинальных моделей обустройства общества; прежде всего властного его измерения; и при этом следует заметить, что она не менее, чем литература,

креативна. Обе они «пророчествуют», и пророчества — в известной степени — сбываются. Поразительно и то, что креативность обращена не только в будущее, но и в прошедшее, прошлое.

Лев Толстой пишет «Войну и мир» и завершает созидание мифа «1812 год». Это один из основополагающих мифов отечественной культуры. И для нее он во много раз существеннее и важнее, чем сама героическая эпоха. Но, подчеркну, Толстой именно «созидает» (создает). Что, кстати, не всегда вполне понятно даже проницательнейшим, умнейшим наблюдателям. Так, Петр Вяземский и Константин Леонтьев обвинили его в том, что персонажам 1812 г. приписан психический строй людей 60-х годов, современников Льва Николаевича. Будучи замечательно умными людьми, они «почему-то» не догадались, что «Война и мир» не про это…

В этом же ряду Анна Ахматова. По свидетельству Л.К. Чуковской, Анна Андреевна рассуждала следующим образом: «Исторической стилизацией — стилизацией в хорошем смысле слова, в смысле соблюдения признаков времени — он никогда не занимался. Высшее общество в "Войне и мире" изображено современное ему, а не александровское … При Александре … оно было гораздо образованнее, чем потом. Наташа — если бы он написал ее в соответствии с временем — должна была бы знать пушкинские стихи. Пьер должен был бы привезти в Лысые Горы известие о ссылке Пушкина. И, разумеется, никаких пеленок: женщины александровского времени занимались чтением, музыкой, светскими беседами на литературные темы и сами детей не нянчили. Это Софья Андреевна погрузилась в пеленки, потому и Наташа».

Анна Ахматова объясняла все это тем, что Толстой был «полубог» и мир творил по своему образу и подобию («из себя и через себя»). Это-то, конечно, так. Но Толстой, разумеется, не случайно не коснулся Пушкина и пушкинского в творимом им мифе. Причин было несколько. Пушкин сам по себе стал мифом — пушкинским; Александр Сергеевич мог быть только смысловым центром мифа и потому в «1812 год» не укладывался. Там же центральное место было занято…

Вяземский, Леонтьев, Ахматова судили Толстого как литератора. А он был действительно «полубог», творец новой реальности (условно — мифа). Причем

эта реальность, в свою очередь, порождала новые смыслы, новые типы личности, новое восприятие жизни. Настоящее толстовство — это не то, что под этим названием вошло в мир. Толстовство есть совокупность, целостность и цельность созданных им мифов (помимо «1812 года» были и другие). И

это толстовство является важнейшей движущей силой русской истории. Силой, повторю, смыслообразующей и преобразующей социоисторическую, социопсихическую и личностную «материи».

Толстой, конечно, один из примеров, образцов особой русской креативности. Иной тип мифотворца и мифотворчества представляет собой Н.М. Карамзин. Это «пророк», обращенный в прошлое. Он «предсказывает» то, что было. И его предсказания сбываются. Для всякого русского русская история — карамзинская. Даже если мы не читали Карамзина, даже если мы читали современных историков, опровергающих Николая Михайловича. Какое нам до этого дело! Карамзинский миф по поводу России и ее истории столь конститутивен для русского сознания, сколь конститутивны «дураки», «дороги», «зима, Барклай иль русский бог», «татаро-монгольское иго», «Петр», «Минин и Пожарский», «за державу обидно» и т. д.

Или мифотворчество по поводу будущего. Ф.М. Достоевский «запланировал» русскую революцию «Бесами» и «Карамазовыми». Это — общее место, это признали все. Порою кажется, что персонажи Семнадцатого года были порождением его воображения. Вплоть до физического сходства, до ситуативных повторов … Ну а тема отцеубийства, отцовства вообще, артикулированная Федором Михайловичем и одновременно проходящая через его собственную жизнь. Учеба в Инженерном училище, расположенном в Михайловском замке, где все вопиет об убийстве отца с ведома детей (Павел — Александр, Константин), убийство отца будущего писателя (крестьяне — дети против помещика — отца), убийство Карамазовыми — сыновьями Федора Павловича, смерть Верховенского-старшего как (во многом) следствие деяний сына Петруши (опосредованное убийство), убийство Александра II (царя — отца) подданными (детьми), до которого Достоевский не дожил всего несколько дней, — однако воздух последних лет его жизни был пропитан запахом царской (отеческой) крови.

И тема эта не исчерпана поныне. Проклятием легла она с нелегкой руки «омского каторжанина» на русскую историю. Убийство Николая II, будучи эпилогом в чреде насильственных или «странных» смертей Романовых (убиты Петр III, Павел, Александр II, Николай II; при не вполне ясных обстоятельствах кончили жизни Александр I, Николай I), стало кровавым прологом для красных вождей: Ленин, Троцкий, Сталин (убежден: если не в деталях, то по сути Авторханов прав: три толстяка — Георгий, Лаврентий и Мыкита — «замочили» отца народов) — убиты. Да, да и Ленин тоже. Политбюро «помогло» Ильичу, отправив его под фактический арест в Горки.

Сталин последний в ряду правителей — отцов. Затем, от Хрущёва до Горбачёва, власть постепенно изживает отцовскую природу. Происходит очередная, после Петра и Ленина — Сталина, десакрализация русского cratos-a. Поэтому «мужицкого царя Никиту» и могильщика коммунизма Горбачёва уже не убили, а лишь погнали вон. Процесс этот так углубился, что следующего правителя россияне уже выбирали (впервые, подчеркнем). Отцов же, как известно, не выбирают…

Но тема, повторю, не исчерпана. Достоевский еще актуален. Борис Николаевич Ельцин, как мы хорошо помним, из всех возможных политических ролей как-то больше предпочитал отцовскую (эдакий папаша Карамазов), и политики-«отцы» (Примаков, Лужков) в народном сознании явно теснили политиков-«женихов» (Явлинский, Лебедь, Жириновский, Немцов). А уж если «жениха» и приняли, то лишь такого, которого сам «папаша» благословил и которого страстно хотят видеть «отцом». Да и о воссоздании монархии все поговаривают. Не исключено, что и договорятся. И за всем за этим одна интенция: ох, несладкой оказалась безотцовщина, трудно деткам без отцовской власти. А значит, и не изжит этот комплекс русской жизни, эта тема: «отцы и дети» и «власть и ее убийство».

Напомним только, что все это пришло на смену другой властно-психологической «диспозиции». Петр был первый царь, умерший «странно» (есть подозрение, что помогли умереть — Меншиков и Екатерина), и последний отец — персонификатор власти, убивший своего сына. До этого отцы детям укорот делали (Иван IV, Иван III отчасти — внука, имевшего шансы на трон, уморил). Это, конечно, другая тема. Но держать ее в уме следует. Она, как мы в дальнейшем увидим, тоже имеет некоторое отношение к русским мифам и их особой креативной силе.

Этой особой силой в особой, кстати, мере обладал Н.В. Гоголь. Хлестаков, Чичиков, Коробочка, Собакевич, Манилов и другие пришли в Русский Дом и поселились в нем навеки «с подачи» Николая Васильевича. До него их не было. То есть были, но не явленно, не ощущаемо и не зримо. Гоголь сказал: «Вот они!» И они зажили, задвигались, задышали. Пошли плодиться и размножаться. И, конечно, мутировать. В редком русском не найдешь одновременно Хлестакова, Манилова и Чичикова.

И это не метафора. «Хлестаков» и «Чичиков» суть социологические категории, с помощью которых адекватно познается и описывается русская жизнь. Это также инструменты русской гносеологии. Как и Обломов, Штольц, Онегин, Печорин, Чацкий, Рахметов и др. Более того, «лишний человек» («лишние люди») — совокупный образ, созданный нашей литературой, — стал важнейшей, фундаментальной категорией отечественной истории XIX — начала XX столетия.

* * *

Ну а теперь пора вернуться к русской мысли. Она, как отмечалось, тоже в высшей степени креативна. Однако в силу ряда обстоятельств это ее качество недостаточно осознано, попросту недостаточно известно. Что, кстати, весьма прискорбно, поскольку «домашние заготовки» вполне бы пригодились сегодня русскому уму в его стремлении «обустроить Россию». Да и многое бы прояснили относительно того, что представляется «тем-то и тем-то», но на самом деле «тем-то и тем-то» не является. Или наоборот…

Правда, для того, чтобы это обсуждать, надо отказаться — пусть на время, пусть не совсем — от привычного знания (полузнания, наслышенности и т. п.) русской мысли, от привычного ее восприятия, от устоявшихся классификаций мыслителей, их исторических репутаций.

Прежде всего, следует иметь в виду, что «русская мысль» — это социоинтеллектуальный феномен, имеющий достаточно четкие хронологические рамки, границы. Русская мысль «просыпается» в прологе XIX в. Позади столетие заимствований, ученичества, подражательства. Она готова к зрелому творчеству. Да и эпоха верит. Корабль Просвещения потерпел крушение в штормах Французской революции. Наполеоновские войны, романтизм, историческая школа права, немецкая философия, консерватизм (Шатобриан), либерализм (Бенжамен Констан), социализм и т. д. — на все это необходимо было дать ответ.

Какая эпоха уходила! И

какая вступала в свои права! Всему этому ренессансному восторгу и порыву, гносеологическому оптимизму и самоуверенности пришел конец. Зато явились болезненная саморефлексия, иррационализм, пессимизм и новые утопии социальной гармонии.

А за плечами России был век Петра и Екатерины, век, расколовший Отечество на два «враждебных склада жизни» (В.О. Ключевский), — европеизированный, петербургско-имперско-дворянский, и старомосковский, традиционно-патриархальный. И этот раскол в большой мере определит судьбы страны. Русская мысль просыпается, когда исторические часы указывают на «1812 год» (в широком смысле — и то, что к нему привело, и его последствия), который занес нас в Париж, произведя русского царя в «главу царей». Но и — в недавнем прошлом пугачевщина и незнание того, что делать с крепостным правом.

Все это и многое другое, сойдясь в какой-то точке, стало причиной «большого взрыва» — рождения оригинальной и субстанциальной русской мысли (включая и социально-политическую).

Но и верхняя граница не менее значима и значительна. Национал-социалистическая революция в Германии, расцвет фашизма в Италии и салазаризма в Португалии, вот-вот разразится гражданская война в Испании, мировой экономический кризис и спасительный New Deal, энциклика Пия XI «Quadragesimo anno», явившаяся поддержкой свободной рыночной экономики и критикой капитализма с социал-реформистских позиций. А в России — полная победа Сталина и его режима … Иллюзии развенчаны повсюду. Немецкий национализм, так радостно и бодро начинавшийся в «Замкнутом торговом государстве» Фихте, логично завершается «тотальным государством» К. Шмитта. Все продумано до юридических деталей. За работу, немецкие товарищи! И палачи, засучив рукава, принялись за дело … — «Полмира в крови и в развалинах век». — Вместе с немецкими палачами выступили, реализуя собственные и заимствованные утопии, интенсивно созидавшиеся более столетия, палачи русские, итальянские, испанские и пр., пр., пр.

Конец первой трети XX столетия подвел кровавую черту, разделившую социальную историю нашего времени на эпоху «слова» и эпоху «дела».

Русская мысль тоже «закругляется». Последние великие ее поколения («бердяевское» и «евразийское») уже высказались. Принципиальные вопросы сформулированы, принципиальные ответы получены. Разумеется, движение, развитие мысли не останавливаются. Однако последовавшие десятилетия

субстанциально и

тематически нового почти не принесли.

Это дает мне основание утверждать: русская мысль XIX — первой трети XX столетия есть некая, вполне завершенная целостность. Именно как целостность я и предлагаю ее понимать. И именно ее проекты и предложения рассматривать.

Нет, я не хочу сказать, что в Древней Руси не думали. Что лишь насильственная прививка некоторых элементов европейской культуры побудила наших прадедов к философствованию, к гнозису. И поучившись эдак около столетия, они вдруг заговорили собственным языком. Конечно, и допетровская Русь мыслила. Мы являемся наследниками великой и великолепной интеллектуальной традиции русского православия. От митрополита Илариона до Юрия Крижанича и Симеона Полоцкого. Мы наследуем и определенные измерения византинизма (модель симфонии, паламизм и т. д.). В нашем сознании, безусловно, навечно отпечатались и черты ордынства. Не в меньшей мере, чем Abendland, Русь вобрала в себя и общехристианские (т. е. поверх конфессиональных различий) идеи. В том числе эсхатологизм, хилиазм, учение о трех царствах (у нас — «Третий Рим») и др. Не стоит забывать и о языческом пласте русского сознания (как утверждают историки, весьма живучем).

Однако все это не привело к становлению субстанциальной интеллектуально-философской культуры и мысли (включая социальную). И не могло привести в рамках той, московско-до-петровской, цивилизации. Ей там попросту не было места; так сказать, не предполагалось.

Перефразируя известное выражение, рождение русской мысли было русским ответом на французскую политическую и английскую промышленную революции. А также, о чем отчасти уже говорилось, на революцию Петра, на революцию русского сознания XVIII в. и т. д. Рубеж осьмнадцатого и девятнадцатого столетий был ознаменован вступлением России в Современность (Modernity). Это была, разумеется, Современность по-русски, или, другими словами, у России в пространстве Modernity было свое место.

Соответственно, по одежке и пришлось протягивать ножки. Ухнул «большой взрыв», и Россия «вдруг» заговорила голосами Карамзина и Сперанского. Вполне неповторимыми и современными голосами.

Итак: что же они (и те, кто пришел вслед за ними; и приходили, приходили, пока всё не провалилось куда-то в небытие) завещали нам? Назовем, укажем на ряд (далеко не полный) предложений конкретных, деловых. Небезнадежных, полагаю, для русского служебного пользования.

* * *

Начнем abovo, т. е. с Николая Михайловича Карамзина, этого классического джентльмена, певца бедной Лизы и Марфы-посадницы, путешественника по закатным странам и подмосковного затворника, придворного историографа и советника царя. Ему (повторим) навек принадлежит русская история. Его миф по поводу прошлого Отечества стал одной из констант русского сознания. Миф, сводящий историю родины к истории власти, истории самодержавия. Недаром он пишет не «Историю России», а «Историю государства Российского».

Но вопрос в другом. Какова «практическая польза» карамзинского наследия. Что из его идей открыто и актуально для нас?

…В 1809 г. он знакомится с великой княгиней Екатериной Павловной, младшей сестрой Александра I. Одна из самых блестящих и образованных женщин своего времени, она имела значительное влияние и на венценосного брата, и на придворные круги. Вместе с тем открыто выступала против либерального и реформистского курса царя (главным врагом почитался находившийся тогда в зените славы Сперанский). Разумеется, Карамзин, со своим резким и твердым неприятием духа первого александровского десятилетия, пришелся здесь ко двору. Николай Михайлович читает у ее высочества начальные тома «Истории», осваивает роли «советника царей» и своеобразного светского духовника членов императорской фамилии (пройдет несколько лет, и перед нами Карамзин, вольно и даже в поучающем тоне беседующий с матерью Александра I Марией Федоровной. Императрица Елизавета Алексеевна читает ему свои дневники, дойдя же до мест «слишком интимного свойства», протягивает тетрадь, и Карамзин дочитывает молча).

В 1811 г. по просьбе великой княгини он пишет «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Специально для Александра I, чтобы объяснить ему,

что такое Россия и

как надобно с ней поступать. А также: показать всю пагубность либеральных реформ, которые начал царь со своим молодым окружением, а продолжил М.М. Сперанский. Обстоятельства возникновения этого произведения крайне показательны. Точно так же во второй половине XX столетия по инициативе того или иного крупного партийного начальника будут готовиться для генсеков, членов и кандидатов в члены ПБ, секретарей ЦК различного рода записки, доклады, проекты относительно «древней и новой России» во всех ее отношениях. То есть это коренное наше качество. Политическая мысль, апеллирующая к Власти и только к Ней. И Власть, снисходительно разрешающая это. Но только, чтобы интимно, «сов. секретно», эксклюзивно. Чтобы ни в коем случае общество об этом не знало. Чтобы все было сплошной эзотерикой. И ни-ни, чтобы напечатать. «Записку», кстати, и не печатали…

Так явилось на свет произведение, которое каждому русскому, собирающемуся во власть, пишущему или говорящему о власти, следует знать назубок (а это ведь уже большинство русских людей; рассуждение по поводу власти есть чуть ли не характернейшее национальное качество; и в этом смысле, быть может, искомая ныне верхними чиновниками и их интеллектуальной обслугой «Русская идея» и есть «Идея Власти» (ее формула), адекватная потребностям сегодняшнего времени). Государственные деятели и политики Запада проходят свой «ликбез», изучая «Государя» Макиавелли. Нашим, повторю, было бы полезно обратиться к «Записке». Это и автореферат «Истории государства Российского» (а знать историю действительно полезно), и наставление власти, как ей «обустраивать» (а не разрушать) Россию.

И еще в одном отношении «Записка» оказалась новаторской и символической. Впервые в нашей истории представитель общества выразит более консервативные позиции, чем те, что занимает Власть. Карамзин твердо отстаивает идею незыблемости господствующего порядка, открыто критикует легкомысленные (по его мнению) и противоречащие русской органике либерализацию и «модернизацию». В

таком контексте «Записка» стала предшественницей многих позднейших «предупреждений» Власти. Если сравнивать ее с подобными документами современной эпохи, то ее, видимо, следует поместить где-то между «Не могу поступиться принципами» и «Как нам обустроить Россию». Первая наследует яростную, горячую принципиальность «Записки», вторая — мудрое и неспешное охранительство.

В марте 1811 г. Екатерина Павловна представляет Карамзина императору. Тот благосклонно выслушивает главы из «Истории государства Российского» и рассуждает с автором о самодержавии. Мнения их расходятся: мыслитель твердо отстаивает идею незыблемости господствующего порядка, самодержец склоняется к необходимости его либерализации и модернизации. Ночью, перед отъездом из Твери (где и произошла эта встреча), Александр знакомится с карамзинской «Запиской о древней и новой России». Прощается он с Николаем Михайловичем холодно…

А ведь Карамзин утверждает: единственно возможный для России политический строй — самодержавие (оно есть «палладиум России»). При этом оно понимается как «надклассовая», надсословная сила, обеспечивающая движение русского общества вперед (движение вперед для Карамзина заключается по преимуществу в нравственном совершенствовании народа). В ходе исторического процесса самодержавие становится все более мягким и «разумным», оно постепенно переходит от «самовластия» к своеобразному варианту просвещенного абсолютизма.

Своеобразие это состоит в патриархальном («отеческом») типе правления. Монарх руководствуется не юридическим законом, а действует по «единой совести», воля самодержца — «живой закон».

Кроме того, в «Записке» содержатся и такие классические принципы (точнее, здесь они звучат впервые, «классикой» станут позднее) русского охранительного государственничества: «Требуем более мудрости охранительной, нежели творческой», «Всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надо прибегать только в необходимости», «Для твердости бытия государственного безопаснее порабощать людей, нежели дать им не вовремя свободу».

Яркими красками рисуются «идеальный тип» самодержавного правления, образ русского властителя. Строгого и доброго отца, мудрого и осторожного водителя своих детей (народа), крепкого в православной вере и отстаивании заветов старины. Впервые под русским пером рождается

русский Государь, рождается портрет вечной Русской Власти, Власти-Константы. Лишь следование за ней, лишь сохранение ее, лишь борьба со всем тем, что представляет для нее угрозу, обеспечивает русскому народу социальную безопасность и процветание. Властная Норма создана. Отныне она будет разрабатываться русской мыслью — Уваровым, славянофилами, Кавелиным, Катковым, Леонтьевым, евразийцами, Ильиным и др. Отныне все участники русской политической игры будут соизмерять себя, свои действия, свои планы и программы с

этой Нормой. Даже не читая Карамзина, даже не зная о существовании какой-то там его «Записки»! Вот она — креативная сила русской мысли; сила, выражающая и отражающая органическую стихию, нутро, первоинстинкт («основной инстинкт») Русской Системы. То есть того, во что оформились и перманентно (на протяжении веков) оформляются русская история и ее субъекты (тем самым, кстати, теряя свою субъектность).

Но если бы «Записка» ограничивалась только этим! Создавая идеальное самодержавие, Карамзин резко критикует самодержавие реальное. И самодержцев тоже. По сути дела, он

противопоставляет наличному, историческому самодержавию — идеальное. Зачем? Наверное, Николай Михайлович шел на это с определенным умыслом —

с умыслом назидания, поучения. Как не вспомнить здесь вновь, что именно в годы работы над «Запиской» Карамзин примеривается к роли «советника царей», затем придут роли светского духовника членов императорской фамилии и даже некоего светского старца. Эти странные роли (особенно последняя) вовсе не странны в той культуре, которая окончательно сложилась в России на рубеже XVIII–XIX вв.

Одной из ее особенностей было то, что в «общей диспозиции» церкви отводилось очень скромное место. И многие функции «алтаря» взяли на себя другие институты. Одним из таких институтов стала литература/мысль (я намеренно объединяю их, поскольку одно намертво связано с другим и питаются они общими соками) — «церковь» русской интеллигенции. Правда, в эпоху Карамзина «церковью» литература/мысль еще не была, в этом качестве она только созидалась. Расцвет же ее придется на вторую половину столетия. Но Карамзин приложил немало сил для ее строительства. Более того, он первый великий «старец» этой, им же творимой, «церкви». Он первый русский литератор и мыслитель, присвоивший себе право поучать власть и общество. Вслед за ним явились другие «старцы», другие «учителя»: Гоголь, Достоевский, Толстой. В советское время — Горький, сегодня — Солженицын.

Но лишь назиданием и поучением объяснить противопоставление исторического самодержавия идеальному нельзя. Здесь все и тоньше, и сложнее. И противопоставление это связано с

определенными качествами мировоззрения Карамзина. Так, заметим, самодержавие для него есть институт сакральный. Но самодержцев он критикует как «обычных политиков». Карамзинская критика практически всех русских императоров есть типично

политическая (по своей сути) критика. Она характерна для европейской культуры Нового времени, но ее совершенно невозможно представить в рамках той культуры, которая и выработала идею сакральной власти (в нашем случае — самодержавия). Следовательно, налицо сочетание блоков идей, принадлежащих принципиально различным типам культур — «традиционной» и современной (культуры просвещения).

Все это далеко не случайно. Дело в том, что певец русских традиций, русской архаики и русского охранительства был одновременно главной фигурой русского Просвещения (которая, по Канту, есть выход человека из состояния несовершеннолетия). Он — первый русский независимый и автономный (от Власти) социальный индивид, социальная личность. Карамзин — первый среди русских социально субстанциальная личность. Человек, заговоривший с Богом, властью, обществом, женщиной и самим собой на частном языке, который и стал русским литературным языком. И остается (несмотря на все модификации) им и сегодня. Отсюда это, казалось бы, странное сочетание архаико-традиционалистского и современного (в смысле modem). Отсюда — это сочетание несочетаемого. Отсюда весь карамзинский миф — выражение архаичного современным способом. Досовременный по содержанию и современный по форме. Это и фундаментальное противоречие, и фундаментальное качество нашей культуры. Причем по сей день!

Посмотрите на всенародно избранного (тип легитимности и форма власти соответствуют требованиям Modernity) (бывшего) президента Бориса Ельцина. С балкона резиденции патриарха в Троице-Сергиевой Лавре он как-то возвестил orbi et urbi о том, что является президентом «от Бога». То есть Богом поставленный. Первый глава демократической России очень быстро усвоил себе манеры «царя Бориса». И стиль его правления — царский. Вот она, карамзинщина! (А на язык и на ум приходят и карамазовщина, и кармазиновщина Достоевского; разумеется, не просто так все это; и не звуковое здесь созвучие, а содержательное, хотя и глубинное; к Николаю Михайловичу не относящееся.) Но это лишь пример из великого множества явлений и событий, подтверждающих описанное выше качество русской культуры и тем самым актуальность Карамзина.

И еще о Карамзине. Он первым сформулировал то, что надобно знать всякому русскому политику. «Гражданские учреждения должны быть соображаемы с характером народа: что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле». Конечно, сегодня это звучит совершенно тривиально. Звучит-то, да. Но руководством к действию за два столетия не стало! Значит, не так уж тривиальна эта мысль Карамзина. Что касается за ней следующей, то ей и вовсе полагается быть «судьбоносной». Но ее забыли. Напрочь. Надеюсь, не навсегда … «Законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств … Русское право также имеет свои начала, как и Римское; определите их, и вы дадите нам систему законов».

Это — пророческие слова. Это — задача, которую Россия еще не решила, но решить обязана. Иначе

своего государства и общества ей никогда не построить. И пока мы не «определим» «начала» русского права, у нас не будет эффективной и адекватной «системы законов». Сделав же это, мы покончим с господствующим заблуждением относительно якобы неправовой по сути природы России. Это заблуждение губительно для отечественной истории, поскольку, с одной стороны, несет в наши души правовой нигилизм, а с другой — открывает возможность для любого иного регулятора социальных отношений. Будь то деспотия или чуждые русской культуре заимствованные юридические нормы. Все это лишь

заменители, уродующие народный организм…

* * *

Михаил Михайлович Сперанский — и об этом надо сказать, как говаривал Карл Шмитт, со всей сюрреалистической открытостью и откровенностью — есть отец-основатель всей современной русской политико-правовой традиции. И вместе с тем это, наверное, самый недооцененный отечественный мыслитель. Более того, его не поняли, не захотели понять и Толстой, и Достоевский, и Герцен, и Чернышевский, и отчасти Ключевский. А ведь это почти все «наше все»! К счастью, и здесь Пушкин стоит особняком. Он называл Сперанского «Гением Блага» и всячески ухаживал за ним в свете.

Значение Сперанского становится очевидным после простого перечисления того, что он завещал нам. Того, чего русские до него не имели: правовое государство, разделение властей, конституционную схему организации власти, систему министерств, кодификацию законов, теорию элит, социальное христианство, просвещенную бюрократию. А также «по мелочи» — Царскосельский лицей, Училище правоведения, Киевский университет, систему управления Сибирью, ряд кодексов, регулировавших хозяйственную деятельность страны в XIX в., новое церковное образование. Помимо того, был крупнейшим государственным деятелем, богословом, преподавателем.

В 1809 г. он напишет «Введение к Уложению государственных законов». Наряду с карамзинской «Запиской о древней и новой России» я бы включил эту работу в список экзаменационных для кандидатов на занятие государственной должности. И если в «Записке» была создана русская Властная Норма и заложены основы господствующей у нас поныне психологии восприятия Русской Власти, то «Введение» стало конституционным текстом, Конституционной Константой России XIX–XX вв.. Для сведения современников: «уложение государственных законов» есть практически синоним термина «конституция». В ту эпоху и ранее наши предки предпочитали говорить «уложение».

Подчеркну: здесь креативность русской мысли достигает апогея. Судите сами.

Первая русская Конституция, октроированная Николаем II в апреле 1906 г., и так называемая ельцинская Конституция 1993 г., подобно отечественной литературе, вышедшей из «Шинели», вышли из властно-организационной схемы, предложенной Михаилом Михайловичем во «Введении». Нет, конечно, это не копии оригинала, однако их генетическая преемственность несомненна. При жизни самого Сперанского реализовалась лишь одна деталь его плана. Был создан Государственный совет — законосовещательный орган при императоре, институция, члены которой составляли круг влиятельнейших сановников. В эпоху «великих реформ» Александра II (ему в середине 30-х Сперанский читал лекции по правоведению и «политическим наукам») через введение системы земского уездного и губернского самоуправления и создание независимого (от власти) суда план был осуществлен на среднем и нижнем уровнях. То есть новый конституционно-правовой дом строили, как и полагается, с низа, с фундамента.

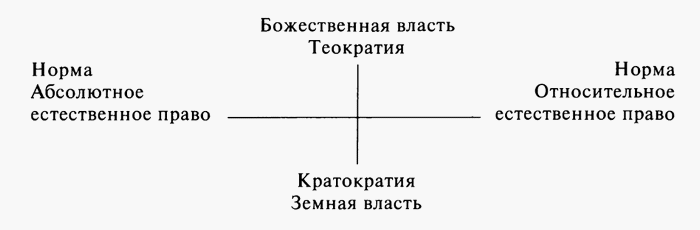

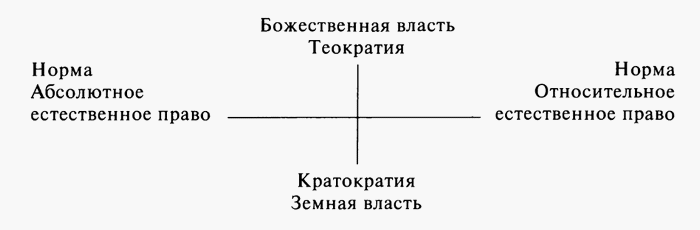

Несколько огрубляя и модернизируя (с целью опустить детали и не запутаться в частностях), схему Сперанского можно представить следующим образом:

В 1906 г. дом достроили, был завершен верхний уровень. Государственный совет фактически превратился в первую палату парламента (одна половина его членов отныне избиралась, другая назначалась царем); Дума стала — второй. Правительство сохраняло ответственность перед императором. В 1993 г., проведя антикоммунистическую и антисоветскую революцию, Россия вновь избирает себе — по крайней мере, в ключевых моментах и на верхнем уровне — схему Сперанского. Разумеется, в соответствии с реалиями конца столетия. Власть президента огромна, он не «вписан» в разделение властей, а располагается над ними (в

этом смысле —

римейк царской власти); правительство ответственно перед президентом; Госсовет преобразился в Совет Федерации, который вместе с Думой (ограниченной, как и ранее, в реальном влиянии на политический процесс) составляет двухпалатный парламент.

Так, на протяжении почти двух столетий (за исключением коммунистического периода, но об этом еще скажем) Россия живет фактически с одним конституционным текстом (сначала в теории, затем на практике), который, повторим, следует признать Конституционной Константой. А заодно — прекратить безграмотно-бессмысленные заявления о том, что Конституция 93 сделана под г-на Ельцина, а за образец взяты французские порядки. Это — оскорбительно для русской истории, которая — воспользуемся метафорой Ленина — выстрадала (плоха ли она, хороша) эту Конституцию. Кстати, это не отменяет возможного исторического факта: (якобы) придворные юристы стремились уложить Россию под президента. Нет, это не они — «здесь дышат почва и судьба». Здесь — «разряд ядра, не властного не рваться». Здесь — «история орет».

И далее. Мимоходом, бегло. Поскольку тема разработана не достаточно. Но если это условие будет выполнено, последствия окажутся грандиозными. Николай Николаевич Алексеев, известный в качестве крупнейшего евразийского государствоведа и правоведа (на самом деле значение алексеевских идей выходит далеко за пределы этого политико-идеологического направления), в работе «На путях к будущей России (советский строй и его политические возможности)», написанной в середине 20-х, утверждал: «В самых общих формах при снятии монархического принципа из системы Сперанского и выходит то, что действует ныне в России в виде системы Советов». Естественно, что Н.Н. Алексеев представляет и некоторые — вполне, кстати, убедительные — доказательства этого своего тезиса. Действительно, под

определенным углом зрения советская власть в ранней форме (до Конституции 1936 г.) напоминает организацию власти, предложенную Сперанским во «Введении». Повторю: тема требует серьезной разработки. Но и сегодня уже видно — Алексеев нащупал золотую жилу, попал в «десятку».

Это рушит все устоявшиеся воззрения на политическую историю страны! Это возводит Сперанского на высочайший пьедестал. Это опровергает мнение Ленина, что Советы суть продукт творчества народных масс, абсолютно народная форма самоорганизации и самоуправления … Да нет, не опровергает. По-своему Ленин, безусловно, прав. Трудящие люди Иванова-Вознесенска и Шуи, пролетарии Питера и полуграмотные бронштейны-носари слыхом не слыхивали о проектах Сперанского. Это — тоже «почва и судьба», тоже рев истории, ее инстинкты и повадки. Однако каков Михаил Михайлович! И это учуял, «запланировал», «напридумывал»! Вот и не верь в «пророчески-мистическую» силу русского слова, русской мысли…

Теперь несколько слов о Сперанском как теоретике элитизма. Современная политическая наука (political science) сводит политический процесс к конкуренции и взаимодействию элитных групп. Лишь элиты признаются действенными политическими «акторами». Конечно, в первой половине прошлого века political science еще не существовала. Но в разных странах мира творили мыслители, которые закладывали (как это выяснилось впоследствии) ее основы. У нас это — Сперанский. Он обнаруживал в России пять элитных образований, которые, по его мнению, держали будущее России в своих руках. Сохранение монархии он связывал с необходимостью регулирования и контроля над взаимоотношениями элит, с необходимостью иметь институт, находящийся «над схваткой». Но сейчас я хочу коснуться другой части элитистской концепции Сперанского.

Михаил Михайлович мечтал о создании в России наследственной политической элиты, аристократического политического класса наподобие того, что в Великобритании заседает в палате лордов и носит название «establishment». Именно как орган этого класса и планировался им Государственный совет империи. Зачем? Ну конечно, ему глубоко импонировала самая стабильная из политий — английская. Однако и не в этом только было дело. 5 апреля 1797 г. в истории России произошло в высшей степени важное событие. В этот день Павел I издал Акт о престолонаследии. Тем самым Россия превратилась из наследственной монархии по завещанию в наследственную монархию по закону. Этот Акт вносил в отечественную государственность реальные конституционные начала; он же избавлял страну от потрясений, преследовавших ее весь XVIII в. (да фактически и раньше, от момента становления Русской Власти, от Ивана IV). Он отменил несчастное и неудачное правило наследования престола, введенное его великим прадедом. И одновременно достроил здание примогенитуры (власть переходит от отца к старшему сыну; при отсутствии сыновей — к братьям по старшинству и т. д.).

Павел совершил главное для нормального функционирования власти — узаконил эффективный и логичный механизм ее трансляции от одного лица к другому. Как только это было сделано, Россия вступила в эпоху стабильности. Сперанский мог планировать дальнейшее развитие русской системы лишь опираясь на

этот фундамент. Его конституция включает в себя павловский Акт. В

этом контексте «введение» наследственной политической элиты (в основе которой и частная собственность, т. е. абсолютное, от Власти независимое, обладание неким имуществом, некоей субстанцией; и здесь трансляция — по закону — носит «объективный» характер) было вполне оправданным. И если бы Россия избрала этот путь, не исключено, что «великих потрясений» в ее судьбе было бы несколько меньше. Исторический союз наследственного монарха по закону с наследственными по закону членами Госсовета, союз, опирающийся на закон, охраняющий закон, принимающий закон и законом гарантированный, — чем не преграда всем этим стихиям и демонам разрушения, всем этим Пугачевым и Ульяновым?

Не удалось … Что же, Сперанскому удалось многое другое. И в первую очередь, заложить основы современного русского политико-правового мышления. А нам неплохо бы на ус намотать: проблемы трансляции власти и трансляции имущества суть центральные для устойчивого бытования общества. Михаил Михайлович помнил об этом постоянно.

* * *

Между смертями двух «отцов-основателей» — Карамзина и Сперанского, между 1826 и 1839 гг. в интеллектуальной жизни России произошли существенные изменения. Сначала явились декабристы (т. е. те, кого так стали называть впоследствии, всё сформулировали и выступили раньше, но общеизвестными их идеи стали именно в этот период), затем идеология «официальной» народности, и — Чаадаев. С декабризмом в Россию пришла Революция. И стала целью, способом, формой жизни нескольких поколений русских образованных людей. Одновременно это была последняя попытка нашей аристократии ограничить Власть. Последний гвардейский переворот и первое революционное выступление в одном лице — вот что такое декабризм.

И то и другое, заметим, оказалось неудачным! Власть благодаря Павлу I и Сперанскому настолько окрепла, что даже в неблагоприятных обстоятельствах отстояла самое себя. А золотой век дворянства, дворянократия окончились. Для победы же Революции было еще рано. Однако вот что интересно. В рамках этого движения было выдвинуто два принципиально различных проекта (революция-проект; проект фундаментального социального изменения; революция кардинально отличается и от бунта, и от реформы) обустройства России. И полярный характер эти проекты имели не только по линии декабризма. Они вобрали в себя тогда еще лишь пробивавшиеся в русской мысли тенденции. Но их витальность и креативность и в начальной стадии были столь интенсивны, что сохранились — реализуясь попеременно — вплоть до наших дней.

Павел Пестель, вождь «Южного общества», создает модель республиканского, централистского, унитарного, русифицированного, культурно и административно-политически однородного и нивелированного государства. С господством полиции, в том числе и тайной. При этом крепостное состояние отменяется и половина всех земель отдается во владение, в собственность волостному обществу. То есть крестьяне освобождаются с землей, но она не становится их частной собственностью. Мир получает ее как «общественную землю». Таким образом, рождается следующая политико-организационная схема: «якобинская», жесткая диктатура с социальными и экономическими гарантиями для большей части населения. Схема, не «предполагающая» политическую свободу и перевод крестьянства в состояние частных собственников.

Идеолог «Северного общества» Никита Муравьев строит в России федеративное государство с четко проведенным принципом разделения властей, с правительством, ответственным перед законодательной властью. Сохраняется, но резко ограничивается монархия, гарантируется политическая свобода. Крепостное право ликвидируется, и крестьяне получают в собственность землю — на каждый двор по две десятины (что для выживания в русских условиях ничтожно мало). У политикоорганизационной схемы Никиты Муравьева либеральные очертания: федеративное устройство с гарантиями политической свободы (в том числе и через разделение властей) и частной собственности крестьян на землю. Но без социальных и экономических гарантий для большей части населения.

Различия между Пестелем и Муравьевым в самом сжатом виде можно сформулировать следующим образом: с одной стороны, рабство с гарантиями, с другой — свобода без гарантий. Таковы две тенденции русской мысли, идущие от декабризма. Таковы два главных социальных проекта Русской Революции. В целом они сохранились не только до ее «победы», но и — как оказалось — до конца XX столетия. Ельцинская Россия 90-х годов, безусловно, социально воспроизвела муравьевский вариант. Что поразительно, поскольку, наступив на грабли «гарантийного деспотизма», мы, ни на минуту не задумавшись, бросились на другие грабли — «безгарантийной свободы». И не попытались даже уравнение «рабство с гарантиями против свободы без гарантий» преобразовать в «свободу с гарантиями против деспотизма без гарантий». По-прежнему уравнение редуцировали до одной составляющей. Вторая — аннигилировалась.

Что же касается проекта Муравьева, то он был «альтернативным» не только пестелевскому, но и плану Сперанского. Уже отмечалось: Михаил Михайлович был создателем русского Конституционного Текста, Конституционной Константы. Однако параллельно с этим в русской интеллектуально-политической традиции существует — причем тоже постоянно — другой текст (другая константа). Он еще ни разу не воплотился. Но всегда присутствует в качестве альтернативы. Альтернативы, горячо желаемой значительной частью общества. В период думской монархии (1906–1917 гг.) борьба за реализацию этого конституционного проекта сведется к лозунгу: требуем «ответственного министерства». Иными словами, речь идет о парламентской форме правления, базирующейся на принципе ответственности правительства перед законодательной властью.

Именно в этом отличие Муравьева от Сперанского. У последнего, как мы помним, правительство несет ответственность перед императором (в Конституции 1906 г. тоже, 1993 г. — перед президентом, «выборным монархом»). Никита Муравьев первым в России убедительно сформулировал принцип парламентского правления (хотя, конечно, его оригинальность как мыслителя типически русская: заемная — в данном случае североамериканская — модель пересаживается на нашу почву, затем начинается процесс подгонки; если мыслитель настоящий, а не фиговый, «заемность» подгоняется под русскость; в противном случае наоборот; Муравьев был настоящим).

Но декабристы стали отрицанием (во многом) не только Сперанского, на идеях которого выросли. Другой учитель, не менее великий — Карамзин, — был тоже отвергнут. Всем известно это, классическое: декабризм есть критика «Истории государства Российского» вооруженной рукой. Данное выражение

столь классично и столь часто подвергалось всевозможным комментариям, что освобождает меня от поиска каких-то новых коннотаций. Скажу лишь: идейно различие между Карамзиным и декабристами установил тот же Никита Муравьев. Карамзин, по мнению декабриста, полагал, что «история народа принадлежит царю». Муравьев утверждал, что «история принадлежит народам».

Таким образом, он отвергает один из основополагающих мифов русской мысли, карамзинский миф о России, миф, сводящий историю России к истории русской Власти, Самодержавию. Никита Муравьев обнаруживает в русской истории ростки гражданского общества, одним из первых теоретиков и сторонников которого он и был у нас (по этой линии его ярчайшими и серьезными «наследниками» были в целом чуждые муравьевскому духу славянофилы).

В этом контексте и следует рассматривать политико-организационную схему Муравьева. Она соответствует реальности гражданского полисубъектного общества. Она не Властецентрична и не «предполагает» в качестве фундамента социальный консенсус по поводу Власти. Она «рассчитана» на эволюцию русской цивилизации в сторону антропоцентричности. Говоря несколько иначе, муравьевский проект подобен западным конституциям, главный субъект которых, напомним, гражданин, гражданское общество, нация.

У нас же главный субъект Конституции — Власть. Порождающая, «октроирующая» самою конституцию (1906, 1993). Таким образом, Власть дарует обществу Основной закон при условии и на условиях признания ее главным субъектом этого Закона. Ну а такое признание возможно лишь на основе общего для всего социума (в лице его ведущих актеров) понимания природы и механизма функционирования Власти. Повторю: конституции Николая II и Бориса Ельцина par exellence таковы.