Жан-Анри Руа, Жан Девиосс

Битва при Пуатье

(октябрь 733 г.)

От издательства

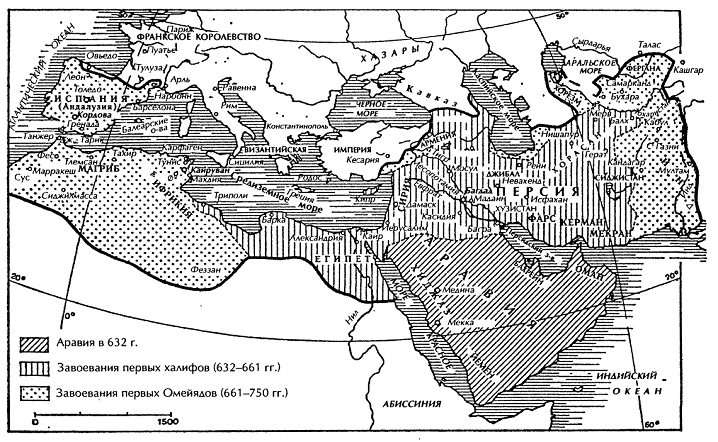

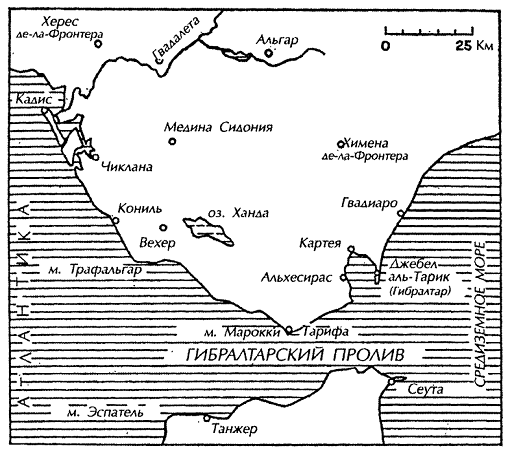

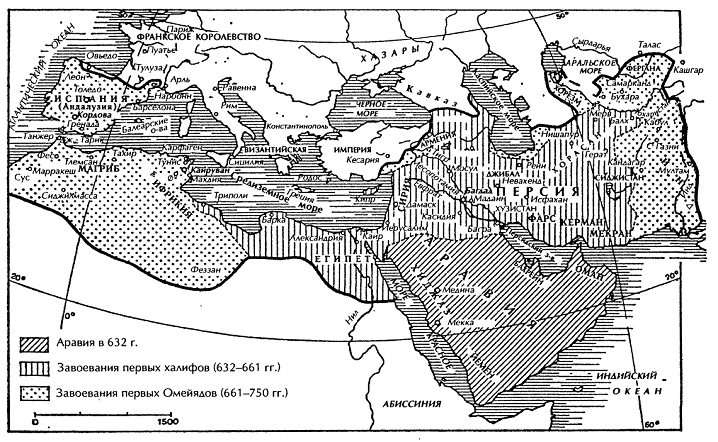

Битва при Пуатье, о которой пойдет речь в этой книге, – одно из самых известных и примечательных событий западноевропейского Средневековья, наряду с такими прославленными сражениями, как Баннокберн, Гастингс, Бувин, Креси, Леньяно. В любом учебнике можно найти упоминание об этой битве: место, где она состоялась, дату – 732 г. и имя человека, вышедшего победителем из яростной схватки, – франкского майордома Карла Мартелла. На первый взгляд история битвы при Пуатье и сопутствующих событий необычайно проста – начав экспансию в VII в., арабы добились потрясающих успехов за краткое время, завладели Персией, Палестиной, Сирией, Египтом, Северной Африкой, вышли в Среднюю Азию и вторглись в Индию. Они взяли Европу в клещи: с запада арабо-берберские войска Тарика ибн Зийяда высадились на побережье Испании, в считанные дни уничтожив Вестготское королевство и начав набеги за Пиренеи, в меровингскую Галлию; на востоке арабы осадили Константинополь и углубились в Закавказье. Но захватившие в 711–714 гг. Испанию арабо-берберские войска после серии набегов на меровингскую Галлию встретились в окрестностях Пуатье с армией франков под командованием Карла Мартелла, правителя Франкского государства. После ожесточенной схватки предводитель мусульман Абд-ар-Рахман пал на поле боя, а его войско потерпело полное поражение и обратилось в постыдное бегство. Так была остановлена экспансия мусульман, начавшаяся в песках Аравии, а арабский халифат, основанный преемниками пророка Мухаммеда, погрузился в пучину междоусобиц.

Таково традиционное изложение событий, связанных с битвой при Пуатье. Наиболее яркую оценку битвы при Пуатье дал английский ученый XVIII в. Эдуард Гиббон – если бы не битва при Пуатье, то в Оксфорде сейчас бы изучали Коран.

Для многих битва при Пуатье долгое время знаменовала собой точку соприкосновения двух цивилизаций – мусульманской и христианской, послужив к поражению первой и невиданному расцвету второй. Действительно, спустя несколько десятилетий после битвы при Пуатье на Западе поднялось могущественное государство, до этого словно дремавшее в летаргическом сне, – Франкское королевство, где сын Карла Мартелла Пипин III Короткий основал вторую королевскую династию. Апогеем же Франкского королевства и наследников Карла Мартелла стала христианская империя Карла Великого, монарха, который уже в свою очередь повел войска за Пиренеи и союза которого искал багдадский халиф Харун ар-Рашид.

В западноевропейской историографии XIX в. битва при Пуатье также связывалась с значительными социально-политическими изменениями, которые якобы привели к зарождению феодализма. Утверждалось, что именно в ходе битвы при Пуатье, когда пешее ополчение франков столкнулось с маневренной конницей арабов, а после поражения попросту не успело догнать бежавших мусульман, поскольку те были верхом, Карл Мартелл извлек для себя урок, задумав в дальнейшем создать франкскую кавалерию. Поскольку кони и тяжелое вооружение стоили очень дорого, Карл принялся раздавать своим сторонникам земельные участки на срок воинской службы (бенефиции), на доходы с которых его воины закупали и содержали необходимое вооружение и лошадей. Воин, получавший бенефиций, был обязан майордому личной преданностью и приносил клятву верности. Впоследствии бенефиции стали наследственными владениями, и Западная Европа плавно соскользнула в объятия феодализма.

При подобной трактовке событий битва при Пуатье приобретает первостепенное значение для средневековой Европы, играя роль своеобразного рубежа, вехи, разделяющей всю европейскую историю на два периода – до и после битвы при Пуатье.

Однако при более пристальном взгляде оказывается, что все не так уж и просто: словно какая-то пелена окутывает и саму битву и события, что привели к ней. Чем больше вникаешь в современные битве источники, тем вопросов становится все больше и больше, они растут как снежный ком. Неизвестны ни точное место, где встретились две армии (то ли возле Пуатье, то ли возле Тура), ни точная дата (732 или 733 год). Неясно, какие цели преследовали арабы, рвавшиеся к монастырю Св. Мартина Турского, – простой грабительский набег, вызванный слухами о несметных богатствах, накопленных поколениями франкских монахов, или же тщательно продуманное наступление в надежде покорить Галлию, наступление, которое являлось продолжением стремительной мусульманской экспансии, свидетелем которой стали VII–VIII вв. Иначе говоря, была ли на самом деле битва при Пуатье битвой народов, подобно сражению на Каталаунских полях, или же заурядной стычкой? Понимали ли сами участники событий все значение битвы, в которой они сражались? Или же для франков и арабов, для которых война была привычным способом существования, схватка у Пуатье стала еще одним, ничем не отличавшимся от других, этапом в военной эпопее обоих народов.

Так получилось, что битва при Пуатье действительно совпала по времени с упадком арабского халифата и приостановлением планомерного наступления мусульманских войск. Однако каким же должно быть сражение на самом отдаленном краю халифата, на границе мусульманской Испании, чтобы от потрясения, вызванного им, халифат Омейядов рухнул как карточный домик. Возможно ли здесь иное объяснение? Авторы предлагаемой читателю книги рассматривают и другую версию событий.

Не стоит забывать, что на поле под Пуатье в бою сошлись две армии, воевавшие по совершенно разным воинским канонам. Даже если арабы не сражались верхом (как утверждает итальянский историк Франко Кардини) и франкам не впервой было биться с мусульманскими отрядами, битва при Пуатье должна представлять несомненный интерес с точки зрения военной истории.

Ж. Девиосс и Ж.-А. Руа написали не просто книгу об одном событии – битве при Пуатье. Стоит напомнить, она вышла в 1966 г. в издательстве Галлимар в знаменитой серии «Тридцать дней, которые создали Францию». Для книг этой серии, написанных самыми разными авторами и с применением самых разных исторических подходов, тем не менее характерна одна черта – они никогда не замыкаются на одном событии, которое служит им лишь своеобразной точкой отсчета. Цель серии – показать, как известное историческое событие отразилось на истории Франции. Равным образом и для Ж. Девиосса, и для Ж.-А. Руа битва при Пуатье – лишь конечный этап того исторического движения, которое, собственно говоря, и привело арабов и франков на поле боя при Пуатье. Помимо подробного освещения самой битвы, различных точек зрения и оценочных суждений о ней Ж. Девиосс и Ж.-А. Руа фактически написали два исследования: Руа – историю зарождения ислама, халифата и мусульманской экспансии, а Девиосс – историю Франкского государства в эпоху династии Меровингов и начале правления династии Пипинидов-Каролингов. Конечно, исторические исследования не стоят на месте, и сегодня историки-медиевисты смотрят на битву при Пуатье несколько под другим углом зрения, нежели это делали Руа и Девиосс в далеком 1966 г. Но оба автора были в числе тех, кто стоял у истоков и внес весомый вклад в исследование этой проблемы.

Карачинский А. Ю.

Пролог

Место для Бога

В одном из своих предисловий Андре Жид настойчиво требует от всякого писателя оставить, по его выражению, место для Бога, то есть для всего того, что остается неизвестным автору при выполнении его работы и что добавит к ней читатель. Тем, кто делает историю, в отличие от тех, кто о ней пишет, никогда даже и в голову не приходит отстаивать такое право, даже Наполеону, позировавшему для потомков на Святой Елене. Они, конечно, боялись, что их сочтут непричастными к лучшему из сделанного ими. Здесь же это Божье место занимают люди, и необязательно великие, которые чаще всего лишь используют в своих интересах, или в соответствии с тем, как они понимают эти интересы, великие процессы непреодолимой силы, приводящие в движение целые народы. Они редко осознают, что именно они делают, и это с особенной отчетливостью проявляется в том столкновении двух миров, которое потомки назовут битвой при Пуатье.

Распределить роли здесь даже как-то слишком легко: с одной стороны, ислам, вырвавшийся из Аравийской пустыни подобно песчаной буре, сметая все на своем пути. Грабежи, насилие, хищения, неспособность направлять свои завоевания, внутренние раздоры, конец которым в состоянии положить только новые войны и заманчивая добыча; с другой же – мир, все еще потрясенный падением Римской империи и ищущий единства в христианстве. Обрел он его, без сомнения, защищая свои святыни от варваров.

Конечно, некоторые очертания этой нравоучительной картины оказываются размытыми. В Карле Мартелле нет ничего от святого, его прошлое сомнительно, он не знал благоговения перед церковными богатствами, когда нуждался в деньгах. Что же касается варваров, то нетрудно вспомнить, что их цивилизация вполне успешно выдерживала сравнение с европейской цивилизацией той же эпохи.

Лучше попытаться представить себе, что, вторгшись в нашу страну, покрытую лесами, и не зная других маршрутов, кроме остатков римских дорог, мусульманский военачальник, восхваляемый за свое благочестие и черпавший силу в Коране, вел праведную борьбу с идолопоклонниками.

В таком случае картина полностью меняется – вплоть до того, что в конце концов можно задаться вопросом, не была ли более предпочтительной победа Абд-ар-Рахмана: Франция, как и Испания, покрылась бы мечетями и альказарами, что не помешало бы развитию романского стиля и не ущемляло бы религиозного рвения христиан, так как ислам отличался терпимостью, и мы, возможно, избежали бы религиозных войн. Наше знакомство со значительной частью греческих философов состоялось бы раньше, поскольку хранителями их наследия являлись арабские мыслители; что же касается арабской науки, то она бесконечно превосходила те остатки римской учености, которые сохранились у нас после вторжения варваров; и можно сделать вывод: «Проникнутые страстью к науке, но менее способные к открытию, чем греки, арабские ученые произвели синтез индуистских и греческих работ, синтез, в который они внесли достаточно значительный личный вклад. Они усвоили индийское счисление, продвинули вперед алгебру, тригонометрию и астрономию. Период между VII и XII вв. является одним из самых ярких в истории науки».

Кто это сказал? Арабский историк? Нет, французский профессор, агреже математических наук, г-н Рене Татон, в своей книге «История счета» (р. 19). Кроме того, он мимоходом отмечает, что, если бы Герберт

[1] не открыл во время своих путешествий в Испанию цифр, которые мы с полным основанием называем арабскими, и не был бы избран папой, Европа продолжала бы считать, скорее, плохо, чем хорошо, с помощью римских цифр, как это еще делала наша Счетная палата в XVIII в. Но Герберт стал Сильвестром II в 999 г. Победа Абд-ар-Рахмана позволила бы нам выгадать двести шестьдесят семь лет. И мы еще ничего не сказали о многих других культурных достижениях, обогатиться которыми нам удалось, только дождавшись крестовых походов.

Но, полно мечтать, Абд-ар-Рахман был разбит, это один из немногих пунктов, по которым согласны все историки.

Правота как одной, так и другой стороны в очередной раз оказывается не бесспорной. И снова никто из тех, кто готов встретиться в бою, не осознает до конца ни того, какую роль играет, ни судеб, которые решаются его руками.

Вот почему мы отвели этим людям то самое «место для Бога», которое ускользает от их понимания независимо от того, идет ли речь о Том, чьим пророком был Мухаммед, или о Том, свет Которого, излучаемый монастырем Сен-Мартен, озарил всю Европу, или же, говоря менее конкретно, о том, который обретается в смысле Истории. Однако это сражение, о котором мы так мало знаем наверняка, так зачаровывает и так легко превращается в легенду. Как отметил Ф. Гизо, рассказывая об этом своим внукам, это, очевидно, связано не с тем, что никто из его участников, ни военачальник, ни простой солдат, не мог осознавать серьезности этой битвы, а, несмотря ни на что, возможно, с тем, что незаметно для себя они готовились к ней с неясным ощущением величия своей роли. И спустя века эти крестьяне из окрестностей Пуатье все так же показывают вам мызу, где произошла эта битва, с почтением в голосе. Но, чтобы лучше понять эту историю, со всем вниманием прислушавшись к легенде, нам следует представлять себе прошлое ислама и франков и тот долгий путь, который привел их к столкновению друг с другом.

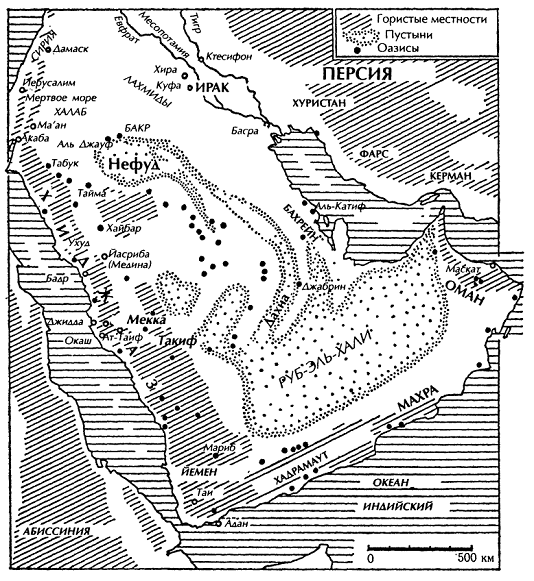

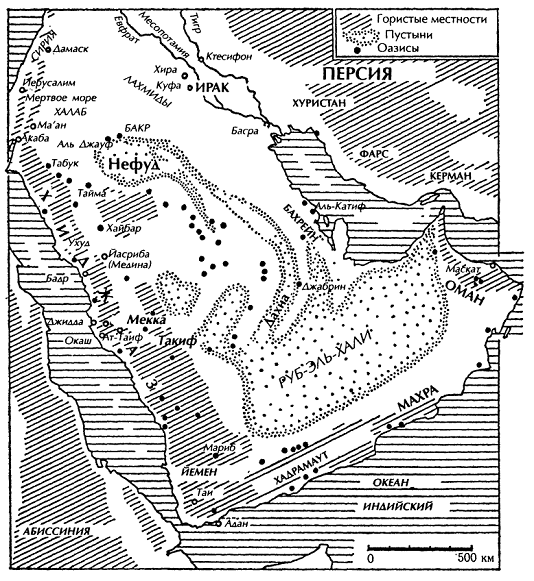

Карта 1

Аравия до Мухаммеда

Глава I

Исторические шансы ислама

В начале VII в. Европа, получив импульс от Григория Великого,

[2] вернула себе некоторую часть своей прежней политической силы и морального единства. Отрадный факт, ибо из глубин страны, считавшейся пустынной и необитаемой, внезапно началось вторжение совершенного нового рода. Это нашествие, источником которого была Аравия, захлестнуло Сирию, Персию, Египет, Мавританию, начало угрожать Греции и, вопреки любым ожиданиям, поглотило Испанию, а после перевалило через Пиренеи. Как объяснить эту непредвиденную мусульманскую экспансию, порожденную бесплодными песками? Кто были эти арабы, пророком которых сделался Мухаммед? Все эти вопросы можно объединить в рамках более широкой проблемы – каким потенциалом обладал ислам.

Не преувеличивая влияние среды, чего, по-видимому, не избежал Тэн, современный историк полагает, что великие цивилизации зарождаются в условиях, благоприятных с точки зрения почвы, природных ресурсов и возможностей сообщения. Так, Греция – это страна, где по двадцать лет почти не бывает морозов, ее жаркий и сухой климат формирует человека быстрее и гармоничнее, чем где-либо еще, ее спокойное море, усеянное островами, менее всего способно испугать своим видом искателей приключений. Кроме того, здесь сходятся два великих торговых пути: один из них соединял Восток с Западом, проходя через Малую Азию, а второй шел с берегов Нила на север.

Если же мы пожелаем найти противоположность ее достоинствам, обратимся к Аравии. Там между дневной и ночной температурой наблюдаются перепады в 60 градусов. Климат там почти невыносим даже для местных жителей. Тамошнее море – это пекло, обрамленное безводными или гористыми берегами с редкими и труднодоступными портами. Внутри страны раскинулась пустыня, которая чувствует себя тем привольнее, что этот полуостров, по размерам в четыре раза превышающий Францию и изолированный от остального мира с трех сторон, представляет собой горный массив с вершинами, расположенными по его внешнему контуру. На северо-западе они преграждают путь ветрам из Средиземноморья. На юге они отгораживают страну от муссонов Индийского океана: в Дахне и Руб-эль-Хали царит такая жара, что поныне этот район остается практически неисследованным. Горы Нефуд на севере едва ли более сносны. Между ними находится плато Неджд, которое по сравнению с соседними областями кажется более влажным и прохладным. Выпадающие там время от времени дожди дают жизнь растительности, которой верблюды и скот питаются в течение трех или четырех месяцев.

Подобная местность, как полагают, не способствует ни гармонии, ни уравновешенности, которые восхищают нас в греческом человеке. Однако, по мнению многих, именно она, как это ни парадоксально, дала исламу его первый шанс. Она установила естественный отбор, уничтожающий слабых. В результате она выковывала народ, способный выдерживать все лишения бадии, этих широких бесплодных пространств, где в состоянии выжить только бедуин при условии отказа от любых желаний, начиная с естественного стремления к пище. «Я могу запереть свой голод в изгибах своих внутренностей так же крепко, как руки искусной прядильщицы держат нити, которые она скручивает своими пальцами», – сказал еще Шанфара, поэт, живший до Мухаммеда. Более близкие к нашему времени свидетели, вроде Доти и Лоуренса,

[3] решившиеся разделить с кочевниками их тяжелую жизнь, подтверждают, что в этом нет бахвальства: «В подобной окружающей среде главнейшим качеством бедуина является не что иное, как эссуббор, мужественное забвение о голоде, необходимое для того, чтобы ему противостоять».

[4]

Лоуренс высказывается в том же смысле «Жизнь бедуина тяжела даже для тех, кто к ней привык, и ужасна для чужаков – это существование живого трупа».

Те, кто выживает, уже не боятся ни голода, ни жажды, ни боли Лоуренс видел, как молодой человек, у которого плохо срослось сломанное предплечье, обнажил себе кость кинжалом, снова сломал ее и выправил.

[5] Что же касается смерти, то это слишком привычная спутница, чтобы ее страшиться.

У пустыни есть и другие достоинства, более общие. Она изолирует полуостров с четвертой стороны, превращая его в «остров арабов». Она оградила его от Римской империи. Анри Пиренн

[6] видит в этом основное отличие исламского нашествия от всех остальных варварских вторжений. Германцы после них приложили все усилия, чтобы построить свои государства по образцу «Романии»,

[7] которой им было нечего противопоставить ни в идейном плане, ни с точки зрения цивилизации, администрации и религии, так что в итоге они сами оказались поглощены более развитыми народами, которыми завладели.

Для арабов, единственных, кто избежал притяжения Рима в силу самих условий своего существования, подобной опасности не существовало. Они обладали такой же, а может быть, и большей, чем у других, способностью к приспособлению и усвоили лучшие достижения исчезнувших народов, но силы, достаточные для борьбы с христианством и отказа от всякого компромисса с ним, они всегда находили в самих себе и в религии Мухаммеда.

Наконец, эта бесплодная среда обитания всегда одинакова. В любом другом месте почвы, культуры и пейзажи менялись и человек, несущий значительную долю ответственности за это, неизбежно эволюционировал, здесь же за тысячи лет не изменилось ничего. И человек остался тем же. У историка и сегодня есть возможность увидеть там живого современника Пророка, словно превратившегося в окаменелость в этих песках. Именно поэтому даже те, кто наиболее взыскателен в отношении источников, допускают использование имеющихся в нашем распоряжении многочисленных этнографических документов по кочевникам наших дней, а также рассказов путешественников и исследователей.

[8]

Кочевник неотделим от своего верблюда, на котором можно преодолевать до двухсот тридцати километров в день, и пользуется всеми дарами этого сказочного животного: его молоко представляется бедуину самым вкусным угощением, верблюжья шерсть, смешанная с овечьей или козьей и спряденная женщинами, становится его одеждой и покрышкой для шатра, моча считается лекарством и косметическим средством, сушеный помет служит топливом. В случае полного отсутствия воды ее добывают из желудка верблюда, и, разумеется, его мясо идет в пищу. Истинный бедуин кичится тем, что не пьет на пути от колодца к колодцу.

Современный кочевник может прожить шесть недель полностью отрезанным от остального мира, имея лишь полмешка муки весом сорок пять фунтов на человека. Этим объясняется необычайная мобильность воинов Пророка, удивлявшая их иноземных противников. Это удивление мы можем представить себе в свете тех чувств, которые вызвали турки во время первых экспедиций Лоуренса.

Лоуренс не скрывал недостатков своих товарищей: «Это такой же странный народ, как бедуины. Постоянное пребывание в их обществе требует от англичанина бездны терпения. Абсолютные рабы своих желаний, не знающие духовной узды, они без всякой меры упиваются кофе, молоком и водой, объедаются вареным мясом; всегда готовы выклянчить щепотку табаку, неделями мечтают о редкостных сексуальных наслаждениях, а промежутки заполняют, распаляя себя и своих слушателей непристойными историями». Бремон, познакомившийся с ними в это же самое время, сравнивает их с бедуинами по отвращению к коллективной деятельности и дисциплине, по страсти к грабежу и шумному бахвальству на тему военных подвигов, за которым порой кроется малодушие или внезапное бегство от уступающего по численности неприятеля. Однако он утверждает, что пустыня нейтрализует эти пороки: «Их сила объясняется исключительно географическими условиями, которые ограничивают их желания. Нищета Аравии делает их простыми, воздержанными и стойкими вопреки им самим. Если бы судьба забросила их в цивилизованные страны, они бы изнемогли, как и любой другой дикий народ; их бы подточили болезни, нравственное падение, роскошь, жестокость, коварство и хитрость, которые, за отсутствием иммунитета, поражали бы их сильнее, чем прочих».

Таким образом, бедуин являет нам два своих лика, на первый взгляд несовместимых: с одной стороны, это примитивное существо, ведомое одними инстинктами и чуждое всякой цивилизации, в котором римлянин, византиец или перс мог увидеть лишь дикаря и не заподозрил бы, что он сможет завоевать мир. Однако, с другой стороны, благодаря неумолимой среде, к которой он вынужден приспосабливаться, чтобы выжить, это боец, чье мужество нельзя сломить ни числом, ни превосходством в вооружении при условии, что он осознает значимость своей борьбы. Когда ислам фактически бросил племена пустыни на завоевание мира, у них уже имелся богатый боевой опыт; эти стражи своих стад были еще и воителями, которые стремились не только защитить общинные угодья, но и пытались завладеть чужими. В этом мире, где так часто отсутствовало самое необходимое, грабительский набег воспринимался как абсолютно нормальная и даже моральная вещь; поскольку применение силы или хитрости одинаково возможно с обеих сторон, то верх возьмет лучший, а другой всегда может надеяться на реванш. Доти, присутствовавшего при кровавом разгроме хатанов, которые были вынуждены бросить свои палатки, скот и имущество, взволновала мысль о том, что с ними станется. В ответ он услыхал:

«Для того чтобы восстановить хорошую форму, у них уйдет год или два; их будут кормить их наги (верблюды), впрочем, нескольких из них они продадут в деревнях, чтобы купить фиников и посуду. Они не долго будут оставаться без укрытия от солнца, так как их женщины скоро обстригут оставшийся у них скот и будут прясть и шить день и ночь; через несколько недель они раскинут свои новые палатки. А потом к ним на помощь придут другие хатаны с юга».

[9]

Жители Запада были потрясены, обнаружив подобного рода набеги в биографии Мухаммеда, а в Коране – очень точные инструкции относительно добычи и ее дележа.

Хотя Мухаммед и попытался облагородить этот обычай, отведя часть нищим и обездоленным, ему не удалось ни осудить его, ни понять, почему следует поступать именно так. Впрочем, набег всегда подчинялся определенным правилам:

«Первейшее правило арабских воинов – не трогать женщин; второе – щадить жизнь и честь детей, слишком маленьких для того, чтобы сражаться с мужчинами; третье – не уничтожать того, что невозможно унести», замечает по этому поводу Лоуренс.

[10] Эти правила часто побуждали к личному вызову и поединку, и, наконец, к рыцарственности, воспеваемой поэтами:

«Дочь Малика, почему ты не спросишь всадников, если тебе неизвестно о моих подвигах?

(Они скажут тебе, что) я всегда верхом на сильном коне высокого роста, покрытом шрамами, и против него беспрестанно выступают, сменяя друг друга, воины.

То он вызывает на бой врагов, вооруженных копьями, то бросается на обладателей луков с натянутой тетивой.

Всякий, кто был свидетелем битвы, скажет тебе, что в бою я устремляюсь в самую гущу, но отступаю при разделе добычи».

Так описывает себя Антара, о котором Мухаммед сказал: «Это единственный бедуин, чья слава заставила меня желать увидеть его».

[11]

Кроме того, арабы стремились, насколько возможно, щадить участвующих в сражении мужчин, избегая проливать кровь своего противника. И в этом случае жителю Запада едва ли будут понятны эти известные по летописям великие битвы, в которых сталкиваются иногда преувеличенные легендой, но определенно значительные массы людей и которые выливаются в смехотворные количества убитых и раненых. Однако здесь не идет речь о словесных вызовах или театральных жестах, когда две армии встречаются, обмениваются угрозами, а потом расходятся без всякого сражения. Велико искушение сделать вывод о трусости арабов, замаскированной словами или мимикой. На самом деле бедуин храбр, и у нас слишком много тому доказательств, чтобы сомневаться в этом. Это не мешает ему сознавать, что смерть противника повлечет за собой общеобязательную кровную месть двух кланов, то есть цепочку убийств, которая может прерваться только тогда, когда общие интересы побудят оскорбленную сторону принять денежное возмещение – дийю.

Таким образом, цель набега не в убийстве, а, совсем напротив, в захвате возможно большей добычи с максимальной безнаказанностью: поэтому важно стремительно передвигаться, чтобы уметь внезапно налететь на противника, а после уйти от его погони. Этим объясняется и та забота, которой бедуин окружает свою лошадь, животное более быстроногое, чем верблюд, но куда менее приспособленное к пустыне. Без сомнения, набег – не война, так как он редко приводит в движение крупные силы. Однако именно ее стиль отмечает первые важные битвы, в ходе которых окрыленные религиозным рвением арабы вознамерились покорить мир. Естественным основанием общности кочевников является семья, собранная в одной палатке. В то время как мужчины составляют ее гордость и силу, к дочерям в ней относятся с презрением. Это лишние рты, которые приходится кормить в шаткой надежде на выкуп в отдаленном будущем, – так что обычай закапывать заживо новорожденных дочерей просуществовал до времен Мухаммеда, который его осудил.

Тем не менее, как и во всех первобытных обществах, брак – это повод установить мирные отношения с другой семьей. Отец уступает свою дочь супругу, и, как только выкуп внесен, она становится собственностью последнего, причем он может ее отвергнуть. Она может уйти от него, вернувшись в шатер своего отца, который в этом случае начинает переговоры с мужем, чтобы тот вернул ей свободу в обмен на выкуп. Даже вдова остается в зависимости от семьи своего супруга; обычно она доставалась его брату. Однако не стоит забывать, что брак – это прежде всего акт, затрудняющий или исключающий кровную месть и тем самым способствующий созданию союзов, более крупных, нежели просто семья. И многочисленные браки Мухаммеда следует понимать именно с этой точки зрения, а не в смысле чувственности, за которую его порицали некоторые враги. Именно так, а также и иными способами, например, за счет утверждения факта родства с общим предком (который мог быть и легендарным животным, в подтверждение чему можно привести некоторые имена, вроде бану калб или бану асад, «сын собаки» и «сын льва»), социальная молекула разрослась, превратившись в клан, а потом и в племя. Во главе его стоял сейид или шейх,

[12] который нисколько не ущемлял авторитета отца семейства в его шатре и должен был остерегаться того, чтобы прослыть тираном. Его власть зиждилась не на четко установленных правах, а на его собственной приветливости, щедрости, преданности общим интересам, а также почтенном возрасте и знании традиций. Члены клана или племени не подчинялись никакой настоящей дисциплине; они так никогда и не отказались от индивидуализма, которым дорожили, однако с того момента, когда клан подвергался нападению или встречался с угрозой или когда речь шла о кровной мести, затрагивавшей его честь, солидарность внутри него становилась всецелой. Вследствие этого равновесие между племенами всегда оставалось очень неустойчивым; объединить их оказалось трудно даже при полной победе ислама, и союз этот всегда оказывался хрупким по причинам, которые нам представляются ничтожными, но задевали столь уязвимую племенную гордость.

Именно этому обществу навязал себя Мухаммед, еще не обладавший ни воинской славой, ни авторитетом вождя. Долгое время его единственным оружием оставалось слово, но в том мире, где он жил, слову приписывалось огромное могущество. У кочевников именно слово созидает ритмы бытия

[13] и осуществляет связь между поколениями. Ибо эти архаические общества имели основой своего единства во времени поколение, откуда и важность этих бесконечных генеалогий, которые монотонно излагают нам арабские историки. Договоры были тайными и исключительно устными; традиция есть продление слова. Слово, сказанное предками, служит цементом общества, и именно поэтому вождь должен обладать им в первую очередь, ибо он – голос клана. Лоуренс прекрасно описал все значение публичной речи, воодушевляющей воинов, или слова – ранящего, иносказательного или поднимающего собеседника на смех – в беседах с вождями нередко в широко раскрытых шатрах, непрочные стены которых всегда имеют уши.

Анекдоты, сообщаемые нам традицией, даже если они отдают легендой, проливают свет на высокий престиж слова; ограничимся нижеследующим, о котором упоминает Зеллер: «Однажды Омар, мекканский воин, вышел из своего дома, чтобы убить Пророка. По пути он встречает одного из своих родственников, который зовет его скорее пойти и посмотреть, что происходит у него дома; он возвращается и видит своего шурина и сестру, которая прячет от его взгляда какую-то вещь; это оказываются несколько стихов из Корана. Он с гневом отнимает их у нее, читает и, растроганный, переубежденный, снова направляется к дому Пророка. "Что привело тебя, сын Аль-Хаттаба? – говорит ему Мухаммед. – Станешь ли ты упорствовать в своем нечестии, доколе небо не падет на твою голову?" – "Я пришел, – отвечает Омар, – чтобы объявить тебе, что я верю в Аллаха и его пророка"».

Слово араб скандирует и совершенно естественно превращает в поэму. Это спонтанное творчество заполняет тишину долгих путешествий по пустыне, его способны оценить даже самые дикие из бедуинов. Поводом к нему служат самые незначительные события повседневной жизни – поступь верблюда, падение, неожиданная встреча; и, по свидетельству Лоуренса, как только приходит весть о новом военном успехе, иман, оставив все дела, воспевает ее в хвалебной оде: «Если работа проделывалась за шестнадцать минут, поэма считалась достойной почтения, а поэта награждали золотом».

[14] Впрочем, поэт – это воин, а воин, совершенно естественно, – поэт, так было и с Аудой, который рассматривал жизнь как сагу: «Малейшее событие в ней приобретало смысл; самый ничтожный персонаж, имевший к ней отношение, становился героическим. Его разум был заполонен поэмами, восхваляющими древние набеги, и эпическими сказаниями, которые он выплескивал на первого попавшегося слушателя. При отсутствии такового он, несомненно, пел их для собственного удовольствия своим великолепным, глубоким, звучным, высоким голосом».

[15] Когда вдохновение нисходит не в пылу битвы, оно изливается наружу в конце трапезы в самой приятной форме, обычно сатирической, с лукавым или злым умыслом. Так Ауда выдумывает рассказ о том, как Мухаммед при свидетелях купил ожерелье из драгоценных жемчужин, которое не получила в подарок ни одна из трех его жен. Он всячески расцвечивает эту полностью вымышленную историю к вящему отчаянию незадачливого мужа, преследуемого ревностью своего гарема.

Таким образом, Лоуренс отмечает и в наше время процесс создания арабской поэзии, которая, без сомнения, вначале представляла собой сатиру, затем погребальный плач и, наконец, касыды, уже чисто лирические, с удивительным изяществом и лаконичностью воспевающие любовную страсть, вино, странствия охотников, избиение врагов и славу племени, в скрупулезно продуманных образах.

Необходимо также подчеркнуть народный характер этого труда, не имеющего никакого отношения к ученым мужам. Когда Лоуренс рисует нам Фейсала, пытающегося привлечь на свою сторону руаллов и излагающего их мысли по поводу арабской истории и языка, он настаивает на необходимости молчания, следующего за словами последнего: «Затем он умолк на мгновение, ибо для этих необразованных мастеров красноречия слова были живыми, и они любили наслаждаться ими без всякой примеси, смакуя их по одному между небом и языком».

[16]

Задолго до Мухаммеда неграмотные кочевники уже были мастерами слова и ценителями его силы и музыкальности, и это давало исламу еще один шанс – общность литературного языка стала объединяющим фактором, ведь в местах, где проводились самые настоящие поэтические конкурсы, объявлялось перемирие в кровной мести, например, в Оказе в районе Мекки. Мухаммед заручился поддержкой почти всех поэтов, и они внесли огромный вклад в распространение его учения, так велико было их влияние на арабов; например, рассказывается об одном племени, которое, прежде чем в полном составе обратиться в ислам, послало своего поэта к Пророку для беседы.

[17] Если сам Мухаммед и отказывался от звания поэта, то лишь для того, чтобы подчеркнуть божественность и уникальность своего послания: однако Коран, как ясно уже из его названия, это прежде всего «чтение наизусть», именно поэтому его распространение, даже без использования письменности, пойдет с огромной скоростью, тем большей, что он использует абсолютно эффективные лингвистические средства. Рислер очень удачно проанализировал

[18] значение языка для победы ислама, особенно в семитских областях, где греческому языку и мысли удалось внедриться только в городах и при дворах, не проникнув глубоко в душу сельских жителей. Тамошние крестьяне продолжали пользоваться арабским или родственным ему арамейским, так что легко прониклись симпатией к завоевателю, говорившему на их языке. Правящие классы, гораздо более просвещенные, чем арабы, подарили языку, на котором не говорили до обращения в ислам, его грамматику, синтаксис, всю ту гибкость, которой ему все еще не хватало, и некоторые из его лучших литературных памятников. Тогда арабский язык создал своеобразный литературный и научный интернационал, в котором арабы удивительным образом составляли лишь ничтожное меньшинство, а культурный обмен шутя преодолевал любые расстояния: так, Авиценна, житель Трансоксании (между Индом и современной Россией), оказал несомненное влияние на Аверроэса, философа из Кордовы, тогда как Идриси, преподававший в Испании, отмечал работу Яккута, учившегося недалеко от Аральского моря.

Мы удалились от наших неграмотных бедуинов, однако именно они дали начало этому процессу. Их религия оставалась делом клана, у каждого племени были свои боги и идолы, среди которых главное место занимали деревья и камни, – что объясняется в основном той окружающей местностью, по которой они кочевали. При отсутствии камней человек пустыни падал ниц перед шаром из песка, который он замешивал на молоке своей верблюдицы.

[19] Какой бы примитивной ни была эта религия, равно наделявшая, в негативном плане, таким же влиянием джиннов, которые вмешивались в жизнь людей и которых важно было никогда не раздражать, заметим, что боги в ней никогда не имели человеческого облика, и именно эта черта сохранилась в религии Мухаммеда. Почитанием окружаются не только камни неровного рельефа, безусловно, способного поразить воображение, так как еще и сегодня он удивляет путешественников, но и камни, считающиеся упавшими с неба и отсылающие нас к звездному культу, объектами которого являлись Луна, Венера, богини Аль-Лат и Аль-Узза, а также не кто иной, как бог Аллах – самый заметный представитель этого пантеона.

Не будь такого камня, вмонтированного в квадратное строение Каабы, Мекка осталась бы лишь местом, где находится колодец Замзам, на караванном пути, ведущем на север. Почему этот черный камень сыграл выдающуюся по сравнению с другими роль, собрав вокруг себя триста шестьдесят идолов?

Может быть, потому, что племя курайшитов, которые являлись его хранителями, добилось наибольшего влияния и навязало другим свое святилище, или же потому, что паломничество, цель которого состоит в поклонении Камню, совпадало со сбором фиников и очень часто с ярмаркой. Как бы там ни было, в этом случае можно наблюдать объединение религиозных и коммерческих интересов, что еще раз подтверждает тезис Дави о перемирии на базарной площади, согласно которому торговый обмен мог возникнуть лишь под сенью святыни. Именно поэтому тот факт, что сделки заключались даже в стенах Каабы в промежутке между двумя молитвами, не обязательно служит доказательством упадка язычества.

Мы уже видели, как протекает жизнь в пустыне и как эта жизнь закаляет человека. Является ли эта парадоксальная удача кочевника уделом всех арабов? Помимо этой злосчастной Аравии, поражающей воображение исследователя или путешественника, некоторые историки

[20] настойчиво твердят о значении другой Аравии – счастливой.

Здесь жизнь возможна во все времена года. Благодаря близости моря, ярко выраженному рельефу, воды которого еще в самой глубокой древности были собраны в каналы с помощью плотин, вроде известной нам дамбы в Марибе, этому региону суждено было породить процветающие цивилизации, все более многочисленные следы которых обнаруживает современная археология. Можно упомянуть четыре великие империи, хронология которых остается спорной: Ма'ан, Саба, Катрабан и Хадарамаут.

Именно в эту страну в 24 г. до Р. X. по приказу Августа направилась экспедиция под командованием Аклия Галла, префекта Египта. Согласно преданию, подхваченному Бенуа-Мешеном,

[21] римские легионеры вошли в бесплодную пустынную местность и погибли, изведав пытку зноем и изнурением; но, безусловно, в реальности дело обстояло по-иному. Эти легионеры не углублялись в пустыню. Они двигались вдоль западного побережья Аравии, пока не потерпели крушение у Марибы, безусловно, представляющей собой современный Мариб. Известно, что благодаря своей плотине и совершенной оросительной системе этот район был полностью возделан. Разрушение этого сооружения, с чем связывают упадок страны, относится к гораздо более позднему периоду. Следовательно, стоит отказаться от символической картины занесенных песком трупов, все еще сжимающих мечи полуистлевшими пальцами, и, напротив, понять, что сказочные богатства этой части Аравии возбуждали аппетиты ее соседей. Она производила духи («По всей Аравии разливается их божественный аромат», написал Геродот), там же можно было найти мирру, ладан и ароматы – благовония, пользовавшиеся большим спросом в античном мире.

[22] Ее географические положение у слияния двух морей делало ее ключевым пунктом в торговле между Дальним Востоком и Африкой с одной стороны, и Средиземноморским бассейном – с другой. Ее побережья благоприятствовали каботажному плаванию. Туда переправлялись жемчуг, добытый» в Персидском заливе, слоновая кость, шелк, хлопок, полотно, рис и перец с Инда и из Африки, рабы, обезьяны, золото, страусовые перья в обмен на всю продукцию Средиземноморья. К этой внушительной торговле добавлялись сельскохозяйственные и ремесленные ресурсы.

Очевидно, что утверждение Жака Пиренна

[23] о том, что благодаря пересекающим Аравийский полуостров караванным путям и каботажу, осуществлявшемуся вдоль его берегов, он уже с самой глубокой древности играл существенную роль в экономических связях между Западом и Востоком, основано на истории и экономике именно этой, богатой, части Аравии. К VI в. после Р. X. там уже были важные города, Маскат и Адан на юге, а также Медина и Мекка в Хиджазе – крупные рынки на пути от Красного моря в Азию. Охрану караванов брали на себя сами же дикие бедуины.

С конца IV в. Сасаниды завербовали себе помощников из их числа, направив их в Месопотамию. Те же образовали небольшое государство, подвассальное Персии, со столицей в Хире и приняли христианство несторианского толка.

[24] В VI в. Византия, в свою очередь, поселила бедуинов на юге Сирии; они также создали вассальное государство и тоже обратились в христианство, но в форме монофизитства,

[25] которое в то время восторжествовало в Сирии и Египте. Наконец, завоевание Йемена Хосровом I еще теснее связало Мекку и Медину с международной экономикой. Мистическое движение росло наряду с расширением христианства. В арабских городах христианские общины пополнялись в основном за счет простого народа, в то время как евреи, поселившиеся в Аравии вследствие гонений Ираклия,

[26] занимали важное место в городской среде, образуя в ней свою плутократию. Именно в этой обстановке Мухаммед, который и сам принадлежал к классу зажиточных горожан, начал свое пророческое служение.

Не делая такого упора на важности экономических реалий, Годефруа-Демомбин подчеркивает,

[27] что чудесное рождение одной из величайших религий мира в пустыне не более чем иллюзия: в действительности пустыню, о которой идет речь, пересекает широкая полоса оазисов и степей, а возвышенные и орошаемые районы на побережьях кормят многочисленное население, сформировавшееся в соприкосновении с людьми древней цивилизации.

Хорошо бы учесть эти оговорки и с их помощью добавить полутонов в традиционный образ пустынной Аравии, но не следует отказываться и от тезиса Лоуренса. Чтобы подтвердить его, он ссылается на реальный закон человеческой географии, о котором говорит и Бенуа-Мешен и следствия которого можно наблюдать еще и сегодня.

В процветающем Йемене образовался избыток населения, которое не могло покинуть его, ни переправившись через Красное море из-за враждебности Абиссинии, ни поднявшись по его побережью на север, так как Хиджаз тоже страдал от перенаселенности. Поэтому мелкие, самые неимущие группы, побуждаемые неумолимой необходимостью, уходят в глубь пустыни; земледельцы превращаются в кочевников, рискуя снова стать пахарями по другую ее сторону. Лоуренс превосходно описывает

[28] эту «кузницу кочевников», этот «пустынный Гольфстрим», неисчерпаемая энергия которого живет в семитах и преподает каждому из своих участников самую ядовитую и обстоятельную из всех социальных дисциплин,

номадизм. Даже если этот тезис и преувеличивает опасности переправы через Красное море, а кочевничество никогда не носило столь неотвратимого характера, от этого ничуть не страдает тот факт, что между пустыней и арабом существует глубокое сродство. Во-первых, горожане составляют лишь ничтожное меньшинство, и даже они восприимчивы к зову пустыни. Мы видим, как преуспевающий Мухаммед, супруг богатой Хадиджи, регулярно удаляется туда, однажды – на целый год, чтобы там предаваться размышлениям, ибо семиты, как евреи, так и христиане, или арабы, всегда взирали на пустыню как на оптимальное место для религиозного вдохновения. Синай находится в пустыне. Когда же отклик на зов пустыни не был продиктован обстоятельствами или аскетизмом, человеком двигали более прозаические соображения торговли.

Колыбелью ислама не является ни Йемен, ни пустыня, а Хиджаз, который очень мало заслуживает своего звания преграды, так как его роль – служить проходным путем. В отличие от Йемена он не является страной богатой культуры. В Мекке нет ничего своего, там все привозное, а климат почти невыносим – настолько, что еще и сегодня путешественник задается вопросом, как могло человеческое общество удержаться на этой бесплодной равнине. Это не что иное, как пустыня, а ведь можно с полным основанием вспомнить о плодородии некоторых оазисов, в частности Медины. Однако существует единодушное мнение о том, что эти два крупных города Хиджаза, ставшие средоточиями ислама, никогда не смогли бы сыграть своей роли, если бы не являлись перевалочными пунктами на пути торговли благовониями. Таким образом, именно торговые нужды побуждали жителей Мекки или Медины, не роняя при этом своего социального статуса, и даже укрепляя его, становиться караванщиками и вступать в контакт с бедуинами. Именно так поступил Мухаммед и не составил в этом отношении никакого исключения.

Таким образом, именно в этом двойственном и определенно непростом союзе бедных кочевников и торговой аристократии следует искать глубинные причины революционного брожения, которому суждено было вылиться в ислам.

Однако какими бы глубокими ни были разногласия авторов по поводу роли климата, окружающей среды, экономических факторов, все они согласно полагают, что Аравия получила свой исторический шанс благодаря тому, что породила необыкновенного человека, способного осуществить этот тонкий синтез и сумевшего – в стране, которая гордится тем, что произвела на свет сорок тысяч пророков, – стать для своих современников единственным Пророком и до сегодняшнего дня оставаться им для миллионов мусульман.

Глава II

Мухаммед

Нет ничего более неопределенного, чем жизнь того, чьи приверженцы называли его «Мухаммедом» («вдохновенным, достохвальным»), согласно Корану, предвозвещенного Иисусом с помощью синонима Ахмед, и, вероятно, более известного в течение всей первой части своего существования как Абу-ль-Касим.

Можно покорно следовать исламскому преданию, которое окружает земной путь Пророка ореолом сверхъестественности и не терпит самой возможности применения к нему исторической критики.

[29] Мы предпочитаем опираться в основном на Коран, хотя в нем Мухаммед очень редко говорит о самом себе.

Судя по дате его смерти – 13-й день месяца Раби, в 11 году по Хиджре, или 8 июня 632 г., – из которой мы вычитаем десять лет, проведенных в Медине, и десять или тринадцать лет проповеди в Мекке после откровения, полученного в сорок лет, рождение Пророка можно отнести примерно к 570 г. Когда бы это ни произошло, все согласны с тем, что Мухаммед принадлежал к племени курайшитов, самому влиятельному в Мекке. Наибольшим весом тогда пользовались две семьи: Омейя, самая богатая, удерживала в своих руках политическую и военную власть в городе; род Хашим, менее обеспеченный, охранял колодцы Замзам, и их содержание приносило ему немалый нравственный и религиозный авторитет. Мухаммед был хашимитом. Учитывая это почетное родство, можно удивиться его бедности. Чтобы объяснить ее, кое-кто заявляет, что его дед, Абд-аль-Мутталиб, разорился из-за своей щедрости по отношению к паломникам. Через свою мать, Амину, будущий пророк был связан с одним из кланов соперничавшего с Меккой города Йасриб, который прозвали Мединой, «приютом», когда он поселился там, возможно, благодаря этим кровным узам. Отец, Абдаллах, о котором известно очень немногое, если не считать того, что он был очень красив, умер до рождения своего сына, оставив жену в нищете. Ребенок был поручен своему деду, который отдал его кормилице из семьи местных бедуинов, бану сад; согласно распространенному мнению, климат Мекки был практически невыносимым для новорожденных. Само собой разумеется, легенда подробно описывает чудеса, предшествовавшие и сопровождавшие его рождение: незадолго до зачатия лицо Абд-Аллаха осветилось лучом божественного света нур, столь явно, что это побудило другую женщину тщетно искать близости с ним, надеясь стать матерью Пророка. Затем некий голос возвестил Амине, что она носит во чреве «лучшего из земнородных».

[30] Ребенок появился на свет свободным от всякой скверны, обрезанным от природы, а пуповину ему перерезал ангел Джабраил; время родов было ознаменовано появлением кометы, Сирия была освещена, и Амина могла видеть даже рынки Дамаска, в то время как озеро Суа высохло; ужасное землетрясение поколебало дворец Сасанидского царя Кисры (Хосрова) и повалило сорок его башен, священный огонь, который более тысячи лет поддерживали его персидские поклонники, угас, а все идолы на земле, устыдившись, склонили головы.

[31] Кормилица Халима, со своей стороны, поведала, что год этот был неурожайным, и она отправилась в Мекку верхом на исхудалой ослице в сопровождении своего мужа на такой же тощей верблюдице. Ее собственный ребенок плакал, мучимый голодом, который она не могла утолить, ибо у нее осталась лишь капля молока, а у верблюдицы оно пропало. Халима пришла в отчаяние: как сможет она в такой ситуации взять на себя еще одного питомца? В городе все новорожденные уже были разобраны, кроме одного, красота которого ее покорила, и она с сожалением подумала, что если она не возьмет его, никто другой не станет себя им обременять, так как семья его слишком бедна, и ни одна кормилица не согласилась принять его; поэтому он обречен умереть, отравленный нездоровым воздухом этого города. Она увезла его с собой. И едва она взяла его, как грудь ее снова наполнилась молоком. В пути у ее верблюдицы тоже появилось достаточно молока, чтобы прокормить их всех, а ослица пошла так быстро, что Халима догнала всех своих подруг.

Эти подробности умиляют благочестивые души. Нет нужды подчеркивать обнаруживаемое ими стремление привести биографию Мухаммеда в соответствие с тем ореолом святости, которым неизбежно облекло его пророческое служение Чтобы установить, что они сфабрикованы задним числом, достаточно всего одного доказательства. Голос, сообщивший Амине о необыкновенной судьбе, ожидающей ее сына, повелел ей назвать его Ахмедом. В этом случае высказывание Корана полностью соответствует Преданию: «Некогда Иисус, сын Марии, сказал сыны Исраиля! Я Божий посланник к вам для подтверждения Закона, который в руках в вас, и для благовестия о посланнике, который придет после меня, которому имя Ахмед».

[32]

Как отмечает Годефруа-Демомбин,

[33] невозможно понять, почему ребенок получил это имя, если только не допустить, что эта легенда сложилась уже после начала его проповеди. Тем не менее из Предания мы можем узнать об этих первых годах, проведенных среди кочевников, чья простая, безыскусная, ни здоровая жизнь укрепила юношу, привила ему любовь и понимание пустыни и привычку, пронесенную им через всю жизнь, довольствоваться самым необходимым и отказывать себе в роскоши. Очень правдоподобно предположение о том, что он жил у Халимы и ее родичей еще долгое время после того, как его перестали кормить грудью, особенно если вспомнить о бедственном положении его матери.

Когда же Мухаммед был отдан Амине, она отправилась в Йасриб, безусловно, рассчитывая передать его своей родне. Она умерла, либо еще на пути туда, либо, возвращаясь назад, что указывало бы на неуспех ее предприятия. Тем не менее позволительно вместе с Блашером

[34] поразмышлять о том, какой оказалась бы проповедь Мухаммеда, если бы он вырос в этом богатом оазисе, насквозь пропитанном иудаизмом. Но сирота остался в Мекке, где каждый думал только об увеличении своего богатства и не проявлял к нему никакого интереса. В отличие от кочевников, здесь традиции не возлагали на главу клана ответственности за обездоленных членов семьи,

[35] и настойчивость, с которой Коран поручает сирот общественному попечению, говорит о том, что сам Мухаммед, должно быть, пострадал от такого положения дел.

Однако после смерти деда его забрал к себе один из дядьев, Абу Талиб, зажиточный купец, сын которого Али поклялся своему кузену в нерушимой любви и преданности. Некоторых в связи с его возвращением к богатству удивляет то, что впоследствии этот ребенок стал пастухом, обязанность, которая чаще всего поручается рабам или наемникам. Они вопрошают, не стремится ли здесь Предание удовлетворить семитскому предрассудку, по которому каждый пророк обязательно должен быть овечьим пастырем, каким был Моисей, а потом Давид и как учит Коран.

[36] Однако разве не будет такое предположение правдоподобным, тем более что детство среди кочевников уже подготовило Пророка к подобному труду? Говоря об истории этого периода, куда сложнее принять двух белых ангелов, которые повергают Мухаммеда наземь, рассекают ему грудь и извлекают из его сердца черный сгусток скверны. По мнению Блашера, это прекрасный пример вымысла в Предании, порожденного буквальным прочтением коранической метафоры, вроде «раскрытия груди».

[37] Годефруа-Демомбин категорически отвергает гипотезу, согласно которой в этом эпизоде можно видеть легендарную трактовку первого эпилептического припадка у Мухаммеда.

Действительно, не может быть и речи о том, чтобы назвать Мухаммеда истериком, сведя тем самым его призвание и деятельность до уровня патологического явления, которое в наше время стало бы медицинским случаем. Знакомясь с Кораном даже в неполных и неизбежно несовершенных переводах, читатель, каковы бы ни были его религиозные или философские взгляды, не может не восхищаться красотой этого текста и величием породившего его вдохновения, которое легко выдерживает сравнение с другими священными книгами, в частности с Библией. Кроме того, изучая то, как Мухаммед сумел завоевать сердца своих современников и управлял общиной верующих, удивляешься его политическому чутью, трезвости и успешности его действий вопреки всем преградам, которые вставали на его пути. Человеку, страдающему нервным или психическим расстройством, было бы недоступно это редкое даже у совершенно здоровых людей сочетание религиозного призвания с глубоким реализмом. Но от этого симптомы, сопровождавшие видения Мухаммеда и очень хорошо описанные Уоттом,

[38] не становятся менее достоверными, и их нельзя недооценивать – слуховые галлюцинации, ощущение боли и сильная испарина, и это только самые скромные проявления. Можно ли допустить, что подобные признаки возникли у него только после сорокового года жизни, к которому относится начало проповеди? Если не углубляться в прошлое вплоть до возраста четырех лет, память о котором хранит. Предание, правдоподобным выглядит предположение, что будущий пророк еще в детстве познал эти страдания, которые произвели сильное впечатление на его окружение, тем более что арабский менталитет того времени был в высшей степени склонен приписывать их одержимости демонами. Если же его религиозный опыт не был следствием психической патологии, то его необходимо рассматривать, как это делал Блашер, в перспективе работ Делакруа, и в этой связи плодотворнее всего было бы сравнение со св. Терезой и другими мистиками, которое показало бы различные этапы, всегда одни и те же, на пути каждого из них и в результате позволило бы подвергнуть Коран и Предание критике, основанной на открытиях современной психологии.

К несчастью, об образовании и формировании молодого Мухаммеда нам известно очень мало Возможно, он сопровождал караваны, отряжаемые его дядей в Сирию. В его беседе с отшельником Бахирой слишком много чудес и неправдоподобности, чтобы ее можно было взять на вооружение, однако следует допустить, что Мухаммед приобрел сравнительно точные сведения об иудаизме и христианстве, свидетельством чего является Коран, в большей степени благодаря своим прошлым и будущим путешествиям, а не общению с неимущими христианами Мекки, которых его клан, должно быть, сторонился. Можно вместе с Годефруа-Демомбином

[39] удивиться тому, как мог этот курайшит, если ему доводилось присутствовать на христианских церемониях, не сохранить о них никаких воспоминаний, тогда как некоторые языческие поэты его времени вроде Аль-А'ши описывают священника, преклоняющего колени перед чашей вина. Однако важно не забывать, что Мухаммед был воспитан в вере своих родителей, а Предание определенно грешит, с ужасом отвергая саму мысль о его возможном участии в языческих церемониях. После смерти Абд-аль-Мутталиба наследником сикайи, то есть почетного права кормить и поить паломников к языческому святилищу Мекки, стал дядя Пророка Аль-Аббас, и если языческий поэт и мог побывать на литургии, то куда труднее вообразить, чтобы то же самое позволил себе племянник человека, облеченного жреческой функцией, явно несовместимой с христианством. Намного легче представить себе его интерес к тем замкнутым или гонимым религиозным общинам, которых в то время было немало на караванных путях. Во всяком случае, возможность того, что Мухаммед мог читать еврейские или христианские тексты, по-видимому, исключена, так как совершенно непонятно, как бы он смог получить к ним доступ, да и неизвестно, умел ли он читать. Предание отрицает это с заведомой целью придать его посланию, «продиктованному» самим Аллахом (таков смысл слова «коран»), характер сверхъестественности, которого оно бы не имело, родившись под влиянием иудейских или христианских текстов; однако выказываемое Кораном сходство с ними иногда озадачивает. Сам Мухаммед отрицает, что у него были наставники, способные подсказать ему те или иные стихи; они слетали с губ Пророка спонтанно на глазах у верующих, которые запечатлевали их в памяти для дальнейшей декламации, а письменная традиция, воплотившаяся в рукописном тексте Корана, в основном относится ко времени после смерти Пророка. Здесь, как кажется, Коран подтверждает Предание.

Действительно, в трех стихах мы встречаем относящееся к Пророку выражение эломимиййу, означающее «неграмотный». Например, в стихе 158 суры Арафа читаем: «Потому, веруйте в Бога и Его посланника, неученого пророка…»

[40]

Мы не можем буквально принимать этот эпитет, которому, по словам Монт, противоречат совершенство стиля, верность классическим канонам и красноречие священной Книги. В этих сурах, дарованных в Медине, Мухаммед обращается к евреям, которые отказываются от принятия ислама, по их впечатлению Мухаммед, заявляющий о своей связи с их традицией и о том, что Библия предвозвещает его приход, демонстрировал вопиющее незнание текстов. В этом контексте слово «неграмотный» приобретает совершенно иной смысл Курайшит отказывается следовать учителям еврейского закона, которые учат по текстам. Его откровение другой природы, нежели их банальные словесные ухищрения по поводу буквы, которую они, возможно, сфабриковали. Да, он невежественен и силен своим незнанием, ибо его вдохновляет Аллах, и только он.

Но мы здесь ничего сказать не можем. Заметим просто, что этот молодой человек, еще не получивший своего первого видения, который бы сам удивился больше всех, предскажи ему кто-то его будущее, сумел после своего нищенского детства приобрести репутацию хорошего караванщика и дальновидного дельца. Однако мекканские купцы пользовались письменностью, хотя и довольно примитивной, поскольку диакритические знаки были ей неведомы, и фиксировала она одни согласные, но для их торговых нужд этого было достаточно. Нет причин, почему бы Мухаммеду не знать того, что было известно самым сведущим из них. Между двадцатью и двадцатью пятью годами он поступил на службу к богатой вдове Хадидже, поручившей ему свои караваны, и вел ее дела с необычайным успехом, получая прибыль, исключительную для того периода.

[41] Иными словами, у Мухаммеда было финансовое чутье, и нас не должно вводить в заблуждение его нищенское детство и приверженность к жизни без всякой роскоши, которую он демонстрировал впоследствии, а также бедность или даже нищета некоторых из его учеников Хадиджа видела в будущем пророке красивого, честолюбивого мужчину благородного происхождения, обладавшего, что было особенно ценно, коммерческим чутьем. В его глазах Хадиджа выглядела не моложе, чем в действительности, и, возможно, никогда не казалась ему красивой; однако именно ей предстояло дать ему то единственное, чего ему недоставало, чтобы выйти на первые роли в кругу мекканской аристократии: поручительство процветающего предприятия.

Предание гласит, что он женился на ней в двадцать пять лет: ей исполнилось сорок, и она первая предприняла шаги, чтобы добиться согласия своего отца, когда тот был пьян, но этот анекдот выглядит подозрительным. Все согласны с тем, что этот брак оказался очень удачным. Мухаммед хранил абсолютную верность своей жене до тех пор, пока она не умерла, подарив ему семерых детей, троих мальчиков, из которых не выжил ни один, и четырех девочек, младшая из которых, Фатима, стала супругой Али, двоюродного брата Пророка. Блашер противопоставляет воздержанность, выказанную Мухаммедом в эту эпоху, той чувственности, которая впоследствии побуждала его жениться на многих других женщинах, иногда совсем молодых, да еще заводить красивых наложниц. Что более всего поражает нас в этом союзе, так это его неравенство, ибо Хадиджа была старой и безобразной, а Мухаммед унаследовал красоту своего отца. Мусульманские толкователи отказываются допускать, что у Пророка, помимо всего прочего, имелся и достаточно корыстный расчет. Однако те, кто свободен от парализующего влияния пиетета, часто обнаруживают у Пророка такой нюх на выгоду и такой практицизм, который придает ему совсем иной характер по сравнению с Буддой и Христом, гораздо более безразличным к материальным ценностям.

Это вовсе не критика, а, совсем напротив, констатация факта. Если бы Мухаммед безраздельно отдался лишь своему мистицизму, он был бы менее интересен для историков, так как никогда бы не захотел и не смог играть роль государственного мужа. Вот, если угодно, более грубое сравнение: Христос умер, осужденный с согласия евреев, после того как объявил, что его царство не от мира сего, тогда как Мухаммед почил, окруженный горячей любовью своих приверженцев, после того как с оружием в руках победил своих противников и встал во главе государства, которое сплотил и сделал грозным. Невозможно разделить эти два аспекта его личности, которые в глазах представителей западной христианской культуры неизбежно выглядят несовместимыми, хотя для араба это совсем не так. Подтверждение тому дает сама Хадиджа. Она вышла замуж за бедного человека, соблазнившись его деловыми качествами. Ничто тогда не могло предвестить ей в Мухаммеде основателя новой религии. Однако ее убедило первое же его откровение. Она не только не стала отговаривать своего мужа от путешествия, быстро снискавшего ему враждебность богатых купцов, но сделала все, чтобы поддержать его в новом призвании и победить уныние, которое поначалу иногда обуревало его.

Благодаря достатку Мухаммед отрекся от нищеты и окружил себя определенными удобствами. Он пользовался репутацией честного горожанина, был прозван надежным человеком и, должно быть, блистал той уравновешенностью, которая является высшей добродетелью мекканца. Как мимоходом сообщает Предание, он был избран для разрешения запутанной тяжбы. Когда дожди разрушили Каабу, четыре племени курайшитов отстроили ее заново, сделав более прочной; материалом для нее послужила древесина потерпевшего крушение греческого корабля. Когда же речь зашла о том, чтобы огородить один угол и вделать в него черный камень, вспыхнул яростный спор. Кому достанется эта честь? На нее претендовали все четыре вождя. Мухаммед велел положить камень на плащ и вручил четыре его угла четырем вождям, затем сам взял камень и замуровал в священном месте. Таким образом, мы получаем дополнительное доказательство его влияния и представление о его дипломатических способностях, которые впоследствии творили чудеса в Медине и привели столько соперничающих племен к объединению ради общего дела.

Итак, Мухаммед привык совмещать нужды торговли с духовными запросами и ежегодно на месяц удалялся в одиночестве на гору в окрестностях Хира, причем это не удивляло Хадиджу. Это оставляет место двум гипотезам, нисколько не противоречащим друг другу либо речь здесь идет о некоем обычае, бытовавшем тогда в определенных кругах мекканского общества, неотступно преследуемых более суровыми религиозными требованиями, чем это возможно в рамках достаточно примитивного в своей практике политеизма, либо супруга будущего пророка уже предчувствовала пусть еще не истинное призвание своего мужа, но, по крайней мере, то, что он больше других нуждается в возможности предаться мистицизму.

Во всяком случае, откровение явилось как гром среди ясного неба, и, может быть, для самого Мухаммеда это было еще неожиданнее, чем для его первой жены. Мы уже подчеркивали патетический тон посвященных этому событию отрывков Корана, и в описании этих двух видений стремление убедить самого себя в их ценности становится еще более заметным из-за того, что Мухаммед болен и не знает, нельзя ли отнести их за счет своей болезни:

Соотечественник ваш не заблудился и с пути не сбился

Он говорит не от своего произвола.

Он откровение, ему открываемое.

Его научил крепкий силою,

Обладатель разумения Он явился ему.

(Сура звезды, LIII, стихи 2–6)[42]

Затем ниже та же назойливая мысль:

Он был от него на расстоянии двух луков, или еще ближе.

Тогда открыл он рабу его то, что открыл.

Сердце его не обманывалось тем, что он видел.

(Та же сура, стихи 9 – 11)[43]

И далее снова

Взор его не обманывался и не блуждал.

Действительно, он тогда видел величайшие из знамений

Господа своего.

(Там же, стихи 17–18)[44]

И опять, в суре обвития, LXXXI, стихи 22–25:

[45]

И согражданин ваш не беснующийся

Он некогда видел его на светлом небосклоне,

У него нет недоумения о таинственном

Он не есть слово сатаны, прогоняемого камнями.

Можно вместе с Блашером настаивать на подробностях видений и двух ступенях откровения – сначала сон, а затем само видение – на сопровождавших его физиологических проявлениях, наконец, на периоде жестокой тоски, которая пришла вслед за ним,

[46] связывая эти различные фазы с тем, что дает нам по части мистического опыта современная психология. В частности, она гласит, что за периодом сомнений должна была последовать непоколебимая вера Пророка в свою миссию. Но, по нашему мнению, основная проблема не в этом. Понять нужно то, каким образом близкие Мухаммеда и то небольшое ядро испытанных приверженцев, которое окружало его с самого начала, могли признать ценность принесенного им послания. Здесь речь идет в большей степени о социологии, чем о психологии, и слишком уж легко было бы ответить, что ясновидцы всегда находят людей, готовых следовать за ними, особенно в обездоленных классах, чтобы к собственной выгоде ниспровергнуть существующий порядок – ведь очевидно, что ни Хадиджу, ни людей его круга к этой категории отнести нельзя. Заявляют, что его проповедь встретила теплый прием у бедных христиан Мекки, а богатая торговая аристократия, напротив, немедленно отвергла ее. Возможно, впоследствии так оно и было, но вначале именно Хадиджа и родственники поддержали упавшего духом молодого человека и убедили его в обоснованности его миссии, хотя в тот момент не было ничего проще, чем его отговорить. Какой бы ни была любовь Хадиджи к своему мужу, одного этого чувства недостаточно, чтобы объяснить ее веру, вошедшую в противоречие с интересами ее класса. Не легче понять и столь скромный вначале успех откровения, если предположить, что Мухаммед сразу предстал как бескомпромиссный монотеист, призывавший к уничтожению идолов и в результате выглядевший еще большим святотатцем в силу того, что принадлежал к клану, который видел свою миссию в их почитании. Следовательно, нужно вслед за Уоттом допустить,

[47] что новое религиозное движение должно было так или иначе опираться на ситуацию, сложившуюся в Мекке в эпоху Мухаммеда, а последний, как полагал Блашер,

[48] вовсе не призывал к монотеизму в первых же своих сурах. В то время Мухаммед еще не потерял надежду, снискав расположение мекканской аристократии, создать приемлемую для всех синкретическую религию и освежить политеизм, упадок которого вызывал законное беспокойство у хранителей святилища Каабы и торговцев, чье процветание напрямую зависело от него.

В этом своем начинании, помимо поддержки Хадиджи, Пророк мог прибегать к благоразумию своего кузена Вараки, которого он также убедил в истинности своих видений. Свидетельства расходятся по поводу этого персонажа, привлекательного, но малоизвестного, в котором некоторые видят христианина и заявляют, что это мог быть переводчик Евангелия с сирийского на иврит и арабский.

[49] Таким образом, вполне возможно, что именно в той культуре, представителем которой являлся этот ученый, Мухаммед нашел подтверждение тому, что он продолжает линию Авраама; она же привела его к согласию с сектой, предававшейся аскетическим практикам христианского происхождения, обозначаемой в мусульманском предании наименованием ханифиты. Предание заставляет Вараку умереть еще до откровения, но это, безусловно, лишь для того, чтобы не пришлось осудить его за неверие. Первыми обратилась Хадиджа, затем кузен Мухаммеда Али, его приемный сын Зайд, молодой раб, подаренный ему Хадиджей, происходивший из некоего христианского племени сирийской степи, который, следовательно, тоже мог просветить Пророка в том, что касалось христианства, причем в более популярном плане, чем Варака, и, наконец, два именитых человека, Осман и Абу Бакр. В течение трех лет проповедь не выходила за рамки этого кружка и оставалась в тайне.

Мы не знаем, каким был первый текст, ниспосланный Мухаммеду. Суры и стихи, составляющие Коран, были собраны Османом (в 651 г., то есть через двадцать лет после смерти Пророка) и расположены лишь по признаку длины, от самых длинных к самым коротким, за единственным исключением – первой суры, представляющей собой молитву. Похоже, что с хронологической точки зрения самые короткие суры были и самыми ранними, и это заставляет утверждать, что сегодня Коран читается в обратном порядке. К несчастью, чтобы восстановить истинную последовательность, недостаточно просто переставить их, и мусульманские ученые осознают всю сложность этой задачи, поскольку Ас-Суйути писал в XV в., что восстановить этот божественный порядок выше человеческих сил. Европейские ученые, которые доныне пытаются это сделать, обычно следуют предложенному Нольдеке делению на четыре периода, три из которых – мекканские.

[50] Именно такое деление с некоторыми поправками в нюансах, опирающимися на очень продолжительные и скрупулезные исследования, предлагает нам Блашер, тем самым физически восстанавливая Коран, ниспосланный свыше.

[51] Как и Аль-Бухари, он колеблется между двумя отрывками, одним, взятым из суры XCVI (сгустившаяся кровь), и другим, из суры LXXIV (закутавшийся в одежду).

[52] Блашер предлагает любопытный перевод «сгустившейся крови», как «прилипания, связи».

[53] Более правдоподобным представляется нам перевод Монте, и именно ему мы снова отдадим предпочтение.

Читай во имя Господа твоего, который создает…

Создает человека из сгустившейся крови,

Читай… всеблагий Господь твой,

Который дал познания о письменной трости,

Дает человеку знание о том, о чем у него не было знания.

[54]Блашер вместо «читай» ставит «проповедуй», и у обоих переводов, одинаково допустимых, есть свои сторонники «Проповедуй» подчеркивает мысль о властном призвании, побудившем Мухаммеда к распространению слова Божия и положившем начало его устной проповеди, которая таковой всегда и оставалась. Предание сообщает нам о настоящей борьбе Мухаммеда с ангелом при его первом появлении, когда тот показал ему длинную полосу шелковой ткани с вышитыми на ней буквами, а Мухаммед в ответ на его приказ прочитать их сказал: «Я не из тех, кто читает», и почувствовал, что завернут в складки этой ткани так безжалостно, что испугался задохнуться».

[55] Годефруа-Демомбин поддерживает промежуточную версию,

[56] в которой ангел трижды повторяет «читай наизусть!», в то же время яростно встряхивая будущего пророка. Затем он показывает ему чудесную ткань, на которой записано откровение, уточняя, что сам прочитает его Мухаммеду и научит декламировать его наизусть. Вследствие этого Годефруа-Демомбин полагает, что следует отказаться от перевода икра как «читай».

[57]

Тогда трудно понять предпоследний стих, прославляющий Бога за то, что он научил человека пользоваться каламом, то есть пером. Было бы удивительно, если бы он отказал в этой привилегии своему пророку.

Как бы то ни было, мы плохо понимаем причины, побудившие мекканцев отвергнуть проповедь, без сомнения, менявшую дух древней религии, наполняя его новым рвением, но с сохранением скрупулезного почтения к обычаям и привилегиям родного города, а о том, во что они выливались в плане материальных благ, Мухаммеду было известно лучше, чем кому-либо другому. Коран сделал Аллаха покровителем караванов. Как отмечает Годефруа-Демомбин,

[58] курайшитам потребовалось пятнадцать лет, чтобы осознать это. Следует ли связывать это с издавна отмечаемой преданием враждебностью Абу Лахаба, дяди Пророка, который без конца досаждал последнему и чинил ему неприятности с тех самых пор, когда тот вознамерился обнародовать свое послание? По одной версии, Мухаммед поручил Али пригласить на трапезу сорок человек и, как следует накормив и напоив их, поднялся, чтобы обратиться к ним с речью. Тогда Абу Лахаб поспешил объявить: «С самого начал ваш товарищ околдовал вас». Присутствовавшие разошлись прежде, чем Мухаммед успел сказать хоть слово.

[59]

Другой текст изображает Мухаммеда, испускающего призывный клич «О друзья!». Курайшиты собираются и спрашивают его, в чем дело. Он отвечает: «Что подумаете вы, если я объявлю вам, что сегодня утром или вечером к вам нагрянет враг? Поверите ли вы мне?» – «Разумеется». – «Хорошо. Я предупреждаю вас, что вас ожидает ужасная кара!» – «Отправляйся к дьяволу, – кричит ему тогда Абу Лахаб, – ты что же, для этого нас созвал?».

[60] Мы видим, как этот мстительный дядя следует за Мухаммедом на базар и на собрания, где тот желает проповедовать свою веру, и кричит присутствующим: «Не слушайте! Это лгун из сабиев!». Он доходит до того, что швыряет в своего племянника мусор, в то время как тот исполняет положенную молитву перед Каабой. Отсюда и жуткая кара, обещанная ему в потустороннем мире Кораном: он будет жариться в вечном огне, а его жена с веревкой из жил на шее будет подбрасывать дрова.

Однако было бы удивительно, если бы одному человеку удалось настроить большую часть своих современников против новой религии, если бы в ней самой не было принципиально неприемлемых элементов.

Как мы уже видели, первые верующие принадлежали к семье и непосредственному окружению самого Мухаммеда. Однако может быть, неправильно видеть в кружке близких ему людей ту самую аудиторию, на которую он рассчитывал: известно, что он принимал обращавшихся в ислам рабов и чужестранцев. Имеется упоминание о нескольких вольноотпущенниках, примкнувших к нему не только в силу отвращения к своим прежним хозяевам-язычникам, но главным образом потому, что в большинстве своем это были иноземцы, нередко христиане или иудео-христиане. Пример тому – абиссинец, известный Билал ибн Рабах, купленный Абу Бакром, чтобы впоследствии исполнить свою роль первого мусульманского муэдзина. Известно также о двух иранцах, сыне иранца и абиссинки, нубийце и др.

[61]

Все они были молодыми людьми, и их частые визиты, конечно, не способствовали повышению социального престижа Мухаммеда. Но есть нечто более важное: самые ранние суры твердят о Страшном суде и карах, предстоящих неблагочестивым. Самые суровые – ожидают неправедного богача. Именно поэтому соблазнительно, как это делает Гримм,

[62] превратить Пророка в революционера, конфликт которого с привилегированными классами более чем естественен. Однако это значит слишком уж быстро позабыть о том, что сам Мухаммед принадлежал к этим классам и по происхождению, и в результате выгодной женитьбы. Впрочем, окружению Мухаммеда ставили в упрек вовсе не бедность Уотт указывает, что, по крайней мере, один из этих чужестранцев был достаточно богат, чтобы возбуждать зависть мекканцев,

[63] в иностранцах их возмущало то, что они были молодыми и незначительными людьми, и у автора данной книги есть веские основания понимать эту формулировку как «лишенные надежной защиты клана».

Иными словами, противники ощущали, возможно, смутно, но не без проницательности, что Мухаммед, сам пострадавший в силу своего сиротского положения от того, что не всегда пользовался покровительством клана, собирается создать религию, в которой община Правоверных вытеснит клан и займет его место. К тому же у него есть возможность дождаться того момента, когда и самой-то мекканской «буржуазии», оседлой и богатой, станет достаточно трудно мириться с клановой системой, порождением нищего номадизма.

Мухаммеда, безусловно, менее проницательного, чем его противники, их враждебность приводила в уныние. Чтобы во что бы то ни стало развеять его, он был готов зайти очень далеко, и у нас есть тому пример – любопытная история с урезанными стихами. Кроме Аллаха, занимавшего ведущее положение в их пантеоне, мекканцы поклонялись трем богиням, которых считали его дочерьми. Они часто клялись этими тремя богинями, и даже первые мусульмане должны были поступать так же. Согласно преданию, Пророк пожелал получить от Аллаха: «что-то, что сблизило бы его и его народ»,

[64] тогда, после девятнадцатого стиха суры звезды на его губах рождается обращение к верховным богиням, на чье заступничество следует надеяться.

Курайшиты в восторге, и все падают ниц перед Каабой. Но вскоре Мухаммед ощущает, что вдохновлял его в тот момент не Аллах, а Сатана, и решительно исправляет предыдущий отрывок, который превращается в современный стих 23: «Они только одни имена, какими наименовали их вы и отцы ваши».

[65]

Европейские исследователи ислама обычно отказываются принимать это предание, которое, как им кажется, свидетельствует о наличии в Коране непозволительного противоречия. Почти все ученые, принадлежащие к арабской традиции, соглашаются с ним. Как же такое могло произойти? Мы не понимаем, почему Пророк отказался от своего стиха, если тот принес ему такой успех и, наконец, приобрел ему столь желанную аудиторию.

Однако все проясняется, если допустить, что реакция публики была равнодушной. Мухаммед осознал, что даже такой важной уступки недостаточно. Для него эта неудача была доказательством того, что подтолкнул его к этому шагу не Аллах, а Сатана.

Эта позиция двусмысленна, но тем не менее абсолютно искренна. С объективной точки зрения, факт обнародования стиха, а затем заявление о том, что его не следует принимать во внимание, так как он продиктован дьяволом, принять сложно. Если устами своего пророка действительно глаголет Бог, то демон может подделать его весть, только если он равен ему по силе, а это уже манихейство. Мы видели, с какой энергией Мухаммед отрицал выдвинутое его противниками обвинение в одержимости демоном. Допустить, что этой злой силой был продиктован один стих, не значит ли дать им основание для таких утверждений, ведь в таком случае ничто не мешает думать, что и все остальные происходят из того же источника? Существует и искушение заподозрить, что на самом деле Мухаммед занял поистине беспроигрышное положение. Он начинает с того, что издает стих, а когда результат выявляет его непригодность, автор оставляет за собой право взять свои слова обратно. Колода оказывается крапленой – как бы ни легли карты, выигрыш обеспечен. Субъективно такая позиция понятна. Пройдя через сомнение и подвергнув свои видения критике, Мухаммед глубоко убежден, что является гласом божества. Как тогда объяснить то, что божественный глагол не воодушевляет людей, и что делать, чтобы этого добиться? Каково бы ни было средство, если люди пойдут за ним, оно будет считаться хорошим, так как именно это послужит доказательством тому, что полученная весть воистину исходит от божества. В результате, вопреки внутреннему убеждению, принимается положение о второстепенных божествах. Толпа остается враждебной. Значит, это не Божьи глаголы, и, чтобы снова обрести их, нужно вернуться к первоначальной идее, даже если после этого придется проповедовать в пустыне.

Здесь действует логика чувства, которая противоречит логике ума, но часто обнаруживается в мистическом опыте.

Если поставить первыми суры 73 и 74, предваряемые формулой обвития, которому подвергался Пророк во время своих экстатических припадков, то уже в них можно распознать основное содержание учения о ритуальных предписаниях, о человеческом долге, о Судном дне, и даже известную формулу:

Если Аллах пожелает, а также эпитет

хранитель свитков, в применении к Аллаху.

[66]