Аллен де Боттон

Искусство путешествовать

Посвящается Мишель Хатчисон

Отправление

I. Предвкушение

Места:

Хаммерсмит, Лондон, Барбадос

Гид:

Ж. К. Гюисманс

1

Трудно сказать, когда именно в тот год наступила зима. Закат осени был постепенным и незаметным — так зачастую подкрадывается к человеку старость. Изменения накапливаются исподволь, и внешне все очень долго остается как раньше. Неожиданно происходит резкий скачок — и безжалостная реальность вступает в свои права. Так было и тогда: сначала вечера стали прохладнее, затем зарядили дожди, налетел холодный ветер с Атлантики, стало сыро, начался листопад, часы перевели на зимнее время. Теплая осень не собиралась сдаваться без боя: время от времени выдавались деньки, когда можно было выйти на улицу без пальто, когда небо сияло почти летней незамутненной голубизной… Впрочем, все это очень напоминало хорошо известные в медицине ложные симптомы выздоровления, которые частенько проявляются на разных стадиях заболеваний у пациентов, которым смерть уже вынесла свой приговор. К декабрю зима уже не только заняла вражескую территорию, но и успела хорошенько окопаться на новых позициях. Над городом повисло зловещее, стального цвета небо, как на картинах Мантенья или Веронезе — отличный фон для приведения в исполнение распятия Христа или же для того, чтобы провести день с утра до вечера, не высовывая носа из-под одеяла. Ближайший парк превратился в унылое вязкое болото, освещавшееся по вечерам исхлестанными дождями фонарями. Как-то раз, проходя по чавкающей вязкой дорожке, я вдруг вспомнил, как каких-то несколько месяцев назад, жалуясь на нестерпимую жару, я пришел сюда в парк, чтобы поваляться на траве, как разулся, чтобы ощутить прикосновение босых ног к этому зеленому ковру. Я вспомнил, как это прикосновение к земле придало мне сил, как я почувствовал какую-то внутреннюю свободу — словно обрел право более свободного перемещения в пространстве. Именно лето с его открытыми дверями и окнами стирает привычную границу между «внутри» — дома — и «снаружи» — на улице. Именно летом я могу почувствовать себя в большом мире точно так же уютно и комфортно, как в собственной спальне.

Теперь же парк предстал передо мной в ином обличии: чужая, даже враждебная земля, насквозь пропитанная водой и бесконечно поливаемая нескончаемым дождем. Любые грустные мысли, любое унылое настроение, любая осторожная догадка насчет того, что счастье или, например, понимание между людьми в принципе невозможны, — все это мгновенно находило эмоциональное подтверждение и поддержку в окружавших меня и, по-моему, тоже насквозь промокших красных кирпичных стенах и в низко нависшем надо мной небе, слегка подсвеченном снизу оранжевыми лампами уличных фонарей.

Вышеперечисленные погодные условия, равно как и череда неприятных событий, произошедших в моей жизни в то время (явившихся нагляднейшим подтверждением правоты знаменитой максимы Шамфора, согласно которой человеку следует каждое утро проглатывать по живой жабе, с тем чтобы быть уверенным в том, что на протяжении предстоящего дня ему не придется столкнуться с чем бы то ни было более омерзительным), словно сговорившись, заставили меня потерять бдительность и поддаться очарованию нежданной гостьи — объявившейся в один прекрасный день в моем почтовом ящике ярко иллюстрированной рекламной брошюрки под названием «Зимнее солнце». На обложке этого шедевра рекламной индустрии красовалась шеренга пальм, выстроившихся вдоль кромки пляжа с белоснежным песком, отороченного с противоположной стороны каймой бирюзового моря. Фоном для этого милейшего пейзажа служили покрытые густой зеленью холмы, где, как я немедленно догадался, утомленный тропической жарой путник мог найти убежище в тени источающих благоуханные ароматы и увешанных экзотическими плодами деревьев на берегу какого-нибудь очаровательного ручейка, срывающегося с каменного уступа живописнейшим водопадом. Эта фотография, равно как и те, что следовали за нею на страницах брошюры, напомнила мне виды Таити, которые Уильям Ходжес привез с собой из путешествия, совершенного вместе с капитаном Куком. На тех картинах были изображены тропические лагуны, на берегах которых, нежась в лучах мягкого заходящего солнца, весело и беззаботно резвились местные девушки. Выставленные в Королевской академии в Лондоне суровой зимой 1776 года, картины вызвали у столичной публики стоны зависти и спровоцировали у многих зрителей неудержимое желание побывать в этом земном раю. Пожалуй, та давняя выставка Ходжеса и стала образцом для демонстрации жаждущей тепла, солнца и комфорта публике бесчисленных тропических идиллий, включая и ту, что была запечатлена на глянцевых страницах «Зимнего солнца».

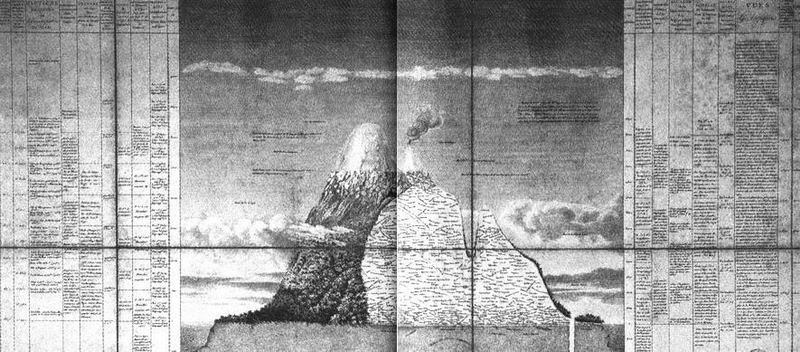

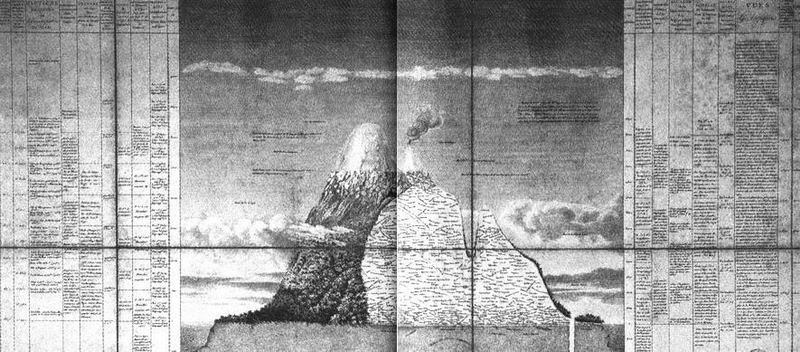

Уильям Ходжес. Вновь на Таити, 1776 г.

Уильям Ходжес. Вновь на Таити, 1776 г.

Составителям брошюры каким-то дьявольским образом удалось угадать, насколько легко подпадут их читатели и потенциальные жертвы под очарование этих фотографий. Ощущение было такое, словно эти магические пейзажи способны лишить человека разума и парализовать его свободную волю и способность критически осмысливать увиденное. Как мало оказалось для этого нужно: всего-навсего несколько сделанных с излишне длительной выдержкой снимков, запечатлевших пальмы, голубое небо и золотистый песок. Люди, вполне способные в обычной жизни скептически оценивать чужие предложения и вести себя благоразумно и осторожно, оказывались беззащитными перед очарованием тропических пейзажей: вселявшийся в них оптимизм, казалось, граничил с первобытной доверчивостью и простодушием. Желание немедленно перенестись в земной рай, появлявшееся у людей при просматривании этого рекламного буклета, являлось, с одной стороны, трогательным, а с другой — вопиющим примером того, как серьезные решения, важные планы (а то и судьбы) выстраиваются людьми под воздействием простейших, абсолютно безыскусных образов того, что принято называть счастьем. Я наглядно убедился в том, как человек может отправиться в долгое, разорительно дорогое для него путешествие после минутного созерцания картинки с пальмой, изящно изогнувшейся под напором тропического бриза.

В общем, я решил немедленно поехать на Барбадос.

2

Нашу жизнь объединяет присущее человеку стремление к обретению счастья. Пожалуй, наиболее наглядно реализацию этого стремления демонстрируют как раз совершаемые нами путешествия — во всем их многообразии, во всей парадоксальности и эмоциональной насыщенности. Именно они выражают — пусть и не слишком очевидно — наше понимание того, какой именно, по нашим представлениям, должна быть жизнь, та самая жизнь, которая не укладывается в рамки повседневной работы и борьбы за выживание. При этом поездки и путешествия нечасто оказываются материалом для рассмотрения тех или иных вопросов философского характера. Впрочем, мы и вообще редко задумываемся над тем, что не относится к сугубо практическим проблемам и требует по-настоящему глубокого осмысления. На нас постоянно обрушивается поток советов и рассуждений о том, куда нам следует съездить; гораздо реже мы задумываемся и говорим о том, почему или как нам нужно ехать в то или иное место, — и это несмотря на то, что искусство путешествовать самым естественным образом ставит перед нами целый ряд далеко не простых и не тривиальных вопросов, изучение которых может, пусть и в достаточно скромной степени, приблизить нас к пониманию того, что великие греческие философы подразумевали под изящным и вместе с тем торжественным термином «эвдаймония» — высшее состояние ума, уподобление человеческой жизни божественному существованию.

3

Один из этих вопросов касается взаимоотношений между предвкушением путешествия и реальностью поездки. В свое время мне в руки попал экземпляр опубликованного в 1884 году романа Жориса Карла Гюисманса «Наоборот». Герой этой книги — изнеженный, неспособный к самостоятельным действиям аристократ-мизантроп герцог Эссент — долго мечтал о том, чтобы съездить в Лондон. По ходу излагаемых от его лица рассуждений читатель знакомится с весьма пессимистичным анализом различий между тем, чего человек ждет и что ожидает увидеть в том или ином месте, и тем, что его ждет на самом деле, когда он туда приезжает.

Герой повествования Гюисманса герцог Эссент жил один, без семьи, в роскошном особняке в окрестностях Парижа. Из дома он старался выходить как можно реже, с тем чтобы сократить до минимума количество контактов с окружающим миром и в первую очередь — с глупостью и уродством населяющих его людей. Как-то раз, еще в юности, герцог прогулялся до ближайшей деревни, провел там несколько часов и почувствовал, что уже тогда испытываемое им презрение к большей части представителей человеческого рода стало ощущаться лишь сильнее. С тех пор он практически не покидал пределов своего поместья и проводил день за днем на диване в кабинете, предаваясь чтению классиков мировой литературы и весьма едким и язвительным размышлениям о судьбах человечества. В одно прекрасное утро герцогу удалось удивить самого себя: он с немалым удивлением обнаружил, что воспылал желанием побывать в Лондоне. Судя по всему, это желание сформировалось в нем, пока он сидел у камина, проглатывая страницу за страницей очередного тома Диккенса. Картины английской жизни вставали перед его взором, как наяву, желание лично окунуться в эту жизнь казалось непреодолимым. Впрочем, герцог и не собирался бороться со своими прихотями и желаниями: он немедленно приказал слугам собирать вещи и готовиться к отъезду. Оделся он, разумеется, именно так, как подобало для этой поездки: в серый твидовый костюм, высокие, почти по колено, кожаные сапоги на шнуровке и шляпу-котелок. Набросив на плечи плащ-накидку из голубой инвернесской шотландки, герцог поспешил на станцию и первым же пригородным поездом приехал в Париж. До отправления поезда в Лондон оставалось несколько часов. Чтобы потратить это время с толком, герцог первым делом направился в английский книжный магазин Галиньяни, расположенный на улице Риволи. Там он, разумеется, купил себе подробный путеводитель по Лондону издания Бедекера. Лаконичные фразы и чеканные формулировки путеводителя, словно магические заклинания, погрузили его в очарование британской столицы. Чтобы спокойно просмотреть купленную книгу, герцог перебрался в расположенный по соседству винный бар, большую часть клиентуры которого традиционно составляли жившие в Париже англичане. Атмосфера в баре была просто диккенсовской: герцогу ничего не стоило, представить себе, как в таких же уютных светлых комнатах проводят свои дни крошка Доррит, Дора Копперфильд и Руфь — сестра Тома Пинчера. Один из посетителей напомнил ему сразу двух персонажей Диккенса: седой шевелюрой и румянцем — мистера Вигфильда, а острыми чертами бесстрастного лица и неподвижными, словно бесчувственными, глазами — мистера Талкингорна.

Проголодавшись, герцог Эссент прогулялся до английской таверны, расположенной на улице Амстердам по соседству с вокзалом Сен-Лазар. Здесь, в зале ресторана, было сумрачно и накурено. Вдоль барной стойки выстроились краны для разлива пива, подававшегося с ветчиной, коричневой, как дека старой скрипки, и с лобстерами цвета расплавленного свинца. 3а небольшими деревянными столиками сидели высокие, крепко сложенные англичанки с несколько мужеподобными лицами, с огромными, как штукатурные шпатели, зубами, красными, как яблоки, щеками и длиннющими руками и ногами. Герцог Эссент нашел свободный столик и заказал себе тарелку супа из бычьих хвостов, копченую пикшу, порцию ростбифа с картошкой, пару пинт эля и ломоть стильтонского сыра.

Все вроде бы шло как по маслу, но чем ближе подходило время отправления лондонского поезда, чем реальнее становилась перспектива поездки в Англию, тем с большей силой накатывали на герцога апатия и уныние. Он представил себе, каких трудов будет стоить ему сама поездка; как еще до того, как сесть в вагон, ему придется добираться до вокзала, договариваться с носильщиком; как потом он будет мучиться в незнакомой гостиничной кровати, стоять в очередях, мерзнуть и терзать свое слабое тело прогулками по тем самым местам, которые уже так блестяще описал Бедекер в своем путеводителе. Эти образы и размышления очень быстро привели герцога к простой и вполне предсказуемой для него мысли: «Зачем куда-то ехать, если человек может замечательно путешествовать, не вставая с кресла. Разве я сейчас внутренне уже не в Лондоне? Вокруг меня — лондонская погода, лондонские запахи, люди, еда и даже посуда и столовые приборы. Что нового увижу я в Лондоне, добравшись туда наяву? Что ждет меня там, кроме новых разочарований?» Сидя за столиком в английском ресторане, герцог Эссент предавался размышлениям: «Наверное, на меня что-то нашло, наверное, я поддался какому-то нелогичному эмоциональному порыву, когда отверг образы, порожденные моим послушным вышколенным воображением, и, как деревенский дурачок, купился на то, что поездка за границу может оказаться интересным, познавательным и полезным делом».

В общем, герцог Эссент заплатил по счету в ресторане, вышел на улицу и первым же пригородным поездом вернулся в свое поместье — вместе со всеми чемоданами, коробками, саквояжами, свертками, зонтиками и тростями. Больше он из дома не выходил.

4

Всем нам знакомо это ощущение: путешествие, совершаемое на самом деле, оказывается совсем не таким, каким мы его себе представляли. Представители школы пессимистов, почетным отцом-основателем которой по праву мог бы считаться герцог Эссент, утверждают, что этот феномен является лишь частным проявлением более общего закона: с их точки зрения, реальность по сравнению с воображаемым миром всегда оборачивается не чем иным, как чередой разочарований. Попробуем несколько скорректировать это излишне категоричное суждение и будем исходить из того, что реальность не хуже, чем вымышленный мир, что она просто другая.

В один ясный безоблачный февральский полдень — по прошествии двух месяцев ожиданий и предвкушений — мы с М., моей компаньонкой по этому путешествию, приземлились в аэропорту Грэнтли Адамса на Барбадосе. От самолета до невысокого здания терминала мы шли пешком. Прогулка оказалась короткой, но ее вполне хватило для того, чтобы ощутить последствия случившейся за время перелета революции в климате и в первую очередь — в температуре окружающей среды. Буквально за несколько часов я перенесся в царство жары и влажности, причем жарко и влажно здесь было так, как у нас дома не бывает даже в самое знойное лето.

Ничего из того, что я увидел вокруг себя, не соответствовало моим ожиданиям, что, впрочем, может удивить лишь того, кто понятия не имеет, что именно я ожидал здесь увидеть. Должен признаться, что за несколько недель, прошедших в изучении рекламных буклетов и расписания полетов, в моем воображении выкристаллизовались и словно окаменели три неподвижные картинки-слайда, которыми в общем-то и исчерпывались мои представления об отдыхе на Барбадосе. Первым из этих стоп-кадров было изображение пляжа с пальмами на фоне спускающегося за океанский горизонт солнца. Вторым сформировавшимся в моем мозгу образом был гостиничный домик-бунгало, через распахнутые стеклянные двери которого виднелась комната с деревянным полом и кроватью, застеленной белоснежным бельем. Третьим образом Барбадоса было для меня лазурное небо.

Разумеется, надави на меня кто-нибудь в этом отношении — я легко согласился бы с тем, что на этом острове должно быть что-то еще. Мне просто не требовались другие элементы для того, чтобы создать о нем собственное представление. Я вел себя, как зритель в театре, который без труда соглашается, что разыгрываемое перед ним действо происходит в Шервудском лесу или Древнем Риме, пусть даже место действия обозначается всего-навсего нарисованной на заднике веткой дуба или одним-единственным наброском дорической колонны.

Тем не менее, когда я все-таки прилетел на Барбадос, мне пришлось согласиться, что мое о нем представление будет тотчас же дополнено множеством до тех пор не интересовавших меня элементов. Так, например, я сразу же увидел огромное сооружение — нефтехранилище с безошибочно узнаваемым желто-зеленым логотипом компании «Бритиш Петролеум». Затем настал черед небольшой фанерной будочки иммиграционной службы — рабочего места сотрудника паспортного контроля, облаченного в безупречно чистый, с иголочки, коричневый костюм и неторопливо, с явно искренним удивлением разглядывавшего паспорта прилетевших туристов с видом ученого, исследующего страницы древнего манускрипта, случайно обнаруженного им где-то в дальних закоулках огромной библиотеки (очередь из прилетевших, кстати, тем временем растянулась на весь зал прилета и уже змеилась по края летного поля). Над лентой транспортера я заметил рекламу какого-то местного рома, над стойкой таможни висел портрет премьер-министра, у выхода из здания аэропорта приютился обменный пункт, а снаружи на меня просто обрушился многоголосый гвалт взывавших к потенциальным клиентам таксистов и туристических агентов. С одной стороны, новые впечатления и образы никогда не были мне в тягость. С другой — я вдруг понял, что чем больше вокруг этой новизны, тем труднее мне будет увидеть тот самый Барбадос, образ которого уже давно был создан моим воображением. Именно в нем — в моем воображении — время и пространство между аэропортом и гостиницей не были заполнены абсолютно ничем и представляли собой полную пустоту. В моем воображаемом Барабадосе между последней строчкой маршрута перелета (звучавшей для меня мелодично, почти как стихи: «рейс 2155, прибытие в Барбадос в 15:35») и дверью гостиничного номера повис полнейший вакуум. До прилета я об этом как-то не задумывался, и теперь обрушившиеся на меня впечатления вызвали в душе подспудный протест. Меня раздражало буквально все: потертая резиновая лента багажного транспортера; мухи, танцующие в воздухе над переполненной пепельницей; здоровенный вентилятор под потолком зала прибытия; белое такси с приборной доской, обтянутой искусственной леопардовой шкурой; бездомная собака, роющаяся в груде мусора прямо за зданием аэропорта; рекламный щит, обещавший «роскошные кондоминиумы», установленный на перекрестке с круговым движением; какая-то фабрика, называющаяся «Бардак Электроникс»; шеренга домов с красными и зелеными жестяными крышами; полоска резины на средней стойке кузова какой-то машины, на которой мелким шрифтом было выведено: «Фольксваген, Вольфсбург»; ярко цветущий куст, названия которого я не знал; гостиничный холл со стойкой администратора и шестью настенными часами, показывающими время в разных уголках мира, и даже открытка, закрепленная булавкой на доске объявлений, с опозданием на два месяца поздравляющая проходящих мимо постояльцев с Рождеством. Лишь через несколько часов после прибытия я смог, наконец, воссоединиться с уже давно существовавшим в моем воображении гостиничным номером. Впрочем, и здесь не обошлось без разрушающих иллюзию сюрпризов: так, например, я совсем не предполагал, что кондиционер в этой комнате будет таким большим и таким бросающимся в глаза. Не такой я представлял себе и ванную комнату, которая оказалась отделана пластиковыми панелями и снабжена объявлением-предупреждением, настоятельно рекомендовавшим постояльцам экономить воду.

Если нам самим свойственно забывать о том, насколько велик и разнообразен мир по сравнению с тем, каким мы его себе представляем, то нет смысла обвинять произведения искусства в том, что они производят за нас ту же работу по упрощению реальности и выборке из нее лишь того, что является действительно важным — по крайней мере, для автора произведения.

Собственно говоря, художник проделывает за нас то, чем обычно занимается наше воображение. Так, например, в книге, описывающей то или иное путешествие, может быть коротко сказано, что рассказчик целый день добирался до города Х и, переночевав там в средневековом монастыре, обнаружил, что весь городок на рассвете укутан густым туманом. На самом же деле путешествие, продолжающееся на протяжении целого дня, состоит из бесчисленного множества всякого рода действий, событии и наблюдений. Для начала мы садимся на поезд, при этом каждый переваривает съеденный незадолго до этого завтрак. Обивка сидений в вагоне, отмечаем мы, серого цвета. Мы выглядываем в окно, затем вновь осматриваемся в вагоне. Мысли, так или иначе связанные с поездкой, роятся в нашей голове. Мы замечаем багажную этикетку, наклеенную на чемодан, лежащий на багажной полке над сиденьем напротив. Мы негромко постукиваем пальцами по раме окна. Сломанный ноготь на указательном пальце цепляется за какую-то шероховатость. Начинается дождь. Капли воды прокладывают себе дорогу по наружной поверхности покрытого слоем пыли стекла. Мы вдруг спохватываемся, не забыли ли билет дома. Затем мы вновь выглядываем в окно: на улице по-прежнему идет дождь. Наконец поезд трогается. Он проезжает по железному мосту, после чего вдруг почему-то вновь останавливается. На окно садится муха. И при всем этом мы едва-едва дошли до второй минуты в многочасовом списке событии и впечатлений, спрессованных на книжной странице в одну обманчиво простую и короткую фразу: «он ехал весь день».

Писатель или рассказчик, который стал бы «грузить» нас таким количеством деталей и ненужных мелочей, сам сошел бы с ума быстрее, чем его читатели и слушатели. К сожалению, жизнь зачастую ведет себя как самый занудный и неразборчивый рассказчик, подсовывая нам бесконечные повторы, ложные намеки, бессмысленные акценты и ведущие в никуда сюжетные линии. Жизнь настаивает на том, чтобы мы созерцали «Бардак Электроникс», сосредоточились на каком-то поручне в везущей нас машине, хорошенько запомнили бездомную собаку, рождественскую открытку или ту муху, которая сначала села на краешек, а затем в самую середину переполненной окурками пепельницы.

В этом и кроется объяснение одного весьма любопытного феномена: важные и имеющие большую ценность события и впечатления легче воспринимаются и проживаются не в реальности, а в предвкушении или же в обработанном искусством виде. Ожидание и предвкушение, равно как и художественное воображение, помогают разуму опускать и игнорировать ненужные детали. Именно благодаря им мы выбрасываем из памяти или просто не обращаем внимания на долгие периоды тоски и однообразия, сосредоточиваясь при этом на самых важных мгновениях жизни. Именно ожидание и творческое восприятие придают жизни, не приукрашивая ее и не вводя нас самих в заблуждение, ту самую жизненность, насыщенность и четкость, которых ей порой так не хватает в рассеивающей внимание шершавой серости реальности.

Лежа на кровати в первый вечер на Карибах, я вспоминал перелет и путь от аэропорта до гостиницы (в кустах под окнами стрекотали цикады и раздавались таинственные шорохи), и мало-помалу мое недовольство происходящим стало уступать место спокойствию и вполне комфортному ощущению реальности. В этом отношении память порой оказывается столь же эффективно действующим инструментом, как и ожидание: она упрощает прожитую реальность, выбрасывает из нее лишнее и производит отбор того, что представляет собой какую-то ценность.

Настоящее можно сравнить со старым, давно просмотренным фильмом, из которого память и ожидание отбирают для демонстрации лишь несколько стоп-кадров. Из моего девяти с половиной часового перелета на Барбадос в памяти сохранилось лишь шесть или семь статичных картинок. До сегодняшнего дня дожила буквально одна из них: поданный стюардессой поднос с завтраком. Из всех впечатлений, полученных в аэропорту, сохранилась только очередь на паспортный контроль. Откладывавшийся в памяти слой за слоем пережитый опыт довольно быстро спрессовался в весьма компактное и хорошо структурированное повествование: я и сам не заметил, как, отбросив все лишнее, стал просто человеком, прилетевшим сюда из Лондона и поселившимся вот в этой гостинице.

Уснул я довольно рано и на следующее утро уже встречал свой первый карибский рассвет — впрочем, за рамками этой короткой фразы, естественно, осталось множество мелких поступков, действии и впечатлении.

5

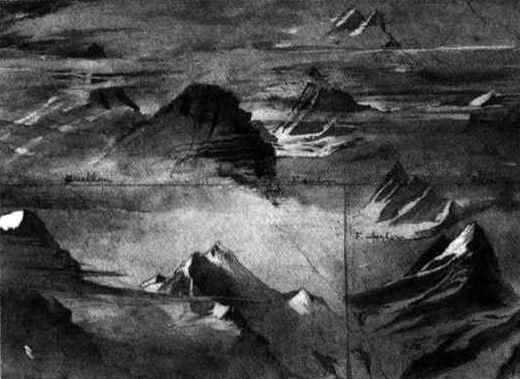

Задолго до своей так и не состоявшейся поездки в Англию герцог Эссент хотел побывать в еще одной стране — в Голландии. Он представлял себе эти места такими, какими они представали на картинах Тенирса и Яна Стена, Рембрандта и Остаде. Он ожидал увидеть патриархальную простоту и безудержное, даже мятежное веселье. Его воображение рисовало маленькие мощеные дворики, окруженные кирпичными стенами, и бледных девушек, разливающих молоко по кружкам. И вот наш герой отправился в путешествие. Он побывал в Харлеме и Амстердаме — и остался весьма и весьма разочарован. Нет, великие живописцы не обманули его — были в этой стране и простота, и веселье, встречались и очаровательные дворики и служанки, разливающие молоко. Но эти жемчужины просто терялись в густой мешанине самых обыкновенных картин и образов (обыкновенных ресторанов, каких-то учреждений, одинаковых домов и безликих полей), которые никому из голландских художников и в голову не пришло запечатлевать на холсте. Таким образом, впечатления от поездки в реальную страну оказались странным образом менее яркими и выразительными, по сравнению, например, с прогулкой по голландским галереям Лувра, в которых ознакомиться и даже постичь квинтэссенцию подлинной красоты Голландии можно буквально за несколько часов.

В конце концов, герцог Эссент осознал парадоксальность своего восприятия, когда понял, что в гораздо большей степени чувствует себя в Голландии — то есть гораздо более тесно входит в контакт с теми элементами голландской культуры, которые приводили его в такое восхищение, — когда наслаждается созерцанием излюбленных голландских сцен, типажей и пейзажей в музейном зале, чем когда путешествует по столь горячо любимой им стране в сопровождении двух слуг и с шестнадцатью местами багажа.

6

В то утро я проснулся рано. Набросив гостиничный халат, я сразу же вышел на веранду. Восходящее солнце подсвечивало бледное серо-голубое небо. После ночного шуршания и стрекотания все живое, включая, кажется, и ветер, словно погрузилось в глубокий сон. Было тихо, как в библиотеке. Прямо от окон гостиницы, отделенный от нее лишь шеренгой кокосовых пальм, начинался пляж, полого спускавшийся к морю. Я перелез через невысокие перила веранды и пошел по песку. Природа была на редкость миролюбива и благостна. Казалось, словно, создавая этот залив и этот пляж в форме подковы, она как будто извинялась за свою суровость, проявленную в других уголках света, и решила продемонстрировать именно здесь всю свою роскошь и щедрость. Деревья дарили тень и приятный напиток, морское дно было устлано ковром из ракушек, мягкий песок цвета выцветшей на солнце пшеницы мягко продавливался под ногами, а воздух — даже в тени — обволакивал меня плотным махровым покрывалом тропической жары, такой непохожей на хрупкое тепло Северной Европы, которое в любую секунду, даже в разгар лета, словно готово без боя отступить перед куда более свойственным ее широтам прохладе и сырости.

Буквально у самой линии прибоя я наткнулся на шезлонг. Сев в него, я прислушался: у самых моих ног негромко плескались набегающие волны — словно какое-то огромное, но при этом добродушное животное осторожно лакало воду из большущей миски. Первые проснувшиеся птицы замелькали в воздухе, весело перепархивая с дерева на дерево. Вдруг я осознал, что передо мной открылся тот самый вид, который запечатлен на обложке рекламного буклета: пляж изящной дугой протянулся вдоль всей кромки бухты, прямо за ним поднимались к небу зеленые холмы, а первый ряд кокосовых пальм — одна меньше, другая больше — склонился в сторону бирюзового моря. Ощущение было такое, словно пальмы пытались обмануть друг друга и изогнуться так, чтобы поймать листьями как можно больше солнца.

Якоб Исаакс ван Рёйсдаль. Вид Алкмаара, ок. 1670–1675 гг.

Якоб Исаакс ван Рёйсдаль. Вид Алкмаара, ок. 1670–1675 гг.

Тем не менее это описание лишь в малой степени и далеко не точно отражает то, что происходило внутри меня в то утро: мое внимание отвлекали от созерцания этой красоты самые разные мысли, заботы и переживания. Так, например, я лишь наскоро отметил про себя появление в верхушках пальм первых проснувшихся птиц, но куда больше занимало меня при этом охрипшее после долгого перелета горло, досада по поводу того, что я не успел предупредить одного из коллег о своем отъезде, пульсирующая от перемены давления кровь в висках и становившаяся все более острой потребность посетить, наконец, уборную. В те минуты я уже сделал для себя одно открытие, которому не придал должного значения: не желая того, я привез с собой на остров самого себя.

Как же, оказывается, легко забыть себя, когда разглядываешь живописные картинки или читаешь хорошо составленное описание того или иного места! Дома, разглядывая рекламные фотографии Барбадоса, я совершенно забыл, что мои глаза неразрывно связаны как с телом, так и с разумом, которым придется путешествовать вместе со мной, куда бы я ни собрался. Между тем, взяв с собой в путешествие разум и тело, человек рискует воспринять то место, куда так стремились попасть его глаза, совсем иначе, не так, как он того ожидал. Дома я имел полную возможность сосредоточиваться на фотографиях номера в гостинице, на изображениях пляжа или неба и не обращать внимания на то сложное, полное противоречий существо, для которого все эти наблюдения, равно как и сама возможная поездка, являются не чем иным, как всего-навсего маленьким этапом на пути к выполнению куда более значимой и сложной задачи — проживанию собственной жизни.

Мои разум и тело немедленно дали о себе знать, заставив сделать поправки на их восприятие и оценку того места, где я оказался. Так, например, тело всячески жаловалось на то, что ему не удалось выспаться. Ему было жарко, ему докучали мухи, и, кроме того, оно испытывало определенные трудности с перевариванием пищи из гостиничного ресторана. Разум же тем временем приступил к вздыбленному тревогой и беспокойством подробнейшему рассмотрению таких вопросов, как накатывавшаяся отпускная скука, беспричинная печаль и мое весьма шаткое материальное положение.

Судя по всему, вместо ожидаемого нами в предвкушении путешествия долгого состояния безмятежности и практически безмятежного счастья мы — а в первую очередь наш разум — оказываемся способны испытывать это чувство в течение весьма короткого промежутка времени. Благостное восприятие окружающего мира, накладывающиеся друг на друга приятные воспоминания о прошлом и не менее приятные мечты о будущем, отсутствие тревог и опасений — все это продолжается не более десяти минут кряду. Затем на нашем внутреннем горизонте обязательно появляются мрачные тучи тревоги и всякого рода переживаний — точь-в-точь, как на западное побережье Ирландии накатывают один за другим атмосферные фронты, несущие холод и дожди. Былые победы и достижения уже не кажутся нам достаточно убедительными, будущее предстает в виде сплошных проблем и трудностей, а роскошный пейзаж, раскинувшийся перед нами, вдруг словно становится невидимым, как и все, что окружает нас в эту минуту.

Неожиданно для себя я обнаружил неразрывное единство между тем унылым меланхоликом, каким я был дома, и человеком, каким я предстал на этом тропическом острове. Это единство выглядело особенно и странным по сравнению с разницей в погодных условиях и в окружавших меня здесь и дома пейзажах, в самом воздухе, который здесь, на Барбадосе, был словно соткан из других, по-настоящему живительных газов и напоен совершенно иными — сладостными и пряными — ароматами.

Пляж на острове Барбадос

Пляж на острове Барбадос

Чуть позже утром того же дня мы с М. взяли по шезлонгу и сели в тени пальм прямо у веранды нашего домика. Над заливом сиротливо проплывало одинокое облачко. М. надела наушники и приступила к составлению комментария к очередному изданию «Самоубийства» Эмиля Дюркгейма. Я ничего не делал и просто разглядывал окружавшее меня пространство. Со стороны могло показаться, что я нахожусь там, где находится мое тело, полулежавшее в откинутом шезлонге. Тем не менее то самое «я» — обладающая разумом и сознанием часть меня — на самом деле покинуло физическую оболочку, с тем чтобы не на шутку обеспокоиться собственным будущим, а именно попереживать по поводу того, будут ли включены завтраки в стоимость номера. Два часа спустя, сидя за угловым столиком в гостиничном ресторане со здоровенной порцией папайи перед собой (завтрак и местные налоги включены), то самое «я», которое покинуло тело, покоившееся в шезлонге, вновь сменило дислокацию, на этот раз даже покинув гостеприимный тропический остров, чтобы не на шутку попереживать за судьбу одного весьма рискованного проекта, намеченного на следующий год.

У меня сложилось такое ощущение, что когда-то давно с теми представителями человеческого рода, которые постоянно жили в состоянии тревоги за свое будущее, произошла какая-то мутация. Вполне возможно, что именно эти наши предки не смогли должным образом ощутить все удовольствия жизни и сполна насладиться ими, но они, по крайней мере, выжили и сформировали характер и образ мысли своих потомков. Между тем их менее озабоченные собственным выживанием сородичи, жившие в свое удовольствие сегодняшним днем и наслаждавшиеся тем, где и как они существуют, в ходе естественного отбора встретили свой конец на рогах какого-нибудь непредвиденного, неизвестно откуда взявшегося бизона.

Невероятно трудно вызвать в памяти наше почти перманентное состояние обеспокоенности собственным будущим. Возвращаясь домой откуда бы то ни было, мы первым делом забываем, сколько времени в прошлом мы провели, переживая по поводу того, что случится в будущем. Иными словами, мы практически не удерживаем в памяти те мгновения, в которые мысленно находимся не там, где присутствуем физически. Есть некая чистота как в воспоминаниях, так и в предвкушении посещения того или иного места — именно в воспоминаниях и в ожиданиях это место обретает свою подлинную ценность.

Если верность какому-либо месту и казалась возможной при рассмотрении этого места из дома, то, скорее всего, это происходило по той простой причине, что я никогда не пытался разглядывать эти места — например, фотографии барбадосского пляжа — в течение сколько-нибудь продолжительного времени. Положи я рекламный буклет на стол и заставь себя неотрывно рассматривать тропический пейзаж с обложки в течение двадцати пяти минут — мое тело и разум непременно перенеслись бы туда, где их стали бы мучить навалившиеся извне тревоги и беспокойства. В этом случае я наверняка сумел бы почувствовать, насколько мало воздействует то место, где я нахожусь, на ту часть моего «я», которая совершает мгновенные перелеты и перемещения по всему миру одной лишь силой разума.

Пожалуй, герцог Эссент сумел бы по достоинству оценить и подмеченный, и сформулированный мною парадокс: судя по всему, мы лучше всего приспосабливаемся к жизни в том или ином месте, когда на нас не давит угроза обязательности пребывания именно там, где мы находимся.

7

3а несколько дней до отъезда мы с М. решили прокатиться по острову и познакомиться с его достопримечательностями. Мы арендовали пляжный багги — пародию на «мини» — и поехали в холмистую часть острова, которую местные жители называют Шотландией. Сюда в семнадцатом веке Оливер Кромвель ссылал английских католиков. На самом севере острова мы побывали в Пещере животных-цветов: на самом деле это не одна пещера, а множество расположенных неподалеку друг от друга гротов, выточенных у основания прибрежных скал морским прибоем. По стенам этих полупещер плотным ковром растут гигантские морские анемоны — животные, по виду больше напоминающие растения. Они покрывают камни сплошным зеленым ковром, расцветающим желтыми цветами в те мгновения, когда анемоны открывают рты, обрамленные венчиком из щупалец.

В полдень мы развернулись и поехали на юг по направлению к обители Святого Иоанна, а по дороге завернули в ресторанчик, расположенный в крыле старого колониального особняка, который построен на вершине холма, поросшего лесом. В саду, окружавшем усадьбу, росли и гвианские курупиты — по форме плодов называемые еще деревьями пушечных ядер — и африканское тюльпанное дерево, цветы которого больше напоминали по форме развешенные на ветках перевернутые трубы или рупоры. Рекламный проспект, лежавший на столике, гласил, что поместье и сад были заложены губернатором сэром Энтони Хатчисоном в 1745 году. Строительство же обошлось ему, судя по всему, в невероятно крупную по тем временам сумму, эквивалентную ста тысячам фунтам сахара. В тенистой галерее стояли десять столиков, сидя за которыми можно было любоваться прекрасными видами сада и сверкающего вдали моря. Мы забрались в самый дальний уголок — за столик, почти спрятанный от чужих взоров пышно цветущим кустом бугенвиллеи. М. заказала себе гигантских креветок в сладком перечном соусе, я же остановил свой выбор на филе макрели с луком и травами в красном вине. Мы поговорили о колониальной системе хозяйствования и обсудили вопрос недостаточной эффективности любых, даже самых сильных кремов и лосьонов, защищающих от солнечных ожогов. На десерт мы заказали себе по карамельному крему.

Когда официант принес десерты, выяснилось, что М. досталась большая, но какая-то бесформенная порция — казалось, десерт сначала уронили на пол, а затем аккуратно переложили то, что от него осталось, в тарелку. Мне же досталось куда меньшее количество сладкой массы, при этом сохранившей безупречно правильную форму. Как только официант скрылся из виду, М. вытянула руку и схватила мою тарелку, взамен придвинув в мою сторону ту, что стояла перед ней. «Оставь в покое мой десерт», — обличающим тоном заявил ей я. «Я просто решила отдать тебе ту порцию, что побольше», — ответила мне М. с вызовом в голосе. «Ты просто хочешь забрать себе то, что получше». — «Как раз наоборот, я просто хотела сделать тебе любезность. Перестань подозревать меня во всяких гадостях». — «Перестану при одном условии: отдай мне мой десерт».

В считаные секунды мы устроили самую настоящую ссору, за которую должно быть стыдно нам обоим. Обмениваясь на словах почти шутливыми упреками по поводу десертов, мы на самом деле высказывали друг другу давно мучившие нас сомнения во взаимной совместимости и подозрения в неверности.

М. мрачно пододвинула обратно мой крем, пару раз ткнула ложкой в свою порцию и больше к десерту не прикасалась. Больше мы с нею не произнесли ни слова. Рассчитавшись в ресторане, мы поехали обратно в гостиницу. Звук автомобильного мотора удачно маскировал наше дурное настроение. 3а время нашего отсутствия в номере успели сделать уборку. Постель была застелена свежим бельем, на комоде стояли свежие цветы, в ванной лежала стопка чистых пляжных полотенец. Я взял одно из них и вышел на веранду, резко закрыв за собой сдвижную стеклянную дверь. Кокосовые пальмы отбрасывали приятную тень, узор их листьев, отсекавших солнечные лучи, при каждом дуновении ветерка рассыпался и выстраивался заново. К сожалению, никакого удовольствия от всей этой красоты я в тот момент не испытывал. Ничто прекрасное, равно как и приземленно-материальное, не радовало меня с того самого момента, когда мы с М. переругались из-за карамельных десертов. Меня совершенно не трогали ни мягкие белоснежные полотенца, ни цветы, ни прекрасные пейзажи. Настроение категорически отказывалось улучшаться и демонстративно не хотело воспринимать какие бы то ни было исходящие извне допинги и подпорки. Более того, я чувствовал себя едва ли не оскорбленным прекрасной погодой и перспективой барбекю на берегу моря, намеченного на вечер.

Случившаяся с нами в тот день неприятность — ссора, в ходе которой вкус слез смешался с ароматом лосьона для загара и сухостью кондиционированного воздуха, — стала для нас напоминанием об одном из суровых, я бы даже сказал, безжалостных законов логики, согласно которому настроение человека есть категория вторичная и подчиненная. К несчастью для самих себя, мы часто забываем этот закон, когда смотрим на изображение какого-нибудь красивого пейзажа и представляем себе, что в таком замечательном месте непременно будем счастливы, стоит нам там оказаться. На самом же деле способность человека извлекать счастье из эстетически совершенных объектов или же материальных ценностей находится в критической зависимости от степени удовлетворенности куда как более важных эмоциональных и психологических потребностей, среди которых в первую очередь следует выделить такие параметры, как спобность в понимании, в любви, в самовыражении и уважении. Никакие прекрасные тропические сады, никакие роскошные отели на самых великолепных пляжах не доставят нам радости, если мы вдруг обнаружим, что в наши отношения с любимым человеком закрались недоверие, непонимание и взаимное отторжение.

Если нас и удивляет то, насколько наше плохое настроение способно свести на нет благотворный эффект воздействия целого курорта, то это происходит лишь потому, что мы недооцениваем те факторы, которые на самом деле формируют наш душевный настрой. Сидя дома, мы готовы проклинать плохую погоду и привычную убогость окружающих нас зданий, но, оказавшись на тропическом острове, мы вдруг осознаем (почему-то непременно после ссоры в шикарном пальмовом бунгало под ярким голубым небом), что ни безоблачное небо, ни очарование нашего временного жилища сами по себе не способны ни заставить нас внутренне возликовать, ни погрузить нас в пучину уныния.

Существует разительный контраст между планируемыми нами масштабными проектами, между строительствами отелей и дноуглубительными работами в заливах — и базовыми психологическими постулатами, которые заставляют нас взяться за эти дела. Одна внезапная вспышка гнева с легкостью нивелирует все удовольствия и преимущества, предоставленные нам современной цивилизацией. Настырность и живучесть этих постулатов

восходят к стройной, аскетичной, пусть и несколько противоречивой мудрости отдельных античных философов, добровольно отказавшихся от материального благополучия и от предоставленной им возможности вести комфортную, изысканную жизнь и утверждавших, подавая голос то из бочки, то из глинобитной хижины, что ключевые компоненты человеческого счастья имеют не материальную и не эстетическую природу, а носят в первую очередь психологический характер. Подтверждением правоты этих постулатов, этого урока, преподнесенного нам древними мудрецами, стало наше с М. примирение, которое состоялось в рамках устроенного на берегу залива вечера барбекю, вся роскошь и великолепие которого не имели для нас тогда никакого значения.

8

После поездки в Голландию и так и не состоявшегося путешествия в Англию герцог Эссент больше не предпринимал попыток съездить куда-нибудь за границу. Он практически не покидал своего поместья, зато окружил себя множеством вещей, так или иначе связанных с путешествиями, а точнее, с их наиболее утонченной и изысканной фазой — с предвкушением поездки. Стены в его комнатах, как витрины туристических агентств, были сплошь увешаны плакатами и рекламными листовками, на которых были запечатлены далекие города, музеи, отели и океанские пароходы, отправляющиеся в Вальпараисо или же в Ла-Плату. В его спальне висели вставленные в рамочки расписания всех крупневших пароходных компании. Он купил большой аквариум и наполнил его морскими водорослями. Приобрел парус, кое-какие снасти и банку корабельной смолы. Эти простые в общем-то предметы обеспечили герцогу возможность почувствовать все приятные стороны долгого морского путешествия, не испытав при этом того, что делает их порой скучными и даже утомительными. От лица герцога Эссента Гюисманс говорит читателю, что «воображение способно обеспечить более чем адекватную замену вульгарной реальности объективного личного опыта». С его точки зрения, тот самый «объективный личный опыт» обычно бывает размазан и затерт, как в синхронном восприятии, так и в памяти, нашими заботами и переживаниями по поводу будущего, а наше объективное личное восприятие эстетически важных и насыщенных элементов в новой для нас обстановке, к сожалению, во многом зависит от наших же собственных переменчивых физических и психологических потребностей.

В отличие от герцога Эссента я много путешествовал. Тем не менее и в моей практике не раз и не два возникали ситуации, когда я был готов согласиться с тем, что лучшие путешествия — это те, которые человек совершает лишь в своем воображении, сидя дома и медленно переворачивая страницу за страницей напечатанное на той же бумаге и тем же шрифтом, каким обычно печатают Библию, расписание полетов Бритиш Эйрвэйс по всему миру.

II. Там, где путешествуют

Места: Придорожное кафе. Аэропорт. Самолет. Поезд.

Гиды: Шарль Бодлер, Эдвард Хоппер

1

На обочине скоростного шоссе Лондон — Манчестер посреди плоской, безликой, раскинувшейся до самого горизонта равнины стоит одноэтажное кирпично-стеклянное здание придорожного кафе. На его подъездной площадке закреплена мачта с огромным прорезиненным флагом, демонстрирующим проезжающим водителям и пасущимся в окрестных полях овцам фотографически точное изображение яичницы, пары сосисок и горки обжаренной фасоли.

Я заехал в это кафе ближе к вечеру. Небо на западной стороне горизонта уже начинало краснеть, и с крон деревьев, которыми по периметру была обсажена территория самого кафе и прилагающейся к нему парковки, сквозь бесконечный шум автострады доносилось птичье щебетанье. 3а рулем я к тому времени провел уже больше двух часов. Я ехал один, впереди на горизонте все отчетливее вырисовывались серые тучи, мимо меня проносились огни остававшихся позади городков и деревень, отделенных от шоссе засеянными травой полями. В глазах рябило от развязок и силуэтов обгоняемых машин и автобусов. Когда я вышел из машины, у меня даже немного закружилась голова. Сам автомобиль, остывая, негромко пощелкивал и потрескивал — словно там, под капотом, на кожух двигателя кто-то высыпал пригоршню скрепок. Мне пришлось вновь привыкать к ощущению твердой земли под ногами — к естественному ветру и к приглушенным звукам надвигающейся ночи.

В ярко освещенном зале ресторана было слишком тепло, пожалуй, даже душно. По стенам были развешаны большие фотографии кофейных чашек, пирожных и гамбургеров. Официантка перезаряжала автомат для продажи газировки. Я протащил влажный поднос по металлическим полозьям вдоль стойки, положил на него шоколадный батончик и поставил стакан апельсинового сока. Рассчитавшись, я сел за столик у огромного — во всю стену — окна. Огромные листы стекла удерживались в рамах толстым слоем бежевой замазки. Я с трудом поборол в себе искушение запустить ногти в эту пластичную массу. 3а окном виднелся поросший травой откос, спускавшийся прямо к шоссе. Стекло отлично гасило все шумы, и шесть рядов машин неслись по автостраде абсолютно беззвучно. Сгущались сумерки, и на расстоянии все машины уже казались одинаковыми. По крайней мере, разобрать, какого они цвета, с моего наблюдательного пункта было уже невозможно. Для меня они разделились на два несшихся в противоположные стороны потока белых и красных бриллиантов, которые растянулись в обе стороны от горизонта до горизонта.

Помимо меня, в зале придорожного кафе сидело еще несколько человек. Какая-то женщина задумчиво раскручивала за ниточку пакетик заварки в чашке с кипятком. Мужчина и сидевшие вместе с ним две маленькие девочки ели гамбургеры. Пожилой бородатый джентльмен разгадывал кроссворд. Все молчали. В помещении царила атмосфера задумчивости и, быть может, даже печали. Приглушенно звучавшая жизнерадостная музыка и голливудская, сверкающая всеми зубами сразу улыбка женщины, собирающейся вгрызться в бутерброд с ветчиной и запечатленной в этот момент на огромной фотографии, как ни странно, только усиливали это ощущение общей печали и подавленности. В центре комнаты под потолком висела вертевшаяся в потоке воздуха из вентиляционной трубы большая картонная коробка с рекламным объявлением, которое обещало покупателю любого хот-дога бесплатную порцию луковых колечек. Несчастная, перекошенная, перевернутая вверх ногами, эта коробка, судя по всему, была лишь жалким подобием той рекламной «завлекалки», которую так старательно разрабатывали где-нибудь в главном офисе компании. Судя по всему, в этом отношении мало что изменилось со времен Римской империи, когда камни, отмечавшие очередную милю — тысячу шагов, по мере удаления от столицы обретали все более вольные формы, мало походившие на образцы, изготовленные и установленные на главных дорогах в центральной части огромной страны.

С точки зрения архитектуры здание кафе было полным убожеством. Внутри помещения пахло многократно пережаренным маслом и сдобренным искусственным ароматом лимона средством для мытья полов. Вся еда там казалась какой-то жирной и клейкой, а столы «украшали» цепочки буро-красных озер и холмов — капли кетчупа, разбрызганные пообедавшими здесь и давным-давно уехавшими путешественниками. Тем не менее было в этом унылом заведении что-то щемяще трогательное. Забытое богом кафе при заправочной станции несло в себе крупицу поэзии, свойственной всякому месту, так или иначе связанному с путешествиями. Эта поэтичность, эта щемящая тоска являются неотъемлемыми спутниками портовых терминалов, залов ожидания аэропортов, вокзалов и мотелей. Эти места и царящее в них настроение всегда заставляют меня вспомнить творчество двух людей — одного писателя и поэта девятнадцатого века и вдохновленного его творчеством художника века двадцатого. Они оба, каждый по-своему, оживают для меня всякий раз, когда я оказываюсь в местах, с порога которых начинается очередное путешествие.

2

Шарль Бодлер родился в Париже в 1821 году. Уже с юных лет дома ему было неуютно. Отец умер, когда ему было пять лет, а спустя год мать вышла замуж за человека, который так и не сумел понравиться маленькому Бодлеру. Во избежание излишней напряженности в семье мальчика отправляли учиться во все новые школы-пансионы, из которых его с завидной регулярностью исключали за непослушание и нежелание следовать установленным правилам субординации. Став взрослым, Бодлер так и не смог найти себе место в буржуазном обществе. Он постоянно ругался с матерью и отчимом, демонстративно, даже с вызовом, носил театральные черные плащи и заклеил стены своей комнаты репродукциями литографий Делакруа — иллюстрациями к Гамлету. В своем дневнике он жаловался на то, что обречен страдать от «этой ужасной болезни: страха перед домом», а также «чувства одиночества, преследующего меня с раннего детства. Несмотря на то, что у меня есть семья и, более того, несмотря на наличие многочисленной компании школьных приятелей, я все сильнее ощущаю, что мне предстоит прожить жизнь в одиночестве».

Он мечтал уехать из Франции, уехать куда угодно, по возможности подальше, на другой континент, чтобы вокруг не оставалось того, что напоминало бы о «повседневной жизни», — это словосочетание было для поэта синонимом понятия безысходного ужаса. Ему хотелось переехать туда, где всегда тепло, где, в соответствии со строчками легендарного куплета «LʼInvitation au voyage»,

[1] все будет «ordre et beauté / Luxe, calme et volupté»,

[2] но он прекрасно понимал все трудности такого шага. Однажды он уже уезжал прочь от свинцового неба северной Франции и вернулся, отвергнутый тем местом, куда так стремился. Уехать он решил ни много ни мало в Индию. Трехмесячное плавание по морям и океанам уже подходило к концу, когда корабль попал в сильнейший шторм и был вынужден остановиться в порту Маврикия для ремонта. Казалось бы, этот прекрасный, поросший пальмами остров с мягким климатом и был тем раем, куда так стремился юный Бодлер. Тем не менее чувство постоянной тоски, печали и почти летаргического уныния не покидало поэта и там, и он вполне резонно предположил, что дальше — в Индии — будет только хуже. Капитан корабля всячески пытался уговорить Бодлера переменить принятое решение, но тот оставался непреклонен и настоял на том, чтобы с ближайшим же судном отправиться обратно во Францию.

В результате этой долгой поездки у Бодлера сформировалось двоякое, внутренне противоречивое отношение к путешествиям. В своем «Вояже» он весьма язвительно пародирует рассказы путешественников, вернувшихся из дальних стран.

Что увидали вы?

Нездешние созвездья,

Тревоги на морях и красные пески.

Но, как в родной земле, неясное возмездье

Преследовало нас дыханием тоски.

[3]

Тем не менее страсть к путешествиям все же сохранилась в его душе, и освободиться от нее Бодлеру так и не удалось. Едва вернувшись с Маврикия, он стал мечтать о том, чтобы съездить куда-нибудь еще. В дневнике он отмечает: «жизнь — это больница, в которой мы все — пациенты, причем каждого обуревает навязчивая идея поменяться койкой с соседом. Одному хочется помучиться от жары на кровати, установленной вплотную к батарее, другой уверен, что сразу же пойдет на поправку, как только займет место под окном». При этом он не стеснялся относить к этим одержимым странными маниями пациентам и самого себя: «Похоже, что я всегда буду мечтать оказаться там, где меня нет, и эта игра в путешествия будет вечно забавлять меня в отношениях с моей собственной душой». Иногда Бодлеру вдруг начинало страшно хотеться съездить в Лиссабон. «Там тепло, — думал он, — и там я смогу, как ящерица, набраться сил, хорошенько прогревшись под ярким теплым солнцем». Лиссабон представлялся ему городом воды, мрамора и солнечного света, располагающим к умиротворенным размышлениям и покою. Но стоило ему более или менее четко сформулировать в воображении эту португальскую фантазию, как мозг подкидывал новую мысль: «А как насчет Голландии? Не лучше ли я буду чувствовать себя там?» Затем начиналась настоящая карусель: к чему ехать в Голландию, если можно добраться до острова Ява, или, например, съездить на побережье Балтийского моря, или даже на Северный полюс. Там, например, можно было бы погрузиться в беспросветную мглу и созерцать кометы, пересекающие в разных направлениях арктический небосвод. На самом деле конечный пункт любой поездки не имел для Бодлера принципиального значения — его истинным желанием было не приехать куда-то, а уехать оттуда, где он находился. «Куда угодно! Куда угодно! — писал он. — Пусть даже за границы этого мира».

Бодлер относился к неутомимой жажде путешествий с глубоким уважением, считая это душевное качество присущим тем мятущимся душам, которых он именовал поэтами, — тем людям, которым были тесны привычные домашние горизонты и недоставало простора даже в путешествиях по всему миру. Настроение этих беспокойных людей менялось поминутно. Надежда сменялась отчаянием, почти детский идеализм — суровым цинизмом. Поэты, с его точки зрения, были обречены, как пилигримы, жить в рухнувшем мире и при этом упорно отказываться строить свое иное, не успевшее скомпрометировать себя, царство.

На фоне этих идей Бодлера особо следует отметить одну занятную деталь его биографии: всю жизнь его манили к себе порты, доки, железнодорожные вокзалы, поезда, корабли и гостиничные номера. В этих «перевалочных пунктах» он чувствовал себя как дома, в отличие от собственного жилища, где ему порой бывало очень неуютно. Когда парижская атмосфера начинала особенно сильно давить на него, когда окружающий мир казался «монотонным и маленьким», он уезжал «куда глаза глядят, просто чтобы куда-то уехать», стремясь как можно скорее оказаться в каком-нибудь порту или на железнодорожной станции, где он мог мысленно воскликнуть:

О, дайте мне вагон иль палубу фрегата!

Здесь лужа темная… Я в даль хочу, туда!

[4]

В одном из своих литературных эссе Томас Элиот высказал предположение, что Бодлер стал первым художником девятнадцатого века, которому удалось передать в своих произведениях красоту современных способов покорения пространства, транспортных средств и транзитных пунктов. «Бодлер… создал новый тип романтической ностальгии. Это „poésie des départs, poésie des salles dʼattente“».

[5] Этот список можно продолжить «poésie des stations-service» и «poésie des aéroports».

3

Дома, когда мне становилось грустно, я частенько садился на электричку или автобус, идущие в аэропорт, и уезжал в Хитроу. Там, со смотровой площадки галереи второго терминала или с верхнего этажа отеля «Ренессанс», расположенного прямо рядом с северной посадочной полосой, я подолгу наблюдал за бесконечной чередой взлетающих и садящихся самолетов. Это зрелище неизменно успокаивало меня и поднимало мне настроение.

В тяжелый для Бодлера 1859 год — сразу после процесса над «Цветами зла» и последовавшего за ним разрыва с Жанной Дюваль — поэт решает погостить у матери и приезжает к ней в Онфлер. Большую часть своего двухмесячного пребывания в материнском доме Бодлер посвящает созерцанию панорамы порта и швартующихся в нем кораблей. Он брал складной стул, занимал удобное место на набережной и часами смотрел за входившими в порт и выходившими из него судами. «Эти большие и красивые корабли, едва заметно покачивающиеся на тихой, практически неподвижной воде, эти суровые морские скитальцы, словно дремлющие здесь у берега на привязи, будто шепчут мне на только нам с ними понятном языке: когда же, наконец, мы поднимем паруса и отправимся в путь за лучшей долей».

С автомобильной стоянки, расположенной по соседству с 09L/27R — под таким индексом знают пилоты то сооружение, которое мы привычно называем северной взлетно-посадочной полосой, — видно, как вдали, на горизонте появляется маленькая, сверкающая, белоснежная искорка. Эта падающая звезда, неспешно приближающаяся к земле, на самом деле не что иное, как «Боинг-747». Самолет находился в воздухе двенадцать часов. На рассвете он вылетел из Сингапура, пролетел над Бенгальским заливом, Дели, афганскими пустынями и Каспийским морем. Его курс пролегал над Румынией, Чехией и Южной Германией, и лишь над бурными коричнево-серыми водами у побережья Голландии огромный самолет начал снижаться. Происходило это постепенно и почти незаметно: мало кто из пассажиров обратил внимание на перемену тона шума двигателей. 747-й пролетел вверх по течению Темзы, миновал Лондон, повернул на север в районе Хаммерсмита (примерно в это время были выпущены закрылки), заложил вираж над Оксбриджем и вновь лег на прямой курс над Слау. Постепенно и с земли становится видно, что это не точка в небе и даже не просто самолет: к огромному двухпалубному фюзеляжу пристыкованы невероятно длинные крылья с подвешенными к ним, как сережки, четырьмя двигателями. Во время дождя облако водяной пыли образует за величественно снижающимся воздушным гигантом длинный шлейф. Под крылом — пригороды Слау. Три часа дня. На кухнях и коттеджах вскипели чайники, в гостиной работает телевизор. Звук выключен, и лишь по стенам мечутся зеленые и красноватые тени. Все, как всегда, все, как каждый день. А тем временем над Слау проносится самолет, который всего несколько часов назад перелетел Каспийское море. Каспийское море — Слау: самолет становится символом свободы перемещения в пространстве и покорения мира. Он несет в себе след всех тех стран и территорий, над которыми пролетел. Свойственная ему от рождения мобильность предлагает нам воображаемый противовес всем ощущениям, связанным с застоем, смирением и неподвижностью. Еще сегодня утром этот самолет пролетел над Малайским полуостровом — даже само это название, кажется, источает ароматы гуавы и сандала. А сейчас буквально в нескольких метрах над землей, от которой он был так долго оторван, самолет кажется неподвижным. Его нос задран вверх, и он словно задумывается на мгновение перед тем, как все его шестнадцать колес задних стоек шасси обрушатся на бетон полосы, выбив при этом из своего нутра столб дыма, дающий хоть какое-то представление о скорости и весе спустившейся с небес на землю рукотворной птицы.

С параллельной полосы взлетает направляющийся в Нью-Йорк А340. Где-то над водохранилищем Стэйнс он уберет шасси и сложит закрылки. Эти механизмы не понадобятся ему до тех пор, пока он не начнет снижаться над белыми дощатыми домиками в Лонг-Бич, находящимися в трех тысячах миль и восьми часах полета над морем и облаками. Сквозь марево, которое образуется от вырывающихся из прогреваемого двигателя струй раскаленного воздуха, видны колышущиеся силуэты других самолетов, дожидающихся очереди на взлет. Самолеты прокатываются по рулежным дорожкам, их буксируют от терминала на стояночную площадку — движение здесь, на территории аэропорта, очень плотное и лишь со стороны может показаться беспорядочным. Кили самолетов, украшенные самыми разными эмблемами авиакомпаний и государственными флагами, перемещаются в разных направлениях на фоне горизонта, как паруса во время регаты.

Вдоль стеклянно-стальной стены третьего терминала выстроились четыре гиганта. Судя по знакам различий, они прибыли сюда с разных концов света: из Канады, Бразилии, Пакистана и Кореи. Несколько часов они простоят в одной шеренге, почти касаясь друг друга кончиками крыльев, а затем каждый отправится в очередное путешествие по стратосферным ветрам. Вокруг каждого подрулившего к терминалу и вставшего под загрузку самолета начинает разыгрываться настоящая хореографическая композиция. Под брюхо лайнера подкатываются грузовики, к крыльям тянутся черные змеи топливных шлангов, гармошка крытого трапа присасывается резиновыми губами к фюзеляжу в районе двери. Открываются багажные люки, и из них извлекаются на свет потертые алюминиевые контейнеры, в которых сюда, в Лондон, вполне возможно, привезли свежие тропические фрукты, которые еще буквально день-два назад свисали с ветвей деревьев, или же овощи, росшие в далеких уединенных, спрятавшихся между гор долинах. Два человека в рабочих комбинезонах подкатывают к одному из моторов стремянку, снимают защитный кожух и приступают к тщательному обследованию этого потрясающего своей сложностью и упорядоченностью мира, состоящего из бесчисленных проводов и металлических трубок. Из одной из дверей фюзеляжа на землю опускают тюк с подушками и пледами. Пассажиры сходят по трапу, даже не подозревая, что за ними наблюдает человек, для которого этот самый обыкновенный английский день уже заиграл совершенно особыми, какими-то волшебными красками.

Пожалуй, в наиболее концентрированной форме притягательность аэропорта выражается в экранах мониторов, установленных над рядами стоек регистрации. На этих экранах высвечиваются номера и пункты назначения готовящихся к отлету рейсов и исходные точки маршрутов прибывающих в аэропорт самолетов. Мониторы и отображаемая на них информация лишены какого бы то ни было эстетического самосознания: их дизайн элементарен, цвета примитивны, а шрифты, используемые для набора текста, прямо заявляют о том, что используют их только для передачи информации, но ни в коей мере не для украшения чего бы то ни было. Именно эта простота и позволяет разгуляться воображению и эмоциям. Сердце начинает биться учащенно: Токио, Амстердам, Стамбул, Варшава, Сиэтл, Рио-де-Жанейро… Экраны несут в себе не меньшую поэтическую нагрузку, чем последняя строчка джойсовского «Улисса»: это не только указание на те географические точки, в которых автор создавал свой великий роман, но и в не меньшей степени символ абсолютно космополитичного духа, выраженного простой, но весьма эффектной композицией: «Триест — Цюрих — Париж». Этот постоянный призыв, доносящийся до нас с висящих под потолком мониторов, подкрепленный настойчивым мельканием той или иной строки или курсора, позволяет нам осознать, насколько, оказывается, легко можно изменить, казалось бы, уже окончательно устоявшуюся жизнь и что для этого достаточно всего-навсего шагнуть туда, в уходящий к трапу коридор, пройти по нему и оказаться в самолете, который буквально через несколько часов доставит тебя туда, где ты никогда не был, где тебя никто не знает. Как приятно осознавать в самый обычный день, в три часа пополудни, когда на тебя накатываются волны тоски и отчаянья, что для любого из нас всегда найдется самолет, который унесет тебя куда-то далеко — как писал Бодлер: «Куда угодно! Куда угодно!» — в Триест, Цюрих, Париж.

4

Бодлера привлекали не только те места, из которых люди отправляются в путешествие и куда приезжают. В не меньшей степени его восхищали машины, предназначенные для перемещения человека и предметов в пространстве. Особенно поражали его воображение большие корабли, способные пересечь океан. Он писал о «глубоком и полном таинственности очаровании долго разглядываемого корабля». Он любил приходить в парижский речной порт Сан-Николя, чтобы посмотреть на плоскодонные каботажные баржи. С еще большим удовольствием он ездил в Руан и в Нормандию, чтобы посмотреть на стоявшие у причалов и на рейдах большие морские корабли. Он искренне восхищался достижениями технической мысли человечества. Благодаря открытиям и техническим разработкам люди смогли заставить такие большие, тяжелые и самые разнообразные по форме предметы уверенно, элегантно и предсказуемо пересекать моря и океаны. Большое судно напоминало Бодлеру «огромное, могучее, тяжелое, но при этом проворное и стремительное создание, некое храброе и великодушное животное, терпеливо сносящее все неприятности, обрушивающиеся на него в силу стремления человека реализовать все свои амбиции и тщеславные устремления».

Схожие мысли и переживания возникают при разглядывании с близкого расстояния самых крупных представителей самолетного рода. Эти гиганты тоже напоминают «крупное и могучее» создание, которое способно подчинить своей воле воздух, ни много ни мало заставив его стать себе не только источником жизни, но и твердой опорой. Когда смотришь на огромный самолет, припаркованный у терминала, рядом с которым кажутся карликами багажные тележки и обслуживающие великана механики, ощущаешь изумление и благоговение, граничащие с неспособностью воспринять любое научно обоснованное объяснение такого чуда, как способность этого великана просто сдвинуться по земле хотя бы на несколько метров, не говоря уже о том, чтобы долететь до Японии. По размерам лайнеры сопоставимы с домами — человеческими жилищами и местами, где люди работают. Сравнение никак не помогает нам понять, в чем кроется стремительность, сила и выносливость этих летающих домов. Те здания, что стоят на земле, покрываются трещинами и грозят обрушиться при малейшем перемещении грунта под ними. Они пропускают воздух, протекают в дождь и теряют части своей «обшивки» на сильном ветру.

Пожалуй, немного найдется в нашей жизни мгновений, в которые мы так переосмысливаем восприятие окружающего мира, как во время взлета самолета. Выглядывая в иллюминатор стоящего в начале взлетной полосы лайнера, мы видим окружающий ландшафт в привычных пропорциях: вот дорога, вот металлические цилиндры топливных хранилищ, вот трава, а чуть поодаль — гостиница с тонированными в цвет меди окнами. Мы всегда знали землю такой, какой видим ее сейчас: мы передвигаемся по ее поверхности достаточно медленно, даже при помощи машин. Здесь, на поверхности земли, моторы и икроножные мышцы несут нас вперед и, быть может, иногда вверх, например, к вершине холма. Здесь почти всегда в полумиле впереди, а то и гораздо ближе, найдется какой-нибудь дом или шеренга деревьев, которые перекроют нам дальнейший обзор. Вдруг, неожиданно мир начинает стремительно преображаться: осторожно, сдерживая немыслимую мощь двигателей, самолет плавно (под едва уловимый аккомпанемент тихонько позвякивающей в кухонном отсеке посуды) уходит вверх, вспарывая атмосферу и открывая нашему взору ничем не перекрытый вид на далекий горизонт. Расстояние, на преодоление которого там, на земле, ушло бы полдня, самолет пролетает буквально в мгновение ока — не успеешь оглянуться, а ты уже пересек Беркшир, побывал в Мейденхеде, проскочил через Брэкнелл и даже промчался над шоссе М4.

Легкий и стремительный взлет самолета можно без всякой натяжки назвать символом преображения, символом радикальных перемен. Эта демонстрация рукотворной силы может послужить отличным толчком для принятия какого-нибудь важного решения, коренным образом меняющего жизнь человека. Посмотрев на улетающий в небесную даль самолет, человек гораздо легче верит в то, что когда-нибудь и он сам сможет вот так же воспарить над всем тем, что так давит на него в повседневной жизни.

Наша новая, весьма выгодно расположенная точка обзора придает упорядоченность и логичность раскинувшемуся перед нами пейзажу: дороги изящно огибают холмы, реки прокладывают себе русло к озерам, от электростанций к городам тянутся цепочки опор, связанных проводами; улицы, которые там, на земле, представлялись порой бессмысленным и бестолковым нагромождением произвольно построенных зданий, отсюда, сверху, выглядят образцом упорядоченности и продуманности организации пространства. Глядя на землю из иллюминатора самолета, человек непроизвольно пытается расшифровать открывающийся перед ним ребус — словно читает хорошо знакомую книгу, переведенную на другой язык. Вот эта россыпь огоньков, наверное, и есть Нью-Бари. Вот та дорога — скорее всего, не что иное, как шоссе АЗЗ, а вон та развилка — место, где оно отходит от трассы М4. Вволю наигравшись в эту игру, поневоле задумываешься о том, какими маленькими и ничтожными кажемся мы сами и наши жизни отсюда, с высоты птичьего полета, с тех самых небес, где, по всем преданиям, находится обитель богов.

Из иллюминатора хорошо видны крылья и двигатели самолета. Моторы без всякого видимого усилия легко несут огромную машину в заданном направлении. Они терпеливо, час за часом прокачивают через себя ледяной забортный воздух, а все их нужды и потребности сведены к двум лаконичным надписям, нанесенным на защитные кожухи: одна из них настойчиво требует не наступать на крышки двигательных отсеков и не ходить по ним, другая, не менее категоричная, напоминает, что в качестве питания для данного типа двигателя можно использовать «только масло D50TFI-S4». Эти короткие послания адресованы бригаде людей в рабочих комбинезонах, которые ждут нашего прилета в четырех тысячах милях впереди по курсу.

В самолете обычно не принято много говорить об облаках, которые видны в иллюминаторе на протяжении практически всего полета. Никого не удивляет, что, например, где-то над океаном мы пролетаем мимо огромного пышного белоснежного острова, который мог бы стать отличной резиденцией для ангелов или даже для самого Бога, по крайней мере, на какой-нибудь из картин кисти Пьеро делла Франческа. Никому из пассажиров и в голову не придет вскочить со своего места и торжественно во весь голос объявить, что «мы сейчас пролетаем над облаком». А между прочим, такое событие не прошло бы незамеченным для таких уважаемых и достойных людей, как Леонардо да Винчи, Пуссен, Клод Моне и Констебль.

Та еда, которая показалась бы нам обыденной и даже до обидного безвкусной, подай ее кто-нибудь нам там, на земле, здесь, в окружении облаков, обретает новый вкус и смысл (точно так же, как и простой бутерброд с сыром, съеденный на пикнике, на вершине скалы с видом на бушующее море, кажется нам вкуснее и важнее любых ресторанных деликатесов). Получив подносик с самолетным завтраком и приступив к освоению его содержимого, мы словно одомашниваем это чуждое нам пространство: открывающийся за иллюминатором внеземной ландшафт становится все более знакомым, привычным и менее пугающим по мере того, как мы расправляемся со стылым рулетом и горкой картофельного салата в пластмассовой мисочке.

Наши забортные спутники при ближайшем рассмотрении оказываются весьма любопытными созданиями. На полотнах художников и при взгляде на них снизу с земли они кажутся горизонтально вытянутыми, почти двумерными овалоидами. Отсюда же они скорее напоминают гигантские обелиски, воздвигнутые из бесчисленных комков подвижной, нестабильной пены для бритья. Из иллюминатора самолета родство облаков с паром становится более наглядным. Эти изменчивые образования словно порождены только что прогремевшим взрывом и явно еще не приняли свою окончательную форму. При этом они выглядят вполне плотными, и при взгляде со стороны по-прежнему с трудом верится, что забраться на эти белоснежные горы и посидеть на их вершинах, обозревая окрестности, невозможно.

Бодлер лучше многих знал, что такое настоящая любовь к облакам.

СТРАННИК

— Кого ты больше всех любишь, загадочный человек?

Скажи: отца, мать, сестру, брата?

— У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.

— Друзей?

— Вы употребляете слово, смысл которого мне

до сих пор непонятен.

— Родину?

— Я не знаю, под какой широтой она находится.

— Красоту?

— Я полюбил бы ее охотно — в божественном

и бессмертном образе.

— Золото?

— Я его ненавижу, как вы ненавидите Бога.

— Гм, что же ты любишь, необычайный странник?

— Я люблю облака… летучие облака… вон они…

Облака степенно и безмолвно проносятся мимо нас. Там, внизу, остались наши враги и коллеги, те места, где нам бывает грустно и страшно, — все это выглядит отсюда, из-за облаков, россыпью крохотных черточек и царапин на поверхности земли. Теоретически мы, конечно, прекрасно представляем себе, как действует фокус, основанный на законе перспективы, но со всей наглядностью воспринимаем непреложность этого закона именно здесь, когда взираем на мир из иллюминатора самолета, прижавшись лбом к холодному стеклу. Само же воздушное судно становится нашим учителем философии и при этом — верным исполнителем воли Бодлера, выраженной в написанных им строчках:

О, дайте мне вагон иль палубу фрегата!

Здесь лужа темная… Я в даль хочу, туда!

5

За исключением полосы асфальта, по которой машины подъезжали с шоссе к придорожному кафе и уезжали обратно, ничто не связывало это место с другими объектами окружающего пространства. От территории, занятой кафе и стоянкой, не отходило ни единой дорожки или тропинки. Эта территория не являлась частью города, но при этом оставалась инородным телом и в окружающем ее загородном пространстве. Ощущение было такое, словно это придорожное кафе принадлежит какому-то иному пространству — миру, принадлежащему путешественникам, — как маяк, застывший на скале на берегу океана. Наверное, географическая изолированность и порождала ту атмосферу одиночества, которая царила в зале ресторана. Яркий свет безжалостно выдавал бледность путешественников и все изъяны на их лицах. Яркие, словно с детской площадки, стулья и столы сверкали в этом свете, как натянутая искусственная улыбка. В кафе все молчали, словно стесняясь признаться окружающим, да и самим себе, в любопытстве или каких-то других нормальных человеческих чувствах. Пустыми, словно невидящими, глазами мы смотрели друг сквозь друга, разглядывая прилавок или же созерцая сгустившуюся за окном темноту. Ощущение было такое, что ты сидишь не среди живых людей, а между неподвижных камней.

Я устроился за угловым столиком и не торопясь жевал шоколадные палочки, запивая их апельсиновым соком. Мне было одиноко, но одиночество это выглядело каким-то мягким, ненавязчивым и, я бы даже сказал, приятным. Оно не противопоставляло меня ни смеху, ни веселью окружающих — хотя бы потому, что ни смеха, ни веселья рядом со мной не наблюдалось. Я не чувствовал себя чужим в этой атмосфере — в помещении кафе, где каждый был чужим, где никто не был знаком друг с другом, где даже архитектурные решения помещения и его освещения, казалось, были созданы для того, чтобы символизировать проблемы в области межличностной коммуникации и безнадежную тоску по нормальной человеческой любви к ближнему.

Это коллективное одиночество вызвало в моей памяти образы некоторых картин Эдварда Хоппера. Его холсты, несмотря на уныние и тоску, которые выразил на них художник, вовсе не кажутся унылыми и серыми сами по себе. Они скорее позволяют зрителю увидеть некое эхо его собственных печалей и грусти. Принцип лечения подобного подобным в данном случае срабатывает как нельзя лучше. Что, как не грустные книги, лучше всего утешает нас, когда нам грустно? Куда, спрашивается, нужно ехать, когда рядом никого нет и когда некого любить? Естественно, в одинокое полупустое кафе на забытой богом заправочной станции.

В 1906 году в возрасте двадцати четырех лет Хоппер приезжает в Париж и открывает для себя Бодлера, стихи которого будут затем сопровождать его всю жизнь. Взаимное притяжение художников кисти и слова понять и объяснить нетрудно: оба в своем творчестве исследовали одиночество, современную им городскую жизнь, саму современность в широком смысле этого слова; оба находили утешение в ночном мраке, обоих манили к себе дальние страны, оба преклонялись перед теми техническими возможностями, которые предоставляло путешественнику новое время. В 1925 году Хоппер купил себе новую машину — подержанный «Додж» — и перегнал его из Нью-Йорка в Нью-Мексико. С тех пор он проводил в поездках за рулем по нескольку месяцев каждый год. При этом он практически ежедневно делал наброски и зарисовки. Он рисовал в мотелях, набрасывал что-то, сидя на заднем сиденье машины, останавливался для того, чтобы поработать на пленэре, и делал зарисовки в придорожных столовых. С 1941 по 1955 год он пересек Америку пять раз — останавливался в мотелях «Бест Вестерн», «Дель Хейвен Кэбинс», «Аламо Плаза Куртс» и «Блю Топ Лоджес». Его манили к себе мерцающие неоновые вывески, гласившие: «Есть свободные места, телевизор, ванная». Он не мог противостоять магии подъездных дорожек к мотелям, тонких гостиничных матрасов, хрустящего накрахмаленного белья, больших, во всю входную стену, окон, выходивших на автостоянку или же на крохотный, идеально обработанный — словно наманикюренный — клочок газона. Его покоряла тайна путешественников, подъезжавших к мотелю затемно и вновь отправлявшихся в путь уже на рассвете. Он любил листать буклеты с перечислением местных достопримечательностей, любил разглядывать «припаркованные» в дальних углах пустынных коридоров тележки горничных и уборщиц. Чтобы поесть, Хоппер заезжал в придорожные кафе и столовые — в «Хот Шоппе Майти Мо Драйв-Инс», в «Стейк энд Шейкс» и в «Дог энд Саддс». Бензин в бак машины он заливал на заправочных станциях, обозначенных хрестоматийно известными логотипами таких компаний, как в «Мобил», «Стандарт Ойл», «Галф» и «Блю Саноко».

И вот в этих самых обыкновенных, всем привычных и многократно осмеянных за свою серость и заурядность местах Хоппер находил поэзию: poésie des motels, poésie des petits restaurants au bord dʼune route. Его картины (и соответствующие им названия) можно классифицировать в соответствии с явно проявляемым им интересом к пяти типам сюжетов пейзажей и интерьеров, так или иначе связанных с путешествиями:

1. Отели

Номер в отеле, 1931.

Фойе гостиницы, 1943.

Номера для туристов, 1945.

Отель у железной дороги, 1952.

Окна гостиницы, 1956.

Мотель «Вестерн», 1957.

2. Дороги и заправочные станции

Шоссе в штате Мэн, 1914.

Бензин, 1940.

Шоссе № 6, Истхэм, 1941.

Одиночество, 1944.

Четырехполосное шоссе, 1956.

3. Кафе и столовые

Автомат, 1927.

Солнечный свет в кафетерии, 1958.

4. Виды из окна поезда

Домр железной дороги, 1925.

Нью-Йорк, Нью-Хейвен и Хартфорд, 1931.

Насыпь, 1932.

В Бостон, 1936.

На подъезде к городу, 1946.

Дорога и деревья, 1962.

5. Интерьеры вагонов и другого подвижного состава

Ночь в «Эль Трейне», 1920.

Локомотив, 1925.

Купе 3, вагон 293, 1938.

Рассвет в Пенсильвании, 1942.

Сидячий вагон, 1965.