Д.В. Винникотт

Игра и Реальность

Благодарности

Я хочу поблагодарить миссис Джойс Коулс (Mss. Joyce Coles) за помощь в подготовке рукописи.

Также я очень признателен Масуду Кану (Masyd Khan) за конструктивную критику моих работ и за то, что он всегда (как мне показалось) оказывался рядом, когда мне был нужен практический совет.

Я выразил благодарность своим пациентам в посвящении этой книги.

За разрешение воспроизвести опубликованные ранее материалы я признателен и благодарен: редакторам изданий «Детская психология и психиатрия»

(Child Psychology and Psychiatry), «Форум»

(Forum), «Международный психоаналитический журнал»

(International Journal of Psycho-Analysis), «Педиатрия»

(Pediatrics), «Международная библиотека психоанализа»

(International Library of Psycho-Analysis) а также Петеру Ломасу (Dr. Peter Lomas) и лондонскому издательству «Хогарт Пресс Лтд» (Hogarth Press Ltd, London).

Введение

Эта книга является продолжением моей работы «Феномен перехода и переходные объекты» (1951). Вначале я хочу вновь остановиться на базовых гипотезах, хотя это и приведет к повторам. Затем я представлю более поздние наработки, то, как я размышлял и как подходил к оценке клинических данных. Оглядываясь назад, в прошедшее десятилетие, я все более изумляюсь, насколько данная концептуальная область является «запущенной», игнорируется в психоаналитических обсуждениях и литературе. Эта область индивидуального развития и опыта, кажется, никого не волнует, в то время как в фокусе внимания — психическая реальность, индивидуальная, внутренняя и ее отношение к внешней или разделенной реальности. Культурный опыт также не занял должного места ни в теории, использованной аналитиками в их работе, ни в их мыслях.

Конечно, невозможно не отметить, что явление, описанное нами как промежуточная область, становилось предметом осмысления и работы философов. В теологии это приняло форму вечного спора о транссубстенциальности. В полной мере это проявляется в работах так называемых поэтов-метафизиков (Донн и др.). Мой собственный подход идет от изучения младенцев и детей, а тот, кто рассматривает место этого феномена в жизни ребенка, должен понимать Винни Пуха; с радостью добавлю и ссылку на «Ореховые мультфильмы» Шульца (Schulz, Peanuts cartoones). Универсальный феномен, как тот, что я рассматриваю в этой книге, не может, на самом деле, быть где-то, кроме как в пределах пространства, связанного с магией воображения и творчества.

На мою долю выпало быть психоаналитиком, который, возможно, из-за того что когда-то был педиатром, почувствовал важность этих универсальных вещей для жизни детей и захотел объединить свои наблюдения в теорию о том, что мы все находимся в постоянном процессе развития.

В настоящее время уже, как мне кажется, стало в основном понятно, что в этой части работы я обращаюсь не к одежде или плюшевому мишке, с которым играет младенец, — не к используемому объекту, а к использованию объекта. Я перевожу внимание на

парадокс в использовании ребенком того, что я назвал переходным объектом. Мой вклад состоит в требовании по отношению к этому парадоксу принятия, толерантности, признания, но и принятия его неразрешенности. Его можно решить, переключившись на обособленное интеллектуальное функционирование, но ценой потери ценности парадокса как такового.

Этот парадокс, когда он принят и ему разрешено существовать, ценен для каждого человека, индивидуальности, которая не только родилась и живет в этом мире, но также способна безгранично обогащаться, пользуясь культурной связью прошлого с будущим. В этом заключается углубление основной темы, сделанное мною в этой книге.

Работая над книгой, посвященной предмету переходного феномена, я поймал себя на мысли, что все еще не расположен приводить примеры. Причина — та же, что была в первоначальной работе; примеры могут подтолкнуть к тому, чтобы точно определять образцы и классифицировать их по неестественным, случайным качествам, в то время как рассматриваемые мною явления универсальны и безгранично изменчивы. Это примерно то же самое, как описывать человеческое лицо, рассказывая какой разрез глаз, форма носа, рта, ушей, хотя факты свидетельствуют о том, что не бывает одинаковых лиц и даже похожих друг на друга очень мало. Два неподвижных лица могут быть похожи, но как только появится оживление, они сразу станут разными. Все же, несмотря на собственное нежелание приводить примеры, я не намерен полностью исключить этот материал.

Поскольку рассматриваемые вопросы касаются ранних стадий развития каждого человеческого существа, огромное клиническое поле остается открытым и ждет своих исследователей. Примером может служить исследование Оливии Стивенсон (Olive Stevenson, 1954), проведенное в период обучения мисс Стивенсон социальной работе с детьми в Лондонской школе экономики. А по словам доктора Бастианса (Bastiaans), в Голландии обычной практикой в работе студентов-медиков являются вопросы о переходных объектах и феноменах в опросах родителей при составлении индивидуальной истории ребенка. Факты могут многое показать.

Естественно, выявленные сведения необходимо интерпретировать и для того, чтобы полностью задействовать полученную информацию, а также прямые наблюдения поведения детей, их нужно связать с теорией. Таким образом, одни и те же факты могут по-разному рассматриваться разными наблюдателями и иметь отличные друг от друга точки зрения. Несмотря на это, данное исследовательское поле является многообещающим для прямых наблюдений и косвенного изучения, и в свое время' результаты исследования в этой ограниченной области приведут студента к осознанию сложности и значимости ранних стадий объектных отношений и формирования символов.

Я знаком с одним строгим исследованием данной проблематики и хочу предложить читателю не закрывать глаза на публикации, выходящие по этой теме. Профессор Рената Гаддини (Renata Gaddini) проводит тщательное и скрупулезное исследование феномена перехода в трех различных социальных группах и уже сформулировала ряд идей па базе своих наблюдений. Мне кажется ценным подход проф. Гаддини к идее предшественника, таким образом она смогла включить в рассмотрение самые ранние примеры сосания пальцев, кулачка, движения языка у младенца и все трудности, сопровождающие использование ребенком соски. Также очень интересна ее идея исследования укачивания младенца как им самим с помощью его собственных ритмических движений, так и качая ребенка в люльке или на руках. Желание ребенка тянуть за волосы является феноменально близким к этому.

Другая попытка разработки идеи переходного феномена принадлежит Иосифу К. Соломону (Joseph С. Solomon) из Сан-Франциско. В своей статье «Фиксированная идея как интернализованный переходный объект» (1962) он выдвигает новую концепцию. Не знаю, могу ли я полностью согласиться с идеями доктора Соломона, но важно одно — с опорой на теорию переходного феномена могут быть пересмотрены многие старые проблемы.

Говоря о моем личном вкладе в исследование этой темы, не стоит забывать, что сейчас я уже не занимаюсь непосредственной клинической работой с детьми, которая является основой всех моих теоретических построений. Однако я продолжаю работать с родителями, а они всегда могут рассказать об опытах, связанных с их детьми, особенно если мы знаем, как поспособствовать припомнить это — нужно дать им возможность вспоминать привычным для них способом, в привычном темпе. Также я работаю с отчетами самих детей об их собственных значимых объектах и способах поведения.

1. Феномен перехода и переходные объекты

В этой главе я рассмотрю исходную гипотезу, сформулированную в 1951 году, для обоснования которой приведу два примера из клинической практики.

Исходная гипотеза[1]

Известно, что новорожденные младенцы «тянут руки в рот», то есть стремятся к стимулированию оральной зоны, что гармонично связано с удовлетворением эротического инстинкта этой зоны. Также хорошо известно, что некоторое время спустя дети, как девочки, так и мальчики, начинают играть в куклы, и большинство матерей ожидают, что их дети будут взаимодействовать с теми объектами, которые они им предлагают.

Между этими двумя феноменами, разделенными во времени, существует связь, и изучение процесса развития во времени может быть полезным, оно позволит задействовать важные клинические данные, которые ранее игнорировались.

Первичное обладание

Те, кому понятны интересы и проблемы матерей, знают, что у детей встречаются весьма различные паттерны первичного обладания. Эти паттерны, будучи проявленными, могут стать предметом целенаправленного исследования.

Наблюдается широкий разброс в последовательности событий, которые происходят с ребенком, начиная с того, что ребенок все засовывает в рот, и завершая, в итоге, привязанностью к мягкой или твердой игрушке (мишке или кукле).

Ясно, что здесь имеет значение не только оральное возбуждение и удовлетворение, хотя они могут составлять основу многих других феноменов. В этом аспекте важны также:

1. Природа объекта.

2. Способность ребенка определить объект как «не-Я».

3. Положение объекта — снаружи, внутри, на границе.

4. Способность ребенка создать, выдумать, изобрести, произвести, дать начало новому объекту.

5. Возникновение связи с объектом по принципу взаимоотношений.

Я предлагаю термины «переходные объекты» и «феномен перехода» для обозначения промежуточной зоны опыта, находящейся между сосанием пальцев и плюшевым мишкой, оральным эротизмом и истинными объектными отношениями, между первичной творческой активностью и проекцией того, что уже интроецированно, между исходным непониманием «обязательств» и признанием своей зависимости (скажи «Спасибо»).

В соответствии с этим определением, путь перехода от младенческого гуления к песенкам, которые малыш мурлыкает засыпая, как раз относится к этой промежуточной зоне, к феномену перехода, вместе с использованием объектов, которые не являются частью тела ребенка, но все еще не полностью осознаются им как принадлежащие к внешнему миру.

Неадекватность общепринятого объяснения человеческой природы

Принято считать, что заключения о природе человека в терминах межличностных отношений не достаточно хороши, даже когда принимается детально разработанное изменение функционирования человека, связанное с воображением, сознательной и бессознательной сферой образов, включая вытесненные. Исследования последних 20 лет дали другой подход к описанию человека. Когда индивид достигает состояния некоторого единичного элемента, характеризующегося ограничительной мембраной, отделяющей мир наружный от мира внутреннего, можно говорить о

внутренней реальности индивида, и этот внутренний мир может быть насыщенным или обедненным, спокойным или конфликтным. Это помогает, но является ли достаточным?

Я заявляю, что предложенная двухуровневая схема (внутри-снаружи) прямо ведет к необходимости трехуровневой модели: третья сторона жизни человеческого существа, которую невозможно игнорировать, — это промежуточная зона

непосредственного опыта, и две другие зоны вносят свой вклад в существование третьей. Существование этой зоны не оспаривается, поскольку она не декларирует никаких функций, кроме того что является «зоной отдыха» для индивида, вовлеченного в вечную задачу человека — сепарирование внутренней и внешней реальностей, которые взаимосвязаны.

Для того чтобы четко развести понятия перцепции и апперцепции, обычно привлекают представления о «тестировании реальности». Я настаиваю на положении о промежуточном состоянии между беспомощностью ребенка и ростом его способности понимать и принимать реальность. Поэтому я изучаю

иллюзии, данные ребенку, которые во взрослой жизни являются неотъемлемыми составляющими искусства и религии, а также становятся признаком безумия, когда человек слишком сильно давит, «играет» на доверчивости других, побуждая признавать и разделять иллюзии, которые не являются их собственными. Если мы признаем

иллюзорный опыт, то при желании собравшись вместе, мы сможем разделиться на группы на основании сходства нашего иллюзорного опыта. Это и есть естественная основа возникновения групп среди человеческих существ.

Я надеюсь на понимание того, что здесь не рассматриваются конкретный плюшевый мишка или определенные, самые первые действия ребенка рукой (пальцами рук). Я не изучаю специально первый предмет в объектных отношениях ребенка. Я занимаюсь тем, что рассматриваю первичное обладание и промежуточную зону между субъективным и объективно воспринимаемым.

Развитие личностного паттерна

В психоаналитической литературе очень часто обсуждается прогресс развития ребенка от состояния «рука — в рот» до состояния «рука к гениталиям», но куда меньше достижения в исследовании обращения ребенка с действительным «не-Я» объектом. На определенном этапе в развитии ребенка появляется тенденция «вплетать» в части «Я» объекты, отличные от «Я». Эти объекты в чем-то являются символами материнской груди, но сейчас речь идет не об этом.

Некоторые дети держат большой палец во рту, а в это время остальными гладят лицо, поворачивая предплечье то внутренней, то тыльной стороной. Рот в это время активен только по отношению к большому пальцу, к другим пальцам — нет. Пальцы, ласкающие верхнюю губу или другую часть лица станут, возможно, более важными, чем большой палец, «увлеченный» ртом. Более того, эти ласкающие движения могут появляться отдельно, без непосредственного соединения большого пальца и рта.

Распространены следующие проявления, усложняющие аутоэротический опыт сосания пальца:

1) младенец другой рукой тянет в рот вместе с пальцами внешний объект, например, край простыни или одеяла;

2) так или иначе он удерживает, мусолит, какую-то часть одежды, хотя фактически может и не делать ничего; обычно среди таких объектов славятся салфетки и (позже) носовые платки, в зависимости от того, что есть в распоряжении у ребенка;

3) с первых месяцев младенец начинает выщипывать шерстяные нитки, чтобы затем использовать их в «ласкательной» активности; менее распространено глотание шерсти, порой приводящее к неприятностям;

4) оральные проявления, сопутствуемые звуками «мама-мама», гулением, первыми музыкальными нотками и так далее.

Можно предположить, что мышление, или фантазия, имеют связь с описанным функциональным опытом.

Все перечисленное я называю

феноменом перехода. Также, помимо этого (если изучать любого конкретного ребенка), может появиться какая-нибудь вещь или явление, например части шерстяных нитей или угол одеяла, слово, напев или манерность, что станет жизненно важным для ребенка и будет использоваться во время укладывания спать, служить защитой от тревоги, особенно тревоги депрессивного типа. Ребенок находит какой-нибудь мягкий предмет (или любой другой), начинает его использовать, а затем он становится для него тем объектом, который я называю переходным. Этот объект продолжает оставаться значимым. Родители начинают понимать ценность этого предмета и берут его во все поездки. Он может испачкаться и даже приобрести неприятный запах, но мама оставляет все, как есть, понимая, что стирка внесет разрыв в непрерывный поток опыта ребенка, разрыв, который может разрушить значение и ценность объекта для ребенка.

Я полагаю, что паттерн феномена перехода начинает проявляться в период от 4–6 месяцев, от 6–8 месяцев, 8-12 месяцев. И я намеренно оставил столь широкий временной интервал.

Младенческий набор паттернов может сохраниться и в детском возрасте, — когда первоначальный предмет продолжает оставаться совершенно необходимым в кроватке, когда ребенок в одиночестве или подступает депрессивное настроение. У здоровых детей, однако, происходит постепенное расширение спектра значимых объектов, и даже, когда подступает состояние, близкое к депрессии, эта широта интересов сохраняется. Необходимость специфического предмета и поведенческий паттерн, появившийся в раннем возрасте, при угрозе депривации может возникнуть снова в более позднем возрасте.

Первичное обладание нередко проявляется в сочетании с другими особенными проявлениями, идущими из раннего младенческого возраста, которые могут как включать непосредственную ауто-эротическую активность, так и существовать отдельно. Постепенно в жизни ребенка появляется все больше мишек, кукол и немягких игрушек. Мальчики в некотором роде стремятся перейти к использованию твердых предметов, тогда как девочки продолжают процесс усваивания семейных отношений. Однако, важно отметить, что

нет заметных различий между мальчиками и девочками в использовании объекта первичного обладания «не-Я» , который я называю переходным объектом.

По мере того как младенец начинает использовать оформленные звуки («мама», «па», «ба»), могут возникать «словечки» для переходного объекта. Имя, которое ребенок дает этим самым первым предметам, часто очень важно и обычно частично состоит из слов, которые говорят взрослые. Например, имя может звучать «дааа», а «д» могло возникнуть из слов взрослого «детка», «дорогой». Не могу не упомянуть о том, что иногда этих переходных объектов, кроме самой матери, может не существовать. Это происходит в случае сильного эмоционального нарушения у младенца, когда переходное состояние не приносит удовольствия, или если последовательность используемых объектов нарушена. Эта последовательность, тем не менее, может сохраниться в скрытом виде.

Специальные качества отношений (краткое изложение)

1. Младенец присваивает права на объект, и мы соглашаемся с этим. Тем не менее, некоторое ограничение всемогущества характерно с самого начала.

2. Объект вдохновенно любим или же изуродован до безобразия — ребенок будет одинаково нежно прижимать его к себе.

3. Объект не должен подвергаться никаким изменениям, если это не делает сам ребенок.

4. Он должен сохраниться при проявлении инстинктивной любви, ненависти или, в случае, если это характерно, прямой агрессии.

5. В то же время ребенку должно казаться, что от объекта может исходить тепло или что он может перемещаться, иметь структуру или делать что-то, доказывающее, что он действительно существует.

6. С нашей точки зрения, объект появляется извне, но с точки зрения ребенка это не так. Точно так же он не возникает изнутри, это не галлюцинация.

7. Его предназначение — постепенно становиться все менее ярким, чтобы с течением лет быть не столько забытым, сколько отложенным в архив. Я имею в виду, что у здорового ребенка переходный объект и не «уходит внутрь», и нет ощущения, что он обязательно подвергается вытеснению. С одной стороны, его не забывают, с другой стороны, и не переживают его утрату. Он лишь теряет свое значение, и это происходит потому, что феномен перехода становится все более рассеянным, развертывается на всю промежуточную территорию между «внутренней психической реальностью» и «внешним миром», будто воспринимающийся двумя людьми совместно, то есть на всю культурную область.

С этого момента в фокус нашего исследования включены игра, художественное творчество и понимание искусства, религиозные чувства и мечты, а также фетишизм, ложь и воровство, зарождение и разрушение любовных чувств, пристрастие к наркотикам, талисманы, навязчивые ритуалы и многое другое.

Переходный объект и символизации

Понятно, что часть одеяла (или чего бы то ни было) символизирует какую-нибудь часть тела, например материнскую грудь. Тем не менее, здесь более важны реальные качества объекта, чем его символическое значение. Он не станет настоящей грудью (или самой мамой), хотя вполне реален, важен сам факт, что объект обозначает грудь (или маму). К тому времени как символичность вступает в силу, младенец уже ясно видит различия между фантазией и фактом, внутренним и внешним объектом, творчеством и восприятием. Но, как я полагаю, термин «переходный объект» также охватывает процесс становления принятия различия и сходства. Я думаю, что был бы полезен термин для обозначения начала символизации во времени, термин, описывающий путешествие младенца от чисто субъективного к объективности; по-видимому, переходный объект (край одеяла и т. п.) — это та часть пути ребенка к переживанию опыта, которую мы можем увидеть.

И тогда становится возможным понять переходный объект, не исследуя подробно природу символичности. Я считаю, что изучить суть символичности можно лишь рассматривая весь процесс взросления индивида, и лучше в случае, когда это понятие неоднозначно. Например, просвира в Таинстве Причастия символизирует Тело Христово, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что для приверженцев Римской католической церкви это

действительно Тело, а для протестантов это суррогат, напоминание, но в действительности, реально, не само тело. Но в обоих случаях просвира остается символом.

Клиническая характеристика переходного объекта

Иллюстративного клинического материала — несметное множество и бесконечное разнообразие, и это понятно каждому, кто работает с детьми и родителями. Следующие иллюстрации даны только для того, чтобы напомнить читателям похожие случаи из их собственного опыта.

Два брата: контраст в первичном обладании предметами

Искажение в употреблении переходного объекта. X, в настоящее время здоровому мужчине, пришлось силой отвоевывать свой путь к зрелости.

Его мама «училась быть матерью», занимаясь маленьким X, и то, чему она научилась с ним, позволило ей избежать известных ошибок с другими детьми. Была и внешняя причина ее беспокойства. Когда родился X и она воспитывала его, будучи довольно одинокой, она очень серьезно отнеслась к работе «матерью» и кормила X грудью семь месяцев. Она чувствовала, что для этого случая это чересчур долго и его сложно будет отнять от груди. Он никогда не сосал пальцы, а когда она перестала кормить его грудью, «ему некуда было отступать». У него никогда не было ни бутылочки, ни соски, ни какой-то другой формы кормления. Но у него была очень ранняя и сильная

привязанность к самой матери, ему была нужна мать как реально существующий человек.

В 12 месяцев у него появился игрушечный кролик, которого он гладил и прижимал к себе, со временем эта нежная забота была перенесена на настоящих кроликов. Л тот игрушечный кролик оставался с ним до 5–6 лет. Его можно назвать

утешителем, но он никогда не был по-настоящему переходным объектом. Он никогда не становился, как истинный переходный объект, важнее самой мамы, которая почти неотделима от младенца. В случае с этим конкретным мальчиком, некоторая тревожность, обостренная отнятием от груди в 7 месяцев, позднее привели к астме, и только исподволь, мало-помалу, он смог победить ее. Он нашел работу далеко от родного города, и это было важно. Его привязанность к матери все еще очень сильна, но несмотря на это, он подпадает под категорию (очень широкую) «нормальный», или «здоровый». Этот мужчина не женился.

Типичное употребление переходного объекта

Весь путь развития Y, младшего брата X, был довольно прямым и простым. Сейчас у него самого трое детей. Он был на грудном вскармливании 4 месяца, отнятие от груди прошло легко. Y сосал палец в первые недели, и это «сделало отнятие от груди проще, чем у старшего брата». Когда его уже отняли от груди, в 5–6 месяцев, он обнаружил объект — кончик одеяла, на котором оканчивался шов. Ему нравилось, что оттуда высовывался небольшой клочок шерсти, и он мог щекотать им нос. Это очень рано стало его «Баа», он сам начал использовать это имя, как только научился произносить оформленные звуки. Начиная с годовалого возраста, он начал использовать вместо одеяла мягкую- джерси зеленого цвета с красным шнурком. Это был не «утешитель», как в случае с депрессивным старшим братом, а «успокоитель». Это успокоительное работало безотказно. Вот типичный пример того, что я называю

переходным объектом. Маленьким мальчиком, Y, как только получал свой «Баа», сразу же начинал его сосать и успокаивался, а если подходило время ложиться спать — засыпал с ним за несколько минут. В то же время он продолжал сосать палец до трех- четырех лет, помнит как сосал пальцы и райку на одном из них, которая из-за этого возникла. В настоящее время он как отец интересуется сосанием пальцев и «Баа» собственных детей.

История семи обыкновенных детей из этой семьи обнаруживает следующие точки для сравнения (см. таблицу).

|

|

палец |

переходный объект |

тип ребенка |

| X |

мальчик |

0 |

мама; кролик (утешитель) |

фиксированный на матери |

| Y |

мальчик |

+ |

«Баа»; Джерси (успокоитель) |

свободный |

| двойняшки |

девочка |

0 |

соска; ослик (приятель) |

поздняя зрелость |

| мальчик |

0 |

«Ее»; ее (защитник) |

латентная психопатия |

| дети Y |

девочка |

0 |

«Баа»; одеяло (поддержка) |

благоприятное развитие |

| девочка |

+ |

палец; палец (удовлетворение) |

благоприятное развитие |

| мальчик |

+ |

«Мимис»; объекты (порядок)* |

благоприятное развитие |

* Замечание: это было не совсем понятно, но я оставил все как есть. D.W.W., 1971. (Прим. авт.)

Важность сбора личных историй

Консультируя родителей, часто очень полезно выяснить информацию о ранних особенностях поведения и первичного обладания всех детей в семье. Это подталкивает мать к тому, чтобы начать сравнивать детей друг с другом, позволяет вспомнить и сравнить их особенности в раннем возрасте.

Вклад самого ребенка

Информацию относительно переходного объекта часто можно получить и у самого ребенка. Например:

Ангус (одиннадцать лет и девять месяцев) говорил мне, что у его брата «тонны всяких штук и плюшевых медвежат», а «прежде у него были маленькие мишки», и продолжил рассказом о своей собственной жизни. Он сказал, что у него никогда не было мягких игрушек. Был колокольчик с веревочкой которая свисала, а он каждый раз дергал за этот обрывок, после чего отправлялся спать. Наверное, в конце концов, шнур оборвался, и на этом все закончилось. Однако, был и другой предмет. К нему мальчик относился с большим недоверием и опаской. Этим был фиолетовый кролик с красными глазами. «Я не любил его. Я им швырялся. Сейчас он у Джереми, я отдал ему. Я дал его Джереми, потому что он (кролик —

Прим. пер.) плохо себя вел.

Бывало, что он спрыгивал с комода.

Он все еще навещает меня. Мне нравится, когда он ко мне приходит». Мальчик был сам очень удивлен, когда он нарисовал фиолетового кролика.

Обратите внимание на то, что этот одиннадцатилетний мальчик, с развитым по возрасту чувством реальности, так описывает качества и активность переходного объекта, как будто ему самому недостает этого чувства. Когда я позже встречался с мамой, она была удивлена тем, что Ангус помнил фиолетового кролика. Она легко узнала его на цветном рисунке сына.

Примеры — насколько они могут быть полезны?

Я сознательно воздерживаюсь от того, чтобы привести здесь больше отдельных случаев, именно потому, что не хочу, чтобы создалось впечатление, что мои материалы являются редкостью. Практически в каждой индивидуальной истории оказывается что-то интересное, связанное с феноменом перехода или его отсутствием.

Теоретическое исследование

Опираясь на общепринятую психоаналитическую теорию можно сформулировать следующие замечания:

1. Переходный объект символизирует материнскую грудь, самый первый объект взаимоотношений.

2. Переходный объект предшествует упроченному тестированию реальности.

3. Во взаимосвязи с переходным объектом младенец совершает переход от (магического) неограниченного контроля к манипулятивному контролю (включая мускульный эротизм и радость от согласованности).

4. Переходный объект может со временем превратиться в фетиш, а следовательно, сохраниться как характеристика сексуальной жизни взрослого человека (см. разработку темы Вульфом (Wulff, 1946).

5. Переходный объект, вследствие анального эротического типа организации, символизирует фекалии (но не потому, что может оставаться нестиранным и зловонным).

Взаимоотношения с внутренним объектом (Кляйн)

Интересно провести сравнение концепции переходного объекта и теории внутреннего объекта Мелани Кляйн (Melanie Klein, 1934). Переходный объект

не является внутренним объектом (который представляет собой ментальную концепцию) — он является предметом обладания. Также это и не внешний (по отношению к ребенку) объект.

Предлагаю следующее комплексное утверждение. Младенец может обрести переходный объект, когда внутренний объект реален, обладает значимостью и достаточно хорош (не несет в себе чрезмерно качество наказания). Но качества внутреннего объекта зависят от существования, жизнеспособности и поведения внешних объектов. Нарушение какой-то существенной функции последнего косвенно ведет к отмиранию или приобретению внутренним объектом качества преследователя

[2]. При постоянной неадекватности внешнего объекта, внутренний объект теряет значение для ребенка и тогда, и только в этом случае, переходный объект также становится бессмысленным. Правда, переходный объект может все же остаться символом «внешней» материнской груди, но

косвенно, через «внутреннюю» символизацию груди в представлении ребенка.

Переходный объект, в отличие от внутреннего, никогда не подвержен магическому контролю, а также, в отличие от реальной фигуры матери, не может быть проконтролирован извне.

Иллюзии и их разрушение

Для того чтобы подготовить почву собственным выкладкам, я должен сказать несколько слов о вещах, которые, на мой взгляд, во многих психоаналитических работах о начальном эмоциональном развитии чересчур легко принимаются как доказанные, хотя в практике могут быть вполне понятны.

Для младенца абсолютно невозможно продвинуться от принципа удовольствия к принципу реальности или выйти за пределы первичной идентификации (см. у Фрейда (Freud), 1923) без хорошей матери. Хорошая «мать» (не обязательно собственная мать ребенка) — это человек, который активно приспосабливается к потребностям ребенка, и это приспособление постепенно ослабевает в соответствии с растущей способностью ребенка отвечать на недостаток адаптации и его толерантностью к фрустрации. Естественно, собственная мать более вероятно станет хорошей матерью для ребенка, чем какой-то другой человек, так как активное приспособление требует легкого и бесконфликтного предшествующего опыта отношения с ребенком; но, на самом деле, успешность ухода за младенцем зависит от преданности, а не от сноровки или интеллектуальной одаренности.

Хорошая мать, как я уже говорил, начинает с того, что почти полностью адаптируется к потребностям ее младенца, а с течением времени она приспосабливается все меньше и меньше, в соответствии с растущей возможностью ребенка справляться в случае ее ухода.

Справляться с уходом мамы — это дело, связанное для ребенка со следующими процессами:

1. Часто повторяющаяся ситуация в опыте ребенка, когда фрустрация имеет ограниченный срок. Поначалу, конечно, этот срок должен быть коротким.

2. Возрастание процессуальной чувствительности.

3. Зарождение умственной активности.

4. Использование аутоэротического удовлетворения.

5. Припоминание событий и переживание вновь, фантазии и мечты; интеграция прошлого, настоящего и будущего.

Если все идет хорошо, опыт переживания фрустрации действительно позволяет ребенку постичь, что неполная адаптация к потребностям делает объекты реальными, то есть настолько же любимыми, насколько и ненавистными. Следовательно,

если все идет хорошо, ребенку может навредить слишком длительное сильное приспособление к его потребностям, не допускающее естественного ослабления, так как точная адаптация похожа на волшебство, а объект, который ведет себя идеально, становится не более чем галлюцинацией. Тем не менее,

в начале адаптация должна быть почти абсолютной, без нее ребенок не сможет начать развивать способность к переживанию отношений с внешней реальностью и даже строить концепцию этой реальности.

Иллюзия и ее ценность

В самом начале, адаптируясь к ребенку на все 100 %, мама дает ему замечательную возможность

иллюзии, что ее грудь является частью ребенка. Материнская грудь находится как бы под магическим контролем ребенка. На протяжении спокойных промежутков между состояниями, когда ребенок возбужден, можно то же самое сказать относительно всех процессов, связанных с уходом за ребенком. Магический контроль не так далек от факта опыта, как это может показаться. Конечная задача матери — постепенно разрушить иллюзии ребенка, но у нее нет надежды на успех, пока она не может дать ребенку достаточно хорошей возможности для их возникновения.

Другими словами, грудь матери воссоздается ребенком вновь и вновь, за пределами способности ребенка любить или, можно сказать, сверх потребности. У ребенка развивается субъективный феномен, который мы называем «материнской грудью»

[3]. Реальная грудь матери — в нужное время оказывается там, где ребенок готов к творчеству.

Следовательно, с самого рождения человеческое существо сталкивается с проблемой отношения объективно воспринимаемого и представленного субъективно, и для маленького человека, не получившего хорошей поддержки от своей матери на старте, решение этой проблемы не пройдет безболезненно.

Промежуточная область, на которой я заостряю внимание — это предоставленное ребенку поле между первичной креативностью и восприятием объектов, основанным, на тестировании реальности. Феномен перехода представляет ранние стадии функционирования иллюзии, без которых для человеческого существа теряется смысл отношений с объектом, воспринимаемым другими как внешний по отношению к этому существу.

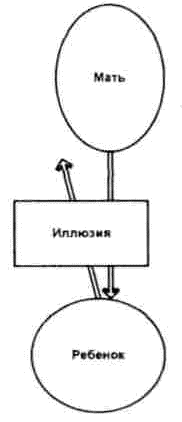

Рис. 1

На рис. 1 иллюстрируется следующая идея: на ранней стадии развития, с теоретической точки зрения, ребенок способен в определенном, заданном матерью направлении, представлять идею некоторого объекта, который соответствует напряженному состоянию его инстинктивных потребностей. Вначале ребенок не знает, что должен создавать. И в этот момент появляется мама. Обычно она дает ребенку грудь и свое потенциальное стремление накормить. Если мать достаточно хорошо адаптирована к нуждам ребенка, у него возникает

иллюзия, что существует внешняя реальность, которая соответствует собственной способности младенца создавать что-то новое. Другими словами, происходит совпадение предоставленного мамой и представленного ребенком. С точки зрения наблюдателя, ребенок воспринимает то, что мать ему действительно предлагает, но есть и другое. Ребенок воспринимает грудь исключительно в той мере, в которой она может быть воссоздана непосредственно в данный момент. Между матерью и ребенком не происходит обмен. Психологически ребенок берет из груди то, что является частью самого ребенка, а мать кормит молоком ребенка, который является частью ее самой. В психологии идея обмена основана на иллюзии самого психолога.

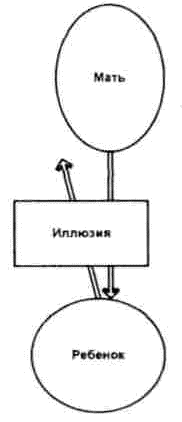

Рис. 2

На рис. 2 область иллюзии очерчена для иллюстрации того, что я считаю главной функцией переходного объекта и феномена перехода. Переходный объект и феномен перехода дают каждому человеческому существу «в дорогу» то, что навсегда останется важным — нейтральную область опыта, которая не будет отнята или оспорена.

Можно сказать, что переходный объект — это суть такого соглашения между нами и ребенком: мы никогда не спросим: «Ты это сам себе представляешь, или тебе это показывают извне?» Важно, что здесь нечего надеяться на решение. И даже задавать вопрос.

Эта несомненно значимая для ребенка проблема вначале проявляется в скрытом виде, но постепенно становится очевидной на основании того факта, что главная задача матери (следующая после предоставления возможности для иллюзии) — разрушение иллюзий. Она предшествует задаче отнятия от груди, а также остается одной из задач родителей и учителей. Другими словами, вот сущность

иллюзии: эта проблема присуща людям в своей основе, но ни один человек никогда окончательно не справляется с ней, хотя

теоретическое постижение иллюзии может привести

к теоретическому решению проблемы. Если все идет хорошо, в постепенном процессе разрушения иллюзий устанавливается стадия, к которой мы относим все фрустрации, связанные с отнятием младенца от груди. Но не забудьте, что когда речь идет о феномене, который Кляйн (1940) особым образом освещает в своей концепции депрессивной позиции) отнятия от груди, мы предполагаем и основополагающий для него процесс, который обеспечивает саму возможность возникновения и разрушения иллюзии. Если возникновение-разрушение иллюзий протекает неправильно, то ребенок и не доберется до такой вполне нормальной вещи, как отнятие от груди, не отреагирует на это, и в этом случае абсурдно даже упоминать отнятие от груди. Просто окончание грудного вскармливания — еще не отнятие от груди.

Для нормального, здорового ребенка отнятие от груди — чрезвычайно значимый процесс. Когда мы видим комплексную реакцию некоторого ребенка на отнятие от груди и знаем, что него процесс возникновения-разрушения иллюзии успешно доведен до конца, мы можем этот процесс проигнорировать и заняться обсуждением непосредственно отнятия от груди.

Разработка теории возникновения-разрушения иллюзии

Здесь мы исходим из того, что задача принятия реальности никогда не разрешается, ни одно человеческое существо не свободно от напряженной взаимосвязи внешней и внутренней реальностей, и ослабить это напряжение можно через промежуточную область опыта (ср.: Ривьер (Riviere), 1936), которая не может быть оспорена (искусство, религия и т. д.). Эта область — непосредственное продолжение игрового поля маленького ребенка, «забывшегося» в игре.

В младенчестве эта промежуточная область необходима для инициации связи между ребенком и окружающим миром, и хороший материнский уход на ранней критической фазе делает это возможным. Для всего этого необходимы непрерывность (во времени) эмоционального внешнего окружения и отдельные элементы физической среды — переходный объект или объекты.

Феномен перехода «разрешается» ребенку, поскольку родители интуитивно чувствуют напряженность, присущую объективному восприятию, и мы не делаем ребенку преград как раз там, где находится переходный объект.

Когда взрослый человек требует принятия объективности своих внутренних явлений, мы отмечаем или диагностируем его безумие. Однако, если суметь избежать претензий и насладиться личным «промежуточным» опытом, мы сможем признать совпадения наших собственных промежуточных областей и с радостью найдем, насколько высока степень их пересечения, что является обычным опытом для участников групп по искусству, религии, философии.

Резюме

Наше внимание сосредоточено на наблюдении богатого поля раннего опыта здорового ребенка, в основном выраженного в форме взаимоотношения с предметом первичного обладания.

Первичное обладание начинается с аутоэротического феномена — сосания кулачка и большого пальца и далее развивается к первой мягкой игрушке, кукле и немягким игрушкам. Оно связано и с внешними (материнская грудь), и с внутренними (магическая вобранная внутрь, интроецированная, грудь) объектами, но отличается от обоих.

Феномен перехода и переходные объекты принадлежат к сфере иллюзий, которые являются основой инициации опыта. Эта ранняя стадия развития становится возможной благодаря особой способности матери адаптироваться к потребностям ее ребенка и таким образом давать младенцу иллюзию того, что созданное им действительно существует.

Эта промежуточная область содержит большую часть опыта младенца, а на протяжении всей жизни человека сохраняется там, где он интенсивно получает новый опыт — в искусстве, религии, жизни воображения и творческой научной работе.

Обычно переходный объект младенца постепенно теряет свою силу, уходит на второй план, особенно с развитием культурных интересов ребенка.

Из проведенного анализа следует, что принятый парадокс может иметь позитивную ценность. А разрешение парадокса ведет к возникновению защитной структуры, которая у взрослых встречается как истинно-ложная организация «Я» (Winnicott, 1960а).

Практические приложения теории

Сам по себе объект, конечно же, не является переходным. Объект репрезентирует переход младенца из состояния слияния с матерью в состояние отношения к матери как к чему-то внешнему и отдельному. Это часто называют моментом выхода ребенка из нарциссического типа объектных отношений, но я удержался бы от употребления такого языка, поскольку не уверен, что он обозначает именно то, что имею в виду я. В этой терминологии также упускается идея зависимости, которая необычайно важна на самых ранних стадиях, пока ребенок еще не уверен в существовании вещей, не являющихся частью его самого.

Выраженная психопатология в области феномена перехода

Я особо подчеркиваю нормальность феномена перехода. Тем не менее, в процессе клинического изучения выявляются случаи психической патологии. В качестве примера того, как ребенок справляется с

сепарацией и потерей, я обращаю внимание на способ влияния сепарации на феномен перехода.

Как известно, когда мать или кто-то другой, от кого зависит ребенок, отсутствуют, немедленных изменений не происходит благодаря тому, что ребенок обладает памятью или мысленным образом мамы, ее так называемой ментальной репрезентацией, которая жизнеспособна в течение определенного временного интервала. Если мамы нет дольше, чем некоторый временной лимит, выраженный в минутах, часах или днях, память или внутренняя репрезентация постепенно исчезает. По мере возникновения этого эффекта, явления перехода постепенно становятся бессмысленными и ребенок теряет способность испытывать их. Мы можем увидеть, как переходный объект тускнеет, теряет свое значение для ребенка. Непосредственно перед потерей, мы можем иногда увидеть гиперболизацию использования переходного объекта как элемента

отрицания угрозы того, что объект потеряет смысл. Для иллюстрации этого аспекта отрицания я приведу короткий пример из практики — про мальчика, у которого был шнурок.

Мальчика семи лет мать и отец привели в Психологическое отделение Зеленой детской больницы в Паддингтоне (Psychology Department of the Paddington Green Children's Hospital) в марте 1955 года. Пришли и остальные два члена семьи: десятилетняя девочка, ученица школы для умственно отсталых, и здоровая девочка четырех лет. Их направил семейный врач по причине серий симптомов, демонстрирующих расстройство характера у мальчика. По тесту интеллекта мальчик набрал 108 баллов IQ. (Все детали, не релеватные непосредственно теме данной главы, в описании опущены.)

Впервые я встретился с родителями на продолжительном интервью, в котором они дали ясную картину развития ребенка и искажений в развитии. Однако они не учли одну важную деталь, которая затем всплыла в разговоре с самим мальчиком.

Было несложно заметить, что мать — депрессивный человек, и она и сама сообщила, что была госпитализирована из-за депрессии. Из сообщений родителей я понял, что мать ухаживала за мальчиком вплоть до рождения сестры, когда ему было три года и три месяца. Это было первое по важности сепарирование, следующее было в три года и одиннадцать месяцев, когда маме была сделана операция. Когда сыну было четыре года и девять месяцев, мама два месяца провела в психиатрической клинике и мальчик все это время был под надежным присмотром тети, маминой сестры. Все, кто был с ребенком в тот период, соглашались, что он сложный, хотя у него очень хороший потенциал. Он мог внезапно измениться до неузнаваемости, мог напугать людей, говоря, например, что порежет свою тетю на мелкие кусочки. Он демонстрировал множество необычных симптомов, таких как навязчивое стремление облизывать вещи и людей, издавать гортанные звуки; часто он отказывался идти в туалет, а потом пачкал штанишки. Несомненно, он тревожился из-за умственной неполноценности старшей сестры, но искажения развития выглядят как начавшиеся еще до того, как этот фактор приобрел значимость.

После того интервью с родителями, у меня была отдельная беседа с самим мальчиком. Присутствовали два социальных психиатра и двое посетителей. Поначалу мальчик не производил впечатления ненормальности — он быстро включился в предложенную мной сквигл-игру. (В этой игре я делаю картинку из нескольких спонтанно начерченных линий и предлагаю ребенку превратить их во что-нибудь, а потом он рисует линии для меня, чтобы я сделал из них что-нибудь в свой ход.)

В данном случае игра привела к необычному результату. Пассивность ребенка сразу же стала очевидной, а почти все, что я рисовал, он объяснял чем-то, ассоциировавшимся со шнурком. Среди его десяти рисунков были следующие:

Лассо,

Кнут,

Прутик,

Нитка от йо-йо,

Шнурок, завязанный в узел,

Другой прутик,

Другой кнут.

После этой беседы с мальчиком, я провел второе интервью с родителями, где спросил их о том, было ли что-то у мальчика связано со шнурком. Они сказали, что рады тому, что я поднял эту тему, но сами не отметили ее, так как не были уверены в ее важности. По их словам, мальчиком буквально овладело стремление постоянно что-нибудь делать со шнурками и веревочками, войдя в комнату вполне можно было обнаружить, что он привязал друг к другу стулья и столы, или, например, найти подушку, привязанную шнурком к плите. Они рассказали, что это пристрастие мальчика к шнуркам постепенно приобрело новую особенность, которая обеспокоила их, в отличие от прочих, обычных случаев. Он начал завязывать шнурок на шее сестренки (рождение которой способствовало первой сепарации мальчика от матери).

Я знал, что в данном случае, работая в этом типе интервью, возможность моей активной деятельности ограничена: встречаться с родителями или мальчиком можно будет не чаще одного раза в шесть месяцев, так как семья живет в деревне. Но все же я сделал следующее. Я объяснил маме, что мальчик, столкнувшись со страхом сепарации, пытается опровергнуть само существование сепарации, используя шнурок, также как можно отрицать разрыв отношений с другом, используя телефон. Она была настроена скептически, но я попросил ее создать в себе особый настрой, в котором, мне бы хотелось, чтобы она, найдя подходящий момент, начала разговор с ребенком, дала ему знать о том, что я сегодня сказал, а затем развивала бы тему в соответствии с реакцией ребенка.

Я ничего не слышал об этой семье, вплоть до того, как они вновь пришли ко мне примерно через шесть месяцев. Мама не стала сообщать мне о том, что она сделала, но смогла рассказать о событиях, которые произошли вскоре после визита ко мне. Мои слова показались ей глупостью, но как-то вечером, заговорив об этом с ребенком, она обнаружила, что он жаждет говорить о своих отношениях с ней и своем страхе потери контакта с ней. Она внимательно исследовала все случаи разрывов между ней и сыном, которые смогла вспомнить, и мальчик помог ей в этом, и вскоре, благодаря ответам сына, она убедилась в правоте моих слов. Более того, после этого разговора игры со шнурком прекратились. Он перестал связывать предметы, как это было раньше. Она еще много раз разговаривала с сыном о его чувстве отделенности от нее и заметила очень важную вещь — она почувствовала, что видимо самой главной сепарацией стала для сына потеря матери, когда она находилась в тяжелой депрессии; это было не просто ее отдаление, уход, а, как она сказала, потеря контакта с сыном из-за ее направленности к совершенно другим вещам.

В одной из следующих бесед мать рассказала, что спустя год после того первого разговора к сыну вновь вернулись игры со шнурком и связывание между собой разных предметов в доме. В то время она должна была отправляться в больницу на операцию и сказала ему следующее: «По тому, как ты играешь со шнурком, я вижу, что ты беспокоишься из-за моего ухода, но в этот раз меня не будет лишь несколько дней, а операция не особенно серьезная». После этого разговора начавшаяся вновь фаза игры со шнурком прекратилась.

Я поддерживал контакт с этой семьей, помогал с решением разных школьных проблем мальчика и по другим вопросам. Через четыре года после первичного интервью, отец вновь сообщил о пристрастии к шнуркам, связанном с новой депрессией матери. Эта фаза продлилась два месяца; она окончилась, когда вся семья отправилась на каникулы и одновременно улучшилась ситуация в семье (после периода безработицы отцу удалось найти работу). С этим было связано и улучшение состояния матери. Интересную дополнительную деталь по обсуждаемому предмету рассказал отец. На протяжении данной фазы отцу показалось очень значимым то, что мальчик делал с веревкой, поскольку было видно, как близко все эти вещи связаны с патологической тревожностью матери. Однажды, придя домой, он обнаружил сына висящем на веревке вверх ногами. Он выглядел обмякшим, играл мертвого очень правдоподобно. Отец понял, что не должен ничего замечать, и около получаса был в саду, делал какую-то работу, пока мальчику не надоело и он не прекратил свою игру. Это была серьезная проверка спокойствия отца, тест на отсутствие тревоги. На следующий день мальчик проделал то же самое на дереве, которое стояло прямо напротив кухонного окна. Мама в шоке выбежала, уверенная, что ребенок повесился.

Следующая дополнительная деталь может быть очень ценной для понимания этого случая. Хотя этот мальчик, которому сейчас одиннадцать лет, развивается по пути «настоящего мужчины», он очень застенчив и легко краснеет. У него есть несколько мягких зверей — его детей. Никто не смеет говорить, что это игрушки. Он очень предан им, отдает им много заботы и любви, очень аккуратно шьет им штанишки. Отец считает, что мальчик чувствует себя в безопасности в этой семье, о которой так по-матерински заботится. Если появляются гости, он быстро убирает всех «детей» в кроватку сестры, поскольку никто чужой не должен знать, что у него есть эта семья. Также возникают проблемы с опорожнением кишечника, как стремление сохранить, спасти свои фекалии. Несложно поэтому предположить, что возникшая идентификация с матерью, основанная на чувстве небезопасности в их отношениях, может привести к гомосексуальности. Аналогично приверженность к играм со шнурком может привести к извращению.

Комментарии

Мне кажется уместным отметить следующее.

1. Рассмотрим шнурок как расширение всех способов коммуникации. Шнурок связывает, подобно тому как он помогает завернуть какую-нибудь вещь или удержать рассыпающиеся предметы. В этом отношении шнурок для любого приобретает символическое значение, чрезмерное увлечение манипуляциями со шнурком может, без сомнения, относиться к возникновению чувства опасности или ощущения потери общения. В данном конкретном случае можно заметить вкрадывающуюся аномальность в обращении мальчика со шнурком, и здесь важно не пропустить и понять, в чем выражаются изменения, которые могут привести к извращенному обращению с ним. Это положение кажется вполне допустимым, если принять во внимание тот факт, что функция шнурка перестает быть коммуникативной и скорее приобретает значение

опровержения сепарации с матерью. В этом случае шнурок становится вещью в себе, чем-то опасным и несомненно возникает необходимость в полном овладении объектом. Мать должна что-то предпринять, пока еще не поздно и в обращении ребенка со шнурком все еще остается надежда на контакт. Когда надежды нет и шнурок представляет собой опровержение сепарации, состояние дел значительно усложняется — появляются вторичные проблемы, с которыми справиться гораздо сложнее и которые связаны с тем, что объекты, которыми необходимо овладеть, вместо этого становятся предметами ухода и заботы. Поэтому этот случай представляет особый интерес, если становится возможным наблюдать развитие перверсии.

2. Из приведенного материала также хорошо видно, как можно подключить к работе родителей. Когда родители задействованы, они могут работать очень расчетливо и бережливо, особенно если помнить, что никогда не будет достаточно психотерапевтов, чтобы помочь всем, кто нуждается в лечении. А здесь была хорошая семья, которая переживала трудные времена из-за безработного отца, которая взяла на себя все заботы об умственно отсталой дочери, несмотря на то, что это повлекло за собой огромные отрицательные последствия, как социальные, так и внутрисемейные. Эта семья пережила самые тяжелые стадии депрессии матери, включая период госпитализации. У такой семьи должен быть большой запас силы и стойкости, и это стало основой для решения пригласить этих родителей к проведению терапии их собственного ребенка. Делая это, они сами научились очень многому, но им была необходима информация о том, что они делают. Также им было необходимо получить достойную оценку их успехов и обсудить, вербализовать весь процесс работы. Тот факт, что они помогли своему ребенку в его болезни, убедил родителей в том, что они смогут справиться и с другими возникшими трудностями.

Дополнительное замечание (1969)

С тех пор как был написан этот текст, прошло десять лет, и сейчас я вижу, что этого мальчика было невозможно вылечить. Связка с материнской депрессией осталась, и он не мог находится вне собственного дома. Он мог бы пройти индивидуальное лечение, но дома оно было неосуществимо. Дома он сохранял паттерн поведения, оформившийся еще во время первых интервью.

В подростковом возрасте у мальчика развились новые типы зависимости, в том числе наркотическая, и он не мог покинуть свой дом для обучения. Все попытки поместить его где-то отдельно от матери были безуспешны — он постоянно убегал и возвращался домой.

Он стал трудным подростком, который бездельничал и тратил впустую свое время и интеллектуальные возможности (как было сказано выше, его IQ был 108 баллов).

Вопрос: обратит ли исследование наркотической зависимости в данном случае должное внимание на психопатологию в области переходного феномена?

Клинический материал: аспекты фантазии

В последующей части этой книги я рассмотрю ряд идей, пришедших мне в голову, пока я был вовлечен в клиническую работу и чувствовал, что теория переходного феномена, которую я сформулировал для личного пользования, влияет на то, что я вижу, слышу и делаю.

Сейчас я детально разберу случай взрослого пациента, чтобы показать, как само 'по себе чувство утраты может стать способом интегрировать внутренний опыт человека.

Я предлагаю материал одной из аналитических сессий пациента-женщины, потому что там проявились различные примеры из огромного множества характеристик безбрежного пространства между субъективным и объективным.

Эта пациентка, мать нескольких детей, которая обладала высоким интеллектом, находящим реализацию в работе, Обратилась за профессиональной помощью по поводу широкого спектра симптомов, которые вместе обычно обозначают термином «шизоид». Возможно, те кто имели с ней дело раньше, просто не понимали, насколько плохо она себя чувствует, наоборот, она им очень нравилась и ее ценили.

Данная сессия началась с описания сна, который можно назвать депрессивным. Он содержал прямой и обличающий перенос — ее аналитик как алчная, доминирующая женщина. Это проливает свет на ее желание по отношению к предыдущему аналитику, который для нее является очень яркой мужской фигурой. Это сон, и он может быть использован как материал для интерпретаций. Пациентка была довольна, что часто видит сны. Вместе с тем она была способна описать некоторые улучшения ее жизни в реальном мире.

Время от времени ее одолевает то, что можно назвать

фантазированием. Она собирается в путешествие но железной дороге, случилась авария. Как дети узнают, что с ней случилось? Действительно, а как узнает ее аналитик? Она может пронзительно кричать, но ее мать все равно не услышит. От этого она перешла к рассказу о своем самом ужасном опыте в своей жизни, когда она ненадолго оставила кошку, а позже узнала,

что эта кошка орала не переставая семь часов. Это «все вместе такое ужасное» идет вместе с большим количеством сепарации, пережитых в детстве, которые были сильнее, чем ее способность учесть и приспособиться к ним, и следовательно, травматичными, требующими организации новых защитных структур.

Большая часть материала этого анализа связана с негативными сторонами отношений, то есть с переживаниями потери, которые обязательно испытывает ребенок, когда родители недоступны. Пациентка особенно чувствительна ко всему этому в обращении с собственными детьми. Она приписывает большинство сложностей со своим первым ребенком тому факту, что как-то, когда она вновь забеременела, то есть когда ребенку было около двух лет, она оставила его на три дня и отправилась с мужем отдыхать. Она рассказала, что ребенок кричал непрерывно четыре часа, а когда она вернулась, ей довольно долго не удавалось восстановить контакт с ребенком.

Мы обсудили тот факт, что невозможно объяснить происходящую ситуацию животному или маленькому ребенку. Кошка не поймет. Точно так же ребенку младше двух лет не доступна суть того, что мама ждет нового ребеночка, хотя «в двадцать месяцев или около того» постепенно становится возможным объяснить это понятными ребенку словами. Когда невозможно ничего объяснить и мама уходит, чтобы родить нового младенца, с точки зрения ребенка она умирает. Это означает смерть.

Это дело дней, часов или минут. До того, как этот лимит исчерпан, мама еще живет, но после — она мертва. В промежутке — чрезвычайно значимый момент злости, но он быстро проходит, а возможно, вообще не переживается, оставаясь всегда потенциально возможным, несущим страх насилия.

Здесь мы подходим к двум крайностям, столь сильно отличающимся друг от друга: смерть матери, когда она присутствует, и ее смерть, когда она не может вернуться и, следовательно, ожить вновь. Это относится к периоду, когда ребенок еще не научился оживлять людей во внутренней реальности, отдельно от внешних подтверждений (зрение, ощущение, обоняние).

Можно сказать, что детство пациентки было одной большой задачей как раз по этой теме. Во время войны она была в эвакуации, ей было тогда около одиннадцати лет. Пациентка полностью забыла свое детство, родителей, но все время неуклонно отстаивала право не называть «дядей» и «тетей» тех людей, которые о ней заботились, что тогда было обычным способом обращения. Она сумела все те годы

никогда никак их не называть, и это было запретом на память об отце и матери. Становится понятным, что этот паттерн сформировался еще в раннем детстве пациентки.

На этом этапе моя пациентка вновь встала на позицию, ведущую к проекции, что потерять можно только реальную вещь, то есть потеря — это только смерть, отсутствие или амнезия. В течение сессии у нее случилась специфическая амнезия, обеспокоившая ее, и это вывело наружу факт, важный для меня — может случиться некое вычеркивание из памяти и именно это незначительное событие может быть единственным реальным фактом или вещью. Амнезия — реальна, в то время как забытое теряет характеристики реальности.

В связи с этим пациентка вспомнила про плед в консультативной комнате, которым она как-то укрывалась во время эпизода регрессии в процессе аналитической сессии. Сейчас она не собирается идти за этим пледом или им пользоваться. Причина в том, что плед, который не здесь (потому что она за ним не пошла) более реален, чем плед, который может принести аналитик, а он как раз собирался сделать это. Поэтому ей было неприятно отсутствие пледа, или, лучше сказать, символическая ирреальность пледа.

С этого момента пошло развитие идеи символов. Потеря ее предыдущего психоаналитика «навсегда останется важнее, чем тот аналитик, который со мной сейчас». Она добавила: «Может быть, вы сделаете для меня больше, но он мне больше нравится. Хорошо, что я совсем забыла его. Его недостатки более реальны, чем ваши достоинства». Это, может быть, не точные ее слова, но это то, что она преподнесла мне понятным языком, то, что она считала необходимым, чтобы я понимал.

Картина дополняется темой ностальгии — ненадежная зацепка, чтобы сохранить внутреннюю репрезентацию потерянного объекта. Позднее мы еще раз столкнемся с ней (смотри главу 2).

Затем пациентка говорила о своем воображении и о границах реального. Она начала со слов: «Я действительно не верила, что ангел стоит у моего изголовья; с другой стороны, я когда-то носила орла, прикованного к запястью». Это было несомненно реальным для нее, и акцент был сделан на словах «прикованный к запястью». Также у нее была белая лошадь, реальная настолько, насколько это вообще возможно, и она «каталась на ней повсюду, привязывала ее к дереву и все такое прочее». Ей бы хотелось сейчас действительно иметь свою собственную белую лошадь, с тем чтобы суметь войти в реальность данного переживания и прийти к этому переживанию неким иным путем. Я почувствовал, пока она говорила, как просто было бы назвать эти идеи галлюцинаторными, учитывая возраст пациентки и ее исключительный опыт переживания повторяющихся потерь во всем остальном очень хороших родственников. Она воскликнула: «Я поняла, что я хочу — то, что никогда меня не покинет». Мы это сформулировали так — реальна та вещь, которая сейчас не здесь. Цепь — это опровержение отсутствия орла, который является позитивным элементом для пациентки.

Далее мы перешли к символам, которые были не так ярки. Она утверждала, что у нее довольно долго получалось делать символы реальными, несмотря на случаи сепарации. Мы оба одновременно пришли к тому, что ее прекрасный интеллект тут был использован по полной программе. Она рано начала читать, и читала очень много; она много думала, рассуждала с самого раннего возраста и всегда использовала свой интеллект для дела, пользовалась этим. Но она (мне кажется) почувствовала облегчение, когда я сказал, что когда используешь свой разум таким образом, всегда есть боязнь умственного нарушения. Тогда она быстро переключила свои интересы на аутичных детей и на близкую привязку к шизофрении ее друга, на состояние, которое как раз иллюстрирует идею умственного дефекта, несмотря на хороший интеллект. Она почувствовала огромную вину за то, что гордилась своими отличными умственными способностями, которые всегда были достаточно очевидны. Ей было тяжело думать о том, что ее друг, возможно, имел неплохой интеллектуальный потенциал. Хотя необходимо сказать, что его случай ввел ее в заблуждение; на самом деле там мы имеем пример нарушения умственного развития как разновидность психического заболевания.

Она описала множество способов справиться с сепарацией. Например: взять бумажного паучка и отрывать ножку каждый день отсутствия мамы. Еще у нее были вспышки, как она их называла, когда внезапно перед глазами возникал ее пес Тоби, игрушка: «О, это Тоби». В семейном альбоме на одном из отпечатков она изображена вместе с игрушечным Тоби, которого она помнит только по этим вспышкам. Это выводит разговор на тему ужасного инцидента, когда мама сказала девочке (пациентке —

Прим. пер.): «Все время, пока нас не было дома, мы „слышали“, как ты орешь». Они были на расстоянии четырех миль от дома. Тогда девочке было два года и она рассуждала так: «Могло ли так случиться, что моя мама сказала мне неправду?» Тогда она просто была неспособна справиться с этим и пыталась отвергать то, что действительно считала истиной, а именно тот факт, что мать лгала ей. Маме, скрытой под этой маской, было очень сложно доверять, а ведь все ей говорили: «У тебя такая чудесная мать».

Теперь стало просто сделать переход к идее, которая вначале показалась мне новой. Мы видели следующую картину: ребенок, у ребенка есть переходный объект, явно проявляется переходная феноменология; все это имело некоторое символическое значение, а для ребенка было абсолютно реальным. Постепенно или, возможно, в результате нескольких последовательных скачкообразных изменений, ею овладело

сомнение в реальности той вещи, которую все это символизирует. То есть, вещь, символизирующая преданность и надежность матери, оставалась реальной сама по себе, но то, что она обозначала, не было таковым. Материнская преданность и надежность были ирреальными.

Кажется, мы подбираемся ближе к тому, что преследовало ее всю жизнь, отнимая ее детей, отнимая любимый животных, что привело ее к заключению: «Все, что у меня есть — это то, чего у меня нет». Попытка переключиться с негатива на защиту (до последней капли крови) от разрушения всего мира, была бы здесь безнадежной. Только негатив здесь поможет. Когда она поняла это, то сказала аналитику: «И что вы будете с этим делать?» Я промолчал и она продолжила: «О, я понимаю». Я подумал, что, возможно, ей не понравилась моя совершенно пассивная реакция. Я сказал: «Я молчу, потому что не знаю, что сказать». Она быстро возразила, что все идет правильно. На самом деле она была счастлива молчанию, она бы предпочла, чтобы я вообще ничего не говорил. Может быть как бессловесный аналитик я буду ближе к ее предыдущему психоаналитику, которого, и пациентка понимала это, она никогда не устанет ждать и разыскивать. Она всегда будет ждать, что он вернется и скажет: «Молодец!» или что-то подобное. Это будет длится и после того, как она забудет, как он выглядел. Я думаю, для нее это значило вот что: он погрузился ниже субъективного уровня и слился с тем, что она обрела, пока у нее была мама, до того как она стала замечать ее недостатки как матери, — то есть ее отсутствие.

Выводы

В этой сессии мы охватили все пространство между субъективным и объективным, а завершили ее небольшой игрой. Пациентка собиралась отправиться по железной дороге в свой загородный дом и сказала: «Что ж, я думаю было бы лучше, если вы присоединились ко мне, хотя бы на половину дороги». Она говорила о том, что покидает меня и как много, на самом деле, это для нее значит. Сейчас мы расстанемся всего на неделю, это репетиция расставания на летние каникулы. Также было сказано, что после того, как она уедет, все это очень скоро станет уже не так серьезно. Так что, сойдя с поезда на полпути, я «поспешно вернулся назад», а она посмеялась над моей идентификацией в области материнства, добавив: «Это было бы очень утомительно — куча детей, и все виснут на вас, повсюду вас подкарауливают, злятся на вас, но так вам и надо».

(Хочу быть правильно понятым, здесь не было идеи, чтобы я ее

реально сопровождал).

Прежде чем уйти, она сказала: «Знаете, когда я отправилась в эвакуацию [во время войны], мне кажется

я ехала посмотреть, может, мои родители там. Кажется, я верила, что найду их там». (Это значит, что родителей точно не нашли у себя в доме.) В результате ей понадобился год или два, чтобы найти ответ. Ответ был — их не было там, и

это было реальностью. Она еще сказала про плед, которым так и не воспользовалась: «Вы в курсе, не правда ли, что плед очень удобная вещь, но реальность важнее комфорта, значит, когда

пледа нет может быть куда более важно, чем когда

плед есть».

Этот фрагмент иллюстрирует, как важно помнить о различиях явлений в терминах их положения в поле между внешней (разделенной между людьми) реальностью и истинной фантазией.

2. Сны, фантазии и жизнь: история случая первичной диссоциации

В этой главе я вновь попытаюсь показать, какие тонкие качественные различия существуют между различными видами фантазирования. Я рассматриваю именно фантазирование и вновь привлекаю материал терапевтической сессии, в которой контраст между сном и фантазией был не только существенным, но, я бы даже сказал, центральным

[5]. Рассматриваемый случай — история женщины средних лет, у которой в процессе анализа постепенно раскрывалась вся степень разрушительного влияния фантазий, чего-то, что мешало ей жить. Сейчас уже стало совершенно ясным, что для нее существенно различались фантазирование и различного рода мечты, с одной стороны, и реальная жизнь и отношения с реальными вещами — с другой. С неожиданной ясностью оказалось, что сновидение и жизнь — явления одного порядка, в отличие от мечты. Сны соотносятся с объектными отношениями в реальном мире, а как соотносится реальная жизнь — с миром сновидений, то объяснения различных способов этого взаимодействия изучены и известны, особенно психоаналитику. Фантазирование, напротив, остается изолированным феноменом, отнимающим энергию, но ничего не вкладывающим ни в сновидения, ни в реальную жизнь. Фантазирование оставалось в некотором роде статичным на протяжении всей жизни пациентки, с самого раннего возраста; паттерн закрепился уже, когда ей было два-три года. Это стало заметным даже раньше, а началось, вероятно, с «лечебного сосания пальца».

Другое качество, по которому различаются эти два ряда феноменов, состоит в том, что тогда как большая часть сновидений и реальных чувств подвержены вытеснению, недоступность фантазии — совершенно другой тип явлений. Недоступность фантазирования связана с диссоциацией, а не с вытеснением. Постепенно, по мере того как пациентка становится целостной личностью и теряет ригидные диссоциации, она начинает отдавать себе отчет

[6] в том, насколько всегда были жизненно важны для нее фантазии. Одновременно с этим фантазирование превращается в воображение, связанное и со сновидениями, и с реальностью.

Качественные различия могут быть необычайно тонкими и сложными для описания, тем не менее, большое различие вносит наличие или отсутствие диссоциированного статуса. Например, во время сеанса терапии моя пациентка сказала, увидев в окно кусочек неба: «Я взобралась на эти розовые облака и гуляю». Это, конечно же, может быть воображаемым полетом. Возможно, это проявление того, как воображение, подобно предмету сновидения, обогащает жизнь. В то же время, для моей пациентки это может являться частью диссоциированного статуса и не станет осознанным в том смысле, что невозможно остаться целостным человеком, осознавая более двух диссоциированных статуса одновременно. Сидя в своей комнате и не делая абсолютно ничего, кроме естественного процесса дыхания, пациентка (в своем воображении) нарисовала картину, сделала что-то интересное на работе или совершила прогулку на природе, но с точки зрения стороннего наблюдателя не произошло ничего. На самом деле, ничего и не могло произойти, поскольку в состоянии диссоциации одновременно и непрерывно происходят множество различных событий. С другой стороны, она могла сидя у себя в комнате думать о завтрашней работе, строить планы, обдумывать каникулы, и это могло быть воображаемым исследованием мира и той области, где сон и жизнь — одно и то же. Так она балансирует на грани между болезнью и здоровьем.

Заметим, что фактор времени действует по-разному, в зависимости от того, работает ли фантазия или воображение пациентки. В фантазии все происходит молниеносно или не происходит вообще. В психоанализе между этими похожими состояниями проводят различие, так как аналитик, который работает с этим, всегда знает признаки определенной степени диссоциации, когда эти состояния переходят одно в другое. Часто различие между ними невозможно выяснить лишь на основании вербализации того, что происходит в голове пациента, и оно теряется при аудиозаписи сессии.

В данном случае имел место выдающийся талант артистического самовыражения, пациентка достаточно знала жизнь, знала, что поезд ушел, знала что с самого начала у нее не было шансов. Она, это неизбежно, всегда будет разочарованием для самой себя и для всех родственников и друзей, которые надеются на нее. Она чувствует, что когда люди надеются на нее, они всегда чего-то ждут от нее, а это затрагивает ее внутреннюю неадекватность. Для пациентки все это было причиной глубокой обиды и печали. И есть множество оснований для предположения о том, что если бы она не обратилась за помощью, то появилась бы реальная опасность самоубийства, просто потому, что она сама оказалась бы просто ближайшей жертвой. Когда она попадает в некоторою близость к преступлению, пациентка начинает защищать свой объект таким образом, что на этом этапе у нее появляется импульс убить саму себя и таким способом покончить со своими проблемами посредством реализации своей собственной смерти и завершения проблем. Суицид не решение, а только прекращение борьбы.

У подобных случаев всегда чрезвычайно сложная этиология, но попробуем коротко сказать что-нибудь о раннем детстве пациентки, сказать что-то действительно достоверное. Ясно, что паттерн взаимоотношений с матерью сформировался в ее первые годы жизни, в тот самый период, когда отношения слишком рано и неожиданно изменились от удовлетворяющих ребенка к разрушению иллюзий, отчаянию, потере надежды в объектных отношениях. Этот же паттерн можно описать относительно взаимоотношений девочки с отцом. Когда мать потерпела неудачу, отец пытался как-то исправить ситуацию, но в конце концов тоже оказался заключенным в этом паттерне, который уже сформировался у ребенка. Существенной ошибкой отца оказалось то, что он думал о ней как о потенциальной женщине и игнорировал ее потенциальную маскулинность

[7].

Самой простой способ описать источники этого паттерна у пациентки, это взглянуть на нее как на маленькую девочку, младшую среди остальных детей в семье. Эти дети в основном были предоставлены сами себе, частично потому, что казалось, будто они вполне способны сами себя развлекать, придумывать игры и управляться все лучше и лучше. Эта младшая девочка, когда она пришла в детский сад, обнаружила, что находится в мире, который уже был организован и упорядочен. Она была очень интеллектуально одаренной и так или иначе смогла приспособиться. Но она никогда не стала по-настоящему членом группы как со своей точки зрения, так и на взгляд других детей, так как ее адаптация основывалась только на соответствии, но не на участии. Она не получала удовольствия от игр просто потому, что девочка просто старалась сыграть любую отведенную ей роль, и другие чувствовали нехватку вклада с ее стороны. Скорее всего, однако, старшие дети не понимали, что на самом деле их сестра отсутствует. С точки зрения моей пациентки, как мы обнаружили, играя в игры других людей, она

все время была вовлечена в фантазирование. Она действительно жила в этих фантазиях, возникших на основе диссоциации умственной активности. Эта ее диссоциированная часть никогда не охватывала ее всю целиком, и довольно долго ее защита состояла в том, чтобы жить в этой фантазийной деятельности, а на себя, играющую в игры других детей, смотреть как на какого-то другого ребенка в группе детского сада.

Посредством диссоциации, усиленной серией значимых фрустраций, когда ее попытки быть таковой, какая она есть, целостной личностью, оказались безуспешными, в ней появилась одна особенность: ее жизнь фактически стала диссоциированной, в то время как всем остальным казалось, что она играет с детьми в детском саду. Диссоциация никогда не была полной, и сказанное мной о взаимоотношениях этого ребенка с сиблингами, наверное, нельзя применить полностью, хотя какая формулировка содержит достаточно правды, чтобы признать ее полезной для описания подобных явлений.

По мере того как моя пациентка взрослела, она научилась создавать такое жизненное пространство, в котором никакие реальные события не были особо значимыми для нее. Постепенно она стала одной из тех людей, которые не чувствуют, как существуют целостные человеческие существа. Она училась в школе, затем работала, но параллельно в это же время шла другая жизнь, о которой она и не догадывалась, воспринимая жизнь, исходящую из ее диссоциированной части. Другими словами, это значит, что ее жизнь была отделена от ядра, главной части ее личности, которая жила тем, что стало определенным последствием фантазирования.

Исследуя жизненный путь этой пациентки, можно выявить множество способов, посредством которых она пыталась собрать вместе разрозненные части своей личности, но эти попытки всегда содержали в себе некоторый протест, что приводило к дисгармонии с социумом. Все это время у нее было достаточно сил и здоровья, чтобы раздавать обещания, заставлять своих родных и друзей верить, что она сможет сделать карьеру или, по меньшей мере, наступит день, когда она будет довольна своей жизнью. Однако выполнить это обещание было невозможно, поскольку (как мы с ней вместе мало-помалу мучительно обнаружили) она по-на-стоящему существовала лишь тогда, когда вообще ничего не делала. Мы отнесли это «ничего-не-делание» к деятельности, подобной сосанию пальца. Позже это приняло форму непреодолимо частого курения и различных надоедающих и навязчивых игр. Ни эти, ни какие-либо другие пустые занятия не радовали ее. Они лишь заполняли пустоту, которая и была этим существенным состоянием ничего-не-делания, в то время как пациентка занималась любым делом. Она очень боялась этого в течение анализа, так как ей казалось, что эти факты приведут ее прямиком в психиатрическую клинику, где она проведет всю оставшуюся жизнь лежа на койке, в бездействии, неподвижно, не владея собой, но все же в непрестанном фантазировании, в котором ее всемогущество никуда не делось и она может достичь потрясающих вершин, оставаясь личностью в диссоциированном состоянии

[8].

Как только пациентка начала делать что-то практическое, например, рисовать или читать, она столкнулась с барьерами, не позволившими ей чувствовать удовлетворение, ведь она простилась со всемогуществом, которое удерживала в своих фантазиях. По смыслу это можно отнести к принципу реальности, но в случае с этой пациенткой правильнее будет сказать, что в структуре ее личности действительно имела место диссоциация. Поскольку она была здорова и в определенные моменты вела себя как целостная личность, постольку она была вполне способна справляться с фрустрациями, относящимися к принципу реальности. А в состоянии болезни этих способностей и не требовалось, поскольку она не встречалась с реальностью.

Попробую проиллюстрировать состояние пациентки с помощью двух из ее сновидений.

Два сновидения

1. Она находилась в комнате, заполненной людьми. Она знала, что выходит замуж; за какого-то мерзавца. Он был одним из тех мужчин, которые никогда ей не нравились. Она повернулась к своему соседу и сказала: «Этот мужчина — отец моего ребенка». Таким образом она, с моей помощью, на этой поздней стадии психоаналитической терапии открыла самой себе, что у нее есть ребенок, она смогла сказать, что этому ребенку около десяти лет. На самом деле у нее не было детей, а в этом сне она увидела, что у нее уже много лет есть дитя, которое благополучно подрастает. Кстати, это объясняет одно из ее замечаний на более ранней сессии, когда она спросила: «Скажите, я действительно одеваюсь слишком по-детски, учитывая мой неюный возраст?» Другими словами, она была очень близка к пониманию того, что должна одевать и этого ребенка и саму себя, свою «самость» среднего возраста. Она сказала мне, что ребенок — девочка.

2. Во время сессии, прошедшей на неделю раньше, мы обсуждали другой сон, в котором она почувствовала сильнейшую обиду на свою мать (к которой она (потенциально) преданно и нежно относится) из-за того, что, как это представилось во сне, ее мама лишила свою дочь, то есть пациентку, ее собственных детей. То, что она увидела такой сон, показалось пациентке очень странным. Она сказала: «Забавно, что здесь я выгляжу так, как будто хочу ребенка, тогда как в своем сознании я убеждена в том, что лучшая защита для ребенка — вообще не быть рожденным на свет». Она добавила: «Похоже, у меня появилось неосознанное ощущение, что некоторые люди находят жизнь не такой уж и плохой».

Конечно, как в истории любого случая, из этих снов можно вычленить еще много полезной информации, но я опускаю то, что не проливает непосредственно свет на исследуемую проблематику.