Глава первая

УТРО

вухэтажный, с низкой крышей дом, бывшая школа — двенадцать окон по фасаду и крыльцо посерёдке, — стоял, отделённый от накатанной проезжей дороги сверкающими на зимнем солнце овалами сугробов, из которых торчали кое-где чёрные прутики замёрзшей акации.

Дом был стар, некрасив, но ещё прочен. Прежде говорили, что пустят его на слом — перед самой войной школе построили в Белокозихе кирпичное здание, — да вовремя передумали. Срубленный когда-то из доброго кедрача, он был обшит досками, изъеденными потом жучком, с облупившейся чешуйками охрой. Но крышу поправить, печи переложить — верно, не один годок постоит.

Дом ещё помнил, как совсем недавно краснощёкие ребятишки тянулись сюда по утрам с портфелями и домодельными сумками для тетрадей, а на большой перемене высыпали на крыльцо в треухах с болтающимися завязками и, хохоча, толкали друг друга в снег.

Теперь дом стоял присмиревший, онемевший, потерявший голос, хотя временами по-прежнему с улицы было слышно, как где-то далеко звенит звонок. Но никто не выскакивал на крыльцо в распахнутой шубейке, не бросался в сугробы, не швырялся снежками. Лишь мелькали порой за двойными стёклами рукава белых рубах да глухо доносился ребячий гомон.

— Эваковыренные из Москвы, — объясняла сторожиха любопытствующим. — Детишек привезли, без родителей, цельных два автобуса. Больные — не ходют…

Одеяло сползло и свесилось углом с кровати. Ганшин потянулся во сне поправить его рукой — и проснулся.

Сквозь полуоткрытую дверь из коридора падал рыжий отсвет керосиновой лампы, стоявшей на столике у дежурной, а зимние утренние окна уже синели — видно, и до звонка недолго.

Ганшин подёрнулся зябко, попробовал повернуться на бок и сморщился от знакомой, ноющей боли. Тут он вспомнил, что всю ночь сквозь сон слышал эту боль, но не решался проснуться. Снилось ему что-то хорошее, с чем расстаться не хотелось, но что? Да, Москва снилась, Сокольники, санаторий на Пятом Лучевом. И они с Игорем на верхней большой террасе пускают бумажных голубей и смотрят за барьер, как они, снижаясь кругами, садятся на траву. Откуда-то мама в накинутом на плечи белом халате (как её пустили?) склонилась над его постелью, помогла подняться и повела по барьеру, держа за руку. Он балансирует, как канатоходец, но что-то пугает его, и он летит вниз, плавно раскинув руки, и опускается на лужайку с одуванчиками. Там, у цоколя дома, разбитое подвальное окно. Грязный, мокрый кот прыгает туда, и он за ним, во тьму, где мерцает соблазнительная куча металлолома — спутанная проволока, маслянистые шестерни, пружины, рессоры… Он тянет к ним руку. «Сева, не бери!» — кричит за спиной мама, и он просыпается.

Жалко, интересный был сон — запутался, рассыпался и кончился… А нога ноет.

За два года Ганшин привык засыпать на спине, в гипсовой кроватке, туго зашнурованный фиксатором. Ещё полагались ему подножники, вытяжение на больную ногу, а под колено здоровой — песочник. Ночью, засыпая, он всякий раз невольно пытался повернуться по-домашнему на бок. Гипсовая кроватка, когда-то новая, аккуратно прожелатиненная, ровно обрезанная с краёв и державшая форму, поизносилась в переездах — с автобуса в эшелон, из эшелона на полуторку, — раскачалась на сгибах. Крошки сухого гипса сыпались сквозь многослойный бинт, и было лежать теперь в ней просторнее. А всё же панцирь.

Но сейчас, шевельнув ногой, Ганшин ощутил непривычную свободу. Подножники не жали, не тянул перекинутый через катушку на блоке мешочек с песком. «У! Да мы вчера вставали», — вспомнил вдруг Ганшин и испугался…

С вечера седьмая палата не могла уснуть. Говорили о лунатиках. Костя лично знал одного лунатика, и по его словам выходило, что тот выглядел в точности как другие люди и долго сам ничего не понимал о себе. А его видели, как он вылезал из окна и ходил по крыше в полнолуние. Когда лунатик идёт по карнизу, его, как известно, нельзя пугать. Только окликни — и ухнет вниз.

Вася Жабин первый решил проверить: не лунатик ли он? Едва шаги ночной дежурной замерли в коридоре, он отвязался в темноте, покачиваясь, встал на койке, завёрнутый в простыню, как белое привидение, и просипел что-то дурным голосом. Но закружилась голова, и он с шумом повалился на одеяло. Ребята заржали. Больше лунатиков не находилось.

— А Севке — слабо, — едва переведя дыхание, сказал Жаба.

— Он паинька, — поддержал Жабу Костя Митрохин.

Вот уж паинькой, рохлей или тихоней, что одно и то же, Севка Ганшин никогда не был. Ещё про его друга, Игоря Поливанова, можно так сказать. А Ганшин вечно нарушает режим, вечно за что-то наказан. Едва его в санаторий привезли, учительница Изабелла Витальевна склонилась над ним: «Ах, какой славненький чёрненький мальчик…» — а он хвать её за нос. С тех пор никто не сомневается, что он отчаянный. И Костя просто так сказал, чтобы поддразнить его. Но с Костей не считаться нельзя. Ему недавно исполнилось одиннадцать, и в палате его уважают как самого умного и старшего.

По правде говоря, Ганшину вовсе не хотелось вставать. И не в том дело, что вставать глупо, — ещё накроют, а в санатории нет большей вины, чем эта. Но нога последние дни побаливать стала, обострение нажить можно. Только вслух этого не скажешь: хуже нет признаться, что трусишь старших, — засмеют, задразнят. А нога… Что нога? Болезнью считалось что-то чрезвычайное, ну, горло болит или понос, а так все принимали друг друга как бы здоровыми. «Э, была не была», — и Ганшин дёрнул завязки фиксатора.

Он вытянул ноги из подножников, перевалился за гипсовую кроватку и коснулся босыми пятками холодного щелистого пола. Чувствуя слабость в коленях и головокружение, он сделал первый неверный шажок. Тут Жабе почудилось, что кто-то идёт по коридору, и он хриплым шёпотом выдохнул: «Атанда». Шмыгнув к постели, Ганшин забился под одеяло с головой и лежал с бухающим сердцем.

Но тревога вышла ложная.

Поболтали ещё немного, и Костя решил спать.

— Спэк, рёбушки.

— Спэк-бэк.

— Спэк, Жаба.

— Спэк, Игорь.

Каждый, по обыкновению, желал доброй ночи остальным. Мало-помалу палата успокоилась и заснула…

Теперь же, вспомнив о вчерашнем, Ганшин почувствовал, как что-то тоскливое, тошнотное завозилось у него внутри. Нога ныла сильнее прежнего, и ещё предстояло отвечать за сорванное вытяжение и подножники.

— Игорь, ты спишь? — окликнул он Поливанова.

— Не-а.

— Слушай, помоги фиксатор привязать бантиками, как Евга делает, а то прицепится.

Просыпались и на других койках. За окном светлело. Игорь придвинул свою кровать на колесиках вплотную к Ганшину и сопел, привязывая тесёмки к боковой раме. Но опоздал, конечно.

В дальнем конце коридора сначала едва слышно, потом громче и громче зазвенел звонок, и дружный весёлый вопль покатился по нижним палатам. Няня шла от дежурки, теребя медный колокольчик, а следом нёсся многоголосый рёв: «А-а-а-а…» Кричали давно проснувшиеся и уже ждавшие звонка, а к ним присоединялись по дороге те, кто только ещё просыпался и тёр кулаками глаза: «А-а-а-а…» Это как свободный вздох после сонной тишины, как приветствие утру. И пусть тёмен зимний рассвет, пусть война и эвакуация и неведомо где отец с матерью, пусть скудная еда, холод и болезнь, а всё же новый день, с вечной надеждой на хорошее.

Да и то сказать, хуже, чем первые дни, когда они лежали в школе под Вейском, пожалуй, уж не будет. Матрацы стелили на полу, и есть было нечего, кроме хлеба с кипяточком. А тут переложили на койки, стали кормить три раза в день, появился звонок — с утра и на мёртвый час. А скоро обещали и школьные занятия начать, и так уж с этой войной три месяца пропустили.

Ганшин не успел как следует подвязаться, да и Игорь второпях ему лишних узлов напутал, а в палату, погромыхивая жестяными утками и суднами, уже шла тётя Настя. Низенькая, широкая, в грязноватом халате, она остановилась на пороге, чуть расставив ноги, по нескольку уток в каждой руке — и как она их не роняет? — и задорно, нараспев прокричала:

— Эй вы, сонные тетери, а-а-атворяйте брату двери!

Ганшин улыбнулся знакомому присловью. «Да мы не спим». И в самом деле, все проснулись, даже Гришка Фесенко вылез из-под одеяла — сонный, хмурый. Его круглое лицо с чёрной щёткой волос над низким лбом выражало досаду: доспать не дадут. Он лежал старательно подоткнувшись, чтоб не дуло от балконной двери. Сквозь плохо вымытые двойные стёкла, прихваченные по углам изморозью, падал на его кровать скудный свет зимнего утра, и Гришка ещё долго крутил стриженой головой, стряхивая ночную дремоту.

А тётя Настя уже сновала между кроватями и каждому бросала задорное, весёлое словечко:

— Ты что это, Сева, глазки заспал — сон-батюшка, лень-матушка… А Гриша, смотри, раскинулся себе, ну прям китайский богдыхан…

У тёти Насти с полуслова видно, что у неё на сердце. Бывает, хмурится, гремит щёткой, по рукам смажет ни за что — лучше её не трогать. А хороша так хороша, сыпет шутками, прибаутками и только что в пляс не идёт. Но стоит Евгении Францевне её зацепить («Сколько раз вам говорить, Настя, протрите плинтуса хлоркой»), как она помрачнеет, надуется, и тут заговорить с ней — всё равно что горящую спичку языком лизнуть.

В добром расположении духа тётя Настя доверчива и любит порассказать о себе, о старшей дочери Майке, о сыне Лёнечке, о муже, которого проводила на фронт, и вот четыре месяца нету писем. «Да когда им писать? Так и воевать будет некогда. Сводку слыхали? Затяжные кровопролитные бои…» А в другую, надсадную минуту: «Будто полчаса не найдёт, паразит, слово икономит. Чего мне надо? „Жив, здоров“». Дурные мысли она от себя гонит.

Больше всего жалеет тётя Настя, что не кончила школу второй ступени. «Учитесь, ребятки. Вот я немного недоучилась, а по степени понимания вполне могла фельдшерицей стать. Ну, потом замуж вышла, то да сё, детишкам на молочишко, и пошла в санитарки…»

Сейчас она у постели Поливанова и его добродушно жучит:

— Ты что это, Игорёк, растрепался весь? Евгения Францевна заявится, по головке не погладит… А Костя, никак, ещё третий сон досматривает. Эй, вставай, мужичок, ведь работать пора. Неча бока отлёживать… Утром вчера проснулась, снегом крыльцо завалило, дверь не откроешь. Я Лёнечку послала с лопатой отгребать, а сама плиту растапливать стала, буряки варить к завтраку. А Лёнечка не идёт и не идёт. Зову, дверь приоткрыла, вроде нет никого, вижу, над сугробом кончик шапки болтается, а он с лопатой в сугроб провалился, засыпало всего.

Рассказывая, тётя Настя подошла к Ганшину, чтобы взять утку, поправила свесившееся одеяло и вдруг заметила, что он развязан.

— Эт-то что за чудо-юдо? — запела она с деланным возмущением. — Почему вытяжение сорвано? Ну, задаст тебе Евгения Францевна перцу.

— Тётя Настя, подвяжите. — Ганшин смотрел на неё умоляюще. — Я не знаю, как оно слезло.

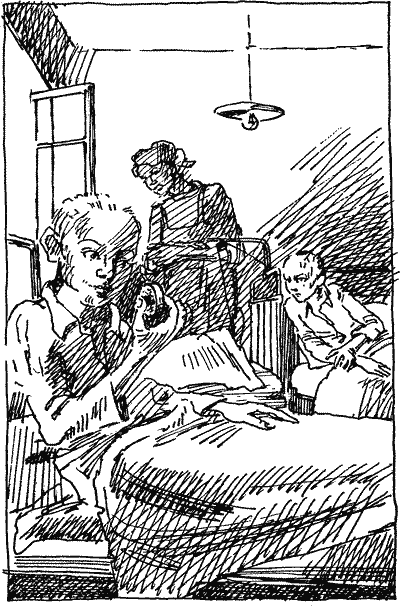

Поправить вытяжение тётя Настя не успела. В коридоре послышались крепкие, громкие шаги, и в палату вошла, держа стакан с градусниками, Евгения Францевна. Градусники плавали серебряными хвостиками в спирту. Тётя Настя наклонилась, подхватила утки и загромыхала прочь. А Евгения Францевна, переходя от кровати к кровати, рассовывала градусники, предварительно протерев ваткой их кончики.

— Термометр следует держать внимательно, — сказала она, сжав губы в бледную нитку, — а кто не будет держать как следует, тот, как говорится, пусть пеняет на себя.

Евгения Францевна всегда говорила вещи само собой разумеющиеся. Но Ганшин слушал её, угодливо заглядывая в глаза, и кивал. «Кажется, пронесло», — с облегчением подумал он, когда Евга вышла. Ганшин даже решил, что постарается вести себя сегодня тише воды, ниже травы. Ведь Изабелла обещала вчера, что принесёт книги и первому даст выбирать тому, кто не имел за последние дни ни одного замечания. Ожидался «Таинственный остров», и Ганшину хотелось его захватить.

Между тем Евгения Францевна вернулась с температурным листом. Она подошла к постели Поливанова, вытянула градусник у него из-под мышки и сурово изучила ртутный столбик. Потом стряхнула и отметила температуру на листе. У всех сегодня была нормальная, только у Жабы 37 и 2, но у него почему-то всегда такая.

— А сколько у Севы? — благодушно спросила Евгения Францевна, повернувшись к Ганшину.

Она взяла у него градусник, наклонилась к свету, и вдруг лицо её изменилось. Ганшина проколол негодующий взгляд из-под очков. Красная, с толстым обручальным кольцом рука резко встряхнула термометр, и он снова оказался у него под мышкой. Только тут она сочла возможным объясниться.

— Ты как держал? — спросила она негромко и ещё плотнее сжала губы.

«Начинается», — подумал Ганшин.

— Обычно держал, а что?

— А то, что 34 и 8. Не может быть такой температуры у больного ребёнка, — произнесла Евгения Францевна, и её розовый мятый подбородок недобро задрожал.

Ганшин крепче зажал градусник и счёл за лучшее промолчать.

— Поступило предложение умываться и мыть руки, — весело объявила вошедшая тётя Настя. В руках у неё был большой таз и синий рябой кувшин с оббитой эмалью. Она ставила таз на край постели в головах, придерживая его одной рукой, а другой лила тонкой струйкой воду из кувшина в сложенные лодочкой ладони. Ребята ждали, когда вода уйдёт сквозь пальцы, и мокрой ладонью тёрли глаза: вот и всё умыванье.

Таз и кувшин проследовали мимо — Ганшин держал термометр, и умываться ему не полагалось. Сколько, однако ж, маяться? Бегло оглянувшись, Ганшин вытянул градусник: ртуть мёртво застыла на 34 и 8. Нет, так не пойдёт. Севка стал тереть градусник под мышкой, энергично водя его взад-вперёд. Этому фокусу научил его ещё в Москве Васька Макалов. Вообще-то говоря, отличный способ! Но на этот раз не получилось. Серебряный столбик едва шевельнулся, разве что две десятых прибавилось. Тогда Ганшин осторожно стал щёлкать ногтем по стеклянной головке: ртуть медленно поползла вверх… 35 и 2… 35 и 8… 36 и 4… Вдруг — дзинь, тонкие осколки посыпались на постель.

— Ты что, с ума иль с глупа? — спросил Игорь. Но Севка и сам уже понял, что пропал. — Бросай на пол, а то увидят, что набивал.

Не надо было этого делать Ганшину, не надо! Но сгоряча, со страху, он бросил с постели градусник. Стекло брызнуло, и серебряные шарики разбежались по полу.

— Ртуть лови, — сообразил Костя.

Свесив руку с кровати, Поливанов попытался загнать шарики в спичечный коробок. По углам коробки забегала красивая серебряная капля, дробясь при каждом толчке и снова сливаясь в одну.

— Ну, Ганшин, посмотрим твои успехи, — сказала, возвратившись, Евгения Францевна. — Если держать хорошо, то и пяти минут достаточно, а если кое-как, то времени, как говорится, потребуется вдвое больше… Давай же его сюда. Дети, вы вечно сами себя задерживаете! — зудела Евга.

— Евгения Францевна, его нет, — смятенно пробормотал Ганшин. — Он выпал… честное слово, я хорошо держал, только повернулся, а он такой скользкий…

Глаза Евгении Францевны расширились, белёсые бровки заходили, она покраснела всей кожей лица и, как всегда в такие минуты, стала заикаться от негодования:

— Т-т-ты д-держал? Да ты минуты не лежал спокойно. Что за дети? Хулиганы! Беспризорники! Сегодня же пожалуюсь Ашоту Григорьевичу… А т-тебя, т-тебя немедленно валетом… Настя! Настя! — раздражённо крикнула она и, не дождавшись помощи, сама схватилась двумя руками за спинку кровати, с яростью рванула её на середину палаты, перевернула, и Ганшин оказался головой к ногам других постелей. — Будешь стоять так до конца дежурства.

Ганшин покорился своей участи и стал глядеть в окно. Уже совсем рассвело. В квадрате рамы за ближними безлесными холмами громоздились горы, не видные с прежнего его места. Вот бы туда забраться, на самую верхушку! Какие, наверное, оттуда маленькие и Белокозиха, и санаторий — не больше тыквенного семечка. Если бы ещё были с собой верёвки и ледоруб!

И он въявь представил, как Игорь Поливанов поднимает его, перепоясанного верёвками, по отвесной, в морозном инее скале… Мечтание оборвал знакомый и важный звук: звяканье мисок в ближнем конце коридора. В раздаточную завтрак привезли. Пшёнку, конечно.

Кухня была общая с военным госпиталем и стояла далеко на отшибе. Котёл с едой везли километра полтора на санях, закутав кашу от мороза одеялами и прикрыв поверху крышку рваным ватником. Дорогой каша остывала и, пока её раскладывали в алюминиевые миски и ставили наконец на грудь лежачего, делалась похожей на холодец с глянцевитой плёнкой и отставала от краёв.

Кусочек хлеба — не белого, не чёрного, а какого-то серого, липкого — съедали быстро, а кашу тянули без конца, и в миске Ганшина подолгу перекатывались застывшие комья. «Каша вкусная, каша питательная, плохого вам не дадут, ешьте кашу», как испорченный патефон, крутила Евга. Но ели лениво, медленно. Эх, картошечки бы сюда! Хоть варёной, рассыпчатой, хоть в пюре. А если бы ещё поджаренной, с сальцем… Но нет: и в обед будет пшённый суп и пшённые биточки, и на ужин — пшённая запеканка. Пшена в ту первую военную зиму на Алтае хватало.

Один плотный чернявый Гришка Фесенко требовал добавки. Может быть, ему не так уж хотелось есть, но однажды он попросил вторую порцию каши, и это было встречено таким взрывом восторга, что теперь он долгом своим почитал повторять время от времени этот номер.

— Гриш, а Гриш, пять каш съешь?

— Съем.

— А семь?

— И семь, если с хлебом.

После каши принесли, как обычно, чай, в таких же, но поменьше алюминиевых мисках. На дне лежала капелька густого рыжего мёду. Ложек не полагалось, мешать мёд было нечем, и потому, выпив несладкий чай, доставали языком мёд с донца, и во рту ещё долго стоял его приторный вкус. Ганшин всегда тянул это наслаждение, слизывая по тонкому слою медка, пока тётя Настя не отнимала у него миску: «Будет тебе, в железе дырку прогрыз».

Сегодня Ганшин и вовсе не спешил завтракать: куда торопиться, если стоишь вверх ногами и вообще ничего доброго в жизни не предвидится?

— Атанда, Ашот Григорьич идёт! — вдруг крикнул со своего места у двери Жаба.

Бросились поправлять постели, вытаскивать на одеяло ровную полоску простыни. Сердце Ганшина стукнуло: неужто Евга успела съябедничать?

Директор, похоже, шёл не один. Оббив бортами кровати узкую коробку двери, нянька втащила за ним койку. На ней лежал тощий головастый мальчишка.

— С кем поставить новенького? Отличный парень — Коля Зацепин, — отрекомендовал его Ашот.

— Ко мне не надо. Только не ко мне. И ко мне не ставьте, — загалдели ребята.

Никто не хочет в санатории стоять с новичком, да оно и понятно: привыкаешь, ссоришься, миришься, сживаешься, наконец, с соседом, а тебе новенького подсовывают. Не на один день в палате устраиваются. Как привезли из Вейска, и не спрашивали, кого с кем ставить. Но за последние недели в Белокозихе свои возникли вражды и дружбы. Просились переставить, менялись местами и на второй месяц оседлой жизни устроились, притёрлись, и порядок укоренился — не стронь его.

У окна Гришка, место привилегированное, но холодное. Само окно маленькое, да рядом застеклённая дверь на балкончик, заколоченная на зиму, — её заметает снегом с улицы. Дальше Костя. За ним Ганшин с Поливановым, потом Жаба. Палата вытянутая, узкая, и у печки во втором ряду помещалась бы вдоль стенки ещё одна лишь кровать.

— Ставь пока к печке, — распорядился Ашот Григорьевич.

Место у печки сулило одиночество, но новенький этого не знал.

— Вот и хорошо, — обратился к новичку директор. — Тебя ещё долго на перевязки возить, удобно, что к двери ближе.

Новичок покорно кивнул, поправил одеяло, и слабый, сладкий запах гноя и лежалых бинтов поплыл по палате.

— А ты что кислый такой, бутуз? — Ашот подошёл к постели Ганшина. — Напроказил, наверное, вверх ногами стоишь?

Он откинул одеяло, взял двумя пальцами складку кожи на бедре — симптом Александрова, попробовал согнуть ногу в колене, и вдруг что-то хищно-весёлое промелькнуло в его глазах, и он неожиданно и ловко стал крутить Ганшину кожу у пупка своими сильными пальцами. Было щекотно, больно, и Ганшин принялся хохотать как сумасшедший:

— Не надо, Ашот Григорьич, больно, Ашот Григорьич!

Это была любимая шутка Ашота, и отбиваться было бесполезно.

— Теперь хоть улыбку вижу, — удовлетворённо сказал директор, набросив на Ганшина одеяло и обратился ко всем: — Вот что, ребята, хватит бездельничать. И так с переездами три месяца учёбы прохлопали. Будем учить по программе четвёртого класса. Кто был в третьем, в пятом — вместе подберутся. Пионеры у вас есть? Нет? А кто готовится? Костя? Всем пример. Другие пусть подтянутся. Учёбой и отличным лежаньем поможем родине.

Ашот ушёл, и все стали молча изучать новенького: хилый какой-то. Голова как голый череп, кожа на ней тонкая, жёлтая и ещё какие-то шишки, замазанные зелёнкой. Руки у новенького точно обструганные палочки и глаза беспокойно бегают, а рот набок.

Долго молчали. Новенький тоже молчал. Ждал. Жаба болтал здоровой ногой, свесив её с кровати. Смотрели в упор. Костя спросил первый:

— У тебя спина или нога?

— Спина и нога. И ещё шея теперь.

— Ага.

На шее и в самом деле заметили гипсовый ошейник, бинтом замотанный.

— А как зовут?

— Зацепин.

— Зацепа?

— Ну?

— Марки есть?

— Нет.

— Открытки есть?

— Нет.

— А что есть?

Выяснилось, что у новенького ничего нет, кроме рогатки, которую он опасливо вынул из наволочки, привязанной к спинке кровати вместо мешка, и показал издали. Рогатка и впрямь была хороша: длинная рыжая резина и седло из чёрной кожи.

Через пять минут про Зацепу было известно всё. Он из Кириц, санатория под Рязанью, попал туда в первый месяц войны из детдома. Родных нет.

Кирицких московские не любили, с кирицкими вели войну. Считались кирицкие народом как бы второго сорта. Неведомо откуда, но было достоверно известно, что все кирицкие трусы и бабы, дураки и сопливые.

Правда, в соседней палате, сплошь кирицкой, дурной случай вышел с московским — Васькой Макаловым. Макалу трепанул кто-то, что санаторий в Сокольниках, чудесное это место, их дом родной, разбомбили немцы. Прямое попадание будто бы — и дотла. Кого-то из седьмой палаты увидел Макал в гипсовальной, где ему обрезáли кроватку, и передал тот слух. Ему поверили. Московские приуныли, а Ганшин в мёртвый час тайком от ребят обревел подушку. Вспомнилась московская палата, светолечебница, большая терраса, львиные морды на фасаде. Только и думали туда вернуться, только и вздыхали: «А помнишь, в Москве?» И всё это разметало бомбой!

Но оказалось враньё. Получено было кем-то из персонала от родственников, оставшихся в Москве, письмо, что в самом деле бомбили, но бомба упала в саду, только кусок гранитного цоколя попортила да следы осколков остались в стенах. А сам санаторий цел. Цел! Ура!

Макала возненавидели. А тот, чтобы доказать кирицким свою верность, ещё что надумал. Стал сморкаться на пол, свесив голову с кровати и крепко зажав одну ноздрю, притом дурашливо кричал: «Так все в Москве делают». Негодяй, изменник.

А теперь вот к ним в палату кирицкий пожаловал, да ещё какой-то дохляк.

— Ты в Москве бывал? — снова повёл допрос Костя.

Зацепа болезненно наморщил лоб в зелёнке и, повернув голову, сколько позволял ему ошейник, взглянул на Костю испуганным тёмно-серым глазом:

— Не-а.

— А московских знаешь?

— Не-а.

— Ну, будешь знать. Здесь все московские.

— Кирицы сопливые, свистуны пискливые, — глумливо выкрикнул Жаба.

— Оружие сдать, — распорядился Костя и величавым жестом указал на рогатку.

— Как бы не так. Не отдам. — И рука Зацепы судорожно спряталась куда-то под одеяло, за панцирь гипсовой кроватки.

— Вот гад! — зашумела палата. — Фашист кирицкий.

— Ребята, да он на Геббельса похож, — догадался Поливанов. — Вчера в «Пионерке» насмешку видел: брешет по радио, голова как пузырь, руки-палки, в точности Зацепа.

— Геббельс, Геббельс, — обрадовался Жаба, а Гришка грозно поднялся на локтях в своей постели, чтобы в упор разглядеть новичка, который дерзил Косте.

— Я научу вас вести себя, — сказал Костя с обольстительным спокойствием Атоса из «Трёх мушкетёров». — Не разговаривать с ним, братва, — распорядился он.

Новенького подвергли молчаливому бойкоту, но так как это не действовало, пришлось обстрелять его жёваными комочками бумаги. Пули летели в цель довольно метко, но новичок глухо закрылся одеялом и замер там. По-видимому, он был упрям, однако своё оружие применить не решился, и с ним вступили в переговоры.

К обеду мир был восстановлен. Рогатка с длинной рыжей резиной перешла к Косте, а Геббельса, чтобы не раздражать старших, переименовали в Гебуса: и смешно, и не придерутся. Да и Зацепа на Гебуса стал откликаться.

Теперь он был почти свой, соглашался, что Сокольники — лучшее место в мире, и старался заслужить доверие московских.

Ганшин всё ещё стоял «валетом», читая по третьему разу «Детские и школьные годы Ильича», когда Евга зашла в палату и миролюбиво обратилась к нему:

— Ты вёл себя прилично, Сева. А когда дети хорошо себя ведут, на них, как говорится, приятно смотреть. В следующий раз держи термометр как положено. Ведь если врач не знает температуры тела, он не может определить состояние больного ребёнка…

Голос её становился всё елейнее, фразы длиннее и поучительнее: она отходила.

Ганшина вернули на место, и тут Евга объявила, что вместо сна в мёртвый час его на рентген повезут. Вот удача!

Обеда Ганшин не заметил. Пшённую запеканку не доел, расковырял только — подташнивало от волнения. Сейчас посуду соберут, чтобы заодно на мерине отвезти, и за ним явятся. Скорее бы!

Но в раздаточной не спешили. Скребли с повизгиваньем ложками, вычищали вёдра, чтоб добро не пропадало, в кружках домой взять. Вытирали с прилавка застывшие брызги каши.

Наконец миски собрали. Тётя Настя внесла толстое одеяло и шапку с ушами. Пока Ганшин одевался, ребята болтали о своём, но он чувствовал на себе их быстрые завистливые взоры.

Глава вторая

НА РЕНТГЕН

ыжая лошадь, запряжённая в крестьянские розвальни, стояла у крыльца, понурив голову. Сквозь широкие ноздри пыхали в морозный воздух облачка пара. Грива свисала набок нечёсаными прядками, закрывая большой печальный глаз. Возчик Николай в шапке с болтающимися ушами ходил возле саней, скрипя подшитыми валенками по снегу, и дымил махрой, когда вынесли закутанного в одеяла, запелёнатого, как мумия, Ганшина.

Поверх подстилки из сена положили на сани мех, увернули в него, подоткнули, и теперь над боковиной саней видны были только нос да кусок розовой щеки, намазанной жиром от мороза. В ноги Ганшину поставили кухонный котёл и вёдра, гружённые грязной алюминиевой посудой, Николай сел впереди, перекинув за борт саней ноги в валенках, и подхватил вожжи.

— Но-о-о, старая! — добродушно прикрикнул он, и лошадь стронула, медленно переступая ногами. Николай стеганул её легонько вожжой по лоснящемуся коричневому боку. Она пошла резвее, ходче и наконец побежала ровно, найдя саням накатанную колею.

В ногах у Ганшина проплыл и исчез, двухэтажный, с деревянными балкончиками дом санатория, и потекли с двух сторон снежные холмы, сугробы, тёмные верхушки елей и пихт.

— В ночь морозило, под 40. А сегодня, вишь, тепло, градусов 25, не больше, — произнёс Николай, довольно жмурясь под солнцем, и заслюнил из клочка газеты новую цигарку.

— Угу, — промычал Ганшин сквозь кромку одеяла.

В самом деле, что за день такой выдался! Вчера до полудня валили белые хлопья, а сегодня небо чистое, белёсо-голубое и свежий снег сверкает под низким, ещё не скатившимся за гору солнцем. Мороз щиплет, горячит щёки.

Ганшин наслаждался движением, скрипом санных полозьев и вертел головой по сторонам. Только бы ничего не пропустить! Вот водокачку проехали, мелькнули два домика, как с новогодней открытки, укутанные в снежную вату, и дым из труб в небо ровным столбом, будто кто тянет его сверху за невидимую нить.

А вот длинная труба с крохотной над ней чёрной шапочкой.

— Движок, — поясняет Николай, махнув на трубу кнутовищем, — енергию даёт.

И снова поплыли снежные увалы с глубокими, синими тенями в округлых ложбинках.

Как сладко дышать морозом, снегом, и ещё чудесным забытым запахом сена, и махорочного дыма, и лошади! Ганшин попробовал вывернуться в одеялах на бок и задрал голову — что там впереди? Едва он зашевелился, лежалым сеном со дна саней пахнуло сильнее, а за широким тулупом Николая он увидел гряду низких холмов и за ними огромную, в полнеба, цепь гор, черневшую еловыми лесами и светившуюся вверху ослепительными белыми шапками.

— Дядь Коль, — решился вступить в разговор Ганшин, — а сколько ехать до рентгена?

— Минут за десять свезу.

— Так ма-а-ло? — протянул Ганшин.

И вдруг вспомнил, что ещё надо выпросить у Николая конского волоса. В прошлый раз Жаба с рентгена привозил: незаменимая вещь, отличные кончики для плёток получались и, если завязать что-нибудь, нитка вечная.

— Можно из хвоста у Рыжей волосок?

— А к чему тебе баловство это? — Николай сплюнул в снег догоревшую цигарку.

— Леску плести.

— На постели, что ль, карасей ловить? — усмехнулся возчик, но тут же согласился: — На той дороге начешу.

Ехать бы так и ехать. Путь узкий, накатанный, будто вымазан салом, встречных нет, а то бы и не разъехаться, летишь по снеговой колее. Позвякивают крышками вёдра в ногах у Ганшина. А сани то мчатся ровно, то съезжают по накати, и тогда жмёшься к боковой жердине, дух перехватывает. Поворот, ещё поворот, и вдруг: «Тпру-у», и вожжи на упор. Приехали.

Ганшин и не заметил, как подкатили к серому каменному зданию, вытянутому по фасаду в один этаж. Николай занялся вёдрами, а его уже подхватили чьи-то руки, внесли в тепло, раскутали, вынули из гипсовой кроватки, положили на прохладную клеёнку и оставили одного.

Теперь он лежал на высоком, узком, твёрдом столе под нависшим над ним аппаратом с толстой трубкой. Красная лампочка над входом одна нарушала сумрак комнаты.

Долго никто не шёл. Но Ганшин привык ждать и ждал терпеливо. Щёки его жарко пылали в тепле с мороза, он приложил к ним холодные ладони. Из-за тонкой перегородки доносились женские голоса, как всегда лучше слышные в темноте.

— Один на большой кассете, чтобы оба сустава.

— Не просите, я права не имею.

— Ну, в последний раз, неужели нельзя?

— Вы привозите ребёнка и сваливаете, как мешок, а что нам, простите, делать?

Голос, грудной, высокий, красивый, сопротивлялся. Голос, негромкий, спокойный, чуть скрипучий, просил и настаивал.

— В конце концов, это непорядочно. Когда вашему начальнику понадобился марганцово-кислый калий, мы поделились тем, что имели…

В негромком скрипучем голосе Ганшин узнал голос Марьи Яковлевны, нынешнего главврача, а когда-то директора в Сокольниках, и стал прислушиваться.

— Теперь я прошу четыре кассеты, только четыре, — доносилось из-за стены, — и он не даёт. Ведь я объясняю вам, нам вот-вот подвезут, всё уже обговорено в крайздраве. Поймите, я отвечаю за больных детей. Вы знаете, чем нам их приходится кормить? У нас уже две открытые формы туберкулёза, на днях потеряли девочку шести лет, я боюсь вспышки менингита.

— Марья Яковлевна, напоминаю вам, я здесь только рентгенолог, — возразил красивый голос.

— Знаю, всё знаю, — продолжала настаивать Марья Яковлевна. — Но я не прошу у госпиталя делиться пищевым рационом. Я понимаю Павла Ивановича, ему надо кормить красноармейцев, ставить их на ноги для фронта. Мы как-нибудь сами справимся. Но мне известно, простите, что широкая плёнка лежит у вас мёртвым грузом, — почему не одолжить?

— Без Павла Ивановича не имею права.

— Но я прошу вас по-человечески, Анна Ефимовна. — И раздалось какое-то бульканье и будто тихий лай. — Сил моих нет… У этого больного тяжёлый случай (голос справился со спазмой и снова стал ровным, скрипучим), процесс из головки вот-вот прорвётся в суставную сумку…

Она понизила голос, и как ни вслушивался дальше Ганшин, ничего не расслышал.

— Хорошо, — вдруг громко произнёс красивый голос, — я не буду докладывать Павлу Ивановичу, но это ваша последняя кассета.

Дверь под красной лампой открылась, и высокая, крупная женщина в белом халате как ни в чём не бывало подошла к Ганшину и стала укладывать его на жёстком столе. Она долго колдовала над аппаратом с чёрной трубкой — опускала вниз, сдвигала в сторону, потом навалила на ноги два песочника, третьим подпёрла ступни и отошла, сказав строго:

— Не шевелись, мальчик. Испортишь — купить негде. Плёнка на вес золота.

Ганшин изо всех сил старался не шевелиться, руки сжал в кулаки, напрягся весь и замер. Но именно потому, что он сильно старался, в тот самый миг, когда что-то щёлкнуло и зажужжало в аппарате, он вздрогнул всем телом и затих испуганно.

— Ну как, хорошо лежал? — спросила его, войдя, обладательница грудного голоса.

— Хорошо, — буркнул себе под нос Ганшин.

«Что это они там говорили — тяжёлый случай, тяжёлый случай… Да обычный. Зацепа куда хуже, — пришло в голову Ганшину. — И у Игоря недавно обострение было, ночей пять орал, как зарезанный. А у меня терпимо».

Но стоило об этом подумать, как знакомая, тянущая нитка боли прошла из колена в бедро и замерла где-то глубоко в спине. И успокоилась. А Ганшин стал думать о другом. Как странно всё же говорила Марья Яковлевна. Чего это она так унижалась, всё выпрашивала у этой тётки? В Сокольниках Марью Яковлевну как огня боялись и сёстры, и педагоги. О ребятах что и говорить. Стоило ей войти в палату, паиньками лежали. И в эшелоне, когда ехали, она всё устраивала. И когда в Вейске в пустой столовой на полу на тощих подстилках мёрзли и никто не знал, куда повезут, сёстры говорили: «Придёт Марья Яковлевна и всё объявит». И точно: после целого дня волнений, нелепых слухов, напрасных сборов, она появлялась под вечер в очередном временном их пристанище — столовой или школе — и говорила спокойно, чуть в нос: «Дети, вам дадут сейчас чаю с хлебом, потом засыпайте, завтра поедем дальше». И всё ясно становилось, ребята успокаивались и засыпали до утра. Но зачем она так жалко лепетала сейчас за перегородкой? Даже заплакала, кажется. Мария Яковлевна — и не может приказать, смешно даже.

Когда Ганшина вынесли на крыльцо, уже густели ранние декабрьские сумерки. Ставшие в полутьме ещё выше, белые холмы снова затеяли свой бесконечный бег мимо саней, тесня колею дороги. В чернеющем с каждой минутой небе зажглись первые крупные звёзды, и вдруг тэк-тэк-тэк — звонко застучал движок, и над тёмной длинной трубой стали выпархивать снопы искр, будто кто бросал их горстями в тёмно-сиреневое небо.

— Дядь Коль, а побыстрей? — попросил Ганшин.

— Куда быстрее, — отозвался Николай, кутаясь в тулуп, — и так ходко тянет. — И всё же с причмоком подстегнул лошадь провисшей сбоку вожжой: — Но-о-о!

Несётся Рыжуха, свистит в ушах морозный ветер, быстрее, быстрее, срезая угол, сани задевают полозом сугроб, и вздымается за ними вихрь морозной, блещущей пыли. Эх, вскочить бы, приподняться и самому с щёлком повернуть кнут над головой! Но под тяжёлым мехом трудно даже пошевелиться, можно только забрать до отказа в лёгкие морозный воздух — сладкий, колющий, здоровый — и радоваться тому, как мчатся сани, бежит лошадь, поскрипывают полозья.

«Пока все на мёртвом часе нудились, а я покатался и волос везу», — весело думал Ганшин. Он уже воображал, как будет рассказывать ребятам про эту бешеную скачку, и как сани чуть в сугроб не закинулись, и что ехали опасной, дальней дорогой, не той, что Жаба… И, самую малость прибавив, скажет, что сам драл волос у Рыжухи, а не Николай для него, скучая ожиданьем у рентгена, вычесал… Этот волос, свалявшийся в чёрный комок, Ганшин крепко зажал в потной ладошке, когда его вносили в палату.

Но в палате едва заметили его возвращенье. С ребятами происходило что-то необычное: все подтыкались, оправляли постели.

— Ашота ждём, — объяснил Ганшину Игорь Поливанов.

Глава третья

СО СВЕТОМ

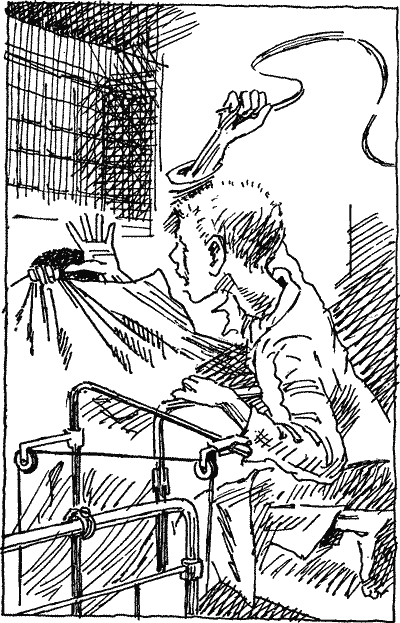

сторожней, Ашот Григорич, не дай бог, убьётесь, — говорит тётя Настя, придерживая за спинку ходящий под директором стул. — Дайте я.

Но он уже захватил одной рукой свисающий с потолка шнур, а другой ловко ввинчивал лампочку в проржавевший патрон.

В зимнем сумраке узкой палаты синеют дугами изголовья кроватей. Дрожит на тумбочке у двери слабый язычок коптилки, отражаясь плывущим оранжевым пятном на стене.

Лампа входит в патрон с неприятным скрежетом, сверху сыплется побелка, ржавая пыль… Ещё мгновенье, и Ганшин заслоняется ладонью от бьющего в глаза света.

— Ура-а-а! Горит!

И, спеша разделить затопивший его восторг, Ганшин, ещё не остывший от впечатлений улицы, оглядывается на соседей. В масляном электрическом свете лица ребят кажутся новыми, чужими.

Вот, поднявшись на локти, радостно мычит что-то чернявый Гришка. Растянув улыбку и открыв ровные мелкие зубы, ухмыляется Костя. Не мигая глядит прямо на лампу под потолком головастик Зацепа. Прикрыл ладошкой глаза Игорь Поливанов. И Жаба вертит круглой, стриженой головой из стороны в сторону, спасаясь от слепящего голого света.

Тяжело дыша, директор боком слезает со стула.

— Вот вам, разбойники… Мой подарок к ёлке. Сорок свечей, не жук на палочку напакостил. Ашот Григорич обещал, значит, сделает. Моё слово — кирпич. Чур, уговор теперь, лежать по струнке, персонала слушаться, а то мигом перевинчу в третью палату.

И, передёрнув широкими плечами, на которые накинут белый халат, он уходит, а нянька волочит за ним стул.

Вот когда наступает для ребят

своя минута.

— Братцы, свет!

И палата оглашается ликующим воем. Колотят по койкам руками, бросают к потолку подушки. Выбиваются и взлетают туго заправленные одеяла… Весёлый, разноголосый рёв сотрясает стены, пока не выплеснется до дна и не наступит отрезвляющий миг тишины. Что бы ещё придумать?

— Гаси коптилку, — догадывается Поливанов.

— Жаба, двигай, — командует Костя.

И, оттолкнувшись насколько хватает сил от койки соседа, а потом раскачивая кровать на колёсиках согласными движениями рук и тела, Жаба мелкими толчками подбирается к тумбочке у входа.

Блёклый, ненужный теперь язычок пламени… Жаба что есть мочи дует на него, и он, пометавшись, гаснет, оставляя чадящую струйку. Новый победный крик шести мальчишеских глоток.

«Директор сказал, сорок свечей, — летит в празднично гудящей голове Ганшина. — Значит, сорок свечек можно поставить по стенам, у каждой стены по десять, так в палате светло. А ведь коптилка темней свечки, темней одной свечки…» И вспомнился ему дом, витые жёлтые свечи на пианино, с двух сторон от пюпитра. Мама зажигала их по праздникам до войны. И вдруг где-то далеко, как за натянутой простынёй, заиграло фортепиано — и смолкло… «Какой всё же Ашот добрый, небось Евга ему вечно на нас пылит, а он нам лампочку притаранил. У малышей и у девчонок в третьей палате тоже коптилки. И все нас ругают — седьмая палата, седьмая палата, а выходит, он нас любит».

Тем временем Жаба, распалившись, уже вытягивал из коптилки её кручёный, утопленный в масле хвост и собирался швырнуть его на пол. Костя вовремя остерёг его. Сейчас лучше не заводить взрослых, а то скажут Ашоту, раскричится, отдаст свет девчонкам.

По правде сказать, Ганшину даже жаль коптилки. Ведь первые дни жили вовсе без света. За ужином приносили из коридора со столика дежурной керосиновую лампу, а как кончали есть, забирали обратно.

Коптилка появилась в седьмой палате благодаря Юрке Гулю, старшему пионервожатому. Он делал их сам из старых консервных банок. «Мастер — золотые руки», — восхищалась им дежурная сестра, молодая пышнотелая Оля. Юрка отвечал на похвалы снисходительной гримасой: «Чудные эти женщины. Приходят: „Юра, коптилка сломалась“. А вся коптилка — банка, дырка и фитилёк». — «Ну уж вы скажете, Юра», — смущённо улыбалась Оля, потупляя глаза на выкате, и уходила, шурша глаженым халатом. Мужчин в Белокозихе было наперечёт, и в свои семнадцать лет Юрка остро ощущал чувство мужского превосходства.

Коптилки, которые мастерил Гуль, не хотели гореть ровно и то светили мышиным глазком, то разгорались как факел и чадили чёрной копотью, так что приходилось гасить и подрезать самодельный фитиль, прежде чем поднести спичку.

А всё-таки они горели! Света не было, но не было и тьмы, и по стенам бегали рождённые взмахами рук весёлые тени. И хотя читать с коптилкой было нельзя — да и что читать, книг наперечёт, — всё же это была победа над полной, мертвящей тьмою, которая сразу же после полдника сравнивала часы и погружала всё в какой-то бесконечный зимний полусон.

В тот первый месяц их только и спасла коптилка, да ещё Костины рассказы. Какая удача, что этот парень попал к ним в палату! Он сразу всем понравился. И не в том дело, что он старше других: ему уже полных одиннадцать, даже с половиной, и, как старшему, оставлена причёска — клочок волос надо лбом. И не в том, что из московского санатория, — свой, значит, хотя и не в Москве родился, приехал из какой-то деревни под Тамбовом. В санатории он четвёртый год, а о родных его давно не слышно. Другим пишут, изредка присылают посылки, ему ничего. Но в палате быстро его признали.

Глаза у Кости серьёзные, пристальные. В мёртвый час кого хочешь переглядит, не смигнёт ни разу. Речь неторопливая, как у взрослого, с лёгким заиканием в конце фразы. И такие штуки знает, закачаешься. В загадки играли, так он такое загадал, все только рты разинули. «От чего утка плавает?» А кто её знает, отчего? Лапки с перепонками? Или крылышками под водой машет. «От берега, олухи, — сказал, выждав время и дав им помучиться, Костя. — А когда человек бывает деревом?» И снова все молчали, как дураки. «Эх, вы… Когда он со сна». А потом заставил всю палату целый день искать три слова, кончающиеся на «зо». Ну, первое Севка легко отгадал: «железо». Второе к вечеру подсказал сам Костя, сжалившись над их недогадливостью и похлопав Гришку по

животу, — «пузо». А третьего так и не сказал, до сих пор никто не знает. Да это ли одно? От него Ганшин узнал, что такое «вечный шах», как стреляет автомат «ТТ» и отчего бывают дети. Ну, о детях Костя, может, и заливал, хотя Ганшин и раньше слышал что-то похожее от Желтухина из третьего отделения. Наверное, по-разному бывает. Не может быть, чтобы его папа и мама занимались такими глупостями. А ведь отчего-то он у них есть? Эх, думать — голову сломаешь. А всё равно, как Костя об этом рассказывает — и стыдно, и интересно…

Костя ещё всех чем купил? Вроде не такой он и сильный, а почему-то всё может. Ганшин бы у него запросто руку перетянул, но Костя и пробовать не стал — вот ещё, детские игры. Самый сильный в палате Гришка Фесенко — Костя это первый определил. Он и ребятам сказал, когда заспорили, кто сильнее: «Заткнитесь. Гришка самый сильный». И потом заставил его сгибать и разгибать руку в локте, так чтобы перекатывался бицепс, сам пощупал и сказал: «Ого!»

Может, потому Гришка и стал ему служить? Он парень смирный, туповатый, ни рассказать ничего интересного не может, ни шуток не понимает. Мычит только добродушно: «Га, Костя…» Редко-редко вспоминает он Украину, дорогу под вётлами, тихую реку с песчаным плёсом собаку Бульбу, но рассказать толком не может. А вид имеет внушительный — большие тёмные глаза, чёрные волосы ёжиком, особенно когда грозно поднимается на локтях, чтобы припугнуть кого-то. С первого дня он с Костей неразлучен. Хотя Ганшину и чудно, чего Костя в нём нашёл? С Гришкой рядом лежать — как с тумбочкой, ни поговорить, ни поспорить.

В тот вечер, когда Костя начал рассказывать «Трёх мушкетёров», с ним рядом лежали Гришка и Игорь Поливанов, а уж Ганшин через койку. Книгу о мушкетёрах никто, кроме Кости, в палате не читал, хоть и были наслышаны о ней — она ходила у мальчиков старшего отделения, — и так обольстительно, таинственно и взросло звучало само её название!

Память Кости оказалась невероятной: он шпарил наизусть целыми страницами и, слегка заикаясь, воспроизводил диалоги. Так что когда Ганшин года два спустя прочёл книгу сам, то был разочарован: у Кости получалось лучше. Ах, если бы кто знал, что делалось с их душами в этом жидком свете коптилки! С расширенными глазами, полуоткрытым ртом, слушал Ганшин, как напутствовал д’Артаньяна его отец, как с письмом к капитану мушкетёров де Тревилю и матушкиным бальзамом в кармане он держал путь к воротам Парижа, как познакомился с Атосом, толкнув его в больное плечо, и как вступил в стычку с гвардейцами кардинала… Костя совершенно точно помнил, где кончается одна глава и начинается другая. Сделав внушительную паузу, он объявлял: «Конец седьмой г-главы. Восьмую — завтра, после ужина».

Ганшин готов был отдать всё, чтобы только слушать этот негромкий, с заиканиями голос и наслаждаться похождениями толстяка и хвастуна Портоса с его роскошной перевязью через плечо, красавца и женолюба Арамиса, благородного и холодноватого Атоса и самого д’Артаньяна, этого задиру и храбреца, с его верным слугой Планше. Как восхитительно звучали в Костиных устах разящие наповал фразы: «Хоть я приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манерам». Или: «Меня вы найдёте, не гоняясь за мной…» Или ещё: «Я не позволю вам смеяться, когда я этого не желаю». Из-за каждой реплики, как из-под плаща, торчал кончик обнажённой шпаги.

«Костя, Костя, — молили все, — ну, ещё главку, ну, ещё полглавки…»

Что за дураки, право, все они были, когда первые тёмные вечера орали песни хором, какие в голову придут: «Степь да степь кругом» или «Три танкиста». Костя не пел. Не потому не пел, что у него слуха не было. Просто он всё это презирал. И правильно. А как он посмеялся тогда над ними, когда, устав от игры в города («Анапа… Алупка… Анкара…» — что там ещё на «А» осталось?), кто-то предложил играть в цветы: «Все цветы мне надоели, кроме… розы». «В это девчонки в детском саду играют», — сказал он, презрительно сморщив нос, и всем стало неловко, игра оборвалась.

Да, тогда ещё не знали, как он умеет рассказывать! Первый же вечер с мушкетёрами всё переломил. Один Поливанов было закочевряжился. «А я тоже читал…» — вдруг не к месту объявил он. «Что читал? Что ты читал?» — накинулись ребята. «Ну эту, как её, „Тимура и его команду“». Даже Жаба засмеялся: «Подумаешь, ты ещё „Айболита“ скажи». И Поливанов сконфуженно замолчал.

День тянулся теперь пустой, бессмысленный, но наступал блаженный час вечера, и мушкетёры снова дрались на шпагах, представлялись королю, пировали в трактире, небрежно бросали на стол кошельки с луидорами, участвовали в таинственной интриге с миледи… Что там говорить, Ганшин был порабощён, завоёван Костей. Он смотрел на него восхищёнными, полными изумления глазами, готов был исполнить любое его желание, мечтал безотлучно быть при нём, как Планше у д’Артаньяпа.

Но роль Планше, по-видимому, уже была занята Гришкой, а сам Костя больше хотел казаться Атосом — насмешливым, недоступным, холодным, презирающим женщин, равнодушным к любому проявлению чувства. В порыве нежности Ганшин назвал его как-то «Костенька». Тот посмотрел на него удивлённо немигающим взглядом белёсых голубых глаз и сказал коротко: «Ты что, баба?»

В третий вечер Костю уже заранее упрашивали рассказывать подольше. Но то ли скучно ему стало, то ли не в настроении он был, только долго не соглашался начать и смягчился, лишь когда условились: по два щелбана за главу. Значит, если пять глав Костя расскажет, по десять щелчков каждому имеет право влепить.

Щелбаны были в палате расхожей монетой — на них спорили, их проигрывали, продавали. Костя не требовал платы немедленно, только вёл учёт доходам, и они росли с каждым вечером. Рассказывал же он всё менее охотно.

А тут Игорь Поливанов отколол номер. Ни с того, ни с сего подрался с Костей. Сам же накануне подарил ему полсерии «Авиапочты», привезённой ещё из Москвы. Марки эти всем нравились и считались редкими. Ну и что? Подарил и подарил. А Костя предложил ему простить 20 щелбанов за остальную часть серии, с самолётом «Максим Горький», да ещё отдавал «боевые эпизоды». У Кости ведь прежде ничего не было — ни открыток, ни марок, одни «боевые эпизоды».

Кажется, ещё в дороге он завёл себе папку — твёрдую обложку от общей тетради, куда собирал вырезки из газет. Старые газеты попадали к ребятам часто, и пока все ушами хлопали, он попросил у сестры ножницы и настриг множество статеек. Дороже всего шли в палате «боевые эпизоды», корреспонденции из Н-ской части действующей армии. Ценились и портреты героев-лётчиков Сафонова и Гастелло, карикатуры на Геббельса, а на обмен шла мелочь: телеграммы ТАСС о планах союзников, заметки об очередных свинских мероприятиях имперского ведомства пропаганды. За вырезки Костя установил недавно твёрдую таксу: он обменивал их на марки, на открытки с видами метро, Дворца Советов, а также картинами передвижников. И теперь ему очень хотелось иметь всю поливановскую «Авиапочту», а главное, длинную коричневую марку с «Максимом Горьким».

Но Игорь вдруг упёрся, Костя настаивал, Игорь отдавать не хотел. И, видя, что ничего не получится, Костя решил истратить десять законных щелбанов. Бил он их крепко, как следует, с сальцем, с оттяжечкой. А Игорь неведомо почему обиделся, стал кричать, что Костя бьёт нечестно, ударил его по руке. «Ах, так?» Костя достал из-под головы тощую волосяную подушечку и шмякнул Игорю по макушке. Игорь выхватил подушку и запустил её в угол, откуда не достанешь.

Ребята закричали возмущённо: это было не по правилам. Но тут внесли ужин. Костя часто замигал своими бесцветными ресницами и, внезапно что-то решив, сказал Игорю спокойно, слегка наморщив лоб: «Я научу тебя вести себя… Увидишь, что будет после ужина: — И, обращаясь к остальным, объяснил ледяным тоном Атоса: — Я должен рассчитаться с ним».

Поужинали. Няня собрала по постелям и унесла грязные миски. Все уж успели забыть об этой истории, и Игорь Поливанов беспечно обсуждал с Ганшиным, сколько пушек на «мессершмитте», когда Костя, незаметно подвинувшись на постели к самому краю, ударил Игоря кулаком по лицу. Игорь заорал, как ненормальный, кровь хлынула у него из носу, и он стал молотить руками по чём попало. Тем временем Костя уже отодвинулся от него и изобретательно защищался локтем. Ослеплённый яростью, Игорь не смотрел, куда бил, и больно попадал по железной планке кровати.

Все побросали свои занятия: Игорь с Костей сцепился — вот потеха! Но в палату уже влетела привлечённая криками Ольга Константиновна, маленькая суровая женщина в очках, дежурный врач, за нею бежала сестра с керосиновой лампой. Драка прекратилась. «Кто начал?» — резко бросила Ольга Константиновна, подойдя к кровати Поливанова. «Игорь начал! Он Костину подушку закинул», — закричали ребята. «Поливанов, да ты весь в крови… — ужаснулась Ольга Константиновна. — Это ты его, Костя?» — «Он сам полез», — пробурчал недовольно Костя. «А ты что скажешь, Сева?» — спросила она Ганшина.

«Ну, скажи ей, Севк, а, кто первый начал?» — сказал, всхлипывая, Игорь. Пытаясь утереться, он размазывал розовые сопли и слёзы по лицу.

Ганшин напрягся весь, и даже в сумраке заметно было, что он смутился, — так густо покраснел. «Я не видел», — едва выдавил он. «Мы видели, Игорь начал!» — заорали Гришка и Жаба. И Игоря выставили в другой ряд, к стене, а Ганшин встал теперь с Костей.

«Нехорошо, конечно, получилось с Игорем, — думал потом Ганшин. — Всё же самый старый санаторский друг». Все считали, что они не разлей вода. Поэтому Ольга тогда его и спросила. «Но ведь он правда первый полез», — утешал себя Севка.

С Игорем Ганшин дружил ещё с Сокольников, с первого дня, как Поливанова привезли в общую палату. Кто захочет с новичком стоять? И Игоря поставили между рядами. Все смотрели на широкоскулого белолицего мальчишку и ждали, чем он себя покажет? Он молчал. Стали играть в серсо. В Москве до войны была такая игра — бросали друг другу кольца и ловили их на деревянные рапиры, кто сколько нанижет. Новичок попробовал и осрамился: кольца одно за другим сыпались у него на пол и он беспомощно взмахивал рапирой, пытаясь поддеть лёгкий красный обруч. «Медведь», «жирюга», «неуклюжий» — мгновенно стала складываться и опасно затвердевать репутация новенького. «Со мной не ставьте», «Не хочу с неуклюжим», — слышалось с разных сторон. Тогда-то Ганшин с превосходством сторожила — он лежал уже почти год — сказал сестре: «Ставьте жирного ко мне». И не ошибся. Игорь знал наизусть много стихов и присказок, успел повидать такое, чего не видал Севка, был на сельскохозяйственной выставке, летал на парашюте с вышки в Парке культуры, и характер имел покладистый, лёгкий. Они подружились. И в эшелоне ехали рядом, и в Белокозихе попросились вместе, в одну палату…

«Да, нехорошо с Игорем вышло, — раздумывал Ганшин. — Он растяпа, конечно. И Костя здорово ему отомстил. „Я научу тебя вести себя“. И не подумать, что запомнил!» У Ганшина так не выходит — помедлил сдачи дать, а после уж и зла нет.

Игорь долго потом стоял один, закрывшись старым журналом «Вокруг света» — то ли перечитывал каждую строчку по десять раз, то ли так держал, и никто с ним не разговаривал. Как-то само собой вышло, что не разговаривал и Ганшин, хотя никому этого не обещал. Но вот дурашливый Жаба, забывшись, спросил что-то у Игоря, и Костя его таким взглядом смерил…

А душу Ганшина целиком захватил Костя. Ему хотелось улыбаться, как Костя, и так же морщить лоб. И он ловил себя на том, что он уже тянет слова и чуть заикается на концах фраз; он пытался освоить его магнетический, упорный взгляд и заучивал наизусть мушкетёрские фразы: «Вы звали меня, и я поспешил явиться…», «Мы будем иметь честь атаковать вас». Но в устах Ганшина они не имели, увы, и сотой доли того холодного обольстительного блеска, каким дышали эти слова с растяжечкой у Кости.

Да, это вам не ленивый Гришка, не шалый Жаба и даже не Поливанов — мямля, маменькин сынок, хоть и старый товарищ. Костя прав, что его проучил, всё же Игорь зазнался. Как он тогда некстати с «Тимуром» полез! Только неприятно, что так долго длится вся эта история; хорошо бы он скорее помирился с ребятами.

Костя простил Поливанова сам через неделю. Попросту, как ни в чём не бывало сказал вдруг: «Эй ты, квашеный нос, чего один там стоишь? Просись в наш ряд».

Накануне Игорю прислали из Москвы маленькую бандероль — открытки с портретами героев Отечественной войны, и они стали ходить из рук в руки по палате. Одну Игорь тут же проспорил Ганшину, ещё несколько променял Косте. «Кто не меняется — тот жила, а ты молодец», — сказал Костя, засовывая открытки в свой мешок. Теперь Поливанов стоял между Ганшиным и Жабой, и эти новые места утвердились в палате надолго…

«Да если вспомнить, неплохо жили и с коптилкой», — думал Ганшин. А свет над его постелью сиял настоящий, электрический, от какого давно отвыкли. Совсем как в Сокольниках.

Костя вынул из-под одеяла растрёпанный «Таинственный остров», Поливанов стал перебирать марки, разложив их на постели… «Не написать ли домой?» — подумал Ганшин.

Из мешка, висящего на спинке кровати, где хранится полотенце, он достал карандаш, четвертушку бумаги, подложил книгу, поставил её на груди и старательно вывел: «Дорогая мама! Как ты живешь? Я живу хорошо». Первые три фразы в каждом письме одинаковые, и о них не надо думать. А дальше что? «Директор подарил нашей палате лампочку…» Что-то не совсем гладко. К тому же первая строчка ровная, мелкая, вторая крупнее и вниз поехала, а дальше — совсем грязь. Ладно, письмо и до завтра подождёт. Ведь скоро ужин, потом придут гасить свет. Свет! И радость тёплой волной захлестнула Ганшина, из головы прошла по всему телу, по неподвижным ногам и растаяла где-то в кончиках пальцев. Как бы веселее провести оставшийся вечер?

Глава четвёртая

ШАРИК

о коридору гремят костыли, и в палату, приволакивая ногу в гипсовой шинке, входит Толяб, одетый во взрослую, когда-то синюю, застиранную пижаму с подвёрнутыми рукавами.

— Здорово, рёбушки! Лампочкой разжились?

Толик Белоусов, а по-санаторски Толяб, —

ходячий, он сейчас один ходячий во всём первом корпусе. Вообще говоря, счастливец, у него сущие пустяки — голеностопный сустав, а попросту ступня. Был процесс и в коленке, да ещё прежде затих.

Поставили Толика незадолго перед войной, но пока он учился ходить, началась эвакуация. Приехать за ним не успели. А он так ждал тогда выписки, да и правило в Сокольниках было: два месяца на костылях — и домой. Эх, о чём говорить.

Родом Толик из Иванова, мать на ткацкой фабрике работает, отца призвали в армию, осталась на руках матери младшая сестрёнка — куда ей ещё брать костыльника-сына? От матери Толик получил сюда одно только письмо-треугольник: она рада была, что Толик в Сибири, куда все эвакуированные едут, в тепле, в сухе, в безопасности от налётов, что его кормят бесплатно и держат под присмотром врачей. Чего ещё желать? Так Толик и остался ходячим при санатории.

А Толябом его вот отчего прозвали. На вытершихся овечьих шкурах, которые в санатории зовут

мехами— ими укрывают ребят в морозные ночи и когда на улицу вывозят, — на этих мехах пришиты метки с фамилиями владельцев. Обычно у всех фамилия написана, а на его меху почему-то: «Толя Б.». Кто-то заметил, посмеялся, и пошло: Толяб да Толяб.

В седьмой палате Толяба любят за добрый нрав, широкую улыбку и важные для ребят услуги. Вот и сейчас он явился не пустой, да забыл, с чем пришёл. Остановился, задрал голову и, улыбаясь во весь рот, стал глазеть на новую лампочку.

— Рот до ушей, хоть завязочки пришей, — поддразнила его ширявшая щёткой под кроватями тётя Настя.

Но ни капли не обиделся он на её слова и только пуще растянул губы.

Да и как ему не улыбаться? Мечта всех ребят — хоть на день, хоть на час поменяться с ним местами. Легко сказать — ходячий. А ходячий может любую вещь подать с подоконника, достать со шкафа и с пола поднять. Его можно попросить принести кружку воды из титана, стянуть «Пионерку» в учительской, раздобыть пару спичек. Он запросто разговаривает с ребятами из старшего отделения, все санаторские новости узнаёт первым. Он может подкинуть записку приятелю в изолятор или даже поговорить с ним из-за двери. Да мало ли что ещё может ходячий? Его счастью даже не пытаются завидовать.

Между полдником и ужином Толяб не сидит на месте, а курсирует из палаты в палату — меняться. Стоит плоской его фигуре на расставленных костылях появиться в дверях, и ребята бросают все дела. Глаза их магнитом притягивает к облезлой шахматной коробке, которую Толяб прижимает к костылю правой рукой; что-то погромыхивает и перекатывается в ней при каждом его шаге.

Неизвестно, где подобрал он, приспособив для своего промысла, эту доску с дырочками из-под дорожных шахмат. Прислонив костыли в стене и сев боком на чужую кровать, Толик бережно открывает её, и, бог мой, что предстаёт тогда взору! Глаза разбегаются, не знаешь, на что смотреть!

В груде ломаных спичек, спутанных ниток и разного мелкого сора лежат: стеклянная пробка от флакона духов, почти новый ластик, пилочка для ногтей, три белых пешки и чёрный конь, полдюжины оловянных солдатиков и среди них знаменосец, такой облезлый, что уже трудно угадать былой цвет его знамени; несколько карандашных огрызков, чиненных с двух концов, — простой, «Конструктор», и цветные — фабрики Сакко и Ванцетти. А кроме того — особо ценный, хоть и невзрачный с виду, чернильный карандаш, жестяная пряжка, красноармейская пуговица со звездой, катушка из-под ниток, высушенная бабочка «павлиний глаз», кусок изоляционной ленты и, наконец, прекрасная, с таинственным чёрно-серебряным нутром сгоревшая радиолампа. Что за удовольствие разглядывать и перебирать всё это добро под добродушное ворчание Толика: «Не лапай, не купил!»

На этот раз в коробке была новинка. Из особой тряпочки Толяб извлёк какую-то маленькую блестящую штуковину. Меж двух стальных ободков сидели, прижавшись друг к другу, как горошины в стручке, несколько крохотных, сиявших своими бочками шариков, — даже смотреть на них было весело. Захватив кружок посерёдке большим и указательным пальцами, Толяб крутанул правой ладошкой обод, раздалось тихое жужжание, шарики слились в одно сверкающее колесо. Ребята замерли.

— Шарик, — сказал Толик ласково, растянув улыбку, и пояснил для непонятливых: — Шарикоподшипник.

Ганшин махнул ему, приглашая к себе, и Толяб расположился прежде на его постели. Но Костя, приподнявшись на локтях, произнёс повелительно: «Толик, ко мне», и Толяб захлопнул доску с дырочками перед носом Ганшина. Он подхватил костыли и запрыгал к Костькиной постели. Костя долго и жадно крутил шарикоподшипник, потом копался в Толиковой коробке и вдруг ни с того ни с сего спросил:

— А сверла у тебя нет?

— Нет, — ответил Толик.

— А вроде было.

— Было да сплыло. Во второй палате на двух солдатиков и свинчатку сменял.

— Ну и дурак, я бы лучше поменялся.

— А что бы дал?

— Не твоё дело, — сказал Костя и взялся за книгу, давая понять, что разговор окончен. Он знал, что шарик ему не по карману.

— Толик, дай посмотреть. Толик, покажь, — неслось со всех кроватей.

Толяб открыл свой короб перед Гришкой, дал подержать шарик Зацепе, потом проковылял к Жабе и, наконец, снова очутился у ганшинской койки.

Щёки Ганшина пылали. Как только шарик оказался в его руках, его стало томить неудержимое желание во что бы то ни стало выменять его. Но с той единственной вещью, какой он мог прельстить Толяба, слишком трудно было расстаться.

Трёхцветный карандаш Ганшина знала вся палата. Снаружи карандаш сиял цветной радугой, а внутри по всей длине грифеля шли в нём синяя, красная и жёлтая полоски, так что довольно было лёгкого поворота в руке, и линия одного цвета незаметно переходила в другой. А как чудесно пахла по свежей очинке его розоватая древесина!

Карандаш был, понятно, московский, подаренный на прощанье дедом Серёжей в их последнюю встречу в Сокольниках. Всё, что вёз с собою Ганшин из Москвы, мало-помалу растерялось, переломалось и исчезло по дороге, а карандаш каким-то чудом остался. Ганшин берёг его, точил экономно, не давал никому, а с некоторых пор и сам вынимал лишь в редчайших случаях.

Случалось, Изабелла Витальевна, затеяв с ребятами рисовать, говорила, раздав клочки бумаги:

«Ганшин, а ну-ка дай Жабину свой карандаш подсинить море».

И Ганшин, вздохнув, лез на самое дно сумки, привязанной к спинке кровати, и из-под скомканного полотенца вынимал свою драгоценность.

Но теперь ему до смерти захотелось иметь подшипник, так что даже и карандаша не жаль было.

— Давай меняться, — решился он наконец. — Ты мне шарик, а я тебе мой карандаш. (Что такое

его карандаш, объяснять было лишнее.)

— Покажь, — согласился Толяб с миной полного равнодушия. Небрежно повертел карандаш в руках и засунул в отвислый карман пижамы. — Сойдёт. А ещё что?

— Как ещё? — возмутился Ганшин. — Да другого такого и в Москве не достанешь. Если хочешь знать, дедушке его на выставке подарили… это на образец. Таких, может, всего сто штук сделали. Наркомовский карандаш. — Ганшин готов был зареветь с досады и оттого незаметно для себя начал привирать. — Это ты должен мне придачу! — крикнул он Толику.

— Как бы не так, — сказал Толяб, угрожая опустить подшипник в свой бездонный карман. — Не пойдёт. Гони приплату. Беру карандаш и… и ещё что-нибудь.

Что именно, он не успел придумать. Все знали, что жадным Толяб не был. В прошлый раз, например, он променял Гришке целёхонький спичечный коробок с засушенным жуком на такое барахло, как ножка сломанного циркуля. Но меняла должен меняться, и сейчас по всему было видно, что он не уйдёт, не совершив сделки. Ганшин предложил было конский волос, но Толяб поднял его на смех.

— Карандаш и десять колоний с зубчиками, — твёрдо произнёс он.

— Держи карман шире, — обиженно возразил Ганшин, но, помедлив, полез в сумку.

Он вытащил конверт с марками и, выбирая экземпляры поплоше, заляпанные штемпелями и с порванным краем, отложил на одеяле десять штук. Марок жаль, но отступиться от шарика уже не было сил.

— Хоть бы одну французскую колонию дал, жила, — вымогал Толик.

— Так и быть… — И, опасаясь, как бы Толяб не передумал, Ганшин прибавил к отложенной кучке марок треугольный Камерун.

С широкой, добродушной улыбкой Толик сгрёб марки. Теперь шарик поступал в безраздельную собственность Ганшина. Пять пар глаз ревниво наблюдали исподтишка за этой сделкой.

Толяб захлопнул доску с дырочками, взял костыли и, поджав загипсованную ногу, поскакал, не попрощавшись, в другую палату — хвалиться ганшинским карандашом.

А Ганшин с упоением крутил подшипник, наслаждаясь лёгким, покорным его движением, и долго вслушивался, поднеся к самому уху, как звенит и замирает чудесный звук.

В палате кто читал, кто крутил завязки от фиксатора. Жаба просто руками мотал без дела, раскачивая кровать. Гришка выслеживал на стене сонную муху. Но Ганшин знал, что это безразличие напоказ: всех точила немая зависть.

— Дай покрутить, — не выдержал первым Гришка.

— Ишь какой умный, сам хочу, — ответил Ганшин и, смягчившись, прибавил: — Завтра буду по очереди давать.

Костя ничего не спросил, не попросил. Он делал вид, что погружён в «Таинственный остров», но глаза его равнодушно бежали по строчкам, а в ушах тихо и сладко жужжал шарик. «Ещё посмотрим, Гашка», — с неопределённой угрозой подумал он.

Принесли ужинать. Тётя Настя раздала пшёнку. С электричеством ели быстро, собрали тарелки, и ночная сестра пришла выключать свет.

Ганшин долго лежал в темноте с открытыми глазами, чувствуя согревшийся в ладони гладкий металлический кружок. Потом осторожно, чтобы не уронить на пол, просунул руку в сумку над изголовьем и положил своё сокровище в самый дальний угол.

Через минуту он спал.

Глава пятая

ЭКЗЕКУЦИЯ

ет хуже, как проснуться среди ночи. Если болит, то кажется, болит раз в пять сильнее, чем днём. А-а, эта подлая боль — тянущая, далёкая, сладкая, настораживающая, — она идёт от колена к бедру и замирает где-то в суставе. Напряжение мышц — и вдруг острый, пронзительный укол, насквозь пробивающий кость, а потом опять тихое, сладкое побаливание… Боишься шевельнуться и ждёшь этого мига — спазм мышц, укол, ещё один, целая серия пронзающих ударов… И снова отпустило, надолго ли?

Но сейчас не болит, нет, а просто тоскливо, страшно. И время зимой не угадаешь — то ли всего час проспал, то ли утро уже. Одна полоска света падает через окно от фонаря. Наверное, снегом его залепило, еле видно сейчас, и только по белёной печи ходят отражённые тени, качаются.

А в коридор дверь приоткрыта, но там полная тьма. Лампу керосиновую, что стоит на тумбочке в коридоре, ночная сестра к себе забрала.

Если долго лежать и не спать, изо всех углов начинает лезть что-то чёрное, лохматое, крадётся под кроватями и будто чьи-то глаза молча следят за тобой. Ты шевельнёшься, и он шевельнётся… Фу-ты, это Гришка на койке повернулся. И опять тишина. Посапывают ребята. Засыпаю… Засыпаю… Шрк, шрк, шрк… Что это? Ганшин чуть приподымает голову над подушкой. А вдруг кто под Костину кровать забрался и сидит там, караулит? От одной этой мысли сразу сон пропал. Разбудить, что ли, Игоря?

Ганшин нарочно стукнул рукой по спинке кровати. Скрежет прекратился. Потом опять зашуршало и зацарапалось что-то внизу. Шрк… шрк… «Крыса, наверное», — догадался Ганшин и выдохнул с облегчением. Мерзость, конечно, но крыс в палате не боялись. Это девчонки визжат, как увидят. А ребята нет. На прошлой неделе гоняли одну по углам, били подушками, плётками, Жаба шахматную доску в неё запустил — как ошпаренная в коридор вылетела… Затихло вроде. Может, и не крыса, просто кошка под полом ходит.

Вдруг пахнуло сквозняком, стало тоненько подсвистывать что-то, и тёмная дверь в коридор сама закачалась, заходила… Неприятно всё же. «А вдруг на санаторий нападут? — спросил кто-то беспокойно внутри у Ганшина. — А зачем? — рассудительно возразил ему Ганшин. — А так просто, ребят поубивать. На селе вон, Маруля говорила, мужик трёх человек топором изрубил и в сугроб закопал, а зачем, так и не допытались…»

Но это было уже слишком — сон пропал. «Баба, дурак, — попробовал пристыдить себя Ганшин, — узнал бы Костя, по головке не погладил». Спать, спать, спать… Вспомнить про что-нибудь хорошее — про шарик или как на Рыжухе ездил — и спать. Говорят, если считать до ста, только медленно-медленно, верное дело уснёшь. «Раз… два… три …надцать… четырнадцать, пятнадцать…» И, положив голову набок, а правой рукою зажав ухо, Ганшин стал засыпать. Уже сквозь сон он слышал, как кто-то рядом звал няню, но не открыл глаза, а только подумал, довольный: «Я сплю».

Няню звал Зацепа. Он проснулся в полной тьме от неприятной тяжести и шевеления в животе, понял, что ему нужно судно, и испугался. Будить ребят? Кричать няню? Позор, позор! Он ещё пробовал уговорить себя потерпеть, не думать об этом, может, отпустит. Но внизу живота что-то бурчало, сжималось, ворочалось глухо и требовало немедленного выхода наружу.

— Няня! — по-цыплячьи, будто пробуя голос, позвал Зацепа.

Зов его странно прозвучал в мёртвой тишине палаты и, обежав спящие углы, даже не вышел в коридор. Только засопел и повернулся на своей койке Севка Ганшин. Зацепа решил было ещё терпеть, но схватывало всё резче, неотвратимее.

— Няня! — снова вскрикнул он негромко и жалобно, всё ещё робея и боясь разбудить ребят.

Но мёртво было в коридоре. Не шаркали издали валенки, не гремело эмалированное судно, не носилась светлая тень от трёхлинейной лампы.

— Няня, няня! — кричал он, уже не стыдясь, в голос. Капли холодного пота выступили у Зацепы на лбу.

Зашевелился Костя и сказал спросонья:

— Орёшь, как дурак.

Но Зацепе было уже всё равно.

А нянька не шла. Она, наверное, поднялась на второй этаж, в старшее отделение, и не могла там его услышать.

Зацепа ещё позвал её надрывно, визгливо — и вдруг смолк. Из него неудержимо хлынуло прямо в пелёнку, постеленную в гипсовой кроватке, и он замер в ужасе, с колотящимся сердцем. Всё. Больше он не кричал, а лишь высвобождал из-под себя пелёнку, стараясь не запачкать простыню.

Он не заснул уже до утра, поминутно воображая, как явится дневная смена, тётя Настя войдёт с утками, сбросит с него одеяло. И все станут смеяться над ним, и сестра будет ругать, что не позвал вовремя, и, может быть, скажут на пятиминутке, что за ночь ничего существенного не произошло, но такое, мол, неприятное происшествие: Зацепин, которого только что перевели в седьмую палату,

обложился.

Он дождался звонка и, когда заспанная нянька, щёлкнув выключателем и сама щурясь от электрического света, подошла к его постели, потянул её за рукав.

— Вот, — сказал Зацепа, бледный, с несчастной, гадкой улыбкой, — возьмите, — и протянул из-под одеяла тяжёлый мокрый узелок.

То-то было потехи до завтрака: Геббельс обложился! Жаба показывал, кривляясь, как тот тужится. Костя говорил, что Зацепа не дал ему спать. И Ганшин не удержался и под общий смех изобразил, как Зацепа орал, будто чокнутый.

— Эй вы, дураки, — вдруг как сорвался новенький. — Я посмотрю на вас, как ваш Костя обо…ся.

В первую минуту все точно онемели.

— Что-о? — только и спросил Костя.

— Обзывается, — заёрзал Жаба. — Наказать, наказать Геббельса!

— Придётся наказать, — холодно подтвердил Костя, а Гришка уже вытягивал из-под матраса ловко упрятанную там плётку.

Плётки эти — последнее увлечение седьмой палаты. Забыли уж, кто первый научил вытаскивать твёрдую кручёную нитку из ленты подножников и сплетать её в три хвостика косицей. Косиц надо наделать несколько и из каждых трёх — косу потолще. Потом к короткой палке-кнутовищу прикрепить — вот и плётка.

Лучшая плётка была у Гришки. Хлопнешь в воздухе, как выстрелит. Кто смотрел «Последний табор»? Там на плётках до полусмерти бились. В палате-то ими стегались больше в шутку, дурачась, но вот и для дела пригодилась.

Костя распорядился: Жабе прикрыть ногой дверь и стоять на шухере, Гришке — начинать… Тётя Настя с Евгенией Францевной возились на процедуре в девчачьей палате, и всё тихо было.

Оттолкнувшись от стены сильными руками, Гришка выехал из ряда, и над спинками кроватей с посвистом и красивым щелчком в конце пролетел первый удар кнута. Зацепа дёрнулся, закрыл голову руками, но плётка не доставала.

— Кати его ближе, ребята. Ганшин, помоги, — приказал Костя.

В первую минуту Ганшину стало жаль новенького: его беспомощности, головёнки с шишками, замазанными зелёнкой. Но стыд перед Костей спас его: не хватало нюни распустить из-за Геббельса. Да и Зацепа был так ничтожен, так тонко пищал и неумело защищался, что чувство гадливости к нему заглушило жалость, и Ганшин стал помогать Жабе вытащить кровать новенького на середину.

Кнут засвистел снова. Гришка бил ровно, методично. Зацепа неловко закрывался, взвизгивал, когда Гришка попадал по рукам. Он с головой забился под одеяло, но плётка доставала и там, больно просекая нетолстую ткань.

Крики Зацепы подогревали Гришку. Он уже играл с ним под хохот палаты. Щёлкал бичом в воздухе с оттяжкой, говорил: «Ну, будет», и едва Зацепа решал, что беда миновала, и вылезал из-под одеяла, Гришка врезал ему смаху по рукам-палочкам, по уродливой, в пятнах зелёнки, голове, по чему попало.

— Проси пощады, — спокойно и веско сказал Костя.

Руки Зацепы покрылись красными вздувшимися полосками, сбоку лба был заметен розовый кровоподтёк, а он всё не сдавался.

— Атанда, — задушенным голосом вдруг крикнул Жаба. И мгновенно сильным движением рук Гришка вернул свою кровать на место и стал быстро сматывать плётку.

Тётя Настя вошла со шваброй, с которой текла вонючая хлорка, и остановилась в дверях.

— Что это у вас, ребятушки, будто Мамай прошёл, — сказала она громко и нараспев. (Значит, не заметила.)

— А мы немножко… играли, — фальшиво протянул Жаба.

И тут её взгляд упал на Зацепу. Одеяло у него сбилось, открыв голые тощие ноги, простыня свисала до полу, а кровать, которую она сама недавно аккуратно придвинула к стене, стояла как-то боком, отъехав от печки.

— Вот так новенький, — изумилась тётя Настя. — Только привезли на место — ночью обложился, а днём фулюганит. Вы проучите его, ребята. Так нельзя.

— Вот мы и учили, тётя Настя. А он — Гебус и всё врёт, — обрадовался Жаба.

— Они, они… — захлебнулся слезами Зацепа и больше ничего не сумел сказать.

— Ну, ты что, дурачок, — сжалилась над ним тётя Настя. — Давай я тебя на место поставлю. И кто так тебя изукрасил? То зелёный, то красный, ровно семафор.

Костя уткнулся в книгу, Гришка отвернулся к балконной двери (кнут был надёжно упрятан под матрац) и делал вид, что рассматривает узор на стекле.

— Он сам, — крикнул Жаба.

— Я сам, — еле слышно согласился Зацепа.

Глава шестая

УРОК ИСПАНСКОГО

естра Оля, молодая, белолицая, дежурила с няней Марулей, то ли мордовкой, то ли татаркой. В её дежурство процедуры после завтрака — тряска постелей, перекладывание в гипсовой кроватке, посыпание спины тальком, чтобы пролежней, упаси бог, не завелось, — проходили быстрее, незаметнее. «Ну ты, чурбачок, поворачивайся», — скажет, бывало, Оля добродушно и по спине пришлёпнет. Не то что Евга — стоит-стоит над тобой минут пятнадцать, сбросив одеяло и простыню, и всякую завязку общупает, каждую складочку разгладит, пока не спохватится, что в палате холодно. А у Ганшина уж мурашки по всему телу.

Оля ходила всегда в чистом халате и крахмальной косынке, легко на всех обижалась, нервничала, и нянька Маруля, мешая русские слова с незнакомыми, объясняла это так, что она мечтает о мужчинах. За ней недавно ухаживал один раненый лейтенант, вышедший из госпиталя, но ничего из этого не получилось. Может быть, потому, что она перестарок, двадцать шесть уже. «Любовь — это не шутка-утка, — говорила, посмеиваясь себе под нос, Маруля. — А вообще бакши — хороший девка».

Последнее время заметно было, что к Оле неравнодушен и даже

заигрывает пионервожатый Юрка Гуль. Заходя в палату, он пытался приобнять её, а она сердилась и била его по рукам. И круглое, белое лицо её с удивлённым выражением бараньих глаз освещалось смущённой улыбкой.

Оля переворачивала Жабина, когда в палату вошла с книгами под мышкой, в накинутой на плечи шубейке Зоя Николаевна. Ганшин знал её ещё с Москвы, она учила географии и немецкому старших мальчиков. В эвакуации же её ставили и дежурным воспитателем.

Немолодая, сухощавая, вечно в одном и том же коричневом платье, свисавшем чуть не до полу под медицинским халатом, Зоя Николаевна, это знали все, была мягка и незлобива. Когда её сердили, она огорчалась, начинала беспомощно трясти пепельно-седым пучком волос и шепелявить больше обычного: «Разве так можно себя вести? Вы хулиганничаете. Это, это…» — и захлебывалась в негодовании. Наказать она не могла, даже отчитать толком не умела, зато знала много интересного. Рассказывала о капитане Куке, о плаванье Лаперуза, и слушали её, как сказку.

Сочувствие ребят вызывала она ещё и своей бедой, о которой говорили шёпотом. На войне с белофиннами убили её единственного сына. Он пошёл на фронт, едва кончив институт.

Ганшин навсегда запомнил один странный вечер по пути в эвакуацию, на какой-то террасе, где они лежали во Владимире. Была морозная ночь последних дней октября, с инеем на пожухлой траве. Только что объявили отбой воздушной тревоги. Ни огонька вокруг: в городских домах плотно спущены чёрные бумажные шторы, завешены одеялами окна главного корпуса. И как-то особенно ярко сверкали в холодной ночи звёзды. Кутаясь в шубейку с драной лисой, Зоя Николаевна сидела на краешке его постели и учила, как найти созвездие Кассиопеи: «Ну, куда же ты глядишь? Во-он, такая яркая звёздочка, и возьми чуть левее — вторая. А потом вниз, и от неё снова вверх». И вдруг он увидел над откосом перевёрнутую и растянутую букву «М», и удивился, как не замечал её прежде.

Молчание этой ночи навевало чувство страха и покинутости, одиночества в бесконечных чёрных пространствах. Сердце его колотилось. Он спросил Зою Николаевну, есть ли жизнь на звёздах. Она стала объяснять. И вдруг сказала: «Я верю, что и Витя где-то там». Витя был её убитый сын. «Зоя Николаевна, разве мы не умрём?» — спросил Ганшин с колотившимся сердцем. Этот вопрос тайно мучил его, временами уходя и снова прокалывая острым испугом, ещё с московского изолятора, где он, впервые оставшись совсем один, недвижимый, в своём глухом гипсе, трое суток проплакал по дому, по маме, неведомо зачем покинувшей его и отдавшей в больницу, и вдруг испугался смерти. «Кто как верит… Я верю в бессмертие души, — сказала Зоя Николаевна и отвернулась. — Ну, это, может быть, неправильно, Сева, — тут же спохватилась она. — Наука говорит нам…»

Но было поздно: её слова засели в голове Ганшина и ещё недавно, в знак особого доверия, он поделился ими с Костей. «Ну и что? Барахло всё это. А ты поверил? Просто, значит, она монашка, в бога верует». Ганшин смутился. Он и сам немного подозревал, что Зоя Николаевна заливает, и испытал от слов Кости чувство освобождения.

Теперь Зоя Николаевна стояла у печки рядом с постелью Зацепы и ждала, когда станет тихо. Ребята замолчали. Лицо её приняло непривычно строгое выражение и, не подымая глаз от пола, как это случалось с ней, когда она была чем-то поглощена, объявила:

— Наконец, ребята, мы начинаем нормальные школьные занятия. Будем стараться подтянуть всех к программе четвёртого класса. Вы должны напрячь свою волю, собраться, чтобы с самого начала ничего не пропустить. Четвёртый класс такой ответственный! Сейчас я проверю вас по арифметике, а потом, если успеем, обсудим, как быть с иностранным языком.