Люди долга и отваги. Книга первая

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Советский народ с огромным воодушевлением работает над претворением в жизнь исторических решений XXVI съезда КПСС. Все патриотические начинания и свершения, смелые замыслы и дерзания миллионы трудящихся посвящают своей Родине, ее дальнейшему процветанию, укреплению могущества и обороноспособности.

Советская милиция рождена Октябрем и по праву называется его детищем. Вся ее история неотделима от истории нашей страны, от жизни и труда великого советского народа. И в труднейший период первых дней революции, гражданской войны и иностранной военной интервенции, и в годы первых пятилеток милиция Страны Советов бдительно и самоотверженно несла свою нелегкую службу. Ее сотрудники постоянно проявляли высокую революционную сознательность и беспредельную преданность Коммунистической партии и трудовому народу. В ее первых рядах всегда шли коммунисты.

История сохранила для нас архивные документы, ярко свидетельствующие о мужестве, самопожертвовании наших предшественников — милиционеров того героического времени.

«Все, что добыто в Октябре морем крови и жизнями многих тысяч лучших сынов трудовой России, …отдается под охрану тебе, красный милиционер!» —

так говорилось в одном из первых приказов Народного комиссариата внутренних дел. Как высочайшее доверие партии, как священный долг перед народом восприняли этот наказ московские милиционеры Егор Петрович Швырков и Семен Матвеевич Пекалов, геройски погибшие в схватке с бандитами 4 апреля 1918 года. Благодарные жители столицы похоронили своих защитников у Кремлевской стены.

В отчете Московского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 31 октября 1918 года указывалось:

«Всего в губернии состоит на службе в милиции 1358 человек, почти все грамотные. В политическом отношении вся милиция стоит на платформе Советской власти и готова прийти на помощь рабоче-крестьянскому правительству».

Нельзя без волнения читать и такой документ, как решение собрания личного состава Серпуховской уездной милиции, принятое 6 ноября 1920 года:

«Мы, милиционеры Серпуховского уезда, постановили поклясться стоять на страже завоеваний Октябрьской революции и зорко следить за всеми, осмеливающимися выступать против Советской власти, бороться до конца и твердо держать Красное знамя Всемирной революции.

Да здравствуют плотные ряды советской рабоче-крестьянской милиции!»

И это были не просто слова и громкие фразы. Каждая буква в этих документах была подтверждена отвагой и кровью первых работников милиции. Их величие и бессмертие в том, что они были в первых рядах борцов за социализм, первыми, кто смело шел на защиту интересов государства и трудового народа.

Именно в те суровые годы рождались и выковывались славные героические к боевые традиции советской милиции, креп моральный и революционный дух ее личного состава.

Деятельность милиции по борьбе с бандитизмом и кулачеством получила высокую оценку Советского государства. В октябре 1922 года декретом ВЦИК право награждения орденом Красного Знамени было распространено и на работников милиции, проявивших храбрость и мужество в борьбе с врагами народа.

В период строительства социализма, в годы предвоенных пятилеток милиция успешно обеспечивала социалистический общественный порядок, участвовала в осуществлении генеральной линии партии.

Сотрудники милиции под руководством партийных организаций участвовали в строительстве социалистической индустрии, создавали новые города, вместе с партийными активистами укрепляли колхозы, самоотверженно боролись с кулачеством, грудью защищали Советскую власть и социалистическую собственность. Неизменно рос авторитет работников милиции.

Великий советский писатель Алексей Максимович Горький писал в те годы:

«За милицейской службой и за милиционерами я наблюдаю давно и убедился, что они действительно являются друзьями народа, они вложили всю свою душу в святое дело защиты обиженных, они являются помощниками тем, где от милиции требуется помощь».

Встав на защиту Родины, завоеваний пролетарской революции, солдаты правопорядка вписали яркую страницу в летопись борьбы с гитлеровскими захватчиками. Многие работники милиции за мужество в боях с врагом, за самоотверженный труд в тылу награждены высокими правительственными наградами. Золотой Звездой Героя отметила Родина подвиг начальника Рузского районного отдела НКВД Сергея Ивановича Солнцева, одного из руководителей подмосковных партизан, павшего смертью храбрых; начальник Сухиничской районной милиции Ефим Ильич Осипенко был награжден орденом Ленина и партизанской медалью № 1.

Доблестно сражались работники милиции под Москвой и на Волге, на Дону и Курской дуге. Многие из них участвовали во взятии Вены и штурме Берлина. Тысячи из них награждены орденами и медалями СССР.

Ответственную службу несла милиция и в тылу. Она обеспечивала эвакуацию населения, заводов и фабрик в глубь страны, охраняла промышленные объекты, транспорт, связь, занималась обезвреживанием диверсантов и шпионов. Милиционеры активно помогали в ликвидации последствий бомбежек, тушили пожары, спасали людей и имущество, поддерживали надлежащий порядок.

Верные идеям Октября, заветам великого Ленина, солдаты порядка в тылу и на фронте внесли немалый вклад в достижение победы над врагом.

В освобожденных от оккупантов городах и селах восстанавливалась Советская власть. Все возвращалось к нормальной жизни. Важную роль в этом играли работники милиции. Они вместе с войсками вступали в населенные пункты и активно боролись за ликвидацию последствий бесчинств фашистов, организовывали поимку изменников и предателей Родины.

После окончания Великой Отечественной войны, в период восстановления и развития народного хозяйства, работники органов внутренних дел делали все, чтобы быстрее залечить раны, нанесенные войной.

И так на любом отрезке истории нашего государства советская милиция — всегда в неустанном труде, всегда в беззаветном служении делу Великого Октября, делу Коммунистической партии. В этом — источник ее силы, неиссякаемый родник народного доверия. Милиция комплектуется представителями рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции. Лучших своих представителей посылают трудовые коллективы на службу в милицию, давая им наказ стойко стоять на страже интересов трудового народа.

Рожденные в незабываемые дни Октября, прошедшие закалку на прочность в суровые годы гражданской войны, закаленные в напряженных мирных буднях и в период Великой Отечественной революционные, боевые и трудовые традиции советской милиции продолжаются и развиваются в сегодняшних делах ее сотрудников. Как эстафета поколений, они переданы молодым сотрудникам органов внутренних дел, которых по праву называют будущим советской милиции.

Приятно также отметить, что многие из молодых с первых дней службы стремятся быстрее овладеть азами милицейской профессии, к исполнению сложных и ответственных обязанностей относятся инициативно и творчески, смело и наступательно. Да иначе и быть не может. Ведь молодежь — это любознательность и кипучая энергия, обостренное чувство справедливости и юношеская смелость в постановке и решении самых сложных оперативно-служебных задач. А это как раз те качества, которые в сочетании с богатейшим профессиональным опытом наших ветеранов помогают успешно выполнять решения партии в деле укрепления общественного порядка и законности.

А сколько примеров, когда посланцы трудовых коллективов показывают себя людьми с горячим сердцем, холодной головой, чистыми и крепкими руками, надежными товарищами и верными друзьями.

Из кратких сообщений газет, радио, телевидения мы уже привыкли узнавать о мужестве, доблести, бдительности и благородстве сотрудников различных подразделений и служб милиции. Не только защитить законные интересы граждан, но и оказать помощь человеку в разрешении обыкновенных будничных дел для многих из них стало не просто исполнением служебных обязанностей, а внутренней нравственной потребностью. Многим советским людям известны имена москвича А. Попрядухина, удостоенного звания Героя Советского Союза за мужество и отвагу, проявленные при задержании особо опасных вооруженных преступников, старшего инспектора уголовного розыска из Белоруссии А. Чумакова, награжденного орденом Красной Звезды, других работников милиции, которые в мирные дни совершили боевые подвиги.

Вниманию читателя предлагается сборник очерков и рассказов, авторы которых рисуют целую галерею чутких к чужой беде людей, людей, посвятивших всю свою жизнь нелегкой службе в милиции. Читатель имеет возможность познакомиться с участковыми инспекторами и следователями, работниками уголовного розыска и госавтоинспекции, криминалистами и постовыми милиционерами. Одних из них мы видим в первые годы Советской власти. Другие предстают перед нами в годы первых пятилеток, в период коллективизации и индустриализации страны. О третьих авторы рассказывают как об участниках Великой Отечественной войны. Многие очерки, рассказы и повести посвящены работникам милиции наших дней. Содержание сборника позволяет читателю проследить через конкретных лиц историю создания, становления и развития советской милиции.

Все материалы написаны разными авторами. Среди них мы видим профессиональных литераторов и известных журналистов, заслуженных ветеранов милиции и работников органов внутренних дел, охраняющих общественный порядок и в наши дни. Многие из очерков и рассказов уже публиковались в различных журналах и газетах. Есть и написанные специально для сборника. Все они, естественно, различны по языку, манере повествования, художественному уровню, другим изобразительным средствам. И в этом, пожалуй, главное своеобразие, главное достоинство сборника. Знакомство с его содержанием дает возможность читателю зримо представить коллективный образ работника советской милиции.

Конечно, в работе милиции не все гладко. В ее деятельности есть и некоторые недостатки. Еще встречаются факты невнимательного отношения отдельных сотрудников к просьбам граждан, неоперативного реагирования на их законные требования и претензии. Есть немало и других недостатков. Всему этому в органах внутренних дел дается острая, принципиальная оценка. Меры по ним принимаются решительные и бескомпромиссные. И это понятно, ибо поставленные партией на передний край борьбы за образцовый общественный порядок работники милиции должны в первую очередь сами быть примером строгого соблюдения социалистической законности и норм коммунистической морали.

Сегодня перед сотрудниками советской милиции поставлены новые ответственные задачи. Они вытекают из решений партии, Советского правительства, и в частности — ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, положений и выводов, содержащихся в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Ю. В. Андропова по вопросам укрепления дисциплины и правопорядка.

На июньском (1983 г.) Пленуме Ю. В. Андропов говорил:

«Нормальный ход нашего общественного развития немыслим без строжайшего соблюдения законов, охраняющих интересы общества и прав граждан… Защита интересов народа — это одна из основ нашей социалистической демократии».

Работники органов внутренних дел воспринимают это указание как требование партии усилить борьбу с преступностью, надежно охранять и всемерно укреплять общественный порядок. Для успешного решения этих задач Коммунистической партией и советским народом созданы все условия. Органам внутренних дел обеспечена самая необходимая помощь и поддержка со стороны всего общества. Вместе с работниками милиции ежедневно на охрану общественного порядка выходят десятки и сотни тысяч добровольцев из числа самих трудящихся и населения — добровольных народных дружинников.

Словом, в стране делается все для того, чтобы «солдаты правопорядка», как теперь часто называют в народе работников милиции, выполняли возложенные на них обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне. И работники органов внутренних дел, сознавая свою ответственность перед народом, под руководством партии настойчиво работают над искоренением всего того, что мешает советским людям спокойно трудиться и отдыхать.

Ее личный состав полон решимости с честью выполнить задачи, поставленные перед ним партией и народом.

Б. К. ЕЛИСОВ,

заместитель министра внутренних дел СССР

РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЕ

Владимир Маяковский

СТОЯЩИМ НА ПОСТУ

(Из стихотворения)

Жандармы вселенной,

вылоснив лица,

стоят над рабочим:

— Эй,

не бастуй! —

А здесь

трудящихся щит —

милиция

стоит

на своем

бессменном посту.

Пока

за нашим

октябрьским гулом

и в странах

в других

не грянет такой, —

стой,

береги своим караулом

копейку рабочую,

дом и покой.

Пока

Волховстроев яркая речь

не победит

темноту нищеты,

нутро республики

вам беречь —

рабочих

домов и людей

щиты.

Храня республику,

от людей до иголок,

без устали стой

и без лени,

пока не исчезнут

богатство и голод —

поставщики преступлений.

Враг — хитер!

Смотрите в оба!

Его не сломишь,

если сам лоботряс.

Помни, товарищ, —

нужна учеба

всем,

защищающим рабочий класс!

Голой рукой

не взять врага нам,

на каждом участке

преследуй их.

Знай, товарищ,

и стрельбу из нагана,

и книгу Ленина, и наш стих.

Слаба дисциплина — петлю накинут.

Бандит и белый

живут в ладах.

Товарищ,

тверже крепи дисциплину

в милиционерских рядах!

Пока

за нашим

октябрьским гулом

и в странах других

не пройдет такой —

стой, береги своим караулом

копейки,

людей,

дома

и покой.

Владимир Малыхин

ТОТ ЖЕ РАБОЧИЙ, ТОТ ЖЕ СОЛДАТ…

Ночью с Финского залива ветер гнал на Петроград тяжелые, набухшие тучи. По пустынным улицам шагали патрули, вооруженные солдаты и красногвардейцы дежурили на перекрестках у полыхавших костров.

Еще затемно город разбудили гудки. Протяжные и прерывистые, они неслись с заводских окраин. Красный Питер в опасности! К городу двигались казачьи части генерала Краснова во главе с низвергнутым «временным правителем» России Керенским: он готовился въехать на белом коне в столицу. В Петрограде поднимала голову контрреволюция.

Гудки звали к отпору врагу. По этому сигналу людской поток заполонил рабочие районы. Мужчины, женщины, подростки с лопатами и заступами направлялись рыть окопы, возводить укрепления. На тачках везли мотки колючей проволоки. Ощетинившиеся штыками, отряды рабочих шли вместе с армейскими частями. С грузовиков смотрели пулеметы, гремели на выщербинах мостовых зарядные ящики орудий.

Многотысячный неумолчный поток этот катился на юг и юго-запад, к Московской заставе, мимо серых домов со стенами, обклеенными воззваниями, приказами, прокламациями.

«Настоящим гор. Петроград и его окрестности объявляются на осадном положении. Всякие собрания и митинги на улицах и вообще под открытым небом запрещаются впредь до особого распоряжения».

И рядом:

«Граждане!

Военно-революционный комитет заявляет, что он не потерпит никаких нарушений революционного порядка…

Воровство, грабежи, налеты и попытки погромов будут строго караться…

Следуя примеру Парижской коммуны, комитет будет безжалостно уничтожать всех грабителей и зачинщиков беспорядков…»

…Шел третий день после победы Октябрьской социалистической революции.

В этот день Народный комиссариат внутренних дел издал Декрет о создании рабочей милиции.

Милиционер первых дней Советской власти — тот же красногвардеец, «человек с ружьем». Рабочий Путиловского или Балтийского завода, он уходил на приблизившийся к Петрограду фронт, стоял на посту у Смольного, патрулировал по улицам и охранял разводные мосты на Неве. Он разоружал юнкеров, арестовывал саботажников и спекулянтов, задерживал налетчиков, бандитов. Насаждал новый, революционный порядок.

Первые формирования советской милиции, как и Красной гвардии, это десятки, взводы, дружины, батальоны. В строю ли, на часах ли, не отличишь милиционера от красногвардейца — те же перекрещенные пулеметные ленты поверх одежды. Разве только на рукаве полыхнет красная повязка с буквами «Р. М.» (Рабочая милиция).

Милиционер — тот же рабочий, тот же солдат…

Афанасий Карпюк, унтер-офицер, уволенный из запасного полка, пришел в милицию после февральской революции.

Случилось так.

Армейское начальство старалось сохранить в Петрограде благонадежные части. Тех солдат и нижних чинов, кто был революционно настроен, отправляли с маршевыми ротами на фронт. Отправили бы и Карпюка — его уже внесли в список, — но председатель полкового комитета сказал ему: «Иди в санитарную часть, пережди». Афанасий, жалуясь на рану, полученную год назад на германском фронте, пролежал полторы недели в лазарете. Вернулся в казарму, когда маршевая рота уже ушла. Начальство, однако, распорядилось не держать в полку сочувствующего большевикам.

Бывший унтер-офицер явился в комиссариат милиции 2-го подрайона 2-го городского района Петрограда, чтобы там, как он считал, защищать завоевания народа. Его зачислили в штат. Но вскоре Афанасий разобрался: далека от интересов народа милиция Временного правительства. Как же быть? Обратился за советом к тому же председателю полкового комитета. Тот ответил:

— Оставайся. Люди, преданные революции, нужны везде.

И Карпюк остался.

24 октября (6 ноября) Афанасий дежурил у Мариинского дворца. В старой шинелишке, с винтовкой в руках. Перед вечером подошли к нему матросы, из-под бушлатов свисали здоровенные маузеры.

— За кого ты, солдат? — спросили.

— За большевиков.

— Шагай с нами брать контру!..

Так Афанасий стал служить пролетарской революции.

В организацию охраны Петрограда Константина Коршунова сначала не взяли. Молод еще, сказали.

Но за плечами семнадцатилетнего паренька, который подался из голодной смоленской деревни на заработки в столицу, уже был, правда, небольшой, но все-таки стаж борьбы за революцию — пять лет. Он участвовал в забастовке и арестовывался при Керенском. Об этом он рассказал, когда вторично пришел в дом 10 на Гороховой улице, где в начале 1918 года помещался Комитет охраны Петрограда, созданный вместо распущенной милиции Временного правительства.

В большом, полном людей зале командир отряда в солдатской папахе с красными лентами выслушал Константина. Улыбаясь, сказал:

— Ты, видать, напористый хлопец. — И обернулся к стоявшему у стола рослому, по-военному подтянутому человеку: — Товарищ Сергеев, примите в свой взвод.

Незабываемое время. Ни с чем не сравнимое революционное вдохновение, пафос создания нового мира. Но еще предстояла решительная борьба с отчаянно сопротивляющимися врагами революции.

Только что родившаяся Советская республика подавила контрреволюционный мятеж Керенского — Краснова, ликвидировала кадетский заговор в Петрограде… А сколько их было потом, этих мятежей, заговоров, белогвардейских выступлений вплоть до военной интервенции силами четырнадцати империалистических государств!.. Все это разбилось о непоколебимую волю и массовый героизм народа, поднятого партией большевиков на революцию и защиту ее завоеваний.

Бойцы Комитета охраны Петрограда, позже преобразованного в Комитет революционной охраны, находились в авангарде борьбы за становление и упрочение республики рабочих и крестьян.

Отряд, в который вступил Коршунов, действовал против монархистов-чиновников, саботировавших распоряжения новой власти, пресекал спекуляцию и хищения. Обезвреживал он и бывших офицеров, жандармов, что вкупе с матерыми уголовниками совершали бандитские налеты, самочинные обыски, терроризировали население.

Взвод Сергеева участвовал в захвате банды «живые покойники», орудовавшей близ одного из кладбищ. При помощи особых пружин бандиты в бежевых саванах перепрыгивали через кладбищенскую ограду, грабили и убивали прохожих. В могильных склепах преступники прятали награбленные вещи и деньги, а также оружие.

В этой операции Константин вел себя смело, находчиво, показал, что хорошо усвоил то, чему его обучали в отряде. Прошло некоторое время, и Коршунова стали назначать старшим при проведении задержаний, проверке подозрительных мест.

Во взаимодействии с Петроградской ЧК бойцы революционной охраны раскрывали потайные склады товаров и оружия, ликвидировали притоны, офицерские клубы — рассадники контрреволюции. С поличным была накрыта тщательно законспирированная организация правых эсеров во главе с царским офицером. Караулы, наряды, дежурства милиционеров часто длились по нескольку суток подряд — этого требовала обстановка.

Милиции помогал народ. В Комитет революционной охраны приходили рабочие и солдаты, женщины и подростки, сообщали, где скрываются преступники, контрреволюционеры. И шли по этим адресам работники милиции…

О такой поддержке народа В. И. Ленин говорил:

«…когда среди буржуазных элементов организуются заговоры и когда в критический момент удается эти заговоры открыть, то — что же, они открываются совершенно случайно? Нет, не случайно. Они потому открываются, что заговорщикам приходится жить среди масс, потому что им в своих заговорах нельзя обойтись без рабочих и крестьян, а тут они в конце концов всегда натыкаются на людей, которые идут в… ЧК и говорят: «А там-то собрались эксплуататоры».

Да, народ активно помогал Советской власти.

Укреплялся революционный порядок. Но препятствия на пути стояли огромные. Назревала угроза военной интервенции. Страна страдала от голода, эпидемий, холода.

Милиция жила жизнью народа и для народа.

Сохранились документы тех дней.

Коменданту 2-го района…

Комитет охраны города Петрограда извещает Вас, что… в день дежурства на каждого красноармейца полагается 3/4 фунта хлеба и 8 золотников сахара.

Ответственные задания поручались отряду, где служил Коршунов. Бойцы несли наружную охрану штаба революции — Смольного, обеспечивали безопасность других правительственных учреждений.

Константин дежурил в 1-м Доме Советов. Стоял у пулеметов меж мешков с песком на нижних этажах, находился в караулах внутри здания.

На всю жизнь запомнились Коршунову часы, когда ему вместе с товарищами приходилось охранять Ленина. Это случалось несколько раз. И всегда, видя и слушая вождя революции, ощущал он захватывающую, притягательную силу ленинской правды, которая неотразимо покоряла сердца миллионов людей.

Живо, как будто это было только вчера, а не в январе 1918 года, помнит резко выброшенную руку Ильича и его голос, громко прозвучавший в громадном помещении манежа. Ленин обращался к солдатам-добровольцам, уезжавшим на фронт.

— Приветствую в вашем лице, — говорил Владимир Ильич, — тех первых героев-добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную революционную армию. И эта армия призывается оберегать завоевания революции, нашу народную власть.

Восторженными возгласами, аплодисментами провожали Ленина после речи. А он очень просто, скромно прошел среди ликующих людей к выходу.

Бойцы охраны надежно прикрывали вождя не случайно. У революции было немало врагов. При возвращении с митинга в автомобиль Ленина стреляли контрреволюционеры-террористы. К счастью, Владимир Ильич не пострадал.

Огненные годы, так много значащие для жизни Советской страны… На своем посту каждый рабочий, красногвардеец, милиционер чувствовал себя кузнецом истории. И это было действительно так: тогда закладывались основы первого в мире социалистического государства, закалялись в борьбе новые органы власти.

Афанасий Карпюк участвовал в разоружении руководителей комиссариатов милиции Временного правительства и создании советских органов охраны общественного порядка и безопасности. Работа новых органов совершенствовалась, они несколько раз реорганизовывались: Комитет революционной охраны Петрограда, Центральная комендатура революционной охраны, которая в апреле 1919 года была преобразована в Управление советской рабоче-крестьянской милиции.

На страже завоеваний революции стояли верные ее часовые — советские милиционеры, те же рабочие, те же крестьяне.

Интересы революции требовали… Все было подчинено этому. Москва, Петроград, центральные губернии находились в кольце гражданской войны и интервенции. Сотрудники милиции сражались, по существу, на двух фронтах: против контрреволюционных и уголовных преступников в городе и непосредственно на фронте.

Осенью 1919 года к Петрограду яростно рвались белогвардейские полчища генерала Юденича. Сводный боевой отряд губернской милиции выступил в Колпино. Вместе с воинскими частями отряд дошел до Царского Села. С фронта вернулся, когда была устранена угроза Петрограду.

Боевые дни еще крепче сплотили милиционеров. Многие поняли, что неотделимы от Коммунистической партии, и там, на фронте, вступили в ее ряды. Среди них были Афанасий Карпюк и Константин Коршунов.

Быть коммунистом — значит идти вперед, примером увлекать других. Они так и поступали, самоотверженно, с полным сознанием своей ответственности во всем, будь то борьба с преступностью, предотвращение диверсий, участие в подавлении Кронштадтского антисоветского мятежа.

Днем 16 марта 1921 года Коршунов дежурил на заставе у Ораниенбаума. Войска, и в их числе батальон особого назначения, состоящий из сотрудников милиции, готовились к наступлению. Ночью они вместе с приехавшими делегатами X съезда партии пошли на штурм Кронштадтской крепости. Под огнем мятежных бастионов и кораблей по таявшему льду Финского залива продвигались с помощью лестниц. Стремительным броском ворвались в форты. Бой длился все следующие сутки. К утру 18 марта мятеж был ликвидирован.

С глубоким почтением мы говорим: ветераны Октября. И перед нашим взором предстают события поры свершения Великой Октябрьской социалистической революции, люди, работавшие в одно время с Лениным, охранявшие великого вождя.

Здесь рассказано о двух бойцах охраны общественного порядка. Но жизненная судьба их характерна для всех, кто в числе первых пришел в ряды советской милиции. С честью пронесли они сквозь годы свою службу. Орденами Ленина, Красного Знамени, медалями награжден Константин Григорьевич Коршунов. «За беспощадную борьбу с преступностью» — выгравировано на именном оружии, боевой награде Афанасия Леонтьевича Карпюка. Давно отгремели огневые раскаты тех легендарных лет. Но боевая слава живет, множится в делах сыновей, внуков. Новые поколения несут дальше революционную эстафету, переданную ветеранами.

Александр Сгибнев

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Их легионы, ленинских бойцов. Тех, которые вместе с ним утверждали Советскую власть. Тех, которые сквозь десятилетия несут огонь революции, ее знамя. Сила этих людей в пламенности идей, унаследованных от Ильича. В верности Отечеству. В любви к народу.

Мы расскажем о двух судьбах, осененных именем Ленина, его прикосновением, заботой. Можно, конечно, взять биографии не двух, а сотен, тысяч. Но разве капля не так же просвечивается солнцем, как и весь океан?!

ЧЕЛОВЕК С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Кепки, косынки, восточные тюрбаны, армейские фуражки… Женщины, мужчины, дети, неожиданно притихшие…

Сколько уже лет, как движется этот великий и торжественно-молчаливый людской поток по Красной площади столицы к Мавзолею В. И. Ленина! Это — потребность сердца.

Свидания с Ильичем по своей волнующей силе не сравнимы ни с чем. Они как бы очищают любого из нас, наполняют удивительной жизнестойкостью, приобщают к ленинской мысли, к ленинской совести, к ленинской правде. На брусчатке, ставшей священной, на мраморных ступенях Мавзолея, около усыпальницы вождя с особой строгостью спрашиваешь себя: так ли живешь, трудишься, служишь?

Каждый, кто честен, должен носить в сердце своем частицу Ленина. Каждый, кто стремится к духовному совершенству, должен по нему, по Ленину, выверять свое отношение к делу и долгу, свою преданность коммунизму, свою готовность отстоять его.

Пока движешься в нескончаемом потоке ленинских единоверцев мимо величавых кремлевских стен, мимо Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, пульсирующего, будто живое сердце, — увидишь немало, взволнуешься многим. Вот отделился от очереди и застучал по граниту деревянным протезом старик в полинялой, любовно сбереженной фронтовой гимнастерке, с медалью «За отвагу». Рядом с ним, в буденовке, мальчонка лет пяти — шести. Поднявшись на верхнюю ступеньку, ветеран припал на уцелевшее колено. Во всем трогательно копируя деда, на колено становится и внук. Оба, пребывая в молчании, подарили Неизвестному солдату небольшие букетики полевых цветов.

Вслед за ними на неуспевший остыть камень склонилась седая, похожая на Пассионарию женщина в черном. Неловко перекрестилась. Положила цветы и в самодельной резной шкатулке — землю. Видимо, землю родного ей города или села. Землю, на которую не вернулся с полей жестокой войны ее сын или муж…

Сколько таких сцен, волнующих душу!

Однажды журналистская удача подарила мне интересную встречу. Там, где очередь перед Мавзолеем делает крутой поворот, стоял майор милиции. Высокий, по-гвардейски статный, с сединой, выбивающейся из-под фуражки. Он управлял многотысячным шествием, тянущимся из Александровского сада.

— Человек с Красной площади, — произнес кто-то позади уважительно. И видя мою заинтересованность, пояснил: — Сосед мой — Николай Савватьевич Белков.

Так мы познакомились. «Человеком с Красной площади» Белкова называют не только потому, что он работает на ней, отвечая за порядок в этих бесконечно дорогих нам местах. А еще, может быть, и потому, что родился он здесь, в Кремле. И жил в нем с тысяча девятьсот десятого по тридцать четвертый. В Кремле встал впервые на ноги, начал постигать азы грамоты, слесарил, обслуживая правительственные здания, пока не призвали в армию. И самое памятное — с Лениным встречался. Не раз и не два. Разговаривал даже…

Но об этом лучше по порядку. Слишком мало остается знавших Ильича, и поэтому нам дороги их воспоминания. В ленинском портрете каждая новая черточка значительна.

…Савватий Яковлевич — отец майора милиции Белкова — был искусным кузнецом. Его золотые руки привлекли внимание владельцев кремлевских ремонтных мастерских. Кузнеца определили на работу. В одном из подвалов, по соседству с цехами, получил он комнатенку. Обходя Кремль, сын и сейчас находит кованые двери, засовы и петли, сработанные отцом еще в девятьсот первом — девятьсот десятом годах. Как истый пролетарий, он высоко ставил свою мастеровую честь. Огромного роста, с недюжинной силой, Савватий Яковлевич трудился на совесть. Не простое дело кормить восемь ртов. В семнадцатом, всей душой ненавидя опостылевшую старую жизнь, кузнец без раздумий становится красногвардейцем. Дерется в Лефортове, на Арбате; одним из первых врывается в Кремль, освобождая его от белогвардейцев.

Октябрь победил в Москве. Но кузнец Белков не возвращается к горну, его направляют в управление коменданта Кремля. «Значит, я нужнее с винтовкой!» — вспоминает Николай Савватьевич слова отца.

Когда же в Москву из Петрограда переехало правительство, Савватий Яковлевич назначается в наружную охрану здания Совета Народных Комиссаров. Того самого здания, в котором поселился и Владимир Ильич. Кстати, семья Белковых тоже в те дни справила новоселье: в одном доме, в одном подъезде с Лениным. К этому подъезду и приставили Савватия Белкова часовым. Виделся он с Ильичем чуть ли не каждый день. Бывало, если выпадала свободная минута, Ленин заводил беседу с кремлевскими курсантами, стоявшими на часах внутри, и с постовыми наружной охраны, расспрашивал их, как идет служба, как живут родные и близкие, охотно отвечал на политические вопросы.

Немало интересных воспоминаний о В. И. Ленине у Николая Савватьевича Белкова. Взять, например, историю со школой. Владимир Ильич заметил как-то, что в Кремле с утра до ночи бесцельно бродят десятки ребятишек. Он вызвал к себе Клавдию Тимофеевну Свердлову — жену Якова Михайловича. Николай Савватьевич не знает, что именно сказал в тот раз Свердловой Владимир Ильич, но буквально на второй день в комнату рядом с Совнаркомом, на третий этаж, начали носить столы и стулья. Дети рабочих и служащих, которые проживали в Кремле, стали заниматься в школе. Недоставало тетрадей, карандашей, учебников. Писали огрызками на полях газет, журналов, на обоях. По указанию Владимира Ильича для школьников организовали бесплатные обеды.

— Ешьте, ребята, кашу, не обижайтесь, что без масла. Придет время, будет и у вас каша с маслом. Все будет! — сказал Ленин, придя на первый школьный обед.

Эти слова на всю жизнь врезались в память Николая Савватьевича Белкова. Слова величайшего оптимизма, веры в будущее.

— Владимир Ильич и потом, — продолжает Николай Савватьевич, — не забывал о нашей школе. То получим от него карандаши или бумагу, то по кусочку хлеба. Однажды после уроков привел нас к себе на кухню. Смотрим, чай приготовлен. «Как учитесь?» — спросил. Мы ему рассказывали наперебой. Похвалил, что стараемся. Сказал, что сейчас учеба для нас — самая главная обязанность. Советской России нужны грамотные люди. Очень много грамотных людей! Потом Владимир Ильич играл с нами: достал с полки тазик, налил в него воды, стал мастерить и пускать кораблики. Было очень весело.

…Память тринадцатилетнего парнишки запечатлела тревожную картину, которую не забыть! Кремлевский плац, заснеженный и, кажется, насквозь промерзший. Солдаты в шеренгах. Чуть поодаль служащие правительственных учреждений. Какой-то военный начальник, фамилию его Белков не знает, вышел перед строем и объявил, что Ленин умер… Оцепенение охватило всех… И вдруг начальник, не выдержав, заплакал. Заплакали и солдаты. Плакали все, кто был на плацу. Так бесконечно был всем дорог Ильич!

Третий десяток лет несет Н. С. Белков службу на посту № 1. У всей страны на виду. У всего народа. Николай Савватьевич счастлив, что ему доверено находиться там же, где когда-то нес революционную вахту его отец. Отец охранял живого Ленина, сын — благодарную память о нем.

Служба на Красной площади только внешне может показаться легкой. Людской поток к Мавзолею за последние годы увеличился в два-три раза. Вся планета, разбуженная октябрьской грозой, идет поклониться величайшему из великих. Если пять — шесть лет назад иностранцев проходило в день триста — шестьсот человек, то сейчас — четыре — пять тысяч.

Так что постоянно находиться в центре этого потока, поддерживать в нем образцовый порядок не только почетно, но и ответственно. Надо быть корректным, культурным, волевым, чутким. Кто бы ни обратился — выслушай, ответь, помоги. Ведь ты не где-нибудь, а в сердце Москвы, на Красной площади!

Вот к Белкову подходит старик. Объясняет: «Из Красноярска я, 85 лет от роду, хочу проститься с Ильичем, а в очередь уже не пускают больше». Николай Савватьевич берет старика под руку, решает поставить поближе к Мавзолею. Нет, старик не согласен! Он горячо благодарит майора, но хочет стать в конец, в самый конец очереди, чтобы пройти весь путь, которым проходят миллионы, перечувствовать и передумать все, рождаемое любовью к Ленину.

Слушая Николая Савватьевича, я все больше убеждался в его глубокой политической зрелости, широте мышления, государственной ответственности, отраженных в его службе на почетном посту.

«ВПЕРЕД, БОРЯСЬ…»

Под сенью высоких, крепкоствольных берез раздается молодой, торжественный голос:

— Клянусь до конца оставаться преданным своему народу, социалистической Родине и Советскому правительству…

Это присягает на верную службу Советской власти новое пополнение милиции. Присягает в присутствии представителей трудящихся. Присягает у памятника героям МВД, павшим в борьбе с врагами.

Перед глазами бойцов на граните дорогие имена. Список бесстрашных открывает фамилия Николая Голубятникова. Кто он? Какая жизнь скрывается за датами: 1897—1920?

С волнением читаем мы документы, касающиеся Николая Голубятникова и его семьи. Вот телеграмма на имя Председателя Совнаркома Татарской республики:

Прошу срочно подтвердить особые заслуги перед Советской Россией убитого 2 марта 1920 г. при исполнении служебных обязанностей начальника отделения уголовного розыска Николая Голубятникова на предмет назначения усиленной пенсии. Наркомсобес Винокуров.

С телеграммой ознакомился В. И. Ленин.

Вскоре на имя наркомсобеса А. Н. Винокурова была принята телеграмма:

Подтверждаю, что бывший начальник Казанского отделения уголовного розыска Николай Голубятников 2 марта прошлого года, руководя лично поимкой бандитов, сражен двумя выстрелами и через несколько часов умер.

Голубятников был человек энергичный, безупречной честности, открыл много крупных краж. Предтатсовнаркома Саид Галиев.

Матери Николая Голубятникова Александре Тимофеевне, его жене Евдокии Николаевне и дочке Лидочке, которой шел тогда второй годик, Советское правительство назначило пожизненную пенсию. Местные власти выдали единовременное пособие.

Для восстановления биографии героя еду к Дмитрию Сергеевичу Николаеву, чекисту, одному из старейших сотрудников Казанского уголовного розыска. С ним вместе побывали у тех, кто знал Николая Голубятникова, работал с ним в Татарии: у Георгия Павловича Кувшинова, Федора Степановича Фомина, его сестры Екатерины Степановны Фоминой-Нечаевой, у полковника милиции Александра Васильевича Дианова. Связываемся с сестрами Николая — Надеждой и Ольгой, проживающими в Куйбышеве. Они рассказали: «Семья наша была большая, жили бедно. Отец тяжело болел, и Николай с 13 лет стал работать «мальчиком» в магазине. Во время революции, будучи солдатом, он без раздумий взял сторону Советской власти. В 1918 году вступил в партию большевиков. Его избирают членом ревкома; направляют в Казанский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. А 24 мая 1919 года Николая назначили первым начальником губернского отделения угрозыска».

Трудное было время… В Казани и ее окрестностях действовали вооруженные банды. Они грабили, убивали партийных и советских работников.

Федор Степанович Фомин, в уютной квартире которого мы сидим, вспоминает:

— 2 марта 1920 года я дежурил по угрозыску. Бесконечные звонки — то совершено преступление, то задержаны спекулянты. Вдруг сообщили, что вооруженные грабители, перебив охрану, ворвались в государственный соляной склад и на нескольких подводах вывезли всю соль. Не улыбайтесь — соль тогда была на вес золота. Неожиданно дверь в дежурку отворилась, и прямо с порога молодой паренек — возчик Подкидышев — выпалил: «Я знаю, где спрятана соль. Поедемте быстрее, покажу!»

— Николай Илларионович, — продолжал Фомин свой рассказ, — приказал мне оставаться на месте, а сам с агентами угрозыска Кирилловым и Каменецким выбежали на улицу. Они сели в пролетку и помчались по адресу, указанному добровольным помощником.

Вот и улица Подлужная, двухэтажный бревенчатый дом. Быстро вошли в него. Произвели обыск. Обнаружили только пустые мешки из-под соли, преступников как будто нет. Собрались уже уходить. В это время Подкидышев, тронув Голубятникова за плечо, указал глазами на крадущихся по двору бандитов с пистолетами в руках.

— Этот высокий — Иванов. Атаман. Это он под угрозой оружия заставил меня и других привезти сюда ворованную соль…

Во двор вела еле заметная узкая лестница через дверь в чулане. В нее-то и рванулся навстречу банде Голубятников.

— Руки вверх! — крикнул он.

В ответ раздались выстрелы. Тяжело раненный в грудь Николай свалился на пол. Но он еще нашел в себе силы несколько раз выстрелить из нагана. Храбро вели себя и

Кириллов с Каменецким. К несчастью, сумерки позволили бандитам ускользнуть.

— Товарищ Каменецкий, — придя в себя, попросил Голубятников, — быстро езжайте в отдел, поднимите людей. Надо задержать…

Виктор, агент угрозыска, бережно поднял брата на руки. Жизнь едва теплилась в нем. Николай открыл глаза и спокойным, но уже изменившимся голосом успел произнести:

— Прощайте, товарищи. Приказ выполнен.

Леонид Рассказов

СХВАТКА В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Около Устьинского моста в Замоскворечье издавна был установлен пост. Место это всегда считалось беспокойным. Недалеко толкучий рынок, куда часто приносили сбывать краденое, где промышляли карманники, игроки в азартную рулетку. Редкий день проходил здесь без происшествий. Поэтому еще в старые, дореволюционные времена начальство ставило на пост возле Устьинского моста опытного городового, могущего принять решительные меры на случай каких-либо беспорядков.

А теперь на том месте, где когда-то стоял дородный городовой, прохаживался человек среднего роста лет сорока пяти, в видавшей виды солдатской шинели, с винтовкой на ремне. Поставил его на этот пост 1-й Пятницкий комиссариат рабоче-крестьянской милиции.

В предрассветной мгле шаги звучали особенно гулко. Егор Швырков негромко разговаривал сам с собой:

— Ловко мне подметочки подбили. И главное — недорого: за осьмушку махорки. А то и ходить бы не в чем. Казенных-то в милиции пока не дают. Да и то сказать, где их взять-то? На всех разве напасешься? А тут еще эти бандюги проклятые житья не дают. Грабят людей, насилуют, убивают.

Егор с гневом вспомнил, как совсем недавно шайка жуликов растащила средь бела дня три воза продовольствия, которое везли голодающим ребятам в останкинские детские учреждения. Два милиционера, к которым присоединился и случайно проходивший по этой улице Швырков, смогли отстоять только одну подводу.

Занятый своими мыслями, Егор Петрович и не заметил, как дошел до рынка, где проходила граница его участка.

Навстречу ему шел Семен Пекалов. Не так уж давно служили Швырков и Пекалов в Пятницком комиссариате, всего-то несколько месяцев, а уже крепко сдружились.

— Ну, Семен Матвеевич, как дела?

— Да вроде ничего, Егор Петрович. Выстрел какой-то со стороны Солянки слышен был. Так ведь теперь часто стреляют.

— Давай-ка табачком побалуемся, скоро и смена наша подойдет.

Друзья закурили по фронтовой привычке, пряча цигарки в кулаке.

Быстро светало.

Сдав посты, пошли в дежурную часть комиссариата.

— Понимаешь, Семен, одна думка меня мучает. Прямо покоя не дает: правильно ли, что в милицию пошли? По земле скучаю, ох как скучаю! Вот сейчас весна, самая пахота начинается. Выйдешь в поле на рассвете, проложишь первую бороздку, прямо сердце радуется! А дух какой! Земля-то нас заждалась, тоскует. К тому же, сам пойми, кулачье свирепствует. Комбедам без нас, солдат, разве справиться?

— Так-то оно так, — задумчиво ответил Пекалов. — Не береди душу, Петрович, самого к земле тянет, спасу нет. Да вот силенки-то у нас пока маловато. Хорошо, ясное дело, в поле выехать, первую бороздку проложить. А на чем? Лошадки нет, корова во дворе не мычит. А чем сеять? Придется к кулаку за семенами идти. Пуд возьмешь, отдавай два. Разве ты их не знаешь, этих мироедов? Сила-то пока еще у них. У нас, у бедноты, кроме земли, ничего нет. Потому и думаю, Петрович: правильно мы с тобой сделали, что в город ушли. Наведем тут порядок, опосля и к себе махнем, город нам поможет жизнь наладить…

Растянувшись на нарах в казарме, Швырков долго не мог заснуть. Лежал, закинув руки за голову, и думал, думал невеселую свою думу. Вспоминалось ему, как недавно возвратился он к себе домой после империалистической и гражданской войн.

Пришел он в свое село Демидково. Открыл калитку. Печально глянула на хозяина пошатнувшаяся хата. Хлева пустые. Двор зарос крапивой. Где когда-то стоял стог сена, вырос бурьян. Сарай завалился. Словом, запустение.

Так и стоял солдат посреди двора с походной сумкой за плечами и винтовкой на ремне, пока не заметила его Домна Семеновна.

— Смотрю, — рассказывала она ему после, — стоит во дворе около крыльца какой-то обросший солдат и кланяется. Не признала я тебя, Егор Петрович. Позвала Сергея и говорю: вынеси-ка служивому хлебца, есть, сердешный, наверное, хочет. Может, и наш батя где-то так же вот ходит…

И вот Сергей стоит перед отцом с хлебом. Где же ему узнать отца? Ведь когда отец уходил на фронт, мальцу и пяти не было.

Солдат не выдержал:

— Сережка, дорогой! — вскрикнул он, поднимая сына на руки.

А тот испуганно смотрел на незнакомого солдата и никак не мог понять, почему он его обнимает. Выбежала во двор Домна Семеновна, заплакала от радости.

— Ну спасибо тебе, Семеновна, что вырастила мне такого сына.

Недолго пришлось побыть тогда хозяину дома.

— Думай не думай, — сказал он жене, — а хозяйства сейчас нам с тобой не поднять. Силенок не хватит. Из нужды мы никак не выползем. Хоть и жалко мне расставаться с вами, а придется: надо идти в город на заработки.

— А может, как-нибудь перебьемся? — нерешительно пробовала возразить Домна Семеновна.

— Нет, мать, ничего не получится. Надо поработать в городе.

Через два дня Егор Петрович распрощался с женой и детьми и уехал в Москву. Там он поступил в милицию.

…Швырков не заметил, как подкрался сон, сморил его. Все же целую ночь на посту пробыл, не одну версту отшагал.

Но отдых был недолгим. В комиссариат сообщили, что в одном из притонов собрались для очередной попойки главари банды Николая Клестова. Банда эта совершила в районе Устьинского рынка несколько грабежей с убийствами. В банде наряду с отъявленными негодяями были и молодые люди, увлеченные романтикой ночных приключений. Стояла задача: разложить эту банду, то есть отколоть от нее людей заблуждающихся, по существу обманутых. Что же касается главарей, то их следовало задержать, обезоружить и предать суду. Задача весьма трудная: ведь банда была отлично вооружена.

Дежурный по комиссариату вызвал Швыркова и Пекалова. Кроме них, в резерве никого не было. Конечно, посылать двоих в логово бандитов было очень опасно, но и медлить нельзя: когда-то еще представится момент для задержания опаснейших преступников.

— Ну как? — спросил дежурный у милиционеров после того, как объяснил им задачу. — Беретесь выполнить это задание? Предупреждаю: оно опасное и потребует от вас большой выдержки и смелости.

Конечно, друзьям смелости не занимать. Но как, в самом деле, вдвоем задержать главарей банды, которых, по оперативным данным, не менее четырех.

— Без военной смекалки тут не обойтись, — сказал Швырков своему другу. — Она, хитрость военная, много раз выручала нас на фронте и тут, надо думать, не подведет.

И он изложил свой план задержания бандитов.

…В самый разгар попойки в бандитский притон вошли двое вооруженных людей в солдатских шинелях.

— Кто такие? — грозно обратился к ним главарь.

— Московские милиционеры. Оружие — на стол! Руки вверх!

Пьяная компания остолбенела. Но Швырков понимал, что оцепенение это продлится несколько мгновений, а потом возможна схватка. Не давая бандитам времени прийти в себя, он громко распорядился:

— Ну-ка, Пекалов, дай команду взводу, чтобы держали под прицелом окна!

Пекалов, отворив дверь, передал распоряжение.

Бандиты сложили оружие: они были уверены, что притон окружен крупным нарядом милиции и сопротивляться бесполезно. В это время за окнами послышался шум. Все шло в соответствии с задуманным Швырковым планом. Он привлек на помощь хорошо знакомого ему дворника. Обязанности дворника состояли в том, чтобы поднять шум, после того как Пекалов даст команду. Это задание дворник выполнил образцово: стук сапог, падение каких-то тяжелых предметов, свистки — все это создавало впечатление, что около дома действует большое количество людей. Швырков моментально собрал сложенное бандитами оружие. Вдвоем с товарищем он скрутил задержанным руки. Задание было выполнено.

Борьба с преступностью в Москве носила в те годы ожесточенный характер и порою выливалась в жаркие схватки. Часто в этих операциях приходилось участвовать обоим милиционерам.

Сколько раз схватывались они с бандами, сколько раз пули свистели над самым ухом! И ничего — ни царапинки. «Везучие вы, в сорочке, видно, родились!» — сказал им как-то один товарищ. «Э, друг, тут не везение, а расчет и смекалка! — усмехнулся в русую бороду Егор. — Побыл бы ты с нами в окопах, не тому бы еще научился!..»

…Утро 4 апреля 1918 года не предвещало ничего плохого. Весна. Первая весна после великой октябрьской победы. Таял снег. Всю зиму не убирали его с улиц столицы, много было других дел — поважнее. Пешеходы осторожно пробирались между журчащими ручьями.

Изредка двигались переполненные трамваи. Вид их вызывал у людей радостные улыбки. Налаживается, налаживается жизнь в столице. Медленно, но налаживается. Вот и транспорт появился. Правда, его еще очень мало. Рассчитывать, что на работу можно доехать трамваем, пока нельзя. Люди вставали пораньше, чтобы пешком добраться на завод или в учреждение. Ну что ж, это неважно. Первые трамваи — это хороший признак. Значит, скоро на работу можно будет не ходить, а ездить.

Уже под вечер Егор Петрович Швырков и Семен Матвеевич Пекалов шли на пост. Замоскворечье. Купеческие дома. Окна наглухо зашторены, плотно закрыты ставнями. Обитатели этих жилищ редко выходят на улицу.

— Боятся, — подмигнул Пекалов. — Тут, ручаюсь, золота и прочего добра полным-полно.

— Да, жирные особнячки, — согласился Егор. — Вот эти-то богатства и не дают им спать: для бандитов лакомый кусок. Да и анархисты ничем не лучше бандюг. Прикрываются политикой, а на руку — ох как нечисты!

— А чего нам их охранять, буржуев-то, да их бриллианты? — недоумевал Семен. — Они, небось, не думали о нашем брате, когда заставляли на себя до седьмого пота работать. А мы изволь ночи не спать, жизнью своей рисковать, покой буржуев охранять. Не понимаю этого!

Швырков, признаться, тоже не очень хорошо понимал, зачем надо защищать буржуев. Но приказ есть приказ. Правда, начальник толковал, что скоро государство все отберет у буржуев и заставит их трудиться наравне со всеми. А ценности пойдут на нужды народные, на помощь рабочим и крестьянской бедноте. И из особняков богачей повыкинут. Может, еще и ему с Пекаловым доведется по натертым паркетам походить да в удобных креслах посидеть. Выходит, охраняют они не буржуйское добро, а свое, народное…

Милиционеры свернули к Устьинскому мосту. Каждый из них занял свой пост. Один у моста, другой — у «толкучки». Старались быть на виду друг у друга, чтобы при случае оказать помощь.

Начало смеркаться, когда милиционеры сошлись на границе своих постов. В это время к ним подошла группа вооруженных людей в кожаных тужурках. Один из них, по-видимому, старший, обратился к милиционерам:

— Мы сотрудники Московской чрезвычайной комиссии. Окажите нам содействие при производстве обысков у контрреволюционеров дома № 12 по Космодемианской набережной.

Швырков и Пекалов неоднократно слышали на инструктажах, что чекистам всегда следует оказывать помощь. Но слышали они и другое, что за чекистов иногда выдают себя бандиты, чтобы легче совершать грабежи.

— Что же, помощь мы окажем, — сказал Швырков. — Но сперва — ваши мандаты.

Люди в кожанках предъявили документы. Все правильно: печати, подписи. Вот только не понравилась Швыркову их предупредительность, неоднократные «пожалуйста», «будьте так добры». Чекисты, как правило, народ рабочий, простой, такие слова редко употребляют.

— И чего это они перед нами лебезят? — буркнул тихонько Швырков своему напарнику. — Будто мы какие важные персоны!

— Уж больно они суетливые, вертлявые! — согласился Пекалов. — Настоящие чекисты вроде бы не такие. Держи, Петрович, ухо востро.

Ворота дома № 12 были на запоре. Начали звонить. Дворник не появлялся. Видимо, дверь открывали только своим, по условному звонку.

Неожиданно к воротам подошел один из запоздавших жильцов этого дома и дал условный звонок. Вскоре вышел дворник. Проверив у чекистов документы, он вызвался проводить их.

Пришельцы разделились на две группы. Одна из них осталась с милиционерами во дворе, другая вместе с дворником вошла в подъезд дома и поднялась наверх. Прошло несколько томительных минут. Вдруг раздался выстрел. Как выяснилось потом, это был выстрел в дверь, которую жильцы отказались открыть.

Теперь у милиционеров не оставалось никаких сомнений: это не чекисты, а бандиты.

Загремели выстрелы. Завязалась неравная борьба: преступников было более десяти. Несколько бандитов было убито, уцелевшие наступали со всех сторон. Милиционеры держали оборону, стремясь не дать преступникам уйти. Бандитам удалось прорваться по крышам сараев на задний двор. Швырков был убит. Пекалов получил тяжелое ранение и вскоре умер.

Герои до конца выполнили свой долг перед народом, перед революцией. Шайке бандитов не удалось ограбить ни одной квартиры. Все жильцы остались невредимы.

Сотни товарищей и жителей Замоскворечья провожали героев в последний путь. Их хоронили на Красной площади, где революционный народ хоронит лучших своих сынов и дочерей, отдавших жизнь в борьбе за его свободу и счастье.

Владимир Козлинский

ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ

Революция. Октябрь. Большевики. Слова, отбитые телеграфными аппаратами всего мира. Эхом они прокатились над Европой, Америкой, Австралией. Гордо поднял голову китайский кули. «Ле-нин» — произнес по слогам японский рикша. Забастовали английские докеры. Паникой, ужасом взорвалась Нью-Йоркская биржа. Отзвуки Октября пронеслись над голубыми куполами дворцов и мечетей Бухары, Самарканда, Хивы.

Но… ничего еще пока не стронули с места эти слова в освященной многовековым укладом жизни юга Киргизии. Весь год впроголодь отбатрачив у бая, Эргеш получил в вознаграждение за труды пуд гнилого риса. Это было хорошим заработком для мальчишки. С какой радостью шел он с этим рисом к матери и отцу в родной аул!

Праздника не получилось. Мать, трое братьев, сестра не дождались щедрого байского гостинца — умерли с голоду. Понурый вышел к сыну отец…

Улыбнулся с трудом:

— Вырос ты, сынок! Большой стал. И всхлипнул, замолчал. Спазмы перехватили дыхание.

А через несколько дней с жиденьким узелком за плечами Эргеш вновь покидал родной аул. После нескольких месяцев скитаний взял его в чабаны богатый узбек Уста Курвантай из села Аушка.

У костра сидит Эргеш. Песню старую киргизскую тянет. Поется в песне о доле чабанской горемычной, о золотом солнце да серебристой луне, что еще не успели уложить в свои необъятные каржумы богатеи. Вот и остается бедному человеку лишь с грустью глядеть на эти еще не отобранные у него сокровища…

Залаял верный пес Кучум. Кинулся в темноту.

— Назад, Кучум! — Уворачиваясь от острых зубов, отмахиваясь от пса камчой, шел к костру человек. Чужой, — издалека определил Эргеш. Непроизвольно посох к себе притянул.

— Не бойся, мальчик, — сильно коверкая киргизские слова, незнакомец приблизился к костру.

Русский? Пожалуй, нет, не тот акцент. Но явно из России: кожаная куртка, тяжелый маузер в деревянной кобуре гулко стучит по ноге. Улыбается мягко, добро. Но Эргеш держит ухо востро. В любой момент готов вскочить на коня и дать ходу. Много за последнее время в горах стало нехороших людей. Угоняют скот, грабят, убивают…

— Да не бойся ты меня. Знакомиться давай. Я — Планис.

…Планис. Ушами, глазами райуполномоченного ЧК стал в Аушке — одном из самых неспокойных мест Пахта-Абадского района киргизский мальчик Эргеш Алиев.

…Взлетает, свистит, режет воздух камча. Глубоко врезается в тело. Двое верховых волокут человека за руки. Третий — вверх-вниз свистит камчой. Отворачиваются люди, отводят в сторону глаза. Кричит, извивается от боли человек. Это — связной. В людный, базарный день убивают его басмачи. «От кого, к кому шел?» Человек стихает, обвисает в руках палачей. Но ни Планиса, ни Алиева не называет он перед смертью.

Страшно Эргешу. Три месяца нет связи с Планисом. А затем появляется в селе нищий. Он — оттуда, из ЧК, от Планиса.

Идет борьба. Мальчик включается в эту борьбу. Мальчик становится мужчиной.

Планис становится для Эргеша живой легендой. Он первый учитель, первый чекист и большевик в Киргизии.

В конце двадцатых годов Советская власть прочно утвердилась в Средней Азии. Зарождались первые колхозы. Как и повсюду по стране, это встретило ожесточенное сопротивление кулацко-байского элемента, мусульманского духовенства. Вновь полилась бедняцкая кровь. Запылали юрты. Табунами, отарами угоняли бандиты отнятый у дехкан скот.

В сентябре 1929 года в Ташкенте формируется эскадрон по борьбе с басмачеством. В него был зачислен и боец Красной Армии Эргеш Алиев. Отряд в сто человек был направлен на юг Киргизии. Здесь в Чаткальской, Ала-Букинской, Кызыл-Джарской и Наманганской долинах хозяйничали банды Стамбека, Мадымара, Насырхана Тора и другие.

Весь 1930 год прошел в боевых операциях по ликвидации этих банд. Боец Алиев вскоре стал командиром отделения. В его характеристике тех лет значится:

«В 1929 году Эргеш Алиев получил благодарность от командующего Средазво за храбрость и лихость по борьбе с басмачеством в Чаткале Кызыл-Джарского района. Во всех боевых операциях Алиев Эргеш — впереди, увлекая за собой бойцов. Он проявляет себя энергичным работником в деле руководства и воспитания красноармейцев своего отделения…»

В эти годы судьба вновь сталкивает Эргеша с Планисом.

— Храбрости и лихости, — смеется Планис, — мало для красного командира. Ты должен твердо уяснить, за что борешься, во имя чего взял в руки клинок и винтовку.

— Разве не знаю я? — горячился Эргеш. — Нищим всю жизнь жил отец, от голода умерли мать, братья, сестра. За хорошую жизнь для всех киргизов я борюсь и бороться буду до конца дней!

— Тогда, значит, мне уезжать можно, — хитро щурится Планис, — у себя в Прибалтике воевать? Ты ведь о латышах, эстонцах, литовцах не думаешь? А Иван Кананович пусть в Белоруссию свою отправляется? А Василий Девяткин в Питере спокойно живет? — Градом сыплет вопросы Планис. Все жестче прищур серых глаз, все крепче сжимаются в кулаки натруженные ладони. — Ленина надо читать, Эргеш, Ле-ни-на! Только тогда станешь ты настоящим коммунистом, только тогда сумеешь бойцов своих в правоте дела убедить. Кстати, когда думаешь заявление в партию подавать?

Разговор закончить в этот раз им не удалось…

— Тревога! По коням!

Сигналы горниста поднимают на ноги казарму. На ходу одеваются бойцы, бегут к оружию, к коням. Трех минут не проходит, как начинают строиться на плацу.

И вновь в поисках банд кружит отряд по горам, вступает в перестрелки с хорошо экипированным, хитрым, беспощадным врагом.

В 1930 году отрядом с помощью местного населения на территории только Базар-Курганского района было ликвидировано около десятка банд общей численностью более 250 человек. После их ликвидации отряд был распущен. Многие бойцы демобилизованы. Но вскоре им пришлось вновь седлать боевых коней. В муках, в боях, через кровь и смерть своих лучших сынов шла на юг Киргизии Советская власть.

…Банда Абду-Гани-ишана рассеялась по горам. Неделю гнал ее сводный отряд. Несколько ожесточенных боев превратили еще недавно наводившее ужас на всю округу соединение басмачей в разрозненные, убегающие, но огрызающиеся свинцом и смертью группки. Алиев с Планисом и тридцатью бойцами преследовали самого Абду-Гани. С ним, муллой-убийцей, бежали с десяток самых отчаянных головорезов, залитых кровью невинных жертв. Терять бывшему священнослужителю, проклятому во всех мечетях, и его приспешникам было уже нечего.

Сутки назад Алиев с отрядом сбился с их следа. Но бандиты не могли далеко уйти.

Казалось, что жизнь в нескольких мазанках, стоящих у бурной горной речки, замерла много лет назад. Ни дымка над очагом, ни конского ржания. Коновод Алиева Аким Петров змеей подполз к крайнему домику. Держа наготове наган, встал, потянулся к дверной щеколде и как подкошенный рухнул, сраженный внезапным выстрелом. И сразу треском пулемета, хриплыми воплями ярости взорвалась тишина. Бандиты поняли, что скрываться больше нечего.

Бойцы залегли. Открыли огонь по подслеповатым окошкам. Более трех часов то затихала, то вновь разгоралась перестрелка.

— Не стрелять, — внезапно вставая во весь рост, скомандовал Планис. Махнул раз-другой белой тряпицей.

— Абду-Гани, сдавайся, отсюда тебе уже не уйти. Пожалей своих людей, если себя не жалеешь…

Одинокий выстрел сухо щелкнул из мазанки. Медленно оседая, Планис нелепо взмахнул рукой, повернулся вполоборота, как показалось Эргешу, удивленно, с укоризной взглянул на него, упал. Секунду гнетущая тишина стояла над горами. А потом — без команды в едином порыве бойцы кинулись на штурм мазанок. С маузером в руке, рассыпая угрозы и ругань, размазывая по щекам невольные слезы, отбивал Алиев у бойцов насмерть перепуганных бандитов. Иначе всех порубили бы на месте. Отбивал, а лишь одна мысль билась — застрелить как бешеных собак. Не дать жить тем, кто отнял жизнь Планиса. Планиса, приехавшего из далекой Прибалтики воевать за светлое будущее киргизов. Планиса — сбитого с ног в самом расцвете, шагнувшего, но недошедшего, недосказавшего, быть может, самого важного, последнего слова, не выслушавшего самого главного, того, что давно уже зрело в душе Эргеша.

…Вернувшись на следующий день в казармы и едва сдав пленных, Алиев пошел к комиссару. Молча положил на стол заявление о приеме в партию. О чем говорить? Все уже знает комиссар. Понимает, кого потеряли все, а в первую очередь Эргеш.

Прощай, Планис, но знай, место твое в боевом строю, в рядах ВКП(б) занял новый боец.

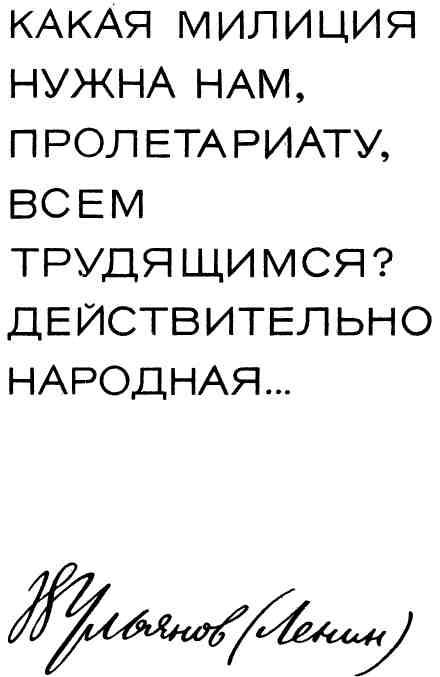

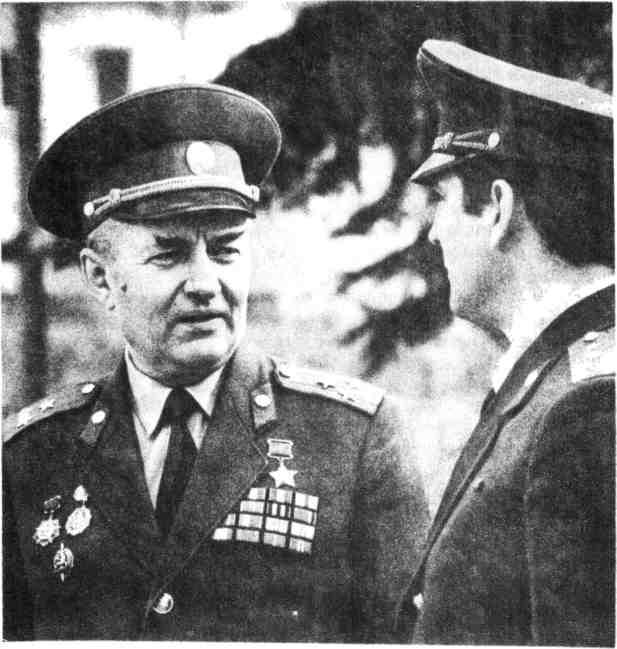

Он редко надевает ордена. Лишь тогда, когда в парадной генеральской форме идет принимать новое пополнение курсантов. Тогда сияют на кителе орден Ленина, Красного Знамени, три Красной Звезды, два «Знак Почета», несколько медалей. Начальник штаба обкома комсомола по патриотическому воспитанию молодежи, председатель совета ветеранов МВД Ошской области, первый киргизский комиссар милиции 3 ранга, то есть генерал, он всегда начинает свой рассказ с воспоминаний о друзьях-чекистах. И вновь оживают отдавшие жизнь за день сегодняшний. Те, кто, идя с ним в одном строю, не дошел, сраженный врагом, пал в борьбе с басмачами или потом — под Москвой, Курском, Сталинградом, Берлином, или еще позже — при поимке особо опасного преступника: убийцы, насильника, грабителя…

Сколько в его жизни потерь! Но рядом с потерями всегда шло другое — счастье, от сознания того, что благодаря ему меньше стало в мире боли, скорби, слез.

И жадно слушают седого генерала безусые мальчишки, так похожие на него тогдашнего, но во многом иные, не знающие, никогда не испытавшие сотой доли того, что испытал в их годы он, еще ничего не совершившие, но уже готовые к подвигу. Всегда, в любой момент, на протяжении всей своей жизни. Потому что они, как и он, Эргеш Алиев, — патриоты. Люди, готовые насмерть стать на пути любого зла.

Александр Кузнецов

ПУТЬ В ЖИЗНЬ

Есть люди, на которых равняются, по которым сопоставляют свою жизнь, поступки, глядя на которых стремятся быть лучше.

Шли первые годы Советской власти, и было еще далеко до установления в стране твердого революционного порядка, который отвоевывался в труднейшей борьбе с контрреволюцией, преступными элементами, голодом, разрухой, безработицей.

В ногу со временем шел человек. Крепчал советский строй, мужал и этот человек. Все увереннее шло его становление как представителя Советской власти, как стража общественного правопорядка.

Его беззаветное служение Родине, народу — яркий пример верности делу, которому он отдал лучшие годы своей жизни, десятки прожитых лет.

Трудной дорогой шел Владимир Бирюков. Он избрал одну долю, одно направление и ни разу не свернул с намеченного пути.

У Володи не было поры беззаботного детства. Свои «университеты» он проходить начал на селе. Не по летам рослый, физически развитый, пахал и сеял, собирал урожай, пас коров, гонял лошадей в ночное.

Отец, Кирилл Иосифович, любил землю, крестьянский труд. Он был безземельным, но хлеб в поте лица зарабатывал, работая в подмосковном хозяйстве, которым ведал Московский зоотехнический институт. Отец прочил сыну такую же судьбу, какая была у него самого.

Жизнь, однако, не без желания самого Владимира, распорядилась по-иному. Тринадцатилетний парнишка стал переписчиком в конторе хозяйства и одновременно курьером. Работал старательно, за спасибо. И так два года.

Это была первая ступень становления, усвоения принципов общения с людьми, накопления жизненного опыта.

Пристрастился Вовка, имевший за душой четыре класса образования, к книгам. Запоем читал, без разбора, что попадало под руку. И все же книги дали многое. Привели его в рабочую среду. Стал он штамповщиком на обувной фабрике в Москве. Непривычным показались после деревенской тишины и раздолья грохот, шум станков, специфический запах кож и дубильных веществ.

В октябрьские дни семнадцатого года рабочие фабрики изгнали фабриканта. Владимир в гуще событий. Как и все рабочие, выходил на баррикады, на бесконечные сходки, митинги, нес охрану предприятия.

Три года — новый этап жизни, новый период становления. Росли у Владимира самосознание, рабочая солидарность, миропонимание, намечался новый путь в жизни, истоки которого заложены были грандиозными событиями двадцатого века.

Владимир Бирюков получил форменную фуражку и пистолет «Смит-Вессон». Так в 1919 году он стал милиционером четвертого участка милиции, расположенного на станции Хлебниково Савеловской железной дороги. С этого и начался отсчет лет службы Владимира Бирюкова в органах правопорядка. Это был кропотливый труд, неустанный поиск длиною в сорок лет. Мужество и терпение, закалка характера, постоянное совершенствование профессионального мастерства — вот то, к чему он стремился.

В повседневной работе надо было учитывать все, оставаясь верным служебному долгу, вдумчиво подходить к любому решению, действию, проявлять высокую личную ответственность за порученное дело.

На пути к осуществлению задуманного стояли тяжкие испытания, великие трудности. На новом месте жизнь ставила много, порой казалось, неразрешимых вопросов. И, пожалуй, труднее всего было научиться действовать как представителю Советской власти, действовать так, чтобы труженики города и села чувствовали, что их покой охраняют надежные люди — солдаты правопорядка, что они думают не о себе, не о своем житье-бытье, порой горьком, впроголодь, что удовлетворение к ним приходит, когда они справляются с поставленными задачами.

Мужество, бессонные ночи, когда местом отдыха и сна служил колченогий диван в помещении деревянного вокзала, были связаны у милиционера Бирюкова с освоением милицейской профессии. Трудностей хоть отбавляй. На железной дороге, где в это время он работал, вагоны и паровозы разбиты, пути разобраны, нет топлива. Вокзалы, железнодорожные пути кишели мешочниками, ворами, мародерами, спекулянтами. И как отголосок империалистической и гражданской войн множество оружия у преступного элемента. Это требовало непрестанного труда — днем и ночью, в холод и зной, дождь и слякоть, не надеясь на подмену.

Трудолюбие, рассудительность, решительность, другие деловые качества выдвинули Бирюкова в число лучших сотрудников. Его назначают агентом уголовного розыска. Прибавилось обязанностей, хлопот. А дела были связаны с необходимостью раскрытия совершенных преступлений — бандитских налетов, грабежей, поджогов, скотокрадства. Надо было учесть и то, что преступный мир был квалифицированный, «процессуально» грамотный.

На долю Бирюкова пришлось раскрытие ряда тяжких преступлений, встречи с убийцами, грабителями, матерыми спекулянтами, аферистами, мошенниками.

Жизнь требовала и жизнь учила. Ведь учебников по милицейскому делу, пособий не было. Доходил Бирюков до истины за счет природной смекалки, бдительности, инициативы, правильной организации розыскной работы.

Трудности усугублялись — страшный голод навис над республикой, разруха народного хозяйства, смерть шествовала с косой среди голодающих, тифозных, туберкулезных.

Бирюкова назначают заместителем начальника заградительного отряда Московского продовольственного комитета (Моспродком). Хлеб — главное богатство того сурового, тяжкого времени. Продотряд не знал покоя, отдыха. Круглые сутки в движении, на перегонах, в засадах, в охране, на постах, патрулировании.

Выдюжил Бирюков, а вот многих своих друзей недосчитался в строю — одни погибли от бандитских пуль, других доконали старые раны, третьих свели в могилу тиф, туберкулез, другие болезни, работа на износ.

Не раз и не два Бирюков проявлял недюжинные способности, смелость, геройство, умение при задержании в одиночку и профессионального грабителя и белого офицера, совершивших тяжкое преступление. Причем только находчивость и решительность оперативного работника Бирюкова спасли его от пули, которая ему предназначалась.

Были и попытки провоцировать агента уголовного розыска. Не поддался Бирюков медоречивой речи крупных спекулянтов хлебом. Преступники были обезврежены.

У старшего агента уголовного розыска Коммунистической и Трудовой волостей на сорок километров растянулся участок обслуживания, более тридцати населенных пунктов. От Хлебниково (тогда это была глубинка) по Осташевскому шоссе до границ и по Дмитровскому шоссе до Лихобор включительно. Везде надо было успеть, сделать, выполнить, принять наиболее оптимальное решение в сложной оперативной обстановке. Ошибаться было нельзя. За действиями представителя Советской власти на местах смотрели сотни глаз. Что-то не так сделано — подрыв авторитета народной власти.

Было трудно, но Бирюков успешно наводил порядок в населенных пунктах, активно боролся с теми, кто ненавидел советский строй и свою злобу вымещал на активистах коварными приемами — поджогами, уничтожением жилья, общественного имущества, хлеба на корню, прибегал и к убийствам. Раскрывая такие преступления, Бирюков одновременно помогал партийным организациям на местах осуществлять коллективизацию…

С первых шагов милицейской службы Бирюкова не покидал интерес к людям, обращался к ним, находил у них опору, помощь в своей многотрудной работе. Он отлично понимал, что справиться с многочисленными задачами в одиночку невозможно, чувствовал, насколько мудры, практичны крестьяне. Многому научился у них, научился любить труд хлебороба и вкладывал частицу своего сердца, чтобы защитить их от воров, скотокрадов, жуликов, мошенников и прочей нечисти, омрачавших действительность. Бирюков стремился быть таким сотрудником, которых воспитывал Ф. Э. Дзержинский, — обладающих холодным умом, горячим сердцем и чистыми руками. Точнее этого определения и не найдешь, не скажешь.

С назначением на руководящую должность — заместителя начальника Щелковского отдела милиции Московской области Владимир Кириллович стремился не только сам обладать такими качествами, но и, главное, прививать их своим подчиненным. Он настойчиво, повседневно воспитывал своих младших коллег.

Работа в отделе — это непрерывная неделя — без выходных, праздничных дней. Наоборот, когда люди отдыхали, веселились, небольшой по штату отдел мобилизовывал все свои наличные силы для усиления работы по обеспечению правопорядка в районе.

Сотрудники уголовного розыска буквально валились с ног, чтобы успевать за событиями, быть в курсе дел, раскрывать преступления. Розыскников, образно говоря, рвали на части. Только что раскрыто одно преступление, а в райотделе уже зарегистрировано новое. Опять колесить по району, гоняться за подозреваемыми, преступниками, документировать, искать доказательства вины, задерживать виновных.

В гуще событий, на острие работы по горячим следам — Бирюков. Он не щадил себя, понимая, что своим трудом, своим участием в обезвреживании преступников он создает более спокойную обстановку в районе.

Одно за другим — тяжкие преступления в поселке Загорянка. Дерзкий грабеж. Пострадали владельцы местных дач. По заявлениям потерпевших один из грабителей — вооруженная пистолетом женщина. Придя на дачу к владельцам под видом дачников, ищущих жилье на летний период, в отсутствие мужчин, под угрозой расправы забирали ценности, деньги, дорогостоящие вещи.

Пришлось пораскинуть мозгами, проанализировать факты и детали, имевшиеся данные, отработать не одну версию, призвать на помощь свою память, практику.

«Это гастролеры», — ссылаясь на аналогичные случаи грабежей в других местах, утверждало начальство из областного центра.

Владимир Бирюков и агент уголовного розыска Григорьев мотаются из одного населенного пункта в другой. В селе Костино в беседе с работником сельсовета выяснилось, что один недавно прибывший на жительство молодой мужчина хулиганит, нарядившись стариком, ребятишек пугает.

«Уж не этот ли артист сыграл женскую роль при найме дач?» — возникла мысль у Бирюкова.

Предварительная проверка давала довольно убедительные основания подозревать этого артиста, по фамилии Акимов, в совершении преступлений.

Дом Акимова на краю села, одно окно выходит на улицу, второе — в лес. У второго окна Бирюков поставил Григорьева, а сам тихо подошел к крыльцу, нажал на щеколду. Дверь бесшумно открылась. В сенцах темно. В горнице и комнате тишина. У окна, что выходит в сторону леса, деревянный топчан, на котором лежал человек. Бесспорно, это Акимов. Его сестра, стоявшая у печи, увидев вошедшего, тревожно, негромко произнесла:

— Леша, это за тобой!

Бирюков подошел к спящему:

— Акимов, быстро подымайся и одевайся.

Акимов мгновенно открыл глаза, недоуменно долю секунды смотрел на Бирюкова и тут же пружинисто вскочил, отработанным движением моментально сунул под подушку правую руку, вынул пистолет. Бирюков среагировал, он был настороже, ударом выбил оружие из рук Акимова. С грохотом пистолет упал на половицу, а Акимов взвыл от боли, но тут же кинулся к пистолету. Бирюков опередил его, а громко произнесенное им: «А ну стоять, смирно!» — возымело свое действие.

— Врываются в чужой дом, да еще руки распускают, — начал канючить Акимов, потирая правую руку.

Бирюков подошел к окну:

— Григорьев, заходи в хату.

Потерпевшие опознали в Акимове «женщину», нуждающуюся в даче. У Акимова лицо женоподобное, он свободно имитировал женский голос.

При обыске в доме была обнаружена часть вещей, принадлежавших потерпевшим.

Через двое суток был установлен и задержан соучастник этих ограблений, ранее судимый за грабеж. Увы, при нападении на конвой и попытке к бегству он был убит.

Если приводить факты хотя бы только опасных преступлений, в раскрытии которых принимал личное участие Владимир Кириллович Бирюков, то это был бы весьма длинный список. Фигурировало бы и дело, связанное с убийством с целью грабежа директора одного завода. В поисках, а затем задержании преступников Бирюкову, тогдашнему работнику Реутовского отдела милиции, пришлось играть роль соучастника одного подозреваемого. Роль он сыграл отменно. Ему поверил один из участников убийства. В момент, когда они пошли «обмывать» встречу, преступник был задержан.

Значительно труднее оказалось обнаружить и задержать второго вооруженного пистолетом участника убийства.

Оперативная смекалка, решительность и выдержка, проявленные Бирюковым и его коллегами, позволили с честью решить и эту сложную задачу.

Много труда было вложено, проявлена колоссальная выдержка и смелость при раскрытии другого исключительно тяжкого преступления, отличавшегося исключительным зверством.

Был убит хозяин дома одной из деревень Куровского района. Зарублены топором его жена, мать и двое детей. Случайно остался в живых трехлетний мальчик.

По делу вскоре был задержан один из подозреваемых, перед событием грозивший хозяину расправой (они поссорились) и знавший, что хозяин получил деньги за только что проданный дом.

Ряд почти прямых и косвенных доказательств, в том числе обнаружение крови на одежде подозреваемого, свидетельствовали, что следствие находится на верном пути. Так считали некоторые сотрудники, в том числе и следователь.

Бирюков в то время работал начальником отделения уголовного розыска Егорьевского райотдела милиции. Вопреки мнению и требованию, высказанному руководством отдела, скорее завершать дело, пришел к выводу, что задержанный не принимал участия в убийстве семьи Крыловых. И он настойчиво трудился, стремясь доказать свою точку зрения. Отрабатывал одну версию за другой. Потерял покой и сон. И доказал, нашел-таки действительных убийц.

Один и них — некий Воронский — с завидным хладнокровием рассказал со всеми подробностями и деталями убийства пяти человек. В прошлом он офицер царской армии, служил в Петербурге, в дни Октябрьской революции защищал монархию с оружием в руках, потом верой и правдой служил у Юденича, а после разгрома белых притих, перекрасился, приспособился к новой жизни, научился тачать сапоги. Этим промыслом и жил, опустился, систематически пьянствовал вместе со своей женой — дворянкой по происхождению. С ней да еще местным пропойцей и совершил злодейское убийство.

Не замыкался Владимир Кириллович в рамках служебной деятельности. Он — член Щелковского городского Совета депутатов трудящихся. Депутатские обязанности трудны и многогранны. Бирюков выполнял их исправно. По рекомендации райкома партии он стал возглавлять районную комиссию революционной законности. И еще один пост получил — стал председателем Щелковского городского товарищеского суда. Ему поручили издавать районную газету «Голос милиционера». Более трех лет был он редактором. Газета выходила раз в декаду тиражом 100 экземпляров.

Вот что писала тогда газета «За ударные темпы» — орган Щелковского РК ВКП(б) и РИКа и Райпрофсовета 30 октября 1931 года:

«Основная задача газеты «Голос милиционера» бороться за четкую работу милиции района, за правильное проведение классовой политики, за дисциплину и политическое воспитание милицейских работников. Газета вовремя откликается на все хозяйственно-политические кампании. Большое внимание уделяется работе общества содействия милиции (ОСОДМИЛ), из которого милиция черпает себе кадры…»

Колхозный строй в то время уверенно набирал животворную силу, несмотря на происки врагов. А классовые противоречия на селе проявлялись весьма красноречиво. Кулак сопротивлялся, мстил активистам, саботировал мероприятия Советской власти, тормозил коллективизацию. Милиция принимала меры, охраняла колхозное имущество, защищала членов сельскохозяйственных артелей от происков кулачества.

Бирюкову не однажды приходилось работать по раскрытию преступлений, связанных с поджогами.

В селе Беляниново загорелся общественный сарай с инвентарем. Бирюков приехал в село, когда уже догорали стены, клубился серый дым. Люди по цепочке подавали ведрами воду. Активность и прежде по тушению пожаров проявлял Ветров, недавно вступивший в комсомол.

О пожаре он рассказал так:

— Заметил, что загорелся сарай, вскочил на велосипед и в Петушково, там на фабрике пожарная команда. Влетел в лес, вдруг неизвестный мужчина кричит: «Стой, гаденыш! Советской власти помогаешь, выслуживаешься, прощайся с жизнью!» И вскинул ружье. Я мгновенно бросился в сторону. Раздался выстрел и вот.

Дмитрий протянул окровавленную руку.

В этом рассказе Бирюков почувствовал что-то недоговоренное, неискреннее. А в целом случай из ряда вон выходящий. Совершен не только поджог, но и покушение на убийство.

— Ладно, поедем в здравпункт, — заявил Бирюков. — Сможешь?

— Справлюсь.

Сомнение не оставляло Бирюкова по поводу происшествия: стреляли из ружья, значит, дробью, а рана мякоти кисти крупная. Незаметно посмотрел на велосипед, следов дроби на машине не обнаружил.