Сергей Викторович Мейен

Следы трав индейских

МОСКВА «МЫСЛЬ» 1981

РЕДАКЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Художник С. В. Юкин

© Издательство «Мысль». 1981

ПРЕДИСЛОВИЕ

«…Удивления достойны морские черепокожие, к переселению и переведенству неудобные гадины, кои находят окаменелые на сухом пути в горах лежащие к северу, где соседственные моря их не производят, но родят и показывают воды, лежащие под жарким поясом в знатном количестве. Еще чуднее, что в холодных климатах показываются в каменных горах следы трав Индейских, с явственными начертаниями, уверяющими о подлинности их породы. Сии наблюдения двояко изъясняют испытатели натуры. Иные полагают бывшие главные земного шара превращения, коими великие оного части перенесены с места на место чрезвычайным насильством внутреннего подземного действия. Другие приписывают нечувствительному наклонению всего земного глобуса, который во многие веки переменяет расстояние еклиптики от полюса».

Это слова М. В. Ломоносова из § 163 его книги «О слоях земных» — замечательного произведения, написанного в 1757–1759 гг., но опубликованного в 1763 г. в дополнении к «Первым основаниям металлургии». С тех пор прошло более двух веков, и уже, казалось, перестали быть «удивления достойны» и морские черепокожие (моллюски) в горах, и «следы трав индейских» в холодной Арктике. Все это вошло в учебники, не раз описывалось популяризаторами. Каждый студент — биолог, геолог или географ — объяснит, не задумавшись, в чем здесь дело, расскажет в импровизированной популярной лекции, как поднимаются и опускаются континенты, приходят и уходят моря, воздвигаются горы и скользят по поверхности земной полюса. Все это уже не достойно его удивления. И зря. Мы привыкаем к картинам прошлого, восстановленным поколениями ученых, и часто забываем удивиться тому, что прошлое это действительно было, что действительно на месте городов были моря, что сушу заселяли удивительные живые существа, что — и это главное — история Земли была куда сложнее, чем мы привыкли считать. По-видимому, такова особенность человеческой психики, что он легко привыкает к необычному. Еще сто лет назад было дикостью представить себе полет не в космические дали, а всего лишь без помощи воздушного шара или машущих крыльев. Сейчас мы не поднимаем глаз на пролетающий самолет. Так же привыкаем мы к тому, что в нашей крови множество микроскопических красных телец и что землетрясения — это подвижки в глубоких земных недрах. Привыкли мы и к чудесам палеонтологии. Только школьники и далекие от естествознания люди нет-нет да и порадуют своим волнением от находки в овраге доисторических раковин или костей. В общем-то прошлым Земли и жизнью на ней люди интересуются, но степень загадочности этого прошлого как-то не осознают. Приходится упрекнуть за эту потерю удивления и популяризаторов науки, и авторов учебников. Слишком уж там все гладко, как будто все написанное незыблемо, прочно, а оставшееся непознанным — второстепенные детали. Будто в летописи, доставшейся нам от природы, мы прочли самое главное и теперь лишь подбираем отдельные недостающие листки.

Речь не идет обязательно о недоверии к нынешнему прочтению геологической летописи. Пусть все написанное в книгах — истинная правда. Но даже если это и так, то это лишь небольшой кусочек всей правды. А вообще-то ошибок в литературе немало. Недаром сказанное в одной книге противоречит сказанному в другой. Об этих расхождениях ниже пойдет речь, но не для того, чтобы потешаться над научными баталиями. Хочется, чтобы читатель почувствовал суть и состояние проблем, проникся духом непредвзятого исследования. Может быть, читатель поймет, как мало мы в сущности знаем об отдаленнейшем прошлом Земли, как увлекательно раскрывать все новые страницы и как много открытий нам еще предстоит сделать.

Как знать, может быть, найдутся у этой книги и юные читатели, которые загорятся желанием ступить на палеоботаническую стезю. Чтобы не приманивать их понапрасну, в книге специально оттенена рутинная и не слишком разнообразная сторона работы палеоботаника. И пусть потом не попрекают меня те, кто будет изнемогать от бесконечного сидения за микроскопом и подсчета многих тысяч пылинок и спор, скользящих в поле зрения, от необходимости доставать и читать статьи на всевозможных языках. Разочарование от палеоботанической деятельности, сначала казавшейся столь привлекательной, — обычное дело.

Эта книга не учебное пособие. Как ни стараться быть точным в изложении материала, каких-то упрощений невозможно избежать. Опущено многое из того, что накопила палеоботаника по истории растительного покрова. Упрощена и терминология. В книге оставлены лишь те термины, без которых невозможно вести рассказ. Это в особенности названия геологических периодов, эпох и веков (рис. 1), а также названия (особенно латинские) растений и животных. Самые важные термины поясняются, смысл других, надеюсь, будет ясен из контекста. Оставшиеся непонятными слова читатель может просто пропустить. На общем понимании текста это едва ли скажется.

Рис. 1. Геохронологическая шкала эр (групп) и периодов (систем); линиями показано время существования основных групп высших растений

Рис. 1. Геохронологическая шкала эр (групп) и периодов (систем); линиями показано время существования основных групп высших растений

И последняя, может быть, самая важная оговорка. Чуть ли не самое интересное в науке — не полученные результаты, а сам процесс исследования. Чтобы рассказать о нем, те, кто не занимается историей науки специально, вынуждены обращаться к собственным исследованиям. И тут возникает проблема. Любое исследование начинается не с пустого места. Всегда приходится сталкиваться с работами предшественников, и далеко не всегда выводы предшественников подтверждаются. Стоит ли вспоминать чужие заблуждения, называть ошибавшихся по именам?

Думается, что стоит. Иначе получится искаженная и безликая картина исследования. Только важно помнить, что вскрывшиеся непроизвольные просчеты не компрометируют настоящего ученого. Более того, порой они сильнее стимулируют дальнейшие исследования, чем правильные выводы. В конце концов самую грубую ошибку делает тот, кто уверен в собственной непогрешимости.

Глава I

ЗАВОЕВАНИЕ СУШИ

В истории нашей Земли было немало вех, значение которых для правильного прочтения всей истории ясно каждому исследователю и которые тем не менее так и остаются загадкой. Мы убеждены, что когда-то не было самой Земли, а после того, как она образовалась, на ней появилась жизнь. Не всегда населяли Землю окружающие нас животные и растения. Совсем недавно в масштабе геологического времени появился сам человек. Эти и другие важнейшие события — от возникновения Земли до происхождения человека — источники неисчислимых гипотез. Время от времени то одна, то другая завоевывает чуть ли не всеобщее признание, но потом тускнеет под напором новых идей. Калейдоскоп гипотез рождает скепсис. Порой начинает казаться бессмысленной игра фантазии вокруг событий, не оставивших следов в геологической летописи. Исследователи обращаются к другим проблемам, и тут вдруг обнаруживаются новые факты, заставляющие вернуться к оставленной проблеме и попытаться решить ее иначе.

Именно так получилось с завоеванием суши растениями. От того времени, как зародилась на Земле жизнь, и до тех геологических эпох, когда на суше появились первые леса, прошли миллиарды лет. Растительность вполне современного облика покрывала континенты всю последнюю эру — кайнозойскую. В мезозое и в двух последних периодах палеозойской эры — пермском и каменноугольном — суша тоже была покрыта густой растительностью. Известны многочисленные остатки наземных растений и в предшествовавшем девонском периоде. А дальше? Что было на суше в силуре, ордовике, кембрии и в еще более древние — докембрийские — времена? Этого никто не знает.

Вольно или невольно мы навязываем далекому прошлому черты мира, окружающего нас сейчас. Ставшее привычным кажется непреходящим. Как ребенку трудно представить, что когда-то не было мамы и папы, дома, в котором он живет, так и исследователи с трудом приходят к мысли, что привычные черты нынешнего облика планеты — нечто появившееся не так уж давно. Особенно трудно свыкнуться с мыслью, что когда-то облик планеты был настолько иным, что взгляни мы на нее в иллюминатор самолета, то и не узнали бы Земли, а решили бы, что под нами неведомое небесное тело. С точки зрения геолога, привыкшего к срокам в сотни миллионов и даже миллиарды лет, Земля была именно такой, чужой и непривычной, не так уж давно — в середине палеозойской эры.

Надо честно признаться, что мы так и не знаем, как выглядела бы Земля с птичьего полета в начале девонского периода — 400 млн. лет назад. Мы, конечно, не увидели бы лесов. Пейзаж скорее напомнил бы нам полупустыни в дни, когда снег уже сошел, а зелень еще не появилась. Может быть, только по берегам рек и морей вилась тонкая ниточка зелени. Так считают многие палеоботаники. Не раз высказывалось мнение, что различные низшие растения заселяли сушу и в додевонские времена. Но никаких их остатков до сих пор не находили. Гипотезы о заселении суши растениями могут опираться лишь на косвенные свидетельства.

Почему-то заселение суши растениями далеко не всеми исследователями признается проблемой. Некоторым кажется, что здесь не над чем особенно ломать голову. Разве не очевидно, что растения вышли когда-то из моря на сушу? Сначала они заселили мелководье, двинулись вдоль рек в глубь континентов, растеклись по берегам озер, а потом шаг за шагом, все дальше и дальше от воды. Надо лишь разыскать этих пионеров в древнейших континентальных толщах и прочитать по ископаемым остаткам, когда и как все было. Но и без этих находок дело казалось в целом ясным. В начале 40-х годов один крупный ученый без колебаний писал: «…первый расцвет жизни на суше был приурочен к приморским местностям, особенно к берегам лагунных озер и болот, лежащих между песчаными береговыми валами и подгорной террасой. Здесь впервые выработался тип растения, нижней своей частью находящегося в воде, а верхушкой — в воздушной среде под прямыми лучами солнца. Споры, развившиеся в мелкой нагретой воде лагун, при понижении уровня воды вследствие испарения образовывали заростки в виде плоских зеленых лопастных пластинок. Отдельные участки их, выдвигаясь из воды и испаряя воду, вызывали возникновение токов воды, возмещавших испаряемую, и этим способствовали росту своих тканей. Образовывалось подобие первичного стебля».

В таком же стиле, без тени сомнения описывались и дальнейшие события. В литературе тех и последующих лет можно найти немало подобных рассказов. Что это — считанная с документов история или правдоподобный домысел? Сейчас это выглядит почти как домысел, но в начале 40-х годов дело представлялось иначе. Тогда еще свежи были в памяти открытия конца 10-х — начала 20-х годов, когда англичане Р. Кидстон и В. Лэнг описали из девона Шотландии прекрасно сохранившиеся остатки простейших с виду высших растений. Особое впечатление произвели ринии — голые безлистные прутья с мешочками-спорангиями, содержавшими споры, на концах. Лучшего предка для всех высших растений нельзя было и желать. Присовокупляя другие известные к тому времени девонские растения, ученые стали конструировать генеалогические деревья, домысливая образование листьев, корней, стволов, разнообразных органов размножения. Некоторые из предложенных эволюционных схем были затем подтверждены новыми находками девонских растений.

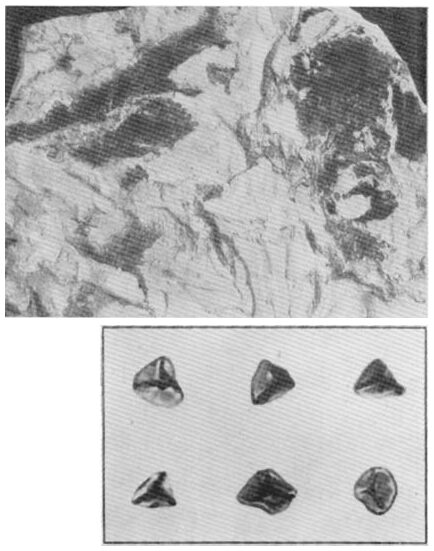

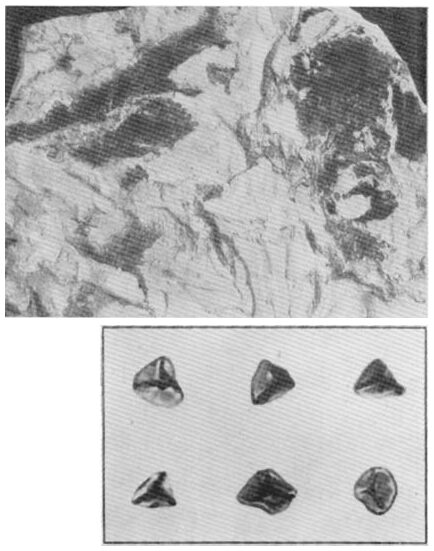

Естественно, что взгляды исследователей обратились к более древним, додевонским отложениям — силурийским, ордовикским и кембрийским. Остатки, внешне похожие на высших наземных растений, в них попадались давно. Это были какие-то подобия стеблей, обрывки тканей, сходных с древесиной, микроскопические оболочки, похожие на споры высших растений. Особенно широко обсуждались открытия в кембрии Сибири остатков, названных Aldanophyton (фиг. I), и якобы спор высших растений в кембрийских и даже докембрийских отложениях Прибалтики. О находке спор сообщалось в печати как о важном открытии, Об этом писали в газетах и научно-популярных журналах.

В 50-х годах сложились две точки зрения на проблему заселенности суши растениями в додевонские времена. Одни исследователи, условно назовем их «энтузиастами», говорили, что суша была заселена высшими растениями даже в докембрийские времена. Более осторожные из них соглашались, что все додевонские документы, если брать их порознь, недостоверны. Но в сумме, считали они, «улик» вполне достаточно. Другие исследователи, «скептики», соглашались учитывать только неоспоримые документы.

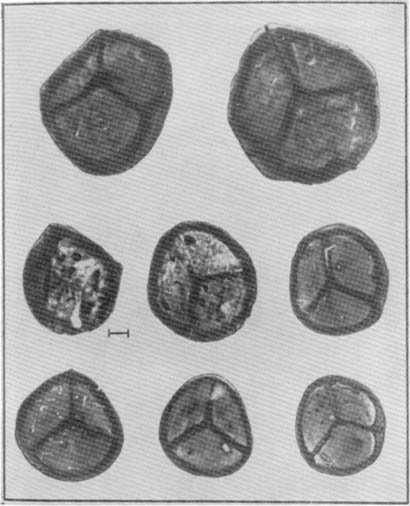

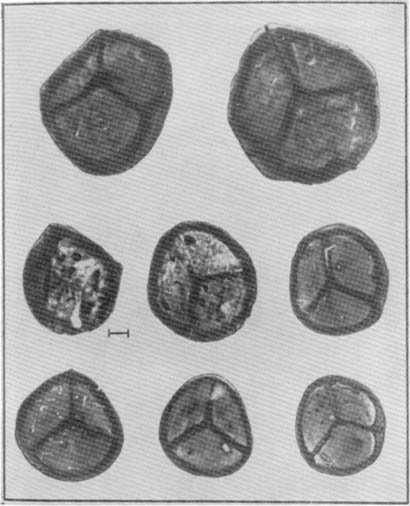

К 60-м годам сообщений о додевонских находках накопилось столько, что настало время как следует в них разобраться. Пошли на строгий экзамен микроскопические оболочки, описанные как споры. В 1965 г. в «Палеонтологическом журнале» вышла статья Н. А. Волковой. Она тщательно проанализировала все сообщения о докембрийских, кембрийских и ордовикских спорах. Выяснились любопытные закономерности. Прежде всего оказалось, что наиболее важные находки иллюстрированы не фотографиями, а схематическими рисунками. Чтобы отличить споры высших растений от оболочек микроскопических водорослей (внешне эти два типа остатков могут быть похожими), очень важно найти трехлучевую фигуру, которая образуется у спор еще тогда, когда они сидят в спорангиях (фиг. II). Материнские клетки спор делятся, и из каждой клетки формируются четыре споры, расположенные крест-накрест. Такая группа из четырех спор называется тетрадой. Трехлучевая фигура (она называется еще трехлучевой щелью или тетрадным рубцом) обращена внутрь тетрады. Через трехлучевую щель происходит прорастание спор, когда они, высеявшись из зрелых спорангиев, попадают на подходящую почву. О присутствии трехлучевой щели у древнейших спор и писали «энтузиасты». Однако ни в одном случае это наблюдение не было подтверждено фотографиями. Трехлучевые щели изображались только на рисунках. В палеонтологии часто бывает так, что некоторые детали ископаемых организмов хорошо видны наметанному глазу, но подтвердить наблюдение фотографией не удается. Например, швы на ископаемых черепах иногда маскируются рельефом кости. Поэтому на фотографиях получается бугристая поверхность, и проследить на этом фоне тонкие линии швов невозможно. В таких случаях вместо фотографии документом служит рисунок. Но при трехлучевой щели спор дело обстоит иначе. Здесь всегда есть возможность сделать вполне убедительные фотографии. Тем не менее их не было.

Н. А. Волкова обнаружила и другую закономерность. В работах 40—50-х годов ссылки на находки древнейших спор звучали уверенно и количество спор в препаратах указывалось большим. В начале 60-х годов те же исследователи, описывая тот же материал, что и раньше, уже писали, что количество спор с трехлучевой щелью очень небольшое. Все чаще слышались оговорки, что, дескать, это споры мхов и других сравнительно низко организованных высших растений. Энтузиазм начал давать трещину. К концу 60-х годов «энтузиастов» почти не стало слышно.

Не надо воспринимать эту историю как некое умышленное введение в заблуждение одними учеными других, а эти другие, дескать, разоблачили очковтирателей. Дело было отнюдь не так. Заблуждение было искренним, и не честь мундира спасали те, кто продолжал настаивать на присутствии спор в древнейших, даже докембрийских, толщах. Что же касается злополучной трехлучевой щели, то за нее принимали случайные складки на микроскопических оболочках водорослей. При жизни эти оболочки были шаровидными. Попав в породу, они сплющивались, и возникала сложная, беспорядочная система складок. Найти в переплетении складок трехлучевую фигуру не сложнее, чем увидеть неведомого зверя в прихотливо изогнутом лесном корне или голову старика в силуэте одного из Красноярских столбов.

Не забыли скептики и о крупных растительных остатках из додевонских отложений. С большинством остатков разделались быстро. На них не обнаружилось никаких деталей, подтверждавших, что перед нами действительно наземные растения. Труднее пришлось с сибирским алданофитом. В 1971 г. в Новосибирске состоялась Международная палинологическая конференция, на которую съехались авторитетные и весьма скептически настроенные палеоботаники. Лучшая коллекция алданофитов хранится сейчас в Томском университете у проф. А. Р. Ананьева. Он привез несколько образцов в Новосибирск, где состоялся своеобразный консилиум. Отношение к образцам было непредвзятое, но придирчивое. Смотрели на образцы в лупу и под микроскопом, смачивали ксилолом, чтобы ярче проявились детали. Заключение было единодушным: алданофит — неизвестно, что такое. Внешне он действительно похож на некоторые палеозойские плауновидные, но никаких деталей, подтверждающих общее впечатление, не видно. Главное, что нет никаких, даже самых слабых, намеков на проводящую систему. Это может быть и водоросль, и какое-то неведомое животное.

Обсуждая вопрос о природе алданофита, участники консилиума помнили и об условиях его захоронения. Это карбонатные морские отложения, образовавшиеся в открытом море. Как могли попасть так далеко от берега остатки наземных растений и не разумно ли ждать больше их остатков в отложениях, откладывавшихся ближе к берегу? Направление, в котором проходила береговая линия этого моря, примерно известно. Но находок алданофитов больше нигде не было. В общем разошлись участники консилиума, пожимая плечами и отказываясь высказываться об алданофите хоть сколько-нибудь определенно.

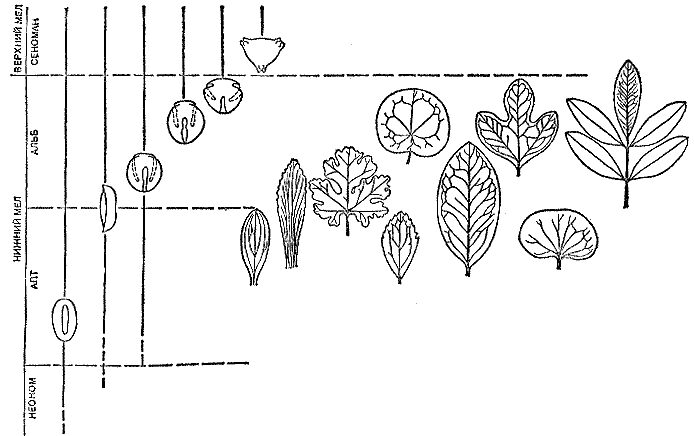

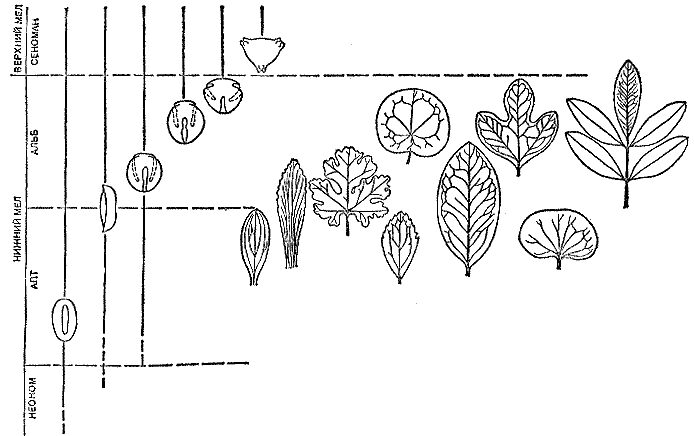

Рис. 2. Уровень появления в геохронологической шкале основных структур высших растений: 1 — трахеиды; 2 — устьица; 3 — дихотомически ветвящиеся оси; 4 — побеги с главной осью; 5 — выросты (эмергенцы) на оси, не снабженные проводящим пучком; 6 — то же с проводящим пучком; 7 — вильчатые листоподобные органы; 8 — уплощенные листья; 9 — звездчатый в сечении проводящий цилиндр в оси; 10 — округлые спорангии на концах осей; 11 — эллиптические спорангии; 12 — собрания спорангиев; 13 — спорангии, раскрывающиеся продольной щелью; 14 — спорангий в пазухе листа; 15 — двурядное расположение спорангиев с придатками между ними; 16 — споры с трехлучевой щелью и без орнаментации оболочки; 17–23 — споры с различной орнаментацией и разного размера; во второй колонке слева яруса (века) силура и нижнего (раннего) девона (по В. Г. Чалонеру, с изменениями)

Рис. 2. Уровень появления в геохронологической шкале основных структур высших растений: 1 — трахеиды; 2 — устьица; 3 — дихотомически ветвящиеся оси; 4 — побеги с главной осью; 5 — выросты (эмергенцы) на оси, не снабженные проводящим пучком; 6 — то же с проводящим пучком; 7 — вильчатые листоподобные органы; 8 — уплощенные листья; 9 — звездчатый в сечении проводящий цилиндр в оси; 10 — округлые спорангии на концах осей; 11 — эллиптические спорангии; 12 — собрания спорангиев; 13 — спорангии, раскрывающиеся продольной щелью; 14 — спорангий в пазухе листа; 15 — двурядное расположение спорангиев с придатками между ними; 16 — споры с трехлучевой щелью и без орнаментации оболочки; 17–23 — споры с различной орнаментацией и разного размера; во второй колонке слева яруса (века) силура и нижнего (раннего) девона (по В. Г. Чалонеру, с изменениями)

На XI Международном ботаническом конгрессе в 1969 г. собрался симпозиум по основным событиям в эволюции растений, документированным палеоботаникой. Английский палеоботаник В.-Г. Чалонер собрал все доступные к этому времени материалы о древнейших наземных растениях. Его доклад был затем опубликован. Чалонер рассуждал так: есть три признака, совместное присутствие которых у ископаемого растительного остатка позволяет считать, что перед нами остаток высшего растения, — это древесинные клетки (трахеиды), споры с трехлучевой щелью и устьица на поверхности тела. Устьица можно видеть, сняв с отпечатка покрывающую его пленку (кутикулу)! с оттисками клеток. Кутикула состоит из высокополимерного органического вещества и хорошо сохраняется в ископаемом состоянии. Обычно ее отделяют, растворяя обугленный остаток растения в смесях, не действующих на вещество кутикулы. Чалонер учитывал, что часто мы встречаемся с такими остатками, у которых нельзя изучить все три признака. Поэтому он предложил оценивать время появления высших растений иначе. Он свел в одну таблицу все известные к тому времени находки, позволившие наблюдать хотя бы один из трех признаков (рис. 2). Оказалось, что первые споры с настоящей трехлучевой щелью появляются с самого начала силурийских отложений, а остатки с кутикулой и устьицами или с трахеидами — с самого конца силура. Все сообщения о более древних находках остатков с такими признаками оказались сомнительными. В одних случаях не были надежно датированы породы. В других — остатки оказались вмытыми по трещинам из более молодых отложений. В третьих случаях сообщения не подкреплялись убедительными иллюстрациями.

Скрупулезный анализ, выполненный Чалонером, убедил многих, что о появлении высших растений не то что в докембрии, кембрии и ордовике, но даже в начале силура нельзя говорить хоть сколько-нибудь уверенно. Правда, исследователей смущали находки спор с трехлучевой щелью по всему разрезу силурийских отложений (хотя и не во всех местах, где эти отложения известны). Впервые раннесилурийские споры обнаружил и изобразил на хороших фотографиях У. С. Гофмейстер в 1959 г. Его материал происходил из Ливии. Затем число находок стало увеличиваться, причем исследователи заботились о том, чтобы наблюдения были хорошо документированы (фиг. III). В 1971 г. Д. Грей и А. Буко описали нижнесилурийские споры в виде еще не распавшихся тетрад.

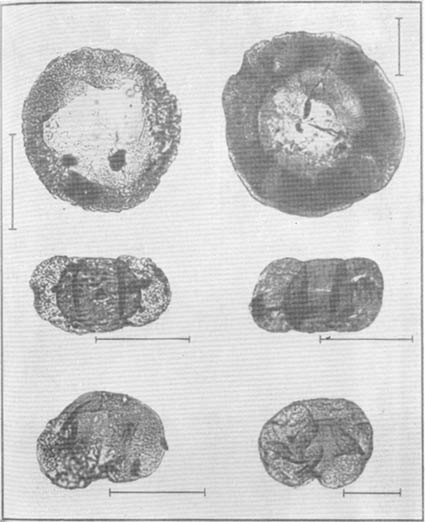

Эти находки спор в раннесилурийских отложениях не были случайностью. Дело в том, что для изучения силурийских и более древних пород стала все шире применяться методика спорово-пыльцевого анализа. Куски породы дробят и растворяют в кислотах, органические остатки просветляют и отделяют специальными жидкостями и рассматривают в микроскоп. При этом находят большое количество одноклеточных водорослей и проблематичных микроскопических остатков. По их составу удается сопоставлять разрезы осадочных толщ. Среди таких остатков и попадаются споры. Одновременно стали встречаться и интересные обрывки, возбудившие дискуссии. Во-первых, это были трубки со спиральными утолщениями. Во-вторых, нашли органические пленки с отпечатавшейся системой многоугольных клеток (рис. 3).

Рис. 3. Органические пленки с клеточной структурой и трубки со спиральными утолщениями из нижнего силура Вирджинии; длина линейки — 10 микрон (по Х. П. Бэнксу, Л. М. Пратт, Т. Л. Филлипсу и Д. М. Деннисону)

Рис. 3. Органические пленки с клеточной структурой и трубки со спиральными утолщениями из нижнего силура Вирджинии; длина линейки — 10 микрон (по Х. П. Бэнксу, Л. М. Пратт, Т. Л. Филлипсу и Д. М. Деннисону)

Некоторые исследователи стали высказывать мнение, что трубки со спиральными утолщениями не что иное, как трахеиды, а органическая пленка — кутикула высших растений. Один из наиболее авторитетных исследователей древнейших растений, X. П. Бэнкс из Йельского университета, в специальной статье, опубликованной в 1975 г. в международном журнале, призвал коллег к осторожности. Он писал, что спиральные утолщения на трубках иные, чем у трахеид растений. У нижнесилурийских трубок утолщение как бы встроено в стенку, а у растений оно наложено на нее. По мнению Бэнкса, такие трубки вполне могут принадлежать животным. К животным же или к каким-то неизвестным водорослям могут относиться и фрагменты с клеточной структурой. Споры с трехлучевой щелью тоже не обязательно принадлежат высшим растениям. Сходные споры находили у некоторых очень своеобразных ископаемых растений (протосальвиний), относимых сейчас обычно к водорослям.

Статья Бзнкса не осталась без внимания. Два года спустя в другом международном журнале Д. Грей и А. Буко в специальной большой статье возразили Бэнксу. Они писали о том, что ни у одной известной группы животных нет таких трубок, что клетки на кутикулах больше похожи на растительные и что ни у одной настоящей водоросли не бывает спор с трехлучевой щелью и такой оболочкой, которая бы выдерживала обработку спорово-пыльцевыми методами.

Стоит напомнить и еще об одном открытии последних лет. После того как было показано, что палинологи ошибочно дорисовывали трехлучевую щель у микроскопических оболочек раннего палеозоя и докембрия, Н. А. Волкова обнаружила в самых верхах докембрия очень мелкие (диаметром до 10 микрон) оболочки. У них была совершенно ясная трехлучевая щель — ее каждый может видеть на опубликованных фотографиях (фиг. IV). Тем не менее эта находка, видимо, не имеет прямого отношения к происхождению высших растений и заселению ими суши. Дело в том, что в породах, содержащих эти оболочки, в большом количестве встречаются загадочные пока водоросли, изучавшиеся М. Б. Гниловской и отнесенные ею к особой группе вендотенид. Их связь с другими водорослями остается неизвестной, поскольку не вполне понятна их структура и, в частности, органы размножения. Вполне возможно, что обнаруженные Волковой оболочки (споры —?) принадлежат вендотенидам. Для нашей темы в этой находке важно то, что не только у высших растений могут образовываться споры с такой оболочкой, которая могла бы выдерживать химическую обработку, применяемую в палинологии. Впрочем, и здесь рано строить гипотезы. Еще предстоит изучить эти древнейшие остатки с помощью электронной микроскопии.

До окончания начавшейся дискуссии еще далеко, и сейчас еще слишком мало материалов, чтобы отдавать предпочтение какой-либо точке зрения. Нужны более детальные исследования всех этих странных остатков. Может быть, удастся изучить их химический состав или тонкую структуру, различимую лишь в электронный микроскоп.

Однако не только дальнейшее накопление фактических данных и сравнение остатков с другими организмами помогут решению вопросов. Надо поразмыслить над уже собранным материалом и еще раз подумать о выводах из имеющихся наблюдений.

Существует широко распространенный миф, что наука развивается от фактов к обобщениям. Над опровержением этого мифа, бытующего главным образом среди исследователей с эмпирическим складом ума, трудилось несколько поколений философов и методологов науки. Никто не спорит, что иногда случайное наблюдение приводит к крупнейшему научному открытию. Но даже и в этом случае оценить значимость факта можно лишь с помощью теории. Факты питают теорию, теория через обобщения и дедукции ведет к новым осмысленным наблюдениям и экспериментам. Связь фактов и обобщений, индукций и дедукций, теории и наблюдения непрерывна и взаимна.

С этой точки зрения интересно проследить развитие взглядов на заселение суши и разобраться, как влияли на обобщения, с одной стороны, новые находки, а с другой — отказ в доверии прежним наблюдениям. Здесь невозможно изложить в деталях всю историю. Поэтому ограничимся ее главными чертами. Мнение о том, что высшие растения происходят от водорослей, высказывалось еще в прошлом веке. В первой трети нашего века уже детально расписали всю последовательность выхода растений на сушу. Наглядные схемы показывали, как некие водоросли, жившие вблизи берега, сначала высунули на воздух «голову», затем заселили приливно-отливную зону, потом, постепенно превращаясь в высшие растения, целиком вышли на берег. За этим последовало постепенное завоевание суши.

Какие же наблюдения легли в основу этой гипотезы, обычно преподносимой в литературе — научной, учебной, популярной — чуть ли не как хорошо обоснованная историческая реконструкция, для которой нет и не может быть альтернатив? Как ни странно, таких наблюдений не было ни в те времена, когда эта гипотеза выдвигалась, ни потом. Это было и остается чисто умозрительным построением. В основном исследователи опирались на очень общие филогенетические соображения и косвенные аналогии.

После выхода в свет «Происхождения видов» Ч. Дарвина начала развиваться филогенетическая систематика организмов. Систематические группы были отождествлены с ветвями филогенетического древа. Особую роль в развитии этих взглядов сыграл Э. Геккель. В 1866 г. во втором томе своей «Общей морфологии» он нарисовал филогенетическое древо всех организмов. Настал период конструирования филогенетических деревьев, одно время это было повальным увлечением. В ботанике еще в прошлом веке была построена филогенетическая линия, уходящая от покрытосеменных к голосеменным, а от них — к высшим споровым растениям. Дальше эта линия обрывалась. Никаких фактических данных о происхождении высших растений в XIX в. по существу не было.

Как обычно бывает в филогенетике (так же поступают при установлении отцовства), предков подбирали методом исключения. После того как зоологи построили филогенетическую линию, идущую от млекопитающих через рептилий и амфибий к рыбам, возникло представление, будто население суши произошло от обитателей морей. Вполне естественной показалась и мысль, что растения суши тоже взяли начало от водных растений. Вывести высшие наземные растения из высших же, но водных растений было невозможно. Взгляды исследователей обратились к водорослям. Дальше пошли методом исключения. Из современных многоклеточных водорослей только зеленые, красные и бурые могли быть претендентами на предковое положение. Сейчас большинство филогенетиков, интересующихся происхождением высших растений, выводят их из зеленых водорослей, хотя есть сторонники ставить в корни высших растений бурые и красные водоросли.

К сожалению, как в прошлом веке, так и сейчас палеоботаника ничего не может предложить участникам спора. Она свидетельствует только о том, что в кембрии и ордовике уже были разнообразные морские водоросли. Хотя вывести из этих древнейших водорослей высшие растения не легче, чем из современных, этот факт важен. Он позволил заключить, что многоклеточные морские водоросли старше высших растений и потому действительно могли быть их предками. Дальше было достаточно не удержаться от соблазна превратить принципиальную возможность в историческую гипотезу. А чтобы гипотеза превратилась в убеждение, достаточно привыкнуть к ней. И еще надо, чтобы у гипотезы не появилось серьезных противников.

Гипотеза о происхождении высших растений от морских водорослей подкреплялась и косвенной аналогией. По берегам современных морей можно видеть несколько поясов растительности. Некоторые водоросли всегда живут в воде. Другие заселяют приливно-отливную полосу. Третьи довольствуются лишь брызгами прибоя. Им хватает этой воды для жизни и размножения. Немало водорослей живет на суше. Этот ряд вполне можно прочитать как протокол выхода растений из моря на сушу. И даже если не делать этого, вполне можно предположить, что, следуя похожему ряду, растения когда-то выбирались на сушу, попутно становясь настоящими высшими растениями, развивая способность образовывать стебли, проводящую систему, корни, распространять споры по воздуху, обходиться без водной среды при размножении. Короче говоря, история выхода растений на сушу и возникновения высших растений не была реконструирована по палеоботаническим документам, а была гипотетически вычитана из разнообразия форм и условий жизни современных растений.

Сам по себе этот прием неизбежен, когда мы хотим реконструировать прошлое или когда невозможно проследить все стадии процесса, происходящего в наше время. В этих случаях исследователи пользуются методом, который известный французский философ А. Бергсон назвал «кинематографическим». Приняв, что некие объекты развиваются по одному и тому же правилу, мы наблюдаем разные фазы развития на разных объектах, получаем отдельные «кадры» происходящего процесса, а затем мысленно нанизываем эти кадры на воображаемую киноленту. Так мысленно восстанавливается процесс. Именно таким способом Гарвей когда-то пришел к выводу, что не только птицы, но и млекопитающие развиваются из яйца. Эмбриология научилась прослеживать онтогенез одной яйцеклетки не так уж давно, а наиболее фундаментальные открытия были сделаны отцами эмбриологии К.-Э. фон Бэром и К.-Ф. Вольфом с помощью кинематографического метода. Они прослеживали разные стадии развития зародыша, сравнивая разные зародыши.

Так же поступают и геологи. Когда они утверждают, что море размывает берег, окатывает камни и намывает пляжи, то это не значит, что они годами сидели на одном месте и следили, как море, подмыв в каком-то одном месте берег, взялось за рассыпавшиеся камни и одни из них окатало в гальку, а другие истерло в песок. Все происходило иначе. Геологи сравнивали форму камней, разбросанных вдоль берега и в разной степени окатанных, сравнивали прибрежные скалы и рассеянные в воде камни, анализировали минеральный состав песка на пляже и пород на прилежащем берегу. Они видели, как время от времени происходят обвалы берегов, как таскает прибрежная волна песок и камни. Так реконструировались кадры, а из них складывалась «кинолента» процесса, происходящего хотя и на наших глазах, но чрезвычайно медленно.

Примерно так же поступили и при реконструкции заселения суши растениями. Были взяты две «киноленты». Одна изображала происхождение высших растений от морских водорослей и была сначала составлена только из современных растений, а затем современные растения были заменены девонскими формами. Другая «кинолента» была составлена из кадров, изображающих современные растения, живущие вблизи береговой линии водоемов. Совместив эти ленты, мы получим нынешние представления о том, как растения завоевывали континенты. Эта схема стала подтверждаться палеонтологическими документами уже в нашем веке, когда начались детальные исследования девонских растений и когда удалось как следует разобраться в последовательности напластований силурийских и девонских отложений. Если оставить в стороне вызывавшие споры находки ордовикских и более древних растений, а взять только несомненные остатки высших растений девона и верхов силура, то складывается такая картина. В самых верхах силура встречаются очень однообразные остатки простейших высших растений, относимых к роду куксония и внешне сходных с риниями. В низах девона, отвечающих жединскому веку, примерно та же картина. В отложениях следующего, зигенского века мы находим уже множество разнообразных высших растений, принадлежащих нескольким родам (рис. 4). С этого времени высшие растения разбиваются на две группы. Одна из них пойдет к плауновидным, в том числе к древовидным лепидодендронам каменноугольного периода (они сыграли большую роль в накоплении углей Донбасса, западноевропейских и североамериканских угленосных бассейнов). Сейчас потомки этой группы представлены травянистыми плаунами и немногими другими растениями. Вторая группа поведет к папоротниковидным, голосеменным и покрытосеменным.

Детальное изучение самих девонских растений и тех отложений, в которых они погребены, показало, что некоторые из них вели полуводный образ жизни. Нижними частями они сидели в воде и высовывали наружу лишь оси с органами размножения. Казалось бы, все свидетельствовало о том, что в отложениях верхов силура — нижней части девона запечатлен процесс выхода растений на сушу.

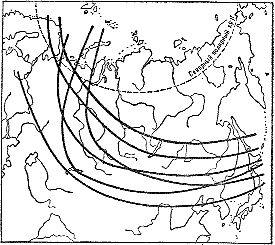

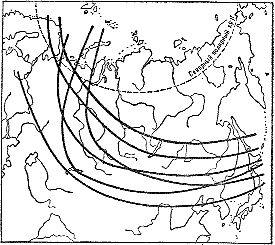

Эта вполне правдоподобная картина тем не менее не дает ответа на два вопроса. Во-первых, непонятно, кому принадлежат споры с трехлучевой щелью, встречающиеся в более древних силурийских отложениях. Где те растения, которые продуцировали эти споры? На материале из Прибалтики было показано, что оболочки таких спор закономерно распространены в морских осадках. Силурийская палеогеография Прибалтики реконструирована довольно хорошо. Во всяком случае известно, с какой стороны располагался здесь берег моря. Если наложить на палеогеографическую карту количество трехлучевых спор, встречающихся в пробах, то можно ясно видеть, как обилие спор увеличивается по направлению к берегу. В противоположном направлении в пробах увеличивается количество остатков различных морских водорослей. Д. Грей и А. Буко, собравшие материалы, сделали вывод, что эти споры принадлежат высшим наземным растениям. Они отметили сходство силурийских спор с теми, которые извлечены из спорангиев высших растений девона.

Рис. 4. Различные девонские проптеридофиты («псилофиты»): вверху слева и в центре — савдония (Sawdonia, по А. Р. Ананьеву и С. А. Степанову); справа вверху и внизу — пертика (Pertica, no Э. Касперу и Г. Н. Эндрьюсу); внизу слева — зостерофилл (Zosterophyllum, по Д. Уолтону)

Рис. 4. Различные девонские проптеридофиты («псилофиты»): вверху слева и в центре — савдония (Sawdonia, по А. Р. Ананьеву и С. А. Степанову); справа вверху и внизу — пертика (Pertica, no Э. Касперу и Г. Н. Эндрьюсу); внизу слева — зостерофилл (Zosterophyllum, по Д. Уолтону)

Получается какая-то несуразица. Споры вроде бы документировали заселение суши уже с начала силура. А остатки стеблей и других частей растений документируют заселение суши в конце силура — начале девона. Длительность силура сейчас принимают примерно в 35 млн. лет. В масштабе всей земной истории, длившейся миллиарды лет, это не так много, но для тех, кто занимается силурийскими и близкими по возрасту отложениями, расхождение почти на целый период обращается в невыносимое противоречие.

Второй вопрос, на который не дает ответа принятая сейчас гипотеза, касается растений верхов силура и девона. После того как были открыты и изучены различные девонские растения, в литературе появились реконструкции девонских ландшафтов. На них изображают берег моря, вдоль которого и чуть поодаль рассажены ринии и их современники. Некоторые из них лишь торчат из воды, а остальные вполне освоились на суше. Пейзаж довольно унылый, ибо население берега низкорослое, листьев еще нет, одни только голые или шиповатые прутья. Вот здесь-то и возникает вопрос: как эти растения после смерти попадали в захоронения? Известно, что растительный остаток может захорониться на века, лишь попав в воду. Иначе при доступе кислорода он быстро истлеет. Обычно палеоботаники имеют дело с листьями, опавшими с деревьев и занесенными в воду, болотными и водными растениями. Если растения живут в стороне от воды, то скорее всего от них сохранятся лишь рассеявшиеся по воздуху споры, пыльца или семена. Обычная трава, растущая по берегам рек и озер, может захорониться на века лишь в исключительных случаях. Поэтому об истории злаков и полыней палеоботаники судят только по остаткам пыльцы.

В девоне настоящих болот еще не было. Поэтому мы не находим в девонских отложениях пластов углей, а те, которые известны, образовались из остатков водорослей (их раньше ошибочно принимали за остатки высших растений). В конце силура — начале девона не было растений с опадающими листьями, так как еще не было самих листьев. Почему же низкорослые девонские растения, изображаемые на реконструкциях по берегам водоемов, попадали в воду и захоронялись? Какие у них были для этого преимущества перед современной травой?

На эти вопросы нет ответа, поскольку исследователи девонских растений не задали себе таких вопросов. Тогда возникает другой вопрос: правильны ли реконструкции девонских ландшафтов, вошедшие в литературу? На каком основании ринии и их современники рассажены по берегам? Может быть, они сидели в воде? И еще такие вопросы: если появление крупных остатков в отложениях верхов силура — низов девона свидетельствует о выходе растений на сушу, то почему мы не видим всех стадий самого процесса преобразования водорослей в высшие растения? Ведь в таком случае все происходило в прибрежных водах, где условия для сохранения геологической летописи наиболее благоприятны. Прибрежно-морские отложения известны в отложениях всех геологических периодов и служат одним из главных источников информации о жизни в геологическом прошлом.

Вспомним теперь упомянутое соображение, что некоторые девонские растения были полуводными. А почему, собственно, некоторые? Почему все те растения, чьи остатки изучают палеоботаники и чьи реконструкции вошли в сводки и учебники, не могли быть водными и полуводными? И почему появление крупных остатков растений в верхах силура — низах девона надо обязательно толковать как следы выхода растений на сушу? Может быть, это следы переселения высших растений в воду. Именно так: не из воды, а в воду.

Достаточно принять эту гипотезу, как многое становится на свои места. Прежде всего находит объяснение факт, что в нижнедевонских отложениях богатство спор гораздо больше, чем можно предполагать по крупным остаткам растений. Это указывает на то, что какие-то растения сидели на берегу и только их споры долетали до мест захоронения. Тогда и силурийские (в том числе и нижнесилурийские) споры можно считать спорами тех растений, которые росли на берегу, так что их стебли не могли добраться до воды и попасть в геологическую летопись. Правда, здесь можно возразить, что, дескать, мы относим время выхода растений из моря на сушу на начало силура и лишь отодвигаем ту же проблему в глубь веков, а не решаем ее. Ведь и в начале силура процесс выхода растений на сушу должен был пройти через прибрежно-морскую полосу, где неплохо ведется геологическая летопись. Записей же об этом процессе в начале силура нет. Стало быть, нет и опровержения гипотезы, что растения действительно вышли из моря и по мере выхода водоросли превращались в высшие растения. Опровергнуть эту гипотезу действительно нет возможности. Но это не достоинство, а дефект любой гипотезы. Неопровергаемость превращает гипотезу в догмат. Эта же неопровергаемость, правда, дает возможность выдвигать иные гипотезы. Скажем, такую: почему бы не предположить, что заселение суши водорослями произошло в досилурийские времена, а преобразование водорослей в высшие растения происходило целиком в наземных условиях? На какой-то стадии этого процесса водоросли обрели способность обтягивать свои споры прочными, химически устойчивыми оболочками. Это событие мы и отмечаем в геологической летописи, когда оболочки спор появляются в силурийских породах. К концу силура уже развились несомненные высшие растения и некоторые из них отправились жить в воду, причем совершенно не обязательно «обратно» в воду.

Ничего экстраординарного в таком процессе нет. Мы знаем, что многие сухопутные организмы со временем заселяли воду. Это ихтиозавры и плезиозавры из рептилий, китообразные и ластоногие из млекопитающих, многие насекомые. Есть водные цветковые растения, хотя их непосредственные предки, судя по всему, не жили в воде. Для природы такие переходы не составляли какой-то исключительной трудности. Условия жизни в воде и на суше различаются очень сильно, но, может быть, не для всех организмов эти различия действительно существенны. Для человека немыслимо поселиться в воде без специальных технических приспособлений. Другие организмы прекрасно чувствуют себя и на земле, и в воде (достаточно вспомнить лягушек). Многим из них важно только не уходить от воды далеко или иметь хотя бы временами, например для размножения, влажную среду вокруг.

Конечно, высказанная здесь гипотеза может вызвать тот же упрек в недоказуемости, а стало быть, и догматичности. Действительно, пока трудно указать пути ее проверки. Все же кое-что можно

предпринять. Например, было бы весьма важно не ограничиваться рассматриванием силурийских спор в обычные световые микроскопы. Сейчас начали изучать их с помощью электронного сканирующего микроскопа, который позволяет рассмотреть мельчайшие детали поверхности спор, но не позволяет заглянуть внутрь. Для этого нужен просвечивающий электронный микроскоп. Очень важно разобраться в тонкой внутренней структуре оболочек этих спор, сравнить ее со структурой спор водорослей и высших растений девона. Палеоботаники, имеющие дело с девонскими растениями, обращали много внимания на их структуру и систематику, но почти не занимались их экологией. Теперь требуется тщательно изучить особенности их захоронения, происхождения и условий образования толщ, содержащих растительные остатки. Детальный анализ палеогеографической приуроченности силурийских спор пока был выполнен только в Прибалтике. Мы не знаем, насколько выдерживаются в других местах установленные в Прибалтике закономерности.

Надо более обстоятельно заняться и теми загадочными остатками, из-за которых возникла дискуссия между Грей и Буко, с одной стороны, и Бэнксом — с другой. Вовсе не обязательно ставить в прямую зависимость эти остатки и находки спор в силурийских отложениях. Вполне возможно, что споры принадлежат наземным и, может быть, даже высшим растениям, обрывки с клетками — каким-то неведомым водорослям, а трубки — неведомым животным. Пока все эти остатки изучаются лишь под микроскопом. Не обращаясь к более совершенным физическим и химическим методам, спорить дальше об их природе бессмысленно.

Наконец, надо внимательнее отнестись к додевонским отложениям, континентальным по происхождению. А. Грей и Буко отметили, что в тех додевонских толщах, которые считаются наземными, нет остатков спор. Вскоре после выхода их статьи американские палеоботаники Л. М. Пратт, Т. Л. Филлипс и Д. М. Деннисон описали все те же трубки, споры и кутикулы из нижнесилурийских отложений штата Вирджиния. По составу, характеру слоистости и условиям залегания эти отложения считаются континентальными. Еще один американский палеоботаник, Д. М. Шопф, присоединившийся к дискуссии, обратил внимание на то, что трубки со спиральными утолщениями обычно попадаются в захоронениях вместе с хитинозоями — проблематическими мелкими животными, обычно встречающимися в морских отложениях.

Словом, пока еще слишком рано уверенно говорить о том, к каким организмам относятся силурийские спороподобные остатки, трубки и куски кутикулы с клетками. Лучше повременить и с уверенными заключениями о том, что же было на суше в додевонские времена.

Впрочем, и в отношении раннего девона надо высказываться осторожно. В самых низах девонского разреза растительных остатков не многим больше, чем в верхах силура. Лишь в отложениях зигенского века (второго от начала девонского периода) во многих местах Земли находят разнообразные и многочисленные остатки растений. Гораздо разнообразнее становятся и оболочки спор. Это увеличение числа и разнообразия растительных остатков указывает не только на успехи в эволюции растений, но и на увеличение площадей, пригодных для устойчивого захоронения растительных остатков. Многие зигенские толщи с растительными остатками заведомо отложились на континентах.

Редкость континентальных отложений в дозигенские времена можно объяснить отсутствием развитого растительного покрова. Без него не было настоящих почв, не было и регуляции стока вод. После каждого дождя вода скатывалась в низины беспорядочными и ничем не сдерживаемыми потоками. Осадки, накапливавшиеся на континентах, непрерывно перерабатывались потоками, пока суша не нивелировалась. Как только возникли растения, способные заселять сушу и собираться в достаточно густые поселения, начался регулируемый сток вод, появились настоящие почвы. Растения могли защищать склоны от непрерывного и быстрого размыва. Речные долины закладывались надолго, началось континентальное осадконакопление с образованием устойчивых, не подвергающихся переработке захоронений растительных остатков. Возможно, что именно это и произошло в начале зигенского века. Раз начавшись, этот процесс мог быстро захватить обширные участки суши.

Можно полагать, что в основном суша была заселена к концу девонского периода, поскольку в начале следующего, каменноугольного периода на Земле образовывались уже практически все основные типы осадков, ныне отлагающиеся на континентах. В самом начале карбона начинается образование угленосных внутриконтинентальных толщ. Само присутствие углей показывает, что на пути стока вод стояли мощные растительные фильтры. Не будь их, не могли бы образовываться угольные пласты, ибо остатки растений непрерывно смешивались бы с песком и глиной, так что получались бы обломочные породы, сильно обогащенные растительными остатками, — углистые сланцы или песчаники, а не настоящие угли. С этого времени Земля стала зеленой.

Если спросить далекого от палеонтологии человека, какие главные вопросы должны интересовать, по его мнению, специалиста по мезозойским рептилиям, то в ответ мы, может быть, услышим о вымирании динозавров. Ведь об этом то и дело пишут даже в газетах. Стало быть, специалисту тем более важно понять, почему вымерли динозавры в конце мезозойской эры, произошло ли это от похолодания или от вспышки сверхновой звезды. И тем не менее это не так. Специалисты по динозаврам в общем довольно равнодушны к происходящей дискуссии, в которой участвует кто угодно, но только не они (вернее, участвуют редко и высказываются, как правило, скупо). Все дело в том, что для исследователя, профессионально работающего с конкретным материалом, гипотеза приобретает интерес лишь тогда, когда она открывает путь к новым исследованиям, когда можно ее проверять наблюдением, а не заниматься умозрениями, вперив взор в потолок. По той же причине «снежный человек» больше интересует журналистов, чем антропологов.

Так и проблема заселения суши растениями и происхождения высших растений. Она долго была объектом умозрений, далеких от конкретных палеоботанических исследований. Поэтому палеоботаники проявляли к ней интерес только тогда, когда появлялись новые находки и их можно было изучать в лаборатории. Если надежды не оправдывались, интерес к этой проблеме опять исчезал и существовал лишь в среде людей, довольно далеких от палеоботаники. Пересмотр остатков якобы высших растений из додевонских отложений породил скепсис ко всем таким находкам. Повысились требования к качеству материала, детальности его изучения, точности датировок документов. Тем не менее сейчас начинает открываться новое поле исследований, причем не только для палеоботаников, но и для специалистов по осадочным породам. Палеоботаника должна идти рука об руку с палеоэкологией. На этой стадии особенно важно смотреть на проблему как можно шире, допуская к рассмотрению любые гипотезы, только бы они помогали осмысленному поиску новых фактов, помогали увязывать накопленные разнородные наблюдения. Здесь важно не спешить с выводами, не цепляться за одну гипотезу, а упорно и вдумчиво работать. Именно такой смысл — еще одной рабочей гипотезы — и имеют мысли, высказанные в этой главе о заселении суши растениями.

Глава II

ПЕРВЫЙ РАСКОЛ В РАСТИТЕЛЬНОМ ЦАРСТВЕ

Люди по-разному воспринимают прошлое. Одни следуют Екклесиасту: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, — и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас». Однако стремление навязать прошлому черты наших дней часто терпит неудачу. Тогда начинает казаться, что раньше все было не так.

Остатки давно вымерших организмов производили большое впечатление на первых своих исследователей. Странным был облик животных и растений, да и встречались их остатки в необычных местах. Перед учеными постепенно открывался новый, неведомый органический мир. Остатки растений — листья, крупные стволы — попадались в высоких арктических широтах. В зоне вечной мерзлоты встречались кости мамонта, родство которого со слонами было совершенно очевидно еще в XVIII веке. Стало быть, климат на Земле когда-то был иным, более теплым и равномерным, чем сейчас. В прошлом веке было расшифровано ледниковое происхождение валунов, рассеянных на европейских равнинах. Значит, за теплыми временами настала эпоха грандиозного оледенения, остаток которого — нынешние арктические и антарктические льды.

На представления о прошлом Земли сильно влияли и космогонические гипотезы. Долго господствовало убеждение, что Земля, когда-то раскаленная, постепенно остывает. Внутренним теплом Земли были склонны объяснять заселение высоких широт богатой растительностью, от которой остались мощные пласты углей. Нынешняя картина климатических поясов рассматривалась как образование последних геологических эпох. Возникла проблема появления климатической зональности.

Некоторое непостоянство климатов в прошлом не вызывало сомнений у исследователей. Тем не менее было вовсе не обязательно видеть в следах оледенений или, наоборот, остатках южных растений в высоких широтах однонаправленное изменение климата. Гипотезе об остывании Земли был противопоставлен взгляд о постоянных климатических колебаниях. Его разделял знаменитый английский геолог Ч. Лайель.

С тех пор многое изменилось в представлениях об истории нашей планеты. Была выдвинута концепция холодного происхождения Земли и ее последующего разогрева. Стало ясно, что связывать климатические события с внутренним теплом недр рискованно. Тем не менее убеждение, что когда-то на Земле не было климатической зональности, удерживалось в умах многих исследователей. Оно поддерживалось и многочисленными фактами, которые свидетельствовали, что в местах, лежащих сейчас в совершенно различных климатических зонах, встречаются остатки одних и тех же организмов, сходных ассоциаций животных и растений.

Палеоботанические исследования начались в Европе в начале прошлого века и разворачивались довольно быстро. В 1804 г. Эрнст Фридрих фон Шлотгейм, живший в Тюрингии, впервые стал описывать ископаемые растения по образцу современных и присваивать им родовые и видовые латинские названия. В 1820 г. граф Каспар Штернберг, основатель и президент Национального музея в Праге, начал печатать выпуски капитального труда «Опыт геогностически-ботанического изложения флоры древних времен». Последний выпуск вышел в 1838 г., в год смерти Штернберга. В 1828–1837 гг. Адольф Броньяр, профессор ботаники в Париже, опубликовал замечательную сводку — «История ископаемых растений», к которой до сих пор обращаются палеоботаники. Штернберг и Броньяр не только дали систематическое описание всех известных тогда ископаемых растений, но и впервые установили закономерное изменение их ассоциаций по геологическому разрезу. История растительного мира была поделена ими на три этапа, примерно соответствующие палеозойской, мезозойской и кайнозойской эрам.

Естественно, что сначала в распоряжении палеоботаников были европейские коллекции. Из других частей света поступали лишь единичные случайные образцы. Тогда же в Европе складывалось и общее представление о геохронологии. Были выделены осадки разных геологических периодов и самим периодам были даны названия. К началу 1850-х годов завершилось составление геохронологической шкалы, удержавшейся в общих чертах до наших дней. К этой шкале можно было привязать и местонахождения ископаемых растений. В составлении шкалы принимали участие и палеоботаники, поскольку некоторые интервалы шкалы в Европе лучше охарактеризованы ископаемыми растениями, чем остатками животных.

Постепенно палеоботанические исследования распространились и на другие материки. Еще до середины прошлого века стали появляться описания коллекций, собранных в Сибири, Индии, Австралии, Северной Америке. Во второй половине века палеоботанические работы охватили все части света, кроме Антарктиды. Были открыты почти все наиболее известные местонахождения ископаемых растений. Правда, вопрос о возрасте многих местонахождений, расположенных далеко от Европы, отнюдь не всегда решался просто, о чем специально пойдет речь в следующих главах. Тем не менее к концу прошлого века сложилась некая общая картина эволюции растительного покрова Земли от девонского периода до наших дней.

Для наиболее молодых, кайнозойских флор устанавливалась ясная климатическая зональность, хотя и сильно отличающаяся от нынешней. На арктических островах были найдены листья деревьев, растущих сейчас в широколиственных лесах. Мезозойские флоры оказались значительно более однообразными по всей Земле. Одни и те же роды растений находили в Сибири, Англии, Индии. Сложнее было с палеозойскими флорами. Позднепалеозойские флоры Европы и Северной Америки выглядели примерно одинаковыми и в то же время отличались от флор южного полушария. Еще ниже по геологическому разрезу, в отложениях раннекаменноугольной эпохи, снова наступало единство флор разных материков. Едиными были и флоры предшествовавшего девонского периода.

Эти изменения типов флор во времени и пространстве были сопоставлены с климатическими условиями. Соответственно можно было описать изменение климатической зональности. Она была минимальной в девоне и начале карбона, затем усилилась в позднем палеозое, снова ослабла в мезозое, потом опять начала усиливаться, достигнув максимума в новейшие геологические времена.

В общем виде такая последовательность климатических событий признается специалистами и сейчас, однако есть и отличия нынешних взглядов от тех, что сложились в прошлом веке. История оказалась значительно сложнее, и расшифровка даже главных ее черт затянулась.

Начиная с 30-х годов стало разрушаться мнение о единстве мезозойских флор. Различия между юрскими флорами Сибири и Европы были подмечены еще в прошлом веке шведским палеоботаником О. Геером. Исследовав коллекции из Иркутского бассейна, он обратил внимание на большое количество в них листьев гинкговых. Для юрских флор Европы это не характерно. В 30-х годах А. Н. Криштофович, а затем В. Д. Принада и особенно В. А. Вахрамеев показали закономерное изменение комплексов юрских растений на территории Евразии. Выделилась самостоятельная Сибирская палеофлористическая область. Единство юрских флор мира оказалось кажущимся.

К сожалению, по опубликованной статье далеко не всегда можно понять, что навело автора на те или иные мысли, как он приходил к выводам, что послужило толчком к исследованию. Поэтому можно лишь гадать, насколько повлияли на специалистов по палеозойским флорам заключения о том, что мезозойские флоры не были однообразными по всей планете. Но показательно, что, как только укрепились взгляды о климатической зональности в юрском периоде, нашедшей отражение в распределении ископаемых флор, так появились сходные идеи и по отношению к флорам девона и раннего карбона, которые долго считались космополитными.

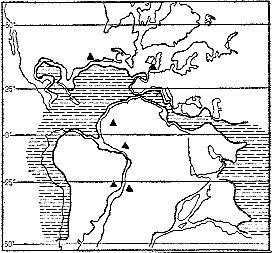

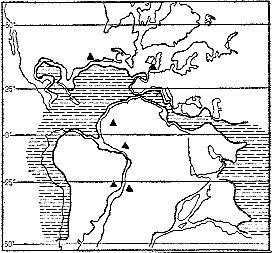

В 1955 г. в Ленинграде состоялась первая сессия Всесоюзного палеонтологического общества. Одним из докладчиков был ленинградский палеоботаник Г. П. Радченко. Показательно само заглавие его доклада: «К вопросу о первом проявлении ботанико-географической и климатической зональности в Северной Евразии». Чтобы оценить новизну идей Радченко, надо хотя бы кратко рассказать о господствовавших тогда взглядах. Всеми было признано, что в среднем-позднем карбоне и далее, в перми, существовало несколько палеофлористических областей. Из Северной Америки и Гренландии через Европу и Северную Африку в Среднюю Азию и далее на восток, до Китая и Юго-Восточной Азии, протягивалась огромная Еврамерийская область, населенная наиболее теплолюбивой, тропической флорой тех времен. В перми эта область разделилась. Ее восточная часть обособилась в Катазиатскую область тоже с тропическим климатом. К северу от этого тропического пояса, на материке Ангарида, располагалась Ангарская область умеренного климата, примерно соответствовавшая нынешней Северной Азии и временами захватывавшая крайний восток и северо-восток европейской части СССР. На противоположной стороне Земли располагалась Гондванская область. Она занимала материк Гондвана, объединявший Южную Африку, Южную Америку, полуостровную Индию, Австралию и Антарктиду. Гондванская флора тоже была умеренной или даже холодно-умеренной.

Во всех перечисленных местах есть и местонахождения раннекаменноугольных растений, но их состав казался удивительно однообразным. Голландский палеоботаник В. Йонгманс, один из создателей только что обрисованной картины областей позднего палеозоя, проанализировал раннекаменноугольные флоры Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, Урала и других мест и пришел к выводу, что для выделения областей этого времени серьезных оснований нет. Хотя известное своеобразие можно отметить для каждого местонахождения, наметить какие-то регионально выдерживающиеся отличия местонахождений невозможно. Эту мысль высказывал еще в 1897 г. французский палеоботаник Р. Зейлер. В статье 1954 г. В. Йонгманс подтвердил ее.

Г. П. Радченко выступил с докладом через год и утверждал нечто совсем иное. Он убеждал слушателей, что отчетливые палеофлористические области можно установить с самого начала карбона. Расхождение во мнениях Йонгманса и Радченко можно понять. Йонгманс почти ничего не знал и не мог знать о раннекаменноугольных растениях Сибири. Эти растения были впервые описаны киевским палеоботаником И. Ф. Шмальгаузеном (отцом известного эволюциониста и. И. Шмальгаузена) еще в 70-х годах прошлого века. Потом отдельные небольшие коллекции описывали М. Д. Залесский, В. А. Хахлов и М. Ф. Нейбург. Однако сохранность остатков была довольно плохой, описания получались схематичными, и к тому же наиболее важным коллекциям были посвящены статьи, по-видимому оставшиеся не известными Йонгмансу. В этих статьях описывались некоторые новые, неизвестные в Европе роды и виды растений, но в целом как будто выявлялось сходство раннекаменноугольных флор Сибири и Европы.

В отличие от Йонгманса Радченко мог опереться не только на опубликованные в литературе списки латинских названий и несовершенные описания, но и на коллекции самих растений. В конце 40-х годов на всей территории нашей страны широко развернулись геологосъемочные работы. Была поставлена задача — получить достаточно детальные геологические карты страны. В палеонтологические лаборатории стали поступать многочисленные коллекции, собранные геологами для определения возраста пород. Такие коллекции поступали и к Радченко. Постепенно выяснялось, что отличия растений нижнего карбона Сибири и смежных районов от европейских не случайны. Радченко понимал, что для палеофлористического районирования недостаточно анализировать списки растений. Флористические области так или иначе отражают климатические условия, и поэтому важен не только списочный состав растений каждой области, но и климатически обусловленные особенности структуры растений. Радченко пришел к выводу: растения Сибири указывают на менее влажный и менее теплый климат, чем в Центральной Европе.

Рис. 5. Предложенное Г. П. Радченко ботанико-географическое районирование Евразии в ранневизеиском веке; суша показана штриховкой; I — Средиземноморская область, II — Шотландско-Казахстанская область, III — Северо-Евразиатская область

Рис. 5. Предложенное Г. П. Радченко ботанико-географическое районирование Евразии в ранневизеиском веке; суша показана штриховкой; I — Средиземноморская область, II — Шотландско-Казахстанская область, III — Северо-Евразиатская область

Можно было ожидать в раннем карбоне примерно те же области, что и в остальной части палеозоя. Соответственно на территории СССР должны были бы выделяться Еврамерийская и Ангарская области раннего карбона. Однако Радченко пришел к другому выводу. На его карте (рис. 5) флористические границы пошли совсем иначе, чем на картах более поздних геологических эпох. Шпицберген, большая северная часть Гренландии, север европейской части СССР, половина Урала и вся Сибирь отошли к Северо-Евразиатской области. Далее к югу следовал пояс, протянувшийся от Шотландии через Прибалтику и Подмосковный бассейн, Средний и Южный Урал, Прибалхашье на Северо-Восток Китая. Это Шотландско-Казахстанская область. К югу от нее Радченко выделил Средиземноморскую область.

В 1965 г. началась подготовка к изданию целой серии аналогичных атласов для всех периодов. Я не знаю, чем руководствовались организаторы нового издания, но они решили составить новый атлас и для карбона. Предусматривалось включить в каждый выпуск карты биогеографического, в том числе и палеофлористического районирования. Я получил приглашение составить карты районирования флор карбона и принялся за дело. Проще всего было взять карты, уже подготовленные Г. П. Радченко, и представить их редколлегии. Однако ответственный за карбоновую часть атласа В. М. Познер предупредил такую возможность и сказал, что от меня ожидается иная схема районирования. Какие конкретно замечания были к схеме Радченко, я так и не узнал. Было только сказано, что климатические выводы Радченко недостаточно хорошо согласуются с результатами литологических исследований и выводами по другим группам организмов. Тогда же в нашей лаборатории палеофлористики Геологического института Академии наук СССР наметилась подготовка крупной сводки по фитогеографии всей Евразии в палеозое и мезозое. Палеозойская часть этой сводки так или иначе падала на меня. Поэтому в любом случае я должен был сам проработать накопившиеся данные по карбоновым (и пермским) флорам Евразии.

Человеку, далекому от палеоботаники, довольно трудно представить себе объем палеоботанической литературы. Наверное, ему будет странно узнать, что только палеозойским растениям и только Евразии посвящены несколько тысяч статей и десятки толстых монографий. Проработать всю эту литературу досконально просто невозможно. Принявшись за дело и начав с библиографической картотеки, составлявшейся моей наставницей М. Ф. Нейбург (она скончалась за несколько лет до этого), а затем мной, я быстро понял, что только для начала предстоит просмотреть как минимум полторы-две тысячи работ, большей частью на английском, французском и немецком языках. Пришлось еще раз с благодарностью вспомнить М. Ф. Нейбург, которая, когда принимала меня в ученики, поставила условием элементарной самостоятельности чтение литературы на этих языках без словаря. Мне пришлось выполнить это условие. Зато теперь я не испытывал ужаса перед горой литературы на разных языках.

Разумеется, прежде всего я тщательнейшим образом отпрепарировал статьи Радченко и Йонгманса, которые в моих глазах олицетворяли противоположные точки зрения. Я понимал, что со средним и поздним карбоном больших трудностей не будет, ибо здесь разногласия между разными исследователями были небольшими. Главная проблема — ранний карбон. Если прав Йонгманс, я должен признаться редколлегии атласа, что для этого времени никакого районирования дать вообще нельзя. Если же прав Радченко, то придется срисовывать его схему или создавать какую-то иную. Самым трудным в этой работе было найти правдоподобную рабочую гипотезу. Конечно, идеальным способом было бы просмотреть коллекции из разных мест, разобраться в систематике соответствующих растений и только потом приниматься за районирование. Но этот путь, кажущийся единственно разумным, был почти нереален: подавляющее большинство коллекций, послуживших для составления списков растений из того или иного места, недоступно.

Трудности возникают и с систематикой растений. Часто сохранность остатков недостаточно хороша, чтобы наблюдать все необходимые признаки.

Определения родов и видов становятся условными. Поэтому механическое собирание опубликованных списков растений и их формальный анализ не могли привести к успеху. Сами списки не слишком надежны.

Тем не менее ничего другого не оставалось. Я составлял многочисленные списки и складывал их в папки по основным регионам. Довольно долго работа была не очень осмысленной. Несколько обстоятельств изменили положение и привели к появлению желанной рабочей гипотезы. Я прочел статью по стратиграфии нижнего карбона Шпицбергена и в ней нашел упоминание старой статьи немецкого палеоботаника В. Готана, который в начале нынешнего века описал отсюда куски древесины. Самым важным было то, что в шпицбергенской древесине не было годичных колец (палеоботаники называют их «слоями прироста»). Факт очень важный. Обычно во внетропических флорах встречается древесина с ясными слоями прироста. Их нет только у деревьев, растущих в низких широтах, в условиях теплого климата с минимальными сезонными колебаниями. Однако древесина может быть занесена откуда угодно морскими течениями. Нужно было убедиться, что прочие растения Шпицбергена не противоречат заключению по древесине.

Выяснить ситуацию на Шпицбергене было особенно важно, ведь на схемах палеофлористического районирования, составленных для среднего и позднего карбона, Шпицберген попадает в тропическую Еврамерийскую область. На схеме же Радченко для раннего карбона он оказывается далеко за пределами тропиков. Если прав Радченко, надо допустить крупное перемещение границ палеофлористических областей на рубеже раннего и среднего карбона. Если же можно доверять древесине, описанной Готаном, то придется поставить под сомнение схему Радченко. Раз он неправильно интерпретировал флору Шпицбергена, то вполне мог ошибиться и с другими флорами.

Рис. 6. Относительное количество древесины (зачернена) в маноксилическом (слева) и пикноксилическом стволах

Рис. 6. Относительное количество древесины (зачернена) в маноксилическом (слева) и пикноксилическом стволах

Подмога пришла сразу с трех сторон. Во-первых, вспомнилось, что растения, преобладающие в нижнем карбоне Шпицбергена (их Готан не описывал), принадлежат плауновидным с толстыми стволами. У плауновидных ствол сложен преимущественно корой, а древесины очень немного. Незадолго перед этим я слушал доклад специалиста по ископаемой древесине В. Г. Лепехиной, которая упомянула мнение ее учителя, крупного специалиста по анатомии растений А. А. Яценко-Хмелевского. Он считал, что стволы с таким строением, как у плауновидных (маноксилическим, что значит «малодревесинным»; см. рис. 6), если они многолетние, свидетельствуют о безморозном климате. Это хорошо видно у современных растений, хотя причина такой климатической приуроченности маноксилических стволов остается непонятной. Шпицбергенские плауновидные имели настолько толстые стволы, что считать их однолетними не приходится. Тогда можно сделать вывод, что климат Шпицбергена в раннем карбоне был безморозным. Заключение, сделанное по древесине, подтверждалось.

В статье двух индийских палеоботаников, Д. Бхарадваджа и Б. Венкатачала, изучавших споры и пыльцу из нижнего карбона Шпицбергена, основные роды и многие виды те же, что и описанные ранее из одновозрастных отложений Центральной Европы, Англии, Подмосковного бассейна. Помощь со стороны палинологии (науки, изучающей споры и пыльцу современных и ископаемых растений) была особенно важна, поскольку микроскопические оболочки спор и пыльцы гораздо чаще встречаются в породах, чем крупные остатки растений, и поскольку спорово-пыльцевые комплексы нижнего карбона изучались довольно интенсивно для целей нефтяной и угольной геологии. Обращение к палинологической литературе быстро убедило меня в том, что по спорам и пыльце нельзя относить юг, центр и север европейской части СССР к разным палеофлористическим областям. Вообще по всей Европе состав спор и пыльцы, хотя и обнаруживал некоторую специфику в том или ином районе, в целом был однообразен. Стало быть, и растения, продуцировавшие эти споры и пыльцу, были повсюду примерно одни и те же. Разделение Европы на три области не подтверждалось. Однако по этой причине еще нельзя было присоединяться к мнению Йонгманса. Надо было разобраться с Сибирью, Казахстаном и остальной частью Азии.

Проще всего оказалось с Центральным Казахстаном Еще в 30-х годах при изучении угленосного карбона Карагандинского бассейна были получены его палинологические комплексы По их составу можно не только определять возраст пород но и прослеживать угольные пласты на месторождениях. Палинологи С. Н. Наумова, А. А. Любер и И. Е. Вальц отметили своеобразие спор и пыльцы Карагандинского бассейна по сравнению с европейской частью СССР, но нашли и общие элементы между этими районами. Примерно тот же вывод позже сделали и специалисты по отпечаткам растений, предлагавшие выделять самостоятельную Казахстанскую провинцию. Можно было последовать этой идее.

Оставались Восточный Казахстан и Сибирь. Их флористическое единство сомнений не вызывало, но ясно сформулировать, чем флора этих районов отличалась от европейской, было трудно. Дело упиралось в недостаточно разработанную систематику растений нижнего карбона этих краев. Для одного и того же местонахождения разные палеоботаники давали настолько различные списки, что опираться ни на один из них было нельзя. Но и взяться за полный пересмотр систематики времени не было. Материалы должны были поступить в редколлегию атласа по возможности скорее, поскольку при составлении атласа не было запланировано переизучение первичного палеонтологического материала. Иначе работа затянулась бы на десятилетия.

Надо было найти какие-то такие особенности сибирско-казахстанских растений, которые можно легко проследить и которые бы давали наиболее надежные отличия от растений других районов. Что требовалось для решения проблемы, я понял уже потом, а само решение пришло благодаря счастливому случаю. Примерно за год до того, как я ломал голову над нижнекарбоновыми растениями Сибири, мне принесли образец из нижнего карбона Южного Урала и попросили определить возраст. Это был кусок корненосца плауновидного растения. Такие корненосцы называют «стигмариями». Они встречаются в Европе почти по всему разрезу карбона и заходят в нижнюю пермь. Поэтому мне пришлось разочаровать человека, принесшего образец, и сказать, что возраст можно определить лишь в таких широких пределах. Сам образец был довольно плохим, а растение — довольно обычным для европейской части Союза. Я не стал его регистрировать, но и не выкинул, а бросил в ящик стола до лучших времен вместе с различными инструментами. Там он и валялся, попадаясь каждый раз на глаза, когда я лез за молотком или зубилом.

Выдвинув однажды в очередной раз ящик и снова увидев этот образец, я внезапно сообразил, что это самое обычное для Европы растение отсутствует в наших коллекциях из нижнего карбона Сибири. Оно достаточно характерно, чтобы его не заметить или неправильно определить. Слои со стигмариями хорошо знают все геологи, работающие в Донбассе или в любом ином палеозойском угольном бассейне Европы. Их неизменно отмечают при описании геологического разреза, даже не обращаясь за помощью к палеоботаникам. Махнув рукой на остальную работу, я стал перелистывать списки сибирских растений и описания геологических разрезов, в которых были встречены в Сибири и Восточном Казахстане остатки плауновидных. Указаний на стигмарии нигде не было. Когда я нанес на карту все известные местонахождения раннекарбоновых стигмарий, у меня получился пояс, совпадающий с Еврамерийской областью среднего-позднего карбона, а свободным от точек местонахождений оказалось большое пятно, совпадающее с Ангарской областью (рис. 7).

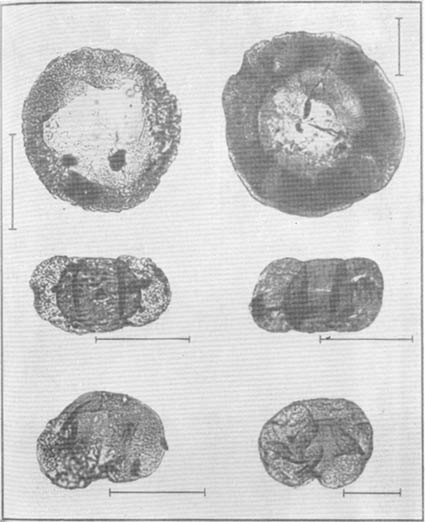

Говоря о стигмариях, важно помнить, что это не какой-то отдельный вымерший род. Родовое название Stigmaria не применяется к целому реконструированному растению. В палеоботанике вообще редко приходится сталкиваться с описаниями целых растений. Обычно в распоряжении палеоботаника оказываются изолированные листья, семена, стебли, корни и другие части растения, прижизненное сочетание которых неизвестно или гипотетично. Поэтому все эти части описываются под разными родовыми названиями. Так поступают даже в тех случаях, когда обнаруживается прижизненное сочетание частей. Эта осторожность необходима. Ведь всегда может оказаться, что часть данного облика сочеталась у разных растений с разными по облику прочими частями. Именно так происходит со стигмариями. Сходные по облику корненосцы имели плауновидные разных родов — лепидодендроны, сигиллярии и др. Таким образом, присутствие стигмарии указывает на распространение целой группы растений. Но и не это самое важное. Стигмарии особенно характерны для плауновидных, населявших приливно-отливную зону морских побережий. Эта зона сейчас занята в тропических странах мангровыми зарослями (о них еще пойдет речь в этой книге). Отсутствие стигмарий в Сибири навело на мысль, позже подтвердившуюся, что здесь приливно-отливная зона морских побережий не была заселена растительностью, как было в Еврамерийской области.

Рис. 7. Стигмарии и их аппендиксы (видны в два ряда на левом рисунке) плауновидных карбона; на карте показано распространение стигмарии в визейских отложениях Евразии, они есть в Еврамерийской области (Е) и Казахстанской провинции (K), но отсутствуют в Ангарской области (А)

Рис. 7. Стигмарии и их аппендиксы (видны в два ряда на левом рисунке) плауновидных карбона; на карте показано распространение стигмарии в визейских отложениях Евразии, они есть в Еврамерийской области (Е) и Казахстанской провинции (K), но отсутствуют в Ангарской области (А)

Еще до этого С. Г. Горелова изучила закономерности размещения различных растительных остатков в разных породах нижнего карбона Кузбасса и выяснила, что остатки плауновидных обычно приурочены к более грубозернистым породам — песчаникам, тогда как растения с листвой папоротникового типа более характерны для тонкозернистых пород. Ничего подобного нет в Европе. Здесь тоже есть определенные зависимости состава растений от разностей пород, но они совсем иные.

Сопоставление всех этих и других фактов привело к выводу: как Радченко, так и Йонгманс были и правы, и не правы. Йонгманс был прав в том, что усмотрел существенное единство раннекаменноугольных флор на месте Еврамерийской области среднего и позднего карбона. Но он неправильно заключил, что в раннем карбоне вообще не было флористических областей, контролируемых климатом. Г. П. Радченко справедливо отметил своеобразие сибирской флоры раннего карбона, но ошибочно отождествил с ней флору Шпицбергена. Не подтвердилось его деление Европы на три самостоятельные области. Правда, более поздние исследования раннекаменноугольной флоры Европы, Северной Америки и Северной Африки показали, что и здесь можно выделить более дробные флористические районы, но их разница невелика и к тому же их границы не те, что нарисовал на своей схеме Радченко.

Таким образом, схема палеофлористического районирования, давно составленная для среднего и позднего карбона, оказалась в общих чертах применимой и для раннего карбона. Естественно, что тут же возник вопрос: нельзя ли эту схему протянуть и в предшествующие геологические эпохи, принадлежащие уже девонскому периоду?

Возможность того, что флоры девона не были вполне однообразными по всей Земле, допускалась палеоботаниками еще в 30-х годах. В 60-х годах сначала чешский палеоботаник И. Обргел, а затем Н. М. Петросян, ученица Г. П. Радченко, сделали попытку предложить схему палеофлористического районирования девона. При этом Н. М. Петросян предложила выделять палеофлористические области даже для раннего девона. Но отношение других палеоботаников к этим попыткам до сих пор довольно прохладное. К тому же предложенные схемы не согласуются друг с другом. Возможно, это происходит из-за того, что сами схемы строились путем анализа списочного состава многочисленных частных флор. При этом можно было класть в основу районирования самые разные растения. Не выявив какие-то четкие флористические тенденции, отражающие климатические различия территорий, едва ли можно достичь согласия между схемами районирования. В 1973 г. Диана Эдварде, работающая в Кардиффе, попыталась обобщить данные по девонским флорам всего мира и нанести их на карту. Выводы не были обнадеживающими. Единственное, что ей удалось сделать, — это подметить некоторую специфичность флор южного полушария, но и здесь пока рано говорить о четких палеофлористических областях.