МАСЛОВ Алексей Александрович

"УКРОЩЕНИЕ ДРАКОНОВ"

Духовные поиски и сакральный экстаз

Введение

ОБЫДЕННОЕ КАК СВЯЩЕННОЕ

Китай — не просто страна, это особый тип переживания, чувствования, причудливое пространство, где самое обыденное может оказаться священным и где сакральное внезапно открывается в чем-то абсолютно повседневном.

Книга, что лежит перед читателем, не претендует на рассказ обо всех китайских культах, религиозных воззрениях или проявлениях священного. Она посвящена самому причудливому пространству мистического и оккультного, которое, сформировавшись тысячелетия назад, продолжает жить и по сей день, проявляясь нередко в самых обыденных формах жизни: в приготовлении пищи, занятиях дыхательной гимнастикой, убранстве дома, поэзии, живописи и даже развлечениях.

Эта книга — об особой китайской духовности и персонажах, которые являются ее носителями.

Священное и духовное в Китае — понятия весьма причудливые, несопоставимые с теми, что присутствуют в западной религиозной традиции. В сущности, и самой «религии» в чистом виде в Китае не сформировалось — об этом разговор ниже. Китайская духовность — это не уровень личного духовного развития человека, а набор способов общения человека с миром духов, с пространством мистического и сакрального. И здесь требуется не высокий уровень личного развития, как подразумевается в случае с «духовным», например, в христианстве, а просто абсолютная, порою экстатическая открытость неким силам, которые стоят вне человека и именуются Небом (

Тянь), духами (

линь), душами различного характера (

шэнь, гуй), благодатью (

Ээ), что проистекает либо от Неба, либо от Дао.

И, как следствие, основным героем китайской духовной традиции оказывает персонаж, который способен открыть свое сознание этим силам, а порою даже «впустить» их внутрь себя. Именно он воплощал собой личную связь между миром людей и миром духов, миром живых и царством мертвых.

На протяжении многих эпох изменялись название этого персонажа, его социальная роль и функции, но священный смысл оставался прежним. В древности в этом качестве мог выступать шаман, медиум и маг, даосы именовали таких людей «бессмертными» (

сянъ), высшим его воплощением являлся император, а сегодня его можно встретить в деревнях в качестве знахаря, мастера боевых искусств или гадателя.

Здесь стоит провести черту между теми, кого обычно именуют шаманами, и между магами и мистиками, хотя нередко один и тот же человек мог выполнять одновременно несколько функций.

Заметим, что в самом Китае таких филологических категорий не существовало, хотя, безусловно, существовало само явление.

В раннем Китае, как это часто встречается в других странах Восточной и Южной Азии, параллельно существовал как шаманизм, так и медиумизм. Ряд исследователей считает, что шаманизм — это принадлежность охотничьих культур, сама же его практика нацелена на установление связей с миром мертвых, а медиумизм более характерен для земледельческих цивилизаций, причем проявляется уже на самом раннем этапе их существования.

[1]

Поскольку китайская культура изначально формировалась именно как земледельческая при практически отсутствующей охотничьей практике, то не случайно основное место в китайском мистицизме занимал именно медиумизм.

Если шаман или медиум «обслуживает» какое-то социальное сообщество, например род или клан, то мистики стремятся исключительно к достижению личного мистического опыта, запредельного переживания ради собственного спасения. И шаманы, и медиумы общаются чаще всего с духами царства мертвых, проводят через него людей либо передают в наш мир «вести» из мира потустороннего, например выполняют гадания и предсказания. Мистики познают ради себя. У них обычно есть ученики, однако обучение происходит не в виде передачи информации или некоего «школьного» обучения, но исключительно как трансляция персонального опыта и мироощущения. В этом плане, говоря словами Лао-цзы, «мудрец действует недеянием и учит молчанием» («

Дао дэ цзин», § 2), то есть лишь одно пребывание рядом с ним уже является передачей опыта.

Разумеется, явной границы между медиумами и мистиками провести невозможно, и те, и другие обладают колоссальным личностным опытом духообщения.

Эта книга — об особом священном восприятии истории как возможности соприкоснуться с духами предков.

По сути, даже многие современные китайские культы и верования, не говоря уже о древних, представляют собой попытку проникнуть в царство духов и соприкоснуться со своими предками. Это не что иное, как одно из проявлений культа мертвых, столь распространенного в древнем мире, но принимающего более мягкие формы в современной жизни, например регулярного поминовения усопших.

В Китае же многие искусства, в том числе живопись, поэзия, были нацелены на то, чтобы обратить сознание человека в глубь истории, где он сможет не только узреть лики своих предков, но и вступить с ними в «духовное соприкосновение» (

шэнь хуэи). И священной здесь оказывается не столько сама история, сколько способность китайской культуры превратить историческое время в реальный мост между миром посюсторонним и миром потусторонним, между людьми и духами.

Эта книга — о том, что китайское сознание тысячелетиями оперировало универсальной мифологической символикой взаимодополнения противоположностей, и на основе этого построено осознание не только мира, но и истории.

Два взаимодополняющих и взаимоотрицающих начала инь и ян стали буквально символом всей китайской традиции. И все же вряд ли стоит считать это свойством исключительно китайской традиции, поскольку у многих народов мира на начальном этапе их развития преобладали представления о развитии мира как о чередовании противоположных начал. В изображениях это нередко выступало как лунно-солнечная символика. Универсальный принцип практически любой мифологической системы предполагает наличие парных оппозиций или двоичной классификации явлений.

Характерной особенностью именно Китая является то, что через мифологический по сути принцип бинарных оппозиций осознаются все явления жизни и, более того, весь процесс протекания истории как периодическая смена хаоса и порядка. Эта особенность восприятия мира и истории через противоположности, которая у многих других народов ушла в прошлое, в Китае до сих является частью обыденного мировосприятия.

Эта книга — об особой «тайнописи» или символике, окружающей это сакральное пространство.

Стоит ли полагать, что вселенная для китайцев — такая же, как и для нас? Ведь она могла пониматься по-другому, восприниматься по-другому, но мы, переводя их реалии на наш язык — язык художественных описаний, научной литературы, оказались вынуждены приблизить китайскую древность к западной современности. У Китая сложился свой язык, не сводимый собственно к китайскому языку. Он вышел из культуры магической, оккультной, из традиции медиумизма и индивидуального общения с Небом. Многие из тех описаний, которые на первый взгляд представляются глубоко символичными или мифологичными, являются изложениями видений магов.

В сущности, в Китае нет ничего абсолютно загадочного, равно как и нет ничего полностью открытого. Существует лишь определенный язык культуры и символов, который нами не всегда адекватно и правильно воспринимается. Именно об этом языке культуры и пойдет речь.

Символический язык Китая, порожденный древнейшей магической культурой и оккультной практикой, оказался настолько могуч и громогласен, что порой может совсем скрывать ту изначальную сущность, которая лежит в его основе.

Существует символика очевидная и простая, сведенная к соответствию ряда символов определенным качествам. Так, например, на картинах бамбук соответствует стойкости и самоотверженности, а по геомантическим правилам фэншуй не следует располагать жилище вблизи «вредоносных мест». Эти правила знает практически каждый китаец, и они живут на уровне народных поверий и привычек. Наряду с этим существует значительно более глубокая символика, связанная с переживанием такого состояния, которое недоступно в обычной жизни человека. Это и есть то, что обычно именуется мистическим опытом и вокруг чего построено множество оккультно-мистических систем. Сведенный к ряду знаков и символов, представленный через многоцветие всей китайской культуры, эстетики, поэзии, живописи, философии, для стороннего наблюдателя этот опыт может восприниматься как нагромождение частных сущностей. Однако, по точному выражению Рене Генона, «символизм — это точная наука, а не пустые мечтания, в которых может резвиться индивидуальная фантазия»2. В Китае этот магический символизм имеет свою весьма запутанную логику, по которой можно реконструировать сам тип мистического учения, присущего традиционному Китаю.

Вероятно, самой большой ошибкой в попытке понять китайскую духовную материю было бы приписывать ей какие-то западные аналогии. И все же, увы, нам часто приходится это делать и становиться заложниками бесконечной путаницы, нами же и порожденной. Мы вынуждены оперировать аппаратом, созданным совсем в другой традиции и для других целей. Наш аппарат — аппарат эпохи рационализма и логики, и с его помощью мы самым причудливым образом пытаемся объяснить традицию закрытую, алогичную, противоречащую всем законам европейского философского жанра. Даже западная религия в ее современном виде кажется вполне рациональной по сравнению с китайскими духовными учениями.

Илл. 1. Храм — средоточие магической энергии, Г. Лояъ

Илл. 1. Храм — средоточие магической энергии, Г. Лояъ

Здесь много сложностей, связанных с извечно обреченной на провал попыткой «транслировать» китайскую культуру в западные понятия. К настоящему моменту создано бесчисленное количество переводов многих важнейших китайских духовных книг, разработаны мощные концепции символико-магической «азбуки» китайской культуры.3

Но в реальности большая их часть построена не вокруг того, как сами китайцы понимали то или иное понятие, а как мы в западной культуре можем перевести его на понятный нам язык — язык слов, концепций, знаков.

По сути, чаще всего мы исходим из допущения, что осмысление реально и что терминологический аппарат другого народа в основном близок к нашему. Следовательно, можно подобрать некие соответствия. Но разве кто-то уже доказал, что парадигмы китайского мышления и философии аналогичны западным? Например, один из основателей российского китаеведения, глава русской православной миссии в Китае о. Иакинф (Бичурин) переводил Дао как «путь духовный» (аналог библейского выражения), но, как потом оказалось, «духовного» в Дао в христианском плане как раз нет. Дэ переводили как «добродетель», но в Китае нет моральной категории добродетели, даже «благодать», которую нам нередко приходится использовать в переводах, очень неточно передает смысл. Благодать в западной культуре всегда божественна, действительно духовна, идет от Бога живого, в Китае это лишь репрезентанта Дао, скорее мистическая, чем духовная.

Попытка «понять Китай» может быть построена и по-другому: не через «перевод» китайской мистической культуры на язык понятных нам символов и аналогий, но через реконструирование самого оккультно-магического пространства, в котором долгое время жило китайское сознание. И тогда китайский Космос — Космос, где на равных правах обитают люди и духи, где нет разницы между самым возвышенно-священным и низменно-обыденным, — перестает быть вещью отстраненной и по-научному созерцательно-отчужденной. И начинает действительно «говорить» с нами.

Глава 1. Сеть неба

Широка Небесная сеть, редки ее ячейки, но не пропускают ничего.

Дао дэ цзин

Страна без религии

Чтобы понять, что же содержит китайская духовная традиция, надо прежде понять, чего в ней нет, т. е. осознать, чем она коренным образом отличается от западного понимания религии, церкви и духовности вообще.

Обычно внешне религия опознается по наличию ритуала, точнее, его внешней стороны — поклонений, молений, культовых сооружений. И в этом китайская религия не многим отличается от христианства, содержа в себе и молитвенные бдения, и посты, и обращения к высшим силам. Не случайно христианские миссионеры XVI–XVIH вв., попав в Китай или заехав в Тибет, никак не могли осознать, что перед ними все же не христиане, — столь близки были их формы духовной практики. Однако внутренние различия очень существенны, и заключены они, прежде всего, в тяготении к трансцендентному опыту духообщения вне морально-этических уложений, который и стал ядром всей китайской духовной традиции.

Если подходить строго формально, то в современном лексиконе китайская религия называется цзунцзяо, о чем свидетельствуют любой словарь современного китайского языка. Однако парадокс заключается в том, что в традиционном Китае понятия «религия» с тем смыслом, который вкладываем в него мы, никогда не существовало. И это делает практически бессмысленным изучение собственно «китайской религии».

Сам же термин цзунцзяо именно как «религия» пришел в Китай XIX в. из японского языка, поскольку в тот момент Япония была лучше знакома с западными концепциями религии. В свою очередь, цзунцзяо встречался в некоторых буддийских текстах.

Термин этот первоначально использовался для обозначения «пришлых» систем, например католицизма, протестантизма, православия, чуть позже этим же словом стали обозначаться другие «неродные» для Китая учения — ислам и буддизм.

Дословно цзунцзяо означает «учение предков» или «учение, доставшееся от предков», что абсолютно точно соответствует пониманию сакрального пространства китайцев и того, что они действительно практикуют. Всякое духовное учение Китая основывается исключительно на попытке установить связь с предками, войти в резонанс с ними, «проникнуть в дух» или, дословно, «вступить в контакт с духами» (

жу шэнь).

Значительно шире, чем цзунцзяо, в Китае распространился термин цзяо — «учение», причем им обозначали практически все духовно-философские течения Китая: и буддизм, и конфуцианство, и даосизм, и разные философские школы. Единство термина, прежде всего, показывает, что в умах самих китайцев никакого разделения на «религию» и «философию» никогда не существовало, оно возникло искусственным образом и в основном в научной литературе.

Здесь нет «веры» в том смысле, в каком она присутствует в западных религиях, но существует лишь «доверие» (

синь) к духам предков, которые воздействуют на земной мир. Здесь нет «молитвы» как чистого и прямого обращения к Богу, но лишь «поклонение» (

бай) как выполнение определенных ритуалов. Здесь не существует трепета перед Богом, никто не совершает спасительного подвига, не существует ни абсолютной божественной любви, ни даже единой формы поклонения. Впрочем, здесь нет и самого Бога, нет и того, кто хотя бы приблизительно занимает его место в сакральном пространстве. Не случайно при переводе Библии на китайский язык пришлось прибегнуть к термину шан-ди, т. е. «высший дух» или «высший (т. е. первый) предок».

Не было и ключевого компонента религии — веры. Китайский иероглиф «синь», который с определенной натяжкой можно перевести как «вера», говорит исключительно о доверии подданного к правителю, правителя к своему слуге, доверии правителя и посвященного монаха к «знакам Неба», доверии людей к духам своих предков. В Китае не было именно веры в духов, подобной западной модели веры в Бога, но было знание об их существовании, подкрепленное техникой вступления в контакт с ними. Вся религия Китая была всегда сведена к духообщению, а в более широком плане — к установлению сообщения между миром посюсторонним и миром потусторонним.

Илл. 2. Народный пантеон духов и богов. Сверху вниз: Будда, Лао-цзы, Конфуций

Илл. 2. Народный пантеон духов и богов. Сверху вниз: Будда, Лао-цзы, Конфуций

Так что говорить о «религии Китая» можно лишь с очень большой долей условности: как видим, никаких классических черт религии, характерных для западной традиции, мы здесь не встречаем или видим их в бесконечно искаженной форме. Вера в Бога, в единое высшее существо была заменена здесь, как будет видно, системой сложных договоренностей с духами предков. Каждый дух, центральное или локальное божество воспринималось именно как предок, представляло ли оно действительно прямого родового или кланового предка или являлось таковым в рамках ритуальной сакрализации.

Даже понятие «общество» в китайском сознании тесно связано с культом предков. Китайский язык очень точно передает оттенок «общества» как близко-контактной группы людей, связанных между собой либо хозяйственными, либо родственными связями. В современном языке «общество» звучит как шэхуэй, что дословно означает «собрание [людей] вокруг алтарей предков», и таким образом общество воспринимается как круг людей, поклоняющихся единым духам. В Китае человек не может быть человеком во всей своей полноте, пока он не соотносится с предками через ритуал и духовное соприкосновение с ними. Если для большинства иных традиций «человек воистину» лишь тот, кто подобен Богу

1, то в Китае он соотнесен с предками и необходимостью понимания тех сил и связей, в которые включены и духи предков, и сам человек.

По существу, такое поклонение духам предков, сохранившееся в Китае до сегодняшнего дня практически повсеместно, отражает некий «дорелигиозный этап» развития человечества, о котором, в частности, О. Ранк писал: «Религия не всегда была неразрывной спутницей человечества; в истории развития до-религиозная стадия занимала большое место»

2. В Китае этот «дорелигиозный» этап зафиксировался на многие тысячелетия и стал основной формой общения человека и коллективного сознания нации с внешним миром. Если рассуждать в терминах «мифологического-логического» (что, конечно, является очевидным упрощением), то, вероятно, Китай не только не отошел от мифологического сознания, но вообще не шел к «логическому», развиваясь иным, более сложным путем.

Одним из первых поведал западному миру о китайской религии знаменитый иезуитский миссионер XVII в. Маттео Риччи. Он оставил после себя занимательные и познавательные дневники, которые представляют собой яркий пример попытки уместить китайскую действительность в строгие рамки понимания европейской культуры. Риччи, как, впрочем, и сотни других путешественников и исследователей Китая, пытались опознать в китайской культуре что-то свое, знакомое, перенести на нее свои концепции и формы. Сложился примечательный парадокс: изучали не столько китайские реалии, не столько внутренний механизм китайской цивилизации, сколько сравнивали увиденное и услышанное со своим опытом и чисто западными культурными ощущениями по принципу «похоже — не похоже». То, что не умещалось в эти рамки, нередко отметалось или просто не замечалось.

Маттео Риччи всячески пытался найти концептуальную связь между китайскими духовными учениями и христианством, вероятно, отказываясь верить в то, что сама парадигма развития Китая может быть абсолютно другой. Он говорил, что «Конфуций является ключом к китайско-христианскому синтезу»

3. Более того, он считал, что всякая религия должна иметь своего основателя, получившего первое откровение или пришедшего, как Христос, к людям, и полагал, что Конфуций есть основатель «конфуцианской религии».

Попытки перенести западные религиозные реалии на Китай порою приводили к забавным парадоксам. Если христианство названо по имени Христа, то, например, иезуит Альваро Семедо, приехавшей в Китай в 1613 г., пребывал в уверенности, что даосизм (

даоцзяо) получил название по имени своего основателя, некоего Таосу, т. е. Дао-цзы. В западные языки прочно вошел термин «конфуцианство» для обозначения учения, созданного, как предполагается, Конфуцием (хотя уже средневековое конфуцианство мало связано с изначальной проповедью Конфуция). Однако в китайском языке такого термина нет, ему соответствует жуцзяо, нередко переводимое как «учение книжников».

Маттео Риччи одним из первых заметил, что в Китае безболезненно соседствуют, как он считал, три основных религии: конфуцианство, даосизм, буддизм. Китайцы ходят в кумирни и храмы всех этих трех религий, при этом посещают еще места поклонений местным духам, имеют на своих домашних алтарях таблички с именами духов предков и, таким образом, поклоняются Илл всем сразу. Когда в Китай пришло христианство, таблички с именем Иисуса Христа нередко размещались на том же алтаре, рядом с именами предков, изображениями Лао-цзы и Будды. Уже позже это явление получило в науке название «религиозного синкретизма» — безболезненного и взаимодополняющего сожительства нескольких религий.

Сколь наивными ни покажутся эти рассуждения прошлых веков, суть их очень прочно закрепилась в современном западном сознании, которое нередко по-прежнему рассматривает «три основных китайских религии» или учения: конфуцианство, даосизм и буддизм.

В действительности китайских духовных учений было, конечно же, не три, а значительно больше.

Однако китайское сознание оперировало понятиями троичности, подгоняя под это практически все явления духовной и культурной жизни. «Три начала» — Небо, человек, земля. Три киноварных поля-данътянъ, где концентрируется жизненная энергия ци и выплавляется «пилюля долголетия», — нижнее, верхнее, среднее. Три важнейших планеты, три важнейших домашних духа: богатства, знатности и счастья, и многое-многое другое, вписанное в трехслойность космоса китайцев. На фоне бинарной оппозиции инь-ян и их проявлений в культуре любой третий элемент придавал промежуточность и одновременно устойчивость конструкции. Инь и ян не трансформируются друг в друга одномоментно, но существует некая промежуточная стадия, объединяющая инь и як и одновременно явно разделяющая их, — так и рождается устойчивая триединая структура.

Триединство китайской религиозной системы — не более чем традиционная парадигма мышления.

Например, прекрасно известно, что под названием «даосизм» существовали десятки, а порою и сотни разнородных школ, нередко не связанные между собой ни вероучением, ни ритуалом, ни другими формальными признаками. И все же это именовалось единым словом «даосизм». Столь же неоднородно было конфуцианство, которое могло включать в себя как исключительно государственную идеологию, так и деревенские ритуалы. Примечательно, что из троичной схемы выпадали народные культы и верования, вообще не поддающиеся абсолютной классификации. Обычно их связывают с даосизмом или так называемым народным буддизмом, хотя по-настоящему они представляют собой абсолютно отдельные культы и верования.

Примечательно, что тот же Маттео Риччи в одном из своих писем в 1609 г. заметил, что «китайцы поклоняются лишь Небу, Земле, а также Владыке их обоих»

4. Пожалуй, это одно из самых точных определений того, чему все же поклоняются китайцы. М. Риччи под «Владыкой их обоих» первоначально понимал прообраз Бога как некоего еще недоразвившегося понимания христианской истины, но в реальности все свелось к поклонению верховному духу шан-ди, смысл которого был весьма и весьма далек от Бога, а действия ничем не напоминали божественный промысел.

Было бы большой ошибкой говорить о наличии разных религий или разных учений в Китае, хотя в науке и принято различать, например, официальную и сектантскую традицию, даосизм и буддизм, китайскую религию и китайскую философию. Но не следуем ли мы здесь за чисто западной традицией, где действительно существуют и разные верования, и различные религиозные учения, и конфессии?

Принято говорить о синкретическом характере религиозной жизни Китая — это подразумевает, что все течения, и прежде всего конфуцианство, буддизм и даосизм, в сознании рядовых китайцев нередко выступают в виде единого комплекса идей, верований. У них единые духи и даже формы поклонения.

Не случайно до сих в китайских деревнях можно [встретить изображения Конфуция, Лао-цзюня (обожествленного Лао-цзы) и Будды или боддисатвы милосердия на одном алтаре. Перед ними воскурива-ются одни и те же благовония, им приносят одни и те же дары. Нередко на тот же самый алтарь на юге Китая может помещаться изображение Мухаммеда, а на севере Китая мне нередко приходилось встречать наалтарные изображения Христа.

Известное китайское изречение гласит: «Даосизм — это сердце, буддизм — кости, конфуцианство — плоть» (

дао синь, фо гу, жу жоу). В этой формуле все три знаменитых китайских учения находят свое место, образуя неразрывность ноги китайской традиции.

Илл. 3. Алтарь в жилище даосского монаха в провинции Хэнань.

Фигурки слева направо: Лао-цзы, Лао-цзы верхом на буйволе, Гуйняньнянь (женский дух семейного счастья и детей), боддисатва милосердия Гуаньинь. В левом углу приготовлены благовония, в правом углу — деревянная «рыбка» и деревянная палочка для отбивания ударов во время молитвы и медитации. На заднем плане — табличка с именем умершего наставника даоса, в которую переселилась часть его души

Илл. 3. Алтарь в жилище даосского монаха в провинции Хэнань.

Фигурки слева направо: Лао-цзы, Лао-цзы верхом на буйволе, Гуйняньнянь (женский дух семейного счастья и детей), боддисатва милосердия Гуаньинь. В левом углу приготовлены благовония, в правом углу — деревянная «рыбка» и деревянная палочка для отбивания ударов во время молитвы и медитации. На заднем плане — табличка с именем умершего наставника даоса, в которую переселилась часть его души

Само понятие синкретизма предусматривает, что изначально независимые течения в какой-то момент начинают использовать общую терминологию, общие ритуалы и на определенном, обычно народном, уровне частично утрачивают свою самостоятельность. Но это определение исходит из того, что эти учения когда-то действительно были самостоятельными. Однако в Китае ни одно из учений никогда не было самостоятельным, независимым. Это изначально был единый комплекс переживаний и верований — прежде всего вера в духов предков, — который по-разному обыгрывался в разных социальных кругах и разных регионах Китая. Например, конфуцианство (

жуц-зя) стало основой культуры государственной власти, воспитания чиновников и интеллектуалов. Даосами обычно называли лекарей, знахарей, медиумов, открыто и неопосредованно общающихся с духами. Позже из Индии приходит буддизм, который стремительно утрачивает свои «индийские», самостоятельные черты и по сути становится еще одним китайским учением, представители которого отличаются лишь желтыми одеждами.

Картину духовной жизни Китая можно свести к следующей упрощенной схеме: существует лишь одно учение и целый ряд трактовок, сект и школ, зависящих от местных традиций или предпочтений конкретного наставника. Единое духовное учение и занимает место западного понятия «религия». Это сродни тому, как существуют христианство или ислам с их разными, порою противоречивыми учениями и направлениями, которые, тем не менее, принадлежат к одной основе.

Ни мир, ни его отдельные явления не имеют в китайской традиции фиксированной формы — существует лишь временное воплощение, которое уже само по себе равно перевоплощению.

Неживая материя свободно трансформируется в живую (например, существует масса преданий о том, как камень превращается в обезьяну), реальное существо — в мифологическое (люди рождают драконов). Известный синолог Дж. Нидэм объяснял это тем, что у китайцев никогда не существовало концепции особого созидания: «Поскольку созидание ex nihilo Высшим Духом уже само по себе было представляемо им же самим, следовательно, и не было смысла верить в то, что разные формы живых существ не могли бы трансформироваться друг в друга с легкостью»

5.

Китайцы не верят в бога — в того Бога, вокруг которого построена вся средневековая и новая цивилизация Запада. Сотни миссионеров в течение столетий вели свою отчаянную проповедь в Китае, сегодня официальным и неофициальным образом на поддержку католических и протестантских общин в Китай из-за рубежа поступают немалые финансовые средства, однако Христос по-прежнему стоит всего лишь в одном ряду с Конфуцием, Лао-цзы, Буддой и Мухаммедом. Ему поклоняются не как Богу единственному, не как Вседержителю, но как одному из наиболее могущественных духов.

Христос в его каноническом виде не воспринимается как Бог поистине неуязвимый, он оказался слишком чувственным, страдающим и ранимым на фоне неуязвимых китайских духов.

В результате совсем иного понимания духовной практики как постоянного личностного общения с духами Китай имеет и иную «конструкцию» религиозной системы. Прежде всего, всякие духовные учения локальны, носят местный характер. Любой местный наставник, скажем, буддизма или даосизма воплощает собой весь буддизм или даосизм целиком, вне зависимости от степени его посвященности в тонкости учения. Само общество дает ему статус наставника в силу его возможностей устанавливать связи с тонким миром, получать оттуда благодатную энергию дэ и передавать ее местной общине. В Китае нет ни института церкви, ни «главного буддиста», ни «патриарха всея даосизма» и т. д. Все сведено к личным способностям конкретного учителя, а также к его «вписанности» в традицию передачи сакрального знания из поколения в поколение.

В противоположность этому западная религия стремится стать не только главенствующей, но вообще единственной — она претендует на эксклюзивность обладания истиной и опытом мистического. В этом суть всех религиозных противостояний и войн. Витальность же духовной традиции Китая заключалась в том, что философ или религиозный наставник ни в малейшей степени не обращал внимания на других — сотни небольших школ, сект и учений явились подтверждением этому «расцвету ста цветов». Хотя современные лидеры духовных школ и не прочь порою бросить упреки в «неистинности» наставнику из соседней деревни, это никогда не перерастает в споры о религиозных догматах, символах веры, «правильности» духов, которым следует поклоняться.

Даже лексикон духовной практики выдает эту замкнутость не на учении, а на учителе. Говоря о себе как о последователе Будды, китаец сообщает, что он «поклоняется Будде» (

бай фо). Но одновременно он «поклоняется» какому-то конкретному человеку «как своему наставнику» (

бай… вэй ши), и, таким образом, не существует разницы между верой, скажем, в Будду и верой в своего учителя — и то, и другое является доверительными семейными связями, в результате которых и передается особая благодать.

Китайская вера неконцептуальна и в этом плане сродни «доверию», содоверительному общению между человеком и Небом. Устойчивость такой системы — в общем, вполне архаической — заключена именно в ее внеконцептуальности, внефеноменологичности, в отсутствии символов и даже объектов веры. Всякая институционализированная религия базируется на неком осевом символе — и в него можно только верить. Все остальное уже логически вытекает из первичного символа. Если уверовать в воскрешение Христа после распятия, то весь остальной христианский комплекс символов, постов, литургий, правил приобретает смысл.

В противном случае это оказывается лишь внешними действиями без содержательного священного элемента. Мир разбивается о единственный элемент, содержащий зерно всего комплекса. В китайских традициях такого осевого элемента не существовало, на его месте стояло установление контактов с миром духов, предков, и, таким образом, кому бы ни поклонялся китаец, он всегда поклоняется предкам, либо своим, либо единым предкам всей китайской нации.

Учение вне писаний

Распространенное предание рассказывает, что когда первый патриарх чань-буддизма Бодхидхарма пришел в VI в. в Китай, он оставил несколько заветов, на основе которых следовало постигать истину. Один из них гласил: «Не опираться на письмена» или «Не использовать письменные знаки» (

бу ли вэнъ цзы). В ту эпоху, проникнутую монотонным чтением сутр без их внутреннего понимания, это означало частичный отказ от использования священной литературы и перенос всей практики исключительно внутрь себя в виде медитации и самоочищения, успокоения сознания и устранения любых иллюзорных мыслей.

Мы привыкли, что в основе всякой религиозной традиции лежит определенный канонический текст. Иногда он может быть составлен из более мелких текстов, проповедей, откровений, как, например, Библия. Основа текста при этом восходит к «богодухновенности»: это всегда текст откровения, переданного людям, — Моисей получает текст Торы от Бога, Мухаммед записывает Коран как слова Аллаха. Записанные избранными и открываясь в этом мире через людей, и Библия, и Коран, и Тора содержат слово кого-то Высшего. Соответственно, изучая тексты, можно вступить в беседу с Богом и услышать Его слово.

В противоположность этому китайская духовная традиция не «текстологична», то есть она не базируется на текстах и любых формах священных писаний. Здесь все «священно», но ничто не свято. Здесь нет ничего окончательного и неизменяемо-святого, поскольку любой писаный текст считается священным и сокровенным уже лишь потому, что он повторят слова того, кто передает на землю «письмена Неба», то есть посвященного мудреца.

Многие христианские миссионеры воспринимали тексты Конфуция, Мэн-цзы, Лао-цзы как некое подобие священного писания, причем характерного для конкретной школы, например «Дао дэ цзин» — для даосизма, а «Лунь юй» («Беседы и суждения» Конфуция) — для конфуцианства.

Многие миссионеры, а за ними и исследователи подспудно стремились найти в китайской духовной материи некие аналоги западных религиозных атрибутов и таинств, полагая, что если есть религия, то должен существовать и основной религиозный текст.

В действительности само учение и формы ритуалов и в даосизме, и в конфуцианстве, и в буддизме вообще не привязаны к текстам, и еще меньше зависят от текстов народные формы верований. Все это отнюдь не значит, что сакральных книг нет или они игнорируются. Наоборот, они встречаются в огромном количестве: даосское собрание «Дао цзан» («Сокровищница Дао» или «Хранилище Дао») насчитывает сотни томов, китайский вариант буддийского канона Трипитаки содержит несколько тысяч произведений, сведенных в 55 томов. Но большинство из этих текстов были обязательны не к прочтению, а к обладанию; до сих пор во многих монастырях можно видеть, как священные книги, подернутые паутиной и покрытые пылью, стопками хранятся под потолком храмов — их столетиями никто не открывал.

Существуют несколько жанров китайских текстов: цзин — каноны, ши — истории, цзы — сочинения философов и некоторые другие.

Одним из классических типов сочинений в Китае является цзин, обычно переводимый как «канон». К этому жанру, в частности, принадлежат и «Канон перемен» («И цзин»), и «Канон Пути и Благодати» («Дао дэ цзин»). Именно «каноны», восходящие к древним мудрецам, преданиям и гаданиям, ценились выше всего. Большинство изин не относятся к одному автору, а являются компендиумами древней мудрости и, как мы покажем ниже, принадлежали конкретным школам магов и мистиков. Когда пришлось переводить на китайский язык Библию, ее озаглавили «Шэнь цзин», дословно «Священный канон», хотя по своему характеру и роли в религии она абсолютно отличается от всей другой китайской классики.

Ни один китайский канон не предопределяет ритуальные формы богослужения (если это слово вообще применимо к Китаю), не содержит прямых морально-этических предписаний и в этом смысле не является ни катехизисом, ни молитвенником. И хотя Китай знал определенные собрания ритуальных инструкций, например чань-буддийский монашеский свод «Чистые правила» («Цин гуй») монаха Байчжана Хуайхая (720–814), они все же были принадлежностью очень узкой монашеской среды и, как показывает современная практика, в действительности очень редко соблюдаются.

Более того, ни один вариант текста не был по-настоящему каноническим! По Китаю могло одновременно циркулировать несколько десятков версий или списков одного и того же «священного» трактата, причем все они считались одинаково истинными. Здесь важно осознать, что трактат для Китая может быть актуален только внутри конкретной школы и не существует оторванно от нее — иначе он превращается в объект научных и литературных исследований, но никак не в священно-магический текст. Каждая школа принимала свой вариант за «передающий истину», иногда дополняла или корректировала его. И чем известнее был текст, тем больше его вариантов встречалось. Часть из них со временем исчезала, часть намеренно уничтожалась конкурентами, другая часть дошла до сегодняшнего дня. Например, за период со времени династии Хань до конца династии Цин, т. е. со II в. до начала XX в. по Китаю циркулировало 335 комментированных или аннотированных списков «Дао дэ цзина», из них 41 вариант вошел в собрание даосских канонов «Дао цзан»

6.

Точно так же даже в относительно «строгом» буддизме практически каждая ключевая сутра содержит несколько вариантов. Так, центральный трактат чань-буддизма «Сутра помоста шестого патриарха» («Люйцзу таньцзин»), содержащая наставления чаньского мастера Хуэй-нэна, имеет по меньшей мере десяток вариантов и четыре основных версии, причем первая была создана предположительно в IX в., а последняя — в XIII в.

7

Трудно представить себе одновременное существование нескольких десятков вариантов Библии или Корана, которые в равной степени считались бы «истинными». Это моментально привело бы к расколу и краху религиозной структуры. Достаточно напомнить, что признание Ветхого завета и непризнание Нового завета приводит к тому, что в мире существуют иудаизм и христианство — две генетически связанные, но все же разные религиозные системы. Однако из-за «нетекстологичности» китайской духовной практики многочисленность вариантов одного и того же текста не только не приводит к коллапсу духовной школы, но лишь свидетельствует о ее живительной силе и распространенности.

В действительности до нас дошло не так много текстов, которые могли бы в полной мере рассказать о сути верований древнего Китая. К тому же чаще всего мы высоко ценим не те тексты, которые действительно были актуальными и важными, например, для эпохи Чжоу, но те, которые сочла важными более поздняя традиция. Насколько, например «Дао дэ цзин», «И цзин» были для древнего Китая действительно ключевыми текстами? Сколь много людей их прочли или знали их содержание? Насколько духовные наставники опирались на них в своей практике? Ни один исследователь сегодня не сможет с уверенностью дать ответ на эти вопросы, но очевидно, что реальная значимость именно текстологической традиции в традиционном Китае была невелика, уступая устной передаче знания от учителя к ученику и экстатическим откровениям, получаемым нередко во время транса.

Было бы большой ошибкой считать эти трактаты самостоятельными и, тем более, философскими текстами. Ни к философии, ни к изложению взглядов конкретного мыслителя, как было, например, в античной Греции или в средневековой Европе, они не имеют отношения. И, что действительно важно для дальнейшего нашего изложения, они не являются полностью самостоятельными текстами.

Илл. 4. Келья для медитаций чанъ-буддийского монаха. Над входом надпись: «Место устремлений к высшей благодати чаньских учителей первых поколений». В глубине сидит преподобный Суси — старейший монах монастыря Шаолиньсы

Илл. 4. Келья для медитаций чанъ-буддийского монаха. Над входом надпись: «Место устремлений к высшей благодати чаньских учителей первых поколений». В глубине сидит преподобный Суси — старейший монах монастыря Шаолиньсы

Это всего лишь записи некоторых ритуальных формул, вопросов к духам, результатов гаданий, сакральных речитативов. Они произносились шаманами и медиумами, иногда проговаривались в момент транса. Более поздние мыслители обрабатывали эти тексты и комментировали, составляя целые компендиумы из высказываний. Именно так родились «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы» и, конечно же, «И цзин». Эти тексты были строго локальными и «школьными», т. е. они возникали как записи мистиков конкретной местности и вполне конкретной школы. Ни один из таких сакральных текстов долгое время не имел всеобщего характера. Например, «И цзин» был выделен из числа магических текстов во многом благодаря усилиям Конфуция я его последователей, хотя наряду с этим трактатом существовало немало других магических книг, которые не дошли до нас, так как ключевым был назван всего лишь один текст, а трактаты других школ канули в лету.

От эпохи древности до нас дошло, на первый взгляд, немало текстов, в которых встречаются описания древних ритуалов. Прежде всего, это «Шаньхай цзин» («Канон гор и морей») — антология причудливых преданий и полуфантастических географических описаний, якобы составленная во II тыс. до н. э. одним из великих первоправителей Китая, победителем потопа Юем. Однако мы без труда замечаем, что основу текста составляют мифологические образы, которые, как мы покажем, представляют собой либо медитативные видения магов и медиумов и их путешествия в мир мертвых, либо символическое описание вполне реальных вещей. И в этом случае самым важным был не текст, но мистический ритуал, приводящий к этим видениям, который целиком никогда не записывался (за редким исключением в виде некоторых пассажей «Записей о ритуалах» — «Ли цзи» или «Канона песнопений» — «Ши цзина»), а следовательно, не сохранилась и суть откровения, получаемого медиумом от духов.

Какую же роль играли тексты для Китая, если они не являлись ни канонами, ни инструкциями, ни катехизисами? Прежде всего, они содержали описание личного откровения и переживания в тот момент, когда человек, следуя традициям шаманов и медиумов, входил в транс и соприкасался с миров духов. Именно таково основное содержание, например, «И цзина» или частично «Дао дэ цзина». На эти откровения, принадлежащие великим, но при этом часто безымянным магам, накладывались многочисленные комментарии и текстологические обработки — так постепенно сложилась знаменитая китайская комментаторская традиция и «школа канонов» (

цзин сюэ). Современные же исследователи порою ошибочно принимают даосские тексты за самостоятельные духовные произведения, каковыми они, увы, никогда не являлись.

Другая часть текстов представляет собой описание магических путешествий, которые совершает маг или шаман во время медитативного транса. Эти потусторонние путешествия нередко пересекаются со вполне реальными географическими объектами, например действительно существующими реками и горами, в результате чего, вероятно, и появляются произведения, подобные «Канону гор и морей».

Предпринимались многочисленные попытки локализовать объекты,

описанные в этом тексте, даже делались выводы о том, что часть из описанных гор, озер, водопадов находится в Центральной Америкзе, куда могли приплывать китайцы (или их предки — переселенцы из Китая) еще во II тыс. до н. э.

8

Не исключая этой возможности и даже считая связь между древнекитайской и мезоамериканской культурами вполне реальной, все же не будем преуменьшать влияния описаний шаманских трансцендентальных путешествий.

Некоторые тексты или их части, например «Ши цзин», «И цзин» и даже некоторые пассажи «Лунь юя» Конфуция (2:1; 11:19), специально ритмизировались (учитывая, что рифмования древний Китай не знал) и таким образом служили ритуальными заклинаниями, методично и ритмично произносящимися для вхождения в транс.

Самое известное из таких произведений «Канон песнопений» или «Канон поэзии» — «Ши цзин» содержит 305 стихов и состоит из фольклорных, придворных и ритуальных песнопений. Он обрел окончательную форму приблизительно во времена Конфуция, т. е. в VI–V вв. до н. э., однако большинство его песнопений принадлежит к значительно более ранней эпохе и уходит своими корнями в начало I тыс. до н. э. Очевидно, что первоначально это действительно были песнопения — они исполнялись под музыку, вероятно, под удары гонга, высокие звуки дудок и флейт.

Мистические тексты постепенно структурировались и были сведены в так называемое «Пятиканоние» («У цзин»), которое приблизительно со II в. до н. э. наряду с «Четырехкнижием» стало основным собранием текстов для китайских аристократов, интеллектуалов и ученых: «И цзин» («Канон перемен»), собрание официальных исторических документов «Шу цзин» («Канон исторических преданий»), «Ши цзин» («Канон песнопений») — собрание ритуально-магических речитативов; «Ли цзи» («Записи о ритуалах», VI–V вв. до н. э.) — собрание ритуальных формул, сопровождаемое изложением исторических случаев и историй из жизни великих людей; «Чунь цю» («Весны и Осени») — хроники царства Лу, выходцем из которого был Конфуций, содержащие события между 722 и 481 гг. до н. э.

Китайская духовная традиция, как видим, не содержит в себе такого важнейшего компонента, присущего классическим религиям, как опора на священные тексты и катехизисы. Более того, всякий текст из-за этого превращается в передачу исключительно личного опыта того, кто получил это откровение в безличной форме.

Восприятие священной действительности происходит не на уровне текстов и прописанных правил, но как отражение внутренней парадигмы бинарных оппозиций, получившей широкую известность в виде концепции инь и ян.

Инь и ян: хаос и порядок

Наверное, не найдется ни одной книги о китайской культуре, которая бы не рассказывала об инь и ян — двух противоположных и взаимодополняющих началах. И мы не будем нарушать эту традицию, но постараемся показать все несколько с иной стороны. Концепция инь и ян пронизывает все в китайской культурной традиции, от системы управления государством и отношений между людьми до правил питания и саморегуляции. Она же распространяется и на весьма сложную систему взаимоотношений между человеком и духовным миром. Изображение символа инь-ян (на самом деле он не древний и возник достаточно поздно) как темного и светлого полукругов стало едва ли не визитной карточкой всей восточноазиатской культуры, и его можно обнаружить на обложках западных книг по диетологии, здоровому образу жизни, философии, религии Китая.

Инь-ян стали настолько тесно ассоциироваться с «китайской тематикой», что воспринимаются как некие имплицитно присущие ей начала. Концепция инь и ян как нельзя более точно передает восприятие китайцами как внешнего мира, так и мира внутри себя. Однако не стоит это принимать примитивно и упрощенно.

Прежде всего, нужно развеять устоявшийся миф о сущности инь и ян: в китайской культуре они никогда не были «закреплены» за некими парами противоположностей, как принято считать в популярных сочинениях. Это значит, что инь-ян отнюдь не равнялись темному-светлому, мужскому-женскому, солнцу-луне и т. д., причем эта ошибка уже неоднократно критиковалась специалистами

9.

Тем не менее, такую примитивную трактовку можно встретить и в современной китайской литературе, и на уровне обиходных представлений китайцев. Таким образом, истинная суть инь-ян — столь, казалось бы, многократно изложенная — осталась сокрытой. Нам же представляется, что само понимание «сокровенного» в китайской культуре невозможно без правильного осознания инь-ян.

Принцип инь и ян распространяется далеко за рамки столь упрощенного взгляда, он живет на уровне восприятия духовного мира, взаимоотношений человека и общества, китайца и «варвара»-иностранца.

Даже в политике Китай — одна из немногих стран, которая по всем договорам неизменно требует «дуйдэн» — паритета взаимоотношений, мер и шагов.

Концепция инь-ян означала наличие перворазделения вообще, которое знаменует собой собственно порождение всего материального и духовного мира. Несложно понять, что создание культуры для Китая — это, прежде всего, упорядочивание сущностей, прекращение действия хаоса.

Восприятие мира китайцами всегда ситуативно и никогда не постоянно, т. е. мир постоянно трансформируется, а поэтому ничто не существует воистину и до конца, ничто не является истинным по своей природе и изначально. Собственно мотив истинности, которая может быть дана только как постоянная трансформация, и есть основа мистического представления инь-ян.

Сама ситуативность восприятия порождает мысль о постоянном переходе противоположностей друг в друга, поэтому инь-ян не равняются биному женское-мужское, а пары мужское-женское, пустое наполненное являются лишь следствием такого бинарного типа мышления.

Первоначально инь и ян означали соответственно теневой и солнечный склоны горы

10 (такое понимание можно, в частности, встретить в «И цзине») — и эта символика как нельзя лучше отражала суть этих двух начал. С одной стороны, они представляют лишь разные стороны одной горы, не сводимые друг к другу, но и не отличающиеся друг от друга, с другой стороны, их качественное различие обуславливается не внутренней природой самого склона, а некоей третьей силой — солнцем, которое поочередно освещает оба склона.

Для магического пространства ни инь, ни ян, равно как удача или несчастье, не бывают абсолютными — это лишь стороны одного явления, и разделение их на «добрую» и «злую» части жизни происходит лишь на обыденном уровне, в сознании непосвященного человека. Даос, например, прекрасно осознает, что «лишь только в Поднебесной узнали, что красивое — красиво, тотчас появилось и уродство.

Как только все узнали, что добро — это добро, тотчас появилось и зло. Ибо наличие и отсутствие порождают друг друга. Сложное и простое создают друг друга» («

Дао дэ цзин», § 2). Мистический закон «парного рождения» (

шуан гиэн) запускает бесконечное колесо взаимопорождений, которое можно остановить, лишь избежав перворазделения вообще. Мотив бесконечного «кольца», где все части равны друг другу, обыгрывается и в «Дао дэ цзине», где говорится, что «до» и «после» следуют друг за другом, то есть в мистическом мире нет никакого разделения на «начало» и «конец». В сущности, это есть абсолютное воплощение Дао, которое в равной степени «распростерто и влево и вправо» («

Дао дэ цзин», § 34).

По отдельности эти качества не существуют, поскольку в этом случае вещь/ явление (

у) вычленяется из мирового потока и созвучие мира нарушается, ей присваивается некое «имя» (

мин), в то время как истинное Дао «безымянно».

Сакральное пространство бытия в Китае находится в абсолютном бинарном равновесии инь-ян, что проявляется даже на уровне обиходных поверий. Например, если в доме кто-то умер, то вскоре в нем случится какое-то счастливое событие, в случае же рождения ребенка счастье и удача могут какое-то время обходить дом стороной. Более того, считается, что удача посетит прежде всего тех, кто помогал обряжать или омывать усопшего или активно готовил похоронную церемонию. Это считается вознаграждением со стороны души умершего (

шэнъ) всем тем, кто пришел на похороны.

Формально

инь и

ян считаются абсолютно равноценными друг другу, и именно так они трактуются на обиходном уровне. А вот реалии китайского оккультизма показывают, что абсолютного равенства между инь и ян не существует.

В мистической закрытой традиции инь считалось более ценным и высоким. Именно оно и было обобщающей метафорой всего потаенного, сокрытого, тайного, что так высоко ценилось в Китае.

Именно начало инь, например, «изображалось» на китайских пейзажах за нарисованными горами-водами или орхидеями. Именно инь как главенствующее и всеобъемлющее, но постоянно сокрытое начало стояло за всей мощью имперского декора.

Понять столь большое значение инь несложно — по сути, сам путь-Дао был не чем иным, как воплощением инь. Дао обладает всеми чертами инь и ни одной чертой ян. Прежде всего, оно «сокрыто», «неясно», «туманно». Оно обладает и чисто женскими функциями — порождает все явления и вещи этого мира. Оно вечно ускользает, его нельзя ни ощутить, ни выразить. Дао во многих древних трактатах оказывается синонимично воде — ее податливости, отсутствию постоянной формы:

Самка всегда одолевает самца своим покоем.

Пребывая в покое, она занимает нижнюю позицию. («

Дао дэ цзин», § 62) Познав мужское, сохраняй и женское, становясь лощиной Поднебесной.

Будь лощиной Поднебесной, — тогда постоянная Благодать не покинет тебя. («

Дао дэ цзин», § 28) Традиция сокрытости и неупорядоченности, неоформленности инь присутствует и в концепции благодатной энергии дэ. Именно полнота дэ и отличает истинных мастеров и великих правителей, императоров от других людей. Тем не менее, все несет в себе часть благодати-Ээ. Но Благодати не божественной, как манифестации Высшего Бога, но абсолютно самодостаточной и самополной энергии. Она выступает как энергия бесконечно «потаенная» (

сюанъ) и «утонченная» (

мяо), из-за чего и не замечается непосвященными. Более того, всякая истинная благодатная энергия — сокрытая, и в другом качестве она даже не может существовать.

Тем не менее, «скрытая благодать» повсюду, как жизненный флюид, омывает и напитывает весь мир.

Это же проявляется и в концепции наполненности душами или духами (

линь) всего мира. Души умерших, например, несутся в потоках воды и ожидают того момента, когда смогут соединиться с потоками крови живых существ, для того чтобы потом возродиться. Они оживают в неких Желтых водах (

хуан шуй) — потоках, образуемых весной растаявшими снегами.

11

Начало инь здесь поразительным образом выступает и как сокрытое вместилище невидимых и неупорядоченных духов, представляющих мир мертвых, и одновременно как начало, дарующее жизнь и существование вообще, подобно пути-Дао.

Обратим внимание, что вода в китайской традиции, очевидно, ассоциировалась с плодородием (как и у большинства народов), а также с детородной функцией. Частично это было связано коннотациями между водой и путем-Дао. Оба этих начала не имели постоянной формы и принимали форму «того сосуда, в который были налиты». Здесь же и податливость, неуловимость, следование изменениям.

Однако самое главное — и Дао дает рождение мириадам существ, при этом как бы давая импульс к жизни, но далее не властвует над ними, оставляя высшую степень свободы развития: «Давать жизнь и не властвовать». Дао так же, как и вода, «занимает нижнюю позицию» по аналогии с тем, как все воды с верхов стремятся в долины. «Самка, также занимая нижнюю позицию, властвует над самцом», — говорит «Дао дэ цзин». Все эти гидравлические аллюзии о Дао-воде, встречающиеся в «Лао-цзы», есть отголоски, а иногда и цитаты из древних мистических культов, записанные в VI–V вв. до н. э., но имеющие значительно более раннее происхождение.

Казалось бы, вода должна соответствовать лишь женскому началу инь как податливому и дающему рождение. Вообще, как мы уже говорили, в древней китайской мистериологии инь всегда превалирует над ян в плане внутренней оккультной реальности, поскольку Дао скорее соответствует началу инь, нежели в равной степени символизирует их обоих. Однако вода чаще всего была символом живительного семени безотносительно мужского или женского начала — думается, эта символика возникла задолго до даосской концепции Дао-воды.

Вода вообще символизирует некий ритм жизни, в ней живут духи умерших, чтобы переродиться вновь, она наполнена, по разным легендам, либо ци, либо семенем-цзин. Например, древний трактат «Гуань-цзы», приписываемый автору VII в. до н. э. (в реальности текст написан несколько позже), советнику правителя царства Ци, говорит о воде как о детородном начале и символе «истинного» человека: «Человек подобен воде. Лишь когда мужчина и женщина оказываются вместе, его семя-цзин и ее энергия-цы объединяются, возникает проистечение вод, которые дают форму [новому] человеку»

12.

Совсем по-иному обстоит дело в светской традиции, к которой, кстати, могли относиться и многие вещи, внешне похожие на некую «тайность». Здесь начало ян, наоборот, оценивалось выше. Иногда это объясняют патриархальной ориентацией общества, где мужчина, т. е. выразитель начала ян, играл основную роль. Известны даже ритуалы, благодаря которым женщина (т. е.

инь) могла перейти на уровень мужчины (т. е.

ян) и тем самым улучшить свой статус. В основном такие ритуалы были связаны с различными «превращениями» менструальной крови, которая в этот момент считалась воплощенной энергией инь. В одном из таких ритуалов, в частности, сын символически выпивал менструальную кровь матери и тем самым поднимал ее на статус мужчины.

13

Одновременно он сам усиливал свою энергетику через прием в себя этого «тайного» начала, т. е. инь. Не случайно императоры династий Мин и Цин специально приказывали собирать менструальные выделения молодых девушек — из них делались пилюли долголетия, которые также заметно повышали мужскую энергию.

Небесные духи и сам высший дух древности гиан-ди представлялись как высший момент упорядочивания, абсолютная гармония и порядок. Это — начало ян, и именно они помогают душе после смерти человека сохранить свою индивидуальность, за счет чего к ней могут в дальнейшем обращаться потомки. Эти черты перешли и на представителя шан-ди на земле — императора, Сына Неба. Этому гармонизирующему и упорядочивающему воздействию противостоит и одновременно его дополняет мир начала инь, представленный духами типа гуй, знаменующими собой хаос, неструктурированную массу и энтропию, вредоносность и разрушение. Более того, сами духи и шан-ди могут представлять собой не некие мистические сущности, а лишь метафору вечного столкновения неструктурированной массы (духи

гуй в том числе и в чистилище) с четкой структурой и иерархией, представленной добрыми небесными духами шэнь.

14

Такая странная структура осознания мира как чередования хаоса-порядка даже позволила некоторым исследователям говорить о наличии некой единой метафоры восприятия мира, и с этим трудно не согласиться. Представления о духах, о сложной небесной иерархии в конечном счете являлись не только объектами веры, но метафорой имперско-иерархического единства: хаос и порядок в эзотерическом мире всегда имеют свое точное отражение в мире посюстороннем.

Инь — это очевидный первозданный хаос, это обращение человека к самому истоку (точнее, до-истоку) собственного возникновения. Хаос в даосской мысли, равно как и во всех мистических школах, носит позитивно-креативный характер, поскольку символизирует нерасчлененность и единство мира. Он — знак не столько рождения мира, сколько потенциально заложенной в нем возможности рождения чего угодно без четкого определения его сути. Это возможность всего и потенция ко всему в ее абсолютной аморфности и неопределенности. Его метафорой выступают понятия «изначальный ком», «гулкая пустота пещеры», «беспредельное» (

у-цзи), «прежденебесное» (

сянъ тянъ). Это та обитель, не имеющая форм и границ, где слиты воедино знание и незнание, рождение и смерть, бытие и небытие.

Вся имперская культура — воплощенное ян — противостоит символике «изначального кома». Она призвана разделять и «раздавать имена», и почти параноидальная тяга китайских древних мудрецов и современных политиков к упорядочиванию и созданию четких ценностных иерархий есть не более чем попытка воплотить принцип превалирования ян над инь. Одновременно это и принцип светской культуры — здесь ян главенствует над инь, в то время как в мистической парадигме инь является единственно возможным исходом противостояния и взаимодополнения инь и ян.

Мистические же культы, воплотившиеся в даосизме и в некоторых народных ритуалах, наоборот отдавали приоритет инь, учитывая, что и само Дао выступает как инь — оно податливо, невидимо, его аллегория — податливая вода, что не имеет формы, лощина, женское лоно. Таким образом, мистические учения отнюдь не ставили знака равенства между инь и ян, но очевидно своими концепциями «сокровенно-потаенного», «изумительно-запрятанного» стремились обратить человека к началу инь. Здесь как раз культивировался приоритет хаоса как изначального, нерасчлененного состояния над порядком как чем-то застывшим, ригидным, приближающимся к смерти. Приход к предрожденной нерасчленности проявляется, в частности, в мифе о нерожденном младенце. Так, Лао-цзы сравнивает себя с младенцем, «который еще не научился улыбаться», который «не проявляет признаков жизни». Примечательно, что это — один из редчайших пассажей, где Лао-цзы в трактате «Дао дэ цзин» говорит от первого лица, здесь слышна речь посвященного проповедника и наставника.

В конечном счете это «тяготение к мнь» породило кажущийся маргинализм даосской и лежащей в его основе мистической культуры. Она всячески избегала проявлений ян, практиковала экстатические культы, элиминирующие порядок и гармонию, проповедуемые имперским официозом. Здесь практиковались многочисленные сексуальные культы, не признаваемые официальными властями. В частности, поклонялись духам-гуй, ассоциировавшимся с инь и вредоносностью вообще, могилам убитых разбойников и падших женщин, исполнялись ритуалы вызывания духов, бесед с ними, путешествия в мир мертвых.

Расхожий тезис о мистическом «переходе инь в ян» (

инь ян цзяб) имел в китайском фольклоре вполне реальное, хотя и весьма необычное преломление. Он, прежде всего, затрагивал возможность трансформации самого человека, точнее, самой характерной его черты — смены пола. В китайских магических историях нередко обсуждаются моменты перехода женщины в мужчину и наоборот. Смена пола могла выполняться различными магическими методами, например приемом чудесных пилюль или при помощи даосов или бродячих магов.

Частично это объясняется все тем же исключительным оккультным магизмом, шаманистскими архетипами, жившими в сознании китайцев и проступающими в фольклоре. Перемена облика вообще является распространенной частью оккультных ритуалов, поскольку вступление в запредельный мир характеризуется общей трансформацией внешнего облика адепта, — это подчеркивает принципиальное отличие мира духов от мира людей. И именно это подразумевает в ряде случаев временное перерождение человека в ином образе и облике, в том числе и переход мужчины в женское божество.

Так, одна история из даосского сборника рассказывает о женщине, которая после долгого отсутствия мужчины при помощи магических средств сумела перевоплотиться в мужчину, осеменить себя, а затем уже, вновь в качестве женщины, родить ребенка.

15

Более того, в китайской традиции такие чудесные трансформации имели и дидактический подтекст: здесь даже волшебство использовалось с прагматической целью служения предкам. Девушка долгое время сожалела, что не родилась юношей, ибо лишь юноша может в полной мере совершать все ритуальные обряды по усопшим предкам, и прежде всего по отцу. Мучимая тем, что не способна в полной мере воплотить идеал сыновней почтительности (

сяо), однажды ночью во сне она увидела духа, который вскрыл ей живот и что-то вложил в него. Когда она пробудилась ото сна, оказалось, что она превратилась в мужчину.

16

В общем, в подобных историях вполне мог бы черпать свое вдохновение 3. Фрейд, однако вообще мотив перевоплощения, смены пола имеет здесь не только психологический, но и религиозно-шаманистский аспект. Безусловно, китайский фольклор даже новейшего времени обнажает самые глубинные аспекты человеческой психики и демонстрирует то, что в западной традиции, освященной христианскими нормами, тщательно вымарывалось.

Таким образом, композиция инь-ян оказалась универсальной схемой чередования событий, чаще всего воспринимаемой как абсолютный порядок и абсолютный хаос, причем именно хаос и начало инь оказывались атрибутами мистической культуры Китая. Все истинное, связанное с инь, становилось поэтому запрятанным и сокрытым и представлялось в этом мире через символы, числовую и цветовую магию. И, как следствие, пришло осознание существования некоей магической схемы бытия, равной абсолютному небытию, которую и надо вычислить.

Жизнь внутри магической схемы

Магическая схема жизни была связана с представлениями о фэншуй (дословно «ветер-поток»), которое обычно понимается как комплекс китайских геомантических представлений, взаимосвязи ландшафта местности и передвижения духовных сущностей по ее путям. Однако его смысл значительно глубже — это позиционирование человека внутри сакрального пространства жизни, причем как жизни самого человека, так и жизни духов, его окружающих. Фэншуй устанавливает взаимосвязь между ландшафтом («принципами земли» — дили, сегодня «география»), балансом энергетических сил и движениями духов по этому пространству.

Даже сегодня дома в деревне не строятся без консультаций с местным геомантом, который высчитывает нужное направление входа, высоту дома и расположение относительно соседних холмов и рек. Еще сегодня в некоторых районах старого Пекина можно заметить, что все дома строились одной высоты, и те, которые стоят первыми по улице, не заслоняют последующие, чтобы не мешать продвижению духов. Считается, что на западе от деревни обитает белый тигр, а с восточной стороны — темный или зеленый дракон, которые являются символическим обозначением двух противоположных сил. Поэтому нельзя ставить высокие дома или иметь высокие деревья на западной оконечности деревни, иначе нарушится энергетическая связь между драконом и тигром, инь и ян, духи не смогут «перемахнуть» через высокие постройки, будут вредить людям, а деревня придет в упадок.

17

Задачей фэншуй было «удержание» или «извлечение» благодатной энергии из ландшафта. Например, если мощный речной поток омывает город, считается, что он может уносить часть благодатной энергии, и для ее удержания в нижнем течении ставится либо алтарь, либо пагода, которая не дает духам, приносящим удачу, быть «вымытыми» из города. Точно так же ставится пагода с той стороны города или деревни, которая представляется геоманту «слабой» с точки зрения концентрации благодатных духов. Пагода или алтарь как раз устанавливают «гармонию в центре» или «центральную гармонию» (

чжунхэ), поскольку «центральность» предполагает концентрацию духов вокруг священного алтаря. И здесь пагода выступает в качестве прообраза мифологической «мировой оси» или «мирового древа», устанавливающего связь с Небом и усиливающего определенную область на земле.

Глобальный символизм присутствовал во всех аспектах мироосмысления китайцев, весь мир оказывался увязан в одно великое тело, все получало единый ритм со всем. Фэншуй было лишь одним из обозначений этой сакральной взаимосвязи.

Юг ассоциировался с летом и жизнью, север — с зимой и смертью, восток — с весной и гармонией (

дэ), запад — с осенью и покоем (

цин). Полная гармония наступает лишь в центре, поэтому древнее ритуальное уложение «Записи о ритуале» советует: «Установи гармонию в центре, и тогда Небо и Земля займут подобающее им место, и мириады вещей и явлений будут в достатке».

Несмотря на столь строгую, казалось бы, взаимосвязь между сторонами света, сезонами и явлениями, все это нельзя осмыслять в понятиях формальной логической взаимосвязи: здесь все — не более чем символы стихий и духовных сил, который в обыденной реальности могут быть никак не связаны, например, со сторонами света. Достаточно привести хотя бы такой пример. Центральный вход в любую кумирню, храм предков или даосский монастырь обычно считается направленным на юг. Во многом это связано со священным значением юга, поскольку в древности правители, а затем и китайские императоры сидели лицом на юг. Однако в действительности ориентация входа в храм чаще всего не совпадает с реальным «южным» вектором — символически предполагается, что он смотрит на юг. Точно так же большинство ритуальных танцев и комплексов в боевых искусствах ушу (

таолу) должны начинаться и заканчиваться лицом на юг, это предписывается и устной традицией, а сегодня это можно обнаружить и в письменных пособиях, однако в реальной жизни мне не приходилось видеть, чтобы кто-то стремился обнаружить «правильную ориентацию» перед выполнением, например, таолу.

Юг в системе фэншуй выступает не столько как сторона света, сколько как знак того направления, где сосредотачиваются позитивные духовные силы, и имеет своей подоплекой внутреннюю диспозицию инь-ян. Лето, с которым ассоциируется юг, представляет собой абсолютное господство стихии ян и могучей мужской силы. Соответственно, зима ассоциируется с севером и женским началом.

Здесь видимое, как и многое в символической культуре Китае, не является окончательной реальностью. На поверхности «южная» символика выступает как символика явленная, видимая — не случайно она ассоциируется с «проявленным» началом ян. Человек, знакомый с магической культурой, подразумевает ускользающее главенство того, что не видно и не дано в явленном мире, то есть начала инь.

Магическая система мироосмысления китайцев базируется на системе абсолютного подобия и созвучия земных и небесных начал — все, что существует на Небе, имеет свой аналог на земле, и все, что мы обнаруживаем в видимом мире, является эхом событий мира мистического. Эта идея созвучия всего со всем присутствует практически во всех ранних верованиях по всему миру, ее следы обнаруживаются даже в современном христианстве и в полной мере проявляются в египетских и месопотамских верованиях. Особенность же китайских учений состоит как раз в том, что эта система бесконечных подобий не только до сих пор сохранилась в сознании китайцев даже на обыденном уровне, но и присутствует в эстетических концепциях. Например, знаменитая китайская миниатюризация жизни — карликовые сады на блюде или сады «величиной с горчичное зерно» — есть не более чем попытка обнаружить бесконечно большое в бесконечном малом, уловить нечто крайне интимное и семейно-личное в огромном пространстве Космоса.

На этом же подобии и строятся все «конструктивы» китайской философской мысли: магическая нумерология, даосские параллели природы и человека, сочетание отвлеченных начал инь-ян и конкретного жития человека.

Илл.5 Фуси, полумифический создатель схемы лошу, а также письменности, научивший китайцев приготовлению пищи и многим другим вещам. Рисунок XI–XII вв.

Илл.5 Фуси, полумифический создатель схемы лошу, а также письменности, научивший китайцев приготовлению пищи и многим другим вещам. Рисунок XI–XII вв.

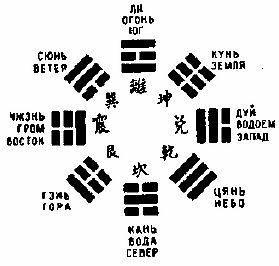

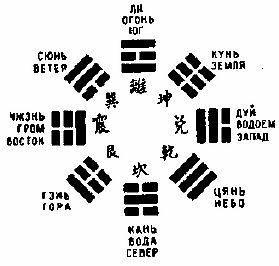

Илл.6 Схема восьми триграмм (богуа)

Илл.6 Схема восьми триграмм (богуа)

Проследим, как на первый взгляд абстрактные и отвлеченные начала оказываются воплощенными в конкретном существовании человека, как священное оказывается воплощенным во вполне мирском и обыденном.

Очевидно, что ранняя мистическая мысль Китая рассматривала присутствие неких трех творящих, но при этом безличностных начал, которые, в свою очередь, представляют некое «развертывание» Дао во внешнем мире. Мистический трактат «Дао дэ цзин» (VII–V вв.) говорит по этому поводу: «Дао порождает одно. Одно порождает два. Два порождает три. Три порождает мириады существ. Мириады существ несут в себе инь и объемлют ян, а пустотное ци приводит их в гармонию» (§ 42).

Здесь фигурируют три базовых элемента: пустотная энергия ци, инь и ян. Фраза эта — очень загадочная и очевидно архаичная — породила немало комментариев. Обычно комментаторы понимают ее следующим образом: Дао порождает ци. Ци разделяется на темное (

инъ-ци) и светлое (

ян-ци), а это, в свою очередь, порождает три начала: Небо, Землю и человека.

В такой трактовке существует определенное противоречие: дело в том, что понятие ци как энергетической субстанции, напитывающей и человека, и весь окружающий мир, родилось значительно позже, чем появилась эта формула из «Дао дэ цзина». В самом же трактате ци рассматривается как дыхание или как воздух и, очевидно, не имеет никакого более широкого значения. Аналогичным образом инь и ян в момент создания трактата не несли той смысловой нагрузки двух противоположных и взаимодополняющих начал, которую они обрели значительно позже. А это значит, что речь идет все же не о ци, инь и ян, а о каких-то других началах. В качестве предположения можно высказать мысль о том, что Дао порождает высшего духа предков гиан-ди или ди, а тот, в свою очередь, — Небо и Землю. Это, в частности, подтверждает и фраза о том, что Дао «является предком всех образов и духа-дм» (§ 4).

Скорее всего, изначально эта фраза вообще была ритуальной формулой или заклинанием медиумов, о чем свидетельствует ее четкий ритм: «Дао шэн и. И шэн эр. Эр шэн сань. Сань шэн вань у». Позже она трактовалась многократно, но суть оставалась прежней: некое высшее начало развертывается и проявляется в этом мире постепенно, нисходя с глобальных форм до самого человека. И как следствие, сам человек внутри себя также порождает это постоянное развертывание мира.

Так, ци соответствует Небу, на уровне человека ему соответствуют голова или верхняя часть туловища. Начало ян соотносится с Землей и с сердцем (душой) человека, а инь — с водой и нижней частью живота или нижним киноварным полем данътянь. Таким образом, человек является повторением глобальных космических сил; умирая и рождаясь, переходя из одного состояния в другое, он лишь отражает и одновременно порождает макрокосмические процессы. И — самое важное — человек не является лишь неким эхом трансформаций инь и ян, но сам становится важнейшим звеном вселенских метаморфоз.

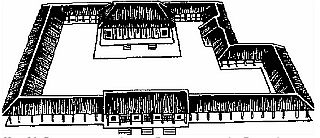

Не только мир, но и сам человек распадается на три уровня, повторяя вселенскую триаду Небо-Человек-Земля. На верхнем небесном слое (он не обязательно находится именно на небе, но где-то в «ином», нематериальном пространстве) располагаются гексаграммы и триграммы, вписанные в круг, сам же круг в Китае является символическим описанием неба и бесконечности трансформаций. В свою очередь, эти гексаграммы, проецируясь на уровень земли (в другой трактовке — человека), проявляют себя в виде явлений этого мира, например, успехов и бед, катастроф, войн. Собственно, это и составляет так называемые «трактовки» или комментарии к «Канону перемен», где каждой гексаграмме соответствует свое предсказание, являющееся проекцией небесной гексаграммы на материальную жизнь. На самом нижнем, третьем уровне все это преобразуется в «земной квадрат» (в отличие от неба, понимаемого как круг), воспроизводящий так называемый магический квадрат Фуси, одну из схем, которую, по преданию, принес на землю этот первомудрец.

Эта схема магического квадрата оказалась многократно повторена на земле в самых различных вариациях — строительстве домов, городов, разбивке садов, обустройстве домашних алтарей. Она должна была установить канал прямого общения между земным (квадратом) и небесным (кругом).

И все же это — абстрактная схема, величие которой не может быть сведено лишь к воспроизведению некого четырехугольника на земле. Это не более чем знак, призыв к духам «опознать» земное подобие небесного и проявить на этом пространстве свои силы. В действительности «великий квадрат не имеет углов», как подчеркивает «Дао дэ цзин» (§ 41), то есть он не является лишь схемой в чистом виде, это проявление пути-Дао, на что указывает, в частности, эпитет «великий квадрат» — все, что называлось «великим» в этом древнем каноне, указывает на присутствие Дао.

Итак, «квадратная» схема обустройства жизни представляет собой попытку уловить, обуздать некие духовные силы, которые стоят вне понимания человека. И здесь, как всегда, китайское сознание действует через «обратное»: говоря о «квадрате», оно парадоксальным образом подразумевает «квадрат, не имеющий углов», — круг или Небо. Говоря об «истинных словах», то есть о формах обращения к духам, отмечает, что «истинные слова похожи на свою противоположность» (§ 78), иначе говоря, истинное общение представляет собой молчание. На священное нельзя указать непосредственно, оно тогда ускользнет и окажется еще более недостижимым, чем прежде.

Можно лишь символически очертить место, где оно находится. Или где его никогда не увидишь.

Его можно уловить лишь опосредованно, через противоположность, через указание, каким оно быть не может. Императорский дворец, возведенный в виде четырехугольника, не «имитирует» квадрат земли, но лишь является частью трансформации небесного круга в земной квадрат. Это знак наличия Небесного в земном. Объяснение этому весьма просто: «Великий Образ (т. е.

Дао) не имеет формы», и таким образом истинное познание идет исключительно через свою противоположность.

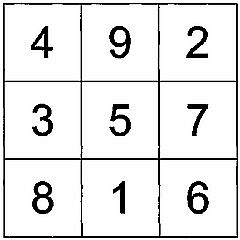

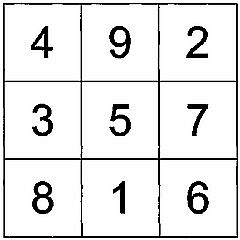

В связи с этим, прообразом всех архитектурных сооружений или, говоря в более широком смысле, всей мировой архитектоники стал магический квадрат, именуемый обычно лоту. Собственно лоту представляет собой квадрат, разделенный пересекающимися горизонтальными и вертикальными линиями на девять равных квадратов или областей. Сам магический квадрат происходит из значительно более ранней конструкции — квадрата с центральным пятым квадратом.

Каждый квадрат имеет свое числовое обозначение от единицы до девяти, причем четные числа (против часовой стрелки 2-4-8-6), символизирующие начало инь и землю, располагаются по углам, нечетные «мужские» числа ян располагаются в виде креста, центральный квадрат при этом обозначается числом пять. Лошу обычно изображался верхней частью на юг: именно эту л. 8 схему воспроизводил ритуальный зал правителя, когда он сидел лицом на юг либо в центральном (пятом) квадрате, либо в самом «северном» первом квадрате.

Внутренняя равновесность лошу обуславливалась, как и многое в традиционном Китае, магической нумерологией. Дело в том, что сумма чисел, расположенных по каждой вертикальной, горизонтальной и диагональной линии лошу, дает 15 — нечетное «небесное» число.

Примечательно, что в XIII в. во времена монгольского правления в Китае арабы приносят свой магический квадрат, который в то время стал весьма распространенным изображением и рисовался параллельно арабскими и китайскими цифрами; сегодня его можно видеть во многих исторических музеях. Сами же китайцы видели в этом не привнесение арабской культуры в китайскую, а наоборот — древнее влияние китайской цивилизации на сопредельные народы.

Лошу представляет собой и своеобразный китайский календарь: двенадцать лунных месяцев располагаются вдоль внешних граней квадрата. И хотя наружу обращено лишь восемь квадратов, однако четыре угловых квадрата (квадраты

инь) имеют по две грани, обращенные наружу, и таким образом получается соответствие двенадцати месяцам.

Создание «квадратно-прямоугольной» схемы мироосмысления приписывается великому Юю, спасителю Китая от потопа, хотя, по другим преданиям, лошу ввел либо Фуси, либо Хуан-ди.

Строго говоря, схема лошу была не изобретена кем-то из великих предков, но как бы «прочитана» с Небес и перенесена на землю, равно как и все другие священные знания.

… скан рисунка очень плохого качества…

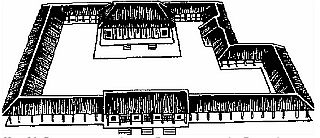

Илл. 7. Беседки и алтари летней резиденции китайских правителей эпохи Цин Ихэюань построены в строгом соответствии со схемами фэншуй

По сути, лошу являет собой универсальную космологическую схему, где все сведено к принципиальной схеме миропорядка, бесконечно воспроизводимого в каждом отдельном явлении, будь то строительство огромного города или небольшого дома. Пекин возведен как многократное воспроизводство квадрата лошу: в центре располагается императорский дворец Гугун, представляющий собой прямоугольник, вокруг идут улицы, пересекающиеся под прямыми углами. Таким образом, центральный квадрат Гугуна воспроизводится и как бы «ретранслируется» в каждом последующем квадрате; в конечном счете город оказывается сочетанием концентрических квадратов. Однако сам Гугун также разделен на целый ряд квадратов, каждый из которых играет свою магическую роль.

Строго говоря, чаще всего сооружения возводятся не в виде квадратов, а в виде прямоугольников, однако древняя традиция говорит не столько о квадрате, сколько о магическом «четырехугольнике» — сы фан или просто о чем-то «четырехугольном» (

фан), противопоставленном «кругу» Неба.

Илл. 8. Императорский трон в Пекине.

Трон китайских императоров всегда располагался лицом на юг — в сторону возрождения мира. Так же и древние маги совершали все свои действия лицом на юг

Илл. 8. Императорский трон в Пекине.