АНАТОЛИЙ ЛЕВАНДОВСКИЙ

КАВАЛЕР СЕН-ЖЮСТ

Повесть о великом французском революционере

1

Он не стал задерживаться у Якобинцев. Едва Колло, с трудом протиснувшийся к трибуне, возвысил голос, а вокруг, словно по команде, начались шиканье и свист, он встал и вышел: жаль было драгоценного времени. Он не верил, чтобы происшедшее в Клубе могло изменить ситуацию; все шло из рук вон плохо. Сколько ошибок за такой короткий срок! И даже за сегодняшний день. Эта речь Неподкупного… И эта угроза, повисшая словно нож гильотины. Она вызвала страх, а где страх, там и предательство, тем более что каждый чувствует свою вину…

Молодой человек ускорил шаг. Нет, он не собирался пасовать. Теперь, когда враг разбит, когда успокоена Вандея и сброшена со счетов парламентская контрреволюция, было бы слишком глупо потерять все из-за нескольких неточных ходов. Что испорчено речью, речью же можно и поправить. Он произнесет ее завтра утром в Конвенте. Он реабилитирует Неподкупного, рассеет страхи, предложит оправдаться виновным — а их будет названо совсем немного — и успокоит всех. Довольно заговоров и крови. Революция должна остаться незапятнанной! Сила патриотов — в единстве, и это единство будет достигнуто.

На Карусельной площади было темно, и Дворец равенства выделялся на фоне сизого неба черным силуэтом. Юноша обогнул павильон Флоры и по бывшей лестнице королевы поднялся на второй этаж. Часы пробили одиннадцать. Кругом было мрачно и безлюдно. Пройдя коридор, он толкнул дверь и очутился в большом зале с колоннами. Здесь заседал великий Комитет общественного спасения — святая святых правительства.

Центральную часть зала занимал большой стол, покрытый зеленым сукном. Три бронзовых канделябра едва освещали его поверхность. Люстры были погашены: члены правительства берегли свечи. Поодаль стояли меньшие столы и раскладная кровать; на ней неподвижно лежал человек, уткнувшийся головой в подушку. Кроме него в комнате было пятеро; четверо сидели за большим столом, пятый прохаживался и что-то жевал. Молодой человек сухо поздоровался, сел к отдельному столу и принялся за работу. Слонявшийся по комнате внезапно остановился, подозрительно посмотрел на пишущего и спросил:

— Послушай, Сен-Жюст, ты по какому поводу мараешь бумагу?

Следивший за ним черноволосый и смуглый прибавил:

— Ленде прав. Поведай-ка, что ты так углубленно сочиняешь?

Сен-Жюст поднял глаза.

— Я сочиняю речь, Барер, которую завтра прочту в Конвенте.

— Речь? — удивился сосед Барера. — Это вместо предложенного тебе доклада? И на какой предмет, хотелось бы знать?

— На предмет установления мира и согласия в Комитете, Карно. На предмет успокоения всех вас, дорогие коллеги.

— Так мы тебе и поверили, — хихикнул Барер. — И ты можешь поклясться, что это не новое обвинение? Что ты не подыгрываешь Пизистрату,

[1] желающему всех нас отправить на гильотину?

При слове «Пизистрат» лежавший на кровати вздрогнул.

— Клясться ни в чем не собираюсь, — буркнул Сен-Жюст, не отрываясь от дела. — Но если желаете, готов прочесть вам речь до вынесения ее в Конвент.

Члены Комитета переглянулись.

— Это другой разговор, — пробасил Ленде и снова взялся за черствую корку.

Опять все стихло.

Он писал и писал. Мысли лились сплошным потоком, и перо едва поспевало за ними. Около полуночи были готовы восемнадцать страниц, и, отправив их к Тюилье для переписки набело, Сен-Жюст двинулся дальше. Но вдруг дверь распахнулась, и появился Колло д’Эрбуа, ободранный и грязный; он возвращался из Клуба.

Окинув вошедшего насмешливым взглядом, Сен-Жюст спросил:

— Что нового у Якобинцев?

На момент Колло застыл от изумления. Затем, точно бык, раздразненный мулетой, с ревом бросился на молодого человека:

— Ты меня спрашиваешь об этом, ты?.. О, подлец, проклятый лицемер, кладезь остроумных изречений!..

Сен-Жюст успел вскочить и схватил Колло за руки. Тот вырывался и орал, словно бешеный.

Человек, лежавший на кровати, неожиданно поднял голову. Это оказался Бийо-Варенн, раньше Колло ушедший от Якобинцев. Правый глаз Бийо совершенно заплыл.

— Колло, что ты церемонишься с этим мерзавцем, — прохрипел Бийо. — Дай ему так, чтобы его скрючило!..

Но остальные решили, что пора вмешаться. Ленде первым бросился разнимать. Ему помогли Карно и Приер. Бийо снова уткнулся в подушку. Дерущихся растащили в разные стороны.

Колло плюхнулся на стул.

— Вы негодяи, — вопил он, — ты, твой хозяин и ваш безногий выродок! Вы хотите погубить родину, но ваши козни раскрыты!..

Хитрый Барер старался его успокоить.

— Ты прав, коллега, — сказал он и, обращаясь к Сен-Жюсту, добавил: — Я знаю, вы хотели бы разделить республику между ребенком, уродом и чудовищем. Я лично не допустил бы вас управлять даже птичником!

Сен-Жюст уже снова невозмутимо писал.

Колло не мог успокоиться. Он долго смотрел на своего врага, потом, видя, что тот не обращает на это внимания, прорычал:

— Ты вечно шпионишь за нами! Я уверен, что и сегодня твои карманы набиты доносами!

Не говоря ни слова, Сен-Жюст выложил на стол содержимое своих карманов и продолжал писать. Его оставили в покое.

Около часу пришел Лекуантр. Он предложил арестовать начальника национальной гвардии и мэра. Сен-Жюст, оторвавшись от бумаги, резко возразил. Завязался спор…

…В пять утра, сложив исписанные листы, он поднялся.

— Стой! — крикнул Барер, — Ты обещал прочитать свою мазню!

— Для этого моя мазня должна быть переписана, — произнес Сен-Жюст. Однако про себя он отменил первоначальное решение: возмущенный увиденным и услышанным, он отказался от мысли читать речь в Комитете и решил нести ее сразу в Конвент.

Передав оставшиеся листы курьеру с приказом немедленно доставить их Тюилье, он вышел на улицу. Очарование ясного летнего утра захватило его. Ночью прошел дождь; плиты мостовой были мокрыми, ограда парка блестела от влаги, а небо казалось ослепительно чистым, и утреннее солнце ярко золотило верхушки деревьев, превращая капли на листьях в сверкающие алмазы. Все заботы вдруг спали с души Сен-Жюста. Он обогнул дворец и направился к правительственным конюшням…

…Он любил этого коня и всегда брал его; Верный был быстр и чуток, хорошо знал седока и беспрекословно повиновался каждому его слову и жесту. Улицы были безлюдны. Сен-Жюст пустил коня галопом. Ветер свистел в ушах, мимо проносились дома, деревья. Наконец показался Булонский лес…

…Он бездумно скакал по аллеям, никого не встречая на пути, кроме редких молочниц или ночных сторожей. Сердце билось ровно, он глубоко дышал, вбирая утренний аромат природы, и наслаждался жизнью. Мелькнула мысль: бросить бы все, оставить проклятую политику, уехать в глушь, в деревню… Сен-Жюст беззвучно рассмеялся. И придет же такое. Ну куда, куда они могут уехать, кроме могилы?..

Те неполные четыре часа, что оставались до начала утреннего заседания, он решил посвятить сну. Спал точно убитый, и, если бы хозяйка не разбудила ровно в десять, он опоздал бы.

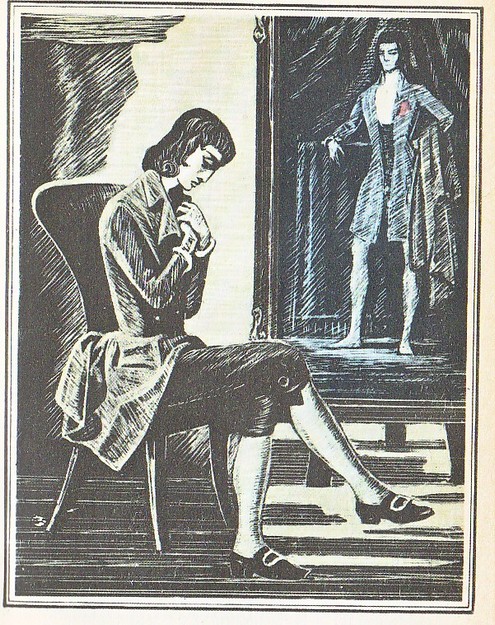

За кофе, чуть покраснев, Полина сказала:

— Гражданин, а портрет-то готов. Хотите взглянуть?

— И вы еще спрашиваете!

Молодая женщина ушла и вернулась с картоном, закрытым полотном. Поставив картон на стул, она сдернула покрывало.

Сен-Жюст впился глазами в портрет. Он сразу понял, что художница вложила в свое произведение не только талант, но и нечто большее — частицу самой себя. Его изумила способность подлинного искусства проникать в сферу весьма сокровенную.

Это была пастель, выполненная с тщательностью, достойной века Буше и Фрагонара. Юный депутат Конвента, изображенный во весь рост, стоял в несколько напряженной позе, опершись рукой о край стола. На нем был костюм модного покроя. Небесно-голубой с золотыми пуговицами камзол распахнулся на груди. В петлице жилета ярким пятном алела гвоздика. Высокий батистовый галстук, закрывая шею, доходил до подбородка. Голова, напоминающая скульптурный портрет Антиноя, была гордо откинута назад; длинные, чуть вьющиеся волосы темными волнами спадали на воротник камзола. Совершенно необычным и не соответствующим всему остальному казалось выражение лица — именно это и потрясло Сен-Жюста. Большие синие глаза подернула пелена глубокой грусти; правый угол рта был чуть приподнят, создавая подобие улыбки, по улыбки меланхолической, горькой: юноша словно сожалел о том порочном мире, который ему надлежало очистить от скверны, и о самом себе, взвалившем на свои слабые плечи столь непомерный груз…

Странные и сложные мысли обуревали Сен-Жюста.

Художница необыкновенно верно схватила главное: изысканность в костюме, триумф в осанке и… грусть в глазах. «Кавалер Сен-Жюст» — так ведь они называли его, болтая друг с другом, он хорошо знал это. Ему не могли простить, что он был не таким, как они, не носил красного колпака на сальной взъерошенной шевелюре, не облачался в рвань, не щеголял обнаженной грудью — словом, не льстил улице, не подмазывался к ней фальшивым санкюлотизмом… «Кавалер Сен-Жюст» — ловко же придумал этот бездельник Демулен!.. Кавалер, аристократ, щеголь, дамский угодник… Но они забыли, что слово «кавалер» имеет и другой смысл. Они забыли, что это еще и «рыцарь». А ведь он от начала до конца, до самого конца, был, есть и останется рыцарем идеи, рыцарем революции, рыцарем без страха и упрека… Где уж им это понять! Они зубоскалили, надрывались от смеха, тайно указывали на него пальцем, и веселье их иссякало лишь тогда, когда он начинал говорить, — тут они вдруг мрачнели и бледнели… Они называли его «ангелом смерти». Они боялись его, боялись именно потому, что он был без страха и упрека, а их слишком во многом можно было упрекнуть. И никто не понял, что его строгость и суровость явились не ради смерти, но во имя жизни, что не меч он принес им, а пальмовую ветвь мира…

…Чем пристальнее вглядывался Сен-Жюст в свой образ на портрете, тем отчетливее ощущал какую-то странную расслабленность. Ему начинало казаться, что портрет вне зависимости от воли, его сотворившей, — пророчество, предсказывающее крах его надежд, полное и окончательное поражение. И зачем, спрашивается, она показала портрет именно сейчас?.. С трудом оторвав взгляд от портрета, молодой человек посмотрел на художницу.

Она ждала этого.

— Вам нравится?..

— Вы мне польстили, Полина, — Сен-Жюст пожал ей руку и улыбнулся. — Но сейчас я должен идти, о портрете поговорим сегодня вечером.

Он произнес эти слова и тут же подумал: а будет ли у него этот вечер? И увидит ли он еще раз ее и портрет?..

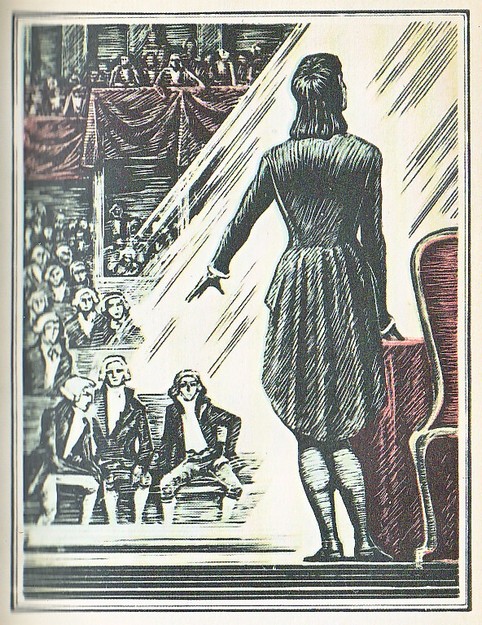

Едва Сен-Жюст переступил порог большого зала Конвента, как председатель трижды взмахнул колокольчиком, и заседание началось. Зал выглядел полупустым; депутаты, о чем-то перешептываясь, продолжали входить и занимали свои обычные места.

Он понял, что все кончено, раньше, чем начал говорить. Понял, едва лишь, поднимаясь на трибуну, окинул взглядом зал. Собственно, он и прежде не строил иллюзий, но такой остроты восприятия, как в эту минуту, не было и быть не могло: они больше ничего не скрывали, словно будучи уверены, что жертвы от них не уйдут. Какие лица! Так, вероятно, выглядели зрители, пришедшие на бой гладиаторов. Глаза сверкают злобной радостью. И уверенностью. Полной уверенностью! Когда успели они сговориться? Как он проморгал этот сговор? Они не сомневаются больше, поскольку знают, что спектакль готов, режиссеры поработали до седьмого пота, артисты выучили роли назубок, статисты на местах и остается только отдернуть занавес.

Значит, сегодня. Час настал.

На миг почувствовал легкое головокружение, слабость — как тогда, перед портретом. Чуть задержался на последней ступеньке, но сразу справился с собой.

И вдруг где-то сбоку раздался громкий выкрик:

— Сен-Жюст на трибуне!..

Выкрик был удивленным, словно кричавший и не догадывался, что Сен-Жюст может оказаться на трибуне. И тотчас же появилась вся компания: Колло, Бийо, Барер и прочие. Они примчались из Комитета, где тщетно прождали его все утро с докладом. Ловко он их одурачил… Впрочем, теперь уже все равно… А вот наконец и свои. Оба Робеспьера, Леба. Они явились вместе. И тут же вкатилось кресло Кутона. Ну так. Больше ждать некого. И нечего.

Он произнес первые слова речи и похолодел: голос не повиновался ему. Но почему же? От страха? Нет, он не испытывал страха. Может быть, просто слишком шумно в зале? Он напрягает силы, собирает воедино всю волю, всю энергию. Постепенно зал успокаивается. Теперь его голос звучит почти нормально. Но от этого не легче: они не слушают — это абсолютно ясно! Он может хрипеть, или рассказывать о событиях на Луне, или просто молчать — результат будет тот же. Им нет до его речи ни малейшего дела, они чего-то ждут. Чего же?

Сен-Жюст произносит слова, слова складываются во фразы; но в словах и фразах будто нет мысли, нет никакого содержания: оратор читает механически, без веры, без подъема… Правда, это еще преамбула; может, дальше наступит перелом? Но вот и «дальше», и все то же отсутствие связи со слушателями, все то же напряженное ожидание…

…Ага… Кончено!..

…Он еще говорит, но можно бы и замолчать, ибо через момент замолчать все равно придется. Вдоль прохода мчится Тальен. Лицо его потно, глаза сверкают. Он приближается быстро и неотвратимо, сверкающие глаза становятся больше и больше и наконец закрывают все. Вот он тигром вскакивает на трибуну и громко кричит, перебивая оратора на середине фразы:

— Я требую слова к порядку заседания!

Сен-Жюст замечает метнувшийся отчаянный взгляд Робеспьера. Думает, стоит ли спорить и сопротивляться. Потом собирает листы речи и складывает руки на груди.

В течение последующих пяти часов, пока происходило все это, он стоял точно изваяние, с презрительной улыбкой на устах и отсутствующим взглядом. Со стороны могло показаться, что он впал в некое подобие летаргии, что он ничего уже больше не видит и не слышит. Но он все видел и слышал. И до самого конца оставался таким же бездеятельным и бессловесным, не приняв никакого участия в борьбе. Он находился в состоянии человека, который одолеваем кошмаром и не может сбросить его с себя.

Его не покидало ощущение, что все это уже когда-то было: и тот же беспорядок в зале, и та же нарушенная речь при бешеных враждебных выкриках… Было, конечно же было!.. И не раз… Достаточно вспомнить первое выступление Марата в Конвенте… Или день, когда жирондисты выплеснули на голову Неподкупному клевету Луве… Или… Впрочем, все это не касалось непосредственно его, да и не грозило гибелью… А еще?.. То, что его касалось?..

И тут вдруг в нем началось какое-то странное раздвоение. Происходившее в зале виделось смазанно и неясно, но одновременно перед глазами стали вспыхивать одна за другой картины прошлого. Постепенно они приобретали последовательность и почти осязаемую четкость. И первая из них, хотел он или нет, оказалась также связанной с этим залом и этой трибуной: ведь для него все начиналось здесь.

2

Все начиналось здесь…

Конечно, он мог бы заметить, что и до этого уже имел кое-что на личном счету революционера, в том числе бурную общественную деятельность, высокий чин в национальной гвардии, успех первого политического труда — «Дух французской революции и конституции», — распроданного в несколько дней… Но все это, хотя и послужившее к выдвижению его в депутаты Конвента, касалось лишь провинции, маленького городка Блеранкура, где прошли его детство и юность. И если на первых заседаниях Конвента еще никто не знал всех этих Бийо, Колло, Тальенов и Бареров, то не больше знали и его, Сен-Жюста, депутата от департамента Эна; в то время перешептывались даже, будто он принадлежал по рождению к аристократии, к ненавистному привилегированному сословию, уничтоженному революцией. И даже Робеспьер, с которым они уже были на «ты», который, казалось, во всем ему верил, спросил как-то с сомнением в голосе:

— Ты ведь, кажется, происходишь из «бывших»?

— Кто сказал это? — возмущенно воскликнул Сен-Жюст.

— Не помню, — улыбнулся Робеспьер. — Кажется, Демулен. Он, между прочим, сообщил мне, что твой отец имел орден святого Людовика — высший знак отличия аристократов — и что у вас есть родовой замок…

Опять Демулен! Всюду Демулен, этот подлый оборотень, всюду, где пахнет ложью и каверзами… Пришлось объяснять Неподкупному, что он, Сен-Жюст, происходит из крестьян, что упомянутый орден давался не только аристократам и что их «родовой замок» — всего лишь небольшая ферма, купленная отцом на сбережения целой жизни…

Да, тогда Антуана Сен-Жюста знали столь же мало, как и всех этих Бийо, Колло, Тальенов и Бареров. Тогда на революционном поле сражались другие партии и иные вожди: Гора

[2] и Жиронда,

[3] словно два утеса, нависли над Конвентом, а против признанного якобинского «триумвирата» — Марата, Робеспьера и Дантона — бились «государственные люди» — Бриссо, Верньо, Жансонне и прочие завсегдатаи салона госпожи Ролан. Что же касается его, Сен-Жюста, то на первых заседаниях Конвента он еще не определил своего места, своей партийной принадлежности; правда, он благоговел перед Маратом и уже дружил с Робеспьером, но грубый Дантон с сальной шевелюрой, перебитым носом и громовым голосом, призывавший к миру, был ему антипатичен не менее, чем утонченные Бюзо и Барбару с их аккуратными прическами и изысканной манерой обращения, апеллировавшие к войне…

Место и партийная принадлежность Сен-Жюста начали определяться как раз в этом зале и на этой трибуне, после речи по делу короля, его первой речи в Конвенте.

Процесс короля…

Как это странно звучало бы полтора-два года назад!

Сен-Жюст лично ничего не имел против Людовика XVI. Когда-то Антуану даже казалось, что он любит короля. 14 июля 1790 года на празднике Федерации он вполне искренно кричал вместе с другими: «Да здравствует король, да здравствует наш добрый король!» Что уж греха таить, когда он писал «Дух французской революции и конституции», то верил в конституционную монархию как в панацею от всех зол. И «добрый король» Людовик XVI действительно был лучше своих предшественников — себялюбивого деспота Людовика XIV и глубоко развращенного Людовика XV. Поначалу как будто все шло хорошо: король пригласил к власти министра-философа Тюрго, в голодный год открыл беднякам свои амбары, потом, уступая просьбе народа, созвал Генеральные штаты, согласился признать их Национальным Учредительным собранием и одобрил составление конституции… Да, конечно, это было бы совсем хорошо, если бы при этом не оказалось и чего-то другого; если бы не стрельба королевских гвардейцев в народ накануне взятия Бастилии, если бы не попытка контрреволюционного переворота в октябре того же 1789 года, если бы не королевские вето на прогрессивные декреты Учредительного собрания, если бы не попытка к бегству в июне 1791 года…

Попытка к бегству окончательно раскрыла глаза Сен-Жюсту. А потом — расстрел на Марсовом поле,

[4] потом — игра в жмурки с Законодательным собранием и, наконец, кровь 10 августа.

[5]

Становилось ясно, что дело не в том, хороший или плохой король Людовик XVI, а в том, что он король. «Дух французской революции и конституции» уплыл в небытие. Сен-Жюст стал республиканцем.

Он и теперь не имел ничего лично против Людовика. Ему даже было жаль этого несчастного слепца, все время плясавшего под чужую дудку и собственными руками вырывшего себе могилу.

Но коль могила вырыта — пусть ложится в нее.

Уже с осени 1792 года понеслись требования о суде над поверженным монархом. Все чаще раздавались крики: «На гильотину Капета!» Секции

[6] посылали делегатов в Коммуну и Конвент, прося ускорить национальное правосудие. На площадях и в парках бродячие актеры разыгрывали сцены процесса и казни Людовика. В Якобинский клуб шли адреса из департаментов, провозглашавшие смертный приговор низложенному королю. Людовик и как властитель, и как человек был обречен на исчезновение всем ходом истории, которого он не смог предугадать и к которому не сумел приспособиться. Как бы ни был он ныне жалок, его физическое существование представляло угрозу для освобожденной Франции. Во имя его плели сеть интриг контрреволюционные эмигранты при европейских дворах. Во имя его ушедшее в подполье дворянство и не присягнувшее конституции духовенство поднимало провинции. Во имя его полчища интервентов рвались к Парижу. Так разве, зная это, можно оставаться снисходительным к узнику Тампля? Разве, если все бросить на чаши весов истории, не перетянет кажущаяся жестокость, обрекающая на смерть тирана? Да, тирана, как ни смешно это звучит. Если учесть все в совокупности, то нельзя не понять простых людей, называющих беспомощного статиста, жалкого пигмея, не имеющего своей воли, кровопийцей и тираном…

И еще одно. Кстати говоря, очень немаловажное.

Вполне понятно, почему господа Бриссо, Верньо, Жансонне и прочие хотели бы спасти короля. Разумеется, не от большой любви к нему и не из человеческой жалости. Нет, дело здесь совсем в ином. Они боятся будущего. Они не верят в прочность республики. Не верят в силы революции. И ненавидят тех, кто в эти силы верит. Им нужен рычаг, который всегда будет угрозой для патриотов. Если бриссотинцы спасут его, «болото»

[7] окончательно сплотится с ними, Гора же навсегда утратит свои позиции и погибнет, а Конвент превратится в контрреволюционное учреждение, которое вытравит все завоевания прошлых лет, уничтожит свободу и равенство, вернет народ к временам рабства.

Но нет. Этого нельзя допустить. Этого не будет. Он помешает этому. Его речь готова. Ее подготовила сама жизнь. Так стоит ли трудиться над конструкцией гладких фраз, обтекаемых оборотов, вдохновенных отступлений? Он не станет этого делать. Он выступит, когда придет его час.

И вот час пришел.

Утром 13 ноября первым поднялся Петион. Его круглое простоватое лицо, обычно кривившееся в смущенной полуулыбке, на этот раз выглядело слишком серьезным. Ренегат Петион… Недавно Робеспьер рассказал об их былой дружбе, о том, как в день закрытия Учредительного собрания им обоим устроили восторженную встречу. Устроил народ. Ведь в то время Петиона также называли Неподкупным… А теперь над ним смеются. Все знают, что ради престижа и жирного куска он продался Жиронде… Петион преисполнен важности. Он сознает ответственность своего выступления. Собственно, это даже не выступление. Петион ставит проблему прений: может ли король подлежать суду?

Вот так проблема! Ведь еще в начале ноября были заслушаны доклады депутатов Валазе и Мейля, из которых следовало, что Конвент

должен судить Людовика! Правда, Валазе допустил ошибку, предложив, чтобы короля судили как простого гражданина. С этим можно и нужно спорить, но вопрос о подсудности как будто не вызывал сомнений. Тогда Конвент постановил даже, чтобы доклад Мейля был разослан во все коммуны республики! А теперь, собравшись с силами, они хотят переиграть… Ну что ж, послушаем.

Поднимается жирондист Мориссон. Личность малоизвестная. Он не выступал до сих пор, но эту речь подготовил тщательно. Точнее, ему подготовили: над речью, несомненно, трудилась вся котерия. Мориссон вежлив, корректен, предупредителен. Он постоянно извиняется, просит поправить, если допустил ошибку. Он заранее уверен, что его мнение будет противоположно мнению большинства (!). Нет, он не питает теплых чувств к королю и не жалеет черной краски для характеристики Людовика: король — клятвопреступник и злодей, он предал родину и осыпал французским золотом ее врагов, он был причиной гибели тысяч граждан, кровь которых вопиет о мщении, но (так! Вот наконец появилось и неизбежное «но»)… Но короля, как и всякого другого гражданина (!!!), можно судить только на основании положительного закона, существовавшего ко времени совершения его преступлений. Есть ли такой закон? Нет, уголовный кодекс им не располагает. А конституция, основной закон страны, гласит: «Особа короля священна и неприкосновенна». Итак: Людовик может пасть только под мечом закона; закон безмолвствует, следовательно, короля ни судить, ни осудить нельзя!..

Все. Они высказались до конца. И теперь возможны только перефразировки принятого тезиса. Теперь они пойдут петь одно и то же на разные голоса. Но тезис ведь ложен. Он сейчас им докажет это и разом похоронит их торжество.

Он идет к трибуне.

В первый раз.

Идет уверенной, твердой поступью, высоко подняв голову.

Он слышит бегущий за собою шепот: «Кто это?», «Как его имя?» Но все это не смущает его ни в малой мере. Он холоден, собран, уверен в себе.

Медленно поднявшись на трибуну, оглядывает зал.

Это не совсем обычное зрелище. До сих пор он, сидевший на верхней скамье амфитеатра, видел, если не считать ораторов на трибуне, одни лишь затылки. А теперь он видит лица, только лица, очень разные, но все обращенные к нему, напряженные, ждущие.

И он бесстрашно бросает в эти лица, прямо в них, единым сгустком начальные фразы, давно отлитые памятью:

— Я намерен доказать, что король подлежит суду; что мнение Мориссона, отстаивающего неприкосновенность монарха, и мнение Валазе, предлагающего судить короля как гражданина, одинаково неверны; что его должно судить на основании совершенно иных принципов… Я утверждаю, что короля надо судить как врага; что нам предстоит не столько судить его, сколько поразить; что, так как он исключен из договора, связывающего французов, судебные формальности здесь следует искать не в гражданских законах, а в международном праве!..

Он слышит свой голос, оценивает дикцию и чувствует, что взял верный тон. Слова рассекают воздух отчетливо, словно рубят. И они слушают, превратясь во внимание. Нет ни шиканий, ни разговоров. Это придает ему уверенность, речь теряет первоначальную нарочитость, льется более плавно, свободно. Он умело оперирует историческими примерами, обращается и к будущему. Постепенно выполняя свои обещания, он разбивает софизм «неприкосновенности» и издевается над тезисом о «короле-гражданине». «Какую республику хотите вы учредить среди нашей борьбы и общих слабостей? — спрашивает им и сам же отвечает: — Каков будет характер процесса над королем, такова же будет и ваша республика».

Он развивает свои положения, углубляет их; он говорит и говорит, и никому не приходит в голову, что его можно прервать, освистать, заставить прекратить свою речь.

Но вот, словно заклятие, бросает он последнюю фразу:

— Народ! Если король будет оправдан, помни, что мы недостойны больше твоего доверия; ты смело сможешь обвинить нас тогда в измене!..

Зал оцепенело молчит.

Он спускается с трибуны и так же спокойно, ни на кого не обращая внимания, идет на место. Садится.

И только тогда вдруг разрывается тишина. Словно опомнившись, начинают бить в ладоши. Аплодируют и враги. Не за смысл речи, конечно, — за ее форму, силу, необычность.

Жирондисты были потрясены.

На следующий день Бриссо писал в своей газете:

«…В этой речи есть просто блестящие места; не сомневаемся, талант молодого оратора прославит Францию…»

— А что, — улыбнулся Робеспьер, — не говорил ли я, что они начнут увиваться за тобою? Они поняли твою силу, но не знают еще глубины твоих принципов и поэтому надеются переманить тебя, как переманили Петиона. Ну что ж, пусть надеются.

Антуан сам чувствовал силу своей речи. Ему казалось даже, что Робеспьер ее недооценил. Но вскоре он понял, что ошибся.

Девятнадцать дней спустя Робеспьер, умело сгруппировав многие его положения и доводы и придав им кристальную ясность и логическую завершенность, прочитал в Конвенте речь, нанесшую смертельный удар стратегии и тактике Жиронды. Под непосредственным впечатлением от этой речи был принят декрет:

«Национальный Конвент будет судить Людовика XVI».

Все последующее не интересовало Сен-Жюста: он понимал, что дело сделано и теперь противникам не отбиться. Единственное, что им оставалось, — это тянуть время. И они тянули изо всех сил. И это было очень скучно.

Проходили неделя за неделей, медленно разворачивался процесс, ведшийся по всем правилам. Чтение обвинительного акта сменилось прениями, прения — допросом Людовика, допрос Людовика — длинной речью адвоката, речь адвоката — новыми прениями.

Это было очень скучно, ибо он, да и не только он, а теперь уже и все прекрасно знали, что конец может быть только один. Он потерял всякий интерес к этому делу, и поэтому, хотя еще дважды брал слово, его новые речи не шли в сравнение с первой: они повторяли уже сказанное. Когда наконец дело дошло до голосования, которое было поименным и продолжалось 36 часов, он, в отличие от Робеспьера, весьма пространно мотивировавшего свой вотум, выступил предельно кратко:

— Ввиду того, что Людовик Шестнадцатый был врагом народа, его свободы и счастья, подаю голос за смертную казнь.

Он не сомневался, что жирондисты, два месяца отчаянно боровшиеся за жизнь короля, предадут его. Так и получилось: Людовик был осужден пятьюдесятью тремя голосами, причем среди осудивших оказался Бриссо со всеми своими единомышленниками.

Сен-Жюст никогда особенно не гордился этим, но знал: таковы были конечные результаты его первой речи в Конвенте. Все начиналось здесь.

3

Впрочем, только ли здесь? А его первая встреча с Робеспьером за два месяца до этого?.. И сама встреча, и то, что было связано с нею, и то, что произошло после нее…

Сен-Жюст знал и любил Париж. 18 сентября он появился в столице отнюдь не впервые, во время своих прежних наездов он уже исходил великий город вдоль и поперек. Ему нравился центр, всегда шумный и многолюдный, он часто бродил у Тюильри и подолгу сидел на скамейках Люксембургского парка. Не меньше любил он маленькие переулки и улочки окраин, так похожие и непохожие друг на друга, всегда жившие своей обособленной и вместе открытой, пестрой и многоголосой жизнью.

Но этот приезд был особенным — первым после его избрания в Конвент. 18 сентября 1792 года он разгуливал по столице как триумфатор: здесь проходил рубеж всей его жизни и главные события по обе стороны его не могли не остаться памятными до конца.

Ведь еще накануне он был в полном отчаянии. Предчувствуя события 10 августа, он у себя в Блеранкуре буквально выл от тоски, снедаемый злостью, что не может участвовать в подготовке великого штурма. «Республиканская лихорадка» била его непрерывно. Тогда он дошел даже до черной несправедливости: возненавидел своих друзей, находившихся там, в столице, только за то, что они могли действовать, а он был обречен на бездействие. Потом, когда восстание увенчалось успехом, монархия рухнула и были объявлены выборы в Конвент, злость и тоска сменились тревогой. Его кандидатуру сразу же поддержали, но он не чувствовал полной уверенности. Ведь год назад, при выборах в Законодательное собрание, он не прошел! Свора проклятого Торена придралась к тому, что ему не было полных 25 лет, установленных законом… Тревога оказалась напрасной: он был избран 349 голосами из 650 вотировавших. Что тут началось! Когда серьезный, одухотворенный, молодой, он вышел на середину зала, грянули аплодисменты. Председатель провинциального избирательного собрания обнял его и поздравил, заметив, что добродетели опередили возраст избранного… И вот он в столице.

Собственно, в этот раз он почти не узнал Парижа, и быть может, именно поэтому все запомнилось особенно прочно.

Падение Вердена, отход армии к Шалону и призрак вторжения насторожили и ощетинили столицу, а «сентябрьская резня»

[8] словно обескровила ее. Вдоль улиц маршировали отряды волонтеров; Тюильри, Люксембург и Елисейские поля, перестав быть местами прогулок, превратились в военные лагеря; только и слышались звуки военных горнов, дробь барабанов да еще выкрики: «Жить свободным или умереть!» Поднимаясь по внешним бульварам от Сент-Антуанского предместья до заставы Сент-Оноре, Сен-Жюст не встречал больше ни шустрых разносчиков, ни канатных плясунов, ни нарядных барышень с их кавалерами; театры были закрыты, лавки не торговали, а уличные фонари, несмотря на сгущавшиеся сумерки, никто и не думал зажигать.

Впрочем, все это Сен-Жюст заметил лишь мимоходом. Эта первая встреча со столицей после избрания в Конвент так взволновала его потому, что она была и первой встречей с Робеспьером.

У него было много адресов, в том числе и адрес гостиницы, но начинать с гостиницы казалось невозможным, не для этого он так стремился сюда. Можно было бы завернуть на площадь Французского театра, к Демулену, но к Демулену он не пойдет. Он заглянул в тайник его души, и Камилл догадывается об этом… К Добиньи?.. Нет. Прежде всего — к Робеспьеру. Быть может, это слишком самонадеянно и для первого визита поздновато, уже совсем темно, однако время теперь необычное, все нормы сместились, и подлинный патриот не осудит его.

Робеспьер! Вот к кому его властно тянуло, столь властно, что он не мог противиться велению сердца, словно предчувствуя свою будущую близость к этому замечательному человеку, словно осязая душой неразрывную связанность с ним.

Робеспьер… Неподкупный — так окрестили его простые люди еще в дни Учредительного собрания… И правда, не ждавший ни оваций, ни наград, иной раз почти в одиночку противостоя сонму врагов, этот бесстрашный трибун неустанно бился за права народа, за облегчение участи обездоленных, за подлинные свободу, равенство и братство, за Справедливость с большой буквы… Беспощадный враг знати, богачей, обличитель лицемеров и приспособленцев, Робеспьер давно уже стал магнитом для всех искренне преданных великому делу революции; удивительно ли, что и он, Сен-Жюст, не избежал этой силы притяжения?..

Через улицу Ришелье, миновав дом Мольера, он снова вышел на Сент-Оноре и повернул направо. Здесь все было знакомо: вот церковь святого Рока, вот Вознесение, а вот и нужный дом… Да, № 366, это здесь…

Он нырнул в широкий проем и остановился перед дубовой дверью. Постучал. Еще и еще раз. Наконец замок щелкнул, дверь приоткрылась, и из-за нее выглянула девушка со свечой в руке.

— Что вам здесь нужно?

— Вы не слишком любезны. Скажите, это дом гражданина Дюпле?

Девушка неохотно кивнула.

Он посмотрел на нее пристально, и она смутилась.

— Мне нужен депутат Конвента гражданин Робеспьер.

— В такое время?

— Это не терпит отлагательства.

— Он ожидает вас?

— Нет, но это не меняет дела.

Девушка пожала плечами.

— Не знаю, право, что с вами делать… Ну ладно, пойдем.

Прикрыв свечу рукой, она вышла, спустилась со ступеньки и повела позднего визитера через двор, вдоль сарая, примыкавшего к внутренней стене дома; подойдя к маленькой двери, открыла ее ключом и, пригласив знаком следовать за собой, поднялась по скрипучей лестнице. Постучав в дверь на площадке, тихо сказала:

— Максимильен, это к тебе.

Комнатушка с небольшим окном, тускло освещенная настольной лампой, охватывалась одним взглядом: кровать, стол, несколько стульев и полка с книгами составляли все ее убранство. У кровати вытянулся огромный пес. При входе посетителя он заворчал.

— Тубо, Броун!

Из-за стола поднялся худощавый человек среднего роста и, сдвинув на лоб очки, холодно посмотрел на вошедшего. Не ответив на приветствие, сухо спросил:

— Кто вы такой и что вам угодно?

— Мое имя Луи-Леон-Антуан-Флорель Сен-Жюст.

Робеспьер прищурился и тихо повторил: «Сен-Жюст…» Он снова сел к столу, выдвинул ящик, достал аккуратно перевязанную пачку бумаг и стал просматривать ее, словно забыв о человеке, продолжавшем стоять у двери.

Пока Робеспьер рылся в связке, Сен-Жюст внимательно рассматривал его. До сих пор он видел прославленного депутата только издали; на трибуне тот был всегда в парике и во фраке, держался подчеркнуто прямо и казался неприступным; сейчас же, близорукий и неловкий, в старом потертом шлафроке, он выглядел совсем иначе… Наконец найдя какой-то листок, Робеспьер углубился в него, потом снова посмотрел на посетителя внимательными светлыми глазами. Теперь голос его стал другим, в нем слышались теплые, почти дружеские нотки:

— Ну конечно же я помню вас. Вы всегда принадлежали к числу друзей свободы. Вы ведь избраны в Конвент, не так ли? Садитесь же, прошу! — И он указал на стул, стоивший рядом.

Сен-Жюст улыбнулся. Он знал, что за листок в руках Робеспьера. Это было письмо, отправленное Антуаном в 1790 году из Блеранкура, письмо, начинавшееся словами: «К Вам, кто поддерживает изнемогающую Родину против потока деспотизма и интриг, к Вам, которого я знаю только как бога по его чудесам, я обращаюсь…» А кончалось письмо так: «…я не знаю Вас лично, но я вижу, что Вы большой человек, Вы не просто депутат одной провинции, Вы депутат Человечества и Республики…»

Да, уже на заре Учредительного собрания юноша стал разочаровываться в Барнаве и Ламете — своих прежних богах, кумирах первой Ассамблеи. Уже в то время его богом становился Неподкупный. А сегодня бог спустился с далеких небес…

Слово за слово завязалась беседа. Она текла свободно и непринужденно. Робеспьер первым сделал шаг к сближению, заметив:

— Итак, вы Луи-Леон-Антуан-Флорель… Видите, я запомнил. А я Максимильен-Мари-Изидор. Но близкие называют меня просто Максимильеном. А вам какое из ваших имен приятнее?

Сен-Жюст смутился.

— Как вам сказать… Родные зовут меня Антуаном, но мне больше нравится имя Леон.

— А мне — Флорель. Вот действительно чудесное и притом редкое имя; не с ним ли связано представление о Флоре, богине цветов? Оно говорит о расцвете физических и духовных качеств человека… Как оно подходит вам! Что, если я назову вас Флорелем?

Сен-Жюст преодолел смущение. Он ответил просто:

— Извольте. Угодное вам не может быть неприятно мне.

…Только теперь он почувствовал, что язык у него начинает заплетаться: непреоборимая усталость — результат суматохи последних дней — вдруг проступила наружу; он зевнул.

Робеспьер все понял.

— Кстати, Флорель, — сказал он как бы между прочим, — вы ведь устали с дороги. Скиньте-ка ваш редингот и прилягте.

— Что вы, — всполошился Сен-Жюст, — о чем вы говорите…

— А что здесь особенного? Мы же единомышленники и, надеюсь, будем друзьями; к чему излишние церемонии?

— Но право, это неудобно.

— Удобно. Уж если не побоялись прийти в такое время, — улыбнулся Робеспьер, — значит, все удобно. А мне как раз предстоит работа. — Он сделал вид, что погружен в чтение.

Не в силах противиться соблазну, Сен-Жюст лег. Через мгновение он уже спал. Робеспьер же, взяв чистый лист, написал: «Огромные способности. Чист. Предан».

Неподкупный привык делиться мыслями с бумагой. Этот листок Сен-Жюсту довелось увидеть через полтора года после своей первой беседы с Робеспьером.

Благодаря дружбе с Элизой — девушкой, открывшей дверь в день его приезда, — Антуан, почти ежедневно посещавший дом на улице Сент-Оноре, вскоре знал уже все о семье Дюпле и ее роли в жизни Неподкупного.

С того дня, когда в ответ на предложение Мориса Дюпле Робеспьер согласился переждать под его кровлей бурные часы, последовавшие за расстрелом на Марсовом поле, он, совершенно не подозревая, начал новый этап своей жизни. Бездомный, он получил не только квартиру, но и уход, одинокий, приобрел любящую семью, гонимый, встретил горячих единомышленников и приверженцев, робкий и неуверенный, почувствовал полное понимание и поддержку. И если верно, будто человека формирует среда и обстоятельства жизни, то Неподкупного как политического деятеля во многом сформировал дом Дюпле, отныне Сен-Жюст не сомневался в этом.

Морису Дюпле в то время было под шестьдесят, но выглядел он гораздо моложе. Этот коренастый человек в растрепанном парике и потертом камзоле был энергичен и расторопен, а в глазах его светилось спокойствие работника, уверенного в своем завтрашнем дне. Столяр по профессии, он имел мебельное предприятие, регулярный доход от которого позволил ему приобрести три дома, сдававшиеся под квартиры. Взыскательный хозяин и строгий глава семьи, Дюпле не был чужд просветительной философии, а с начала революции стал завсегдатаем Якобинского клуба, где и встретился с Робеспьером, ставшим его любимым оратором и духовным вождем.

Семейство ремесленника-дельца было под стать добродетелям самого господина (а ныне гражданина) Дюпле. Жена его, Мари-Франсуаза, происходившая также из потомственных столяров, была на несколько лет старше мужа и обладала достоинствами образцовой матери и хозяйки; полностью разделяя взгляды мужа, она стремилась привить их своим дочерям и малолетнему сыну.

Из четырех барышень Дюпле в доме отца жили три: Элеонора, Виктория и Элизабет; четвертая, Софи, в самом начале революции вышла за провинциального адвоката и переехала к нему в Овернь. Хотя Морис Дюпле и стоял «выше суеверий», дочери его воспитывались в соседнем монастыре, что не помешало им, конечно, в годы революции разделить убеждения, господствовавшие в семье.

Старшая из сестер, Элеонора, увлекалась живописью и брала уроки у метра Реньо, соперника Давида. Это была высокая, стройная девушка с очень спокойным выражением лица. Правда, лицо ее заметно оживилось и порозовело, когда в доме появился Неподкупный… Молва окрестила Элеонору «невестой Робеспьера». По какой причине? Потому ли, что девушка проявляла особенное внимание к жильцу, а он в свою очередь был с нею особенно мягок и предупредителен? Или потому, что их часто видели вместе прогуливающимися вдоль Елисейских полей? Во всяком случае Максимильен никогда не посвящал друга в свои сердечные тайны, а Антуан никогда не обнаруживал стремления эти тайны раскрыть.

Младшая сестра Элеоноры, Элизабет, была любимицей семьи. Хорошенькая, веселая, озорная, она могла быть, когда требовали обстоятельства, очень серьезной. Всеобщая любовь не избаловала ее: Элиза стремилась помочь каждому, глубоко переживая огорчения близких. Молодые люди, принятые у Дюпле, наперебой ухаживали за Элизой, но до сих пор еще никому не удавалось проникнуть в ее сердце. Никому, пока не появился двадцатипятилетний Антиной, с первой же встречи поразивший воображение девушки и почему-то не пожелавший этого заметить…

Воспитание барышень Дюпле не отучило их от домашней работы. Девушки умели стирать и гладить, шить, вязать и чинить белье, а также помогали матери на кухне; в доме не

было постоянной прислуги, лишь для большой уборки дважды в месяц приходила женщина из Шуази, где жил и работал брат Мари-Франсуазы, столяр Жан Пьер Вожуа.

Семьи Дюпле и Вожуа находились в близких отношениях и часто встречались домами. По праздничным дням в хорошую погоду Морис Дюпле, заложив старый рыдван, со всем семейством отправлялся в Шуази, к шурину на обед; впрочем, обед был предлогом; просто хотелось отвлечься от городских забот, отдохнуть на природе. Младшие Дюпле иной раз оставались в Шуази: очень уж был им люб старый уютный дом дяди Вожуа, с тенистым садом, спускавшимся прямо к Сене, — Элиза с восторгом рассказывала обо всем этом Сен-Жюсту.

Антуану нравились Дюпле, ему было приятно наблюдать внимание и заботу, которыми все члены семьи окружали его старшего друга. Он стал завсегдатаем «четвергов» гражданки Дюпле, когда вечерами, после заседания в Клубе, в ее гостиной собирались ближайшие соратники Неподкупного, чтобы, ненадолго отвлекшись от политических споров, поговорить об искусстве, послушать музыку и пение или просто поболтать о том о сем. Иногда устраивались литературные чтения, и Робеспьер становился героем дня: он прекрасно декламировал стихи Корнеля и Расина — своих любимых поэтов.

И вот, когда Антуан совершенно свыкся с новыми друзьями, как раз в период процесса короля, здесь развернулись домашние события, печальные и комические одновременно.

Поскольку вместе с Максимильеном Робеспьером в Конвент был избран его младший брат, Огюстен, супруги Дюпле из уважения к своему знаменитому постояльцу выделили комнату и его брату. С ним поместилась сестра Шарлотта, еще раньше приехавшая из Арраса. Сен-Жюст уже в первые дни пребывания в Париже познакомился с Огюстеном, а потом они сидели в Конвенте на одной скамье. Что же касается Шарлотты, то, хотя Антуан и видел ее несколько раз у Дюпле, он едва раскланивался с нею: девушка держалась очень гордо и отчужденно, «четверги» посещала редко и на них не удостаивала разговором никого из присутствующих. Максимильен болезненно переживал эти особенности сестры. «У нее доброе сердце, — словно в оправдание говорил он Сен-Жюсту, — но такой уж она родилась, с этим ничего не поделаешь…» И только раз как-то к слову он заметил: «По-видимому, она ревнует меня к нашим хозяевам».

Антуан про себя только посмеивался и от души сочувствовал другу. Однако один разговор его насторожил.

— Ты думаешь, — вдруг без видимой причины спросил его Робеспьер, — что я живу нахлебником у Дюпле? Ошибаешься. Я плачу столяру за нас троих тысячу ливров ежегодно!

— Помилуй, — пожал плечами Сен-Жюст, — мне-то какое дело?

— А такое, что я жду от тебя совета. Кое-кто считает, что мне неудобно здесь оставаться: это выглядит не совсем прилично… Ты понимаешь меня, надеюсь?

— Абсолютно не понимаю.

— Ну что здесь понимать… Ведь я, скажем без ложной скромности, все же видный депутат Конвента, а выгляжу точно приживала, не имеющий ни своего угла, ни своей семьи…

— Ах вот что тебя волнует… Но ведь здесь-то как раз есть и твой угол, и твоя семья.

Максимильен поморщился.

— Пожалуй… И все же временами я чувствую себя не в своей тарелке. Да к тому же здесь молодые девушки. Не компрометирует ли их подобная ситуация?

— Какая чепуха!

— Может, чепуха, а может, и нет… Но оставим этот разговор.

Этот разговор Антуан вспомнил через несколько дней, придя к Дюпле и увидев заплаканное лицо Элизы. Не желая смущать девушку, Сен-Жюст сделал вид, будто ничего не заметил.

— Я пройду к Максимильену, — сказал он.

— У нас нет больше Максимильена, — всхлипнула Элиза. Когда она немного успокоилась, Антуан узнал все.

— Максимильен очень щепетильный человек, — говорила Элиза. — Конечно, он любит нас, дорожит нашей дружбой, но временами его словно подменяют. Это ее влияние. Старая дева, без меры гордая успехами своего брата, она хотела бы завладеть им целиком. А Максимильен очень слаб…

«Ого! — подумал Сен-Жюст, — очень слаб! И это говорит слабое существо о человеке, потрясающем троны и партии!»

— Мы терпеливо сносили ее чванство, — продолжала девушка. — Я даже удивляюсь выдержке мамы; будь я хозяйка, я не могла бы так. Она ненавидит всех нас, но больше всех, конечно, Элеонору.

— Почему же именно Элеонору? — невинно спросил Сен-Жюст.

Девушка покраснела.

— А вы не догадываетесь почему?

— Догадываюсь, — улыбнулся Сен-Жюст. — Но продолжайте, Элиза.

— Так вот, позавчера во время обеда отец сообщил, что Максимильен переезжает. Он якобы снял квартиру на улице Сен-Флорантен и будет жить там. Мы поняли, кто снял ему квартиру. Мама набросилась было на отца, упрекая, что он не удержал Максимильена. Но отец ответил, что это было бы бестактно, и мама с этим согласилась. А вчера он простился с нами, да и простился-то уж очень поспешно, словно его гнали, и уехал. Потом мастеровые отца отнесли его вещи — улица Сен-Флорантен совсем неподалеку от нас. Вот и все, милый Флорель. Надеюсь, что вы-то не покинете нас по примеру своего друга и хоть изредка будете навещать?

Сен-Жюст крепко пожал ей руку.

— Можете не сомневаться. Да и он-то никуда не денется; не претендуя на роль пророка, скажу вам, что он скоро вернется…

Во время ближайшего заседания Конвента Сен-Жюсту показалось, что Робеспьер избегает его взгляда. В перерыве Антуан подошел к другу.

— Почему не зовешь на новоселье? Смотри, будешь тянуть — приду без приглашения.

Робеспьер смутился, бросил на Антуана умоляющий взгляд, и было в этом взгляде что-то от побитой собаки.

«Ну и ну, — подумал Сен-Жюст, — и это ты, Неподкупный, Непреклонный, Непоколебимый, перед которым я всегда чувствовал себя жалким мальчишкой…»

А на следующее заседание Робеспьер не пришел.

И через день тоже не пришел.

Сен-Жюст узнал у Дюпле номер дома и ринулся на улицу Сен-Флорантен.

Он постучал.

— Что вам угодно? — спросил за дверью сухой женский голос.

Без лишних церемоний Антуан с силой нажал на дверь и очутился в темной прихожей.

— Здравствуйте, — сказал он Шарлотте, — вы меня не узнали?

— Это ваш обычный способ проникать в чужие дома? — ехидно спросила сестра Робеспьера.

— Он не чужой мне, поскольку здесь живет мой друг… Проводите, пожалуйста, меня к нему.

— Робеспьер болен.

— Тем более я должен видеть его.

Она не шевельнулась.

— Сюда, сюда, милый Флорель, — услышал он слабый голос друга.

…Комната была как комната, скорее маленькая, чем большая, да к тому же заставленная дешевой мебелью. В нос била затхлость, смешанная с запахом лекарств. Закрытые и зашторенные окна не пропускали ни воздуха, ни света. У противоположной стены на узкой кушетке лежал Робеспьер. Даже при слабом освещении была заметна восковая бледность его лица.

Сен-Жюст бросился к нему.

— О небо, да что же с тобой, Максимильен?

— Сядь, — тихо сказал Робеспьер и тут же быстро спросил: — Что нового в Конвенте?

— Что нового в Конвенте, — передразнил его Сен-Жюст, отдергивая шторы и раскрывая окно. — В Конвенте все по-старому, но если так будет продолжаться, Конвент потеряет выдающегося депутата!

— Как вы смеете! — вдруг взвизгнула Шарлотта и запоздало кинулась к окну, чтобы помешать действиям Сен-Жюста.

— Шарлотта, будь добра, оставь нас, — попросил Робеспьер.

— Но, Максимильен…

— Немедленно оставь нас! — раздраженно повторил Робеспьер.

Девушка, метнув убийственный взгляд на Антуана, вышла, но шаги ее смолкли у самой двери.

«Подслушивает, — подумал Сен-Жюст. — Тем хуже для нее».

— Друг мой, — простонал Робеспьер, едва закрылась дверь, — я страдаю физически, но еще более духовно.

— Поделом тебе.

— Я не могу больше без них.

— А кто велел тебе уезжать?

— Но я не хотел уезжать. Все получилось как-то само собой. А они меня и не слишком задерживали.

— У них достало деликатности.

Тут дверь с шумом распахнулась: Шарлотта не выдержала.

— Уходите, немедленно уходите! — вопила она. — Разве не видите, что он болен? Это подлые Дюпле довели его до болезни…

Робеспьер мигом вскочил с кушетки и заорал еще громче:

— Прочь! Убирайся отсюда, исчадие ада, или я выброшу тебя!

Лицо его конвульсивно дергалось, голос срывался. Таким его Антуан не видел никогда и не представлял, что может увидеть.

Девушка с плачем исчезла. Сен-Жюст обнял друга.

— Полно, мой милый, ты не жалеешь себя. Не горячись. Побеждают флегматики. И не думай, что ты забыт. Они ждут тебя…

…Час спустя он был у Дюпле.

— Зовите родителей, — сказал он Элизе, — Максимильен дозрел. Быстрее везите его обратно и никуда больше не выпускайте!

— О Флорель! — радостно воскликнула девушка, — вы и впрямь волшебник! Бегу, бегу, и если то, что вы говорите, правда, он сегодня же будет дома!..

4

Вспоминая прошлое, Сен-Жюст не раз задумывался над тем, почему, одержав победу на процессе короля и получив поддержку «болота», они тут же, в начале 1793 года, не сокрушили Жиронду.

Теперь, когда все было позади, он понимал: тогда они испугались. Просто испугались санкюлотов, того самого народа, во имя которого вели борьбу.

Взять хотя бы его, Антуана.

Да, он потомок крестьян, он не обманывал Робеспьера, заявив ему об этом. Но его детство и юность, прошедшие на ферме, напоминающей помещичью усадьбу, его воспитание, домашний уклад — все это было весьма далеко от жизни подлинного народа — бедняков, трудившихся с утра до ночи, чтобы не умереть с голоду.

Он пришел в революцию ради свободы и счастья народа.

Но сам-то народ был известен ему больше по произведениям просветителей, нежели на основании глубокого личного с ним знакомства.

И поэтому нет ничего удивительного, что, когда зимой и весной 1793 года по всей Франции начались народные волнения, они на первых порах поставили его, как и других монтаньяров, в тупик.

Робеспьер и Сен-Жюст не могли отмахнуться от этих событий. Еще в дни суда Антуан погрузился в экономические проблемы. И если речь по делу короля явилась как бы экспромтом, то речь о продовольственном вопросе, составленная им к концу ноября, была тщательно подготовлена и стоила нескольких бессонных ночей.

Он произнес ее в Конвенте 29 ноября.

Это была сильная речь. Анализируя причины кризиса, Сен-Жюст обнаружил главное, что, по его мнению, приводило к расстройству экономики и к дороговизне, вызывавшей беспорядки в стране:

— Неограниченный выпуск денежных знаков — вот что перевернуло во Франции торговлю зерном. Их столько накопилось в обращении, что ими представлены все наши богатства как в металле, так и в виде земельного фонда; но они ничего не стоят на рынке, потому что не имеют никакой ценности для потребителя…

Исходя из этой посылки, Сен-Жюст мастерски раскрыл механику искусственно создаваемого голода. Ведь хлеб был: урожай 1792 года давал полную возможность прокормить страну, но зерно не поступало в продажу.

И вот результат:

— Если так будет продолжаться, деньги потеряют всякую цену, обмен придет в расстройство, производство прекратится, ресурсы иссякнут. Нам останется только грызть землю…

Безрадостная перспектива. И прямой удар по жирондистскому правительству: не оно ли повинно в валютном хаосе?

Но, определив одну из основных экономических причин кризиса, Сен-Жюст не видит причины социальной: он ни словом не обмолвился о скупке, спекуляции, о роковом результате жирондистской доктрины «свободы торговли». И поэтому выход, предложенный им, выглядит довольно односторонне:

— Необходимо, сколько возможно, ограничить количество денег; но, чтобы достичь этого, надо уменьшить государственный долг, не прибегая к выпуску новых ассигнатов…

После этой речи Сен-Жюста заметил Марат.

«Единственный оратор, — писал он в своей газете, — доставивший мне некоторое удовольствие… это Сен-Жюст. Его речь о продовольствии свидетельствует о хорошем слоге, диалектике, дальновидности. Когда он станет зрелым… он сделается мужем; это — мыслитель».

Но речь восхитила не одного Марата. Ей бурно аплодировали жирондисты. Особенный их восторг вызвало следующее место:

— Мне не нравятся насильственные законы о торговле. Требуют декрета о съестных припасах! Закон подобного рода никогда не будет разумным…

Новую речь Сен-Жюста услышали санкюлоты Парижа. И отозвались так, что привели в смущение оратора.

12 февраля он явился в Конвент в приподнятом настроении: ему предстояло высказаться по вопросу организации вооруженных сил республики; он тщательно подготовил свое выступление и ожидал, что оно будет хорошо принято.

Когда Антуан проходил через зал, то заметил, что многие депутаты читают какие-то листки, а некоторые иронически посматривают на него. Занятый своими мыслями, он не придал этому значения.

Вдруг как из-под земли возник Демулен.

— Бедный мой Антуан, — с лицемерным сочувствием сказал он, — догадываюсь, ты еще не читал этого. Посмотри-ка, полюбопытствуй, как изощряются эти бездельники! — И он протянул Сен-Жюсту листок.

Это была печатная афиша о продовольствии, в которой среди прочего имелись такие слова:

«…Народ знает, что ораторы, произносящие наилучшие речи и дающие прекрасные советы в народных собраниях, хорошо ужинают каждый вечер… К их числу принадлежит господин Сен-Жюст; сорвемте же гнусную маску, которой он прикрывается!»

Так… Получил… Он хорошо ужинает каждый вечер, и с него надо сорвать гнусную маску. Это за все его труды на благо революции, за бессонные ночи, отданные общему делу…

Демулен с интересом следил за лицом коллеги, которого так «порадовал». Но Сен-Жюст прекрасно владел собой, и на лице его не отразилось смущения.

— Не знаешь, чьих рук это дело? — небрежно спросил он.

— Афишу отпечатали петиционеры, делегаты от секций, собирающиеся сегодня выступить.

— А где они сейчас?

— Вероятно, в зале делегаций ждут своей очереди.

Сен-Жюст отправился в зал делегаций. Там он обнаружил пеструю группу плохо одетых людей; некоторые из них, прислонясь к стене, дремали, двое курили, а один, бородатый, размахивая руками, что-то яростно доказывал своим соседям.

Решив, что это главный, Сен-Жюст подошел к нему.

— Гражданин, — твердо, сказал он, — произошло недоразумение, и я хотел бы выяснить его.

— Тебе чего? — гаркнул бородатый, обернувшись к нему.

— Вам известно это? — Сен-Жюст показал ему листок.

— А тебе-то какое дело? — в том же тоне спросил бородатый, подозрительно оглядывая костюм Сен-Жюста. — Ты ведь, поди, из «черных»?

[9]

— Я депутат Сен-Жюст.

Бородатый съежился и смущенно оглянулся по сторонам. Спавшие проснулись. Курившие спрятали трубки. Стоявшие поодаль подошли ближе.

— Извините, гражданин депутат, — сказал после паузы бородатый, — каюсь, не признал.

— Как вы могли написать и отпечатать такое? — Сен-Жюст ткнул пальцем в отмеченное Демуленом место. — Ведь это же грубая, бесстыдная ложь!

Бородатый выпрямился.

— Это писал не я. Грубовато получилось, конечно. Но не такая уж и неправда. Достаточно, гражданин депутат, простите меня, поглядеть на вас, чтобы догадаться, что вы неплохо ужинаете…

Сен-Жюст почувствовал, как кровь приливает к лицу.

— И все-таки это ложь. Я никогда не носил «гнусной маски» и не был равнодушен к нуждам народа.

— Да, пожалуй, здесь малость перехвачено. Но ведь вы же подыгрываете им, хотите или нет, подыгрываете нашим смертельным врагам, которые готовы уморить Париж голодом!

— Вы не имеете права оскорблять депутатов Конвента!

— Нет, имею, — резко возразил бородатый и, опустив руку в карман, вытащил горсть обуглившихся зерен. — Вот, посмотрите, какую рожь выгружают в Сен-Николя и продают по спекулятивным ценам. Скажите, гражданин, стали бы вы есть это?

Сен-Жюст потрогал крупинки. Они рассыпались от прикосновения и отдавали гарью.

— Стали бы вы это есть? — повторил бородатый.

— Это ужасно, — прошептал Сен-Жюст.

— То-то, «ужасно»… Ужасно, да не для вас, доказывающего благодетельность свободы торговли. Вы ведь, небось, едите белый хлеб хорошей выпечки…

— А у меня пятеро детей да больная жена, — вступил в разговор один из стоявших рядом. — Ну-ка скажите, чем мне кормить их, когда спекулянты, пользуясь свободой торговли, дерут последнюю шкуру? Как спасти от голодной смерти моих малюток?

Тут заговорили все разом. Послышались угрозы, поднялись кулаки. Кольцо обступивших Сен-Жюста сомкнулось…

— Успокойтесь! — воскликнул он. — Я вовсе не враг вам, но самый горячий защитник ваших прав и интересов. Смело требуйте закона о торговле. Если Конвент не пожелает обсуждать ваше предложение, я попрошу слова и поддержу вас!

— Вот это — дело, — сказал бородатый. — Эй вы, пропустите гражданина депутата! — Потом немного подумал и спросил: — А не обманете ли вы нас, гражданин хороший?

Но Сен-Жюст не слышал последних слов: он был далеко.

Когда он вернулся в зал заседаний, председатель взялся за колокольчик, чтобы возвестить начало рабочего дня. У центрального прохода Антуан нос к носу столкнулся с Неподкупным. Взгляд Робеспьера был насторожен.

— А, это ты. Очень рад. Судя по твоему решительному виду, ты намерен выступать; но бьюсь об заклад, это не будет речь, касающаяся организации армии.

— Ты прав, Максимильен. Я вне себя от гнева.

— По какому случаю?

— Я только что беседовал с петиционерами.

— С теми, кто оскорбил тебя в этом листке?

— Да.

— Ну и что же?

— Они правы.

— Редкое самоуничижение. И что же ты думаешь делать?

— А что бы ты сделал на моем месте?

— Я бы никогда не попал в столь дурацкое положение.

— Это не ответ.

— Допустим. Но ты-то конечно же будешь отрекаться, бить себя в грудь и поддерживать их?

— Разумеется.

Робеспьер побледнел, и левый уголок его губ дернулся. Он положил руку на плечо Антуану:

— Заклинаю тебя, не делай этого.

— Почему?

— Если не понимаешь сам, то объясню, но не сейчас: видишь, заседание началось. Но обещай мне не делать этого.

— И не подумаю. Я уже все решил.

Робеспьер побледнел еще больше.

— Ты очень горяч, мой друг. Но умоляю: не делай непоправимой глупости. Обещай мне сегодня выступить только по вопросу организации армии. Обещай, слышишь же!

Этот человек имел какое-то необъяснимое влияние на Сен-Жюста. Он не мог не уступить. И он уступил: он дал обещание, которого требовал Неподкупный.

Заседание давно началось.

У решетки выступал оратор делегации; это был не бородатый, а тот, другой, с пятью детьми. Он говорил смело, резко, не испытывая ни малейшего смущения. Чувствовалось, что говорит о наболевшем. И депутаты, несмотря на видимую дерзость речи, не осмеливались его прерывать.

— Граждане законодатели, — говорил оратор, — недостаточно объявить себя республиканцами, нужно еще, чтобы народ был счастлив, чтобы у него был хлеб, ибо где нет хлеба, там нет и законов, нет свободы, нет республики!..

Не называя имен, оратор критикует всех выступавших против ограничения свободы торговли. И вот он подбирается к Сен-Жюсту.

— Вам говорили, что хороший закон о продовольствии невозможен. Это все равно что сказать: когда сброшены тираны, невозможно управлять государствами… Мы, уполномоченные сорока восьми секций Парижа, говорящие во имя блага восьмидесяти четырех департаментов, мы далеки от того, чтобы потерять веру в ваше понимание. Нет, хороший закон вовсе не является невозможным; мы вам предлагаем его, и, без сомнения, вы поспешите его принять.

Он предлагает установить тариф на продажу зерна и уголовную ответственность для тех, кто осмелится его нарушить.

Конвент молчит.

К решетке подходит бородатый.

Но едва он успевает сообщить, что имеет поручение от своих доверителей, санкюлотов департаментов, как его обрывают громкими возгласами негодования: «Надо выгнать этого обманщика!», «В тюрьму его!»

Луве объясняет причину всеобщего возмущения:

— Разве во Франции два Конвента, два национальных представительства? И если петиционер — делегат департаментов, то кто же тогда мы и каковы наши полномочия?

Жирондисты уязвлены в самое сердце.

И даже не одни жирондисты.

Марат, сам неустрашимый Марат, главный «дезорганизатор и смутьян», поносит петиционеров, уверяя, что здесь кроется какая-то низкая интрига; он предлагает обуздать «нарушителей общественного спокойствия».

Робеспьер укоряюще смотрит на друга.

Антуан опускает голову.

Между тем бородатого берут в шоры. Его допрашивают. Кто он такой? От чьего имени пытался говорить? И он ли сочинил текст ранее прочитанной петиции? Кто подсказал ему крамольные идеи?

Бородатый растерян. Он называет свое имя, тонущее в общем шуме. Затем сбивчиво объясняет, что выступить ему посоветовал один депутат…

Сен-Жюст еще ниже опускает голову. Сейчас он хотел бы провалиться сквозь землю.

— Что за депутат? Его имя? — добиваются добровольные следователи.

Бородатый называет имя Сен-Жюста…

— Впрочем, — добавляет он, — я совсем не знаю этого человека, я видел его всего лишь раз.

Зал смущенно молчит. Все взоры обращены на него.

Нет, как низко ни опускай голову, это не поможет. Надо объясняться. А что он может объяснить?..

Он с трудом отрывается от скамьи. Что-то лепечет в свое оправдание. Надеется, что за общим шумом не разберут слов. Тщетная надежда! В зале уже мертвая тишина, и каждое его слово слышно на всех скамьях.

Да, он видел этого человека… Да, он советовал ему выступить. Обещал ли ему поддержку? Ну, это смотря как понимать…

Робеспьер спешит на помощь другу.

— Я думаю, — говорит он, — что много распространяться нечего, все абсолютно ясно. Марат прав: здесь замешана грязная интрига. Эти авантюристы имели частную беседу с нашим коллегой, извратили ее смысл и теперь пытаются использовать в своих гнусных целях. По-видимому, подозрительного петиционера и его товарищей нужно задержать и допросить. А нам — перейти к порядку дня: впереди большой разговор об организации армии.

— К порядку дня! — подхватывает Марат.

— Конечно, здесь говорить больше не о чем, — раздается громовой голос Дантона. — Требую перехода к очередным делам.

С этим все согласились.

Приставы Конвента вывели петиционеров, а депутаты перешли к очередным делам…

…В этот день Сен-Жюст произнес речь об организации армии, и речь была хороша, и ей аплодировали, и Неподкупный поощрительно улыбался ему. Но что ему было до этого, когда на душе лежал стопудовый камень и не то чтобы сбросить, но даже сдвинуть этот камень казалось невозможно. Впервые в жизни он чувствовал себя предателем. Предателем, обманувшим доверие бедняков и покрывшим себя вечным позором…

После заседания он сразу ушел, не желая разговаривать с Робеспьером. Он отправился в свою гостиницу «Соединенные Штаты», в унылую и грязную гостиницу на улице Гайон, закрылся в своей крошечной убогой комнатушке и, не раздеваясь, упал на кровать. Вечером не пошел к Якобинцам, ночью почти не спал, а утром был в таком состоянии, что оказался вынужден манкировать своими депутатскими обязанностями. Конечно, не пошел бы и к Дюпле, но Робеспьер примчался сам.

Он был впервые у Сен-Жюста.

— А у тебя здесь мило, — заметил он, осматривая близоруким взглядом пустые стены комнаты. — Где можно сесть?

Не вставая с постели, Сен-Жюст толчком ноги пододвинул кресло.

— Ты что, заболел? — насмешливо спросил Робеспьер и, не ожидая ответа, продолжал: — О тебе справлялся твой друг Демулен.

Сен-Жюст молчал.

— Скажи, ведь Демулен был тебе другом? — допытывался Робеспьер, словно избегая острой темы, ради которой пришел.

— Был, — нехотя ответил Сен-Жюст.

— А почему же нынче ты к нему охладел?

— Да так, не сошлись во взглядах… Но ведь и ты к нему охладел, насколько я понимаю.

Робеспьер подумал.

— Как тебе сказать… Ты знаешь, что мы с ним однокашники по коллежу Луи-ле-Гран?

— Он говорил мне об этом.

— Представь, мы снова встретились в начале революции. Встретились и сблизились. Я и Петион были шаферами на его свадьбе. Ты ведь знаком с его женой?

— Люсиль очаровательна.

— Да, очаровательна, — Робеспьер вздохнул.

Антуан вспомнил, что, по слухам, Робеспьер был неравнодушен к Люсили… до тех пор, покуда не встретился с Элеонорой.

— Еще не так давно, — продолжал Робеспьер, — Камилл регулярно являлся на «четверги» к Дюпле. С ним вместе захаживал Дантон. Теперь оба исчезли. По-видимому, навсегда.

Наступила тишина.

— Но оставим Камилла, — вдруг словно спохватился Робеспьер, — есть куда более важные заботы. Ты на меня дуешься, Флорель?

— Не совсем точно сказано, — нехотя ответил Сен-Жюст. — Больше всего я зол на самого себя, зол, что не смог тебе отказать и стал предателем.

— Ошибаешься. Все зависит от того, как смотреть на факт.

— Логика святых отцов.

— Святые отцы не были дураками. Но если ты все еще ничего не понял, придется выступить с разъяснениями.

— Говори.

— Они будут по необходимости довольно пространными.

— Говори же, я слушаю.

— Надеюсь, ты читал трактаты Руссо?

— Я считаю себя учеником Жан-Жака, хотя никогда его не видел и не слышал.

— Я тоже считаю себя учеником Жан-Жака, но мне повезло больше: я его и видел, и слышал. Именно он в беседе со мной предсказал неизбежность и скорый приход революции. Но дело не в этом. Вспомни-ка, что писал Руссо о собственности. Когда-то, во времена естественного состояния людей, ее не было вовсе: тогда земля не принадлежала никому, плодами же ее в равной мере пользовались все. Но после того, как жадные и жестокие осуществили первые захваты и огородили свои поля, естественное равенство нарушилось.

— Ты говоришь банальные вещи.

— Без них не обойтись. Терпи, раз обещал. Итак, естественное равенство было нарушено. К нашему времени общество ушло так «далеко вперед», несправедливость и неравенство так укоренились в нем, что возврат к золотому веку полного равенства уже невозможен.

— Ты так думаешь?

— Так думал Руссо. Но, анализируя историю общества и свойства отдельного члена общества, философ пришел к выводу, что, хотя возврат к полному равенству и невозможен, можно и нужно сделать две вещи: во-первых, уменьшить существующее крайнее неравенство и, во-вторых, добиться, чтобы неравенство состояний не влияло на политическое и гражданское положение людей. Эти две вещи и делает наша революция. И если бы не помехи со стороны жирондистов, она бы их сделала уже.

— Согласен.

— Слушай дальше. Некоторые не в меру экзальтированные умы считают, что от политического равенства, или даже до его установления, следует переходить к равенству имуществ. Отсюда выводится пресловутый «аграрный закон» — бредовая и вредная идея о немедленном и полном переделе земли и состояний. Как раз создатели и сторонники этой идеи ныне мутят бедняков столицы, бомбардируя Конвент петициями, требующими регулирования цен и нарушения свободы торговли. Если не пресечь подобные поползновения, они приведут к анархии и гибели революции.

— Но ведь вчерашний случай со мной — нечто совсем иное. Там не было «экзальтированных умов», там были живые люди, бедняки, семьи которых страдают от голода.

— Это частный случай.

— В том-то и дело, что это частный случай, с которым я столкнулся и который заставил кровоточить мое сердце.

Лицо Робеспьера стало жестким.

— Запомни, мой друг, азбучную истину. Политический деятель, думающий о спасении родины, не может считаться с частными случаями. Он вырабатывает общие идеи и положения, благодетельные для отчизны в целом. А частными случаями приходится пренебрегать. Аббат Ру и другие «бешеные», как их называют друзья бриссо — роланов, мутят народ и уводят его в сторону от насущных задач. Народ должен подняться не для того, чтобы хватать сахар и масло, а для того, чтобы сокрушить злодеев.

— Но кто же будет думать о том, чтобы облегчить нужду народа, дать ему сахар, и масло, и, в первую очередь, хлеб?

— Этим займемся мы, когда будет сокрушена Жиронда. Пока же надо бороться с демагогией, откуда бы она ни шла: справа или слева. «Бешеные» — такие же враги подлинных санкюлотов, как и бриссотинцы.

— И ты веришь этому?

— Я верю тому, что полезно народу. Вот увидишь: скоро начнутся серьезные беспорядки, более серьезные, чем были до сих пор. Справиться с ними мы сможем, лишь скомпрометировав смутьянов. Бороться на два фронта — дело трудное, но неизбежное.

Сен-Жюст задумался.

— Послушай, — воскликнул он вдруг, — а не лучше ли было бы нам пойти на союз с этими «бешеными»? Тогда бы не было «двух фронтов», о которых ты говоришь. И главное, разве не было бы это естественным для нас, защитников народного дела?

Робеспьер внимательно посмотрел на друга.

— А ты хитер, Флорель, умен и хитер… Я думал об этом. И скажу откровенно: я почти уверен, что предложенная тобой комбинация вполне жизненна и допустима. Но не сейчас… Кстати, сколько сейчас времени?

Он вынул часы.

— Бог мой, я заговорился и забыл обо всем на свете. А ведь якобинцы уже в сборе. Бегу. Ты же обдумай мои слова. И поскорее выздоравливай. — Последнее было сказано с явной издевкой…

…В тот момент Антуан не знал и не мог знать, что предложенная им комбинация покажет свою жизненность в ближайшем будущем и что именно союз с «бешеными» обеспечит монтаньярам победу. Впрочем, тогда этого еще не знал никто.

5

Казус с петиционерами привел к тому, что Сен-Жюст недооценил свою речь, произнесенную 12 февраля. А между тем его речь об организации армии, по мнению не только Робеспьера, но и многих других, была незаурядной и очень своевременной.

Когда весной 1792 года, ввергая Францию в кровопролитную войну с Европой, Бриссо и другие изощренно поливали грязью Робеспьера, одного из немногих, осмелившихся резко выступить против войны, они искренно рассчитывали на легкую увеселительную прогулку под звуки фанфар и барабанов. На самом же деле, как и предвидел Неподкупный, война принесла Франции тяжелые поражения и едва не поставила страну на грань национальной катастрофы. Народный энтузиазм в дни, последовавшие за падением монархии, спас республику от иностранного вторжения. Победы при Вальми и Жемаппе, казалось, повернули колесо фортуны. Однако казнь короля, восстановившая против Франции последних нейтралов, сделала войну всеобщей, и вопросы организации армии стали неотложными.

28 января Сен-Жюст впервые участвовал в прениях по этим вопросам. Выступая по докладу умеренного Сиейса, молодой оратор предостерег Конвент от чрезмерного усиления и автономизации военной власти. Словно предвидя будущее, он заявил, что неограниченное могущество полководца может стать гибельным для республики. Он утверждал — и Конвент согласился с его мнением, — что в стране должна быть

одна воля — воля избранников нации, по отношению к которой любая военная администрация и военная власть лишь подчиненная инстанция, обязанная безусловным повиновением суверену.

В то время одним из главных недостатков армии была ее неоднородность. Волонтеры, носившие синюю форму, вследствие чего их называли «васильками», сами избирали офицеров, получали высокое жалованье и нанимались на одну кампанию. Солдаты линейных войск, за белую форму прозванные «белозадыми», несли регулярную службу, подчиняясь суровой дисциплине и командирам, назначавшимся сверху. Между «васильками» и «белозадыми» существовал антагонизм: линейные презирали волонтеров и завидовали им.

Сен-Жюст явился одним из инициаторов национальной амальгамы. 12 февраля он обосновал проект слияния обоих типов войск: два батальона волонтеров объединялись с одним линейным батальоном в полубригаду, в которой солдаты сами избирали две трети командиров. Волонтеры, полагал Сен-Жюст, передадут линейным гражданскую доблесть, получив взамен мастерство и дисциплину.

— Победа зависит, — говорил Сен-Жюст, — не только от количества и дисциплины солдат; вы добьетесь ее, когда в армии восторжествует республиканский дух. Единство республики требует единства армии: у родины только одно сердце…

Речь Сен-Жюста была восторженно принята, докладчик был замечен и оценен; при первой возможности его использовали для ответственного поручения, связанного с войной.

24 февраля Конвент объявил призыв трехсот тысяч бойцов. Набор распределялся по департаментам. Хотя в принципе он считался добровольным, департамент отвечал за число бойцов и в случае нехватки должен был любым путем восполнить ее.

Можно было заранее предположить, что при наборе возникнут трудности. Чтобы сломить сопротивление департаментов, Конвент послал туда своих членов, облеченных весьма широкими полномочиями.

В числе таких посланцев оказался и Сен-Жюст.

Его спутником был назначен Жан Девиль, депутат от Марны, хорошо знакомый ему по дням юности. Адвокат по профессии, Девиль, некогда живший в Реймсе, практиковал студентов факультета права. В 1787 году у него, на улице Англе, поселился Сен-Жюст, которого Девиль вскоре стал считать своим самым способным учеником. Потом они встретились в Конвенте, оба осели на Горе; когда возник вопрос о командировке — а комиссары а провинцию посылались попарно, — остановили свой выбор друг на друге, и желание их было учтено.

Итак, с коллегой Сен-Жюсту повезло, а это уже значило немало. «Хороший компаньон — половина успеха дела», утверждает пословица. Антуану повезло и в другом отношении. Их командировали в департаменты Эна и Арденны, а Эна был ему дорог: там прошли его детство и юность, там остались Блеранкур и Шони — места, где его ожидали родные и верный Тюилье.

Но вот что странно: это двойное везение почему-то совсем не вдохновляло его.

Отъезд был назначен на 9 марта.

Восьмого вечером в доме Дюпле состоялись проводы. В гостиной собрались все близкие — члены семьи, оба Робеспьера, Кутон, Леба, художник Луи Давид, верный последователь Неподкупного.

Антуан испытывал чувство какой-то глубокой грусти, даже тоски. Он не понимал причины этого состояния. Ведь если он расставался с друзьями, то ненадолго, а впереди его ожидала та полная неожиданностей и непредвиденных трудностей жизнь, которую он так любил и к которой всегда рвался.

И все же ему было тяжело, по-настоящему тяжело.

Он скованно держался за столом, говорил мало, отвечал невпопад или даже совсем не отвечал на вопросы. В конце концов все от него отстали, но зато он стал ловить на себе беспокойные взгляды Элизы.

Улучив момент, когда общество было занято разговором, а Сен-Жюст, от которого только что отошел Леба, одиноко стоял, опершись о притолоку двери, девушка приблизилась к нему.

— Флорель, скажите, что с вами происходит?

Он кисло улыбнулся.

— Ничего, ровным счетом ничего, милая Элиза.

— Это неправда. Я ведь вижу, что вы не такой, как обычно. Вы чем-то опечалены?

— Я печалюсь о многом, Элиза. Но это совсем не должно вас беспокоить. Кстати, до каких пор мы будем обращаться друг к другу на «вы»?

Он сказал это не подумав и, увидев, как вспыхнула девушка, сразу пожалел о сказанном. И дернуло его, право! Она конечно же не так поняла…

Ее взгляд засиял; в нем светилось чувство.

— Флорель…

Он отвел глаза.

— Так значит, — сказала она тихо, — вы… то есть ты опечален нашей разлукой?..

И тут его обуяла злость. Злость на самого себя, на свою глупость, на ее любовь. Один из тех припадков злости, которые с ним случались не часто, но с которыми, когда они находили, он не мог совладать. В отличие от большинства, Антуан во время приступа ярости не орал, не буянил, не дрался, напротив, становился еще более сдержанным и спокойным, — разумеется, только внешне. Но его слова, сказанные в это время, могли испепелить собеседника.

Она ничего не поняла. Она все так же смотрела на него.

— Флорель, милый…

Сен-Жюст холодно взглянул на нее и сказал:

— Что вы себе вообразили, Элиза? Вы здесь абсолютно ни при чем…

Круто повернувшись и не простясь ни с кем, он быстро вышел из комнаты.

Робеспьер нагнал его во дворе.

— Ты очумел, что ли?

— По-видимому, очумел.

— Но это же свинство! Так наплевать в душу людям, которые тебе как родные…

Сен-Жюст смотрел спокойно и отчужденно.

Робеспьер схватил его за плечо.

— Стой, так нельзя, нам надо поговорить. Поднимемся ко мне.

Сен-Жюст не сопротивлялся: ему уже было все безразлично…

— Ничего не понимаю, — говорил Робеспьер, когда они при свете коптящей лампы сидели в его каморке. — Отравляться на такое дело и в таком настроении. Да не знай я тебя — решил бы, что трусишь.

Сен-Жюст молчал.

— Черт, да тебя ничем не проймешь, — сердился Робеспьер. — Ну неужели же, если оставить в стороне все остальное, тебя не радует близкая встреча с родными?

— Я не увижу их, — сказал Сен-Жюст.

— Это почему? Ведь ты же едешь в те края!

— Я не собираюсь их навещать. Объеду стороной.

После этого Робеспьер не задавал больше вопросов.

Он понял, что случайно коснулся темы, которой касаться не следовало. Теперь он говорил только о деле, давал советы, как раскрывать козни врага или недобросовестных администраторов.

Но Сен-Жюст не слушал его. Своим ответом Неподкупному он вдруг неожиданно открыл себе причину своей тоски. Да, конечно, у него так тяжело на душе потому, что он решил не заезжать к матери и не встречаться с Тюилье. Он пошел на это, боясь вновь увидеть

ее или услышать разговоры о